行事風景

心の断食

18日の灰の水曜日から、今年も四旬節が始まりました。

定期的にファスティング(プチ断食)をしている友人がいます。

ダイエットのためではなく、身体と心をリセットして整えるために効果的なのだそうです。

ネットで「断食」と検索すると、精神的な効果があると書いてあります。

*心をクリアにし、雑念を取り除く

*集中力を向上させ、思考を研ぎ澄ます

*自己肯定感の向上

*ストレスの軽減とメンタルヘルスの向上

*日ごろの食事への感謝

最近ではデジタルデトックス(情報断食)といって、スマホ・パソコン・テレビを一定期間手放すやり方もよく耳にします。

次のことは、お前たちが永久に守るべき掟である。

すなわち、第七の月の十日には、お前たちは、自らを苦しめ、いかなる仕事もしてはならない。

この日には、お前たちを清めるための贖いが行われるからである。

主の前で、お前たちはすべての罪から清められる。

この日はお前たちにとって完全な安息の日である。

お前たち自らを苦しめなければならない。

これは、永久に守るべき掟である。

(レビ記16・29~31)

祭司たちよ、粗布をまとって嘆け、祭壇に仕える者たちよ、泣き叫べ。

断食を布告し、聖なる集会を召集せよ。

(ヨエル書1・13,14)

断食し、嘆き悲しみながら、心をこめてわたしに立ち返れ。

お前たちの衣服ではなく、心を引き裂き、お前たちの神、主に立ち返れ。

(ヨエル書2・12~13)

この時代、贖罪の日には「断食を布告する」ことで、断食を聖なる儀式として行っていました。

飲食しないだけでなく、仕事を中断し、ぜいたく品を避け、身体に油を塗ることもしませんでした。

嘆き、泣き叫んで罪を悔い改め、心を引き裂くほど心をこめて、主への信頼を改めて確認するのです。

わたしには到底及ばない、神への絶対的な信仰、力強さを感じます。

「断食する時、偽善者のように暗い顔つきをしてはならない。

彼らは断食していることを人々に見せるために、浮かぬ顔をする。

あなた方によく言っておく。彼らはすでに報いをうけている。

断食する時には、頭に油を塗り、顔を洗いなさい。

それは、断食していることを、人々には知られず、隠れたところにおられるあなたの父に知っていただくためである。

そうすれば、隠れたことをご覧になるあなたの父が報いてくださる」。

(マタイ6・16~18)

現代のわたしたちは、何のために大斎・小斎を守るのでしょうか。

食事を普段よりも制限し、好きなコーヒーやワインを我慢して、自己満足に終わっていないでしょうか。

決まってるからやる、という「習慣」になっていませんか。

「食事を減らすことで慎み、心身を清めるもの」

「イエスの思いや貧しい人々の思いを少しでも共感するため」

このように教えられていますが、レビ記、ヨエル書の記述のような神への信頼が、今のわたしたちのベースにあるでしょうか。

レビ記はBC1400年頃に、ヨエル書はBC800年以降(諸説あり)に書かれたとされています。

マタイ福音書はAD80年ほどですので、わたしたちが現在行なっている食事の断食は、3500年くらいの歴史ある信仰のしきたりなのです。

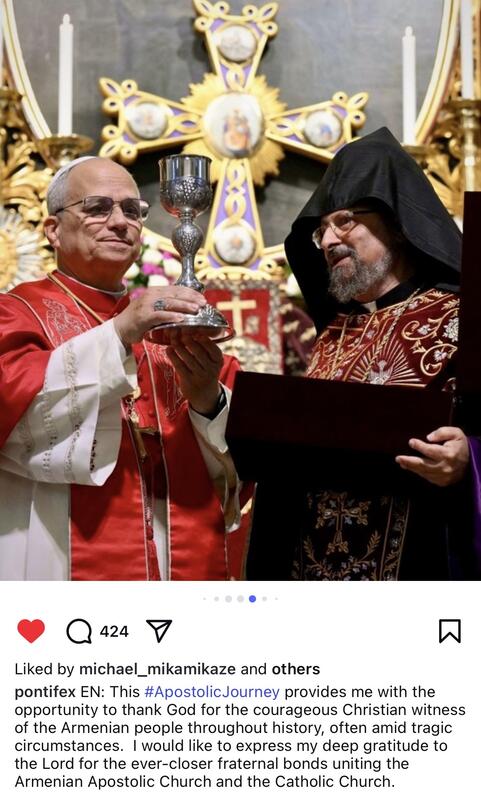

今年の四旬節、教皇様の力強いメッセージは、「耳を傾ける、断食する」というものです。

「断食」の仕方のひとつとして、このようにおっしゃっています。

きわめて具体的でありながらあまり評価されていない一つのかたちの自制を行うように皆様を招きます。

すなわち、隣人を攻撃し、傷つけることばを控えることです。

ことばの武装を取り除くことから始めようではありませんか。

辛辣なことば、性急な判断、その場におらず弁解できない人の悪口をいうこと、中傷することをやめようではありませんか。

むしろ、ことばを慎み、優しさをはぐくむことを学ぶために努力しようではありませんか。

家庭の中で、友人の間で、職場で、〈ソーシャルメディア〉において、政治的な議論において、メディアにおいて、キリスト教共同体において。

そうすれば、多くの憎しみのことばは希望と平和のことばに代わることでしょう。

わたしはこれを、「心の断食」だと理解しました。

軽々しい会話ややり取りで、わたしたちは日常的に人を不用意な言葉で傷つけています。

今年の四旬節は、教皇様のおっしゃる「心の断食」を特に意識してみようと思います。

人を批評することをやめるのです。

https://www.cbcj.catholic.jp/2026/02/16/36674/

++++++++++++++++++++

22日のごミサでは、4/4の復活徹夜祭で洗礼を受ける6名の洗礼志願式が執り行われました。

とても嬉しい日曜日となりました。

平和の本質

ミラノオリンピックでの選手たちの躍動に、連日胸が踊ります。

開会式では、俳優で国連平和大使のシャリーズ・セロンさんがスピーチをされました。

「平和とは、単に争いがない状態を指すのではありません。

平和とは、人種、肌の色、信条、宗教、性別、階級、カースト、あるいはその他いかなる社会的な違いに関わらず、すべての人が繁栄できる環境を築くことです。

今日、このメッセージはこれまで以上に重要な意味を持っているように思えます。

ですから、これらの大会が単なるスポーツの祭典以上のものでありますように。

それが私たちに共通する人間性を思い起こさせ、互いへの敬意を確認し、そして世界中に響き渡る平和への力強い呼びかけとなりますように。」

ネルソン・マンデラの言葉を引用しつつ「平和の重要性」を強調し、戦争や争いのない世界をつくること=平和の本質を理解することが大切だと訴えました。

アメリカのテキサスからワシントンまでの3700キロの道のりを、徒歩で平和を訴えているベトナムの僧侶たちの「ウォーク・フォー・ピース(Walk for Peace)」という活動が話題になっています。

道中は、キリスト教の教会や大学のキャンパスなどで宿泊しながら、各地の人々に温かく見守られ、声援を受けているようです。

「これは抗議活動ではない。憎しみを捨て、自分自身の心の平和を探し続けよう」とおっしゃっていました。

平和の本質は、根本的には日常生活の中にこそ確率されるべきものでしょう。

先日、友人が「月刊誌・福音宣教に考えさせられる記事があった」と教えてくれました。

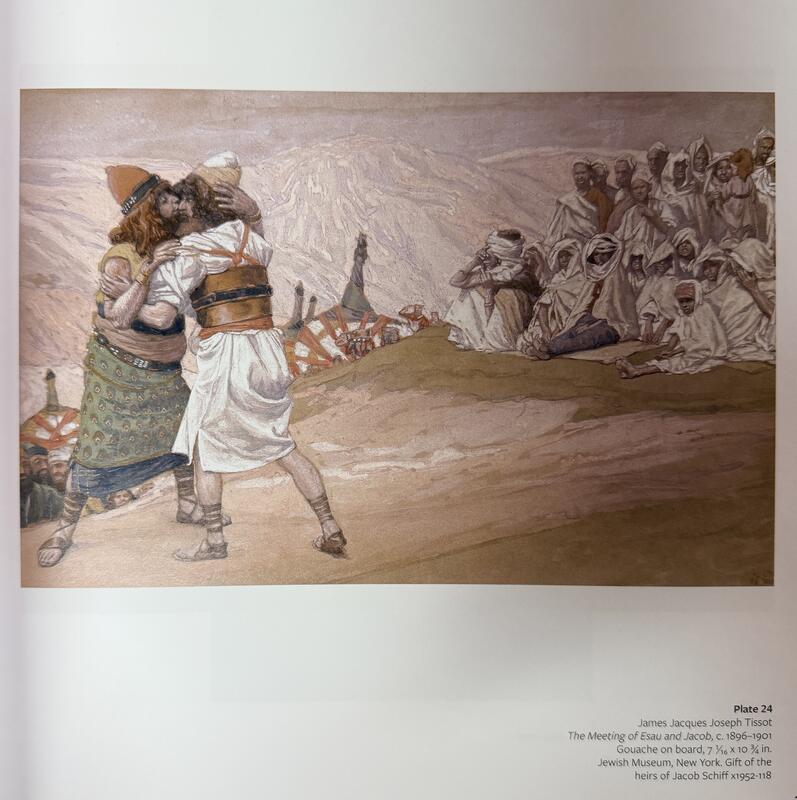

それは、旧約聖書の創世記33章にある、エサウとヤコブの兄弟の争いと和解のくだりに関するものです。

ヤコブが目を上げると、エサウが四百人の者を引き連れて来るのが見えた。(1)

ヤコブはそれから、先頭に進み出て、兄のもとに着くまでに七度地にひれ伏した。(3)

エサウは走って来てヤコブを迎え、抱き締め、首を抱えて口づけし、共に泣いた。(4)

ヤコブは言った。「いいえ。もし御好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。

兄上のお顔は、わたしには神の御顔のように見えます。このわたしを温かく迎えてくださったのですから。

どうか、持参しました贈り物をお納めください。

神がわたしに恵みをお与えになったので、わたしは何でも持っていますから。」

ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。(10~11)

この兄弟の争い、わたしがエサウならヤコブのことを一生赦すことはできないと思ってしまいます。

福音宣教の記事(聖書学者の魯 恩碩(ロ・ウンソク)氏)では、10節の「兄上のお顔は神の御顔のように見えます」という表現は、和解の始まりの瞬間に敵の顔の中に「神の似姿」が見えたのだ、と解説されています。

そして、その後の聖書には、エサウがヤコブに「一緒に行こう」と言いますがヤコブは断る、という驚きの展開が続きます。

和解した兄弟は、元の仲の良い双子の関係に戻ったのではなく、互いに別の道を歩むことで次のステップ=それぞれの平和を実現するのです。

教皇レオ14世は、アッシジの聖フランシスコ没後800年にあたって、次のように述べておられます。

平和が神のすべての善の総和であり、いと高きかたから降るたまものだということです。

人間の力だけで平和を築けると考えることは、なんという幻想でしょうか。

平和は日々、受け入れ、生きるべき、積極的なたまものです。

https://www.cbcj.catholic.jp/2026/01/20/36321/

平和の本質について、わかりやすく、簡潔に心に訴えかけられるお言葉です。

「日々受け入れて生きる賜物」

わたしたち一人ひとりが平和を生きなければならないのです。

++++++++++++++++++++

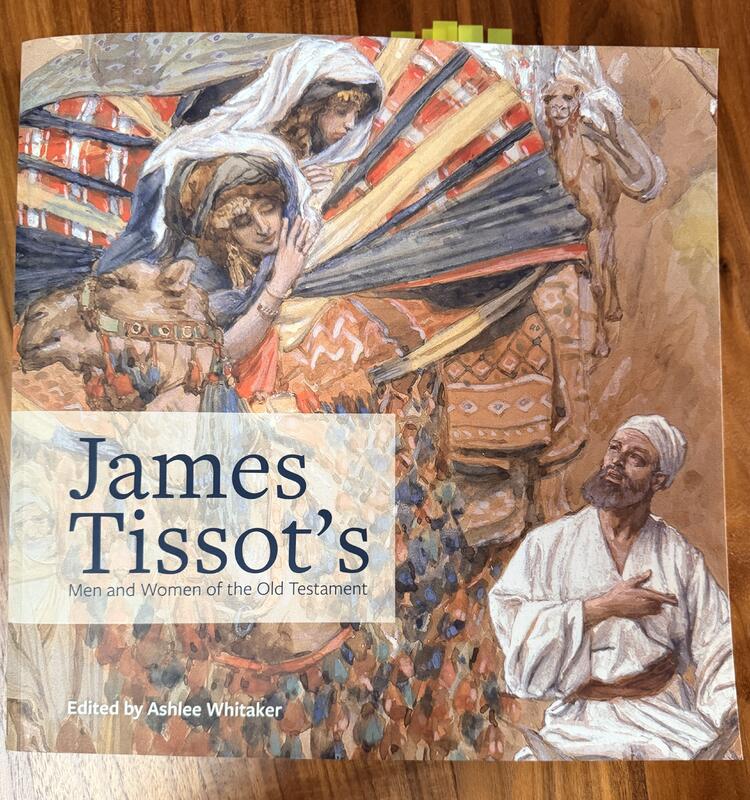

ニューヨークのJewish museumで買ったこの画集、旧約聖書の物語を絵にしたジェームス・ティソの一連の作品集です。

旧約を振り返るときに見返す、わたしの宝物です。

僧侶たちのWalk for Peaceについては↓こちら

https://www.jiji.com/jc/article?k=20260205048466a&g=afp

学びの休日

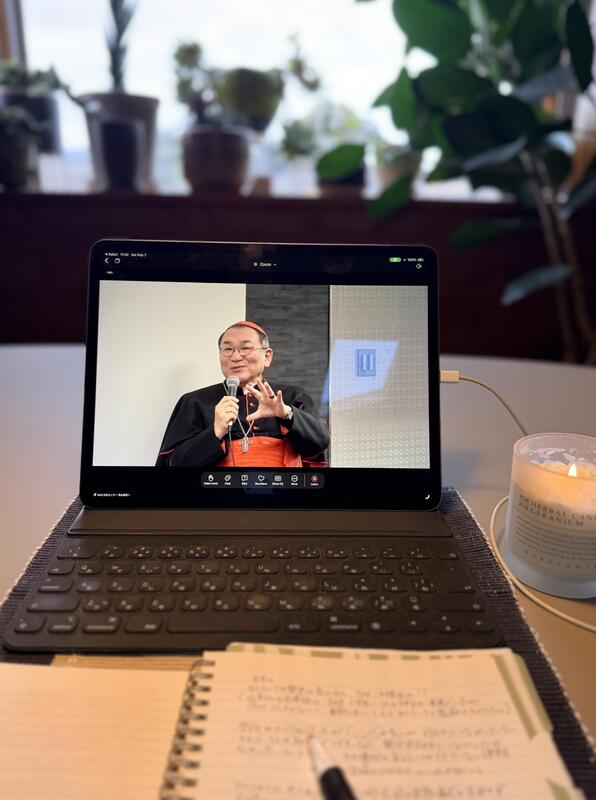

カトリック中央協議会のHPにNHK文化センター特別講座の案内が掲載されているのを見つけて、すぐに申し込みました。

「神はどこにいるのか 世界の痛みと平和への道」と題された、菊地功枢機卿と山本芳久さんの対談の講座にzoomで参加しました。

戦争や格差の拡大、分断に満ちた不条理な世界の中で「神」はどこにいるのでしょうか。

苦しみの中で問われる根源的問いに、新教皇レオ十四世選出の現場を知る菊地枢機卿と、哲学者の山本教授が向き合い対談します。

講座の紹介にこう書いてありました。

わたしたちは、イエス様のお話を直接聞いたわけではないのに、こうしてキリスト者として信仰を持っています。

ですがやはり、直接、しかも生配信で(zoomの普及はコロナ禍が現代にもたらした唯一の素晴らしい副産物ですね)お話を伺える機会は格別のものがあります。

年末のNHKテレビでの菊池枢機卿と若松英輔さんの対談もそうでしたが、本やニュースの記事(文字)ではなく、実際にお話になっている様子に接することができるのは、貴重な学びの体験です。

2時間の講演でしたので、さまざまなお話がありましたが、わたしが特に心に残っていることをご紹介します。

*信仰を持っているわたしたちには神が見えている(教会共同体の中に神がいるから)のに、世の中にそれを示すことができていない。

信仰がない人でも「なぜこのような災害や戦争で人が苦しむのか」と問いを持つでしょう。

ですが、菊池枢機卿は「なぜか、と理由を問うのではなく、苦しんでいる人に寄り添うことが大切なのだ」、とおっしゃいました。

「問いの答えは、『わからない』のだ。

何をするか、何ができるか、を考えるのではなく、人とどう関わるかが重要。」

*多様性の一致について最近の政治を見ていても難しい現代だが、キリスト教はそもそもずっとこのことを言い続け、実践してきた。

似たような考えの人とは簡単に繋がれるが、相入れない人、異質な人と関わりを作っていくことが重要なのだ、というお話もありました。

例えば、日本は司教が17人なので、問題に際して意見を一致させることができる(「時には難しいが」笑)けれど、アメリカには350人の司教がいて、トランプ政権の移民政策へ物申すにも、一致団結できずに困難を極めている、のだそう。

アメリカ人だがアメリカで働いた経験のない教皇も、近い将来アメリカに行ってこの問題と対峙されるだろう、と。

*ラテン語や文語体での祈りが身体化して染み付いている。現代語化は必要だったのか?との山本さんの問い

現代語化したのは、当時のバチカンの規則に則って世界中で翻訳が見直されたから。

今は、それぞれの国で良いと認めた言葉でOKとなった。

わたしも、今でも「天にまします」「めでたし聖寵みちみてるマリア」と唱えます。

菊池枢機卿は、アンジェラスの祈りはラテン語でしかいまだにできない、と。

頭と心ではなく、身体に染み付いた祈りの方が心の底から祈ることができますし、天に届く気がします。

講演の冒頭ではコンクラーベの舞台裏のお話があり、他にもキリスト教学校教育の問題、アフリカの土着宗教を認めた上でのカトリックの布教のお話など、本当に興味深いたくさんのテーマのお話がありました。

全体を通して、最も強く伝わってきたのは、「人とどう関わるか」について何度もお話しされたことでした。

考えの違う人との関わりが苦手なわたしは、とても考えさせられるポイントです。

枢機卿は「ベネディクト16世がよく言っていた通り、人と人との関わり・繋がりからしか希望は生まれない」とおっしゃいました。

人の話を聞く、という学びがとても好きなのです。

このようにお話を直接聞ける機会は東京での開催が多いので、zoomで参加できるのは本当に嬉しいことでした。

もっと学びたい欲が、今年も沸々と湧き上がっています。

友の存在

最近、友人たちと会う機会が多くありました。

割と頻繁に会って話す友人もいれば、年に数回、年に一度会えるかどうか、という友人もいます。

わたしにとって友人とは、何についてでもお互いの考えを語り合い、励まし合い、一緒に笑い、時には涙することができる相手のことです。

そして、長年友情を育んでいく中で、それぞれが様々な人生経験を積み、変化していることを感じます。

これまで感じていたお互いのイメージが変わってきたことも、感じる場面があります。

また弟子たちに仰せになった、「ともしびを持って来るのは、升の下や寝台の下に置くためであろうか。

燭台の上に置くためではないか。

まことに、隠されているもので露わにされないものはなく、また、秘密にされたもので、公にならないものはない。

聞く耳があれば、聞きなさい」。

また仰せになった、「注意して話を聞きなさい。

あなた方が量るその升で、あなた方にも量り与えられ、しかも、さらに増し加えられる。

持っている人はさらに与えられ、持たない人は、持っているものまでも取り上げられる」。

(マルコ4・21~25)

メアリー・ヒーリーの解説書には、こうあります。

*まだ機も熟していないうちに、イエスが誰であるのか公にされると、彼がメシアであることが誤解される危険があった。

*隠れた状態にある時がイエスの復活と共に終焉を迎えるという事実を暗示している。

*神の国は、教会の福音宣教に伴うさまざまな試練や挫折のうちにいまだに隠されているが、最終的には神が明らかにしようと望まれることはすべて、白日の下に晒される運命にある。

*イエスの教えにどれほど注意を払うのか、その度合い(升)に応じて、イエスの教えが益となる。

*心を開き、向学心を持ってイエスに応じる人は誰でも、もっとさらに物事を見抜く力を与えられることになる。

どうでしょうか。

マルコのこの部分は、違うように理解されがちではないでしょうか。

とくに、下線を引いた解説は、わたしは全く違った解釈で受け取っていました。

20代のころには、読んでも理解できなかった(特にヒーリーの解説書など)聖書の教えも、いまならスーッと心に響いてきます。

マルコの並行箇所、マタイにはこのようにあります。

「あなた方は世の光である。

山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう」。

(マタイ・14~16)

マタイの方は、もしかしたら文字通りの並行箇所と理解しなくてもよいのかも知れません。

難しい解説に頼らずとも、素直に書かれている通りに受け止めてよい気がします。

若い頃、この箇所を自分の指針にしていました。

「わたしは世の光として周囲を照らしたい」

今は、そんな偉そうなことは思っていません。。。

友人たちとの付き合いのように、人生経験を糧に前に進んでいると、聖書の教えも受け止め方が変わってくるようです。

ただ、昔からずっと変わらないことがあります。

それは、日曜日のミサで手に取る『聖書と典礼』にその時求めていた言葉や教えが必ず書いてある、ということです。

++++++++++

将棋界のレジェンド、加藤一二三さんが帰天されました。

ネットのニュースで加藤さんのエピソードが紹介されていました。

取材した方が、「天国に行かれても、大好きな将棋を指し続けたいですか」と質問したら、加藤さんは真顔で「天国に将棋はありません。向こうに行ったら、永遠に神の栄光をたたえるのです」とお答えになったとか。

天国で、わたしたちがよく知っているあの笑顔で祈りの日々を送っていらっしゃるお姿が目に浮かぶようです。

教会の花壇には小さな春が訪れています。

自らの行い

今年の抱負はうっすら決めていたのですが、詳細を詰め切れずにいました。

昨年末、自分の信仰に疑問を投げかけられた出来事があり、「信仰の姿勢を見直そう」と考え始めました。

.

それから、イエスは群衆と弟子たちにお話しになった。

律法学者たちやファリサイ派の人々は、モーセの座に着いている。

だから、彼らが言うことは、すべて行い、また守りなさい。

しかし、彼らの行いは、見倣ってはならない。

言うだけで、実行しないからである。

彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、自分ではそれを動かすために、指一本貸そうともしない。

そのすることは、すべて人に見せるためである。

聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。

宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また、広場で挨拶されたり、『先生』と呼ばれたりすることを好む。

(マタイ23・1~7)

当時存在したファリサイ派の学者たちは新約聖書中で、イエス様から詭弁的、形式主義的であるとして度々指摘されています。

*わたしの信仰はここに立派なことを書くだけで、実行できていないのかも

*ひとに褒めてもらおうとばかり、心の中では考えているのかも

昨年末、そう思わせられたのです。

律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。

(マタイ23・14)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

薄荷、いのんど、茴香の十分の一は献げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。

(マタイ23・23)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

白く塗った墓に似ているからだ。

外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。

(マタイ23・27)

悶々とした日々を送っていました。

そんな中、先日の友人のお父様の葬儀会場で、お声をかけてくださった方がいました。

失礼ながら、お顔に見覚えがなかったのですが、こうおっしゃったのです。

「久留米教会で、あなたに何度もよくしていただきました」

あなたがたはこの世に倣ってはなりません。

むしろ、心を新たにして自分を造り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。

(ローマ12・2)

わたしは覚えていなかったのですが、その方はわたしに何か「よくしてもらった」ことを嬉しく思ってくださっていたのでしょう。

宮﨑神父様が、ミサのお説教でこうおっしゃいました。

「 何が正しくて何が間違いかを考える時、神の御心に沿っているのか、イエス様の教えに相応しいかをよく考えてみるのです。

神のはからいによって行うことには、無意味で無駄なことはありません。」

このお言葉を聞いた時、わたしの今年の抱負が決まりました。

*自分が正しいと思うことではなく、神様がそのことを望まれているのかを、立ち止まって考えて行動すること。

パウロはキリスト者たちを撲滅しようとしていたファリサイ派でしたが、復活のイエス様に会って回心しました。

わたしは、いつの間にか間違った正義感を振りかざすファリサイ派の信徒になっていたかもしれません。

自分なりに正しいと思ったことを頑張ろう、と無理をしていたのかもしれません。

パウロのように、目からうろこが取れた思いです。

うろこを取り払ってくれたのは、葬儀会場で出会った方でした。

キリスト者である、というのはどういうことか、よく考えることができたこの悩みの日々に感謝です。

見送りのしきたり

大好きな大相撲が中日を迎えました。

国技である相撲には、さまざまなしきたりがあります。

番付によって、ある意味の格差が設けられています。

たとえば、土俵下で次の取り組みまで座って待っている力士は、それぞれの四股名が書かれたマイ座布団に座ります。

ですが、これは幕内力士にだけ許されたものであり、幕下以下は座布団は使えません。

また、土俵で取り組みを仕切る行司にも階級があり、幕下以下は素足、十両以上になると足袋を履いて、三役以上は草履を履くことが許されます。

今週、二人の友人のお父様が同じ日に亡くなられました。

「亡くなる」という言い方をしたのは、キリスト教の信者ではないからです。

「帰天」されたのよ、と友人を励ますために言うこともできたかもしれません。

「永眠」「逝去」「他界」といった表現が一般的です。

キリスト教では、神に与えられた命が神の御手に戻ることが死であると考え、「帰天」と表現しています。

人生の終わりが死ではなく、神のもとへ帰るという永遠の命の信仰があるからです。

仏式の葬儀では、お経が長い時間読まれます。

故人を偲び、遺族が心を整える時間をつくる役割があるそうです。

亡くなった方が迷わずに成仏できるように、故人の魂を安心させるためだけでなく、遺族や参列者の心を落ち着かせるために、低い調子で静かに読まれるのだ、ということです。

教会の葬儀では、聖書朗読と聖歌を歌い、ミサを捧げます。

あくまでも「帰天」を祝福する時間であり、悲しみを表現する(仏式の弔辞のような)ことは強調されません。

塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。

(コヘレト12・7)

わたしの言葉を聞いて、父が死者を復活させて、命をお与えになるように、子もまた自分が望む者に、命を与えるからである。

父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられた。

すべての人が、父を敬うように、子をも敬うようになるためである。

子を敬わない者は、子をお遣わしになった父をも敬わない。

よくよくあなた方に言っておく。

わたしの言葉を聞いて、わたしをお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を持っており、裁かれることなく、すでに死から命に移っている。

よくよくあなた方に言っておく。

死者が神の子の声を聞く時が来る。

いや、今がその時である。

その声を聞いた者は生きる。

父はご自分のうちに命をもっておられるように、子にも自分の内に命をもつようになさったからである。

(ヨハネ5・21~26)

友人の自宅に、葬儀前にお線香をあげに伺いました。

我が家と同じく彼女も3姉妹で、わたしも含めた4人でお父様の御遺体の前で賑やかに思い出話しで盛り上がりました。

葬儀会社の方が御棺のお顔の部分の蓋を閉じようとしたとき、3人揃って「開けておいてください。」「わたしのときも閉めないでね!」と姉妹で言い合ったりもして。

賑やかなお見送りに、「父がそのへんにまだいて、うるさいなぁって言ってる気がする」と笑い合いました。

文字通り、「天寿を全う」されたお父様でしたので、悲しみに沈むことなく明るく「帰天」を見送ることができました。

悲しみに打ちひしがれるお見送りもありますが(わたしは母の葬儀ミサの間、ずっと泣いていましたし、、、)、故人がどのように見送ってもらいたいか、も大切にしたいと思うのです。

教皇レオ14世は、今年1月1日にスイス南部、クラン・モンタナで起きた火災の犠牲者の遺族らとお会いになった際に、このようにお話になりました。

「キリストの愛から、そして苦しまれている皆さんの愛する方々、亡くなられた愛する方々から、皆さんを引き離すものは何もありません(参照 ローマ8,35)。

わたしたちの内に宿る信仰は、人生で最も暗く、最も苦しい瞬間を、かけがえのない光で照らし、勇気をもって目的地に向かって歩み続ける力を与えてくれます」

同じ日に帰天された友人2人のお父様の安息を祈りながら、友人家族の1日も早い心の平安を願う、これが、わたしなりのしきたりです。

朝日に照らされて壁に映り込む十字架とステンドグラスの風景が大好きです。

続くことの意味

箱根駅伝、今年も素晴らしかったですね!

お正月の楽しみのひとつですが、近年はわたしの母校の選手も頑張っているので、箱根には余計に力が入ります。

「なぜ、このチームだけが、人がどれだけ入れ替わっても勝ち続けられるのか?」

青山学院大学の原監督は、この質問に次のようにお答えになっています。

「人が入れ替わっても勝ち続けられる組織であるために、日常生活を徹底的に見直したことが現在の成果につながっている」

夫婦で部員たちと寮に住みこみ、練習だけでなく生活も共にされていることは有名ですが、大切にされているのは日々の生活だということのようです。

「なぜキリスト教(カトリック)は2000年以上も受け継がれてきたのか」

そう質問されて、自信を持って答えられるでしょうか。

先に起こったことを、思い起こしてはならない。

以前のことを、思い巡らしてはならない。

見よ、わたしは新しいことを行う。

今にもそれが芽生えているのを、お前たちは知らないのか。

わたしはまさに荒れ野に道を、荒れ地に川を設ける。

(イザヤ43・18~19)

大学の部活は、4年で卒業する生徒(才能)を入れ替えながらも、指導(伝統)の賜物で成果を出し続けています。

*箱根駅伝は、毎年だいたい同じ学校の名前が並びますね。

教会は、帰天される方、受洗される方が毎年おられますが、数年でメンバーが全て入れ替わるなんてことはありません。

日本のカトリック信者が増加している、とは言えない現実を直視しつつも、基盤となる教えに加え、その教会(司祭・信徒)なりの導きの賜物の成果として、新しい奉仕者が少しづつ出てきているのを感じています。

*そのことに気づかない教会も多いのではないでしょうか。

聖霊の賜物による、ある種の召し出しなしでは、教会共同体がこれからも続くことはありません。

新年にNHKで放送されていた、菊池枢機卿と若松英輔さんの対談を観ました。

その中で、菊池枢機卿のいくつかのお話が大変印象に残っています。

*現代社会において、それは夢物語だと言われようとしても自分の信念・確信を持つことの大切さ

*「答え」をすぐに求めたがるのが現代の人々だ。宗教にもそれを求めている。

宗教は方向性を示すことはできるが、その道を生きるのはその人なのだ。

母の胎にいた時からわたしに担われてきた者たち、

腹にいた時からわたしに背負われてきた者たちよ。

お前が老いるまで、わたしはその者である。

白髪になるまで、わたしは担う。

わたしは造り、わたしは背負う。

わたしは担い、わたしは救う。

(イザヤ46・3~4)

主なる神は、教えを受ける者の舌をわたしに与えてくださった。

疲れた者を言葉をもって支えることを知るために。

主は朝ごとに呼び覚まし、

わたしの耳を呼び覚まし、

教えを受ける者のように聞くようにしてくださった。

主なる神は、わたしの耳を開いてくださった。

わたしは逆らわず、背を向けて退くことはなかった。

(イザヤ50・4~5)

宗教が続いてきたこと、これからも続いていくこと、の意味はここにある気がします。

*聖霊に導かれて生きる、という自分の信念を確認して確信にすること

+++++++++++++

2025年、聖年の扉が閉じられました。

教皇フランシスコは、聖年の開始を告げる大勅書「希望は欺かない」の冒頭でこう述べられています。

「すべての人は希望を抱きます。

明日は何が起こるか分からないとはいえ、希望は良いものへの願望と期待として、ひとり一人の心の中に宿っています」

わたしたち一人ひとりの中に希望が絶えずあり続けること、キリスト教がこれからも続き、人々の指針であるために大事なことではないでしょうか。

信じる者たち

あけましておめでとうございます。

元日のごミサでは、新成人の祝福がありました。

.

小さい頃から知っている彼女が、こうして晴れやかな装いで二十歳のお祝いを迎えるなんて、宮﨑神父様だけでなくわたしたちみんな、感無量です。(涙)

そして、今年はどのような一年にしようか、と思いを巡らせながら主の公現のごミサに与りました。

ミラノ宣教会のフェルッチョ神父様も共に司式してくださり、新年から贅沢な時間となりました。

今年はどのようなことがあるでしょうか。

どのように過ごしましょう。

年末からずっと考えています。

この神秘は、福音がもたらされることによって、異邦人がキリスト・イエスに結ばれ、約束されたものの共同の相続者、一つの体にともに属する者、ともに約束にあずかる者となるということです。

わたしはこの福音のための奉仕者となりました。

神が、その力の働きかけによって、わたしに与えてくださった恵みとしての賜物に則してのことです。

(エフェソ3・6〜7)

宮﨑神父様が、お説教でこうおっしゃいました。

「自分が信仰を持っていることへの感謝を忘れないこと。

そして、それを次に伝える使命を持っていることも忘れてはなりません。」

教会に来なくなってしまった方たちのことを考えて、「信じる」と言うことは自分だけの問題なのか、と思いを巡らせています。

わたしたちは、それぞれにマルトゥリオン(証)を身に帯びています。

信仰の証、神秘を一度受けたことは、消えることはないはずです。

ある意味、異邦人であったわたしたちが、共に、一つの体、同じ約束にあずかる者となったのだ、と強く感じ、今年をスタートさせることができました。

今年も福音のための奉仕者として、神様が与えてくださったお恵みを日々見逃さずに生きようと決意を新たにしました。

人のちから

『対話型生成AI(人工知能)を使ってキリスト教プロテスタントの教義に身近に触れ、質問できる、「プロテスタント教理問答ボット(カテキズムボット)」を開発』というニュース(2025/12/19)がありました。

なんとも現代らしい取り組みです。

https://mainichi.jp/articles/20251218/k00/00m/040/095000c

聖書(イエス様)の教えについて神父様に質問したり、信徒仲間で分かち合って考える、このプロセスはとても大切なことだと思っています。

(こんなことを書いていいかどうか分かりませんが)カテキズムに書いてあることが誰にとっても正解である、とは思えません。

先日、友人と「洗礼を受けることになったきっかけと経緯」について語り合いましたが、成人洗礼の秘跡(聖霊の働き)は本当に人それぞれです。

聖書を読まなくても、自分の信仰体験を通じて感じることがなくても、試行錯誤して頭を使わなくとも、AIに質問すれば「答え」らしきものをすぐに教えてもらえる、というのはこのカテキズムボットに限ったことではありません。

わたしは、先日家のインターネットがつながらなくなり、chat GPTに質問して解決策を教えてもらいました。

友人は、今冷蔵庫にある食材をchat GPTに伝えて、今夜の食事のメニューを考えてもらっているそうです。

カトリックの信仰、教会に興味を持った人が、「どういう教えなのだろう?」とAIに聞いてから判断する、なんてことは避けたいものです。

ここにこうして記事を書くときは、聖書を開き、何日もかけて推敲していますが、近い将来、AIに聖書について質問して書いてもらうようになるのかもしれませんが。。。

「ウクライナ戦争、ガザ紛争によって、人類は自分で戦争を終わらせることはできないことがはっきり分かった気がします。」

「ガザの子供を殺すイスラエルが悪いと断定する人が圧倒的に多い。

私もそうですが、そう断定したからと言って問題が解決するわけではありません。」

来住神父様がnoteに書いておられました。

2026年になったら、この二つの戦争は終わりを迎えるでしょうか。

神様に祈り続けたら戦争が終わるわけではありません。

そして、来住神父様が書いておられる通り、わたしたち人間は自分たちが始めた戦争を終わらせることが出来ない、という恐ろしい現実を突きつけられています。

AIに、「どうしたらこの戦争を終わらせることができるのでしょうか」と聞いてみたい気もします。

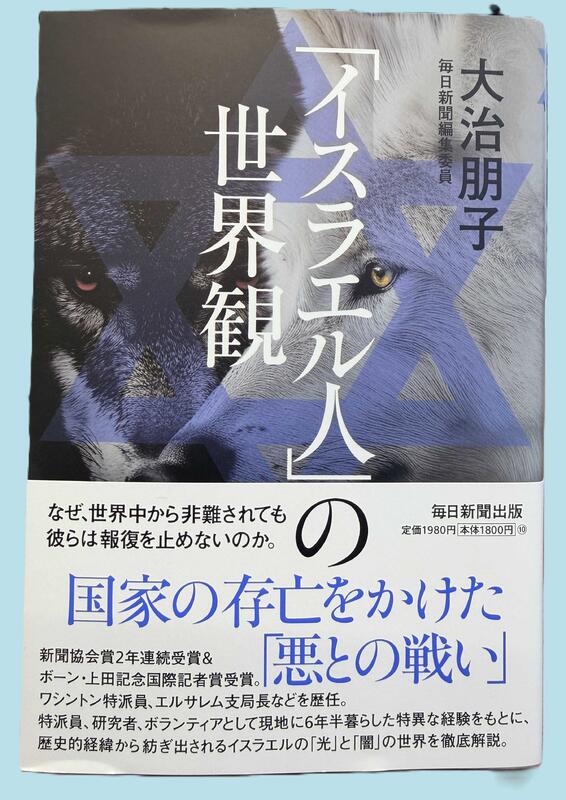

今年の締めくくりに、来住神父様がnoteで紹介されていた本を読んでいます。

まだ途中ですが、改めて、自分の正論が他者の正論ではないことを痛感させられます。

「アリヤー」はヘブライ語で「上がること」という意味で、イスラエルへの移住を指す。

それはイスラエルの国是として掲げられてきた言葉でもある。

神が「約束の地」としてユダヤ人に与えたこの地に住み、守り続けることで「神聖な信託」を守ろうとする試みだ。

イスラエルにとどまり、働き、戦うことはすべてのユダヤ人の義務であるという世界観。

それは国家と国民の「契約」にも反映されると考える。

だがその「安住の地」イスラエルから、少なからぬユダヤ人が去り、新たな「離散」を重ねようとしている。

(「イスラエル人の世界観」大治 朋子著より)

イスラエルの歴史とこれまでの苦難が民族に与えてきた影響、それによって形作られている彼らのアイデンティティを理解することが出来る、良書です。

今年、やり残したことはありませんか?

心に引っかかったままのことはありませんか?

できることならば、新しい年が来る前に済ませておきたいと思います。

来る年も今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように。

(サムエル上25・6)

良いお年をお迎えください。✝️

主の御降誕おめでとうございます

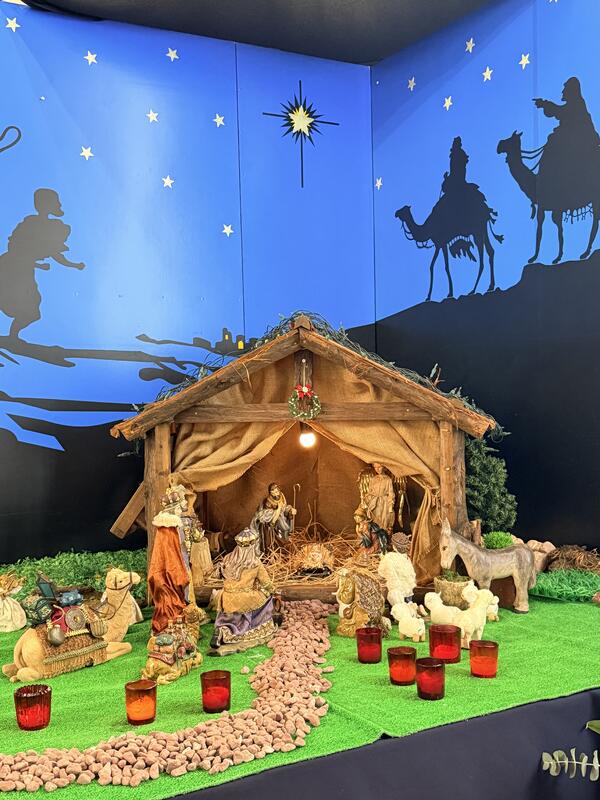

24日の夜半の2回のミサは、どちらもお座りになれない方が多くいらしたほどの参列がありました。

わたしが特に心に残ったのは、1回目のミサでは、聖体拝領の信徒よりも司祭の祝福をいただくために並ばれた方の方が多かったような気がしたことでした。

「クリスマスには教会に行ってミサに与ってみよう」

そういう方が多かったのは、教会にとって素晴らしいお恵みだと思います。

教会の前の大通りは、地元の高校生がデザインしたイルミネーションで彩られています。

今年は、聖マリア学院大学に着任されたケン神父様もお越しくださいました。

青年会のメンバーがハンドベルの演奏を披露してくれました。

陽気なアメリカ人、ケン・スレイマン神父様です。

友人が「夜の教会を裏から見たステンドグラスが美しい」、と写真を送ってくれました。

今年一年のお恵みに感謝が沸き起こるクリスマスです。

皆様も、よい一日をお過ごしください。

賢く、素直に

素直じゃないなぁ、、、と思ってしまうこと、ありませんか?

そういうことに惑わされて、負の感情に陥ることなく自分の心を守るためには、善悪を見分ける賢さが必要です。

守るべきものすべてにも増してあなたの心を保て。

命はそこから来る。

(箴言4・23)

「ところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、『子よ、今日、ぶどう園へ行って働きなさい』と言った。

兄は『いやです』と答えたが、後で考え直して出かけた。

弟のところへも行って、同じことを言うと、弟は『お父さん、承知しました』と答えたが、出かけなかった。

この二人のうち、どちらが父親の望みどおりにしたか。」彼らが「兄の方です」と言うと、イエスは言われた。

「はっきり言っておく。徴税人や娼婦たちの方が、あなたたちより先に神の国に入るだろう。

なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。

あなたたちはそれを見ても、後で考え直して彼を信じようとしなかった。」

(マタイ21・28~32)

イエス様は、誰にでもわかるように、日常生活を喩えにして教えられました。

このマタイにある喩え話も、現代のわたしたちにもとても納得できる、「よくあること」ではないでしょうか。

ひねくれた人、返事は良い人、周りにもいます。

同じように、素直だと思っていた人が、心の中では全く逆の感情を持っていることが分かることも。

ある信徒の方から相談を受けました。

終活として、家の中のものを整理されているようで、「長年、全力をかけて」集めてきた本をどこかに寄贈したいので、考えて欲しい、とのことでした。

おそらく、よく知らない方々からは、「偏屈な風変わりな頑固者」だと思われている方です。

見た目も結構アレですし、、、、。

わたしは、その方が洗礼を受ける前から共に聖書の勉強会に参加していて、洗礼を受けることになる流れなども色々と知っていますし、一緒にイスラエル巡礼にも行きました。

「嫌です」、と答えたなら絶対に行かないタイプの方です。

「離れて暮らす娘がカトリック教会に行っていると聞いたので、どういう教えなのかを自分で確かめたいから」、と教会に通うようになり、聖書を勉強したという素直な方です。

随分年上の方ですが、わたしは信徒友だちだと思っています。

以前、わたしがここに書いた記事の内容に反論するような意見を言ってきた方がいました。

わたしはとても落ち込み、素直に「そういう考えもあるのだ」とは受け止められずに、うじうじと悩みの日々を過ごしたことがあります。

その時、その素直な信徒友だちのおじさまにどう思うか意見を聞いて、いろいろとやり取りをして、思慮深くよく考えてアドバイスをくださったことを思い出します。

わたしが数年前に初めてミサの先唱をした時も、「きれいな声で司会をされていて驚きました。とても素敵で、聡明で、ミサが楽しいひと時でした」と素直な感想メールをくれました。

絶対そんな素敵なメールをくれるような風貌ではないので、この話をしたら皆さん驚いていました。

あなたがたは蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。

(マタイ10・16)

「賢く」と訳されている語は、原文のギリシャ語では「分別のある、思慮深い、賢明な」などの意味をもつ言葉です。

「蛇のように賢い」ことと、「鳩のように素直である」こと。

どちらか一方だけではなく、その両方が必要なのだとイエス様が教えてくださいます。

わたしの日々の生活に欠かせないのは、音楽。

心の底から素直に喜びを感じることができます。

先日バチカンで教皇様主催で開催された、マイケル・ブーブレのコンサート。

美しい歌声を、教皇様も多くの信徒と共に楽しまれていました。

良い降誕祭をお迎えください。

++++++++++++++

みこころレター第16号を発行しました。

事情があり教会に来ることのできない信徒、カトリックに関心をお持ちのお知り合いなどにもお渡しください。

目覚めのタイミング

降誕祭まで10日となりました。

心穏やかに過ごせる日々に感謝しています。

(最大の理由は、赦しの秘跡を受けたから!)

わたしは不毛の高原に大河を開き、

谷あいの野に泉を湧き出させる。

荒れ野を湖とし、乾いた地を水の源とする。

荒れ野に杉やアカシヤ、ミルトスやオリーブの木を植え、

荒れ地に糸杉、樅、つげの木を共に茂らせる。

彼らはこれを見て、悟り、互いに気づかせ、目覚めさせる。

主の御手がこれを成し遂げ、

イスラエルの聖なる神がこれを創造されたことを。

(イザヤ41・18~20)聖書協会共同訳

友人の言動に、ハッとさせられ、学びと気づきを得ることがあります。

先日、友人の担当する仕事でミスが分かり、落ち込んでいるだろうなと思って連絡をしました。

彼女からの返答は、

「とてもとても嬉しく、カトリック信者同志の絆を感じ、幸せな気持ちでいっぱいになります。

でも、それに慣れたくはないので、もうしばらくどっぷり落ち込んで、しっかり頭にたたき込まないと!ね。」

別の友人は、自分の子どものこと、実家の両親のこと、仕事のこと、いつもたくさんの悩み(問題)を抱えています。

頻繁に話しを聞くのですが、いつも全く落ち込む様子がなく、「とにかく何とかするわ!」と言うのです。

果たして、わたしが彼女たちの立場だったとして、こんな風に応えることができるだろうか、と考えさせられます。

この友人二人に共通して感じるのは、会って話すと元気をもらえる、ということです。

すべてにおいて神様からの気づきの機会だと捉え、与えられたお恵みに満ちた境遇を常に悟ることの大切さを、イザヤ書の言葉に感じました。

アッシジの聖フランシスコはこう言いました。

「悪魔が何より喜ぶのは、神の僕から心の平安を盗み取るときだ」

なにがあっても、不安や悩みに支配されることなく、神様への信頼と心の平安を自分の中に落ち着かせておけばよいのだ、と忘れかけていた大切なことを思い出しました。

先月、神父様にお時間を取っていただいて赦しの秘跡に与りました。

心の中の棘が取れ、それ以来ずっと穏やかな落ち着いた心で過ごしてきたのですが、今朝、仕事のことで心が騒ぐ(腹の立つ)ことがありました。

心の中で「だめだめ、悪魔を喜ばせてなるものか!」と、息を飲み込みました。

怒りや苛立ちが湧き上がる時が、目覚める絶好のタイミングです。

イエスは言われた。

「なぜ、取り乱しているのか。どうして、心に疑いを抱くのか」。

(ルカ24・38)

イエス様は、わたしたちみなの間、わたしたち一人ひとりの中におられ、いつもわたしたちのことを想ってくださっています。

先週ご紹介したブレナン・マニングの本、5月27日のページにはこうあります。

正しい人には闇の中にも光が昇る

恵みに満ち、憐れみ深く、正しい光が。

(詩編112・4)

主イエスの栄光は、主の弱さともろさ、一見すると失敗に見えることの中にあります。

失敗に見えることとは、私たち主の弟子に「私に付いて来なさい」と言ったことです。

主は私たちに、十字架を背負って主の後を追い、主の十字架の死を自らも体験することを求めます。

つまり、憐れみ深く生きることを命じているのです。

5月28日のページには、ハッとさせられました。

苦しむ人の日々はつらいもの

喜ばしい心は常に宴。

(箴言15・15)

「40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持たねばならない。」

顔は、機嫌を写す鏡です。

40年も生きれば、感情を制し、穏やかな表情を保つことができるまでに成熟しているはずです。

私がこんなことを書いているのは、ある人に今朝「どうしてそんなに不機嫌なの?」と尋ねられたからです。

時々、携帯を触っていて、間違って自撮りモードになったときに見た自分の顔に驚くことがあります。

「心穏やかに過ごしている」と思っていても、表情が伴わなければ無意味ですね!

今年が終わるまでの後2週間あまり、穏やかな心と表情を保つようにしたいと決意を新たにしました。

前夜からの冷たい雨の後、澄んだ空気の中に、綺麗な虹に向かってミサに向かうことができた日曜日でした。

自分との和解

教会の花壇のお花や植木にも、お世話をしてくださっている方々が意味と愛を込めていらっしゃること、お気づきですか?

待降節の今、イエス様のご降誕を待つわたしたちのために、紫・白のシクラメンやピンクのお花、もみの木の若枝などで、その気持ちと季節を表してくださっています。

++++++++++++++++

11/19に広島で開催された第27回日韓司教交流会ミサ説教で、イ・ヨンフン司教(韓国司教協議会会長)がこのようにおっしゃいました。

今、私たちの最も重要な課題は、今回の会議のテーマのように、若い世代のために平和の架け橋を築くことです。

私たちがこの交流を続ける理由は、ただ、過去の記憶にとどまらず、未来を担う世代に和解と平和の遺産を委ね任せていくためなのです。

この架け橋は、形式的な宣言や文書では作ることはできません。

絶え間ない祈りと交流、実践と分かち合いを通してのみ、少しずつ、しかし、確実に作られなければならないのです。

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/11/25/35551/

レオ14世は、11/28にトルコ北西部の都市イズニクで行われたニカイア公会議1700周年記念式典に出席されました。

バチカンによると、式典には東方正教会やプロテスタント教会など、様々な宗派の指導者も出席しました。

11世紀にカトリック教会と分裂した東方正教会。

双方の融和に向けた「歴史的な出来事」だと報道されていました。

カトリック信者に対しては信仰を結集し、「民族、国籍、宗教、あるいは個人の見解に関わらず」他者と団結するよう強く促した。

また信者に対し、異なるコミュニティー間の「対話と協力」を促進し、他者の中の人間性を認識するよう呼びかけた。

国同士、人同士の分断は、いつの時代も神様を悩ます問題でしょう。

日韓の交流、過去に分裂した各キリスト教会との連帯、こうした取り組みは信徒が知っておくべきことだと思います。

わたしたちは常に前を向いて進んでいるのです。

先日のサンパウロ出張販売で、素敵な本を見つけました。

ブレナン・マニングは、アルコール依存症を患いながらも、神の愛と自己への思索を深めた霊性の作家です。

若い頃はフランシスコ会司祭として働いていたのですが、50歳を前に退会しました。

この本の紹介文には次のように書かれています。

アルコール依存症を患う自分の弱さや失敗を、隠すことなく語ったことで知られたマニング。

本書が初の邦訳です。

神の前にある自分の貧しさを知り、ただ主に憐れみを乞う人に注がれる、神の大きく激しい愛を語ります。

わたしにとって、「心の貧しい人」というのは自分自身の大切なキーワードです。

ことに大事だと思うのは、自分自身との和解だからです。

イスラエル巡礼のとき、毎日毎日「わたしは心の貧しい人」だと思っていました。

それは、悲観的な意味合いでした。

そして今、「わたしは心の貧しい人」という感覚は、とても前向きなものとなっています。

いつも自分との和解に努め、少しずつ「神の前で自分の貧しさを知って憐れみを乞う」「神の前にためらいなく身を委ねる」ことができるようになってきたからです。

この本は、365日を聖書の言葉とともに黙想できるように構成されています。

クリスマスプレゼントにお薦めです。

本のあとがきには、このように書かれています。

飲酒の問題は、2013年に死去するまで、終生マニングを苦しめました。

マニングは、依存症についてだけでなく、数々の自分の失敗を隠さずに語ることを通して、弱さに満ちた私たちに対する、神の激しい愛と恵みを宣べ伝えました。

人生のどん底から語られるマニングの言葉には、教派を問わず、多くの共感が集まっています。

自分の弱さを認め、神様に身を委ねることができる、それがわたしにとっての「心の貧しい人」です。

残りの日々を

2025年12月の教皇様の祈りの意向は「紛争地域のキリスト者」です。

「戦争や紛争が起きている地域、特に中東で暮らすキリスト者が、平和、和解、希望の種となることができますように」と祈るようにとメッセージが出されました。

日本に暮らしていると、実際に戦争で命の危険に晒されることは想像できないため、この祈りの意向が現実的に受け止められないかもしれません。

わたしは、ナイジェリアで誘拐されたままの、300名近いカトリックの学校の生徒と先生たちのことが頭から離れません。

今年も、アドベントクランツを作りました。

世界各地の紛争地域のこと、佐賀関の大規模火災で年の瀬に住まいを無くした方々のこと、香港のマンション火災でいまだに行方不明のままの方々とそのご家族などのこと、1日も早く心の平安が訪れることを祈りながら、一本づつ枝を差しました。

この災害の被害に遭った方々のためにも、今月の教皇様の意向に沿って祈りを捧げたいと強く感じています。

わたしは光として世に来た。

わたしを信じる人がみな、闇の中にとどまることのないためである。

わたしの言葉を聞いて、それを守らない人がいても、わたしはその人を裁かない。

わたしが来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためである。

(ヨハネ12・46〜47)

待降節、わたしたちはイエス様の誕生を待ち望みながら、今年の残りの日々をいかに過ごすかを問われています。

辛い境遇に置かれた方、寂しい思いをしている方、悲しみに打ちひしがれている方、わたしたち一人ひとりが希望の光として遠くからで良いので、特にこの残りの日々、心に寄り添えたらと思うのです。

+++++++++++++

12月の意向・黙想のための祈り

平和の神よ、

御子の血によって、世界を御自身と和解させてくださった方、

今日、戦争と暴力の中に生きるキリスト者のために、あなたに祈ります。

苦しみの只中にいても、

どうか彼らが、あなたの優しいいつくしみと、

信仰の兄弟姉妹たちの祈りを感じ続けることができますように。

なぜなら、あなたを通してのみ、

そして、兄弟愛の絆によって強められてこそ、

彼らは和解の種となり、

大小さまざまな方法を通して、

希望を築き、ゆるし、前進し、分裂を乗り越え、

いつくしみをもって正義を求める者となることができるからです。

平和のために働く者を、幸いと呼ばれたイエスよ、

調和が不可能に見える場所においても、

わたしたちをあなたの平和の道具としてください。

聖霊よ、

最も暗い時代の希望の源よ、

苦しむ者たちの信仰を支え、彼らの希望を強めてください。

わたしたちを無関心に陥らせず、

イエスのように一致の建設者にしてください。

アーメン。

弁明の方法

自分の伝えたことが、全然相手に伝わらない。

何度も伝えたのに、全く伝わっていない。

よかれと思って言ったことが、相手に少しも響いていなかった。

そういう気持ちに陥っていました。

ある記事に、「相手に自分の考えを伝えるには」ということについて、こう書いてありました。

◇相手の感情を一方的に否定しないこと。

◇感情の軽視や正論の押し付けといったような態度が伴う接し方は避ける。

◇対話の機会があるのであれば、あくまで相手の背景にある価値観や感情を尊重する姿勢を保ちつつ、建設的な会話を心掛けることが重要。

最近のわたしに足りない、わたしが出来ていないことばかりです。。。

あなたがたの抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。

それも、穏やかに、敬意を持って、正しい良心で弁明するようにしなさい。

(1ペトロ3・15~16)

そんな悶々とした気持ちでいたところ、来住神父様のnoteの記事に励まされました。

信仰の弁明とは、自分の抱いている「希望」を説明することです。

宗教論争をして「論破」することではありません。

私が抱いている心からの希望は、「どんな反対者でも、対抗も反論もできない」ものです。

私の説明によって相手が納得しなくても、たとえ嘲笑したとしても、私が落ち着いて説明することができれば、証しになっているのです。

しかし、その希望をどう表現するかは、日頃から考えておかなければなりません。

態度が必要以上に戦闘的になります。

「穏やかに、敬意を持って」話すことが難しくなるのです。

その時その場にふさわしい言葉と口調で語るには、聖霊の導きが必要です。

(記事より抜粋、アンダーラインはわたしが付けています)

来住神父様は、「信仰の弁明」について記事にしておられたのですが、今のわたしが求めていたお話でしたので、とても嬉しくなりました。

(宗像の黙想の家が閉鎖される前の月に、来住神父様が最後に行われた黙想会に参加しました。

参加者は、わたしともう一人だったので、いろいろなお話をゆっくり伺うことができ、その後もメールのやり取りなどをさせていただきました。

noteで記事を読むことができるのは、本当に嬉しいです。)

先週末、3回目の「集会祭儀司会者養成講座」に参加しました。

その中で講師の櫻井神父様が、「自分が教会を背負っているという意識を持つ必要がある」「自分が共同体を任されている一員であるという自覚を持つ」とお話されました。

ただし、それが過剰になると「自分のことしか考えていない」ことになるのだ、とも。

(神父様のお話の意図は、この気持ちがないから、気に入らないことがあると別の教会に行く人のこと、でした。)

最近のわたしは、神父様のおっしゃった意識と自覚が過剰だった気がしています。

すべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。

あなたは、他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。

あなたも人を裁いて、同じことをしているからです。

神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると、わたしたちは知っています。

このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、あなたは、神の裁きを逃れられると思うのですか。

あるいは、神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。

(ローマ2・1~4)

何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。

(コロサイ3・23)

いつも、塩で味付けされた快い言葉で語りなさい。

そうすれば、一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょう。

(コロサイ4・6)

いつも、いろいろな気づきを与えてくださる方々に感謝しています。

+++++++++++++

夏に開催していた納涼祭を、今年は猛暑を避けて秋のファミリーデイとして開催しました。

ロザリオ作り、手話の体験コーナー、フィリピンコミュニティが提供してくれた食事とおやつ・パンのコーナー、有志の女性たちの手作りの豚汁とぜんざいなど、大人も子どもも楽しめた、とても良い交流の時間をもつことができました。

ファミリーデイについては、来月発行のみこころレターで詳しく報告します!

罪と罰

先日、洗礼を受けて間もない方に、「もうすぐ待降節ですから、初めての告解をしてみてください」とお伝えしたら、「どのような罪が告解に値するのかわかりません」とおっしゃいました。

告解するのは犯罪ではなく、日常生活で「あの時の自分は間違っていた」などといった『自分の罪』と感じたことでいいのですよ、とお答えしました。

それ以来、罪と赦しについて考えていました。

数日後、たまたま目にした新聞で、「死刑になる罪 国ごとに違う」という記事を読みました。

国際人権団体によると、2024年度に世界で施行された死刑の内、4割が薬物犯罪関連だったそうです。

そして、何を犯罪とするかは、その国の価値観を反映しているのです。

「現在の刑事司法制度は、国が加害者にどんな罰を科すか、という考え方=『応報的司法』が中心です。

しかし、わたしは被害の修復=『修復的司法』こそ必要だと考えています。

薬物犯罪には明確な被害者はいません。ではいったい誰のための死刑なのか。

国の秩序や体制の維持、つまりは為政者のためです。」

と、早稲田大学の高橋名誉教授が書いておられました。

『修復的司法』の例として、オーストラリア・ドイツ・カナダ・イタリアで制度化されている、被害者や加害者、両家の家族や友人らが集まって解決策を話し合う、「家族集団会議」という制度が紹介されていました。

見よ、主の手が短すぎて救えないのではない。

その耳が遠すぎて聞こえないのではない。

お前たちと神との間を隔てたのは、まさにお前たちの悪行、み顔を隠させ、聞かれなくしたのは、お前たちの罪なのだ。

まことに、お前たちの手は血で、指は悪行で汚れ、唇は偽りを語り、舌は邪なことを発する。

正しく訴える者もなければ、信じるに足る弁護をする者もなく、空虚なものに頼り、むなしい言葉を語り、労苦を孕み、不正を産む。

(イザヤ59・1~4)

わたしは自分の罪をあなたに告げ、罪咎を隠しませんでした。

わたしは言いました、

「いと高き方よ、ありのままに申します、主よ、わたしの咎を」。

そのとき、あなたはわたしの罪と咎を赦してくださいました。

(詩編32・5)

自分の過ちを隠す者が栄えることはない、

それを言い表して、それと手を切る人は憐れみを受ける。

(箴言28・13)

数年前に観た映画、「対峙」(原題:Mass)を思い出し、もう一度観てみました。

アメリカの高校での銃乱射事件後、加害者と被害者の両親が6年後に教会の一室で対話する様子を描いた作品です。

先ほど紹介した、「集団家族会議」の制度を利用したのです。

事件によって息子を失った両親、そして自殺した犯人の少年の両親が互いに向き合い、深い悲しみ、喪失を共有し、赦しに挑みます。

全編を通し、教会の談話室のような一室だけ、登場人物も(冒頭に教会の職員とコーディネーターが部屋を準備するために登場する以外は)二組の夫婦だけです。

最初は冷静だった被害者の両親は、加害者の両親を責め立てていきます。

観ているこちらまで、息が詰まるような苦しみを錯覚します。

そして次第に、加害者の両親も大切な息子を失った悲しみを抱え、喪失感、罪悪感だけでなく、世間からの非難にも苦しんでいることを理解し始めます。

とても重い内容の映画ですが、テーマは「赦し」と「和解」です。

「あなた方が残りの人生を苦しみのまま過ごす罰を与えたかった

でも、このままでは生きられない

わたしは心からお二人を赦します、そして、彼を赦します」

ラストシーンで教会から聞こえてくる聖歌隊の歌う聖歌の歌詞に、思わず涙がこぼれます。

わたし自身、告解すべきことがあり、心に棘として突き刺さっています。

近いうちに。

この↓noteの記事が、映画についてとてもよく伝わってきます。

https://note.com/kazuya2511/n/n446ce019c403

変わるとき

ニューヨーク市長選挙で当選したマムダニ氏(34歳)は、アフリカ中部ウガンダ出身でインド系のムスリム。

アーティストでシリア系の妻ラマ・ドワジさんとは、ミレニアル世代の定番である出会い系アプリで知り合ったのだそう。

日本では初めての女性総理が誕生し、連日、これまでの総理に関するものとはかなり違った報道(例えば服のセンスやバッグについて)が飛び交っています。

現状への不安と不満、新しい可能性への期待、革新的な変化を求める現代は、イエス様が担ぎ上げられた時代と同じなのだ、と感じます。

そして特徴的なのが、こうした現代の新しいリーダーたちはSNSを非常に上手く有効に活用し、自分自身のこと、自分の考えを広く発信することに長けている点です。

福音書を読むと、現代とは正反対のイエス様の様子がわかります。

当時のイスラエルも新しく強いリーダーを求めていたことは同じですが、人々の抱いた大きな希望がイエス様の言動とは程遠い方向を向いていたため、人々はすぐにイエス様を諦めました。

マルコには、イエス様が癒しと解放の力のある業を行うにもかかわらず、そのことが公にならないように繰り返し強く求める、「沈黙命令」の場面が数多く書かれています。

例えば、

「誰にも話さないように注意しなさい」(1・44)

イエスは、このことを誰にも知らせないようにと、きびしく命じた(5・43)

このことを誰にも言わないようにと人々を戒められたが、戒めれば戒めるほど、人々はかえってますます言い広めた。(7・36)

イエス様が公に宣教活動をしている間、あえて自分が誰であるか、力ある業を公にしないと主張することを「メシア的秘密」と言うそうです。

十字架の上で自らの命を捧げることが使命である、と自覚されていため、偽りで歪められた熱烈なメシア待望をもつ人々の期待感をますます助長するだけだ、と考えられていたのです。

熱狂した群衆だけではなく、弟子たちでさえ、イエス様の使命について理解することはできませんでした。

今わたしたちは福音書を読むとき、イエス様の意図するところ、そしてどのような結末を迎えるのかを全て知っています。

ですが、目で読んで知っているだけで、イエス様のお考えを心で本当に理解している、と言えない気もします。

イエス様の奇跡を行う様子、上手に譬え話をされることにばかり気を取られがちです。

新しいリーダーに期待する時も、同じかもしれません。

上手なスピーチ、聞こえの良い政策だけに心を留めるのではなく、そして、期待と違ったと身勝手に批判するのではなく、しっかりと理解するように努めたいものです。

+++++++++++++++++

「ハウス・オブ・ダイナマイト」という映画がネットフリックスで公開されています。

核を搭載したICBM(大陸間弾道ミサイル)がアメリカ本土に向けて打ち上げられ、着弾までの19分間のアメリカ政府の緊迫と混乱を、軍司令部・ホワイトハウス・大統領の3つの視点から描き出しています。

あくまでも映画ではあるのですが、あまりにもリアルで、いつこの状況が現実になってもおかしくない世界だと思わされます。

映画の中で大統領が、「世界は爆薬が詰まった家のよう。壁は吹き飛ぶ寸前で、それでも住み続けるのだ」と言っていました。

この映画を観たのでしょうか、突然トランプ大統領が「核兵器の実験を国防総省に指示」しました。

核兵器が正常に機能して核爆発を起こせるのかを確認するため、なのだとか。

トランプ大統領が再選されたのは、彼が素晴らしいリーダーだからとかあの頃はよかったから、ではなかったでしょう。

「彼ならこの現状を劇的に変えてくれるかも!?」という極端な期待感の高まりのようなものがあった気がします。

今、当時その選択をした人々が期待していた世界に向かっていると言えるでしょうか。

マムダニ新市長に関する記事はこちら↓

生きる者のための祈り

11/2死者の日が主日と重なりました。

宮﨑神父様がおっしゃった、「今日は自分の死について考える日でもあります」というお言葉が心にこだましています。

死者の月、自分を大切にしてくれていた方々のために祈るよう推奨されますが、今年はいつもと少し違う気持ちです。

11月になると、アウグスティヌスの「告白」のこの個所を読み返します。

おそらく、以前記事にしたことがあるのですが、それは母モニカの死に際の箇所です。

「わが子よ、私はといえば、この世の中にもう自分をよろこばせるものは何もない。

この世でまだ何をすべきか、何のためにこの世にいなければならないか、知らない。

この世ののぞみはもう十分にはたしてしまったのですもの。

この世にまだしばらく生きていたいとのぞんでいた一つのことがありました、それは死ぬ前に、カトリックのキリスト者になったおまえを見たいということだった。

神さまはこの願いを十分にかなえてくださった。

おまえが地上の幸福をすてて、神さまのしもべとなったすがたまで私は見たのだもの。

もうこの世の中で何をすることがありましょう。」

(「告白」第9巻第10章)

「このからだはどこにでも好きなところに葬っておくれ。

そんなことに心をわずらわさないでおくれ。

ただ一つ、お願いがある。

どこにいようとも、主の祭壇のもとで私を想い出しておくれ。」

(「告白」第9巻第11章)

この場面には、いつも胸が熱くなります。

「告白」を初めて読んだのは、10数年前だったと思います。

当時、母を亡くし、日々の暮らしや会社のことで途方に暮れていたわたしは、母の死について神様が与えられた意味を模索していました。

そしてしばらくして、モニカのように、自分たちの死について妹たちと話すようになりました。

決して悲観的な意味合いからではなく、モニカと同じ気持ちだということをお互いに語り合いました。

父とわたしたち3姉妹は、いつも天国の母に心配をかけるような人生です。

でも、本当に聞こえるのです、母がどっしり構えてこう言っているのを。

「神様のお導きを信じなさい、大丈夫だから」

人は常に死者を心にとめ、自らの関心と気遣いと愛情を通して、彼らにいわば第二のいのちを与えようと努めます。

わたしたちはある意味で彼らの人生経験を残そうと努めます。

そして、わたしたちは逆説的にも、彼らがどう生き、何を愛し、何を恐れ、何を望み、何を憎んだかを、まさに墓地に集まって彼らを記念するときに見いだします。

墓地を訪れて、亡くなった愛する人々のために愛情と愛をこめて祈るとき、永遠のいのちへの信仰を勇気と力をもって更新するよう招かれます。

そればかりか、この偉大な希望をもって生き、世にこの偉大な希望をあかしするよう招かれます。

これは、故ベネディクト16世のお説教でのお言葉の一部です。

モニカを亡き父の傍らに葬りたいと考えていたアウグスティヌスの気持ちは、母のためというよりも、「そうしてあげたい」という息子の愛の気持ちでした。

そして彼は、母の死に際して、彼女の生き方や愛、希望などについて思いを馳せる機会を与えられたのです。

死者のために祈ることは、生きる者のために祈っていることなのだ、と感じています。

死者の月にいつも以上に自分の死について考えています。

そして、それはすなわち、生かされている今をいかに大切にするか、ということだと痛感するのです。

ヨハネのように

チンパンジーが道具を作り・使うことを発見した動物行動学の権威であり、自然環境の保護と次世代教育の重要性を説き世界中を飛び回り続けた女性、ジェーン・グドール博士が10/1に91歳で亡くなりました。

しなやかな強さ、決して諦めない精神、寛大さ、ユーモアを持ち合わせた人でした。

.

「誰にとっても不可能に見えることでも、諦めて受け入れるより戦っていたい」

「どうせ変わらない」と諦めるのではなく、「きっと変えられる」と信じて「行動する」こと。

「希望」が人々を動かし、団結させ、未来を変える。

上記の3つの言葉は、グドール博士のお考えを象徴するものです。

特に環境破壊が人間にもたらしている現状について、嘆くのではなく行動する必要について繰り返し講演で世界中に訴えておられました。

講演活動のために滞在していたホテルの部屋で静かに息を引き取られるまで、行動し、諦めずに希望を伝え続けていたのです。

わたしが大学に入学したころ、環境問題がさかんにクローズアップされ始めていました。

世界的な環境問題のNGOの日本支部のひとつの事務所に、18歳のわたしはボランティアとして足を運んでいました。

ある時、その団体の船が日本の船(捕鯨船だったと記憶していますが)にわざと体当たりして進路妨害したことがニュースになっていました。

わたしは「なぜあのような行動に出たのでしょうか、船が壊れて重油が漏れ出すほうが問題なのではないでしょうか」と質問してみたところ、「あれくらい強硬な手段を取らないと問題解決は前に進まないからね」との返答でした。

疑問と不安を抱いたわたしは、それ以来、お手伝いには行かなくなりました。

当時は、「あの団体のやり方はおかしい」と不満でしたが、その後環境問題について何も行動せずに諦めてしまった自分を、今は恥じています。

光は暗闇の中で輝いている。

暗闇は光に打ち勝たなかった。

神から遣わされた人がいた。その名はヨハネである。

この人は証しをするために来た。

光について証しをし、彼によってすべての人が信じるようになるためである。

彼は光ではなかった。

光について証しをするために来た。

すべての人を照らすまことの光はこの世に来た。

(ヨハネ1・5~9)

今に至るまで、その時代に必要な光(存在)が常に輝いてきました。

彼女もそのお一人だったと思います。

インタビュー動画『FAMOUS LAST WORD』がNetflixで配信されています。

「私たちは自然の一部であり、地球が暗い時でも希望が存在する」

「闇の時代に生きるわれわれには、希望がなければならない」

「闇の時代に希望の光をともすために、わたしはこの世に遣わされたと思っている」

彼女の言葉が胸を打ちまます。

このインタビューを観て思いました、彼女は現代のヨハネのようだわ、と。

わたしたちは、夜道を照らす月のように、他者を導くことができます。

迷っている友人、困っている隣人に寄り添うことができます。

イエス様と言う光で照らされたわたしたちは、その光を外に向けて生きるのです。

わたしを知りたもう者よ、御身を知らしめたまえ。

わたしが御身に知られているように、御身をわたしに知らしめたまえ。

わが魂の力よ。魂のうちにはいれ。

この魂を御身にふさわしきものとなし、御身がそれを汚れなく皴なく保ちうるようにせよ。

それこそはわが希望(のぞみ)。

そのためにこそわたしは語り、すこやかなよろこびをもってよろこぶとき、わたしはいつもその希望においてよろこぶ。

(アウグスティヌス「告白」第十巻 第一章)

わたしたち一人ひとりが、誰かにとっての希望、社会の中の小さな希望、家族の大きな光であり続けますように。

グドール博士について知るには、↓この記事がお薦めです。

https://www.vogue.co.jp/fashion/article/jane-goodall-the-book-of-hope

+++++++++++++++++

26日のミサの中で、4名の幼児洗礼式が行われました。

この子たちは、わたしたちの希望の象徴です。

本音の信仰

宮﨑神父様はよくお説教で、「行いの伴わない信仰」について喝を入れてくださいます。

『本音と建て前』を使い分けて隣人と関わっていないか、今一度よく考えてみなさい、と先日お話されました。

誰にでも「苦手な人」がいるかと思います。

以前、意見の食い違いがあり、わたしが一方的に嫌な気持ちになった人がいました。

それ以来、苦手な人だわと思っていた方と先日お会いする機会があったのですが、会ってすぐに「義足の調子が悪いですか?歩き方が前よりも悪くなっていませんか?」と声をかけてくださったのです。

あなたが馬鹿にされるとき、それは風となるのです。

あなたが怒るとき、それは波となるのです、

だから風が吹き、波が高まるとき、舟は危険に陥り、あなたの心は危険にさらされ、あなたの心は行ったり来たり激しく揺さぶられるのです。

馬鹿にされると、あなたは仕返しをしたいと思います。

しかし復讐は、難破という別の種類の災難をもたらします。

なぜでしょうか。

なぜなら、キリストはあなたの内で眠ったままだからです。

私は、あなたがキリストを忘れているということを言っているのです。

だから、キリストを目覚めさせなさい。キリストを思い出しなさい。

キリストをあなたの内に目覚めさせなさい。

キリストを心に留めなさい。

この方は一体どなたですか。風や波さえも彼に従うそのお方とは。

(アウグスティヌス『説教』より)

偶然、読んでいた本でこの箇所が目に留まりました。

(先週のyoutubeのビデオもそうですが、いつもこうして求めているものが与えられるのです!)

声をかけてくださったこともですし、わたしの足のことを以前から気にかけてくださっていたこと、その変化に気づいてくださったこと、とても嬉しかったのです。

建て前で信徒としてのお付き合いをしていくのは嫌でしたので、帰り際に話しかけて、いろいろとお話してみました。

いまさらながら(当然のことだったのですが)、わたしは馬鹿にされていたわけではないと分かり恥ずかしくなりました。

「言葉は、あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある」。

これは、わたしたちが宣べ伝えている信仰を生み出す言葉です。

口で、イエスは主であると宣言し、心で、神はイエスを死者の中から復活させたことを信じるなら、あなたは救われるからです。

人は心で信じることによって義とされ、口で宣言することによって救われるのです。

(ローマの信徒への手紙10・8~10)

キリスト者であると自負し、毎週主日のミサに与っていたとしても、言葉と生き方に信仰が現れていないことが往々にしてあるのではないでしょうか。

言葉や行動に信仰がついていかない場合もあります。

クリスチャンらしい振る舞いはできても、心がそこに伴わないのです。

ミサ中に「主の平和」と笑顔で周囲とあいさつを交わすとき、本音で本心からそうしていますか?

福音書朗読の際に額・口・胸で十字をきるとき、頭と言動で福音書を賛美することは本音ですか?

「わが愛する子らよ、わたしは主においてあなたがたに挨拶を送る。

わたしは主に祈り求める。

主があなたがたをすべての災いから守ってくださるように。

主が、ヨブのような忍耐と、ヨセフのような恵みと、モーセのような優しさと、ヌンの子ヨシュアのような戦いにおける勇気と、士師たちのような優れた知識と、ダビデ王とソロモン王のような敵を屈服させる力と、イスラエルの民のような地に実りをもたらす力を、あなたがたに与えてくださるように。

主が、手足の萎えた体をいやしてくださったように、あなたがたのすべての罪をゆるしてくださるように。

主が、ペトロにしたようにあなたがたを荒波から助け、パウロや使徒たちにしたようにあなたがたを苦難から救い出してくださるように。

主があなたがたを、主のまことの子として、すべての災いから守ってくださるように。

そして、そのみ名によって、魂と体の益となるために、あなたがたが心から求めるものを与えてくださるように。アーメン」

ガザのバルサヌフィオス(パレスチナのバルサヌフィオスとも表記される)は6世紀に生きた隠者で、ガザの修道院の院長でした。

識別の知恵に優れていたので、修道士や聖職者、信徒が教えを乞うために訪れました。

上記の祈りは、ある一人の修道士が自分と仲間のために祈ってくれるように、バルサヌフィオスに願った際の答えです。

人のためにこのような気持ちで祈ることができるか、立ち止まって考えさせられる祈りのことばです。