女性の生き方

早くも夏真っ盛りです。

夏の暑さは嫌いではありません。空が本当に綺麗ですから!

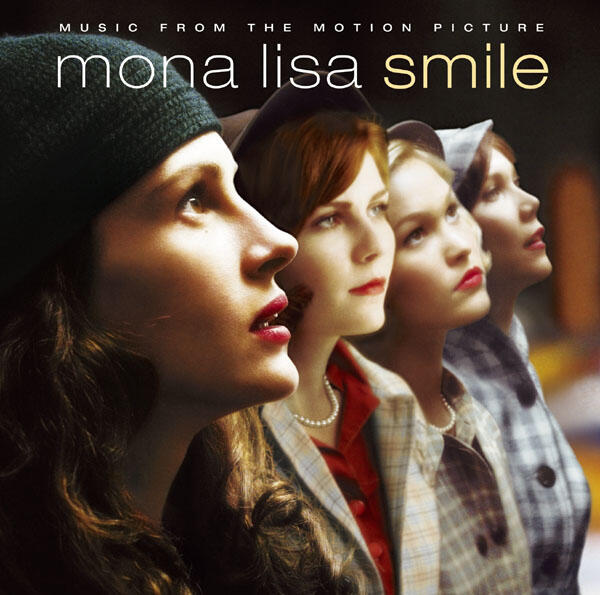

映画鑑賞も趣味のひとつで、これまでの人生でトップ3の映画のうちのひとつが「モナリザ・スマイル」(2003)です。

1953年、アメリカでもっとも保守的と言われる名門女子大で、ジュリア・ロバーツ演じる新任の教師は彼女たちに自立心を育てる教育をしようと奮闘します。

ですが、もともとエリートとの結婚が幸せだと信じて疑わない生徒たちは、その方針に反発します。

『Mrs.Degree』(ミセス学位)という言葉を聞いたことはありますか?

Mrs. Degreeとは、1950年代前後のアメリカ社会で、勉強やキャリアのためではなく結婚相手を探すために大学へ進学したとされる女性たちを揶揄する言葉です。

これは死語ではなく、超保守の男性にとっては、いまだに存在している概念なのです。

イエス様の時代、女性は数に数えられることもないほどの扱いでした。

それにも関わらず、マリア様は知的な女性として認識されていると思いませんか?

受胎告知の絵画では、ルネサンス期には聖書を手にする(読んでいる)マリア様の姿が好んで描かれました。

ロベール・カンパン《メロード祭壇画》

この絵の解説で、こう書いてあるものを見つけました。

「マリアが読むのを止めたテーブルの上の本が旧約の世界を象徴し、現在読んでいる本が新約の世界を表す」

「救世主イエス・キリストの誕生を告げる受胎告知の場面において、マリアはそれまで読んでいた旧約聖書から新約聖書に目を移し、旧約聖書の教えを表す机上の蝋燭はたった今役割を終え、今度は新たに恩寵の教えを表す蝋燭に火が灯されることを暗示している」

4世紀のミラノの司教アンブロジウスは、「マリアは身体だけではなく精神においても純潔である。心は謙虚であり、話すときには厳粛で、慎重さを備え、言葉を慎み、最も熱心に読書に励んだ」とお説教で語ったとされています。

マリア様が聖書を手にする絵画が描かれるようになった背景には、12世紀ルネサンスとマリア崇拝の発展、女性の宗教生活の拡大、書き言葉がラテン語から自国語へと移り変わっていく動きと並行した識字率の向上など、が原因として挙げられるそうです。

民衆のマリア信仰の高まりが、マリア様を人々の信仰生活の模範とみなす伝統と連動し、それによってマリア様が知性においても優れていたことが強調されるようになった、ということです。

こうした絵画を目にしたことがあったから「マリア様は知的な女性だった」と思っているのでしょうか。

そうではない、気がしています。

福音書には、マリア様の暮らしや立ち居振る舞い、発言などはほとんど記されていません。

それでも、カトリックにおけるマリア信仰(崇拝ではなく、崇敬)には、確固たるものがあります。

羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを、人々に知らせた。

羊飼いたちが語ったことを聞いた人々はみな不思議に思った。

しかし、マリアはこれらのことをことごとく心に留め、思い巡らしていた。

(ルカ2・17~19)

わたしはこの箇所が大好きです。

マリア様が知的で素敵な女性だったのだろう、とわたしが意識しているのはこの箇所からです。

フランシスコ会訳聖書のルカによる福音書の解説には、このように書かれています。

本福音書では女性が大きな比重を占めている。

冒頭の1~2章ではマリアとエリザベトに中心的な役割が与えられているが、同じ姿勢が福音書全体に一貫している。

こうした女性への視点は、ルカの強調する普遍的な救いが民族的な相違のみならず、男女の性差をも克服するものであることを示している。

女性の生き方など関心の対象ではなかったであろう旧約の時代でも、聖書に登場する女性はみな個性的で知的だと思いませんか?

7/6は母の命日でした。

母は、わたしたち3姉妹の教育にとても熱心でした。

娘たちがそれぞれの能力を生かして活躍することを願って、いつも後押ししてくれました。

美人で、誰からも好かれ、与えられた役割に誠実に向き合い、病弱でしたが常に明るい人でした。

わたしにとって、亡き母はいまの人生の指針でもあります。

我が家のマリア様、だったと感じています。

++++++++++++++++

「モナリザ・スマイル」で生徒役を演じる若手俳優たちは、全員が今ではトップ俳優です。

とても素晴らしい映画なので、おススメです!

:参考:

https://catholic-nishichiba.com/priest-preaching/1397/

https://www.cbcj.catholic.jp/faq/maria/