2025年4月の記事一覧

橋をかけた教皇

2022年6月に作成された遺言に、教皇様は自らの遺体をローマ中心部のサンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂に埋葬するよう書き残しておられました。

(歴代教皇が埋葬されてきたサンピエトロ大聖堂ではなく)

天井に聖母マリアの有名なモザイク画がある教会で、教皇様が2013年の就任翌日に訪れていた聖堂です。

(それからも、頻繁にこの聖堂で祈りを捧げておられたようです。

宮﨑神父様がローマを巡礼で訪れた際にも、他の巡礼者はほとんどいない中、教皇様が祈られていたところに遭遇されたことがあったそうです。)

お墓は簡素で特別な装飾をせず、自身の名のラテン語名であるFranciscusとだけ刻んで欲しいとの遺言でした。

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/04/22/31968/ ←遺言

「私は神を信じていますが、カトリックの神ではありません。

なぜなら、カトリックの神などいないからです。

おられるのは神だけで、私が信じるのはイエス・キリスト、つまり、人間の姿を借りて、この世に現れた神です」

(教皇フランシスコ、2013年10月1日、イタリア紙『ラ・レプッブリカ』の取材)

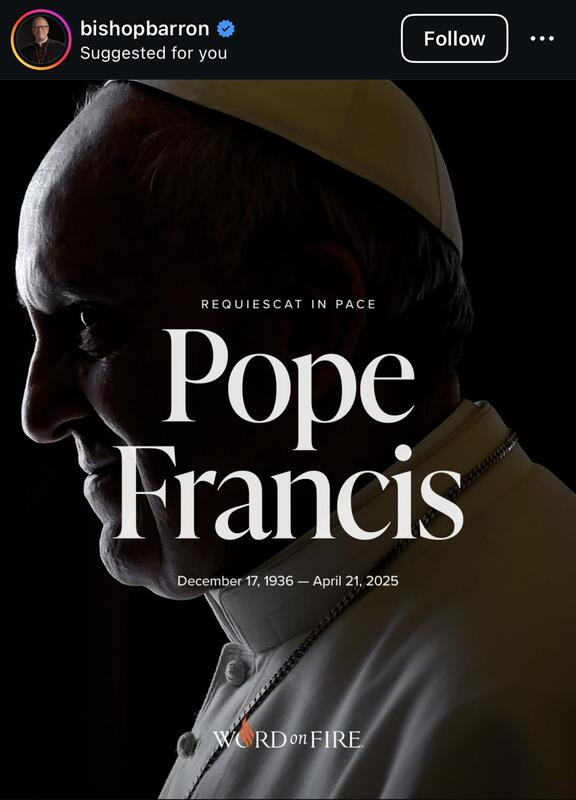

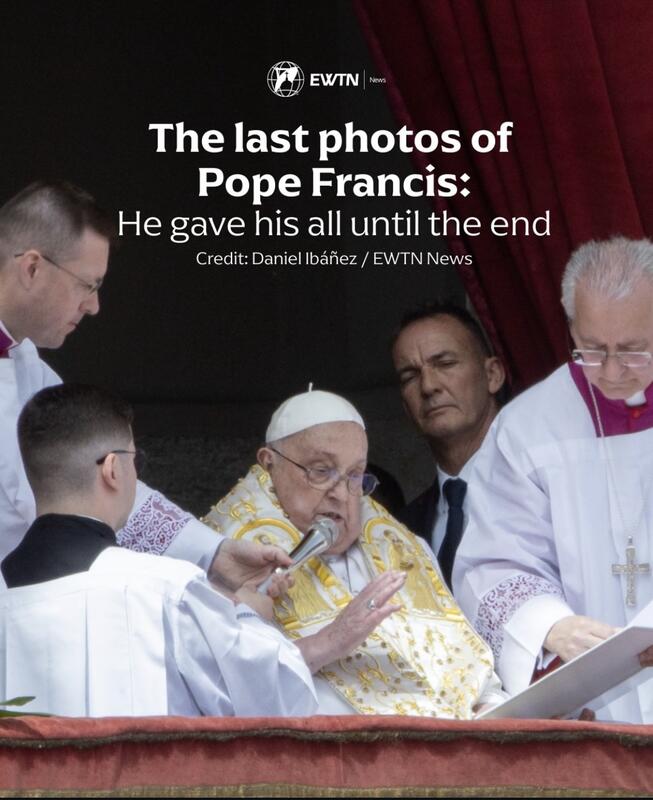

帰天される前の日、御復活祭のミサでの様子です。

かすれた声を絞り出すようにして、世界中に向けてメッセージをくださった様子が忘れられません。

He gave his all until the end.

教皇様は最期まで、本当に全てをわたしたちに差し出してくださいました。

教皇様は本(『橋をつくるために』)の中で、こうおっしゃっています。

父なる神は御子を遣わされましたが、その御子は橋なのです。

イエス・キリスト自体が神から人に架けられた橋であり、キリスト者も他者へと橋を架けていく存在なのです。

Summus Pontifex

ラテン語で教皇を意味するこの言葉は、pons(橋)+facio(作る)が語源です。

哲学者の山本芳久さんによると、教皇様が宗教改革500周年の際にルター派のイベントに参加して共同宣言を出したり、ユダヤ教・イスラム教の指導者と積極的に対話を度々行ったのは、単なる「宗教間対話」ということだけではなく、橋を架けていくことがキリスト教の本質に属しているという理解があったからだ、ということでした。

カトリックが説く「一致」は、同一化ではなく、さまざまなものがそれぞれでありながら「共鳴」する状態を意味する。

「共鳴」はときに厚い「壁」の向こうにも響く。

「壁」と「橋」はフランシスコの信念を理解する上で、鍵となる言葉だといってよい。

「壁」をなくし、「橋をかける」こと、それがキリスト者の考える「一致」にほかならない。

(若松英輔 著「いのちの巡礼者 教皇フランシスコの祈り」より)

27日のミサでは、宮﨑神父様が2019年の長崎でのミサの思い出をお話しされました。

「朝からの大雨と寒さで、皆震えながらミサが始まるのを待っていたのを覚えているでしょう。

ところが、いざ教皇様が登場される時間になると、雨は止み、青空が広がり、汗ばむほどの陽気になったのでした。」

天国での永遠の安息をお祈りします。

ありがとうございました。

御復活のちから

主の御復活、おめでとうございます。

世界中で、西方も東方も、すべてのキリスト教の教会で同じ日に御復活が祝われた今年は、特に考えるとことろがありました。

最も古いマルコ福音書の注解書には、次のように書かれている箇所があります。

「イエスは、自ら罪を負うことでわたしたちの罪を取り除いたように、自らの顔を覆うことでわたしたちの心の覆いを取り除き、唾を吐きかけられることでわたしたちの魂の表を洗い清め、自ら頭を殴打されることで人類すなわちアダムの頭を癒し、自ら平手で打たれることで、彼はわたしたちの手と唇を通して最高の賞賛という喝采を受けました。

自らの十字架によってわたしたちの苦悩を取り除き、自ら死ぬことによってわたしたちの死を滅ぼしました。

彼が受けた侮辱は、私たちの恥辱を取り除きます。

彼が縛られることで、わたしたちは自由の身となりました。

彼が頭にいばらの冠をかぶることで、わたしたちは神の国の栄光を手に入れました。

彼が受けた傷によって、わたしたちは癒されました。

彼が葬られたことで、わたしたちは復活します。

彼が陰府に下ったことで、わたしたちは天に昇るのです。」

死者の中から復活し、今現在もわたしたちのそばで生きておられるイエス様。

イエス様の受難を黙想することは、その苦しみのすべての瞬間に思いを馳せ、ご自身を与えてくださったことが今の現実のわたしたちの人生を変えてくれる力となっていることを認識するために有効です。

聖週間の始まりに、とても心が苦しくなる出来事が二つありました。

知り合いの音楽家が、交通事故で楽器の演奏はもうできないほどのケガを負ってしまいました。

同じ歳で、とても活躍している方でした。

友人の子どもが難病を患っていることを知らされました。

治療法が見つからず、検査しては新しいお薬を試す、の繰り返しの日々で、友人は精神的に参ってしまっています。

2人の気持ちを考えると心が苦しく、胸が張り裂けそうです。

もしキリスト教の信仰を持たない方であっても、神様は背中に手を当てて、「大丈夫だよ」と言ってくださる気がしています。

聖年の御復活には、いつも以上に力強いわたしたちへの励ましが与えられると信じたいのです。

この季節に、このタイミングで二人の苦難を知り、わたしが今できることはないか考えて過ごしています。

音楽家として再起できないこと、病気とともに生きていくこと、に対してはわたしは何もできません。

ですが、友人として、寄り添う以上のことはできるはずだ、と思っています。

「寄り添っているよ。」

「いつも祈ってるよ。」

「神様に委ねれば大丈夫よ。」

そういう励ましは、一方的なものに過ぎないと思うのです。

実際にできることは何かを考えて行動することも、やはり時には必要です。

さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスがお示しになった山に行った。

そして、イエスを見て伏し拝んだ。しかし、疑う者もいた。

イエスは弟子たちに近づき、次のように仰せになった、「わたしは天においても地においても、すべての権能が与えられている。それ故、あなた方は行って、すべての国の人々を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名に入れる洗礼を授け、わたしがあなた方に命じたことを、すべて守るように教えさなさい。

わたしは代の終わりまで、いつもあなた方とともにいる」。

(マタイ28・16〜20)

降りかかる災難や苦難の中にある人は、神の存在もお恵みも癒しも、信じられずに疑うことがあるでしょう。

その時こそ、そこに寄り添うわたしたちが、諦めずにイエス様の教えを実践する時なのではないでしょうか。

「友のために自分の命を捨てる」

自分自身、心も時間も割いて、友のために生きる時間を作ることを決意した聖週間でした。

これは、わたし自身に与えられた神様の御復活の大きなちから、だと痛感しています。

++++++++++++

復活徹夜祭には3名が、復活の主日には6名の子どもが受洗し、久留米教会の一員として新しく生まれ変わりました。

”しるし”としての教会

いよいよ、聖年の年の聖週間が始まります。

滑り込みで告解、赦しの秘蹟に与ることができ、心が晴れやかになった日曜日でした。

13日の受難の主日、300名を超す参列があった久留米教会のミサの様子です。

先日、福岡教区の各教会の広報担当者の集まりがあり、参加しました。

福岡県、佐賀県、熊本県で構成される福岡教区ですので、遠方から出席された方も多く、各教会の広報の取り組みについて発表がありました。

その中で、ある方が「誰のために広報をするのか。誰のための広報誌、ホームページなのかをちゃんと考えて運営しなければならない」という趣旨のことをおっしゃいました。

私自身の発表の際には、「久留米教会の広報誌は、信徒のために作っています。ホームページは、久留米教会やカトリックの信仰に興味を持って検索してくださる方に情報を発信するために、と運営しています」と発言しました。

ところが、先週の記事を読んだ方から、「難しくてややこしいことを書かれるので、ついていけません、、、。」という感想をいただいたのです。

あなた方は世の光である。山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう。

(マタイ5・14~16)

イエス様は、誰にでも理解できるように、喩えを用いてその教えを人々に伝えました。

おそらく、モーセ5書や守るべき(と当時されていた)律法はすべて頭に入っていたでしょうが、そのような小難しいことは話されずに、暮らしに根付いた喩え話をされました。

「カトリックとはどんな教えなのだろう」

「久留米教会はどんなところだろう」

そう思ってネットで検索してくださる方が、わたしの書いた「ややこしい」文章を読んで、教会に行ってみようと思えるはずがありませんね、、、。

反省です。

イタリア語の“アジョルナメント(aggiornamento)”という言葉をご存じでしょうか。

ヨハネ23世教皇が使用された言葉で、「時のしるし」を見極めて教会の教え、あるいはあり方を「現代に適したものにすること」を意味しています。

教皇様によれば、世界は刻々とそして大きく変化しているのに、カトリック教会は旧態依然、閉塞状態にある。

だから、「キリスト教の教えのすべてが、現代に、人から新たな熱意と明るいおだやかな心をもって迎えられる」(第2ヴァチカン公会議開会演説)ために、教会の窓を大きく開いて、今の時代にもっと「適応」する必要がある、ということでした。

第2ヴァチカン公会議は、1962~1965年に開催された会議です。

それから60年経った現在、わたしたちの信仰は今の時代に適応し、教会が開かれているでしょうか。

少なくとも、広報の役割を任せていただいているからには、久留米教会の”しるし”=開かれた信仰の場であることが伝わるようにもっと研鑽をつまなければ!

先週ご紹介した本の中で、ズンデル神父様はこのようにおっしゃっています。

人間社会の中での主の現存の継続、そのしるし、それを伝えるもの、これが教会である

キリスト教というものが、教会という形で私たちのあいだに住まわれる主の真の現存だからである

大切なのは私の救いではなく、私たちの手の中に託された神のいのちなのである。

キリスト者の召命は神の顔となること。

教会とは私たちであって、自分が生きた福音となる責任を感じながら、一人ひとりが他の人々にとって神の顔となるように努めるなら、今日の世界には喜びがあるであろう。

わたしたち一人ひとりが教会のしるしとなる、それがキリスト者の目指す生き方だということなのだと思います。

四旬節に思う

今年は朝晩の肌寒さがまだ続いていることが幸いし、桜を愛でる期間が長いので、我が家から見える耳納連山の中腹のいたるところにピンク色に染まった箇所が楽しめます。

イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化していた昨年、アメリカ各地の大学キャンパスでは、学生らが敷地を占拠し、ガザでの戦争に抗議する動きが盛んに行われていました。

そしてその後、大統領が変わり、激しい抗議行動が起きた名門大学を標的に、連邦資金を剥奪する大統領令が出されました。

さらに移民局に対し、グリーンカード(永住権)所持者を含め、デモに参加した外国人学生を国外退去させるよう指示しています。

政府の助成金の停止を言い渡されているのは、名門のプリンストン大学、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、ハーバード大学

https://japanese.joins.com/JArticle/332014

これまで守られてきた権利がいとも簡単に壊されています。

国益最優先という標榜の下、無駄を無くすために数万人単位で連邦職員が解雇されています。

世界では、民間企業のアメリカへの投資を中止する動きも始まり、報復の応酬が活発化しそうです。

変わらないと思っていたことが、こうも簡単に、大きく右に舵を切る様子をニュースで見聞きするたびに、イエス様の時代にインターネットが存在していたらどうなっていただろう、と想像します。

さて、過越の祭りと除酵祭が、二日後に迫っていた。

祭司長や律法学者たちは、策略を用いて何とかイエスを捕らえ、殺そうと謀った。

しかし、彼らは、「祭りの間はいけない。民衆が暴動を起こすかもしれない」とも言っていた。

(マルコ13・1〜2)

当時、過越祭の間の町の人口は通常の3倍ほどになったようです。

ユダヤ人たちの民族意識が最高潮に達するこの時を、あえて意図的にイエス様はご自分の使命の頂点の時として選ばれました。

(カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリーより抜粋)

情報があまりにも早く伝わるために起こること(例えば、韓国の大統領の罷免の裁判の際のデモ)を見ていて、イエス様のことを考えていました。

もし、あの時代に、イエス様が人々に語られた数々の言葉があっという間に世界に伝播していたら、いま私たちが信じているキリスト教はすぐにその流行が途絶えたのではないか、と思うのです。

使徒たちの命がけの宣教、初代教父たちの命を削るほどの奮闘。

2000年以上の歳月をかけて熟成され、イエス様の語られたことの本質を研究してきた学者だけでなく、信徒一人ひとりが教えを生活の中で昇華させてきたのが、現代のキリスト教です。

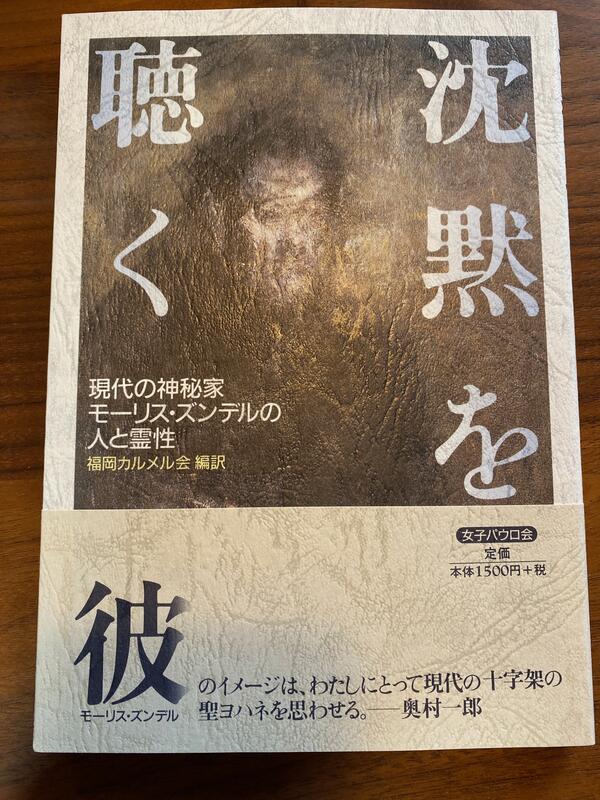

先日のサンパウロの出張販売で見つけた、この本を今読んでいます。

出だしから、目が覚める思いでした。

ズンデル神父は、50年ほど前に亡くなられたスイス人司祭です。

1930年代にはあまりに独創的すぎたその神学的思想、司牧の仕方などで、教会側からはほとんど無視され、同僚司祭たちからもつねに疑いの目で見られていたそうです。

何冊かの本を出されたのですが、この本は、彼の思想を一冊にまとめたものです。

少し、抜粋してご紹介します。

(紫の文字が本からの抜粋です)

「確かに、神のうちにはイエスの死の原因となった現実が永遠に存在しているはずです。

そしてある意味で、死ぬのは神であり、苦しむのは神であると言えるのです。

主のご受難にふさわしい次元を与えるためには、苦しむのは神であり、死ぬのは神であると言わねばならないのです」

公教要理にはこうあります。

「キリストは、その人性において、苦しみ、そして死んだ。

神性においては、苦しむことも、死ぬことも全くできなかった」

この箇所に照らしても、ズンデル神父の思想が当時は異端のように感じられていた、と本に書いてあります。

本のなかで解説を書かれている方は、こうおっしゃっています。

存在論的に言って、神は死ぬことはできない、それは確かです。

しかし、その死ねない神が死んだ、のがキリストの受難のことです。

愛の神秘です。

もし、人間キリストが死んだ、というだけのことなら、神秘でもなんでもありません。

ソクラテスも釈迦も、孔子も、すべて偉大な人が皆死にました。

その人たちの偉大さは「生き方」にありました。死んだことではありません。

もっと長く生きて、豊かな教えを説いてくれたほうがよかったと言えます。

これに対し、キリストの場合は違います。

そこでは、死そのものが生の無限の重味をあらわす神の愛の神秘となります。

ズンデルは、このことを明確に言ったまでです。

「死ぬのは神」という、この単語だけ見ると混乱するような思想に、目が覚める思いがしたのです。

キリスト教の教えの本質は、2000年前から変わらないはずです。

「神はあのときに死んだ」ということ。

わたしたちは、「復活された神」にいまこの瞬間も守られているということ。

イエス様の神としての死が意味することについて、四旬節のこの時こそとくに黙想したいと思います。