危うい確信

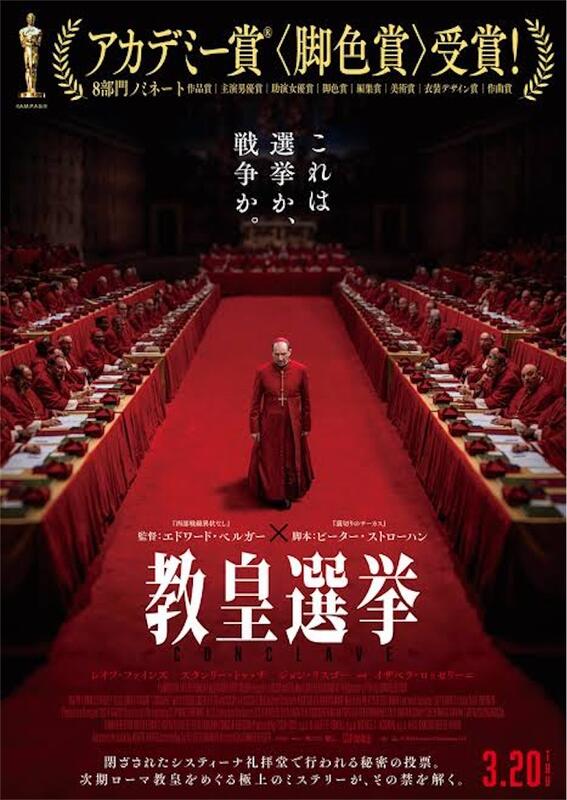

Amazonプライムで配信が始まった映画「教皇選挙」を観ました。

この春に行われた実際のコンクラーベと相まって大ヒットしていましたので、ストーリーも結末も知っていたのですが、原作がゴシップ風のミステリー小説なので、実際のコンクラーベも枢機卿方もこうではないはず、、、というのがわたしの感想です。

菊池枢機卿が「現実とは違う」とブログに書いておられたのを思い出しました。

「ストーリーはちょっと荒唐無稽だなと思いますし、明らかに現実的ではないフィクションです」

https://bishopkikuchi.cocolog-nifty.com/diary/2025/05/post-7690d8.html

セットとして造られたバチカンの建物の迫力は圧巻でした。

それと、主演のレイフ・ファインズが演じる首席枢機卿が素晴らしく、演技だけでなく、役柄に秘められた落ち着きと責任感には救われました。

とても心に迫ったセリフがあります。

わたしは長年、教会にお支えしてきて、何より恐れるようになった罪が一つあります。

それは「確信」です。

「確信」は一致を拒む敵であり、寛容の大敵でもあります。

キリストさえ、最期には確信を持てず、十字架の上で叫びました。

信仰は生き物です。

疑念と手を取り合い、歩むものです。

もし「確信」だけで疑念を抱かねば、不可解なことは消え、信仰は必要なくなります。

あまりにも的を突いていて、忘れたくない、と書き留めました。

聖書の中で大好きな箇所(ヘブライ11・1)を思い返してみます。

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

信仰とは、望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。

(聖書協会共同訳)

いつも思うのですが、この3種類の訳は微妙にニュアンスが違っています。

映画のセリフに1番ピッタリ当てはまりそうなのは、聖書協会共同訳のような気がします。

自分の信仰の弱さに落ち込み、告解したことを繰り返し、自分の望み(この世を旅する間は神様にいつも導かれてよりよく生きる)が叶えられると信じて祈り続ける。

望みは叶うとわかっていても、確信が持てずに祈り続ける。

これが、信仰なのではないでしょうか。

宗教学者の故・藤田富雄さんは、「信仰」の解説を次のように書いておられます。

信仰とは、自分にとって究極的な価値や意味をもっている対象と全人格的な関係を持ち、その対象に無条件に依存し献身する心的態度を言う。

経験できぬ不確実なものを主観的に確実であると思い込むことではない。

宗教的体験や儀礼を繰り返すことによって、しだいに人格の内部に一定の心的態度が信仰として形成される。

いわゆる無神論者とか、無宗教者と言われる人の中には、どのような宗教であれ、神を信じる人のことを「思い込み」だと決めつけている節があります。

無神論とは、神の存在を否定する立場で、つまりは神を意識しているのかも。

無宗教とは、神という問題に無関心な立場で、それでも儀式(葬儀、初詣など)はおざなりにしない人が多い。

映画「教皇選挙」では、数名の教皇候補と目される枢機卿たちの駆け引きが描かれています。

そこには、神様の存在も信仰も、別の次元に追いやられているかのようです。

まるで、信仰を持たない者がトップの座に就くことを最終目的としているような、水面下での権力闘争。

そして、そう描いた小説がヒットし、映画が世界的に評価されたということが何を意味しているのか。

つまり、その姿(高貴な聖職者でもやはり人間的野心に冒される)が多くの人の興味を掻き立てられる題材なのです。

興味深かったのは、主役の首席枢機卿が信仰の迷いを露わにしていたことでした。

冒頭に紹介したセリフにあるように、自分の信仰心に疑念を抱き続けている彼は、絶対に自分は教皇にはふさわしくないと言い続けますが、それでも、次々と候補者たちが脱落し、最後には自分に投票するのでした。

人間のもろさ、信仰の危うさという面を描いている点では、(偉そうな言い方ですが)この映画を評価することはできます。

+++++++++

↓ とても客観的な映画評論ですので、ご参考になさってください。

https://hollywoodreporter.jp/movies/108792/