新しい時代

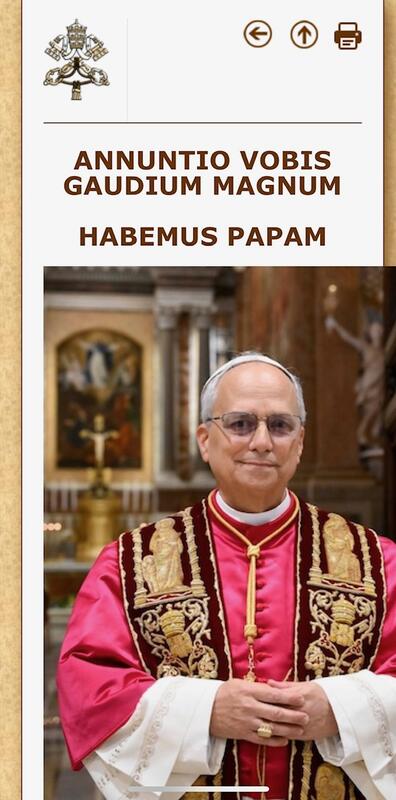

HABEMUS PAPAM(我らは教皇を得たり)

このラテン語は、新しい教皇が決まった時に枢機卿が宣言として唱える言葉だそうです。

ダマスコにアナニアという弟子がいた。

幻の中で主が、「アナニア」と呼びかけると、アナニアは、「主よ、ここにおります」と言った。

すると、主は言われた。「立って、『直線通り』と呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈っている。

アナニアという人が入って来て自分の上に手を置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、幻で見たのだ。」

しかし、アナニアは答えた。「主よ、わたしは、その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。

ここでも、御名を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。」

すると、主は言われた。「行け。あの者は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。

わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、わたしは彼に示そう」。

(使徒9・10~16)

わたしが受洗した時はヨハネ・パウロ2世でしたので、コンクラーベの様子を観たのは3度目でした。

これほどまでに今回の新教皇選出への関心が高かったのは、故フランシスコ教皇の世界平和の訴え、環境意識の向上につながる働きかけなどが、テレビやネットで広く、信徒以外にも響き、伝わったからではないでしょうか。

「聖霊の導き、教皇選出は自分たちの利害を越え、現代世界のなかでカトリック教会を誰に託すべきか真摯な祈りの中で決めるプロセスがコンクラーベです」と、イグナチオ教会の主任司祭の髙祖敏明神父さまがおっしゃっていました。

2011年のイタリア映画「ローマ法王の休日」では、コンクラーベの様子が少しコミカルな要素を入れて描かれています。

コンクラーベのシーンでは、枢機卿たちが「わたしを選ばないでください」と心の中で神に祈ります。

新しい教皇に選ばれた枢機卿が、就任あいさつに姿を見せないまま重圧から街へ逃げ出すものの、街の人々との交流を通して信仰心や教皇の存在意義を見つめ直していくという映画です。

ローマカトリック教会の教皇は、現代の世界政治の中で特殊な存在感をもつ、と感じる場面が多くあります。

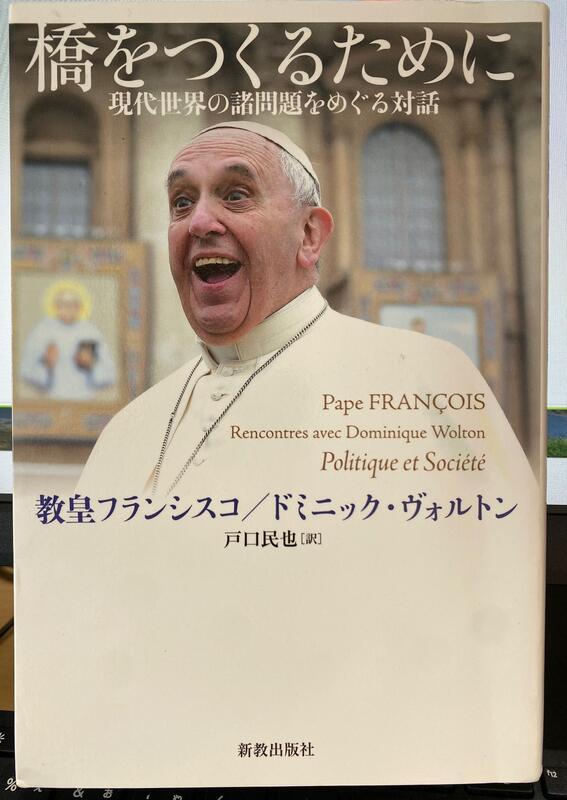

社会学者のドミニック・ヴォルトンとの対話をまとめた本「橋をつくるためにー現代世界の諸問題をめぐる対話」のなかで、ヴォルトンは故フランシスコ教皇のことを「ラテンアメリカとヨーロッパの間に立つ、グローバル時代の最初の教皇」と言っています。

「彼の役割は、世界の政治指導者たちの役割とはまったく違うのだが、常に問題と対峙している」

「教皇がその肩に担っている責任の重圧を思うと、わたしはときとしてめまいを感じるほどだ」

とも表現しています。

本の中(対談)でヴォルトンが、「皆が言っています、カトリック教会は政治に介入している、と。あなたも、前任者たちも、なんにでもです。」と問いかけると、フランシスコ教皇がこうおっしゃっています。

「事前にさんざん反対されたところへも行きました。

たとえ安全上の問題があろうと、教会が何をすることができるかを言うためにです。

人々が平和に暮らせるようになるために、何をすることができるか?

わたしはいつも、学ぶために巡礼者として、平和の巡礼者として、そこに行くのだと言っています」

「福音宣教するということは、信者を獲得することではありません。

教会は、信徒獲得によってではなく、人を引き付ける力によって発展するのです。

政治が発展するのは人を引き付ける力によって、友情によってです・・・橋です、橋、橋なのです」

「フランシスコ前教皇のリベラルな路線を引き継いで、世界の人々を一つにするために『橋』を懸けてほしい」

そうインタビューに答えていた方がいました。

「フランシスコ教皇は教会改革を推進して保守派の反発を買い、同時に進歩派からは改革が十分に行われなかったという批判を受けていたため、プレボスト枢機卿はこのように分裂した教会で掛け橋役をする人物になる」、とイギリスのBBC放送が分析していました。

アメリカ大統領にトランプ氏が初めて選出され、オバマ前大統領の政策をことごとく廃止すると発言した時に、当時の久留米教会の主任司祭だった森山神父様(現・大分教区司教)がおっしゃいました。

「政治家は、政権が変わると簡単に政策の方向性を変えますが、カトリック教会の教皇は連綿とその意思を引き継いでいきます」

「私はあなたのための一司教であり、あなたと共にいる一人のキリスト教徒です。

対話と出会いの橋を架け、平和を実現できるよう助けてください」。

8日の選出後、初演説でのおことばです。

レオ14世、新しいパパ様のために祈ります。