行事風景

心の断食

18日の灰の水曜日から、今年も四旬節が始まりました。

定期的にファスティング(プチ断食)をしている友人がいます。

ダイエットのためではなく、身体と心をリセットして整えるために効果的なのだそうです。

ネットで「断食」と検索すると、精神的な効果があると書いてあります。

*心をクリアにし、雑念を取り除く

*集中力を向上させ、思考を研ぎ澄ます

*自己肯定感の向上

*ストレスの軽減とメンタルヘルスの向上

*日ごろの食事への感謝

最近ではデジタルデトックス(情報断食)といって、スマホ・パソコン・テレビを一定期間手放すやり方もよく耳にします。

次のことは、お前たちが永久に守るべき掟である。

すなわち、第七の月の十日には、お前たちは、自らを苦しめ、いかなる仕事もしてはならない。

この日には、お前たちを清めるための贖いが行われるからである。

主の前で、お前たちはすべての罪から清められる。

この日はお前たちにとって完全な安息の日である。

お前たち自らを苦しめなければならない。

これは、永久に守るべき掟である。

(レビ記16・29~31)

祭司たちよ、粗布をまとって嘆け、祭壇に仕える者たちよ、泣き叫べ。

断食を布告し、聖なる集会を召集せよ。

(ヨエル書1・13,14)

断食し、嘆き悲しみながら、心をこめてわたしに立ち返れ。

お前たちの衣服ではなく、心を引き裂き、お前たちの神、主に立ち返れ。

(ヨエル書2・12~13)

この時代、贖罪の日には「断食を布告する」ことで、断食を聖なる儀式として行っていました。

飲食しないだけでなく、仕事を中断し、ぜいたく品を避け、身体に油を塗ることもしませんでした。

嘆き、泣き叫んで罪を悔い改め、心を引き裂くほど心をこめて、主への信頼を改めて確認するのです。

わたしには到底及ばない、神への絶対的な信仰、力強さを感じます。

「断食する時、偽善者のように暗い顔つきをしてはならない。

彼らは断食していることを人々に見せるために、浮かぬ顔をする。

あなた方によく言っておく。彼らはすでに報いをうけている。

断食する時には、頭に油を塗り、顔を洗いなさい。

それは、断食していることを、人々には知られず、隠れたところにおられるあなたの父に知っていただくためである。

そうすれば、隠れたことをご覧になるあなたの父が報いてくださる」。

(マタイ6・16~18)

現代のわたしたちは、何のために大斎・小斎を守るのでしょうか。

食事を普段よりも制限し、好きなコーヒーやワインを我慢して、自己満足に終わっていないでしょうか。

決まってるからやる、という「習慣」になっていませんか。

「食事を減らすことで慎み、心身を清めるもの」

「イエスの思いや貧しい人々の思いを少しでも共感するため」

このように教えられていますが、レビ記、ヨエル書の記述のような神への信頼が、今のわたしたちのベースにあるでしょうか。

レビ記はBC1400年頃に、ヨエル書はBC800年以降(諸説あり)に書かれたとされています。

マタイ福音書はAD80年ほどですので、わたしたちが現在行なっている食事の断食は、3500年くらいの歴史ある信仰のしきたりなのです。

今年の四旬節、教皇様の力強いメッセージは、「耳を傾ける、断食する」というものです。

「断食」の仕方のひとつとして、このようにおっしゃっています。

きわめて具体的でありながらあまり評価されていない一つのかたちの自制を行うように皆様を招きます。

すなわち、隣人を攻撃し、傷つけることばを控えることです。

ことばの武装を取り除くことから始めようではありませんか。

辛辣なことば、性急な判断、その場におらず弁解できない人の悪口をいうこと、中傷することをやめようではありませんか。

むしろ、ことばを慎み、優しさをはぐくむことを学ぶために努力しようではありませんか。

家庭の中で、友人の間で、職場で、〈ソーシャルメディア〉において、政治的な議論において、メディアにおいて、キリスト教共同体において。

そうすれば、多くの憎しみのことばは希望と平和のことばに代わることでしょう。

わたしはこれを、「心の断食」だと理解しました。

軽々しい会話ややり取りで、わたしたちは日常的に人を不用意な言葉で傷つけています。

今年の四旬節は、教皇様のおっしゃる「心の断食」を特に意識してみようと思います。

人を批評することをやめるのです。

https://www.cbcj.catholic.jp/2026/02/16/36674/

++++++++++++++++++++

22日のごミサでは、4/4の復活徹夜祭で洗礼を受ける6名の洗礼志願式が執り行われました。

とても嬉しい日曜日となりました。

平和の本質

ミラノオリンピックでの選手たちの躍動に、連日胸が踊ります。

開会式では、俳優で国連平和大使のシャリーズ・セロンさんがスピーチをされました。

「平和とは、単に争いがない状態を指すのではありません。

平和とは、人種、肌の色、信条、宗教、性別、階級、カースト、あるいはその他いかなる社会的な違いに関わらず、すべての人が繁栄できる環境を築くことです。

今日、このメッセージはこれまで以上に重要な意味を持っているように思えます。

ですから、これらの大会が単なるスポーツの祭典以上のものでありますように。

それが私たちに共通する人間性を思い起こさせ、互いへの敬意を確認し、そして世界中に響き渡る平和への力強い呼びかけとなりますように。」

ネルソン・マンデラの言葉を引用しつつ「平和の重要性」を強調し、戦争や争いのない世界をつくること=平和の本質を理解することが大切だと訴えました。

アメリカのテキサスからワシントンまでの3700キロの道のりを、徒歩で平和を訴えているベトナムの僧侶たちの「ウォーク・フォー・ピース(Walk for Peace)」という活動が話題になっています。

道中は、キリスト教の教会や大学のキャンパスなどで宿泊しながら、各地の人々に温かく見守られ、声援を受けているようです。

「これは抗議活動ではない。憎しみを捨て、自分自身の心の平和を探し続けよう」とおっしゃっていました。

平和の本質は、根本的には日常生活の中にこそ確率されるべきものでしょう。

先日、友人が「月刊誌・福音宣教に考えさせられる記事があった」と教えてくれました。

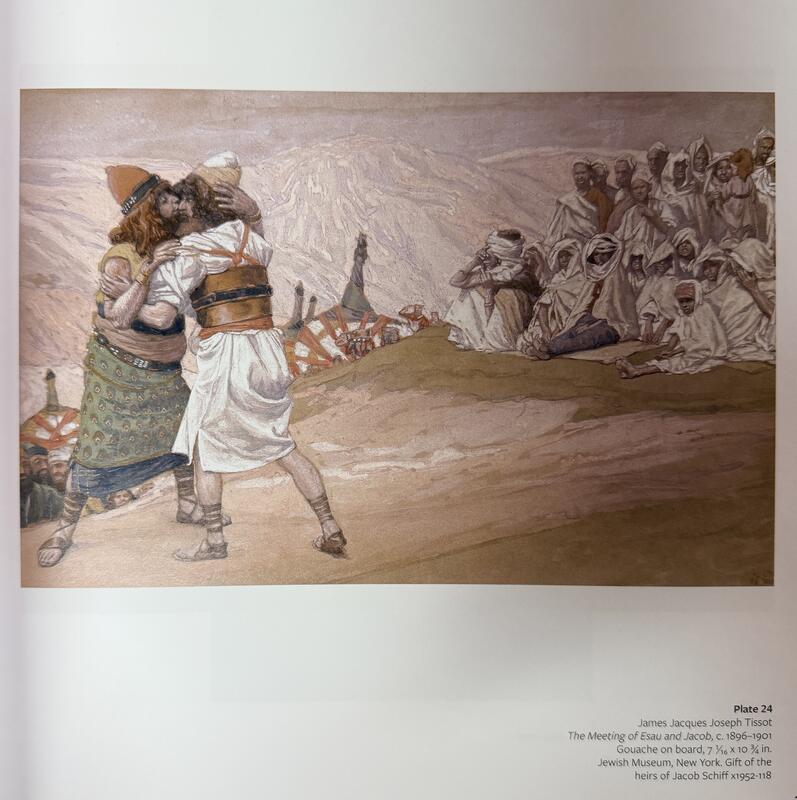

それは、旧約聖書の創世記33章にある、エサウとヤコブの兄弟の争いと和解のくだりに関するものです。

ヤコブが目を上げると、エサウが四百人の者を引き連れて来るのが見えた。(1)

ヤコブはそれから、先頭に進み出て、兄のもとに着くまでに七度地にひれ伏した。(3)

エサウは走って来てヤコブを迎え、抱き締め、首を抱えて口づけし、共に泣いた。(4)

ヤコブは言った。「いいえ。もし御好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。

兄上のお顔は、わたしには神の御顔のように見えます。このわたしを温かく迎えてくださったのですから。

どうか、持参しました贈り物をお納めください。

神がわたしに恵みをお与えになったので、わたしは何でも持っていますから。」

ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。(10~11)

この兄弟の争い、わたしがエサウならヤコブのことを一生赦すことはできないと思ってしまいます。

福音宣教の記事(聖書学者の魯 恩碩(ロ・ウンソク)氏)では、10節の「兄上のお顔は神の御顔のように見えます」という表現は、和解の始まりの瞬間に敵の顔の中に「神の似姿」が見えたのだ、と解説されています。

そして、その後の聖書には、エサウがヤコブに「一緒に行こう」と言いますがヤコブは断る、という驚きの展開が続きます。

和解した兄弟は、元の仲の良い双子の関係に戻ったのではなく、互いに別の道を歩むことで次のステップ=それぞれの平和を実現するのです。

教皇レオ14世は、アッシジの聖フランシスコ没後800年にあたって、次のように述べておられます。

平和が神のすべての善の総和であり、いと高きかたから降るたまものだということです。

人間の力だけで平和を築けると考えることは、なんという幻想でしょうか。

平和は日々、受け入れ、生きるべき、積極的なたまものです。

https://www.cbcj.catholic.jp/2026/01/20/36321/

平和の本質について、わかりやすく、簡潔に心に訴えかけられるお言葉です。

「日々受け入れて生きる賜物」

わたしたち一人ひとりが平和を生きなければならないのです。

++++++++++++++++++++

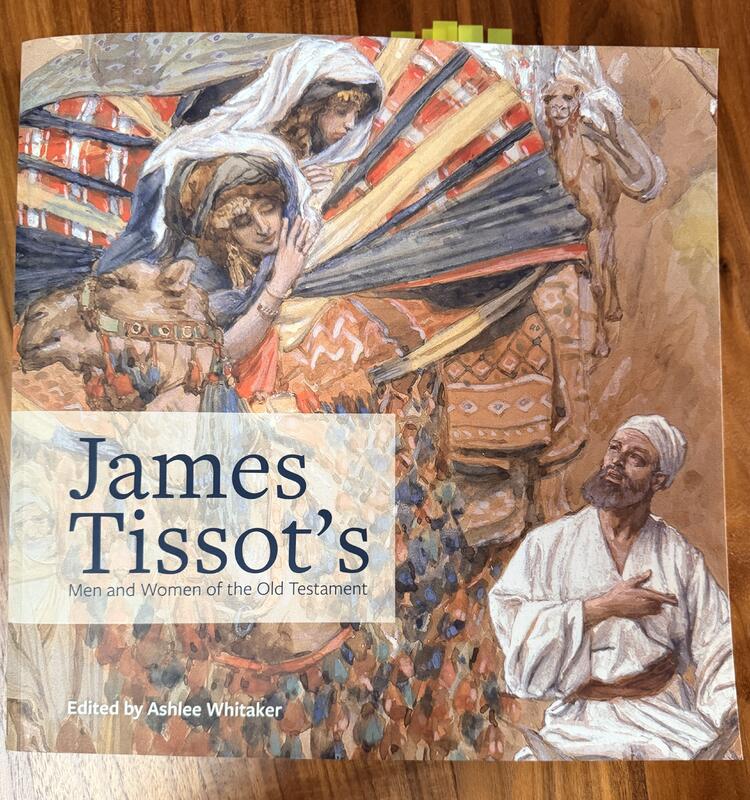

ニューヨークのJewish museumで買ったこの画集、旧約聖書の物語を絵にしたジェームス・ティソの一連の作品集です。

旧約を振り返るときに見返す、わたしの宝物です。

僧侶たちのWalk for Peaceについては↓こちら

https://www.jiji.com/jc/article?k=20260205048466a&g=afp

学びの休日

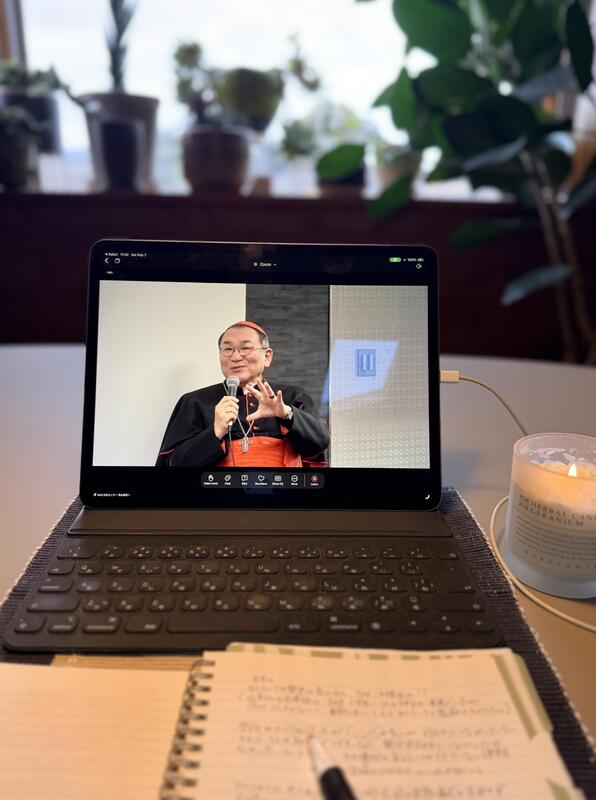

カトリック中央協議会のHPにNHK文化センター特別講座の案内が掲載されているのを見つけて、すぐに申し込みました。

「神はどこにいるのか 世界の痛みと平和への道」と題された、菊地功枢機卿と山本芳久さんの対談の講座にzoomで参加しました。

戦争や格差の拡大、分断に満ちた不条理な世界の中で「神」はどこにいるのでしょうか。

苦しみの中で問われる根源的問いに、新教皇レオ十四世選出の現場を知る菊地枢機卿と、哲学者の山本教授が向き合い対談します。

講座の紹介にこう書いてありました。

わたしたちは、イエス様のお話を直接聞いたわけではないのに、こうしてキリスト者として信仰を持っています。

ですがやはり、直接、しかも生配信で(zoomの普及はコロナ禍が現代にもたらした唯一の素晴らしい副産物ですね)お話を伺える機会は格別のものがあります。

年末のNHKテレビでの菊池枢機卿と若松英輔さんの対談もそうでしたが、本やニュースの記事(文字)ではなく、実際にお話になっている様子に接することができるのは、貴重な学びの体験です。

2時間の講演でしたので、さまざまなお話がありましたが、わたしが特に心に残っていることをご紹介します。

*信仰を持っているわたしたちには神が見えている(教会共同体の中に神がいるから)のに、世の中にそれを示すことができていない。

信仰がない人でも「なぜこのような災害や戦争で人が苦しむのか」と問いを持つでしょう。

ですが、菊池枢機卿は「なぜか、と理由を問うのではなく、苦しんでいる人に寄り添うことが大切なのだ」、とおっしゃいました。

「問いの答えは、『わからない』のだ。

何をするか、何ができるか、を考えるのではなく、人とどう関わるかが重要。」

*多様性の一致について最近の政治を見ていても難しい現代だが、キリスト教はそもそもずっとこのことを言い続け、実践してきた。

似たような考えの人とは簡単に繋がれるが、相入れない人、異質な人と関わりを作っていくことが重要なのだ、というお話もありました。

例えば、日本は司教が17人なので、問題に際して意見を一致させることができる(「時には難しいが」笑)けれど、アメリカには350人の司教がいて、トランプ政権の移民政策へ物申すにも、一致団結できずに困難を極めている、のだそう。

アメリカ人だがアメリカで働いた経験のない教皇も、近い将来アメリカに行ってこの問題と対峙されるだろう、と。

*ラテン語や文語体での祈りが身体化して染み付いている。現代語化は必要だったのか?との山本さんの問い

現代語化したのは、当時のバチカンの規則に則って世界中で翻訳が見直されたから。

今は、それぞれの国で良いと認めた言葉でOKとなった。

わたしも、今でも「天にまします」「めでたし聖寵みちみてるマリア」と唱えます。

菊池枢機卿は、アンジェラスの祈りはラテン語でしかいまだにできない、と。

頭と心ではなく、身体に染み付いた祈りの方が心の底から祈ることができますし、天に届く気がします。

講演の冒頭ではコンクラーベの舞台裏のお話があり、他にもキリスト教学校教育の問題、アフリカの土着宗教を認めた上でのカトリックの布教のお話など、本当に興味深いたくさんのテーマのお話がありました。

全体を通して、最も強く伝わってきたのは、「人とどう関わるか」について何度もお話しされたことでした。

考えの違う人との関わりが苦手なわたしは、とても考えさせられるポイントです。

枢機卿は「ベネディクト16世がよく言っていた通り、人と人との関わり・繋がりからしか希望は生まれない」とおっしゃいました。

人の話を聞く、という学びがとても好きなのです。

このようにお話を直接聞ける機会は東京での開催が多いので、zoomで参加できるのは本当に嬉しいことでした。

もっと学びたい欲が、今年も沸々と湧き上がっています。

友の存在

最近、友人たちと会う機会が多くありました。

割と頻繁に会って話す友人もいれば、年に数回、年に一度会えるかどうか、という友人もいます。

わたしにとって友人とは、何についてでもお互いの考えを語り合い、励まし合い、一緒に笑い、時には涙することができる相手のことです。

そして、長年友情を育んでいく中で、それぞれが様々な人生経験を積み、変化していることを感じます。

これまで感じていたお互いのイメージが変わってきたことも、感じる場面があります。

また弟子たちに仰せになった、「ともしびを持って来るのは、升の下や寝台の下に置くためであろうか。

燭台の上に置くためではないか。

まことに、隠されているもので露わにされないものはなく、また、秘密にされたもので、公にならないものはない。

聞く耳があれば、聞きなさい」。

また仰せになった、「注意して話を聞きなさい。

あなた方が量るその升で、あなた方にも量り与えられ、しかも、さらに増し加えられる。

持っている人はさらに与えられ、持たない人は、持っているものまでも取り上げられる」。

(マルコ4・21~25)

メアリー・ヒーリーの解説書には、こうあります。

*まだ機も熟していないうちに、イエスが誰であるのか公にされると、彼がメシアであることが誤解される危険があった。

*隠れた状態にある時がイエスの復活と共に終焉を迎えるという事実を暗示している。

*神の国は、教会の福音宣教に伴うさまざまな試練や挫折のうちにいまだに隠されているが、最終的には神が明らかにしようと望まれることはすべて、白日の下に晒される運命にある。

*イエスの教えにどれほど注意を払うのか、その度合い(升)に応じて、イエスの教えが益となる。

*心を開き、向学心を持ってイエスに応じる人は誰でも、もっとさらに物事を見抜く力を与えられることになる。

どうでしょうか。

マルコのこの部分は、違うように理解されがちではないでしょうか。

とくに、下線を引いた解説は、わたしは全く違った解釈で受け取っていました。

20代のころには、読んでも理解できなかった(特にヒーリーの解説書など)聖書の教えも、いまならスーッと心に響いてきます。

マルコの並行箇所、マタイにはこのようにあります。

「あなた方は世の光である。

山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう」。

(マタイ・14~16)

マタイの方は、もしかしたら文字通りの並行箇所と理解しなくてもよいのかも知れません。

難しい解説に頼らずとも、素直に書かれている通りに受け止めてよい気がします。

若い頃、この箇所を自分の指針にしていました。

「わたしは世の光として周囲を照らしたい」

今は、そんな偉そうなことは思っていません。。。

友人たちとの付き合いのように、人生経験を糧に前に進んでいると、聖書の教えも受け止め方が変わってくるようです。

ただ、昔からずっと変わらないことがあります。

それは、日曜日のミサで手に取る『聖書と典礼』にその時求めていた言葉や教えが必ず書いてある、ということです。

++++++++++

将棋界のレジェンド、加藤一二三さんが帰天されました。

ネットのニュースで加藤さんのエピソードが紹介されていました。

取材した方が、「天国に行かれても、大好きな将棋を指し続けたいですか」と質問したら、加藤さんは真顔で「天国に将棋はありません。向こうに行ったら、永遠に神の栄光をたたえるのです」とお答えになったとか。

天国で、わたしたちがよく知っているあの笑顔で祈りの日々を送っていらっしゃるお姿が目に浮かぶようです。

教会の花壇には小さな春が訪れています。

自らの行い

今年の抱負はうっすら決めていたのですが、詳細を詰め切れずにいました。

昨年末、自分の信仰に疑問を投げかけられた出来事があり、「信仰の姿勢を見直そう」と考え始めました。

.

それから、イエスは群衆と弟子たちにお話しになった。

律法学者たちやファリサイ派の人々は、モーセの座に着いている。

だから、彼らが言うことは、すべて行い、また守りなさい。

しかし、彼らの行いは、見倣ってはならない。

言うだけで、実行しないからである。

彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、自分ではそれを動かすために、指一本貸そうともしない。

そのすることは、すべて人に見せるためである。

聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。

宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また、広場で挨拶されたり、『先生』と呼ばれたりすることを好む。

(マタイ23・1~7)

当時存在したファリサイ派の学者たちは新約聖書中で、イエス様から詭弁的、形式主義的であるとして度々指摘されています。

*わたしの信仰はここに立派なことを書くだけで、実行できていないのかも

*ひとに褒めてもらおうとばかり、心の中では考えているのかも

昨年末、そう思わせられたのです。

律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。

(マタイ23・14)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

薄荷、いのんど、茴香の十分の一は献げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。

(マタイ23・23)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

白く塗った墓に似ているからだ。

外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。

(マタイ23・27)

悶々とした日々を送っていました。

そんな中、先日の友人のお父様の葬儀会場で、お声をかけてくださった方がいました。

失礼ながら、お顔に見覚えがなかったのですが、こうおっしゃったのです。

「久留米教会で、あなたに何度もよくしていただきました」

あなたがたはこの世に倣ってはなりません。

むしろ、心を新たにして自分を造り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。

(ローマ12・2)

わたしは覚えていなかったのですが、その方はわたしに何か「よくしてもらった」ことを嬉しく思ってくださっていたのでしょう。

宮﨑神父様が、ミサのお説教でこうおっしゃいました。

「 何が正しくて何が間違いかを考える時、神の御心に沿っているのか、イエス様の教えに相応しいかをよく考えてみるのです。

神のはからいによって行うことには、無意味で無駄なことはありません。」

このお言葉を聞いた時、わたしの今年の抱負が決まりました。

*自分が正しいと思うことではなく、神様がそのことを望まれているのかを、立ち止まって考えて行動すること。

パウロはキリスト者たちを撲滅しようとしていたファリサイ派でしたが、復活のイエス様に会って回心しました。

わたしは、いつの間にか間違った正義感を振りかざすファリサイ派の信徒になっていたかもしれません。

自分なりに正しいと思ったことを頑張ろう、と無理をしていたのかもしれません。

パウロのように、目からうろこが取れた思いです。

うろこを取り払ってくれたのは、葬儀会場で出会った方でした。

キリスト者である、というのはどういうことか、よく考えることができたこの悩みの日々に感謝です。

見送りのしきたり

大好きな大相撲が中日を迎えました。

国技である相撲には、さまざまなしきたりがあります。

番付によって、ある意味の格差が設けられています。

たとえば、土俵下で次の取り組みまで座って待っている力士は、それぞれの四股名が書かれたマイ座布団に座ります。

ですが、これは幕内力士にだけ許されたものであり、幕下以下は座布団は使えません。

また、土俵で取り組みを仕切る行司にも階級があり、幕下以下は素足、十両以上になると足袋を履いて、三役以上は草履を履くことが許されます。

今週、二人の友人のお父様が同じ日に亡くなられました。

「亡くなる」という言い方をしたのは、キリスト教の信者ではないからです。

「帰天」されたのよ、と友人を励ますために言うこともできたかもしれません。

「永眠」「逝去」「他界」といった表現が一般的です。

キリスト教では、神に与えられた命が神の御手に戻ることが死であると考え、「帰天」と表現しています。

人生の終わりが死ではなく、神のもとへ帰るという永遠の命の信仰があるからです。

仏式の葬儀では、お経が長い時間読まれます。

故人を偲び、遺族が心を整える時間をつくる役割があるそうです。

亡くなった方が迷わずに成仏できるように、故人の魂を安心させるためだけでなく、遺族や参列者の心を落ち着かせるために、低い調子で静かに読まれるのだ、ということです。

教会の葬儀では、聖書朗読と聖歌を歌い、ミサを捧げます。

あくまでも「帰天」を祝福する時間であり、悲しみを表現する(仏式の弔辞のような)ことは強調されません。

塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。

(コヘレト12・7)

わたしの言葉を聞いて、父が死者を復活させて、命をお与えになるように、子もまた自分が望む者に、命を与えるからである。

父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられた。

すべての人が、父を敬うように、子をも敬うようになるためである。

子を敬わない者は、子をお遣わしになった父をも敬わない。

よくよくあなた方に言っておく。

わたしの言葉を聞いて、わたしをお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を持っており、裁かれることなく、すでに死から命に移っている。

よくよくあなた方に言っておく。

死者が神の子の声を聞く時が来る。

いや、今がその時である。

その声を聞いた者は生きる。

父はご自分のうちに命をもっておられるように、子にも自分の内に命をもつようになさったからである。

(ヨハネ5・21~26)

友人の自宅に、葬儀前にお線香をあげに伺いました。

我が家と同じく彼女も3姉妹で、わたしも含めた4人でお父様の御遺体の前で賑やかに思い出話しで盛り上がりました。

葬儀会社の方が御棺のお顔の部分の蓋を閉じようとしたとき、3人揃って「開けておいてください。」「わたしのときも閉めないでね!」と姉妹で言い合ったりもして。

賑やかなお見送りに、「父がそのへんにまだいて、うるさいなぁって言ってる気がする」と笑い合いました。

文字通り、「天寿を全う」されたお父様でしたので、悲しみに沈むことなく明るく「帰天」を見送ることができました。

悲しみに打ちひしがれるお見送りもありますが(わたしは母の葬儀ミサの間、ずっと泣いていましたし、、、)、故人がどのように見送ってもらいたいか、も大切にしたいと思うのです。

教皇レオ14世は、今年1月1日にスイス南部、クラン・モンタナで起きた火災の犠牲者の遺族らとお会いになった際に、このようにお話になりました。

「キリストの愛から、そして苦しまれている皆さんの愛する方々、亡くなられた愛する方々から、皆さんを引き離すものは何もありません(参照 ローマ8,35)。

わたしたちの内に宿る信仰は、人生で最も暗く、最も苦しい瞬間を、かけがえのない光で照らし、勇気をもって目的地に向かって歩み続ける力を与えてくれます」

同じ日に帰天された友人2人のお父様の安息を祈りながら、友人家族の1日も早い心の平安を願う、これが、わたしなりのしきたりです。

朝日に照らされて壁に映り込む十字架とステンドグラスの風景が大好きです。

続くことの意味

箱根駅伝、今年も素晴らしかったですね!

お正月の楽しみのひとつですが、近年はわたしの母校の選手も頑張っているので、箱根には余計に力が入ります。

「なぜ、このチームだけが、人がどれだけ入れ替わっても勝ち続けられるのか?」

青山学院大学の原監督は、この質問に次のようにお答えになっています。

「人が入れ替わっても勝ち続けられる組織であるために、日常生活を徹底的に見直したことが現在の成果につながっている」

夫婦で部員たちと寮に住みこみ、練習だけでなく生活も共にされていることは有名ですが、大切にされているのは日々の生活だということのようです。

「なぜキリスト教(カトリック)は2000年以上も受け継がれてきたのか」

そう質問されて、自信を持って答えられるでしょうか。

先に起こったことを、思い起こしてはならない。

以前のことを、思い巡らしてはならない。

見よ、わたしは新しいことを行う。

今にもそれが芽生えているのを、お前たちは知らないのか。

わたしはまさに荒れ野に道を、荒れ地に川を設ける。

(イザヤ43・18~19)

大学の部活は、4年で卒業する生徒(才能)を入れ替えながらも、指導(伝統)の賜物で成果を出し続けています。

*箱根駅伝は、毎年だいたい同じ学校の名前が並びますね。

教会は、帰天される方、受洗される方が毎年おられますが、数年でメンバーが全て入れ替わるなんてことはありません。

日本のカトリック信者が増加している、とは言えない現実を直視しつつも、基盤となる教えに加え、その教会(司祭・信徒)なりの導きの賜物の成果として、新しい奉仕者が少しづつ出てきているのを感じています。

*そのことに気づかない教会も多いのではないでしょうか。

聖霊の賜物による、ある種の召し出しなしでは、教会共同体がこれからも続くことはありません。

新年にNHKで放送されていた、菊池枢機卿と若松英輔さんの対談を観ました。

その中で、菊池枢機卿のいくつかのお話が大変印象に残っています。

*現代社会において、それは夢物語だと言われようとしても自分の信念・確信を持つことの大切さ

*「答え」をすぐに求めたがるのが現代の人々だ。宗教にもそれを求めている。

宗教は方向性を示すことはできるが、その道を生きるのはその人なのだ。

母の胎にいた時からわたしに担われてきた者たち、

腹にいた時からわたしに背負われてきた者たちよ。

お前が老いるまで、わたしはその者である。

白髪になるまで、わたしは担う。

わたしは造り、わたしは背負う。

わたしは担い、わたしは救う。

(イザヤ46・3~4)

主なる神は、教えを受ける者の舌をわたしに与えてくださった。

疲れた者を言葉をもって支えることを知るために。

主は朝ごとに呼び覚まし、

わたしの耳を呼び覚まし、

教えを受ける者のように聞くようにしてくださった。

主なる神は、わたしの耳を開いてくださった。

わたしは逆らわず、背を向けて退くことはなかった。

(イザヤ50・4~5)

宗教が続いてきたこと、これからも続いていくこと、の意味はここにある気がします。

*聖霊に導かれて生きる、という自分の信念を確認して確信にすること

+++++++++++++

2025年、聖年の扉が閉じられました。

教皇フランシスコは、聖年の開始を告げる大勅書「希望は欺かない」の冒頭でこう述べられています。

「すべての人は希望を抱きます。

明日は何が起こるか分からないとはいえ、希望は良いものへの願望と期待として、ひとり一人の心の中に宿っています」

わたしたち一人ひとりの中に希望が絶えずあり続けること、キリスト教がこれからも続き、人々の指針であるために大事なことではないでしょうか。

信じる者たち

あけましておめでとうございます。

元日のごミサでは、新成人の祝福がありました。

.

小さい頃から知っている彼女が、こうして晴れやかな装いで二十歳のお祝いを迎えるなんて、宮﨑神父様だけでなくわたしたちみんな、感無量です。(涙)

そして、今年はどのような一年にしようか、と思いを巡らせながら主の公現のごミサに与りました。

ミラノ宣教会のフェルッチョ神父様も共に司式してくださり、新年から贅沢な時間となりました。

今年はどのようなことがあるでしょうか。

どのように過ごしましょう。

年末からずっと考えています。

この神秘は、福音がもたらされることによって、異邦人がキリスト・イエスに結ばれ、約束されたものの共同の相続者、一つの体にともに属する者、ともに約束にあずかる者となるということです。

わたしはこの福音のための奉仕者となりました。

神が、その力の働きかけによって、わたしに与えてくださった恵みとしての賜物に則してのことです。

(エフェソ3・6〜7)

宮﨑神父様が、お説教でこうおっしゃいました。

「自分が信仰を持っていることへの感謝を忘れないこと。

そして、それを次に伝える使命を持っていることも忘れてはなりません。」

教会に来なくなってしまった方たちのことを考えて、「信じる」と言うことは自分だけの問題なのか、と思いを巡らせています。

わたしたちは、それぞれにマルトゥリオン(証)を身に帯びています。

信仰の証、神秘を一度受けたことは、消えることはないはずです。

ある意味、異邦人であったわたしたちが、共に、一つの体、同じ約束にあずかる者となったのだ、と強く感じ、今年をスタートさせることができました。

今年も福音のための奉仕者として、神様が与えてくださったお恵みを日々見逃さずに生きようと決意を新たにしました。

人のちから

『対話型生成AI(人工知能)を使ってキリスト教プロテスタントの教義に身近に触れ、質問できる、「プロテスタント教理問答ボット(カテキズムボット)」を開発』というニュース(2025/12/19)がありました。

なんとも現代らしい取り組みです。

https://mainichi.jp/articles/20251218/k00/00m/040/095000c

聖書(イエス様)の教えについて神父様に質問したり、信徒仲間で分かち合って考える、このプロセスはとても大切なことだと思っています。

(こんなことを書いていいかどうか分かりませんが)カテキズムに書いてあることが誰にとっても正解である、とは思えません。

先日、友人と「洗礼を受けることになったきっかけと経緯」について語り合いましたが、成人洗礼の秘跡(聖霊の働き)は本当に人それぞれです。

聖書を読まなくても、自分の信仰体験を通じて感じることがなくても、試行錯誤して頭を使わなくとも、AIに質問すれば「答え」らしきものをすぐに教えてもらえる、というのはこのカテキズムボットに限ったことではありません。

わたしは、先日家のインターネットがつながらなくなり、chat GPTに質問して解決策を教えてもらいました。

友人は、今冷蔵庫にある食材をchat GPTに伝えて、今夜の食事のメニューを考えてもらっているそうです。

カトリックの信仰、教会に興味を持った人が、「どういう教えなのだろう?」とAIに聞いてから判断する、なんてことは避けたいものです。

ここにこうして記事を書くときは、聖書を開き、何日もかけて推敲していますが、近い将来、AIに聖書について質問して書いてもらうようになるのかもしれませんが。。。

「ウクライナ戦争、ガザ紛争によって、人類は自分で戦争を終わらせることはできないことがはっきり分かった気がします。」

「ガザの子供を殺すイスラエルが悪いと断定する人が圧倒的に多い。

私もそうですが、そう断定したからと言って問題が解決するわけではありません。」

来住神父様がnoteに書いておられました。

2026年になったら、この二つの戦争は終わりを迎えるでしょうか。

神様に祈り続けたら戦争が終わるわけではありません。

そして、来住神父様が書いておられる通り、わたしたち人間は自分たちが始めた戦争を終わらせることが出来ない、という恐ろしい現実を突きつけられています。

AIに、「どうしたらこの戦争を終わらせることができるのでしょうか」と聞いてみたい気もします。

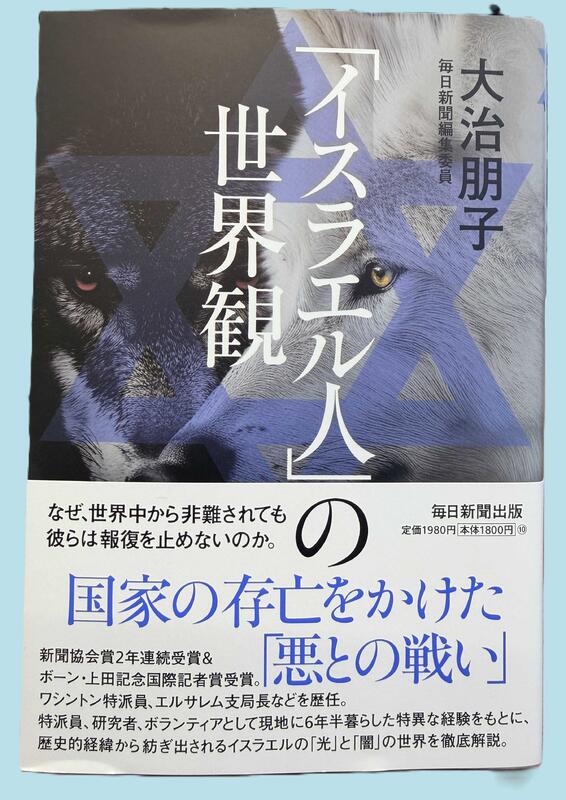

今年の締めくくりに、来住神父様がnoteで紹介されていた本を読んでいます。

まだ途中ですが、改めて、自分の正論が他者の正論ではないことを痛感させられます。

「アリヤー」はヘブライ語で「上がること」という意味で、イスラエルへの移住を指す。

それはイスラエルの国是として掲げられてきた言葉でもある。

神が「約束の地」としてユダヤ人に与えたこの地に住み、守り続けることで「神聖な信託」を守ろうとする試みだ。

イスラエルにとどまり、働き、戦うことはすべてのユダヤ人の義務であるという世界観。

それは国家と国民の「契約」にも反映されると考える。

だがその「安住の地」イスラエルから、少なからぬユダヤ人が去り、新たな「離散」を重ねようとしている。

(「イスラエル人の世界観」大治 朋子著より)

イスラエルの歴史とこれまでの苦難が民族に与えてきた影響、それによって形作られている彼らのアイデンティティを理解することが出来る、良書です。

今年、やり残したことはありませんか?

心に引っかかったままのことはありませんか?

できることならば、新しい年が来る前に済ませておきたいと思います。

来る年も今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように。

(サムエル上25・6)

良いお年をお迎えください。✝️

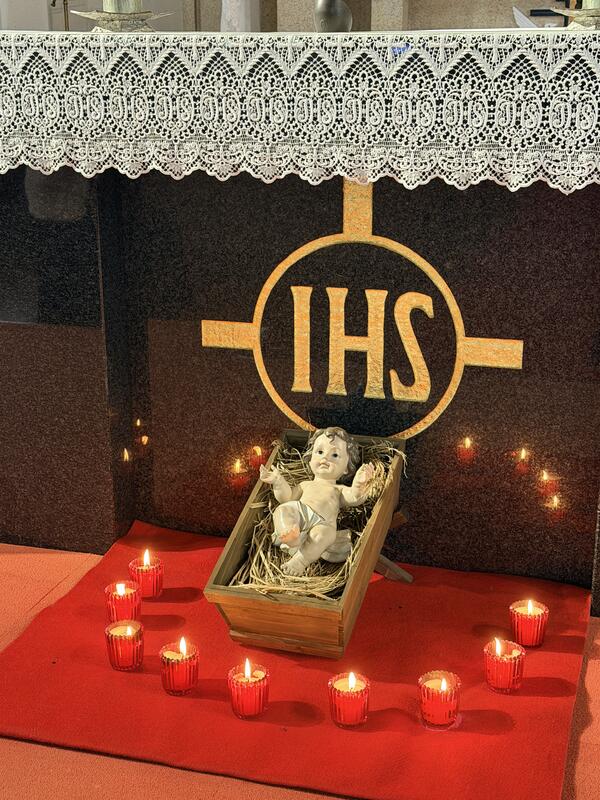

主の御降誕おめでとうございます

24日の夜半の2回のミサは、どちらもお座りになれない方が多くいらしたほどの参列がありました。

わたしが特に心に残ったのは、1回目のミサでは、聖体拝領の信徒よりも司祭の祝福をいただくために並ばれた方の方が多かったような気がしたことでした。

「クリスマスには教会に行ってミサに与ってみよう」

そういう方が多かったのは、教会にとって素晴らしいお恵みだと思います。

教会の前の大通りは、地元の高校生がデザインしたイルミネーションで彩られています。

今年は、聖マリア学院大学に着任されたケン神父様もお越しくださいました。

青年会のメンバーがハンドベルの演奏を披露してくれました。

陽気なアメリカ人、ケン・スレイマン神父様です。

友人が「夜の教会を裏から見たステンドグラスが美しい」、と写真を送ってくれました。

今年一年のお恵みに感謝が沸き起こるクリスマスです。

皆様も、よい一日をお過ごしください。