カテゴリ:聖書

友の存在

最近、友人たちと会う機会が多くありました。

割と頻繁に会って話す友人もいれば、年に数回、年に一度会えるかどうか、という友人もいます。

わたしにとって友人とは、何についてでもお互いの考えを語り合い、励まし合い、一緒に笑い、時には涙することができる相手のことです。

そして、長年友情を育んでいく中で、それぞれが様々な人生経験を積み、変化していることを感じます。

これまで感じていたお互いのイメージが変わってきたことも、感じる場面があります。

また弟子たちに仰せになった、「ともしびを持って来るのは、升の下や寝台の下に置くためであろうか。

燭台の上に置くためではないか。

まことに、隠されているもので露わにされないものはなく、また、秘密にされたもので、公にならないものはない。

聞く耳があれば、聞きなさい」。

また仰せになった、「注意して話を聞きなさい。

あなた方が量るその升で、あなた方にも量り与えられ、しかも、さらに増し加えられる。

持っている人はさらに与えられ、持たない人は、持っているものまでも取り上げられる」。

(マルコ4・21~25)

メアリー・ヒーリーの解説書には、こうあります。

*まだ機も熟していないうちに、イエスが誰であるのか公にされると、彼がメシアであることが誤解される危険があった。

*隠れた状態にある時がイエスの復活と共に終焉を迎えるという事実を暗示している。

*神の国は、教会の福音宣教に伴うさまざまな試練や挫折のうちにいまだに隠されているが、最終的には神が明らかにしようと望まれることはすべて、白日の下に晒される運命にある。

*イエスの教えにどれほど注意を払うのか、その度合い(升)に応じて、イエスの教えが益となる。

*心を開き、向学心を持ってイエスに応じる人は誰でも、もっとさらに物事を見抜く力を与えられることになる。

どうでしょうか。

マルコのこの部分は、違うように理解されがちではないでしょうか。

とくに、下線を引いた解説は、わたしは全く違った解釈で受け取っていました。

20代のころには、読んでも理解できなかった(特にヒーリーの解説書など)聖書の教えも、いまならスーッと心に響いてきます。

マルコの並行箇所、マタイにはこのようにあります。

「あなた方は世の光である。

山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう」。

(マタイ・14~16)

マタイの方は、もしかしたら文字通りの並行箇所と理解しなくてもよいのかも知れません。

難しい解説に頼らずとも、素直に書かれている通りに受け止めてよい気がします。

若い頃、この箇所を自分の指針にしていました。

「わたしは世の光として周囲を照らしたい」

今は、そんな偉そうなことは思っていません。。。

友人たちとの付き合いのように、人生経験を糧に前に進んでいると、聖書の教えも受け止め方が変わってくるようです。

ただ、昔からずっと変わらないことがあります。

それは、日曜日のミサで手に取る『聖書と典礼』にその時求めていた言葉や教えが必ず書いてある、ということです。

++++++++++

将棋界のレジェンド、加藤一二三さんが帰天されました。

ネットのニュースで加藤さんのエピソードが紹介されていました。

取材した方が、「天国に行かれても、大好きな将棋を指し続けたいですか」と質問したら、加藤さんは真顔で「天国に将棋はありません。向こうに行ったら、永遠に神の栄光をたたえるのです」とお答えになったとか。

天国で、わたしたちがよく知っているあの笑顔で祈りの日々を送っていらっしゃるお姿が目に浮かぶようです。

教会の花壇には小さな春が訪れています。

自らの行い

今年の抱負はうっすら決めていたのですが、詳細を詰め切れずにいました。

昨年末、自分の信仰に疑問を投げかけられた出来事があり、「信仰の姿勢を見直そう」と考え始めました。

.

それから、イエスは群衆と弟子たちにお話しになった。

律法学者たちやファリサイ派の人々は、モーセの座に着いている。

だから、彼らが言うことは、すべて行い、また守りなさい。

しかし、彼らの行いは、見倣ってはならない。

言うだけで、実行しないからである。

彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、自分ではそれを動かすために、指一本貸そうともしない。

そのすることは、すべて人に見せるためである。

聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。

宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また、広場で挨拶されたり、『先生』と呼ばれたりすることを好む。

(マタイ23・1~7)

当時存在したファリサイ派の学者たちは新約聖書中で、イエス様から詭弁的、形式主義的であるとして度々指摘されています。

*わたしの信仰はここに立派なことを書くだけで、実行できていないのかも

*ひとに褒めてもらおうとばかり、心の中では考えているのかも

昨年末、そう思わせられたのです。

律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。

(マタイ23・14)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

薄荷、いのんど、茴香の十分の一は献げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。

(マタイ23・23)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

白く塗った墓に似ているからだ。

外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。

(マタイ23・27)

悶々とした日々を送っていました。

そんな中、先日の友人のお父様の葬儀会場で、お声をかけてくださった方がいました。

失礼ながら、お顔に見覚えがなかったのですが、こうおっしゃったのです。

「久留米教会で、あなたに何度もよくしていただきました」

あなたがたはこの世に倣ってはなりません。

むしろ、心を新たにして自分を造り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。

(ローマ12・2)

わたしは覚えていなかったのですが、その方はわたしに何か「よくしてもらった」ことを嬉しく思ってくださっていたのでしょう。

宮﨑神父様が、ミサのお説教でこうおっしゃいました。

「 何が正しくて何が間違いかを考える時、神の御心に沿っているのか、イエス様の教えに相応しいかをよく考えてみるのです。

神のはからいによって行うことには、無意味で無駄なことはありません。」

このお言葉を聞いた時、わたしの今年の抱負が決まりました。

*自分が正しいと思うことではなく、神様がそのことを望まれているのかを、立ち止まって考えて行動すること。

パウロはキリスト者たちを撲滅しようとしていたファリサイ派でしたが、復活のイエス様に会って回心しました。

わたしは、いつの間にか間違った正義感を振りかざすファリサイ派の信徒になっていたかもしれません。

自分なりに正しいと思ったことを頑張ろう、と無理をしていたのかもしれません。

パウロのように、目からうろこが取れた思いです。

うろこを取り払ってくれたのは、葬儀会場で出会った方でした。

キリスト者である、というのはどういうことか、よく考えることができたこの悩みの日々に感謝です。

目覚めのタイミング

降誕祭まで10日となりました。

心穏やかに過ごせる日々に感謝しています。

(最大の理由は、赦しの秘跡を受けたから!)

わたしは不毛の高原に大河を開き、

谷あいの野に泉を湧き出させる。

荒れ野を湖とし、乾いた地を水の源とする。

荒れ野に杉やアカシヤ、ミルトスやオリーブの木を植え、

荒れ地に糸杉、樅、つげの木を共に茂らせる。

彼らはこれを見て、悟り、互いに気づかせ、目覚めさせる。

主の御手がこれを成し遂げ、

イスラエルの聖なる神がこれを創造されたことを。

(イザヤ41・18~20)聖書協会共同訳

友人の言動に、ハッとさせられ、学びと気づきを得ることがあります。

先日、友人の担当する仕事でミスが分かり、落ち込んでいるだろうなと思って連絡をしました。

彼女からの返答は、

「とてもとても嬉しく、カトリック信者同志の絆を感じ、幸せな気持ちでいっぱいになります。

でも、それに慣れたくはないので、もうしばらくどっぷり落ち込んで、しっかり頭にたたき込まないと!ね。」

別の友人は、自分の子どものこと、実家の両親のこと、仕事のこと、いつもたくさんの悩み(問題)を抱えています。

頻繁に話しを聞くのですが、いつも全く落ち込む様子がなく、「とにかく何とかするわ!」と言うのです。

果たして、わたしが彼女たちの立場だったとして、こんな風に応えることができるだろうか、と考えさせられます。

この友人二人に共通して感じるのは、会って話すと元気をもらえる、ということです。

すべてにおいて神様からの気づきの機会だと捉え、与えられたお恵みに満ちた境遇を常に悟ることの大切さを、イザヤ書の言葉に感じました。

アッシジの聖フランシスコはこう言いました。

「悪魔が何より喜ぶのは、神の僕から心の平安を盗み取るときだ」

なにがあっても、不安や悩みに支配されることなく、神様への信頼と心の平安を自分の中に落ち着かせておけばよいのだ、と忘れかけていた大切なことを思い出しました。

先月、神父様にお時間を取っていただいて赦しの秘跡に与りました。

心の中の棘が取れ、それ以来ずっと穏やかな落ち着いた心で過ごしてきたのですが、今朝、仕事のことで心が騒ぐ(腹の立つ)ことがありました。

心の中で「だめだめ、悪魔を喜ばせてなるものか!」と、息を飲み込みました。

怒りや苛立ちが湧き上がる時が、目覚める絶好のタイミングです。

イエスは言われた。

「なぜ、取り乱しているのか。どうして、心に疑いを抱くのか」。

(ルカ24・38)

イエス様は、わたしたちみなの間、わたしたち一人ひとりの中におられ、いつもわたしたちのことを想ってくださっています。

先週ご紹介したブレナン・マニングの本、5月27日のページにはこうあります。

正しい人には闇の中にも光が昇る

恵みに満ち、憐れみ深く、正しい光が。

(詩編112・4)

主イエスの栄光は、主の弱さともろさ、一見すると失敗に見えることの中にあります。

失敗に見えることとは、私たち主の弟子に「私に付いて来なさい」と言ったことです。

主は私たちに、十字架を背負って主の後を追い、主の十字架の死を自らも体験することを求めます。

つまり、憐れみ深く生きることを命じているのです。

5月28日のページには、ハッとさせられました。

苦しむ人の日々はつらいもの

喜ばしい心は常に宴。

(箴言15・15)

「40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持たねばならない。」

顔は、機嫌を写す鏡です。

40年も生きれば、感情を制し、穏やかな表情を保つことができるまでに成熟しているはずです。

私がこんなことを書いているのは、ある人に今朝「どうしてそんなに不機嫌なの?」と尋ねられたからです。

時々、携帯を触っていて、間違って自撮りモードになったときに見た自分の顔に驚くことがあります。

「心穏やかに過ごしている」と思っていても、表情が伴わなければ無意味ですね!

今年が終わるまでの後2週間あまり、穏やかな心と表情を保つようにしたいと決意を新たにしました。

前夜からの冷たい雨の後、澄んだ空気の中に、綺麗な虹に向かってミサに向かうことができた日曜日でした。

変わるとき

ニューヨーク市長選挙で当選したマムダニ氏(34歳)は、アフリカ中部ウガンダ出身でインド系のムスリム。

アーティストでシリア系の妻ラマ・ドワジさんとは、ミレニアル世代の定番である出会い系アプリで知り合ったのだそう。

日本では初めての女性総理が誕生し、連日、これまでの総理に関するものとはかなり違った報道(例えば服のセンスやバッグについて)が飛び交っています。

現状への不安と不満、新しい可能性への期待、革新的な変化を求める現代は、イエス様が担ぎ上げられた時代と同じなのだ、と感じます。

そして特徴的なのが、こうした現代の新しいリーダーたちはSNSを非常に上手く有効に活用し、自分自身のこと、自分の考えを広く発信することに長けている点です。

福音書を読むと、現代とは正反対のイエス様の様子がわかります。

当時のイスラエルも新しく強いリーダーを求めていたことは同じですが、人々の抱いた大きな希望がイエス様の言動とは程遠い方向を向いていたため、人々はすぐにイエス様を諦めました。

マルコには、イエス様が癒しと解放の力のある業を行うにもかかわらず、そのことが公にならないように繰り返し強く求める、「沈黙命令」の場面が数多く書かれています。

例えば、

「誰にも話さないように注意しなさい」(1・44)

イエスは、このことを誰にも知らせないようにと、きびしく命じた(5・43)

このことを誰にも言わないようにと人々を戒められたが、戒めれば戒めるほど、人々はかえってますます言い広めた。(7・36)

イエス様が公に宣教活動をしている間、あえて自分が誰であるか、力ある業を公にしないと主張することを「メシア的秘密」と言うそうです。

十字架の上で自らの命を捧げることが使命である、と自覚されていため、偽りで歪められた熱烈なメシア待望をもつ人々の期待感をますます助長するだけだ、と考えられていたのです。

熱狂した群衆だけではなく、弟子たちでさえ、イエス様の使命について理解することはできませんでした。

今わたしたちは福音書を読むとき、イエス様の意図するところ、そしてどのような結末を迎えるのかを全て知っています。

ですが、目で読んで知っているだけで、イエス様のお考えを心で本当に理解している、と言えない気もします。

イエス様の奇跡を行う様子、上手に譬え話をされることにばかり気を取られがちです。

新しいリーダーに期待する時も、同じかもしれません。

上手なスピーチ、聞こえの良い政策だけに心を留めるのではなく、そして、期待と違ったと身勝手に批判するのではなく、しっかりと理解するように努めたいものです。

+++++++++++++++++

「ハウス・オブ・ダイナマイト」という映画がネットフリックスで公開されています。

核を搭載したICBM(大陸間弾道ミサイル)がアメリカ本土に向けて打ち上げられ、着弾までの19分間のアメリカ政府の緊迫と混乱を、軍司令部・ホワイトハウス・大統領の3つの視点から描き出しています。

あくまでも映画ではあるのですが、あまりにもリアルで、いつこの状況が現実になってもおかしくない世界だと思わされます。

映画の中で大統領が、「世界は爆薬が詰まった家のよう。壁は吹き飛ぶ寸前で、それでも住み続けるのだ」と言っていました。

この映画を観たのでしょうか、突然トランプ大統領が「核兵器の実験を国防総省に指示」しました。

核兵器が正常に機能して核爆発を起こせるのかを確認するため、なのだとか。

トランプ大統領が再選されたのは、彼が素晴らしいリーダーだからとかあの頃はよかったから、ではなかったでしょう。

「彼ならこの現状を劇的に変えてくれるかも!?」という極端な期待感の高まりのようなものがあった気がします。

今、当時その選択をした人々が期待していた世界に向かっていると言えるでしょうか。

マムダニ新市長に関する記事はこちら↓

今、ここで

先週は、集会祭儀司会者養成講座の2回目が大名町教会で開催され、参加しました。

今回はレナト神父様による、「みことばの食卓」と題された講義でした。

実に、神の言葉は生きていて、力があり、どんな両刃の剣よりも鋭く、魂と霊の、また、関節と骨髄の分かれ目まで指し通し、心の思いや考えを見分けることができます。

(ヘブライ4・12)

この聖句にある通り、福音書(聖書)は読み物ではなく『みことば』であることを意識しなければならない、とお話がありました。

わたしたちが祈るときには神に語りかけているように、読むときには神が自分に語りかけておられるのだ、と。

聖書朗読とは携帯を持ち歩くようにみことばに同伴されるもの、つまり自分の置かれている生活の中で実践するようにみことばが日常に結びつかなければならない、ともおっしゃいました。

みことばを日常生活で実践する、とはどういうことなのか、考えてみました。

+

ラテン語「ヒック エット ヌンク」(hic et nunc)という言葉をご存じでしょうか。

直訳すると「ここで、今」(here and now)という意味です。

過去は変えられないし、未来はまだ先のことです。

今ここに集中すること、を意味しているそうです。

どうすることもできない過去を悔やみ、どうなるのか今は分からない未来に怯えるのがわたしたち人間。

人は「今ここ」を疎かにしがちではないでしょうか。

今日わたしが命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも道を歩くときも、寝ているときも起きているときも、これを語り聞かせなさい。

(申命記6・6~7)

将来、あなたの子が、「我々の神、主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですか」と尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。

「我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手をもって我々をエジプトから導き出された。

主は我々の目の前で、エジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしいしるしと奇跡を行い、

我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。

主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神、主を畏れるようにし、今日あるように、常に幸いに生きるようにしてくださった。

我々が命じられたとおり、我々の神、主の御前で、この戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。」

(申命記6・20~25)

旧約の神は、「乳と蜜の流れる土地で大いに増える」と民に約束されました。

その条件は、エジプトから導き出された主を忘れず、主を試すようなことはせず、主の目にかなう正しいことを行い、常に幸せに生きることでした。

それは「約束の地」という文字通りの土地を所有できる権利ではなかったはずです。

与えられた土地で彼らがどう生きるのかを見ておられたのです。

「今日命じることを心に留める」「今日あるように幸せに生きる」、これが神様がわたしたち(イスラエルの民だけでなく)に教えてくださった生き方そのものなのです。

「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなたがたが神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」

(べブライ3・13、15、詩編95・7〜8)

「今日」「今ここ」は、神様が私たちに語りかけるあらゆる全ての瞬間のことです。

みことばを日々の生活の中で実践する、つまり「今、ここで」、今生きている瞬間を疎かにしない生き方が神様がわたしたちに求められていることなのではないでしょうか。

+++++++++++

大分教会と別府教会への巡礼に、久留米からバス2台で行ってきました。

大分教区の森山司教様は、司祭時代の最後の司牧教会である久留米の信徒からとても愛されています。

司教様と3人の司祭によるごミサは、わたしたちがどれほど恵まれ愛された信徒であるかを思い起こさせるものでした。

神様への応答

今場所の推しは、伯桜鵬です。

スポーツは、団体競技であれ個人種目であれ、ひとりで戦うものではありません。

例えば、相撲は部屋があり親方がいて、ともに稽古する同志がいて、指導してくれる先輩力士がいなければ、土俵で戦うことはできません。

教会の運営も、同じです。

ベネディクト16世教皇が書き上げ、フランシスコ教皇が手を入れて、2人のコラボレーションによって発表された回勅『信仰の光』の中には、次のような一節があります。

信仰は、招きに対する応答として表現されます。

わたしたちはこの招きの言葉を聞かなければなりません。

それはわたしに由来するものではないからです。

だから信仰は対話の一部であって、個人から生まれる純粋な告白だけではありません。

一人称で「わたしは信じます」と応答することができるのは、わたしがより大きな交わりに属しており、「わたしたちは信じます」とも言えるからなのです。

(第39節)

◇信仰とは、単なる個人の内面的確信ではなく、「共に信じること」から力を得ている

◇信仰は孤立した自己完結的行為ではなく、「他者との交わりにおいて」のみ本来の形を取る

◇信仰の本質は、「神からの招きへの応答」であり、共同体の交わりのなかで生きるもの

この回勅が出た11年前には、こんな風に自分の中に入ってきませんでした。

ベネディクト16世がわたしたちに伝えてようとされたことが、今のわたしには染みわたるような感覚です。

↑この写真、素敵だと思いませんか?

先月、教区100周年記念誌作成のための原稿と写真の提出を教区から求められていたので、もう一人の広報担当に「いいカメラ持ってるみたいだから、写真お願い!」と頼んで撮影してもらったうちの一枚です。

共に神様の招きに応えて働く仲間です。

愛する者よ、あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。

むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。

わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。

あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。

その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。

これらのことに努めなさい。

そこから離れてはなりません。

そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。

自分自身と教えとに気を配りなさい。

以上のことをしっかりと守りなさい。

そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。

(テモテ4・12~16)

*フランシスコ会訳聖書の解説には、「当時、年が若い=30〜40歳までの者を指した」とありました!!(;'∀')

年寄りを責めてはなりません。

むしろ、自分の父親と思って勧めなさい。

また、若い男は弟と思い、年老いた女性は母親と思い、若い女性に対しては完全な純潔をもって、妹と思って勧めなさい。

(テモテ5・1~2)

あなた方の行うことはすべて、人間のためではなく主のためと思って、精魂をこめて果たしなさい。

(コロサイ3・23)

人の語るあらゆる言葉に、いちいち心を留めてはならない。

さもないと、あなたの悪口を言う僕の言葉を聞くことになるだろう。

あなた自身もまた、しばしば他人の悪口を言ったことを、あなたの心は知っているからである。

(コヘレト7・21〜22)

聖書には人生に必要な教えが全て網羅されています。

聖書を一人で読むだけではなく、ここにこうして紹介することで、読んでくださっている方々と分かち合っている気持ちになれます。

良いもの、素敵なこと、嬉しいことは、人と分かち合うことで数倍の価値になる気がするのです。

最初にご紹介した回勅『信仰の光』には、こうも書かれています。

信じる者は独りきりではないのです。

だから信仰は広められ、他の人を喜びへと招くことを目指すのです。

信仰を受けた人は、自分の「自我」が広がり、自らのうちに人生を豊かにする関係が生まれたことを見いだします。

7/27〜8/5まで、「青年の祝祭」ローマ巡礼に参加した彩天さんが、共に参加した友人と一緒に報告会をしてくれました。

彼女たちもまた、神様からの招きに応答し、共に交わり、共に信仰に確信を得た青年たちです。

++++++++++++++

教皇レオ14世は、9月17日、バチカンで行われた一般謁見の席で、パレスチナ・ガザ地区の情勢に言及された。

恐怖の中で生活を続け、受け入れ難い状況を生き延び、自らの土地から再び強制的に移動させられる、ガザのパレスチナの人々に、ご自身の深い寄り添いを伝えられた。

平和と正義の夜明けが一刻も早く訪れるようにとの、ご自身の心からの祈りに一致してほしいと、すべての人々を招かれた。

(バチカンニュースより)

皆で心を一つにして祈れば戦争が終わる、わけではありません。

戦争を始めるのも止めるのも、人間です。

皆で一致して心から平和を祈る、そのことに意味があるように思います。

1デナリオン

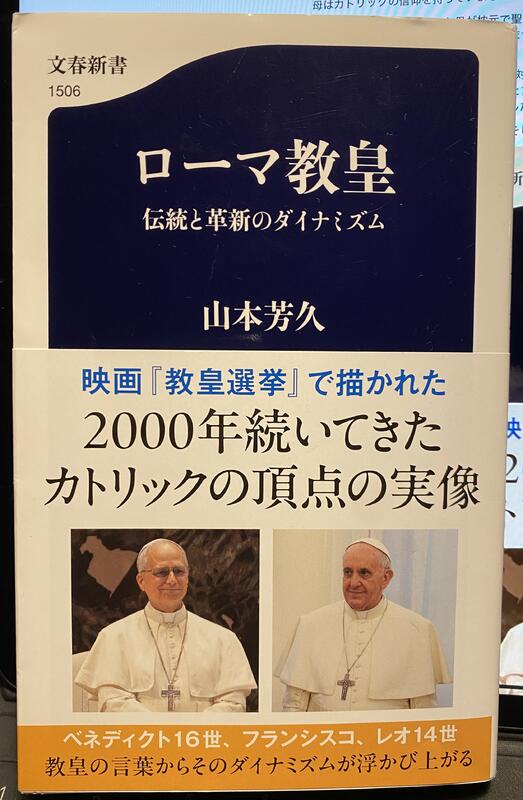

先週紹介した本から、もうひとつ。

マタイ20章にある、ぶどう園の主人と労働者の喩え話についてです。

1日につき1デナリオンで働くことを約束された労働者たち。

9時から働いた人だけでなく、5時ごろに雇われた人たちにも、主人は同じように1デナリオンを払うのです。

山本芳久さんの本には、教皇レオ14世はこの箇所についての説教で、気前の良い主人ではなく遅い時間まで広場に残されていた労働者に着目して話された、と書いておられます。

「彼らは、今日も仕事にありつけなかったという徒労感と無意味感、不安にさいなまれていたであろう。

ぶどう園の主人は、労働者を探すために、1日に何度も出かけるのだ。

わざわざ、5時にも。」

この疲れを知らない主人は、わたしたち一人ひとりの人生になんとしても価値を与えたいと望み、5時にも出かけるのです。

市場に残っていた労働者は、おそらくあらゆる希望を失っていたことでしょう。

それでも、なお彼らを信じていくれる誰かがいたのです。

人生で自分にできることはほとんどないように見える時でさえ、常に、人生にはやはり価値があるのです。

意味を見出す可能性は常に存在します。

なぜなら、神はわたしたちの人生を愛しておられるからです。

(2025/6/4、3回目の一般謁見講話より)

いつ働き始めても報酬が同じと分かっていたら、多い時間働く必要はない、と考えるのが普通かもしれません。

アウグスティヌスは説教の中でこのことに触れています。

「神の招きを感じたならば、呼ばれたときにすぐに行きなさい」

「いつ始めても報酬が同じだからといって始めるのを延期しているうちに、神からの招きに応答しないままに人生を終えることになってしまうかもしれない」

「いまここで神からの呼びかけに応え、あなたに与えられているかけがえのない役割を果たしなさい」

教皇様は、アウグスティヌスの言葉を引用しながらわたしたちに呼びかけられたのでした。

自分の日々の働きが無意味に感じることはありませんか?

家事、仕事、与えられた様々な役割をする中で、徒労感を感じる場面があるのは当然かもしれません。

来住英俊神父の9/8のnote、「年間第23主日の説教」の記事から少し抜粋してご紹介します。

洗礼を受けると予想しない苦しみを経験します。

次の例は、 教会で起こる典型的な苦しみではないかと思います。

最初は、キリストの受難に与ることを、ハードワークに耐えることと同一視しているものです。

頑張る覚悟はあるが、ある程度の評価と感謝を予想します。

そうなることもあります。

しかし、かなりの確率で周囲の人々は自分の頑張りを無視している、当然のことと思っているということに気がつきます。

不本意ではあるが、キリスト者なんですから、その無視に耐えようと思います。

しかし、その次に起こることは耐え難いものです。

自分は頑張っていると思っていたのが、他人から、周囲の人から批判されるていることに気がつくのです。

私は、いくつかの小教区でそういうことを聞きました。

それで教会に来なくなった人も結構います。

キリスト者生活をするにつれて、こういった予想もしない苦難を経験します。

「なんじゃ、これは!」と投げ出したくなります。

こんな取り扱いにも我慢しなければならないのかと思います。

ですから、キリスト者の旅路の途中で何度か、「腰を据えて考える」必要があるのです。

「 私はそれでも、この道を終わりまで歩む覚悟があるか。」

「自分の十字架を背負ってついてくる者でなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。」

わたしも、そして教会で役割を果たす誰もが、報酬(評価、感謝)を期待しているわけではありません。

もしも、報酬が与えられるとしたら、それはすでに与えられているからです。

それは、1デナリオンの価値以上の、信仰生活という人生に意味を見出すというご褒美です。

神様からの呼びかけを聞き、かけがえのない役割を果たすことができるという喜びを、いつも感じることができています。

終わりまで、腰を据えて考えながら導きに応えていきたい、それが全てです。

+++++++++++++++

ミサの中で敬老の祝福式が行われ、ミサの後にはささやかなお祝いの会を行いました。

先輩方の嬉しそうな楽しそうな様子に触れ、とても穏やかな気持ちで良い日曜日を過ごすことができました。

「落ち着かない心」

わたしが大きな病気をしたとき、若かったこともあり、全く心配もせず、おおらかに前向きに生きていました。

ですが、ふと思ったのです。

当時、家族はどれほど不安な気持ちで、心配をしながら落ち着かない暮らしをしていたのだろうか、と。

神よ、あなたの名によってわたしを救い、

あなたの力で守ってください。

神よ、わたしの祈りを聞き、

わたしのことばに耳を傾けてください。

神よ、わたしはすすんでいけにえをささげ、

いつくしみ深いあなたの名をたたえる。

神はわたしの助け、わたしのいのちの支え、

あなたはすべての苦しみからわたしを救われる。

(詩編54・3~4,8~9)

母はカトリックの信仰を持っていましたので、おそらく毎日神様に祈り、聖書を開いていたことでしょう。

化学療法の治療中は、いつも母が枕元で聖書を読んでくれていました。

吐き気がひどい中、内容は頭に入ってきませんでしたが、それでも素敵な音楽が遠くから聞こえてくるような心地よさを感じていたことは忘れられない思い出です。

当時、抗がん剤の治療を終えて1週間は絶対に外出禁止でした。(免疫が極度に落ちているから)

数度目の治療の後、お散歩に出ていい、と言われて出かけたのは、お向かいのビルにある本屋さんでした。

インターネットなど普及していない時でしたから、何か本を読みたかったのです。

ですからその時以来、聖書を開くこと、そして読書は、わたしの最高の癒しとなっています。

久しぶりに、素敵な本に出会いました。

8月20日に出たばかりの、山本芳久さんの新刊です。

レオ14世教皇のお人柄やお考えが、ようやくスーッと心に入ってきた気持ちになれました。

主よ、あなたは私たちを、ご自身にむけてお造りになりました。

ですから私たちの心は、あなたのうちに憩うまで、安らぎを得ることができないのです。

(アウグスティヌス「告白」第1巻第1章)

教皇就任ミサの冒頭にレオ14世が語ったのは、やはりアウグスティヌスの言葉でした。

わたしたちは皆、心の中に多くの問いを抱えて生きています。

聖アウグスティヌスはわたしたちの「落ち着かない心」についてしばしば語っています。

この落ち着かなさ、安らぎのなさは悪いものではありません。

わたしたちは、その火を消そうとしたり、自分が経験している諸々の緊張や困難を取り除いたり、麻痺させたりさえする方法を探すべきではありません。

むしろ、自分自身の心と向き合い、神がわたしたちの人生の中で、またわたしたちの人生を通して働かれること、そして他の人々にわたしたちを通して手を差し伸べることができることに気づくべきなのです。

(2025年6月14日シカゴでのビデオメッセージより)

わたしたちが抱えている、心の「落ち着かなさ」「安らぎのなさ」を悪しきものと判断して無理に克服しようとしなくていい、とおっしゃっています。

「落ち着かない心」「安らがない心」に促されるままに、自分の日々を深く歩むことが人生なのですよ、と。

他の人々に手を差し伸べることができるのは、自分が「落ち着かない心」を持っているからできるのだ、と。

このことを痛感する出来事がありました。

先週書いたように、色々と不安と心配事を抱えていて余裕のない心で過ごしていたのですが、もっと大変な心配事に覆われた友人がわたしを頼ってきたのです。

「うん、わかるよ、その気持ち」

と、彼女の話を聞き、心が軽くなるならこうしてみたらどう?と伝えることができました。

自分が落ち着いている時ならば、「え?なんでそんなこと心配してるの!?」と笑い飛ばしたアドバイスをしていたかもしれません。

わたしも今、心の「落ち着かなさ」「安らぎのなさ」の中にいるので、かえって一緒に落ち着いて語り合えた気がするのです。

代々に、主に寄り頼め、まことに、主はとこしえの岩。

そうです、あなたの定め道にあって、主よ、わたしたちはあなたを待ち望みます。

あなたの名と、あなたの名を呼ぶことが、わたしたちの魂の望み。

わたしの魂は、夜、あなたを慕い求め、わたしの中の霊はあなたを慕います。

(イザヤ26・4、8〜9)

あなたはわたしを健やかにし、わたしを生かしてくださいました。

あなたの愛は、滅びの穴からわたしの魂を守ってくださいました。

生きている者、生きている者だけが、今日のわたしのように、あなたをほめたたえるのです。

主はわたしを救ってくださる。

わたしたちは命の日々のあるかぎり、主の家で楽を奏でよう。

(イザヤ38・16〜20抜粋)

38章のこの箇所、これが生きる意味なのだ、と聖書の師匠から教わりました。

聖書の文章は、本当に美しいです。

落ち着きと安らぎをわたしに与えてくれます。

山本さんは、こう書いておられます。

世界の中で日々起き続ける様々な出来事に揺り動かされ、「落ち着かない心」を抱き続けながら、「一致」と「平和」を目指して生きる一人ひとり(キリスト者であれ非キリスト者であれ)によって築かれる、「多様性」を前提としたうえでの「一致」の世界。

それこそがレオ14世がアウグスティヌスに深く依拠しながら実現を呼び掛けている世界の在り方なのである。

教皇様のお話に、これからはもっと注目したいと思わせる本です。

閉ざされた信仰

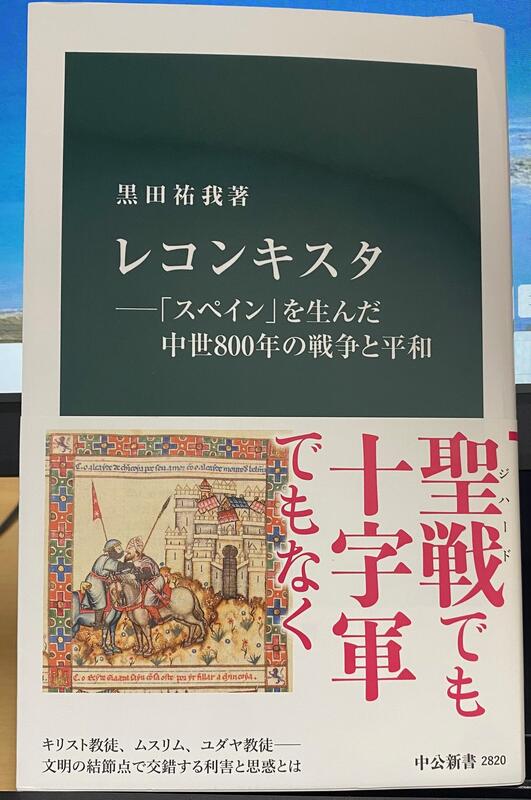

中世のスペイン王国・ポルトガル王国で、ユダヤ人でユダヤ教からキリスト教に改宗した人々のことを、「コンベルソ」(新キリスト教徒)と言います。

イベリア半島(現在のスペイン)は、ヨーロッパの中で最もユダヤ人が住む地域でしたが、キリスト教国とイスラム教国のせめぎあいの中で翻弄され、レコンキスタの最中に即位したカトリックの国王の迫害を逃れるために、多くのユダヤ人がキリスト教に改宗しました。

そのような中、1478年にローマ教皇の許可を得てドミニコ修道会が異端審問制度を始めます。

この異端審問所は、ユダヤ教徒やイスラム教徒に対してではなく、新キリスト教徒の中の背信者を取り締まるために設けられたのです。

1492年、国王はついにユダヤ教徒追放令を出し、キリスト教に改宗しないユダヤ人は国外に退去することを命じました。

ちなみに、レコンキスタとは、イスラム教徒から不当に領地を占領されたとして、その支配に抵抗するカトリックを信仰するスペイン人による領土奪還のことです。

レコンキスタ、とは19世紀に作られた造語で、当時の人々はそのような自覚(我々はスペイン人である、イベリア半島は統一すべき、というような)はなかったようです。

アメリカの新政権が打ち出した政策、「犯罪を犯した不法移民を国外退去か、グアンタナモの収容所に入れる」は、もちろん根本的には全く別のものですが、どこか似たような政策に感じます。

中世の当時、「スペイン」というひとつの国は存在せず、キリスト教・ユダヤ教・イスラム教という宗教カテゴリーごとに連帯するわけでもなかった。

当時の人々は各々の思惑を持って懸命に生きたのであって、その割り切れない生き様を単純化してしまってはならない。

国家や民族、信仰や善悪といった、後世の人々が創り出した「フィクション」で単純化して線引きすることが、どれほど多くの悲劇を生み出してきたか、そして生み出し続けているのかを、現代に生きる我々は痛感している。

「レコンキスタ ―「スペイン」を生んだ中世800年の戦争と平和」

黒田 祐我 著より

全く知らなかった、中世のスペインの歴史について、とても勉強になる本です。

そして、歴史上の大きな転換点には良くも悪くも、いつもカトリック教会(教皇)の深い関わりがあったことを、この本でも改めて認識させられました。

わたしは、聖書の基本理念はこの箇所に表されていると、いつも思います。

お前たちが自分の土地の刈り入れをするとき、お前は畑の隅まで刈り尽くしてはならない。

またお前の刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。

お前のぶどう畑の実を取り尽くしてはならない。

お前のぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。

それらは貧しい人や他国の者のために、残して置かなければならない。

(申命記19・9〜10)

在留する他国の者や孤児の権利を侵してはならない。

やもめから衣服を質に取ってはならない。

エジプトで奴隷であったあなたを、あなたの神、主が贖われたことを思い起こしなさい。

畑で穀物の刈り入れをするとき、一束を畑に置き忘れたなら、それを取りに戻ってはならない。

それは在留する他国の者、孤児、やもめのためのものである。

そのように行えば、あなたの神、主はあなたのすべての業を祝福なさるであろう。

(申命記24・17〜19)

ミレーは、この申命記の理念を表したルツ記の場面を取り入れて「落穂拾い」を描いたと言われています。

これは、キリスト教の教えではなく、旧約聖書に書かれている「全人類」への教えではないでしょうか。

レコンキスタの時代も、現代も、自分たちがそもそも寄留者に過ぎないことを完全に忘れているのです。

もちろん現代社会は、各国が定めた法律に則って暮らす義務と責任をだれもが持っていますが、「メキシコ湾」か「アメリカ湾」か、そのようなレベルの争いが未だに繰り広げられているのが現実です。

問題が拡大したのはテレビ局のせい、山火事が大規模で長期間にわたったのは前政権の予算配分のせい(気候変動対策に予算を割きすぎたから)、旅客機に軍のヘリが追突したのはFAAがDEI(多様性、公平性、包摂性)の推進のために「重度の知的障害や精神障害を持つ人々の雇用を進めた」せい、、、。

(もちろん、大統領の根拠のない発言です)

紹介した本によると、10世紀のアンダルス(現在のスペインの一部)では、どれか一つに統合されることのないハイブリッドな社会でした。

公用語はアラビア語、日常言語はラテン語が俗語化したロマンス諸語、ヘブライ語もユダヤ人の儀礼言語として用いられていました。

イスラムが実質的に支配していた10世紀の後ウマイヤ朝は、ユダヤ教徒もキリスト教徒も、その庇護のもとで自らのアイデンティティを維持しながら、それぞれの分野で活躍していたそうです。

「多様性に根差し、宗教的寛容によって形作られた非凡なる中世文化」と書かれています。

2025年の今、そのような社会の形成を求めるのは理想主義すぎるでしょうか。

少なくともキリスト教を信仰するのであれば、信仰の根本を思い起こし、わたしたち一人ひとりがもっと寛容でなければならない、と痛感するこの頃です。

ミサ後の、わたしの大好きな光景です。

あちらこちらで、それぞれの日常を交換する信徒の皆さん。

わたしも、週に一度お会いする方々と言葉を交わす日曜日が大好きです。

家庭における愛

新年あけましておめでとうございます。

お正月を家族とともに過ごす、というのは日本の良き伝統ですね。

我が家には中学生の甥が一人だけ帰省してくれたので、「初詣に行こう!」と教会に連れて行き、一緒に座って祈ることができました。

素晴らしい一年のスタートが切れた気分です。

今年はどのような一年にしたいですか?

今年の抱負、どのように考えていらっしゃいますか。

新年最初に、トビト記を読みました。

トビト(義人としてトビトと息子のトビア、その嫁のサラ)への神の絶えざる保護、苦難や迫害にあっても神に忠実に生きる姿が物語形式で描かれています。

わたしは4人の姪甥に、「人からして欲しいことを人にもしなさい(マタイ7・12、ルカ6・31)」と常々話しています。

トビト記には、その由来とも言える教えが書かれています。

目が見えなくなり、生きていることが辛く、死にたい、と嘆き暮らすトビト

嫁いだ夫7人が次々と亡くなり、何のために生きているのかわからない、この世から解き放って欲しい、と願うサラ

二人を繋いだのは、神の使いラファエルでした。

息子よ、日ごとに主を思い起こしなさい。

息子よ、できるかぎり施しをしなさい。

息子よ、すべてのみだらな行いから身を守りなさい。

息子よ、お前の兄弟たちを愛しなさい。

子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。

お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。

(トビト記4章抜粋)

この4章の教えは、現代でも親が子どもに伝えるべき全てではないかと思わされます。

兄弟、とは、この時代は親族(従兄弟など)を指しており、家族を大切にすることを意味しています。

ラファエルを伴ってトビアが旅に出る際、息子にこう語りかけるトビト

息子よ、旅に必要なものを整え、兄弟と一緒に出発しなさい。

天におられる神が、お前たちを守り、無事にわたしのもとに連れ戻してくださるように。

息子よ、神の使いが、お前たちとともにいて、無事に旅をすることができるように。

(5・17)

7人もの夫に(結婚したその夜に)死なれた娘サラがトビアと結婚することになり、翌朝トビアが無事に生きていることを知ったサラの父の祈り

「神よ、あなたは、あらゆる清く尊い賛歌をもってたたえられますように。

あなたのすべての聖者と被造物とが、いく千夜にわたって、あなたを賛美しますように。

主よ、彼らに憐れみと救いを与え、彼らの一生が喜びと憐れみに満たされますように」。

(8・15〜17)

二人の父の、こどもに対する愛情と神への賛歌が感動的で、ここも、現代の親のこどもへの願いの全てではないでしょうか。

サラの家での婚礼期間を終えて家に戻る際に、トビアが義理の両親へかける言葉も、親へのこどもからの愛の全てです。

「主がわたしに一生の日々、あなた方を敬う恵みを与えてくださいますように」。

(10・14)

ラファエルが神の使いであることを明かし、トビトたちに向けてこう言います。

日ごとに神を賛美し、かつ神に向かって歌いなさい。

(12・18)

ふと開いたトビト記には、わたしの今年の抱負の全てが詰まっていました。

家族への愛、親子の慈しみ合い、こどもへ伝えたい大切なこと、これがすべての家庭において大切にされれば。

改めて、家庭がすべての愛の根幹であることを、新年から再確認することができました。

・・・・・・・・・・・・・・

2025年の聖年は、次の教会への巡礼が推奨されています。

福岡教区 巡礼指定教会

浄水通 教会(福岡県)

大名町 教会(福岡県)

久留米 教会(福岡県)

小 倉 教会(福岡県)

佐 賀 教会(佐賀県)

島 崎 教会(熊本県)

八 代 教会(熊本県)

大 江 教会(熊本県)

久留米教会にも多くの方が巡礼に来られるかと思います。

初めて久留米教会に来られる方には、聖堂入り口に、「わたしたちのあゆみ(久留米教会の歴史)」「はじめて教会に来られた方へ(未信者向け)」という2種類のパンフレットと、12月に発行したみこころレターを置いております。

巡礼のスタンプラリーのためのスタンプも準備しております。

どうぞ、ごゆっくりお祈りください。

皆様にとって、2025年が希望豊かな一年となりますように。

・・・・・・・・・・・・

聖年の祈り

天の父よ、

あなたは、わたしたちの兄弟、御子イエスにおいて信仰を与え、

聖霊によってわたしたちの心に愛の炎を燃え上がらせてくださいました。

この信仰と愛によって、

神の国の訪れを待ち望む、祝福に満ちた希望が、

わたしたちのうちに呼び覚まされますように。

あなたの恵みによって、わたしたちが、

福音の種をたゆまず育てる者へと変えられますように。

この種によって、新しい天と新しい地への確かな期待をもって、

人類とすべてのものが豊かに成長していきますように。

そのとき、悪の力は打ち払われ、

あなたの栄光が永遠に光り輝きます。

聖年の恵みによって、

希望の巡礼者であるわたしたちのうちに、

天の宝へのあこがれが呼び覚まされ、

あがない主の喜びと平和が全世界に行き渡りますように。

永遠にほめたたえられる神であるあなたに、

栄光と賛美が世々とこしえにありますように。

アーメン。

聖年の日程表

https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2024/04/JPN-CAL.pdf