行事風景

母マリアの痛み

19日(日)の午後、久留米教会のフィリピンコミュニティの皆さんによる聖母祭が行われました。

昨年も参加させていただいたのですが、フィリピンの皆さんのマリア様への信仰はとても深く、愛に満ち、明るく陽気で、彼女たちの集まりはいつも大好きです。

その後、第3日日曜日の英語ミサがありました。

火災で大きな被害を受けたパリのノートルダム、これからどうやって修復されていくのか気にかかるところです。

フランスのメディアがおよそ1000人を対象に行った調査では、

元の姿を復元すべきだと答えた人は55%、新たなデザインを支持すると答えた人が44%と、

世論も割れていて、再建の在り方をめぐって議論になっているようです。

ノートルダム(Notre-Dame)はフランス語で「我らの貴婦人」という意味で、聖母マリアを指します。

9/15は『7つの痛みのノートルダム』の記念日とされています。

7つの痛み、とは

①シメオンの預言

②エジプトへの逃避行

③少年イエスと神殿ではぐれたこと

④イエスの十字架の道行き

⑤十字架上での刑死

⑥亡くなったイエスを十字架から降ろすこと

⑦イエスの埋葬

マリア様の苦しみを追っていく信仰を表しています。

18世紀にベネディクトゥス13世が公式の典礼として採用されました。

「マリアの痛みとは、

彼女の息子によってなされた神の愛の啓示の前に分裂しあう人間のために心を引き裂かれた痛み

であり、その痛みを通してイエスの受難に思いを馳せ、救いを自覚しなくてはならない。」

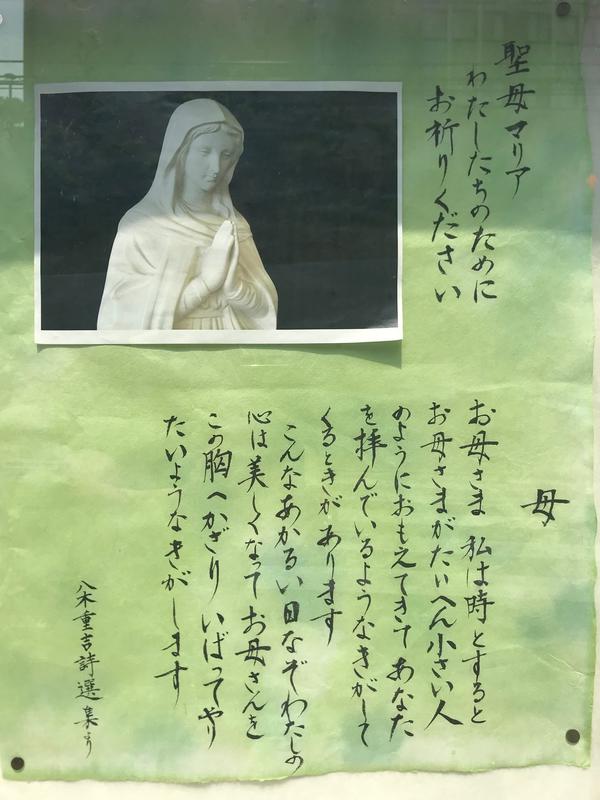

すっかり忘れていたのですが、先週の日曜日は母の日でしたね。

浄水通教会の入り口に掲示されていました。

(高校時代の担任シスターが書かれたものです。)

この詩を読んで、母の苦しみ、悲しみ、喜び、いろいろと思いを馳せました。

薔薇の奇跡

奇跡、信じますか?身近に経験された方はいらっしゃいますか?

それが奇跡なのかは確信が持てないとしても、「奇跡的な体験」はわたしも経験したことがあります。わたし自身の病気の克服もですが、父は13年前にステージ4の癌で余命半年と言われましたが、今でも元気に仕事と趣味に没頭しています!

祈りや願いのとき、どなたか聖人に依り頼むという方は多いかと思います。

かつてヨハネ•パウロ2世は「信者から1番人気があって1番願い事をされているのはパドヴァの聖アントニウスと聖女リタだ」とおっしゃったそうです。

聖女リタは「絶望的な案件」「不可能な案件」に効くのだとか。

我が家に以前いた猫ちゃんの名前がリタでした。

聖女リタからとったわけではないのですが、最近彼女に関して書かれた本を読んだので、とても親近感が。

リタは、いわゆる聖女像とはかけ離れた人生だったようです。結婚歴があり、旦那様は家庭内暴力をふるう男、2人の息子は不良。

夫と息子に先立たれた後に、頼んでは断られを3度繰り返したのちに、奇跡が起きてようやく修道院に入ります。しかし、額の傷から悪臭を放つようになり、晩年は14年もの間、隔離されました。

なぜ彼女が奇跡を起こし、今現在も絶大な信頼と人気を誇っているのか⁈

彼女の命日で祝日でもある5/22には、薔薇の奇跡のエピソードにちなんで巡礼者は赤い薔薇を持って集まるそうです。

リタにまつわる奇跡のエピソードはたくさんあるようです。妻として母として献身的に生き、未亡人となり、修道女としても決して幸せとは言えなかったかもしれません。だからこそ、「絶望的な案件」「不可能な案件」に効くとされているのでしょう。

5月は聖母マリアに捧げられた月です。薔薇の季節、マリアとリタが多くの恵みを下さるよう祈りましょう。

他者とのかかわり

GW後半は初夏のような陽気ですが、皆さま少しはゆっくりお休みされましたか?

福岡教区報の5月号に掲載されていた「司教、花祭りにお寺を訪問」の記事、大変興味深く読みました。

4/8のお釈迦様の誕生を祝う仏教行事に際して、教皇庁諸宗教対話評議会(←この会そのものに興味津々‼︎)からのお祝いメッセージを持ってお寺を訪問されたそうです。

以前から、こうした他宗教やプロテスタント教会とカトリック教会のかかわりについて、とても関心を持っています。

宮﨑神父様は昨年、プロテスタントの日本基督教教団の筑後地区研修会において講和を依頼され、「隠れキリシタンと潜伏キリシタンについて」というテーマでお話しをされました。

明治時代に創設された教団のため、そのテーマについてよく知らないので勉強したい、との要望があったからだそうです。

久留米教会では毎年12/25の夕方、色々な宗派のプロテスタント教会の信徒と合同で、久留米のメインストリートでクリスマスキャロリングをしています。

ブッダの教えの中に「此あれば、彼あり」というのがあります。

これがこのようなのは、かれがあのようであるからだ、というシンプルな教えです。

他の波があるから、この波が存在する。

哲学的ですが、水は波の存在の基盤なので、波は自分が水そのものであることに気づくのです。

作家の若松英輔さんによると、

「私たちカトリックは」と言ったとき、普遍を意味するカトリックの本来の、すべての人たちと何らかの形でつながろうとする営みどころかむしろ、「わたしたちは選ばれたもの」という立場に立つことになる。それはカトリックの霊性に離反することだ。

わたし自身、他者、他宗教の方々に少なからず偏見を持った気持ちをもってしまうことがあります。

司教様のお寺訪問の記事から、とても考えさせられました。

わたしたちの創造主

教会の敷地内の植物たちも、春爛漫の季節に息づいていて、素晴らしい生命力でわたしたちを魅了しています。

ご復活祭のあと、聖書を最初のページから開いて読むにはよいタイミングだと思い、読み返しています。

創世記の始まりは、第一部 『世界と人間の起源』、1章の小タイトル『宇宙の創造』となっています。

1 初めに、神は天と地を創造された。

2 地はむなしく何もなかった。

3 闇が深淵の上にあり、神の霊が水の上を覆うように舞っていた。

フランシスコ会訳の聖書の注釈には、こう書いてあります。

「祭司伝承による創造の経緯では、古代に普及していた考えに基づいて宇宙のことが描かれている。

記事は当時の知識を反映したもので、今日知られているような科学的なものではない。

著者は、人間が特に万物の霊長として神によって創造され、万物の支配権にあずかっていることを説いている。」

さすが、現代的な解説!!

高校生の頃、担任のシスターがおっしゃった言葉がずっと心に残っています。

それは、「科学者が宇宙、地球、種の起源を突き詰めて研究しても、

最後には、『最初を作ったのはだれか』という問題に行き当たるそうです。」

というお話でした。

そのシスターがおっしゃっていたのは、村上和雄さん(筑波大学名誉教授)の言葉でした。

彼がその著書などでたびたびおっしゃっているのは、『サムシング・グレート』という概念です。

(村上先生の本はどれもとても面白いのでお勧めです!)

「サムシング・グレートがどんな存在なのか、具体的なことは私にも分かりません。

しかしそういった存在や働きを想定しなければ、小さな細胞の中に膨大な生命の設計図を持ち、これだけ精妙な働きをする生命の世界を当然のこととして受け入れることは、私には到底できないことでした。

それだけに、私は生命科学の現場で研究を続ければ続けるほど、生命の本質は人間の理性や知性だけでは説明できるものではないと感じるようになりました。」

致知出版社ホームページより抜粋

村上先生はカトリック信者ではないので、わたしたちが指す「神様」のことをサムシンググレートとおっしゃっているのではないのですが、世界的にすぐれた業績を残されている方が、「科学を突き詰めても説明できない何か」の働きによってわたしたちが生まれ、生かされていることは間違いないと考えていらっしゃるのです。

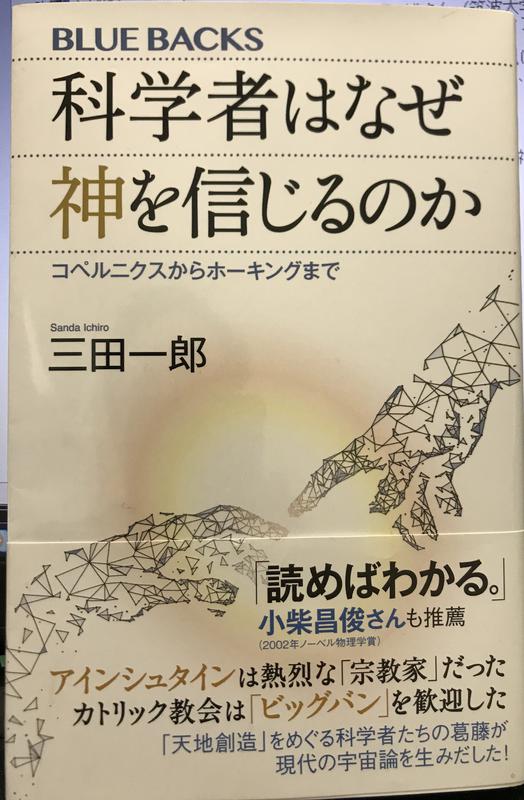

一冊の本をご紹介します.

三田一郎さんという、名古屋大学名誉教授でカトリック助祭でもいらっしゃる物理学者の著書です。

「科学者はなぜ神を信じるのか」

タイトルだけですぐに購入し、一気に読みふけりました。

内容を少しご紹介します。

「ニュートンの運動方程式は、神の領域の多くを科学の領域に移しました。

もしも宇宙がこうした物理法則に沿って創られたなら、それらの法則は宇宙創造の前に存在していたはずです。

とすれば、「物理法則こそが神の正体ではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、それは違うと私は思います。

物理法則は、家の建築にたとえれば設計図のようなもので、設計者そのものではありません。

もしも宇宙に設計図があったとしても、ならば設計をしたのは誰なのか、という問題は依然として残るのです。

そして、ニュートン以降の科学者たちにとっても、神の存在をめぐっての議論は、宇宙に創造主は存在するか否かという議論に収斂していくのです。」

お二人とも、生命の設計者がいるはずだ、というお考えに到達されているのは面白いと思いませんか?!

アメリカでは(一部の保守層の地域ですが)、聖書の言葉は書かれている一字一句がそのまま神の言葉であるから「進化論は間違っている」としていまだに教えられていない地域があるそうです。

創世記に限らず、聖書に書かれていることを全て歴史的事実だととらえる必要はない、と、ある神父様から教わりました。

大切なのは、わたしたちがどうやって進化していまの姿で生きているか、ではなく、

創造主である神様は、わたしたちを「お望みになり」「神の似姿」として生かされている、ということなのではないでしょうか。

ご復活の喜び

主のご復活おめでとうございます!

20日(土)の復活徹夜祭では3名の方が受洗され、21日(日)のご復活主日のごミサでは11名の幼児洗礼式が執り行われました。

本当におめでとうございます。

復活徹夜祭のごミサは、光の祭儀から始まりました。

聖堂正面の扉から入り、中央のロウソクから火をもらいながら順に信徒が入場しました。

ご復活に限らず、ごミサはいつも「おはよう」から始まります。

マタイの福音書28章も、「おはよう」のエピソードから始まります。

天使が墓石の上に座り、マグダラのマリアともう一人のマリアに言います。

「あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。」

彼女たちは恐れながらも大喜びで、弟子たちに知らせようと走り出します。

するとイエス様が行く手に立って「おはよう」と声をかけられるのです。

教会に行くと、神父さまが聖堂入り口に立っておられ、わたしたちに「おはよう」と声をかけてくださいます。

いつもごミサでご一緒する信徒の皆さんと、互いに「おはよう!」と声をかけあいます。

ご復活のミサでは「おはよう!おめでとうございます!」

そして、座って祈り始めるとき、真っ先に心に浮かぶ気持ちは「神様、今週も一週間ありがとうございました。」

おはよう

おめでとう

ありがとうございます

この3つのことばさえあれば、わたしたちの心は豊かに満たされます。

キッペス神父様がミサでおっしゃいました。

「朝起きたらまず、鏡に向かって自分にあいさつをしてください。

自分に、おはようとあいさつをするのです。

日々、自分を受け入れなければ人を受け入れることはできません。」

ご復活のミサの様子をダイジェストでお伝えします。

普段の倍、久留米のご復活のミサはいつも、外まであふれる参列者です。

最初に宮﨑神父様がお香をふりまかれます。聖堂中に心地よい香りが漂います。

ベルナデッタちゃんを始め、幼児洗礼式で11名の子どもたちがわたしたちの仲間入りをしました。

みんな、ようこそ!

日曜学校の子どもたちが、イースターエッグを配ってくれました。

新しい命が産まれるシンボルとして、ご復活のお祝いに卵が使われます。

また、春にたくさん赤ちゃんを産むことから、うさぎもイースターの象徴です。

春です。

このご復活のごミサがくると、1年が始まった!という気持ちになるのはわたしだけでしょうか。

この喜びを胸に、「おはよう」「ありがとう」の日々を大切に過ごしていきたいと思います。