行事風景

真の「主の平和」

12日のミサでは、ご復活祭に洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

大人になってから自分の意思で勉強し、受洗を決められたお二人は、今どのような心境でしょうか。

わたしは20歳の時に受洗しましたが、今でもあの時の清々しい気持ちは忘れることがありません。

あれから32年、母が亡くなって12年。

わたしにとっては、この日々は長い長い年月でした。

東日本大震災から12年、コロナの蔓延から3年、ロシアのウクライナ侵攻から1年、トルコ・シリアの地震から1か月。

被災された方がインタビューで「あっという間の12年でした。」と仰っていました。

「もう12年も経ったのか、、、」と感じていらっしゃる方もおられるでしょう。

強い向かい風の中を前進し続けているような、わたしには想像もつかないほどの辛い苦しみの中を生きている人が世界中にいるのだと思うと、胸が締め付けられます。

12年前の5月に、宮城県の亘理町にボランティアに行きました。

一緒に行った友人から「今、追悼式に出てきました。」と3/11の午後、連絡がありました。

海沿いに新しい家が立ち並び、公園もいくつも整備され、見違えるような町になっていた、と知らせてくれました。

ハード面の復興はかなり進んでいるようです。

災害や戦争で被害に遭う方々にとって、それよりも大切なのは心の復興だ、とよく言われるのを耳にします。

9歳の時に被災した佐々木朗希投手がWBCで活躍する姿は、きっと故郷の陸前高田市を始め、被災地の多くの方々にとって心の励みになったのではないでしょうか。

毎年この時期になると考えるのは、神義論についてです。

2021年の一年間、福音宣教において連載された、本多峰子さんの神義論について考察を読み返してみました。

一般的に知られている考え方は、いわゆるアウグスティヌス神義論であり、それは、「悪はそれ自体が存在するのではなく、善の欠乏である。神は人間に自由意思を与え、人間がそれを乱用した結果が悪である。」というものです。

一方で、本多さんが紹介されたプロセス神学の考え方では、「この世になぜ悪があるのかと神の責任を問うのではなく、この世にある悪や人間の苦しみを神ご自身が自己のうちに感じ、神が人間の苦しみを共に担って苦しんでくださっていると考え、そこに大きな意味をみる。」というものだそうです。

カトリックの教義とは相容れない部分が多いプロセス神学ですが、この考え方は頭に入れておきたいと思います。

◆神がわたしたちの苦しみをすべて分かち合ってくれているという確信

◆なぜこの世に悪があるのかだけを考えるのではなく、神はともに苦しんでくださり、善に導こうとしてくださっている。

さらに、本多さんの連載のなかで、わたしなりにこれが結論だと感じたのは、次のような記述でした。

イエスは、「なぜ全能の神が造ったこの世に悪があるのか」「なぜ私たち人間はこのように苦しまなければならないのか」というような問いは、ご自身も問わず、答えもなさっていません。

けれども、そのような問いの答えを模索するより前に、苦しんでいる人たちを救うことに力を尽くしてくださっています。

私たちは、悪のない世界を実現する力を与えられ、そうすることを求められている---これがイエス様の示してくださった悪の問題への答えではないでしょうか。

『You Raise Me Up』という曲の歌詞です。

気持ちが沈んで、心も疲れ果てた時

困難に見舞われ、心に重荷を負った時

わたしは静かに、静寂の中で待つ

あなたが隣に来て一緒に座ってくれるまで

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、高い山にも登れる

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、嵐の海も歩ける

あなたの肩に身を預けることで

わたしは強められる

あなたがわたしを強め

今以上の自分になれる

「主の平和」「シャローム」とわたしたちは口にしますが、これは、精神的な心の平安だけではなく、心身共に満たされた状態を意味するものです。

旧約聖書には、シャロームに相応する箇所が「元気」「喜び」「繁栄」などの表現で表されています。

災害や戦争で避難生活をされている方々は、寝る場所と温かい食事があっても、精神的には落ち着かない日々を過ごされています。

ミサの際に「主の平和」と挨拶する時、前後左右の方のことではなく、四旬節の間だけでもこうした方々の真の平和のために祈りたいと思います。

心を尽くす

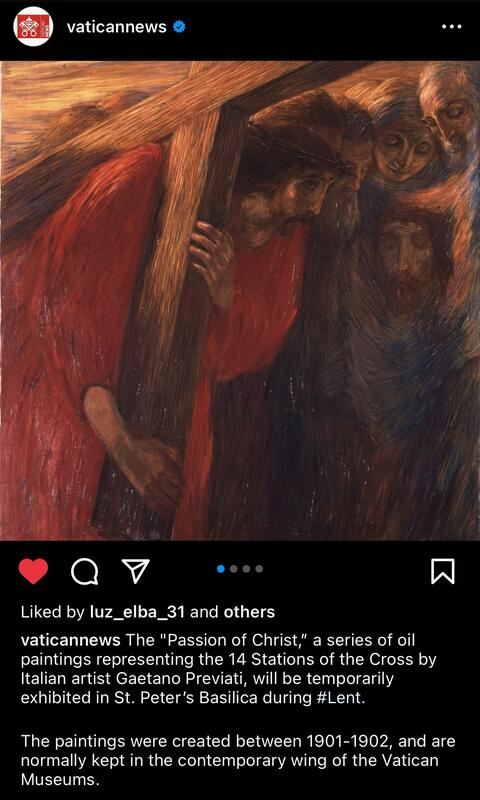

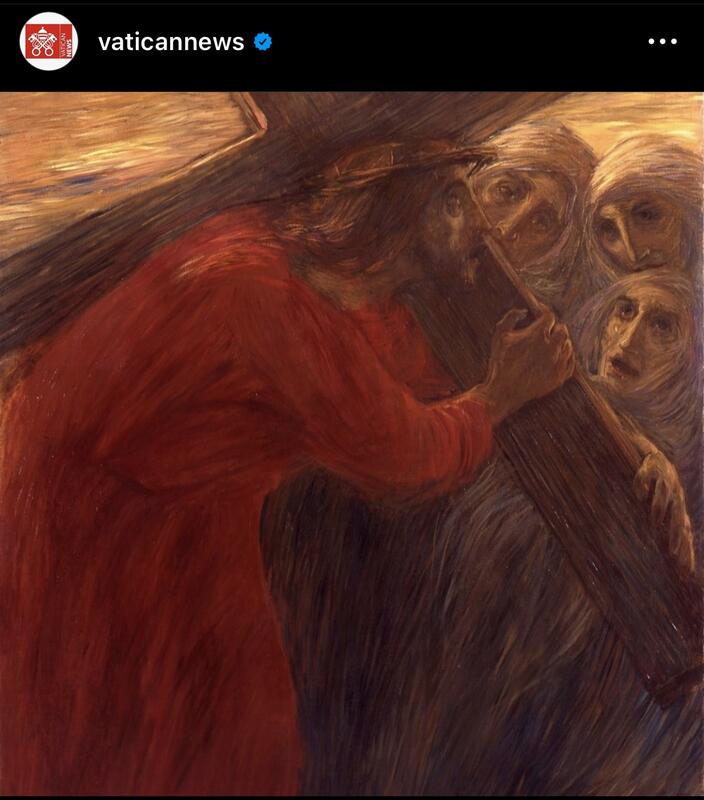

イタリアの画家、ガエターノ・プレヴィアーティの作品をインスタグラムで見て、とても惹きつけられました。

四旬節の間、彼の作品である十字架の道行きの連作が、サンピエトロ寺院で特別に展示されているそうです。

イエス様、(おそらく)マリア様の表情が、わたしたちに語りかけてくるような気がします。

悲壮感というよりも、イエス様の強い意志のようなものを感じます。

こちらは、『ゆりの聖母』というタイトルの作品です。

同じ画家の作品ですが、先ほどの絵とは対照的に、幸せな母子のあたたかな雰囲気が伝わってきます。

マリア様が母親として、全身全霊で愛を注いで育てる覚悟をされていたのだろう、と想像します。

あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。

(申命記6・5)

今日、あなたの神、主はあなたに、これらの掟と法を行うように命じられる。

あなたは心を尽くし、魂を尽くして、それを忠実に守りなさい。

(申命記26・16)

心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい。

(ルカ10・27)

ルカもマルコも、ユダヤ教の伝統で最も重要な戒めであるこの掟を引用しています。

福音宣教3月号の本多峰子さんの記事に、この箇所についての解説がありました。

福音記者が、申命記の「心、魂、力」を「心、精神、力、思い」の4つに増やしたというよりも、ヘブライ語の「心」をより分かり易くギリシャ語にした際に2つに分かれたのだ、ということです。

本来の意味では、ものを感じ取ったりする「心」だけでなく、「意志」「意図」といった意味も含まれている。

「魂」は、「息」の意味もあり、命そのものをも表す。

「力」は、富や資力なども含めた個人の持つあらゆる力を意味する。

つまり、心の中に分裂なく、命を尽くして、資力を尽くして、恐れからではなく愛から、全身全霊で神の律法を守りなさい、という掟なのです。

改めて、ユダヤ教の教えの深さ、厳しさを痛感します。

毎日毎日「心、魂、力」を尽くすことは難しいですが、「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」生きるように、とは意識しているつもりです。

人付き合い、家族との生活、仕事への姿勢も、つまるところは「心、魂、力」をどれだけ注ぐかではないでしょうか。

「自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか」とは、まさに的を得た言葉です。

自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。

(レビ記19・18)

神を愛する以前に、まずはこちらの方が大事だと思うのです。

家族や周囲の人へ「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」愛を持って接することができなければ、神様を全身全霊で心を尽くして愛することはできないでしょう。

わたしの掟と定めを守れ、人はそれを行うことによって生きる。

(レビ記18・5)

それを実行しなさい。そうすれば、生きるであろう。

(ルカ10・28)

「行いが伴わない信仰になってはいないか」日々を振り返り、自分の行いを振り返り、明日をより良く生きたいものです。

と、ここまで書いたところで、日曜日のごミサに行きました。

ミサ後、聖堂では、左側に十字架の道行をする日曜学校の子どもたち、真ん中には女性の会の皆さんの分かち合い、右側には新しい聖歌の練習をする方々の姿が。

さらには、信徒会館では手話の勉強会が行われていました。

皆さんの心を尽くした信仰の姿に触れることができた、小春日和の素敵な日曜日でした。

罪の告白

四旬節が始まりました。

昨年の2/24に、ロシアによるウクライナ侵攻が突如始まり全世界を驚かせましたが、あれから1年になるのですね。

この1年の間に起きた世界の経済にもたらされた混乱、特にエネルギー価格の高騰や食糧危機は、アフリカや中東などの途上国、新興国の人々を苦しめていることも忘れてはならない問題です。

ウクライナの方々のために祈り続けていますが、この戦争は世界中が巻き込まれている世界規模の危機でもあります。

誤解を恐れずに書きますが、わたしたち(西側諸国と言われる国々)の価値観が正しく、プーチン大統領の主張が100%間違っていると本当に言い切れるでしょうか。

なぜなら彼は、「祖国を守るために正しいことをしている」と強く信じている様子だからです。

価値観の相違、と簡単に片付けられる問題ではないのですが、あれほどに強固な信念を持った指導者を説得できる術があるとは思えません。

そして同時に、もしかしたら教皇様の言葉になら耳を傾けるかもしれない、とも思うのです。

四旬節の間に、何か良い進展が起きないか、ひとりのキリスト者として心から願い、祈ります。

「四旬節は、本質に立ち返り、余計なものを脱ぎ捨て、神と和解し、はかない人間の塵の間に隠れて住まわれる聖霊の火を掻き立てる時」と教皇様がおっしゃっていました。

四旬節は、「洗礼の準備」「回心と罪の償い」の時でもあります。

もし、わたしたちには罪はないと言うなら、わたしたちは自分を欺いており、真理はわたしたちの中にありません。

もし、わたしたちが自分の罪を告白するなら、真実で正しい方である神は、わたしたちの罪を赦し、あらゆる不義からわたしたちを清めてくださいます。

もし、わたしたちは罪を犯したことがないと言うなら、わたしたちは神を偽り者にすることになり、神の言葉はわたしたちのうちにありません。

(1ヨハネの手紙1・8〜10)

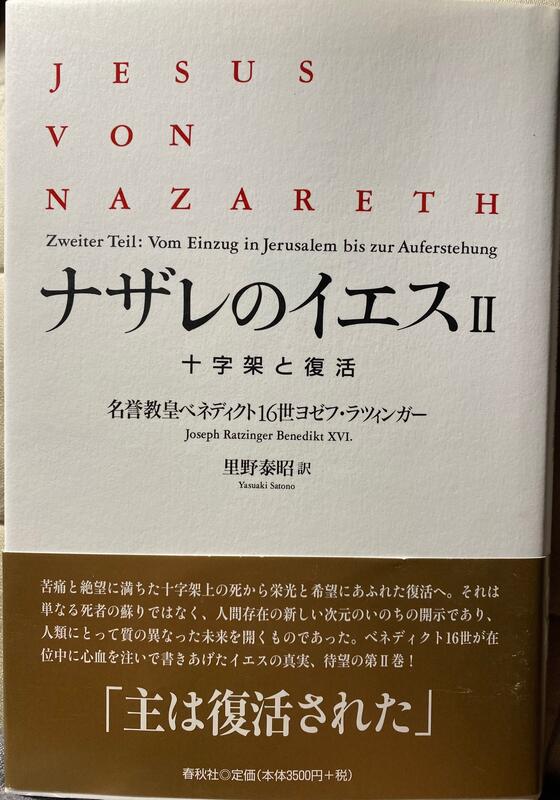

先週ご紹介した、前教皇ベネディクト16世の本にはこうあります。

洗礼を受けた者も罪びとであるのですから、罪の告白が必要なのです。

それはわたしたちを全ての不正から浄めてくれるのです。

罪は心の中でそのままに放り置かれ、化膿するにまかせられ、内側から毒を出すままに放置されてはなりません。

罪は告白されなければならないのです。

罪を告白することによって、わたしたちはそれを光の中に置き、浄化の力を持ったキリストの愛のうちにそれを差し出すのです。

「あなた方が癒されるために、互いに罪を告白し、そして祈り合いなさい。

正しい人の祈りは大きな力があり、効果があります。」

この、ヤコブの手紙5・16にあるように、罪の告白はユダヤ教の習慣に由来するものだそうです。

ディダケー(十二使徒の教訓と言われる、1世紀末ごろに書かれた、教会生活の規定などの文書)には、こう書いてあります。

「あなたたちは主の日には、前もってあなたたちの罪を告白したのちに、パンを裂き、感謝するために集まりなさい。」

以前、ミサに参列していたベトナム人の信徒の中に、聖体拝領の際にご聖体をいただかない人が何人もいたので「どうして?」と聞いたら、「最近告解をしていないので」という答えに驚いたことがあります。

しばらく教会から遠のいていた方も、久しぶりにごミサで聖体拝領をしたい場合は司祭にその旨を申し出、事前に告解をする必要がある、と最近知りました。

以前もご紹介したことがありますが、プーチン大統領は熱心なロシア正教徒です。

原爆投下の映像を観て拍手するアメリカ大統領と正反対に、十字を切るような方です。

彼の頑なな心を解きほぐす術があるような気がするのです。

永遠のいのち

去年の秋に膝の手術をし、今は回復していますが、今度は腰痛に悩まされています。

長年の義足での生活の影響でしょう。

これからは、こうして身体と向き合って生きていくことになりそうです。

そして、これは神様からの徴だと思っています。

神様がわたしを気にかけてくださっているんだ、と思っています。

「身体に不調が出ていて辛いだろうけど、ちゃんと導くから安心しなさい。」そう言ってくださっている気がしています。

「去年と今年、膝と腰を悪くしたのは、あなたがこの2年『天中殺』の真っ最中だからだ」と知り合いに言われて驚きました。

占いですから、信じることも惑わされることもありませんが、「運が悪い」と言われるのはやはり残念です。

先日、大きな荷物が届きました。

玄関に「配達物は玄関前に置いて行ってください」と張り紙をしているので、たいていの荷物は置いておかれるのですが、「重い荷物なので中に置いておきますね」と配達の方が玄関の中に運んでくれました。

腰痛に耐えながら食事の用意をしたら、「美味しかった~!」と父が言ってくれました。

こうした些細な事に喜びと幸せを感じることができるのはお恵みで、「信仰を持っているおかげだ、わたしは運がいい!」と思えます。

そんな今週、目に留まったのは詩編の次の箇所でした。

主よ、わたしの声を聞き、わたしが叫び求める時、わたしを憐れみ、答えてください。

わたしの心はあなたの言葉を借りて言います、

「わたしの顔を求めよ」と。

主よ、わたしはあなたの顔を求めます。

わたしの助けとなってください。

わたしの救いの神よ、わたしを見捨てず、見放さないでください。

たとえ、父母が見捨てても、主がわたしを迎え入れてくださる。

主を待ち望め。

心を強くし、雄々しくあれ。

主を待ち望め。

(詩編27・7~10,14)

主よ、わたしを見捨てないでください。

わたしの神よ、わたしから離れないでください。

主よ、わたしの救いよ、急いで助けにきてください。

(詩編38・22~23)

キリスト者の信仰は、運勢に惑わされたり、運命に囚われたりはしません。

年明けから、この本を読み進めています。

ベネディクト前教皇が学者であったことは知っていましたが、枢機卿になられる以前は長い間大学で教鞭をとられていたことはこの本で初めて知りました。

とても難しい本ですが、ひとつひとつの言葉に重みがあり、丁寧に読みたいと思っています。

『聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます』

毎週、なんとなく唱えている言葉ですが、次の下りを読んですーっと心に落ちました。

「永遠のいのち」とは、現代の読者がすぐに想像するように、死後のいのちのことではありません。

「永遠のいのち」とはいのちそのもの、本来的ないのち、今この時において生きられ、物理的な死によって何らかの影響を蒙ることのないようないのちなのです。

今、「いのち」を得ること、何ものによっても、何びとによっても奪われ、破壊されることのない真のいのちを得ることが問題なのです。

初期のキリスト教徒たちは、単純に自分たちを「生きるもの」と呼んだのでした。

彼らは、すべての人たちが探し求めているもの、いのちそのもの、完全な、それ故破壊されることのないいのちを見出していたのでした。

「永遠のいのち」は「認識」によって、「知る」ことによって与えられるというものです。

人間は自分の力で、自分のためだけに、永遠のいのちを得るのではありません。

自ら「いのち」である方との関係において、いのちある者となるのです。

死は人間から生命を奪うことができるかもしれません。

しかし、それを超えたいのち、真のいのち、それは残るのです。

わたしたちはイエス様、神との関係のうちに生きているということです。

わたしたちが信仰を得たというのは、神の愛を知り、それが永遠のいのちを生きることであると認識したということです。

こうも書いてあります。

キリスト者はあれやこれやのことを信じるのではありません。

キリスト者は究極的にはただ単純に神を信じるのであり、唯一のまことの神の存在を信じるのです。

朝、「今日の運勢」を気にして一日をスタートさせるよりも、今日も神様に導いてもらえるように祈ることから始めるほうが良いですよね!

四旬節を前に、良い気づきを得ることができた気分です。

灰の水曜日のミサの準備ができました。

人間の弱さ

トルコ・シリアで起きた大地震の被害をニュースで見る度に、心が苦しくなります。

多くの命が犠牲になり、全容が完全に明らかになるには時間がかかるのでしょう。

トルコには各国からの支援が集まっているようですが、内戦状態のシリアには直接手を差し伸べられない現実。

福岡教区でも募金の受付を始めています。

皆様のご協力をお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・

2月6~8日に西日本新聞に連載されていた、「プーチンの戦争-侵攻1年-」という記事。

プーチン大統領は大晦日の演説で、「祖国防衛は先人と子孫に対する神聖な義務だ」と言ったそうです。

1月末のインタビューで、ゼレンスキー大統領は「プーチンとの会談には興味がない」と発言したとも。

同じ面には、ウクライナの国防相が軍の食糧調達を巡っての汚職が原因で辞任、とのニュース。

人間とはなんと弱いのでしょうか。

自然の威力の前に、わたしたちは無力です。

今回の戦争で、いったい何人の兵士と市民が犠牲になったのでしょう。

その最中にあっても、自らの私腹を肥やす人間の存在。

「わたしが道をそれたのは、主のせいだ」と言うな。

主は決してご自分が憎むことをなさらないのだから。

「主ご自身がわたしを迷わした」と言うな。

主は罪深い者には用がないのだから。

主ご自身が始めに人間を造り、彼の手に判断を任された。

お前が欲するなら、掟を守ることができる。

これを忠実に守ることは、お前の決定するところである。

主は、お前の前に火と水を置かれた。

お前の欲しいものに手を差し伸べよ。

人の前に生と死とが置かれている。

いずれでも、欲するものが彼に与えられる。

主は、誰にも不敬な者になれと命じられず、誰にも罪を犯す許しを与えられたことはない。

(シラ15・11〜12、14〜17、20)

主は人間を土から造られ、彼を再び土に帰される。

主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった。

主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。

(シラ17・1、6〜7)

すべてのことを行う力は人間にはない。

人の子は不死身ではないのだから。

太陽に優って光り輝くものがあろうか。

しかし、太陽ですら欠けることがある。

肉と血からなるものは、悪を思い巡らす。

主は、いと高き天の大軍を見守られる。

しかし、人はみな、塵と灰にすぎない。

(シラ17・30〜32)

旧約聖書、大好きです。

紀元前2世紀初頭に書かれたとされるシラ書ですが、その教えは全く色褪せることなく現代のわたしたちの心にも染み透るものがあります。

シラ書は長い間その写本が失われていましたが、19世紀末にカイロの古いユダヤ教会堂で写本が見つかり、その後20世紀になってクムランとマサダの城壁からほぼ全ての写本が発見されたそうです。

クムランの洞窟とマサダの城壁です。

人間には自由が与えられました。

同時に、知恵もお与えになりました。

わたしたちは、弱いだけではなく、使い分けることのできる知恵と判断力を持ち合わせているはずです。

トルコとシリアへの支援と、ウクライナへの戦闘機の供与。

比べるべきものではないかもしれませんが、今、世界が目を向けるべき、手を差し伸べるべき対象と優先順位を見誤ることがありませんように。

わたしはバイオリンの演奏を聴くのがとても好きなのですが、1番好きなのはと聞かれたら、迷わず五嶋みどりさんを挙げます。

彼女は子どもの時から天才と言われ、11歳でデビュー後、10代のうちに世界的な評価を確立させました。

ですが、22歳のときに心身ともに不調をきたし、しばらくの間、表舞台から身を引いていました。

今はまた精力的に演奏活動をされていますが、その時の経験から「みどり教育財団」を立ち上げ、音楽を通して世界の若者のための活動も積極的に行ない、毎年、何千人もの恵まれない子どもたちに音楽教育プログラムを提供されています。

また、2007年に国連のピース・メッセンジャーに任命され、意欲的に世界を駆け巡り、音楽の持つ力で平和へのメッセージを伝える活動もされています。

「神ってる」という感じの言葉は好きではないのですが、彼女の演奏は、音だけでなくその姿、小さな体全体で演奏する様子はまさに「神がかり」です。

同い年の彼女を見ていると、人間は弱くてもいい、立ち上がれるのだ、と背中を押してもらえる気がします。