行事風景

遠い国

傍島神父様の初ミサには、通常よりはるかに多い、300名ほどの参列がありました。

初ミサの様子は、こちらでご覧ください。

.

1994年、ルワンダで多数派のフツ族が、少数派で政権を担っていたツチ族を大量虐殺する、という事件が起こりました。

正確には、3か月間にわたって100万人とも言われる人々が虐殺されたのです。

『ハム仮設』という考え方について、初めて知りました。

現代では到底受け入れられないものですが、19世紀のヨーロッパで主流だった思想で、創世記のノアのエピソードを元に、ハム系の民族をカナン(ノアの息子)の末裔とみなして、全ての民族をセム系、ハム系、ヤフェト系などノアの息子たち因んだ名前で人種を分けていました。

中世の時代、ユダヤ人とキリスト教徒はハムをすべてのアフリカ人の祖先であると考えていました。

創世記にあるカナンに対するノアの呪いは、一部の神学者によって、ハムのすべての子孫に黒い肌という人種的特徴を引き起こしたと解釈されていました。

その後、西洋とイスラムの商人、奴隷所有者は、アフリカ人の奴隷化を正当化するために「ハムの呪い」の概念を使用しました。

もともと、フツ族とツチ族は宗教、言語、文化に差異がなく、婚姻も普通に行われていた民族でした。

ベルギーの植民地時代に、フツ族とツチ族が異なった民族として分け隔てられたことが起源と言われています。

また、カトリック教会の運営する学校ではツチ族が優遇され、行政管理技術やフランス語の教育もツチ族に対してのみ行われたこと、べルギー統治時代の初期にはハム仮説を最も強固に支持していたカトリック教会が、第二次世界大戦後には一転して公式にフツ族の支持を表明したこと、など、さまざまな要因があるようです。

こうした、ヨーロッパ(キリスト教)の大きな影響下にあったルワンダ(他のアフリカ諸国においても同じ)で起こった悲劇が、民族間の殺戮でした。

2017年3月、教皇フランシスコは、ルワンダ共和国のポ-ル・カガメ大統領をバチカン宮殿での個人謁見に招き、「近年の慈しみとあわれみの特別聖年と、ルワンダの司教たちにより結論として出された報告により、不幸にもカトリック教会の体面を損なった過ちを謙虚に認めることが、過去の記憶の浄化の助けとなり、人間の尊厳と、共通の利益をきっぱりと中心に据え、共に生き、ともに働いてゆくことを証言し、平和な未来、信頼の回復を願います」と述べられました。

「福音伝道の使命を裏切り、憎しみと暴力に屈した司祭や教会関係者を含むカトリック教会の罪と過ちの許し」を神に改めて嘆願した、ともおっしゃっています。

この、複雑で難しい、そして辛い問題を取り扱ったネットフリックスのドラマを観た直後に、傍島神父様のことを知りました。

43歳になられる傍島神父様は、社会人経験を経て司祭を志されました。

そして、最初の赴任地としてアフリカのザンビアを選ばれています。

神言会の機関紙のインタビューでは、神学校時代に出会った神父がザンビアで働いたことがあった方だったこと、一緒に英語の勉強をした宣教師がこれからザンビアに行くと言っていたこと、ザンビアでは神言会の宣教の歴史が新しいことや会員数が少ないこと、研修でガーナに行ったときにお世話になった方がザンビアで修練長をしていること、が選んだ理由だとおっしゃっています。

召命。

これがお導きなのだ、と強く思います。

アフリカは遠い国ですが、今週はずっとルワンダのことについて考えていた矢先に、傍島神父様に実際にお目にかかってお話しさせていただき、とても興味が湧いています。

ウクライナの穀物輸出がストップしそうな情勢がアフリカに及ぼす影響についても、これからも注視していきたいと思っています。

実際に起きた、当時のルワンダのカトリック教会に逃げ込んだ1万人ものツチ族の人々が司祭の手引きによってフツ族に虐殺されたことも、このドラマのなかで描かれています。

ご興味のある方は、是非ご覧になってみてください。

(なお、このドラマの中では残虐なシーンは一切描かれていません。)

傍島神父様による初ミサ

23日は、神言会の傍島神父様による初ミサでした。

宮﨑神父様が東京の吉祥寺教会に赴任されていた時に、「司祭になりたい」と相談を受け神言会を紹介したという経緯があり、今回の初ミサのお申し出となったそうです。

小神学校に行かれていたのですが、そこが閉鎖されることになり、そのまま一度神学校をお辞めになったそうです。

美大を卒業後、美術教師として働いておられましたが、やはり「司祭になりたい」との思いから、再度挑戦されたのだそうです。

「一度挫折したわたしのことを、神様は諦めてなかったんだと思います。」

少しはにかんだような笑顔で、そうおっしゃっていました。

全免償が与えられるとされている、新司祭の初ミサでの赦しをいただくことができました。

「ミサ後に、個別に免償を授けますので、ご希望の方はどうぞ」

そうおっしゃってくださり、ほぼ全員が並びました。(笑)

9月から、ザンビアに赴任されます。

日本ではなく外国を最初の赴任地に選ばれたのはなぜ?と質問しましたら、「日本での宣教はいつかできるでしょう。だから、最初から選択肢にはありませんでした。」とのお答え。

傍島神父様の実り豊かな宣教を、ご縁をいただいたわたしたちは心から祈りたいと思います。

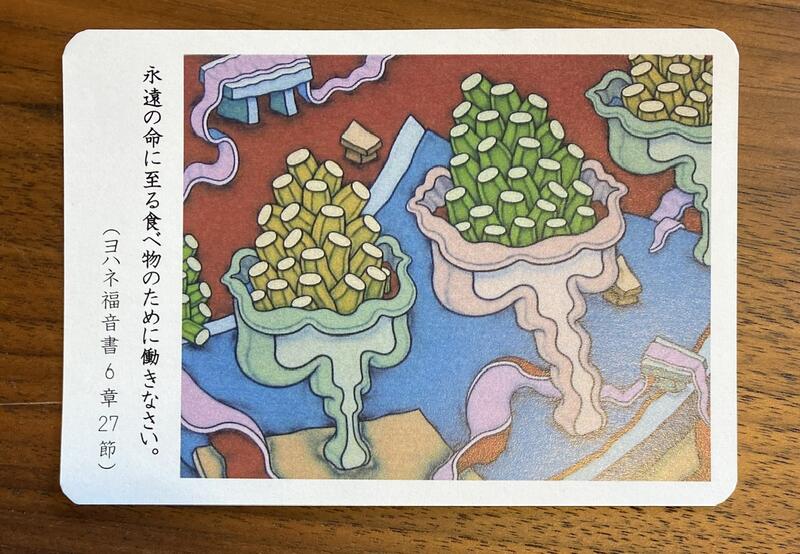

美大ご出身の神父様の作品を、カードにされました。

心が折れそうなとき

日常の耳納連山の景色です。

美しい、地域に愛される風景です。

久留米市は、7/10の大雨で街の至る所が泥水に覆われ、大変な被害が出ました。

10日の未明から恐ろしい雷雨が続き、夜も眠れないほどでした。

幸い、教会の敷地に被害はありませんでしたが、老朽化した部分からの雨漏りがひどくなってきました。

信徒会館も同様です。

被災された方に、心からお見舞いの気持ちを表します。

わたしの住む地域では、ほぼ毎年この時期の大雨で浸水被害が出ます。

毎年床上浸水し、「もうここから引っ越すことを考えている」とおっしゃる方。

会社の機械類が全て水没し、「もう再建する気力も資金もない。」と肩を落としていた方。

何もできない無力感に苛まれますが、わたしに今できるのは、そうした心が折れそうになっている方々のことを気遣い、お声をかけることだと思っています。

新聞記者の友人と話していて、「山間部や川のすぐそばに住む人だけが会う被害ではないということ、心が折れそうになっている地域の零細企業の現状なども書いてほしい」と伝え、「自分にできるのは、記事にして多くの人に伝えることだ。お互い、できることをやって行こう!」と言ってくれました。

田主丸町の友人は、会社が浸水して大変な被害だったにも関わらず、「片付けが一段落したらすぐにボランティアに参加して他の人の手伝いをするつもり」と話していました。

まことに、天から雨や雪が降れば、地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに天に戻ることはないように、わたしの口から出る言葉は、わたしが望むことを行い、わたしが託した使命を成し遂げずにむなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・10〜11)

わたしの神、主よ、わたしを顧みて、わたしに答え、目に光を与えてください。

わたしは、あなたの慈しみに寄り頼み、わたしの心は、あなたの救いを喜びます。

(詩編13・4、6)

涙のうちに種蒔く者は、喜びのうちに刈り取る。

種を携え、泣きながら出ていく者は、

束を携え、喜びながら帰ってくる。

(詩編126・5〜6)

あなたは地を訪れて、潤わせ、それを大いに豊かにされました。

天の水路には水が満ちています。

あなたは彼らに麦を用意されました。

あなたはこのように大地を整えられました。

畝間を豊かに潤し、土塊をならし、芽生えたものを祝福されました。

あなたは年に実りの冠をかぶらせ、あなたの通った跡には豊かさが滴っています。

(詩編65・10〜12)

神様が天から降らせてくださる雨は、わたしたちを養うための恵みであることを忘れないようにしたいものです。

自分が実際に被害にあっていないから、そう言えるのだと分かっています。

このことを伝えるのは、わたしの使命だと感じています。

自分に出来ることをする。

気にかけている気持ちを素直に伝える。

実際に出来ることは少ないのですが、心が折れそうになっているときに、自分のことを心に思い浮かべてくれる人がいるということは本当に嬉しいことです。

人の心は自分の道を思い巡らす。

しかし、その歩みを導くのは主である。

(箴言16・9)

国際カリタスは「総合的エコロジー」に関するキャンペーン『TOGETHER WE』 (ともに私たちは の意)に取り組んでいます。

過去半世紀にわたり、世界は力強い経済成長を遂げてきました。

しかし、その代償として、気候変動、森林伐採、海洋酸性化、大気・水質汚染などの環境悪化が広がっています。

また、最近の新型コロナウイルス感染症の蔓延は、社会的疎外などの分断を生み、移動や自由の制限、雇用や自立の喪失など、多くの人々の尊厳を奪ってきました。

これらの環境の変化によって最も被害を受けるのは、弱い立場においやられた人々、最も貧しい人々です。

現に、極度の貧困、過疎化、移民など、弱い立場の人々のいのちを脅かし、尊厳を踏みにじる事態をも生み出してきました。

(カリタスジャパンホームページより)

ケアの文化をともにはぐくむ祈り

-“Together We” キャンペーン推進のために-

わたしたちの父である神よ、

あなたはすべてを良いものとして造られました。

わたしたちはあなたの似姿とされ、

ともに創造のわざを大切にする使命を受けています。

神よ、ともに暮らす家である地球を

傷つけてしまったわたしたちをあわれんでください。

あなたとともにケアの文化をはぐくむことができますように

御子イエスの貧しさによって、

創造のたまものを分かち合い、豊かになることができますように。

あなたの愛によって隔たりを乗り越え、

人類が一つの家族になれますように。

神よ、聖霊を遣わしてください。

わたしたちが無関心にならないよう愛の火によって強めてください。

あなたの愛と正義によって

わたしたちを新たな連帯へと向かわせてください。

いのちが聖なるものであることをすべての人と理解し合い、

抑圧から平和に向かう、新しい生き方へと導かれますように。

あなたの愛といつくしみの道を歩むわたしたちが、

より良い明日のために、貧しい人々の叫びと地球の叫びを聞き、

ともに今日、行動することができますように。

わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン。

『TOGETHER WE』については↓

https://www.caritas.jp/2022/09/01/5902/

信仰の誇り

1998年公開の『プリンス・オブ・エジプト』(The Prince of Egypt)を久しぶりに観ました。

出エジプト記の、モーセ率いるイスラエル人のエジプト脱出を描いた、ミュージカルアニメーション映画です。

『十戒』『ベン・ハー』『パッション』などの作品と並んで、聖書の映画化としては史上最高の作品と評価されています。

25年前の作品ですが、その映像と音楽の素晴らしさは全く色褪せていません。

ひとつには、ストーリーが旧約聖書のとおりであり、余計な脚色がない、わたしたちがよく知っている、あのモーセの物語だからです。

わたしが一番好きな曲であると言っても過言ではない、テーマソング「When you beleive」は、ホイットニー・ヒューストンとマライア・キャリーによる美しいデュエットソングです。

イスラエル人の脱出、と先ほど書きましたが、映画の中のセリフでは「わたしはヘブライ人だ」とモーセが言っていました。

イスラエル人、ヘブライ人、そしてユダヤ人。

ヘブル(ヘブライ)人(Hebrew)

➡︎他民族からの呼び名。

特にエジプトの奴隷時代にそう呼ばれた。

「国境を越えてきたもの」「川向こうから来た者」の意味。

イスラエル人が異民族に自分を紹介する際に用いた言葉。

ファラオは自分の民全体に命じて言った、「ヘブライ人に男の子が生まれたなら、みなナイル川へ投げ込め。しかし女の子はみな生かしておけ」。

(出エジプト1・22)

イスラエル人(Israeli)

➡︎神から与えられた自らの呼び名。

現在のイスラエル人国家の市民を指す。

「お前の名はもはやヤコブではなく、イスラエルと呼ばれる。

お前は神と闘い、人と闘って勝ったからである」。

(創世記32・29)

ユダヤ人(Jew)

➡︎“バビロン捕囚”以降の呼び名。

いずれの呼び方にしても、自らの民族性に誇りを持っていることが感じられます。

この映画を観て強く感じるのは、「このストーリーを4000年以上言い伝えられて来たユダヤ人が、自分たちのルーツや信仰に誇りを持つのは当然のことだ」ということです。

実際の出来事かどうかは問題ではなく、言い伝えが書き残され、『自分たちの先祖は選ばれた民として神から導かれたのだ』と聖書に記されているということは、疑いようのない事実です。

アメリカに住む友人は「わたしはユダヤ人」と言いますが、映画ワンダーウーマンの主演俳優であるガル・ガドットは「わたしはイスラエル人です」と言っていました。

わたしは、生後八日目に割礼を受けた者、イスラエルの民、しかも、ベニヤミン族の出身で、生粋のヘブライ人です。

(フィリピ3・5)

パウロも、自分を説明するときにこのように使い分けています。

しかし現実には、今の混沌とした、国家としてのイスラエルを見ると複雑な気持ちになります。

民族としての、国際的に認められた国としての誇りが、裏目に出ているのかもしれません。

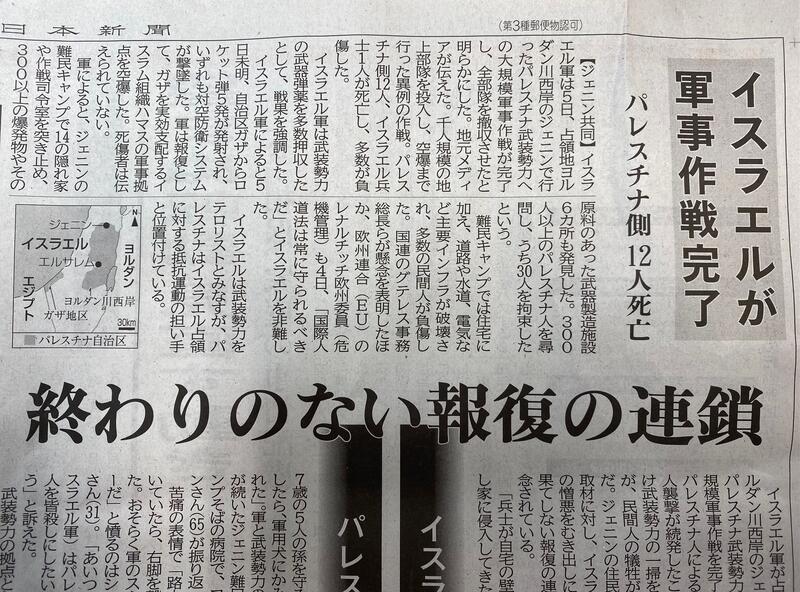

西日本新聞7/6の朝刊の記事によると、1948年のイスラエル建国で故郷を追われたパレスチナ人が難民となって移り住んでいるジェニンという街がパレスチナ武装勢力の拠点となっており、イスラエルによる大規模な軍事作戦で多数の死傷者が出ました。

昨年末に誕生した、対パレスチナ強硬派のネタニヤフ政権の政策により、反発するパレスチナ人のユダヤ人襲撃も増えています。

エジプトから逃れて荒野を40年にわたってさまよったヘブライ人は、その経験から他国の寄留者や弱い立場の人を虐げてはならないと教えられてきた、と聖書で学んだわたしは、こうしたイスラエルのニュースをいつも注視しています。

イスラエルに巡礼した2019年は、エルサレムにいても危険が迫っているような状況ではありませんでしたが、最近は旧市街(神殿のあたり)でも砲撃が起きています。

巡礼の間、バスを運転してくださったのはイスラエルに住むアラブ人の男性でした。

アラブ人とはアラビア語を話す人のことで、そのうち、パレスチナ自治区に住む人をパレスチナ人と言います。

複雑です。

ユダヤ人vsパレスチナ人の問題は、とても複雑なのです。

おそらく、解決することはないのでしょう。

それぞれが、民族と信仰に誇りを持っているのです。

娘シオンよ、大いに喜べ。

娘エルサレムよ、歓呼せよ。

見よ、お前の王がお前の所に来られる。

またお前についても、お前と血で結んだ契約の故に、わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

わたしはユダをわたしの弓として引き絞り、エフライムをその矢としてつがえる。

(ゼカリヤ9・9、11〜13)

出エジプト記24・6〜8にあるとおり、主はモーセを通してイスラエルと「契約の血」を結ばれたのです。

『プリンス・オブ・エジプト』はネットフリックス」でご覧いただけます。

テーマソングもyoutubeでぜひお聴きください。

疑いと信頼

「それは本当に当たり前か」

時には疑ってみることも必要です。

金曜日の大きなニュース、アメリカで長年採用されてきた「アファーマティブ・アクション」(積極的差別是正措置)が憲法違反であるとの判決がでました。

これは、1960年代に導入された、大学入学選考に際して黒人やヒスパニックの学生が一定の割合で優遇されるというものです。

「公正な入学選考を求める学生たち」の主張が認められた形です。

性的マイノリティーLGBTQに関して、性的指向や性自認についての特定の議論を学校の授業で行わないよう規定する法案、いわゆる「ゲイと言ってはいけない法」は、アメリカのマイアミ州で成立し施行されています。

昨年は、女性の中絶の権利を認めた1973年の「ロー対ウェイド」判決が覆されました。

アメリカは保守派が主流になってきた、と言えるでしょう。

黒人差別を禁止する流れでできたアファーマティブ・アクションが「白人差別だ」「不公平だ」とされ、性的マイノリティーの権利擁護が叫ばれる一方で「言ってはいけない」となり、、、、。

「人種や性的嗜好で人を差別してはいけないのは当たり前」と言われる一方で、他方の権利がこういった形で主張されるのも、また「当たり前」なのかもしれません。

サラは心の中で笑って言った。

主はアブラハムに言われた。

「なぜサラは笑ったのか。なぜ年をとった自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今ごろ、わたしはここに戻ってくる。そのころ、サラには必ず男の子が生まれている。」

サラは恐ろしくなり、打ち消して言った。

「わたしは笑いませんでした。」主は言われた。

「いや、あなたは確かに笑った。」

(創世記18・12〜15)

サラは主のことばを信じず、疑っていました。

この後に続く話では、ソドムとゴモラの全住民を土地もろとも滅ぼされた、厳しい神です。

同性愛が「ソドムの罪」と言われる所以となっています。

続いて、主の使いによってソドムから脱出させてもらったロトと、その二人の娘の近親相姦による家系存続のエピソード。

38章にある、ユダとその息子嫁のタマルの同様のエピソード。

聖書の注釈には、「家系を存続しようとする意欲は理解できるが、許されることではない。キリストの系図にはタマルが入っている。」と書いてあります。

マタイ1章のイエス様の系図を見ると、確かにこのタマルや、娼婦であったラハブの名前があります。

神であるイエス・キリストは、由緒正しい家系のおぼっちゃまではありません。

いわゆる罪人や当時嫌われていた異邦人をルーツに持ち、しかもそのことを聖書に書き記されている、「人」なのです。

あなた方によく言っておく。イエスラエルの中でさえ、これほどの信仰を見たことがない。

あなた方に言っておく。多くの人々が東からも西からも来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブとともに宴会の席に着く。

しかし、み国の子らは外の闇に投げ出される。

そこには嘆きと歯ぎしりがある。

(マタイ8・10〜12)

この「信仰」の意味は、その人を全面的に信頼して全てをその人に任せるという態度の現れのことです。

百人隊長は、イエス様に全幅の信頼を寄せました。

罪人であったとしても、その罪のためにその人の全てを疑ってはいけません。

あなた方によく言っておく。

徴税人や娼婦が、あなた方より先に神の国に入る。

なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなた方は彼を信じなかったが、徴税人や娼婦は彼を信じたからである。

あなた方はそれを見てもなお、悔い改めてヨハネを信じようとしなかった。

(マタイ21・31〜32)

その話は、そのニュースは本当か?!と疑ってみることは、ときには必要です。

そして、信じられないようなことでも、信仰によって全幅の信頼を持って受け入れた聖書の人々を自分に重ねてみることも、ときには大切でしょう。

アファーマティブ・アクションに関するニュース

https://www.yomiuri.co.jp/world/20230630-OYT1T50001/

ゲイと言ってはいけない法に関するニュース

https://lgbter.jp/noise/0155/