行事風景

大事な掟

先週の父の日、友人男性たちは様々だったようです。

娘からプレゼントをもらえた人、「お父さんいつもありがとう」と息子から言ってもらった人、あと数時間で父の日が終わるのに何も起こる気配がない、、、と嘆いていた人。

我が家の場合は、父の一番のお気に入りの妹が帰ってきていたので、それが贈り物でした。

先日、ある神父様から「十戒の第4の掟はなんでしたか?」と突然質問されました。

「『あなたの父母を敬え』という、当たり前のことがわざわざ十戒に入っているのはどうしてだと思いますか?」と続けて質問されました。

答えは、カトリック教会のカテキズムにありました。

2005年に『カトリック教会のカテキズム綱要』編纂委員会委員長だったヨゼフ・ラッツィンガー枢機卿(故ベネディクト16世)は、以下のように述べられています。

カトリック教会のカテキズムは、「カトリックの教え全般についての正当な説明を行うことによって、教会が何を宣言し、どのような祭儀を執り行い、どのような生き方をし、日々どのような生活方針をもって祈るべきかをすべての人に知らせること」を目的としています。

これは、あらゆる年齢と境遇のキリスト信者の真理への渇きと、信仰をもたない人々の真理と正義への渇きとを満たすための、新たな源泉となるものです。

カテキズムは、(信仰を持たない人にも)わたしたちは人生をどう生きるべきか、何がわたしたちとこの世界に生きるに値する将来を与え得るのかといったことを教えてくれるものです。

第4の掟は、直接的にはこどもたちの父母との関係に関するものです。

この関係がもっとも普遍的なものだからです。

同じように、これは近親者との関係にも当てはまります。

(カテキズム2199)

父母と子どもたちの関係に留まらず、例えば教師に対する生徒の、上司に対する部下の、祖国に対する国民の義務にも及んで当てはめることができる、と書いてあります。

神の父性が人間の父性の源泉です。

両親が敬われる根拠はここにあります。

子どもたちの父母への尊敬は相互を結ぶきずなから生まれる自然の愛情によって培われます。

これこそ、神のおきてによって命じられているものなのです。

(2214)

「神様の父性が源泉、父なる神、わたしたちは神様のこども」、こうして紐解いて考えてみると、両親を尊敬し、感謝することは強いられるものではなく、自然と湧きあがるものだとわかってきます。

両親は、神の写しなのです。

地上を旅するわたしたちを、神様は「両親」に託したのです。

両親への尊敬(孝行心)は両親に対する感謝の心から生じるものです。

(2215)

心を尽くして父を敬い、また、母の産みの苦しみを忘れてはならない。

両親のおかげで今のお前があることを銘記せよ。

お前は両親にどんな恩返しができるのか。

(シラ7・27~28)

わが子よ、父の戒めを守れ。母の教えをおろそかにするな。

(箴言6・20~21)

両親へ従順の義務は子どもが後見から解除されるときに終わりますが、尊敬の義務のほうはいつまでたってもなくなるものではありません。というのは、その根拠が、聖霊のたまものの一つである神への畏敬にあるからです。

(2217)

イエス様は、世の中で最も弱い立場の人々を心に留め、癒し、導かれました。

そのことは、この第4の掟に繋がっていると言えます。

両親の老後や、病気・孤独・悲しみなどに際して、できる限りの物的・精神的援助の手を差し伸べなければなりません。

イエスはこの感謝の義務について語っておられます。

(2218)

モーセは、『お前の父と母を敬え』と言っている。

(マルコ7・10)

イエス様は、ファリサイ派の人々との問答でこうおっしゃり、神の掟を蔑ろにしていることを責められました。

この第4の掟に関するカテキズムを読んでいて、一番心に響いたのはこの箇所です。

孝行心は家庭生活全体の調和を生み出し、兄弟姉妹の関係にも影響を与えます。

両親への尊敬は家庭環境を明るくします。

(2219)

カテキズムではこの後、両親の子どもたちへの義務について述べています。

ここまで読んでみても、信仰の有無にかかわる書ではないことが伝わると思います。

わたしたちが大切にしなければならない掟、十戒のうち4から10は「当たり前のこと」なのです。

ですが、とても難しいのがこの第4の掟です。

この記事でお伝えしたかったことは、この2つです。

①神の父性が人間の父性の源泉である。

②両親への尊敬は家庭環境を明るくする。

今週も、心に刻みたい教えをいただきました。

カテキズムは、要約版もあります。

どう生きるか

梅雨の中休み、一足早い夏がやってきたかのようです。

父の日でしたね。

テレビで「母の日よりも世間では意識が低い」と言っていましたが、世のお父様方はなにかプレゼントがありましたか?

ヨブ記を読みました。

ヨブ記は、どうすれば苦悩の状態を信仰のうちに生きることができるか、を考えさせてくれます。

故カルロ・マリア・マルティーニ枢機卿は、自信の著書の中でこのように書いておられます。

(31章の「ヨブの潔白の証言」について)ヨブは自分の人生のさまざまなときに、正しく行動したということを確かめ得ました。

このような人間はけっして実在しなかったのです。

明らかに架空の人物、極限例、すべてのことを常にただ立派にだけ行う楽園のアダムの投影です。

なぜ、自分はかつて誰に対しても、いかなる悪も犯さなかった、瞬時の過失の自覚さえないと宣言して、全世界を告発するこの男を理解しようと試みる必要があるのでしょうか。

それは、たとえヨブのような人間が存在するとしても、30章に描かれている悲劇的な試練を免除されることはなかったということを確信するためです。

試練は神対人間の関係にはつきものです。

試練は、人間と神とのかかわりがどれほど真実であるか、この関係がどれほど無私無償のものであるかということと関連しています。

そして人間と神とのかかわりが真実であるかどうかは、報いが止むときにはっきりとあらわれます。

ヨブ記の著者は、単に罪からの清めという意味を超えるような試練を与える神という、神の秘儀の一側面を追求しています。

(『ヨブ記の黙想 試練と恵み』より)

わたしたちの状態は、正しいヨブとは全く違います。

日々の生活のなかで、人間関係において、義務についての取り組みにおいて、わたしたちはどのような生き方をしているでしょうか。

週刊誌報道で追い込まれる有名人のニュース、事件を起こした人とその家族について執拗に繰り返される報道、自分の気に入らない人へのSNSでの誹謗中傷など、自分のことは棚に上げて人には非常に厳しい、というのが最近の傾向のように思います。

つまり、現代は「不寛容の時代」だと感じられて仕方ありません。

イエス様がおっしゃった「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、この女に、まず石を投げなさい」という言葉を身に染みて理解しているわたしたちは、自分が日常で犯している罪がいかに多く、人を裁くことはできない、ということをわかっています。

わたしの聖書には、聖書100週間で教わったことがあちこちに記してあります。

知恵はどこで見出されるのか。

悟りのある所はどこか。

人はそこに行く道を知らない。

また、それは生ける者の地では見出せない。

深淵は『それはわたしの中にない』と言い、海も、『それはわたしの所にもない』と言う。

知恵はどこから来るのか。

悟りのある所はどこか。

それは、すべての生き物の目に隠され、空の鳥にも隠されている。

しかし、神はそこに至る道を弁えておられ、それが在る所を知っておられる。

神が風の強さを定め、

水の量を量り、

雨に限度を、雷に道を設けられたとき、

神は知恵を見つめ、それをほめたたえ、それを確かめ、それを調べ上げられた。

そして神は人に仰せになった。

『主を畏れること、これこそ知恵であり、悪を離れることは悟りである』と。

(ヨブ28・12~28抜粋)

神父様から教わったことを、聖書に書き入れていました。

「知恵」とは、「どう生きるか」ということ。

人生の真実を悟り、物事の本質を理解するには、経験だけでは足りず、神から来る知識が必要。

こう、教わりました。

どう生きるか。

人生の真実も物事の本質も、生きていく限り追い求めるものでしょう。

ヨハネ23世の『魂の日記』からの抜粋です。

「年を重ね経験を積みながら成熟していくに従い、自分自身の聖化と奉仕において成功するための一番確実な道は、一切のことを最高に簡素で穏やかなものにすることだと思う。

そのためには自分のぶどう園のむだな葉っぱやつるを注意深く剪定し、真理・正義・愛を大切にすることである。

これこそ、この世の知恵を恥じ入らせる確かな知恵である。」

深いお言葉です。

洪水のようにメディアから流れてくる情報に飲み込まれないように。

人のことを気にしすぎて余計なストレスを抱えないように。

自分の見た目を過度に気にせずに。

無駄をそぎ落とした穏やかな生活を。

どう生きるか。

こう生きたいものです。

初聖体の喜び

世界各地の教会でも、この日曜日は初聖体の子どもたちを祝福するミサが行われたことでしょう。

久留米教会でも、3人の子どもたちの記念すべき日をお祝いしました。

彼女たちの晴れやかな顔を見て、喜びに溢れた幸せな日曜日となりました。

初めて聖体拝領した日のこと、覚えていらっしゃいますか?

わたしは、うっすらとした記憶ですが、「嬉しい!」と感じた気持ちを思い出しました。

生きておられる父が、

わたしをお遣わしになって、

わたしが父によって生きているように、

わたしを食べる人もわたしによって生きる。

これは天から降ってきたパンである。

先祖は食べたが、

それでも死んでしまったようなものではない。

このパンを食べる者は、永遠に生きる。

(ヨハネ6・57〜58)

コロナ禍は、ご聖体をいただくことが出来なかった日々がありました。

そして今、以前の教会の姿に戻りつつあります。

間違いなく、以前いただいていたご聖体と、今日いただいたご聖体は、違った意味合いを持っているような気がしています。

習慣的に口にしていたご聖体が、今はまるで、話しかけてくるような存在になったのです。

「いただいているお恵みに感謝します。

いただいている役割に感謝します。

お導きくださっていることに感謝します。」

そう心の中で唱えながらご聖体を味わうことが、一週間の始まりの記念として、ようやくわたしの中で定着してきました。

当たり前のことだ、と思われるかもしれませんが、今日の子どもたちの様子を見ていて改めてそう感じています。

今日からの一週間も、神様のお導きを信じて、穏やかに、優しい気持ちで過ごしたいと思います。

不完全なわたしたち

梅雨とはいえ、朝晩は空気が澄んでいて日中はカラッと暑く、とても気持ちの良い初夏の久留米です。

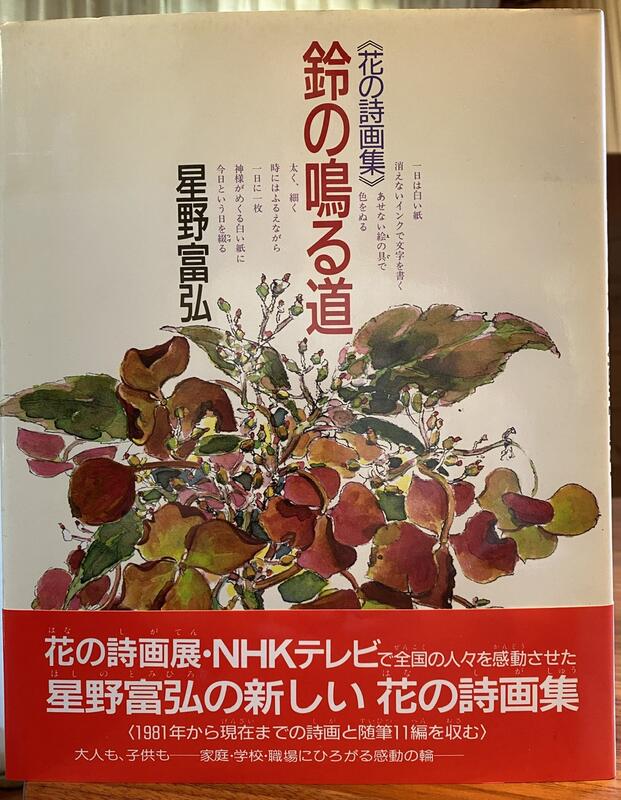

先週ご紹介した本には、星野富弘さんについて書かれている箇所があります。

星野さんは、大学を卒業してすぐに体育教師となり、24歳の時に授業中のケガが原因で頚髄損傷を負います。

首から下が完全にマヒしますが、2年後、口にくわえたペンで字を書く練習を始めます。

初めは、紙に点を書くだけで精いっぱいだったそうですが、「口で字を書くことをあきらめるのはただ一つの望みを棄てることであり、生きるのをあきらめることのような気がした」と。

次第にキリスト教に惹かれていくのですが、すぐに全てを信じることはできなかったといいます。

ですが、同じ病室で、病気の治る日に備えて懸命に努力している人をみて、少しずつ考えが変わっていったのです。

「いつかは分からないが、神様が用意していてくれるほんとうの私の死の時まで、胸を張って一生懸命生きようと思った」のです。

ケガから3年半後、病室で洗礼を受けます。

「私のいまの苦しみは洗礼を受けたからといって少なくなるものではないと思うけれど、人を羨んだり、憎んだり、許せなかったり、そういうみにくい自分を、忍耐強く許してくれる神の前にひざまずきたかった」と述べています。

主のすべての業は何と慕わしいものであろう、見ることのできるのは火の粉にすぎなくとも。

これらすべてのものは生き、永久に残り、すべての用を果たし、もろもろの必要に応じる。

万物はことごとく対をなし、一つは他の一つに対応する。

主が造られたもので不完全なものは何一つなかった。

一つのものは他のものの長所をさらに強める。

誰が、主の栄光を見飽きる者があろうか。

(シラ42・22~25)

わたしは、以前も書いた通り、20歳で大病をしたことをきっかけに洗礼を受けました。

後に、ある方から「成人洗礼の人は、病老苦死が洗礼の理由になる場合が多いよね」と言われたことがあります。

まるで、病気の苦しみから逃れるために受洗したと言われた気がして、若かったわたしは傷ついたものです。

ご紹介している本の著者は、星野さんについてこう書いています。

彼は、自分の状況について神を恨むとか、神を疑うとか、そのようなことは一切口にしていません。

彼は、むしろ神に惹かれていったのです。

決して神にすがりはじめたのではありません。

そうではなく、神に感謝する気持ちを持ち始めたのです。

(石川明人 著『宗教を「信じる」とはどういうことか』より)

星野さんやわたしのように、ケガや病気をきっかけに信仰に惹かれていった方は、おそらく多くの場合、同じ気持ちだと思います。

ケガや病気が治ったことへの感謝、ではなく、「与えられた、新しい自分の人生を生きることを受け入れることができた」ということへの感謝です。

シラ書には「主が造られたもので不完全なものは何一つなかった。」とありますが、わたしなりの解釈では、「ひとりでは完全ではなく、互いに補い合い、神を信じることで完全なものになれるよう造られた」と考えます。

旅をした人は多くのことを知っており、

経験豊かな人は知識をもって語る。

試練に遭ったことのない人は僅かなことしか知らない。

しかし、旅をした人は賢さを増す。

(シラ34・9〜10)

星野さんは教会に通えないので、ザアカイを思っていちじくの木の下までお散歩をして考える、と詩にされています。

彼は自分で動けないのですが、日々、旅をされているのだ、と詩画集を見ていて感じるのです。

わたしも入院中に、母校の修道会のシスター方が代わるがわるお見舞いに来てくださっていました。

その際にいただいた星野さんの詩画集は、今でも大切にしています。

福音書、という詩画があります。

毎日見ていた

空が変った

涙を流し 友が祈ってくれた

あの頃

恐る恐る開いた

マタイの福音書

あの時から

空が変った

空が私を

見つめるようになった

不完全な存在だからこそ感じ取ることができる、素直に信じる気持ち。

星野さんの詩から、そのような、忘れてはいけないものを感じます。

信じるとは

二日市教会の献堂式に参列しました。

新しい教会のスタートに立ち会える機会はなかなかないことですので、素晴らしい体験でした。

・・・・・・・・・・・・

わたしは、この人々のためだけではなく、彼らの言葉によってわたしを信じる人々のためにもお願いします。

どうか、すべてのものを一つにしてください。

父よ、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるように、

彼らもわたしたちのうちにいるようにしてください。

あなたがわたしをお遣わしになったことを、世が信じるようになるためです。

また、わたしはあなたからいただいた栄光を彼らに与えました。

わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです。

あなたがわたしをお遣わしになったこと、そしてあなたがわたしを愛してくださったように、

彼らも愛してくださったことを、世が知るようになるためです。

(ヨハネ17・20〜23)

イエス様が捕えられる直前に、「自分のため」「弟子たちのため」そして「信者のため」に祈られた言葉がまとめられているのが、ヨハネ17章です。

この20〜26は、信者のために祈りを捧げられたものです。

わたしたちは、何を信じているのでしょうか。

カトリック信者である、とは、何を信じているということなのでしょうか。

先日、ジュセッペ神父様がお説教でおっしゃいました。

「信仰とは、大理石の柱のようなものではありません。

病気や困難が起きた時、疑うことがあるのは当然のことです。」

今、この本を読んでいます。

中身を少しご紹介しますと、著者の石川さんによると、イエス様が十字架上で「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と絶叫したのは、神に対する抗議だったのだ、と。

わたしは、旧約聖書を大切にされていたイエス様が最後に詩編の祈りを口にしたことは神への信頼の証である、という教えを納得して理解していましたので、石川さんの「無理のあるこじつけだ。激痛の中での壮絶な人生の今際の際に、本当に言いたいことをズバリと言うのが自然なことだ。」という論調には疑問を感じました。

ですが、その後にこう書いてありました。

イエスのこうした言葉は、「信じる」と矛盾するものではないと言うべきかもしれません。

本当に全く神を信じていなかったら、神に対する抗議や疑いが口から出てくるはずがありません。

神に対する文句は、神の存在が前提とされていなければ不可能です。

本当に神を「信じ」ていて、本当に「神は我とともにある」と考えているからこそ、抗議や疑いを含めて、神に対して何かを言うことができるわけです。

苦しいときには神に文句を言ってもいいし、その存在を疑う言葉を口に出しても構わないでしょう。

ちっぽけで愚かな人間が、その狭い視野であれこれ文句を言ったり疑ったりしても、それにも関わらず常に我とともにいてくださるものを「神」と呼んでいるはずだからです。

確かに、イエス様は神である前に、わたしたちと同じ「人」であられました。

イエス様でさえ、神様に抗議され、神様の全能性を疑うような言葉を口にされたのだから、わたしたちもそのような弱い存在であることを恥ずかしく思うことはない、と思えます。

マザーテレサの死後に刊行された彼女の書簡とその解説の書「マザーテレサ 来て、わたしの光になりなさい!」の中には、彼女がある神父様に宛てた手紙が紹介されています。

「わたくしの魂のなかで神の場は白紙です。

わたくしの内に神は存在されません。

神を欲する痛みが非常に強いので、わたくしはただただ神を求めるのですが、わたくしが感じるのは、神がわたくしを望まれないことです。神は不在です。」

マザーテレサでさえ、このような心境になられたことがあるのです。

このように、むしろ「信じることができません」と素直に告白することこそ、真の意味で信仰的なのかもしれない、と本の著者は言います。

ヨハネの福音書にあるように、

「あなたがわたしをお遣わしになったこと」

「あなたがわたしを愛してくださったように、彼らも愛してくださったこと」

わたしたちは、このことを信じているのです。

神様は全能であり、祈ればなんでも叶えてくださるのだ、といった都合のいいことだけを信じるのが信仰ではありません。

今週の聖書朗読と読書から、改めて良い気づきが得られました。

世界遺産の姫路城、またの名を白鷺城に行ってきました。

(今日の記事とは関係ないのですが、あまりにも美しかったので。)