行事風景

自らの行い

今年の抱負はうっすら決めていたのですが、詳細を詰め切れずにいました。

昨年末、自分の信仰に疑問を投げかけられた出来事があり、「信仰の姿勢を見直そう」と考え始めました。

.

それから、イエスは群衆と弟子たちにお話しになった。

律法学者たちやファリサイ派の人々は、モーセの座に着いている。

だから、彼らが言うことは、すべて行い、また守りなさい。

しかし、彼らの行いは、見倣ってはならない。

言うだけで、実行しないからである。

彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、自分ではそれを動かすために、指一本貸そうともしない。

そのすることは、すべて人に見せるためである。

聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。

宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また、広場で挨拶されたり、『先生』と呼ばれたりすることを好む。

(マタイ23・1~7)

当時存在したファリサイ派の学者たちは新約聖書中で、イエス様から詭弁的、形式主義的であるとして度々指摘されています。

*わたしの信仰はここに立派なことを書くだけで、実行できていないのかも

*ひとに褒めてもらおうとばかり、心の中では考えているのかも

昨年末、そう思わせられたのです。

律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。

(マタイ23・14)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

薄荷、いのんど、茴香の十分の一は献げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。

(マタイ23・23)

律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。

白く塗った墓に似ているからだ。

外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。

(マタイ23・27)

悶々とした日々を送っていました。

そんな中、先日の友人のお父様の葬儀会場で、お声をかけてくださった方がいました。

失礼ながら、お顔に見覚えがなかったのですが、こうおっしゃったのです。

「久留米教会で、あなたに何度もよくしていただきました」

あなたがたはこの世に倣ってはなりません。

むしろ、心を新たにして自分を造り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。

(ローマ12・2)

わたしは覚えていなかったのですが、その方はわたしに何か「よくしてもらった」ことを嬉しく思ってくださっていたのでしょう。

宮﨑神父様が、ミサのお説教でこうおっしゃいました。

「 何が正しくて何が間違いかを考える時、神の御心に沿っているのか、イエス様の教えに相応しいかをよく考えてみるのです。

神のはからいによって行うことには、無意味で無駄なことはありません。」

このお言葉を聞いた時、わたしの今年の抱負が決まりました。

*自分が正しいと思うことではなく、神様がそのことを望まれているのかを、立ち止まって考えて行動すること。

パウロはキリスト者たちを撲滅しようとしていたファリサイ派でしたが、復活のイエス様に会って回心しました。

わたしは、いつの間にか間違った正義感を振りかざすファリサイ派の信徒になっていたかもしれません。

自分なりに正しいと思ったことを頑張ろう、と無理をしていたのかもしれません。

パウロのように、目からうろこが取れた思いです。

うろこを取り払ってくれたのは、葬儀会場で出会った方でした。

キリスト者である、というのはどういうことか、よく考えることができたこの悩みの日々に感謝です。

見送りのしきたり

大好きな大相撲が中日を迎えました。

国技である相撲には、さまざまなしきたりがあります。

番付によって、ある意味の格差が設けられています。

たとえば、土俵下で次の取り組みまで座って待っている力士は、それぞれの四股名が書かれたマイ座布団に座ります。

ですが、これは幕内力士にだけ許されたものであり、幕下以下は座布団は使えません。

また、土俵で取り組みを仕切る行司にも階級があり、幕下以下は素足、十両以上になると足袋を履いて、三役以上は草履を履くことが許されます。

今週、二人の友人のお父様が同じ日に亡くなられました。

「亡くなる」という言い方をしたのは、キリスト教の信者ではないからです。

「帰天」されたのよ、と友人を励ますために言うこともできたかもしれません。

「永眠」「逝去」「他界」といった表現が一般的です。

キリスト教では、神に与えられた命が神の御手に戻ることが死であると考え、「帰天」と表現しています。

人生の終わりが死ではなく、神のもとへ帰るという永遠の命の信仰があるからです。

仏式の葬儀では、お経が長い時間読まれます。

故人を偲び、遺族が心を整える時間をつくる役割があるそうです。

亡くなった方が迷わずに成仏できるように、故人の魂を安心させるためだけでなく、遺族や参列者の心を落ち着かせるために、低い調子で静かに読まれるのだ、ということです。

教会の葬儀では、聖書朗読と聖歌を歌い、ミサを捧げます。

あくまでも「帰天」を祝福する時間であり、悲しみを表現する(仏式の弔辞のような)ことは強調されません。

塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。

(コヘレト12・7)

わたしの言葉を聞いて、父が死者を復活させて、命をお与えになるように、子もまた自分が望む者に、命を与えるからである。

父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられた。

すべての人が、父を敬うように、子をも敬うようになるためである。

子を敬わない者は、子をお遣わしになった父をも敬わない。

よくよくあなた方に言っておく。

わたしの言葉を聞いて、わたしをお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を持っており、裁かれることなく、すでに死から命に移っている。

よくよくあなた方に言っておく。

死者が神の子の声を聞く時が来る。

いや、今がその時である。

その声を聞いた者は生きる。

父はご自分のうちに命をもっておられるように、子にも自分の内に命をもつようになさったからである。

(ヨハネ5・21~26)

友人の自宅に、葬儀前にお線香をあげに伺いました。

我が家と同じく彼女も3姉妹で、わたしも含めた4人でお父様の御遺体の前で賑やかに思い出話しで盛り上がりました。

葬儀会社の方が御棺のお顔の部分の蓋を閉じようとしたとき、3人揃って「開けておいてください。」「わたしのときも閉めないでね!」と姉妹で言い合ったりもして。

賑やかなお見送りに、「父がそのへんにまだいて、うるさいなぁって言ってる気がする」と笑い合いました。

文字通り、「天寿を全う」されたお父様でしたので、悲しみに沈むことなく明るく「帰天」を見送ることができました。

悲しみに打ちひしがれるお見送りもありますが(わたしは母の葬儀ミサの間、ずっと泣いていましたし、、、)、故人がどのように見送ってもらいたいか、も大切にしたいと思うのです。

教皇レオ14世は、今年1月1日にスイス南部、クラン・モンタナで起きた火災の犠牲者の遺族らとお会いになった際に、このようにお話になりました。

「キリストの愛から、そして苦しまれている皆さんの愛する方々、亡くなられた愛する方々から、皆さんを引き離すものは何もありません(参照 ローマ8,35)。

わたしたちの内に宿る信仰は、人生で最も暗く、最も苦しい瞬間を、かけがえのない光で照らし、勇気をもって目的地に向かって歩み続ける力を与えてくれます」

同じ日に帰天された友人2人のお父様の安息を祈りながら、友人家族の1日も早い心の平安を願う、これが、わたしなりのしきたりです。

朝日に照らされて壁に映り込む十字架とステンドグラスの風景が大好きです。

続くことの意味

箱根駅伝、今年も素晴らしかったですね!

お正月の楽しみのひとつですが、近年はわたしの母校の選手も頑張っているので、箱根には余計に力が入ります。

「なぜ、このチームだけが、人がどれだけ入れ替わっても勝ち続けられるのか?」

青山学院大学の原監督は、この質問に次のようにお答えになっています。

「人が入れ替わっても勝ち続けられる組織であるために、日常生活を徹底的に見直したことが現在の成果につながっている」

夫婦で部員たちと寮に住みこみ、練習だけでなく生活も共にされていることは有名ですが、大切にされているのは日々の生活だということのようです。

「なぜキリスト教(カトリック)は2000年以上も受け継がれてきたのか」

そう質問されて、自信を持って答えられるでしょうか。

先に起こったことを、思い起こしてはならない。

以前のことを、思い巡らしてはならない。

見よ、わたしは新しいことを行う。

今にもそれが芽生えているのを、お前たちは知らないのか。

わたしはまさに荒れ野に道を、荒れ地に川を設ける。

(イザヤ43・18~19)

大学の部活は、4年で卒業する生徒(才能)を入れ替えながらも、指導(伝統)の賜物で成果を出し続けています。

*箱根駅伝は、毎年だいたい同じ学校の名前が並びますね。

教会は、帰天される方、受洗される方が毎年おられますが、数年でメンバーが全て入れ替わるなんてことはありません。

日本のカトリック信者が増加している、とは言えない現実を直視しつつも、基盤となる教えに加え、その教会(司祭・信徒)なりの導きの賜物の成果として、新しい奉仕者が少しづつ出てきているのを感じています。

*そのことに気づかない教会も多いのではないでしょうか。

聖霊の賜物による、ある種の召し出しなしでは、教会共同体がこれからも続くことはありません。

新年にNHKで放送されていた、菊池枢機卿と若松英輔さんの対談を観ました。

その中で、菊池枢機卿のいくつかのお話が大変印象に残っています。

*現代社会において、それは夢物語だと言われようとしても自分の信念・確信を持つことの大切さ

*「答え」をすぐに求めたがるのが現代の人々だ。宗教にもそれを求めている。

宗教は方向性を示すことはできるが、その道を生きるのはその人なのだ。

母の胎にいた時からわたしに担われてきた者たち、

腹にいた時からわたしに背負われてきた者たちよ。

お前が老いるまで、わたしはその者である。

白髪になるまで、わたしは担う。

わたしは造り、わたしは背負う。

わたしは担い、わたしは救う。

(イザヤ46・3~4)

主なる神は、教えを受ける者の舌をわたしに与えてくださった。

疲れた者を言葉をもって支えることを知るために。

主は朝ごとに呼び覚まし、

わたしの耳を呼び覚まし、

教えを受ける者のように聞くようにしてくださった。

主なる神は、わたしの耳を開いてくださった。

わたしは逆らわず、背を向けて退くことはなかった。

(イザヤ50・4~5)

宗教が続いてきたこと、これからも続いていくこと、の意味はここにある気がします。

*聖霊に導かれて生きる、という自分の信念を確認して確信にすること

+++++++++++++

2025年、聖年の扉が閉じられました。

教皇フランシスコは、聖年の開始を告げる大勅書「希望は欺かない」の冒頭でこう述べられています。

「すべての人は希望を抱きます。

明日は何が起こるか分からないとはいえ、希望は良いものへの願望と期待として、ひとり一人の心の中に宿っています」

わたしたち一人ひとりの中に希望が絶えずあり続けること、キリスト教がこれからも続き、人々の指針であるために大事なことではないでしょうか。

信じる者たち

あけましておめでとうございます。

元日のごミサでは、新成人の祝福がありました。

.

小さい頃から知っている彼女が、こうして晴れやかな装いで二十歳のお祝いを迎えるなんて、宮﨑神父様だけでなくわたしたちみんな、感無量です。(涙)

そして、今年はどのような一年にしようか、と思いを巡らせながら主の公現のごミサに与りました。

ミラノ宣教会のフェルッチョ神父様も共に司式してくださり、新年から贅沢な時間となりました。

今年はどのようなことがあるでしょうか。

どのように過ごしましょう。

年末からずっと考えています。

この神秘は、福音がもたらされることによって、異邦人がキリスト・イエスに結ばれ、約束されたものの共同の相続者、一つの体にともに属する者、ともに約束にあずかる者となるということです。

わたしはこの福音のための奉仕者となりました。

神が、その力の働きかけによって、わたしに与えてくださった恵みとしての賜物に則してのことです。

(エフェソ3・6〜7)

宮﨑神父様が、お説教でこうおっしゃいました。

「自分が信仰を持っていることへの感謝を忘れないこと。

そして、それを次に伝える使命を持っていることも忘れてはなりません。」

教会に来なくなってしまった方たちのことを考えて、「信じる」と言うことは自分だけの問題なのか、と思いを巡らせています。

わたしたちは、それぞれにマルトゥリオン(証)を身に帯びています。

信仰の証、神秘を一度受けたことは、消えることはないはずです。

ある意味、異邦人であったわたしたちが、共に、一つの体、同じ約束にあずかる者となったのだ、と強く感じ、今年をスタートさせることができました。

今年も福音のための奉仕者として、神様が与えてくださったお恵みを日々見逃さずに生きようと決意を新たにしました。

人のちから

『対話型生成AI(人工知能)を使ってキリスト教プロテスタントの教義に身近に触れ、質問できる、「プロテスタント教理問答ボット(カテキズムボット)」を開発』というニュース(2025/12/19)がありました。

なんとも現代らしい取り組みです。

https://mainichi.jp/articles/20251218/k00/00m/040/095000c

聖書(イエス様)の教えについて神父様に質問したり、信徒仲間で分かち合って考える、このプロセスはとても大切なことだと思っています。

(こんなことを書いていいかどうか分かりませんが)カテキズムに書いてあることが誰にとっても正解である、とは思えません。

先日、友人と「洗礼を受けることになったきっかけと経緯」について語り合いましたが、成人洗礼の秘跡(聖霊の働き)は本当に人それぞれです。

聖書を読まなくても、自分の信仰体験を通じて感じることがなくても、試行錯誤して頭を使わなくとも、AIに質問すれば「答え」らしきものをすぐに教えてもらえる、というのはこのカテキズムボットに限ったことではありません。

わたしは、先日家のインターネットがつながらなくなり、chat GPTに質問して解決策を教えてもらいました。

友人は、今冷蔵庫にある食材をchat GPTに伝えて、今夜の食事のメニューを考えてもらっているそうです。

カトリックの信仰、教会に興味を持った人が、「どういう教えなのだろう?」とAIに聞いてから判断する、なんてことは避けたいものです。

ここにこうして記事を書くときは、聖書を開き、何日もかけて推敲していますが、近い将来、AIに聖書について質問して書いてもらうようになるのかもしれませんが。。。

「ウクライナ戦争、ガザ紛争によって、人類は自分で戦争を終わらせることはできないことがはっきり分かった気がします。」

「ガザの子供を殺すイスラエルが悪いと断定する人が圧倒的に多い。

私もそうですが、そう断定したからと言って問題が解決するわけではありません。」

来住神父様がnoteに書いておられました。

2026年になったら、この二つの戦争は終わりを迎えるでしょうか。

神様に祈り続けたら戦争が終わるわけではありません。

そして、来住神父様が書いておられる通り、わたしたち人間は自分たちが始めた戦争を終わらせることが出来ない、という恐ろしい現実を突きつけられています。

AIに、「どうしたらこの戦争を終わらせることができるのでしょうか」と聞いてみたい気もします。

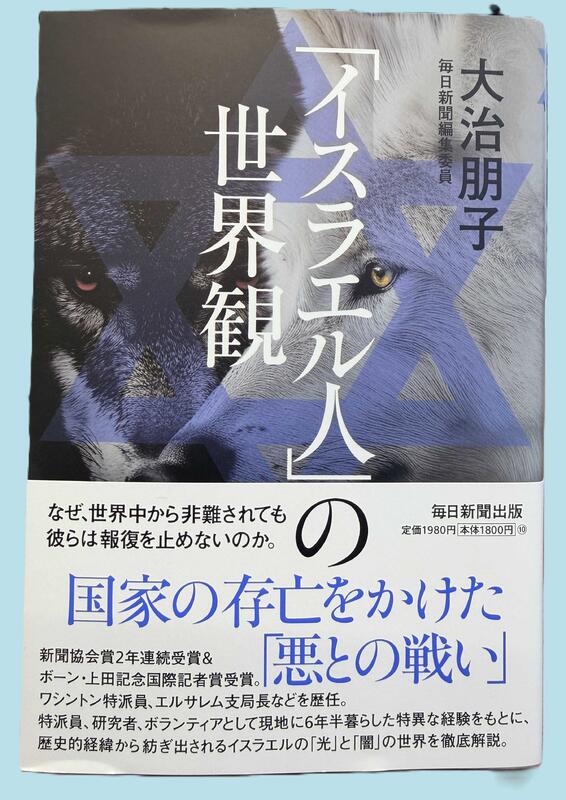

今年の締めくくりに、来住神父様がnoteで紹介されていた本を読んでいます。

まだ途中ですが、改めて、自分の正論が他者の正論ではないことを痛感させられます。

「アリヤー」はヘブライ語で「上がること」という意味で、イスラエルへの移住を指す。

それはイスラエルの国是として掲げられてきた言葉でもある。

神が「約束の地」としてユダヤ人に与えたこの地に住み、守り続けることで「神聖な信託」を守ろうとする試みだ。

イスラエルにとどまり、働き、戦うことはすべてのユダヤ人の義務であるという世界観。

それは国家と国民の「契約」にも反映されると考える。

だがその「安住の地」イスラエルから、少なからぬユダヤ人が去り、新たな「離散」を重ねようとしている。

(「イスラエル人の世界観」大治 朋子著より)

イスラエルの歴史とこれまでの苦難が民族に与えてきた影響、それによって形作られている彼らのアイデンティティを理解することが出来る、良書です。

今年、やり残したことはありませんか?

心に引っかかったままのことはありませんか?

できることならば、新しい年が来る前に済ませておきたいと思います。

来る年も今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように。

(サムエル上25・6)

良いお年をお迎えください。✝️