行事風景

生きる者のための祈り

11/2死者の日が主日と重なりました。

宮﨑神父様がおっしゃった、「今日は自分の死について考える日でもあります」というお言葉が心にこだましています。

死者の月、自分を大切にしてくれていた方々のために祈るよう推奨されますが、今年はいつもと少し違う気持ちです。

11月になると、アウグスティヌスの「告白」のこの個所を読み返します。

おそらく、以前記事にしたことがあるのですが、それは母モニカの死に際の箇所です。

「わが子よ、私はといえば、この世の中にもう自分をよろこばせるものは何もない。

この世でまだ何をすべきか、何のためにこの世にいなければならないか、知らない。

この世ののぞみはもう十分にはたしてしまったのですもの。

この世にまだしばらく生きていたいとのぞんでいた一つのことがありました、それは死ぬ前に、カトリックのキリスト者になったおまえを見たいということだった。

神さまはこの願いを十分にかなえてくださった。

おまえが地上の幸福をすてて、神さまのしもべとなったすがたまで私は見たのだもの。

もうこの世の中で何をすることがありましょう。」

(「告白」第9巻第10章)

「このからだはどこにでも好きなところに葬っておくれ。

そんなことに心をわずらわさないでおくれ。

ただ一つ、お願いがある。

どこにいようとも、主の祭壇のもとで私を想い出しておくれ。」

(「告白」第9巻第11章)

この場面には、いつも胸が熱くなります。

「告白」を初めて読んだのは、10数年前だったと思います。

当時、母を亡くし、日々の暮らしや会社のことで途方に暮れていたわたしは、母の死について神様が与えられた意味を模索していました。

そしてしばらくして、モニカのように、自分たちの死について妹たちと話すようになりました。

決して悲観的な意味合いからではなく、モニカと同じ気持ちだということをお互いに語り合いました。

父とわたしたち3姉妹は、いつも天国の母に心配をかけるような人生です。

でも、本当に聞こえるのです、母がどっしり構えてこう言っているのを。

「神様のお導きを信じなさい、大丈夫だから」

人は常に死者を心にとめ、自らの関心と気遣いと愛情を通して、彼らにいわば第二のいのちを与えようと努めます。

わたしたちはある意味で彼らの人生経験を残そうと努めます。

そして、わたしたちは逆説的にも、彼らがどう生き、何を愛し、何を恐れ、何を望み、何を憎んだかを、まさに墓地に集まって彼らを記念するときに見いだします。

墓地を訪れて、亡くなった愛する人々のために愛情と愛をこめて祈るとき、永遠のいのちへの信仰を勇気と力をもって更新するよう招かれます。

そればかりか、この偉大な希望をもって生き、世にこの偉大な希望をあかしするよう招かれます。

これは、故ベネディクト16世のお説教でのお言葉の一部です。

モニカを亡き父の傍らに葬りたいと考えていたアウグスティヌスの気持ちは、母のためというよりも、「そうしてあげたい」という息子の愛の気持ちでした。

そして彼は、母の死に際して、彼女の生き方や愛、希望などについて思いを馳せる機会を与えられたのです。

死者のために祈ることは、生きる者のために祈っていることなのだ、と感じています。

死者の月にいつも以上に自分の死について考えています。

そして、それはすなわち、生かされている今をいかに大切にするか、ということだと痛感するのです。

ヨハネのように

チンパンジーが道具を作り・使うことを発見した動物行動学の権威であり、自然環境の保護と次世代教育の重要性を説き世界中を飛び回り続けた女性、ジェーン・グドール博士が10/1に91歳で亡くなりました。

しなやかな強さ、決して諦めない精神、寛大さ、ユーモアを持ち合わせた人でした。

.

「誰にとっても不可能に見えることでも、諦めて受け入れるより戦っていたい」

「どうせ変わらない」と諦めるのではなく、「きっと変えられる」と信じて「行動する」こと。

「希望」が人々を動かし、団結させ、未来を変える。

上記の3つの言葉は、グドール博士のお考えを象徴するものです。

特に環境破壊が人間にもたらしている現状について、嘆くのではなく行動する必要について繰り返し講演で世界中に訴えておられました。

講演活動のために滞在していたホテルの部屋で静かに息を引き取られるまで、行動し、諦めずに希望を伝え続けていたのです。

わたしが大学に入学したころ、環境問題がさかんにクローズアップされ始めていました。

世界的な環境問題のNGOの日本支部のひとつの事務所に、18歳のわたしはボランティアとして足を運んでいました。

ある時、その団体の船が日本の船(捕鯨船だったと記憶していますが)にわざと体当たりして進路妨害したことがニュースになっていました。

わたしは「なぜあのような行動に出たのでしょうか、船が壊れて重油が漏れ出すほうが問題なのではないでしょうか」と質問してみたところ、「あれくらい強硬な手段を取らないと問題解決は前に進まないからね」との返答でした。

疑問と不安を抱いたわたしは、それ以来、お手伝いには行かなくなりました。

当時は、「あの団体のやり方はおかしい」と不満でしたが、その後環境問題について何も行動せずに諦めてしまった自分を、今は恥じています。

光は暗闇の中で輝いている。

暗闇は光に打ち勝たなかった。

神から遣わされた人がいた。その名はヨハネである。

この人は証しをするために来た。

光について証しをし、彼によってすべての人が信じるようになるためである。

彼は光ではなかった。

光について証しをするために来た。

すべての人を照らすまことの光はこの世に来た。

(ヨハネ1・5~9)

今に至るまで、その時代に必要な光(存在)が常に輝いてきました。

彼女もそのお一人だったと思います。

インタビュー動画『FAMOUS LAST WORD』がNetflixで配信されています。

「私たちは自然の一部であり、地球が暗い時でも希望が存在する」

「闇の時代に生きるわれわれには、希望がなければならない」

「闇の時代に希望の光をともすために、わたしはこの世に遣わされたと思っている」

彼女の言葉が胸を打ちまます。

このインタビューを観て思いました、彼女は現代のヨハネのようだわ、と。

わたしたちは、夜道を照らす月のように、他者を導くことができます。

迷っている友人、困っている隣人に寄り添うことができます。

イエス様と言う光で照らされたわたしたちは、その光を外に向けて生きるのです。

わたしを知りたもう者よ、御身を知らしめたまえ。

わたしが御身に知られているように、御身をわたしに知らしめたまえ。

わが魂の力よ。魂のうちにはいれ。

この魂を御身にふさわしきものとなし、御身がそれを汚れなく皴なく保ちうるようにせよ。

それこそはわが希望(のぞみ)。

そのためにこそわたしは語り、すこやかなよろこびをもってよろこぶとき、わたしはいつもその希望においてよろこぶ。

(アウグスティヌス「告白」第十巻 第一章)

わたしたち一人ひとりが、誰かにとっての希望、社会の中の小さな希望、家族の大きな光であり続けますように。

グドール博士について知るには、↓この記事がお薦めです。

https://www.vogue.co.jp/fashion/article/jane-goodall-the-book-of-hope

+++++++++++++++++

26日のミサの中で、4名の幼児洗礼式が行われました。

この子たちは、わたしたちの希望の象徴です。

本音の信仰

宮﨑神父様はよくお説教で、「行いの伴わない信仰」について喝を入れてくださいます。

『本音と建て前』を使い分けて隣人と関わっていないか、今一度よく考えてみなさい、と先日お話されました。

誰にでも「苦手な人」がいるかと思います。

以前、意見の食い違いがあり、わたしが一方的に嫌な気持ちになった人がいました。

それ以来、苦手な人だわと思っていた方と先日お会いする機会があったのですが、会ってすぐに「義足の調子が悪いですか?歩き方が前よりも悪くなっていませんか?」と声をかけてくださったのです。

あなたが馬鹿にされるとき、それは風となるのです。

あなたが怒るとき、それは波となるのです、

だから風が吹き、波が高まるとき、舟は危険に陥り、あなたの心は危険にさらされ、あなたの心は行ったり来たり激しく揺さぶられるのです。

馬鹿にされると、あなたは仕返しをしたいと思います。

しかし復讐は、難破という別の種類の災難をもたらします。

なぜでしょうか。

なぜなら、キリストはあなたの内で眠ったままだからです。

私は、あなたがキリストを忘れているということを言っているのです。

だから、キリストを目覚めさせなさい。キリストを思い出しなさい。

キリストをあなたの内に目覚めさせなさい。

キリストを心に留めなさい。

この方は一体どなたですか。風や波さえも彼に従うそのお方とは。

(アウグスティヌス『説教』より)

偶然、読んでいた本でこの箇所が目に留まりました。

(先週のyoutubeのビデオもそうですが、いつもこうして求めているものが与えられるのです!)

声をかけてくださったこともですし、わたしの足のことを以前から気にかけてくださっていたこと、その変化に気づいてくださったこと、とても嬉しかったのです。

建て前で信徒としてのお付き合いをしていくのは嫌でしたので、帰り際に話しかけて、いろいろとお話してみました。

いまさらながら(当然のことだったのですが)、わたしは馬鹿にされていたわけではないと分かり恥ずかしくなりました。

「言葉は、あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある」。

これは、わたしたちが宣べ伝えている信仰を生み出す言葉です。

口で、イエスは主であると宣言し、心で、神はイエスを死者の中から復活させたことを信じるなら、あなたは救われるからです。

人は心で信じることによって義とされ、口で宣言することによって救われるのです。

(ローマの信徒への手紙10・8~10)

キリスト者であると自負し、毎週主日のミサに与っていたとしても、言葉と生き方に信仰が現れていないことが往々にしてあるのではないでしょうか。

言葉や行動に信仰がついていかない場合もあります。

クリスチャンらしい振る舞いはできても、心がそこに伴わないのです。

ミサ中に「主の平和」と笑顔で周囲とあいさつを交わすとき、本音で本心からそうしていますか?

福音書朗読の際に額・口・胸で十字をきるとき、頭と言動で福音書を賛美することは本音ですか?

「わが愛する子らよ、わたしは主においてあなたがたに挨拶を送る。

わたしは主に祈り求める。

主があなたがたをすべての災いから守ってくださるように。

主が、ヨブのような忍耐と、ヨセフのような恵みと、モーセのような優しさと、ヌンの子ヨシュアのような戦いにおける勇気と、士師たちのような優れた知識と、ダビデ王とソロモン王のような敵を屈服させる力と、イスラエルの民のような地に実りをもたらす力を、あなたがたに与えてくださるように。

主が、手足の萎えた体をいやしてくださったように、あなたがたのすべての罪をゆるしてくださるように。

主が、ペトロにしたようにあなたがたを荒波から助け、パウロや使徒たちにしたようにあなたがたを苦難から救い出してくださるように。

主があなたがたを、主のまことの子として、すべての災いから守ってくださるように。

そして、そのみ名によって、魂と体の益となるために、あなたがたが心から求めるものを与えてくださるように。アーメン」

ガザのバルサヌフィオス(パレスチナのバルサヌフィオスとも表記される)は6世紀に生きた隠者で、ガザの修道院の院長でした。

識別の知恵に優れていたので、修道士や聖職者、信徒が教えを乞うために訪れました。

上記の祈りは、ある一人の修道士が自分と仲間のために祈ってくれるように、バルサヌフィオスに願った際の答えです。

人のためにこのような気持ちで祈ることができるか、立ち止まって考えさせられる祈りのことばです。

天国はどこにあるか

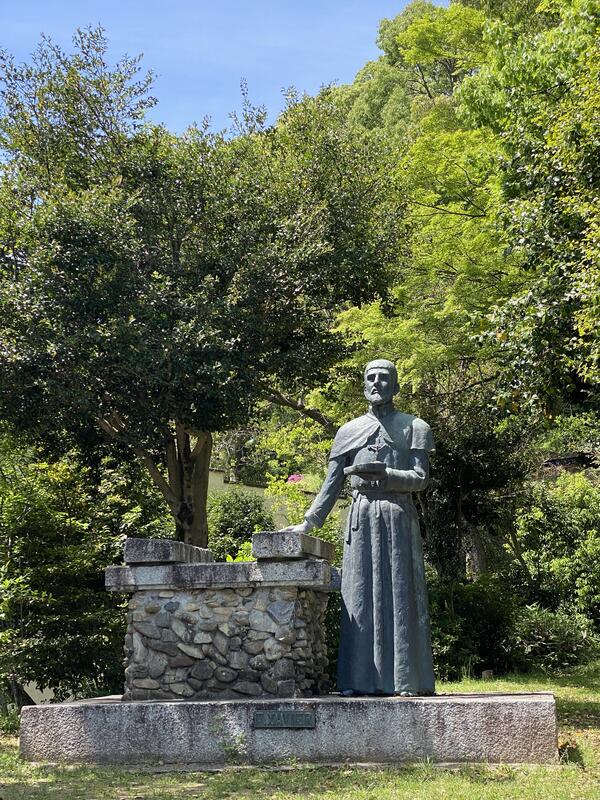

10/19は世界宣教の日となっています。

日本の守護聖人であるフランシスコザビエル。

来航を記念して、大分市の遊歩公園内に建立された像です。

左手に十字架を持ち、右手を掲げたザビエルの像で、彫刻家佐藤忠良氏による1969年(昭和44年)の作品です。

背後には、世界地図のレリーフにザビエルのヨーロッパから日本にいたる航路を描き込んだモニュメントも設置されていました。

1549年に鹿児島に上陸したザビエルは、1551年に日本での宣教の許可を正式に「日本国王」からもらうために京へ赴きます。

天皇への拝謁は許可されず、山口へと退きます。

豊後国府内(現在の大分県大分市)にポルトガル船が来着したとの話を聞きつけたザビエルは、山口での宣教をトーレスに託し、1551年9月に豊後国に到着して守護大名・大友義鎮(後の宗麟)に迎えられ、その保護を受けて宣教活動をしました。

ザビエルの「山口問答」という出来事について知りました。

ザビエルが来日した1549年当時の神学では、「洗礼を受けていない人は天国に行けない」とされていました。

ある時、山口で宣教していたザビエルは、信者たちに「私たちの先祖は救われますか?」と聞かれました。

その質問に対してザビエルは、「救われない」と答えるしかありませんんでした。

ザビエルの死から400年後の第二バチカン公会議においてようやく、キリスト教以外の様々な宗教の真理についても認める、とされました。

つまり、キリストを信じる機会がないまま亡くなった人も、その生き方が神のみこころにかなうものであったら救われる、と教会憲章に明記されたのです。

カトリックの神学者たちは、天国が場所なのか状態なのかについて推測してきました。

ヨハネ・パウロ2世は、天国は「抽象的なものでも雲の中の物理的な場所でもない、聖なる三位一体との生きた個人的な関係である」と述べました。

先週、叔父が89歳で突然、天に召されました。

朝までいつも通りに過ごしていたのに、ソファに座ったままで、だったそうです。

カトリック信者ではありませんが、わたしは叔父も今は「天国」にいる、と信じています。

優しく穏やかで、勤勉な、家族思いの叔父でした。

先に「天国」に行った母が、「義兄さん、ようこそ!」と出迎えている姿が目に浮かぶようです。

天国、とはどこにあるのか。

うまく表現できませんが、答えを偶然youtubeで見つけました。

守護天使

秋は一番好きな季節です。

この季節は窓を開けて、朝の澄んだ、ひんやりした空気を吸い込むと、それだけで「今日はいい日になる」気がします。

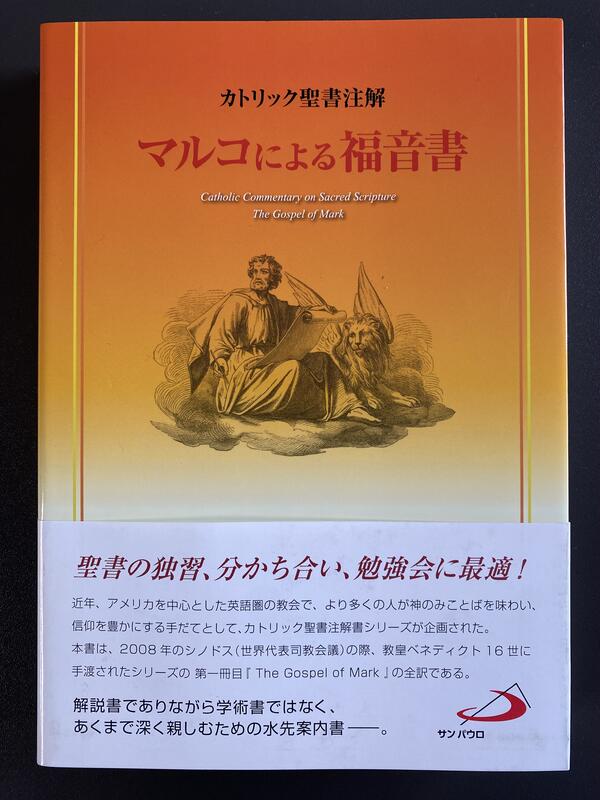

ここで何度か引用したことのある本、メアリー・ヒーリー「マルコによる福音書」の解説を翻訳したのは、東京大司教区の田中 昇神父様です。

その田中神父様は、日本で唯一のエクソシストです。

悪魔による憑依現象は現代ではほとんどが精神疾患とされていますが、それでもカトリック教会は人や場所への悪魔の憑依を認めています。

エクソシズムは、悪霊に取り憑かれた人、ないし悪霊の誘いを受けている人が、神の絶対的な支配を認め、信仰を荘厳に宣言するものであり、本来的には悪魔に誘惑されている人の心と身体、その人の全体を神に向け直すことを教会が助けることによって救いをもたらすものであると言えるのです。

(「エクソシストは語る-エクソシズムの真実」田中 昇神父 著より)

旧約聖書には、悪魔憑きのエピソードはありません。

その存在を感じさせるものは登場しますが、悪霊に憑かれた人や病気の原因が悪魔や悪霊のせいにされている例は描かれていないのです。

悪魔のねたみによって死がこの世に入り、悪魔の仲間に属する者が死を味わうのである。

(知恵の書2・24)

一方、新約聖書には、イエスが悪魔や悪霊を人から追い払うシーンが数多くあります。

ナザレのイエス、かまわないでくれ。

我々を滅ぼしに来たのか。

正体はわかっている。神の聖者だ。

(マルコ1・24)

イエス様が地上にやってきた以上は、この世はすでに神の支配が始まっていることを悪霊は理解していました。

イエス様を神だと認識しているのです。

弟子たちは当時、イエス様のことをまだよく理解していなかったのに、悪霊・悪魔のほうがイエス様の存在を恐れて命令に従っています。

田中神父様は本のなかで、「彼らはもともと神に近い存在、天使であったから」だと書いています。

悪魔ももともとは神が創った天使でした。

天使の本来の役割は、神への賛美と奉仕です。

しかし、あるときから高慢と嫉妬のために神に反逆する天使たちが現れました。

彼らは神に罰せられ、天界を追放されます。

その追放された天使たち、すなわち堕天使たちが悪魔や悪霊だとされています。

神は被造物である天使にも堕落し神に反逆する自由意志をあたえているのです。

(173頁)

バビロン捕囚期以後に、異国からの宗教感覚がユダヤ教徒に浸透していく中で、悪魔とその働きが信じられるようになっていったようです。

そして、イエス様が活動していた時代には、多民族からもたらされた悪霊に対抗する必要がある、とユダヤ民族は信じていたのです。

悪魔は、暴力によって人を傷つけるのではなく、人を欺き、そそのかして理性を狂わせ、神の愛と真理から遠ざけて破滅に向かわせるように誘惑する者のことです。

洗礼を受けたわたしたちは、キリストとともに悪魔に打ち勝った(1ヨハネ2・13)のですが、自らの不信仰・不従順によって悪魔に罪へと誘われないよう、いつも心がけておかなければなりません。

あなたが主を逃れ場とし、いと高き方を隠れ所とするなら、不幸はあなたに臨まず、災いはあなたの天幕に近づかない。

主の羽があなたを覆い、あなたはその翼のもとに逃れる。

主はみ使いたちに命じ、あなたの進むすべての道であなたを守らせる。

あなたの足が石につまづかないように、彼らは手であなたを支える。

(詩編91・4,9~12)

田中神父様は、神を信じているからこそ悪魔の存在も信じることができる、おっしゃっています。

わたしは、悪魔の誘惑を感じたことはありますが、天使の存在を感じたことはありませんでした。

みなさんはご自分の守護聖人をお持ちですか?

ザビエルがキリスト教布教の許可を得たのが1549年9月29日。

この日は聖ミカエルの祝日だったことから、ザビエルは大天使ミカエルを日本の守護聖人にしたそうです。

(そのザビエルを、日本は自分たちの守護聖人としたのです)

余談ですが、妹の洗礼名はミカエルで、結婚した相手(アメリカ人)はマイケルという名前です。

わたしは特別に守護聖人を意識したことはないのですが、先月末からのいくつかの心配事が立て続けに2つ解決に向かってきたのは、天使の守護があるのではないか、と感じているところです。

日々の祈り、神様と母の導きのお恵みだけでなく、聖霊が道を示し、わたしの周りを天使が守ってくれているような感覚があるのです。

++++++++++

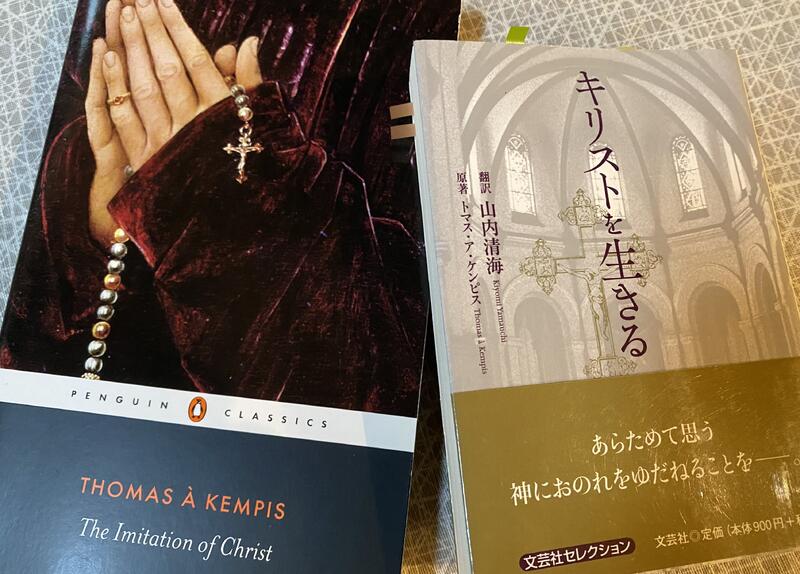

この本はタイトルがどうも引っかかっていて、(失礼ながら、出版社の売るため戦略に感じられて、、、)ずっとAmazonのカートに入れっぱなしでした。

ですが、やはり気になって購入して読んでみて良かった!

第1部は田中神父様のエクソシストとしての活動やエクソシズム、悪魔について、第2部としてご自身の召命と神学校時代、ローマ留学時代について、現在のキリスト教の問題点についてじっくりと書かれています。

読書の秋にお薦めの一冊です。

今、ここで

先週は、集会祭儀司会者養成講座の2回目が大名町教会で開催され、参加しました。

今回はレナト神父様による、「みことばの食卓」と題された講義でした。

実に、神の言葉は生きていて、力があり、どんな両刃の剣よりも鋭く、魂と霊の、また、関節と骨髄の分かれ目まで指し通し、心の思いや考えを見分けることができます。

(ヘブライ4・12)

この聖句にある通り、福音書(聖書)は読み物ではなく『みことば』であることを意識しなければならない、とお話がありました。

わたしたちが祈るときには神に語りかけているように、読むときには神が自分に語りかけておられるのだ、と。

聖書朗読とは携帯を持ち歩くようにみことばに同伴されるもの、つまり自分の置かれている生活の中で実践するようにみことばが日常に結びつかなければならない、ともおっしゃいました。

みことばを日常生活で実践する、とはどういうことなのか、考えてみました。

+

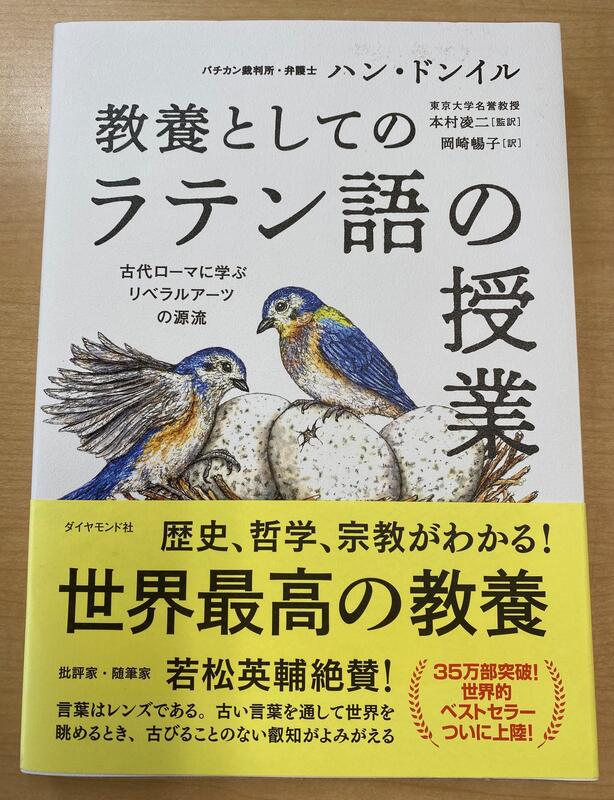

ラテン語「ヒック エット ヌンク」(hic et nunc)という言葉をご存じでしょうか。

直訳すると「ここで、今」(here and now)という意味です。

過去は変えられないし、未来はまだ先のことです。

今ここに集中すること、を意味しているそうです。

どうすることもできない過去を悔やみ、どうなるのか今は分からない未来に怯えるのがわたしたち人間。

人は「今ここ」を疎かにしがちではないでしょうか。

今日わたしが命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも道を歩くときも、寝ているときも起きているときも、これを語り聞かせなさい。

(申命記6・6~7)

将来、あなたの子が、「我々の神、主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですか」と尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。

「我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手をもって我々をエジプトから導き出された。

主は我々の目の前で、エジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしいしるしと奇跡を行い、

我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。

主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神、主を畏れるようにし、今日あるように、常に幸いに生きるようにしてくださった。

我々が命じられたとおり、我々の神、主の御前で、この戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。」

(申命記6・20~25)

旧約の神は、「乳と蜜の流れる土地で大いに増える」と民に約束されました。

その条件は、エジプトから導き出された主を忘れず、主を試すようなことはせず、主の目にかなう正しいことを行い、常に幸せに生きることでした。

それは「約束の地」という文字通りの土地を所有できる権利ではなかったはずです。

与えられた土地で彼らがどう生きるのかを見ておられたのです。

「今日命じることを心に留める」「今日あるように幸せに生きる」、これが神様がわたしたち(イスラエルの民だけでなく)に教えてくださった生き方そのものなのです。

「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなたがたが神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」

(べブライ3・13、15、詩編95・7〜8)

「今日」「今ここ」は、神様が私たちに語りかけるあらゆる全ての瞬間のことです。

みことばを日々の生活の中で実践する、つまり「今、ここで」、今生きている瞬間を疎かにしない生き方が神様がわたしたちに求められていることなのではないでしょうか。

+++++++++++

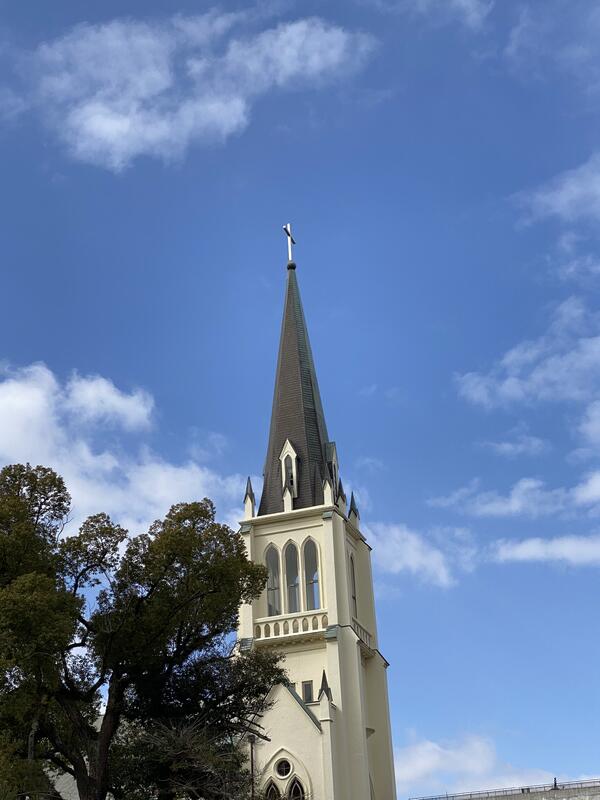

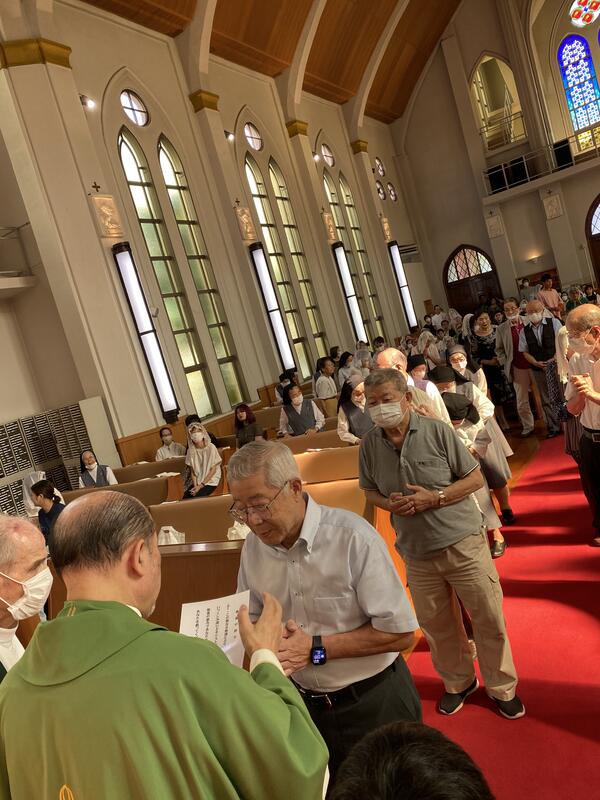

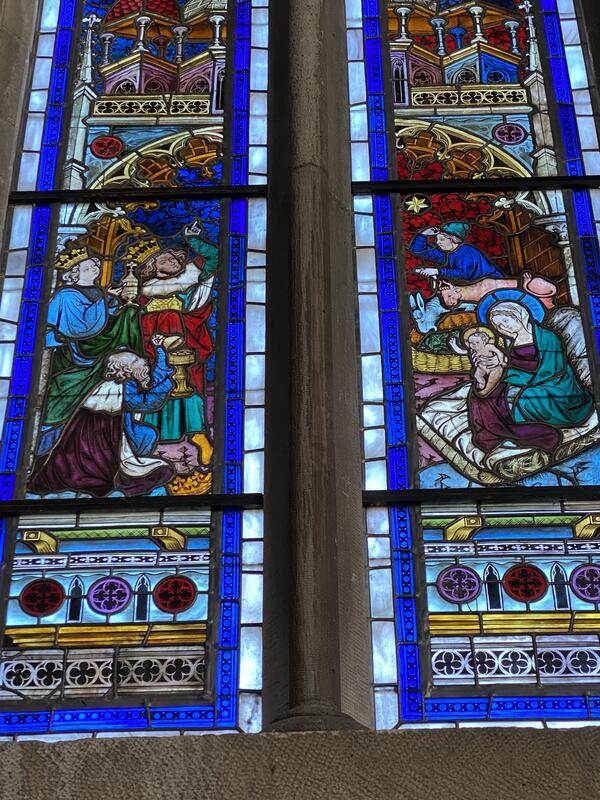

大分教会と別府教会への巡礼に、久留米からバス2台で行ってきました。

大分教区の森山司教様は、司祭時代の最後の司牧教会である久留米の信徒からとても愛されています。

司教様と3人の司祭によるごミサは、わたしたちがどれほど恵まれ愛された信徒であるかを思い起こさせるものでした。

神様への応答

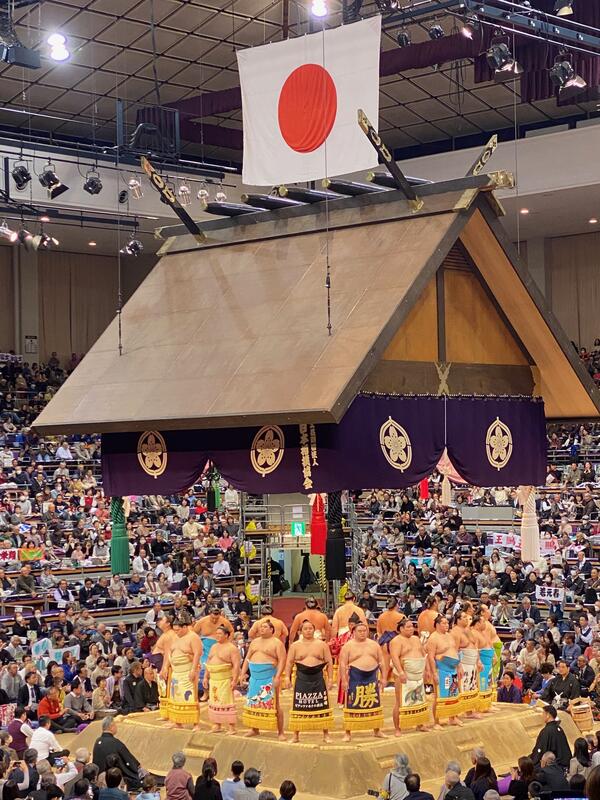

今場所の推しは、伯桜鵬です。

スポーツは、団体競技であれ個人種目であれ、ひとりで戦うものではありません。

例えば、相撲は部屋があり親方がいて、ともに稽古する同志がいて、指導してくれる先輩力士がいなければ、土俵で戦うことはできません。

教会の運営も、同じです。

ベネディクト16世教皇が書き上げ、フランシスコ教皇が手を入れて、2人のコラボレーションによって発表された回勅『信仰の光』の中には、次のような一節があります。

信仰は、招きに対する応答として表現されます。

わたしたちはこの招きの言葉を聞かなければなりません。

それはわたしに由来するものではないからです。

だから信仰は対話の一部であって、個人から生まれる純粋な告白だけではありません。

一人称で「わたしは信じます」と応答することができるのは、わたしがより大きな交わりに属しており、「わたしたちは信じます」とも言えるからなのです。

(第39節)

◇信仰とは、単なる個人の内面的確信ではなく、「共に信じること」から力を得ている

◇信仰は孤立した自己完結的行為ではなく、「他者との交わりにおいて」のみ本来の形を取る

◇信仰の本質は、「神からの招きへの応答」であり、共同体の交わりのなかで生きるもの

この回勅が出た11年前には、こんな風に自分の中に入ってきませんでした。

ベネディクト16世がわたしたちに伝えてようとされたことが、今のわたしには染みわたるような感覚です。

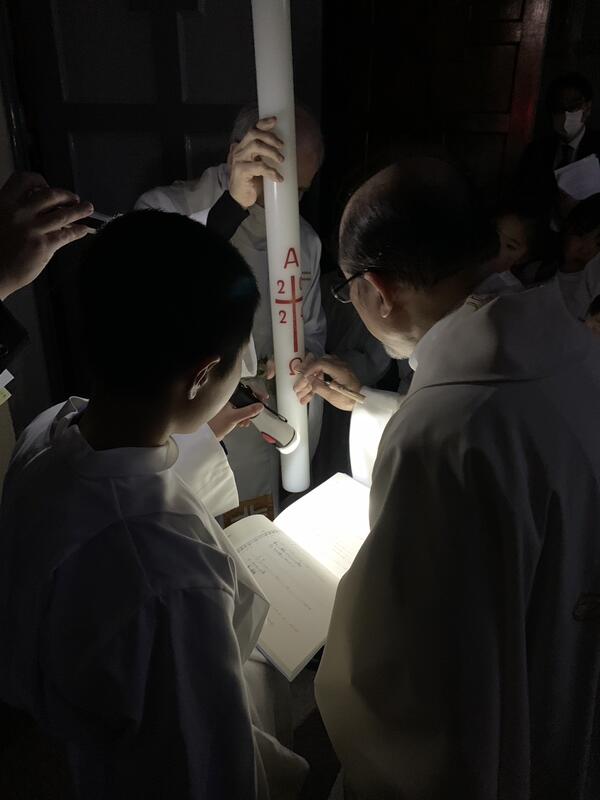

↑この写真、素敵だと思いませんか?

先月、教区100周年記念誌作成のための原稿と写真の提出を教区から求められていたので、もう一人の広報担当に「いいカメラ持ってるみたいだから、写真お願い!」と頼んで撮影してもらったうちの一枚です。

共に神様の招きに応えて働く仲間です。

愛する者よ、あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。

むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。

わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。

あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。

その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。

これらのことに努めなさい。

そこから離れてはなりません。

そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。

自分自身と教えとに気を配りなさい。

以上のことをしっかりと守りなさい。

そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。

(テモテ4・12~16)

*フランシスコ会訳聖書の解説には、「当時、年が若い=30〜40歳までの者を指した」とありました!!(;'∀')

年寄りを責めてはなりません。

むしろ、自分の父親と思って勧めなさい。

また、若い男は弟と思い、年老いた女性は母親と思い、若い女性に対しては完全な純潔をもって、妹と思って勧めなさい。

(テモテ5・1~2)

あなた方の行うことはすべて、人間のためではなく主のためと思って、精魂をこめて果たしなさい。

(コロサイ3・23)

人の語るあらゆる言葉に、いちいち心を留めてはならない。

さもないと、あなたの悪口を言う僕の言葉を聞くことになるだろう。

あなた自身もまた、しばしば他人の悪口を言ったことを、あなたの心は知っているからである。

(コヘレト7・21〜22)

聖書には人生に必要な教えが全て網羅されています。

聖書を一人で読むだけではなく、ここにこうして紹介することで、読んでくださっている方々と分かち合っている気持ちになれます。

良いもの、素敵なこと、嬉しいことは、人と分かち合うことで数倍の価値になる気がするのです。

最初にご紹介した回勅『信仰の光』には、こうも書かれています。

信じる者は独りきりではないのです。

だから信仰は広められ、他の人を喜びへと招くことを目指すのです。

信仰を受けた人は、自分の「自我」が広がり、自らのうちに人生を豊かにする関係が生まれたことを見いだします。

7/27〜8/5まで、「青年の祝祭」ローマ巡礼に参加した彩天さんが、共に参加した友人と一緒に報告会をしてくれました。

彼女たちもまた、神様からの招きに応答し、共に交わり、共に信仰に確信を得た青年たちです。

++++++++++++++

教皇レオ14世は、9月17日、バチカンで行われた一般謁見の席で、パレスチナ・ガザ地区の情勢に言及された。

恐怖の中で生活を続け、受け入れ難い状況を生き延び、自らの土地から再び強制的に移動させられる、ガザのパレスチナの人々に、ご自身の深い寄り添いを伝えられた。

平和と正義の夜明けが一刻も早く訪れるようにとの、ご自身の心からの祈りに一致してほしいと、すべての人々を招かれた。

(バチカンニュースより)

皆で心を一つにして祈れば戦争が終わる、わけではありません。

戦争を始めるのも止めるのも、人間です。

皆で一致して心から平和を祈る、そのことに意味があるように思います。

1デナリオン

先週紹介した本から、もうひとつ。

マタイ20章にある、ぶどう園の主人と労働者の喩え話についてです。

1日につき1デナリオンで働くことを約束された労働者たち。

9時から働いた人だけでなく、5時ごろに雇われた人たちにも、主人は同じように1デナリオンを払うのです。

山本芳久さんの本には、教皇レオ14世はこの箇所についての説教で、気前の良い主人ではなく遅い時間まで広場に残されていた労働者に着目して話された、と書いておられます。

「彼らは、今日も仕事にありつけなかったという徒労感と無意味感、不安にさいなまれていたであろう。

ぶどう園の主人は、労働者を探すために、1日に何度も出かけるのだ。

わざわざ、5時にも。」

この疲れを知らない主人は、わたしたち一人ひとりの人生になんとしても価値を与えたいと望み、5時にも出かけるのです。

市場に残っていた労働者は、おそらくあらゆる希望を失っていたことでしょう。

それでも、なお彼らを信じていくれる誰かがいたのです。

人生で自分にできることはほとんどないように見える時でさえ、常に、人生にはやはり価値があるのです。

意味を見出す可能性は常に存在します。

なぜなら、神はわたしたちの人生を愛しておられるからです。

(2025/6/4、3回目の一般謁見講話より)

いつ働き始めても報酬が同じと分かっていたら、多い時間働く必要はない、と考えるのが普通かもしれません。

アウグスティヌスは説教の中でこのことに触れています。

「神の招きを感じたならば、呼ばれたときにすぐに行きなさい」

「いつ始めても報酬が同じだからといって始めるのを延期しているうちに、神からの招きに応答しないままに人生を終えることになってしまうかもしれない」

「いまここで神からの呼びかけに応え、あなたに与えられているかけがえのない役割を果たしなさい」

教皇様は、アウグスティヌスの言葉を引用しながらわたしたちに呼びかけられたのでした。

自分の日々の働きが無意味に感じることはありませんか?

家事、仕事、与えられた様々な役割をする中で、徒労感を感じる場面があるのは当然かもしれません。

来住英俊神父の9/8のnote、「年間第23主日の説教」の記事から少し抜粋してご紹介します。

洗礼を受けると予想しない苦しみを経験します。

次の例は、 教会で起こる典型的な苦しみではないかと思います。

最初は、キリストの受難に与ることを、ハードワークに耐えることと同一視しているものです。

頑張る覚悟はあるが、ある程度の評価と感謝を予想します。

そうなることもあります。

しかし、かなりの確率で周囲の人々は自分の頑張りを無視している、当然のことと思っているということに気がつきます。

不本意ではあるが、キリスト者なんですから、その無視に耐えようと思います。

しかし、その次に起こることは耐え難いものです。

自分は頑張っていると思っていたのが、他人から、周囲の人から批判されるていることに気がつくのです。

私は、いくつかの小教区でそういうことを聞きました。

それで教会に来なくなった人も結構います。

キリスト者生活をするにつれて、こういった予想もしない苦難を経験します。

「なんじゃ、これは!」と投げ出したくなります。

こんな取り扱いにも我慢しなければならないのかと思います。

ですから、キリスト者の旅路の途中で何度か、「腰を据えて考える」必要があるのです。

「 私はそれでも、この道を終わりまで歩む覚悟があるか。」

「自分の十字架を背負ってついてくる者でなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。」

わたしも、そして教会で役割を果たす誰もが、報酬(評価、感謝)を期待しているわけではありません。

もしも、報酬が与えられるとしたら、それはすでに与えられているからです。

それは、1デナリオンの価値以上の、信仰生活という人生に意味を見出すというご褒美です。

神様からの呼びかけを聞き、かけがえのない役割を果たすことができるという喜びを、いつも感じることができています。

終わりまで、腰を据えて考えながら導きに応えていきたい、それが全てです。

+++++++++++++++

ミサの中で敬老の祝福式が行われ、ミサの後にはささやかなお祝いの会を行いました。

先輩方の嬉しそうな楽しそうな様子に触れ、とても穏やかな気持ちで良い日曜日を過ごすことができました。

「落ち着かない心」

わたしが大きな病気をしたとき、若かったこともあり、全く心配もせず、おおらかに前向きに生きていました。

ですが、ふと思ったのです。

当時、家族はどれほど不安な気持ちで、心配をしながら落ち着かない暮らしをしていたのだろうか、と。

神よ、あなたの名によってわたしを救い、

あなたの力で守ってください。

神よ、わたしの祈りを聞き、

わたしのことばに耳を傾けてください。

神よ、わたしはすすんでいけにえをささげ、

いつくしみ深いあなたの名をたたえる。

神はわたしの助け、わたしのいのちの支え、

あなたはすべての苦しみからわたしを救われる。

(詩編54・3~4,8~9)

母はカトリックの信仰を持っていましたので、おそらく毎日神様に祈り、聖書を開いていたことでしょう。

化学療法の治療中は、いつも母が枕元で聖書を読んでくれていました。

吐き気がひどい中、内容は頭に入ってきませんでしたが、それでも素敵な音楽が遠くから聞こえてくるような心地よさを感じていたことは忘れられない思い出です。

当時、抗がん剤の治療を終えて1週間は絶対に外出禁止でした。(免疫が極度に落ちているから)

数度目の治療の後、お散歩に出ていい、と言われて出かけたのは、お向かいのビルにある本屋さんでした。

インターネットなど普及していない時でしたから、何か本を読みたかったのです。

ですからその時以来、聖書を開くこと、そして読書は、わたしの最高の癒しとなっています。

久しぶりに、素敵な本に出会いました。

8月20日に出たばかりの、山本芳久さんの新刊です。

レオ14世教皇のお人柄やお考えが、ようやくスーッと心に入ってきた気持ちになれました。

主よ、あなたは私たちを、ご自身にむけてお造りになりました。

ですから私たちの心は、あなたのうちに憩うまで、安らぎを得ることができないのです。

(アウグスティヌス「告白」第1巻第1章)

教皇就任ミサの冒頭にレオ14世が語ったのは、やはりアウグスティヌスの言葉でした。

わたしたちは皆、心の中に多くの問いを抱えて生きています。

聖アウグスティヌスはわたしたちの「落ち着かない心」についてしばしば語っています。

この落ち着かなさ、安らぎのなさは悪いものではありません。

わたしたちは、その火を消そうとしたり、自分が経験している諸々の緊張や困難を取り除いたり、麻痺させたりさえする方法を探すべきではありません。

むしろ、自分自身の心と向き合い、神がわたしたちの人生の中で、またわたしたちの人生を通して働かれること、そして他の人々にわたしたちを通して手を差し伸べることができることに気づくべきなのです。

(2025年6月14日シカゴでのビデオメッセージより)

わたしたちが抱えている、心の「落ち着かなさ」「安らぎのなさ」を悪しきものと判断して無理に克服しようとしなくていい、とおっしゃっています。

「落ち着かない心」「安らがない心」に促されるままに、自分の日々を深く歩むことが人生なのですよ、と。

他の人々に手を差し伸べることができるのは、自分が「落ち着かない心」を持っているからできるのだ、と。

このことを痛感する出来事がありました。

先週書いたように、色々と不安と心配事を抱えていて余裕のない心で過ごしていたのですが、もっと大変な心配事に覆われた友人がわたしを頼ってきたのです。

「うん、わかるよ、その気持ち」

と、彼女の話を聞き、心が軽くなるならこうしてみたらどう?と伝えることができました。

自分が落ち着いている時ならば、「え?なんでそんなこと心配してるの!?」と笑い飛ばしたアドバイスをしていたかもしれません。

わたしも今、心の「落ち着かなさ」「安らぎのなさ」の中にいるので、かえって一緒に落ち着いて語り合えた気がするのです。

代々に、主に寄り頼め、まことに、主はとこしえの岩。

そうです、あなたの定め道にあって、主よ、わたしたちはあなたを待ち望みます。

あなたの名と、あなたの名を呼ぶことが、わたしたちの魂の望み。

わたしの魂は、夜、あなたを慕い求め、わたしの中の霊はあなたを慕います。

(イザヤ26・4、8〜9)

あなたはわたしを健やかにし、わたしを生かしてくださいました。

あなたの愛は、滅びの穴からわたしの魂を守ってくださいました。

生きている者、生きている者だけが、今日のわたしのように、あなたをほめたたえるのです。

主はわたしを救ってくださる。

わたしたちは命の日々のあるかぎり、主の家で楽を奏でよう。

(イザヤ38・16〜20抜粋)

38章のこの箇所、これが生きる意味なのだ、と聖書の師匠から教わりました。

聖書の文章は、本当に美しいです。

落ち着きと安らぎをわたしに与えてくれます。

山本さんは、こう書いておられます。

世界の中で日々起き続ける様々な出来事に揺り動かされ、「落ち着かない心」を抱き続けながら、「一致」と「平和」を目指して生きる一人ひとり(キリスト者であれ非キリスト者であれ)によって築かれる、「多様性」を前提としたうえでの「一致」の世界。

それこそがレオ14世がアウグスティヌスに深く依拠しながら実現を呼び掛けている世界の在り方なのである。

教皇様のお話に、これからはもっと注目したいと思わせる本です。

信仰は希望

めずらしく、気持ちの落ち込みと不安に覆われてしまっていた1週間でした。

月曜日に一つ目の心配事

水曜日に二つ目の心配事

金曜日にそれらがさらに悪化

人にアドバイスするときには、「心配してもしょうがないから、神様のお導きを信じて!」などと立派な声掛けをしているわたしですが、まれにかなり深みにハマって這い上がれないこともあります。

20代初めの頃、人生の方向性を模索して悩んでいた時、いつもこの聖句を心に留めていました。

だから、あなた方も用意していなさい。

思わぬ時に、人の子は来るからである。

(マタイ24・42)

だから、目を覚ましていなさい。

あなた方はその日、その時を知らないからである。

(マタイ25・13)

聖書をちゃんと学んでいなかったので、本来の意味するところを理解してはいなかったのですが、このみ言葉は当時のわたしにとって「いつか、きっと必ず神様が道を示してくださるから、自分にできる努力をしながら待ちなさい」という意味だと勝手に解釈していました。

そして、それは今でも変わらない気持ちです。

今わたしが抱えている不安は、祈り続ければ神様が解決してくださる、というようなことではありません。

わたしの人生に与えられた試練です。

「与えられた」というと神様の計らいのようですが、そして、「試練」というと神様に試されているようですが、こうした苦難はわたしたちが人生を歩むにあたって必要なことなのです。

痛みや苦しみ悲しみなどと対峙しながら人生を積み重ねる。

乗り越えられなくとも、その経験が人格を形成していく。

そして、日曜日に教会に行って、色々な方と言葉を交わし、担っている役割をいくつか実行し、 そうして神様からのメッセージを受け取りました。

兄弟のみなさん、わたしたちは、どんなに窮乏し、苦難の中にあっても、あなた方のお陰で励まされています。

あなた方の信仰のお陰です。

あなた方が主に結ばれてしっかりと立っているかぎり、わたしたちは、今、まさに生きていると実感するからです。

(1テサロニケ3・7〜8)

知っていたこと、わかっていたこと、つまり、神様は乗り越えられない試練は与えられないということ・そのために進むべき道をも同時に与えてくださるのだということを、日曜日に教会に行って思い出しました。

キリスト教でなくても、信仰という希望を持てることは最大の救いです。

月曜日から金曜日まで心配事に襲われても、日曜日には光を与えてくださる。

いつも、本当に不思議なのです。

日曜日に教会でいつもの席に座って祈り始めた途端に、神様と母がわたしに近づいてきてくれるのです。

毎週、わたしの横に座ってくれるのを感じるのです。

レオ14世教皇は、前教皇よりも説教の言い回しが少し難しく感じられますが、今回のこのお話は、今のわたしにとても深く刺さりました。

わたしたちも、御父のいつくしみ深いみ旨に身をゆだね、自分の人生を、与えられた善いものヘの答えとしていただけることを学ぼうではありませんか。

人生において、すべてをコントロールする必要はありません。

日々、自由をもって愛することを選択するだけで十分です。

試練の暗闇の中でも、神の愛がわたしたちを支え、永遠のいのちの実をわたしたちのうちで育ててくださっていることを知ること――これこそがまことの希望です。

教皇レオ十四世 2025年8月27日一般謁見演説より

それぞれ、個性

先週は、イエズス会の中井 淳神父様がミサを司式してくださいました。

そして、昨日はイタリア留学を終えて帰国された船津 亮太神父様が、留学仲間のベトナム人の神父様と共に久留米教会に早速来てくださいました。

当然のことですが、わたしたちと同じように、神父様方も色々な方がいらっしゃいます。

(もちろん、それが嬉しいことです。だって、どの司祭も同じようなタイプだったらつまらない。。。。)

わたしはそんなに多くの神父様を存じ上げているわけではありませんが、これまでお話しする機会のあった神父様は、どなたもとても魅力的な、そして個性的な方ばかりです。

1番最初の大きな出会いは、大学生の時に参加したイエズス会の黙想の家で指導してくださった神父様です。

身体の大きなスペイン人のおじい様で、わたしのことを「わが子よ、わが子」と、それ以来ずっと気にかけてくださっていました。

イエズス会の黙想会は沈黙の時間を大切にするそうですが、ギハーロ神父様は、他の参加者が部屋に戻った後にわたしを呼び寄せて、「どうして参加したのですか」と話しかけてくださったのでした。

洗礼を受けて間もない頃でしたので、神父様にはこういう方もいらっしゃるのか!ととても嬉しくなりました。

洗礼は体の汚れを取り除くことではなく、

正しい思いを保つ約束を神にすることなのです。

(1ペトロ3・21)

若い頃は、人と同じように行動してあまりはみ出さないように、と頭の中では考えていました。

ですがやはり、わたしは個性が強すぎるのか、あまり上手に人と足並みを揃えることができないことが悩みでもありました。

今やっと、「このわたしの個性は与えられたお恵み」と思えるようになり、ようやく自分に自信を持って生きていると公言できる気持ちです。

先週の中井神父様も、かなり個性的な方でした!

お話しされていた時に突然、「あんなこといいな、できたらいいな」と聖堂内を歩き回りながらドラえもんを歌い出し、「どこまでもドア〜〜〜!!」と。(^_^;)

何事?!と唖然とするわたしたちに、

「イエス様はわたしたちをどこにでも、ではなく、どこまでも連れて行ってくれる、どこまでも付いてきてくれるんです。

だから、イエス様はわたしたちの『どこまでもドア』なんですよ!」

主よ、あなたは、すべてにおいてご自分の民を高め、彼らに栄光を与え、彼らを見捨てず、いつでもどこでも彼らの傍らに立っておられた。

(知恵の書19・22)

そして、昨日の船津神父様。

侍者が鳴らす9時のベルと同時に祭壇に登場された神父様を見て、とても驚きました。

「え、男っぷりが上がってる!」

失礼ながら昔から存じ上げているので、その表情と佇まいが自信に満ちているというか、キリッとしたイケメン(本当に失礼)になられている感じがして、思わず涙ぐんでしまいました。

「3年前の5月に久留米教会で共にミサを祝い、その翌日からローマに3年間留学しました。

わたしは文字通りに旅をしていたわけですが、皆さんもそれぞれに人生を旅しておられたことでしょう。」

そうお話しされる神父様は、やはり変わらず誠実で、キリッとした優しさの方で、その上に何か確固たるものを得てこられた自信を感じさせる様子でした。

宮﨑神父様も、ジュゼッペ神父様も、とても個性的で愛すべき方です。

こうして、色々な神父様方と信徒仲間たちとの時間を共有できる日曜日は、素晴らしいお恵みの時間です。

応援する姿

15日のマリア様の被昇天の祝日、今年最後(希望)の40℃に迫る酷暑の朝でした。

この季節は、甲子園球児たちを応援するのが楽しみの一つです。

プロ野球も好きですが、大人の利害やスポンサーといったものがなく、純粋に野球に打ち込む彼らの姿は、本当に清々しくて気持ちの良いものです。

毎年、わたしがテレビで見て応援しているのは、グランドの選手だけでなく、スタンドで応援しているユニフォームを着た選手たちです。

スタメンに入れず、それでも満面の笑みを浮かべて全身全霊で応援歌を歌い踊る彼ら。

汗だく・泥だらけになってプレーする選手たちと同じように、彼らもまた、甲子園の舞台で精一杯に躍動しているのです。

さて、彼らは、ひたすら使徒たちの教えを守り、兄弟的交わり、パンを裂くこと、祈りに専念していた。

信じる人たちはみな一つになり、すべての物を共有にし、財産や持ち物を売り、それぞれの必要に応じて、みなにそれを分配していた。

また、日々、心を一つにして、絶えず神殿に参り、家ではパンを裂き、喜びと真心をもって食事をともにし、神を賛美していた。

彼らは民全体から好意を得ていた。

こうして、主は日々、救われる人々を仲間に加えてくださった。

(使徒言行録2・42〜47)

今年の甲子園でも色々と注目ポイントがありますが、話題として取り上げられているのが、県立岐阜商業の横山選手。

彼は、生まれつき左手の指が全て欠損しているのですが、レギュラーとして大活躍しています。

打席に立つたびにひときわ大きな歓声が上がり、投打に活躍する姿に大きな拍手が送られています。

「ハンデを持っているから注目されている。その分活躍したいし、勝利に貢献しなければいけない」とインタビューに答えていました。

以前も書いたことがありますが、教会とは、日曜日にミサに与るために来るだけのところではありません。

共同体を運営するために奉仕する、さまざまな役割を担う信徒の支えがあるからこそ、脈々と受け継がれてきたのです。

長年、お1人で納骨堂の管理をしてこられた方からその役割を引き継ぎ、今後の運営のあり方について打ち合わせをしました。

色々と提案をさせていただき、お話をする中で、「これまではお一人しか管理の仕方がわからなかったことも、こうしてわたしたちが引き継いで、そしてわたしもさらに引き継ぐ人を見つけていきますね」とお伝えしたところ、涙を浮かべて喜んでくださいました。

神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことをわたしたちは知っています。

(ローマ8・28)

わたしは与えられた恵みによって、あなた方1人ひとりに言います。

自分は当然このようなものだと思う以上に自分を過大に評価せず、神が各々に与えてくださった信仰の度合いに応じて自分を評価し、程よく見積もるようにしなさい。

(ローマ12・3)

わたしは植え、アポロは水をやりました。

しかし、成長させてくださったのは神です。

ですから、植える者も水をやる者も取るに足らず、成長させる神こそ大切な方なのです。

植える者も水をやる者も一致して働いていますが、それそれその働きに応じて自分の報酬を受けるのです。

わたしたちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。

(1コリント3・6〜9)

レギュラーになれなくても応援する姿に感動し、その彼らを応援したい

ハンデがあるから余計に応援したい

これまで担ってこられた役割を引き継ぐわたしたちを、応援してくださる先輩方がいる

野球も教会も、ある意味チームプレイです。

心をひとつにし、仲間を増やし、働き合って成長する。

各々に与えられたお恵みをそれぞれが最大限に発揮して、互いに応援し合う。

ちょっと強引かもしれませんが、連日の甲子園の試合を応援していると、教会での役割についてもっと役立ちたいという気持ちになったお盆休みでした。

++++++++++++++++++

17日のごミサは、イエズス会の中井神父様の司式でした。

その後に、ご自分の多岐にわたる活動についてのお話をお聞かせくださいました。

また改めて記事にしたいと思います。

危うい確信

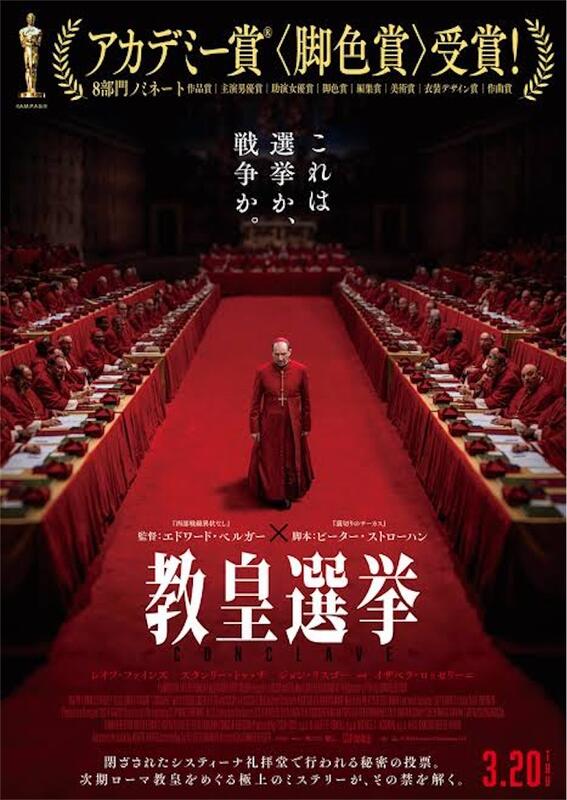

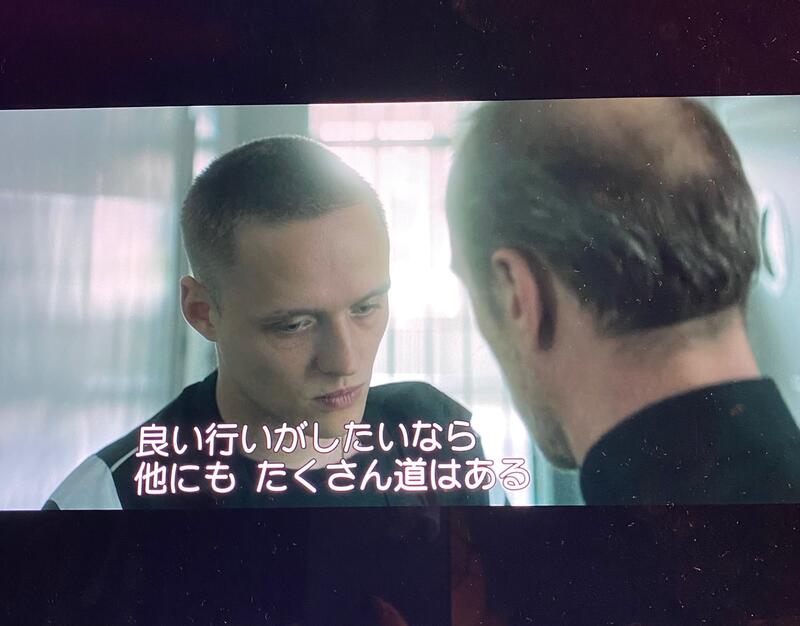

Amazonプライムで配信が始まった映画「教皇選挙」を観ました。

この春に行われた実際のコンクラーベと相まって大ヒットしていましたので、ストーリーも結末も知っていたのですが、原作がゴシップ風のミステリー小説なので、実際のコンクラーベも枢機卿方もこうではないはず、、、というのがわたしの感想です。

菊池枢機卿が「現実とは違う」とブログに書いておられたのを思い出しました。

「ストーリーはちょっと荒唐無稽だなと思いますし、明らかに現実的ではないフィクションです」

https://bishopkikuchi.cocolog-nifty.com/diary/2025/05/post-7690d8.html

セットとして造られたバチカンの建物の迫力は圧巻でした。

それと、主演のレイフ・ファインズが演じる首席枢機卿が素晴らしく、演技だけでなく、役柄に秘められた落ち着きと責任感には救われました。

とても心に迫ったセリフがあります。

わたしは長年、教会にお支えしてきて、何より恐れるようになった罪が一つあります。

それは「確信」です。

「確信」は一致を拒む敵であり、寛容の大敵でもあります。

キリストさえ、最期には確信を持てず、十字架の上で叫びました。

信仰は生き物です。

疑念と手を取り合い、歩むものです。

もし「確信」だけで疑念を抱かねば、不可解なことは消え、信仰は必要なくなります。

あまりにも的を突いていて、忘れたくない、と書き留めました。

聖書の中で大好きな箇所(ヘブライ11・1)を思い返してみます。

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

信仰とは、望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。

(聖書協会共同訳)

いつも思うのですが、この3種類の訳は微妙にニュアンスが違っています。

映画のセリフに1番ピッタリ当てはまりそうなのは、聖書協会共同訳のような気がします。

自分の信仰の弱さに落ち込み、告解したことを繰り返し、自分の望み(この世を旅する間は神様にいつも導かれてよりよく生きる)が叶えられると信じて祈り続ける。

望みは叶うとわかっていても、確信が持てずに祈り続ける。

これが、信仰なのではないでしょうか。

宗教学者の故・藤田富雄さんは、「信仰」の解説を次のように書いておられます。

信仰とは、自分にとって究極的な価値や意味をもっている対象と全人格的な関係を持ち、その対象に無条件に依存し献身する心的態度を言う。

経験できぬ不確実なものを主観的に確実であると思い込むことではない。

宗教的体験や儀礼を繰り返すことによって、しだいに人格の内部に一定の心的態度が信仰として形成される。

いわゆる無神論者とか、無宗教者と言われる人の中には、どのような宗教であれ、神を信じる人のことを「思い込み」だと決めつけている節があります。

無神論とは、神の存在を否定する立場で、つまりは神を意識しているのかも。

無宗教とは、神という問題に無関心な立場で、それでも儀式(葬儀、初詣など)はおざなりにしない人が多い。

映画「教皇選挙」では、数名の教皇候補と目される枢機卿たちの駆け引きが描かれています。

そこには、神様の存在も信仰も、別の次元に追いやられているかのようです。

まるで、信仰を持たない者がトップの座に就くことを最終目的としているような、水面下での権力闘争。

そして、そう描いた小説がヒットし、映画が世界的に評価されたということが何を意味しているのか。

つまり、その姿(高貴な聖職者でもやはり人間的野心に冒される)が多くの人の興味を掻き立てられる題材なのです。

興味深かったのは、主役の首席枢機卿が信仰の迷いを露わにしていたことでした。

冒頭に紹介したセリフにあるように、自分の信仰心に疑念を抱き続けている彼は、絶対に自分は教皇にはふさわしくないと言い続けますが、それでも、次々と候補者たちが脱落し、最後には自分に投票するのでした。

人間のもろさ、信仰の危うさという面を描いている点では、(偉そうな言い方ですが)この映画を評価することはできます。

+++++++++

↓ とても客観的な映画評論ですので、ご参考になさってください。

https://hollywoodreporter.jp/movies/108792/

神様との約束

パレスチナ自治区ヨルダン川西岸にイスラエルが建設してきた入植地。

ガザでの戦闘が始まって以降、ユダヤ人入植者によるパレスチナ人への暴力が増え、イスラエル政府はさらに入植者住宅を建設すると発表しています。

先週は、ヨルダン川西岸にあるキリスト教徒の村で、イスラエルの入植者によって襲撃があったとの報道がありました。

テレビでも、入植者の一人が「わたしたちが神から約束された土地なのですから」、と発言していました。

「入植地」とは、パレスチナ人から奪った土地に造成されたユダヤ人専用住宅地のことです。

西岸での入植地建設は国際法上、一般的に違法とされているものの、イスラエルはこれに反論し続けており、入植地はイスラエルとパレスチナの間で特に激しい争点となっている問題の一つです。

(BBCニュースの記事より抜粋)

https://www.bbc.com/japanese/articles/clyvzkqwpgjo

2019年にイスラエルに巡礼に行った時の写真です。

ここは入植地ではありませんが、このようにイスラエルの土地では、いたるところで植林が進められていました。

誰も住んでいない土地でも、岩場に水道のパイプが張り巡らされ、土地の緑化が進められています。

聖書には確かに、神様がイスラエルの人々を「誰よりも小さい民族だから」選ばれたのだと書かれています。

「乳と蜜の流れる土地」への旅を通して、神様が人々に慈愛の心を示されたエピソードは、旧約の中でも美しく、わたしたちがいつも神様の愛に守られていることを想起させてくれます。

あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。

あなたの神、主は地上のすべての民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。

主があなたたちに愛情を傾けて、あなたたちを選ばれたのは、あなたたちがほかのどの民よりも数が多かったからではない。

事実、あなたたちはすべての民の中で最も数の少ない民であった。

しかし、主はあなたたちを愛し、また先祖に立てた誓いを守られたので、主は強いその手であなたたちを導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの手からあなたを贖われた。

(申命記7・6~8)

イスラエルの地を神様がユダヤ民族だけに与えられた、というのは間違っていると断言できるでしょうか。

あるいは、その通りだ、と断言できるでしょうか。

トランプ大統領、プーチン大統領の言動を見ていて、「嘘つきだ」「信じられない」と思うのですが、当の本人たちは、自分は間違っていないという強い確信と信念があるようです。

創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記はモーセ5書といい、ここに書かれた教えをユダヤ教徒は大切に守っています。

イスラエルの人々(全員ではないでしょうが)、特に熱心なユダヤ教徒は、聖書に書かれているのだから、この土地は神様が自分たちに約束されたものなのだ、と信じて疑わないのです。

それ故、あなたの神、主こそが神であることを知りなさい。

主は誠実な神であって、主を愛し、その命令を守るものには、契約を守り、慈しみを千代にまで施されるが、主を憎む者それぞれに報いて滅ぼされる。

主を憎む者それぞれに猶予なく報復される。

(申命記7・9~10)

続きには、このように書かれています。

フランシスコ会訳では「主を憎む者」となっている言葉は、共同訳では「御自分を否む者」です。

このことばが何を言わんとしているのか。

ガザでのジェノサイドも、一方的な(暴力を伴う)入植地開発も、人道上は許されるものではありませんが、神様との約束を妄信的に信じる人々には、こちら側の正論を押し付けても通じ合うことは無理なのでしょうか。

人道に反することこそが、神様を否むことではないでしょうか。

神様がわたしたちに約束されたのは、世の終わりまでいつもわたしたちとともにいてくださる(マタイ28・20)、ということです。

これは、キリスト教徒だけの教えではないと思います。

+++++++++++

ここにきて、「パレスチナを国家として承認する意向がある」と表明する動きが出ています。

フランス、イギリス、カナダの表明に続き、他に数か国も追随するようです。

これまでの歴史と複雑な国際情勢の故、とはいえ、民族の尊厳を守り独立を決めるのが軍事力を持った西欧諸国という現実を、どう受け止めればよいのでしょうか。

8/6~15は日本カトリック平和旬間となっています。

わたしたちにとって戦後80年、ではありますが、世界では戦争は終わっていません。

教皇様の8月の意向は、「共存のために」です。

この祈りのことばが本当に素晴らしく、毎日全世界で唱えることができれば、と心から願います。

+基本の祈り

「共存することがより困難に見える社会が、民族的、政治的、宗教的、またイデオロギー的な理由による対立の誘惑に負けませんように。」

+黙想のための祈り

イエスよ、わたしたちの歴史の主よ、誠実な友、生ける現存よ、疲れを知らずわたしたちに会いに来られる方、あなたの平和を必要とするわたしたちがここにいます。

わたしたちは恐れと分裂の時代に生きています。

まるで自分たちしかいないかのように振る舞い、互いを隔てる壁を築き、自分たちが兄弟姉妹であることを忘れています。

主よ、あなたの霊を遣わしてください。

互いに理解し合い、耳を傾け合い、尊敬と思いやりをもって共に生きる望みをわたしたちの中に再び燃え立たせるために。

対話の道を模索する勇気をお与えください。

対立に兄弟愛の態度で答え、違いを恐れることなく他者に心を開く勇気をお与えください。

わたしたちを橋を架ける者としてください。

国境やイデオロギーを乗り越え、心の目で他者を見つめ、一人ひとりの中に侵すことのできない尊厳を認められるようにしてください。

希望が花開くことができる場所、多様性が脅威ではなく、わたしたちをより人間らしくする豊かさとなる場所を創造できるようにお助けください。

アーメン。

祈りの時間

NYと横浜から帰省している妹たち家族と過ごしていました。

思い出深い夏になりましたが、、、聖書を開く時間も余裕もありませんでした。

それでも、寝る前に今日1日の感謝と、家族のことを導いてくださっていることへの感謝の祈りだけは欠かさないように努めています。

普段は、静かな落ち着いた生活ができているので、神様と天国の母に話しかけたり聖書を開いたり、日常のちょっとした隙間に、そうした時間を持てるのですが、今改めて、子どもの面倒を見ているお母さんたちの気持ちがよくわかります。

久しぶりにごミサに与りました。

贅沢にも、妹・姪たちと毎日遊び疲れて、どうしてもリフレッシュのため、心と身体を落ち着かせるために教会に行って、ミサだけでなく、信徒仲間たちと会って話したかったのです。

今までなぜか気づかなかったのですが、ガラス越しに見える青々と茂った緑の木々さえも、今日は美しく感じることができました。

「日曜日のミサに子どもを連れた親の姿が少ない」

そういう声は、どの教会でも聞かれることかと思います。

特に、夏休みの子どもたちは忙しい!、ということを実感しています。

一度も姪たちを教会に連れて行けませんでした。

今回の国政選挙の結果を見ていて、感じたことがあります。

人々は「わかりやすさ」を求めているようです。

カトリックの教えは、信仰を持たない人にとっては難しく、ハードルの高いものに感じられている気がします。

ですが、この夏の日々の中で痛切に実感しました。

わたしたちキリスト者の信仰は、シンプルに「祈り」に集約されるのではないでしょうか。

わたしたちには、「祈りの時間」が必要です。

今日のごミサでは、宮﨑神父様が「祈りの時間」の大切さについてお話になりました。

洗礼を受けただけの人、普段教会に来ない人、日常の中で祈らない人、そういう人(わたしの妹)のためにも祈りを続けなければと決意を新たにしました。

神父様は、祈りは霊的呼吸だ、とおっしゃいました。

神を信じる者の信仰生活は、祈りによって支えられていることを忘れてはならない、と。

いつもは、ミサ前には入り口に立って皆さんをお迎えし、色々とお声がけするのですが、今日はしばらくじっと座って祈り、ロザリオを唱えていました。

それだけで、心の中のスポンジに水が染み渡る気持ちでした。

さて、イエスはある所で祈っておられた。

祈りが終わると、弟子の1人がイエスに言った、「主よ、ヨハネも弟子たちに教えたようにわたしたちに祈りを教えてください」。

そこで、イエスは仰せになった、「祈る時には、こう言いなさい。

『父よ、み名が聖とされますように。

み国が来ますように。

わたしたちの日ごとの糧を、日ごとにお与えください。

わたしたちの罪をお赦しください。

わたしたちに負い目のある人をみな、わたしたちも赦します。

わたしたちを誘惑に遭わせないでください』」。

(ルカ11・1〜4)

主の祈りも、ルカのこの言い回しが心に染み透ります。

祈る=神様と天国のみなさんに語りかける、感謝の気持ちを伝える、家族を導いてくださるよう願う、、、そうした時間を毎日、何度も持つことが、どれほど自分にとって必要なひと時かを改めて実感する夏になりました。

++++++++++++++++++++++++

日本カトリック司教協議会が推薦する映画「長崎〜閃光の影で」が8/1から全国で公開されます。

久留米では、Tジョイでご覧になれます。

思いやりの行動

トップページの画像を替えました。

少しでも涼しい気持ちになってもらえたら。

ディスレクシア(読字障害)という障害があります。

これは、知的能力や一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書きに著しい困難を抱えるもので、学習障害の要因となることがあります。

トム・クルーズ、ジェニファー・アニストン、キアヌ・リーヴス、など、有名な俳優さんたちもこの障害を持つと告白している人が多くいます。

数々の大作を世に生み出してきたスティーブン・スピルバーグ監督は、60歳のころにディスレクシアと診断されたそうです。

文字が読めず授業についていけないため、小学校を2年遅れで卒業。

いじめを受け、「地獄のような幼少期」だったそうです。

今でも、脚本を読むのに人の2倍の時間がかかるそうです。

ブラッド・ピットは、相貌失認(そうぼうしつにん)や失顔症と呼ばれる、他人の顔が識別できない病気だそうです。

実際は会った人を覚えていたいのに、覚えられないことを恥ずかしく思っている、何度も会った人を認識できないので失礼な奴だと思われている、とインタビューで語っていました。

ディスレクシアや失顔症、いわゆる学習障害と言われる障害は、他者からは分からないものです。

社会生活に困難を感じるのは、身体に不自由があるからだけではないのです。

お前の友を虐げてはならない。

耳の聞こえない人を呪ってはならない。

目の見えない人の前につまずきとなる物を置いてはならない。

(レビ記19・13〜14)

忘れられない思い出があります。

昔、NYの地下鉄に乗って座っていたときに、見るからに身体が不自由そうな人が乗ってきました。

わたしはとっさに「ここに座ってください」とその人に席を譲ったのですが、わたしの動く様子から足が不自由だとわかったのか、離れたところに座っていた2人の人(別々のところに座っていた、どちらも若い人)が「わたしの席に座って!」と駆け寄ってきてくれたのです。

東京で電車に乗っていても、座っている人はとても疲れた様子で眠っているか、携帯を必死に見ていて気付いてもらえないかで、席を譲ってもらった経験はほとんどありません。

逆に、年配の女性から「若いんだから、座らないで席を譲って!」と怒られたことはあります。(笑)

外見でわかるかどうかに関わらず、ちょっとした気遣いが人の役に立つことを心に留めておきたいものです。

そして、いつも他者を思いやる行動ができれば、と思うのです。

寛大な人は満たされる。

人を潤す者は自分も潤される。

(箴言11・25)

ミサで先唱したり、質問を受けたり、初めての方をご案内したり、といつもお役目をいただいています。

「ごくろうさま。いつもありがとう。」

今まで何度、いろいろな方にこう言ってもらったことか。

ちょっとした気遣いを行動に移したことで、人から感謝(=気遣い)の言葉をもらえると、心が潤されます。

人は、その口から出る言葉によって、善いものに満ち足りる。

また、人は、その手の働きによって、報いを受ける。

(箴言12・14)

年齢のせいか、ときおり自分でも意味不明なイラ立ちが湧き上がることがあります(・・;)

そういうとき、「今日これから出会う人全員に優しく丁寧に対応する」と決めて過ごすようにしてみます。

そうすると、不思議なくらい相手からも気持ちの良い態度が返ってくるのです。

これはお薦めのリフレッシュの方法です。

もし、キリストに結ばれていることによって、それがあなた方にとって励ましとなり、また、神に愛されていることが慰めとなり、あなた方に、霊による交わりがあり、人に対する思いやりの心があるなら、どうか、互いに同じ思いを抱き、同じ愛をもち、心を合わせ、思いを一つにして、わたしを喜びで満たしてください。

各々、自分のことだけでなく、他人のことにも目を向けなさい。

(フィリピ2・1~4)

飛行機から見る空が1番好きです。

心が洗われる思いがします。

女性の生き方

早くも夏真っ盛りです。

夏の暑さは嫌いではありません。空が本当に綺麗ですから!

映画鑑賞も趣味のひとつで、これまでの人生でトップ3の映画のうちのひとつが「モナリザ・スマイル」(2003)です。

1953年、アメリカでもっとも保守的と言われる名門女子大で、ジュリア・ロバーツ演じる新任の教師は彼女たちに自立心を育てる教育をしようと奮闘します。

ですが、もともとエリートとの結婚が幸せだと信じて疑わない生徒たちは、その方針に反発します。

『Mrs.Degree』(ミセス学位)という言葉を聞いたことはありますか?

Mrs. Degreeとは、1950年代前後のアメリカ社会で、勉強やキャリアのためではなく結婚相手を探すために大学へ進学したとされる女性たちを揶揄する言葉です。

これは死語ではなく、超保守の男性にとっては、いまだに存在している概念なのです。

イエス様の時代、女性は数に数えられることもないほどの扱いでした。

それにも関わらず、マリア様は知的な女性として認識されていると思いませんか?

受胎告知の絵画では、ルネサンス期には聖書を手にする(読んでいる)マリア様の姿が好んで描かれました。

ロベール・カンパン《メロード祭壇画》

この絵の解説で、こう書いてあるものを見つけました。

「マリアが読むのを止めたテーブルの上の本が旧約の世界を象徴し、現在読んでいる本が新約の世界を表す」

「救世主イエス・キリストの誕生を告げる受胎告知の場面において、マリアはそれまで読んでいた旧約聖書から新約聖書に目を移し、旧約聖書の教えを表す机上の蝋燭はたった今役割を終え、今度は新たに恩寵の教えを表す蝋燭に火が灯されることを暗示している」

4世紀のミラノの司教アンブロジウスは、「マリアは身体だけではなく精神においても純潔である。心は謙虚であり、話すときには厳粛で、慎重さを備え、言葉を慎み、最も熱心に読書に励んだ」とお説教で語ったとされています。

マリア様が聖書を手にする絵画が描かれるようになった背景には、12世紀ルネサンスとマリア崇拝の発展、女性の宗教生活の拡大、書き言葉がラテン語から自国語へと移り変わっていく動きと並行した識字率の向上など、が原因として挙げられるそうです。

民衆のマリア信仰の高まりが、マリア様を人々の信仰生活の模範とみなす伝統と連動し、それによってマリア様が知性においても優れていたことが強調されるようになった、ということです。

こうした絵画を目にしたことがあったから「マリア様は知的な女性だった」と思っているのでしょうか。

そうではない、気がしています。

福音書には、マリア様の暮らしや立ち居振る舞い、発言などはほとんど記されていません。

それでも、カトリックにおけるマリア信仰(崇拝ではなく、崇敬)には、確固たるものがあります。

羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを、人々に知らせた。

羊飼いたちが語ったことを聞いた人々はみな不思議に思った。

しかし、マリアはこれらのことをことごとく心に留め、思い巡らしていた。

(ルカ2・17~19)

わたしはこの箇所が大好きです。

マリア様が知的で素敵な女性だったのだろう、とわたしが意識しているのはこの箇所からです。

フランシスコ会訳聖書のルカによる福音書の解説には、このように書かれています。

本福音書では女性が大きな比重を占めている。

冒頭の1~2章ではマリアとエリザベトに中心的な役割が与えられているが、同じ姿勢が福音書全体に一貫している。

こうした女性への視点は、ルカの強調する普遍的な救いが民族的な相違のみならず、男女の性差をも克服するものであることを示している。

女性の生き方など関心の対象ではなかったであろう旧約の時代でも、聖書に登場する女性はみな個性的で知的だと思いませんか?

7/6は母の命日でした。

母は、わたしたち3姉妹の教育にとても熱心でした。

娘たちがそれぞれの能力を生かして活躍することを願って、いつも後押ししてくれました。

美人で、誰からも好かれ、与えられた役割に誠実に向き合い、病弱でしたが常に明るい人でした。

わたしにとって、亡き母はいまの人生の指針でもあります。

我が家のマリア様、だったと感じています。

++++++++++++++++

「モナリザ・スマイル」で生徒役を演じる若手俳優たちは、全員が今ではトップ俳優です。

とても素晴らしい映画なので、おススメです!

:参考:

https://catholic-nishichiba.com/priest-preaching/1397/

https://www.cbcj.catholic.jp/faq/maria/

歴史の積み重ね

話題の映画「国宝」を観てきました。

歌舞伎鑑賞が趣味のわたしは、推しの俳優さんや気に入っている演目があると、歌舞伎座まで出かけていきます。

「先代の勘九郎さんはやはり素晴らしかった」

「音羽屋は次の代も安泰だ」

などと、偉そうなことを友人と語り合ったりもしますが、あまり深くその家の歴史について考えたことはありませんでした。

この映画は、血筋か生まれ持った才能か、が大きなテーマですが、伝統を継承して歴史を積み上げていくことの重みをひしひしと感じさせられました。

伝統芸能は守るべきものが明確です。

歌舞伎俳優は男性だけですので、息子がいない場合は同じ家系の男子に名前が受け継がれます。

その子に才能があるかどうか、ではなく、とにかく精進させるのです。

キリスト教、特にカトリックにおいては、教皇様が変わっても教えが変わることはありません。

父親から息子へ継承されるような伝統を受け継ぐのが教皇の役目ではなく、わたしたち信徒の現世での最高の導き手なのです。

29日のごミサで、宮﨑神父様はこうおっしゃいました。

「何がこの時代に必要なのかを教えてくださるのも教皇様です」

いま、教区100周年記念誌に掲載する久留米教会のページの原稿を書いています。

そのために、教会の歴史について振り返ってみると、様々な発見がありました。

ご自分の教会の歴史について、考えてみたことはありますか?

「久留米の人は自分の街に誇りをもっている」

と、言われたことがあります。

適度に都会で、豊かな自然、山と川に囲まれ、農業が盛んで食べ物がおいしい。

歴史と伝統が街の随所に見られる。

水天宮の総本宮がある。

ブリヂストン発祥の地。

いくつも大学があるため若者も多く、大きな病院がいくつもあるので医療が充実している。

これが、久留米という街を語るときのモデル的説明文です。

医療の街のスタートには、カトリック教会が大きな役割を果たしていました。

久留米教会の歴史は、毛利秀包(ひでかね)が久留米領主であった時(1587~1600年)に始まります。

大友宗麟の七女を妻とし洗礼を受けた秀包は、宣教師の保護に努め、信者のために城のそばに教会堂を建立しました。

久留米地方のキリシタンは当時7000人に達していたと言われています。

浦上の信徒発見から13年後の1878年、大浦のプチジャン神父の命によりミカエル・ソーレ神父が久留米に赴任し、宣教を開始しました。

ソーレ神父は、仮教会だけでなく、信徒たちの病気治療のための診療所も併設しました。

神父の依頼で『マリアの宣教者フランシスコ修道会』のシスターが久留米に修道院を構え、診療所で働きながら、女性や障害者に生計の足しになるような手仕事を教えるようになりました。

次第に、病人の治療、子どもたちの信仰教育だけでなく、一般の病人や貧しい人も受け入れて、捨て子や孤児の面倒も見るようになっていきます。

このように、シスター方と信徒たちの診療所での働きは、地域に深く根差したものとなっていくのでした。

久留米市の医療、教育、福祉のまちが現在のように作り上げられていった一端は、こうした司祭、修道者、信徒の働きがあったからと言えるでしょう。

「わたしのこれらの言葉を聞き、それを実行する者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。

雨が降り、大水が押し寄せ、風が吹きつけ、その家を襲ったが、家は倒れなかった。

その家は岩の上に土台を据えていたからである。

しかし、これらのわたしの言葉を聞いても、それを実行しない人は、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。

雨が降り、大水が押し寄せ、風が吹きつけてその家に襲いかかると、家は倒れた。その倒れ方ははなはだひどかった」。

(マタイ7・24~27)

「雨が降り、大水が〜」という表現は、最後の裁きの日を表現しています。

久留米という街の根幹には、キリスト教という強固な岩のうえに積み重ねられた教会の歴史があることは間違いないのです。

街の歴史と信仰の歴史、ともに歩みを重ねてきたのだということを今回改めて知ることができ、とても満たされた気持ちになりました。

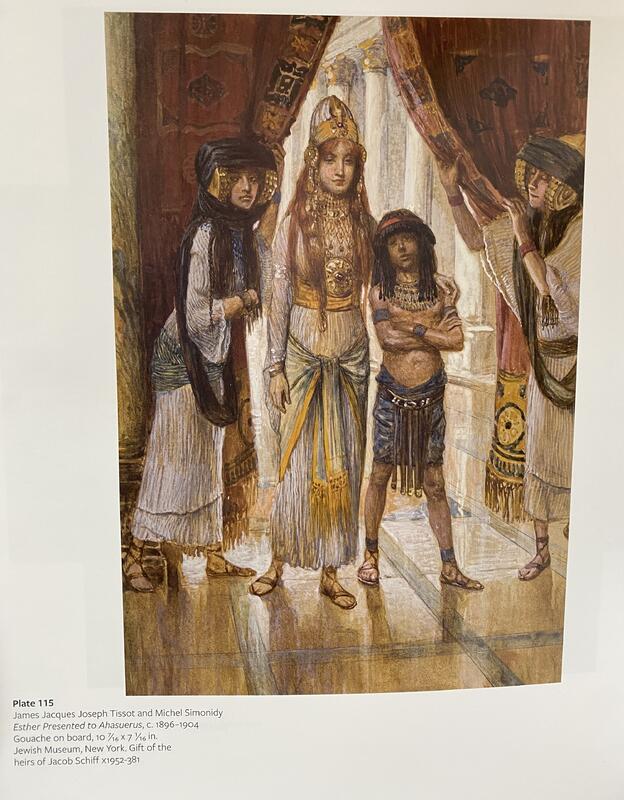

修道生活の真の完徳に輝いた聖なる教父たちの生きた模範を想い出しなさい。

そうすればわれわれは、われわれが行っていることが、どれほど小さく、ほとんど無に等しいことがよく分かるだろう。

彼らの生活に比べたら、われわれの生活がいったい何だろうか。

(「キリストを生きる」第1巻第18章1)

久留米教会は「至聖なるイエスのみこころ」に奉げられた教会です。

今年は27日(金)にお祝いのミサが執り行われ、春から聖マリア学院大学のチャプレンとして赴任されたケン神父様と一緒にお祝いすることができました。

(聖マリア病院には、大学も併設されています。)

久留米教会は、3名の司祭が導いてくださる、本当に恵まれた教会です。

キリシタンたちの信仰教育から始め、何もなかった地に教会を建て、地域のひとたちを巻き込みながら社会貢献を重ねていった先人たちの姿を思い浮かべています。

教会が、信仰の礎となった使徒の教えを受け継ぎ、その真理を世界にあかしすることができますように。

(29日の集会祈願より)

考える心

その人のことは、簡単なコミュニケーションからある程度わかるものです。

「コミュニケーションするということは、キリストが人間に対してしたように、身を低くすることです」

これは、前教皇フランシスコのお言葉です。

アメリカメジャーで活躍する大谷選手は、毎回打席に入る前に審判に挨拶する、唯一の打者だそうです。

多くの選手は最初の打席に入るときにキャッチャーに挨拶をしますが、大谷選手は毎回審判にも挨拶をするのだそうです。

さらには、相手チームのベンチにも試合前に挨拶をすると、アメリカのメディアが驚きをもって報じていました。

先週、デッドボールを受けた時、(監督は猛抗議で退場処分となりましたが)ベンチに向かって無事を強調し、「出てくるな」とばかりに手で制していました。

1塁に行き相手の選手と笑顔で会話する様子に、NHKの実況は「まるで親善大使のような」と表現していました。

大谷翔平選手、30歳です。

++++++++++++++++++++++++++

福岡教区青少年委員会では、11月に仁川教区への訪問が予定されています。

仁川教区の青年たちと共に交わり、分かち合い、信仰を強めることを目的とし、18~35歳までの信徒の募集を行っています。

久留米教会にも青年会があり、自主的にいろいろな取り組みをしています。

わたしが「青年」だったころには、そうした集まりはなかったように思います。

本当のことを言えば、その年代にはあまり教会に積極的に足を踏み入れてはいませんでした。

バチカン天文台のサマー・スクールに参加している若者たちとお会いになった教皇様は、学生たちに、「皆さんが体験することは、われわれ全体のためになるということを決して忘れないでください」と話され、自分が学んだこと、経験したことを、可能な限りできる方法で寛大に分かち合って欲しいと希望された、とバチカンニュースにありました。

[彼らは主から5つの能力の使用を授かった。

6番目として、知性が授けられ、7番目として、その働きを解く言葉が授けられた。]

主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった。

主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。

主は彼らの心に、ご自分への恐れを植えつけられた。

これはその業の偉大さを彼らに示すためである。

[主は人々にその不思議な業を代々に誇るようにさせられた。]

(シラ書17・5~8)

「今どきの若い者は、、、」という表現自体が死語ですが、わたしが20代だったころと今とではあまりにも社会の構造、価値観、生き方が違いすぎて、戸惑うことばかりです。

友人が自分の会社の広告原稿をChatGPTを使って作っている、と聞いて驚きました

ChatGPTでは、論文を要約させる、論文を解説させる、もちろん翻訳や書いた論文の校正もできます。

論文そのものを作成させることも可能、ということです。

・学会や大学によってはAI作成の論文は禁止されている

・下書きやサポート目的ならOK

なのだそうですが、自分で考えを巡らせて書き上げた論文なのか、コンピュータを駆使して創られた文章なのか、見極める先生方も大変なご苦労でしょう。

このページにこうして記事を書くときには、もちろんネットで情報を検索し、ネットのニュースも参考にします。

教皇様のXやインスタも見て、記事に織り込むこともあります。

そうやって、得た情報をもとに聖書を開き、心で感じたことを自分の頭で考えて書いています。

わたしは、自分の心で捉えたことを言葉にして書き留める、ことに喜びを感じます。

現代の学生たちが、自分の心と頭を十分に使えていない、とは思いません。

ただ、とても「控え目」な人が多い、と感じます。

一人1台のPCもスマホもなかったわたしが学生だった頃と比べて、心を鍛えて頭を働かせるチャンスがたくさん用意されています。

その機会を貪欲につかもうとするかどうか、なのでしょう。

神を知らない人々はみな、生まれつきの愚か者である。

彼らは目に見える善いものを通して、存在そのものである方を知ることができず、またその業に目を留めながら、その作者を認めなかった。

また、それらの力と働きに心を打たれる彼らであれば、それらを形づくられた方がどれほど力強い方であるかを、それらを通して悟ることができるはずではないか。

被造物の偉大さと美から推し量ることで、その造り主を認めることができる。

しかし、この人々の責めは軽い。

彼らは神を求め、見出そうと望みながら、迷っているのかもしれない。

彼らは神の業と慣れ親しんで、神を探し求める。

しかし、彼らは外観にだけ心を留める。

目に映るものがまことに美しいから。

(知恵の書13・1〜7)

目に見えない神を信頼し、見えない聖霊の働きを感じる わたしたちは、とても恵まれています。

「主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった」

「被造物の偉大さと美から推し量ることで、その造り主を認めることができる」

自分の心で感じ取り、自分の頭で考え、行動することの大切さを忘れないようにしたいと思います。

初聖体を受けた時の気持ちを、彼らが忘れないでいてくれますように。

伝わる愛

宮﨑神父様の所属されている神言会の創立150周年を記念し、管区長のディンド神父様が久留米教会にミサを捧げにきてくださいました。

創立者である聖人の聖アーノルド神父と、聖ヨゼフ・フライナーデメッツ神父、お二人の聖遺骨が収められた十字架をお持ちになり、「神言会の司祭が働く教会に感謝するために訪問し、共にミサを」とおっしゃっていました。

ミサの司式中、言葉を発せられるたびに、正面ではなく全方向の信徒一人ひとりの方に目を向けてくださる様子にとても感動しました。

「愛とは何か。

トマス・アクィナスはいつものように簡潔に、『愛するとは、他者のために善を望むことである』と述べている。

したがって、神を自分の人生の絶対的な中心に据えることは、自分の人生を愛に適合させることを意味する。

あなたが贈り物として受け取ったものは、贈り物として与えなければならない」

ミネソタ州ウィノナ・ロチェスター教区バロン司教は、ご自分の出身校でもあるアメリカ・カトリック大学(CUA)卒業生へのメッセージでこうおっしゃいました。

アメリカだけではく、世界中の国が「自国を守るため」という間違った愛国心からくる政策を次々と打ち出しています。

先週は、ロサンゼルスで不法移民の摘発に抗議するデモ隊が治安部隊と衝突し、政府が州兵、さらには海兵隊まで派遣したことで事態がより悪化しました。

不謹慎な表現かもしれませんが、武装した警察や州兵が自国民に催涙弾を投げ、一部の暴徒化した人々が放火や略奪する様子を映像でみて、去年の映画『シビルウォー』が現実になったような錯覚を覚えました。

NYに住む姪(アメリカ国籍)の外国人のボーイフレンドは、トランプ政権の数々の政策(不法移民でなくとも強制送還された事例がありました)におびえ、旅行だとしてもアメリカから出国できずにいます。

教皇レオ14世は6/8、聖霊降臨祭のミサで行った演説で、世界各地でナショナリズムを助長してきたとする「排他的な思想」を拒絶するよう信者らに呼びかけました。

「心と思考の国境を開く」

「聖霊は境界を開放する」

「教会は人と人の間の国境を開き、階級や人種による壁を打ち破らなければならない」

などと述べられました。

パトリオティズムとナショナリズムは、根本的に全く違うものです。

ナショナリズムは、一国の文化、伝統、価値を重んじ、その国の利益と主権を最優先する思想です。

国の自主性と独立を強調し、外部からの干渉や影響を拒否します。

パトリオティズムとは、国や国民への敬愛の感情や態度を表し、他国への敵意や優越感を持たず、愛と尊敬の表現です。

ヨハネはイエスに言った、「先生、お名前を使って悪霊を追い出している人を見ました。その人はわたしたちの仲間ではないので、やめさせようとしました」。

イエスは仰せになった、「やめさせてはならない。わたしの名によって奇跡を行いながら、すぐにわたしをののしる者はない。

わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方である」。

(マルコ9・38~40)

この箇所は、信仰共同体の中においても外においても、他者に対して寛容であることの重要性を教えています。

ヨハネのように特権意識を抱くことは、信仰共同体にとって危険です。

イエスは、排他的な態度を改めるよう弟子たちに教え、信仰の多様な表現を受け入れる寛容さを促しました。

神の働きは私たちの枠を超えているという事実を認め、他者の信仰や行いを尊重する心を育てましょう。

サンパウロのホームページに寄稿されている福音解説には、このように書いてありました。

自国愛=排他的な愛国心、ナショナリズムによる世界のリーダーたちの政策が当たり前になりつつある現実は、キリスト教の精神からかけ離れています。

冒頭にご紹介した、トマス・アクィナスの『愛するとは、他者のために善を望むことである』という言葉を、いまこそ多くの人に伝えたい、そう思います。

サンパウロの神父様のコラムはこちら

https://www.sanpaolo.jp/category/column

++++++++++++

カンボジアから一時帰国している中島 愛さんが、現地での活動報告をしてくれました。

彼女の現地での様子がとてもよく伝わるプレゼンで、多くの信徒が耳を傾けていました。

共同祈願として、とても素敵な文面で祈りを捧げることができ、リンドー神父様と愛さん、お二方の愛を心の芯まで受け取ることができた日曜日でした。

様々な国で宣教をしている神言会の司祭、修道者のために祈ります。

これからも、それぞれの場所で創立者の精神を生き、み言葉を述べ伝えることができますように。

また、カンボジアでの宣教から一時帰国している中島 愛さんのために祈ります。

これからも健康のうちに現地の人々と、神様のみ手の中で過ごすことができますように。

ミサ、集う信徒

先週書いた、マルクス・アウレリウスの思想からもうひとつ、ご紹介したい哲学的考え方があります。

それは、「留保つき」の行動というものです。

結果が自分次第ではないこと、つまり、自分ではコントロールできないことを受け入れながら行動することを指します。

結果にかかわること、特に成功への期待を排除しながら行動する、ですが、結果への期待は自分の意志でコントロールできるので「留保つき」、と言うのです。

この考え方は、「成すべきことを成し、起こるに任せよ」「神の思し召しのままに」とも言い換えることができる、と本に書いてありました。

わたしはいつも、聖霊の導きを信じて神様に委ねると同時に、自分にできることは何かを考えて実行するように努めています。

この「留保つき」行動という考え方が、まさにそのことを表現していると思います。

このように行動すれば、人生に何が投げ込まれてもひるむことなく適応できます。

そして、たとえそれが失敗に終わったとしても、その経験を人生に生かしていける、と思えるのです。

経験豊かな人は知識をもって語る。

試練に遭ったことのない人は僅かなことしか知らない。

しかし、旅をした人は賢さを増す。

わたしは旅の折に多くのことを見た。

わたしの知識は語っても尽きるところがない。

わたしはしばしば死の危険にさらされた。

しかし、わたしはそれらの経験のお陰で救われた。

(シラ書34・10~13)

+++++++++++++++++++

昨日は、筑後地区の研修会が久留米教会で行われました。

テーマは「集会祭儀」

久留米教会はたいへん恵まれており、主日のミサは2人の司祭が執り行ってくださいます。

ジュゼッペ神父様はイタリアのミラノ宣教会の司祭で、聖マリア病院のチャプレンとして久留米に来られました。

(歳を言うと怒られますが)今年で89歳になられます。

宮崎神父様は、神言会の司祭です。

今年で74歳になられます。

先日のミサのお説教の際に、「わたしたちは二人とも歳をとっていますので、いつまでもいることはできません。そして、福岡教区には一人も神学生がいないという現実をよく考えてください。

召命のための祈りはもちろんですが、『集会祭儀』について信徒が理解しておくことが必要なのです」とお話になりました。

将来が不安になりますが、目を背けてはならない現実です。

お二人とも教区の司祭ではないし、ご高齢(怒られる)なのです。

集会祭儀とは、司祭が不在でミサをささげることが出来ない場合に、あらかじめ任命されて養成された信徒がミサの代わりに集会という形式で執り行う、みことばの祭儀です。

あくまでも、主日に感謝の祭儀を捧げることができない場合の補助的な祭儀ですが、実際に、全国にはこのやり方で主日のミサの代わりが行われている教会があります。

昨日の研修会では、田中重治神父様がこのテーマでお話をしてくださいました。

まず導入として、なぜわたしたちは日曜日に教会に集まるのか、ということからでした。

日曜日=主日とは、イエス様が復活なさった日曜日であり、わたしたちの前に現れてくださった日曜日である、ということを忘れてはならない、と。

日曜日、毎週わたしたちは復活祭、聖霊降臨祭を祝っているのだ、と。

キリストはご自身のことばのうちに現存しておられる。

聖書が教会で読まれるとき、キリストご自身が語られるからである。

教会が嘆願し、賛美を歌うとき、「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである」(マタイ18・20)と約束なさったキリストが現存しておられる。

(典礼憲章7)

集会祭儀が実際に福岡教区内で行われるようになるのは、まだ先のことでしょう、と田中神父様はおっしゃいました。

ですが同時に、一人の司祭が複数の教会で主日のミサを行っている教区があることも現実であり、その姿は望ましいものではないのだ、とお話になりました。

「日曜日に教会に行って聖体拝領することが目的ではありません。共同体が創られていくために、ミサを中心に司祭と信徒が集い、交わることが重要なのです。

ミサが終わって、すぐに次の教会へ司祭が奔走するようでは、それはなしえません。」

研修会に、20代の若い信徒の参加を強くお願いしました。

「あなたたちがわたしくらいの年代になった時に、久留米教会には司祭はいないかもしれないのよ!知っておいて欲しいの。」と。

集会祭儀については、また記事として書いてみたいと思います。

色々と考えさせられる、有意義な研修会でした。

お二人の大切な神父様に、まだまだお元気でいていただかないと!

困難の中に

『レジリエンス』

困難をしなやかに乗り越え回復する力のことをいう、心理学の用語です。

ローマ皇帝 マルクス・アウレリウスは、すぐれた哲学者でもありました。

彼の哲学(自省録)は、現代のわたしたちもすぐに実践できる現実的な教えが詰まっています。

痛みや病気に対処する方法について、マルクスは自省録のなかでこのように書いています。

病気になったときのわたしが、肉体的な苦痛について話すことはありません。

見舞客が来てもそんな話はしません。

話題はいつもどおり、哲学についてです。特に、哀れな肉体の中で起こる動揺を心に認めながらも、なぜ、特定の善を保っていられるかについて議論します。

ですから、わたしの人生は今まで通り順調に、そして幸せに進んでいます。

(『自省録』9-41)

マルクスの哲学では、痛みや病気、その他のどんな逆境に際しても、知恵の追及に集中することによってその精神的苦痛から解放されると説きました。

肉体的苦痛や症状について愚痴ったり、くよくよ悩んだりするのは時間の無駄だ、と彼は考えていました。

耐えられぬ痛みはわたしたちを死に導くが、長引く痛みなら耐えることが出来る

(『自省録』7-33)

苦痛に対するわたしたちの態度が動揺の大きさを決めている、とマルクスは言います。

痛みや病気そのものではなく、そのことに対する自分の考えや思いが、自分の現実となってしまうのです。

4月くらいから足の調子が悪く、しょっちゅう転んでいました。

そしてとうとう、5月の頭におかしな転び方をしてしまい、左手の親指を骨折しました。

家事ができなくなるから、とギブスで固定はせずに、痛みに耐えながら暮らしています。

転ばないように恐る恐る歩いていて、身体がこわばったようになって首と肩も痛めています。

ですが、わたしの心は沈むことはなく、晴れやかなままなのです。

大好きなシラ書の聖句が、今の気分を表現してくれます。

善きにつけ悪しきにつけて、人の心はその顔つきを変える。

楽し気な顔つきは、幸福な心の徴。

(13・25~26)

口を滑らすことがなく、罪の苦しみに悩まされることのない人は幸いである。

良心の責めに遭うことがなく、希望を失うことのない人は幸いである。

(14・1~2)

自分に対してきびしすぎる者が、どうして他人に対して親切にできようか。

(14・5)

食事を終えたとき、家族が「おいしかった!ごちそうさま!」と言ってくれると、痛みを忘れます。

病気でなかなかミサに来られない方に教会でお会いできると、嬉しくなります。

妹たち家族が楽しそうにしている様子を見聞きすると、安心します。

久しぶりに会った友人たちと近況報告をしあい、元気が出ました。

趣味を楽しむことができることに、感謝しています。

そしてさらに、2つの大きな出来事が、わたしの心を晴れやかにしてくれました。

このページを読むのを楽しみにしていて、いつも励まされている、というお手紙をいただきました。

お会いしたことのない方からのお手紙です。

そこに書かれたたくさんの素敵な言葉に、信仰で繋がる友情のような感覚を覚えました。

久しぶりに会った大学時代からの友人。

彼は講演で世界中を飛び回り、いつもキラキラしていると思っていました。

「急に体調が悪くなり、検査したら大きな病気が見つかった。来月手術するけど、どうせ入院するなら楽しんでやろうと思って、高い特別室を予約した!」と楽しそうに笑いながら話してくれました。

人間とは何ものなのか、彼は何の役に立つのだろうか。

その善、あるいはその悪は、どのような意味をもつのか。

人の寿命は百歳にまで及べばたいしたものである。

永遠の日に比べると、この僅かな寿命は、海の水の一滴、砂の一粒にすぎない。

それ故、主は人々を耐え忍び、その慈しみを彼らに注がれる。

主は人間のみじめな末路を見ており、知っておられる。

そこで、彼らにその赦しを豊かにお与えになる。

人の慈しみはその隣人に及ぶが、主の慈しみはすべての人に及ぶ。

(シラ書18・8~13)

日々の暮らしのなかで、抱えきれないほどのお恵みをいただいていることを、身体が不調なこの1か月ほどの間はいつも以上に感じ取ることが出来ている気がします。

健康で何も悩みのないときには、「もっと楽しいこと」「もっと良いこと」を追求してしまうのかもしれません。

マルクスは皇帝としての国務と哲学とに人生を捧げましたが、身近にいる人たちに愛される気さくで親しみやすい人物だったそうです。

厳粛ですが過度にではなく、謙虚だけど消極的ではなく、まじめだけど気難しいわけではなく、友人や家族と一緒にいることに大きな喜びを感じる人だった、と。

わたしは少し不自由なほうが、マルクスの言うようにお恵みの探究に心を研ぎ澄まして暮らせるようです。

これまでの人生で乗り越えてきたものと、徐々に蓄えてきた信仰心を通して、レジリエンスが身についているのかもしれません。

必要な助け

雨の季節が始まったような日も多くなってきました。

大相撲、今場所もかなり盛り上がり、毎日楽しませもらいました。

押し出しなどで力士が二人とも土俵から落ちた時、どちらかの力士が相手のことを気遣って手を差し伸べることがあります。

そこまで押さなくても、というくらい突き飛ばし、勝ち誇って興奮した様子の力士もいる中で、手を貸そうとする様子を見るととても嬉しくなります。

わたしは足が不自由なので、得することが多くあります。

どなたもすぐにわたしのことを覚えてくださる、どこでもどなたかが席を譲って座らせてくださる、など本当にたくさんあります。

旅行する際も、空港の方に駐車場まで車いすで迎えに来てもらい、搭乗口までスムースに移動でき、いつもとても助かっています。

助けが必要そうな人を見かけたら、躊躇しますか?

すぐに動くことはできますか?

自分が人の助けを必要としているとき、素直にそう伝えていますか?

わたしは自分がいつも周囲から助けられていることを実感していますので、そういうサインをかなり敏感に感じ取ることがあります。

その日、ある人々がユダヤから下って来て、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と兄弟たちに教えていた。

それで、パウロやバルナバとその人たちとの間に、激しい意見の対立と論争が生じた。

ファリサイ派から信者になった人が数名立って、「異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだ」と言った。

そこで、使徒たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。

議論を重ねた後、ペトロが立って使徒たちと長老たちに言った。

「兄弟たち、ご存じのとおり、ずっと以前に、神はあなたがたの間でわたしをお選びになりました。

それは、異邦人が、わたしの口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。

人の心をお見通しになる神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです」。

(使徒15・1~8抜粋)

先週の朗読箇所のこの部分を読んでいて、「救い」とは「必要な時に与えられる助け」のことだ、と感じたのです。

割礼を受けて、律法を守った生活をしたうえでなければ信者として認められない、ということが議論されたと書かれています。

洗礼を受けていなければ救われないのか、という質問を受けることがあります。

そうではありません。

救いは、救われたと「信じる」から与えられたことが分かるものです。

神様が自分の祈りを聞き入れてくださったのだ、と素直に自然に受け入れることができる、それが信仰なのだと思っています。

救いは魔法のようにではなく、恵みと信仰が互いに織り成す神秘から来ます。

神が先に愛してくださることへのわたしたちの信頼と自由意志からの従順によっているのです。

教皇レオ14世 5/21のX(旧Twitter)

わたしが言いたいことを、偶然にもパパ様がXで明確にお伝えくださっているのを見つけました!!

神はわたしたちを救い、また聖なる招きをもって招いてくださいましたが、これは、わたしたちの業によるのではなく、神ご自身の計画とその恵みによるものです。

この恵みは、キリスト・イエスに結ばれているわたしたちに、永遠の昔から与えられ、今、私たちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされたものです。

わたしは信じてきた方をよく知っており、また、その方は、わたしに委ねたものを、「かの日」まで守ってくださる力があると確信しているからです。

(2テモテ1・9〜10、12)

必要な時に必要な助けの手が差し伸べられる、という神様への従順な信頼、それが信仰の恵みであることを忘れないようにしましょう。

++++++++++++++++++

万博に行った友人がリアルタイムで写真を送ってくれ、わたしも一緒に観ているように感じることができました。

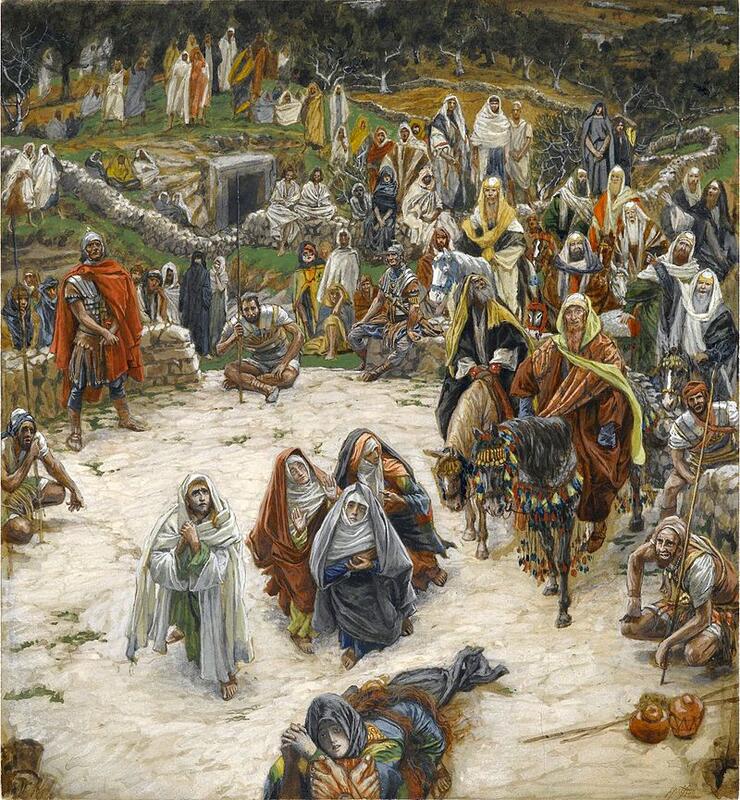

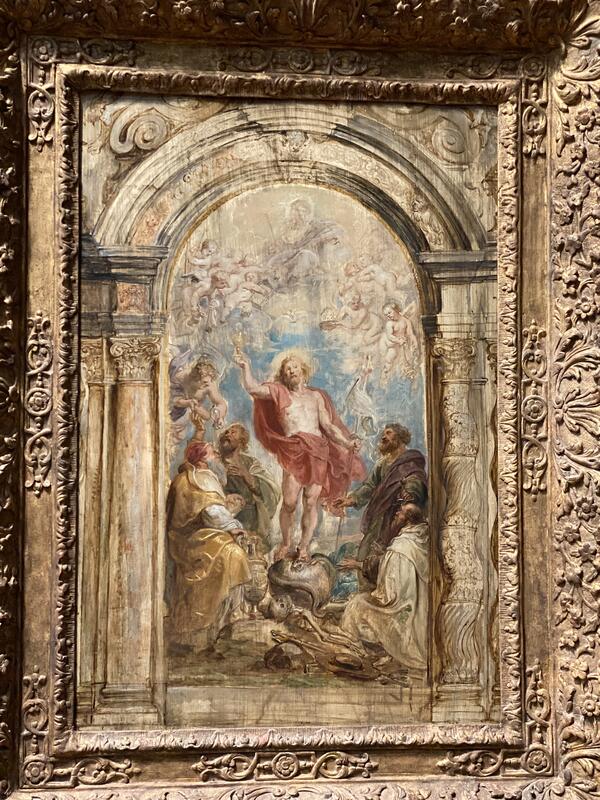

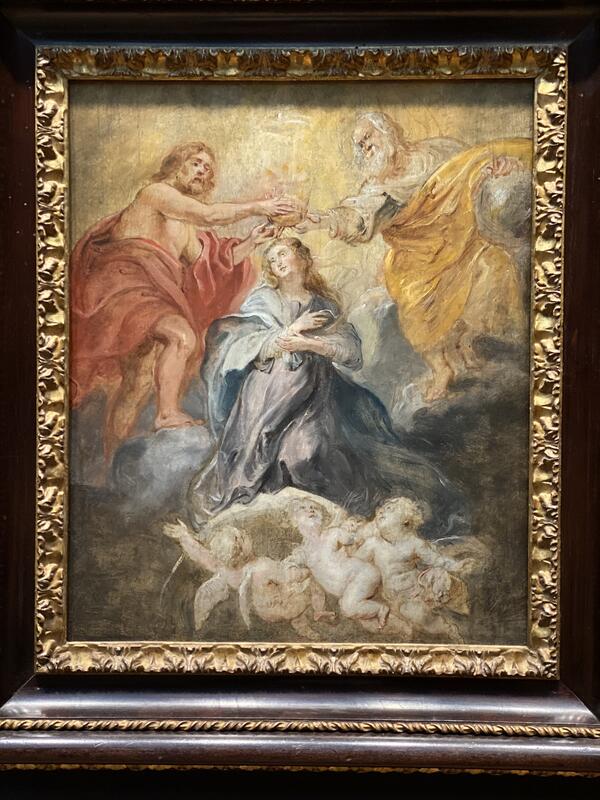

1602~1604年制作のカラヴァッジョ「キリストの埋葬」

16世紀にミケランジェロが手掛けた石像「キリストの復活」

この2つが今回の万博で共に展示されていることに、深い意味を想います。

真実の種を蒔く

「デマを聞いた2人に1人はデマを正しい情報と信じた」「信じた人の4人に1人は知り合いにSNSで送った」という、総務省が行ったインターネット上の偽・誤情報の拡散に関する全国調査の結果がニュースになっていました。

菊池枢機卿は、ブログにこう書いておられました。

イタリアメディアを中心に、世界各国のメディアでは、様々な情報が飛び交っています。

なかには正確に、誰が何票得たのに、それがそのあとで大きく変わったのは、これこれこういう裏事情があったのだと、かなり断定的に書いているメディアがありましたが、わたしもそれを見ましたけれど、わたしが目の当たりにした事実とはかけ離れた数字だったので、何らかのストーリーを作るための推測の結果なのだろうと思います。

わたしたちのために聖霊の導きで新しく選出された教皇様、それが真実のすべてです。

何票で選出されたのか、といったことはゴシップの類の情報であり、わたしたちが心に留める必要はありません。

教皇レオ14世の誕生にあたり、日本カトリック司教協議会会長メッセージとして、菊池枢機卿はこう指摘されています。

枢機卿団は、教皇フランシスコの後継者を探しているのではなくて、使徒ペトロの後継者を捜し求めているのだということを、皆が心に深く留めていました。

枢機卿団が祈りのうちに求めたのは第二の教皇フランシスコの誕生ではなく、主ご自身から牧者となるように委ねられた教会を忠実に導く使徒ペトロの後継者でありました。

多くの枢機卿が、多様性を尊重しつつも、信仰における明白性を持って、教会が一致することの重要性を強調されました。

胸が熱くなるようなお言葉でした。

わたしたちは、新しい教皇様の選出を心から、祈りとともに待っていましたが、一般的には「映画のような」「隠されたドラマチックな展開」を期待していたのだとあたらめて感じました。

教皇レオ14世は、5/12に行われた報道関係者との会見での挨拶でこのようにおっしゃっています。

わたしたちは、進むことも報道することも困難な時代に生きています。

この時代はわたしたち皆にとって挑戦となりますが、わたしたちはそこから逃れてはなりません。

反対に、この時代は、わたしたち一人一人に、さまざまな役割と奉仕を通して、決して凡庸さに陥らないように求めます。

教会は時代の挑戦を受けています。

同時に、コミュニケーションとジャーナリズムも、時間と歴史の外に存在することはできません。

聖アウグスティヌスがこういってわたしたちに思い起こさせてくれるとおりです。

「わたしたちがよく生きれば、時代もよくなる。わたしたちは時代なのだ」。

わたしの父はよく「NHKでこう言っていたから、やってみる」(=NHKは真実しか伝えていないと信じて疑わない)という、素直な人です。笑

いつも、このページには私見を交えていろいろと書かせていただいています。

できるだけ、教皇様や神父様方がおっしゃったこと、書いておられる本の内容を軸にするようにしていますが、時々、真実をお伝えできていないかもしれない、と不安を感じることがあります。

ただひとつ、自信を持って言えるのは、丁寧に、心を込めて、学んだことをお伝えしようとしているということです。

ここを読んでくださる方にとって希望の種となる、信仰における真実を、わたしなりに蒔いています。

最後に、5/25の世界広報の日のために、故フランシスコ教皇が今年の1月にわたしたちに向けて伝えてくださったお言葉を抜粋してここに載せておきます。

わたしたちに希望が開かれ、注意深く、柔和で、思慮深く、対話の道を示唆するコミュニケーションの必要性が示されています。ですから皆さんを励まします。

ニュースのひだに隠された多くのよい物語を見つけ出し、それを伝えてください。

柔和でいること、ほかの人の顔を忘れずにいること。

あなたがたが働きを通して奉仕する人々の、心に語りかけること。

衝動的な反応によって、あなたがたのコミュニケーションが左右されないようにすること。

困難なときでも、犠牲を伴うときでも、実を結ばないように思えるときでも、いつだって希望の種を蒔き続けること。

傷を負ったわたしたちの人間性を回復させうるコミュニケーションの実践に努めること。

敵意のないコミュニケーションの証人となり、推進者となって、ケアの文化を広め、橋を架け、この時代の見える壁と見えない壁とを突き破ること。

わたしたちの共通の運命を心に掛け、未来の物語を一緒につづって、希望に満ちた物語を語ること。

第59回「世界広報の日」教皇メッセージ

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/05/02/32234/

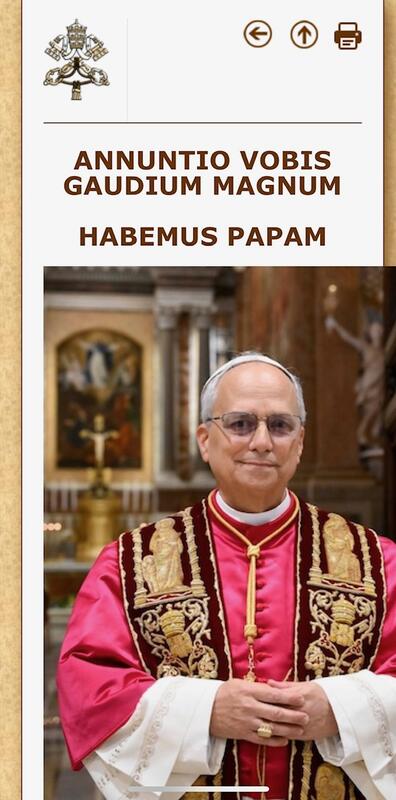

新しい時代

HABEMUS PAPAM(我らは教皇を得たり)

このラテン語は、新しい教皇が決まった時に枢機卿が宣言として唱える言葉だそうです。

ダマスコにアナニアという弟子がいた。

幻の中で主が、「アナニア」と呼びかけると、アナニアは、「主よ、ここにおります」と言った。

すると、主は言われた。「立って、『直線通り』と呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈っている。

アナニアという人が入って来て自分の上に手を置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、幻で見たのだ。」

しかし、アナニアは答えた。「主よ、わたしは、その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。

ここでも、御名を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。」

すると、主は言われた。「行け。あの者は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。

わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、わたしは彼に示そう」。

(使徒9・10~16)

わたしが受洗した時はヨハネ・パウロ2世でしたので、コンクラーベの様子を観たのは3度目でした。

これほどまでに今回の新教皇選出への関心が高かったのは、故フランシスコ教皇の世界平和の訴え、環境意識の向上につながる働きかけなどが、テレビやネットで広く、信徒以外にも響き、伝わったからではないでしょうか。

「聖霊の導き、教皇選出は自分たちの利害を越え、現代世界のなかでカトリック教会を誰に託すべきか真摯な祈りの中で決めるプロセスがコンクラーベです」と、イグナチオ教会の主任司祭の髙祖敏明神父さまがおっしゃっていました。

2011年のイタリア映画「ローマ法王の休日」では、コンクラーベの様子が少しコミカルな要素を入れて描かれています。

コンクラーベのシーンでは、枢機卿たちが「わたしを選ばないでください」と心の中で神に祈ります。

新しい教皇に選ばれた枢機卿が、就任あいさつに姿を見せないまま重圧から街へ逃げ出すものの、街の人々との交流を通して信仰心や教皇の存在意義を見つめ直していくという映画です。

ローマカトリック教会の教皇は、現代の世界政治の中で特殊な存在感をもつ、と感じる場面が多くあります。

社会学者のドミニック・ヴォルトンとの対話をまとめた本「橋をつくるためにー現代世界の諸問題をめぐる対話」のなかで、ヴォルトンは故フランシスコ教皇のことを「ラテンアメリカとヨーロッパの間に立つ、グローバル時代の最初の教皇」と言っています。

「彼の役割は、世界の政治指導者たちの役割とはまったく違うのだが、常に問題と対峙している」

「教皇がその肩に担っている責任の重圧を思うと、わたしはときとしてめまいを感じるほどだ」

とも表現しています。

本の中(対談)でヴォルトンが、「皆が言っています、カトリック教会は政治に介入している、と。あなたも、前任者たちも、なんにでもです。」と問いかけると、フランシスコ教皇がこうおっしゃっています。

「事前にさんざん反対されたところへも行きました。

たとえ安全上の問題があろうと、教会が何をすることができるかを言うためにです。

人々が平和に暮らせるようになるために、何をすることができるか?

わたしはいつも、学ぶために巡礼者として、平和の巡礼者として、そこに行くのだと言っています」

「福音宣教するということは、信者を獲得することではありません。

教会は、信徒獲得によってではなく、人を引き付ける力によって発展するのです。

政治が発展するのは人を引き付ける力によって、友情によってです・・・橋です、橋、橋なのです」

「フランシスコ前教皇のリベラルな路線を引き継いで、世界の人々を一つにするために『橋』を懸けてほしい」

そうインタビューに答えていた方がいました。

「フランシスコ教皇は教会改革を推進して保守派の反発を買い、同時に進歩派からは改革が十分に行われなかったという批判を受けていたため、プレボスト枢機卿はこのように分裂した教会で掛け橋役をする人物になる」、とイギリスのBBC放送が分析していました。

アメリカ大統領にトランプ氏が初めて選出され、オバマ前大統領の政策をことごとく廃止すると発言した時に、当時の久留米教会の主任司祭だった森山神父様(現・大分教区司教)がおっしゃいました。

「政治家は、政権が変わると簡単に政策の方向性を変えますが、カトリック教会の教皇は連綿とその意思を引き継いでいきます」

「私はあなたのための一司教であり、あなたと共にいる一人のキリスト教徒です。

対話と出会いの橋を架け、平和を実現できるよう助けてください」。

8日の選出後、初演説でのおことばです。

レオ14世、新しいパパ様のために祈ります。

現代に生きる信仰

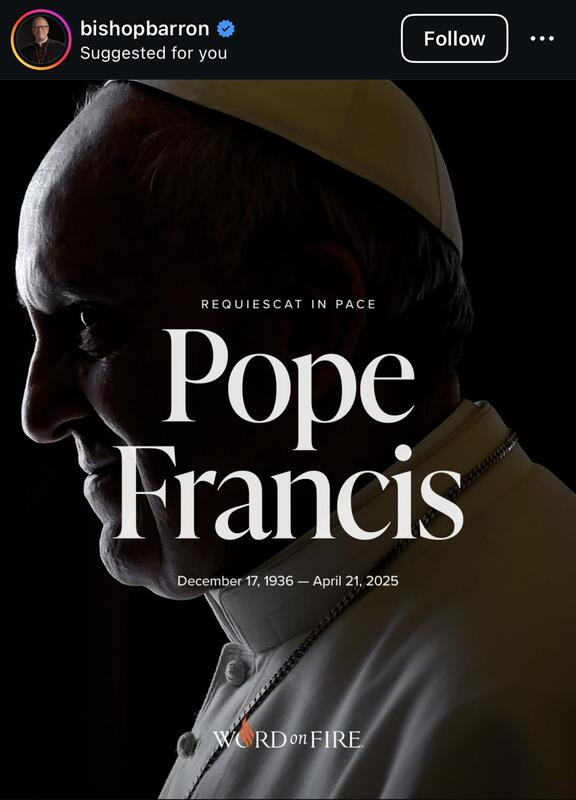

故教皇様について、インターネット上にはさまざまなAIによる画像や動画がアップされています。

有名人が「わたしが謁見した時の写真」として掲載しているものの中には、真偽が疑わしいものも多くありました。

天国でイエス様(と思われる男性)や帰天した歴代の教皇様方と楽しそうに語らっている動画も数多くあり、観ていて少し怖さを感じました。

「そうであったらいいな」が、AIによって具体的な映像で見られるというのは、なんだか夢がないと思うのは時代遅れでしょうか。。。

+++++++++++++++++++

故教皇様の『実績』をさまざまに評価分析された記事や、次の教皇候補の枢機卿についての推測も盛んに書かれています。

前回の記事に書きましたように、他の宗教との対話を実際に推進されたことは本当に大きな功績だったのではないでしょうか。

第二バチカン公会議で取りまとめられた公文書には、次のようなものがあります。

(カトリック中央協議会が発行している、公文書改訂公式訳から抜粋してご紹介します。

数字は公文書のページ数です。)

教会はムスリムも尊敬の念をもって顧みる。

彼らは、唯一の神、生きていて自存する神、あわれみ深い全能の神、天地の創造者、人間に語りかける神を礼拝しているからである。

イエスを神としては認めないとしても、預言者としては敬っているし、その母である処女マリアをも尊び、時には彼女に敬虔に祈りさえもするのである。

(386頁)

この聖なる教会会議は、教会の神秘を探究しつつ、新約の民とアブラハムの子孫を霊的に結びつけているきずなに心を留める。

というのは、キリストの教会は、自らの信仰と選びの始まりが神の救いの神秘に基づいてすでに族長たちとモーセと預言者たちのもとに見出されることを認めるからである。

信仰によってアブラハムの子であるすべてのキリスト信者がこの同じ族長の召命のうちに含まれており、・・・・。

異邦人である野生のオリーブの枝が接ぎ木されたよいオリーブの木の根によって養われていることをも忘れることはない。

(387頁)

前者はイスラム教のことを、後者はユダヤ教のことについて書かれています。

イスラム教にはまずアブラハムを重視しているという共通点があり、イエスを預言者としては敬っていて、その母マリアも尊んでいます。

ユダヤ教については、キリスト信者は血縁としてアブラハムの子孫ではないにしても、信仰によってアブラハムに連なっているのだ、つまり旧約聖書と新約聖書は深い結びつきがあるのだ、ということです。

そして、公文書のこの続きには、「教会はさらに、教会の土台であり柱であった使徒たちも、世界にキリストの福音をのべ伝えた多くの弟子たちも、ユダヤの民の出身であったことを忘れない」と書かれています。

1962年~1965年に開催された公会議でこのように宣言されただけではなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの一神教は、さまざまな違いを抱えながらも、同じ原点を有するという大きな共通点を互いに認め合ってもいます。

そのことを、身をもって、実際に行われた対話をもってわたしたちに示して、あたらめて教えてくださったのが故教皇様でした。

わたしたちは、現代に生きるキリスト者として、他宗教への正しい理解とふさわしい言動を心がけるべきだと考えさせられました。

公文書のこの一文が心に強く訴えてきました。

人間の条件の秘められた謎は昔も今も人間の心を奥深く揺さぶるものであるが、人々はこの謎についてさまざまな宗教に答えを願い求めている。

たとえば、人間とは何か、われわれの人生の意義と目的は何か、善とは何であり罪とは何であるか、苦しみは何から起こりどんな目的をもつのか、真の幸福に達するための道とはどんなものか、死とは何であり死後の裁きと報いとは何なのか、最後に、われわれの存在を包むとともにわれわれの始まりともなりわれわれの行き先ともなっているあの名状しがたい究極の神秘とは何なのか、というように。

(385頁)

宗教を信じるということは、こういうことなのだ、と改めて確信しました。

自分の幸せを望むためではなく、簡単に答えの出ない問について長い時間をかけて考え尽くし、丁寧に人生を生きていくこと。

信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確証することです(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです(フランシスコ会訳)

(ヘブライ11・1)

今回の記事は、山本芳久さんの新刊↓を参考にしました。

橋をかけた教皇

2022年6月に作成された遺言に、教皇様は自らの遺体をローマ中心部のサンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂に埋葬するよう書き残しておられました。

(歴代教皇が埋葬されてきたサンピエトロ大聖堂ではなく)

天井に聖母マリアの有名なモザイク画がある教会で、教皇様が2013年の就任翌日に訪れていた聖堂です。

(それからも、頻繁にこの聖堂で祈りを捧げておられたようです。

宮﨑神父様がローマを巡礼で訪れた際にも、他の巡礼者はほとんどいない中、教皇様が祈られていたところに遭遇されたことがあったそうです。)

お墓は簡素で特別な装飾をせず、自身の名のラテン語名であるFranciscusとだけ刻んで欲しいとの遺言でした。

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/04/22/31968/ ←遺言

「私は神を信じていますが、カトリックの神ではありません。

なぜなら、カトリックの神などいないからです。

おられるのは神だけで、私が信じるのはイエス・キリスト、つまり、人間の姿を借りて、この世に現れた神です」

(教皇フランシスコ、2013年10月1日、イタリア紙『ラ・レプッブリカ』の取材)

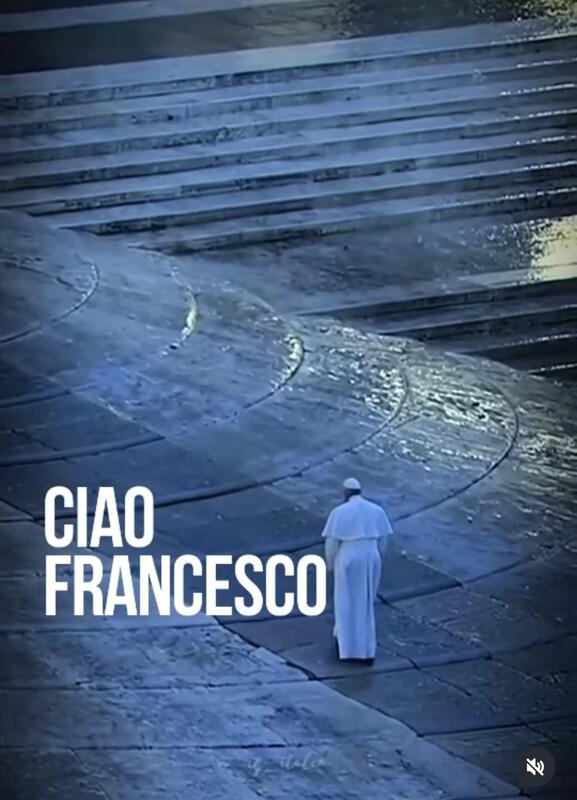

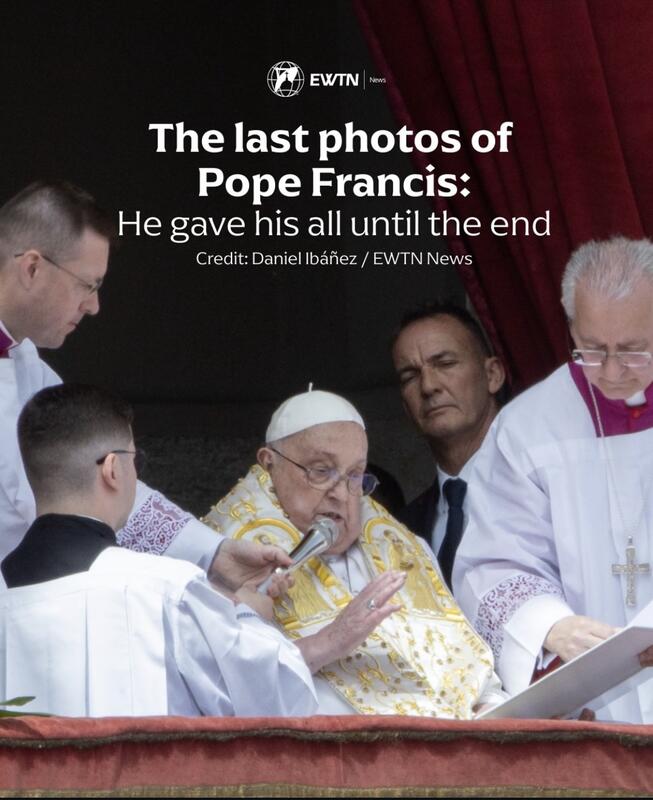

帰天される前の日、御復活祭のミサでの様子です。

かすれた声を絞り出すようにして、世界中に向けてメッセージをくださった様子が忘れられません。

He gave his all until the end.

教皇様は最期まで、本当に全てをわたしたちに差し出してくださいました。

教皇様は本(『橋をつくるために』)の中で、こうおっしゃっています。

父なる神は御子を遣わされましたが、その御子は橋なのです。

イエス・キリスト自体が神から人に架けられた橋であり、キリスト者も他者へと橋を架けていく存在なのです。

Summus Pontifex

ラテン語で教皇を意味するこの言葉は、pons(橋)+facio(作る)が語源です。

哲学者の山本芳久さんによると、教皇様が宗教改革500周年の際にルター派のイベントに参加して共同宣言を出したり、ユダヤ教・イスラム教の指導者と積極的に対話を度々行ったのは、単なる「宗教間対話」ということだけではなく、橋を架けていくことがキリスト教の本質に属しているという理解があったからだ、ということでした。

カトリックが説く「一致」は、同一化ではなく、さまざまなものがそれぞれでありながら「共鳴」する状態を意味する。

「共鳴」はときに厚い「壁」の向こうにも響く。

「壁」と「橋」はフランシスコの信念を理解する上で、鍵となる言葉だといってよい。

「壁」をなくし、「橋をかける」こと、それがキリスト者の考える「一致」にほかならない。

(若松英輔 著「いのちの巡礼者 教皇フランシスコの祈り」より)

27日のミサでは、宮﨑神父様が2019年の長崎でのミサの思い出をお話しされました。

「朝からの大雨と寒さで、皆震えながらミサが始まるのを待っていたのを覚えているでしょう。

ところが、いざ教皇様が登場される時間になると、雨は止み、青空が広がり、汗ばむほどの陽気になったのでした。」

天国での永遠の安息をお祈りします。

ありがとうございました。

御復活のちから

主の御復活、おめでとうございます。

世界中で、西方も東方も、すべてのキリスト教の教会で同じ日に御復活が祝われた今年は、特に考えるとことろがありました。

最も古いマルコ福音書の注解書には、次のように書かれている箇所があります。

「イエスは、自ら罪を負うことでわたしたちの罪を取り除いたように、自らの顔を覆うことでわたしたちの心の覆いを取り除き、唾を吐きかけられることでわたしたちの魂の表を洗い清め、自ら頭を殴打されることで人類すなわちアダムの頭を癒し、自ら平手で打たれることで、彼はわたしたちの手と唇を通して最高の賞賛という喝采を受けました。

自らの十字架によってわたしたちの苦悩を取り除き、自ら死ぬことによってわたしたちの死を滅ぼしました。

彼が受けた侮辱は、私たちの恥辱を取り除きます。

彼が縛られることで、わたしたちは自由の身となりました。

彼が頭にいばらの冠をかぶることで、わたしたちは神の国の栄光を手に入れました。

彼が受けた傷によって、わたしたちは癒されました。

彼が葬られたことで、わたしたちは復活します。

彼が陰府に下ったことで、わたしたちは天に昇るのです。」

死者の中から復活し、今現在もわたしたちのそばで生きておられるイエス様。

イエス様の受難を黙想することは、その苦しみのすべての瞬間に思いを馳せ、ご自身を与えてくださったことが今の現実のわたしたちの人生を変えてくれる力となっていることを認識するために有効です。

聖週間の始まりに、とても心が苦しくなる出来事が二つありました。

知り合いの音楽家が、交通事故で楽器の演奏はもうできないほどのケガを負ってしまいました。

同じ歳で、とても活躍している方でした。

友人の子どもが難病を患っていることを知らされました。

治療法が見つからず、検査しては新しいお薬を試す、の繰り返しの日々で、友人は精神的に参ってしまっています。

2人の気持ちを考えると心が苦しく、胸が張り裂けそうです。

もしキリスト教の信仰を持たない方であっても、神様は背中に手を当てて、「大丈夫だよ」と言ってくださる気がしています。

聖年の御復活には、いつも以上に力強いわたしたちへの励ましが与えられると信じたいのです。

この季節に、このタイミングで二人の苦難を知り、わたしが今できることはないか考えて過ごしています。

音楽家として再起できないこと、病気とともに生きていくこと、に対してはわたしは何もできません。

ですが、友人として、寄り添う以上のことはできるはずだ、と思っています。

「寄り添っているよ。」

「いつも祈ってるよ。」

「神様に委ねれば大丈夫よ。」

そういう励ましは、一方的なものに過ぎないと思うのです。

実際にできることは何かを考えて行動することも、やはり時には必要です。

さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスがお示しになった山に行った。

そして、イエスを見て伏し拝んだ。しかし、疑う者もいた。

イエスは弟子たちに近づき、次のように仰せになった、「わたしは天においても地においても、すべての権能が与えられている。それ故、あなた方は行って、すべての国の人々を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名に入れる洗礼を授け、わたしがあなた方に命じたことを、すべて守るように教えさなさい。

わたしは代の終わりまで、いつもあなた方とともにいる」。

(マタイ28・16〜20)

降りかかる災難や苦難の中にある人は、神の存在もお恵みも癒しも、信じられずに疑うことがあるでしょう。

その時こそ、そこに寄り添うわたしたちが、諦めずにイエス様の教えを実践する時なのではないでしょうか。

「友のために自分の命を捨てる」

自分自身、心も時間も割いて、友のために生きる時間を作ることを決意した聖週間でした。

これは、わたし自身に与えられた神様の御復活の大きなちから、だと痛感しています。

++++++++++++

復活徹夜祭には3名が、復活の主日には6名の子どもが受洗し、久留米教会の一員として新しく生まれ変わりました。

”しるし”としての教会

いよいよ、聖年の年の聖週間が始まります。

滑り込みで告解、赦しの秘蹟に与ることができ、心が晴れやかになった日曜日でした。

13日の受難の主日、300名を超す参列があった久留米教会のミサの様子です。

先日、福岡教区の各教会の広報担当者の集まりがあり、参加しました。

福岡県、佐賀県、熊本県で構成される福岡教区ですので、遠方から出席された方も多く、各教会の広報の取り組みについて発表がありました。

その中で、ある方が「誰のために広報をするのか。誰のための広報誌、ホームページなのかをちゃんと考えて運営しなければならない」という趣旨のことをおっしゃいました。

私自身の発表の際には、「久留米教会の広報誌は、信徒のために作っています。ホームページは、久留米教会やカトリックの信仰に興味を持って検索してくださる方に情報を発信するために、と運営しています」と発言しました。

ところが、先週の記事を読んだ方から、「難しくてややこしいことを書かれるので、ついていけません、、、。」という感想をいただいたのです。

あなた方は世の光である。山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう。

(マタイ5・14~16)

イエス様は、誰にでも理解できるように、喩えを用いてその教えを人々に伝えました。

おそらく、モーセ5書や守るべき(と当時されていた)律法はすべて頭に入っていたでしょうが、そのような小難しいことは話されずに、暮らしに根付いた喩え話をされました。

「カトリックとはどんな教えなのだろう」

「久留米教会はどんなところだろう」

そう思ってネットで検索してくださる方が、わたしの書いた「ややこしい」文章を読んで、教会に行ってみようと思えるはずがありませんね、、、。

反省です。

イタリア語の“アジョルナメント(aggiornamento)”という言葉をご存じでしょうか。

ヨハネ23世教皇が使用された言葉で、「時のしるし」を見極めて教会の教え、あるいはあり方を「現代に適したものにすること」を意味しています。

教皇様によれば、世界は刻々とそして大きく変化しているのに、カトリック教会は旧態依然、閉塞状態にある。

だから、「キリスト教の教えのすべてが、現代に、人から新たな熱意と明るいおだやかな心をもって迎えられる」(第2ヴァチカン公会議開会演説)ために、教会の窓を大きく開いて、今の時代にもっと「適応」する必要がある、ということでした。

第2ヴァチカン公会議は、1962~1965年に開催された会議です。

それから60年経った現在、わたしたちの信仰は今の時代に適応し、教会が開かれているでしょうか。

少なくとも、広報の役割を任せていただいているからには、久留米教会の”しるし”=開かれた信仰の場であることが伝わるようにもっと研鑽をつまなければ!

先週ご紹介した本の中で、ズンデル神父様はこのようにおっしゃっています。

人間社会の中での主の現存の継続、そのしるし、それを伝えるもの、これが教会である

キリスト教というものが、教会という形で私たちのあいだに住まわれる主の真の現存だからである

大切なのは私の救いではなく、私たちの手の中に託された神のいのちなのである。

キリスト者の召命は神の顔となること。

教会とは私たちであって、自分が生きた福音となる責任を感じながら、一人ひとりが他の人々にとって神の顔となるように努めるなら、今日の世界には喜びがあるであろう。

わたしたち一人ひとりが教会のしるしとなる、それがキリスト者の目指す生き方だということなのだと思います。

四旬節に思う

今年は朝晩の肌寒さがまだ続いていることが幸いし、桜を愛でる期間が長いので、我が家から見える耳納連山の中腹のいたるところにピンク色に染まった箇所が楽しめます。

イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化していた昨年、アメリカ各地の大学キャンパスでは、学生らが敷地を占拠し、ガザでの戦争に抗議する動きが盛んに行われていました。

そしてその後、大統領が変わり、激しい抗議行動が起きた名門大学を標的に、連邦資金を剥奪する大統領令が出されました。

さらに移民局に対し、グリーンカード(永住権)所持者を含め、デモに参加した外国人学生を国外退去させるよう指示しています。

政府の助成金の停止を言い渡されているのは、名門のプリンストン大学、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、ハーバード大学

https://japanese.joins.com/JArticle/332014

これまで守られてきた権利がいとも簡単に壊されています。

国益最優先という標榜の下、無駄を無くすために数万人単位で連邦職員が解雇されています。

世界では、民間企業のアメリカへの投資を中止する動きも始まり、報復の応酬が活発化しそうです。

変わらないと思っていたことが、こうも簡単に、大きく右に舵を切る様子をニュースで見聞きするたびに、イエス様の時代にインターネットが存在していたらどうなっていただろう、と想像します。

さて、過越の祭りと除酵祭が、二日後に迫っていた。

祭司長や律法学者たちは、策略を用いて何とかイエスを捕らえ、殺そうと謀った。

しかし、彼らは、「祭りの間はいけない。民衆が暴動を起こすかもしれない」とも言っていた。

(マルコ13・1〜2)

当時、過越祭の間の町の人口は通常の3倍ほどになったようです。

ユダヤ人たちの民族意識が最高潮に達するこの時を、あえて意図的にイエス様はご自分の使命の頂点の時として選ばれました。

(カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリーより抜粋)

情報があまりにも早く伝わるために起こること(例えば、韓国の大統領の罷免の裁判の際のデモ)を見ていて、イエス様のことを考えていました。

もし、あの時代に、イエス様が人々に語られた数々の言葉があっという間に世界に伝播していたら、いま私たちが信じているキリスト教はすぐにその流行が途絶えたのではないか、と思うのです。

使徒たちの命がけの宣教、初代教父たちの命を削るほどの奮闘。

2000年以上の歳月をかけて熟成され、イエス様の語られたことの本質を研究してきた学者だけでなく、信徒一人ひとりが教えを生活の中で昇華させてきたのが、現代のキリスト教です。

先日のサンパウロの出張販売で見つけた、この本を今読んでいます。

出だしから、目が覚める思いでした。

ズンデル神父は、50年ほど前に亡くなられたスイス人司祭です。

1930年代にはあまりに独創的すぎたその神学的思想、司牧の仕方などで、教会側からはほとんど無視され、同僚司祭たちからもつねに疑いの目で見られていたそうです。

何冊かの本を出されたのですが、この本は、彼の思想を一冊にまとめたものです。

少し、抜粋してご紹介します。

(紫の文字が本からの抜粋です)

「確かに、神のうちにはイエスの死の原因となった現実が永遠に存在しているはずです。

そしてある意味で、死ぬのは神であり、苦しむのは神であると言えるのです。

主のご受難にふさわしい次元を与えるためには、苦しむのは神であり、死ぬのは神であると言わねばならないのです」

公教要理にはこうあります。

「キリストは、その人性において、苦しみ、そして死んだ。

神性においては、苦しむことも、死ぬことも全くできなかった」

この箇所に照らしても、ズンデル神父の思想が当時は異端のように感じられていた、と本に書いてあります。

本のなかで解説を書かれている方は、こうおっしゃっています。

存在論的に言って、神は死ぬことはできない、それは確かです。

しかし、その死ねない神が死んだ、のがキリストの受難のことです。

愛の神秘です。

もし、人間キリストが死んだ、というだけのことなら、神秘でもなんでもありません。

ソクラテスも釈迦も、孔子も、すべて偉大な人が皆死にました。

その人たちの偉大さは「生き方」にありました。死んだことではありません。

もっと長く生きて、豊かな教えを説いてくれたほうがよかったと言えます。

これに対し、キリストの場合は違います。

そこでは、死そのものが生の無限の重味をあらわす神の愛の神秘となります。

ズンデルは、このことを明確に言ったまでです。

「死ぬのは神」という、この単語だけ見ると混乱するような思想に、目が覚める思いがしたのです。

キリスト教の教えの本質は、2000年前から変わらないはずです。

「神はあのときに死んだ」ということ。

わたしたちは、「復活された神」にいまこの瞬間も守られているということ。

イエス様の神としての死が意味することについて、四旬節のこの時こそとくに黙想したいと思います。

お恵みを受け取る

もう2週間以上も体調がすぐれず、風邪やコロナでもなく、黄砂と花粉が原因と思われる、むせかえる咳に悩まされています。

聖書を開いて今週の記事を書く、という気持ちの余裕がありませんでした。

それでも、毎日の小さなお恵みを見逃さずにノートに書き留める習慣は、忘れずに続けていました。

「主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは永遠」。

主に贖われた者は言え。

主は彼らに敵対する者の手から贖い、もろもろの国から、東と西、北と南の海から集められた。

彼らが悩みのあまり主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから救い出された。

主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町にたどりつかせた。

主の慈しみと、人の子らへの不思議な業に感謝せよ。

主は渇ききった魂を満ち足らせ、飢えた魂を善いもので満たされた。

(詩編107・1〜9)

お恵みノートは、20年近く続けている、わたしの習慣です。

お恵み=良かったこと、嬉しかったこと、幸せを感じたこと、思いがけない喜び、など、1日にひとつもなかったことはありません。

そんなことがお恵み?と思われるかもしれませんが、小さな喜びや幸せを受け取ると、「神様、ママ、ありがとうございます」と思わず呟くのも、わたしの長年の習慣なのです。

先日書いた、職場でのストレスの原因の人が、「お昼に食べて」とたこ焼きを買ってきてくれました。

(さすがにわたしへの態度が悪かったことを反省したのか!?)

洗濯機が壊れ、新しいのを買うしかない、と家電店に行ったら、「もったいないので修理したほうがいい」と思いがけない提案をされ、年度末の繁忙期にも関わらず迅速に対応してもらえました。

体調を崩していることを知った教会の方が、栄養ドリンクとケーキを届けてくれました。

別の教会の方も、「道の駅であなたが好きなお野菜(セリ!!)見つけたから」と色々なお野菜を買ってきてくれました。

こうしたわたしなりのお恵みを見逃さずに受け取ることで、心のキャパシティのうちの不安・悲しみ・寂しさが占める割合を減らすようにしています。

弱った手を強くし、

ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

見よ、お前たちの神を。

神の報いが来る。

ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる」。

(イザヤ35・3〜4)

体調がすぐれないと、どうしても気持ちまで落ち込んでしまいます。

自信をなくし、心に占める不安や心配事の割合が大きくなるのを感じます。

それでも、神様が毎日の暮らしの中にもお恵みを与えてくださっていることを感じることができる、それ自体がお恵みだと思えると、元気が出るのです。

教皇様の体調が心配です。

教皇様は、回心し、悔い改め、神のいつくしみを受け入れるべき時であるこの四旬節に、自分たち自身がまず何よりも神のゆるしの対象であることを忘れないように、と指摘されています。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「赦してもらうのだから、自分も人を赦さなければなりません。

隣人を赦して受け入れること、放蕩息子のたとえの“兄の心“を持たないこと。

特にこの四旬節は心がけてください。」

自分が日々受け取っているお恵み、神様がわたしたちの日々の罪をも赦してくださるというお恵みを、もっと深く噛み締めたいと思います。

信仰を噛みしめる

わたしは、33年前の御復活祭に受洗しました。

今年が33回目の四旬節です。

その年の3月22日に、まだ桜の便りはなかったような気がします。

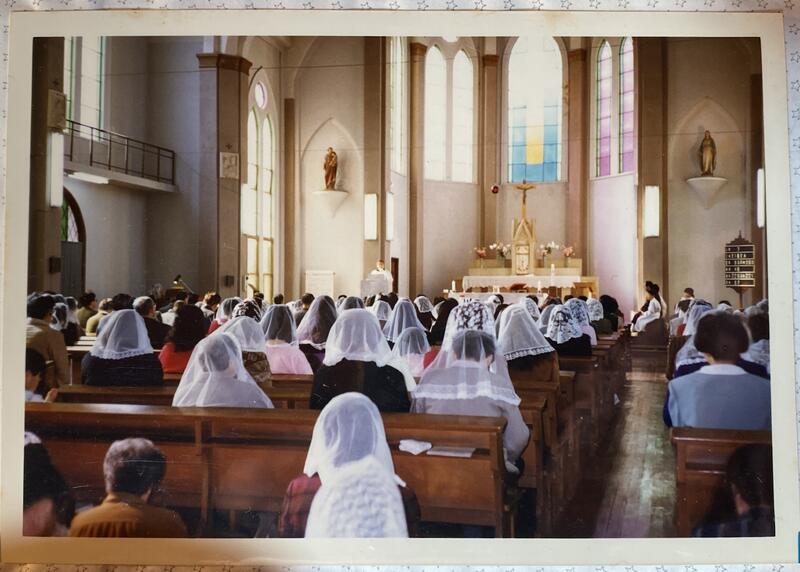

33年前、久留米教会での御復活祭の写真です。

.

先週の来住神父様のnoteには、こう書いてありました。

「私が洗礼を受けたのは1981年です。

今年が43回目の四旬節です。

43年のうちに、良くも悪くも平穏であろうと思っていた人生が意外に難しいとわかって来ました。」

来住神父様は、洗礼を受けていたから、聖書を読んでいたから、自分に降りかかった苦しみの意味を考えざるを得なかった、とおっしゃっています。

受洗を控えた方が、「まだ悩んでいる」「疑問がたくさんある」「心が定まっていない」、といったことをおっしゃるのを聞いたことがあります。

わたしが洗礼を受けた時、受洗への迷い、信仰・聖書への疑問など、持ち合わせるほどに考えもしていませんでした。

周囲から、「あなたは神様の子だ」「インマヌエルだ」と何度も言われて(調子に乗り)、洗礼を受けることは「正式な信仰の始まり」のような気持ちでした。

来住神父様が書かれているように、わたしもこれまでの年月、人間として成長していく過程に信仰と聖書があったことは何よりの救いでした。

神様に「どうしてですか?」「どうしたらよいですか?」と訴えることができた、そう言える対象は、最高の相談相手でした。

主に信頼し、主を望みとする者は祝福される。

その人は水辺に植えられ、流れの方にその根を伸ばす木。

暑さが来ても恐れず、その葉は青々としている。

旱魃の年にも心配はなく、実を結ぶのをやめることはない。

心はあらゆるものに勝って偽るもの、たばかるもの。

誰がこれを究めえようか。

わたし、主が心を調べ、思いを吟味する。

各々をその振る舞いに応じて

その行いの実に応じて報いるために。

(エレミヤ17・7~10)

(アンダーラインの箇所、聖書教会共同訳の聖書では、「主である私が心を探り、思いを調べる。おのおのが歩んだ道、その業が結んだ実に応じて報いるためである」となっています。)

信頼して望みをかけることができるよりどころがある、それが信仰の醍醐味です。

しっかりと根をはり、葉を青く茂らせ、実を結ぶように、心と心の芯(はらわた)を強く整えてくださる神様。

憂いを和らげてくださる神様を信頼する以外に、人生に降りかかる様々な問題を解決する術を知りません。

とはいえ、わたしがちゃんと聖書を読むようになったのは、この15年ほどです。

信仰について噛みしめて核心を持てるようになったのは、この10年ほどです。

いつもここに偉そうなことを書いていますが、書きながら噛みしめることが、ここ数年のわたしの信仰の基盤になっているのです。

自分が今歩んでいる道が実を結ぶように、と心がけながら。

あなたの立てた決心を思い起こし、十字架上の救い主の面影を、常に自分の眼前に置きなさい。

イエス・キリストのご生涯を思うなら、大いに恥じるべきことがあるはずである。

なぜなら、あなたは長い間、神の道に入っていながら、未だに、イエスに自分を一致させようと、真剣に努力していないからである。

彼の聖なるご生涯とご受難とを、熱心に、注意深く黙想するキリスト者は、自分に有益で必要なものを、そこに多く見出すであろう。

イエスにまさる何かほかのものを探す必要はないはずである。

(「キリストに倣いて」 第1巻第25章6)

3/20長崎・浦上教会での司祭叙階式には、久留米教会からバスで34名が参列しました。

久留米で司牧実習をしてくださったホンさんの、晴れやかな、新しい出発の日でした。

来月の御復活祭で洗礼を受けることになっている方が、中村大司教から祝福をいただいた時に、「よくいらっしゃいました」と声をかけられたそうです。

「祝福が心に染み渡りました」と感激されていました。

わたしたちキリスト者には、このように、信仰を噛みしめる幸せな瞬間があります。

愛する者よ、あなたの魂が幸いであるのと同じように、万事において恵まれ、また、健やかであるようにと祈っています。

兄弟たちが来て、あなたが真理のうちに歩んでいることを証ししてくれたので、わたしは非常に喜んでいます。

事実、あなたは真理のうちに歩んでいます。

わたしにとって、子供たちが真理のうちに歩んでいると聞くことほどうれしいことはありません。

(3ヨハネ1・2~4)

この聖句は、友人がわたしの誕生日プレゼントに添えて送ってくれた箇所です。

こうして信仰の分かち合いができることも、幸せなお恵みです。

ストレスと向き合う

今年の四旬節にあたっての教皇様のメッセージ、この一文が目と心に留まりました。

「この四旬節、神がわたしたちに求めるのは、生活において、家庭で、職場で、小教区や諸共同体において、他者とともに歩めているか、その声に耳を傾けられているか、自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈せずにいられているかということです。」

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/02/28/31569/

皆さんは、どのようなことに、どのようなときにストレスを感じますか?

わたしは最近、いろいろなことにストレスを感じて疲れてしまっている気がしていましたので、ストレス度自己テスト、というのをネットで見つけてやってみました。

日常生活でのストレス、職場でのストレスの2つのパターンでテストしてみたのですが、「あなたは『軽度のストレス状況』(多少のストレスはあるが、大きな問題はない)にあるようです。」という結果でした。

ようは、自分で「自分はストレスを感じている」と思い込んでいるだけで、心とからだには大した不調はない、ということがよく分かったのです。

つまり、「自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈していた」ということを自覚しました。

⚫︎人々を不安にするものは、事柄それ自体ではなく、その事柄に関する考え方である

⚫︎自分ではどうしようもない物事は軽視せよ

⚫︎自由に生きていくうえで重要なことは、自分がどのような人間かをしっかりと把握し、自分の強みに磨きをかけることだ(日々、内省すること)

古代ローマの奴隷出身のストア派哲学者、エピクテトスの残した格言です。

古代ローマの人々も、やはり人間関係や仕事のストレスを抱えていたと思われます。

⚫︎ストレスを感じているのは、自分の意に沿わないからなのではないか、と立ち止まって考えてみる

⚫︎夢に出るほど考えたところで、明日何かが変わるわけではない

⚫︎今日の自分の言動は本当にあれで良かったのかを毎晩反芻し、明日はよりよく過ごすこと

エピクテトスの言葉に沿ってみると、うまくストレスと向き合える気がしてきました。

主よ、わたしたちを思い起こし、この悩みの時、あなたご自身をお示しください。

わたしに勇気をお与えください。

すべての主権を統治する方、神々の王よ。

主よ、あなたの手をもってわたしたちをお救いください。

わたしをお助けください。

わたしはただ一人、わたしにはあなたのほかに誰も助け手はおりません。

すべてに勝って力ある神よ、絶望のうちにある者の声を聞き、悪を行う者の手からわたしたちをお救いください。

また恐れからわたしをお救いください。

(エステル記C 23,25,30)

ストレスを感じていると思う時は、神様への信頼が損なわれている時かもしれません。

わたしのストレスの多くは仕事に関することですが、いつも結局はこう自分に言い聞かせて落ち着くようにしています。

「母が感じていたストレスに比べたら、こんなことはちっぽけな悩みに過ぎない」

わたしたちは四方八方から苦しめられていますが、行き詰まりはしません。

途方に暮れますが、望みを失いはしません。

迫害されますが、見捨てられはしません。

打ち倒されますが、滅びはしません。

わたしたちは、いつもイエスの死に瀕した状態を体に帯びています。

それはまた、イエスの命がこの体に現れるためでもあります。

実に、わたしたちは生きていますが、イエスの故に絶えず死の危険にさらされています。

イエスの命が、わたしたちの死すべきこの身に現れるためです。

そこで、死がわたしたちの内に働いでいますが、命があなた方の内に働いていることになります。

(1コリント4・8〜12)

パウロが献身的に働いていた宣教活動において受けた苦しみは、そのことを通してイエス様の死が働き、自分自身と信徒たちにイエス様の命を現すための犠牲だったのです。

地下鉄サリン事件から30年です。

事件から25年後の2020年に最高裁で判決が確定し、オウム真理教の後継団体「アレフ」が支払い義務を負う賠償金約10億円が未だに支払われていないことをニュースで知りました。

東日本大震災から14年です。

福島原発の廃炉への工程が予定通りに進んでいないことも懸念されます。

物事の解決には、なんと時間がかかるのだろうかと痛感させられます。

30年前のテロの犠牲者のご家族、いまだ後遺症やトラウマに悩む方々。

帰還者が想定通りに戻らず、故郷の再生に不安を抱く地域の方々。

そのような方々の抱えるストレスを想像すると、日々のちっぽけなこと(目をつぶればいいこと、気にしなければいいこと)にストレスを感じたわたしが恥ずかしくなります。

今週のお恵みは、ストレスと向き合う方法をこうして神様と母がわたしに気づかせてくれたことでした。

無償の愛

曽野綾子さんが帰天されました。

20代前半、いろいろ悩んでいた時期に曽野さんの本を読み漁っていたのを思い出し、いまでも大切にとってあった『天上の青』を読み返しました。

ヘブンリーブル―という鮮やかな青い朝顔に引き寄せられて、ふと、雪子の家を訪問するようになった富士男。

彼は、適当に狙いを定めた女性や子どもを次々に、大した理由もなく(本人には明確な理由があるのですが)殺します。

それでも、ふらっと雪子の家に来ては、お茶を飲み、お菓子を食べながら素直な様子でおしゃべりをすることが唯一の救いのような楽しみでした。

そして、ある事件をきっかけに富士男は逮捕されます。

(以下、紫の太文字は本からの抜粋です)

「今、良識ある行動というのは、一切黙っていることであり、宇野富士男に関することは総て忘れることだということは、わかっている。しかしそう思う傍ら、雪子はそのような自分の判断に恐怖を抱いた。

その人は確かにこの世にいるのに、その人の存在が都合悪くなると、あたかもその人がいなかったように無視せよ、と言う。

それが良識、というものなのだろうか。

それが、正しい、人間的な行為なのだろうか。

聖書の中には、イエスと悪人との関係がいくつも明瞭に記されている。

それはともすれば溺れそうになる感情の深淵から這い上がった上での悲痛なまでに理性的な選択だった。」

そうして、雪子は留置所の富士男に手紙を書くのです。

「この手紙は、あなたの手に届くのかどうか、私は知りません。差し入れということができるとも聞きました。

私にできることがあったら致します。

あなたには私など必要ないかもしれません。

しかしもし、何かの事情で、ご家族にそういうことがおできにならないような状況になった時は、私がしましょう。

あなたが、私の身内でしたらこう言うだろうと思います。

今いる所と時間を、どこであろうといつであろうと、自分を育てるために使ってください、と。

あなたが、ご自分を失われないことを祈っております」

どうしたらこのような気持ちになれるのだろうか、と初めて読んだ時は理解できませんでした。

さらに、雪子は富士男のために弁護士を見つけて費用を負担しようとします。

相談に行った教会の司祭からも、ごく普通に考えても死刑になる可能性が大きい人のために、なぜかなりの額のお金を払うのか、あなたの気持ちが何のためなのですか、と問いかけられます。

雪子の答えはこうです。

「同じ死刑になるのでも、それまでが、大切だと思うんです。

見捨てられて死ぬのではいけないんです、誰でも。」

雪子は帰り道、「あなたと神の間になにがあるか、ということだから」としか言ってくれなかった司祭のことを「何も進路を教えてくれなかった」と考えていました。

少し考えてから、司祭の深い配慮を感じるようになります。

余計な指示は出さずに、だたよく祈って決めるように、と背中を押してくれていたのだと。

こうしてずいぶん時間を置いて読み返してみて、最初は理解できなかった雪子の気持ちがすーっと心に入ってきたことに驚きました。

富士男は、いびつな愛情を雪子に抱いていますが、雪子は恋愛感情も明確な友情も感じているわけではありません。

20代のわたしには分からなかった、真の無償の愛を持って、最後まで富士男と誠実に向き合う様子に涙がこぼれます。

聡明な愛は、愛する相手の贈り物よりも、むしろ贈る者の愛を重んじる。

彼は価よりもむしろ愛情に注目し、愛する者の次に贈り物を置く。

崇高な愛をもつ人は、受けた贈り物に満足せず、あらゆる贈り物にまさって、神であるわたしに満足する。

(「キリストを生きる」第3巻 第6章 2)

ネタバレをしますが、留置所の富士男との文通の中で、彼は「たった一言答えを聞かせてほしい。愛していてくれるなら、控訴しない」と書いてよこします。

それに対し、雪子は「同じ時に生まれ合わせて、偶然あなたを知り、私はあなたの存在を悲しみつつ、深く愛しました」と返事を書くのです。

1994年にNHKでドラマ化されました。

雪子は桃井かおりさん、富士男は佐藤浩一さんです。

最後の「愛している」の重要なシーンで、ドラマでは「愛していません」と雪子は返信したのです。

インタビューで桃井かおりさんが、「聴衆を信じようよ、と監督と話し合い、原作・脚本と違うように変えた」とおっしゃっていました。

(このインタビューは衝撃だったので、よく覚えています)

当時は、桃井さんの考えも深くは理解できませんでした。

そして、愛とは親子の愛と恋愛のことだ、と思っていました。

色々な経験を積み重ね、信仰についても自問自答しながら生きてきた今、はっきりと無償の愛とはそういうものなのだと、今回読み返してみて素直に思えたことは、新たな発見でもありました。

・・・・・・・・・・・・

9日のミサでは、御復活祭で洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

今年の四旬節は、教皇様のご病気への心配が拭えないままにスタートしましたので、とても嬉しいミサとなりました。

この道を歩む

フランシスコ教皇の病状について、先週は「午前中は治療を受けられ、午後は個室に付属した礼拝堂で祈り、聖体を拝領された。そして仕事上の作業に専念された。」という表現が続いていましたが、週末には人工呼吸器を装着されるまでに病状が進行しました。

山火事が広範囲で発生した岩手県大船渡市だけでなく、山梨県大月市、静岡県函南町でも山で火災が起き、甚大な被害が広がっています。

教皇様のためには「苦しみを少しでも早く取り除いてください」、山火事のことについては「地域の人々の不安を少しでも早く取り除いてください」と祈り続けています。

祈りの力を信じたい。

・・・・・・・・・・・・・

わたしとてみなと同じく死すべき者である。

土で形づくられた最初の人の子孫であり生まれ出で、同じ空気を吸い、同じ土の上に生み落とされ、みなと同じ産声をあげ、産着と心遣いに包まれて育てられた。

王の中でも、これと異なる出生の初めをもつ者はいない。

すべての人にとって命への入り口は一つであり、出口もただ一つである。

(知恵の書7・1〜6)

知恵の書は、紀元前2世紀ごろにエジプトで書かれた書である、とされています。

ユダヤ教徒、キリスト教のプロテスタントでは正典とは見なされていませんが、カトリックでは典礼にもたびたび用いられ、大切にされています。

「同じ土の上に生み落とされ」とは、誰が生まれ落ちても土のほうでは同じように感じる、という意味だとフランシスコ会訳聖書の注釈に書いてあります。

同じような産声をあげ、産着を着せられ、親だけでなく祖父母や兄妹などの心遣いに包まれて育つ子どもは、生まれた時はみな愛され、幸せな存在であってほしい。

そう、強く思います。

先日の教会委員会で「子どもたちが教会に来るようにするにはどうしたらよいか」という議題がありました。

結論は一つです。

家族が連れてくるしかないのです。

成人洗礼の信者は自らの意思で教会に行きますが、幼児洗礼の子どもたちの信仰は、ある程度の年齢までは親(家族)が導かなければならない、それは義務とも言えるのではないでしょうか。

アレクサンドリア生まれのアポロというユダヤ人が、エフェソにやって来た。

彼は雄弁家で、聖書に精通していた。この人は、主の道の教えを受け、霊に燃えて、イエスのことについて詳しく語り、かつ教えていた。

このアポロは、会堂で、大胆に語り始めた。それを聞いていたプリスキラとアキラは、彼を招き入れて、神の道をさらに正確に説明した。

アポロは神の恵みによってすでに信仰に入っていた人々の大きな助けとなった。

(使徒言行録18・24〜27)

アポロは、パウロの宣教を助けた大切な人物だと教わりました。

わたしたちがこの道、「主の道・神の道」=「キリスト教の信仰」を成熟させていくためには、助けてくれる人の存在が欠かせません。

わたしのために祈ってくれる人の存在、とも言えるでしょう。

「子どもたちが家族に連れられて教会に来てくれますように」という祈りは、なくてはならないものです。

昨日のごミサでは3人の男の子が侍者を務めてくれました。

侍者になりたい、と立候補してくれている子どもが数名いる、と聞いています。

ですが、ミサに与っている子どもの姿はほとんどありません。

しっかり腰を据え、またどっしり構え、絶えず主の業に励みなさい。

主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。

(1コリント15・58)

先日、ある方が「教会に行くと信徒の皆さんがなんとなく微笑をたたえている、という姿がいい教会だと感じます」とおっしゃいました。

子どもたちにとっても、同じです。

主の道を歩む大人がその姿を見せること、良いものを入れた心の倉から良いものを出す(ルカ6・45)生き方をいつも心がけること。

子どもが来ない、と諦めずに、次世代の子どもたちのために教会=木の手入れの上手下手は実で分かる(シラ27・6)ことを肝に銘じ、手入れを怠らないようにしたいものです。

傲慢という自由

受験生の合格発表の様子をニュースで見ました。

姪はネットで発表を確認しているので、てっきりそれが主流かと思っていましたが、西南学院大学の発表はキャンパスの掲示板に合格者の番号が張り出されていました。

飛び上がったり泣いたりして喜びを表している受験生の姿、微笑ましくて。

わたしの合格発表は、郵送されるのが待ちきれなくて、東京にいる知人に大学まで見に行ってもらったことを思い出しました。

努力の成果を素直に喜べたあの頃が懐かしい。

毎日の聖書朗読の箇所、21日金曜日にはバベルの塔のくだりが読まれました。

この箇所は単に、人間の傲慢さと神の怒りが書かれている、と思っていました。

全地は同じ発音同じ言葉を用いていた。

東のほうから移り住んでいるうちに、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住みついた。

彼らは互いに言った、「さあ、煉瓦を造ってよく焼こう」。

彼らは石の代わりに煉瓦を、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。

(創世記11・1~3)

改めて、当時(紀元前3000年くらい?)の技術革新には驚きます。

フランシスコ会訳聖書の解説には、このように書かれています。

創世記の第一部は人類の起源を述べると同時に、人類に対する神の摂理を示している。

この型は歴史を通じて繰り返されることになる。

この型の循環は神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救いである。

この型は創世記全体を通じて展開され、イスラエル人がエジプトにおける奴隷の状態から解放される出エジプトの出来事の前置きともなっている。

第一部が現代的な意味において「歴史」として格付けられないことは確かであるが、神話でもないことも確かである。

主は人の子らが建てた町と塔を見るために降ってこられた。

そして主は仰せになった、「見よ、彼らはみな同じ言葉を持つ一つの民である。これは彼らの業の初めにすぎない。これからも彼らが行うと思うことで、成し遂げられないものはないであろう。さあ、われわれは降りていって、あそこで彼らの言葉を乱し、互いの言葉が分からなくなるようにしよう」。

(11・5~6)

「神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救い」という循環は歴史を通じて繰り返される、という解説には深く頷かされます。

善き者として造られた人間は自由意志で神に背き、罪を繰り返し、それでも見捨てない神、という循環です。

先日観に行った歌舞伎のストーリーは、簡単に書くと次のような感じです。

戦場で兵士の死体から金品を盗んで生計を立てていた主人公ライは、朧の森の精霊たちに「なんでも願いを叶えてやろう」と持ち掛けられます。

「王になりたい」というライに、「お前の命と引き換えに叶えてやる」と精霊たちが答え、ライは悪事の限りを尽くして王に上り詰めますが、、、。

人間の欲、傲慢さがこれでもか、と盛り込まれた演目です。

主人公は自分だけを信じていて、他者はあくまでも利用価値のある存在としてしか見ていません。

18歳の頃の自分には、傲慢さはなかったように思います。

神様に顔向けできないような罪も犯してはいませんでした。

信じられる対象(それは友人であり、カトリックの信仰であり)が次第に確立されていく過程、大人になるにしたがって少しづつ傲慢さを蓄えてしまったように感じています。

生活の知恵が増すに伴って、上へ上へと欲望を増していったバベルの人々のように。

人が信仰を持つようになるのは神様の働きかけによるものか、それとも人の自由意思によるものなのか、というキリスト教神学の「恩寵論」について、読んでいる本で知りました。

古代の教父たちは、神に似せて創られた人間の力を強調し、恩寵のみではなく、自由意志に基づく善の選択を説いています。

一方で、宗教改革をおこなったルターは「恩寵のみ」を力説し、人間の救済には神の働きしか作用しない、としました。

そしてトマス・アクィナスは、「恩寵と自由意志」がともに働くことで、神と人間の深い協働関係が構築されていくという立場でした。

トマスの研究で知られる山本芳久さんは、トマスの主張を次のように解説されています。

「人間が生まれつき固有に持っている『自然』だけでは、無限な幸福に対するあこがれは実現するのが難しい。

むしろ、実現する力は神の『恩寵』によって与えられる。

人間は幸福への憧れのようなもの、そして『恩寵』と協働する力ももともと持っているけれど、自分一人で実現するだけの力は持っていない。

信じられないほどの『恩寵』に参与させられることで、心底追い求めていたものが自らの思いを超えた仕方で現れ、実現する。」

歌舞伎の主人公ライは、自分のもともと持っていた能力しか信じておらず、神も仏も仲間すらも切り捨て、自分の命と引き換えに人生を上り詰めようとしました。

王になることこそが、自分にとっての最高の幸せだと信じて疑わなかったのです。

わたしたちキリスト者は、最高の幸せを求める信仰を生きています。

それは、究極には「永遠の命」のことですが、この世を生きる上での幸せは、神様からのお恵みという「恩寵」を絶えず受け取ることです。

傲慢なわたしをいつも見捨てず、「また!?」と思いながらも正しい方向へ導いてくださる神様の愛に、今日も甘えます。

進歩していく教会

書きたいことが溢れてきて、でも一旦落ち着かなければと思い適当に聖書を開いたら、この言葉が最初に目に留まりました。

「心を騒がせてはならない。

あなた方は神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい」。

(ヨハネ14・1)

そして、昨日のごミサでは、宮﨑神父様の力強いお言葉にとても励まされました。

「わたしたちにとって、本当の幸せとは何か。

それは、神への信頼という信仰に満たされること。

つまり、諦めず、絶望しない生き方をすることです。」

この1週間は、心がざわざわする日々を過ごしていました。

人々の中に偏見や対立、旧態然とした考え方があることは、どの教会、いえ、どの組織にもあることなのかもしれません。

先日、歌舞伎を観に行きました。

歌舞伎といっても、演劇と融合した、全く新しいスタイルの演目です。

30年ほど前でしたでしょうか、テレビで、亡くなった勘三郎さんが息子たち(当時の勘太郎・七之助兄弟)に所作の指導をしているところを見たことがあります。

父から教わった後、勘太郎くんが「オッケーです!」と答えたところ、大きな張り手が飛んできました。

「古典芸能の稽古をしている時に、オッケーですとは何事か!!」と。

今回観に行った歌舞伎は、松本幸四郎さん(52歳)が座長です。

稽古風景の写真では、幸四郎さんは髪を赤く染め、歌舞伎役者の皆さんはジャージ姿でした。

インタビューで幸四郎さんが、「昔は役者が髪を染めたり、浴衣ではない姿で稽古をするなんて考えられなかった。歌舞伎界も柔軟になったなぁ、と思います。」とおっしゃっていました。

ユダヤ人たちは、イエスを迫害し始めた。

安息日にこのようなことをしておられたからである。

ところが、イエスは彼らにお答えになった、「わたしの父は今もなお働いておられる。だから、わたしもまた働く」。

このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。

イエスが安息日を破ったばかりでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。

(ヨハネ5・16〜18)

イエス様は、当時は相当な異端児であったでしょう。

ユダヤ教徒の指導者たちが必死に守って、民衆にも厳しく教えてきたことを、簡単に破ったのです。

新しいもの、新しいやり方が必ずしも良いこととは限りません。

良いかどうかは、新しさにあるのではなく、柔軟な発想と行動力の中に現れるのではないでしょうか。

群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされていた。

「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言うものもいた。

しかし、ユダヤ人たちを恐れて、誰もイエスについて公然と話す者はいなかった。

(ヨハネ7・12〜13)

キリスト教という宗教、カトリック教会という組織は、2000年以上前に確立されたものではありません。

罪深い歴史も、多くの失敗もありながら、今なお進歩し続けていると感じます。

特に、フランシスコ教皇になってからの時代は(情報が誰でも簡単に手に入るようになり)、現代社会と向き合う姿勢が内部の反発を招く様子も見てとれます。

慎重でありながらも、内外の課題に目をつぶらず、時には世界政治を動かすほどの影響力を発揮される教皇様は、信仰面だけでなく、リーダーとしてわたしたちの手本ではないでしょうか。

他の教会のある年配の信徒の方とお話ししていたら、「教会のことをいろいろ一人でしていて大変だ。青年向けの事業をやっても、うちの教会には若者はいないので誰も参加できない。」とおっしゃいました。

確かに、高齢の信徒が多い教会なのかもしれません。

ですが、本当に、誰も後任がいないのでしょうか。

一人も若い信徒はいないのでしょうか。

変わることを拒絶しているだけかもしれない、と考えてみる必要はないでしょうか。

久留米教会では、長年、納骨堂の管理を一人の信徒(80代後半)に任せきりでした。

「誰か若い人に代わってもらいたい」とおっしゃり、何人かの方に依頼してみました。

先日、ようやく「やります」と言ってくれたのは、20代の女性2人でした。

本当に、とても嬉しい出来事でした。

わたしたち強い者は、強くない人たちの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。

わたしたち一人ひとりは、互いにキリスト者として造り上げられるのに役立つように、隣人を満足させるべきです。

忍耐と励ましの源である神が、あなた方に、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。

それは、心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり父である方をたたえるためです。

(ローマ15・1〜2、5〜6)

失敗を恐れず、前に進むために、与えてもらった役割に責任を持つ。

教会のために、集うキリスト者のために、そして、自分自身のために働く。

そうしたことができるのは、聖霊が背中を押してくれているからなのだ、と強く再認識した1週間でした。

人間の本質

見なければいいのに、つい見てしまうのが「ネットニュース」と「SNS」

報道という言葉とは程遠い、質の低い(取材に基づかず、噂と想像と憶測とが入り混じっている)内容を見聞きするたびに、これは一種のいじめに近い気がするのです。

「いじめ」には、言葉、態度、精神的、暴力など、いろいろな種類があると定義されています。

判断基準は非常にシンプルで、「身体的・精神的にかかわらず、いじめられた本人が苦痛を伴うかどうか」です。

そして、被害者がいじめを受ける「きかっけ・動機」はあるものの、「原因」は見当たらない(少なくとも本人に心当たりはない)という特徴が、多くの場合に言えることです。

わたしも子どもの頃、心当たりなくいじめのようなことをされた経験があります。

いじめは、子どもの社会にだけある問題ではありません。

大人の社会のほうがむしろ、陰湿でしつこく、凶暴性を帯びているように思います。

イエス様の公生活は、苦難の日々だったと言えると思います。

ご自身が、「人々は理由もなく私を憎んだ」と言われています。

「これは一種のいじめ状態だったのだ」、とプロテスタントの牧師さんが書いておられるコラムがありました。

イエス様は「理由もなく憎まれ」、ユダヤ社会という閉塞集団の中で「いじめによる殺人」のような状況に追い詰められたのだ、そんな状況でも、イエス様が閉塞感や絶望感に蝕まれなかったのは、上の世界を見ておられたからなのだ、と。

わたしたちのように、目に見える世界に翻弄されることなく、この世界を創られた、神だけに目を向けておられたのです。

神よ、わたしを救ってください。

水はわたしの首にまで達しました。

わたしは泥の深みに沈み、そこには足を掛ける所もありません。

わたしは水の深みにはまり、渦に巻き込まれました。

わたしは叫び疲れ、喉は嗄れました。

わたしの神よ、目は待ちわびて衰えました。

故なくわたしを憎む者は髪の毛よりも多く、わたしを欺く者は頭の毛よりもおびただしい。

(詩編69・2〜5)

だまし打ちを仕掛ける敵を喜ばせず、故なくわたしを憎む者が、目くばせし合うことのないようにしてください。

彼らは平和を語らず、国のうちに穏やかに住む者を欺こうと企みます。

(詩編35・19〜20)

ほかの誰も行わなかったような業を、わたしが彼らの間で行わなかったなら、彼らには罪はなかったであろう。

だが、今、彼らはその業を見たうえで、わたしとわたしの父を憎んでいる。

しかし、これは、『人々は理由なしにわたしを憎んだ』と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためである。

(ヨハネ15・24~25)

人を憎んだり恨んだりするのは、ある種、人間の本質的なものかもしれません。

ガザで起きている惨劇は、ジェノサイドです。

ハマスから奇襲攻撃を受けたイスラエルがガザ攻撃を激化させたのに伴って、欧州や北米、オーストラリアなどでイスラエルへの批判とともに、反ユダヤ主義の動きが目立つようになっています。

また、アメリカ大統領の「ガザを所有」「住民を全員他国に一時的に移住させる」といった、トンデモ発言が新たな火種となっています。