行事風景

人生を支える言葉との出会い

フランシスコ教皇の紋章のモットー

“Miserando atque eligendo” (憐れみ、そして選ばれた)

選ばれたとはいえ、聖書には「憐れみ、」という言葉はありません。

イエスはさらに進み、マタイという人が収税所に座っているのをご覧になり、呼びかけられた。

「わたしに従いなさい」。すると、彼は立ち上がってイエスに従った。

マタイ9・9

この紋章の言葉は、聖ベーダ・ヴェネラビリスの説教の言葉から取られているそうです。

聖ベーダは、七世紀末から八世紀初めにかけてのイングランドの碩学の司祭で、

ギリシャ・ローマの古典を駆使し、天文学、物理、数学、音楽、哲学、修辞学、医学の文献に通じ、百科全書のような人でした。

聖べーダは聖書解釈の業績でも知られていて、使徒マタイの召命のエピソードについて、イエスがただ「私に従いなさい」とひとこと言ってマタイが職場を離れてついていった、というシーンを、「イエスは徴税人(マタイ)を見つめ、『憐れみ、そして選ばれ』、わたしについてきなさいと言った」と解釈して表現したのです。

(竹下節子さんのブログより参考)

カラバッジョ「マタイの召命」

フランシスコ教皇は17歳の年の聖マタイの祝日にこの言葉に出会ったのだとか。

聖書に限らず、人生において大切に思える言葉との出会いをされたという方は多いのではないでしょうか。

第二バチカン公会議の教会憲章11にはこうあります。

「すべてのキリスト信者は、どのような生活条件と身分にあっても、

各自自分の道において父自身が完全に持っている聖性に達するよう主から招かれている。」

使徒的勧告「キリストは生きている」にパパ様が書いていらっしゃいます。

248

「召命」という語は、神からの呼びかけとして、幅広い意味で解しうるものです。

それは、命への招きも、ご自分との友情への招きも、聖性への招きも含む、さまざまなものを意味します。

これは貴重なものです。

わたしたちの生涯全体を、わたしたちを愛してくださる神の真正面に据え、

意味のない混沌の産物であるものなど何もないこと、

すべてのものが、わたしたちのために素晴らしい計画を用意してくださる主にこたえる道へと組み込まれるはずであると、わたしたちに理解させてくれるからです。

この2つは、今のわたしにとって、暗記して毎日復唱したいくらいの言葉です。

10日の聖書朗読にも、心が揺さぶられました。

どうか、わたしたちの主イエス・キリストご自身と、わたしたちを愛し、

永遠の励ましと素晴らしい希望を、恵みとして与えてくださったわたしたちの父である神が、

あなた方が善い業に励み、善い言葉を語るときいつも、あなた方の心を励まし、強めてくださいますように。

2テサロニケ2・16~17

今月は死者の月です。

各々、身近な大切な方が神様の下で過ごされているでしょう。

わたしは、特に母が、地上のわたしたちと神様とのとりなしをしてくれているので、

こうして素晴らしい言葉や教会の人々との出会いの恵みが与えられている、と信じています。

死者のために祈りましょう。

イエス様に「恋する」

久留米教会の敷地では、いつも美しい神様の愛を感じることができます。

27日のごミサでは幼児洗礼式が執り行われ、3名の子どもたちが受洗しました。

子どもたちの目がキラキラしていました。

嬉しい光景です。

8月に出版された新しい使徒的勧告「キリストは生きている」には、とても生き生きとした表現でイエス様の姿が、特に若者に向けて表されています。

(ここでご紹介したいと思って付けた付箋がたくさん!)

130

神はあなたを愛している、キリストはあなたの救い主である、このかたは生きている―

この3つの真理には、父なる神が登場し、イエスが登場します。

御父とイエスがおられるならば、そこには聖霊もおられます。

裏方をしておられるかたです。

このメッセージを受け入れるために心を整えさせ、開いてくださる方です。

救いの体験を鮮やかに保たせてくださるかたです。

あなたがこのかたに働いていただくようにすれば、この喜びを膨らませるよう助けてくださるかたです。

132

美しい詩「恋しなさい」が語っているとおりです。

「神に出会うこと、つまりは、決定的に熱烈に、神と恋に落ちること。

これ以上に大切なことはない。

あなたが恋しているかたは、あなたが思い描くことすべてに映り、そうしてすべてにその痕跡が刻まれる。

朝、床から出るのはそのかたのため、夕べもそのかたのためにあり、週末はそのかたのために使う。

読み取るものはそのかた、感じ取るものはそのかた、そのかたのために心を砕き、そのかたへの喜びと感謝で打ちのめされる。

恋しなさい。愛に浸っていなさい。

すべてが違ってくるでしょう。」

神へのこうした愛によって、生活のすべてを情熱をもって過ごせるようになります。

158

主を求め、そのことばを大切にし、生活をもってそれにこたえようと努め、徳を磨く、

こうして若者の心は強くなるのです。

そのためにはイエスとの「接続」を保ち、イエスと「オンライン」でいなければなりません。

あなたの力と、あなたの知識だけでは、幸福も聖性も高めることはできないからです。

インターネットにつながらないことを心配するのと同じく、主との接続を確保しておきなさい。

つまり、対話をたやさず、主に耳を傾け、自分のことを主に伝え、どうしたらいいか分からないときには主に尋ねなさい。

「イエス様、あなただったらどうなさいますか」。

まだまだたくさん、素晴らしいと思って付箋を付けたページがあります。

本や神父様のお話は、その方が置かれている状況やその時の心境で、入ってくる内容が違うかと思います。

ぜひ、お読みいただいて自分へのメッセージを受け取ってみてください。

この子どもたちが久留米教会で生き生きとした信仰生活を送っていけますよう、お祈りしてください。

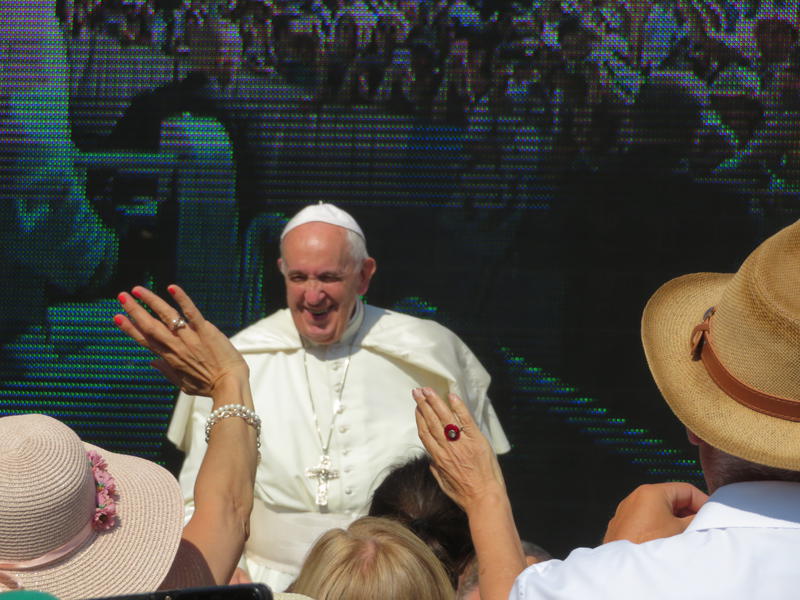

パパ様と会うために。

11/24の長崎での教皇様のごミサまで、あとひと月足らずとなりました。

パパ様をお迎えする前に、わたしたちは霊的に自らの準備をしなければなりません。

大名教会では、企画展「-いつくしみと憐れみの人-教皇フランシスコ」」が12/3まで開催されています。

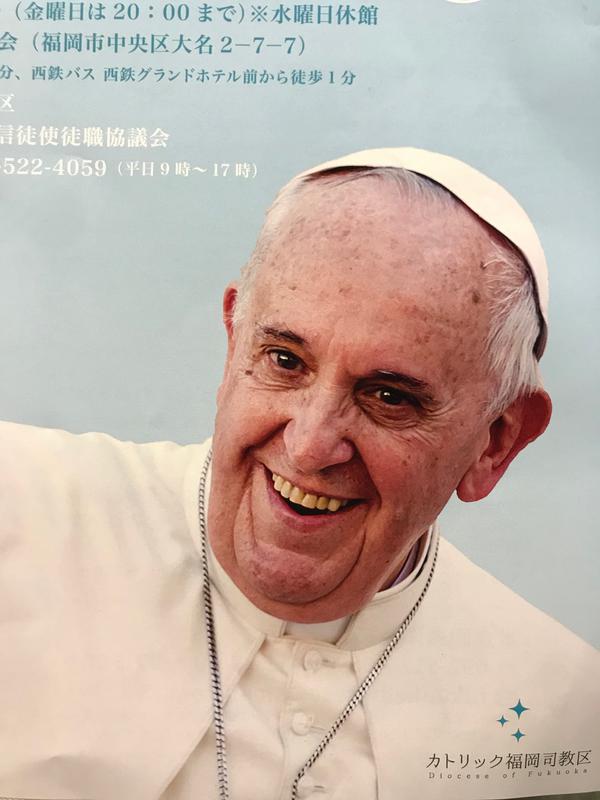

今日は、2013年5月号のカトリック生活に特集されていた、教皇フランシスコの横顔という記事からパパ様について書いてみたいと思います。

科学者を目指して勉学に励んでいたホルヘ・マリオ・ベルゴリオ青年は、イエズス会の修道者となります。

貧困に喘ぐ人々のために尽くし、イエズス会(エリート聖職者を養成することで知られていたそうです)でも特異な存在でした。

ブエノスアイレスの大司教となっても質素な生活を貫き、大司教公邸ではなく郊外のアパートに住んで自炊生活をし、バスや地下鉄を使って司牧に出かけていらっしゃいました。

料理がお得意だったようで、日曜日のお昼には神学生たちのためにお食事を作っていらしたそうです。

この写真は、6月に宮﨑神父様がバチカンに行かれた時に撮影されたものです。

ローマ教皇は、バチカン市国の国家元首でもあります。

ですが、今でも高級車ではなく大衆車で移動されますし、訪問先の海外の国で豪華なホテルに宿泊されることも好まれないようです。

初代の聖ペテロから数えて、現教皇は266代目ですが、ここまで徹底して修道者時代からの信念を貫いていらっしゃる方は珍しいのではないでしょうか。

貧しい人々へ心を寄せ続けられている姿勢は、その選ばれたお名前にも表れています。

フランシスコ(イエズス会出身なのに!)

駐日教皇大使のヨセフ・チェノットゥ氏から福岡教区の信徒に向けてお手紙をいただいていますので、その一文をご紹介します。

平和、喜び、友愛、連帯、希望のメッセージを届けに来日するフランシスコ教皇を迎えるために、私たちも霊的に準備をいたしましょう。

教皇様は私たちの信仰を確信へと導き、励ましてくださることでしょう。

教皇パウロ六世の使徒的勧告『福音宣教』の言葉を引用致します。

「福音を伝えることは、実に教会自身の本性に深く根差したもっとも特有の恵みであり、召命です。

教会はまさに福音をのべ伝えるために存在しています」

オフィシャルテーマソングが作られていることをご存じですか?

カトリック中央協議会のサイトによれば

「テーマソングは各会場で、BGMとして使用されるほか、東京や長崎で実施されるミサ等においてフランシスコ教皇に向けて披露される予定です。」

あとひと月足らずです。

各々が、自分なりの霊的な準備を心がけて過ごしましょう。

パウロの手紙

久留米教会のマリア様はとても良い香りがします。

10月のロザリオの月は金木犀の香りがするマリア様です。

20日の第一朗読はテモテへの手紙でした。

聖書は、あなたに知恵を与え、キリスト・イエスに基づく信仰によって、あなたを救いに導くことができるのです。

聖書はすべて、神の霊感によるもので、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をするために有益です。

2テモテ3・15~16

この「聖書」とは、もちろん旧約聖書を指し、直訳では「聖なる文字」を意味しているそうです。

わたしたちが読んでいる聖書に、なぜ特定の人々に向けて出された『手紙』が収められているのだろう?と思ったことはありませんか。

新約聖書には、”パウロの手紙”とされる文書が13通あります。

実際にパウロが書いたと考えられているのはそのうち7通だそうです。

(テモテについては、パウロ書簡の研究において最も議論されている問題の一つ)

これらの手紙は、地中海のいろいろな都市に建てられた教会の特定の人々に宛てて書かれ、いくつかの教会で回覧されることを意図して書かれたそうです。

イエス様の十字架と復活についてのパウロの信仰告白、宣教の情熱、願いや祈り、課題とその解決の勧めなどがその内容です。

一方、6通の手紙は、名前も知られない伝道者たちが書きました。

当時、一定の権威を持って人々に知られていた人の名前を使って大切なことを書く、ということは珍しいことではなかったそうです。

では、なぜ初期のキリスト者たちはこれらの手紙を大切に伝え、残したのでしょうか。

いくつかの理由が考えられているようですが、なるほど!と思ったのは大きく次の2点です。

① 民族、出自、階級、性別を超えて、またユダヤ教の律法にとらわれずに、

イエス様の十字架と復活の福音がすべての人に救いとして与えられている、

と語るパウロの言葉のもつ大きな意味と励ましの重要性。

② エルサレム教会の指導者や様々な伝道者から「正当な使徒」ではないと批判されながらも、

パウロが地中海世界の諸教会のなかで一定の権威を持つ伝道者とみられるようになっていたから。

当時は今と違い印刷技術もなく、高価な紙や羊皮紙に手紙を書きました。

そして、人々は丁寧に書き写してコピーを作っていました。

つまり、いかにパウロの手紙が重要な教えとして認められていたか、そしてパウロが評価されていたかが分かります。

そして、パウロの名を借りた6通の手紙が書かれた時代は80~120年頃であり、使徒たちも第一世代の主要な伝道者や指導者たちも亡くなり、キリスト者迫害の時代でした。

教会の強化を図りながら、福音を途絶えなく宣べ伝えていく必要性に駆られていたのです。

その中でも、ヘブライ人への手紙は特異な重要性を感じます。

著者が誰で、宛て先は誰で、どの教会への手紙なのか一切書かれておらず、迫害や試練の中で、信仰を持って生きることに疲れた人々への慰めと励ましのメッセージが込めらています。

以前も書きましたが、わたしはこのヘブライ人への手紙がとても好きで、たくさん線を引いたり書き込みをしています。

霊の父は、わたしたちの益のために訓練なさるのです。

楽しいものではなく、むしろ苦しいものに思われますが、後になると、この訓練は、それによって鍛えられた人々に、義という平和の実をもたらします。

ですから、あなた方はなえた手と、弱った膝をまっすぐにしなさい。

12・10~12

この本からの記事です。

とてもお勧めです!

塩の契約

昨日、10/13はジュゼッペ神父様の38歳(自称) のお誕生日でした!

そして、宮﨑神父様の叙階40周年の記念日でもあるという、とても大切な日でした!

そして、全勝で8強入り、おめでとうございます‼︎

おめでとうございます‼︎

宮﨑神父様のお祝いのために、東京から10人くらいの信者さんが駆けつけて来られていました。

話は変わりますが(宮﨑神父さま風)、食欲の!

いえ、味覚の秋です!!

塩、お料理には欠かせませんね。

わたしはコーシャーソルトを使っています。

ユダヤ教における食事に関する決まり(食事規定)である「カシュルート」に沿った食品をコーシェルと言います。

(英語ではコーシャー)

コーシャーソルトは精製塩ではなく、化学物質が含まれていない自然塩で、ミネラルが豊富、まろやかな味わいです。

とにかく、しょっぱくなくて、お肉が柔らかくなるし、スープの味付けにも最適です。

聖書には、たくさん「塩」についての記述があります。

旧約聖書だけでも41か所あるそうです。

(ちなみに、わたしは「塩対応」という言葉は好きではありません。。。)

創世記19章のソドムとゴモラの滅亡に関連した話では、ロトとその家族は神によって救われ、逃げる途中は振り返るなと神に言われたのにロトの妻は振り返ったために塩柱にされました。

すべての献げ物を、塩で味付けしなければならない。

お前の穀物の供え物にお前の神の契約の塩を欠いてはならない。

お前の献げ物にはすべて塩を添えてささげなければならない。

レビ記2・13

わたしはイスラエルの子らが主にささげる聖なる献納物すべてを、お前と、ともにいるお前の息子たちや娘たちに、永久に受けるべき分として与える。

これは主の前でお前とお前の子孫に対する永遠の塩の契約である。

民数記18・19

塩そのものは腐りません。

フランシスコ会訳の聖書の注釈には「塩が持つ防腐の機能から、浄化や保存作用のあるものと考えられ、会食に用いられる塩は解くことのできない友情の徴とされた。」とあります。

さらには、その性質は、神とその民との間に交わされた不変の契約を表すのに最適な象徴なのです。

一方で、新約聖書には6か所、塩に関する記述があります。

一番有名なのは、マタイ5・13でしょう。

あなたがたは、地の塩です。

もし塩がその持ち味を失ったなら、どうやってそれを取り戻すことができるだろうか。

もはやその塩は何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人に踏みつけられるだけである。

イエス様がこの話をされたのは、ユダヤ人に対してです。

彼らはそれまで、神の命令はレビ記、民数記、申命記に記されている、という教えを厳格に守って生きていたので、おそらく、先ほど書いた「塩の契約」のことをイメージしたはずです。

塩は善い物(ルカ14・34)です。

わたしたちは、地の塩、世の光(マタイ5・13)であり続け、自分の中に塩を持ち互いに平和を保つ(マルコ9・50)ことができるよう、心がけていきましょう。

聖書、面白い!!