行事風景

誰に、どう祈るか。

「祈る」という行為は、とくに「こうあるべき」というスタイルの定義はなく、

自然に、いつでも、どこででも、心を神様に明け渡して静かに耳を澄ます。

わたしは、そういう風に祈っていた母の姿と、

代母をしてくださったシスターからの教えで、

これまでずっとそう考えています。

お御堂で、一人静かに祈りを捧げる人の姿は本当に美しいと思います。

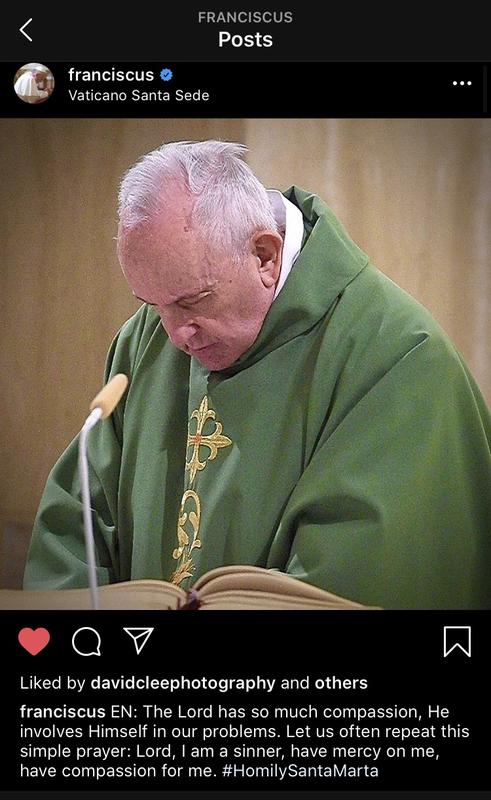

パパ様は現代の教皇様らしく、さまざまな形でわたしたちにメッセージを発信されています。

もちろん、側近のどなたかが担当されているのでしょうが、

ツイッターとインスタグラムを活用して、わたしたちに毎日、そのお姿とお考え、祈りについて教えてくださいます。

このお姿、美しいと思いませんか?!

The Lord has so much compassion,He involves Himself in our problems.

Let us often repeat this simple prayer: Lord,I am a sinner,have mercy on me,have compassion for me.

主はとてもいつくしみ深いかたなので、わたしたちが抱える問題に関わってくださいます。

ですから、次の簡単な祈りを、何度も繰り返し唱えましょう。

「主よ、罪深いわたしをあわれみ、いつくしんでください」

In worship, we make it possible for the Lord to transform us by His love, to kindle light amid our darkness, to grant us strength in weakness and courage amid trials.

賛美の祈りをささげることで、主の愛によって、わたしたちは変えられていきます。

私たちが直面する暗闇の中に光を灯し、弱さの中に力を与え、

そして苦難の中に勇気を与えてくださるからです。

「願い事」と「祈り」は別物であると同時に、

わたしたちが一般的な祈りとして、神様に「お願い」をするのはごく普通のことです。

願い事をするための「祈り」という言葉は、ラテン語のPRECARIA(願い)に由来するもので、

神に語り掛けるORATIO(祈祷)とは別に、12世紀のヨーロッパで「願い事としての祈り」として広まったと言われています。

「畏れ敬うべき神」への祈りではなく、ひたすら救いを求めてすがる対象としてのマリア様への祈りが一般的になったからだそうです。

確かに、神様には感謝の祈りをし、マリア様には「お願いします」とつい甘えてしまいます。

パパ様ツイッターに、その正解を見つけました!

Worship means going to Jesus without a list of petitions, but with one request alone: to abide with Him.

In worship, we allow Jesus to heal and change us.

賛美の祈りとは、多くの願い事を持たず、ただ「主とともにいたい」と願って、イエスのもとへ行くことです。

そして、賛美の祈りをささげるなかで、イエスにわたしたちをいやし、変えていただくことなのです。

心に刻んでおきたい、神様への祈り方です。

それは、誰のためか。

久留米教会では、毎月第2日曜日のごミサで手話通訳がなされています。

前任の森山信三神父様が始められた取り組みで、そのお考えに共鳴した信徒によって、もう4年以上続けられています。

あなたは祈る時は、奥の部屋に入って戸を閉め、

隠れた所におられるあなたの父に祈りなさい。

そうすれば、隠れた行いをご覧になるあなたの父が報いてくださる。

マタイ6・6

竹下節子さんの新書に書かれていました。

彼女が昔、初めて日本の愛徳姉妹会のシスターに会ったときに驚いたことがあるそうです。

シスターたちの視線や関心が、「ご出現」や「奇跡」にではなくて、

彼女らが世話をする子どもたちやお年寄り、訪問する病院や支援を必要とする人々にばかり向けられていることに驚いた。

彼女たちからあふれる幸せオーラの秘密は、いわゆる生産性も承認要求も関係のないところでの、

「見返り」を求めない奉仕の生活にあるらしかった。

いや、「見返り」どころか、先に無償で与えられている何かを分かち合う歓びが、彼女らの「奉仕」だった。

竹下さんが出会ったシスター方は、隠れた行いをご覧になる父からの「報い」すら求めてはいない、のではないでしょうか。

毎月、ごミサを手話通訳してくださっている方々にお話を聞きました。

「誰のために手話通訳をされていますか?」

「森山神父様から手話通訳ミサの理念を初めて伺ったとき、その趣旨に賛同しました。

通訳を必要としている人がいるから行うのではなく、

久留米の教会に行けば手話通訳ミサがある、という開かれた場を作りたい、というお考えでした。

それでも、時には自己満足にならないようにしなければ、というジレンマを感じることもありました。

必要としている人は久留米の信徒には誰もいないのに、と言う声があったのも事実です。

それでもこうして続けてきて、最近では、久留米教会外から数名の耳の不自由な信徒の方が来てくださるようになりました。

来ていただいたときは、特にその方のために心を込めて通訳しています。

ミサの後の手話の勉強会に参加してくださるようにもなりました。」

「できれば、毎週でも手話通訳ミサができるような体制になり、

近隣の教会からもっと多くの必要とされている方が来ていただけるようにしたいとも思っています。」

最初は「誰のために?」という葛藤を抱え、

次第に「誰かのために」、そして今では「もっと多くの方のために」と気持ちが高まってこられているのを感じ、同じ久留米教会の信徒として誇らしく思いました。

通訳をされている方々が、分かち合う歓びという「報い」をお感じになっている気がしました。

これをご覧になっている方で、周囲に手話通訳ミサを必要とされている方がいらっしゃれば、お伝えください。

久留米では毎月第2日曜にやってるよ!と。

新しく生まれる信仰

あけましておめでとうございます。

そして、主の公現の主日、おめでとうございます。

イザヤ書はわたしの好きな聖書です。

昨日の朗読は、60章1~6の美しい箇所が読まれました。

立ち上がれ、光を放て。

まことに、お前の光がやって来る。

主の栄光がお前の上に輝き上る。

まことに、見よ、

闇が地を、暗黒が諸国の民を覆うが、

お前の上には主が輝き上り、

その栄光がお前の上に現れる。

らくだの大群、

ミディアンとエファの若いらくだが、

お前の町を埋め尽くす。

これらはみなシェバから来て、

黄金と乳香を携え、

主に対する賛美を公に告げる。

ボッティチェリ「東方三博士の礼拝」

神の栄光がキリストにおいて現れ、

すべての人におよぶ救いの光が輝きはじめていることを賛美する公現の祭日(エピファニア)は、

4世紀以来ずっと教会で大切にされてきた日なのだそうです。

昨年はどのような年だったでしょうか。

今年はどのような一年にしたいとお考えでしょうか。

「立ち上がれ、光を放て」

主の栄光を受けているわたしたち信徒の役割は、

周囲に光を放つことではないか、とわたしは以前から考えていました。

子どもが親や周囲の大人の言動に影響を受けるように、

わたしたちも、自分の周囲にいる人々に良い影響を、

信仰によって得たお恵みを与える存在であることが必要ではないでしょうか。

わたしはこの福音のための奉仕者となりました。

神が、その力の働きかけによって、わたしに与えてくださった

恵みとしての賜物に則してのことです。

聖なる人々のうちで最も小さな者であるこのわたしに、

このような恵みが与えられました。

すなわち、キリストの測り知れない豊かさを福音として異邦人に告げ知らせ、

また、すべてのものを造られた神のうちに永遠の昔から秘められてきた神秘が、

実現するというのはどういうことであるかを、

すべての人々に明らかにするという恵みです。

エフェソ3・7~9

常々、宮﨑神父様がおっしゃるように、もっと聖書に親しむことも必要なことだと思います。

聖書には全てのこと、人生に必要なことは全部書いてあります。

2020年という新しい年が始まりました。

信仰を新たに生まれ変わらせるチャンスです。

去年出来なかったことを実行するチャンスです。

教会から遠ざかってしまっているとしたら、

月に一度だけでもごミサに与ろうと決意するチャンスです。

日曜日、ごミサから帰ったら、その日の朗読の個所を聖書を開いて読み返す、

という良い習慣を身に着けるチャンスです。

今年も素晴らしい一年にしましょう。

召命を生きるために

今年のクリスマスのごミサも、大変多くの参列がありました。

今年も2回とも、外まであふれるほどの人でした。

「普段はなかなか行けないけど、ご復活とクリスマスのミサだけは行く」という信者さんも多いかと思います。

そして、ご復活と違ってクリスマスのミサには、信者ではない方もイルミネーションや教会の温かい雰囲気に引き寄せられるように集まってきてくださいます。

使徒的勧告「喜びに喜べ」を久しぶりに読み返してみました。

166

聖霊からもたらされたものなのか、この世の考えや悪魔の霊に由来するものなのかを、

どのように知るのでしょうか。

唯一の方法が、識別です。

これは、理性的判断や良識といったよい働きの能力を指すだけでなく、

願い求めなければならないたまものでもあります。

信頼をもって聖霊に願い求めつつ、

祈りと黙想と読書とよい助言によってその力を養うよう努めるならば、

わたしたちは確実にこの霊的な能力を伸ばすことができるでしょう。

以前にも書きましたが、パパ様の「キリストは生きている」に書かれていた一文も再度ご紹介します。

248

「召命」という語は、神からの呼びかけとして、幅広い意味で解しうるものです。

それは、命への招きも、ご自分との友情への招きも、聖性への招きも含む、さまざまなものを意味します。

これは貴重なものです。

わたしたちの生涯全体を、わたしたちを愛してくださる神の真正面に据え、

意味のない混沌の産物であるものなど何もないこと、

すべてのものが、わたしたちのために素晴らしい計画を用意してくださる

主にこたえる道へと組み込まれているはずであると、

わたしたちに理解させてくれるからです。

◆自分に与えられている召命を識別すること。

◆意味のない神様からのメッセージはないこと。

この2つは、今年の私の指針でした。

そして、これからも。

みなさまにとって、今年はどのような一年だったでしょうか。

祈り、黙想し、本を読み、周りにいる先輩や師と仰ぐ方からの助言を得られたでしょうか。

家族や友人と信仰に関する話をし、先祖たちの信仰に思いを馳せ、十字架の道行きを杖を突いて歩き切り、週末には聖書を開き、与えられた役割に喜びを見出す。

わたしにとってはそのような、恵まれた一年でした。

来る2020年も、今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように。

サムエル上25・6

わたしたちの「メシア」

クリスマス、おめでとうございます。

日本語では「厩」もしくは「馬小屋」を表現することが多いようですが、

イエス様がお生まれになったのは家畜小屋です。

一方、正教会では洞窟と伝承されていて、イコンにも洞窟の場面が描かれています。

新約外典『ヤコブ原福音書』には洞窟で産まれたと書いてあるそうです。

イエス様のご降誕の情景は、カトリック教会やその影響の強い国々では人形で再現します。

イタリア語のプレゼピオ(Presepio)は飼い葉桶を意味します。

我が家のプレゼピオです。

「メシアとは何ですか?」と、ある神父様に質問されました。

「救い主です」と答えたら、「誰がそう言ったのですか、聖書になんと書いてありますか?」と。

ヘブライ語のメシアに相当するギリシャ語がクリストス、日本語ではキリストと表記し、

イエス様をメシアとして認めた呼び方がイエス・キリストということになります。

英語ではセイバー(Savior)、スター・ウォーズのライトセイバーも語源は救世主なのかも?!

イエス様の死後も、現代にいたるまでユダヤ教ではメシアはまだ現れていないと考えられていますし、

メシアの再臨だと自称した人は実際に数多くいるようです。

イエス様は自分のことをメシアだ、神の子だ、とは名乗っていません。

そして、弟子たちも「神の子キリスト」としての認識はなかったのです。

当時のユダヤ人にとってのメシア(キリスト)とは何者だったのでしょう。

そこでイエスがお尋ねになった。

「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」

ペトロが答えた。「あなたは、メシアです。」

マルコ8・29

この時、ペトロはイエス様を「神の子」、あるいは必ずしも「神」であると言ったのではないとも考えられます。

ローマからの圧政から解放してくれる救い主を待ち望んでいた当時のユダヤ人にとってのメシアは、文字通り「救い主」であり、油注がれた王として神が選ばれた存在であったのです。

デューラーの「東方三博士の礼拝」という作品です。

イエスが、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、

東方の博士たちがエルサレムに来て、尋ねた、

「お生まれになったユダヤ人の王は、どこにおられますか。」

マタイ2・1~2

ユダヤ人のメシア観がよく表されているのが、詩編72です。

神よ、あなたの裁きの力を王に、あなたの義を王の子にお与えください。

王が義をもって、あなたの民を治め、

公平をもって哀れなもののために取り計らいますように。

彼は太陽のように末永く、月のように代々生き永らえる。

マタイによる福音書には、「主よ、ダビデの子よ」という表現で人々がイエス様に呼びかける場面が度々書かれています。

これは、イエス様をダビデの子孫として生まれたとして書き始められたマタイにおいて、「ダビデの子孫であるメシアよ」という意味です。

苦悩のうちにある人々とともにおられる旧約の理想的な王、まさに「インマヌエル、我らとともにおられる方」の実現なのです。

ピラトのもとで「お前はユダヤ人の王か」と聞かれたとき、イエス様は

「それは、あなたが言っていることである。」と答えます。

十字架上で「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と叫び、息絶えたとき、

百人隊長がこうつぶやくのです。

百人隊長と、彼とともにイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろの出来事を見て、非常に恐れて言った、

「まことに、この人は神の子であった。」

マタイ27・54

百人隊長はこの出来事を見て、神を賛美して言った、

「まことに、この方は正しい人だった。」

ルカ23・47

イエス様を「神の子であった」と初めて認識したは、他でもない、ローマ人だったのです。

御子は、肉によればダビデの子孫から生まれ、

聖なる霊によれば、死者の復活の時から、力ある、神の子として立てられました。

これがわたしたちの主イエス・キリストです。

ローマの人々への手紙1・3~4

マタイとルカ、イエス様の誕生物語が書かれている2つの福音書では、

イエス様は「神の子」としてお生まれになったと言うことを強調するために、ご生誕のシーンが感動的に表現されています。

さあ、いよいよクリスマスです。

2020年前にお生まれになったイエス様が、生まれながらに神であったか、ご復活後に神となられたか、いずれにせよ、わたしたちが信仰しているのは、その教えです。

ともに、お祝いしましょう。