行事風景

自分の中に見るユダ

15日のごミサの中で、七五三の子どもたちのお祝いがありました。

子どもたち、なんて可愛いのでしょう。

毎週会っている子たちなので、成長の様子をこうして見られることで幸せと喜びを感じています。

ただいま、絶賛 聖書週間中(11/15~22)です。みなさま、聖書を開いてみてください。

イスカリオテのユダについては、ずっとわたしの中でくすぶっているテーマの一つです。

12使徒のひとりとして数えられ、イエス様をわずかな額の銀貨で売り渡したとされるイスカリオテのユダ。

彼は本当に救われないのか、考えてみたことがある方は多いのではないでしょうか。

カール・バルトの『イスカリオテのユダ』の中から、バルトの考えにわたしが共感した個所をご紹介します。

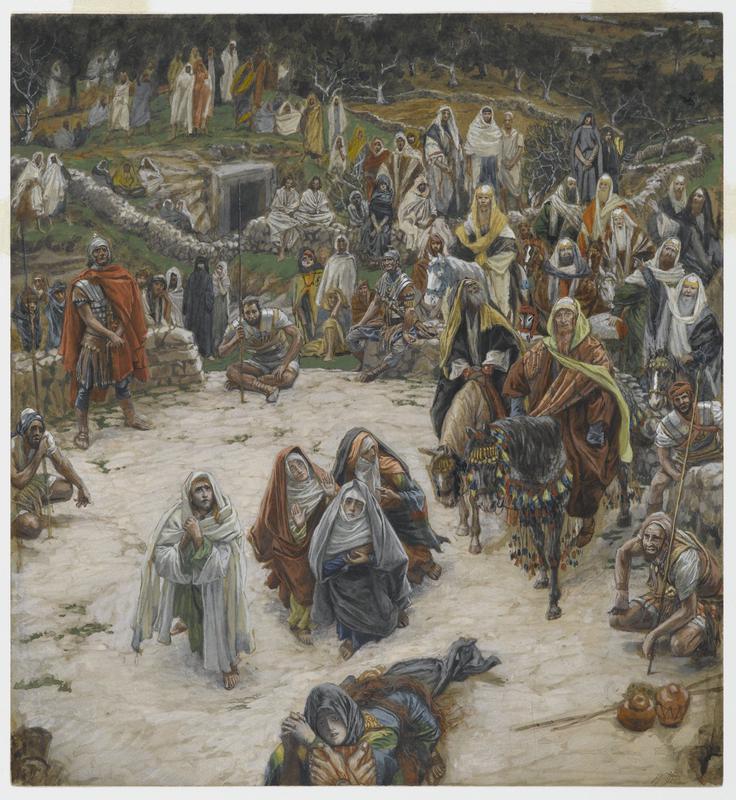

ジョット Kiss of Judas

バルトはまず、ユダがイエス様の使徒であったという事実を強調しています。

また、「ユダがイエスを裏切った」という言葉の「裏切った」にあたる単語は、もともと「引き渡す」というほどの意味である、といいます。

イエス様は逮捕されるときに、密告者が必要なほど隠れていたわけではなく、バルトによればユダは銀貨で「引き渡した」のだ、と。

ヨハネの福音書13章には、ユダの裏切りの予告の場面につづきペトロの否認の予告が書かれています。

ユダがイエス様を「引き渡した」ことと、ペトロが「3度イエスを知らないと言う」ことは、罪としてどちらかは赦されるというような類のものなのでしょうか。

「あなた方のうちの1人がわたしを裏切ろうとしている」とイエス様がおっしゃったとき、弟子たちは皆「非常に心配して」「主よ、まさかわたしではないでしょう」と尋ねるのです。

ここについてバルトは、誰でもがその裏切り者でありうるし、ありえたのだ、と言います。

さらには、捨てられた人間はユダの中に自分自身を再認識しなければならず、ペトロは自分がユダと連帯責任があることを知るべきだ、と。

自分の中のユダ、ユダの中の自分を認識してみなさい、ということなのでしょう。

そうして初めて、捨てられた者としての自分が救われる福音を、本当の福音として受け止めることが出来るのです。

実際にわたしたちは、日ごろの少しの時間の祈りと、少しばかりの献金と主日のミサに与ることで、イエス様を信じるキリスト者として救いにあずかろうとしているのです。

大変興味深かったのは、ユダの使徒職を実質的にはパウロが継いだのだ、という見解です。

使徒言行録1・15~26によれば、ユダのあとを埋めたのはマティアという人ですが、パウロは迫害者であったのに選ばれて使徒となったのだ、つまり、最初はユダのようにイエス様に敵対していたにもかかわらず使徒とされたのだ、と言います。

ユダの棄却こそがイエス様が担った棄却であり、パウロの選びこそがイエス様の選びなのだ、と。

若松英輔さんの「イエス伝」にはこう書いてあります。

さて、ユダが出ていくと、イエスは仰せになった、

今こそ、人の子は栄光を受けた。

神もまた人の子によって栄光をお受けになった。

わたしは新しい掟をあなた方に与える。

互いに愛し合いなさい。

わたしがあなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。

ヨハネ13・31~34

ここで語られた「愛」の掟からどうしてユダが除外されなくてはならないだろう。

ユダはイエスが自ら選び、近くに暮らした弟子のひとりである。

使徒として権能を与えられた者である。

「新しい掟」によればむしろ、弟子たちにとってのユダは、最初に愛を注ぐべき隣人になったはずだ。

裏切りをすべてユダに背負わせるように福音書を読む。

そのとき人は、「姦通の女」に石を投げつけようとしている男たちと同じところに立っている。

バルトの結論は、ユダがイエス様を売り渡し、自らの運命を自分でさばく自殺という手段をとったために彼の救いを確信することはできないが、それでも、彼のように捨てられた者こそ真の救いを必要としているのだからユダの救いという希望は捨てていない、ということです。

イエス様の言葉です。

「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう、罪を犯してはならない」

(ヨハネ8・11)

煉獄と天国

死者の月です。

みなさんも、天国にいる大切な人のことを想い、日々祈りを捧げていらっしゃることでしょう。

「死について黙想し、周囲の亡くなられた方が永遠の命に招かれるように祈ることは、私たちがよりよく生きることに繋がります。」

宮﨑神父様が以前、ごミサでおっしゃった言葉です。

信者の友人と話していた時、彼女がこう言いました。

「親が亡くなった時も、悲しくて悲しくて、という感じはなかった。

だって、この世の生活のほうが苦行のようだもの。

辛いこと、大変なことが多いし、なんで私ってこうなんだという自己嫌悪、そんな苦行のようなこの世よりも、天に召された第2の人生のほうがずっと素晴らしいはず!と信じてるから。」と。

彼女は信仰があるからそういうのではなく、素直にそう思っている様子でした。

カトリックでは、死後はすぐに天国へ直行するのではなく、煉獄に行くとされています。

ですが、わたしは母が亡くなった時「できることなら、スーッと天国にお召しください」と祈りました。

頭では煉獄にまず行くとわかっていた(習ったからそう理解していた)のですが、できれば天国に直行させてあげたい、と。

「亡くなった人は神様の元へ行ったのだから、何も心配することはありませんよ。」

ある神父様からそう言われ、とても心が軽くなりました。

神様の元、とは天国のことでしょう?!

母が亡くなって9年になりますので、もうとっくに煉獄から天国へ移動していると信じています。

煉獄とはなんでしょうか。

福音書にはその単語やその存在について明確な記載はない、と山田昌先生の本に書いてありました。

以下、山田先生の著書「アウグスティヌス講話」の内容から少し書いてみます。

イエス様とともに十字架に架けられた2人の強盗のうちの1人は、イエス様から「今日、あなたは私とともに楽園にいるだろう」と言われました。

イエス様に罪を告白し、同じ十字架の死を受け入れ、一緒に直ちに天国に上ったのです。

だが、このような人は少ないのではないか。

償うべきものを完全には償いきれないまま人は死ぬ。

そこで、煉獄という発想が生まれた。

煉獄は、生前に償いきれなかった罪の償いのために行く場所である。

そう書いてありました。

聖書には明確な記載はないのですが、山田先生によればその根拠とされている箇所が2つあるそうです。

①マタイ12・31~32

だから、言っておく。人が犯す罪や冒瀆は、どんなものでも赦されるが、“霊”に対する冒瀆は赦されない。

人の子に言い逆らう者は赦される。しかし、聖霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも赦されることがない。

この箇所を教父たちは、天国に直通する人と地獄に直通する人の間に、この世においては許されないけれど来たるべき世において許される人がいるはずだ、と解釈したのです。

その来たるべき世とは終末の時を待つ場所であり、そこが煉獄なのだ、と。

②1コリント3・10~15

わたしは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおの、どのように建てるかに注意すべきです。

イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれもほかの土台を据えることはできません。

この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、草、わらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。

だれかがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば、損害を受けます。

ただ、その人は、火の中をくぐり抜けて来た者のように、救われます。

わたしの土台の上に建てた者はいったんは火をくぐり抜けてきた者のように、試練をへた後に救われるであろう、ということです。

「火をくぐる」=つまり浄化を意味しています。

キリストを信じる者が完全に救われるためには、その前に火によって試され、浄化されなければならない。

その魂の火による浄化の場所が煉獄である、と教父たちは解釈したそうです。

煉獄にいる魂は非常に苦しんでいるけれど、その苦しみは絶望の苦しみではなく、希望を内に含んでいるのだ、と山田先生はおっしゃいます。

そういう魂にとって、ただひとつの慰めは祈りである、と。

だから、生者が死者のために祈ること、祈りによって煉獄の魂を助け、その魂が一刻も早く煉獄の火を通過して天国へ行くことが出来るように祈ること、それがキリスト者の大事な務めとなったのです。

どうでしょうか。

解釈も、納得も、それぞれのお考えに委ねます。

わたしはここまで読んでも、あまりスッと納得できなかったのですが、次の箇所で少し心が軽くなりました。

本の原文のまま記載します。

現在のわれわれの生のなかで、天国も地獄も煉獄も、ある意味で既に始まっているように思われます。

この世界は天国と地獄の混同した世界であり、最も煉獄に似ているように思われます。

この世の中にはいろいろな嫌なことが沢山ある。

外からも苦しめられるが、それだけでなく、内からも苦しめられる。すなわち、自分自身が自分を苦しめるたねとなる。

丁度、煉獄の魂が火によってあぶられ、苦しみもがいているように、この世では一人一人の人間が既に生前において、苦しみの火によってあぶられている。

この世が既に煉獄なのです。

この世は苦しいことにみちている。さながら煉獄である。

しかし、地獄であるとはいわない。

なぜならこの世は苦しいけれども希望があるからです。

この世で受けるさまざまな苦しみを、試練として、あるいは浄化として捉えることができるならば、この世は煉獄となる。

そのように苦しみを受け取るならは、苦しみの中に希望が出てくるからです。

あるいは、逆かもしれない。

希望があるからどんな苦しみも試練として耐えることができるようになるのでしょう。

そしてこの希望を与えてくれるものが信仰であると思います。

お御堂のなかで、天使が舞い踊っていたように感じました。

マグダラのマリアの存在

死者の月、今年は特に、新型コロナウィルスによって命を落とされた多くの司祭、医療従事者のために祈りを捧げたいと思います。

--------------------------

マグダラのマリアについて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

フランシスコ教皇は、お説教の中で彼女のことを「希望の使徒」と呼ばれました。

福音書には、イエス様が十字架に磔にされるのを見守り、埋葬される際に立ち合い、そして復活したイエス様に最初に出会った重要な女性として登場します。

またそこには、多くの婦人たちがいて、離れたところから見守っていた。

彼女たちはガリラヤからイエスに従ってきて、イエスに仕えていた人たちである。

その中に、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、およびゼベダイの子らの母がいた。

(マタイ27・55~56)

ヨセフはイエスの体を受け取って、清らかな亜麻布に包み、岩に掘った自分の新しい墓に納め、その入り口に大きな石を転がしておいて、立ち去った。

そこにはマグダラのマリアともう一人のマリアが、墓に向かって座っていた。

(マタイ27・59~61)

さて安息日が終わり、週の第一日が明け初めるころ、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に来た。

み使いは婦人たちに言った、「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのであろうが、その方は、ここにはおられない。かねて仰せになったとおり、復活された。」

婦人たちは恐れながらも大喜びで、急いで墓を立ち去ると、弟子たちに知らせるために走っていった。

すると、イエスが彼女らの行く手に立っておられ、「おはよう」と声をかけられた。

彼女たちは近寄って、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。

(マタイ28・1~9抜粋)

マグダラのマリアは、イエス様の遺体に香油を塗ろうと香油壺を持って行った際にイエス様の復活を目の当たりにするというエピソードから、絵画に描かれる際には香油壺がアトリビュートとされています。

また、『イエス様の一番近くにいる女性』として描かれるのも彼女です。

ルカの8・1~3には、イエスに仕える婦人たちのひとりとして描かれています。

「彼女たちは自分たちの財産を出し合って、一同に奉仕していた」という記述は、男性に仕えていた、という意味ではなく、男性たちと同様にイエス様に仕えていたのだ、と聖書百週間で教わりました。

ヨハネでは、復活したイエス様が彼女に現れたとき「マリア」と呼び掛けられる様子が感動的に表されています。

(ヨハネ20・16)

以前もご紹介したことのある、ジェームス・ティソのこの珍しい構図の絵(十字架上のイエス様の視点から描かれた磔刑図)でも、十字架の真下に描かれているのはおそらくマグダラのマリアです。

カラバッジョの「キリストの埋葬」では、ヴェール姿の母マリア様の横に描かれています。

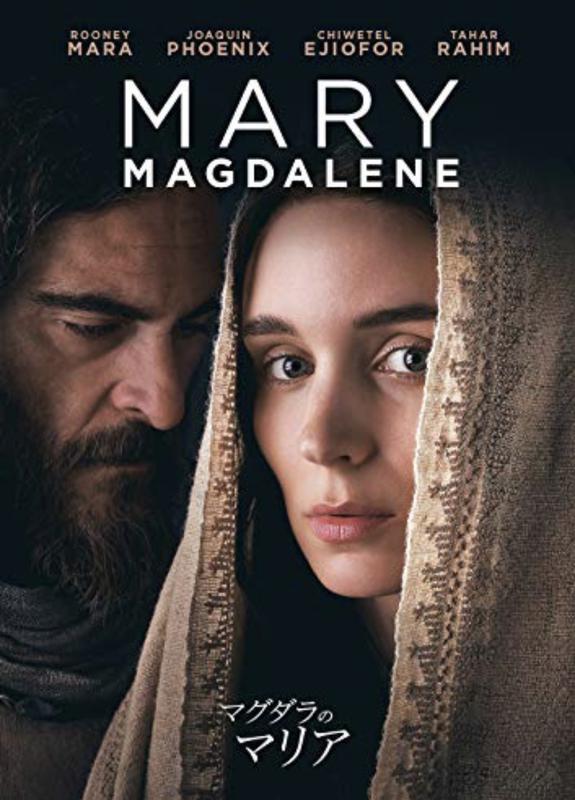

そして今日、ご紹介したいのはこの映画。

『Mary Magdalene』マグダラのマリア

近年の小説や映画では、彼女は実はイエス様の妻であったというストーリーで描かれることもあり、聖書を読んだことがない方の中にはそう信じている人も少なくないのかも、、、、。

この映画では、マグダラのマリアはガリラヤ湖畔からエルサレムまでの道中も(後ろから付いてくる婦人たちの一人ではなく)十二使徒と並んで共にイエス様に従い、重要な役割を担う使徒の一人、いやむしろパウロの右腕のように描かれています。

福音書の記述では「5000人の群衆の空腹を満たした」際も女性と子どもはカウントされていませんので、男性ばかり12人を『使徒』としたとも考えられます。

マグダラのマリアが男性使徒と同等の存在であったかどうかはともかく、彼女が使徒たちにそのご復活を知らせる役割を担ったため、初期キリスト教父たちから「使徒たちへの使徒」(the Apostle to the Apostles) と呼ばれていたのは事実です。

この映画は、福音書の記述通り(わたしたちの理解の通り)に描かれていない場面も多いのですが、イスラエルの風景、当時のユダヤ社会の生活と風習、イエス様の葛藤と苦悩、弟子たちの人間性、マグダラのマリアの静かでありながらも力強い存在がとても丁寧に表現されています。

秋の夜長の映画鑑賞にぜひ。

イエスに出会うまで悪霊にとりつかれていた(ルカ8・2参照)この女性は、今や「新しく偉大な希望の使徒」となっています。

彼女の取り次ぎと助けによって、わたしたちもこのような体験をすることができますように。

苦しみと無関心がはびこるこの世界で、名前で呼んでくださる、復活したイエスに耳を傾け、出かけて行って「わたしは主を見ました」(ヨハネ20・18)と告げ知らせることができますように。

教皇フランシスコ、2017年5月17日一般謁見演説

キリスト教的希望に関する連続講話より

もう一本!という方は、↓こちらもとてもお勧めです!!

(百人隊長の視点で描かれたイエス様の復活(Risen=起こされた)が描かれています。)

知ることと実践

25日のミサの中で、9人の赤ちゃんの幼児洗礼式が執り行われました。

この子たちのためにも、真に平和な世界を求めて行動できる大人でありたいものです。

10/20にローマで諸宗教指導者らによる平和の集いが行われました。

この集いは、1986年、聖教皇ヨハネ・パウロ2世が招集したアッシジでの平和祈祷集会の精神にのっとり、平和のために祈り、諸宗教間の対話を促進するために、聖エジディオ共同体が毎年開催地を変えながら行っているもの。

教皇フランシスコをはじめ、エキュメニカル総主教府のバルトロメオス総主教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、ヒンズー教など、諸宗教の指導者が参加されました。

インスタグラムで見て知ったのですが、バチカンニュースとインスタグラムの他はテレビなどで報道されたのかどうかわかりません。

こうした様々な宗教指導者の連帯の言動に大変興味があります。

この意義深い集いは「誰も一人では救われない‐平和と兄弟愛」をテーマに開催されました。

このニュースはぜひ多くの方に見て知っていただきたい!

日本からも曹洞宗の指導者の方が参加され、スピーチをされています。

世界には様々な宗教が存在します。

同時に、世の中には「なんの宗教も信じていない」人が多く存在します。

だとしても、こうした試みがあることを知ることも大切なことだと思います。

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2020-10/incontro-per-la-pace-in-campidoglio-20201020.html

集まったことに意味があるのではありません。

この集いに参加された各指導者たちが、どのようにそのことを各信徒たちに伝え、ともに実践していくかにかかっていると思います。

なぜなら、「真に平和な世界」は実現されたことがないからです。

人々の間に諍いがなかった時代はあるでしょうか。

戦争やテロだけではなく、わたしたちの日常にはいつも祈りと争いが併存しています。

平和は取り戻すものではない、人間が真に求めているのは争いのない世界のはずなのに。

「Enough!」

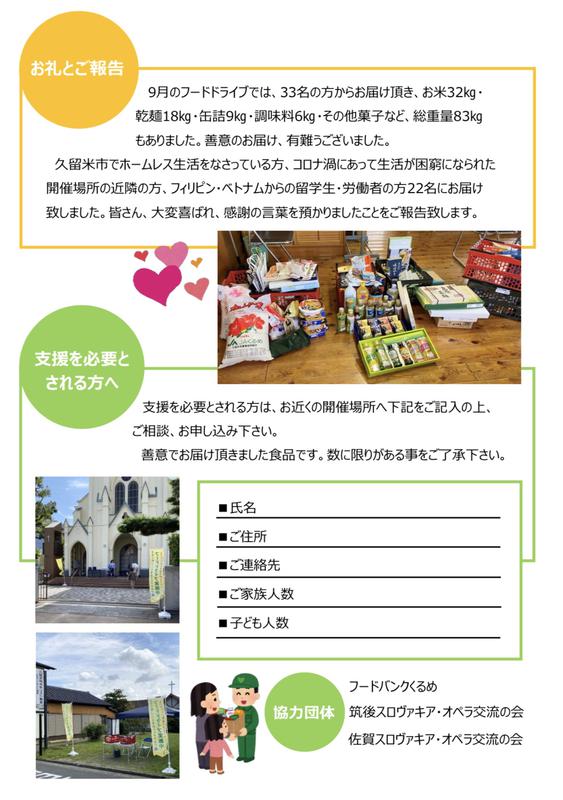

フードドライブという活動があります。

カトリック教会、プロテスタントの教会、仏教のお寺の信徒が協力して、家庭で眠っている食材を毎月第4金曜・土曜に集め、コロナで生活が困窮している方やホームレスの方など必要としている方々に配布する、という実践活動です。

今月は10/23.24の2日間、食材を持ち寄っていただく活動が開催されました。

知ることが、まず大切ですね。

知らなければ、なにも始まりません。

そして、自分にできることを実践することができたら。

貧しいこと、幸いなこと

久留米教会の秋の風景です。

『心の貧しい人は幸いである』

このことばにはかなり深く広く解釈できるために、正しく理解されていない場合があるように思います。

わたしも、以前書いたように、ガリラヤ湖畔で自分のこととして捉えるまでその真意を誤解していました。

.

.

旧約のなかにも「幸い」という単語は多く使われています。

ヘブライ語で「アシュレー」と言い、本当に幸いに生きている人に感動した時の言葉として、8割近くが詩編と箴言に使われているそうです。

「アシュレー」だと呼ばれている人は、神のとの関わりの中にある人を表現しています。

いかに幸いなことでしょう

背きを赦され

罪を覆っていただいた者は。

(詩編32)

心の貧しい人々は幸いである

天の国はその人たちのものである

Blessed are the poor in spirit,for theirs is the kingdom of heaven.

(マタイ5・3)

心の貧しい、という箇所は直訳すると「霊において貧しい」となるそうです。

フランシスコ会訳の聖書では

「自分の貧しさを知る人は幸いである。」となっています。

「霊を用いて、貧しく生きている」と言う意味にも解釈できるそうです。

例えば、アッシジのフランチェスコにように、神の霊によって貧しい生活を選んで行く生き方を見出すことのように。

イエス様はアラマイ語で語られていたのですが、福音書はギリシャ語で書かれています。

貧しいと訳されている単語「プトーコイ」と同意義で使われている旧約の単語は、有力者に圧迫されて貧しい、と言う意味なのだとか。

わたしが目を留めるのは何か。

それは貧しい人、心砕かれた人であり、わたしの言葉を畏れ敬う人。

(イザヤ66・2)

貧しい人々は幸いである

神の国はあなたがたのものである

Blessed are you who are poor,for the kingdom of God is yours.

(ルカ6・20)

マタイでは「心の」貧しい人々、そしてマタイは「神」という言葉を避ける傾向が強いので「天の国」となっています。

ルカでは「あなた方のもの」と二人称になっているのに対し、マタイは旧約の流れを汲んで「その人たち」という三人称を使っています。

マタイとルカの違いは、イエス様をどう見ていたのか、つまり「わたしにとってのイエス様とは誰なのか」を書いている点にある、と雨宮神父様のお話にありました。

「霊において貧しい者」とも「物質的に貧しい者」とも解釈できる、イエス様の言葉の広さと深みの表れなのだ、と。

現代社会において「心の貧しい人々」は幸いでしょうか。

幸いであると神様から言われたいけど、心が貧しい人ではありたくない、と思うのが普通の感覚かもしれません。

ですが、自分が心の貧しい者である、と気づくことが出来ることは大切なことなのだと思うのです。

自らの足りないところ、人への接し方、信仰生活の乏しい結果としての言動など、ガリラヤ湖畔で風に吹かれながらわたしが感じたのはそういう「自分の貧しさ」でした。

もちろん、それらは克服できていなくて、いまでもしょっちゅう「あ~、わたしって心が貧しい、、、」と反省することばかりです。。。

そして、気づけて良かった、気づけて幸いだった、と。

その繰り返しです。