行事風景

苦難の折の祈りのことば

10年前の3月11日、どこで何をしていたか覚えていますか?

わたしは知り合いからの電話でテレビをつけ、大きな地震が起きたことを知りました。

個人的に2011年は、苦難の毎日でした。

どうやって生活(食事や掃除洗濯など)していたか全く記憶がないほど全てのことが大変で、それ以前もそれ以後もあれほど苦しい年はありません。

東日本大震災で被災された方々は計り知れない苦難の日々を送られていたことと思います。

苦難の大小は比較できるものではありませんが、あの2011年はいまのコロナ禍とは全く違った苦しみの日々を送った大勢の方がおられました。

わたしは、あの日々があったからこそ今がある、と確信しています。

10年経った今は自信を持って「乗り越えた」と言える心境です。

2011年を何年もかけて乗り越えられたのは、間違いなく神様がずっとそばにいてくださったからです。

福音宣教3月号の中から、聖書学者の本多峰子さんの連載の要点を書き出してみます。

◆苦しみが本当に無効にされるには、その苦しみがより大きな善のひとつの原因となって、その苦しみがあったからこそもたらされるよいことが成就しなければならない。

◆つらい経験の後では、いままでは当たり前と思っていた幸せを何倍も強く、大切に感じることができるようになるということもある。

けれども、それは苦しみの目的ではなくて、結果だ。

神様はそのようなことのために苦難をお与えになるのではなく、むしろ、そのような苦難の中からさえも幸せをもたらしてくださる、ということ。

◆神様はわたしたちに、苦難を乗り越える力や助け合う力を与えて、助け合って成長してゆくことさえも可能にしてくださっている、ということが恵み。

◆苦難があるから至福があるのではなく、苦難があっても至福がある。

◆神様はわたしたちの成長のために苦難を与えるのだと考えるよりも、苦難の最中にあって神様はわたしたちを助け、わたしたちを成長させてくれる。

眠れないほどの苦難の最中にできることは、その現状に抗うことではなく、神様へのクレーム(「どうしてですか!?」「どうしたらいいのですか!?「なにをお望みですか!?」など)とともに祈ることしかできない、というのがわたしの経験です。

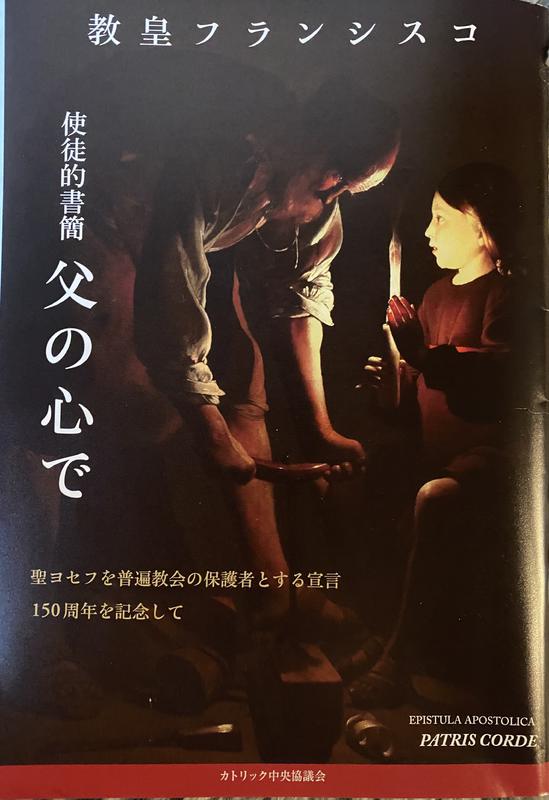

苦難の折に聖ヨセフへとりなしを願ってみることを勧めます。

聖ヨセフへの祈り

以前ご紹介したとおり、今年の12/8まで聖ヨセフ年となっています。

それに伴って新しい祈りのことばが発表されました。

聖ヨセフよ、わたしたちは苦難の中からあなたにより頼み、あなたの妻、聖マリアの助けとともに、あなたの保護を心から願い求めます。

あなたと汚れないおとめマリアを結んだ愛、幼子イエスを抱いた父の愛に信頼して、心から祈ります。

イエス・キリストがご自分の血によってあがなわれた世界をいつくしみ深く顧み、困難のうちにあるわたしたちに

力強い助けをお与えください。

聖家族の賢明な守護者よ、イエス・キリストの選ばれた子らを見守ってください。

愛に満ちた父ヨセフよ、わたしたちから過ちと腐敗をもたらすあらゆる悪を遠ざけてください。

力強い保護者よ、闇の力と戦うわたしたちを顧み、天から助けを与えてください。

かつて幼子イエスをいのちの危険から救ったように、今も神の聖なる教会を、あらゆる敵意と悪意から守ってください。

わたしたち一人ひとりを、いつも守ってください。

あなたの模範と助けに支えられて聖なる生活を送り、信仰のうちに死を迎え、天における永遠の幸せにあずかることができますように。

アーメン。

(2021年2月16日 日本カトリック司教協議会定例司教総会認可)

次にご紹介する祈りは、教皇フランシスコが40年以上毎日唱えられている、イエズス・マリア修道会の19世紀の祈祷書の中の聖ヨセフへの祈りです。

栄光に満ちた父祖、聖ヨセフ。

あなたは不可能なことを可能にできる力のあるかたです。

苦悩と困難にある今この時に、どうか助けに来てください。

深刻で困難な状況を、わたしはあなたにゆだねます。

あなたの保護のもとに引き受けてください。

そうして、よい解決策を得ることができますように。

愛する父よ。あなたを心から信頼します。

あなたにむなしく祈った、そうなることのないように。

あなたはすべてのことを、イエス、マリアとともに行われるのですから、あなたからの恵みが、あなたの力ほどに大いなるものであることを示してください。

アーメン

この祈りは、先ほど発行された新しい使徒的書簡「父の心で」に紹介されていました。

あの震災から10年。

心の傷が完全に癒えたとは感じられない方もまだ多くいらっしゃることでしょう。

コロナ禍の様々な規制によって苦難の最中にある方も多い今、「沈黙の聖人」と言われる聖ヨセフへの祈りが心の支えとなりますように。

自らのありようを選ぶ

四旬節が始まって聖堂が解放されているのと、宮﨑神父様のお顔も見たかったので、久しぶりに教会に行ってみました。

やはり、お御堂でお祈りすると心が落ち着き、一種のリフレッシュの効果があります。

...................................................

有名人であれば、言ったこと(たとえそれが過去の発言でも)、行動(何十年前のことでも)が「現代の規範からすると間違っている」と誰かが判断したら、瞬く間に世界中に広まり、見知らぬ多くの人から非難され、謝罪を要求され、精神的にも追い詰められ、仕事を失う。

それが現代社会です。

「過去であろうと過ちは絶対に許されない」のが今の世の中です。

たとえば、昨年のアカデミー賞授賞式の司会に決まっていた人は、何年も前にツイッターで人種差別的な発言をしていたことを掘り起こされ、司会者を辞退するまでに追い込まれました。

「今の自分は変わった。過去の失言を恥ずかしく思う。」そう謝罪しても時すでに遅し、でした。

周囲の人にしょっちゅう失言したり失礼な態度をとってしまうわたしは、その基準からすれば誰からも許してもらえなくなるのでは、、、。

「裁くな」「おが屑と丸太」「自分の量る秤」

1500年前からのこの教えは、今もまだ有効です。

キリスト者にだけ効力があるのではなく、これらのことが書いてある聖書の箇所を読んでみれば、聖書を初めて聞く人だれにでも分かり易い、至極当然のこととして理解してもらえると思います。

人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。

あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。

あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。

兄弟に向かって、『あなたの目からおが屑を取らせてください』と、どうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。

偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおが屑を取り除くことができる。

(マタイ7・1~5)

どうして人は、こんなにも他の人に厳しいのでしょうか。

最近のSNSでの他者へのバッシングや誹謗中傷の問題を見聞きするたびに、この疑問が渦巻きます。

今年から、福音宣教を定期購読し始めました。

こうした疑問を解消したい、自分はどうあるべきか、そういう目的で読んでいると閃きのような文章が目に留まります。

(一番のお目当ては、聖書学者の本多峰子さんの神義論の連載を読むためです。

その内容についてはいつかゆっくり書いてみたいと思っています。)

3月号のシスター加藤美紀さんの文章にあったことを少しご紹介します。

著作「夜と霧」などで有名なヴィクトール・E・フランクルの考え方を紹介していらっしゃいます。

フランクルによると、ラテン語で「人格」を表すペルソナは、ラテン語の「響き渡る」を意味する単語に由来しています。

人間とは常に自らの良心の内に神の声が響き渡っている存在であり、その神からの呼びかけに応答して初めて、人間は実存の本質を生きることができるのだと、フランクルは主張しています。

その前提として、人間は根本的に自由な存在だからこそ、自らの意思で決断しながら責任をもって神様に応答できるのだ、と言います。

☆人生の意味への問いに対しては詮索や口先ではなく、正しい行為によって応答しなければならない。

☆この場合の「行為」とは、ある状況においてとる態度のこと、生き方をもって示すことを含意してる。

☆精神的な態度も含め、自らの行為によって意味を闘い取って人生の意味を実現させる。

他の誰も代わることのできないその人固有の生の意味は、本人が決断して選んだ行為(ありよう)によって初めて実現されることになるのです。

このフランクルの生き方のありようについての考え方にはとても心打たれました。

必要以上に人に厳しくしてしまう気持ちが渦巻いてしまったら、「正しい行為の選択」と「自らの人生の意味を実現する過程に集中する」ことに心をシフトしたいと思います。

四旬節の間、わたしたちは「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」(回勅『Fratelli tutti』223)、いっそう気をつけなければなりません。

これは、パパ様の四旬節メッセージの一節です。

心に刻んでおきたい大切なことばです。

「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」

四旬節の始まりに、よい気づきを得られた気がします。

世界の諸問題を考える

聖ジュゼッピーナ・バキータの日、2月8日「人身取引反対のための祈りと考察の日」のパパ様のインスタグラムです。

フランシスコ教皇のインスタグラム、ツイッター、ヴァチカンニュースを毎日チェックしています。

信仰生活に役立つことばを探すためだけではなく、パパ様の発言・発信されることは世界の問題に目を向けさせてくれるからです。

以前からラウダート・シなどで警鐘を鳴らし続けてこられている環境破壊の問題についても、インド北部で発生した氷河崩壊によって川の氾濫が起きたという衝撃的なニュースはわたしたちに恐怖を感じさせます。

(北極の話ではないのです。わたしはインドで氷河が崩壊するなど想像できませんでした。)

一方で、人身売買や人種差別、キリスト教徒の迫害。

こうした問題は、日本人にとってはあまり現実的なこととして捉えられないのではないでしょうか。

コロナウィルスの感染についても「身近にいないから」という理由で現実味を感じないという日本人が多いと聞きます。

2月12日の統計では世界で1億750万人以上が感染し、236万人以上の方がこのウィルスによって亡くなっています。

ワクチンを開発した欧米ではワクチン接種が進んでいますが、「輸出制限」といったニュースも耳に入ってきており、世界の隅々にまで本当に行き渡るのかという懸念も生じています。

これらは実際にいま、この現代社会において起きている重大な問題です。

竹下節子さんのブログに書いてあったことを2つご紹介します。

①人身売買、臓器売買という問題

ヨハネ・パウロ二世の友人で臨終にも立ち会っていたというポーランド人の女性ワンダ・プウタスフカさんについてです。

彼女はいま100歳でご存命ですが、18歳の時にカトリックのナチスへのレジスタンス運動をしたことによって人体実験のための収容所に連行されました。

ある日、次の日に実験室に呼び出される2人の名が知らされました。その一人がワンダさんでした。

呼び出されるということは死を意味します。

その夜、60歳の女性が、同じく呼ばれたもう一人の20歳の女性に「あなたは若いのだから、明日名前を呼ばれたら私が代わりに返事して連行される」とコルベ神父さまのように身代わりを申し出ます。

ワンダさんにも同じように身代わりを申し出る人がいたそうですが、彼女は断ります。

年齢によって命の軽重はないと思ったからです。

翌朝最初の1人の名が呼ばれ、身代わりの女性が立ち上がります。

そして、2人目のワンダさんの名は呼ばれなかったというのです。

彼女は奇跡的に助かりました。

②キリスト教徒の迫害

世界の人口は今や80億人に近づいていますが、60億人とした時の統計では、その3分の1である20億人がなんらかのキリスト教の「洗礼」を受けていて、10億人がイスラム教徒、30億人がそれ以外(無宗教も含む)。

中国でも、6千万人が洗礼を受けていると言われています。

中近東などアジアのキリスト教徒の4割が、キリスト教徒であるということで迫害を受けているというのです。

アブラハムの出身地イラク、パウロの回心の地シリア、これらの地域には20世紀には400万人のキリスト教徒がいたのに、今は90万人を切っているそうです。

なぜなら裕福な人は外国に移住し、残っているのは最も貧しいキリスト教徒たちなのです。

イラクやシリアでは、キリスト教以前のアッシリアなどの文化遺産も破壊され続けています。

今のイランには100-500万人の隠れキリシタンがいるとも言われています。

エジプトのコプト・キリスト教徒は生まれると手に十字架のタトゥを入れられるそうですが、そのことで差別があったり、逆にラマダンを強制されるといいます。

地球環境の崩壊、コロナウィルスの蔓延、ワクチンの囲い込み、人身・臓器売買もキリスト教徒の迫害も、今現実に起こっています。

パパ様がよくおっしゃいます。

無関心が一番罪である、と。

日本に住んでいるわたしに実際に何ができるのかと、ももどかしく感じます。

☆今年の「人身取引反対のための祈りと考察の日」の目標は、この恥ずべき取引を直接的また間接的にも広げることのない経済のために努力することである。

それは、すなわち人間を決して商品のように扱い、搾取することなく、それとは反対に、人間に寄与する経済をめざすことである。

☆「ケアの権利」、貧しい人や疎外された人を救う責任、医療福祉とケアの分野において利益の論理に引きずられることがないように。

☆ワクチンが、貧しい人々をはじめすべての人に行き渡るよう、その平等な配給のための国際レベルの取り組みを。

こうした世界の問題に目を向けて知ること・考えることはとても大事なことだと思います。

家庭でのゴミの削減、日常生活においてフェアトレードのものを優先すること、支援活動している組織への寄付など、具体的な行動をとっていくことは、わたしたち個人が出来る最低限のことではないでしょうか。

文字にして残すということ

パソコンで仕事をし、スマホでやり取りをする日常。

実際に字を書くことは本当に少なくなりました。

わたしの場合、『お恵みノート』と自分で呼んでいるノートに、今日感じたお恵みを書き記す習慣を長く続けていて、字を書くのはそれくらいかも。

この教会のホームページにこうして書いていることにはわたしなりの意味があります。

学んだこと、知ったこと、お伝えしたいことを多くの方にご紹介したい。

信仰を深める一助となれば。

教会に感心を持っていただけるきっかけになれば。

久留米教会の出来事を記録として残し、またいつでもどなたでも読んでいただけるものとして。

宮﨑神父様が「自由に書いていいよ」と言ってくださるので、お言葉に甘えて色々なことを。

なぜ文字ができたのでしょうか。

世界最古の文明発祥の地、古代メソポタミアで楔形文字が考案されたのはBC3000ごろとされています。

今から5000年以上も前、メソポタミアではシュメール文化が起こり、少し後にはインド・パキスタンでインダス文明が起こり、その後にはエジプトでは古代王国が栄えてギザには大ピラミッドが建設されました。

同時期の日本は縄文時代後期!

考案したのはシュメール人で、彼らは最初は例えば、物々交換の記録といった実用的な使い方をしていました。

時代が下るにつれ、文字は神聖化されていき、BC2000年後半以降のメソポタミアでは「文字には過去の英知が宿っている」といった神秘的な考え方が生まれていたそうです。

西アジアの楔形文字文化圏では、文字文化が発達するBC3000年以降のおもな都市遺跡からはほぼ例外なく文書庫や図書館が発見されています!

例えば最大規模の図書館としてはBC1114~1076年のティグラト・ピレセル1世のものが有名で、2万枚を超える粘土板文書が出土しています。

内容は、「ギルガメッシュ叙事詩」「エヌマ・エリシュ(創世神話)」などの文学作品、諸王の年代記、天文書、医学書、法学書、シュメル語をアッカド語に訳した語彙集など、多岐にわたっています。

先ほど書いたように、最初に文字が考案されたときは(発見されている粘土板によると)実用的な使い方をしていました。

その後、街の都市計画や戦闘の記録にも使われていきます。

都市が整備されていくにつれ、人々の生活にはさまざまな決め事やルールが必要となってきました。

つまり、人々が生活するうえで文字として約束事を残していく必要が生じたことが文字の発達の意味であるようです。

ですが、王ですら必ず文字の読み書きができたわけではなく、専門の役人が粘土板に掘って焼いて、それを手紙として他国の王に送ったりなど、必ずしも実用品ではありませんでした。

文字の始まりはおよそBC3000年ですが、旧約聖書が書かれたのはバビロン捕囚後のBC500年以降です。

聖書が文字として書かれた意味はなんでしょうか。

後世に残すために書いた、とは思えません。

当時の人々が、2500年後のわたしたちが読むことを想定して、期待して文字に残したわけではないと思います。

バビロン捕囚とは、精神的支柱であった王を失い、神からの嗣業であった土地を奪われ、ユダヤ人の誇りであったソロモンの神殿を破壊されるという、ユダヤ民族そのものが消滅する危機だったのです。

神と交わした約束を捉えなおしどこに基を置いて国を立て直すか、そうしたことを深く考えて民族の誇りを忘れないように、取り戻すために(旧約)聖書を書いたのです。

聖書に書かれているのは「神のことば」ではなく、人間とは何者なのか、何であり得るのか。

神とは誰か、というより人間とは何かということ。

どうしたら人間は天国に行けるかが書いてあるのではなく、どうしたら人間が人間らしく生きていけるか、どうしたら人間は神の望むように生きていけるかが書いてあるのが聖書である。

人間は自らの罪や限界にぶつかったとき失望し、またある場合は絶望する。

その限界をどのように乗り越えるか。

そこに無限の永遠の存在=神が必要となる。

その意味で、苦難や苦悩は人が神に出会うきっかけとなる。

そう、ある神父様がおっしゃっていました。

前回ここに書いたように、数千年に一度の歴史の転換点に生きるわたしたちです。

聖書と神様について子どもたちにどう伝えていくか、深く考える必要に迫られていると思います。

丘を登る勇気

先日、ある神父様といろいろなお話をしました。

その中でも、多くの方と共有したいと思ったテーマは、「エジプトに戻ることばかりを考えちゃいかん!」ということです。

現在の世界の状況をよく見て、考え、理解するならば、「元の世界に戻る」ことが幻想であると気づくはずです。

「元の世界」とはすなわち、ウィルスの感染に怯えることなく、自由に、計画したとおりに、楽しみを追い求め、安定した、そうした生き方ができることです。

わたしたちは知っています。

自由を求めて、労働の代わりに食事に事欠くことのなかったエジプトから脱出した民が、荒野での生活に嫌気がさし「エジプトの方が良かった、エジプトに戻りたい、元の生活に戻りたい」と訴えていたことを。

王に隷属させられ自由がなかったエジプトでの生活から出て、安定を捨てても神に仕えることを選んだことを忘れてしまった民のことを。

わたしたちは分かっています。

苦難は「40年」続くことを。

40年とは数字通りの年数ではなく、長い時間がかかるという意味だと。

長い年数をかけて、苦難を噛みしめて乗り越えていかなければ得られないことがあることを。

数年で元に戻したい、そういう感覚で生きていく時代ではないのではないでしょうか。

『よく聞け、しかし、理解するな。

よく見よ、しかし、悟るな』。

この民の心を鈍くし、その耳をふさぎ、その目を閉ざせ。

自分の目でみることなく、

自分の耳で聞くことなく、

自分の心で悟ることなく、

悔い改めて癒されることのないために。

(イザヤ6・10)

よく考えてみましょう。

自分の目と耳と心を研ぎ澄まして、よく考えるのです。

今の時代は、地球全体の歴史の上に於いて、数千年に一度訪れる大きな大きな変革の時である。

そのことをもっとみんなが理解して行動し、生き方を変えていく必要があるのではないか。

こんなことを、神父様と盛り上がってお話しました。

アメリカの大統領就任式で詩を朗読した若い女性、アマンダ・ゴーマンさんの『The Hill We Climb (私たちがのぼる丘)』をお聞きになりましたか?

彼女の詩は、この4年で分断され暗く陰ったこの国をわたしたちが立て直すのだという、強く勇気溢れる気持ち、鮮やかな希望が表現されています。

わたしは、今世界が置かれている変革のチャンスの時とその丘に勇気をもって登っていくのだ、という風にも読むことができると感じました。

少し抜粋してご紹介します。

日が昇ると、私たちは自問する──どこに光を見いだせようか、この果てなき陰のなかに。

私たちが引きずる喪失、歩いて渡らねばならない海。

私たちは果敢に、窮地に立ち向かった。

平穏が平和とは限らず、「正しさ」の規範や概念が正義とは限らないことを学んだ。

それでもその夜明けは、いつのまにか私たちのものだ。

私たちは、完全なる一致を形作ることを目指しているわけではない。

私たちが目指しているのは、意義ある一致を築くことだ。

聖書は私たちにこう幻を抱くようにと語りかける──

「人はそれぞれ自分のぶどうの木の下、いちじくの木の下に座り、脅かすものは何もない」

(ミカ書4:4)

私たちがこの時代に応えようとするのであれば、勝利は刃ではなく、私たちの作ったあらゆる橋にあるのだ。

それが、木立ちのなかの空き地、私たちがのぼる丘の約束だ──ただし私たちが果敢にのぼりさえすれば。

この信仰に、私たちはより頼む。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはその始まりにあって、恐れた。

そんな恐ろしい時の後継ぎになる備えができているとは思えなかった。

それでもその内側で私たちは見出した──新しい章を著す力を、自分たちに希望と笑いを与える力を。

かつて私たちは問うた──「私たちはいったいどうしたら破滅に勝りえようか」

いま私たちは断言する──「破滅はいったいどうしたら私たちに勝りえようか」

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

だが、ひとつ確かなことがある。

私たちが慈悲と力を、力と正しさを解け合わせるなら、

そのとき愛が私たちの遺産となり、変革が私たちの子供たちの生得権となる。

(クーリエジャパンのHPより引用 全文は以下のアドレスでご覧になれます。)

https://courrier.jp/amp/229523/?utm_source=yahoonews&utm_medium=related

いかがですか。

アメリカだけの話ではない、そう感じませんか。

繰り返しになりますが、ここだけでも暗記したいと思った箇所です。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

次の数千年の幕開けのために、エジプト(元の暮らし)を忘れて果敢に丘(新しい生き方)にのぼっていく。

それは、おそらく将来の歴史の記録に刻まれることになるであろう今を生きているわたしたちの責任なのです。

信仰のモチベーション、教会の在り方、教会へのコミットの仕方も同様です。

いま、ありし日々を懐かしむばかりで何もしないこと

-----早く元の生活が戻りますようにとばかり祈ること

-----自粛するだけで次を見据えて行動しないこと

は、子どもや孫の世代に対して無責任なのだ、と若い詩人が教えてくれました。