行事風景

真実の種を蒔く

「デマを聞いた2人に1人はデマを正しい情報と信じた」「信じた人の4人に1人は知り合いにSNSで送った」という、総務省が行ったインターネット上の偽・誤情報の拡散に関する全国調査の結果がニュースになっていました。

菊池枢機卿は、ブログにこう書いておられました。

イタリアメディアを中心に、世界各国のメディアでは、様々な情報が飛び交っています。

なかには正確に、誰が何票得たのに、それがそのあとで大きく変わったのは、これこれこういう裏事情があったのだと、かなり断定的に書いているメディアがありましたが、わたしもそれを見ましたけれど、わたしが目の当たりにした事実とはかけ離れた数字だったので、何らかのストーリーを作るための推測の結果なのだろうと思います。

わたしたちのために聖霊の導きで新しく選出された教皇様、それが真実のすべてです。

何票で選出されたのか、といったことはゴシップの類の情報であり、わたしたちが心に留める必要はありません。

教皇レオ14世の誕生にあたり、日本カトリック司教協議会会長メッセージとして、菊池枢機卿はこう指摘されています。

枢機卿団は、教皇フランシスコの後継者を探しているのではなくて、使徒ペトロの後継者を捜し求めているのだということを、皆が心に深く留めていました。

枢機卿団が祈りのうちに求めたのは第二の教皇フランシスコの誕生ではなく、主ご自身から牧者となるように委ねられた教会を忠実に導く使徒ペトロの後継者でありました。

多くの枢機卿が、多様性を尊重しつつも、信仰における明白性を持って、教会が一致することの重要性を強調されました。

胸が熱くなるようなお言葉でした。

わたしたちは、新しい教皇様の選出を心から、祈りとともに待っていましたが、一般的には「映画のような」「隠されたドラマチックな展開」を期待していたのだとあたらめて感じました。

教皇レオ14世は、5/12に行われた報道関係者との会見での挨拶でこのようにおっしゃっています。

わたしたちは、進むことも報道することも困難な時代に生きています。

この時代はわたしたち皆にとって挑戦となりますが、わたしたちはそこから逃れてはなりません。

反対に、この時代は、わたしたち一人一人に、さまざまな役割と奉仕を通して、決して凡庸さに陥らないように求めます。

教会は時代の挑戦を受けています。

同時に、コミュニケーションとジャーナリズムも、時間と歴史の外に存在することはできません。

聖アウグスティヌスがこういってわたしたちに思い起こさせてくれるとおりです。

「わたしたちがよく生きれば、時代もよくなる。わたしたちは時代なのだ」。

わたしの父はよく「NHKでこう言っていたから、やってみる」(=NHKは真実しか伝えていないと信じて疑わない)という、素直な人です。笑

いつも、このページには私見を交えていろいろと書かせていただいています。

できるだけ、教皇様や神父様方がおっしゃったこと、書いておられる本の内容を軸にするようにしていますが、時々、真実をお伝えできていないかもしれない、と不安を感じることがあります。

ただひとつ、自信を持って言えるのは、丁寧に、心を込めて、学んだことをお伝えしようとしているということです。

ここを読んでくださる方にとって希望の種となる、信仰における真実を、わたしなりに蒔いています。

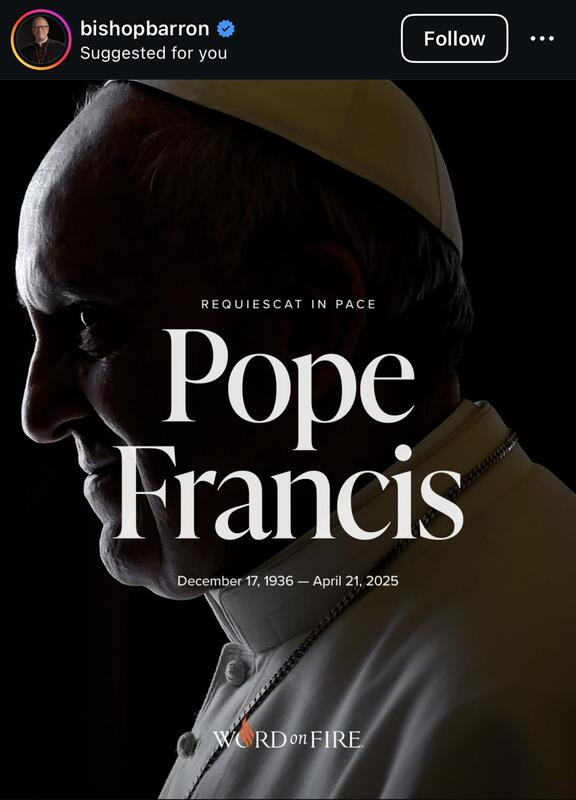

最後に、5/25の世界広報の日のために、故フランシスコ教皇が今年の1月にわたしたちに向けて伝えてくださったお言葉を抜粋してここに載せておきます。

わたしたちに希望が開かれ、注意深く、柔和で、思慮深く、対話の道を示唆するコミュニケーションの必要性が示されています。ですから皆さんを励まします。

ニュースのひだに隠された多くのよい物語を見つけ出し、それを伝えてください。

柔和でいること、ほかの人の顔を忘れずにいること。

あなたがたが働きを通して奉仕する人々の、心に語りかけること。

衝動的な反応によって、あなたがたのコミュニケーションが左右されないようにすること。

困難なときでも、犠牲を伴うときでも、実を結ばないように思えるときでも、いつだって希望の種を蒔き続けること。

傷を負ったわたしたちの人間性を回復させうるコミュニケーションの実践に努めること。

敵意のないコミュニケーションの証人となり、推進者となって、ケアの文化を広め、橋を架け、この時代の見える壁と見えない壁とを突き破ること。

わたしたちの共通の運命を心に掛け、未来の物語を一緒につづって、希望に満ちた物語を語ること。

第59回「世界広報の日」教皇メッセージ

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/05/02/32234/

新しい時代

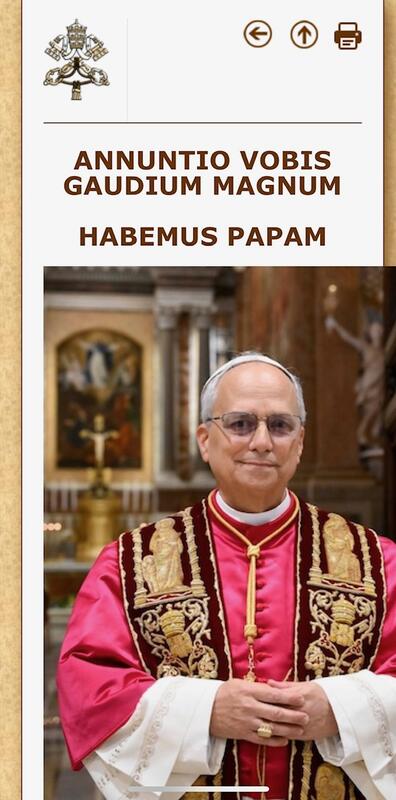

HABEMUS PAPAM(我らは教皇を得たり)

このラテン語は、新しい教皇が決まった時に枢機卿が宣言として唱える言葉だそうです。

ダマスコにアナニアという弟子がいた。

幻の中で主が、「アナニア」と呼びかけると、アナニアは、「主よ、ここにおります」と言った。

すると、主は言われた。「立って、『直線通り』と呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈っている。

アナニアという人が入って来て自分の上に手を置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、幻で見たのだ。」

しかし、アナニアは答えた。「主よ、わたしは、その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。

ここでも、御名を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。」

すると、主は言われた。「行け。あの者は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。

わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、わたしは彼に示そう」。

(使徒9・10~16)

わたしが受洗した時はヨハネ・パウロ2世でしたので、コンクラーベの様子を観たのは3度目でした。

これほどまでに今回の新教皇選出への関心が高かったのは、故フランシスコ教皇の世界平和の訴え、環境意識の向上につながる働きかけなどが、テレビやネットで広く、信徒以外にも響き、伝わったからではないでしょうか。

「聖霊の導き、教皇選出は自分たちの利害を越え、現代世界のなかでカトリック教会を誰に託すべきか真摯な祈りの中で決めるプロセスがコンクラーベです」と、イグナチオ教会の主任司祭の髙祖敏明神父さまがおっしゃっていました。

2011年のイタリア映画「ローマ法王の休日」では、コンクラーベの様子が少しコミカルな要素を入れて描かれています。

コンクラーベのシーンでは、枢機卿たちが「わたしを選ばないでください」と心の中で神に祈ります。

新しい教皇に選ばれた枢機卿が、就任あいさつに姿を見せないまま重圧から街へ逃げ出すものの、街の人々との交流を通して信仰心や教皇の存在意義を見つめ直していくという映画です。

ローマカトリック教会の教皇は、現代の世界政治の中で特殊な存在感をもつ、と感じる場面が多くあります。

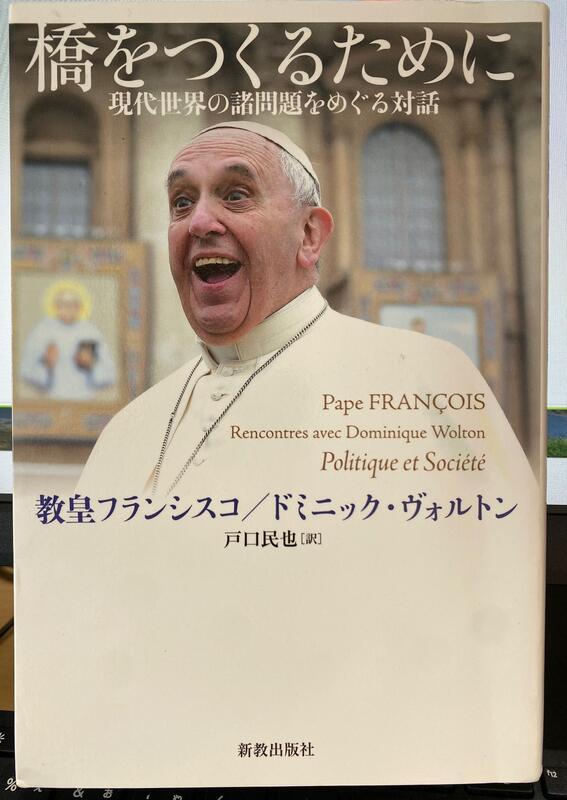

社会学者のドミニック・ヴォルトンとの対話をまとめた本「橋をつくるためにー現代世界の諸問題をめぐる対話」のなかで、ヴォルトンは故フランシスコ教皇のことを「ラテンアメリカとヨーロッパの間に立つ、グローバル時代の最初の教皇」と言っています。

「彼の役割は、世界の政治指導者たちの役割とはまったく違うのだが、常に問題と対峙している」

「教皇がその肩に担っている責任の重圧を思うと、わたしはときとしてめまいを感じるほどだ」

とも表現しています。

本の中(対談)でヴォルトンが、「皆が言っています、カトリック教会は政治に介入している、と。あなたも、前任者たちも、なんにでもです。」と問いかけると、フランシスコ教皇がこうおっしゃっています。

「事前にさんざん反対されたところへも行きました。

たとえ安全上の問題があろうと、教会が何をすることができるかを言うためにです。

人々が平和に暮らせるようになるために、何をすることができるか?

わたしはいつも、学ぶために巡礼者として、平和の巡礼者として、そこに行くのだと言っています」

「福音宣教するということは、信者を獲得することではありません。

教会は、信徒獲得によってではなく、人を引き付ける力によって発展するのです。

政治が発展するのは人を引き付ける力によって、友情によってです・・・橋です、橋、橋なのです」

「フランシスコ前教皇のリベラルな路線を引き継いで、世界の人々を一つにするために『橋』を懸けてほしい」

そうインタビューに答えていた方がいました。

「フランシスコ教皇は教会改革を推進して保守派の反発を買い、同時に進歩派からは改革が十分に行われなかったという批判を受けていたため、プレボスト枢機卿はこのように分裂した教会で掛け橋役をする人物になる」、とイギリスのBBC放送が分析していました。

アメリカ大統領にトランプ氏が初めて選出され、オバマ前大統領の政策をことごとく廃止すると発言した時に、当時の久留米教会の主任司祭だった森山神父様(現・大分教区司教)がおっしゃいました。

「政治家は、政権が変わると簡単に政策の方向性を変えますが、カトリック教会の教皇は連綿とその意思を引き継いでいきます」

「私はあなたのための一司教であり、あなたと共にいる一人のキリスト教徒です。

対話と出会いの橋を架け、平和を実現できるよう助けてください」。

8日の選出後、初演説でのおことばです。

レオ14世、新しいパパ様のために祈ります。

現代に生きる信仰

故教皇様について、インターネット上にはさまざまなAIによる画像や動画がアップされています。

有名人が「わたしが謁見した時の写真」として掲載しているものの中には、真偽が疑わしいものも多くありました。

天国でイエス様(と思われる男性)や帰天した歴代の教皇様方と楽しそうに語らっている動画も数多くあり、観ていて少し怖さを感じました。

「そうであったらいいな」が、AIによって具体的な映像で見られるというのは、なんだか夢がないと思うのは時代遅れでしょうか。。。

+++++++++++++++++++

故教皇様の『実績』をさまざまに評価分析された記事や、次の教皇候補の枢機卿についての推測も盛んに書かれています。

前回の記事に書きましたように、他の宗教との対話を実際に推進されたことは本当に大きな功績だったのではないでしょうか。

第二バチカン公会議で取りまとめられた公文書には、次のようなものがあります。

(カトリック中央協議会が発行している、公文書改訂公式訳から抜粋してご紹介します。

数字は公文書のページ数です。)

教会はムスリムも尊敬の念をもって顧みる。

彼らは、唯一の神、生きていて自存する神、あわれみ深い全能の神、天地の創造者、人間に語りかける神を礼拝しているからである。

イエスを神としては認めないとしても、預言者としては敬っているし、その母である処女マリアをも尊び、時には彼女に敬虔に祈りさえもするのである。

(386頁)

この聖なる教会会議は、教会の神秘を探究しつつ、新約の民とアブラハムの子孫を霊的に結びつけているきずなに心を留める。

というのは、キリストの教会は、自らの信仰と選びの始まりが神の救いの神秘に基づいてすでに族長たちとモーセと預言者たちのもとに見出されることを認めるからである。

信仰によってアブラハムの子であるすべてのキリスト信者がこの同じ族長の召命のうちに含まれており、・・・・。

異邦人である野生のオリーブの枝が接ぎ木されたよいオリーブの木の根によって養われていることをも忘れることはない。

(387頁)

前者はイスラム教のことを、後者はユダヤ教のことについて書かれています。

イスラム教にはまずアブラハムを重視しているという共通点があり、イエスを預言者としては敬っていて、その母マリアも尊んでいます。

ユダヤ教については、キリスト信者は血縁としてアブラハムの子孫ではないにしても、信仰によってアブラハムに連なっているのだ、つまり旧約聖書と新約聖書は深い結びつきがあるのだ、ということです。

そして、公文書のこの続きには、「教会はさらに、教会の土台であり柱であった使徒たちも、世界にキリストの福音をのべ伝えた多くの弟子たちも、ユダヤの民の出身であったことを忘れない」と書かれています。

1962年~1965年に開催された公会議でこのように宣言されただけではなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの一神教は、さまざまな違いを抱えながらも、同じ原点を有するという大きな共通点を互いに認め合ってもいます。

そのことを、身をもって、実際に行われた対話をもってわたしたちに示して、あたらめて教えてくださったのが故教皇様でした。

わたしたちは、現代に生きるキリスト者として、他宗教への正しい理解とふさわしい言動を心がけるべきだと考えさせられました。

公文書のこの一文が心に強く訴えてきました。

人間の条件の秘められた謎は昔も今も人間の心を奥深く揺さぶるものであるが、人々はこの謎についてさまざまな宗教に答えを願い求めている。

たとえば、人間とは何か、われわれの人生の意義と目的は何か、善とは何であり罪とは何であるか、苦しみは何から起こりどんな目的をもつのか、真の幸福に達するための道とはどんなものか、死とは何であり死後の裁きと報いとは何なのか、最後に、われわれの存在を包むとともにわれわれの始まりともなりわれわれの行き先ともなっているあの名状しがたい究極の神秘とは何なのか、というように。

(385頁)

宗教を信じるということは、こういうことなのだ、と改めて確信しました。

自分の幸せを望むためではなく、簡単に答えの出ない問について長い時間をかけて考え尽くし、丁寧に人生を生きていくこと。

信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確証することです(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです(フランシスコ会訳)

(ヘブライ11・1)

今回の記事は、山本芳久さんの新刊↓を参考にしました。

橋をかけた教皇

2022年6月に作成された遺言に、教皇様は自らの遺体をローマ中心部のサンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂に埋葬するよう書き残しておられました。

(歴代教皇が埋葬されてきたサンピエトロ大聖堂ではなく)

天井に聖母マリアの有名なモザイク画がある教会で、教皇様が2013年の就任翌日に訪れていた聖堂です。

(それからも、頻繁にこの聖堂で祈りを捧げておられたようです。

宮﨑神父様がローマを巡礼で訪れた際にも、他の巡礼者はほとんどいない中、教皇様が祈られていたところに遭遇されたことがあったそうです。)

お墓は簡素で特別な装飾をせず、自身の名のラテン語名であるFranciscusとだけ刻んで欲しいとの遺言でした。

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/04/22/31968/ ←遺言

「私は神を信じていますが、カトリックの神ではありません。

なぜなら、カトリックの神などいないからです。

おられるのは神だけで、私が信じるのはイエス・キリスト、つまり、人間の姿を借りて、この世に現れた神です」

(教皇フランシスコ、2013年10月1日、イタリア紙『ラ・レプッブリカ』の取材)

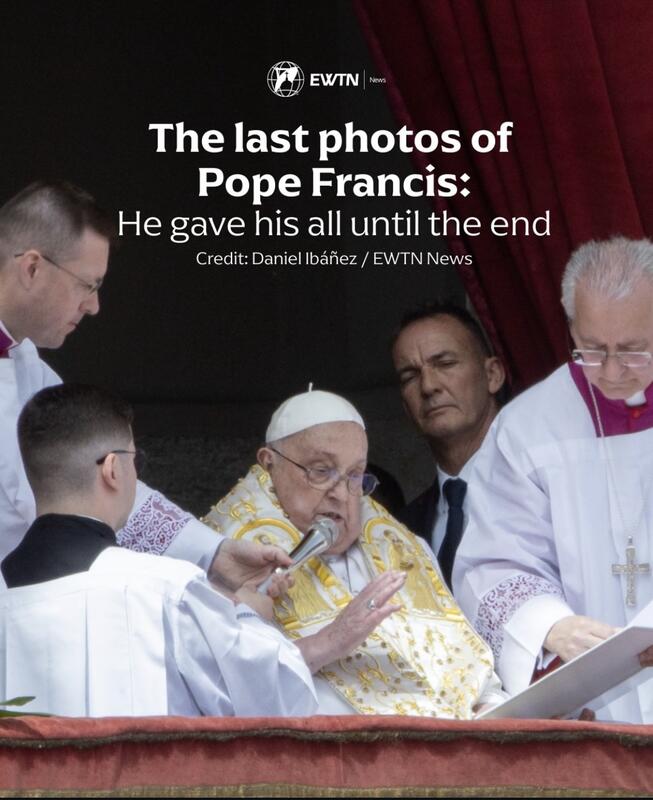

帰天される前の日、御復活祭のミサでの様子です。

かすれた声を絞り出すようにして、世界中に向けてメッセージをくださった様子が忘れられません。

He gave his all until the end.

教皇様は最期まで、本当に全てをわたしたちに差し出してくださいました。

教皇様は本(『橋をつくるために』)の中で、こうおっしゃっています。

父なる神は御子を遣わされましたが、その御子は橋なのです。

イエス・キリスト自体が神から人に架けられた橋であり、キリスト者も他者へと橋を架けていく存在なのです。

Summus Pontifex

ラテン語で教皇を意味するこの言葉は、pons(橋)+facio(作る)が語源です。

哲学者の山本芳久さんによると、教皇様が宗教改革500周年の際にルター派のイベントに参加して共同宣言を出したり、ユダヤ教・イスラム教の指導者と積極的に対話を度々行ったのは、単なる「宗教間対話」ということだけではなく、橋を架けていくことがキリスト教の本質に属しているという理解があったからだ、ということでした。

カトリックが説く「一致」は、同一化ではなく、さまざまなものがそれぞれでありながら「共鳴」する状態を意味する。

「共鳴」はときに厚い「壁」の向こうにも響く。

「壁」と「橋」はフランシスコの信念を理解する上で、鍵となる言葉だといってよい。

「壁」をなくし、「橋をかける」こと、それがキリスト者の考える「一致」にほかならない。

(若松英輔 著「いのちの巡礼者 教皇フランシスコの祈り」より)

27日のミサでは、宮﨑神父様が2019年の長崎でのミサの思い出をお話しされました。

「朝からの大雨と寒さで、皆震えながらミサが始まるのを待っていたのを覚えているでしょう。

ところが、いざ教皇様が登場される時間になると、雨は止み、青空が広がり、汗ばむほどの陽気になったのでした。」

天国での永遠の安息をお祈りします。

ありがとうございました。

御復活のちから

主の御復活、おめでとうございます。

世界中で、西方も東方も、すべてのキリスト教の教会で同じ日に御復活が祝われた今年は、特に考えるとことろがありました。

最も古いマルコ福音書の注解書には、次のように書かれている箇所があります。

「イエスは、自ら罪を負うことでわたしたちの罪を取り除いたように、自らの顔を覆うことでわたしたちの心の覆いを取り除き、唾を吐きかけられることでわたしたちの魂の表を洗い清め、自ら頭を殴打されることで人類すなわちアダムの頭を癒し、自ら平手で打たれることで、彼はわたしたちの手と唇を通して最高の賞賛という喝采を受けました。

自らの十字架によってわたしたちの苦悩を取り除き、自ら死ぬことによってわたしたちの死を滅ぼしました。

彼が受けた侮辱は、私たちの恥辱を取り除きます。

彼が縛られることで、わたしたちは自由の身となりました。

彼が頭にいばらの冠をかぶることで、わたしたちは神の国の栄光を手に入れました。

彼が受けた傷によって、わたしたちは癒されました。

彼が葬られたことで、わたしたちは復活します。

彼が陰府に下ったことで、わたしたちは天に昇るのです。」

死者の中から復活し、今現在もわたしたちのそばで生きておられるイエス様。

イエス様の受難を黙想することは、その苦しみのすべての瞬間に思いを馳せ、ご自身を与えてくださったことが今の現実のわたしたちの人生を変えてくれる力となっていることを認識するために有効です。

聖週間の始まりに、とても心が苦しくなる出来事が二つありました。

知り合いの音楽家が、交通事故で楽器の演奏はもうできないほどのケガを負ってしまいました。

同じ歳で、とても活躍している方でした。

友人の子どもが難病を患っていることを知らされました。

治療法が見つからず、検査しては新しいお薬を試す、の繰り返しの日々で、友人は精神的に参ってしまっています。

2人の気持ちを考えると心が苦しく、胸が張り裂けそうです。

もしキリスト教の信仰を持たない方であっても、神様は背中に手を当てて、「大丈夫だよ」と言ってくださる気がしています。

聖年の御復活には、いつも以上に力強いわたしたちへの励ましが与えられると信じたいのです。

この季節に、このタイミングで二人の苦難を知り、わたしが今できることはないか考えて過ごしています。

音楽家として再起できないこと、病気とともに生きていくこと、に対してはわたしは何もできません。

ですが、友人として、寄り添う以上のことはできるはずだ、と思っています。

「寄り添っているよ。」

「いつも祈ってるよ。」

「神様に委ねれば大丈夫よ。」

そういう励ましは、一方的なものに過ぎないと思うのです。

実際にできることは何かを考えて行動することも、やはり時には必要です。

さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスがお示しになった山に行った。

そして、イエスを見て伏し拝んだ。しかし、疑う者もいた。

イエスは弟子たちに近づき、次のように仰せになった、「わたしは天においても地においても、すべての権能が与えられている。それ故、あなた方は行って、すべての国の人々を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名に入れる洗礼を授け、わたしがあなた方に命じたことを、すべて守るように教えさなさい。

わたしは代の終わりまで、いつもあなた方とともにいる」。

(マタイ28・16〜20)

降りかかる災難や苦難の中にある人は、神の存在もお恵みも癒しも、信じられずに疑うことがあるでしょう。

その時こそ、そこに寄り添うわたしたちが、諦めずにイエス様の教えを実践する時なのではないでしょうか。

「友のために自分の命を捨てる」

自分自身、心も時間も割いて、友のために生きる時間を作ることを決意した聖週間でした。

これは、わたし自身に与えられた神様の御復活の大きなちから、だと痛感しています。

++++++++++++

復活徹夜祭には3名が、復活の主日には6名の子どもが受洗し、久留米教会の一員として新しく生まれ変わりました。

”しるし”としての教会

いよいよ、聖年の年の聖週間が始まります。

滑り込みで告解、赦しの秘蹟に与ることができ、心が晴れやかになった日曜日でした。

13日の受難の主日、300名を超す参列があった久留米教会のミサの様子です。

先日、福岡教区の各教会の広報担当者の集まりがあり、参加しました。

福岡県、佐賀県、熊本県で構成される福岡教区ですので、遠方から出席された方も多く、各教会の広報の取り組みについて発表がありました。

その中で、ある方が「誰のために広報をするのか。誰のための広報誌、ホームページなのかをちゃんと考えて運営しなければならない」という趣旨のことをおっしゃいました。

私自身の発表の際には、「久留米教会の広報誌は、信徒のために作っています。ホームページは、久留米教会やカトリックの信仰に興味を持って検索してくださる方に情報を発信するために、と運営しています」と発言しました。

ところが、先週の記事を読んだ方から、「難しくてややこしいことを書かれるので、ついていけません、、、。」という感想をいただいたのです。

あなた方は世の光である。山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう。

(マタイ5・14~16)

イエス様は、誰にでも理解できるように、喩えを用いてその教えを人々に伝えました。

おそらく、モーセ5書や守るべき(と当時されていた)律法はすべて頭に入っていたでしょうが、そのような小難しいことは話されずに、暮らしに根付いた喩え話をされました。

「カトリックとはどんな教えなのだろう」

「久留米教会はどんなところだろう」

そう思ってネットで検索してくださる方が、わたしの書いた「ややこしい」文章を読んで、教会に行ってみようと思えるはずがありませんね、、、。

反省です。

イタリア語の“アジョルナメント(aggiornamento)”という言葉をご存じでしょうか。

ヨハネ23世教皇が使用された言葉で、「時のしるし」を見極めて教会の教え、あるいはあり方を「現代に適したものにすること」を意味しています。

教皇様によれば、世界は刻々とそして大きく変化しているのに、カトリック教会は旧態依然、閉塞状態にある。

だから、「キリスト教の教えのすべてが、現代に、人から新たな熱意と明るいおだやかな心をもって迎えられる」(第2ヴァチカン公会議開会演説)ために、教会の窓を大きく開いて、今の時代にもっと「適応」する必要がある、ということでした。

第2ヴァチカン公会議は、1962~1965年に開催された会議です。

それから60年経った現在、わたしたちの信仰は今の時代に適応し、教会が開かれているでしょうか。

少なくとも、広報の役割を任せていただいているからには、久留米教会の”しるし”=開かれた信仰の場であることが伝わるようにもっと研鑽をつまなければ!

先週ご紹介した本の中で、ズンデル神父様はこのようにおっしゃっています。

人間社会の中での主の現存の継続、そのしるし、それを伝えるもの、これが教会である

キリスト教というものが、教会という形で私たちのあいだに住まわれる主の真の現存だからである

大切なのは私の救いではなく、私たちの手の中に託された神のいのちなのである。

キリスト者の召命は神の顔となること。

教会とは私たちであって、自分が生きた福音となる責任を感じながら、一人ひとりが他の人々にとって神の顔となるように努めるなら、今日の世界には喜びがあるであろう。

わたしたち一人ひとりが教会のしるしとなる、それがキリスト者の目指す生き方だということなのだと思います。

四旬節に思う

今年は朝晩の肌寒さがまだ続いていることが幸いし、桜を愛でる期間が長いので、我が家から見える耳納連山の中腹のいたるところにピンク色に染まった箇所が楽しめます。

イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化していた昨年、アメリカ各地の大学キャンパスでは、学生らが敷地を占拠し、ガザでの戦争に抗議する動きが盛んに行われていました。

そしてその後、大統領が変わり、激しい抗議行動が起きた名門大学を標的に、連邦資金を剥奪する大統領令が出されました。

さらに移民局に対し、グリーンカード(永住権)所持者を含め、デモに参加した外国人学生を国外退去させるよう指示しています。

政府の助成金の停止を言い渡されているのは、名門のプリンストン大学、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、ハーバード大学

https://japanese.joins.com/JArticle/332014

これまで守られてきた権利がいとも簡単に壊されています。

国益最優先という標榜の下、無駄を無くすために数万人単位で連邦職員が解雇されています。

世界では、民間企業のアメリカへの投資を中止する動きも始まり、報復の応酬が活発化しそうです。

変わらないと思っていたことが、こうも簡単に、大きく右に舵を切る様子をニュースで見聞きするたびに、イエス様の時代にインターネットが存在していたらどうなっていただろう、と想像します。

さて、過越の祭りと除酵祭が、二日後に迫っていた。

祭司長や律法学者たちは、策略を用いて何とかイエスを捕らえ、殺そうと謀った。

しかし、彼らは、「祭りの間はいけない。民衆が暴動を起こすかもしれない」とも言っていた。

(マルコ13・1〜2)

当時、過越祭の間の町の人口は通常の3倍ほどになったようです。

ユダヤ人たちの民族意識が最高潮に達するこの時を、あえて意図的にイエス様はご自分の使命の頂点の時として選ばれました。

(カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリーより抜粋)

情報があまりにも早く伝わるために起こること(例えば、韓国の大統領の罷免の裁判の際のデモ)を見ていて、イエス様のことを考えていました。

もし、あの時代に、イエス様が人々に語られた数々の言葉があっという間に世界に伝播していたら、いま私たちが信じているキリスト教はすぐにその流行が途絶えたのではないか、と思うのです。

使徒たちの命がけの宣教、初代教父たちの命を削るほどの奮闘。

2000年以上の歳月をかけて熟成され、イエス様の語られたことの本質を研究してきた学者だけでなく、信徒一人ひとりが教えを生活の中で昇華させてきたのが、現代のキリスト教です。

先日のサンパウロの出張販売で見つけた、この本を今読んでいます。

出だしから、目が覚める思いでした。

ズンデル神父は、50年ほど前に亡くなられたスイス人司祭です。

1930年代にはあまりに独創的すぎたその神学的思想、司牧の仕方などで、教会側からはほとんど無視され、同僚司祭たちからもつねに疑いの目で見られていたそうです。

何冊かの本を出されたのですが、この本は、彼の思想を一冊にまとめたものです。

少し、抜粋してご紹介します。

(紫の文字が本からの抜粋です)

「確かに、神のうちにはイエスの死の原因となった現実が永遠に存在しているはずです。

そしてある意味で、死ぬのは神であり、苦しむのは神であると言えるのです。

主のご受難にふさわしい次元を与えるためには、苦しむのは神であり、死ぬのは神であると言わねばならないのです」

公教要理にはこうあります。

「キリストは、その人性において、苦しみ、そして死んだ。

神性においては、苦しむことも、死ぬことも全くできなかった」

この箇所に照らしても、ズンデル神父の思想が当時は異端のように感じられていた、と本に書いてあります。

本のなかで解説を書かれている方は、こうおっしゃっています。

存在論的に言って、神は死ぬことはできない、それは確かです。

しかし、その死ねない神が死んだ、のがキリストの受難のことです。

愛の神秘です。

もし、人間キリストが死んだ、というだけのことなら、神秘でもなんでもありません。

ソクラテスも釈迦も、孔子も、すべて偉大な人が皆死にました。

その人たちの偉大さは「生き方」にありました。死んだことではありません。

もっと長く生きて、豊かな教えを説いてくれたほうがよかったと言えます。

これに対し、キリストの場合は違います。

そこでは、死そのものが生の無限の重味をあらわす神の愛の神秘となります。

ズンデルは、このことを明確に言ったまでです。

「死ぬのは神」という、この単語だけ見ると混乱するような思想に、目が覚める思いがしたのです。

キリスト教の教えの本質は、2000年前から変わらないはずです。

「神はあのときに死んだ」ということ。

わたしたちは、「復活された神」にいまこの瞬間も守られているということ。

イエス様の神としての死が意味することについて、四旬節のこの時こそとくに黙想したいと思います。

お恵みを受け取る

もう2週間以上も体調がすぐれず、風邪やコロナでもなく、黄砂と花粉が原因と思われる、むせかえる咳に悩まされています。

聖書を開いて今週の記事を書く、という気持ちの余裕がありませんでした。

それでも、毎日の小さなお恵みを見逃さずにノートに書き留める習慣は、忘れずに続けていました。

「主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは永遠」。

主に贖われた者は言え。

主は彼らに敵対する者の手から贖い、もろもろの国から、東と西、北と南の海から集められた。

彼らが悩みのあまり主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから救い出された。

主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町にたどりつかせた。

主の慈しみと、人の子らへの不思議な業に感謝せよ。

主は渇ききった魂を満ち足らせ、飢えた魂を善いもので満たされた。

(詩編107・1〜9)

お恵みノートは、20年近く続けている、わたしの習慣です。

お恵み=良かったこと、嬉しかったこと、幸せを感じたこと、思いがけない喜び、など、1日にひとつもなかったことはありません。

そんなことがお恵み?と思われるかもしれませんが、小さな喜びや幸せを受け取ると、「神様、ママ、ありがとうございます」と思わず呟くのも、わたしの長年の習慣なのです。

先日書いた、職場でのストレスの原因の人が、「お昼に食べて」とたこ焼きを買ってきてくれました。

(さすがにわたしへの態度が悪かったことを反省したのか!?)

洗濯機が壊れ、新しいのを買うしかない、と家電店に行ったら、「もったいないので修理したほうがいい」と思いがけない提案をされ、年度末の繁忙期にも関わらず迅速に対応してもらえました。

体調を崩していることを知った教会の方が、栄養ドリンクとケーキを届けてくれました。

別の教会の方も、「道の駅であなたが好きなお野菜(セリ!!)見つけたから」と色々なお野菜を買ってきてくれました。

こうしたわたしなりのお恵みを見逃さずに受け取ることで、心のキャパシティのうちの不安・悲しみ・寂しさが占める割合を減らすようにしています。

弱った手を強くし、

ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

見よ、お前たちの神を。

神の報いが来る。

ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる」。

(イザヤ35・3〜4)

体調がすぐれないと、どうしても気持ちまで落ち込んでしまいます。

自信をなくし、心に占める不安や心配事の割合が大きくなるのを感じます。

それでも、神様が毎日の暮らしの中にもお恵みを与えてくださっていることを感じることができる、それ自体がお恵みだと思えると、元気が出るのです。

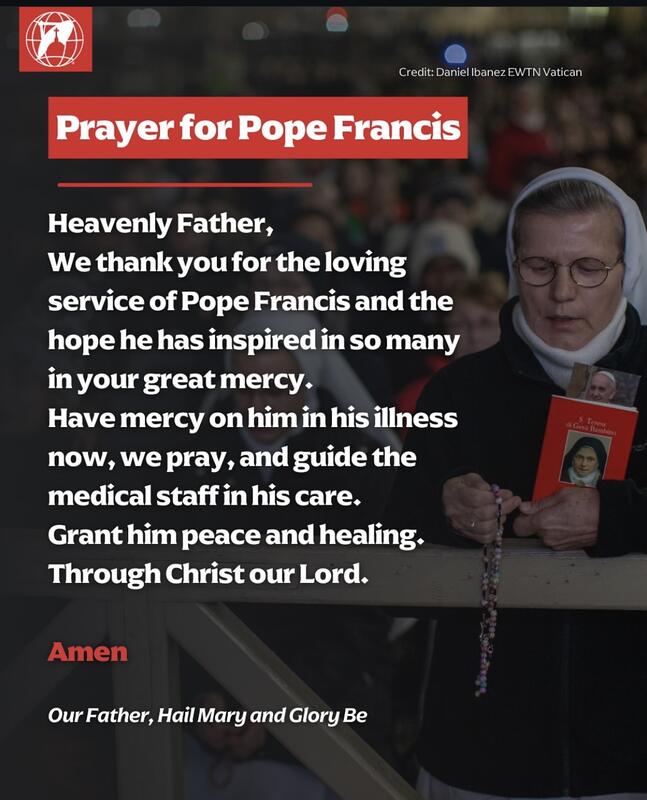

教皇様の体調が心配です。

教皇様は、回心し、悔い改め、神のいつくしみを受け入れるべき時であるこの四旬節に、自分たち自身がまず何よりも神のゆるしの対象であることを忘れないように、と指摘されています。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「赦してもらうのだから、自分も人を赦さなければなりません。

隣人を赦して受け入れること、放蕩息子のたとえの“兄の心“を持たないこと。

特にこの四旬節は心がけてください。」

自分が日々受け取っているお恵み、神様がわたしたちの日々の罪をも赦してくださるというお恵みを、もっと深く噛み締めたいと思います。

信仰を噛みしめる

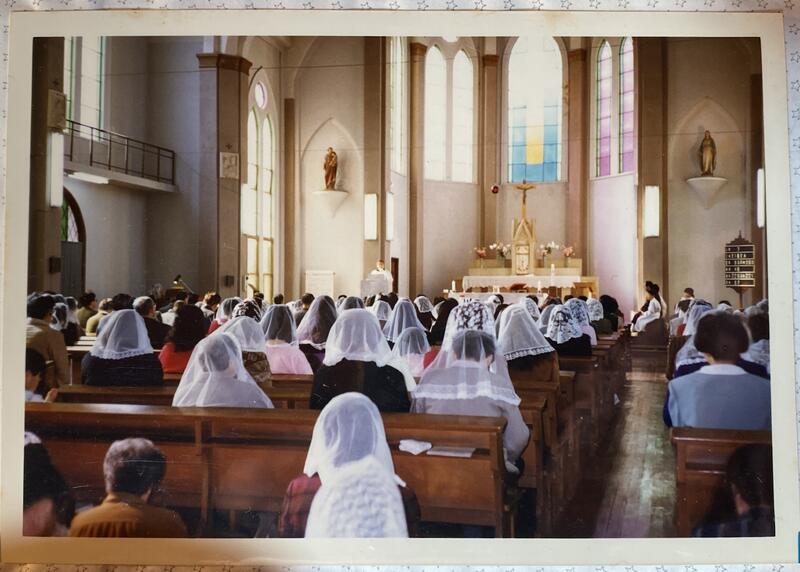

わたしは、33年前の御復活祭に受洗しました。

今年が33回目の四旬節です。

その年の3月22日に、まだ桜の便りはなかったような気がします。

33年前、久留米教会での御復活祭の写真です。

.

先週の来住神父様のnoteには、こう書いてありました。

「私が洗礼を受けたのは1981年です。

今年が43回目の四旬節です。

43年のうちに、良くも悪くも平穏であろうと思っていた人生が意外に難しいとわかって来ました。」

来住神父様は、洗礼を受けていたから、聖書を読んでいたから、自分に降りかかった苦しみの意味を考えざるを得なかった、とおっしゃっています。

受洗を控えた方が、「まだ悩んでいる」「疑問がたくさんある」「心が定まっていない」、といったことをおっしゃるのを聞いたことがあります。

わたしが洗礼を受けた時、受洗への迷い、信仰・聖書への疑問など、持ち合わせるほどに考えもしていませんでした。

周囲から、「あなたは神様の子だ」「インマヌエルだ」と何度も言われて(調子に乗り)、洗礼を受けることは「正式な信仰の始まり」のような気持ちでした。

来住神父様が書かれているように、わたしもこれまでの年月、人間として成長していく過程に信仰と聖書があったことは何よりの救いでした。

神様に「どうしてですか?」「どうしたらよいですか?」と訴えることができた、そう言える対象は、最高の相談相手でした。

主に信頼し、主を望みとする者は祝福される。

その人は水辺に植えられ、流れの方にその根を伸ばす木。

暑さが来ても恐れず、その葉は青々としている。

旱魃の年にも心配はなく、実を結ぶのをやめることはない。

心はあらゆるものに勝って偽るもの、たばかるもの。

誰がこれを究めえようか。

わたし、主が心を調べ、思いを吟味する。

各々をその振る舞いに応じて

その行いの実に応じて報いるために。

(エレミヤ17・7~10)

(アンダーラインの箇所、聖書教会共同訳の聖書では、「主である私が心を探り、思いを調べる。おのおのが歩んだ道、その業が結んだ実に応じて報いるためである」となっています。)

信頼して望みをかけることができるよりどころがある、それが信仰の醍醐味です。

しっかりと根をはり、葉を青く茂らせ、実を結ぶように、心と心の芯(はらわた)を強く整えてくださる神様。

憂いを和らげてくださる神様を信頼する以外に、人生に降りかかる様々な問題を解決する術を知りません。

とはいえ、わたしがちゃんと聖書を読むようになったのは、この15年ほどです。

信仰について噛みしめて核心を持てるようになったのは、この10年ほどです。

いつもここに偉そうなことを書いていますが、書きながら噛みしめることが、ここ数年のわたしの信仰の基盤になっているのです。

自分が今歩んでいる道が実を結ぶように、と心がけながら。

あなたの立てた決心を思い起こし、十字架上の救い主の面影を、常に自分の眼前に置きなさい。

イエス・キリストのご生涯を思うなら、大いに恥じるべきことがあるはずである。

なぜなら、あなたは長い間、神の道に入っていながら、未だに、イエスに自分を一致させようと、真剣に努力していないからである。

彼の聖なるご生涯とご受難とを、熱心に、注意深く黙想するキリスト者は、自分に有益で必要なものを、そこに多く見出すであろう。

イエスにまさる何かほかのものを探す必要はないはずである。

(「キリストに倣いて」 第1巻第25章6)

3/20長崎・浦上教会での司祭叙階式には、久留米教会からバスで34名が参列しました。

久留米で司牧実習をしてくださったホンさんの、晴れやかな、新しい出発の日でした。

来月の御復活祭で洗礼を受けることになっている方が、中村大司教から祝福をいただいた時に、「よくいらっしゃいました」と声をかけられたそうです。

「祝福が心に染み渡りました」と感激されていました。

わたしたちキリスト者には、このように、信仰を噛みしめる幸せな瞬間があります。

愛する者よ、あなたの魂が幸いであるのと同じように、万事において恵まれ、また、健やかであるようにと祈っています。

兄弟たちが来て、あなたが真理のうちに歩んでいることを証ししてくれたので、わたしは非常に喜んでいます。

事実、あなたは真理のうちに歩んでいます。

わたしにとって、子供たちが真理のうちに歩んでいると聞くことほどうれしいことはありません。

(3ヨハネ1・2~4)

この聖句は、友人がわたしの誕生日プレゼントに添えて送ってくれた箇所です。

こうして信仰の分かち合いができることも、幸せなお恵みです。

ストレスと向き合う

今年の四旬節にあたっての教皇様のメッセージ、この一文が目と心に留まりました。

「この四旬節、神がわたしたちに求めるのは、生活において、家庭で、職場で、小教区や諸共同体において、他者とともに歩めているか、その声に耳を傾けられているか、自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈せずにいられているかということです。」

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/02/28/31569/

皆さんは、どのようなことに、どのようなときにストレスを感じますか?

わたしは最近、いろいろなことにストレスを感じて疲れてしまっている気がしていましたので、ストレス度自己テスト、というのをネットで見つけてやってみました。

日常生活でのストレス、職場でのストレスの2つのパターンでテストしてみたのですが、「あなたは『軽度のストレス状況』(多少のストレスはあるが、大きな問題はない)にあるようです。」という結果でした。

ようは、自分で「自分はストレスを感じている」と思い込んでいるだけで、心とからだには大した不調はない、ということがよく分かったのです。

つまり、「自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈していた」ということを自覚しました。

⚫︎人々を不安にするものは、事柄それ自体ではなく、その事柄に関する考え方である

⚫︎自分ではどうしようもない物事は軽視せよ

⚫︎自由に生きていくうえで重要なことは、自分がどのような人間かをしっかりと把握し、自分の強みに磨きをかけることだ(日々、内省すること)

古代ローマの奴隷出身のストア派哲学者、エピクテトスの残した格言です。

古代ローマの人々も、やはり人間関係や仕事のストレスを抱えていたと思われます。

⚫︎ストレスを感じているのは、自分の意に沿わないからなのではないか、と立ち止まって考えてみる

⚫︎夢に出るほど考えたところで、明日何かが変わるわけではない

⚫︎今日の自分の言動は本当にあれで良かったのかを毎晩反芻し、明日はよりよく過ごすこと

エピクテトスの言葉に沿ってみると、うまくストレスと向き合える気がしてきました。

主よ、わたしたちを思い起こし、この悩みの時、あなたご自身をお示しください。

わたしに勇気をお与えください。

すべての主権を統治する方、神々の王よ。

主よ、あなたの手をもってわたしたちをお救いください。

わたしをお助けください。

わたしはただ一人、わたしにはあなたのほかに誰も助け手はおりません。

すべてに勝って力ある神よ、絶望のうちにある者の声を聞き、悪を行う者の手からわたしたちをお救いください。

また恐れからわたしをお救いください。

(エステル記C 23,25,30)

ストレスを感じていると思う時は、神様への信頼が損なわれている時かもしれません。

わたしのストレスの多くは仕事に関することですが、いつも結局はこう自分に言い聞かせて落ち着くようにしています。

「母が感じていたストレスに比べたら、こんなことはちっぽけな悩みに過ぎない」

わたしたちは四方八方から苦しめられていますが、行き詰まりはしません。

途方に暮れますが、望みを失いはしません。

迫害されますが、見捨てられはしません。

打ち倒されますが、滅びはしません。

わたしたちは、いつもイエスの死に瀕した状態を体に帯びています。

それはまた、イエスの命がこの体に現れるためでもあります。

実に、わたしたちは生きていますが、イエスの故に絶えず死の危険にさらされています。

イエスの命が、わたしたちの死すべきこの身に現れるためです。

そこで、死がわたしたちの内に働いでいますが、命があなた方の内に働いていることになります。

(1コリント4・8〜12)

パウロが献身的に働いていた宣教活動において受けた苦しみは、そのことを通してイエス様の死が働き、自分自身と信徒たちにイエス様の命を現すための犠牲だったのです。

地下鉄サリン事件から30年です。

事件から25年後の2020年に最高裁で判決が確定し、オウム真理教の後継団体「アレフ」が支払い義務を負う賠償金約10億円が未だに支払われていないことをニュースで知りました。

東日本大震災から14年です。

福島原発の廃炉への工程が予定通りに進んでいないことも懸念されます。

物事の解決には、なんと時間がかかるのだろうかと痛感させられます。

30年前のテロの犠牲者のご家族、いまだ後遺症やトラウマに悩む方々。

帰還者が想定通りに戻らず、故郷の再生に不安を抱く地域の方々。

そのような方々の抱えるストレスを想像すると、日々のちっぽけなこと(目をつぶればいいこと、気にしなければいいこと)にストレスを感じたわたしが恥ずかしくなります。

今週のお恵みは、ストレスと向き合う方法をこうして神様と母がわたしに気づかせてくれたことでした。

無償の愛

曽野綾子さんが帰天されました。

20代前半、いろいろ悩んでいた時期に曽野さんの本を読み漁っていたのを思い出し、いまでも大切にとってあった『天上の青』を読み返しました。

ヘブンリーブル―という鮮やかな青い朝顔に引き寄せられて、ふと、雪子の家を訪問するようになった富士男。

彼は、適当に狙いを定めた女性や子どもを次々に、大した理由もなく(本人には明確な理由があるのですが)殺します。

それでも、ふらっと雪子の家に来ては、お茶を飲み、お菓子を食べながら素直な様子でおしゃべりをすることが唯一の救いのような楽しみでした。

そして、ある事件をきっかけに富士男は逮捕されます。

(以下、紫の太文字は本からの抜粋です)

「今、良識ある行動というのは、一切黙っていることであり、宇野富士男に関することは総て忘れることだということは、わかっている。しかしそう思う傍ら、雪子はそのような自分の判断に恐怖を抱いた。

その人は確かにこの世にいるのに、その人の存在が都合悪くなると、あたかもその人がいなかったように無視せよ、と言う。

それが良識、というものなのだろうか。

それが、正しい、人間的な行為なのだろうか。

聖書の中には、イエスと悪人との関係がいくつも明瞭に記されている。

それはともすれば溺れそうになる感情の深淵から這い上がった上での悲痛なまでに理性的な選択だった。」

そうして、雪子は留置所の富士男に手紙を書くのです。

「この手紙は、あなたの手に届くのかどうか、私は知りません。差し入れということができるとも聞きました。

私にできることがあったら致します。

あなたには私など必要ないかもしれません。

しかしもし、何かの事情で、ご家族にそういうことがおできにならないような状況になった時は、私がしましょう。

あなたが、私の身内でしたらこう言うだろうと思います。

今いる所と時間を、どこであろうといつであろうと、自分を育てるために使ってください、と。

あなたが、ご自分を失われないことを祈っております」

どうしたらこのような気持ちになれるのだろうか、と初めて読んだ時は理解できませんでした。

さらに、雪子は富士男のために弁護士を見つけて費用を負担しようとします。

相談に行った教会の司祭からも、ごく普通に考えても死刑になる可能性が大きい人のために、なぜかなりの額のお金を払うのか、あなたの気持ちが何のためなのですか、と問いかけられます。

雪子の答えはこうです。

「同じ死刑になるのでも、それまでが、大切だと思うんです。

見捨てられて死ぬのではいけないんです、誰でも。」

雪子は帰り道、「あなたと神の間になにがあるか、ということだから」としか言ってくれなかった司祭のことを「何も進路を教えてくれなかった」と考えていました。

少し考えてから、司祭の深い配慮を感じるようになります。

余計な指示は出さずに、だたよく祈って決めるように、と背中を押してくれていたのだと。

こうしてずいぶん時間を置いて読み返してみて、最初は理解できなかった雪子の気持ちがすーっと心に入ってきたことに驚きました。

富士男は、いびつな愛情を雪子に抱いていますが、雪子は恋愛感情も明確な友情も感じているわけではありません。

20代のわたしには分からなかった、真の無償の愛を持って、最後まで富士男と誠実に向き合う様子に涙がこぼれます。

聡明な愛は、愛する相手の贈り物よりも、むしろ贈る者の愛を重んじる。

彼は価よりもむしろ愛情に注目し、愛する者の次に贈り物を置く。

崇高な愛をもつ人は、受けた贈り物に満足せず、あらゆる贈り物にまさって、神であるわたしに満足する。

(「キリストを生きる」第3巻 第6章 2)

ネタバレをしますが、留置所の富士男との文通の中で、彼は「たった一言答えを聞かせてほしい。愛していてくれるなら、控訴しない」と書いてよこします。

それに対し、雪子は「同じ時に生まれ合わせて、偶然あなたを知り、私はあなたの存在を悲しみつつ、深く愛しました」と返事を書くのです。

1994年にNHKでドラマ化されました。

雪子は桃井かおりさん、富士男は佐藤浩一さんです。

最後の「愛している」の重要なシーンで、ドラマでは「愛していません」と雪子は返信したのです。

インタビューで桃井かおりさんが、「聴衆を信じようよ、と監督と話し合い、原作・脚本と違うように変えた」とおっしゃっていました。

(このインタビューは衝撃だったので、よく覚えています)

当時は、桃井さんの考えも深くは理解できませんでした。

そして、愛とは親子の愛と恋愛のことだ、と思っていました。

色々な経験を積み重ね、信仰についても自問自答しながら生きてきた今、はっきりと無償の愛とはそういうものなのだと、今回読み返してみて素直に思えたことは、新たな発見でもありました。

・・・・・・・・・・・・

9日のミサでは、御復活祭で洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

今年の四旬節は、教皇様のご病気への心配が拭えないままにスタートしましたので、とても嬉しいミサとなりました。

この道を歩む

フランシスコ教皇の病状について、先週は「午前中は治療を受けられ、午後は個室に付属した礼拝堂で祈り、聖体を拝領された。そして仕事上の作業に専念された。」という表現が続いていましたが、週末には人工呼吸器を装着されるまでに病状が進行しました。

山火事が広範囲で発生した岩手県大船渡市だけでなく、山梨県大月市、静岡県函南町でも山で火災が起き、甚大な被害が広がっています。

教皇様のためには「苦しみを少しでも早く取り除いてください」、山火事のことについては「地域の人々の不安を少しでも早く取り除いてください」と祈り続けています。

祈りの力を信じたい。

・・・・・・・・・・・・・

わたしとてみなと同じく死すべき者である。

土で形づくられた最初の人の子孫であり生まれ出で、同じ空気を吸い、同じ土の上に生み落とされ、みなと同じ産声をあげ、産着と心遣いに包まれて育てられた。

王の中でも、これと異なる出生の初めをもつ者はいない。

すべての人にとって命への入り口は一つであり、出口もただ一つである。

(知恵の書7・1〜6)

知恵の書は、紀元前2世紀ごろにエジプトで書かれた書である、とされています。

ユダヤ教徒、キリスト教のプロテスタントでは正典とは見なされていませんが、カトリックでは典礼にもたびたび用いられ、大切にされています。

「同じ土の上に生み落とされ」とは、誰が生まれ落ちても土のほうでは同じように感じる、という意味だとフランシスコ会訳聖書の注釈に書いてあります。

同じような産声をあげ、産着を着せられ、親だけでなく祖父母や兄妹などの心遣いに包まれて育つ子どもは、生まれた時はみな愛され、幸せな存在であってほしい。

そう、強く思います。

先日の教会委員会で「子どもたちが教会に来るようにするにはどうしたらよいか」という議題がありました。

結論は一つです。

家族が連れてくるしかないのです。

成人洗礼の信者は自らの意思で教会に行きますが、幼児洗礼の子どもたちの信仰は、ある程度の年齢までは親(家族)が導かなければならない、それは義務とも言えるのではないでしょうか。

アレクサンドリア生まれのアポロというユダヤ人が、エフェソにやって来た。

彼は雄弁家で、聖書に精通していた。この人は、主の道の教えを受け、霊に燃えて、イエスのことについて詳しく語り、かつ教えていた。

このアポロは、会堂で、大胆に語り始めた。それを聞いていたプリスキラとアキラは、彼を招き入れて、神の道をさらに正確に説明した。

アポロは神の恵みによってすでに信仰に入っていた人々の大きな助けとなった。

(使徒言行録18・24〜27)

アポロは、パウロの宣教を助けた大切な人物だと教わりました。

わたしたちがこの道、「主の道・神の道」=「キリスト教の信仰」を成熟させていくためには、助けてくれる人の存在が欠かせません。

わたしのために祈ってくれる人の存在、とも言えるでしょう。

「子どもたちが家族に連れられて教会に来てくれますように」という祈りは、なくてはならないものです。

昨日のごミサでは3人の男の子が侍者を務めてくれました。

侍者になりたい、と立候補してくれている子どもが数名いる、と聞いています。

ですが、ミサに与っている子どもの姿はほとんどありません。

しっかり腰を据え、またどっしり構え、絶えず主の業に励みなさい。

主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。

(1コリント15・58)

先日、ある方が「教会に行くと信徒の皆さんがなんとなく微笑をたたえている、という姿がいい教会だと感じます」とおっしゃいました。

子どもたちにとっても、同じです。

主の道を歩む大人がその姿を見せること、良いものを入れた心の倉から良いものを出す(ルカ6・45)生き方をいつも心がけること。

子どもが来ない、と諦めずに、次世代の子どもたちのために教会=木の手入れの上手下手は実で分かる(シラ27・6)ことを肝に銘じ、手入れを怠らないようにしたいものです。

傲慢という自由

受験生の合格発表の様子をニュースで見ました。

姪はネットで発表を確認しているので、てっきりそれが主流かと思っていましたが、西南学院大学の発表はキャンパスの掲示板に合格者の番号が張り出されていました。

飛び上がったり泣いたりして喜びを表している受験生の姿、微笑ましくて。

わたしの合格発表は、郵送されるのが待ちきれなくて、東京にいる知人に大学まで見に行ってもらったことを思い出しました。

努力の成果を素直に喜べたあの頃が懐かしい。

毎日の聖書朗読の箇所、21日金曜日にはバベルの塔のくだりが読まれました。

この箇所は単に、人間の傲慢さと神の怒りが書かれている、と思っていました。

全地は同じ発音同じ言葉を用いていた。

東のほうから移り住んでいるうちに、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住みついた。

彼らは互いに言った、「さあ、煉瓦を造ってよく焼こう」。

彼らは石の代わりに煉瓦を、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。

(創世記11・1~3)

改めて、当時(紀元前3000年くらい?)の技術革新には驚きます。

フランシスコ会訳聖書の解説には、このように書かれています。

創世記の第一部は人類の起源を述べると同時に、人類に対する神の摂理を示している。

この型は歴史を通じて繰り返されることになる。

この型の循環は神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救いである。

この型は創世記全体を通じて展開され、イスラエル人がエジプトにおける奴隷の状態から解放される出エジプトの出来事の前置きともなっている。

第一部が現代的な意味において「歴史」として格付けられないことは確かであるが、神話でもないことも確かである。

主は人の子らが建てた町と塔を見るために降ってこられた。

そして主は仰せになった、「見よ、彼らはみな同じ言葉を持つ一つの民である。これは彼らの業の初めにすぎない。これからも彼らが行うと思うことで、成し遂げられないものはないであろう。さあ、われわれは降りていって、あそこで彼らの言葉を乱し、互いの言葉が分からなくなるようにしよう」。

(11・5~6)

「神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救い」という循環は歴史を通じて繰り返される、という解説には深く頷かされます。

善き者として造られた人間は自由意志で神に背き、罪を繰り返し、それでも見捨てない神、という循環です。

先日観に行った歌舞伎のストーリーは、簡単に書くと次のような感じです。

戦場で兵士の死体から金品を盗んで生計を立てていた主人公ライは、朧の森の精霊たちに「なんでも願いを叶えてやろう」と持ち掛けられます。

「王になりたい」というライに、「お前の命と引き換えに叶えてやる」と精霊たちが答え、ライは悪事の限りを尽くして王に上り詰めますが、、、。

人間の欲、傲慢さがこれでもか、と盛り込まれた演目です。

主人公は自分だけを信じていて、他者はあくまでも利用価値のある存在としてしか見ていません。

18歳の頃の自分には、傲慢さはなかったように思います。

神様に顔向けできないような罪も犯してはいませんでした。

信じられる対象(それは友人であり、カトリックの信仰であり)が次第に確立されていく過程、大人になるにしたがって少しづつ傲慢さを蓄えてしまったように感じています。

生活の知恵が増すに伴って、上へ上へと欲望を増していったバベルの人々のように。

人が信仰を持つようになるのは神様の働きかけによるものか、それとも人の自由意思によるものなのか、というキリスト教神学の「恩寵論」について、読んでいる本で知りました。

古代の教父たちは、神に似せて創られた人間の力を強調し、恩寵のみではなく、自由意志に基づく善の選択を説いています。

一方で、宗教改革をおこなったルターは「恩寵のみ」を力説し、人間の救済には神の働きしか作用しない、としました。

そしてトマス・アクィナスは、「恩寵と自由意志」がともに働くことで、神と人間の深い協働関係が構築されていくという立場でした。

トマスの研究で知られる山本芳久さんは、トマスの主張を次のように解説されています。

「人間が生まれつき固有に持っている『自然』だけでは、無限な幸福に対するあこがれは実現するのが難しい。

むしろ、実現する力は神の『恩寵』によって与えられる。

人間は幸福への憧れのようなもの、そして『恩寵』と協働する力ももともと持っているけれど、自分一人で実現するだけの力は持っていない。

信じられないほどの『恩寵』に参与させられることで、心底追い求めていたものが自らの思いを超えた仕方で現れ、実現する。」

歌舞伎の主人公ライは、自分のもともと持っていた能力しか信じておらず、神も仏も仲間すらも切り捨て、自分の命と引き換えに人生を上り詰めようとしました。

王になることこそが、自分にとっての最高の幸せだと信じて疑わなかったのです。

わたしたちキリスト者は、最高の幸せを求める信仰を生きています。

それは、究極には「永遠の命」のことですが、この世を生きる上での幸せは、神様からのお恵みという「恩寵」を絶えず受け取ることです。

傲慢なわたしをいつも見捨てず、「また!?」と思いながらも正しい方向へ導いてくださる神様の愛に、今日も甘えます。

進歩していく教会

書きたいことが溢れてきて、でも一旦落ち着かなければと思い適当に聖書を開いたら、この言葉が最初に目に留まりました。

「心を騒がせてはならない。

あなた方は神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい」。

(ヨハネ14・1)

そして、昨日のごミサでは、宮﨑神父様の力強いお言葉にとても励まされました。

「わたしたちにとって、本当の幸せとは何か。

それは、神への信頼という信仰に満たされること。

つまり、諦めず、絶望しない生き方をすることです。」

この1週間は、心がざわざわする日々を過ごしていました。

人々の中に偏見や対立、旧態然とした考え方があることは、どの教会、いえ、どの組織にもあることなのかもしれません。

先日、歌舞伎を観に行きました。

歌舞伎といっても、演劇と融合した、全く新しいスタイルの演目です。

30年ほど前でしたでしょうか、テレビで、亡くなった勘三郎さんが息子たち(当時の勘太郎・七之助兄弟)に所作の指導をしているところを見たことがあります。

父から教わった後、勘太郎くんが「オッケーです!」と答えたところ、大きな張り手が飛んできました。

「古典芸能の稽古をしている時に、オッケーですとは何事か!!」と。

今回観に行った歌舞伎は、松本幸四郎さん(52歳)が座長です。

稽古風景の写真では、幸四郎さんは髪を赤く染め、歌舞伎役者の皆さんはジャージ姿でした。

インタビューで幸四郎さんが、「昔は役者が髪を染めたり、浴衣ではない姿で稽古をするなんて考えられなかった。歌舞伎界も柔軟になったなぁ、と思います。」とおっしゃっていました。

ユダヤ人たちは、イエスを迫害し始めた。

安息日にこのようなことをしておられたからである。

ところが、イエスは彼らにお答えになった、「わたしの父は今もなお働いておられる。だから、わたしもまた働く」。

このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。

イエスが安息日を破ったばかりでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。

(ヨハネ5・16〜18)

イエス様は、当時は相当な異端児であったでしょう。

ユダヤ教徒の指導者たちが必死に守って、民衆にも厳しく教えてきたことを、簡単に破ったのです。

新しいもの、新しいやり方が必ずしも良いこととは限りません。

良いかどうかは、新しさにあるのではなく、柔軟な発想と行動力の中に現れるのではないでしょうか。

群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされていた。

「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言うものもいた。

しかし、ユダヤ人たちを恐れて、誰もイエスについて公然と話す者はいなかった。

(ヨハネ7・12〜13)

キリスト教という宗教、カトリック教会という組織は、2000年以上前に確立されたものではありません。

罪深い歴史も、多くの失敗もありながら、今なお進歩し続けていると感じます。

特に、フランシスコ教皇になってからの時代は(情報が誰でも簡単に手に入るようになり)、現代社会と向き合う姿勢が内部の反発を招く様子も見てとれます。

慎重でありながらも、内外の課題に目をつぶらず、時には世界政治を動かすほどの影響力を発揮される教皇様は、信仰面だけでなく、リーダーとしてわたしたちの手本ではないでしょうか。

他の教会のある年配の信徒の方とお話ししていたら、「教会のことをいろいろ一人でしていて大変だ。青年向けの事業をやっても、うちの教会には若者はいないので誰も参加できない。」とおっしゃいました。

確かに、高齢の信徒が多い教会なのかもしれません。

ですが、本当に、誰も後任がいないのでしょうか。

一人も若い信徒はいないのでしょうか。

変わることを拒絶しているだけかもしれない、と考えてみる必要はないでしょうか。

久留米教会では、長年、納骨堂の管理を一人の信徒(80代後半)に任せきりでした。

「誰か若い人に代わってもらいたい」とおっしゃり、何人かの方に依頼してみました。

先日、ようやく「やります」と言ってくれたのは、20代の女性2人でした。

本当に、とても嬉しい出来事でした。

わたしたち強い者は、強くない人たちの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。

わたしたち一人ひとりは、互いにキリスト者として造り上げられるのに役立つように、隣人を満足させるべきです。

忍耐と励ましの源である神が、あなた方に、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。

それは、心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり父である方をたたえるためです。

(ローマ15・1〜2、5〜6)

失敗を恐れず、前に進むために、与えてもらった役割に責任を持つ。

教会のために、集うキリスト者のために、そして、自分自身のために働く。

そうしたことができるのは、聖霊が背中を押してくれているからなのだ、と強く再認識した1週間でした。

人間の本質

見なければいいのに、つい見てしまうのが「ネットニュース」と「SNS」

報道という言葉とは程遠い、質の低い(取材に基づかず、噂と想像と憶測とが入り混じっている)内容を見聞きするたびに、これは一種のいじめに近い気がするのです。

「いじめ」には、言葉、態度、精神的、暴力など、いろいろな種類があると定義されています。

判断基準は非常にシンプルで、「身体的・精神的にかかわらず、いじめられた本人が苦痛を伴うかどうか」です。

そして、被害者がいじめを受ける「きかっけ・動機」はあるものの、「原因」は見当たらない(少なくとも本人に心当たりはない)という特徴が、多くの場合に言えることです。

わたしも子どもの頃、心当たりなくいじめのようなことをされた経験があります。

いじめは、子どもの社会にだけある問題ではありません。

大人の社会のほうがむしろ、陰湿でしつこく、凶暴性を帯びているように思います。

イエス様の公生活は、苦難の日々だったと言えると思います。

ご自身が、「人々は理由もなく私を憎んだ」と言われています。

「これは一種のいじめ状態だったのだ」、とプロテスタントの牧師さんが書いておられるコラムがありました。

イエス様は「理由もなく憎まれ」、ユダヤ社会という閉塞集団の中で「いじめによる殺人」のような状況に追い詰められたのだ、そんな状況でも、イエス様が閉塞感や絶望感に蝕まれなかったのは、上の世界を見ておられたからなのだ、と。

わたしたちのように、目に見える世界に翻弄されることなく、この世界を創られた、神だけに目を向けておられたのです。

神よ、わたしを救ってください。

水はわたしの首にまで達しました。

わたしは泥の深みに沈み、そこには足を掛ける所もありません。

わたしは水の深みにはまり、渦に巻き込まれました。

わたしは叫び疲れ、喉は嗄れました。

わたしの神よ、目は待ちわびて衰えました。

故なくわたしを憎む者は髪の毛よりも多く、わたしを欺く者は頭の毛よりもおびただしい。

(詩編69・2〜5)

だまし打ちを仕掛ける敵を喜ばせず、故なくわたしを憎む者が、目くばせし合うことのないようにしてください。

彼らは平和を語らず、国のうちに穏やかに住む者を欺こうと企みます。

(詩編35・19〜20)

ほかの誰も行わなかったような業を、わたしが彼らの間で行わなかったなら、彼らには罪はなかったであろう。

だが、今、彼らはその業を見たうえで、わたしとわたしの父を憎んでいる。

しかし、これは、『人々は理由なしにわたしを憎んだ』と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためである。

(ヨハネ15・24~25)

人を憎んだり恨んだりするのは、ある種、人間の本質的なものかもしれません。

ガザで起きている惨劇は、ジェノサイドです。

ハマスから奇襲攻撃を受けたイスラエルがガザ攻撃を激化させたのに伴って、欧州や北米、オーストラリアなどでイスラエルへの批判とともに、反ユダヤ主義の動きが目立つようになっています。

また、アメリカ大統領の「ガザを所有」「住民を全員他国に一時的に移住させる」といった、トンデモ発言が新たな火種となっています。

実行されることはないでしょうが、この発想自体がジェノサイドです。

わたしがあなたと争う時に、正しいのは、主よ、あなたです。

それでも公正について、わたしはあなたと話したい。

なぜ、悪人の道が栄え、不忠実の極みの者がみな、安穏としているのですか。

あなたが彼らを植えられ、彼らは根を張り、成長して実を結びます。

あなたは彼らの口には近いのですが、腹には遠いのです。

主よ、あなたがわたしを知り、わたしを見、わたしを試みられると、わたしの心があなたとともにあることがお分かりになります。

(エレミヤ12・1〜3)

アウシュビッツの解放から1/27で80年となり、各国の首脳を招いた式典が開かれました。

当時を語ることができるホロコーストの生存者が減り、記憶の継承が課題となる一方、若者の間ではSNSを通じて「否定論」(ホロコーストは実際にはなかった、という考え)が広がっているそうです。

現在でもフランス語やスペイン語の聖書で、「焼き尽くす捧げ物」がホロコーストと表記されているものもあります。

奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部を祭壇で燃やして煙にする。

これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。

(レビ記1・9)

生存者の方の訴え、「人間は忘れる。だからわたしは何度も言う。二度と同じ悲劇を繰り返すなと」「憎しみは憎しみを生むと警告する義務がある」という言葉は、非常に重いものでした。

人を憎み、恨み、相手を傷つけ、そして報復する。

負の連鎖が繰り返される中で、祈りの力はどこまで立ち向かえるでしょうか。

・・・・・・・・・・・・

詩編13『痛みに耐えかねた人の祈り』

主よ、いつまでですか、とこしえにわたしをお忘れになるのですか。

いつまでみ顔をお隠しになるのですか。

いつまでわたしは魂を悩ませ、心に痛みを抱けばよいのですか。

いつまで敵がわたしについて勝ち誇るのですか。

わたしの神、主よ、わたしを顧みて、わたしに答え、目に光を与えて、死の眠りに就かせないでください。

「わたしは勝った」と敵に言わせず、わたしの倒れるのを見て、敵を喜ばせないでください。

わたしは、あなたの慈しみに寄り頼み、わたしの心は、あなたの救いを喜びます。

わたしは歌います、主に。

恵みを与えてくださった主に向かって。

閉ざされた信仰

中世のスペイン王国・ポルトガル王国で、ユダヤ人でユダヤ教からキリスト教に改宗した人々のことを、「コンベルソ」(新キリスト教徒)と言います。

イベリア半島(現在のスペイン)は、ヨーロッパの中で最もユダヤ人が住む地域でしたが、キリスト教国とイスラム教国のせめぎあいの中で翻弄され、レコンキスタの最中に即位したカトリックの国王の迫害を逃れるために、多くのユダヤ人がキリスト教に改宗しました。

そのような中、1478年にローマ教皇の許可を得てドミニコ修道会が異端審問制度を始めます。

この異端審問所は、ユダヤ教徒やイスラム教徒に対してではなく、新キリスト教徒の中の背信者を取り締まるために設けられたのです。

1492年、国王はついにユダヤ教徒追放令を出し、キリスト教に改宗しないユダヤ人は国外に退去することを命じました。

ちなみに、レコンキスタとは、イスラム教徒から不当に領地を占領されたとして、その支配に抵抗するカトリックを信仰するスペイン人による領土奪還のことです。

レコンキスタ、とは19世紀に作られた造語で、当時の人々はそのような自覚(我々はスペイン人である、イベリア半島は統一すべき、というような)はなかったようです。

アメリカの新政権が打ち出した政策、「犯罪を犯した不法移民を国外退去か、グアンタナモの収容所に入れる」は、もちろん根本的には全く別のものですが、どこか似たような政策に感じます。

中世の当時、「スペイン」というひとつの国は存在せず、キリスト教・ユダヤ教・イスラム教という宗教カテゴリーごとに連帯するわけでもなかった。

当時の人々は各々の思惑を持って懸命に生きたのであって、その割り切れない生き様を単純化してしまってはならない。

国家や民族、信仰や善悪といった、後世の人々が創り出した「フィクション」で単純化して線引きすることが、どれほど多くの悲劇を生み出してきたか、そして生み出し続けているのかを、現代に生きる我々は痛感している。

「レコンキスタ ―「スペイン」を生んだ中世800年の戦争と平和」

黒田 祐我 著より

全く知らなかった、中世のスペインの歴史について、とても勉強になる本です。

そして、歴史上の大きな転換点には良くも悪くも、いつもカトリック教会(教皇)の深い関わりがあったことを、この本でも改めて認識させられました。

わたしは、聖書の基本理念はこの箇所に表されていると、いつも思います。

お前たちが自分の土地の刈り入れをするとき、お前は畑の隅まで刈り尽くしてはならない。

またお前の刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。

お前のぶどう畑の実を取り尽くしてはならない。

お前のぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。

それらは貧しい人や他国の者のために、残して置かなければならない。

(申命記19・9〜10)

在留する他国の者や孤児の権利を侵してはならない。

やもめから衣服を質に取ってはならない。

エジプトで奴隷であったあなたを、あなたの神、主が贖われたことを思い起こしなさい。

畑で穀物の刈り入れをするとき、一束を畑に置き忘れたなら、それを取りに戻ってはならない。

それは在留する他国の者、孤児、やもめのためのものである。

そのように行えば、あなたの神、主はあなたのすべての業を祝福なさるであろう。

(申命記24・17〜19)

ミレーは、この申命記の理念を表したルツ記の場面を取り入れて「落穂拾い」を描いたと言われています。

これは、キリスト教の教えではなく、旧約聖書に書かれている「全人類」への教えではないでしょうか。

レコンキスタの時代も、現代も、自分たちがそもそも寄留者に過ぎないことを完全に忘れているのです。

もちろん現代社会は、各国が定めた法律に則って暮らす義務と責任をだれもが持っていますが、「メキシコ湾」か「アメリカ湾」か、そのようなレベルの争いが未だに繰り広げられているのが現実です。

問題が拡大したのはテレビ局のせい、山火事が大規模で長期間にわたったのは前政権の予算配分のせい(気候変動対策に予算を割きすぎたから)、旅客機に軍のヘリが追突したのはFAAがDEI(多様性、公平性、包摂性)の推進のために「重度の知的障害や精神障害を持つ人々の雇用を進めた」せい、、、。

(もちろん、大統領の根拠のない発言です)

紹介した本によると、10世紀のアンダルス(現在のスペインの一部)では、どれか一つに統合されることのないハイブリッドな社会でした。

公用語はアラビア語、日常言語はラテン語が俗語化したロマンス諸語、ヘブライ語もユダヤ人の儀礼言語として用いられていました。

イスラムが実質的に支配していた10世紀の後ウマイヤ朝は、ユダヤ教徒もキリスト教徒も、その庇護のもとで自らのアイデンティティを維持しながら、それぞれの分野で活躍していたそうです。

「多様性に根差し、宗教的寛容によって形作られた非凡なる中世文化」と書かれています。

2025年の今、そのような社会の形成を求めるのは理想主義すぎるでしょうか。

少なくともキリスト教を信仰するのであれば、信仰の根本を思い起こし、わたしたち一人ひとりがもっと寛容でなければならない、と痛感するこの頃です。

ミサ後の、わたしの大好きな光景です。

あちらこちらで、それぞれの日常を交換する信徒の皆さん。

わたしも、週に一度お会いする方々と言葉を交わす日曜日が大好きです。

女性の決断

めでたし聖寵充ち満てるマリア

主御身とともにまします

御身は女のうちにて祝せられ

御胎内の御子イエズスも祝せられたもう

天主の御母 聖マリア

罪人なるわれらのために

今も臨終のときも祈り給え

アーメン

わたしは、毎日の祈りはいまだにこの言い回しを使っています。

主の祈りもそうです。

(天にまします・・・・)

日々、誰に向かって、誰を想いながら祈りを捧げていますか?

神に祈るなら、神は聞いてくださる。

そして、あなたは自分の誓願を果たすことが出来よう。

(ヨブ22・27)

わたしは彼らが呼ぶ前に応え、

彼らがまだ語り続けている間に聞き入れる。

(イザヤ65・24)

映画「マリア」が、先月ネットフリックスで公開されました。

聖母マリアの幼少期から、聖家族のエジプト逃亡までを描いた物語です。

福音書(外典も含む)の記述にとても忠実でありながらも、新しい解釈を用いたストーリーです。

この映画では、ヨゼフ様も若い俳優が演じています。

「ヨゼフに声を与えて欲しい」と、親交の深かった司教からの言葉があったから、と監督がインタビューで答えていました。

カトリック信徒のダニエル・ジョン・カルーソ監督は、

「私はこの物語を伝えたいという強い意志があった。

マリアの物語は過小評価されていると感じた。

私たちはみなキリスト降誕の物語を知っているが、彼女の視点からこの物語を伝えるというアイデアにとても心を動かされた。

マリアの立場になって、幼少期からキリストの誕生、そしてその後まで、このすべてを経験するのはどんな感じだったか、この若い女性は逆境に直面し、疑いや恐れを抱きながらも、最終的にはこの美しい『フィアット(fiat)』、つまり神からの恩寵を受け入れた」

と語っています。

監督は、「私たちはマリア様に祈ることが大好きで、マリア様を執り成し手として受け入れている。」とおっしゃっています。

マリア様は、象徴的で、美しく、聖なる母であり、私たち皆が崇敬している存在ですが、同時に若い女性でもあったのです。

若いというより、まだ少女でした。

彼女はその中で大きな決断を下し、前に進まなければなりませんでした。

そして、若いヨゼフ様もまた、困難な決断を下したのでした。

フランシスコ教皇は、先週の一般謁見のお説教で、次のように話されています。

「マリアの心には信頼の光が灯った。

神に委ね、従い、自分を明け渡した。

マリアは御言葉をその肉に受け、こうして、一人の女性、人間にこれまで託されたことのない、最大の使命に飛び込んだのである。」

映画の中で、誠実なユダヤ教徒の両親ヨアキムとアンナへのお告げに従って、マリア様は幼少期から神殿の中で育てられます。(外典:ヤコブの福音書に沿っています)

両親、マリア様、マリア様を見初めて結婚を申し込むヨゼフ様は、大事な場面ではその都度、天使ガブリエルから導きを受けます。

わたしは「神様のお導き」を強く信じていますが、その「神様」とは、わたしにとってはイエス様だけを指しているのではない気がしています。

なにか、聖なるものの集合体とでもいうか、イエス様の足元に集うマリア様を始めとする聖なるかたまり(天国の母も含む)が頭に浮かぶのです。

イエスは、常に生きて、人々のために神に執りなしをしておられるので、ご自分を通して神に近づく者を、完全に救うことがおできになります。

(ヘブライ7・25)

わたしたちは神の前に確信をもっています。

それは、わたしたちが神のみ旨にかなうことを求めるのであれば、神は聞き入れてくださるということです。

わたしたちのどんな願いをも神が聞き入れてくださることが分かるなら、わたしたちが神に願い求めたことはすでにかなえられていることも分かります。

(1ヨハネ5・14~15)

ヘロデ王をアンソニー・ホプキンズ、マリア様・ヨゼフ様は若くて美しいイスラエルの俳優が演じていたのも素晴らしかったです。

(アンソニー・ホプキンズは映画「2人のローマ教皇」でベネディクト教皇を演じていましたので、そのギャップがすごかったし、マリア様は他の映画ではたいていヨーロッパの白人俳優が演じていますから。)

ヨーロッパ第2のカトリックメディア、ポーランドのカトリック情報局KAIの特派員であるJJ神父(パウロ・ヤノチンスキー神父、ドミニコ会)のnoteの記事を参考にさせていただきました

・・・・・・・・・・・・・

アメリカ大統領は、就任後にワシントン大聖堂で礼拝に参加することが慣例となっています。

聖公会のマリアン・エドガー・バディ主教が、就任したばかりのトランプ大統領に説教壇からLGBTQと不法移民のために訴えたことがニュースになっていました。

バディ主教は、「大統領閣下、どうか慈悲をお与えください」と静かに語り、米国全体で「恐怖」が感じられるとおっしゃっていました。

(当然、トランプ大統領や側近たちは不満そうな表情で、後日、謝罪を求める声明を出してた。)

奇しくも一致祈祷週間の中でしたので、世界中が注目する中でこうした発言をハッキリなさった女性の主教様の行動力には感服させられました。

「女性だから」「女性なのに」というのは不適切な時代ですが、やはり女性の決断力と行動力はものすごいパワーを持っている気がします。

https://www.afpbb.com/articles/-/3559308?pno=3&pid=doc-36V64DR_1_2395207_preview

時代に沿った祈り

今年のご復活祭はいつか、ご存じでしょうか。

なんとなく3月末から4月上旬、という固定概念がありますが、今年は4月20日とかなり遅いご復活なのです。

1/18から1/25までの期間は、キリスト教一致祈祷週間となっています。

1968年以来、教皇庁キリスト教一致推進評議会と世界教会協議会が、毎年テーマを決めてともに祈る期間として続けられてきたものです。

その冊子には次のように書かれています。

今年は、西暦325年に二ケアで最初の公会議が開かれてから1700年目にあたります。

この会議には、伝承によれば、318人の教父が出席しました。

そのほとんどが東方教会の教父だったようです。

教会は、異なる文化的・政治的背景の中で同じ信仰を共有することがいかに難しいかを経験し始めていました。

二ケア公会議は復活祭の日付の計算方法を定めましたが、その後さまざまな解釈が生じたことにより、東方教会と西方教会では大抵は異なる日に復活祭が祝われるようになりました。

わたしたちは、毎年共通の日に復活祭を祝う日が再び来ることを待ち望んでいますが、偶然にも2025年の記念の年は、同じ日にこの大祝日を祝うのです。

キリスト教一致祈祷週間は、二ケア公会議当時のキリスト教世界よりもさらに多様化している、現代の文化に沿ったかたちで再解釈する機会です。

聖年の今年に、二ケア公会議から1700年の記念の年に、なんということでしょう。

今年の四旬節は、こうした大きな意味があることを心に刻んだうえで過ごし、例年以上に有意義な日々としたいものです。

二ケア公会議までの数十年の間に、キリスト者は意見の相違による対立が深刻になっていました。

一致祈祷週間の冊子によると、次のようなことで対立が深まっていたそうです。

・父なる神との関係におけるキリストの本性

・復活祭を同じ日付で祝うこと

・ユダヤ教の過越祭との関係について

・異端とみなされる神学的見解にたいする異議

・初期の迫害時代に棄教した人を再び教会に迎え入れる手順

イエス様は、こうしたことについてひとこともおっしゃってはいなかったのに、、、、。

イザヤは言った、「ダビデの家よ、聞け。あなたたちは、人間を煩わせるだけでは足りず、わたしの神までも煩わせるのか。それ故、主ご自身が、あなたたちに徴を与えられる。

見よ、おとめが身籠って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。

その子は、悪を退け善を選ぶことを学ぶまで、凝乳と蜂蜜を食べるであろう。

(イザヤ7・13〜15)

「聖書」(わたしたちが旧約と呼んでいるもの)は、当時のイスラエルの人々が待ち望んでいる救い主が必ず現れると言うことを預言しています。

その解釈がユダヤ教とは異なったため、「キリスト教」という新しい教えが確立されました。

わたしたちが信じている「カトリック」の教えも、この2000年以上もの間にさまざまに発展してきました。

わたし、主は、正義をもってお前を呼び、お前の手を取り、お前を守り、お前を民の契約、諸国の光とした。

見えない目を開き、囚われ人を牢獄から、闇に住む人々を獄舎から連れ出すためである。

(イザヤ42・6〜7)

主は仰せになる、「お前がわたしの僕として、ヤコブの諸部族を立ち上がらせること、イスラエルの生き残った者を帰らせることだけでは足りない。

わたしはお前を諸国の光とし、地の果てに至るまでの、わたしの救いとする」。

(イザヤ49・6)

この救いは、あなたが万民の前に備えられたもの、異邦人を照らす光、あなたの民イスラエルの栄光です。

(ルカ2・31〜32)

イザヤ書の中で、40〜55章の第2イザヤと呼ばれる箇所は、キリスト教ではメシア預言とされていて重視されています。

わたしたちの信仰の根底にユダヤ教の教え、旧約聖書があることを忘れてはいけないといつも思います。

つまり、西方教会も東方教会も、カトリックもプロテスタントも、大切にしている教えは同じ源流であることを忘れてはならないのです。

現代において、キリスト教のさまざまな宗派が一致して祈る、しかも同じ祈祷文を使って祈る期間が設けられていることは、本当に素晴らしいことです。

特に、今のように各地で世界を巻き込んだ戦争が起きている時には、なおさら宗派で争っている場合ではありません。

キリスト教一致祈祷週間については、↓こちらをご覧ください。

https://www.cbcj.catholic.jp/2024/12/19/31132/

・・・・・・・・・・・・・

かなり余談

西序二段70枚目の醍醐桜(16歳)は、円形脱毛症により髪がほとんど抜けてしまったため、きれいに頭をそり上げて今場所に臨んでいます。

相撲協会の「相撲規則」では、頭髪について「十枚目(十両)以上の力士は、出場に際して大銀杏(おおいちょう)に結髪しなければならない」と記載されていますが、厳密にこれに準ずるなら、スピード出世で今場所初めて大銀杏を結った大関大の里も規則違反だったことになります。

伝統を重んじる相撲界も「まげのない力士も個性だ」と、多様性を尊重する時代となったようです。

答えをさがすために

先日、ある教会の信徒の方といろいろなお話をするなかで、その方がこうおっしゃいました。

「家庭の問題について神父様に相談したけれど、求めているような答えをいただけなかった。

結婚していらっしゃらないし、お子さんもいないので、やはりそういう問題には、、、なのでしょうか」

神父様方にはたいへん失礼ながら、信徒がそういう疑問を持つのは仕方のないことかもしれません。

その際に、(若輩者で未婚で子なしのわたしが)このようにお答えしました。

「神父様は、神様とわたしたちを繋ぐ仲介者のような存在なのではないでしょうか。

問題の答えを求めるのではなく、自分で答えを見つけるきっかけを与えてもらえることを期待してはどうでしょう。」

わが子よ、もしお前が、わたしの言葉を受け入れ、わたしの命令を心に蓄え、知恵に耳を傾け、英知に心を配るなら、そうだ、もし知性を呼び求め、英知を求めて声をあげ、あたかも銀のように、知恵を求め、あたかも隠れた宝のように、知恵を探すなら、その時、お前は主を畏れることを悟り、神を知ることを見出すだろう。

主は知恵を与え、その口から出る知識と英知を与えてくださるのだから。

主は正直な人々のために健全な知恵を蓄え、誠実に歩む人々の盾となり、公正な人々の行く道を保ち、その聖なる人の道を守ってくださる。

(箴言2・1~8)

甲乙つけがたいのですが、箴言は旧約のなかでトップ3に入る、とても好きな聖書です。

その方にも、「箴言を読んでみてください、探している答えのヒントが見つかりますよ!」とお話しました。

わたしに耳を傾け、日々、わたしの門の戸口で見張り、わたしの門の柱の傍らで番をしている者は幸いだ。

わたしを見出す者は命を見出し、主の恵みにあずかる。

(8・34~35)

人の心は自分の道を思い巡らす。

しかし、その歩みを導くのは主である。

(16・9)

いつの頃からか、わたしは人に悩みを相談しなくなりました。

(もちろん、心を軽くしたくて愚痴を聞いてもらうことはあります)

たとえ似たような境遇で、似たような悩みを持っている友人であったとしても、必要としている(求めている)答えが同じだとは思わないのです。

◇ミサでの神父様のお説教に、必ず一つの(その時点でのわたしにとっての)キーワードを見出す

◇聖書を読んで心を落ち着ける&導きを探す

(それでもだめなら、ワインを飲んで早くベッドに入る!)

神は、わたしたちがどのような苦難にある時でも慰めてくださいます。

そこで、わたしたちも、自分たちが神から慰めていただくその慰めによって、あらゆる苦難の中にある人を慰めることができるのです。

わたしたちが苦しみに遭うとするなら、それは、あなた方が慰められ救われるためですし、わたしたちが慰められるとするなら、それは、あなた方がわたしたちも受けているのと同じ苦しみを耐え忍ぶにあたって、力を発揮する慰めがあなた方に与えられるためです。

(2コリント1・4~6)

パウロたち、初期の使徒たちが受けていた迫害、苦難を基にしたことばですが、現在のわたしたちそれぞれの悩み・苦しみに重ねて読んでみてはどうでしょうか。

悩み・苦しみは様々にわたしたちに降りかかってきます。

人生とは、そのようなことの連続ともいえます。

ミサの時に偶然となりに座った方も、おそらく何かを乗り越えた方か、現在悩みの中におられるか、だと想像してみるのです。

そうすると、自分は一人ではない、誰もが神様のお導きを探しているのだ、と思えるのです。

誰かに答えを教えてもらいたい、と思うのは自然なことです。

わたしたちキリスト者であれば、なおさら、神父様に助けを求めるでしょう。

亡くなった母が、当時通っていた聖書勉強会の神父様に悩みを打ち明けていました。

「わたしはまだ洗礼を受けていませんが、亡くなった義母と同じお墓に入りたくないのです。どうしたらいいでしょうか。」

その神父様は、秒速の返答でした。

「あなたの信仰はあなたの心のものです。

死んだ後の骨がどうなるかなど、心配する必要はありません。

あなたは今の信仰を大切にし、骨のことは残された家族に任せなさい。」

あっぱれなご回答に、母が大変喜んでいたのをよく覚えています。

わたしが人に相談しないのは、悲観的な意味ではなく、答えは外にはない、と実感したからだと思います。

そして、全ての思い煩いは神様の導きに委ねるしかないのだ、と痛感しているからです。

お前が呼べば、主は答え、叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

(イザヤ58・9)

「わたしが来たのは、あなたがわたしを呼び求めたからである。

あなたの涙、あなたの念願、あなたの謙遜、あなたの心の痛悔がわたしを動かし、あなたのもとに来させたのだ」。

(「キリストを生きる」第3巻第21章6)

『わたしはここにいる』とは、なんて心強いフレーズでしょう。

呼び求めれば近くに来てくださる、と知っていれば、これ以上に心強いことがあるでしょうか。

わたしは、人から悩みの相談を受けるのは好きです。

その方が、自分なりの答えを見つけられるよう、アドバイスができたら幸いだといつも思っています。

家庭における愛

新年あけましておめでとうございます。

お正月を家族とともに過ごす、というのは日本の良き伝統ですね。

我が家には中学生の甥が一人だけ帰省してくれたので、「初詣に行こう!」と教会に連れて行き、一緒に座って祈ることができました。

素晴らしい一年のスタートが切れた気分です。

今年はどのような一年にしたいですか?

今年の抱負、どのように考えていらっしゃいますか。

新年最初に、トビト記を読みました。

トビト(義人としてトビトと息子のトビア、その嫁のサラ)への神の絶えざる保護、苦難や迫害にあっても神に忠実に生きる姿が物語形式で描かれています。

わたしは4人の姪甥に、「人からして欲しいことを人にもしなさい(マタイ7・12、ルカ6・31)」と常々話しています。

トビト記には、その由来とも言える教えが書かれています。

目が見えなくなり、生きていることが辛く、死にたい、と嘆き暮らすトビト

嫁いだ夫7人が次々と亡くなり、何のために生きているのかわからない、この世から解き放って欲しい、と願うサラ

二人を繋いだのは、神の使いラファエルでした。

息子よ、日ごとに主を思い起こしなさい。

息子よ、できるかぎり施しをしなさい。

息子よ、すべてのみだらな行いから身を守りなさい。

息子よ、お前の兄弟たちを愛しなさい。

子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。

お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。

(トビト記4章抜粋)

この4章の教えは、現代でも親が子どもに伝えるべき全てではないかと思わされます。

兄弟、とは、この時代は親族(従兄弟など)を指しており、家族を大切にすることを意味しています。

ラファエルを伴ってトビアが旅に出る際、息子にこう語りかけるトビト

息子よ、旅に必要なものを整え、兄弟と一緒に出発しなさい。

天におられる神が、お前たちを守り、無事にわたしのもとに連れ戻してくださるように。

息子よ、神の使いが、お前たちとともにいて、無事に旅をすることができるように。

(5・17)

7人もの夫に(結婚したその夜に)死なれた娘サラがトビアと結婚することになり、翌朝トビアが無事に生きていることを知ったサラの父の祈り

「神よ、あなたは、あらゆる清く尊い賛歌をもってたたえられますように。

あなたのすべての聖者と被造物とが、いく千夜にわたって、あなたを賛美しますように。

主よ、彼らに憐れみと救いを与え、彼らの一生が喜びと憐れみに満たされますように」。

(8・15〜17)

二人の父の、こどもに対する愛情と神への賛歌が感動的で、ここも、現代の親のこどもへの願いの全てではないでしょうか。

サラの家での婚礼期間を終えて家に戻る際に、トビアが義理の両親へかける言葉も、親へのこどもからの愛の全てです。

「主がわたしに一生の日々、あなた方を敬う恵みを与えてくださいますように」。

(10・14)

ラファエルが神の使いであることを明かし、トビトたちに向けてこう言います。

日ごとに神を賛美し、かつ神に向かって歌いなさい。

(12・18)

ふと開いたトビト記には、わたしの今年の抱負の全てが詰まっていました。

家族への愛、親子の慈しみ合い、こどもへ伝えたい大切なこと、これがすべての家庭において大切にされれば。

改めて、家庭がすべての愛の根幹であることを、新年から再確認することができました。

・・・・・・・・・・・・・・

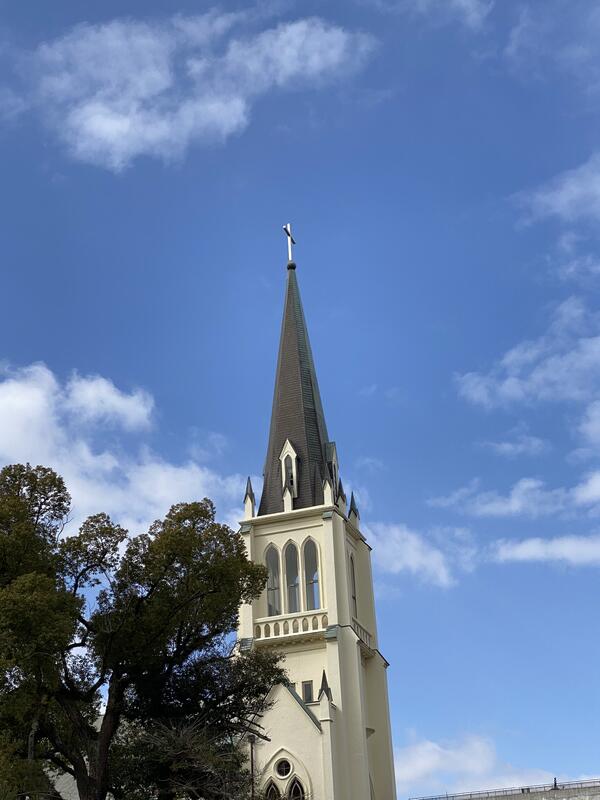

2025年の聖年は、次の教会への巡礼が推奨されています。

福岡教区 巡礼指定教会

浄水通 教会(福岡県)

大名町 教会(福岡県)

久留米 教会(福岡県)

小 倉 教会(福岡県)

佐 賀 教会(佐賀県)

島 崎 教会(熊本県)

八 代 教会(熊本県)

大 江 教会(熊本県)

久留米教会にも多くの方が巡礼に来られるかと思います。

初めて久留米教会に来られる方には、聖堂入り口に、「わたしたちのあゆみ(久留米教会の歴史)」「はじめて教会に来られた方へ(未信者向け)」という2種類のパンフレットと、12月に発行したみこころレターを置いております。

巡礼のスタンプラリーのためのスタンプも準備しております。

どうぞ、ごゆっくりお祈りください。

皆様にとって、2025年が希望豊かな一年となりますように。

・・・・・・・・・・・・

聖年の祈り

天の父よ、

あなたは、わたしたちの兄弟、御子イエスにおいて信仰を与え、

聖霊によってわたしたちの心に愛の炎を燃え上がらせてくださいました。

この信仰と愛によって、

神の国の訪れを待ち望む、祝福に満ちた希望が、

わたしたちのうちに呼び覚まされますように。

あなたの恵みによって、わたしたちが、

福音の種をたゆまず育てる者へと変えられますように。

この種によって、新しい天と新しい地への確かな期待をもって、

人類とすべてのものが豊かに成長していきますように。

そのとき、悪の力は打ち払われ、

あなたの栄光が永遠に光り輝きます。

聖年の恵みによって、

希望の巡礼者であるわたしたちのうちに、

天の宝へのあこがれが呼び覚まされ、

あがない主の喜びと平和が全世界に行き渡りますように。

永遠にほめたたえられる神であるあなたに、

栄光と賛美が世々とこしえにありますように。

アーメン。

聖年の日程表

https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2024/04/JPN-CAL.pdf