行事風景

普通のこと

今回の滞在は長かったため、いろいろなことをじっくりと考える時間がありました。

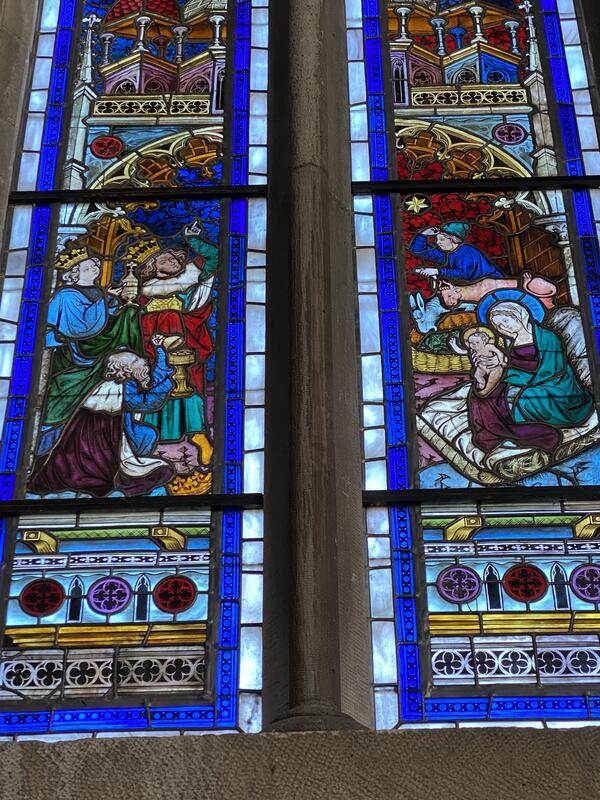

先日、クロイスターズ美術館に行ってきました。

ここはメトロポリタン美術館の別館になっていますが、セントラルパークの中央あたりにある本館からはかなり遠く、マンハッタンの上の方にあります。

1934年から1938年にかけて、ヨーロッパの4つの修道院と3つの礼拝堂が、石材のままニューヨークへ運ばれ、再建され、ひとつの建物として生まれ変わりました。

それが、このクロイスターズ美術館です。

クロイスターとは、修道院の内部にある回廊のことです。

9歳の姪、シャーロットは、父親が入学させたかった学校に入るために、0歳の頃から一緒にクエーカーのミーティングに行っていました。

(わたしたちが日曜日に集まるのをミサ、という代わりに、彼らは日曜日の集まりをミーティングと呼んでいます。)

今回、クロイスターズ美術館でカトリックの美術品に囲まれて圧倒されたようで、「わたしも大きくなったらカトリックになりたい!」と言っていました。

「ミーティングではいつも何をしてるの?」

「ただ静かにみんなでお祈りをするのよ。」

「どんなことを祈ってるの?」

「みんなが幸せに、平和に暮らせますように、って祈ってる。」

「今度から、家族それぞれの幸せについてもお祈りしてみて!」

そんな会話をしました。

カトリック学校に配布されている『よき家庭』という季刊誌の昨年12月号に、森山司教様が寄稿されており、こう書いてありました。

何を中心にし、どこに生活の基盤を据えるのかはとても重要な課題です。

グローバリゼーション、さらにコロナの影響により、その場にいなくとも、オンラインで会議ができ、必ずしも対面で話す必要はなく、自室にいて世界中の人々と交信できることは、一昔前からすれば驚くべきことです。

しかしながら人は、やはり直に相手の顔や表情を見、その声を聴いて安心したり、より互いの理解を深め合ったりします。

「家庭は社会生活の第一の細胞」(カテキズム2207番)なのですから、今一度、家庭からすべてが始まり、生まれることを再確認してみてはどうでしょうか。

こうして外国に暮らす家族を訪ね、それぞれがどのような価値観のもとで生活しているかを実際に確認し、来て良かったと心から思います。

四旬節にあたり、改めて家族の大切さ、普通のことですが、これが1番大切なことなのだと再確認できました。

主よ、あなたはわたしの心を調べ、わたしを知り尽くしておられる。

あなたはわたしが座るのも立つのも知り、遠くからでも、わたしの思いを見通される。

あなたはわたしが歩くのも休むのも見守り、わたしの道をことごとく知っておられる。

わたしの舌に言葉が上る前に、

主よ、あなたはすべてを察しておられる。

あなたは後ろからも前からもわたしを庇い、

その手をわたしの上に置かれる。

(詩編139・1〜5)

もしニューヨークに行く機会がありましたら、クロイスターズ美術館にぜひ行ってみてください。

個人的な旅の中で感じた、信仰にまつわることを書いてきた1ヶ月でした。

お読みくださって、ありがとうございます。

自分を持つ

わたしが今回ニューヨークに来たのは、家族の今と将来を、自分の目と心で確認するためです。

妹は、ニューヨークに住むようになって30年近くになります。

今ではこちらで会社を運営し、2人の娘がいます。

もちろん日本でもそうですが、働く母というのはとても大変です。

5年ぶりに来ましたが、日本と同じく、物の値段が上がり(と言っても、全てが日本の倍以上の価格です)、ますます暮らすのが大変になっていました。

妹も洗礼を受けていますが、教会からは遠ざかっており、それも心に引っかかっていました。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の水が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

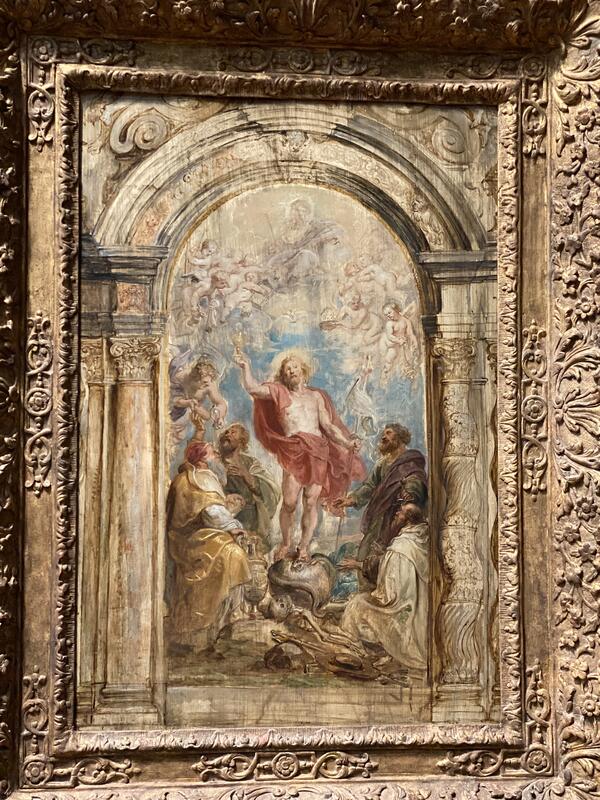

(フリックコレクションで見た、ヴァン・ダイク作の作品です)

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

満ち足りると、わたしはあなたを否み、「主とは誰か」と、言うようになるでしょう。

また、貧しくなると、わたしは盗みをし、わたしの神の名を汚すようになるでしょう。

(箴言30・7〜9)

世界中から人が集まっている人種のるつぼであるこの街は、さまざまな問題を抱えており、貧富の差、人種差別はますますひどくなっているように感じます。

先日書いたように、教会といってもとても多くのプロテスタント宗派がありますし、心に不安を抱えてセラピーを受けるのも(金銭的に余裕があれば)普通のことです。

「人を養うのはもろもろの収穫物ではなく、あなたに信頼する人々を守るみ言葉である」と知恵の書にあるとおり(16・26)、この街では特に、自分をしっかりと持っていないと、不安と不満に押し流されそうになります。

妹もですが、彼女の友人たちも、世界中を移動して仕事をしている女性が多く、仕事と生活、子育てを担うのは本当に大変そうです。

今回、こうして長い時間をこちらで過ごしているのは、旅行ではなく、共に生活をしてみて確認したかったからなのです。

彼女たちが、自分をしっかりと持ち、信念を持って強く逞しく生きている様子を確認でき、安心しています。

わたしが知り得ただけの感覚ではありますが、彼女たちに共通していると感じるのは、「人を羨まず」、「自分の役割が明確で」、「常に先を見据えている」、と言うことです。

もしわたしがこの街に住むとしたら、信仰がなければ自分を見失ってしまうかもしれませんが、彼女たちからたくさんのことを学ぶ毎日に感謝しています。

慎み深く自尊心を保ち、自分の真価を知って自らを評価せよ

(シラ書10・28)

あなたに感謝をささげるために、日の出前に起き、暁にあなたに祈らなければならない

感謝を知らない者の望みは、冬の霜のように解け、無用な水のように流れ去る

(知恵の書16・28〜29)

聖書を持ってきて、本当に良かった!

1日に一度は聖書を開き、今日の糧となる言葉を探すことで、心の底から落ち着くことができるのはお恵みです。

余談ですが、この街に住む人は多くが外国から移住している人で、苦労して生きているからか、人に優しいと感じます。

イスラエルに行った時に、みんなが「シャローム!」と声をかけてくれたように、毎日何人もの人が小さく微笑みながら「ハァィ」と会釈してくれるか、「ハブ ア ナイス デイ!」と言ってくれます。

日本では、知らない人に挨拶をする、なんて習慣はありませんね。

来週は、少し遠くに家族で旅に出るため、このコラムはお休みさせていただきます。

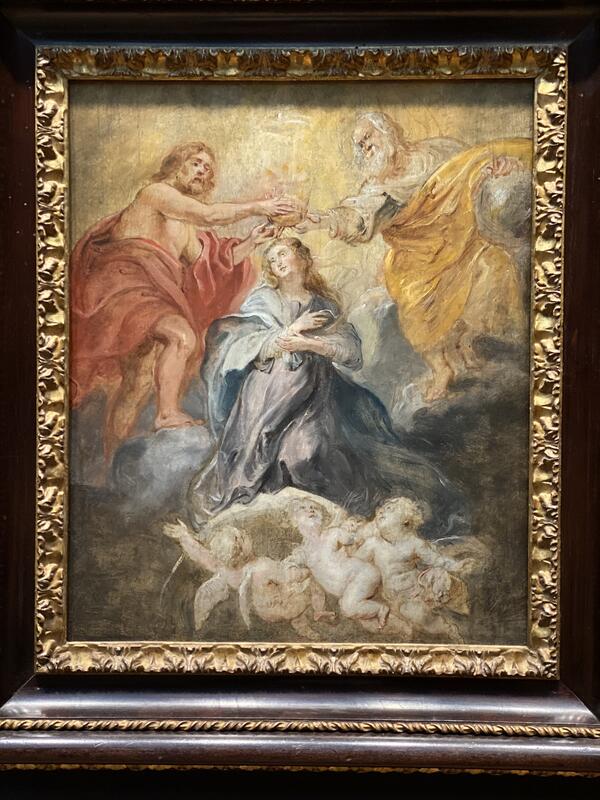

キリスト教の芸術

メトロポリタン美術館に行きました。

日本で有名な絵画展があっても、写真撮影は出来ないことが普通ですが、こちらではOKです。

もちろん、その美術館の収蔵品だから、と言うこともありますが、例えば小学生が課外授業でクラスごと訪れていて、座り込んで写生していたりするのも普通の光景です。

とても1日では見て回れない数の展示品がありますので、見たいポイントを調べてから行かないと、疲れ果てるだけに終わる贅沢な美術館です。

わたしはいつも、同じ絵を見るために行くのですが、今回はこれらのキリスト教にまつわる作品を初めて見ました。

カトリック教会が芸術に力を入れるようになったのは、宗教改革に端を発しています。

トリエント公会議で、芸術は崇拝の対象ではないとの判断がなされ、建築や絵画が重要な位置を占めるようになって行きます。

絢爛豪華で力強い教会の建築を推し進め、教義の重要性を絵画や彫刻で語ることに力を入れていきます。

1506年に着工されたローマのサン・ピエトロ大聖堂はその事情を反映している、とウィキペディアにありました。

「聖人崇拝に好意的ではないプロテスタントへの反動で、多くの聖人画も描かれるようになりました。

カトリック教会が宗教美術の力を利用したのは現代でいうメディア戦略であり、「宗教画=目で見る聖書」によって、わかりやすく、そして劇的に信者の宗教心に訴え帰依させようとしたのです。」

と書いてある記事も見つけました。

事情はどうあれ、現代のわたしたちにとってこうしたキリスト教の芸術は、信仰の助けというよりは心の滋養に最適なものではないでしょうか。

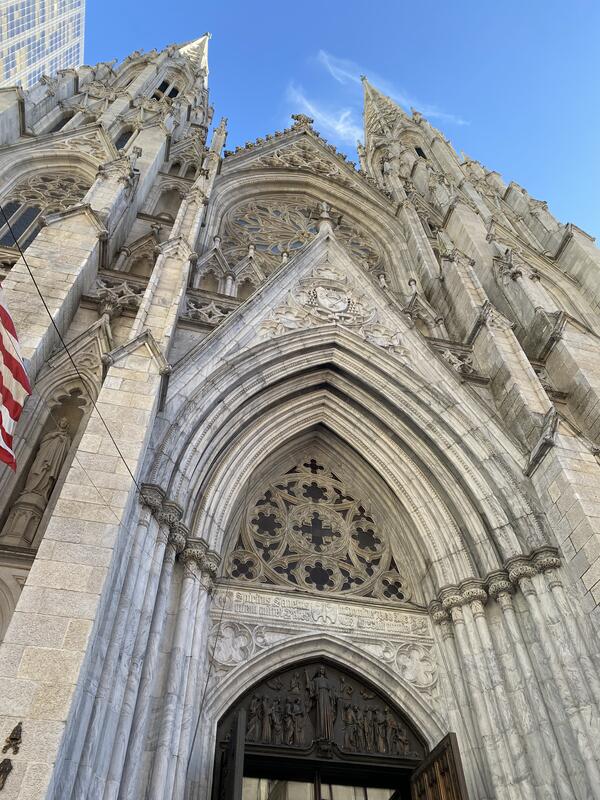

こちらは、ニューヨーク最大のカトリック教会、セントパトリック教会です。

五番街の真ん中にそびえ立つ、豪華絢爛な聖堂です。

平日の午後に行ったのですが、平日は毎日3回のミサがあり、ちょうどその最中でした。

どういう事情でかはわかりませんが(わたしが日曜に行く近くの教会も同じで)、聖歌はみんなで歌わず、一人のプロのような人(おそらく、音大の学生)が声高らかに歌い上げます。

神がほんとうに地上にお住みになるのでしょうか。

天も、天の天も、あなたを包むことはできません。

わたしが建てたこの神殿などなおさらです。

しかし、わたしの神、主よ、あなたの僕の祈りと願いを顧み、今日、あなたの僕がみ前にささげる叫びと祈りを聞き入れてください。

どうか、あなたの住まいである天でこれを聞き、聞き入れてお赦しください。

(列王記上8・27〜30)

8章は、「あなたは天にあってこれを聞き」と繰り返し書かれている、『ソロモンの祈り』という箇所です。

ソロモンが豪華絢爛な神殿を建て、そこに神の櫃を置いた時、雲が神殿に満ちます。

「主は密雲の中に住む」、とソロモンは悟ります。

豪華な神殿も教会も、建物そのものは、わたしたちにとっての一つの祈りの場所にすぎないのです。

自分磨き

先日の記事で、各所で人材が不足しているということについて書きましたが、ここアメリカでも危機に瀕している教会があることを知りました。

今、ニューヨークにいます。

犬の散歩で近所を歩いている時、姪が「あの古い教会は、維持できなくなって売られて、中は素敵なアパートに改装されてるのよ」と、教えてくれました。

↑この古い教会は、外観をそのままに、今はアパートになっているのです。

ブルックリンは、ニューヨークの中でもとても教会が多い地区で、2ブロックごとに様々な宗派の教会があります。

↓こちらは、フレンチバプティストの教会

そして、こちら↓が、わたしが滞在する時にいつもミサに行くカトリック教会です。

(妹の家から歩いて10分の距離です。

歩いている途中に、4つのプロテスタント教会があります。)

QUEEN of ALL SAINTS CHURCH

学校が併設されている、とても大きな教会です。↓

ご存知の通り、ニューヨークはとても物価が高く、不動産を維持するのはとても大変です。

エアライツ(空中権=近隣のビルからの眺めを阻害しないように、これ以上建物の上を高くしないという約束)を売って、維持費を得ている教会もあるそうです。

韓国では多くの召命があるのに、とも嘆いたことを書いていましたが、12/14発表の韓国統計庁によると、韓国の出生率は2023年は0.72となり、2025年には0.65まで低下するとの推計だそうです。

少子化が社会問題である日本でさえ、2022年の出生率は1.26ですので、いかに韓国が危機的な状況かがわかります。

つまり、韓国の召命が日本のようになるのは時間の問題なのです。

ある神父様に「もう久留米教会に神学生が実習に来てくれることもない。日本の教会はどうなっていくのだろう」という愚痴を話していた時、こうおっしゃいました。

「以前わたしが教えたように、信徒それぞれが『信仰のセンス』を磨いていくしかないのですよ」

信仰のセンスについては、前にもここに書きましたが、大切なことですのでもう一度書いておきます。

大まかに、2つのセンスが必要となります。

①能力としてのセンス

・聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力

・神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力

・日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力

②理解としてのセンス

・神の啓示について、各人が理解して得る意味

・人がそれを他者に表現するとき、信仰の知識として顕になるもの

どうですか?

難しい、と感じられたかもしれません。

でも、全てのセンスを持っている、と断言できなくとも、どれも薄っすらとは分かっているものではないでしょうか。

「今日、わたしがあなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものでも、遠く及ばぬものでもない。

それは天にあるのではなく、海の彼方にあるのでもないから、『誰がわたしたちのために天に昇り、海の彼方に渡り、それを取って来て、わたしたちが行うように、それを聞かせてくれるのか』と言うには及ばない。

実に、言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、あなたはそれを行うことができる」。

(申命記30・11〜14)

ローマ10章に引用されている箇所です。

司祭の数が足りない、少子化が心配だ、と嘆く前に、「わたし」に授けられている「言葉」を自覚する必要がある、と言うことです。

信者としての自分のセンスを、それぞれが磨くのです。

信仰のセンスは、個人の生き方で現されるものです。

上に書いた5つのポイントを意識して生活してみるといいですね。

わたしたちの信仰のセンスが磨かれれば、自然とその背中を見た若者の気持ちが芽生えてくれるかもしれません。

人の痛み

いつも、ここに書くことの基礎は、その週に起こった出来事や考えたことを信仰に結びつけています。

皆様は、今週はどのような日々でしたか?

何か、考えさせられることや、気になることはありましたか?

わたしは、「病気」についてずっと思いを巡らせていました。

以前から何度か書いたことのある、ある神父様から依頼を受けて支援を続けている方のことです。

彼に何かあると、決まって『虫の知らせ』があり、心に引っ掛かるものが湧き、連絡を入れるのです。

また、負のスパイラルに陥っていました。

いくつかの身体的な病気を患っているのですが、根本的な問題は、アルコール依存症です。

身体に不調があると入院し、病院にいる間はお酒が抜けることで精神的に軽やかになります。

信仰を持っていること・神父様とわたしに気にかけてもらっていることへの感謝に満ち、お電話をくださり、優しい言葉で会話をすることができます。

家に戻ると、そのうちまたお酒に浸るようになり、生かされていることの意味を問うようになり、自暴自棄になってしまうのです。

弟子たちはイエスに尋ねて言った、「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。

この人ですか。それともこの人の両親ですか」。

イエスはお答えになった、「この人が罪を犯したのでもなく、この人の両親が罪を犯したのでもない。

むしろ、神の業がこの人のうちに現れるためである。

わたしをお遣わしになった方の業を、

わたしたちはまだ日のあるうちに行わなければならない。

誰も働くことのできない夜が来る。

世にいる間、わたしは世の光である」。

(ヨハネ8・2〜5)

その方が、わたしにこれまで何度もおっしゃいました。

「どうしてわたしを見捨てないんですか。」

わたしは、「神父様から頼まれているからよ。わたしはあなたのことを見捨てませんよ。」とお答えします。

彼のために働くこと、それはわたしに神様がお与えくださった、一つの使命だと思っています。

彼の痛みが、なんとなくですが、わかるのです。

恐らく、わたしたちは誰も、同じような罪を繰り返し犯しているのではないでしょうか。

アルコール依存症は病気です。

それは、罪ではありません。

生かされている意味を疑うこと、それが罪だと思うのです。

病気、それも、本人に治す気があれば治る病気なのに、、、、とずっと考えています。

以前、その神父様から教わったことの一つに、「ある宗教的な体験によって自分が変えられた、という誰かとの出会い。その時を持っていることは幸いだ」というものがあります。

イエス様が十字架の死を予告される場面でおっしゃる言葉があります。

『父よ、わたしをこの時から救ってください』

いや、このために、この時のためにこそ、わたしは来たのである。

(ヨハネ12・27)

「この時」

誰かとの出会いがその人を救う、そのことはイエス様にとっての「この時」である、と教えてもらいました。

その方が、わたしとの出会いをきっかけに変わってくれるのを何年も待っているのです。

旧約の「難解さ」が好きなので、いつも好んで旧約を読むのですが、今回はこの記事を書くにあたって、書簡を読み返してみました。

書簡はストレートに心に入ってくる文章が多く、読んでいてワクワクします。

律法全体は、「隣人を自分のように愛せよ」という一句を守ることによって果たされます。

わたしたちは霊の導きに従って、生きているとするなら、また、霊の導きに従って前進しましょう。

機会あるごとに、すべての人に、特に、信仰によっていわば家族となった人々に対して、善を行いましょう。

(ガラテヤ5・14、23、6・10)

聖霊が言っておられるように、「今日、もしあなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない」。

あなた方のうち誰一人罪にまどわされて、頑なになる者がないように、むしろ、「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」。

(ヘブライ3・7、13〜15)

「この時」

「今日」

いずれも、神様がわたしたちに語りかけ、働きかけてくださる瞬間です。

人の痛みを感じるならば、神様が「働きなさい」と背中を押しているのだ、ということを忘れないように。

・・・・・・・・・・・・・・

2年間、久留米教会で司牧実習をしてくれた神学生のホンくん。

28日が最後のミサでした。

いよいよ、3/20に長崎で助祭に叙階されます。

久留米教会からも、バスを借りてみんなで叙階式に参列させていただこうと計画しています。

ホンくんは、韓国から来て日本で神学校に行き、長崎教区で叙階されます。

彼のために祈りましょう。

(彼の送別会を兼ねたバーベキューだったのに、彼が1番働かされていました!)