行事風景

救いの時

主の御降誕おめでとうございます。

主は、アハズに重ねて語られた、「お前の神、主に徴を求めよ。陰府の深みに、また天の高みに」。

しかし、アハズは言った、「わたしは求めません。主を試みるようなことはしません」。

そこで、イザヤは言った、「ダビデの家よ、開け。あなたたちは、人間を煩わせるだけでは足りず、わたしの神までも煩わせるのか。

それ故、主ご自身が、あなたたちに徴を与えられる。

見よ、おとめが身籠って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。

(イザヤ7・10〜14)

インマヌエル、わたしの洗礼名です。

キリスト者であることを自覚するべく反省する時などには、この霊名を思い返すようにしています。

与えていただいた名前、これがわたしの誇りです。

神様がわたしたちに与えてくださった徴、それは救いの象徴です。

わたしのいとしい方は、わたしに語りかけて言われます、

「わたしの愛する人、立ちなさい。

美しい人、出ておいで。

冬はさり、雨はやんで、もう去った。

大地には花が咲き乱れ、歌の季節がやって来て、山鳩の鳴き声が、わたしたちの国じゅうに聞こえる。

いちじくの木は初なりの実をつけ、花を咲かせたぶどうの木は香りを放つ。

わたしの愛する人、美しい人よ。

さあ、立って、出ておいで。

(雅歌2・10〜13)

雅歌は、紀元前4〜3世紀の間に書かれたとされており、ヘブライ語本では「歌の歌」と言う表題で、数ある歌の中でも最も美しい歌であるという意味が込められています。

花婿はイスラエルの民を愛する主なる神で、花嫁は主を愛するイスラエルの民

あるいは、キリストと教会、神と聖母マリア、キリストとキリスト者を当てはめて解釈されることもあります。

そう思ってこの歌を読み返すと、その美しさがさらに増すように感じます。

祈り続け、ようやく身籠って産まれたサムエルを、ハンナは主に捧げます。

「祭司さま、あなたの命に懸けて申します。

わたしはここであなたの傍らに立って主に祈っていた女でございます。

この子が授かるようにと、わたしは祈り、主はわたしの願いを聞き入れてくださいました。

ですから、わたしもこの子を主に委ねます。

この子は生きているかぎり主に委ねられたものです」。

(サムエル上1・26〜28)

「主に委ねる」、という表現が心にしみます。

(聖書の表記で、「」。というのが好きです。

大切なことを語り終えて、。で心を止める、という感じがしませんか?)

以前、悩んでいたことを友人に相談したところ、彼女が「神様にすべてを明け渡すしかないよ」とアドバイスをくれました。

目が開かれる思いでした。

すべてを「主に委ねる」ことは、何もせずにほおっておくこととは違います。

以前も書いたように、自分にできることをしたうえで、神様のお導きを信頼して待つのです。

24日の朝のミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「どのようなことが起きても、いつでも全てを主に委ねると言うマリア様の信仰を思い、アベマリアの祈りを祈っていますか?

神に全てを委ねる信仰は、覚悟を持つと言うことです。」

今年のクリスマスは、なにか、心が落ち着かないままで迎えてしまいました。

ひとつには、イスラエルで起きていることのためです。

新聞報道によると、ガザで食料配布用のトラックが襲われ、人々がトラックの荷台に乗って食料を奪い、その場でむさぼるように食べていた、といいます。

避難所では水は1日1人当たり1.6リットル、トイレは486人に1つ、感染症も急増しているそうです。

犠牲者が増える一方で、同時に生存者も、食料・水・燃料がなく、生きる希望を失っています。

希望の季節を迎えたキリスト教会のわたしたちは、救いのない状況を強いられている人々の現状を、ニュースの世界のこととして傍観してはなりません。

このような時に、どうこの気持ちを表したらいいかと考えていたところ、ローマの船津神父様のFacebookにその答えをみつけました。

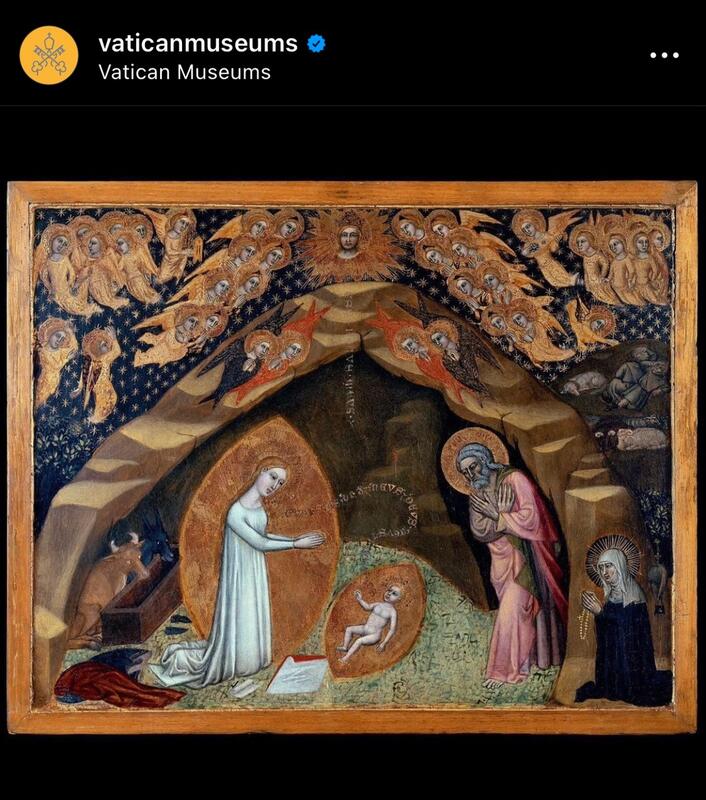

現在バチカンに展示されている「100の飼い葉桶」について、船津神父様はこう書いていらっしゃいました。

「様々あって面白い。

しかし一番強烈で心が痛むのは、今年、聖地ベツレヘムの教会に置かれている、瓦礫の中のイエス。

絶望、争い、悲しみ、恐れの世にイエスは生まれてくる。

希望、平和、喜び、愛として。」

みなさま、よい年末年始をお過ごしください。

ことば、沈黙

久留米教会の建物正面に、新しいステンドグラスが設置されました。

久留米市の市木のひとつである椿と、伝統工芸の久留米絣をモチーフにしたものです。

教皇フランシスコのお告げの祈りでのお言葉です。

沈黙と祈りを通してのみ、わたしたちは御父のみことばであるイエスに耳を傾け、空虚なことばやおしゃべりから自由になることができるだろう。

それは、キリスト教生活の本質的要素である。

声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である。

ならば、それが沈黙と大変関連していることがわかるだろう。

なぜならば、声は自分の内部で成熟したもの、聖霊の促しに耳を傾けることで得たものを表現するからである。

沈黙できないならば、意味ある言葉を話すのは難しいだろう。

それに対し、より注意深く沈黙すればするほど、言葉はより力あるものになる。

さあ、自問しよう。

自分の一日において、沈黙はどういう位置を占めているだろうか。

それは虚しい、あるいは重苦しい沈黙だろうか、それとも傾聴と祈りの空間、心を守る場所だろうか。

わたしの生活は節度を保ったものか、それとも無駄な物ごとであふれているのか。

わたしは父との二人暮らしですので、実際に家の中が静寂に包まれる時間があります。

小さなお子様のいるご家庭では難しいことですが、そうした静寂の中で沈黙し、じっくりと自分を見つめることも好きな過ごし方です。

パパ様のおっしゃる、「声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である」ということについて考えました。

最近は、人とのやり取りはもっぱらLINEで、というのが当たり前になっています。

わたしも、よほど緊急でなければ、友人との連絡はLINEばかりです。

もちろん、実際に会って顔をみて話をするのが、人と人とのコミュニケーションとしては理想です。

一方で、LINEに伝えたいことを書く際には、少し考えて、言葉を選びながら、できるだけ短く、と心がけることもできます。

現代社会においては、発することばもLINEに書いた文字も、それはわたしたちの「声」です。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の泉が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

心を守れ、という表現には、とても深いものを感じます。

心は、わたしたちの生活を支配する中核であり、心の動きによって身体全ての活動が促されるのです。

ひねくれたこと、曲がったことをことばや文字にして発すれば、相手だけではなく自分自身にもダメージがあります。

箴言の著者は、「主の言葉に耳を傾け、常に前を見つめ、歩みを強固にすることで、命の泉が湧き出る」と教えてくれています。

口数が多ければ罪を避けられない。

しかし、口を慎む者は賢い人。

(10・19)

人は、その口から出る言葉によって、善いものに満ち足りる。

(12・14)

慰めの言葉は命の木。

乱暴な言葉は魂の痛手。

(15・4)

言葉に心を留める人は喜びを見出す。

主により頼む人は幸い。

(16・20)

言葉を慎む者は知識ある人。

冷静な心を保つ者は理性ある者。

(17・27)

直接会って、適切なことばで会話ができない不安があるならば、黙って見守ることも時には必要かもしれません。

わたしはかなりズバッと相手に言うタイプなので、この格言を書いた紙をお財布に入れて持ち歩いていた時期があります。

Wisdom has two parts,having words to say and not saying it.

知恵には二つの面がある。

言うべきことを持つこと、それを言わないこと。

どこで見つけたものかは忘れましたが、今思えば、おそらく聖書から来ているのではないかと。

本当に大切だと思うことは、一度沈黙し、言うべきことを相手に伝えるかどうかを吟味し、できれば顔を見て伝えるように心がけています。

率直な戒めは、ひそかな愛に勝る。

友人の与える傷は真実なもの、敵の口づけは偽り。

(27・5〜6)

マタイ26・48にある、ユダのイエスへの口づけを想起させる箇所だ、と教わりました。

自分に対して友人がそうしてくれるように、わたしも、相手に伝えるべきだと思ったことは丁寧に対応するようにしているつもりです。

冒頭のパパ様のお話を、是非もう一度お読みください。

空虚なことばやおしゃべりに支配されないよう、沈黙の時間を大切にしたいものです。

心に潤い

ネットのニュースで見つけたお話です。

1688年に建立された長崎の曹洞宗のお寺、天福寺。

貧しく、本堂の床は抜け落ちそうで、天井から雪が舞い込むほどで、檀家に修復費用を募っていました。

このお寺は、キリスト教が禁止され厳しい取り締まりがあった江戸時代に、危険を冒して潜伏キリシタンを受け入れ、マリア像を本堂に隠し、彼らを積極的にかくまっていた歴史があるそうです。

1978年、少し離れた地区に住むカトリック信徒の人々が訪れ、「私たちは潜伏キリシタンの子孫です。お寺のおかげで信仰と命をつなぐことができました。少しでも恩返しがしたい。」と、400万円ほどの寄付を申し出たというのです。

寄付を申し出たカトリック信者たちは30人ほど。

その理由をこう語ったそうです。

「天福寺に何かあったときは助けるようにと、いろり端で代々、伝えられてきたから」

見返りを求めずに、お互いが助け合ったのです。

先日、友人にこう言われ、ハッとしました。

「あなたは人に見返りを求めている。

見返りを求めずに、相手に与えることを喜びとしたら、

相手から優しい言葉と行動が自然と出てくるよ。」

その通りだと思います。

災いだ、悪を善、善を悪と言い、

闇を光、光を闇とし、

苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。

災いだ、自らを知恵ある者とみなし、

自分一人で賢いと思っている者たちは。

(イザヤ書5・20~21)

マタイ5章の「幸いだ~」は、このイザヤ書が元となっています。

今のわたしは、まさにこの戒めがあてはまります。

自信過剰になりすぎ、人に認められたい、褒められたい、という傾向があるわたしを、この友人はハッキリと戒めてくれました。

その夜、開いた聖書にこのイザヤ書の文章を見つけ、さらに反省の念を深めたのでした。

おそらく以前のわたしでしたら、友人からこれほど鋭く指摘されたら、落ち込んでしまい、くよくよ考え込んでいたでしょう。

ですが、こうしてホームページの記事を書くために頻繁に聖書を開く習慣が根付いた今のわたしは、見つけた聖句から心に潤いを得ることができるようになりました。

耳の痛い指摘も、聖句を通して心に刻むようにしています。

求めていたことばを聖書に見つけた時の喜び。

心の眼が開かれる感覚。

気づかせてくださってありがとうございます、と湧きあがる気持ち。

新約聖書にも素晴らしい教えがありますが、旧約の面白さを教わったわたしは、聖書を開くときは旧約の、3000年前の人々の感覚に魅力を感じるのです。

わたしの日常に潤いを与えてくれるのは、聖書、芸術、音楽なのです。

もし目が見えるなら

お母さんの顔が見たいです

僕は目が見えないのに

お母さんは美術館に行って

絵のことをたくさん話してくれました

美しい空や美しいもの

風のささやきを心の眼で感じられるのは

母の影響です

目は見えなくても心の眼は見えているので満足している

だから、今から見えるようになりたいとは思わない

見えなくてもいい

だけどもし一瞬でも見えるなら

お母さんの顔が見たいです

ピアニスト辻井伸行さんのことばです。

母親が子どもに愛を無償で与えるのは当然かもしれませんが、これほど愛を注ぎ、子どもがそれを受け止めてタレントを広げている関係に、胸が震えます。

辻井さんが13年前の演奏会の時にアンコールで披露したオリジナル曲、「コルトナの朝」の演奏をお聴きください。

「イタリアの美しい田舎町、コルトナを旅した時に作った曲」というナレーションも、辻井さんだから、その景色が目で見えなくてもこれほどの美しい曲が生まれるんだ、と納得できます。

「みなさんに感動していただけで、僕も大満足です」という彼のことばが、今のわたしには特に感動的でした。

(アンコール曲の演奏は、ビデオ開始から1分ほどで始まります。)

残りの日々を

待降節が始まり、今年も残りひと月となりました。

今年のアドベントクランツは、このような感じに作りました。

2023年12月の教皇の祈りの意向は「障がい者のために」とされています。

わたしたちの間で、最も不安定な立場の人たちの中に、障がいのある方々がいます。

彼らの中には、無知や偏見に基づく拒絶にあい、疎外感を体験する人もいます。

社会制度は、教育、雇用、また創造性を発揮できる場所へのアクセスを通して、彼らの計画を支えなければなりません。

障がい者の受け入れを促進する計画やイニシアチブが必要です。

その中でも特に、付き添うことを望む人の大きな心が必要です。

それは、社会においても、また教会生活においても、様々な能力を持ったこれらの人たちの貢献と才能に対して開かれたものとなるように、わたしたちのメンタリティーを少し変える必要を意味しています。

それゆえに、完全にバリアフリーの小教区を作ることは、物理的なバリアを取り除くことを意味するだけではありません。それはまた、「彼ら」について話すのをやめて、「わたしたち」について話し始める必要があると理解することでもあるのです。

ちなみに、障害者、障碍者、障がい者、という日本語表記については、様々な意見があります。

わたしは、障害者のままで問題ないと思っています。

◆「障害」というのは障害者本人ではなく社会の側の障害のことであり、障害者は社会にある障害と向き合っている人たちだという考え

◆「障害者の気持ちを汲んで労る」という気遣いは、少々見当違いであり、現実的な社会の障害を取り除くことのほうが大事

英語では、disability(能力不全の意味)となります。

イエス様は、病気の人、障害のある人、やもめ、孤児など、社会的弱者であった人々を特に大切にされていました。

一般的に恵まれていた人よりも、恵まれていない人々の方がその恵みを受けていたのです。

わたし自身が身体に障害があるのであえて言うのですが、disability=できないことがあるから、周囲の人に助けてもらえる場面がよくあります。

いつも、知らない方が手を差し伸べ、肩を貸してくださり、心を配ってくださる方がどのような場面でもいてくれるのです。

わたしは本当に恵まれている、と思います。

障害がある、というのは、わたしのように誰が見てもわかる人とそうでない場合があります。

だれもが、必要に応じて、手を差し伸べ合うことが出来れば、と思うのです。

トビト記は、敬虔なイスラエル人のトビトと妻サラ、息子トビアの物語です。

トビトが息子に遺言のような話をする場面です。

息子よ、わたしが死んだら、丁重に葬ってくれ。

母を敬い、母がこの世にある間、その傍らを離れてはならない。

母の喜ぶことをし、何事にせよ、母の心を悲しませてはならない。

息子よ、お前がまだ胎内にいたころ、母がお前のために受けた多くの苦難を思い出しなさい。

そして母が死んだら、同じ墓に、わたしの傍らに葬ってくれるように。

(4・3~4)

息子よ、日ごとに主を思い出しなさい。

お前は一生を通じて日々、正義を行い、決して不義の道を歩んではならない。

お前の持ち物で施しをしなさい。施しをするときには、物惜しげな眼をしてはならない。

どんな貧しい人に対しても顔を背けてはならない。

そうすれば、神もまたお前に対してみ顔を背けないであろう。

(4・5~7)

子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。

お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。

(4・14~15)

この箇所は、旧約聖書の中ではじめて愛の黄金律が表現されたものです。

新約では「何事につけ、人にしてもらいたいと思うことを、人にもしてあげなさい」(マタイ7・12)と、より積極的になっています。

これは、わたし自身いちばん大切にしている黄金律です。

このような教えを、わたしたちが子どもたちや若い世代にきちんと伝えることが出来ているでしょうか。

親を敬い、人のためになることをし、人が嫌がることをしないで、自分がしてもらいたいことを人にもする。

これができれば、特に「障害があるから」という理由で人に特別に優しくするのではなく、困っている人には手を差し伸べる、助けが必要な人に肩を貸す、ということになるのではないでしょうか。

イエス様がおっしゃったように、最も小さな人びとにしなかったことは、すなわちイエス様にしなかったことなのです。

今年の残りのひと月を、悔いのないように過ごすためにも、「障害のある人」「困っている人」「助けが必要な人」のことをもっと普通に考え、自分もいつか人の助けが必要な時が来ることも同時に考えて、残りの日々を行動してみましょう。

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2023-11/intenzioni-preghiera-dicembre-2023.html

。。。。。。。。。。。。

信徒会館の防水塗装工事が終わり、こんなに綺麗になりました。

信徒のみなさまの維持費、献金がなければこのような大規模な補修工事はできません。

これからも、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

死者への愛

死者の月、皆さんも天に召された大切な人を想って過ごしておられるのでしょうか。

毎晩、寝る前の祈りの際に、「天国のみなさんを安らかに過ごさせてあげてください」ということばを唱えます。

わたしが神様にお願いしなくても全く大丈夫なことではあるのですが、母をはじめとする、周囲の大切だった人たちが天国でどのように過ごしているのかを想像するのです。

その人たちは、いまでもわたしにとって大切な人々なのです。

デンマークの哲学者、宗教思想家に、実存主義の創始者と言われるキェルケゴールという人がいます。(1813~1855年)

実存という言葉を、「今ここに私がいる」という意味で初めて用いました。

熱心なキリスト教徒でしたが、同時に、形式にこだわりすぎる当時のデンマーク教会への批判もしています。

彼は、人間の自己生成の段階を3つの段階によって説明したことでも知られています。

実存は深化してゆき、人間は最終的に宗教的実存に至る、と。

「宗教的実存」とは、神と一対一で向き合うことで本来の自分を取り戻す、ということです。

彼は、その著書『愛の業』のなかで、隣人には死者まで含めなければならないと言っています。

なぜなら、死者に対してわたしたちは明らかに義務をまた負っているからである。

もしわたしたちが現に見ている人々を愛するべきであるならば、わたしたちが見たことはあるが、死によって奪い去られたゆえに今はもう見ることのできない人々をもおそらくまた愛すべきであろう。

ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない。

義務を負う、とは、わたしたちは死者からの愛によって生きているということです。

さらに、こう言っています。

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも無私なる愛の行為である

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも自由な愛の行為である

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも信実な愛の行為である

キェルケゴールの思想は、一見かなり難解に思いますが、この文章は心にスッと入ってくる気がします。

毎年この季節には、マカバイ記のこの箇所を読みます。

ユダヤ人とアラビア人の戦いによって亡くなった戦死者が、罪の故に犠牲になったと知り、弔う場面です。

彼がこのように、最も善良で、崇高な心を持って行ったのは、復活について思い巡らしたからである。

もし彼が戦死者の復活することを希望しなかったら、死者のために祈るのは余計なことであり、愚かしいことであったろう。

だが、彼は敬虔な心をもって眠りに就いた人々のために備えられた、素晴らしい報いについて思い巡らしていた。

その思いは清く、敬虔であった。

彼が、死者のためにこの贖罪の捧げ物をささげたのは、彼らが罪から解かれるためであった。

(2マカバイ12・44〜46)

死者のために祈るということが無駄なことではない、という言葉は、母を亡くして悲しみに暮れていたわたしにとって大きな救いとなりました。

この箇所では、死者のために祈ることは彼らの罪を解くためですが、わたしが死者のために祈るのは、わたしの罪を赦してもらうためです。

天国で安らかに過ごしてほしい、そして、生前わたしが足りなかったところを赦してほしい、そう思って祈っています。

キェルケゴールの言うように、「ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない」というのはもっともです。

悲しみ続けることは、天に召された人々を心配させるだけです。

23日木曜日の朗読箇所は、まさに今のことを言い当てたかのようでした。

都に近づき、イエスは都をご覧になると、そのためにお泣きになって、仰せになった、「もしこの日、お前も平和をもたらす道が何であるかを知っていさえいたら・・・・・・。

しかし今は、それがお前の目には隠されている。いつか時が来て、敵が周囲に塁壁を築き、お前を取り囲んで、四方から押し迫る。そして、お前と、そこにいるお前の子らを打ち倒し、お前のうちに積み上げられた石を一つも残さないであろう。

それは、訪れの時を、お前が知らなかったからである」。

(ルカ19・41〜44)

聖書で「イエス様が泣いた」と記述されているのはここだけ、と以前教わりました。

西日本新聞11/20の朝刊に、姜尚中さん(東大名誉教教授)のコラムが掲載されていました。

パレスチナ人もユダヤ人も平和的に共存していた地で建国されたイスラエルは、事実上核武装する、サムエル記に登場するペリシテ人の巨人兵士ゴリアテのような国家になってしまった。

イスラエルの占領地に対するパレスチナ人の抵抗運動は、投石も含めた「石の闘い」と呼ばれた。

しかし、イスラエルの苛斂誅求から「石の闘い」の無力さが浮き彫りになり、やがてテロをいとわない過激な民族運動が台頭したとすれば、それは憎しみをエンジンとする暴力の連鎖を生み出したと言える。

*苛斂誅求(カレンチュウキュウ)=税などを容赦なく取り立てること。また、そのような酷い政治のこと。

イエス様が今生きておられたら、この現状に涙されるのではないかと想像しています。

わたしたち、人というのは、何千年経っても同じ過ちを繰り返しています。

他者を犠牲にして自分の主義主張を満たそうとする。

神様が嘆き、涙されている様子が浮かぶようです。

この死者の月の間は特に、イスラエルの紛争によって犠牲になった方々のためにも祈りましょう。