行事風景

あなたとともに

バチカンの一般謁見での教皇様のお話しには、いつも心を打たれ、新しい気づきを与えてもらいます。

わたしたちがある人物について最初に知ること、それは名前である。

わたしたちはそれによってその人を呼び、認識し、記憶する。

聖三位一体の三番目のペルソナも名前を持っている。

それは聖霊である。

しかし、聖霊を指す「スピリトゥス」という呼び方はラテン語化されたものである。

最初に聖霊を啓示された人々が知った名前、預言者や、詩編作者、マリア、イエス、使徒たちが呼び祈った名前、それは風や息を意味する「ルーアハ」という名であった。

(6/5教皇フランシスコ水曜一般謁見でのお説教より)

主は皆さんとともに dominus vobiscum

またあなたとともに et cum spiritu tuo

昨年、ミサの式次第が変更になる前は、「また司祭とともに」と言っていました。

先日、友人から「本当は『あなたの霊とともに』と言うのが正しい訳なのよ」と教えてもらいました。

日本語で「主は皆さんとともに」と訳されている表現も、直訳では「主はあなたたちとともに」であり、それに対する会衆の応答が「またあなたとともに」なのだそうです。

主がイサクにかけた言葉「わたしがあなたとともにいる」(創26・3、24)

ボアズが自分の農夫たちへ「主があなたたちとともにおられるように」と言うと、彼らも「主があなたを祝福してくださいますように」と答える(ルツ記2・4)

大天使ガブリエルがマリア様へ「主はあなたとともにおられます」と告げる(ルカ1・28)

神がこのように人に語りかけられるいくつかの場面では、主ご自身か主の御使いが、「主があなたとともにいる」と確信を込めてその人物に語っています。

またあなたとともに et cum spiritu tuo

ラテン語が分からなくても、太字にしたところが英語のスピリットの語源であることには気付きます。

古典ギリシャ語 πνευμα (プネウマ)、ψυχή(プシュケー)

ヘブライ語 רוח(ルーアハ)

ラテン語 spiritus(スピリトゥス)

英語 spirit(スピリット)

(式次第が変わるときに「またあなたの霊とともに」とはならなかったのは、日本語の「霊」は人それぞれに様々な意味に受け取られるため、他の国々や他教派の式文を参考にして「霊」という言葉は使わないこととされたためです。

ちなみに、英語の式次第ではThe Lord be with you--And with your spirit となっています。)

東京教区の田中 昇神父様のnote(ブログのようなもので、色々なジャンルで書かれたコラム)に、「典礼における挨拶」というタイトルの文章が掲載されていました。

その中で、田中神父様はこうおっしゃっています。

「あなたの霊とともに」という表現は、聖書ヘブライ語においては「あなた自身」という意味に解釈することができます。

「あなたにも、神様がともにおられますように」という意味合い以上の何かが含まれています。

「あなたの霊とともに」ということによって、信仰者は、聖なる典礼の間、司祭叙階の際に与えられた聖なる力によって、「主があなたとともにおられる」と宣言するところの司祭を通して聖霊が特別な働きをしていることを認めているのです。

真の意味での司祭とは、ただ一人、キリストご自身のみです。

単なる「あなた」ではなくあなたをキリストの祭司とされた「あなたの霊」とともになのです。

田中神父様は、ここでも何度かご紹介している本、カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリー著の翻訳をされた方です。

その本のあとがきの中で、田中神父様はこう書かれています。

「マルコによる福音書」のオリジナルが、あえて復活したイエスとの出会いを書き残さなかったということ。

その理由として考えられるのは、福音書を始めて耳にした(恐らくローマの)教会の人々は、ガリラヤで復活したイエスにすでに出会っていて、あるいは復活したイエスに出会った人からその体験を伝えられていて、イエスの復活をあたりまえのように信じていたということです。

マルコは、今、わたしたちの生きている現実の中で、イエスはともにいて働かれているということを伝えているのです。

ですから、いつもマルコは福音が語られる時、イエスはそこでまさに語りかけているということ、そのイエスをいつも感じるように、いつもそんな風にイエスの前に自分たちが置かれているのだという感覚を伝えたいのではないかとわたしは思うのです。

「主は皆さんとともに」「またあなたとともに」

この1週間、この言葉について考えていて、「神様がともにいてくださる」というより、「風が吹くように、聖霊がいつもわたしたちのまわりに漂っている」、と理解するようになりました。

どこへ行ったら、あなたの霊から離れられようか。

どこへ行ったら、あなたの前から逃れられようか。

わたしが天に昇っても、あなたはそこにおられ、

陰府に横たわっても、あなたはそこにおられる。

わたしが曙の空に翼を駆っても、西の果ての海に住み着こうとも、

あなたの手はわたしを導き、

あなたの右手はわたしを離さない。

(詩編139・7〜10)

風は思いのままに吹く。

あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。

霊から生まれた者もみな、それとおなじである。

(ヨハネ3・8)

「風」「霊」、つまりプネウマが、いつもわたしの頭のまわりに漂っている気がします。

言葉のなりたち

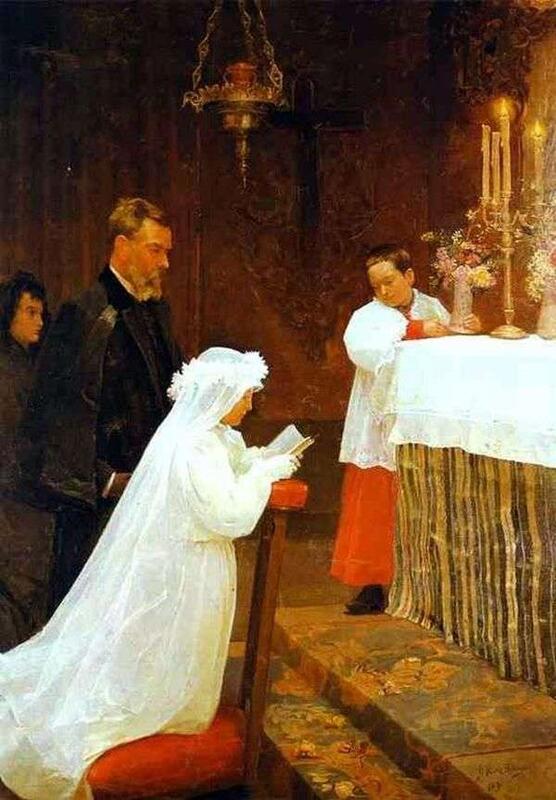

6/2のごミサでは、初聖体の子どもたちの晴れやかな笑顔がありました。

・・・・・・・

現代では誰も、話し言葉としては使っていないラテン語ですが、ヨーロッパの様々なは言語はラテン語から派生したものが多いだけでなく、わたしたちの今の生活の中にも、まだまだラテン語が存在しているのを感じます。

「謙遜」の徳は、様々な悪徳の中でも最も深刻な「高慢」の悪徳への偉大な対抗者である。

うぬぼれと高慢が、自分を実際以上のものに見せながら、人の心を膨らませているのに対し、謙遜はそれをあるべきサイズに戻してくれる。

わたしたちは素晴らしい被造物であるが、長所と短所によって限界づけられた存在である。

聖書はその始めから「塵(ちり)にすぎないお前は塵に返る」(参照 創世記3・19)と、わたしたちに思い出させている。

実際、ラテン語で「謙遜な」(humilis)という言葉は「土」(humus)から来ている。

それにも関わらず、人の心にはしばしば大変危険な万能という妄想がのし上がって来る。

(5/22教皇フランシスコ 一般謁見でのお言葉より)

実際に聖書がラテン語で書かれていたわけではないのに、こうして聖書の言葉を説明してくださるときには今でもヴァチカンの公用語であるラテン語の単語がでてきます。

なぜキリスト教ではラテン語が用いられていたのか、と調べてみましたら、ラテン語はもともとローマで話され、書かれていた言語であり、その後の中世ヨーロッパではラテン語が唯一の公用普遍語であったから、なのだそうです。

(とはいえ、映画「The Two Popes(二人のローマ教皇)」で、ベネディクト16世が生前退位をあえてラテン語で発表した際、その場にいた枢機卿たちのほとんどが何を言っているのか理解できなかった、というシーンが思い出されます。)

パパ様のインスタとXのアカウント名は、ラテン語の「フランシスコ」=Franciscusです。

ラテン語を勉強してみたい、と思い、数年前に一度本を買って読んでみました。

その時買ったのは、文法からラテン語を学ぶ、といったものでしたので、数ページで断念。

そして数年たった今、また興味が湧き、自分たちの生活にどのようにラテン語が潜んでいるかを知りたいと思い、ここのところ数冊のラテン語に関する本を読みました。

そのうちの一冊がこちらです。

ハン・ドンイル著「教養としてのラテン語の授業」

(最近の日本の本のタイトルの流行ですね。

本当のタイトルはなんだったのだろう、と思ってしまいます。)

これはもう本当にみなさんにぜひ読んでいただきたい、とても素晴らしい本なのです。

本の内容は、ラテン語を「学ぶ授業」ではありませんでした。

ローマ留学時代の悩める青年期のお話し、世界の若者たちに向けた人生論、といった講義内容にラテン語がちりばめらているのです。

(韓国の大学生への講義内容がベースですので、カトリックの信仰について触れられている箇所はあえて少なく、でもそれがかえって、内容をストレートに伝わるものにしていると思いました。)

いくつか、心に残った箇所をかいつまんでご紹介します。

①「時間」を意味するラテン語tempus(テンプス)

元の由来はサンスクリット語です。

(ラテン語の単語はサンスクリット語に起因しているものが多いのです。)

Time flies(光陰矢の如し)という英語の格言も、ラテン語の「テンプス・フュジット Tempus fugit」の翻訳にすぎません。

時間が矢のように過ぎていくことを表す格言ですが、もともとは「好機を逃すな」と言う意味で古代ローマの詩人 ウェルギリウスが使った表現です。

②beatitudo (ベアティトゥド)という、「幸せ」を意味するラテン語

beo (幸せにする、喜ばせる)とattitudo (態度、心の持ちよう)という言葉の合成語です。

つまり、beatitudoという言葉は、「態度や心の持ちように応じて幸せになれる」ということです。

自分の蒔いた種が、喜びや幸せとなって自分に返ってくることもあれば、苦しみや辛さとなって返ってくることもあります。

③「勉強する」と言うラテン語の動詞の原形は「ストゥデレ studere」

英語のstudyはこの言葉が語源です。

ラテン語のstudere の本来の意味は「専念する、努力する、没頭する」があり、心から望む何かに力を注ぐこと、それが「勉強する」という意味なのです。

自分に合った学び方を捜すことが勉強の第一歩です。

この過程を通じて、私たちは「自分」についても深く知ることとなります。

こうした訓練が、ひいては人間関係における自らの態度や話し方など、人生の多くのことを考えさせてくれます。

ルカ13章33節は、そんな人間の生き方を物語っています。

しかし、今日も明日も、またその次の日も、わたしは旅を続けなければならない。

この一節は、イエス様がファリサイ派の人々から、ヘロデが殺そうとしているから立ち去るように、とアドバイスを受けた時にお答えになる場面です。

ハン・ドンイルさんは、イエス様がおっしゃった『見よ、わたしは今日も明日も、悪霊を追い出し、病気を治す。そして、三日目にすべてを成し遂げる』。という旅の目的を、わたしたち一人ひとりの人生にも当てはめて考えることを教えてくれています。

こうして毎週記事を書いていても、昨日書いたことを翌日見直すと考え方が新たになっていたり、深まっていたり、日々生きていくうちに勉強になっていることを痛感しています。

*最近の、ラテン語にまつわるニュース*

イタリアメディアが5/28に報じたニュースで、「イタリア警察は、ラテン語の成績が悪かったとして16歳の娘をローマの高速道路に置き去りにした40歳の女を児童虐待容疑で逮捕・訴追した。」というものが。

イタリアでは現在も、大学進学のためのテスト(大学入試はない)の科目にラテン語があるそうです。

「スペイン・マドリードのプラド美術館で27日、イタリアの巨匠カラバッジョの新発見絵画が公開」というニュースがありました。

絵画は、イバラの冠をかぶった血まみれのキリストが描かれ、ラテン語で「Ecce Homo(この人を見よ)」と名づけられたそうです。

ラテン語は決して、「誰も話さず、使われなくなった言語」ではないのです。

名は体を表す

今週もお相撲の話しからです。

いま、わたしの一番のオシは、入門一年にして優勝した、元横綱稀勢の里の二所ノ関部屋の大の里

(相撲ファンでないと、早口言葉のような文字列ですね。)

大の里というしこ名は、大正から昭和初期に活躍し「相撲の神様」と呼ばれた元大関の大ノ里に由来しているそうです。

『名は体を表す』と言いますが、相撲力士のしこ名と取り組み方を併せて見ていると、その名のように成長していく様を感じるのはわたしだけでしょうか。

この言葉は、『名前にそのものの本当の姿が表れている』という意味を持つ慣用句です。

仏教用語の『名体不二(みょうたいふに)』(名前と体は一緒である、という意味)が由来であるとされています。

正教会やカトリック教会においては聖人を崇敬しており、わたしたちはそれぞれ洗礼名を持っています。

一方で、プロテスタント諸教派においては聖人崇敬を行わないため、特に洗礼名を付けないところが多いようです。

教皇フランシスコは、イエズス会出身であるのに『フランシスコ』という霊名を選びました。

アッシジの聖フランシスコを崇敬されて、というのはご存じかと思います。

成人洗礼であれば、わたしたちは自由に、じっくりと洗礼名を選ぶことができます。

幼児洗礼の場合は、ご両親などが「そのように育ってほしい」という想いを込めて選ばれるでしょう。

数名の成人洗礼の信徒の方に、その洗礼名の由来を伺いましたが、それぞれにエピソードがありました。

教会の広報誌に、受洗者、転入・転出などの方のお名前を洗礼名とともに掲載していますので、あらためて見返してみたら、そのエピソードをお伺いしてみたいと思うお名前がいろいろとありました。

先日ご帰天された、支援させていただいていた方は、ヨハネ(バプティスタ・ド・ラ・サール)という、( )付きの洗礼名でした。

彼がどうしてこの名前を選んだのか、お聞きできないままでした。

久留米教会で司牧実習をされていた古市神父様(現・東京練馬区 北町教会主任司祭)は、ヨハネ・マリア・ミカエルという、かなり贅沢な洗礼名です。

(神父様にお尋ねしたら、3つまでと言われたので、マリア様の両サイドに洗礼者ヨハネと大天使ミカエルを配置することにした、のだそうです。)

聖人を祝う記念日は、四旬節と待降節を除いてほとんど毎日あります。

聖人の祝祭日はその重要性に応じてランクがつけられており、重要性の順に「祭日」「祝日」「義務の記念日」「任意の記念日」とがあります。

5/22は聖リタの任意の記念日でした。

先日、妹がプレゼントしてくれたものです。

イエス様のご像のいばらの棘を額に受けたリタは、なんとなく、中年女性の雰囲気がリアルです。

若い頃の不幸な結婚生活を経て修道女となったリタ。

家庭内に問題のあるところでは彼女の忠告が喜ばれ、そのとおりにすると必ず幸福が帰ってきたと言われ、「望みのないときの助け手」とも言われています。

ウィキペディアには、「守護対象:絶望的状況、必死の状態、望みがない時、不可能な願いを抱く人、病気、怪我、母、結婚問題、不妊、虐待、子育て」とありました。

おそらく、しょっちゅうケガや病気をしているわたしのために、妹は聖リタを選んでくれたのでしょう。

なかなか重い任務を課せられた聖女です。

リタ、という洗礼名をお持ちの方がいらしたら、その方にもその名前を選んだ物語があるのでしょう。

わたしの洗礼名がインマヌエルになったのにも、物語があります。

『名は体を表す』

自分の日々を反省するとき、「インマヌエルの名に恥じないように」と心に鞭を打つ思いです。

人として足りないことの多い、同じ過ちを繰り返してばかりのわたしですが、困難に会った時に「あ、そうだ、インマヌエルだった。神様が共にいてくださっている、心配ないんだ。」という場面がこれまでに何度となくありました。

ですが、葬儀ミサで「彼女はホントにインマヌエルだったね」と言われるよりも、今現在の自分を「インマヌエル」に恥じない存在となるよう励みたい、と思っているのに、なかなかうまくできないのです。

26日のごミサ前に、告解をしました。

「まさにそれ!」というお言葉を神父様からいただき、心だけでなく身体までスッキリした気分になれました。

自分に与えられたもう一つの名前が、自分の体を表すのだ、と心を新たにできた日曜日でした。

・・・・・・・・・・・

「『神のインフルエンサー』の少年がカトリック教会の聖人に」、というニュースがありました。

2006年に15歳で亡くなった少年が、キリスト教カトリック教会で聖人となる見通し。

アクティスさんは、所属していた教区や学校のウェブサイトをデザインしたほか、報告されている全ての「聖体の奇跡」の記録を目的としたウェブサイトを立ち上げて有名になった。

https://www.bbc.com/japanese/articles/c0ddvr8dgm1o

これからは、洗礼名にカルロを選ぶ人も出てくるのかもしれませんね。

イエス様の教え

先週の記事のテーマについて引き続き考えながら、大好きな大相撲中継を見ていました。

教会の友人と、「改めて考えてみると、カトリックって決まり事が多いよね。。。」と話しをしたところでしたので、相撲の所作を改めて注意深く見てみました。

相撲好きの方はご存じのように、

「勝った力士は、勝ったという事実に縁起を担ぎ、次の取組の力士に力水をつけてあげる」

「勝った力士は、懸賞金を受け取るときに刀手を切る(右手で左側を切り、その後で右と中央を連続して切る)」

など、相撲は所作をとても大事にしています。

こうした所作が雑な力士は、たとえ横綱であっても評価が下がり、親方から叱責を受けるのです。

わたしたちも、ミサ中に決まった場面で十字を切り、立ったり座ったり、歌ったり祈ったり、決められた所作をしています。

何気なく、ではなく、ひとつひとつに意味があることも理解しています。

19日のごミサでは、お2人の方が受洗されました。

洗礼の秘跡の中では、司祭も受洗者も代父母も、決められた美しい所作を大切にします。

ルカ・シニョレッリ『使徒たちの聖体拝領』

Comunione degli apostoli

『初聖体拝領』パブロ・ピカソ

イエス様からパンをいただく使徒たちの姿は、司祭からご聖体を受け取る信徒に重なって見えます。

初聖体式は、子どもたちの晴れやかな笑顔が感動的で、幼児洗礼式、成人洗礼式と同じくらい、カトリックではとても大切な儀式です。

ご聖体自体の重要な意味(イエス様のからだをいただけるのは洗礼を受けているから)、はもちろんですが、わたしたちはその「拝領」する行為(所作)をも大切にしているのではないでしょうか。

幼児洗礼であっても、成人洗礼であっても、ご聖体拝領について学びの期間があり、どのような意味を持つものかをしっかりと教えられます。

ご聖体の受け取り方、口に含むタイミングも決められています。

永年の習慣にすぎないものになっていたとしても、身に沁み込んだ所作は、きちんとした学びがあって与えられた、わたしたちの信仰上の権利のようなものとも言えるのではないか、、、間違っているかもしれませんが、そう思っていました。

旧約の時代のユダヤ教徒たちも、様々な儀式やしきたり、所作を大事にしていました。

レビ記の第一部(1〜7章)には、守るべき掟がびっしりと書かれています。

今でも、厳格なユダヤ教徒であればモーセ5書(創世記〜申命記)を毎日繰り返し読み、頑なにこれらの教えを守っています。

(例:安息日に労働をしてはならない=エレベーターのボタンを押すことも、冷蔵庫の扉を開け閉めすることも、絶対にダメです)

先日、親戚の法事があり、お坊さんのお経を45分間も聞かされる、苦行のような体験(何を言っているのか全く分からないので)をしました。

そして驚いたのは、叔母がお経の冊子のようなものを見ながらお経をしっかりと聞いていたことでした。

同時に思い出したのが、母の葬儀ミサに参列してくれた友人が後に、「葬儀ミサは初めての経験だったけど、何を言ってるのか何をしているのか全然わからなかったから、仏教の葬儀よりもすごく長く感じた。。。」と聞かせてくれたことでした。

ユダヤ教、キリスト教、そして仏教でも、知らない人・理解していない人にとっては不思議なことを大真面目にやっているのです。

ヨハネ福音書には、イエス様の教えそのものが「パン」なのだ、と明確に書かれています。

わたしが命のパンである。

わたしの所に来る者は、決して飢えることがなく、わたしを信じる者は、もはや決して乾くことがない。

わたしは天から降ってきた、生けるパンである。

このパンを食べる人は永遠に生きる。

(ヨハネ33・35、51)

主は、乏しいパンと僅かな水しかお前たちに与えないことがあっても、お前の導き手はもはや隠れることはなく、お前の目はお前の導き手を見ている。

(イザヤ30・20)

イエス様は、この預言を成就した存在なのです。

初代教会は、聖体(エウカリスティア)の象徴的な先駆けをイエスが言葉と食べ物をご自分の民と分かち合おうとされたパンの奇跡のうちに見ていました。

事実、聖体祭儀の典礼の構造は、この奇跡に見られるのと同じ形式に従っています。

まず言葉の典礼で、聖書朗読に貫かれている教えと、その教えの意味を解き明かす説教によって、イエスは私たちを養ってくださいます。

それから感謝の典礼で、イエスは、私たちのために与えてくださるご自分の体と血である命のパンによって、私たちを養ってくださいます。

かごいっぱいになった残り物が、生き生きとした象徴になっているように、神がご自分の民を養われるとき、すべての人を十分に満たしても、それ以上の食べ物が常にあるのです。

その賜物は神ご自身なのですから、どうしてそれを知らずにいられるでしょうか。

(メアリー・ヒーリー著

カトリック聖書註解 マルコによる福音書より)

洗礼を受けたわたしたちは(なんとなくであったとしても)こうしたことを知っていて、理解しています。

ここを読んでくださっている方、あるいは、勇気を持って日曜日のミサに参列してくださる洗礼を受けておられない方にも、わたしたち信者がもっとこうした教えをお伝えしなければならないのでしょう。

そうでなければ、信仰への理解が広がることも深まることも、あり得ないのです。

教会の先輩が教えてくださった、教皇様のお言葉です。

「キリスト信者にとって最大の誘惑となるのは、神からの呼びかけを特権だと考えてしまうこと、それは全く違います」

洗礼を受けていることだけが、本当に神様からの特別なお恵みなのか。

あたらめてもう一度考え直さなければならないと思っています。

宮﨑神父様はお説教で、このようにおっしゃいました。

「 同じ信仰を持つものが、互いに集い、互いに磨き合う場、その集まりの一致の場が教会・エクレシアなのです。」

いつも、わたしたちの心に響くお説教をしてくださいます。

伝わる信仰

人の価値観や物事の受け取り方が予想とあまりにも違うと、驚いたり・気付かされたり、ということがありませんか?

最近、ごミサの中で気になっていることがあります。

「あの方はお見かけしたことがないな、初めて来られた方かな?」ということがよくあります。

そうした方のことは、気にかけて声をかけるようにしています。

そして、『初めて教会に来られた方へ』というパンフレット、聖書と典礼、聖歌集をお渡しし、質問も受けるようにしています。

ところが、中には知らずにご聖体を受け取り、口にしてしまう方がいらっしゃるのです。

並んで、信者の所作を真似てしまうようです。

「洗礼を受けておられない方は、司祭から祝福を受けることができます」、とアナウンスをしていますが、委員会でこのことが話題になりました。

「司祭から祝福を受ける」ということを、そもそも理解できないのではないか、と。

「洗礼を受けていないと聖体がもらえないなんて、差別されてる気持ちがする」とおっしゃった方もいたそうです。

「信じなければ救われない、というのがキリスト教ですか?」と聞かれたこともあります。

わたしたち信徒の価値観で、「洗礼を受けていないのにご聖体を口にするなんて!!」という気持ちが湧くことも。

このような一方通行では、信仰が人々に伝わるわけがありません。(反省)

わたしも、ここにこうして書く内容については1週間かけてじっくりと吟味していますが、やはり「難しい」「わからなかった」という感想を聞くこともあります。

「カトリックの信仰に関心を持っていただけるように」、「久留米教会に行ってみたいと思っていただけるように」と書き始めたのに、いつの間にか、「学んだことを多くの人に伝えたい」気持ちの方が先走ってしまうことも。

わたしの母校である大学は、とても熱心なプロテスタント教育でも知られる学校です。

イギリス国教会から独立したアメリカの聖公会。

ウィリアムズ主教は、まだキリスト教が禁止されていた江戸時代末期の1859年に米国聖公会の宣教師として来日し、日本聖公会初代主教となります。

1874年には、東京・築地に聖書と英学を教える私塾「立教学校」を設立し、これが後に立教大学となりました。

カトリックも多くの学校を創設し、いまでも日本中でカトリック教育を実践していますが、プロテスタントの教育の方が率直で分かり易くて力強い気がするのです。

大学の広報誌には、当時のトランプ大統領に祈りを捧げる様子が掲載されていて驚きました。

アメリカ聖公会は、福音派(エバンジェリスタ=いわゆるトランプ派)ととても深い結びつきがあるようです。

広報誌に書かれていた、「宗教を学ぶことは国際問題の理解や自己理解を深める」という文言には、納得するような違和感を抱くような、複雑な気持ちになりました。

カトリック信者であるわたしがこの大学に行ったように、生徒のほとんどは聖公会の信徒ではなかったように思います。

わたしにとって宗教は、頭で「学ぶ」もの、よりも先に心と身体で「感じる・信じる」もの、です。

信じたうえで、こうして「学び」を楽しんでいます。

同時に思うのは、プロテスタントの方々は本当によく聖書を学ばれている、ということ。

例えば、「あなたは、わたしに従いなさい」。というヨハネにある言葉を頼りに検索すると、たくさんの教会のホームページやコラムが表示されます。

それは、ほとんどがプロテスタントです。

横浜指道教会という、プロテスタントの教会のホームページで見つけた牧師さんの文章には、こうありました。

「私たちそれぞれには、それぞれなりの、主イエスに従う道が備えられています。

それは人によって全く違う道です。

私たちは、他の人にどのような道が備えられ、どのように導かれているのかに目を奪われるのではなくて、自分に与えられている道を見極め、そこをしっかり歩んで、主イエスに従って行くことが大切なのです。」

https://yokohamashiloh.or.jp/jn-fj-21-3/

とても分かり易く、勉強になります。

プロテスタントの牧師さんたちは、礼拝でのご自分のお話をホームページにまとめて発信する、ということにもとても熱心なように感じます。

知らずにふと入ってみた最初の教会が、カトリックかプロテスタントかは、信者でなければわかりません。

キリスト教の信仰を知りたい、と思う方が、カトリック教会のミサに参列しようと日曜の朝に教会に来てくださったのに、「これはダメです」と言われたら、、、、。

わたしたちの信仰がもっとわかりやすく伝わるように、もう少し工夫が必要かもしれません。