行事風景

家庭における愛

新年あけましておめでとうございます。

お正月を家族とともに過ごす、というのは日本の良き伝統ですね。

我が家には中学生の甥が一人だけ帰省してくれたので、「初詣に行こう!」と教会に連れて行き、一緒に座って祈ることができました。

素晴らしい一年のスタートが切れた気分です。

今年はどのような一年にしたいですか?

今年の抱負、どのように考えていらっしゃいますか。

新年最初に、トビト記を読みました。

トビト(義人としてトビトと息子のトビア、その嫁のサラ)への神の絶えざる保護、苦難や迫害にあっても神に忠実に生きる姿が物語形式で描かれています。

わたしは4人の姪甥に、「人からして欲しいことを人にもしなさい(マタイ7・12、ルカ6・31)」と常々話しています。

トビト記には、その由来とも言える教えが書かれています。

目が見えなくなり、生きていることが辛く、死にたい、と嘆き暮らすトビト

嫁いだ夫7人が次々と亡くなり、何のために生きているのかわからない、この世から解き放って欲しい、と願うサラ

二人を繋いだのは、神の使いラファエルでした。

息子よ、日ごとに主を思い起こしなさい。

息子よ、できるかぎり施しをしなさい。

息子よ、すべてのみだらな行いから身を守りなさい。

息子よ、お前の兄弟たちを愛しなさい。

子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。

お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。

(トビト記4章抜粋)

この4章の教えは、現代でも親が子どもに伝えるべき全てではないかと思わされます。

兄弟、とは、この時代は親族(従兄弟など)を指しており、家族を大切にすることを意味しています。

ラファエルを伴ってトビアが旅に出る際、息子にこう語りかけるトビト

息子よ、旅に必要なものを整え、兄弟と一緒に出発しなさい。

天におられる神が、お前たちを守り、無事にわたしのもとに連れ戻してくださるように。

息子よ、神の使いが、お前たちとともにいて、無事に旅をすることができるように。

(5・17)

7人もの夫に(結婚したその夜に)死なれた娘サラがトビアと結婚することになり、翌朝トビアが無事に生きていることを知ったサラの父の祈り

「神よ、あなたは、あらゆる清く尊い賛歌をもってたたえられますように。

あなたのすべての聖者と被造物とが、いく千夜にわたって、あなたを賛美しますように。

主よ、彼らに憐れみと救いを与え、彼らの一生が喜びと憐れみに満たされますように」。

(8・15〜17)

二人の父の、こどもに対する愛情と神への賛歌が感動的で、ここも、現代の親のこどもへの願いの全てではないでしょうか。

サラの家での婚礼期間を終えて家に戻る際に、トビアが義理の両親へかける言葉も、親へのこどもからの愛の全てです。

「主がわたしに一生の日々、あなた方を敬う恵みを与えてくださいますように」。

(10・14)

ラファエルが神の使いであることを明かし、トビトたちに向けてこう言います。

日ごとに神を賛美し、かつ神に向かって歌いなさい。

(12・18)

ふと開いたトビト記には、わたしの今年の抱負の全てが詰まっていました。

家族への愛、親子の慈しみ合い、こどもへ伝えたい大切なこと、これがすべての家庭において大切にされれば。

改めて、家庭がすべての愛の根幹であることを、新年から再確認することができました。

・・・・・・・・・・・・・・

2025年の聖年は、次の教会への巡礼が推奨されています。

福岡教区 巡礼指定教会

浄水通 教会(福岡県)

大名町 教会(福岡県)

久留米 教会(福岡県)

小 倉 教会(福岡県)

佐 賀 教会(佐賀県)

島 崎 教会(熊本県)

八 代 教会(熊本県)

大 江 教会(熊本県)

久留米教会にも多くの方が巡礼に来られるかと思います。

初めて久留米教会に来られる方には、聖堂入り口に、「わたしたちのあゆみ(久留米教会の歴史)」「はじめて教会に来られた方へ(未信者向け)」という2種類のパンフレットと、12月に発行したみこころレターを置いております。

巡礼のスタンプラリーのためのスタンプも準備しております。

どうぞ、ごゆっくりお祈りください。

皆様にとって、2025年が希望豊かな一年となりますように。

・・・・・・・・・・・・

聖年の祈り

天の父よ、

あなたは、わたしたちの兄弟、御子イエスにおいて信仰を与え、

聖霊によってわたしたちの心に愛の炎を燃え上がらせてくださいました。

この信仰と愛によって、

神の国の訪れを待ち望む、祝福に満ちた希望が、

わたしたちのうちに呼び覚まされますように。

あなたの恵みによって、わたしたちが、

福音の種をたゆまず育てる者へと変えられますように。

この種によって、新しい天と新しい地への確かな期待をもって、

人類とすべてのものが豊かに成長していきますように。

そのとき、悪の力は打ち払われ、

あなたの栄光が永遠に光り輝きます。

聖年の恵みによって、

希望の巡礼者であるわたしたちのうちに、

天の宝へのあこがれが呼び覚まされ、

あがない主の喜びと平和が全世界に行き渡りますように。

永遠にほめたたえられる神であるあなたに、

栄光と賛美が世々とこしえにありますように。

アーメン。

聖年の日程表

https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2024/04/JPN-CAL.pdf

祝福を受けたもの

あらためまして、主のご降誕おめでとうございます

久留米教会のミサにも、たくさんの方が参列されていました。

24日の1回目の夜半のミサは、おそらく1/4ほどが洗礼を受けておられない方だったかと思います。

始まる前に、「ミサの中で聖体拝領という時間があります。洗礼を受けている信者が小さなパンを受け取ります。まだ洗礼を受けておられないかたは、列に並び、ご聖体は受け取らず、司祭の前で頭を下げて祝福を授けてもらってください」とアナウンスをしました。

聖体拝領の際、改めて宮崎神父様が「洗礼を受けてない方は、聖体拝領が終わった後で列を作ってください」とおっしゃったのですが、「さぁ、祝福を希望する方は並んでください!」と言われたときにとても多くの方が列を作り、祝福を受けられていたのです。

(失礼ながら)聖体拝領の時とは違う宮崎神父様の嬉しそうな表情に、少し涙ぐんでしまいました。

「よく来てくださいましたね、ありがとう、祝福を受けてください!」

そういいながら按手されている気がして、心が熱くなりました。

田中昇神父様のnoteに、派遣の祝福について書かれているページがありました。

以下、少し抜粋してご紹介します。

祝福は、二者の間でやりとりされる一種のコミュニケーションであると言えます。

参加している会衆に向かって「全能の神、父と子と聖霊があなたがたを祝福して下さいますように」と祈ります。

それは、ミサを司式する司教や司祭にキリストの祭司として民に祝福を与える権能が付与されているからです。

もし教会におけるミサ聖祭で、司教あるいは司祭である司式者が神からの祝福を祈るのであれば、それは祝福を与える神とそれをいただく会衆との間の代理者・仲介者として彼らが立てられているからということに他なりません。

ミサ聖祭に参加した信者は皆、聖体によって「養われた者、豊かさをいただいた者、栄えにあずかった者」として、得たものを生活の場で表すように招かれています。

彼らは司式者の祝福によって自分たちの生活の場である家庭、職場、学校に送り出されていきます。

そこで、彼らは遣わされる場で「豊かさ」と「栄え」を福音宣教によって多くの人々に証しながら伝えて行く「使命」(Missio)を果たすわけです。

復活され天に昇って行ったキリストも、後に全世界に宣教に出かけていく弟子たちを、手を上げて祝福されました(ルカ24:50-51)。

それゆえ教会は、ミサの最後に、頂いた恵みを伝えるように、宣教に専心するようにと、貴い使命を受け、それぞれの生活の場に派遣されていく信者を祝福するのです。

Ite, Missa est(イーテ、ミッサ エスト)というラテン語は、字義的には簡潔に「(あなた方は)行きなさい!終了/解散・派遣です!」という意味で、それが日本語のミサ式文では、「感謝の祭儀を終わります。行きましょう(主の平和のうちに)」と訳されています。

私たちは目的なく散会させられるのではなく、使命を伴う散会なのです。

わたしたちは毎週、ご聖体をいただくだけではなく、派遣の祝福を受けているのだ、と改めて理解できました。

洗礼を受けているから、按手による祝福ではなくご聖体をいただける、ではなく、ご聖体をいただいた上にさらに祝福を受けて派遣されているのです。

主があなたを祝福し守ってくださいますように。

主があなたの上にみ顔を輝かせ、顧みてくださいますように。

主があなたにみ顔を向け、平安を与えてくださいますように。

(民数記6・24〜26)

元旦のミサで読まれるこの箇所は、司祭がわたしたちを祝福してくださる権能を授けられていることの証であるとされています。

『来る年も今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように』

(サムエル上25・6)

この箇所は、とても好きなのでいつも年末のあいさつとして用いてきました。

毎年、「わたしにとって今年は本当に素晴らしい一年でした、たくさんのお恵みをいただくこともできました、来年もよろしくお願いいたします」と言う気持ちから、この箇所を好んで人にもお伝えしてきました。

今年は、少し違った気持ちです。

元日に起きた能登半島地震、2日に起きた飛行機事故、クリスマスでさえ停戦がなされなかった戦争、これらを思い浮かべると、「来る年も今年のようでありますように」と言う気持ちにはなれないのです。

主よ、わたしの祈りを聞き入れ、わたしの叫びをみ前に至らせてください。

わたしの悩みの日に、あなたの顔を隠さず、わたしに耳を傾け、わたしが叫び求める日に速やかに答えてください。

(詩編102・1〜3)

天地を造られた主が、あなた方を祝福してくださるように。

天は、主に属するもの、地は、主が人の子らに与えてくださったもの。

わたしたちは主をほめたたえよう、今からとこしえに。

(詩編115・16、18)

来る年も、神様がわたしたち一人ひとりを正しく進むことができるように導いてくださいますように。

・・・・・・・・・・・・・・

29日、今年最後の日曜日は、ミサの最後にベトナムとフィリピンの皆さんが、「今年一年の感謝の気持ちを表したい」と聖歌を披露してくれました。

小道具を持参していらしたジュゼッペ神父様もイタリア語の聖歌を(負けじと)披露してくださり、心温まる最後の主日ミサとなりました。

希望のあかし

カトリック教会では25年ごとを聖年とする伝統があります。

2025年はその聖年にあたり、『希望』がテーマとして定められました。

希望はわたしたちを欺くことがありません。

わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです

(ローマ5・1~2、5)

「希望を持つ」ことは、簡単なことではありません。

そして、希望こそが今、世界各地の紛争地の人々に必要とされています。

平和な地に暮らすわたしには、「希望が見えない」日々は想像すらできないのが本心ですが、過去には「希望を失いかけた」経験があります。

周囲には、「希望を望む」友人、知り合いがいます。

先の見えない悲しみ、不安、絶望感に取り憑かれた経験は、次に誰かを励ますことができるためだったのだ、と今は思えます。

来る年には困難な現状が打開されることを切に祈る人々は多いかと思います。

信仰がなくとも、なにかにすがる気持ちは、誰にも湧き上がる自然なものでしょう。

この季節、マリア様がもたらしてくださった希望は、わたしたちにとって最高の光であることを痛感します。

アベイヤ司教様は、聖年を有意義に過ごすために、次のような提案をされています。

1.普段より時間を割いてみことばを読み、そして、できれば、兄弟姉妹と分かち合う

2.ミサへ積極的に参加し、ご聖体によって養われるように心がける

3.神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う

4.さまざまな理由で苦しんでいる人々や差別を受け排除されている人々を心にかけ、具体的に寄り添うようにする

5.すべてのいのちを大切にする心を培い、環境問題に積極的に取り組む

6.聖年の伝統である巡礼のため、指定された教会を訪ね、神の国に向かって歩んで行くことを思い起こし、そのための恵みを願う

どれも大切なことですが、わたしは特に来年は、3「神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う」に取り組んでみようと決めました。

ここにどんな立派なことを書いても、わたしは出来ていないことが多く、人を心の中で排除することがあることを自覚しています。

来年こそは、わたしが関わる人を失望させることのないように努めたい、先週紹介した動画の女性のように、信仰を持っている証を周囲によい香りとして振りまきたい、そう思っています。

クリストフ・ピエール枢機卿がアメリカの聖体大会の講和でおっしゃった次の言葉は、年の瀬にあたってとても心に響きます。

「真の聖体的目覚めとは、秘跡に対する信心、礼拝、宗教行列、要理教育等を常に伴うことはもとより、単なる信心の実践を越えていくものでなくてはならない。

真の聖体的目覚めとは、自分の家族や、友人、自分が属する共同体だけでなく、他者の中に、すなわち、民族や社会的条件の違いや、考えや意見の相違のために、距離を感じている人々の中に、キリストを見出すことである。」

翻訳の文章なので、ややこしく感じますが、「距離を感じている人のなかにキリストを見出す」ことこそが、イエス様のからだをいただくキリスト者としての真の努力目標であるべきだ、あなたこそが「希望のあかし」となるよう努めなさい、とでもいうことでしょうか。

教皇フランシスコは、聖年を布告する大勅書「希望は欺かない」の最後に、こう述べられています。

次の聖年は、ついえることのない希望、神への希望を際立たせる聖なる年です。

この聖年が、教会と社会とに、人間どうしのかかわりに、国際関係に、すべての人の尊厳の促進に、被造界の保護に、なくてはならない信頼を取り戻せるよう、わたしたちを助けてくれますように。

信じる者のあかしが、この世におけるまことの希望のパン種となり、新しい天と新しい地(二ペトロ3・13参照)―主の約束の実現へと向かう、諸国民が正義と調和のうちに住まう場所―を告げるものとなりますように。

今より、希望に引き寄せられていきましょう。

希望が、わたしたちを通して、それを望む人たちに浸透していきますように。

わたしたちの生き方が、彼らに「主を待ち望め、雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め」(詩編27・14)と語りかけるものとなりますように。

主イエス・キリストの再臨を信頼のうちに待ちながら、わたしたちの今が希望の力で満たされますように。

わたしたちの主イエス・キリストに賛美と栄光が、今も、世々に至るまで。

https://www.cbcj.catholic.jp/2024/07/24/30297/

「希望」の年である2025年に、ひとりでも多くの人が希望を見出せますように。

変わることを恐れない

いかがお過ごしですか?

待降節を落ち着いた、穏やかな心で暮らせているでしょうか。

宣言したわたしは、仕事でストレスを感じて疲れてしまっていますが、それでも毎晩「だいじょうぶ!」と気持ちをリセットするようにしています。

ご近所づきあい、職場の人間関係、家族との距離など、何かと頭を悩ませることがあります。

「誰一人として付き合いづらい人は周りにいない」、などという人はいないのではないでしょうか。

「何かを変えたいと思ったなら、その選択肢は自分にある。」

これは、フリーアナウンサーの内田恭子さんの言葉です。

ここ数か月にわたり、友人の職場での相談に乗っています。

友人は、「わたしは正しい、間違っていない。上司のやり方が間違っているので、おかしいことを見過ごすことができない。」と何度もわたしに訴えています。

自分が正しいかどうかを判断するのは、果たして「自分」でしょうか。

ほんとうに自分を正しく知り、自分を軽んじることこそ、最高の、そして最も有益な知識である。

自分を無に等しいものと見なし、常に他人をより高く評価することが、大いなる知恵であり、より高い完徳である。

たとえ、他人が公然と罪を犯し、あるいは何か大きな悪事を行うのを見たとしても、自分をその人よりも善人だなどと考えてはならない。

あなたは、自分がいつまで、そのような状態に留まり得るかを知らないからである。

われわれは皆弱い。

しかし、自分よりももろい者はほかに誰もいない、と考えなさい。

(「キリストを生きる」第1巻第1章4)

われわれは、自分自身を過大に信頼してはならない。

われわれは、しばしば能力と分別を失いがちだからである。

われわれの心の光はかすかであり、しかもわれわれはそれさえ怠惰によってすぐに失う。

われわれは他人のことになると、わずかなことでも咎めるが、しかし自分の短所については、たとえそれが大きくても見逃しがちである。

他人からいやな目に遭わされると、非常に敏感にこれに反応し、これを重視するが、われわれが、他人にどれほど迷惑をかけているかについては、なかなか気づかない。

自分の行動について、よく、正しく反省する人には、他人を厳しくさばく理由などないはずなのに。

(同、第2巻第5章1)

問題の答えを見つけたいときは、聖書とこの本を開きます。

トマス・ア・ケンピスの「デ・イミタチオネ・クリスティ」は、ルネッサンス以降、今日までのあいだ、聖書に次いで最も広く読み続けられているカトリックの信心書です。

日本でさえ、キリシタン時代(1596年)にはローマ字版日本語訳が存在していました。

わたしが愛読書として手元においているのは、2017年発行の、長崎司教区・山内清海神父様の訳本「キリストを生きる」です。

(他にも、「キリストに倣いて」と言うタイトルでいくつかの訳本があります)

自分を信じてくれる人が周囲にいるか、も大事ですが、自分のことをきちんと理解することが大人としての責任です。

自分は正しい、と確固たる自信をもって相手を変えようとしている友人には、何度も伝えています。

「人を変えるのではなく、自分が変わるのよ」

自分の正しさが相手にとっての正論ではない、ことは、おそらく誰もが知っていることではあるのでしょうが、理解できていないことが多いように思います。

ああ、主なる神よ、「正しい裁き手、罰することを怠らない神よ」(詩編7・12)、人間の弱さと悪を知っておられるあなたこそ、わたしの力、わたしの拠り所となってください。

自分の判断だけでは不十分だからです。

他人から非難を受ける時、わたしはへりくだって柔和に忍ばなければなりません。

もしそうしなかったなら、そのたびごとにわたしを赦し、(次の試練の時には)より以上の屈辱を忍ぶ力をお与えください。

なぜなら、自分が正しいと思って、自分でも知りえない心の秘密を弁護するよりも、あなたの豊かなお慈悲にすがって赦しを受けるほうが、わたしにとってずっと有益だからです。

「わたしは自分に何らやましいところはありませんが、だからと言って、わたしが義と認められるわけではありません」(1コリント4・4)

あなたの憐れみがなければ、「生ける人の中で、誰一人として、あなたのみ前にあって正しい者とは言えない」(詩編143・2)からです。

(同 第3巻第46章5)

わたしが友人にアドバイスしていることは、むしろわたし自身ができていない事でもあります。

友人とのやりとりを通して、こうして答えを探す中で、自分にも言い聞かせることができました。

と、ここまで書いたところで、15日はアベイヤ司教様の司式ミサでした。

そのとき、群衆はヨハネに「わたしたちはどうすればよいのですか」と尋ねた。

(ルカ3・10)

アベイヤ司教様は、こうおっしゃいました。

「わたしたちは変わらなければ、という思いがあったから、ヨハネの話を聞いて受け入れたのです。

今、わたしたちは待降節で神を迎えようとしています。わたしたちに必要な姿勢がこれなのです。」

アベイヤ司教様が、結論とも言える答えを教えてくださいました。

・・・・・・・・・・

インスタグラムで、街行く素敵な人に突然声をかけてインタビューする、という動画があります。

NYの街中を闊歩する女性に、「失礼ですが、とても自信に満ちて見えます。どうしてでしょうか?」と質問していました。

その女性の答えは、「ありがとう。たぶん、確固たる信仰を持っているからだと思う。」というものでした。

突然カメラを向けられて、「どうしてでしょうか?」などという質問をされ、(やらせかもしれませんが)「信仰を持っています」と、美しい笑顔で答えていた女性に感動しました。

さらに、「どうしたらあなたのようになれますか?」と質問され、「そうねぇ、もし興味があったら、教会に行くこと、聖書を読んでみることを薦めるわ!」とも答えていました。

(わたしがこういう記事を書いていることをAIに見抜かれて、わたしが喜びそうな動画を見せられたのかも!?)

彼女の口調は、決して押しつけがましいものではありませんでしたし、自信を持って答えた彼女は本当に素敵でした。

わたしも、そうありたいです。

自分を知ること

待降節第2の主日を迎えました。

クリスマスまでの日々、通常よりも丁寧に日々のお恵みを噛みしめて過ごすように心がけています。

長年書いている「お恵みノート」に、今日のお恵みを書くことだけでなく、何かにつけて「ありがとう」という言葉を発するようにしています。

どう生きるか。

普段から自分をしっかり持っていないと、余計なストレスを抱えてしまいます。

無駄に一喜一憂したり、不必要なヤキモキを感じて、気分が滅入る。

そういったこと、ありませんか?

最近は、ネットのニュース・情報、SNSで一方的に表示される広告から、不要な情報ばかり目にしてしまっている(&お買い物してしまう)ことに反省しています。

待降節の1か月だけでも、怒らず、イライラせず、穏やかに暮らすことに専念したい!

神と自分の惨めさとを当時に知ることなしに、イエス・キリストを知ることはできない

アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、キリスト者の神は、愛と慰めとの神である

みずからとらえた人々の魂と心情とを満たす神である

彼らに自分の惨めさと神の無限のあわれみとを内的に感知させる神である

彼らの魂の奥底で彼らと結びつき、彼らに謙虚と喜びと信頼と愛とを満たし、彼らをして神以外の目的を持つことができないようにさせる神である

(パスカル「パンセ」第8章より)

自分の「惨めさ」をきちんと理解しているでしょうか。

「惨め」という言葉はとても後ろ向きな、暗いイメージですが、ここでいう「自分の惨めさ」というのは、「自分の貧しさを知る」ことだと思うのです。

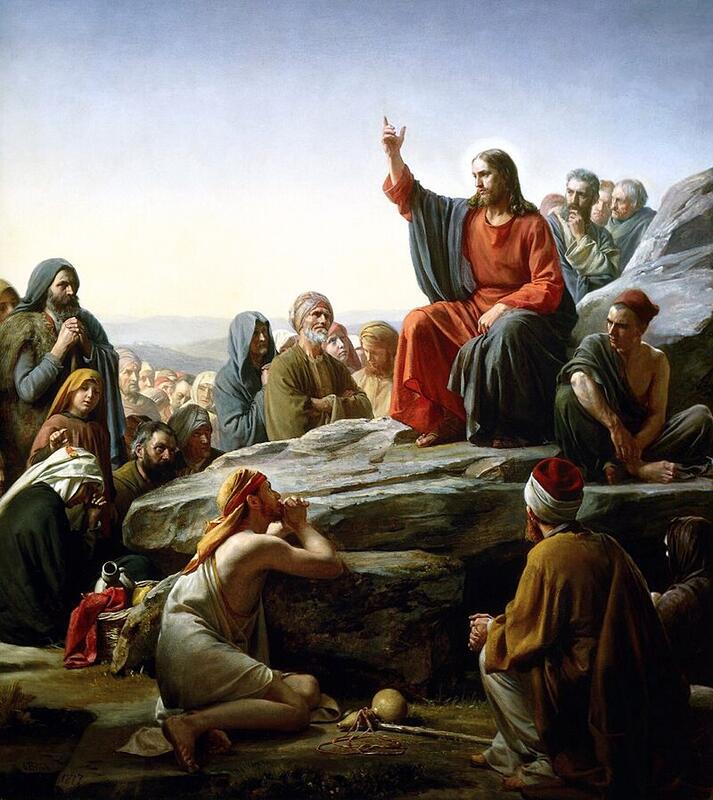

「心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人のものである」(マタイ5・3)は、わたしの大好きな聖句のひとつです。

わたしたちキリスト者はいつも「心が貧しい」状態を意識するべきだ、と思っているからです。

自分をしっかりと持つために、いつも自分を見つめ直して、正直に、謙虚に、奢らずに神様に向き合う姿勢を大切に、そう心がけています。

それが、「心が貧しい」ことの証だと思っています。

ブロッホ〈山上の垂訓〉

ローマ皇帝であり、ストア派の哲学者であったマルクス・アウレリウス・アントニヌスは、著書の『自省録』の中で幸福のためにどうあるべきかを、自分自身に話しかける形で書いています。

いくつか、心に響いた点をご紹介します。

・今すぐこの世から去る者であるかのように、考え、話し、行うこと。

・誰もがたった今しか生きていない。だから、今を大切に生きよ。

・善き者であることが可能なうちに善き者であれ。

・ひどい悲しみに気高く耐えることも幸運である。

・死ぬときは、吸った息を吐きだして大気に戻す。日々の呼吸も同じ。

・自分とともに生きるよう定められた人々には愛情を寄せなさい。

・自分の心を明るいものにしたいなら、ともに生活している人々の長所を思いなさい。

最後の2つは、特に気に入っています。

幸せのバロメーターは人それぞれです。

少なくともキリスト者であれば、自分の貧しさを自覚し、自分のことをきちんと理解することなしに幸せを感じ取ることはできないでしょう。

毎年この時期には、今年一年を振り返り、やり残したこと、ほおっておいたままのこと、気がかりで解決しておきたいこと、を整理するのが長年の習慣です。

皆様は、いかがですか?

今年はどのように神様と、自分と向き合いながら生きましたか?

不安や心配事を残していませんか?

自分のことを見つめ直し、できることには取り組み、神様に委ねるしかないことは明け渡すこと。

心晴れやかな待降節を過ごすことができますように。