行事風景

ストレスと向き合う

今年の四旬節にあたっての教皇様のメッセージ、この一文が目と心に留まりました。

「この四旬節、神がわたしたちに求めるのは、生活において、家庭で、職場で、小教区や諸共同体において、他者とともに歩めているか、その声に耳を傾けられているか、自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈せずにいられているかということです。」

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/02/28/31569/

皆さんは、どのようなことに、どのようなときにストレスを感じますか?

わたしは最近、いろいろなことにストレスを感じて疲れてしまっている気がしていましたので、ストレス度自己テスト、というのをネットで見つけてやってみました。

日常生活でのストレス、職場でのストレスの2つのパターンでテストしてみたのですが、「あなたは『軽度のストレス状況』(多少のストレスはあるが、大きな問題はない)にあるようです。」という結果でした。

ようは、自分で「自分はストレスを感じている」と思い込んでいるだけで、心とからだには大した不調はない、ということがよく分かったのです。

つまり、「自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈していた」ということを自覚しました。

⚫︎人々を不安にするものは、事柄それ自体ではなく、その事柄に関する考え方である

⚫︎自分ではどうしようもない物事は軽視せよ

⚫︎自由に生きていくうえで重要なことは、自分がどのような人間かをしっかりと把握し、自分の強みに磨きをかけることだ(日々、内省すること)

古代ローマの奴隷出身のストア派哲学者、エピクテトスの残した格言です。

古代ローマの人々も、やはり人間関係や仕事のストレスを抱えていたと思われます。

⚫︎ストレスを感じているのは、自分の意に沿わないからなのではないか、と立ち止まって考えてみる

⚫︎夢に出るほど考えたところで、明日何かが変わるわけではない

⚫︎今日の自分の言動は本当にあれで良かったのかを毎晩反芻し、明日はよりよく過ごすこと

エピクテトスの言葉に沿ってみると、うまくストレスと向き合える気がしてきました。

主よ、わたしたちを思い起こし、この悩みの時、あなたご自身をお示しください。

わたしに勇気をお与えください。

すべての主権を統治する方、神々の王よ。

主よ、あなたの手をもってわたしたちをお救いください。

わたしをお助けください。

わたしはただ一人、わたしにはあなたのほかに誰も助け手はおりません。

すべてに勝って力ある神よ、絶望のうちにある者の声を聞き、悪を行う者の手からわたしたちをお救いください。

また恐れからわたしをお救いください。

(エステル記C 23,25,30)

ストレスを感じていると思う時は、神様への信頼が損なわれている時かもしれません。

わたしのストレスの多くは仕事に関することですが、いつも結局はこう自分に言い聞かせて落ち着くようにしています。

「母が感じていたストレスに比べたら、こんなことはちっぽけな悩みに過ぎない」

わたしたちは四方八方から苦しめられていますが、行き詰まりはしません。

途方に暮れますが、望みを失いはしません。

迫害されますが、見捨てられはしません。

打ち倒されますが、滅びはしません。

わたしたちは、いつもイエスの死に瀕した状態を体に帯びています。

それはまた、イエスの命がこの体に現れるためでもあります。

実に、わたしたちは生きていますが、イエスの故に絶えず死の危険にさらされています。

イエスの命が、わたしたちの死すべきこの身に現れるためです。

そこで、死がわたしたちの内に働いでいますが、命があなた方の内に働いていることになります。

(1コリント4・8〜12)

パウロが献身的に働いていた宣教活動において受けた苦しみは、そのことを通してイエス様の死が働き、自分自身と信徒たちにイエス様の命を現すための犠牲だったのです。

地下鉄サリン事件から30年です。

事件から25年後の2020年に最高裁で判決が確定し、オウム真理教の後継団体「アレフ」が支払い義務を負う賠償金約10億円が未だに支払われていないことをニュースで知りました。

東日本大震災から14年です。

福島原発の廃炉への工程が予定通りに進んでいないことも懸念されます。

物事の解決には、なんと時間がかかるのだろうかと痛感させられます。

30年前のテロの犠牲者のご家族、いまだ後遺症やトラウマに悩む方々。

帰還者が想定通りに戻らず、故郷の再生に不安を抱く地域の方々。

そのような方々の抱えるストレスを想像すると、日々のちっぽけなこと(目をつぶればいいこと、気にしなければいいこと)にストレスを感じたわたしが恥ずかしくなります。

今週のお恵みは、ストレスと向き合う方法をこうして神様と母がわたしに気づかせてくれたことでした。

無償の愛

曽野綾子さんが帰天されました。

20代前半、いろいろ悩んでいた時期に曽野さんの本を読み漁っていたのを思い出し、いまでも大切にとってあった『天上の青』を読み返しました。

ヘブンリーブル―という鮮やかな青い朝顔に引き寄せられて、ふと、雪子の家を訪問するようになった富士男。

彼は、適当に狙いを定めた女性や子どもを次々に、大した理由もなく(本人には明確な理由があるのですが)殺します。

それでも、ふらっと雪子の家に来ては、お茶を飲み、お菓子を食べながら素直な様子でおしゃべりをすることが唯一の救いのような楽しみでした。

そして、ある事件をきっかけに富士男は逮捕されます。

(以下、紫の太文字は本からの抜粋です)

「今、良識ある行動というのは、一切黙っていることであり、宇野富士男に関することは総て忘れることだということは、わかっている。しかしそう思う傍ら、雪子はそのような自分の判断に恐怖を抱いた。

その人は確かにこの世にいるのに、その人の存在が都合悪くなると、あたかもその人がいなかったように無視せよ、と言う。

それが良識、というものなのだろうか。

それが、正しい、人間的な行為なのだろうか。

聖書の中には、イエスと悪人との関係がいくつも明瞭に記されている。

それはともすれば溺れそうになる感情の深淵から這い上がった上での悲痛なまでに理性的な選択だった。」

そうして、雪子は留置所の富士男に手紙を書くのです。

「この手紙は、あなたの手に届くのかどうか、私は知りません。差し入れということができるとも聞きました。

私にできることがあったら致します。

あなたには私など必要ないかもしれません。

しかしもし、何かの事情で、ご家族にそういうことがおできにならないような状況になった時は、私がしましょう。

あなたが、私の身内でしたらこう言うだろうと思います。

今いる所と時間を、どこであろうといつであろうと、自分を育てるために使ってください、と。

あなたが、ご自分を失われないことを祈っております」

どうしたらこのような気持ちになれるのだろうか、と初めて読んだ時は理解できませんでした。

さらに、雪子は富士男のために弁護士を見つけて費用を負担しようとします。

相談に行った教会の司祭からも、ごく普通に考えても死刑になる可能性が大きい人のために、なぜかなりの額のお金を払うのか、あなたの気持ちが何のためなのですか、と問いかけられます。

雪子の答えはこうです。

「同じ死刑になるのでも、それまでが、大切だと思うんです。

見捨てられて死ぬのではいけないんです、誰でも。」

雪子は帰り道、「あなたと神の間になにがあるか、ということだから」としか言ってくれなかった司祭のことを「何も進路を教えてくれなかった」と考えていました。

少し考えてから、司祭の深い配慮を感じるようになります。

余計な指示は出さずに、だたよく祈って決めるように、と背中を押してくれていたのだと。

こうしてずいぶん時間を置いて読み返してみて、最初は理解できなかった雪子の気持ちがすーっと心に入ってきたことに驚きました。

富士男は、いびつな愛情を雪子に抱いていますが、雪子は恋愛感情も明確な友情も感じているわけではありません。

20代のわたしには分からなかった、真の無償の愛を持って、最後まで富士男と誠実に向き合う様子に涙がこぼれます。

聡明な愛は、愛する相手の贈り物よりも、むしろ贈る者の愛を重んじる。

彼は価よりもむしろ愛情に注目し、愛する者の次に贈り物を置く。

崇高な愛をもつ人は、受けた贈り物に満足せず、あらゆる贈り物にまさって、神であるわたしに満足する。

(「キリストを生きる」第3巻 第6章 2)

ネタバレをしますが、留置所の富士男との文通の中で、彼は「たった一言答えを聞かせてほしい。愛していてくれるなら、控訴しない」と書いてよこします。

それに対し、雪子は「同じ時に生まれ合わせて、偶然あなたを知り、私はあなたの存在を悲しみつつ、深く愛しました」と返事を書くのです。

1994年にNHKでドラマ化されました。

雪子は桃井かおりさん、富士男は佐藤浩一さんです。

最後の「愛している」の重要なシーンで、ドラマでは「愛していません」と雪子は返信したのです。

インタビューで桃井かおりさんが、「聴衆を信じようよ、と監督と話し合い、原作・脚本と違うように変えた」とおっしゃっていました。

(このインタビューは衝撃だったので、よく覚えています)

当時は、桃井さんの考えも深くは理解できませんでした。

そして、愛とは親子の愛と恋愛のことだ、と思っていました。

色々な経験を積み重ね、信仰についても自問自答しながら生きてきた今、はっきりと無償の愛とはそういうものなのだと、今回読み返してみて素直に思えたことは、新たな発見でもありました。

・・・・・・・・・・・・

9日のミサでは、御復活祭で洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

今年の四旬節は、教皇様のご病気への心配が拭えないままにスタートしましたので、とても嬉しいミサとなりました。

この道を歩む

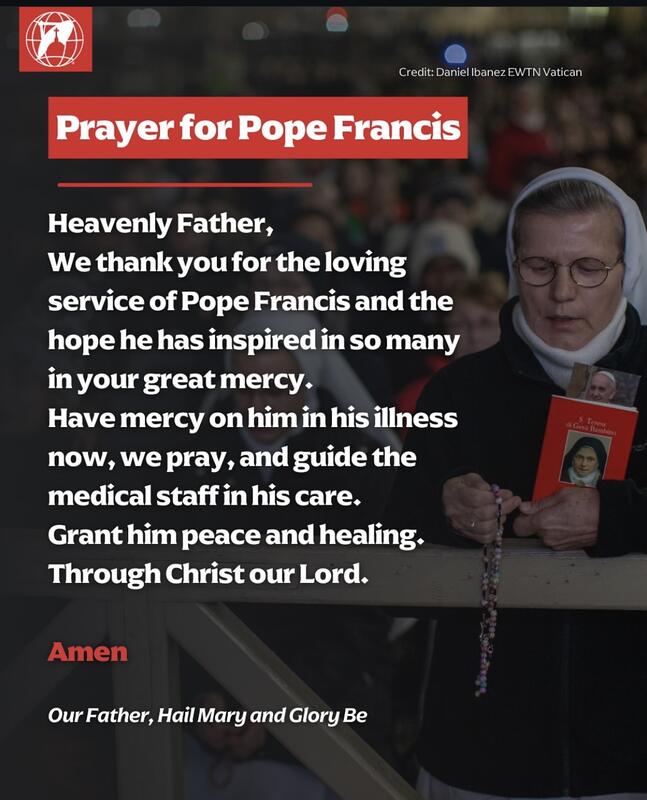

フランシスコ教皇の病状について、先週は「午前中は治療を受けられ、午後は個室に付属した礼拝堂で祈り、聖体を拝領された。そして仕事上の作業に専念された。」という表現が続いていましたが、週末には人工呼吸器を装着されるまでに病状が進行しました。

山火事が広範囲で発生した岩手県大船渡市だけでなく、山梨県大月市、静岡県函南町でも山で火災が起き、甚大な被害が広がっています。

教皇様のためには「苦しみを少しでも早く取り除いてください」、山火事のことについては「地域の人々の不安を少しでも早く取り除いてください」と祈り続けています。

祈りの力を信じたい。

・・・・・・・・・・・・・

わたしとてみなと同じく死すべき者である。

土で形づくられた最初の人の子孫であり生まれ出で、同じ空気を吸い、同じ土の上に生み落とされ、みなと同じ産声をあげ、産着と心遣いに包まれて育てられた。

王の中でも、これと異なる出生の初めをもつ者はいない。

すべての人にとって命への入り口は一つであり、出口もただ一つである。

(知恵の書7・1〜6)

知恵の書は、紀元前2世紀ごろにエジプトで書かれた書である、とされています。

ユダヤ教徒、キリスト教のプロテスタントでは正典とは見なされていませんが、カトリックでは典礼にもたびたび用いられ、大切にされています。

「同じ土の上に生み落とされ」とは、誰が生まれ落ちても土のほうでは同じように感じる、という意味だとフランシスコ会訳聖書の注釈に書いてあります。

同じような産声をあげ、産着を着せられ、親だけでなく祖父母や兄妹などの心遣いに包まれて育つ子どもは、生まれた時はみな愛され、幸せな存在であってほしい。

そう、強く思います。

先日の教会委員会で「子どもたちが教会に来るようにするにはどうしたらよいか」という議題がありました。

結論は一つです。

家族が連れてくるしかないのです。

成人洗礼の信者は自らの意思で教会に行きますが、幼児洗礼の子どもたちの信仰は、ある程度の年齢までは親(家族)が導かなければならない、それは義務とも言えるのではないでしょうか。

アレクサンドリア生まれのアポロというユダヤ人が、エフェソにやって来た。

彼は雄弁家で、聖書に精通していた。この人は、主の道の教えを受け、霊に燃えて、イエスのことについて詳しく語り、かつ教えていた。

このアポロは、会堂で、大胆に語り始めた。それを聞いていたプリスキラとアキラは、彼を招き入れて、神の道をさらに正確に説明した。

アポロは神の恵みによってすでに信仰に入っていた人々の大きな助けとなった。

(使徒言行録18・24〜27)

アポロは、パウロの宣教を助けた大切な人物だと教わりました。

わたしたちがこの道、「主の道・神の道」=「キリスト教の信仰」を成熟させていくためには、助けてくれる人の存在が欠かせません。

わたしのために祈ってくれる人の存在、とも言えるでしょう。

「子どもたちが家族に連れられて教会に来てくれますように」という祈りは、なくてはならないものです。

昨日のごミサでは3人の男の子が侍者を務めてくれました。

侍者になりたい、と立候補してくれている子どもが数名いる、と聞いています。

ですが、ミサに与っている子どもの姿はほとんどありません。

しっかり腰を据え、またどっしり構え、絶えず主の業に励みなさい。

主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。

(1コリント15・58)

先日、ある方が「教会に行くと信徒の皆さんがなんとなく微笑をたたえている、という姿がいい教会だと感じます」とおっしゃいました。

子どもたちにとっても、同じです。

主の道を歩む大人がその姿を見せること、良いものを入れた心の倉から良いものを出す(ルカ6・45)生き方をいつも心がけること。

子どもが来ない、と諦めずに、次世代の子どもたちのために教会=木の手入れの上手下手は実で分かる(シラ27・6)ことを肝に銘じ、手入れを怠らないようにしたいものです。

傲慢という自由

受験生の合格発表の様子をニュースで見ました。

姪はネットで発表を確認しているので、てっきりそれが主流かと思っていましたが、西南学院大学の発表はキャンパスの掲示板に合格者の番号が張り出されていました。

飛び上がったり泣いたりして喜びを表している受験生の姿、微笑ましくて。

わたしの合格発表は、郵送されるのが待ちきれなくて、東京にいる知人に大学まで見に行ってもらったことを思い出しました。

努力の成果を素直に喜べたあの頃が懐かしい。

毎日の聖書朗読の箇所、21日金曜日にはバベルの塔のくだりが読まれました。

この箇所は単に、人間の傲慢さと神の怒りが書かれている、と思っていました。

全地は同じ発音同じ言葉を用いていた。

東のほうから移り住んでいるうちに、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住みついた。

彼らは互いに言った、「さあ、煉瓦を造ってよく焼こう」。

彼らは石の代わりに煉瓦を、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。

(創世記11・1~3)

改めて、当時(紀元前3000年くらい?)の技術革新には驚きます。

フランシスコ会訳聖書の解説には、このように書かれています。

創世記の第一部は人類の起源を述べると同時に、人類に対する神の摂理を示している。

この型は歴史を通じて繰り返されることになる。

この型の循環は神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救いである。

この型は創世記全体を通じて展開され、イスラエル人がエジプトにおける奴隷の状態から解放される出エジプトの出来事の前置きともなっている。

第一部が現代的な意味において「歴史」として格付けられないことは確かであるが、神話でもないことも確かである。

主は人の子らが建てた町と塔を見るために降ってこられた。

そして主は仰せになった、「見よ、彼らはみな同じ言葉を持つ一つの民である。これは彼らの業の初めにすぎない。これからも彼らが行うと思うことで、成し遂げられないものはないであろう。さあ、われわれは降りていって、あそこで彼らの言葉を乱し、互いの言葉が分からなくなるようにしよう」。

(11・5~6)

「神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救い」という循環は歴史を通じて繰り返される、という解説には深く頷かされます。

善き者として造られた人間は自由意志で神に背き、罪を繰り返し、それでも見捨てない神、という循環です。

先日観に行った歌舞伎のストーリーは、簡単に書くと次のような感じです。

戦場で兵士の死体から金品を盗んで生計を立てていた主人公ライは、朧の森の精霊たちに「なんでも願いを叶えてやろう」と持ち掛けられます。

「王になりたい」というライに、「お前の命と引き換えに叶えてやる」と精霊たちが答え、ライは悪事の限りを尽くして王に上り詰めますが、、、。

人間の欲、傲慢さがこれでもか、と盛り込まれた演目です。

主人公は自分だけを信じていて、他者はあくまでも利用価値のある存在としてしか見ていません。

18歳の頃の自分には、傲慢さはなかったように思います。

神様に顔向けできないような罪も犯してはいませんでした。

信じられる対象(それは友人であり、カトリックの信仰であり)が次第に確立されていく過程、大人になるにしたがって少しづつ傲慢さを蓄えてしまったように感じています。

生活の知恵が増すに伴って、上へ上へと欲望を増していったバベルの人々のように。

人が信仰を持つようになるのは神様の働きかけによるものか、それとも人の自由意思によるものなのか、というキリスト教神学の「恩寵論」について、読んでいる本で知りました。

古代の教父たちは、神に似せて創られた人間の力を強調し、恩寵のみではなく、自由意志に基づく善の選択を説いています。

一方で、宗教改革をおこなったルターは「恩寵のみ」を力説し、人間の救済には神の働きしか作用しない、としました。

そしてトマス・アクィナスは、「恩寵と自由意志」がともに働くことで、神と人間の深い協働関係が構築されていくという立場でした。

トマスの研究で知られる山本芳久さんは、トマスの主張を次のように解説されています。

「人間が生まれつき固有に持っている『自然』だけでは、無限な幸福に対するあこがれは実現するのが難しい。

むしろ、実現する力は神の『恩寵』によって与えられる。

人間は幸福への憧れのようなもの、そして『恩寵』と協働する力ももともと持っているけれど、自分一人で実現するだけの力は持っていない。

信じられないほどの『恩寵』に参与させられることで、心底追い求めていたものが自らの思いを超えた仕方で現れ、実現する。」

歌舞伎の主人公ライは、自分のもともと持っていた能力しか信じておらず、神も仏も仲間すらも切り捨て、自分の命と引き換えに人生を上り詰めようとしました。

王になることこそが、自分にとっての最高の幸せだと信じて疑わなかったのです。

わたしたちキリスト者は、最高の幸せを求める信仰を生きています。

それは、究極には「永遠の命」のことですが、この世を生きる上での幸せは、神様からのお恵みという「恩寵」を絶えず受け取ることです。

傲慢なわたしをいつも見捨てず、「また!?」と思いながらも正しい方向へ導いてくださる神様の愛に、今日も甘えます。

進歩していく教会

書きたいことが溢れてきて、でも一旦落ち着かなければと思い適当に聖書を開いたら、この言葉が最初に目に留まりました。

「心を騒がせてはならない。

あなた方は神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい」。

(ヨハネ14・1)

そして、昨日のごミサでは、宮﨑神父様の力強いお言葉にとても励まされました。

「わたしたちにとって、本当の幸せとは何か。

それは、神への信頼という信仰に満たされること。

つまり、諦めず、絶望しない生き方をすることです。」

この1週間は、心がざわざわする日々を過ごしていました。

人々の中に偏見や対立、旧態然とした考え方があることは、どの教会、いえ、どの組織にもあることなのかもしれません。

先日、歌舞伎を観に行きました。

歌舞伎といっても、演劇と融合した、全く新しいスタイルの演目です。

30年ほど前でしたでしょうか、テレビで、亡くなった勘三郎さんが息子たち(当時の勘太郎・七之助兄弟)に所作の指導をしているところを見たことがあります。

父から教わった後、勘太郎くんが「オッケーです!」と答えたところ、大きな張り手が飛んできました。

「古典芸能の稽古をしている時に、オッケーですとは何事か!!」と。

今回観に行った歌舞伎は、松本幸四郎さん(52歳)が座長です。

稽古風景の写真では、幸四郎さんは髪を赤く染め、歌舞伎役者の皆さんはジャージ姿でした。

インタビューで幸四郎さんが、「昔は役者が髪を染めたり、浴衣ではない姿で稽古をするなんて考えられなかった。歌舞伎界も柔軟になったなぁ、と思います。」とおっしゃっていました。

ユダヤ人たちは、イエスを迫害し始めた。

安息日にこのようなことをしておられたからである。

ところが、イエスは彼らにお答えになった、「わたしの父は今もなお働いておられる。だから、わたしもまた働く」。

このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。

イエスが安息日を破ったばかりでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。

(ヨハネ5・16〜18)

イエス様は、当時は相当な異端児であったでしょう。

ユダヤ教徒の指導者たちが必死に守って、民衆にも厳しく教えてきたことを、簡単に破ったのです。

新しいもの、新しいやり方が必ずしも良いこととは限りません。

良いかどうかは、新しさにあるのではなく、柔軟な発想と行動力の中に現れるのではないでしょうか。

群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされていた。

「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言うものもいた。

しかし、ユダヤ人たちを恐れて、誰もイエスについて公然と話す者はいなかった。

(ヨハネ7・12〜13)

キリスト教という宗教、カトリック教会という組織は、2000年以上前に確立されたものではありません。

罪深い歴史も、多くの失敗もありながら、今なお進歩し続けていると感じます。

特に、フランシスコ教皇になってからの時代は(情報が誰でも簡単に手に入るようになり)、現代社会と向き合う姿勢が内部の反発を招く様子も見てとれます。

慎重でありながらも、内外の課題に目をつぶらず、時には世界政治を動かすほどの影響力を発揮される教皇様は、信仰面だけでなく、リーダーとしてわたしたちの手本ではないでしょうか。

他の教会のある年配の信徒の方とお話ししていたら、「教会のことをいろいろ一人でしていて大変だ。青年向けの事業をやっても、うちの教会には若者はいないので誰も参加できない。」とおっしゃいました。

確かに、高齢の信徒が多い教会なのかもしれません。

ですが、本当に、誰も後任がいないのでしょうか。

一人も若い信徒はいないのでしょうか。

変わることを拒絶しているだけかもしれない、と考えてみる必要はないでしょうか。

久留米教会では、長年、納骨堂の管理を一人の信徒(80代後半)に任せきりでした。

「誰か若い人に代わってもらいたい」とおっしゃり、何人かの方に依頼してみました。

先日、ようやく「やります」と言ってくれたのは、20代の女性2人でした。

本当に、とても嬉しい出来事でした。

わたしたち強い者は、強くない人たちの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。

わたしたち一人ひとりは、互いにキリスト者として造り上げられるのに役立つように、隣人を満足させるべきです。

忍耐と励ましの源である神が、あなた方に、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。

それは、心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり父である方をたたえるためです。

(ローマ15・1〜2、5〜6)

失敗を恐れず、前に進むために、与えてもらった役割に責任を持つ。

教会のために、集うキリスト者のために、そして、自分自身のために働く。

そうしたことができるのは、聖霊が背中を押してくれているからなのだ、と強く再認識した1週間でした。