2025年8月の記事一覧

それぞれ、個性

先週は、イエズス会の中井 淳神父様がミサを司式してくださいました。

そして、昨日はイタリア留学を終えて帰国された船津 亮太神父様が、留学仲間のベトナム人の神父様と共に久留米教会に早速来てくださいました。

当然のことですが、わたしたちと同じように、神父様方も色々な方がいらっしゃいます。

(もちろん、それが嬉しいことです。だって、どの司祭も同じようなタイプだったらつまらない。。。。)

わたしはそんなに多くの神父様を存じ上げているわけではありませんが、これまでお話しする機会のあった神父様は、どなたもとても魅力的な、そして個性的な方ばかりです。

1番最初の大きな出会いは、大学生の時に参加したイエズス会の黙想の家で指導してくださった神父様です。

身体の大きなスペイン人のおじい様で、わたしのことを「わが子よ、わが子」と、それ以来ずっと気にかけてくださっていました。

イエズス会の黙想会は沈黙の時間を大切にするそうですが、ギハーロ神父様は、他の参加者が部屋に戻った後にわたしを呼び寄せて、「どうして参加したのですか」と話しかけてくださったのでした。

洗礼を受けて間もない頃でしたので、神父様にはこういう方もいらっしゃるのか!ととても嬉しくなりました。

洗礼は体の汚れを取り除くことではなく、

正しい思いを保つ約束を神にすることなのです。

(1ペトロ3・21)

若い頃は、人と同じように行動してあまりはみ出さないように、と頭の中では考えていました。

ですがやはり、わたしは個性が強すぎるのか、あまり上手に人と足並みを揃えることができないことが悩みでもありました。

今やっと、「このわたしの個性は与えられたお恵み」と思えるようになり、ようやく自分に自信を持って生きていると公言できる気持ちです。

先週の中井神父様も、かなり個性的な方でした!

お話しされていた時に突然、「あんなこといいな、できたらいいな」と聖堂内を歩き回りながらドラえもんを歌い出し、「どこまでもドア〜〜〜!!」と。(^_^;)

何事?!と唖然とするわたしたちに、

「イエス様はわたしたちをどこにでも、ではなく、どこまでも連れて行ってくれる、どこまでも付いてきてくれるんです。

だから、イエス様はわたしたちの『どこまでもドア』なんですよ!」

主よ、あなたは、すべてにおいてご自分の民を高め、彼らに栄光を与え、彼らを見捨てず、いつでもどこでも彼らの傍らに立っておられた。

(知恵の書19・22)

そして、昨日の船津神父様。

侍者が鳴らす9時のベルと同時に祭壇に登場された神父様を見て、とても驚きました。

「え、男っぷりが上がってる!」

失礼ながら昔から存じ上げているので、その表情と佇まいが自信に満ちているというか、キリッとしたイケメン(本当に失礼)になられている感じがして、思わず涙ぐんでしまいました。

「3年前の5月に久留米教会で共にミサを祝い、その翌日からローマに3年間留学しました。

わたしは文字通りに旅をしていたわけですが、皆さんもそれぞれに人生を旅しておられたことでしょう。」

そうお話しされる神父様は、やはり変わらず誠実で、キリッとした優しさの方で、その上に何か確固たるものを得てこられた自信を感じさせる様子でした。

宮﨑神父様も、ジュゼッペ神父様も、とても個性的で愛すべき方です。

こうして、色々な神父様方と信徒仲間たちとの時間を共有できる日曜日は、素晴らしいお恵みの時間です。

応援する姿

15日のマリア様の被昇天の祝日、今年最後(希望)の40℃に迫る酷暑の朝でした。

この季節は、甲子園球児たちを応援するのが楽しみの一つです。

プロ野球も好きですが、大人の利害やスポンサーといったものがなく、純粋に野球に打ち込む彼らの姿は、本当に清々しくて気持ちの良いものです。

毎年、わたしがテレビで見て応援しているのは、グランドの選手だけでなく、スタンドで応援しているユニフォームを着た選手たちです。

スタメンに入れず、それでも満面の笑みを浮かべて全身全霊で応援歌を歌い踊る彼ら。

汗だく・泥だらけになってプレーする選手たちと同じように、彼らもまた、甲子園の舞台で精一杯に躍動しているのです。

さて、彼らは、ひたすら使徒たちの教えを守り、兄弟的交わり、パンを裂くこと、祈りに専念していた。

信じる人たちはみな一つになり、すべての物を共有にし、財産や持ち物を売り、それぞれの必要に応じて、みなにそれを分配していた。

また、日々、心を一つにして、絶えず神殿に参り、家ではパンを裂き、喜びと真心をもって食事をともにし、神を賛美していた。

彼らは民全体から好意を得ていた。

こうして、主は日々、救われる人々を仲間に加えてくださった。

(使徒言行録2・42〜47)

今年の甲子園でも色々と注目ポイントがありますが、話題として取り上げられているのが、県立岐阜商業の横山選手。

彼は、生まれつき左手の指が全て欠損しているのですが、レギュラーとして大活躍しています。

打席に立つたびにひときわ大きな歓声が上がり、投打に活躍する姿に大きな拍手が送られています。

「ハンデを持っているから注目されている。その分活躍したいし、勝利に貢献しなければいけない」とインタビューに答えていました。

以前も書いたことがありますが、教会とは、日曜日にミサに与るために来るだけのところではありません。

共同体を運営するために奉仕する、さまざまな役割を担う信徒の支えがあるからこそ、脈々と受け継がれてきたのです。

長年、お1人で納骨堂の管理をしてこられた方からその役割を引き継ぎ、今後の運営のあり方について打ち合わせをしました。

色々と提案をさせていただき、お話をする中で、「これまではお一人しか管理の仕方がわからなかったことも、こうしてわたしたちが引き継いで、そしてわたしもさらに引き継ぐ人を見つけていきますね」とお伝えしたところ、涙を浮かべて喜んでくださいました。

神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことをわたしたちは知っています。

(ローマ8・28)

わたしは与えられた恵みによって、あなた方1人ひとりに言います。

自分は当然このようなものだと思う以上に自分を過大に評価せず、神が各々に与えてくださった信仰の度合いに応じて自分を評価し、程よく見積もるようにしなさい。

(ローマ12・3)

わたしは植え、アポロは水をやりました。

しかし、成長させてくださったのは神です。

ですから、植える者も水をやる者も取るに足らず、成長させる神こそ大切な方なのです。

植える者も水をやる者も一致して働いていますが、それそれその働きに応じて自分の報酬を受けるのです。

わたしたちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。

(1コリント3・6〜9)

レギュラーになれなくても応援する姿に感動し、その彼らを応援したい

ハンデがあるから余計に応援したい

これまで担ってこられた役割を引き継ぐわたしたちを、応援してくださる先輩方がいる

野球も教会も、ある意味チームプレイです。

心をひとつにし、仲間を増やし、働き合って成長する。

各々に与えられたお恵みをそれぞれが最大限に発揮して、互いに応援し合う。

ちょっと強引かもしれませんが、連日の甲子園の試合を応援していると、教会での役割についてもっと役立ちたいという気持ちになったお盆休みでした。

++++++++++++++++++

17日のごミサは、イエズス会の中井神父様の司式でした。

その後に、ご自分の多岐にわたる活動についてのお話をお聞かせくださいました。

また改めて記事にしたいと思います。

危うい確信

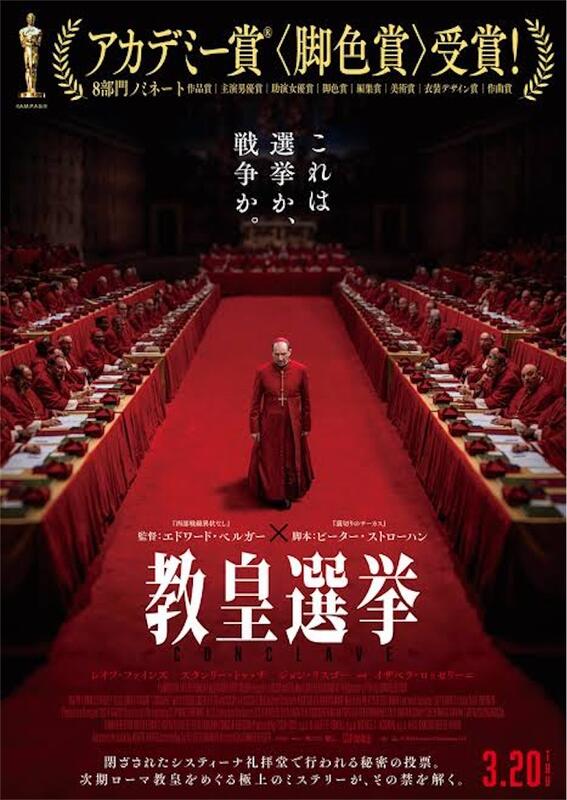

Amazonプライムで配信が始まった映画「教皇選挙」を観ました。

この春に行われた実際のコンクラーベと相まって大ヒットしていましたので、ストーリーも結末も知っていたのですが、原作がゴシップ風のミステリー小説なので、実際のコンクラーベも枢機卿方もこうではないはず、、、というのがわたしの感想です。

菊池枢機卿が「現実とは違う」とブログに書いておられたのを思い出しました。

「ストーリーはちょっと荒唐無稽だなと思いますし、明らかに現実的ではないフィクションです」

https://bishopkikuchi.cocolog-nifty.com/diary/2025/05/post-7690d8.html

セットとして造られたバチカンの建物の迫力は圧巻でした。

それと、主演のレイフ・ファインズが演じる首席枢機卿が素晴らしく、演技だけでなく、役柄に秘められた落ち着きと責任感には救われました。

とても心に迫ったセリフがあります。

わたしは長年、教会にお支えしてきて、何より恐れるようになった罪が一つあります。

それは「確信」です。

「確信」は一致を拒む敵であり、寛容の大敵でもあります。

キリストさえ、最期には確信を持てず、十字架の上で叫びました。

信仰は生き物です。

疑念と手を取り合い、歩むものです。

もし「確信」だけで疑念を抱かねば、不可解なことは消え、信仰は必要なくなります。

あまりにも的を突いていて、忘れたくない、と書き留めました。

聖書の中で大好きな箇所(ヘブライ11・1)を思い返してみます。

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

信仰とは、望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。

(聖書協会共同訳)

いつも思うのですが、この3種類の訳は微妙にニュアンスが違っています。

映画のセリフに1番ピッタリ当てはまりそうなのは、聖書協会共同訳のような気がします。

自分の信仰の弱さに落ち込み、告解したことを繰り返し、自分の望み(この世を旅する間は神様にいつも導かれてよりよく生きる)が叶えられると信じて祈り続ける。

望みは叶うとわかっていても、確信が持てずに祈り続ける。

これが、信仰なのではないでしょうか。

宗教学者の故・藤田富雄さんは、「信仰」の解説を次のように書いておられます。

信仰とは、自分にとって究極的な価値や意味をもっている対象と全人格的な関係を持ち、その対象に無条件に依存し献身する心的態度を言う。

経験できぬ不確実なものを主観的に確実であると思い込むことではない。

宗教的体験や儀礼を繰り返すことによって、しだいに人格の内部に一定の心的態度が信仰として形成される。

いわゆる無神論者とか、無宗教者と言われる人の中には、どのような宗教であれ、神を信じる人のことを「思い込み」だと決めつけている節があります。

無神論とは、神の存在を否定する立場で、つまりは神を意識しているのかも。

無宗教とは、神という問題に無関心な立場で、それでも儀式(葬儀、初詣など)はおざなりにしない人が多い。

映画「教皇選挙」では、数名の教皇候補と目される枢機卿たちの駆け引きが描かれています。

そこには、神様の存在も信仰も、別の次元に追いやられているかのようです。

まるで、信仰を持たない者がトップの座に就くことを最終目的としているような、水面下での権力闘争。

そして、そう描いた小説がヒットし、映画が世界的に評価されたということが何を意味しているのか。

つまり、その姿(高貴な聖職者でもやはり人間的野心に冒される)が多くの人の興味を掻き立てられる題材なのです。

興味深かったのは、主役の首席枢機卿が信仰の迷いを露わにしていたことでした。

冒頭に紹介したセリフにあるように、自分の信仰心に疑念を抱き続けている彼は、絶対に自分は教皇にはふさわしくないと言い続けますが、それでも、次々と候補者たちが脱落し、最後には自分に投票するのでした。

人間のもろさ、信仰の危うさという面を描いている点では、(偉そうな言い方ですが)この映画を評価することはできます。

+++++++++

↓ とても客観的な映画評論ですので、ご参考になさってください。

https://hollywoodreporter.jp/movies/108792/

神様との約束

パレスチナ自治区ヨルダン川西岸にイスラエルが建設してきた入植地。

ガザでの戦闘が始まって以降、ユダヤ人入植者によるパレスチナ人への暴力が増え、イスラエル政府はさらに入植者住宅を建設すると発表しています。

先週は、ヨルダン川西岸にあるキリスト教徒の村で、イスラエルの入植者によって襲撃があったとの報道がありました。

テレビでも、入植者の一人が「わたしたちが神から約束された土地なのですから」、と発言していました。

「入植地」とは、パレスチナ人から奪った土地に造成されたユダヤ人専用住宅地のことです。

西岸での入植地建設は国際法上、一般的に違法とされているものの、イスラエルはこれに反論し続けており、入植地はイスラエルとパレスチナの間で特に激しい争点となっている問題の一つです。

(BBCニュースの記事より抜粋)

https://www.bbc.com/japanese/articles/clyvzkqwpgjo

2019年にイスラエルに巡礼に行った時の写真です。

ここは入植地ではありませんが、このようにイスラエルの土地では、いたるところで植林が進められていました。

誰も住んでいない土地でも、岩場に水道のパイプが張り巡らされ、土地の緑化が進められています。

聖書には確かに、神様がイスラエルの人々を「誰よりも小さい民族だから」選ばれたのだと書かれています。

「乳と蜜の流れる土地」への旅を通して、神様が人々に慈愛の心を示されたエピソードは、旧約の中でも美しく、わたしたちがいつも神様の愛に守られていることを想起させてくれます。

あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。

あなたの神、主は地上のすべての民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。

主があなたたちに愛情を傾けて、あなたたちを選ばれたのは、あなたたちがほかのどの民よりも数が多かったからではない。

事実、あなたたちはすべての民の中で最も数の少ない民であった。

しかし、主はあなたたちを愛し、また先祖に立てた誓いを守られたので、主は強いその手であなたたちを導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの手からあなたを贖われた。

(申命記7・6~8)

イスラエルの地を神様がユダヤ民族だけに与えられた、というのは間違っていると断言できるでしょうか。

あるいは、その通りだ、と断言できるでしょうか。

トランプ大統領、プーチン大統領の言動を見ていて、「嘘つきだ」「信じられない」と思うのですが、当の本人たちは、自分は間違っていないという強い確信と信念があるようです。

創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記はモーセ5書といい、ここに書かれた教えをユダヤ教徒は大切に守っています。

イスラエルの人々(全員ではないでしょうが)、特に熱心なユダヤ教徒は、聖書に書かれているのだから、この土地は神様が自分たちに約束されたものなのだ、と信じて疑わないのです。

それ故、あなたの神、主こそが神であることを知りなさい。

主は誠実な神であって、主を愛し、その命令を守るものには、契約を守り、慈しみを千代にまで施されるが、主を憎む者それぞれに報いて滅ぼされる。

主を憎む者それぞれに猶予なく報復される。

(申命記7・9~10)

続きには、このように書かれています。

フランシスコ会訳では「主を憎む者」となっている言葉は、共同訳では「御自分を否む者」です。

このことばが何を言わんとしているのか。

ガザでのジェノサイドも、一方的な(暴力を伴う)入植地開発も、人道上は許されるものではありませんが、神様との約束を妄信的に信じる人々には、こちら側の正論を押し付けても通じ合うことは無理なのでしょうか。

人道に反することこそが、神様を否むことではないでしょうか。

神様がわたしたちに約束されたのは、世の終わりまでいつもわたしたちとともにいてくださる(マタイ28・20)、ということです。

これは、キリスト教徒だけの教えではないと思います。

+++++++++++

ここにきて、「パレスチナを国家として承認する意向がある」と表明する動きが出ています。

フランス、イギリス、カナダの表明に続き、他に数か国も追随するようです。

これまでの歴史と複雑な国際情勢の故、とはいえ、民族の尊厳を守り独立を決めるのが軍事力を持った西欧諸国という現実を、どう受け止めればよいのでしょうか。

8/6~15は日本カトリック平和旬間となっています。

わたしたちにとって戦後80年、ではありますが、世界では戦争は終わっていません。

教皇様の8月の意向は、「共存のために」です。

この祈りのことばが本当に素晴らしく、毎日全世界で唱えることができれば、と心から願います。

+基本の祈り

「共存することがより困難に見える社会が、民族的、政治的、宗教的、またイデオロギー的な理由による対立の誘惑に負けませんように。」

+黙想のための祈り

イエスよ、わたしたちの歴史の主よ、誠実な友、生ける現存よ、疲れを知らずわたしたちに会いに来られる方、あなたの平和を必要とするわたしたちがここにいます。

わたしたちは恐れと分裂の時代に生きています。

まるで自分たちしかいないかのように振る舞い、互いを隔てる壁を築き、自分たちが兄弟姉妹であることを忘れています。

主よ、あなたの霊を遣わしてください。

互いに理解し合い、耳を傾け合い、尊敬と思いやりをもって共に生きる望みをわたしたちの中に再び燃え立たせるために。

対話の道を模索する勇気をお与えください。

対立に兄弟愛の態度で答え、違いを恐れることなく他者に心を開く勇気をお与えください。

わたしたちを橋を架ける者としてください。

国境やイデオロギーを乗り越え、心の目で他者を見つめ、一人ひとりの中に侵すことのできない尊厳を認められるようにしてください。

希望が花開くことができる場所、多様性が脅威ではなく、わたしたちをより人間らしくする豊かさとなる場所を創造できるようにお助けください。

アーメン。