行事風景

プレゼピオの意味と価値

久留米教会のナティビティセットの飾りつけが始まりました。

御降誕の場面が再現されています。

今年は聖家族のご像、プレゼピオを新しくしました。

本当の「貧しい厩」を再現してほしい、という宮﨑神父様のリクエストで、今年はとにかく「シンプル」にしてみました。

教皇フランシスコは待降節の始まりに、プレゼピオの意味と価値をめぐる使徒的書簡

「アドミラビレ・シニュム」を発表されました。

プレゼピオ発祥の地、1223年の降誕祭にアッシジの聖フランシスコが

幼子イエス降誕を観想するための馬小屋を初めて再現したと言われている

イタリア中部グレッチョで、この書簡に署名されました。

「キリスト者たちにこれほどにも親しまれる、プレゼピオの素晴らしいしるしが、

常に驚きと感嘆を呼び覚しますように」

という言葉で始まっています。

「イエスの降誕の出来事を表現することは、

神の御子の受肉の神秘を単純さと喜びを持って告げることに等しい。」

プレゼピオを準備し飾ることを、福音宣教の行為として示されました。

「プレゼピオは、わたしたちの小ささまでに身を低くされ、

貧しい者となられた神の優しさを表すがゆえに、わたしたちに驚きと感動を起こさせる。」

教皇は、プレゼピオに見られるさまざまなしるし、

たとえば、わたしたちの人生の苦しみの闇を象徴する夜の沈黙や暗さの中に、

光をもたらす星の存在に触れています。

プレゼピオは信仰の伝達における甘美で必要とされるプロセス、と述べつつ、

「重要なのは、毎年どのように飾り付けるかではなく、

それがわたしたちに対する神の愛をいかに語りかけるかにある。」

と強調されました。

厩、羊飼い、博士たち、そして天使、ヨセフ様とマリア様を取り囲むように、

いろいろな飾りが準備されて全体でナティビティ(御降誕の再現)となります。

みなさんも、ご家庭に飾られますか?

久留米教会では、台座などの大物をヨセフ会の男性陣が設置し、

細かな飾りつけは若い信徒が担当します。(含む:わたし)

今年はベトナムのみんなが手伝ってくれました。

(実際の厩は藁ぶき屋根ではないと思うのですが、

ベトナムの男子たちが楽しそうに藁ぶき屋根を作っていたので、良しとしてください!)

まだ完成ではありません!

東方からの博士たちも、小屋の裏で待機中ですし、なにより、イエス様はまだお生まれになっていません。

豊かな緑の芝生のような大地の上の小屋、これは変更の余地が大いにあります。

そしてさらに、今年はなにやら大掛かりな飾りつけがベトナムコミュニティのみんなによって進んでいました!

楽しみです!

彼らは本当に手先が器用で、この岩屋のセットも竹で編んで作っていました。

ライトアップも美しい季節です。

生き方の指針

待降節が始まりました。

今年も、自称「若手の女性信徒グループ」でアドベントクランツを作りました!

フランシスコ教皇様が、東京での青年の集いでおっしゃいました。

「どんな複雑な状況でも、自己の行動において、公正で人間的であり、

責任を持ち、決然とし、弱者を擁護する誠実な者になってほしい。」

上智大学の学生たちとの交流の際には

「必要とされる誠実な人でありなさい。」

長崎でのごミサのお説教では

「わたしたちの信仰は、生きる者たちの神への信仰なのです。

キリストは生きておられ、わたしたちの間で働かれ、

わたしたち皆をいのちの充満へと導いておられます。

キリストは生きておられ、わたしたちに生きるものであってほしいと願っておられるのです。

キリストはわたしたちの希望です。」

使徒的勧告「キリストは生きている」に書かれている

「キリストは生きておられる」というお言葉を直接教皇様からお聞きできた時は、感動で心が震えました。

イエス様が示されたことの一番の、そして根幹ともいえる教えは

「その場で最も弱い立場の人に手を指し伸べる」ということでしょう。

カトリックでは大回勅の中で、「七つの良い行い」という形で示されています。

・飢えている人に食べさせること

・乾いている人に飲み物を与えること

・着るものを持たない人に衣服を与えること

・宿のない人に宿を提供すること

・病者を訪問すること

・受刑者を訪問すること

・死者を埋葬すること

マタイの福音書25・31~40に出てくるお話に基づいています。

東京ドームのごミサではこうおっしゃいました。

「キリスト者の共同体として、わたしたちはすべてのいのちを守り、あかしするよう招かれています。

知恵と勇気をもって、無償性と思いやり、寛大さとすなおに耳を傾ける姿勢、

それらに特徴づけられるあかしです。

それは、実際に目前にあるいのちを、抱擁し、受け入れる態度です。

(教皇様と船津助祭の貴重なお写真2枚は、バチカン公式ホームページより)

パパ様が日本に残してくださった多くの言葉の中から

みなさんも「生き方の指針となる、心に刻んでおきたい教え」を読み取ってください。

高見大司教様が記者会見でおっしゃいました。

「教皇の言葉にどう納得して、どう動くのか。

一人一人が考えないといけない。」

パパ様の各地でのお説教、講話は、すべてカトリック中央協議会のホームページに掲載されています。

待降節をより有意義に過ごせますように。

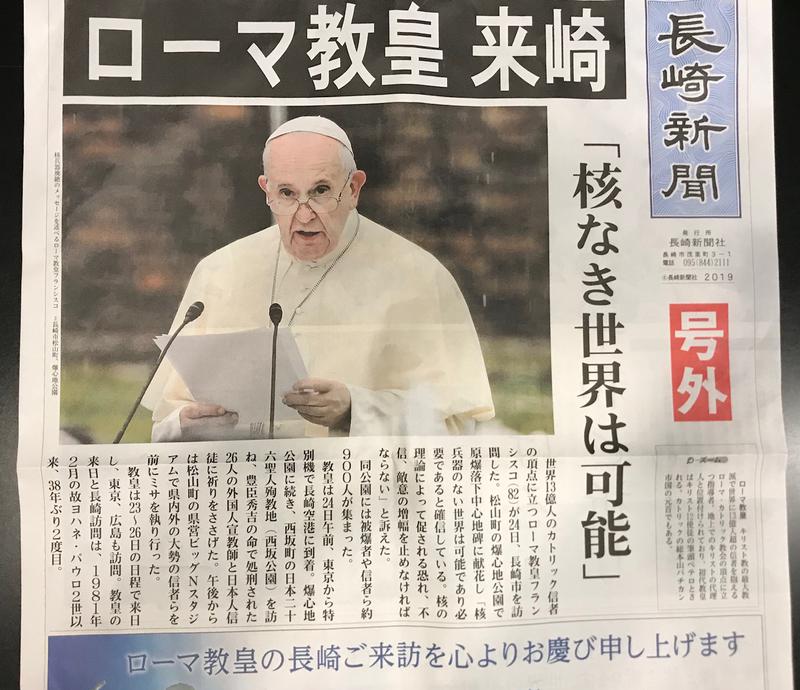

教皇フランシスコ、長崎へ。

長崎での教皇さまのごミサに、久留米教会からは約300名で参列しました。

長崎の街は、24日のパパ様訪問のため、おそらくかなりの時間をかけて準備がなされていたものと思われます。

信者ではない一般市民の方には大変なご迷惑をおかけしたかと思います。

そして、この日を迎えるまで、大変な苦労があったであろう、準備をされた事務局の皆さんに心からの敬意を表します。

午前中は悲しくなるほどの大雨、そして、パパ様到着を空が知っていたかのように突然の晴天。

パパ様を先導したのは久留米の船津亮太助祭!

共同祈願は、5か国語でなされました。

【教皇さまのため】スペイン語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、あなたが与えてくださった教皇フランシスコのために感謝して祈る神の民の声だからです。

日々全世界の人々のために心を砕いておられる教皇様が、この日本訪問を無事に、また有意義に全うされますように。

【国の指導者のため】韓国語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、安心して生活することを望むすべての民の声だからです。

政治に携わる人々が、それぞれの地域、国、そして世界の人々の真の幸福と平和のために、与えられた力を用いることができますように。

【困難の中にある人のため】タガログ語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、さまざまな困難や苦しみの中にある人々、とくに、戦争や暴力から逃れ、災害や事故から生活再建に努める人々の声だからです。

苦しみと死から新しいいのちをもたらしてくださったキリストに信頼し、わたしたちが互いに、希望をもって生きる助けとなることができますように。

【日本のキリスト者のため】日本語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、この国では小さな群れにすぎない日本のキリスト者の声だからです。

殉教者と先祖の信仰に倣い、アジアの兄弟姉妹とともに、神のいつくしみをパン種のように人々に伝える知恵と勇気が、わたしたちに与えられますように。

【召命のため】

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、あなたの呼びかけに誠実にこたえる人を求める神の民の声だからです。

神の国の完成のために働く人が、日本の教会にもますます与えられますように。

【平和のため】ベトナム語

主よ、被爆地に立って祈るわたしたちの声を聴いてください。

それは、戦争の犠牲となって、苦しみの内に眠りについた人たちの声だからです。

お互いにゆるし合い、助け合い、協力し合う、愛の上に築かれる平和が、この世界に実現しますように。

感想などはあえて書かないことにしました。

各々が感じたこと、それがすべてです。

パパ様の日本滞在のあと二日、お元気で、有意義な時間をお過ごしになられますように。

ローマ教皇の役割

17日のごミサでは、七五三お祝いがあり、子どもたちが祝福を受けました。

この様子は毎年、子どもたちだけでなく、信徒みんなの楽しみでもあります。

子どもたちが豊かなお恵みを受けながら、幸せいっぱいの中で健やかに成長してくれることを願わずにいられません。

ローマ教皇をわたしたち信徒は親しみを込めて「パパ様」と呼びます。

元は、ギリシャ語の「パパス」に由来しています。

今でも神父様をファーザーと呼ぶことからわかる通り、もともとは「教父=パパ」とはすべての司教様の通称でした。

グレゴリウス1世が教皇の尊称と定めたのだそうです。

教皇にはいろいろな呼び名が他にもあります。

他教会に対して首位性を主張するために、「使徒ペトロの後継者」と称していた時代もあります。

ローマ司教、ヴァチカンの国家元首でもあるのです。

2015年の統計によると、カトリックの司教は世界中に5304人、40万人以上の司祭、20万以上の教育施設、10万以上の病院、養護施設などの福祉施設があり、その最高責任者が教皇様です。

「神のしもべのしもべ」=servus servorum

サービスする人にサービスする人、という言い方もあります。

「最高の大祭司」=Pontifex maximus

最高の天と地の架け橋、という言い方も。

これは、創世記28・10にあるヤコブの夢、天と地がつながる階段を上り下りする天使たちのあの夢に由来する表現です。

ヨハネ1・51にあるとおり、十字架を通じて神と人間がつながる、その架け橋の最高の人が教皇なのです。

「よくよくあなた方に言っておく。

あなた方は、天が開けて神の使いたちが人の子の上に昇り降りするのを見ることになる。」

シャガール Jacobs' Ladder

フランシスコ教皇は、どんどん教会の外に出て行くべき時代であると若者を鼓舞しています。

ツイッターにも「教会は布教によっては成長しない。アトラクション(引き付ける力)によって大きくなるのだ。」とおっしゃっています。

改革を促すような形での布教は他者の在り方を否定して別の在り方を強要するもので、

福音を伝える宣教というのは他者がいるところに加わることなのだ、ともおっしゃっています。

キリスト者は「心理の所有者」ではない。

「真理の奉仕者」なのだ、と。

今回のパパ様の来日にも、いろいろな意味が込められていることでしょう。

被爆地、長崎を訪問してくださることもその一つです。

わたしたちに何をお話ししてくださるでしょうか。

いよいよ、24日です!

人生を支える言葉との出会い

フランシスコ教皇の紋章のモットー

“Miserando atque eligendo” (憐れみ、そして選ばれた)

選ばれたとはいえ、聖書には「憐れみ、」という言葉はありません。

イエスはさらに進み、マタイという人が収税所に座っているのをご覧になり、呼びかけられた。

「わたしに従いなさい」。すると、彼は立ち上がってイエスに従った。

マタイ9・9

この紋章の言葉は、聖ベーダ・ヴェネラビリスの説教の言葉から取られているそうです。

聖ベーダは、七世紀末から八世紀初めにかけてのイングランドの碩学の司祭で、

ギリシャ・ローマの古典を駆使し、天文学、物理、数学、音楽、哲学、修辞学、医学の文献に通じ、百科全書のような人でした。

聖べーダは聖書解釈の業績でも知られていて、使徒マタイの召命のエピソードについて、イエスがただ「私に従いなさい」とひとこと言ってマタイが職場を離れてついていった、というシーンを、「イエスは徴税人(マタイ)を見つめ、『憐れみ、そして選ばれ』、わたしについてきなさいと言った」と解釈して表現したのです。

(竹下節子さんのブログより参考)

カラバッジョ「マタイの召命」

フランシスコ教皇は17歳の年の聖マタイの祝日にこの言葉に出会ったのだとか。

聖書に限らず、人生において大切に思える言葉との出会いをされたという方は多いのではないでしょうか。

第二バチカン公会議の教会憲章11にはこうあります。

「すべてのキリスト信者は、どのような生活条件と身分にあっても、

各自自分の道において父自身が完全に持っている聖性に達するよう主から招かれている。」

使徒的勧告「キリストは生きている」にパパ様が書いていらっしゃいます。

248

「召命」という語は、神からの呼びかけとして、幅広い意味で解しうるものです。

それは、命への招きも、ご自分との友情への招きも、聖性への招きも含む、さまざまなものを意味します。

これは貴重なものです。

わたしたちの生涯全体を、わたしたちを愛してくださる神の真正面に据え、

意味のない混沌の産物であるものなど何もないこと、

すべてのものが、わたしたちのために素晴らしい計画を用意してくださる主にこたえる道へと組み込まれるはずであると、わたしたちに理解させてくれるからです。

この2つは、今のわたしにとって、暗記して毎日復唱したいくらいの言葉です。

10日の聖書朗読にも、心が揺さぶられました。

どうか、わたしたちの主イエス・キリストご自身と、わたしたちを愛し、

永遠の励ましと素晴らしい希望を、恵みとして与えてくださったわたしたちの父である神が、

あなた方が善い業に励み、善い言葉を語るときいつも、あなた方の心を励まし、強めてくださいますように。

2テサロニケ2・16~17

今月は死者の月です。

各々、身近な大切な方が神様の下で過ごされているでしょう。

わたしは、特に母が、地上のわたしたちと神様とのとりなしをしてくれているので、

こうして素晴らしい言葉や教会の人々との出会いの恵みが与えられている、と信じています。

死者のために祈りましょう。