行事風景

わたしたちは神の住まい

コロナウィルスはまだ消えたわけではありませんが、日本の各地では今年は「3年ぶり開催」のイベントやお祭りで賑わっています。

夏の帰省を断念された方もいらっしゃるでしょう。

3年ぶりに孫に会えたという方もいらっしゃるでしょう。

それぞれの楽しみ方で、今年の残暑を過ごしていきましょう!

・・・・・・・・・・・・・・・

いったいアポロとは何者ですか。

パウロとは何者ですか。

あなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて働いた奉仕者なのです。

わたしは植え、アポロは水をやりました。

しかし、成長させてくださったのは神です。

わたしたちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。

(1コリント3・5~6,9)

あなた方は使徒と預言者という土台の上に、キリスト・イエスご自身を要石として築き上げられたのです。

このキリスト・イエスに結ばれることによって、建物全体は組み合わされ、主のうちにあって大きくなり、聖なる神殿となります。

キリストに結ばれることによって、あなた方も霊によってともに組み入れられ、神の住まいを築きあげることになるのです。

(エフェソ2・20~22)

主は人に捨てられましたが、神によって選ばれた尊い生きた石です。

この主に近づいて、あなた方もまた、生きた石として、霊に満たされた家に築きあげられます。

(1ペトロ2・4~5)

パウロは度々、わたしたちは神の住まいである、と例えています。

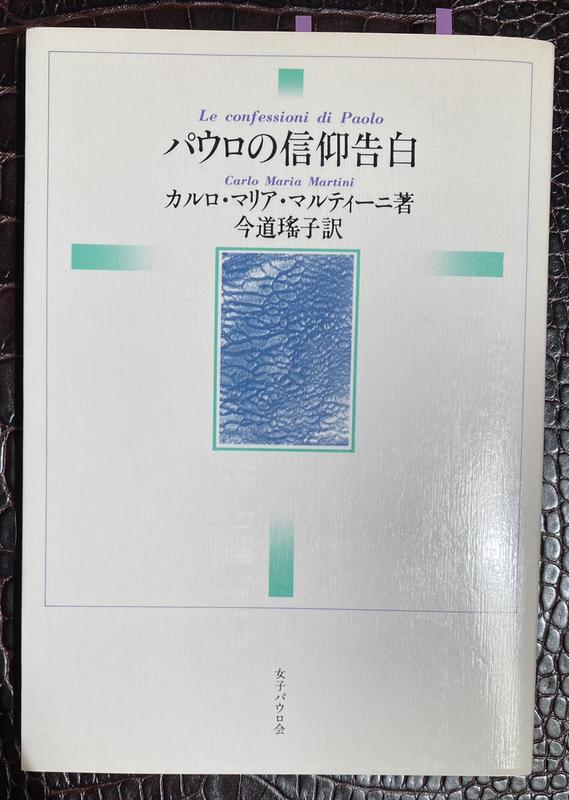

最近、この本を読みました。

パウロの人生、信仰を振り返りながら深く霊操する内容です。

パウロについて知れば知るほど、複雑な自信家、ちょっとめんどくさい頑固者だったのだろうなぁ、、、などと思ってしまいます。

ですが、彼を助けた重要な人々、バルナバ、アポロ、アキラとプリスキラなどの人々と決定的に違ったのは、頑固さゆえの根気強さと熱意でしょう。

希望と情熱に満ちた、大胆な言葉で多くの書簡を残しています。

だから、支援者の彼らと違い、イエス様への信頼に基づいた彼の教えが、こうして聖書として受け継がれてきたのではないかと思います。

パウロの遺言とも言える、使徒言行録20・18〜35でも、わたしたちが神の家であることを書き記しています。

そして今、わたしはあなた方を、神とその恵みの言葉に委ねます。

このみ言葉には、あなた方を造りあげ、全ての聖なる人々とともに受け継ぐ遺産をあなた方に与える力があるのです。

32節の「造りあげ」は、ギリシャ語で「家を建てる」に当たるそうです。

キリスト教的生活は、家を建てるのと同じく、教会と信者を次第に完成させるものだ、とフランシスコ会訳聖書の注釈にあります。

あなた方も、このように働いて、弱い人を助けなければならないこと、また、『受けるより与えるほうが幸いである』と仰せになった主イエスご自身の言葉を、心に留めておくように、わたしはいつも模範を示してきました。

35節は、自信家で熱意が溢れるパウロらしい言い方です。

『受けるより与えるほうが幸いである』とは、福音書中にイエス様の言葉として出てこない(注釈による)のですが、とても重要な教えだと思っています。

聖書の聖句の中で、いくつかわたしの人生の指針としているものがありますが、これはその一つです。

受けるより与えるほうが幸い

現実には、どうしても「こんなに与えてるのに・・・」と思ってしまうのですが、、、、、。

わたしたちが神様の住まいである、のならば、いつでも居心地良く過ごしていただけるように、心と身体を整えておくべきです。

ですから、あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、思いやりの心、親切、へりくだり、優しさ、広い心を身にまといなさい。

キリストの平和にあなた方の心を支配させなさい。

感謝の人となりなさい。

キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。

(コロサイ3・12〜15抜粋)

「了解です!」

暑い夏の盛りもあと少しです。

お身体にお気をつけになって、有意義な日々をお過ごしください。

平和の岩

8/6は、77回目の広島の原爆の日でした。

国連の事務総長を始め、99カ国とEUの代表も参列されての平和式典の中継をテレビで観ていました。

世界各国の方々が参列してくださるのは本当に素晴らしいことですが、その国で報道され、一般市民にも伝えられたのでしょうか。

同じ日のニュースでは、パレスチナ自治区のガザ地区へのイスラエル軍による空爆について、そして台湾を囲むようにして実施された中国の軍事演習について報じられていました。

平和を願う祈りは、「神様、平和をもたらしてください」「争いのない世界を実現させてください」ではなく、「わたしたちが戦争を起こさない未来を創ります」という宣誓であるべきです。

甲子園の開会式で選手宣誓をした球児の言葉を聞いて、改めて強くそう思います。

頑張るのは神様ではないのです。

努力するべきは、わたしたちなのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

主は岩。

その業は完全で、その道はことごとく正しい。

真実の神で、偽りがなく、

正しく、まっすぐな方。

(申命記32・1)

申命記32章には、他にも「救いの岩」「自分を産んだ岩」「彼らの岩」「身を避ける岩」といった表現で、堅固で安全な保護者である神を岩に例えています。

信じれば願いが叶う

信じれば癒される

聖書には、そう書かれているように感じるかもしれませんが、決してそうではありません。

神様は岩のように揺るがない、わたしたちの拠り所です。

悔い改めて熱心に祈れば、なんでも許される、叶えられるのではなく、どのような状況にあっても神様が隣にいてくださると信じて、一人ひとりができる限り、できる以上の努力をする必要があります。

教区報に載っていた、アベイヤ司教様のお言葉です。

「いつも以上に平和を祈り、平和のために働く決意を新たにする事が大切です。

私・私たちに何ができるでしょうか。

一人ひとりが考えるべき課題です。」

エレミヤは言った、

「アーメン。主がそのとおりにしてくださるように。

主があなたが預言した言葉を成就させ、主の神殿の器とすべての捕囚の民とをバビロンからこの場所に連れ戻してくださるように。

わたしがあなたの耳と民全体の耳に語る言葉を聞け。

わたしとあなたよりも先にいた預言者たちは、昔から、多くの地と偉大な諸王国に対して、戦い、災い、疫病を予言した。

平和を預言する預言者は、その言葉が実現してはじめて、ほんとうに主が遣わされた預言者であると認められる」。

(エレミヤ28・6~9)

こうして、一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いた。

土地の人々は、イエスだと知って、付近にくまなく触れ回った。

それで、人々は病人を皆イエスのところに連れて来て、その服のすそにでも触れさせてほしいと願った。

触れた者は皆いやされた。

(マタイ14・35~36)

「婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願いどおりになるように。」

そのとき、娘の病気はいやされた。

(マタイ15・28)

「主よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただくのです。」という名言をイエス様に言い放った女性も、願いが聞き入れられました。

当時の彼らは皆、 簡単に祈りが聞き入れられたわけではないと思うのです。

アベイヤ司教様のお言葉にある通り、「神様の望みに応える」生き方が必要なのです。

わたしたちの魂は主を待ち望む。

主こそはわたしたちの助け、わたしたちの盾。

わたしたちの心は主の故に喜び、

聖なる名に寄り頼む。

主よ、わたしたちはあなたを信頼してきました。

慈しみはわたしたちの上に。

(詩編33・20〜22)

わたしの口の言葉があなたの望みにかない、

わたしの心の思いがみ旨にかないますように。

わたしの岩、わたしの贖い主である主よ。

(詩編19・15)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ミサの後の掃除を、いつもより念入りに行いました。

愛すべき、平和の風景です。

恵まれた人々

久留米教会の、わたしが1番好きな風景です。

ミサの後、あちらこちらで語り合うみなさんの様子。

コロナ前は、ミサの後にはコーヒーが振る舞われ(バザーとして)、たくさんの方々が集まって語り合っていました。

今は、こうした形ではありますが、大切な時間だと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・

特異な才能を持つ子どもたちの能力を伸ばすための教育の必要性が、日本でも議論され始めている、とニュースで知りました。

小学校低学年で大学レベルの教科書を理解している、とか、ある科目だけは抜きんでた理解力を持っている、など、特定分野に顕著に高い能力のある子どもを『ギフティッド』と呼ぶそうです。

そうした子どもたちのためのギフティッド教育は、生まれつき特別な才能を持つ子どもたちの能力を伸ばすための教育手法で、アメリカでは40年以上前から実践されています。

「ある教育研究所の調査によれば、小学校で学校教育についていけない『落ちこぼれ』は約15%いるといわれるが、それとほぼ同じ比率の約13%が『吹きこぼれ』、授業が簡単すぎてつまらないと感じる子どもたちが存在する」とニュースの記事に書いてありました。

『吹きこぼれ』という呼び方には少し抵抗を感じますが、『ギフトが与えられた子ども』giftedという表現は、心に響きます。

自分の子どもが「学校の授業がつまらない」と言ったら、「うちの子は落ちこぼれだろうか」と心配になるでしょう。

でも、「うちの子はギフティッドなのかも」と思えたら。

イエス様が好んで関わられた人々、障害のある人たちのことをイエス様は「ギフティッド」だとおっしゃいました。

ヨハネ9章の、「生まれつき目の見えない人」は「神の業がこの人に現れるためである」というように。

わたしが大きな病気をすることになったのは、もしかしたら生まれた時からの運命だったのかもしれない、と思っています。

そしてそこのこと自体が「ギフト」なのだ、と思ってずっと生きてきました。

わたしはお前を永遠の愛をもって愛してきた。

それ故、わたしはお前に慈しみを示し続ける。

まことに主はこう仰せになる、

見よ、わたしは彼らを北の地から連れ戻し、彼らを地の果てから集める。

彼らの中には目の見えない者、体の不自由な者、身籠った女と臨月を迎えた女もともにおり、彼らは大きな群れを成してこの地に帰る。

彼らは嘆きながら帰ってくる。

わたしは哀願する彼らを導く。

わたしは彼らを水の流れのほとり、滑らかな道を行かせる。

彼らはつまずくことはない。

(エレミヤ31・3、8〜9)

バビロン捕囚からの帰還を、大きな喜びのうちに主を讃える31章です。

神様は、社会的弱者と言われる人々をいつも心に留めてくださいます。

誰もが大切な存在であること、ギフティットであるのだということが、旧約の時代、遥か昔から言い伝えられてきているのです。

・・・・・・・・・・・・・・・

教皇フランシスコはカナダを訪問されました。

「カトリック教会が運営していた寄宿学校で先住民の子供が虐待されていた問題をめぐり、謝罪することが目的」と報道されていました。

85歳のパパ様は、10時間のフライトを経て車いすで空港に降り立たれ、謝罪のための訪問をされたのです。

「私が話している間にも、古い記憶を呼び起こし不快になる人がいると思う。それでも、思い出さねばならない。忘却は無関心につながるからだ」と述べられ、さらなる実態調査を行う意向を示されました。

カナダでのミサでは、こうお話されました。

「わたしたちは守るべき歴史の子である。

わたしたちは孤立した存在ではない。

誰一人、世界と切り離されて生まれる人はいない。

わたしたちが生まれた時に受け取ったルーツと愛、わたしたちが育った家庭は、ただ一つしかない歴史の一部である。

それはわたしたちが受けた恵み、守るようにと召された恵みである」

カナダの先住民の子どもたちが受けた被害は、壮絶なものです。

現在でも、 白人でなければ暴行を受ける、遊園地でキャラクターに扮した大人から差別を受ける、歩いていていきなり殴られる、などといったニュースは絶えることがありません。

差別や暴力はなくならないでしょう。

宮﨑神父様がお説教で仰いました。

「自分さえ良ければ、という生き方をする者は愚か者と呼ばれる。

神の前に豊かに生きる者は、愛を実践する者だ。」

わたしたち一人ひとりが、生まれた時に神様から与えられたギフトがあるのだと自覚し、尊厳をもって生きていくことができたら。

誰もがギフティッドなのだということを理解し、互いを尊重しあって生きていくことができたら。

愛の実践、とはそういう生き方ではないでしょうか。

ギフトは必ず与えられています。

・・・・・・・・・・・・・・・

ギフティッド教育についての記事です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/dfe53fc94f699a687dc9d25f6307483c14e9c01a

現代における平和

教皇フランシスコは、「今日の危険はウクライナの悲劇を忘れること」と先週おっしゃっていました。

争いやテロによって、一般市民が苦しい思いや悲劇的な日常を強いられているのは、何もウクライナだけではありません。

21世紀はテロとの戦いに象徴される、と誰かが言っていましたが、わたしたちにできるのはせめて「忘れないで祈ること」かもしれません。

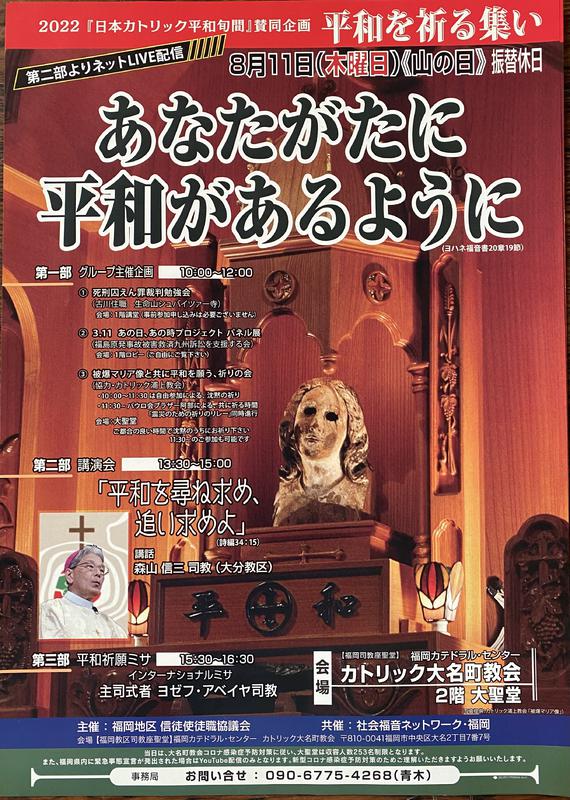

2022年平和旬間(8/6~15)が近づいてきました。

菊地 功大司教のメッセージは、このように始まります。

「平和が暴力的に踏みにじられた年になりました。

いのちの尊厳がないがしろにされ、その保護が後回しにされる年になりました。」

そして、このように締めくくられています。

「平和旬間を迎え、わたしたちはさまざまな角度から平和について学び行動する時を与えられています。

「すべての戦争は全人類に影響を与え、死別や難民の悲劇、経済危機や食糧危機に至るまで、さまざまな後遺症をもたらします」。

そう述べたうえで教皇フランシスコは、復活祭メッセージを次のような呼びかけで締めくくっています。

「兄弟姉妹の皆さん、キリストの平和において勝利を収めましょう。

平和は可能です。

平和は義務です。

平和はすべての人が責任をもって第一に優先するべきものです」。

皆さん、この平和旬間に、暴力によらない平和は可能だと、連帯こそが平和を生み出すのだと、あらためて声を上げ行動しましょう。」

毎年8月になると、原爆投下の慰霊祭と終戦記念日のニュースが連日報道され、わたしたちに戦争と平和について考える機会が与えられます。

ですが、日本人にとっての戦争は第二次世界大戦のことだけなのか、とどうしても感じてしまうのです。

今年は特に、連日のようにウクライナの戦況について見聞きしながらこの5ヶ月ほどを過ごして来ましたので、若い世代に戦争と平和について掘り下げて伝えることができるのではないでしょうか。

「あの悲劇(第二次世界大戦で犠牲になった日本人)を繰り返してはならない。」

だけではなく、

「今もなお、世界の至るところで戦争によって苦しんでいる人々がいることを心に留め、考えてみよう。」

そう、子どもたちにより現実的に伝えることが大切でしょう。

24日のミサは、こどもとともに捧げるミサでした。

「神様、ひろい心、やさしい心、平和を強く求める心、

そしていつも神様にむかう心を与えてください。

けんかや争いのない、きょうだいの心を持つことができますように。」

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「祈りは信仰の心臓とも言えるものです。

そして、祈りは自分のためにするものではありません。」

旅行中の友達のために、真夜中に友達のところへ「友よ、パンを三つ貸してください」と頼みに行った人のように、わたしたちは、家族のため、友のため、誰かのために祈りを捧げるのです。

それしかできなくても、続けるのです。

「あなたがたに平和があるように」(ルカ24・36)

「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」(ヨハネ20・21)

福岡教区でも、平和を祈る集いが企画されています。

信実を祈りのうちに

今年は久留米の夏が戻ってきた!という感じがしています。

毎週土曜日には夜市が賑わっているようですし、この提灯を見ると心が踊ります。

教皇フランシスコは、7/10の正午の祈りで「善きサマリア人」についてのお説教をされました。

主の道に従う弟子は、その考え方や行動の仕方が次第に師のそれと似てくることに気づく。

キリストの後を歩むことで、自分も旅人となり、このサマリア人のように、見ること、憐れむことを学ぶ。

主の道に従うことで、まず、見ることを学ぶ。

現実に目を開き、自分の考えに閉じこもって目をつぶらないことを学ぶ。

一方、祭司とレビ人は、災難にあったこの人を見ても、見ぬふりをして通り過ぎてしまった。

福音は見ることを教え、先入観や教条主義を乗り越え、正しく現実を理解するように、わたしたち一人ひとりを導く。

また、イエスに従うことは、憐れみを持つこと、他者、特に苦しむ人や助けを必要とする人を受け入れることを教える。

そして、このサマリア人のように行動することを教えてくれる。

以前、神父様から教わりました。

祭司とレビ人(彼らは下級祭司であり、神殿に仕えていた)が「見ぬふり」をしたのは、当時のユダヤ教の戒律(血や死体に触れることは穢れるとされていた)によるものであり、単純に非難できるものではない、と。

祭司とレビ人のことを非難して、「こんな風であってはならない」と思うことには疑問を感じます。

旧約の時代から、サマリア人は非難され続けていました。

いつの時代も、誰かが誰かを非難し続けています。

問題点は、「見ぬふりをして通り過ぎる人であってはならない」「助けを必要とする人のために行動すること」であり、祭司とレビ人を見下すことでも、サマリア人がユダヤ人の敵であることでもありません。

「隣人を自分自身のように愛すること」

この、旧約で最も重要な教えを伝えるお話です。

神に従う者の行く道は平らです。

あなたは神に従う者の道をまっすぐにされる。

主よ、あなたの裁きによって定められた道を歩み、わたしたちはあなたを待ち望みます。

あなたの御名を呼び、たたえることは、わたしたちの魂の願いです。

わたしの魂は夜あなたを捜し、わたしの中で霊はあなたを捜し求めます。

あなたの裁きが地に行われるとき、世界に住む人々は正しさを学ぶでしょう。

(イザヤ26・7~9)

「定められた道」とは、主がご自分の民に正しい生活を送らせるように啓示された指示を意味する、とフランシスコ会訳聖書の注釈にあります。

正しい生活、を現代のわたしたちに置き換えて考えてみるとどうでしょうか。

「神に従う者」は、フランシスコ会訳では「正しい者」となっています。

正しさの定義は、現代社会では多岐に渡り、自分の正しさを振りかざすことは他者を非難することにつながる恐れがあります。

わたしが自分の1番の問題点だと思っていることです。

ついつい、自分の尺度で人を判断してしまいます。

正しい者の正しい生活とは、神に従うこと。

自分の判断で人を裁くことは、最も不毛な行為だとわかっているのに、、、、。

①「わたしの魂は、夜、あなたを慕い求め、わたしの中の霊はあなたを慕います。」(フランシスコ会訳)

美しい表現だと思いませんか?

毎晩、この聖句を祈りの中に取り入れようと思います。

そのとき、イエスは言われた。

疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。

休ませてあげよう。

わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。

そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。

わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。

(マタイ11・28~30)

重荷とは、単に貧困や病気を指していただけではなく、当時の人々が律法に縛られていたこと、ローマ帝国の圧政の意味も含んでいます。

そして、イエス様がご自分を「柔和で謙遜な者」とおっしゃった真意は、大きな力で権力者から押さえつけられている気持ちが分かる、ということです。

どのように辛い状況にあっても、「天地の主である父よ、あなたをほめたたえます。」という気持ちを忘れてはならない、そうおっしゃっているのです。

妹家族が滞在している間、遊んでばかりいて、世の中にあまり目を向けていなかった間にも、世界や身近なところでいろいろな大変なことが起きていました。

コロナウィルス感染の波が、再び世界を覆っています。

サル痘というウィルスが、ヨーロッパを中心に広がり始めているようです。

スリランカは国家として「破産」しました。

食料や衣料品、燃料といった生活に欠かせないものが手に入らず、警備にあたる軍や警察と一般の人々による衝突が絶えず起きているようです。

紅茶が手に入りにくくなるかも!?というニュースもありました。

世界の至るところで、心を騒がせるような、不安な出来事が起こり続けています。

このような時だからこそ、わたしが大切にしたい信実を、落ち着いて祈ることのうちに見出したいと思います。

主日のミサで、ハッとさせられた答唱詩編の一節。

②ことばで人を傷つけず

悪を行わず、隣人をはずかしめない。

神を捨てた者を戒め、神をおそれる者をとうとぶ。

このようにふるまう人は、とこしえにゆらぐことがない。

人を傷つけず

はずかしめず

ゆらがないこと。

宮﨑神父様のお説教で、ハッとさせられたこと。

③「イエス様のみことばにしっかりと根付いた行動、日常を心がけること。」

今週の祈りの際の格言が3つできました。