行事風景

一致した祈り

ミサで1番好きな時間は、皆さんが一緒に『主の祈り』を唱える時です。

新しい典礼になり、完全に覚えられていないセリフもありますし、まだ、「また司祭とともに」と唱えていらっしゃる方も多いのですが、ミサの中で、『主の祈り』を唱える時は、集っている信徒が一致して、神様に感謝の祈りを捧げている実感があるのです。

毎週、二人の司祭と神学生によるごミサに与れる久留米教会は、本当に恵まれています。

・・・・・・・・

先日、叔父が亡くなりました。

わたしもとても可愛がってもらいましたし、何より父とは仲の良い兄弟でしたので、突然の死にただただ呆然としました。

あまりにも急なことでしたから、お通夜も葬儀も、家族親戚一同、涙に暮れるというよりも、お正月にさえ一同に会することのない人々が集まり、賑やかな優しい時間を過ごしました。

葬儀の際にお坊さんが唱えるお経を聞きながら、皆さんと共に手を合わせて「南無阿弥陀仏」と唱える瞬間に、「あ、これはミサの時に感じるのと同じだ」と思ったのです。

おそらく、会場にいたほとんどの方が、熱心な仏教徒というわけではなかったと思います。

ですが、叔父のために参列してくださり、葬儀の際にしか手にしないであろうお数珠を指にかけ、叔父の安息を願って「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と何度も共に唱えるのです。

わたしたちの主イエス・キリストの神、栄光に輝く父が、神を深く知るための知恵と啓示との霊をあなたがたに与えてくださいますように。

そして、あなた方の心の目が照らされて、神の招きに伴う希望がどのようなものであるか、聖なる人々が相続する、約束されたものの栄光が、どれほど豊かであるか、また、神の力強い威力ある働きかけに従って、信仰をもつわたしたちに及ぼされる力が、どれほど偉大なものであるかを、あなた方が知ることができるように祈っています。

教会はキリストの体です。

このキリストこそ、教会のすべてのものが、すべてにおいて満たされていくもので満ちておられる方です。

(エフェソ1・17〜19、23)

この、パウロの祈りでパウロが言う「すべてのものが、すべてにおいて満たされていくもの」とは、わたしたちが心を合わせて祈る気持ち、キリストに結ばれたわたしたちの一致した祈りではないかと思います。

G7が広島で開催されました。

平和公園で並んで献花をし、目を閉じて黙祷を捧げた各国の首脳たちも、あの瞬間は「犠牲になられた皆さんの安息」を一致して祈っていたことでしょう。

あくまでもへりくだりと優しさをもち、広い心で、愛によって互いに耐え忍び、平和という絆で結ばれて、霊のもたらす一致を大切に保つよう熱心に努めてください。

(エフェソ3・2〜3)

ウクライナのゼレンスキー大統領が広島についてすぐ、「平和はさらに近づくだろう」とツイートされたそうです。

実際には「もっと武器を、もっと戦車を。戦闘機も!」と言うために来られたのかもしれません。

それでも、広島という地で多くの国の首脳たちが、「平和に向かって一致団結して行こう」という姿勢を見せることには感動しています。

聖霊による一致のうちに、あなたとともに神であり、世々とこしえに生き、治められる御子、わたしたちの主イエス・キリストによって、戦禍に苦しむ人々の憂いと悲しみが一日も早く取り去られますように。

アーメン

3年ぶりに、女性の会によるコーヒーバザーが開催されました。

共に歌う喜び

教会のこの風景が戻ってきました。

今年から、入祭と閉祭の聖歌を歌い始めていましたが、この日曜日のミサはマスク着用が任意となり、人数制限も設けずにみなさんと共に聖歌を歌える喜びを嚙みしめました。

旧約の時代から、神様からの恵み、愛、救いを体験した人々が、心にわきあがる感謝や喜び、感動や信頼を詩や歌にして表現してきました。

聖書の中には、神への賛美がたくさん記されています。

ダビデは神の護りに対する確信と信頼(詩編23編)を、イエス様の受胎を告げられたマリア様は計り知れない神の恵みへの畏れと感謝と喜びを詩に表し(ルカ1・46~55)、獄中のパウロはシラスと共に苦難の中から讃美歌を歌い祈っています(使徒16・25)。

イエス様は、ゲツセマネの園へ向かう前に弟子たちと賛美の歌を歌っています(マルコ14・26)。

神様と向き合い、大きな恵みや愛を受けて生きるわたしたちが、その感謝や喜びを表し、苦難の中にあっても神への信頼を歌うのが聖歌であり、それは、心の奥深くから湧き出る「祈り」なのです。

【一般社団法人キリスト教学校教育同盟ホームページを参考に抜粋】

https://www.k-doumei.or.jp/publications/backnumber/2007_07/2007-07-16/

全地よ、神に喚呼せよ。

み名の栄光をほめ歌い、栄えある賛美を捧げ、神に申しあげよ、

「全地はあなたを拝み、ほめ歌い、あなたの名をたたえて歌います。」

諸国の民よ、わたしたちの神をほめ、賛美の声を響かせよ。

(詩編66・1〜4、8)

ミサでみなさんと共に歌うことは、わたしたちにとって特別なことであり、同時にごく当たり前のことでもあります。

葬儀ミサでも、わたしたちは共に心を合わせて祈るように歌います。

全員が聖歌隊のように完璧に音を合わせて歌うことが出来るのが理想かもしれませんが、なかなかそうは行きません。

でも、それで良いのです。

共に歌う、共に祈りの表現を神に向かって届ける、このことが大切でしょう。

7年ほど前、フィリピンのタグレ枢機卿を久留米教会にお迎えしてミサを司式していただきました。

フィリピン式のミサでは、明るい聖歌をたくさん歌います。

「神様ありがとう!!神様大好き!」という感じで。

知らない曲ばかりでしたが、わたしも楽譜を見ながら大きな声で歌いました。

とにかく楽しかった!

後で、当時の主任司祭に「ミサが楽しい!と思ったのは初めてだった!!楽しかった!!!」と言ったらショックを受けていましたが。(笑)

・・・・・・・・・・・・・・・・

14日は母の日であり、世界広報の日でした。

わたしもこうして、ホームページと広報誌の『みこころレター』を通して、久留米教会の広報の役割をいただいております。

宮﨑神父様がお説教で、「毎日、様々な媒体を通して洪水のように押し寄せてくる情報をしっかりと見極める必要」についてお話しされました。

そして、「教皇様、司教様が発せられるメッセージを受け止めてください。全て福音に基づいている情報であり、わたしたちの信仰生活に有益なものです。」とおっしゃっていました。

聖書と典礼の最終ページに書いてあったように、「わたしたち一人ひとりがお互いにキリストを伝えるメディアとなるように招かれている」ということを、広報の役割を務めながら痛感しています。

わたしたち一人ひとりの言動から、信仰を持つことの意味、久留米教会の魅力、そうしたものを発信することができますように。

自分は何者か

雨に打たれる植物を見ると、心から癒される気持ちがします。

荒野の40年

ヨベルの年(7年×7回)

12使徒

聖書には、キーワードとなるこうした数字があります。

1年が12ヶ月なのは、月が地球を1年間にほぼ12回転することから来ています。

このことは、地球から見ると月の満ち欠けが1年間に12回繰り返されることを意味しています。

古代の人々は自然を観察してこのことを理解し、「12」という数字に自然に特別な意識を持つようになったのです。

ギリシア神話には、オリンポス山の山頂に住んでいると伝えられる12神が。

ピアノの鍵盤は、1オクターブはドからシまでに、白が7個と(半音の)黒の5個の合計12個の鍵盤。

アメリカ、イギリスの陪審員は12人で、これはキリストの12使徒からきていると言われています。

星座は12個、日本では干支は12ですし、日本語には「十二分」という言い方があり、これは「十分」を超えてさらに上を強調する意味合いで使用されます。

十二単衣とはたくさんの衣、ということ(実際には12枚着ていない)らしいです。

最近の若い人は「あなた何年生まれ?」とか聞くのでしょうか。

「今年は年男だ」

誰かがそう言ったら、自然と「あら、じゃぁ今年は48歳なのね!」などとわかります。

このように「12」という数字は不思議なもので、わたしたちの生活に根付いているのです。

教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。

バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして、固い決意をもって主から離れることのないようにと、皆に勧めた。

バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。

こうして、多くの人が主へと導かれた。

それから、バルナバはサウロを捜しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。

二人は、丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。

このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。

(使徒言行録11・19~26)

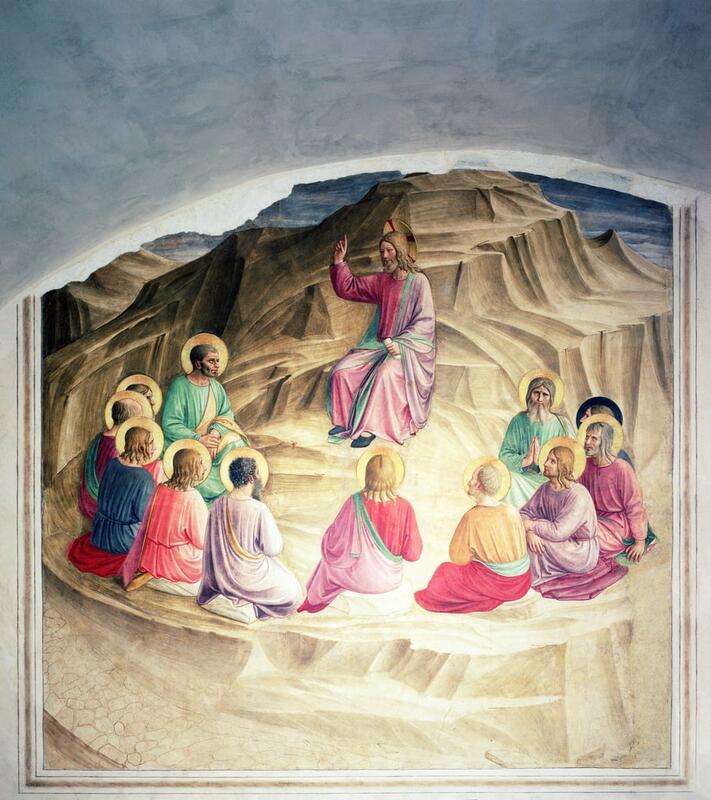

フラ・アンジェリコ『山上の説教』

「使徒たちの中で、自分は誰に近いだろう」と考えたことはありませんか?

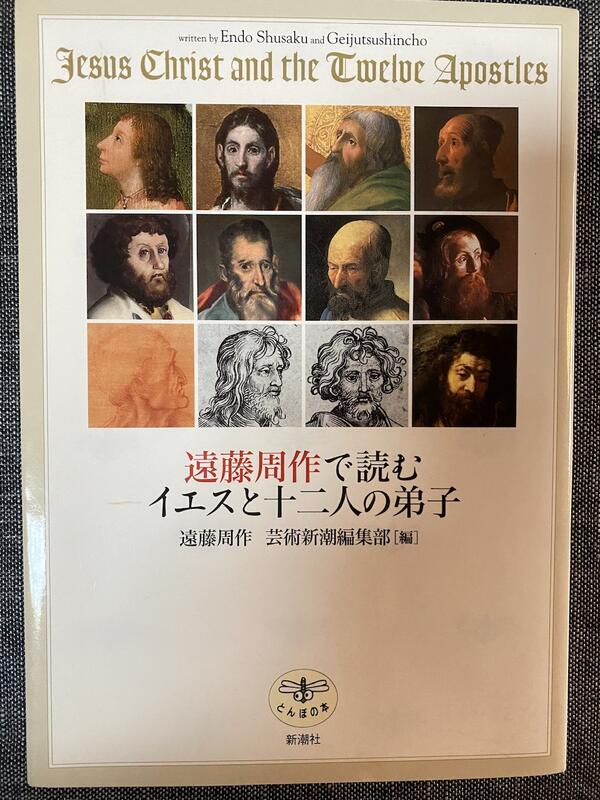

GW中に読み返した本の一つに、12使徒をわかりやすく表現したものがありました。

(以下は、わたしの抜粋です。)

⭐︎ペトロ

漁師あがりの一番弟子

岩を意味するペトロというニックネームをイエスに付けられたが、何があっても動じない岩のような人にはなかなかなれなかった。

⭐︎アンデレ

ペトロの弟で、裏方タイプの穏健派

最初の弟子の一人だが、ずっと「ペトロの弟」で過ごした。

穏やかで控えめな男だが、アンデレとは「男らしい」という意味。

主役でないが渋い奴。

⭐︎ヤコブ

魚屋の息子で、怒りっぽいが頼りになる、スペインの守護聖人。

ヤコブとヨハネ兄弟の母はマリアの従姉妹。

怒りっぽいのでイエスは雷の子というあだ名をつけた。

イエスの死後すぐ、地中海をまたにかけて布教に飛び回ったことで、ホタテ貝がシンボル。

⭐︎ヨハネ

イエス“最愛の弟子“はのちに福音書を記す。

実家の魚屋は従業員が何人かいて、裕福な“いいとこのボン“で通っていてプライドの高い若者だった。

イエスの死後、マリアを自分の家に引き取って亡くなるまで実の息子のように世話をした。

拷問を受けても死なず、12使徒の中で殉教しなかったのはヨハネだけ。

⭐︎マタイ

嫌われ者の徴税人から出世、師の教えを書き残したペンの人。

イエスが生きている間は特に目立つ弟子ではなかったが、師の言動を注意深く見守り、記録していた。

⭐︎トマス

“復活“をなかなか信じない厭世家

復活したイエスが最初に弟子たちに現れた時も、聖母マリアが大勢の天使に迎えられて天に昇った時も、トマスはたまたまその場にいなかった。

頑なで疑り深い。

⭐︎フィリポ

優柔不断で慎重な、いちばんの古株

「パンと魚の奇跡」「最後の晩餐」でのエピソードからも、頭の固いリアリストだったことがわかる。

ギリシャ語を話すユダヤ人信徒のリーダー格となり、ギリシャを始め、スキタイ地方や小アジアなどに布教した。

⭐︎バルトロマイ

生皮を剥がれて殉教した学者肌の人格者

ヨハネ福音書のナタナエルと同一人物。フィリポによってイエスを知り、世界の果てとされていたインドにまで布教した。

⭐︎シモン

イエスの弟子になる前は、過激なユダヤ民族主義者集団である「熱心党(ゼロテ)」の一員。

⭐︎小ヤコブ

先輩使徒にスペインの守護聖人になったヤコブがいるので、区別のため「小」ヤコブと呼ぶ。

若かったからか、身体が小さかったからか。

⭐︎タダイ

ルカ福音書には「ヤコブの子ユダ」として登場する。

シモンと共に、ペルシャにまで布教する。

⭐︎ユダ

裏切り者の代名詞とされるが、弟子の中でも優れて理性的。

遠藤周作は「イエスの生前、彼の真意を理解していたのはユダだけだった」と記す。

久しぶりに読み、思い出した確信がありました。

12人はやはり、「素晴らしい人だったから選ばれた」のではない、ということ。

他の11人よりもユダの方がずっと素直で正直だったのだ、ということ。

心を騒がせるな。

神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい。

(ヨハネ14・1)

自分のことを重ねて使徒たち、弟子たちの逸話を見てみると、わたしにはトマスやフィリポのように頑なな面があり、またマタイのように人の話を注意深く書き留めるところもあり、ユダのように正直すぎるところもあり。。。

バルナバのように、聖霊と信仰に満ちたキリスト者でありたい、と思います。

パウロと激しく議論して、お互いに信念を曲げずに各々宣教に赴いたエピソード(使徒15・36〜40)は、「わたしもそうしそうだわ」と思ったり。

自分とは一体何者なのか、こうして聖書の登場人物になぞらえて考えてみるのも面白いものです。

5月の祈り

5月は聖母の月となっています。

先日、宮﨑神父様とお話ししていた時、「5月は、召命、ウクライナの平和とともに、世界中で迫害されている教会のためにも祈りたい。」とおっしゃっていました。

メディアの規制がなされている影響か、最近はあまり報道されませんが、中国では教会が破壊されるなどの信仰弾圧が起こっています。

アジアは、地球上の面積の約30%を占めています。

約46億人の人々が住んでおり、アジア全域で2,300以上の言語が話されています。

また、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教、シーク教、道教、儒教など、主要な世界宗教の発祥地でもあります。

もっとも突出した宗教はイスラム教で、12億人が信仰しており、次いでヒンドゥー教が9億人となっています。

アジアに住む46億人のうち、カトリック信者は全人口の3.31%に過ぎませんが、教育、医療、社会福祉、貧しい人々や社会から疎外された人々への援助の分野で大きな貢献をしています。

(アジア司教協議会連盟 シノダリティに関するアジア大陸総会最終文書(2023年3月16日)より)

文化大革命の終わりに推定300万人いたとされる中国のプロテスタント教徒の数は、2021年の集計で1億人を超えたと言われています。

(中国政府の発表では3,800万人)。

さらに、カトリック教徒は推定1,000万~1,200万人はいるとされているそうです。

カトリック教会で掲げる聖母マリア像に代えて、習近平氏の肖像を掲げるように強制するところも現れている、と以前報道されていました。

その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に散って行った。

しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。

一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。

さて、散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。

フィリポはサマリアの町に下って、人々にキリストを宣べ伝えた。

群衆は、フィリポの行うしるしを見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。

実際、汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出て行き、多くの中風患者や足の不自由な人もいやしてもらった。町の人々は大変喜んだ。

(使徒言行録8・1~8)

この箇所は、フランシスコ会訳聖書では『教会に対する迫害』『フィリポのサマリア宣教』というタイトルが付けられています。

当時のユダヤ人にとって、サマリアは毛嫌いしていた人々の住む地域でした。

ここでの弟子たち(フィリポたち)はヘレニスト(ギリシャ語を話す人々)を指しているので、よりプライドの高いユダヤ人たちだったであろうと想像できます。

その彼らが、サマリアでまで宣教を行ったのです。

歴史的に見ると、宗教は迫害を受けてさらに強められてきた面もあるかもしれません。

昨年来、いわゆる新興宗教の問題がクローズアップされていますが、信仰体験によって強められた信仰心は、叩かれ、禁止されることでより強まることがあるのではないでしょうか。

聖書に書いてあるとおり三日目に復活した

(1コリント15・4)

ここで大事なのは、「三日目に」ではなく「聖書に書いてあるとおり」だ、とベネディクト16世の本にありました。

「三日目に」を直接に証明する聖書の箇所はなく、神学的に意味のある日付ではないのです。

ホセア書6・1~2には「さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが、いやし我々を打たれたが、傷を包んでくださる。

二日の後、主は我々を生かし三日目に、立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。」とあり、これが根拠だとする聖書学者もいますが、ベネディクト16世によると、この箇所は、罪を犯したイスラエルの痛悔の祈りであり、死からの復活について書かれてはいない、といいます。

十字架の後三日目の日曜日に起きた出来事が、この日に特別な意味を与えているのです。

つまり、空の墓を見つけた日であり、復活した主との初めての出会いに結び付いた日。

さらに言えば、以前ここに書いたように、「弟子たちの」「わたしたちの」復活体験を記念する日が「三日目」なのです。

当時は、ユダヤ教の安息日(金曜の日没から土曜の日没まで)の掟が聖書を根拠として固く守られていましたが、それに代わるキリスト教の新しい習慣として、1世紀末には日曜日が主の日として定着しています。

空の墓の発見と復活した主との出会い、という並外れた出来事が起きた「三日目」、つまり日曜日が安息日と置き換わったのは、当時の社会にとって革命的な変化であったはずです。

教えを信じ、洗礼を受けたキリスト者は、何かしら個別の復活体験を持っています。

わたしたちは、正しい牧者に導かれ本物の門を通ることで救われた、という経験があります。

建物としての教会を壊されても、その信仰が消えるわけではありません。

聖母の月に、信仰を享受できていることへの感謝とともに、迫害を受けているキリスト者たちのためにお祈りしましょう。

力づける言葉

今週は、初夏を思わせるような陽気でした。

だれか人の役に立つ、というのは本当にうれしく、幸せを感じることが出来ます。

「必要とされること」「それに応えること」は、人間関係の構築においてとても重要な要素だと思っていて、いつも「わたしにできることがあれば」と行動するよう、心がけています。

先日お会いした方が、「人のためになること、人が喜んでくれることをすること、これがわたしのモットーです」とおっしゃっていました。

思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

神が、あなたがたのことを心にかけていてくださるからです。

身を慎んで目を覚ましていなさい。

あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、だれかを食い尽くそうと探し回っています。

信仰にしっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗しなさい。

あなたがたと信仰を同じくする兄弟たちも、この世で同じ苦しみに遭っているのです。

それはあなたがたも知っているとおりです。

しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわち、キリスト・イエスを通してあなたがたを永遠の栄光へ招いてくださった神御自身が、しばらくの間苦しんだあなたがたを完全な者とし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。

力が世々限りなく神にありますように、アーメン

(1ペトロ5・6~10)

わたしが大好きな聖句のひとつです。

「思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい」

思い煩ったことの無い人はいないと思います。

不安や心配事を抱えている人に、自分の経験から「神様にお任せするといいよ」と伝えてあげられるのも、わたし自身がそう言ってもらったことがあるからです。

強め、力づけ、揺らぐことのない気持ちを得ることができた経験があるから、必要としてくださる方にわたしができること、その方が望むことをすることで、また、わたし自身が強められる気がします。

わたしは常に主を思い浮かべる。

主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない。

この故に、わたしの心は喜び、はらわたは楽しみ、わたしの身は安らかに憩う。

あなたはわたしの魂を陰府に捨て置かれず、忠実な者に墓の穴をお見せになりません。

あなたはわたしに命の道を示してくださいます。

あなたの前には溢れる喜び、あなたの右には永遠の楽しみ。

(詩編16・8〜11)

23日のミサで、この聖句が引用された使徒言行録が読まれました。

「主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない」

強められ、力づけられる御言葉です。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃったように、「御言葉に勇気をもらい、ご聖体をいただくことで力をいただくのがミサ」ということを、心から実感できた日曜日でした。

久留米教会にはいろいろな活動グループがありますが、そのひとつ、そして一番期待されているのが青年会の存在です。

井上つばさくん、中園ふみやくん、この2人が、新生・久留米教会青年会を率いてくれることになりました。

みんなのはじけるような笑顔、どうですか!?

そこで、十二人は弟子をすべて呼び集めて言った。

「わたしたちが、神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。

それで、兄弟たち、あなたがたの中から、“霊”と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。

彼らにその仕事を任せよう。わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。」

一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、ほかにフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラオを選んで、使徒たちの前に立たせた。

使徒たちは、祈って彼らの上に手を置いた。

こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。

(使徒6・2~7)

自分にできること、自分が周囲の人から求められていること、どうすれば隣にいる人を喜ばせることができるか。

そう考えながら生きることができるのは、最高の幸せではないでしょうか。