行事風景

本音の信仰

宮﨑神父様はよくお説教で、「行いの伴わない信仰」について喝を入れてくださいます。

『本音と建て前』を使い分けて隣人と関わっていないか、今一度よく考えてみなさい、と先日お話されました。

誰にでも「苦手な人」がいるかと思います。

以前、意見の食い違いがあり、わたしが一方的に嫌な気持ちになった人がいました。

それ以来、苦手な人だわと思っていた方と先日お会いする機会があったのですが、会ってすぐに「義足の調子が悪いですか?歩き方が前よりも悪くなっていませんか?」と声をかけてくださったのです。

あなたが馬鹿にされるとき、それは風となるのです。

あなたが怒るとき、それは波となるのです、

だから風が吹き、波が高まるとき、舟は危険に陥り、あなたの心は危険にさらされ、あなたの心は行ったり来たり激しく揺さぶられるのです。

馬鹿にされると、あなたは仕返しをしたいと思います。

しかし復讐は、難破という別の種類の災難をもたらします。

なぜでしょうか。

なぜなら、キリストはあなたの内で眠ったままだからです。

私は、あなたがキリストを忘れているということを言っているのです。

だから、キリストを目覚めさせなさい。キリストを思い出しなさい。

キリストをあなたの内に目覚めさせなさい。

キリストを心に留めなさい。

この方は一体どなたですか。風や波さえも彼に従うそのお方とは。

(アウグスティヌス『説教』より)

偶然、読んでいた本でこの箇所が目に留まりました。

(先週のyoutubeのビデオもそうですが、いつもこうして求めているものが与えられるのです!)

声をかけてくださったこともですし、わたしの足のことを以前から気にかけてくださっていたこと、その変化に気づいてくださったこと、とても嬉しかったのです。

建て前で信徒としてのお付き合いをしていくのは嫌でしたので、帰り際に話しかけて、いろいろとお話してみました。

いまさらながら(当然のことだったのですが)、わたしは馬鹿にされていたわけではないと分かり恥ずかしくなりました。

「言葉は、あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある」。

これは、わたしたちが宣べ伝えている信仰を生み出す言葉です。

口で、イエスは主であると宣言し、心で、神はイエスを死者の中から復活させたことを信じるなら、あなたは救われるからです。

人は心で信じることによって義とされ、口で宣言することによって救われるのです。

(ローマの信徒への手紙10・8~10)

キリスト者であると自負し、毎週主日のミサに与っていたとしても、言葉と生き方に信仰が現れていないことが往々にしてあるのではないでしょうか。

言葉や行動に信仰がついていかない場合もあります。

クリスチャンらしい振る舞いはできても、心がそこに伴わないのです。

ミサ中に「主の平和」と笑顔で周囲とあいさつを交わすとき、本音で本心からそうしていますか?

福音書朗読の際に額・口・胸で十字をきるとき、頭と言動で福音書を賛美することは本音ですか?

「わが愛する子らよ、わたしは主においてあなたがたに挨拶を送る。

わたしは主に祈り求める。

主があなたがたをすべての災いから守ってくださるように。

主が、ヨブのような忍耐と、ヨセフのような恵みと、モーセのような優しさと、ヌンの子ヨシュアのような戦いにおける勇気と、士師たちのような優れた知識と、ダビデ王とソロモン王のような敵を屈服させる力と、イスラエルの民のような地に実りをもたらす力を、あなたがたに与えてくださるように。

主が、手足の萎えた体をいやしてくださったように、あなたがたのすべての罪をゆるしてくださるように。

主が、ペトロにしたようにあなたがたを荒波から助け、パウロや使徒たちにしたようにあなたがたを苦難から救い出してくださるように。

主があなたがたを、主のまことの子として、すべての災いから守ってくださるように。

そして、そのみ名によって、魂と体の益となるために、あなたがたが心から求めるものを与えてくださるように。アーメン」

ガザのバルサヌフィオス(パレスチナのバルサヌフィオスとも表記される)は6世紀に生きた隠者で、ガザの修道院の院長でした。

識別の知恵に優れていたので、修道士や聖職者、信徒が教えを乞うために訪れました。

上記の祈りは、ある一人の修道士が自分と仲間のために祈ってくれるように、バルサヌフィオスに願った際の答えです。

人のためにこのような気持ちで祈ることができるか、立ち止まって考えさせられる祈りのことばです。

天国はどこにあるか

10/19は世界宣教の日となっています。

日本の守護聖人であるフランシスコザビエル。

来航を記念して、大分市の遊歩公園内に建立された像です。

左手に十字架を持ち、右手を掲げたザビエルの像で、彫刻家佐藤忠良氏による1969年(昭和44年)の作品です。

背後には、世界地図のレリーフにザビエルのヨーロッパから日本にいたる航路を描き込んだモニュメントも設置されていました。

1549年に鹿児島に上陸したザビエルは、1551年に日本での宣教の許可を正式に「日本国王」からもらうために京へ赴きます。

天皇への拝謁は許可されず、山口へと退きます。

豊後国府内(現在の大分県大分市)にポルトガル船が来着したとの話を聞きつけたザビエルは、山口での宣教をトーレスに託し、1551年9月に豊後国に到着して守護大名・大友義鎮(後の宗麟)に迎えられ、その保護を受けて宣教活動をしました。

ザビエルの「山口問答」という出来事について知りました。

ザビエルが来日した1549年当時の神学では、「洗礼を受けていない人は天国に行けない」とされていました。

ある時、山口で宣教していたザビエルは、信者たちに「私たちの先祖は救われますか?」と聞かれました。

その質問に対してザビエルは、「救われない」と答えるしかありませんんでした。

ザビエルの死から400年後の第二バチカン公会議においてようやく、キリスト教以外の様々な宗教の真理についても認める、とされました。

つまり、キリストを信じる機会がないまま亡くなった人も、その生き方が神のみこころにかなうものであったら救われる、と教会憲章に明記されたのです。

カトリックの神学者たちは、天国が場所なのか状態なのかについて推測してきました。

ヨハネ・パウロ2世は、天国は「抽象的なものでも雲の中の物理的な場所でもない、聖なる三位一体との生きた個人的な関係である」と述べました。

先週、叔父が89歳で突然、天に召されました。

朝までいつも通りに過ごしていたのに、ソファに座ったままで、だったそうです。

カトリック信者ではありませんが、わたしは叔父も今は「天国」にいる、と信じています。

優しく穏やかで、勤勉な、家族思いの叔父でした。

先に「天国」に行った母が、「義兄さん、ようこそ!」と出迎えている姿が目に浮かぶようです。

天国、とはどこにあるのか。

うまく表現できませんが、答えを偶然youtubeで見つけました。

守護天使

秋は一番好きな季節です。

この季節は窓を開けて、朝の澄んだ、ひんやりした空気を吸い込むと、それだけで「今日はいい日になる」気がします。

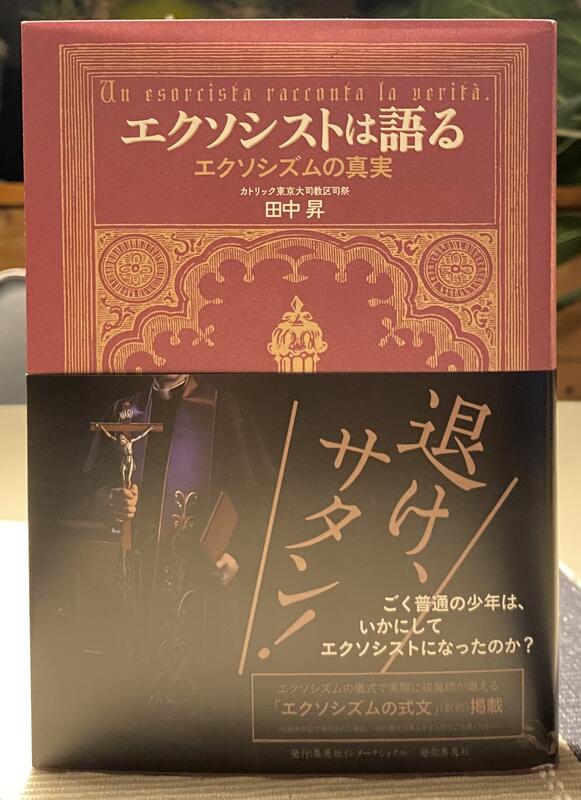

ここで何度か引用したことのある本、メアリー・ヒーリー「マルコによる福音書」の解説を翻訳したのは、東京大司教区の田中 昇神父様です。

その田中神父様は、日本で唯一のエクソシストです。

悪魔による憑依現象は現代ではほとんどが精神疾患とされていますが、それでもカトリック教会は人や場所への悪魔の憑依を認めています。

エクソシズムは、悪霊に取り憑かれた人、ないし悪霊の誘いを受けている人が、神の絶対的な支配を認め、信仰を荘厳に宣言するものであり、本来的には悪魔に誘惑されている人の心と身体、その人の全体を神に向け直すことを教会が助けることによって救いをもたらすものであると言えるのです。

(「エクソシストは語る-エクソシズムの真実」田中 昇神父 著より)

旧約聖書には、悪魔憑きのエピソードはありません。

その存在を感じさせるものは登場しますが、悪霊に憑かれた人や病気の原因が悪魔や悪霊のせいにされている例は描かれていないのです。

悪魔のねたみによって死がこの世に入り、悪魔の仲間に属する者が死を味わうのである。

(知恵の書2・24)

一方、新約聖書には、イエスが悪魔や悪霊を人から追い払うシーンが数多くあります。

ナザレのイエス、かまわないでくれ。

我々を滅ぼしに来たのか。

正体はわかっている。神の聖者だ。

(マルコ1・24)

イエス様が地上にやってきた以上は、この世はすでに神の支配が始まっていることを悪霊は理解していました。

イエス様を神だと認識しているのです。

弟子たちは当時、イエス様のことをまだよく理解していなかったのに、悪霊・悪魔のほうがイエス様の存在を恐れて命令に従っています。

田中神父様は本のなかで、「彼らはもともと神に近い存在、天使であったから」だと書いています。

悪魔ももともとは神が創った天使でした。

天使の本来の役割は、神への賛美と奉仕です。

しかし、あるときから高慢と嫉妬のために神に反逆する天使たちが現れました。

彼らは神に罰せられ、天界を追放されます。

その追放された天使たち、すなわち堕天使たちが悪魔や悪霊だとされています。

神は被造物である天使にも堕落し神に反逆する自由意志をあたえているのです。

(173頁)

バビロン捕囚期以後に、異国からの宗教感覚がユダヤ教徒に浸透していく中で、悪魔とその働きが信じられるようになっていったようです。

そして、イエス様が活動していた時代には、多民族からもたらされた悪霊に対抗する必要がある、とユダヤ民族は信じていたのです。

悪魔は、暴力によって人を傷つけるのではなく、人を欺き、そそのかして理性を狂わせ、神の愛と真理から遠ざけて破滅に向かわせるように誘惑する者のことです。

洗礼を受けたわたしたちは、キリストとともに悪魔に打ち勝った(1ヨハネ2・13)のですが、自らの不信仰・不従順によって悪魔に罪へと誘われないよう、いつも心がけておかなければなりません。

あなたが主を逃れ場とし、いと高き方を隠れ所とするなら、不幸はあなたに臨まず、災いはあなたの天幕に近づかない。

主の羽があなたを覆い、あなたはその翼のもとに逃れる。

主はみ使いたちに命じ、あなたの進むすべての道であなたを守らせる。

あなたの足が石につまづかないように、彼らは手であなたを支える。

(詩編91・4,9~12)

田中神父様は、神を信じているからこそ悪魔の存在も信じることができる、おっしゃっています。

わたしは、悪魔の誘惑を感じたことはありますが、天使の存在を感じたことはありませんでした。

みなさんはご自分の守護聖人をお持ちですか?

ザビエルがキリスト教布教の許可を得たのが1549年9月29日。

この日は聖ミカエルの祝日だったことから、ザビエルは大天使ミカエルを日本の守護聖人にしたそうです。

(そのザビエルを、日本は自分たちの守護聖人としたのです)

余談ですが、妹の洗礼名はミカエルで、結婚した相手(アメリカ人)はマイケルという名前です。

わたしは特別に守護聖人を意識したことはないのですが、先月末からのいくつかの心配事が立て続けに2つ解決に向かってきたのは、天使の守護があるのではないか、と感じているところです。

日々の祈り、神様と母の導きのお恵みだけでなく、聖霊が道を示し、わたしの周りを天使が守ってくれているような感覚があるのです。

++++++++++

この本はタイトルがどうも引っかかっていて、(失礼ながら、出版社の売るため戦略に感じられて、、、)ずっとAmazonのカートに入れっぱなしでした。

ですが、やはり気になって購入して読んでみて良かった!

第1部は田中神父様のエクソシストとしての活動やエクソシズム、悪魔について、第2部としてご自身の召命と神学校時代、ローマ留学時代について、現在のキリスト教の問題点についてじっくりと書かれています。

読書の秋にお薦めの一冊です。

今、ここで

先週は、集会祭儀司会者養成講座の2回目が大名町教会で開催され、参加しました。

今回はレナト神父様による、「みことばの食卓」と題された講義でした。

実に、神の言葉は生きていて、力があり、どんな両刃の剣よりも鋭く、魂と霊の、また、関節と骨髄の分かれ目まで指し通し、心の思いや考えを見分けることができます。

(ヘブライ4・12)

この聖句にある通り、福音書(聖書)は読み物ではなく『みことば』であることを意識しなければならない、とお話がありました。

わたしたちが祈るときには神に語りかけているように、読むときには神が自分に語りかけておられるのだ、と。

聖書朗読とは携帯を持ち歩くようにみことばに同伴されるもの、つまり自分の置かれている生活の中で実践するようにみことばが日常に結びつかなければならない、ともおっしゃいました。

みことばを日常生活で実践する、とはどういうことなのか、考えてみました。

+

ラテン語「ヒック エット ヌンク」(hic et nunc)という言葉をご存じでしょうか。

直訳すると「ここで、今」(here and now)という意味です。

過去は変えられないし、未来はまだ先のことです。

今ここに集中すること、を意味しているそうです。

どうすることもできない過去を悔やみ、どうなるのか今は分からない未来に怯えるのがわたしたち人間。

人は「今ここ」を疎かにしがちではないでしょうか。

今日わたしが命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも道を歩くときも、寝ているときも起きているときも、これを語り聞かせなさい。

(申命記6・6~7)

将来、あなたの子が、「我々の神、主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですか」と尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。

「我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手をもって我々をエジプトから導き出された。

主は我々の目の前で、エジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしいしるしと奇跡を行い、

我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。

主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神、主を畏れるようにし、今日あるように、常に幸いに生きるようにしてくださった。

我々が命じられたとおり、我々の神、主の御前で、この戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。」

(申命記6・20~25)

旧約の神は、「乳と蜜の流れる土地で大いに増える」と民に約束されました。

その条件は、エジプトから導き出された主を忘れず、主を試すようなことはせず、主の目にかなう正しいことを行い、常に幸せに生きることでした。

それは「約束の地」という文字通りの土地を所有できる権利ではなかったはずです。

与えられた土地で彼らがどう生きるのかを見ておられたのです。

「今日命じることを心に留める」「今日あるように幸せに生きる」、これが神様がわたしたち(イスラエルの民だけでなく)に教えてくださった生き方そのものなのです。

「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなたがたが神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」

(べブライ3・13、15、詩編95・7〜8)

「今日」「今ここ」は、神様が私たちに語りかけるあらゆる全ての瞬間のことです。

みことばを日々の生活の中で実践する、つまり「今、ここで」、今生きている瞬間を疎かにしない生き方が神様がわたしたちに求められていることなのではないでしょうか。

+++++++++++

大分教会と別府教会への巡礼に、久留米からバス2台で行ってきました。

大分教区の森山司教様は、司祭時代の最後の司牧教会である久留米の信徒からとても愛されています。

司教様と3人の司祭によるごミサは、わたしたちがどれほど恵まれ愛された信徒であるかを思い起こさせるものでした。

神様への応答

今場所の推しは、伯桜鵬です。

スポーツは、団体競技であれ個人種目であれ、ひとりで戦うものではありません。

例えば、相撲は部屋があり親方がいて、ともに稽古する同志がいて、指導してくれる先輩力士がいなければ、土俵で戦うことはできません。

教会の運営も、同じです。

ベネディクト16世教皇が書き上げ、フランシスコ教皇が手を入れて、2人のコラボレーションによって発表された回勅『信仰の光』の中には、次のような一節があります。

信仰は、招きに対する応答として表現されます。

わたしたちはこの招きの言葉を聞かなければなりません。

それはわたしに由来するものではないからです。

だから信仰は対話の一部であって、個人から生まれる純粋な告白だけではありません。

一人称で「わたしは信じます」と応答することができるのは、わたしがより大きな交わりに属しており、「わたしたちは信じます」とも言えるからなのです。

(第39節)

◇信仰とは、単なる個人の内面的確信ではなく、「共に信じること」から力を得ている

◇信仰は孤立した自己完結的行為ではなく、「他者との交わりにおいて」のみ本来の形を取る

◇信仰の本質は、「神からの招きへの応答」であり、共同体の交わりのなかで生きるもの

この回勅が出た11年前には、こんな風に自分の中に入ってきませんでした。

ベネディクト16世がわたしたちに伝えてようとされたことが、今のわたしには染みわたるような感覚です。

↑この写真、素敵だと思いませんか?

先月、教区100周年記念誌作成のための原稿と写真の提出を教区から求められていたので、もう一人の広報担当に「いいカメラ持ってるみたいだから、写真お願い!」と頼んで撮影してもらったうちの一枚です。

共に神様の招きに応えて働く仲間です。

愛する者よ、あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。

むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。

わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。

あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。

その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。

これらのことに努めなさい。

そこから離れてはなりません。

そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。

自分自身と教えとに気を配りなさい。

以上のことをしっかりと守りなさい。

そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。

(テモテ4・12~16)

*フランシスコ会訳聖書の解説には、「当時、年が若い=30〜40歳までの者を指した」とありました!!(;'∀')

年寄りを責めてはなりません。

むしろ、自分の父親と思って勧めなさい。

また、若い男は弟と思い、年老いた女性は母親と思い、若い女性に対しては完全な純潔をもって、妹と思って勧めなさい。

(テモテ5・1~2)

あなた方の行うことはすべて、人間のためではなく主のためと思って、精魂をこめて果たしなさい。

(コロサイ3・23)

人の語るあらゆる言葉に、いちいち心を留めてはならない。

さもないと、あなたの悪口を言う僕の言葉を聞くことになるだろう。

あなた自身もまた、しばしば他人の悪口を言ったことを、あなたの心は知っているからである。

(コヘレト7・21〜22)

聖書には人生に必要な教えが全て網羅されています。

聖書を一人で読むだけではなく、ここにこうして紹介することで、読んでくださっている方々と分かち合っている気持ちになれます。

良いもの、素敵なこと、嬉しいことは、人と分かち合うことで数倍の価値になる気がするのです。

最初にご紹介した回勅『信仰の光』には、こうも書かれています。

信じる者は独りきりではないのです。

だから信仰は広められ、他の人を喜びへと招くことを目指すのです。

信仰を受けた人は、自分の「自我」が広がり、自らのうちに人生を豊かにする関係が生まれたことを見いだします。

7/27〜8/5まで、「青年の祝祭」ローマ巡礼に参加した彩天さんが、共に参加した友人と一緒に報告会をしてくれました。

彼女たちもまた、神様からの招きに応答し、共に交わり、共に信仰に確信を得た青年たちです。

++++++++++++++

教皇レオ14世は、9月17日、バチカンで行われた一般謁見の席で、パレスチナ・ガザ地区の情勢に言及された。

恐怖の中で生活を続け、受け入れ難い状況を生き延び、自らの土地から再び強制的に移動させられる、ガザのパレスチナの人々に、ご自身の深い寄り添いを伝えられた。

平和と正義の夜明けが一刻も早く訪れるようにとの、ご自身の心からの祈りに一致してほしいと、すべての人々を招かれた。

(バチカンニュースより)

皆で心を一つにして祈れば戦争が終わる、わけではありません。

戦争を始めるのも止めるのも、人間です。

皆で一致して心から平和を祈る、そのことに意味があるように思います。