カテゴリ:聖書

隣人愛のかたち

4回目の緊急事態宣言となり、久留米教会も教区の決定に則り、公開ミサが中止となりました。

「宣言には意味がない」という意見があるようですが、そのように不満を抱いてもなにも状況は変わりません。

わたしたちはいま自分にできることを粛々と、そして、感染しない・させない対策を徹底的に行うのみです。

そんな中、パパ様のお言葉がまた心にとまりました。

神は、日々生じる問題から、私たちを解放するために来られるのではありません。

愛の欠如という本質的な問題から、私たちを救うために来られます。

愛の欠如は、私たちの個人的、社会的、国家間、また環境の問題の根本原因です。

自分のことしか考えないことは、すべての悪の始まりなのです。

God does not come to free us from our ever-present daily problems, but to free us from the real problem, which is the lack of love.

This is the main cause of our personal, social, international and environmental ills.

Thinking only of ourselves: this is the father of all evils.

8/17教皇フランシスコ Twitter

夏の甲子園、2回戦を目前に辞退した宮城県代表の東北学院の主将のインタビュー、お聞きになりましたか?

監督と選手たちの話し合いで、「感染した人のことはみんなで守ってあげようという話があった」と報道されていました。

高校生のことばです。

わたしたち大人も、彼らを見習い、恥じない言動をとらなければならないなと身が引き締まる思いがしました。

.

何度も書いていますが、今回もお伝えしたいことです。

◆「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。」

(マタイ7・12)

この教えは、姪たちが小さいころから彼女たちにも度々言い聞かせてきました。

「おなじように、自分がされたくないことは人にしてはいけないのよ。」とも。

この黄金律は、イエス様の時代よりずっと以前から、ユダヤ人の間で律法全体の要約として語られていたことでした。

.

◆「あなた自身にとっていやなことは、あなたの隣人に対してもしてはならない。

それは律法全体であって、あとのものはそこから推し計られるものにすぎない。」

◆「あなたの隣人を裁いてはならない。あなた自身が隣人の立場にならないためである。」

◆「あなたがたは自分の量る秤で量り返される」

これらもすべて、福音書に書かれる遥か昔からユダヤ人の間では格言として知れ渡っていたことばでした。

イエス様も、黄金律はモーセの律法の要約だと考えていたようです。

◆「自分自身を愛するように隣人を愛しなさい」

(ㇾビ19・18)

古いアラム語の訳では「あなたの隣人を愛しなさい。あなたを不快にさせることはどんなことでも、隣人にしてはならない!」となっているそうです。

.

そのとき、ファリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて、一緒に集まった。

そのうちの一人、律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。

「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか。」

イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。

第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』

律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」

(マタイ22・34~40)

イエス様はユダヤ人であり、ユダヤ教の教えのもとに育ち、暮らしておられました。

福音書に記されている教えの重要な箇所からも、イエス様が旧約の教え、律法をとても大切にされていたことが分ります。

黄金律と隣人を愛することの戒めは、その最たる例でしょう。

.

隣人愛の実践に尽くし、「これはキリスト教に限った教えではなく、遥か昔からの格言なのよ」と、わたしたちが周りの人にも伝えていくのです。

何かが変わっていくかも、という希望を持って。

少しずつ、秋の気配が。

自分なりの実り

毎年、8月になると台風が接近し、猛暑を少し和らげるという自然の営み。

地球が温暖化しているとはいえ、このサイクルが日本の季節を作っていることには驚きます。

被害がなければ良いのですが、台風がいくつか通り過ぎてくれると、過ごしやすい夏になります。

.

もしも無人島に何か2つ(ひとつではない)持っていけるとしたら?

わたしは迷わず、聖書とワイン一箱(一本ではない)を選びます!

聖書を選んだのは、何も真面目で敬虔な信者だからとかではなく、純粋に読むのが面白いからです。

聖書とワインさえあれば、退屈することはありません。

旧約にはぶどうの木、ぶどう園のたとえが数多く語られています。

それに呼応するように、新約でもぶどうに関する記述があります。

旧約には直球で「飲み過ぎ注意!」という記述も結構あるのですが、多くは「役に立たない、神に背いたものの象徴」「実を結ばなければ価値のないもの」として語られます。

.

詩篇80のタイトルは「荒らされたあなたのぶどう園を元どおりに」

あなたはぶどうの木をエジプトから移し、異邦の民を追い出して、これを植えられました。

あなたは前もって地を整え、その木を根づかせ、生い茂らせました。

万軍の神よ、立ち返ってください。

天から見下ろし、目を留めて、このぶどうの木を顧みてください。

(9〜10、15)

BC722年のアッシリア軍侵攻による北イスラエル王国滅亡の直前の自分たちを、ぶどうの木にたとえています。

イザヤ書5章のタイトルは「ぶどう園の歌」

さあ、エルサレムに住む者とユダの人よ、わたしとわたしのぶどう園の間を裁け。

ぶどう園になすべきことで、わたしがしなかったことがまだ何かあるか。

わたしは善い実が結ぶのを期待したのに、なぜ、酸っぱいぶどうが実ったのか。

まことに、万軍の主のぶどう園とは、イスラエルの家。

主が喜んで植えられたのはユダの人。

(3〜4、7)

イザヤという人はユダ王国の貴族で、エルサレムに暮らしていたとされています。

北王国イスラエルが南王国のユダに攻め入った戦争とその後のアッシリアのユダ侵略が背景にあるのが、本人が書いたとされる第一イザヤ(1〜39章)です。

エゼキエル書15章のタイトルは「無用のぶどうの木」

人の子よ、ぶどうの木はほかの木、すなわち森の木々の間に生える木の枝より優れているだろうか。

その木で何かを作ろうとするだろうか。

それでものを掛ける木釘が作れるだろうか。

それどころか、薪として火にくべられるだけである。

その両端は火で焼き尽くされ、その芯は黒焦げになる。

それが何かに役立つだろうか。

そのままの時でも役に立たないのに、火に焼け、黒焦げになってしまえば、いったいなんの役に立つというのか。

(2〜5)

先ほどのイザヤ書の箇所と同様に、イスラエルが神に背き続け、不忠実であったことへの神の裁きを表現しています。

このように旧約では、救いようのないぶどうの木を神が見放した=エルサレムの崩壊、が語られ、ひたすらに「神に立ち返ること」の重要性が書かれてます。

一方で、新約におけるぶどうの木のたとえは「苦しみのシンボル」であると同時に、「希望の象徴」でもあります。

ヨハネ15章のタイトルは「イエスはまことの〈ぶどうの木〉」

わたしはぶどうの木であり、わたしの父は栽培者である。

わたしにつながれていて、実を結ばない枝はすべて、

父がこれを切り取られる。

しかし、実を結ぶものはすべて、もっと豊かに実を結ぶように、

父がきれいに刈り込んでくださる。

わたしのうちに留まっていなさい。

そうすれば、わたしもあなた方のうちに留まる。

ぶどうの枝が木につながれていなければ、枝だけで実を結ぶことはできない。

それと同じように、あなた方も、

わたしのうちに留まっていなければ、実を結ぶことはできない。

わたしはぶどうの木であり、あなた方は枝である。

人がわたしのうちに留まっており、わたしもその人のうちに留まっているなら、

その人は多くの実を結ぶ。

(1〜5)

できない、ダメなことだけでなく、どうすれば実のるか、どうすれば多くの実を結ぶことができるかが書かれているのが新約のイエス様の言葉なのです。

わたしたちは、この言葉に象徴されるような信仰心を日々鍛えることが必要だと思います。

実を結ぶ、それぞれにとってその意味は違うかもしれません。

わたしにとっての実りとは、

1番大切に思っている家族のためによりよく生きること。

1番大切にしている教え「何事につけ、人にしてもらいたいと思うことを、人にもしてあげなさい。」を努めて毎日行うこと。

自分なりの実を豊かに結ぶことのできるよう、日々を大切にしたいと思っています。

余談:ワインといえばフランス、というイメージの方が多いかと思いますが、イスラエルの北部は肥沃な土地で、ワイン栽培が盛んです。もちろん今でも多くのワイナリーがあり、とても美味しいワインを作っています。

カルメル山という名前はへフライ語で「神のぶどう園」という意味です。

買ってきたコーシャーワイン(ユダヤ人のみが栽培から収穫、瓶詰めまで全ての工程を行なったワイン)が我が家にまだありますが、現地で飲むのとはやはり味わいが違います。。。

イスラエルが恋しい!

聖書とは

「聖書の中で好きなストーリーはなんですか?」

そう質問されて、何か物語を思い描き、人にそれを話し聞かせることができますか?

「聖書には何が書かれているのですか?」

そう質問されて、読んだことのない方にわかるように、シンプルな言葉で説明できますか?

.

.

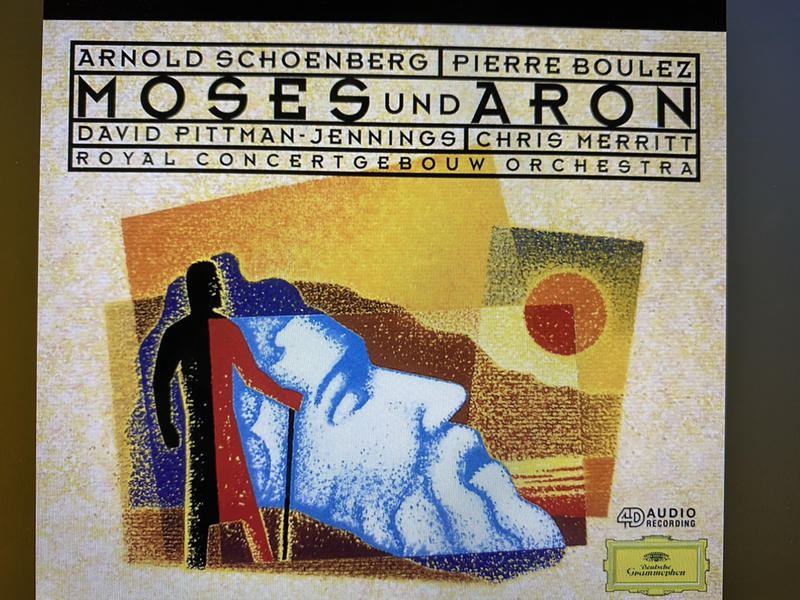

モーゼとアロンの物語が好きで、最近このオペラをよく聴いています。

わたしの好きな作曲家シェーンベルクの作品です。

元旦のミサで読まれる、祭司による祝福の箇所です。

主はモーセに次のように告げられた、「アロンとその子らにこう言え、『あなたたちはイスラエルの子らをこのように祝福して彼らに言え、

〈主があなたを祝福し守ってくださいますように。

主があなたの上にみ顔を輝かせ、顧みてくださいますように。

主があなたにみ顔を向け、平安を与えてくださいますように。〉』。

(民数記6・22〜26)

旧約聖書で1番古い「祝福」に関する文言だそうです。

わたしが好きな物語の一つである、ヤコブが兄のエサウから長子の祝福を奪い取った話がありますが、この物語にあるように祝福は一度与えられたら人間が撤回することはできない、とされています。

ある方は、ヨセフの物語が好きだとおっしゃってて、スラスラとストーリーを話されていました。

最初の質問。

「聖書の中で好きなストーリーはなんですか?」

「聖書には何が書かれているのですか?」

実話や神話が書いてある聖なる書物、ではなく、

聖書は「人間とは何者か」ということが書かれている本だ、と教わりました。

一冊の書物ではありません。

さまざまな時代や思想を反映して書かれた、そして加筆修正を繰り返し、その時代に応じてアップデートされた、神と人の関係についての記述を収めた名作集です。

実際に、聖書を読んでいると随所にそのことを感じることができます。

少なくともミサに与っていれば毎週、新旧の聖書を読んでいるのですから、聖書とは何が書かれている書物なのかを人に話せるといいですよね!

・・・・・・・・・・・・・・・・

毎週のごミサでの共同祈願、いつも思うのですが、「あ!そうそう、そう思っていた!!」という言葉が書かれています。

「そうなんだ、やっぱりそうだよね。」

いつもそう思います。

⭐︎ 自己の価値観を人に押し付け、敵意と分断をあおるような社会の中の動きを退け、神のみ心にかなう平和を実現することができますように。

⭐︎ 苦境にあえぎ、心のよりどころを見失っている人々を顧みてください。

神のいつくしみによる安らぎと新たな希望で支えられますように。

そして、今日の宮﨑神父様のお説教の中の言葉。

「神の働きに信頼し、希望を失った人々に希望を与えられる存在でいるように。」

なんのために毎週ごミサに与っているのか熟考できる、とても充実した日曜日でした。

日々の中のみ言葉

大谷翔平さん、藤井聡太さんの立ち居振る舞い、人との接し方や受け答え方を見ていると「どんなご家庭で育ったのだろう。きっと素敵なご家族なのだろうな。」と思ってしまう、ファンの一人です。

昨日のミサの聖書と典礼の最後のページに、「イエス様の支えは、彼を信仰と愛を持って育て彼の品性を養った家族、母マリアと養父ヨセフの日常にあった」ということが書いてありました。

どのような環境でどのような人に囲まれて育ったかは、身体に染み込んで行き、人格を形成する最も重要なことなのだと、2人の爽やかな青年を見るたびに感じます。

.

今月のパパ様カレンダーのことばにハッとさせられました。

他者に向かって自分を開くことは、決してわたしたちを貧しくしません。

むしろ豊かにします。

なぜなら、そうすることでわたしたちはより人間らしくなるからです。

自分を開くことは、わたしにとってそう簡単ではありません。

相手が望むように、自分が意図したとおりに気持ちが通うことの難しさを感じます。

それでも、あまり深く考え過ぎずに、素直な大人でいたいと思っています。

.

「わたしの恵みはあなたに十分である。

力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ」

だから、キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。

わたしは弱いときにこそ強いからです。

(2コリント12・9〜10)

この、有名で、感動的な、一度は実体験の中で痛感したことのあるであろうことば。

わたしは30年前の大病を患った時と、10年前に母が亡くなった時、このことばに救われました。

.

たとえ、わたしが人間の異言、み使いの異言を話しても、

愛がなければ、

わたしは鳴る銅鑼、響くシンバル。

たとえ、預言の賜物があり、

あらゆる神秘、あらゆる知識に通じていても、

たとえ、山を移すほどの完全な信仰があっても、

愛がなければ、

わたしは何ものでもない。

たとえ、全財産を貧しい人に分け与え、

たとえ、賞賛を受けるために自分の身を引き渡しても、

愛がなければ、

わたしには何の益にもならない。

(1コリント13・1~3)

このことばも、有名で、とても身につまされるものです。

偽善的であってはならないと言い聞かされます。

.

わたしは死の影の谷を歩む時でさえ、災いを恐れない、

あなたがともにおられるから。

(詩編23・4)

影ができるということは、そこに光があるから。

死の向こうに光がある。

神が共にいてくださるという確信に満ちた詩です。

.

神の業に目を凝らせ。

神が曲げられたものを、

誰がまっすぐにすることができようか。

順境の日には喜び、

逆境の日には反省せよ。

あれも、これも、神のなさることである。

それは、将来、何が起こるか、

人には見通せないからである。

(コヘレト7・13~14)

コヘレト、大好きです。

どこを読んでも、「もう、おっしゃる通りです!!」と言いたくなります。

.

相反する、時には敵対する相手であったとしても 、教皇様のおっしゃるように、平和という目標のために共に希望を持って祈ることができるのです。

わたしたち一人ひとりが平和の光を発する存在であるよう、日々の中にあるみ言葉を見逃すことなく生きていかなければなりません。

.

今年ももう半分が終わりました。

ごミサで宮﨑神父様がおっしゃったように、この半年の信仰生活を振り返り、半年後のクリスマスの自分を想像してみましょう。

今日いくつかここに書いた言葉は、日々の生活の中で出会い、手帳に書き留めておいたものです。

その時は「わかりました。そうであるように努力します。」と思ったはずなのに、、、、の繰り返しです。

でも、まだ半年あります。

「今年もお恵み溢れる一年でした。ありがとうございました。」

そう、締めくくれるように日々を大切にしていきたいものです。

今を生かす

初夏の陽気の中、皆さんとの久しぶりのごミサでした。

神学生、侍者も揃ってのごミサは清々しいものです。

ご聖体をいただくとき、「今週もこの共同体の一員としての働きをすることを誓います」と祈ってみました。

.

昨日の第一朗読の知恵の書のことばは、とても考え深いものでした。

神が死を造られたわけではなく、命あるものの滅びを喜ばれるわけでもない。

生かすためにこそ神は万物をお造りになった。

世にある造られた物は価値がある。

滅びをもたらす毒はその中になく、陰府がこの世を支配することもない。

義は不滅である。

神は人間を不滅な者として創造し、御自分の本性の似姿として造られた。

悪魔のねたみによって死がこの世に入り、悪魔の仲間に属する者が死を味わうのである。

(知恵1・13~15; 2・23~24)

生かすために造られた。

フランシスコ会訳の聖書では、

「神は万物を存続させるために造られた。

この世に生じたものはすべて益となり、」

となっています。

旧約聖書には「天国」と言う概念はないそうです。

天国、つまり「死後の幸せ」という考え方が確立されたのはヘブライ思想の中間時代(旧約と新約の間の時代)なのだと本で読みました。

時はBC2世紀、シリアの支配下にあったユダヤ教徒たちの過酷な迫害の時代です。

多くの殉教者を出した当時のユダヤの人々の中で、信仰のために殉教した人々はかならず復活し、その死は他の者に救いをもたらすのだ、という思想がその当時に生まれたのだそうです。

この復活信仰が、その後の新約時代を通してイスラエルの民の間に根付いて行ったと考えられています。

聖書の中で最初にこの考え方が表現されたとされているのは、次のダニエル書の一説です。

多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。

ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。

目覚めた人々は大空の光のように輝き、

多くの者の救いとなった人々は

とこしえに星と輝く。

(ダニエル12・2~3)

続く13節にはこうあります。

お前は最後までお前の道を行き、憩いに入りなさい。

その時の終わりに、定められた分を受けるために、お前は立ち上がるであろう。

「立ち上がる=復活」のことです。

大きな苦難に遭遇していた中間時代の人々は、ヤハウェが全世界の支配者であり全能唯一の神であるという考えに至り、同時に、天国、復活と言う希望ある信仰をも発達させたのです。

.

私たち現代人にとっても、今のこの時代を「苦難」と捉えるか「誰かのせい」と不満を並べて日々を漫然とやり過ごすか。

どういった成果を生み出せるかどうかは、わたしたちの今の生かすかどうかで変わると思います。

生かすために造られたわたしたちとこの時代が、何を生み出すのか。

わたしたちには知りえない、遠い未来への遺産となるでしょう。

できることなら、「あの時代に生まれたのがこの思想である」という良きものを後世に残したいものです。