カテゴリ:聖書

煉獄と天国

死者の月です。

みなさんも、天国にいる大切な人のことを想い、日々祈りを捧げていらっしゃることでしょう。

「死について黙想し、周囲の亡くなられた方が永遠の命に招かれるように祈ることは、私たちがよりよく生きることに繋がります。」

宮﨑神父様が以前、ごミサでおっしゃった言葉です。

信者の友人と話していた時、彼女がこう言いました。

「親が亡くなった時も、悲しくて悲しくて、という感じはなかった。

だって、この世の生活のほうが苦行のようだもの。

辛いこと、大変なことが多いし、なんで私ってこうなんだという自己嫌悪、そんな苦行のようなこの世よりも、天に召された第2の人生のほうがずっと素晴らしいはず!と信じてるから。」と。

彼女は信仰があるからそういうのではなく、素直にそう思っている様子でした。

カトリックでは、死後はすぐに天国へ直行するのではなく、煉獄に行くとされています。

ですが、わたしは母が亡くなった時「できることなら、スーッと天国にお召しください」と祈りました。

頭では煉獄にまず行くとわかっていた(習ったからそう理解していた)のですが、できれば天国に直行させてあげたい、と。

「亡くなった人は神様の元へ行ったのだから、何も心配することはありませんよ。」

ある神父様からそう言われ、とても心が軽くなりました。

神様の元、とは天国のことでしょう?!

母が亡くなって9年になりますので、もうとっくに煉獄から天国へ移動していると信じています。

煉獄とはなんでしょうか。

福音書にはその単語やその存在について明確な記載はない、と山田昌先生の本に書いてありました。

以下、山田先生の著書「アウグスティヌス講話」の内容から少し書いてみます。

イエス様とともに十字架に架けられた2人の強盗のうちの1人は、イエス様から「今日、あなたは私とともに楽園にいるだろう」と言われました。

イエス様に罪を告白し、同じ十字架の死を受け入れ、一緒に直ちに天国に上ったのです。

だが、このような人は少ないのではないか。

償うべきものを完全には償いきれないまま人は死ぬ。

そこで、煉獄という発想が生まれた。

煉獄は、生前に償いきれなかった罪の償いのために行く場所である。

そう書いてありました。

聖書には明確な記載はないのですが、山田先生によればその根拠とされている箇所が2つあるそうです。

①マタイ12・31~32

だから、言っておく。人が犯す罪や冒瀆は、どんなものでも赦されるが、“霊”に対する冒瀆は赦されない。

人の子に言い逆らう者は赦される。しかし、聖霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも赦されることがない。

この箇所を教父たちは、天国に直通する人と地獄に直通する人の間に、この世においては許されないけれど来たるべき世において許される人がいるはずだ、と解釈したのです。

その来たるべき世とは終末の時を待つ場所であり、そこが煉獄なのだ、と。

②1コリント3・10~15

わたしは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおの、どのように建てるかに注意すべきです。

イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれもほかの土台を据えることはできません。

この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、草、わらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。

だれかがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば、損害を受けます。

ただ、その人は、火の中をくぐり抜けて来た者のように、救われます。

わたしの土台の上に建てた者はいったんは火をくぐり抜けてきた者のように、試練をへた後に救われるであろう、ということです。

「火をくぐる」=つまり浄化を意味しています。

キリストを信じる者が完全に救われるためには、その前に火によって試され、浄化されなければならない。

その魂の火による浄化の場所が煉獄である、と教父たちは解釈したそうです。

煉獄にいる魂は非常に苦しんでいるけれど、その苦しみは絶望の苦しみではなく、希望を内に含んでいるのだ、と山田先生はおっしゃいます。

そういう魂にとって、ただひとつの慰めは祈りである、と。

だから、生者が死者のために祈ること、祈りによって煉獄の魂を助け、その魂が一刻も早く煉獄の火を通過して天国へ行くことが出来るように祈ること、それがキリスト者の大事な務めとなったのです。

どうでしょうか。

解釈も、納得も、それぞれのお考えに委ねます。

わたしはここまで読んでも、あまりスッと納得できなかったのですが、次の箇所で少し心が軽くなりました。

本の原文のまま記載します。

現在のわれわれの生のなかで、天国も地獄も煉獄も、ある意味で既に始まっているように思われます。

この世界は天国と地獄の混同した世界であり、最も煉獄に似ているように思われます。

この世の中にはいろいろな嫌なことが沢山ある。

外からも苦しめられるが、それだけでなく、内からも苦しめられる。すなわち、自分自身が自分を苦しめるたねとなる。

丁度、煉獄の魂が火によってあぶられ、苦しみもがいているように、この世では一人一人の人間が既に生前において、苦しみの火によってあぶられている。

この世が既に煉獄なのです。

この世は苦しいことにみちている。さながら煉獄である。

しかし、地獄であるとはいわない。

なぜならこの世は苦しいけれども希望があるからです。

この世で受けるさまざまな苦しみを、試練として、あるいは浄化として捉えることができるならば、この世は煉獄となる。

そのように苦しみを受け取るならは、苦しみの中に希望が出てくるからです。

あるいは、逆かもしれない。

希望があるからどんな苦しみも試練として耐えることができるようになるのでしょう。

そしてこの希望を与えてくれるものが信仰であると思います。

お御堂のなかで、天使が舞い踊っていたように感じました。

マグダラのマリアの存在

死者の月、今年は特に、新型コロナウィルスによって命を落とされた多くの司祭、医療従事者のために祈りを捧げたいと思います。

--------------------------

マグダラのマリアについて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

フランシスコ教皇は、お説教の中で彼女のことを「希望の使徒」と呼ばれました。

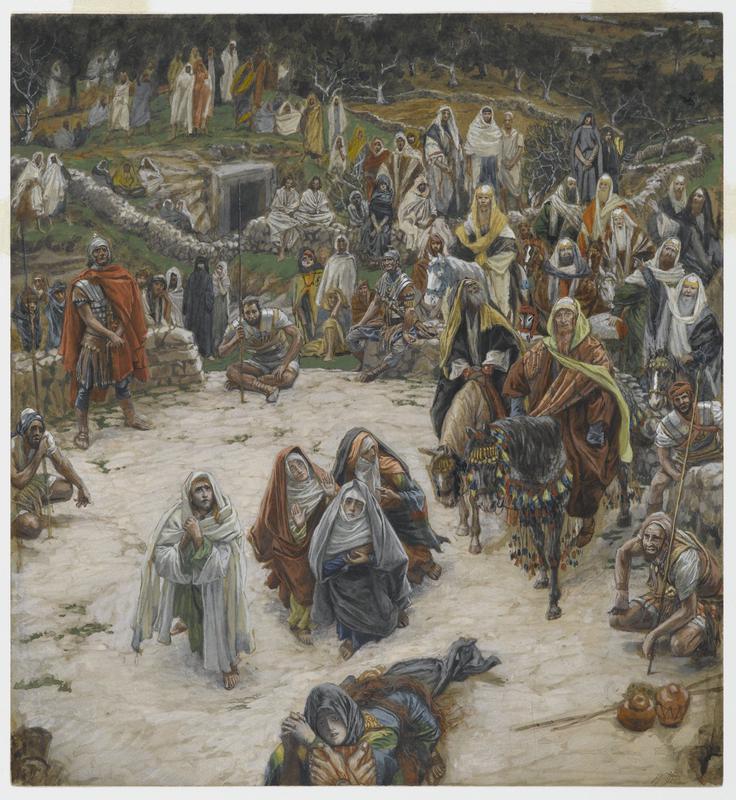

福音書には、イエス様が十字架に磔にされるのを見守り、埋葬される際に立ち合い、そして復活したイエス様に最初に出会った重要な女性として登場します。

またそこには、多くの婦人たちがいて、離れたところから見守っていた。

彼女たちはガリラヤからイエスに従ってきて、イエスに仕えていた人たちである。

その中に、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、およびゼベダイの子らの母がいた。

(マタイ27・55~56)

ヨセフはイエスの体を受け取って、清らかな亜麻布に包み、岩に掘った自分の新しい墓に納め、その入り口に大きな石を転がしておいて、立ち去った。

そこにはマグダラのマリアともう一人のマリアが、墓に向かって座っていた。

(マタイ27・59~61)

さて安息日が終わり、週の第一日が明け初めるころ、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に来た。

み使いは婦人たちに言った、「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのであろうが、その方は、ここにはおられない。かねて仰せになったとおり、復活された。」

婦人たちは恐れながらも大喜びで、急いで墓を立ち去ると、弟子たちに知らせるために走っていった。

すると、イエスが彼女らの行く手に立っておられ、「おはよう」と声をかけられた。

彼女たちは近寄って、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。

(マタイ28・1~9抜粋)

マグダラのマリアは、イエス様の遺体に香油を塗ろうと香油壺を持って行った際にイエス様の復活を目の当たりにするというエピソードから、絵画に描かれる際には香油壺がアトリビュートとされています。

また、『イエス様の一番近くにいる女性』として描かれるのも彼女です。

ルカの8・1~3には、イエスに仕える婦人たちのひとりとして描かれています。

「彼女たちは自分たちの財産を出し合って、一同に奉仕していた」という記述は、男性に仕えていた、という意味ではなく、男性たちと同様にイエス様に仕えていたのだ、と聖書百週間で教わりました。

ヨハネでは、復活したイエス様が彼女に現れたとき「マリア」と呼び掛けられる様子が感動的に表されています。

(ヨハネ20・16)

以前もご紹介したことのある、ジェームス・ティソのこの珍しい構図の絵(十字架上のイエス様の視点から描かれた磔刑図)でも、十字架の真下に描かれているのはおそらくマグダラのマリアです。

カラバッジョの「キリストの埋葬」では、ヴェール姿の母マリア様の横に描かれています。

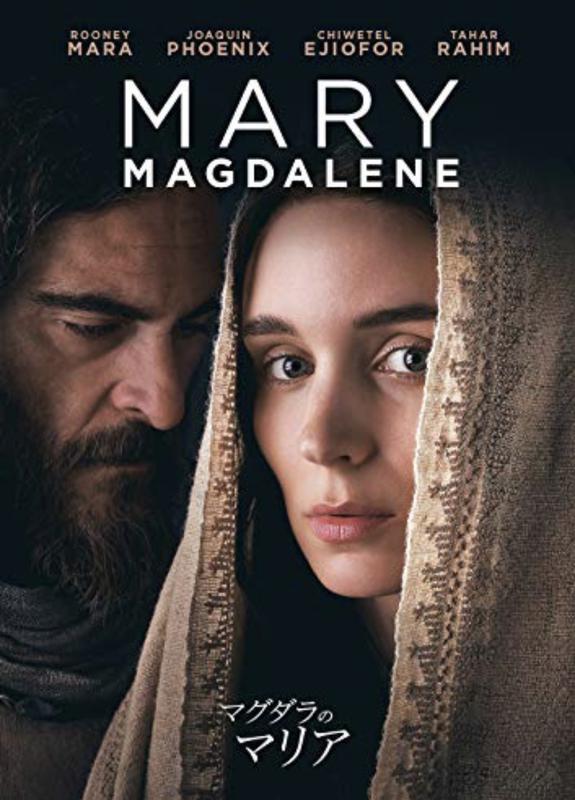

そして今日、ご紹介したいのはこの映画。

『Mary Magdalene』マグダラのマリア

近年の小説や映画では、彼女は実はイエス様の妻であったというストーリーで描かれることもあり、聖書を読んだことがない方の中にはそう信じている人も少なくないのかも、、、、。

この映画では、マグダラのマリアはガリラヤ湖畔からエルサレムまでの道中も(後ろから付いてくる婦人たちの一人ではなく)十二使徒と並んで共にイエス様に従い、重要な役割を担う使徒の一人、いやむしろパウロの右腕のように描かれています。

福音書の記述では「5000人の群衆の空腹を満たした」際も女性と子どもはカウントされていませんので、男性ばかり12人を『使徒』としたとも考えられます。

マグダラのマリアが男性使徒と同等の存在であったかどうかはともかく、彼女が使徒たちにそのご復活を知らせる役割を担ったため、初期キリスト教父たちから「使徒たちへの使徒」(the Apostle to the Apostles) と呼ばれていたのは事実です。

この映画は、福音書の記述通り(わたしたちの理解の通り)に描かれていない場面も多いのですが、イスラエルの風景、当時のユダヤ社会の生活と風習、イエス様の葛藤と苦悩、弟子たちの人間性、マグダラのマリアの静かでありながらも力強い存在がとても丁寧に表現されています。

秋の夜長の映画鑑賞にぜひ。

イエスに出会うまで悪霊にとりつかれていた(ルカ8・2参照)この女性は、今や「新しく偉大な希望の使徒」となっています。

彼女の取り次ぎと助けによって、わたしたちもこのような体験をすることができますように。

苦しみと無関心がはびこるこの世界で、名前で呼んでくださる、復活したイエスに耳を傾け、出かけて行って「わたしは主を見ました」(ヨハネ20・18)と告げ知らせることができますように。

教皇フランシスコ、2017年5月17日一般謁見演説

キリスト教的希望に関する連続講話より

もう一本!という方は、↓こちらもとてもお勧めです!!

(百人隊長の視点で描かれたイエス様の復活(Risen=起こされた)が描かれています。)

貧しいこと、幸いなこと

久留米教会の秋の風景です。

『心の貧しい人は幸いである』

このことばにはかなり深く広く解釈できるために、正しく理解されていない場合があるように思います。

わたしも、以前書いたように、ガリラヤ湖畔で自分のこととして捉えるまでその真意を誤解していました。

.

.

旧約のなかにも「幸い」という単語は多く使われています。

ヘブライ語で「アシュレー」と言い、本当に幸いに生きている人に感動した時の言葉として、8割近くが詩編と箴言に使われているそうです。

「アシュレー」だと呼ばれている人は、神のとの関わりの中にある人を表現しています。

いかに幸いなことでしょう

背きを赦され

罪を覆っていただいた者は。

(詩編32)

心の貧しい人々は幸いである

天の国はその人たちのものである

Blessed are the poor in spirit,for theirs is the kingdom of heaven.

(マタイ5・3)

心の貧しい、という箇所は直訳すると「霊において貧しい」となるそうです。

フランシスコ会訳の聖書では

「自分の貧しさを知る人は幸いである。」となっています。

「霊を用いて、貧しく生きている」と言う意味にも解釈できるそうです。

例えば、アッシジのフランチェスコにように、神の霊によって貧しい生活を選んで行く生き方を見出すことのように。

イエス様はアラマイ語で語られていたのですが、福音書はギリシャ語で書かれています。

貧しいと訳されている単語「プトーコイ」と同意義で使われている旧約の単語は、有力者に圧迫されて貧しい、と言う意味なのだとか。

わたしが目を留めるのは何か。

それは貧しい人、心砕かれた人であり、わたしの言葉を畏れ敬う人。

(イザヤ66・2)

貧しい人々は幸いである

神の国はあなたがたのものである

Blessed are you who are poor,for the kingdom of God is yours.

(ルカ6・20)

マタイでは「心の」貧しい人々、そしてマタイは「神」という言葉を避ける傾向が強いので「天の国」となっています。

ルカでは「あなた方のもの」と二人称になっているのに対し、マタイは旧約の流れを汲んで「その人たち」という三人称を使っています。

マタイとルカの違いは、イエス様をどう見ていたのか、つまり「わたしにとってのイエス様とは誰なのか」を書いている点にある、と雨宮神父様のお話にありました。

「霊において貧しい者」とも「物質的に貧しい者」とも解釈できる、イエス様の言葉の広さと深みの表れなのだ、と。

現代社会において「心の貧しい人々」は幸いでしょうか。

幸いであると神様から言われたいけど、心が貧しい人ではありたくない、と思うのが普通の感覚かもしれません。

ですが、自分が心の貧しい者である、と気づくことが出来ることは大切なことなのだと思うのです。

自らの足りないところ、人への接し方、信仰生活の乏しい結果としての言動など、ガリラヤ湖畔で風に吹かれながらわたしが感じたのはそういう「自分の貧しさ」でした。

もちろん、それらは克服できていなくて、いまでもしょっちゅう「あ~、わたしって心が貧しい、、、」と反省することばかりです。。。

そして、気づけて良かった、気づけて幸いだった、と。

その繰り返しです。

心の隙間とゆとり

先週は東京に行っていました。

そのため、昨日のミサは自主クアランティンで欠席しました。

2週間教会に行けないことで、今感じているのは心に隙間が空いたような、空虚な感覚です。

都会で過ごした1週間、時間の流れが全く違うことに改めて驚きました。

静かに祈る時間が取れない、というか、祈ることを忘れてしまうような速さで時間が流れていきました。

久留米に戻って聖書を手にして、詩編を読みたい。

ずっとそう思っていました。

詩編103をじっくり読んでみました。

主は憐みに満ち、恵み深く、

怒るに遅く、慈しみに溢れておられる。

主は永遠に責めることはなさらず、

とこしえに怒り続けられることはない。

主はわたしたちの罪に従ってわたしたちを扱わず、

わたしたちの咎に従ってわたしたちに報いられない。

アンダーラインを引いた箇所は、神の主体性を感じさせる表現です。

神はいないようで存在している、ということを感じさせてくれます。

飛行機から見る空は、本当に美しい。

神が存在しない、とは思えません。

天が地より高いように、

その慈しみは、主を畏れる者が考えるよりも遥かに大きい。

東が西から遠く隔てられているように、

主は、わたしたちの罪をわたしたちから遠ざけられる。

父が子を憐れむように、

主はご自分を畏れる者を憐れまれる。

主は、わたしたちの造られた有様を知り、

わたしたちが塵にすぎないことを思われる。

人の日々は草のようにはかなく、

その栄えは野の花のように短い。

風がその上を通り過ぎると跡形もなく、

その場所さえ知る由もない。

この箇所は、わたしたち人間が神と出会うために弱くはかなく造られたことを感じさせる表現です。

人は存在しているようでないもの、ということを感じさせてくれます。

分厚い聖書を手に取ってお気に入りの箇所を読むことで、今感じているのは心にゆとりが出来たような、満ち足りた感覚です。

心の隙間は、大事なことです。

心のゆとりは、必要なものです。

隙間をいつも気にかけながら祈り、聖霊が神様との執り成しをしてくださるようにそこに入ってきてもらうのだ、とパパ様の本で読みました。

自分にゆとりをもって他者のために祈ることができれば、その謙虚な心からの祈りは神によって受け入れられるのだ、とパパ様の本に書いてありました。

何をどう言おうかと心配してはならない。

言うべきことは、その時に示される。

というのは、語るのはあなたがたではなく、あなたがたの中で語ってくださる父の霊だからである。

(マタイ10・19~20)

立派な信仰とはどのようなものでしょうか。

立派な信仰とは、傷をも伴う自分の物語をたずさえ、主の足元に置き、いやしてください、意味を与えてくださいと願うものです。

だれもが、自分の物語をもっています。それは必ずしも清い物語とは限りません。

往々にして、多くの痛み、悲しみ、罪を伴う困難な物語です。

教皇フランシスコ、2020年8月16日「お告げの祈り」でのことばより

心に意味のある隙間を保ち、心にゆとりをもって生活できることのお恵みを噛みしめています。

霊的読書のすすめ

教会の手入れされた庭ではいつも、季節を感じさせてくれる植物がわたしたちを出迎えてくれます。

空の雲、草花の色から季節を感じられることは、幸せなことだといつも思います。

読書の秋、とよく言われますが、みなさんは本を読みますか?

いつ読みますか。

どのような本を選びますか。

デジタル社会で、スマホで漫画を読む人も多いようですが、それでも次々と新書が発行されていることをみても、実際に紙の本を買い求めて読むわたしのような人がまだまだたくさんいるのです。

本を選ぶポイントは、私の場合はこのような感じです。

◆心の養いとなる

◆できるだけ実話に基づいている

◆信仰生活の道しるべとなる

本棚に並べるのは「また読みたい本」「人に薦めたい本」と決めています。

ヘンリ・ナウエン神父様は、

「霊的な読書とは、私たちの内側と外側の生活における神の霊の働きを、心の目で注意深く読むことです。

霊的な読書を毎日15分でもいいので続けていくことによって、自分の頭がゴミ箱のようになることは減り、反対に、よい思いによって満たされた花瓶に変えられてくることが分るでしょう。」

とおっしゃっています。

究極の霊的読書は、やはり聖書を読むことでしょう。

わたしは、4年かけて聖書1冊を学ぶ聖書百週間を経験したことで、聖書の面白さにすっかり魅了されてしまいました。

(本来は100週間=2年と少しで終了するようプログラムされているのですが、神父様の転勤などもあり、4年もかかりました!)

聖書百週間とは、指導役の神父様と信徒10数名のグループで、決められた割り振り(例えば今週は出エジプト記の1章~4章、来週は5章~8章、と黙示録まで割り振られている)に沿って進めます。

事前に読み込んできた結果感じた感想や疑問を、全員が発表し分かち合います。

疑問を晴らすことは目的ではなく、全員が意見を言うためにしっかりと予習して発表することが大切です。

自分一人で聖書を読むだけでは得られない、深まりと広がりを感じることができるのがこのプログラムの魅力です。

全部読み切ったらイスラエル巡礼へ!という目標を掲げ、(意見を発表しなければならないので)毎週真剣に聖書を読んでいました。

最近は、今週の聖書朗読から目に留まった聖書の箇所を開くという読み方です。

宮﨑神父様がいつもおっしゃるように、その前後も読むようにしています。

いつも、この↓ページで朗読箇所を通読しています。

http://www.m-caritas.jp/reading.html

霊的読書、なにも聖書や高尚な本ばかりを読む必要はないのです。

自分にとって、生きていくうえで糧となる、癒しとなる、救いとなる、そういう読みものに出会えることはそれだけでお恵みです。

お薦めのサイトは、教皇様の謁見などでのお話を翻訳して掲載してくれるカトリック中央協議会です。

だれにでも容赦なく襲いかかるウイルスに立ち向かう中で、わたしたちの信仰は、人権侵害を前にして、真剣に積極果敢に無関心と戦うよう駆り立てます。

この無関心の文化は、使い捨ての文化も伴っています。自分に関係のないことには興味がないということです。

信仰はつねに、個人的であれ、社会的であれ、利己主義から離れ、回心するよう求めます。

利己主義の中には、集団的な利己主義もあります。

人間家族の一員であることの意味に改めて目を向けられるよう、主が「わたしたちの視力を取り戻して」くださいますように。

その視力が、あらゆる人への共感と敬意に満ちた具体的な活動、共通の家を気遣い、守る活動のために活かされますように。

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/09/15/21208/

お薦めの雑誌は ↓ これです。