カテゴリ:聖書

神様からの質問

ミサが再開されて3週間。土日3回の主日のミサはいずれも100名前後の参列者です。

第2朗読の一説に心を惹かれました。

実にアダムは、来るべき方を前もって表す者だったのです。

(ローマ5・14)

神様がアダムとイブ、カインに質問をされている場面は、わたしたちに対する問い掛けと読むと面白いものです。

神様はアダムに質問されます。

「あなたはどこにいるのか」

アダムは答えます。

「園の中であなたの歩まれる音を聞き、わたしは裸だったので、恐れて身を隠したのです」

「あの女が、木からとってくれたので、(仕方なく)食べたのです」

神様はイブに問い掛けます。

「あなたは、なんということをしたのです」

イブは答えます。

「へびがわたしをだましたのです。」

2人とも、人のせい(へびのせい)にしています。

カインに質問されます。

「弟アベルはどこにいますか」

カインは答えます。

「知りません。わたしが弟の番人でしょうか」

今でいう、逆ギレのようです。

「なぜ神様はアベルの捧げものを好まれたのでしょうか」と2人の神父様に質問してみました。

おひとりの神父様のお答えは、

「コヘレトにあるように、神の思いを知ろうとしても無駄。

人の考えることと神の考えはかけ離れているのだ。

納得できないこと、理不尽なことは世の中に多くあるものです。」

もうお一方の神父様のお答えは、

「昭和天皇に園遊会で、『陛下、こちらのカインさんがお持ちになったのは精魂込めて作られた新種の米でございます』とお米を献上したら、陛下が『ほぉ、どのような品種改良をされたのですか?』と興味を示される。

次に『陛下、こちらはアベルさんで、最高級の肉をお持ちになりました』、陛下は『あっそ』。

そんなもんです。相手がこちらの期待通りに反応するとは限らないのが世の常です。」

面白い例え話だと思いませんか!?

アダムとイブは神の禁じた実を食べ、楽園を追放されました。

そして、2人の息子を産み、一心不乱に働きますが、弟は兄に殺され、兄は遠くの地に追放されます。

アダムとイブは2人の子どもを一度に失うのです。

その子はさらに、親たちの住む土地からも、神に追われます。

神に対する不従順と傲慢の結果です。

三浦綾子さんの本に、こう書いてありました。

「あなたはどこにいるのか」という問いは、永久に神が人々に問い続けている言葉である。

「あなたはどこに立っているのか」

「あなたの立場はいったいどこなのか」

「何に属しているのか」

という問いだ。

「わたしはいつも神の前に立っています」

「わたしは救い主キリストに属しています」

と、いつ、どこででも、誰に対しても明確に答え得るものは幸いである。

アダムとイブのように、神を避けて、隠れていてはならないのだ。人間はなぜ神に答え得ないか。

それは答え得ぬ生活をしているからである。

来住英俊神父様の本にはこう書いてあります。

「お前はどこにいるのか」神は知っているはずです。それでも質問するのはなぜか。

世々にわたって人間たちがこの質問に答えるためです。

私は結局、いま、どういう状態にあるのか、ということです。

折に触れて、「お前はどこにいるのか」という質問を神から受けて、自分の人生、いま到達している地点について思いをめぐらすことが大事なのです。

誰に対しても「キリストに属しています」と答えるのは難しいですが、「信仰をもって生活しています」と言うことはできるのではないでしょうか。

「信仰を持っていてよかった」とおっしゃるご高齢の方の言葉を何度も聞いたことがあります。

わたしも将来、そうありたいと思ったものです。

神はどこに?

もう、紫陽花の季節になりました。

わたしたちの新しい生活が進むにつれ、季節も神様が与えられたその時を知っていて、前に進んでいるのですね。

「神はどこにいるのか」という問いは、人類がこれまで繰り返し問うてきたように思います。

特に、困難な時代、戦争、大規模な自然災害の際には、神はどこに?とつい思うのが人間でしょう。

神がそれらの困難を引き起こしているのではない、我々人間の仕業、傲慢な生活の末に我々自身が引き起こしているのだ、ということについては以前ここに書きました。

今日は、違う視点から考えてみます。

モーセは荒野の山の麓で、燃える柴の中から神の声を聞きます。

「わたしの民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ」 (出エジプト3・10)

「わたしは必ずお前とともにいる」 (3・12)

「わたしは『ある』ものである」 (3・14)

「これは永遠にわたしの名、これは代々にわたってわたしの呼び名である。」(3・15)

古代の神々には、名前があるのが普通でした。

黄泉の神イシス、太陽の神ラー、嵐の神バアル、などです。

ですからモーセは、あなたの名前を教えてください、と言ったのでしょう。

その答えが「わたしは『ある』もの」とは、なんと面白い答えでしょう。

(ちなみに、共同訳聖書では「私はいる、という者である。」)

英語の聖書では、 "I am who I am." となっています。

今回読んだ本で初めて知ったのですが、原典の古代ヘブライ語には過去形、現在形、未来形という考え方は存在しないのだそうです。

著者によると、「ある」の部分は「あるだろう」となるのだというのです。

「わたしはあるだろう、わたしがあるであろうように」

と訳するのが妥当なのだと。

「ある」というなら、(さらに言えば、共同訳の「私はいる」ならば)神はすでに「存在している」ことになります。

ですが、「あるであろう」となると、「将来あるだろう」「いつか姿を現すだろう」、つまり「今はまだいない者」となるのです。

「わたしは今はいない。

だが、いつか出てくるだろう。

わたしがあろうと望んだ時に。

あるであろう者、それがわたしの名」

わたしたちは神様を「存在」としてとらえようとするとき、「神はどこに?」と考えているのです。

神様は「時間」のなかに姿を現されるのだ、というのがこの著者の考え方です。

神様は自分の好きな時に、好きなところで、好きなようにわたしたちに触れてこられるのです。

人間が、好きな時に自分の都合で神様を引っ張り出してきて「どこに?」というから、「求める時にいない」などと思ってしまうのでしょう。

神様は「体験」する対象なのだ、と目からうろこでした。

ところで、 水を入れた容器の中心に強力な磁石を入れると水が左右へと分かれる現象が生じることを、『出エジプト記』のモーセにちなみモーゼ効果 (英語で Moses Effects) とよばれていると、ご存じでしたか!?

「神様がわたしの肩に触れてくださった」ような気がした、ガリラヤ湖畔を歩いた日を思い出しています。

去年は、夏にイスラエルに巡礼に行くことが出来、秋にはパパ様のごミサに与ることができ、神様の愛を全身に浴び続けた日々を過ごしていました。

今年は、教会に行くことができず、仲間たちと集まって教会の行事の準備をすることすら出来ない日々が続いています。

だからと言って、今はなかなか「神様を感じられない」なんてことはありません。

神様は、今日、今という時間にもわたしたちに触れてくださっているのを感じるようになりました。

教会に行けないから、ミサに与れないから、感覚が鋭くなっているのかも?!

「愛」にまつわる言葉

「愛」「愛する」という言葉は、口にすると少し気恥しい気がしますが、最近いくつかの「愛」にまつわる言葉を目にしたので、書いてみたいと思います。

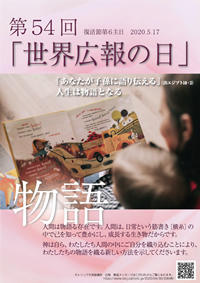

5/17「世界広報の日」にあたっての教皇様のメッセージの一文です。

わたしたちを造り、救ってくださった愛を思い起こすなら、日々の物語の中に愛を差し込むなら、日常の筋書き〔横糸〕をあわれみで織るなら、そのときわたしたちは、ページをめくっているのです。

主とともに、ほころびや裂け目を修繕しながら、いのちの織物を再び織り上げることができるのです。

パパ様のメッセージはいつも愛に満ちていて、読んでいて涙が溢れそうになります。

1コリント13章は、パウロの愛の賛歌とでも言えるもので、とても好きな箇所です。

たとえ、わたしが人間の異言、み使いの異言を話しても、

愛がなければ、わたしは鳴る銅鑼、響くシンバル。

たとえ、預言の賜物があり、あらゆる神秘、あらゆる知識に通じていても、

たとえ、山を移すほどの完全な信仰があっても、

愛がなければ、わたしは何ものでもない。

(13・1~3)

「その時」引き続き残るのは、信仰、希望、愛、この三つ。

このうち最も優れているのは、愛。

(13・13)

フランシスコ会訳聖書の解説にはこうあります。

「愛」はあらゆる「特別な恵み」(カリスマ)に本質的に伴うものであり、「愛」がなければ、賜物はそれを与えられて行使する人にとって無意味なものになる。

「愛」は「信仰」「希望」とともに人を神と直接に結び付けるが、この2者にさえも勝るものである。

昨日の聖書朗読はヨハネの福音書でした。

「わたしの掟を自分のものとし、それを守る人、その人は、わたしを愛する者である。

わたしを愛する者は、わたしの父に愛される。

わたしもその人を愛し、わたし自身をその人に現す。」

(ヨハネ14・21)

さらに15章には、

父がわたしを愛してくださったように、わたしもあなた方を愛してきた。

わたしの愛のうちに留まりなさい。

(15・9)

ドン・ボスコの言葉です。

「若者たちを愛するだけでは十分ではない。

若者たちに『愛されている』とわからせることが必要だ」

信頼関係を築き、若者の生きづらさを取り除くには「愛する」だけでは不十分で、それを分かってもらえる努力をしなければならない、ということだそうです。

竹下節子さんの本にはこうありました。

「愛する」とは愛する「相手をリスペクトすること」と、「相手のためにだけとってある時間や場所があること」とが組み合わさったものである。

誰かを愛するというのは、自分の生きる努力の中に、スケジュール帳の中に、心の中に、愛する人のためにだけ取り出せる「空き」があるということだ。

だから、「自分は愛されている」と子どもたちにわかってもらうには、言葉だけでは十分ではない。

子どもたちに必要とされるときに、いつも応える用意があることを伝えること、全身全霊を投入して世話したり本気でともに遊んだりすることが必要だ。

もう一人、竹下さんと同様にわたしが尊敬する若松英輔さんの言葉です。

神が私に愛を注いでくれるということは、

この世界全体の根源である神が、私自身を肯定してくれていることに他ならない。

そして、神から肯定されているという事実を受け入れることによって、

自己を自分自身によって肯定することができる。

これが自己愛の出発点になる。

(これは、わたしの手帳に書き留めてあります。)

一方で、信仰についての心打たれる表現を見つけました。

1998年のヨハネ・パウロ2世の教書の中の言葉です。

「信仰と理性は、人間の精神が真理の黙想へと飛翔するための二つの翼である」

わたしの今日の結論は、パウロの言葉に行きつきます。

最後に残るのは、信仰、希望、愛、この三つ。

最後にもう一文、世界広報の日のパパ様メッセージより。

聖書は、神と人間との壮大なラブストーリーです。

その中心にはイエスがおられます。

イエスの物語は、神の人間への愛を完成させ、同時に、人間の神へのラブストーリーも完成させます。

是非、全文を読んでみてください。

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/04/30/20698/

命のパン

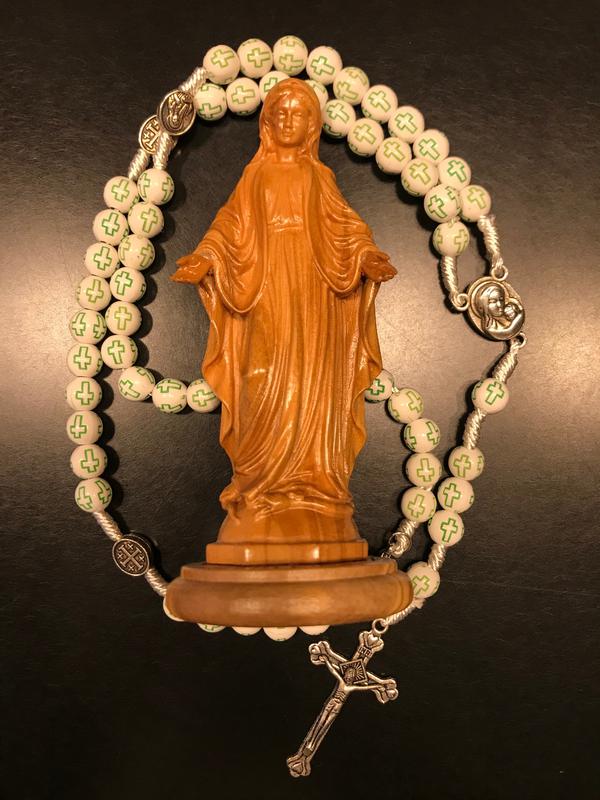

ロザリオを手に、マリア様への祈りの毎日です。

ベツレヘムで買ったロザリオとマリア像です。

これがあるので、無敵の気分です。

そして、昨日の母の日の久留米教会の様子です。

ガリラヤ湖畔の小さな集落、タブハというところに、その名も『パンと魚の奇跡の教会』があります。

4つ全ての福音書に書かれている、5つのパンと2匹の魚で5000人の男性(女性と子どもはカウントされていないので、膨大な数の人々、という意味)の飢えを癒した奇跡を記念した教会です。

英語名は、Church of Multiplication of the Loaves and the Fishes

昨年の巡礼で訪れた際の写真です。(ピンボケですみません。。。)

よく見ると、魚にはなく、パンにだけ十字架のしるしがあるのがご覧いただけると思います。

わたしが命のパンである。

わたしの所に来る者は、決して飢えることがなく、

わたしを信じる者は、もはや決して乾くことがない。

(ヨハネ6・35)

わたしは天から降ってきた、生けるパンである。

コのパンを食べる人は永遠に生きる。

(ヨハネ6・51)

わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む人は永遠の命を得、

わたしはその人を終わりの日に復活させる。

(ヨハネ6・54)

生きておられる父がわたしをお遣わしになって、

わたしが父によって生きているように、

わたしを食べる人もわたしによって生きる。

(ヨハネ6・57)

イエス様の教えがどんどん発展していくのが分かります。

イエス様の行ったパンと魚の奇跡については、「パンだけがイエス様との関係がある」というように昔の人々が受け取っていたことが、この床のモザイクに表されているのです。

命のパン

イエス様のことであり、御聖体を指していることは言うまでもありませんが、御聖体拝領ができる日は近いうちに来るでしょうか。

今日は、現実の御聖体拝領ができなくとも命のパンをいただき続けることが出来ること、そのご経験から得た祈りの仕方、今を生きるということ、について書かれた本をご紹介します。

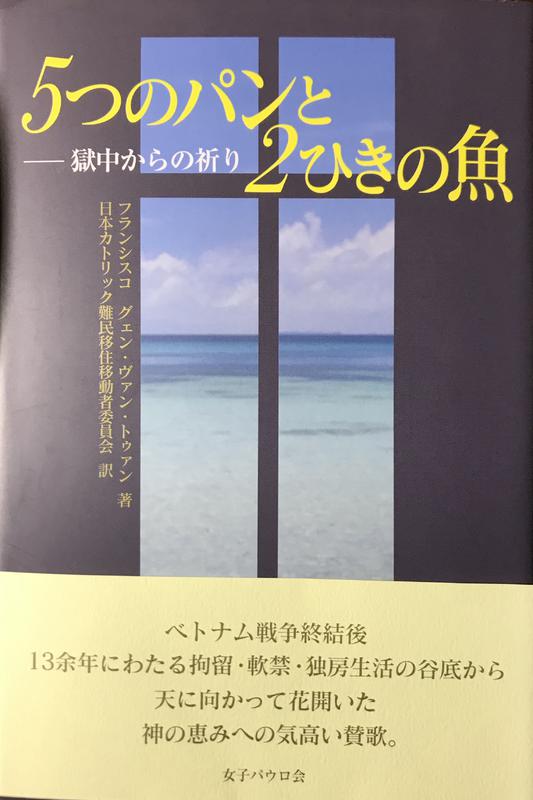

その名も、 『5つのパンと2ひきの魚』

2002年にお亡くなりになった、ベトナム出身のトゥァン枢機卿

1975年に当時のベトナム共産党政権に不当に逮捕され、13年もの間、拘留、監禁、独房生活を送られました。

ですが、その間も決して希望を失わず、イエス様という命のパンを噛みしめながら耐え抜かれました。

その記録です。

揺るがないことば

通常(去年まで)のGWは、多くの方がお仕事、学校がお休みとなり、家族が帰省して賑やかだったことでしょう。

今年は、静かに新しい連休の過ごし方を楽しんでいるところです。

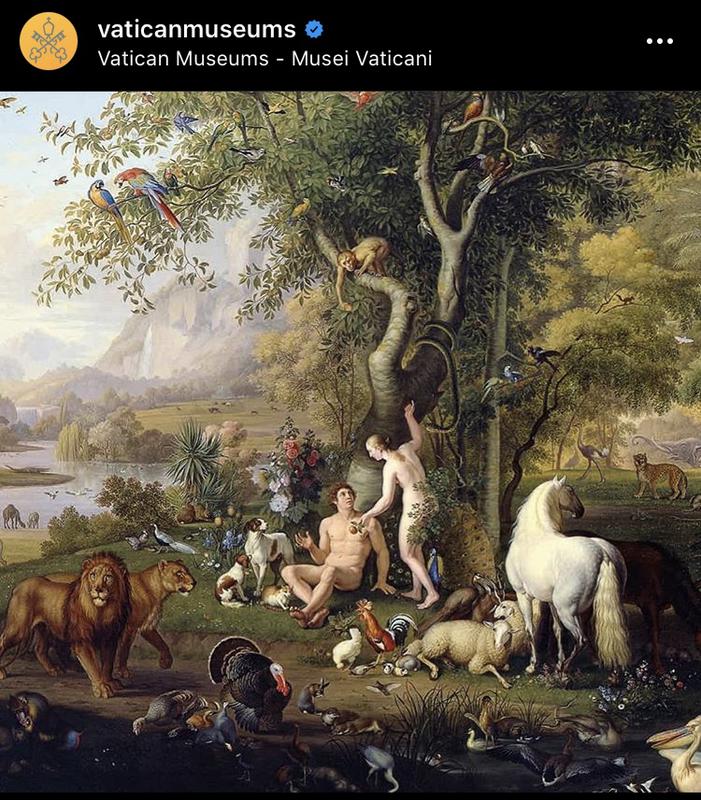

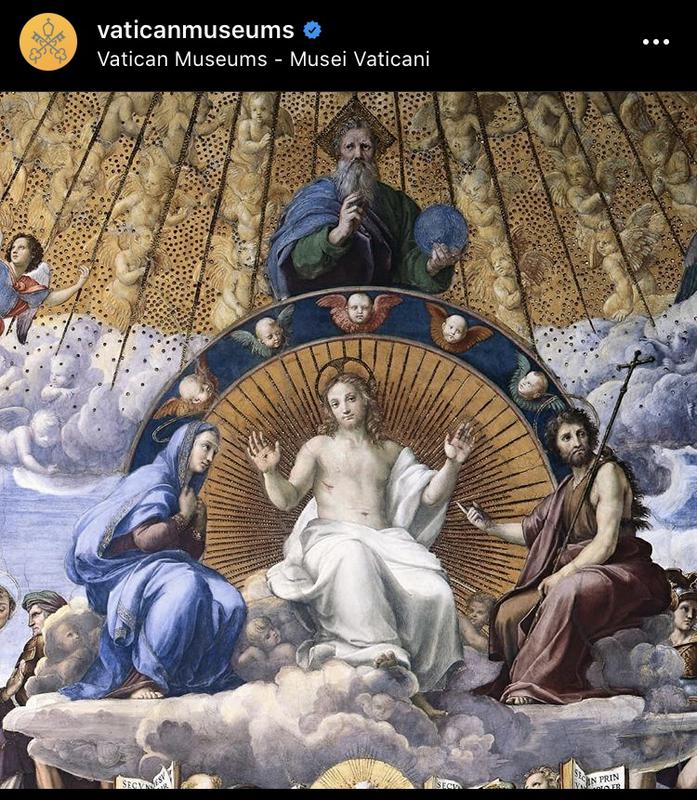

その一つが、最近よくご紹介しているインスタグラムの楽しみ方です。

世界中の美術館が、おしみなく素晴らしい作品をどんどん紹介してくれています。

バチカン美術館は、日々の聖書朗読の箇所に関連した作品をあげてくれています。

パパ様のアカウントでは毎日、その優しいお顔やお声に触れることが出来ます!

ヨハネ・パウロ2世の、1997年のワールドユースデイでのメッセージです。

「わたしたちは、激変する世界の中で生きています。

絶対と思われたイデオロギーも、終わりを迎えようとしています。

地球上の多くの国の国境線を引き直さなければなりません。

全世界の人々は、うろたえ、怯え、不安を感じています。

(マタイ9・36)

しかし、主のみ言葉は消え去ることはありません。

歴史を読み返すとき、各時代は絶えず栄枯盛衰を繰り返してきましたが、主のみ言葉は、揺らぐことなく輝いています。

(マタイ24・35)

教会の信仰は、唯一の救い主、主イエス・キリストの上に、昨日も、今日も、そしてこれからも永遠に築かれていくのです。」

1997年は、香港が中国に返還された年です。

また、イギリスのダイアナ妃、マザー・テレサがお亡くなりになった年でした。

群衆が牧者のいない羊のように疲れ果て、倒れているのを見て、憐れに思われた。

(マタイ9・36)

天地は過ぎ去る。しかし、わたしの言葉は決して過ぎ去ることはない。

(マタイ24・35)

23年も前のお言葉ですが、たまたまこの箇所が紹介された本を読んでいて、とても驚きました。

まるで、昨日、教皇が世界中の信徒に向けて発せられたメッセージのようです。

その時代を反映した、その時々の場所と相手を想定して語られる歴代のパパ様のお言葉は、いつの時代も古びることなく、わたしたちの心を深く揺らします。

決して消えない、揺るがずに輝き続ける祈りの言葉、みなさんも自分の気に入ったものをいくつか心にお持ちだと思います。

キリストによって、

キリストとともに、

キリストのうちに、

聖霊の交わりの中で、

全能の神、

父であるあなたに、

すべての誉れと栄光は、

世々にいたるまで。

アーメン

(書きながら思わず歌ってしまいました。)

どうか、すべてのものを一つにしてください。

父よ、あなたがわたしのうちにおられ、

わたしがあなたのうちにいるように、

彼らもわたしたちのうちにいるようにしてください。

(ヨハネ17・21)

聖なる神の御母よ、御保護に寄りすがり、御助けを求めます。

わたしたちは、あなたにより頼みます。

あなたはわたしたちの歩みを救いと希望のしるしとして照らしてくださいます。

いつくしみ深き、慈悲あふれる、優しきおとめマリアよ。

アーメン。

(パパ様のロザリオの月にあたっての書簡より)

祈りの言葉は、こうした揺るぎない聖書のことばを唱えるだけでいいのです。

祈る人ほど強い人はいない、と思うのです。

主はすべてを与えると約束してくださいました。

わたしたちが心を一つにして祈るとき、主はわたしたちのあいだにおられます。

(マタイ18・19~20)

心にエネルギーが湧いてくるような、元気な気分になる新しいお気に入りの祈りのことばを、聖なる読書や聖書のなかから見つけてみませんか。

我が家でも甥たちが帰省できないGWですが、ご近所に元気をお裾分けする意味で鯉のぼりを上げました。