カテゴリ:御ミサ

信じる者たち

あけましておめでとうございます。

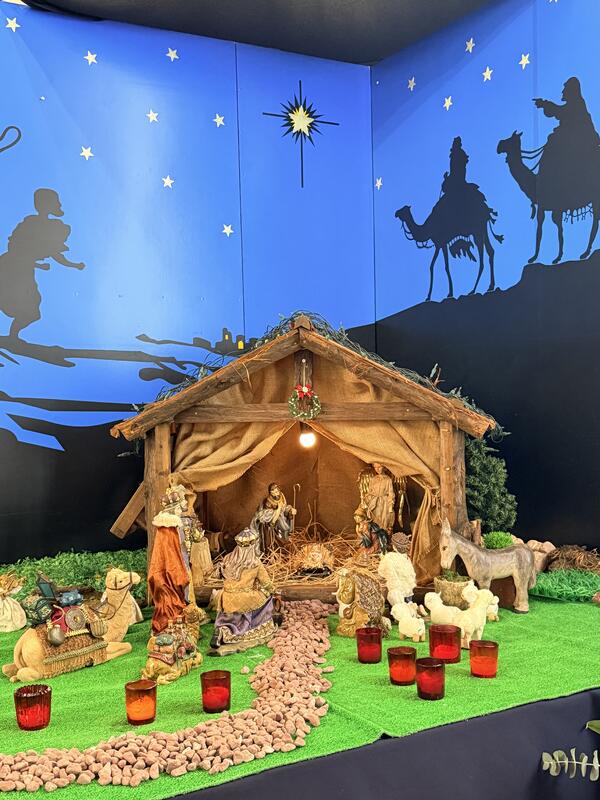

元日のごミサでは、新成人の祝福がありました。

.

小さい頃から知っている彼女が、こうして晴れやかな装いで二十歳のお祝いを迎えるなんて、宮﨑神父様だけでなくわたしたちみんな、感無量です。(涙)

そして、今年はどのような一年にしようか、と思いを巡らせながら主の公現のごミサに与りました。

ミラノ宣教会のフェルッチョ神父様も共に司式してくださり、新年から贅沢な時間となりました。

今年はどのようなことがあるでしょうか。

どのように過ごしましょう。

年末からずっと考えています。

この神秘は、福音がもたらされることによって、異邦人がキリスト・イエスに結ばれ、約束されたものの共同の相続者、一つの体にともに属する者、ともに約束にあずかる者となるということです。

わたしはこの福音のための奉仕者となりました。

神が、その力の働きかけによって、わたしに与えてくださった恵みとしての賜物に則してのことです。

(エフェソ3・6〜7)

宮﨑神父様が、お説教でこうおっしゃいました。

「自分が信仰を持っていることへの感謝を忘れないこと。

そして、それを次に伝える使命を持っていることも忘れてはなりません。」

教会に来なくなってしまった方たちのことを考えて、「信じる」と言うことは自分だけの問題なのか、と思いを巡らせています。

わたしたちは、それぞれにマルトゥリオン(証)を身に帯びています。

信仰の証、神秘を一度受けたことは、消えることはないはずです。

ある意味、異邦人であったわたしたちが、共に、一つの体、同じ約束にあずかる者となったのだ、と強く感じ、今年をスタートさせることができました。

今年も福音のための奉仕者として、神様が与えてくださったお恵みを日々見逃さずに生きようと決意を新たにしました。

それぞれ、個性

先週は、イエズス会の中井 淳神父様がミサを司式してくださいました。

そして、昨日はイタリア留学を終えて帰国された船津 亮太神父様が、留学仲間のベトナム人の神父様と共に久留米教会に早速来てくださいました。

当然のことですが、わたしたちと同じように、神父様方も色々な方がいらっしゃいます。

(もちろん、それが嬉しいことです。だって、どの司祭も同じようなタイプだったらつまらない。。。。)

わたしはそんなに多くの神父様を存じ上げているわけではありませんが、これまでお話しする機会のあった神父様は、どなたもとても魅力的な、そして個性的な方ばかりです。

1番最初の大きな出会いは、大学生の時に参加したイエズス会の黙想の家で指導してくださった神父様です。

身体の大きなスペイン人のおじい様で、わたしのことを「わが子よ、わが子」と、それ以来ずっと気にかけてくださっていました。

イエズス会の黙想会は沈黙の時間を大切にするそうですが、ギハーロ神父様は、他の参加者が部屋に戻った後にわたしを呼び寄せて、「どうして参加したのですか」と話しかけてくださったのでした。

洗礼を受けて間もない頃でしたので、神父様にはこういう方もいらっしゃるのか!ととても嬉しくなりました。

洗礼は体の汚れを取り除くことではなく、

正しい思いを保つ約束を神にすることなのです。

(1ペトロ3・21)

若い頃は、人と同じように行動してあまりはみ出さないように、と頭の中では考えていました。

ですがやはり、わたしは個性が強すぎるのか、あまり上手に人と足並みを揃えることができないことが悩みでもありました。

今やっと、「このわたしの個性は与えられたお恵み」と思えるようになり、ようやく自分に自信を持って生きていると公言できる気持ちです。

先週の中井神父様も、かなり個性的な方でした!

お話しされていた時に突然、「あんなこといいな、できたらいいな」と聖堂内を歩き回りながらドラえもんを歌い出し、「どこまでもドア〜〜〜!!」と。(^_^;)

何事?!と唖然とするわたしたちに、

「イエス様はわたしたちをどこにでも、ではなく、どこまでも連れて行ってくれる、どこまでも付いてきてくれるんです。

だから、イエス様はわたしたちの『どこまでもドア』なんですよ!」

主よ、あなたは、すべてにおいてご自分の民を高め、彼らに栄光を与え、彼らを見捨てず、いつでもどこでも彼らの傍らに立っておられた。

(知恵の書19・22)

そして、昨日の船津神父様。

侍者が鳴らす9時のベルと同時に祭壇に登場された神父様を見て、とても驚きました。

「え、男っぷりが上がってる!」

失礼ながら昔から存じ上げているので、その表情と佇まいが自信に満ちているというか、キリッとしたイケメン(本当に失礼)になられている感じがして、思わず涙ぐんでしまいました。

「3年前の5月に久留米教会で共にミサを祝い、その翌日からローマに3年間留学しました。

わたしは文字通りに旅をしていたわけですが、皆さんもそれぞれに人生を旅しておられたことでしょう。」

そうお話しされる神父様は、やはり変わらず誠実で、キリッとした優しさの方で、その上に何か確固たるものを得てこられた自信を感じさせる様子でした。

宮﨑神父様も、ジュゼッペ神父様も、とても個性的で愛すべき方です。

こうして、色々な神父様方と信徒仲間たちとの時間を共有できる日曜日は、素晴らしいお恵みの時間です。

沈黙のうちに

2024年10月の祈りの意向は、「使命を担い合う」ために。

教皇様は次のようにおっしゃっています。

わたしたちキリスト者は皆、教会の使命に責任を負っています。

すべての司祭が、すべての人がです。

信徒たち、洗礼を受けた人たちは、教会の中に、自分の家にいます。

そして、その家の世話をしなくてはなりません。

それはわたしたち司祭や修道者にとっても同じです。

一人ひとりが自分に得意なことをとおして貢献するのです。

わたしたちは教会の使命における共同責任者です。

わたしたちは教会の交わりの中で、参加し、生きています。

主なる神は言われた。

「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう」。

主なる神はそこで、人を深い眠りに落とされた。

人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉でふさがれた。

そして、人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた。

(創世記2・18、21~22)

この箇所は、女性は男性の一部から造られたものであり、男性より劣っている、などという意味ではありません。

教皇様のお考えでは、こうです。

最初のアダムを深い眠りに落とされた後に、神が彼の脇腹からエバを引き出したように、十字架上での死の眠りに落ちた新しいアダムの脇腹からは、新しいエバである教会が生まれたのです。

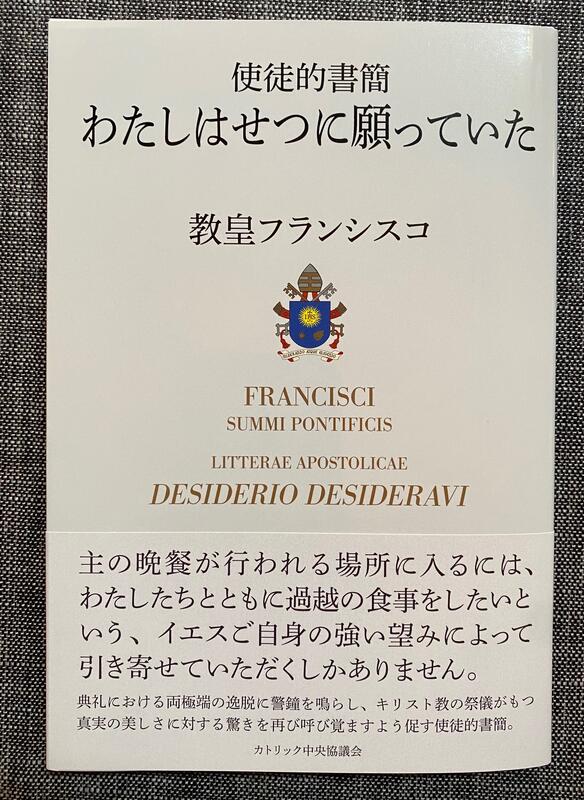

(使徒的書簡「わたしはせつに願っていた」14)

わたしたちキリスト者は、いつも、旧約に書かれていることがどのようにイエス様によって成就されたのか、という並行的な読み方で聖書を理解する必要があります。

必要がある、というより、その方が何倍も、聖書を身近で面白いものに感じられるはずです。

新しいエバである教会の一員として、冒頭の10月の祈りの意向のように、教会に集うわたしたち皆が、その使命における共同責任者であることに誇りと喜びを感じることができますように。

教皇様の使徒的書簡「わたしはせつに願っていた」は、70ページほどの薄い本ですが、毎週ミサに集うわたしたちが理解しておくべき教えがぎっしりつまっています。

イエスは言われた。

「苦しみを受ける前に、あなたがたと共にこの過越の食事をしたいと、わたしは切に願っていた」。

(ルカ22・15)

過越の食事であるミサ、その『祭儀の美』としての典礼について、教皇様の教えが述べられています。

その中でわたしが特にご紹介したいと感じたのが、ミサにおける「沈黙」の重要性についてです。

洗礼を受けた時、代母であるシスターから「ミサ中に何度か『祈りましょう』という場面があるから、その時は目を閉じて頭を少し下げて、静かに祈るのよ」と教わりました。

ミサのなかでの所作については、以前このページに書いたことがありますが、わたしはミサの中で特に大切にしているのが、この『祈りましょう』の時間です。

会衆全体に属する儀式行為の中で、沈黙は絶対的な重要性をもっています。

感謝の祭儀全体は、それに先立つ沈黙と、展開する儀式のあらゆる瞬間を特徴づける沈黙に浸されているのです。

回心の祈りの中に、「祈りましょう」という招きの後に、ことばの典礼の中に、奉献文の中に、そして聖体拝領の後に、沈黙が存在しています。

典礼的な沈黙とは、祭儀の行為全体にいのちを吹き込む聖霊の現存と働きのシンボル(象徴)なのです。

だからこそ典礼的な沈黙は、聖霊の多面的な働きを表現する力を持っているのです。

沈黙はみことばを聞く心構えを呼び覚まし、祈りを目覚めさせます。

そして、沈黙はわたしたちを、キリストの御からだと御血への礼拝へと向かわせます。

これらすべての理由から、わたしたちは細心の注意を払って沈黙と言うシンボリック(象徴的)な動作をするように呼ばれているのです。

沈黙を通して、聖霊はわたしたちを磨き、形づくります。

(52)

ミサのなかでの沈黙は、ある意味で「間(ま)」とも言えるかもしれません。

展開する儀式、シンボリックな所作、みことばの連続の中に織り込まれた「間」。

聖霊の働きを、わたしたち一人ひとりが体感するための「間」。

形式的に祭儀を進めない(受けない)ように、ミサの先唱をする際にわたしが特に気を付けているのも、「間」です。

ひとつひとつの典礼が進むたびに、わたしなりにごく小さな時間を置くようにしています。

久留米教会では、ミサの5分前までロザリオの祈りを行います。

そして、ミサまでの5分間、それぞれが静かに沈黙し、祈っています。

ミサが終わると、(すぐに立ち上がって帰る方もいますが)ほんの少しの時間だけ、皆がまた座り、沈黙の時間を持ちます。

沈黙にはじまり、祭儀中に訪れる沈黙を守り、沈黙のうちに終える。

次のミサで、これまでよりもう少しだけ、この沈黙を意識してみませんか?

・・・・・・・・・・

上智福岡高校の生徒たちが、夏休みに行ったカンボジアでの研修の報告をしにきてくれました。

毎年実施されている研修だそうで、多数の応募者の中から選抜された12名が参加したとのことでした。

久留米教会から派遣されている中島 愛さんとの交流もあったようで、貴重な体験をした高校生たちの生き生きとしたレポートに、多くの質問が投げかけられました。

人生

2024年の全国の100歳以上の高齢者は、2023年から3000人近く増えて9万5000人あまりで、女性が8万3958人(全体の88%)、男性が1万1161人との統計が発表されました。

1924年(大正13年)は、シャネルがリップスティックを初めて発表した年であり、日本初の大規模多目的野球場である甲子園球場が竣工し、越路吹雪・淡島千景・竹下登・相田みつを・力道山などが誕生した年でもあります。

1924年生まれの山頭原太郎神父様は、9/20に100歳を迎えられました。

まだまだお元気で、相変わらずお茶目で、みんなの人気者です。

以前は時々久留米教会のごミサに来てくださっていましたし、現在は久留米の施設にいらっしゃるということもあり、久留米教会で100歳記念ミサを開催しました。

アベイヤ司教様、森山司教様を始め、神父様方が各所からお越しになり、盛大なお祝いのミサとなりました。

山頭神父様がお説教で、色々なお話をしてくださいました。

365日前の、まさに今日、救急車で病院に運ばれました。

悪魔にやられた、と思うほどの痛みに苦しみました。

そのちょうど1年後に、司教様から「ミサで説教をしなさい」と言われてこの場にいます。

神様がこうして、また司祭としての道に帰してくださいました。

今、聖母の家という施設で、なんでもやってもらえて何不自由ない生活をしているのに、やはり寂しいです。

ステーキもトロも、何にもいらない。

ただ、どこかの教会で信者と過ごして、ミサを捧げたい。

それだけが望みです。

カトリック教会は今、衰え始めているのかもしれませんが、イエズス様は全く衰えていません。

司教や司祭だけではなく、あなたたち一人ひとりにイエズス様が力を与えてくださっていることを忘れないでください。

・・・・・・・・・

人生100年時代、と言われて久しいかと思いますが、自分がまだ折り返したばかりなのかと思うと、、、、(;'∀')

人の生とは、語り尽くすことのできない、100人100様の生き様です。

お前は白髪の人の前で起立し、老人を敬い、お前の神を畏れなければならない。

(レビ記19・32)

白髪は栄光の冠。

それは正義の歩みによって得られる。

(箴言16・31)

ヤコブの家よ、わたしに聞け、イスラエルの家のすべての残りの者よ、母の胎にいた時からわたしに担われてきた者たち、腹にいた時からわたしに背負われてきた者たちよ。

お前が老いるまで、わたしはその者である。

白髪になるまで、わたしは担う。

わたしは造り、わたしは背負う。

わたしは担い、わたしは救う。

(イザヤ46・3〜4)

このイザヤの言葉は、こうして書いていて、涙が出そうになります。

あと残りの人生がどのくらい与えられるか、見当もつきませんが、背負って救って頂かなければ。

山頭神父様の人生は、県内各地から集まってくださった、この参列者の溢れんばかりの愛が物語っています。

わたしが今すべきこと

お盆休みの間、皆さんも、ご家族が帰省されていたり、ご家族の元を訪ねて遠出されたりと、それぞれの過ごし方をされていたことでしょう。

お盆、というのは仏教に起源がある風習なのかもしれませんが、日本の夏の習慣として定着しています。

改めて家族のことを深く想う、日本の美しい季節です。

わたしも、横浜に住む甥を預かって、美味しいものを食べに行き、宿題を見てあげたりお買い物をしたり、と、楽しい時間を過ごすことができました。

子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。

お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。

(トビト4・14)

信仰を持たない家族に、自分の生き方を示して理解してもらうのは、そう難しいことではないと思っています。

わたしは、妹と、亡くなった母が信仰を持っていますが、姪・甥は洗礼を受けていません。

だからこそ、機会あるごとに、「人からしてほしいと思うことを、人にもしなさいね」と伝えるようにしています。

小さな頃から、機会があればごミサに連れて行き、一緒に祈って一緒に歌って、そうやって大きくなった姪と甥です。

カトリックの教義や信仰の意味については、おそらく全く理解していないでしょうが、わたしは彼らとミサの時間を共にすることが大切な喜びです。

聖母の被昇天の祝日のごミサに、甥を連れて行きました。

ジュゼッペ神父様のお説教は、今のわたしの心境を表してくださったような、とても大切な教えでした。

マリア様の被昇天については、聖書には全く書かれていません。

1950年に、教皇様が正式にカトリックの信仰として確立されました。

このことは、マリア様がわたしたちの父である神のお母様であることを、改めて「信じるべきこと」として宣言されたと理解するべきことです。

わたしたち信者は、胎内の子が喜んで踊ったように、いつも喜んでいなければなりません。

そして、周りの人も喜ばせなさい。

あなたが出会う人々に、あなたがもらっているお恵みを与えなさい。

そうすれば、イエス様があなたを通してあなたにも周囲の人にも、喜びを与えてくださいます。

わかりやすい、とても心に響くお話でした。

中2の少年にこのお話が響いたとは思いませんが、わたしが受けているお恵みを彼にもお裾分けしていることを、いつか気付いてくれたら、と思っています。

いつもこのことを基本として、わたしが家族の中ですべきことはなにか、を考えています。

こうして、聖書を開きながら書いている横で、甥はイヤイヤながら夏休みの宿題をしています。

この瞬間も、わたしにとっての思い出深いお恵みのひとときです。

すべての思慮深い人から助言を求めなさい。

そして、有益な助言を軽んじてはならない

いかなる時にも主である神をたたえ、お前の道をまっすぐにし、お前の歩みと計画とが栄えるように神に祈りなさい。

ただ主だけが、ご自分の欲する人にすべての善いものを与えてくださるからである。

(トビト4・18〜19)

受けているお恵みを家族にもお裾分けし、わたしの歩み(生き方)と計画(家族の幸せ)を神様が力強く導いてくださるように、と毎日毎日お祈りしています。

神様が、今もいつも、わたしたちの祈りを聞き入れ、導いてくださいますように。