カテゴリ:御ミサ

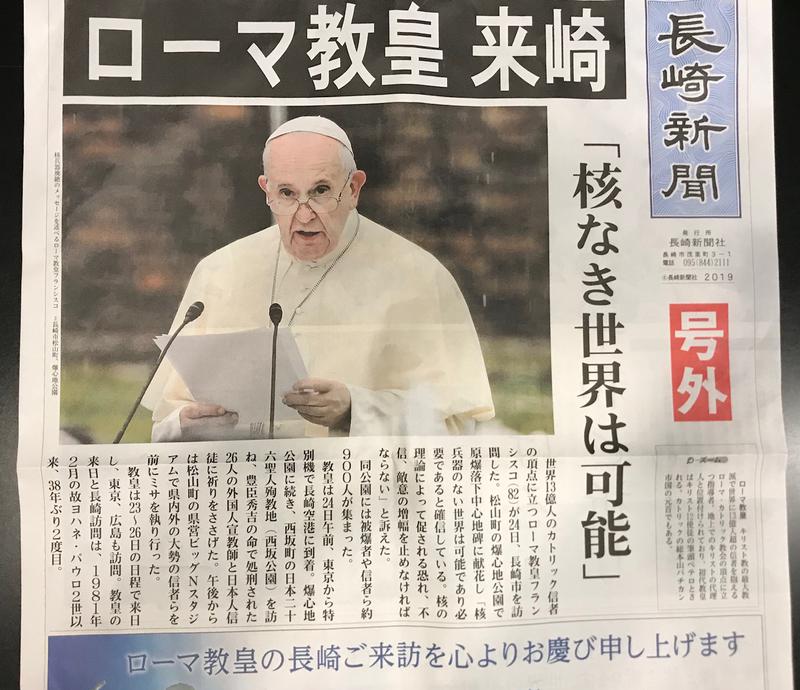

教皇フランシスコ、長崎へ。

長崎での教皇さまのごミサに、久留米教会からは約300名で参列しました。

長崎の街は、24日のパパ様訪問のため、おそらくかなりの時間をかけて準備がなされていたものと思われます。

信者ではない一般市民の方には大変なご迷惑をおかけしたかと思います。

そして、この日を迎えるまで、大変な苦労があったであろう、準備をされた事務局の皆さんに心からの敬意を表します。

午前中は悲しくなるほどの大雨、そして、パパ様到着を空が知っていたかのように突然の晴天。

パパ様を先導したのは久留米の船津亮太助祭!

共同祈願は、5か国語でなされました。

【教皇さまのため】スペイン語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、あなたが与えてくださった教皇フランシスコのために感謝して祈る神の民の声だからです。

日々全世界の人々のために心を砕いておられる教皇様が、この日本訪問を無事に、また有意義に全うされますように。

【国の指導者のため】韓国語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、安心して生活することを望むすべての民の声だからです。

政治に携わる人々が、それぞれの地域、国、そして世界の人々の真の幸福と平和のために、与えられた力を用いることができますように。

【困難の中にある人のため】タガログ語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、さまざまな困難や苦しみの中にある人々、とくに、戦争や暴力から逃れ、災害や事故から生活再建に努める人々の声だからです。

苦しみと死から新しいいのちをもたらしてくださったキリストに信頼し、わたしたちが互いに、希望をもって生きる助けとなることができますように。

【日本のキリスト者のため】日本語

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、この国では小さな群れにすぎない日本のキリスト者の声だからです。

殉教者と先祖の信仰に倣い、アジアの兄弟姉妹とともに、神のいつくしみをパン種のように人々に伝える知恵と勇気が、わたしたちに与えられますように。

【召命のため】

主よ、わたしたちの声を聴いてください。

それは、あなたの呼びかけに誠実にこたえる人を求める神の民の声だからです。

神の国の完成のために働く人が、日本の教会にもますます与えられますように。

【平和のため】ベトナム語

主よ、被爆地に立って祈るわたしたちの声を聴いてください。

それは、戦争の犠牲となって、苦しみの内に眠りについた人たちの声だからです。

お互いにゆるし合い、助け合い、協力し合う、愛の上に築かれる平和が、この世界に実現しますように。

感想などはあえて書かないことにしました。

各々が感じたこと、それがすべてです。

パパ様の日本滞在のあと二日、お元気で、有意義な時間をお過ごしになられますように。

ローマ教皇の役割

17日のごミサでは、七五三お祝いがあり、子どもたちが祝福を受けました。

この様子は毎年、子どもたちだけでなく、信徒みんなの楽しみでもあります。

子どもたちが豊かなお恵みを受けながら、幸せいっぱいの中で健やかに成長してくれることを願わずにいられません。

ローマ教皇をわたしたち信徒は親しみを込めて「パパ様」と呼びます。

元は、ギリシャ語の「パパス」に由来しています。

今でも神父様をファーザーと呼ぶことからわかる通り、もともとは「教父=パパ」とはすべての司教様の通称でした。

グレゴリウス1世が教皇の尊称と定めたのだそうです。

教皇にはいろいろな呼び名が他にもあります。

他教会に対して首位性を主張するために、「使徒ペトロの後継者」と称していた時代もあります。

ローマ司教、ヴァチカンの国家元首でもあるのです。

2015年の統計によると、カトリックの司教は世界中に5304人、40万人以上の司祭、20万以上の教育施設、10万以上の病院、養護施設などの福祉施設があり、その最高責任者が教皇様です。

「神のしもべのしもべ」=servus servorum

サービスする人にサービスする人、という言い方もあります。

「最高の大祭司」=Pontifex maximus

最高の天と地の架け橋、という言い方も。

これは、創世記28・10にあるヤコブの夢、天と地がつながる階段を上り下りする天使たちのあの夢に由来する表現です。

ヨハネ1・51にあるとおり、十字架を通じて神と人間がつながる、その架け橋の最高の人が教皇なのです。

「よくよくあなた方に言っておく。

あなた方は、天が開けて神の使いたちが人の子の上に昇り降りするのを見ることになる。」

シャガール Jacobs' Ladder

フランシスコ教皇は、どんどん教会の外に出て行くべき時代であると若者を鼓舞しています。

ツイッターにも「教会は布教によっては成長しない。アトラクション(引き付ける力)によって大きくなるのだ。」とおっしゃっています。

改革を促すような形での布教は他者の在り方を否定して別の在り方を強要するもので、

福音を伝える宣教というのは他者がいるところに加わることなのだ、ともおっしゃっています。

キリスト者は「心理の所有者」ではない。

「真理の奉仕者」なのだ、と。

今回のパパ様の来日にも、いろいろな意味が込められていることでしょう。

被爆地、長崎を訪問してくださることもその一つです。

わたしたちに何をお話ししてくださるでしょうか。

いよいよ、24日です!

キリスト者としての心構え

久留米も秋の気配です。

昨日のごミサでは、フィリピンの若者たちの姿に感激しました。

『日本で生きていくけど、祖国を愛してる』

若者たちのグループで、インターネットでこのお揃いのティーシャツを作ったそうです。

お揃いのシャツを着て教会に集まる彼らを見て、そのメッセージにも感動しました。

わたしたちは弱い人間ですから、「〇〇神父様がいい」「〇〇神父様は少し苦手」などといった気持ちを抱いてしまうこともあります。

以前、人間関係についてある神父様にご相談した際、意外なお答えが返ってきました。

司祭の皆様は神様からの召命を受けて職務に当たる聖職者なので、

そうした些細な人間関係のもめごととは無縁なのでは?と勝手に思っていたのですが、

「わたしたち司祭も同じようなことで悩みますよ。」

心の中の小さな棘が取れ、気持ちが軽くなりました。

また、東京に住んでいたころに、ある神父様につい愚痴を言ってしまった際に返ってきたお言葉も心に刻まれています。

苦手な神父様がいて、その神父様のごミサに行くのが億劫だと話したら、

「あなたは”イエス様”を信じているのでしょう?

〇〇神父教の信者ではないでしょう?」

笑ってそうおっしゃった言葉に、ハッとさせられ、自分で自分の言ったことがおかしくなりました。

イエス様の時代はおそらく、『ユダヤ教イエス派』といった感じだったでしょう。

そのユダヤ教も、ファイサイ派、サドカイ派、エッセネ派など様々なグループ、宗派があり多様性に満ちていました。

以前読んだ曽野綾子さんの本に、現代のわたしたちは『キリスト教パウロ派』のようなもの、と言ったことが書いてありました。

キリスト教が形成されていく使徒たちの宣教の時代には、まだ当然、新約聖書という形作られた経典はありませんでした。

一番古い福音書であるマルコも、65年~70年ごろに成立したとされています。

その後、他の3つの福音書が書かれても一冊の本として印刷されて人々が手にしていたわけではないのです。

実際に、4つの福音書が揃い、正典とされたのは2世紀ごろだそうです。

初期のキリスト教は、旧約の諸文書を大切にしながら、あくまでも口述により使徒たちを通してイエス様の言葉を聞いた多くの人々が、その教えに共感し形作られていったのです。

イエス様が直接お選びになった使徒たちでさえ、だれが一番偉いか争い、ゲッセマネの園では眠りこけ、一番弟子のペトロでさえ3度「知らない」と言う、そんな始まりだったのです。

人間的である、つまり、弱さや愚かささえも包み隠さずさらけ出し、その中に救いとお恵みを見出していく。

これは、旧約聖書にも表される教えの根本です。

わたしたちは、弱い人間です。

悩み、苦しみ、悲しみがあるから、祈りを捧げます。

この1週間、改めてそのことを感じ、考えました。

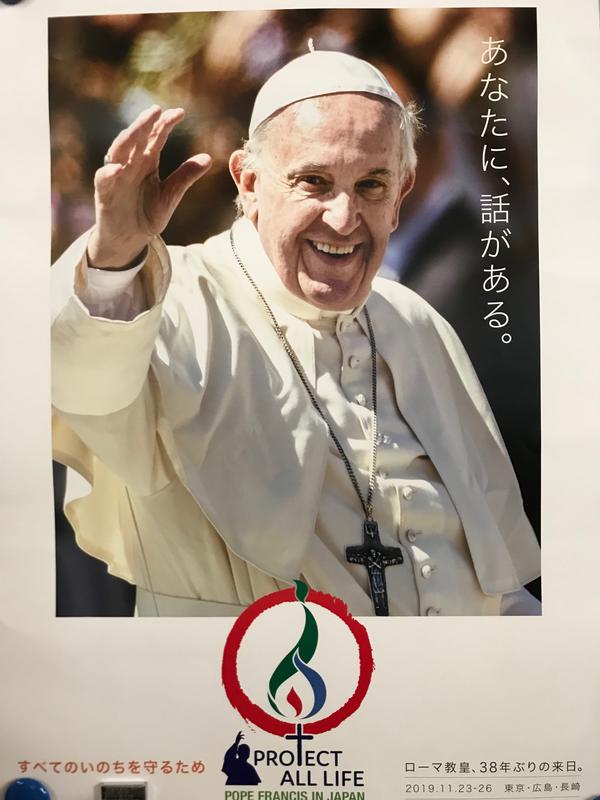

「あなたに、話がある。」

フランシスコ教皇様が長崎と東京でごミサをあげられます。

日本中のカトリック信者が集まることでしょう。

今からとても楽しみです。

このポスター、ご覧になったかと思いますが、キャッチコピーがいい!

(どこかの広告代理店の方が作ったのかもしれませんが)

わたしたちに訴えかけられるものを感じます。

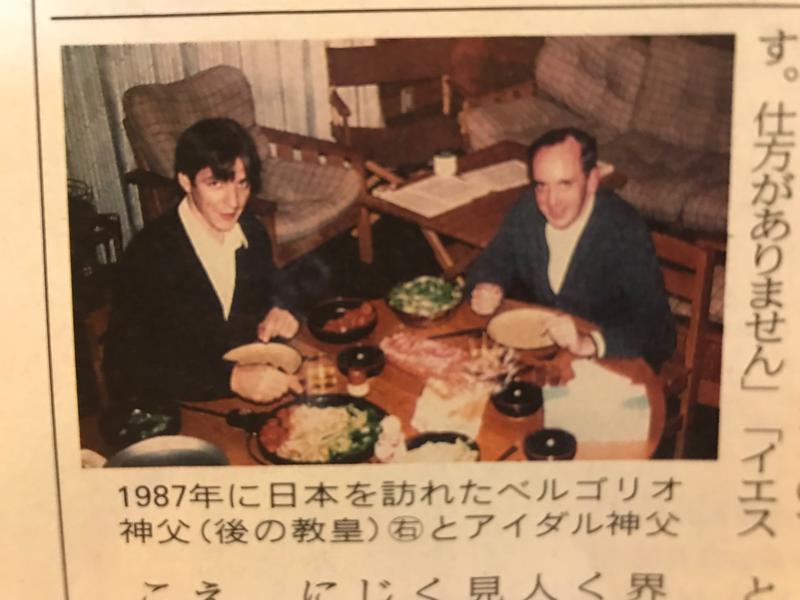

パパ様、初来日ではないのですね。

カトリック新聞に記事が載っていました。

1987年に、イエズス会の新学院の院長であった

ベルゴリオ神父さまとして来日されていたのです。

国際会議では、各国の首脳が何を言うか、

あらかじめほとんど決まっています。

けれども教皇は政治家ではありません。

私が教皇フランシスコと会うときにいつも受ける印象は、

その言葉と行動が、祈りから生まれているということです。

教皇は聖霊に導かれて動いています。

そして聖霊はいつも何か新しいことをします。

教皇フランシスコが私たちに希望を与えるのは、

彼がこの世界のリーダーとは全く違うリーダーだからです。

教皇フランシスコは、「この世界は福音の価値観で変わる」と固く信じて、

その通りに生きている人です。

(写真、文章はカトリック新聞より)

今月のパパ様カレンダーのメッセージは

「 自分の限界や弱さを知ることはよいことです。

むしろ、知らなければなりません。

しかしそれは、絶望するためではありません。

神におささげするためです。」

教皇フランシスコとしての来日は、これが最初で最後の機会になるかもしれません。

どのようなメッセージをわたしたちに語られるのか、とても楽しみです。

久留米教会からは300名近くで申し込みをします!!

教会ごとの大移動のようになるでしょう。

キリスト教とワインの関係

宮﨑神父様は無事にフランス・イタリア聖地巡礼の旅から戻られました!!

ローマにも立ち寄られた、宮﨑神父様と巡礼団のお話は、おいおい伺ってみたいと思います。

NHKと共同通信は、ローマ教皇フランシスコの来日について、11月23~26日の3泊4日の日程で最終調整していると伝えた。

教皇は23日午後に東京に到着。

24日は朝から被爆地の長崎と広島に向かい、被爆後再建された長崎の浦上天主堂や、4月にリニューアルオープンした広島平和記念資料館を訪問する。

25日は東京に戻り、天皇や安倍晋三首相と会談し、東京ドームで大規模なミサを行う。

そして26日に離日する予定だという。

11/25の東京ドーム、行きたいです。

イスラエルはワイン発祥の地で、その歴史は5000年以上とも言われています。

また、最初にワインを作った人は「ノアの方舟」のノアという説も。

創世記には、ノアがぶどう畑を作って、自分で作ったぶどう酒で酔って裸になっていた、という箇所がありますね。

(創世記9・20~21)

「ぶどう酒」(ヘブライ語で「ヤイン」)は旧約聖書に141回も出てくる言葉です。

新約聖書に書かれている、イエス様が水をワインに変えたカナの婚礼の様子からもわかるように、

当時も民衆に愛飲されていたのです。

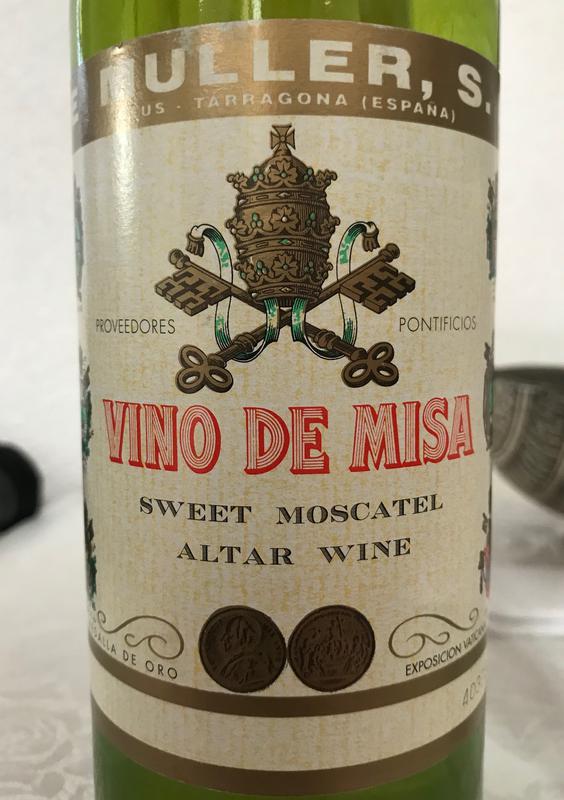

キリスト教の聖餐式でワインが使われるのは、ユダヤ教の伝統にのっとってイエス様が

「わたしの記念として行いなさい」とおっしゃったことを受け継いでいます。

ミサで使われるワインは、教皇様の認証を受けた特別なものです。

7世紀にイスラム教徒の支配下に入ったことによりイスラエルでのワイン造りは禁止され、その後600年間のアラブ支配によって土着品種はすべて引き抜かれてしまいました。

その後も第一次世界大戦が終わるまでの400年に渡ってオスマン帝国(イスラム教)に支配されていましたので、ワイン製造はできませんでした。

大戦後に移住したユダヤ人は、トルコ人の地主から荒れ果てた荒野を買って開墾し、ワイン畑を作っていきました。

その資金援助をしたのが、ユダヤ人の富豪であるロスチャイルド男爵でした。

「イスラエルの気候がボルドーの気候に似ていて、ワイン生産の為のブドウ園の開拓が向いている」との調査結果を受けて援助を決めたそうです。

近代のイスラエルのワイン造りは、1882年にロスチャイルド男爵の援助によって作られたワイナリーから広まりました。

今では300を超すワイナリーがワインを製造し、世界中に輸出しています。

なかには、イエス様が生きた時代のワインを復刻させて、当時と同じ製法で作っているワイナリーもあるそうです。

ワイン好きのわたしとしては、飲んでみたくてたまりません!

先週の、森山神父様withコレジオ神学生のごミサでは、最後に生演奏付きで聖歌を歌ってくださいました。

神学生、コレジオ生のためにお祈りしましょう。