カテゴリ:御ミサ

『成人』することの意味

皆さま、2021年あけましておめでとうございます。

今年も、毎日のお恵みを見逃さず、各々が置かれている立場と与えられた責任に忠実に、思いやりと感謝に溢れた日々を生きていけますように。

3日のごミサでは、今年20歳の成人となる信徒のお祝いがありました。

日本では『成人』というと、「お酒が飲める年齢になった」というイメージが強いのですが、本来の成人するという意味は「社会的責任を持つことを認められた」ということではないでしょうか。

ユダヤ教では、男子は13歳で成人となるバル・ミツバ(女子は12歳バト・ミツバ)という儀式がエルサレムで盛大に行われます。

(ユダヤ教では祈りの場は厳格に男女が分けられています。

嘆きの壁も左半分が男性用、右半分が女性用です。

このバル・ミツバの儀式も男子と父親や男性親族だけで行われ、母親や女性親族は仕切りからのぞき込む形です。)

これは、(ウィキペディアによると)中世以降にできたしきたりで、キリスト教の堅信式の影響を受けて始まったと言われています。

つまり、イエス様の時代には無かったのです。

ユダヤ教の戒律を守ることができる年齢が成人である、とされています。

自分の行為で許されることと許されないことを認識し、自分の行動に責任を持てる年齢に達したことを、成人式という形で祝うのです。

ヨセフ様、マリア様が3日も探し回ってようやく見つけた12歳になった我が子イエスが神殿で学者たちと知的なやり取りをしていた、というあの出来事を思い出します。

どうして、わたしをお捜しになったのですか。

わたしは父の家にいなければならないことを、ご存じなかったのですか。

(ルカ2・49)

イエスは知恵も増し、背丈も伸び、ますます神と人に愛された。

(ルカ2・52)

イエス様の少年時代(お生まれになったこと、そしてヨハネから洗礼を受けるまでの間の)唯一のエピソードであるこの箇所は、わたしにはイエス様の成人した記念の出来事に思えるのです。

他にイエス様の少年期、青年期の記述がないので想像にすぎませんが、この日、マリア様は悟られたのではないでしょうか。

幼かった我が子はもう母の手元から離れ、成人として、いつの日か何かを担う存在となるということを。

「これらのことをことごとく心に留めていた」という短い記述がその覚悟を秘めていると感じます。

教皇フランシスコ講和集7に「よい羊飼い」というお説教があります。

少し抜粋してご紹介します。

よい羊飼い(イエスのことです)は、わたしたち一人ひとりに目を配り、わたしたちを探し、わたしたちを愛し、ご自分のことばを伝え、わたしたちの心の奥底、願望、希望、そしてわたしたちの失敗や失望を知っておられます。

イエスはわたしたち一人ひとりに終わることのない、全きいのちを生きる可能性を与えてくださいます。

さらにイエスは、愛をもってわたしたちを守り抜き、人生で向き合うことになる険しい道や、時に危険な道をくぐり抜けるのを助けてくださいます。

イエスに倣って、兄弟愛と自己奉献という新しい道を歩むために、自分勝手な行いをやめ、誤った道の迷路から離れるのです。

次は、2019年のワールドユースデーで語られたお説教の一説です。

皆さんの自分に与えられた使命は遠い未来の約束ではありません。

青年期は待合室ではありません。

今日のあなたの人生は、今日しかありません。

危険を冒すなら、それは今日です。あなたの出番は今日なのです。

「皆さんは未来です」とよく言いますが、皆さんは未来ではありません。

皆さんは「いま」です。

皆さんこそ「神のいま」なのです。

神と神から与えられた使命に、待ち時間はありません。

それは、いまなのです。

単純な言い方ですが、この教皇様のおことばを理解できる、実行するように努めようとできる、それが『成人』なのではないかと考えます。

コロナ禍にあって、学業も就職もままならない、困難な時代を生きる若者を思うと、自分が20歳だった時代がうそのようです。

今年『成人』となる若者たちが、これからも直面するであろう困難に立ち向かうための強さと優しさを身にまとうことができますように。

残りの日々の過ごし方

今年は特に何もしていない気がするのに、残り3か月となりました!

毎年秋になると、年初に計画したことや抱負をどのくらい達成したか自己検証し、悔いなく残りの日々を過ごせるように考えてみます。

今年はどうでしょう。。。

抱負として掲げたのが「去年のように、そして去年よりも素晴らしい一年にする」でした。

去年までは、ごミサに与り、時には朗読や答唱詩編を歌わせてもらい、みなさんと語らう。

これがわたしの日曜日でした。

今年は、6月にミサが再開されてからというもの、いつも座る席でじっと静かに手を合わせて祈る、ことはほとんどなく、裏方としていろいろとお手伝いをさせていただけるようになりました。

去年までよりも、わたしにとっては意味のある(絶対にサボることのできない)日曜日となっています。

第一朗読ではイザヤ5・1~7が読まれました。

7節にはこうあります。

イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。

主は裁き(ミシュパト)を待っておられたのに、見よ、流血(ミスパハ)。

正義(ツェダカ)を待っておられたのに、見よ、叫喚(ツェアカ)。

(イザヤ5・7)

そのあとには、こうした言葉があります。

災いだ、悪を善、善を悪と言い、

闇を光、光を闇とし、

苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。

災いだ、自らを知恵あるものとみなし、

自分一人で賢いと思っている者たちは。

(イザヤ5・20~21)

この箇所は性悪説の表現ですが、マタイ5・1~に書かれた性善説の真福八端との対比で読むことができる、と教わりました。

災いだ、わたしは破滅だ。

わたしは汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住んでいるのに、

わたしの目は、王である万軍の主を見てしまったのだから。

(イザヤ6・5)

そして、こう続くのです。

その時、わたしは主の声を聞いた、

「わたしは誰を遣わそうか。誰がわれわれのために行くだろうか」。

わたしは言った、

「ここに、わたしがおります。このわたしを遣わしてください」。

(イザヤ6・8)

これはルカ5章のペトロの召命に繋がっています。

「しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう」と、疑わず素直に召されていくシモンのように。

第2朗読は、わたしが大好きな暗記している箇所です。

皆さん、どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。

何事につけ、感謝を込めて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。

そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。

終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。

わたしから学んだこと、受けたこと、わたしについて聞いたこと、見たことを実行しなさい。

そうすれば、平和の神はあなたがたと共におられます。

(フィリピ4・6~9)

この前後にはこうあります。

主に結ばれた者として、いつも喜びなさい。

重ねて言います。喜びなさい。

あなた方の寛容さをすべての人に知らせなさい。

(フィリピ4・4~5)

わたしに力を与えてくださる方に結ばれていることによって、わたしはどんなことでもできます。

(フィリピ4・13)

神への従順は返事にではなく、実際の行動にあります。

神への信仰は、悪ではなく善を、虚偽ではなく真理を、利己主義ではなく隣人愛を、毎日繰り返し選択することを要求します。

教皇フランシスコ 9/27 バチカンでの正午の祈りより

残りの3か月の抱負が決まりました。

◆神様からの召し出し(それぞれの立場で与えられる役割)に忠実に生きる。

◆くよくよと思い悩まず、神様に明け渡して委ねる。

◆これまでの信仰生活で学んだことを、いつでもどこでもだれにでも実行するよう心掛ける。

こうして書きだして決意を新たにすることで、自分に刻み付けることができると思います。

手帳にも書きました。

毎日を少しでも悔いなく(あれもできなかった、そうすればよかった、と思うことなく)生きたい、これはわたしの信仰生活の基本的な考え方なのです。

10/18の福音宣教の日に向けて、わたしたちそれぞれが「わたしがここにおります」と応えることができるような日々を重ねていきましょう。

わたしたちの『おきて』

季節は秋へと移ろい始めました。

13日から教会学校が再開され、子どもたちが教会に戻ってきてくれました。

侍者もいないごミサが続いていますので、子どもたちの姿に目頭が熱くなる思いがしたのはわたしだけでしょうか。

教会共同体が未来に繋がっていく実感が持てるのは、子どもたちの教会での様子を目にできるからだと思うのです。

13日の第一朗読のシラ書です。

滅びゆく定めと死とを思い、掟を守れ。

掟を忘れず、隣人に対して怒りを抱くな。

いと高き方の契約を忘れず、他人のおちどには寛容であれ。

(シラ28・6~7)

2200年前に語られたこの『おきて』は、当時の社会に起きていた様々な問題を正面から捉えて、それを踏まえての生き方を説いています。

いまの混迷の時代の最中にあるわたしたちにも迫ってくることばが多く、たくさんアンダーラインを引いているお気に入りの聖書の文書のひとつです。

預言書を除いて、旧約聖書のなかで著者の名前が判明している唯一のものです。

教父たちはシラ書のことを「パナレトス(最も優れた本)」や「パナレトス・ソフィア(最も優れた知恵)」と呼んでいました。

3世紀以降は「エクレジアスティクス(教会の本)」と呼ばれ、教理の教科書として用いられていたのです。

オリジナルのヘブライ語版が19世紀に入って発見され、カトリックでは正典として位置づけられます。

1964年にはイスラエルのマサダの城壁発掘の際に、ほぼ5つの章を含む巻物の写本が発見されています。

これが、マサダの城壁です。

この写真を撮影しているとき、携帯の気温計は46℃でした!

主は彼らに判断力と舌と、目と耳を与え、考えるための心をお与えになった。

主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。

主はご自分と同じ力を彼らに帯びさせ、

彼ら一人ひとりに、隣人についての掟をお与えになった。

(シラ17・3~14抜粋)

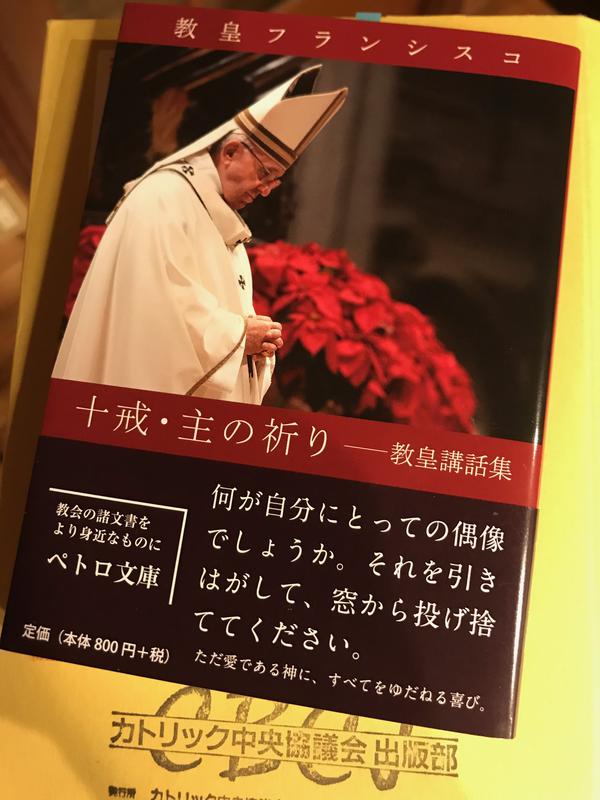

先週ご紹介した、教皇様の説教集からのお話です。

感謝の心を持ち、自由で偽りなく、祝福する心を持った責任ある大人という存在であること

忠実で寛大で裏表なく、いのちを守り愛する者であること

教皇様は説教の中で「十戒で語られる生き方」について、こう語られています。

暗記したい、いや、これは暗記すべき『おきて』です。

キリスト者に限らず、この生き方を全ての大人が心がけるならば、若者や子どもたちに良い影響を与えることができるはずです。

また、「祈り」について語られたことにも触れておきたいと思います。

わたしたちの祈りの多くは、かなえられていないようだからです。

求めても得られなかったことがどれだけあったか。だれもが経験しています。

扉をたたいても、開かれなかった経験をどれだけ重ねたことか。

そうしたときにも、しつこく、決してあきらめてはならないと、イエスは忠告しています。

祈りによって必ず現実は変わります。必ずです。

たとえ周囲の状況が変わらなくとも、少なくともわたしたち自身が、わたしたちの心が変わります。

神はこたえてくださる、それは確信出来ます。

唯一不確かなのはその時期ですが、それでも神がこたえてくださることを疑ってはいけません。

もしかすると、生きている間ずっと待ち続けなければならないかもしれません。

それでも神はこたえてくださいます。

生きている間ずっと待ち続ける、という表現にはハッとさせられました。

聞き入れられないのではなく、待つことに意味があるとは。

これも、心に刻んでおくべき現代の『おきて』です。

わたしを始め、現代人はせっかちで、不安定で、脆い心を持った人が多いからです。

祈ってください。祈りは現実を変えます。

事態を変えるか、わたしたちの心を変えるか、どちらにしても必ず変えます。

パパ様がそうおっしゃるのです。

なんと心強いおことばでしょう。

わたしたちに与えられた十戒も、現代において教皇様が示してくださる新しいおきても、決してわたしたちをしばるものではありません。

これは、神様が与えてくださる『ことば』なのです。

神様はこれらのことばを通してご自身を伝えてくださり、わたしたちがそれに応えて生きていくことを望まれています。

安息日の過ごし方

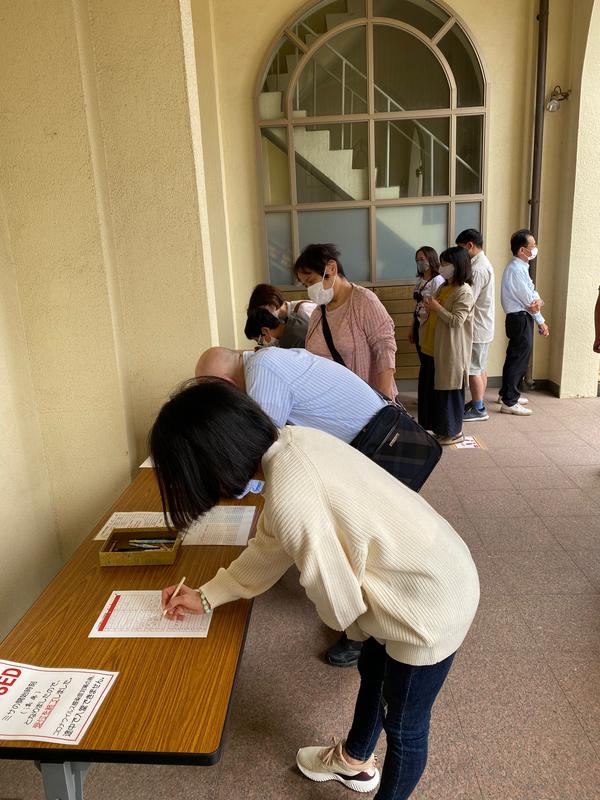

6日のごミサでは、敬老の祝福が行われ、50名ほどの大先輩方をお祝いすることができました。

コロナ禍において初めての、久しぶりの教会行事でしたので、感染防止対策もいつも以上にしっかりと取り組み、お祝いのひと時を過ごすことが出来ました。

9/1はカトリック教会の「第6回環境保護のための世界祈願日」でした。

10/4までは被造物を保護するための祈りと行動の月間、「被造物の季節(Season of Creation)」がキリスト教諸教会と共に行われています。

特に「アースデイ(地球の日)」の誕生より50周年を迎えた今年は、この期間を「地球のジュビリー(祝年)」として記念されており、教皇様も特別のメッセージを寄せられました。

神は、大地と人々を休ませるために安息日を設けられたが、今日のわたしたちの生活スタイルは地球をその限界まで追いやり、絶え間ない生産と消費のサイクルは環境を消耗させている。

このジュビリーを「休息の時」とし、いつもの仕事の手を休め、習慣的な消費を減少させることで、大地を生まれ変わらせる必要がある。

現在のパンデミックは、ある意味で、わたしたちによりシンプルで持続可能な生活様式を再発見させることになった。

今こそ、無駄や破壊につながる活動をやめ、価値や絆や計画を育むべき時である。

安息日について、中央協議会から出版された最新の教皇講和集のなかの言葉もご紹介します。

十戒のおきてでいう休息とは何でしょうか。

それは思い巡らす機会であり、逃避ではなく賛美の時です。

現実を見つめ、生きるとはなんとすばらしいことかと、感嘆するのです。

現実逃避としての休息に対し、おきては休息を現実の祝福と受け止めています。

わたしたちキリスト者にとって、主の日、日曜日の中心は「感謝」を意味する感謝の祭儀(ミサ)です。

主日は、それ以外の日を忘れ去る日ではなく、それらの日々を思い起こし、感謝し、人生を肯定する日です。

安息日については、昨年のイスラエル巡礼の記事でも取り上げましたが、ユダヤ教徒とキリスト教徒では捉え方が全く違います。

ユダヤ教徒は、冷蔵庫の扉を開けることさえも労働ととらえ、金曜の午後のうちに土曜の夕食まですべて作り置きして並べておきます。

もし電気のスイッチを押す必要が生じたら、他の宗教の隣人を呼んで、目で合図してつけてもらうそうです。

(スイッチを押して、と頼むのも労働!)

わたしからすると「安らげない安息日」と感じてしまいます。。。

教皇様は、安らぎは偶然手に入るものではなく、自ら選び取るものだとおっしゃいます。

自分が目を背けてきたことがあるのならば、それとも和解し、自らのわだかまりを解消して得るものなのだ、と。

真の安らぎとは、自分の人生をあるがままに受け入れて、その価値を認めることなのだ、と。

今日のコロナ禍のわたしたちにとって、安息日はまた新たな役割を持ったと思います。

自分の置かれた今の境遇、社会・生活環境に押しつぶされそうになったり、不満や不安ばかりが募ることも少なくないでしょう。

ですが、日曜日には、安息日である主の日には、真に安らぎを自ら得る努力をしてみませんか。

1週間のうちにいくつかのつらいことがあるでしょう。

喜びや楽しいことばかりの毎日を過ごしている人はいないのです。

それら全てを肯定して、真の休息である『恵みと解放』のために、自らの人生に感謝を捧げる日にしたいものです。

わたしの魂は沈黙して、ただ神に向かう。

神にわたしの救いはある。

(詩編62・2)

祝「初ミサ」of 初ミサ

新司祭がその教会で初めて執り行うごミサを「初ミサ」と呼びますが、本当に初めてのごミサを久留米教会で上げてくださいました!

最初のごあいさつです。

「司祭に叙階されて4日目のわたしがミサをちゃんと捧げることができるのか?と不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

神様がわたしを通してミサを行ってくださるのです。」

(船津司祭らしい、誠実なお話しぶりです!)

「叙階にあたり、多くの方からお手紙をいただきました。そのなかにはお会いしたことのない方からのものもありました。

全く知らない方からの本当の祈り、願いが込められたお手紙をいただきました。

『この手紙の目的は、あなた様に叙階のお祝いを申し上げるためです。

今日から司祭のための祈りを始めます』と書いてありました。この手紙はわたしにとって、宝です。」

宮﨑神父様が昨年イタリアで買ってきてくださったカリスを、久留米教会の信徒からの贈り物としてお渡ししました。

新司祭からの祝福は、全免償が与えられるとされています。

最後のごあいさつでは、こうおっしゃいました。

「神様の呼びかけに耳を澄まし、それに応えて生きていく。

わたしの司祭としての道もそう、皆さんひとりひとりもそうです。

あなた方の光を人々の前に輝かせなさい、というマタイの教えを忘れないでください。

10数年前にこの久留米教会から寺濱神父様が誕生したとき、『わたしの願いは、次の10年で新しい司祭がこの教会から生まれることです』とおっしゃっていました。

わたしも同じことを祈りたいと思います。」

イエスがご自身の貧しさで豊かにしてくださらなければ、司祭はもっとも貧しい者です。

イエスが友と呼んでくださらなければ、司祭はもっとも役に立たないしもべです。

ペトロにしたようにイエスが忍耐強く説いてくださらなければ、司祭はもっとも無知な者です。

よい羊飼いが羊の群れで強くしてくださらなければ、司祭はもっとも脆弱なキリスト者です。

私が聖職者でいるのは、神が私の小さに「目を留めてくださったからです」(ルカ1・48)

その小ささのなかに、私たちは喜びを見出します。

私たちの小ささのなかにある喜びを!

(教皇フランシスコの説教より)

幸せな喜びとお恵みに満ちた、この活気ある久留米教会をこれからもともに前に進め、新司祭のご活躍を祈りたいと思います。