行事風景

気にかけてくれる人

穏やかな天候が続くGWですが、皆様はどうお過ごしですか?

わたしは、信者の先輩おばさま方のお宅に必ずある「祈りの空間」に憧れて、祈りのコーナーを作りました。

.

母が大切にしていたマリア像、わたしが小学生の頃に母がプレゼントしてくれたマリア像、わたしの洗礼式の時の蝋燭などで、神様と母に「わたしの罪をお赦しください」と祈る空間にしました。

福音書に罪人と呼ばれる人たちは何人も登場しますが、実際に具体的な罪を犯したことが書かれているのは弟子たちのイエス様に対する裏切りだけだ、と福音宣教5月号の本多峰子さんの連載に書いてありました。

わたしの感じている罪は、とっくに神様も母も赦してくれていると思いますが、毎日ここで祈る習慣を大切に続けようと思っています。

思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

神が、あなたがたのことを心にかけていてくださるからです。

身を慎んで目を覚ましていなさい。

(1ペトロ5・7〜8)

あなたの重荷を主にゆだねよ。

主はあなたを支えてくださる。

主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。

(詩編55・23)

いと高き主こそ、あなたのために計らう方、あなたを支える恩人

(ウガリト文献訳)

いつもこの聖句を心に留めています。

神様がわたしたちのことを心にかけてくださっていることを忘れないように。

弟子たちは漁に出ますが、「その夜はなにもとれなかった」(ヨハネ21・3)とあります。

さて、陸に上がってみると、炭火がおこしてあった。

その上に魚がのせてあり、パンもあった。イエスが、「今とった魚を何匹か持って来なさい」と言われた。

シモン・ペトロが舟に乗り込んで網を陸に引き上げると、百五十三匹もの大きな魚でいっぱいであった。

それほど多くとれたのに、網は破れていなかった。

イエスは、「さあ、来て、朝の食事をしなさい」と言われた。

弟子たちはだれも、「あなたはどなたですか」と問いただそうとはしなかった。

主であることを知っていたからである。

イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。

魚も同じようにされた。

(ヨハネ21・9~13)

153匹もの大きな魚がいっぱい取れます。

当時、ガリラヤ湖の魚は153種類いると考えられていたそうですので、これは、全ての人々の救いを象徴しているのです。

仕事を終えて疲れて帰ってきたら、部屋が暖まっていて食事の用意もできており、

「さぁ、食べましょう」と言ってくれる人がいる。

そんなシーンを思い浮かべます。

イエス様が弟子たちを、それも、決して出来の良い弟子たちではなかったのに、捉えられた時には裏切られ、十字架につけられた時は誰もそばにいてくれなかったのに、それでも彼らを気にかけてくださっている様子。

5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹になった喩えがあります。

マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネ、全ての福音書にこの喩えは書かれていますが、誰も「パンが増えた」とは書いていません。

(タイトルは4つとも「パンを増やす」となっていますが、文中にはどこにも書かれていません。)

雨宮神父様は、福音記者たちはパンの増加に主眼を置いていなかったから、とおっしゃっています。

5つのパンと2匹の魚を食べて満腹になった5000人の男たちは羊に喩えられ、その羊が青草の上に伏して、牧者に養われる、そういうイメージが表現されているのだ、と言うことです。

つまりこの例えで、イエス様は「導き養う神」であることが示されているのに、そのことを弟子たちは当時はまだ全く悟っていなかったのです。

ガリラヤ湖での漁の逸話は、弟子たちが自らの復活体験をした後の出来事でしたので、「誰も、あなたはどなたですか?」と問う必要はありませんでした。

イエス様がいつも自分たちのことを思ってそばにいてくださり、気にかけてくださっていることを、もう彼らははっきりとわかっていたのです。

久留米教会のことをいつも気にかけてくださっている東京教区の古市匡史神父様が、初ミサを捧げてくださいました。

古市神父様は3年前に久留米教会で司牧実習をなさっていたおり、日曜学校のこどもたちの教育にも熱心に携わってくださっていましたので、ミサの後も多くの信者たちに囲まれて大人気でした!

絵もお得意で、素敵なカードをプレゼントしてくださいました。

(左が叙階記念のカード、右は神学生時代に描かれたものです。)

ロザリオの月、マリア様にとりなしの祈りを捧げ、神様がわたしたちのことを心にかけてくださっていることを日々感じて過ごしましょう。

復活したあとの歩み

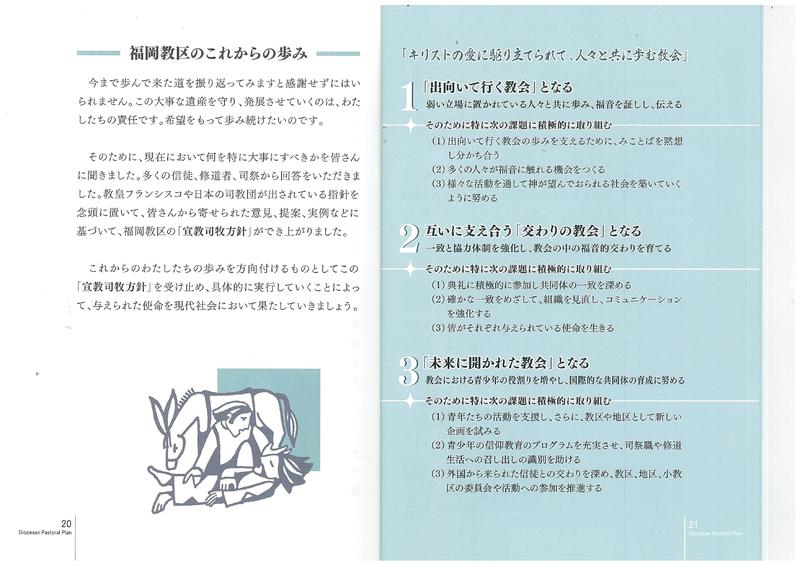

先週、アベイヤ司教様が配ってくださった、福岡教区の宣教司牧方針の冊子を読みました。

正直に書きますが、昨年末にアンケート方式で意見を求められた時は、「こんなたくさんの項目を信徒全員に意見を聞いてまとめるなんて、、、。司教様はどのような結果を期待されているのだろうか。」と疑心暗鬼だったのです。

「とにかく、この21ページ目が大事なのです!」 と司教様がおっしゃっていました。

この9項目は、どれも大切なことです。

例えば、

1(1)(2)

多くの人に福音、教会のことを知っていただけるように、このホームページやフェイスブックでの発信に取り組んでいます。

2(2)

組織の見直し、コミュニケーションの強化のため、宮﨑神父様がわたしたちひとりひとりのことを良く見て考えてくださっています。

3(3)

久留米教会では、毎月第4日曜日に教会委員会を開催していますが、フィリピンコミュニティとベトナムコミュニティの代表者も参加し、活動報告や神父様への要望・提案事項を積極的に発言してくれます。

3(1)青年たちの活動を支援、3(2)青少年の召命のための取り組みは、今後の大きな課題です。

「出向く、交わる、開かれた」久留米教会であるよう、これからも行動していきたいと、心を新たにできる冊子でした。

アウグスティヌスの格言にあるように、

神なくしてわたしたちはなく、わたしたちなくしては神はありません。

わたしたちが神様の業を待つのではなく、神様がわたしたちの行動を待っているのです。

***

「主の復活の8日間」と呼ばれる、復活後の8日間は、復活祭の喜びとともに続く、わたしたちの新しい約束の日々です。

ルカに書かれているエマオ途上の顕現物語は、初代教会の間で数年にわたって熟成して形作られた、「信仰の旅路」という主題を表すための譬えなのだそうです。

一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。

二人は、「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。

(ルカ24・13~35)

クレオパたちの体験が史実であるかどうかは、この場合、全く問題ではありません。

ルカはこの譬えで、信仰の在り方について暗示しています。

・イエス様は聖書の意味を分かり易く説明します。

・パンが裂かれるときに、復活のイエス様を体験することができます。

・気づかなくても、復活されたイエス様はわたしたちと旅路を共にしています。

・わたしたちには、復活されたイエス様が「分かった」という体験があります。

イエスはトマスに言われた。「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸いである。」

(ヨハネ20・20)

トマスは、復活したイエス様に直接会いたかったのです。

そして、イエス様はトマスを責めているのではなく、復活したイエス様を直接見ることがない者も同様に幸いである、という教えなのです。

福音書に書かれている数多くの譬えは、実際に起きたことかどうかは別として、そのことが示す意義、真理を理解する必要があります。

この二つの譬えは、復活の信仰とはなにかを物語っています。

聖書を説き、食事をともにすることで、生前のイエス様がおっしゃったこと、なさったことに立ち戻りなさいと言うこと、つまり、教えの原点に戻ることを説いています。

ガリラヤに行きなさい、そこで会える。

ガリラヤにおられたころ、あなた方に仰せになったことを思い出しなさい。

この「ガリラヤ」は、イエス様の教えの原点の象徴なのです。

復活したイエス様に会ったことのないわたしたちが信じる「復活」とはなにか。

亡くなられたイエス様が、いつもわたしたちの中に今も生きておられることを実感するのが復活の信仰です。

復活祭が終わり、一年で最も大切なミサが終わった、と思って過ごしてしまうかもしれません。

そうではなく、それぞれが復活の信仰についてよく思いを巡らせ、神様との約束を新たに思い起こして再び歩みはじめる、今はその大切な時なのです。

わたしたちの宣教

イエス様が十字架刑に処せられた日は、教会の暦では最も厳粛な日です。

英語では、「グッドフライデー」と言います。

ギリシャ教会では「聖く大いなる金曜日」、ドイツ語では「嘆きの金曜日」「神の金曜日」などという言い方をするようです。

そして、罪と死に勝利した主イエス・キリストを記念するのが復活祭(イースター)です。

凄惨な金曜日の事件に対して「良い」という形容詞をあてることに、キリスト者はほとんど疑問を感じません。

イエスの死がどれほど悲惨なものでも、それを通して世の贖いが達成されたのだという、何世紀にもわたる教会の確信が、金曜日を肯定的に表現する理由として考えられます。

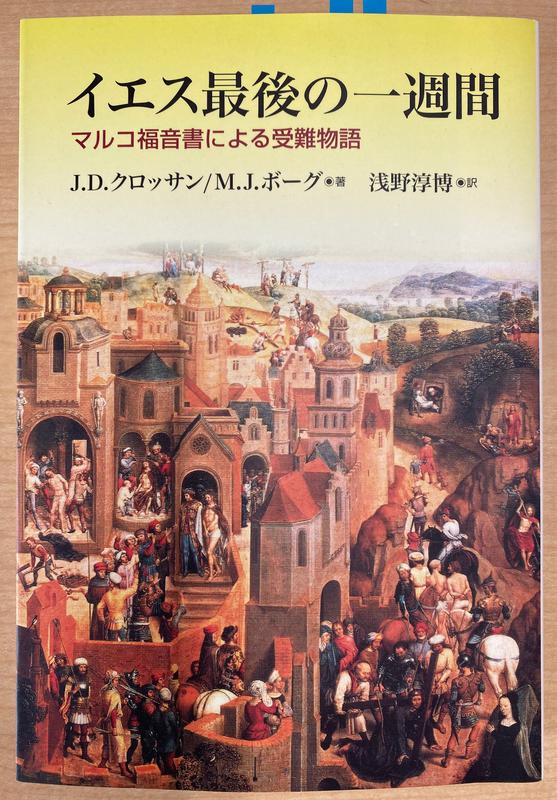

(「イエス最後の一週間」より抜粋)

「その勝利は罪と死に対してであり、誰かに対してではない。

それなのに、今日、戦争がある。なぜこの世の方法で勝とうとするのか、それは敗北をもたらすだけだ。

なぜ神が勝つままにしないのか。

キリストはわたしたちを悪の支配から解放するために十字架を背負われた。

キリストはいのちと愛と平和が統治するために十字架上で死なれた」

4/10バチカンでの教皇フランシスコのお説教より

イエス様の死は『贖罪のための代理死』である、という考え方はキリスト教信者にとっては一般に浸透しているものですが、この概念が一般化するのは1000年ほど経ってからのことでした。

一番最初に福音書を書いたマルコは、イエス様の死を代理死ではなく、「権力者による処刑」と捉えています。

そして同時に、暗闇が地を覆い、神殿の幕が裂けたことを、神殿と神殿権力者たちへの裁きの象徴として表現したのです。

マルコによる福音書10・45の記述から、イエス様の死を罪の対価、代理死であると解釈できるかもしれません。

「人の子は仕えられるためだけではなく仕えるために、

また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。」

ギリシャ語の原文でこの「身代金」にあたる単語は、捕虜や奴隷を開放する代償金を指しています。

つまり、この文章は「束縛から人々を解放するという大義のために自らの命を投げ出した」ことを意味するのだそうです。

そう理解して、上述の教皇様のお説教の文章を読み直してみると、とてもスッキリと心に響いてきます。

ご復活のミサは、アベイヤ司教様が司式してくださいました。

11名の子どもたちの洗礼式も執り行われ、ご復活の喜びとともに、将来の希望が誕生しました。

お説教で、「福岡に来て2年になりました。その間ずっと、コロナと一緒です。

わたしたちは、“できること“をしなければなりません。

“できないこと“ではなく、 具体的に行動することが大切なのです。」とお話しされました。

そして、この2年かけて準備され、わたしたち信徒に広く意見を聞いて作り上げられた宣教司牧方針の冊子を配ってくださいました。

イエスは、御自分が生きている者と死んだ者との審判者として神から定められた者であることを、民に宣べ伝え、力強く証しするようにと、わたしたちにお命じになりました。

また預言者も皆、イエスについて、この方を信じる者はだれでもその名によって罪の赦しが受けられる、と証ししています。

(使徒言行録10・42~43)

わたしたちキリスト者にとって、宣教は重要な務めです。

各自の置かれた立場に応じ、自らの生き方を通して周囲にお恵みを与えることができますように。

子どもたちのためにも、豊かな教会共同体を共につくり、守り、育てていきましょう。

昨年の4月に書いた記事も、ぜひもう一度読んでいただきたいと思います。

これまで、これからの日々

マルコによる福音書は、イエス様の最後の一週間を一日ごとに追って、日記的に描写しています。

そして、マルコだけが、日曜日、月曜日、木曜日の朝と夕の出来事を詳細に語っていて、ローマ軍の時間区分と同じ、3時間ごとに金曜日の出来事を追って書いています。

マルコ福音書が書かれたのは、エルサレム神殿が崩壊したころです。

神殿の崩壊によって、当時のユダヤ教のあり方が一変しました。

ユダヤ人は供儀を捧げる場所を失い、祭司職の役割は薄れ、ユダヤ教の中心は聖典と会堂へと移行しました。

神殿崩壊、つまり戦時下に書かれたこの福音書では、その時代背景もあってエルサレムが中心的な役割を果たしています。

書かれた当時、AD1世紀の教会にとって、十字架は2つの意味を持っていました。

ひとつは、ローマ帝国による処刑。

もうひとつは、死と復活につながる生き様=古い命に対して死んで新しい命にいたる道、の象徴です。

マルコとパウロ書簡では、十字架を新生(新しく生まれ変わる、生き方を刷新する)への道と捉えています。

そして、これはとても大切なことですのでしっかりと理解しておきたいのは、イエス様の十字架刑の原因である衝突についてです。

イエス様とユダヤ教の衝突と安易にとらえていた過去の歴史が、その後のユダヤ人迫害へとつながっていったことはご存じのとおりです。

イエス様の声は、当時のユダヤ人たちが発した声のひとつであり、神の名を用いて正当化された支配構造への抵抗、ユダヤ教の神に対する敬神の思いを訴えるものだったのです。

棕櫚の聖日に神殿に集う熱狂的な群衆と、その後の数日間の出来事を時系列で追って理解することで、イエス様の死とご復活の意味をより深く正しく捉えることができます。

聖週間の1日1日を噛みしめながら、大切に日々を歩みましょう。

日曜日(11・1,11)

一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアにさしかかったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして、言われた。

・・・

二人が子ろばを連れてイエスのところに戻って来て、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。

多くの人が自分の服を道に敷き、また、ほかの人々は野原から葉の付いた枝を切って来て道に敷いた。

そして、前を行く者も後に従う者も叫んだ。

「ホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように。

我らの父ダビデの来るべき国に、祝福があるように。

いと高きところに、ホサナ。」

月曜日(11・12,19)

『わたしの家は、すべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。』

ところが、あなたたちは、それを強盗の巣にしてしまった。

火曜日(11・20)

「神を信じなさい。はっきり言っておく。

だれでもこの山に向かい、『立ち上がって、海に飛び込め』と言い、少しも疑わず、自分の言うとおりになると信じるならば、そのとおりになる。

だから、言っておく。祈り求めるものはすべて既に得られたと信じなさい。

そうすれば、そのとおりになる。

また、立って祈るとき、だれかに対して何か恨みに思うことがあれば、赦してあげなさい。

そうすれば、あなたがたの天の父も、あなたがたの過ちを赦してくださる。」

水曜日(14・1)

さて、過越祭と除酵祭の二日前になった。祭司長たちや律法学者たちは、なんとか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。

彼らは、「民衆が騒ぎ出すといけないから、祭りの間はやめておこう」と言っていた。

木曜日(14・12,17)

除酵祭の第一日、すなわち過越の子羊を屠る日、弟子たちがイエスに、「過越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。

・・・

弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われたとおりだったので、過越の食事を準備した。

金曜日(15・1,22)

夜が明けるとすぐ、祭司長たちは、長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。

・・・

そして、イエスをゴルゴタという所に連れて行った。

没薬を混ぜたぶどう酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。

イエスを十字架につけたのは、午前九時であった。

土曜日(15・42~43)

すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフが、思い切ってピラトのもとへ行き、イエスの遺体の引き取りを願い出た。

この人は高名な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。

日曜日(16・1~8)

安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは、イエスに油を塗りに行くために香料を買った。

そして、週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。

・・・

若者は言った。「驚くことはない、あなたがたは十字架につけられたナザレのイエスを捜しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。

さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる』と。

春は、イエス様の足跡を振り返る季節です。

この春を、新しい環境で迎えた方も多いかと思います。

これまでの日々に思いを馳せながら、同時に、これからの新しい人生に不安や戸惑い・期待と希望といった思いが絡み合う、そんな季節でもあります。

4月から、ホン・チャン・キ神学生が司牧実習に来てくださっています。

韓国出身の、神学校3年生です。

意外と、おちゃめな一面がある49歳です。

船津神父様は、もうすぐローマへ旅立たれます。

久留米教会で司祭叙階式を終えられた時のお写真です。

この笑顔にはいつも癒され、心が和みます。

久留米教会に2017年まで赴任していらした森山神父様が、6月から大分教区に司教として着座されることが先日発表されました。

ガリラヤ湖で、小魚に足をつつかれて喜んでいらした時のお写真です。

「司教様」というと、なにか遠い、恐れ多い存在のように感じてしまいますが、こうした笑顔を思い出すと「同じキリスト者」でいらっしゃるのだ、とじわじわと感じます。

ホン神学生、船津神父様、森山新司教様へお祈りを贈りましょう。

わたしたちが心をこめて力強く祈り続け、多くの祈りに支えられながら、これからの日々を強く歩むことができますように。

信仰のセンス

長年、教会でお付き合いのある方で、いつかゆっくりお話ししてみたい、と思っている方がいました。

毎週のようにミサの時に言葉を交わしてはきたものの、お互いのことを知っているような知らないような関係でした。

コロナ禍になってから、ご家庭の事情でなかなかお目にかかれなくなっていたので、先日お宅を訪問してお話してきました。

自分はこれまで、こういう風に生きてきました

今は、こんな風に生きています

将来は、こういう風に生きたいと思っています

その方は、ご自分の人生を話してくださいました。

人に、これまで・今・これからの自分について語ることができますか?

「こうありたい」という理想を語ることはできても、「こういう風に生きよう」という決意を心に持つことは素晴らしい、羨ましい、わたしにはまだ出来てない、と思ったのです。

「わたしの父は今もなお働いておられる。

だから、わたしも働くのだ。」

(ヨハネ5・17)

以前書いたことがありますが、ある神父様が、亡くなられたお父様の葬儀ミサがきっかけで、それまで教会から離れていた兄弟がまたミサに足を運ぶようになったこと、「父は今もなお働いている」と感じた、とお話しくださいました。

そして、わたしも、仕事などで困難にぶつかり、それが良い方向に変化していくのを感じる度に「母が今もなお働いている」と強く感じるのです。

わたしは自分では何もできない。

ただ、父から聞くままに裁く。

わたしの裁きは正しい。

わたしは自分の意志ではなく、わたしをお遣わしになった方の御心を行おうとするからである。

(ヨハネ5・30)

困難な状況を克服した時、いつも思います。

「わたしが解決に導いたのではない。

神様が言われることを聞いて、そのように行おうと努めることができた。」

神様と母ばかりを働かせて、わたし自身の働きが弱いのかもしれない、と冒頭の方と話していて感じたのです。

「神頼み」「母頼み」になりすぎています。

わたしが今日あるのは神の恵みによることであり、そして、わたしに対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。

それどころか、わたしは使徒の誰よりも多くほねをおって働きました。

わたしが、というより、神の恵みがわたしとともにあって働いていたのですが・・・・。

(1コリント15・10)

その方は、年齢的には大先輩であり、当然わたしよりもずっと色々な経験をされ、今も決して楽な日々ではないはずなのに、ご自分のこれまで・今・将来について話されるときの表情はイキイキと輝いていました。

だから、わたしも働く

神様の御心を行う

その方のお話の中には、この2つの言葉が散りばめられていたと感じました。

「信仰のセンス」と言う言葉について、以前、聖書研究会で教わりました。

◆聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力

◆神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力

◆日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力

こうした意味を持つ言葉で、信者個人の生き方で表されるものです。

その方は、抜群の信仰のセンスを持ち合わせた方だ、と、初めてじっくりとお話を伺ってわかりました。

決勝点への邁進

わたしは、そこへ、すでに到達したわけでも、自分がすでに完全なものになったわけでもないので、目指すものをしっかり捕えようと、ひたすら努めています。

このために、わたしはキリスト・イエスに捕らえられたのです。

ただ一つのこと、すなわち、後ろのことを忘れて前のことに全身を傾け、目標を目指してひたすら努め、キリスト・イエスに結ばせることによって、神が、わたしたちを上へ招き、与えてくださる賞を得ようとしているのです。

ですから、わたしたち信仰に成熟した者はみな、このことを念頭に置きましょう。

何はともあれ、ここまでたどりついた道を歩み続けましょう。

(フィリピ3・12~16)

「ただ一つのこと」は、新共同訳では「なすべきことはただ一つ」となっています。

前に書いたキーワードのように、「信仰はいつも発展途上」ですから、わたしたちはどんなに熱心に祈り、毎週ミサに与っていても、完全なものではありません。

目指すもの、とは、この世での生活においても必要なものです。

信仰のセンスを磨き、この世での目指す目標、神様が与えてくださる賞を目指して、自分の生き方を人に話すことのできるキリスト者になりたい、そう思った週でした。

キリストを知り、その復活の力を知り、また、キリストの苦しみにあずかることを知って、ますます、キリストの死に様を身に帯び、何とかして、死者の中から復活するまでに漕ぎつけたいものです。

(フィリピ3・10~11)