カテゴリ:四旬節

受難の主日

久留米教会は美しい。

久しぶりに訪れてみて、その威厳に満ちた佇まいを見て心からそう思いました。

5日日曜日は受難の主日(枝の主日)、イエス様のエルサレム入場を記念する日でした。

『集会祈願』

わたしたちが、主とともに苦しみを耐えることによって、復活の喜びをともにすることができますように。

久留米教会は、平日の午後のみ、皆さんの祈りの場として開放されています。

聖書と典礼も、4月分が置かれています。

以下、教皇フランシスコ 2020年3月27日新型コロナウイルスの感染拡大にあたっての「特別な祈りの時」でのことば(ローマと全世界へ)から抜粋しています。

この四旬節、あなたの差し迫った呼びかけが聞こえます。

「回心せよ」、「今こそ、心からわたしに立ち帰れ」(ヨエル2・12)。

主はこの試練の時を選びの時とするようわたしたちに求めておられます。

それはあなたの裁きの時ではなく、わたしたちの判断の時です。

何が重要で、何が一過性であるかを識別し、必要なものとそうでないものを見分ける時です。

人生が向かう方向を、あなたと他者に向けて定め直すときです。

主はわたしたちに呼びかけておられます。

この嵐の中で目覚めるよう、イエスはわたしたちに招いておられます。

そして何もかもが難破しそうに思える今このときに、堅固さと支えと意味を与えることのできる連帯と希望を促すよう呼びかけておられます。

「なぜ怖がるのか。まだ信じないのか」。

親愛なる兄弟姉妹の皆さん、岩のように固いペトロの信仰を物語るこの場で、今夜わたしは皆さんを、嵐の海の星であり民の救いであるマリアの取り次ぎのもとに、主にゆだねたいと思います。

ローマと世界を抱きしめるこの広場から、神の祝福が皆さんに、なぐさめに満ちた抱擁として注がれますように。

主よ、世界を祝福してください。

人々のからだに健康をもたらし、心を慰めてください。

恐れてはいけないと呼びかけてください。

けれども、わたしたちの信仰は弱く、わたしたちは恐れてしまいます。

それでも主よ、どうか嵐のなすがままに、わたしたちを放っておかないでください。

もう一度「恐れることはない」(マタイ28・5)とおっしゃってください。

そうすれば、わたしたちはペトロとともに、「思い煩いを、何もかも神にお任せします。

神が、わたしたちのことを心にかけていてくださるからです」(一ペトロ5・7参照)。

---------------------------------------------------------------

教会でミサに与れる日がいつまた訪れるのか分かりません。

ですが、祈りはどこででも、いつでもできます。

わたしたちは、祈りの力を信じています。

福岡教区では聖週間の過ごし方として、次の祈り方を薦めています。

新型コロナウィルス感染の終息と、これに苦しむ人々への慰め、そして主が自らのもとへ呼び寄せられた人々の永遠の救いを全能の神に祈願する人は、

ロザリオ、十字架の道行き、聖体訪問、聖体礼拝、最低30分の聖なる読書のうちのいずれかを行い、神への信仰と隣人へのいつくしみと愛をもって、次の祈りを唱える。

- 信仰宣言

- 主の祈り

- アヴェ・マリアの祈り

心をこめてわたしに立ち返れ。

お前たちの衣服ではなく、心を引き裂き、

お前たちの神、主に立ち返れ。

ヨエル2・12~13(フランシスコ会訳)

聖週間の過ごし方とお願い

聖週間は、以下の通り、非公開でミサが捧げられます。

信徒はミサに与ることは出来ませんが、同じ時間に各家庭にて心を合わせてお祈りください。

4月 5日(日)枝の主日 6:30

4月 9日(木)聖木曜日 19:00

4月10日(金)聖金曜日(大斎・小斎)19:00

4月11日(土)聖土曜日 19:00

4月12日(日)復活の主日 6:30

福岡司教区内で、公開のミサはすべて中止となっております。

世界中で、信徒が教会でのミサに与れない現状であるという現実についても思いを馳せ、ともに祈りましょう。

カトリック久留米教会

信仰を持つという強さ

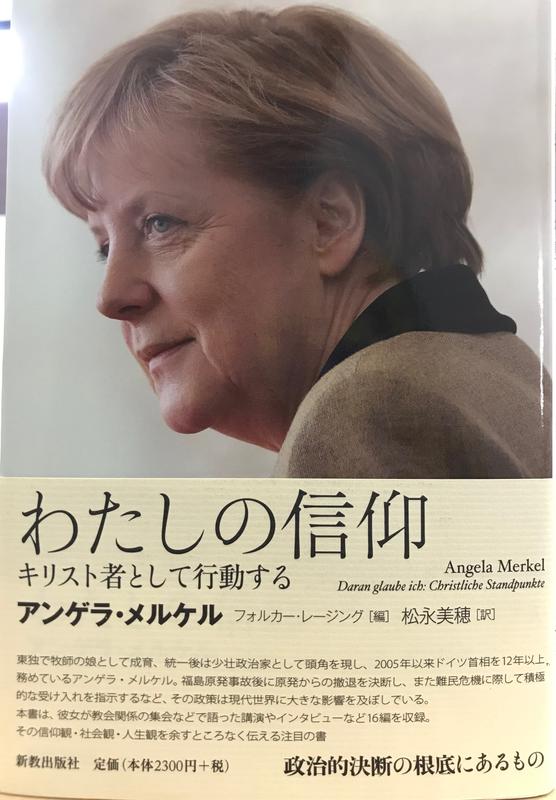

ドイツのメルケル首相の16の講演とインタビューをまとめた一冊の本があります。

『わたしの信仰 キリスト者として行動する』

という素晴らしいタイトルがついています。

この本は、彼女のキリスト者としての信念を根底に置いた力強い指導力を垣間見ることができます。

現在、わたしたちは困難な時代の中にあると言えるのではないでしょうか。

そんなときに、メルケル首相のこの本を読んで、力づけられました。

「紀元前5世紀前半、イスラエルの歴史においては困難な時代でした。

でも、イスラエルとユダヤ民族の歴史において「困難」でなかったときがあるでしょうか。

何千年にもわたるイスラエルの歴史は、大きな苦しみの道でしかなかったようにも読めます。

平和で幸せな時期もごくわずかに混じっていますが、ほとんどは苦難と痛みと悲劇の連続のようでした。

ユダヤ人の何千年もの歴史のなかで、彼らの希望と生命力の強さを目の当たりにするならば、大いに畏敬の念に襲われるでしょう。

この民族は常に、神が歴史の本来の主であるという信仰の掟を守り続けたのです。

この世界が直面する脅威や不安、破滅の淵を目にして、日ごとにおかしくならずにいられるでしょうか。」

2020年の春、まさに世界がそのさ中にあります。

お前たちは、『神に奉仕するのはむなしいことだ』と言う。

『その戒めを守ったからといって、

万軍の主の前に慎んで歩んだからといって、何の益があるだろう。

(マラキ3・14)

人生の方向や価値観を見失いそうな深刻な危機のなかで、現代のわたしたちにとってもこのマラキの問いは縁のないものではありません。

メルケル首相は、マラキの関心は、神を思い出させることにあった、と言います。

方向を見失って分裂した社会において、神を想起するように促し、

よき人生の支えであり最終的に人生を決めるものでもある、人間の存在理由を考えるように呼び掛けたのだ、と。

しかし、わたしの名を畏れるお前たちには、

正義の太陽が輝き、その翼には癒やしがある。

お前たちは外に出て、肥えた子牛のように跳ね踊る。

(マラキ3・20)

彼女の政治家としての信念は、キリスト教的な人間観に基づいています。

あらゆる人(ドイツ人だけではなく)の尊厳を守ろうとし、「被造物」に対する責任を全うしようとする姿勢。

次世代の繁栄に配慮し、スピードを増していく社会変化に取り残される人のないよう気を配り、高齢化社会への努力を続ける誠実さ。

政治家がキリスト教の信仰に基づいて行動する、というのは日本人には違和感があるかもしれませんが、現代の困難に立ち向かうためには、彼女のような確固たる信仰、ぶれない信念があることは最大の強みなのかもしれません。

この状況を、イスラエルの歴史と重ねるのは強引だとわかっています。

それでも、どうしても感じるのです。

希望と生命力の強さは、信仰というゆるぎない信念からくるのだ、と。

日本にいると、いえ、久留米で生活していると、この今の、恐怖に飲み込まれそうな現実から遠い世界に生きているようにも思えます。

ニューヨークとカリフォルニアに住んでいる知り合いは、不自由な生活の中、不安な日々を過ごしています。

強い信仰心があっても、この危機から逃れられるわけではありません。

今こそ、神様への信頼を見失わないように、心を鍛えるときでしょう。

パパ様は3/20のビデオメッセージで、こうおっしゃっていました。(意訳しています)

「イースターを前に告解したくても、教会に行けない、神父はどこに?

家から出れないのにどうすれば?

そういう人の声を聞きます。

いまこそ、神様と直接向き合いなさい。」

ミサ、信徒の役割

イエズス会の英(はなふさ)神父様の本に、こういうくだりがありました。

日本の教会はすでにイエスの口から吐き出されてしまったのだろうか。

主任司祭が不在になっている教会は多い。

そのとき、信者さんの心配はただ一つだけである。

日曜日のミサはどうなるのか。

もちろんそれは大きな問題だが、日曜日のミサさえあれば、それで教会と言えるだろうか。

もちろん日曜日のミサは中心的なものだが、それだけで教会が成り立っているわけではない。

今こそ、教会のメンバーすべてが目を覚ますように、主から望まれているのではないだろうか。

イエスは次のように語っている。

わたしは愛する者を皆、叱ったり、鍛えたりする。

だから、熱心に努めよ。悔い改めよ。

(黙示録3,19)

四旬節という、わたしたちキリスト者にとって最も大事なシーズンに入った途端にミサができない事態となりました。

この本は、今のコロナウィルスによる影響について書かれているわけではなく、カトリック教会全体の今置かれている危機的状況について書かれたものです。

ですが、今のわたしたちへのメッセージとも受け取れないでしょうか。

前イエズス会総長のアドルフォ・ニコラス神父様は、上智大学の講演で以下のように話されています。

「キリストの体の秘跡とは、聖櫃の中に安置されている聖体のことではありません。

キリストの体の秘跡とは、ホスチアだけではなく、ともに食べ、ともに飲む「おこない」としての感謝の祭儀です。

教会がミサを祝うと同時に、ミサが教会を作るという相互関係を、司祭も信徒も皆が意識していなければなりません。

ここに私たちのアイデンティティがかかっています。」

弟子たちとともにする食事のなかに、イエス様はその生涯の究極の意味を表現されています。

愛する弟子たちに、これまでのご自分の生き方を集約し、これからの十字架の死を先取りする表現として、この食事を祝っています。

最後の晩餐に限らず、イエス様は何度も何度も貧しい人々とともに食事をした姿が福音書に描かれています。

特に、罪びと、徴税人など社会の中でつまはじきにされていた人たちとともに食事をし、神の国の宴への招きを示したのです。

また、どこに座るか、だれを招くか、どのようにふるまうかなど、イエス様の大切な教えの場でもありました。

あなたがたのうちで一番偉い者は年下の者のようになりなさい。

上に立つ者は、給仕する者のようになりなさい。

食卓に着く者と給仕する者とでは、どちらが偉いか。食卓に着く者ではないか。

しかし、わたしはあなた方の中で、給仕する者のようになっている。

(ルカ22・26~27)

さらにペトロは説教の中で、イエス様の復活の証人を、

「前もって神に選ばれた証人、つまり、イエスが死者の中から復活したあと、ご一緒に食事をした私たち」

(使徒言行録10・41)

と呼んでいます。

キリストとしてのイエス様を証しするのは、ペトロたちだけではなく、キリストともに食事をするすべての人々です。

現代のわたしたちも、その証しする人々なのではないでしょうか。

見よ、わたしは戸口に立ってたたいている。

もし、誰かがわたしの声を聞いて戸を開くなら、わたしはその人の所に入って、食事をともにし、

その人もまたわたしとともに食事をする。

(黙4・20)

ニコラス神父様によると、ミサは個人の信心ではなく、教会にとってそのアイデンティティを表す表現です。

つまり、教会の自己表現、教会の生きる場である、というのです。

ミサを祝うことによって、私たちはキリストとの交わり、またお互い同士の交わりを新たにしてるのです。

お二人の神父様のお言葉から、ミサの意義、そのなかでの信徒の担う役割と責任について、とても考えさせられました。

久留米教会のお二人の神父様、「Mr.なごみ神父」と「Mr.癒し助祭」です。

四旬節の意義

教会でみなさんとごミサに与り、言葉を交わす通常に、一日も早く戻ることができますように。

今年の四旬節は、いつもとは違う、特別な意味を神様がお与えになっているのかもしれません。

使徒的勧告「喜びに喜べ」145

ささやかな愛情表現を大切にする共同体では、

成員が互いに気遣い合い、開かれた場、福音化の場を築いており、

そこは、御父の計画のとおりにご自分をささげられた復活の主の現存の場です。

パパ様からの四旬節メッセージを読みながら黙想してみました。

使徒的勧告『キリストは生きている』の中で若者に向けて記したことを、あらゆるキリスト者と分かち合いたいと思います。

「十字架につけられたキリストの広げた腕を見つめなさい。

幾度も幾度も繰り返し救っていただきなさい。

そして自分の過ちを告白しようとするときは、罪の憂いから解き放ってくださるキリストのあわれみを、固く信じてください。

深い思いがこもった流れるその血をじっと見つめ、その血で清めていただきなさい。

そうすればあなたは、つねに新たにされるでしょう」(123)。

イエスの過越は過去の出来事ではありません。

聖霊の力によって、つねに今ここにある出来事です。

そして、わたしたちが苦しんでいる多くの人々のうちに、信仰によってキリストのからだを見て触れられるようにしてくれるのです。

ダビデは、イスラエルの王のうちで、その代々の民族に最も愛された王です。

波乱万丈の生涯について書かれた旧約聖書の「サムエル記」「列王記」は、どのような小説にも及ばないほどの読みごたえがあります。

マタイの1章には、6回も「ダビデ」という名が登場します。

ひとことで言えば、『たて琴が巧みな美少年』という感じでしょうか。

グイド・レーニ『ゴリアテの首を持つダビデ』

ウフィツィ美術館

さまざまな逸話は省いて、今日ご紹介したいのは、ダビデの詩です。

研究家たちは詩編はダビデ作ではない、と結論づけているようですが、そんなことはどうでもいい。

150編中、「ダビデが書いた」として紹介されている73編のなかから、詩編51を、美しい文語訳で少し抜粋しながらご紹介します。

『聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌、これはダビデがバテシバに通った後、預言者ナタンがきたときによんだもの』

ああ、神よ、

ねがわくは汝のいつくしみによりて、我をあわれみ、

汝のあわれみの多きによりて、

わがもろもろのとがを消したまえ。

わが不義を、ことごとく洗い去り、

我をわが罪よりきよめたまえ。

我はわがとがを知る。

わが罪は常にわが前にあり。

汝のヒソプをもて我を潔めたまえ、

さらば我清まらん。

我を洗い給え、

さらば我雪よりも白からん。

汝我に喜びと楽しみとをきかせ、

汝が砕きし骨を喜ばせたまえ。

ねがわくは聖顔をわがすべての罪よりそむけ、

わがすべての不義を消し給え。

我をみ前より棄て給うなかれ、

汝の潔きみたまを我より取り給うことなかれ。

汝の救いの喜びを我に返し、

自由のみたまを与えて、我を保ち給え。

さらば我、とがを犯せるものに、汝の道を教えん。

ダビデは「我はわがとがを知る。わが罪は常にわが前にあり。」と、謙遜で心からの悔悛の気持ちをこの詩に込めているように感じます。

ダビデがウリヤを殺した罪を許せますか?

神はダビデを許されました。

わたしたちがダビデの罪を「許せない」と感じるとしたら、それはわたしたちが自分の友人や周囲の人々に対して、同じような裁きの気持ちを持っているということかもしれません。

豊かで穏やかな、優しい気持ちで、今週も四旬節の祈りの日々を過ごしましょう。