カテゴリ:四旬節

”しるし”としての教会

いよいよ、聖年の年の聖週間が始まります。

滑り込みで告解、赦しの秘蹟に与ることができ、心が晴れやかになった日曜日でした。

13日の受難の主日、300名を超す参列があった久留米教会のミサの様子です。

先日、福岡教区の各教会の広報担当者の集まりがあり、参加しました。

福岡県、佐賀県、熊本県で構成される福岡教区ですので、遠方から出席された方も多く、各教会の広報の取り組みについて発表がありました。

その中で、ある方が「誰のために広報をするのか。誰のための広報誌、ホームページなのかをちゃんと考えて運営しなければならない」という趣旨のことをおっしゃいました。

私自身の発表の際には、「久留米教会の広報誌は、信徒のために作っています。ホームページは、久留米教会やカトリックの信仰に興味を持って検索してくださる方に情報を発信するために、と運営しています」と発言しました。

ところが、先週の記事を読んだ方から、「難しくてややこしいことを書かれるので、ついていけません、、、。」という感想をいただいたのです。

あなた方は世の光である。山の上にある町は、隠れることはできない。

ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。

こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。

このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。

そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう。

(マタイ5・14~16)

イエス様は、誰にでも理解できるように、喩えを用いてその教えを人々に伝えました。

おそらく、モーセ5書や守るべき(と当時されていた)律法はすべて頭に入っていたでしょうが、そのような小難しいことは話されずに、暮らしに根付いた喩え話をされました。

「カトリックとはどんな教えなのだろう」

「久留米教会はどんなところだろう」

そう思ってネットで検索してくださる方が、わたしの書いた「ややこしい」文章を読んで、教会に行ってみようと思えるはずがありませんね、、、。

反省です。

イタリア語の“アジョルナメント(aggiornamento)”という言葉をご存じでしょうか。

ヨハネ23世教皇が使用された言葉で、「時のしるし」を見極めて教会の教え、あるいはあり方を「現代に適したものにすること」を意味しています。

教皇様によれば、世界は刻々とそして大きく変化しているのに、カトリック教会は旧態依然、閉塞状態にある。

だから、「キリスト教の教えのすべてが、現代に、人から新たな熱意と明るいおだやかな心をもって迎えられる」(第2ヴァチカン公会議開会演説)ために、教会の窓を大きく開いて、今の時代にもっと「適応」する必要がある、ということでした。

第2ヴァチカン公会議は、1962~1965年に開催された会議です。

それから60年経った現在、わたしたちの信仰は今の時代に適応し、教会が開かれているでしょうか。

少なくとも、広報の役割を任せていただいているからには、久留米教会の”しるし”=開かれた信仰の場であることが伝わるようにもっと研鑽をつまなければ!

先週ご紹介した本の中で、ズンデル神父様はこのようにおっしゃっています。

人間社会の中での主の現存の継続、そのしるし、それを伝えるもの、これが教会である

キリスト教というものが、教会という形で私たちのあいだに住まわれる主の真の現存だからである

大切なのは私の救いではなく、私たちの手の中に託された神のいのちなのである。

キリスト者の召命は神の顔となること。

教会とは私たちであって、自分が生きた福音となる責任を感じながら、一人ひとりが他の人々にとって神の顔となるように努めるなら、今日の世界には喜びがあるであろう。

わたしたち一人ひとりが教会のしるしとなる、それがキリスト者の目指す生き方だということなのだと思います。

四旬節に思う

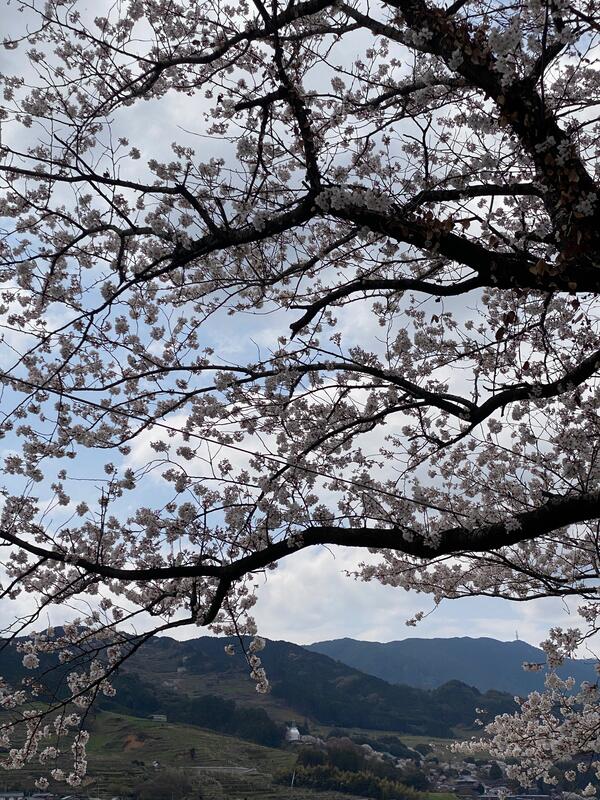

今年は朝晩の肌寒さがまだ続いていることが幸いし、桜を愛でる期間が長いので、我が家から見える耳納連山の中腹のいたるところにピンク色に染まった箇所が楽しめます。

イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化していた昨年、アメリカ各地の大学キャンパスでは、学生らが敷地を占拠し、ガザでの戦争に抗議する動きが盛んに行われていました。

そしてその後、大統領が変わり、激しい抗議行動が起きた名門大学を標的に、連邦資金を剥奪する大統領令が出されました。

さらに移民局に対し、グリーンカード(永住権)所持者を含め、デモに参加した外国人学生を国外退去させるよう指示しています。

政府の助成金の停止を言い渡されているのは、名門のプリンストン大学、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、ハーバード大学

https://japanese.joins.com/JArticle/332014

これまで守られてきた権利がいとも簡単に壊されています。

国益最優先という標榜の下、無駄を無くすために数万人単位で連邦職員が解雇されています。

世界では、民間企業のアメリカへの投資を中止する動きも始まり、報復の応酬が活発化しそうです。

変わらないと思っていたことが、こうも簡単に、大きく右に舵を切る様子をニュースで見聞きするたびに、イエス様の時代にインターネットが存在していたらどうなっていただろう、と想像します。

さて、過越の祭りと除酵祭が、二日後に迫っていた。

祭司長や律法学者たちは、策略を用いて何とかイエスを捕らえ、殺そうと謀った。

しかし、彼らは、「祭りの間はいけない。民衆が暴動を起こすかもしれない」とも言っていた。

(マルコ13・1〜2)

当時、過越祭の間の町の人口は通常の3倍ほどになったようです。

ユダヤ人たちの民族意識が最高潮に達するこの時を、あえて意図的にイエス様はご自分の使命の頂点の時として選ばれました。

(カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリーより抜粋)

情報があまりにも早く伝わるために起こること(例えば、韓国の大統領の罷免の裁判の際のデモ)を見ていて、イエス様のことを考えていました。

もし、あの時代に、イエス様が人々に語られた数々の言葉があっという間に世界に伝播していたら、いま私たちが信じているキリスト教はすぐにその流行が途絶えたのではないか、と思うのです。

使徒たちの命がけの宣教、初代教父たちの命を削るほどの奮闘。

2000年以上の歳月をかけて熟成され、イエス様の語られたことの本質を研究してきた学者だけでなく、信徒一人ひとりが教えを生活の中で昇華させてきたのが、現代のキリスト教です。

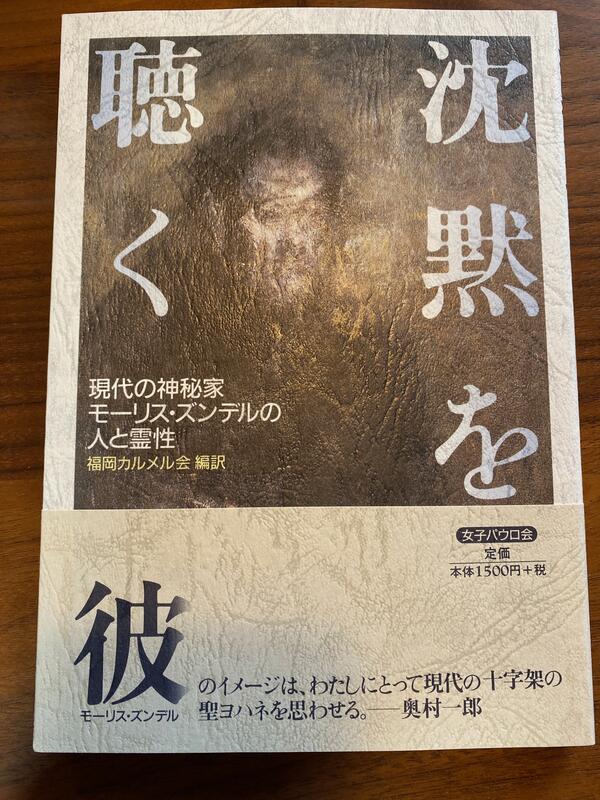

先日のサンパウロの出張販売で見つけた、この本を今読んでいます。

出だしから、目が覚める思いでした。

ズンデル神父は、50年ほど前に亡くなられたスイス人司祭です。

1930年代にはあまりに独創的すぎたその神学的思想、司牧の仕方などで、教会側からはほとんど無視され、同僚司祭たちからもつねに疑いの目で見られていたそうです。

何冊かの本を出されたのですが、この本は、彼の思想を一冊にまとめたものです。

少し、抜粋してご紹介します。

(紫の文字が本からの抜粋です)

「確かに、神のうちにはイエスの死の原因となった現実が永遠に存在しているはずです。

そしてある意味で、死ぬのは神であり、苦しむのは神であると言えるのです。

主のご受難にふさわしい次元を与えるためには、苦しむのは神であり、死ぬのは神であると言わねばならないのです」

公教要理にはこうあります。

「キリストは、その人性において、苦しみ、そして死んだ。

神性においては、苦しむことも、死ぬことも全くできなかった」

この箇所に照らしても、ズンデル神父の思想が当時は異端のように感じられていた、と本に書いてあります。

本のなかで解説を書かれている方は、こうおっしゃっています。

存在論的に言って、神は死ぬことはできない、それは確かです。

しかし、その死ねない神が死んだ、のがキリストの受難のことです。

愛の神秘です。

もし、人間キリストが死んだ、というだけのことなら、神秘でもなんでもありません。

ソクラテスも釈迦も、孔子も、すべて偉大な人が皆死にました。

その人たちの偉大さは「生き方」にありました。死んだことではありません。

もっと長く生きて、豊かな教えを説いてくれたほうがよかったと言えます。

これに対し、キリストの場合は違います。

そこでは、死そのものが生の無限の重味をあらわす神の愛の神秘となります。

ズンデルは、このことを明確に言ったまでです。

「死ぬのは神」という、この単語だけ見ると混乱するような思想に、目が覚める思いがしたのです。

キリスト教の教えの本質は、2000年前から変わらないはずです。

「神はあのときに死んだ」ということ。

わたしたちは、「復活された神」にいまこの瞬間も守られているということ。

イエス様の神としての死が意味することについて、四旬節のこの時こそとくに黙想したいと思います。

お恵みを受け取る

もう2週間以上も体調がすぐれず、風邪やコロナでもなく、黄砂と花粉が原因と思われる、むせかえる咳に悩まされています。

聖書を開いて今週の記事を書く、という気持ちの余裕がありませんでした。

それでも、毎日の小さなお恵みを見逃さずにノートに書き留める習慣は、忘れずに続けていました。

「主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは永遠」。

主に贖われた者は言え。

主は彼らに敵対する者の手から贖い、もろもろの国から、東と西、北と南の海から集められた。

彼らが悩みのあまり主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから救い出された。

主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町にたどりつかせた。

主の慈しみと、人の子らへの不思議な業に感謝せよ。

主は渇ききった魂を満ち足らせ、飢えた魂を善いもので満たされた。

(詩編107・1〜9)

お恵みノートは、20年近く続けている、わたしの習慣です。

お恵み=良かったこと、嬉しかったこと、幸せを感じたこと、思いがけない喜び、など、1日にひとつもなかったことはありません。

そんなことがお恵み?と思われるかもしれませんが、小さな喜びや幸せを受け取ると、「神様、ママ、ありがとうございます」と思わず呟くのも、わたしの長年の習慣なのです。

先日書いた、職場でのストレスの原因の人が、「お昼に食べて」とたこ焼きを買ってきてくれました。

(さすがにわたしへの態度が悪かったことを反省したのか!?)

洗濯機が壊れ、新しいのを買うしかない、と家電店に行ったら、「もったいないので修理したほうがいい」と思いがけない提案をされ、年度末の繁忙期にも関わらず迅速に対応してもらえました。

体調を崩していることを知った教会の方が、栄養ドリンクとケーキを届けてくれました。

別の教会の方も、「道の駅であなたが好きなお野菜(セリ!!)見つけたから」と色々なお野菜を買ってきてくれました。

こうしたわたしなりのお恵みを見逃さずに受け取ることで、心のキャパシティのうちの不安・悲しみ・寂しさが占める割合を減らすようにしています。

弱った手を強くし、

ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

見よ、お前たちの神を。

神の報いが来る。

ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる」。

(イザヤ35・3〜4)

体調がすぐれないと、どうしても気持ちまで落ち込んでしまいます。

自信をなくし、心に占める不安や心配事の割合が大きくなるのを感じます。

それでも、神様が毎日の暮らしの中にもお恵みを与えてくださっていることを感じることができる、それ自体がお恵みだと思えると、元気が出るのです。

教皇様の体調が心配です。

教皇様は、回心し、悔い改め、神のいつくしみを受け入れるべき時であるこの四旬節に、自分たち自身がまず何よりも神のゆるしの対象であることを忘れないように、と指摘されています。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「赦してもらうのだから、自分も人を赦さなければなりません。

隣人を赦して受け入れること、放蕩息子のたとえの“兄の心“を持たないこと。

特にこの四旬節は心がけてください。」

自分が日々受け取っているお恵み、神様がわたしたちの日々の罪をも赦してくださるというお恵みを、もっと深く噛み締めたいと思います。

信仰を噛みしめる

わたしは、33年前の御復活祭に受洗しました。

今年が33回目の四旬節です。

その年の3月22日に、まだ桜の便りはなかったような気がします。

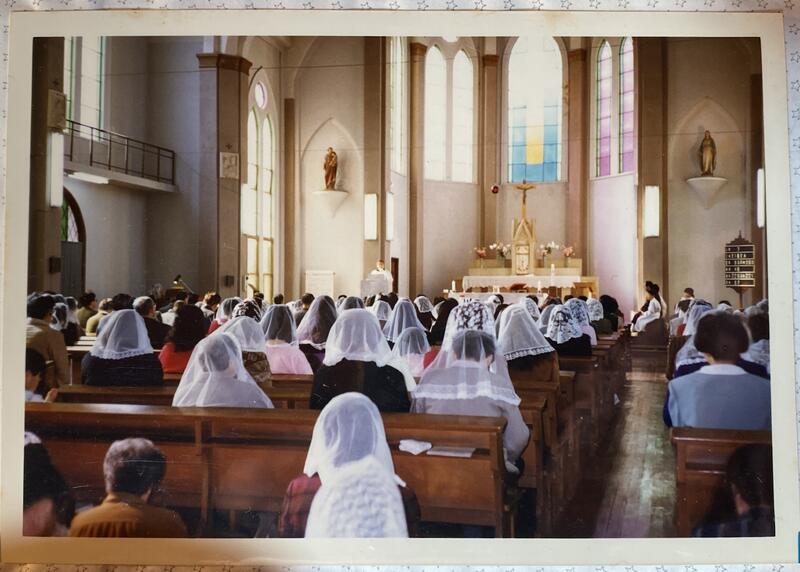

33年前、久留米教会での御復活祭の写真です。

.

先週の来住神父様のnoteには、こう書いてありました。

「私が洗礼を受けたのは1981年です。

今年が43回目の四旬節です。

43年のうちに、良くも悪くも平穏であろうと思っていた人生が意外に難しいとわかって来ました。」

来住神父様は、洗礼を受けていたから、聖書を読んでいたから、自分に降りかかった苦しみの意味を考えざるを得なかった、とおっしゃっています。

受洗を控えた方が、「まだ悩んでいる」「疑問がたくさんある」「心が定まっていない」、といったことをおっしゃるのを聞いたことがあります。

わたしが洗礼を受けた時、受洗への迷い、信仰・聖書への疑問など、持ち合わせるほどに考えもしていませんでした。

周囲から、「あなたは神様の子だ」「インマヌエルだ」と何度も言われて(調子に乗り)、洗礼を受けることは「正式な信仰の始まり」のような気持ちでした。

来住神父様が書かれているように、わたしもこれまでの年月、人間として成長していく過程に信仰と聖書があったことは何よりの救いでした。

神様に「どうしてですか?」「どうしたらよいですか?」と訴えることができた、そう言える対象は、最高の相談相手でした。

主に信頼し、主を望みとする者は祝福される。

その人は水辺に植えられ、流れの方にその根を伸ばす木。

暑さが来ても恐れず、その葉は青々としている。

旱魃の年にも心配はなく、実を結ぶのをやめることはない。

心はあらゆるものに勝って偽るもの、たばかるもの。

誰がこれを究めえようか。

わたし、主が心を調べ、思いを吟味する。

各々をその振る舞いに応じて

その行いの実に応じて報いるために。

(エレミヤ17・7~10)

(アンダーラインの箇所、聖書教会共同訳の聖書では、「主である私が心を探り、思いを調べる。おのおのが歩んだ道、その業が結んだ実に応じて報いるためである」となっています。)

信頼して望みをかけることができるよりどころがある、それが信仰の醍醐味です。

しっかりと根をはり、葉を青く茂らせ、実を結ぶように、心と心の芯(はらわた)を強く整えてくださる神様。

憂いを和らげてくださる神様を信頼する以外に、人生に降りかかる様々な問題を解決する術を知りません。

とはいえ、わたしがちゃんと聖書を読むようになったのは、この15年ほどです。

信仰について噛みしめて核心を持てるようになったのは、この10年ほどです。

いつもここに偉そうなことを書いていますが、書きながら噛みしめることが、ここ数年のわたしの信仰の基盤になっているのです。

自分が今歩んでいる道が実を結ぶように、と心がけながら。

あなたの立てた決心を思い起こし、十字架上の救い主の面影を、常に自分の眼前に置きなさい。

イエス・キリストのご生涯を思うなら、大いに恥じるべきことがあるはずである。

なぜなら、あなたは長い間、神の道に入っていながら、未だに、イエスに自分を一致させようと、真剣に努力していないからである。

彼の聖なるご生涯とご受難とを、熱心に、注意深く黙想するキリスト者は、自分に有益で必要なものを、そこに多く見出すであろう。

イエスにまさる何かほかのものを探す必要はないはずである。

(「キリストに倣いて」 第1巻第25章6)

3/20長崎・浦上教会での司祭叙階式には、久留米教会からバスで34名が参列しました。

久留米で司牧実習をしてくださったホンさんの、晴れやかな、新しい出発の日でした。

来月の御復活祭で洗礼を受けることになっている方が、中村大司教から祝福をいただいた時に、「よくいらっしゃいました」と声をかけられたそうです。

「祝福が心に染み渡りました」と感激されていました。

わたしたちキリスト者には、このように、信仰を噛みしめる幸せな瞬間があります。

愛する者よ、あなたの魂が幸いであるのと同じように、万事において恵まれ、また、健やかであるようにと祈っています。

兄弟たちが来て、あなたが真理のうちに歩んでいることを証ししてくれたので、わたしは非常に喜んでいます。

事実、あなたは真理のうちに歩んでいます。

わたしにとって、子供たちが真理のうちに歩んでいると聞くことほどうれしいことはありません。

(3ヨハネ1・2~4)

この聖句は、友人がわたしの誕生日プレゼントに添えて送ってくれた箇所です。

こうして信仰の分かち合いができることも、幸せなお恵みです。

ストレスと向き合う

今年の四旬節にあたっての教皇様のメッセージ、この一文が目と心に留まりました。

「この四旬節、神がわたしたちに求めるのは、生活において、家庭で、職場で、小教区や諸共同体において、他者とともに歩めているか、その声に耳を傾けられているか、自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈せずにいられているかということです。」

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/02/28/31569/

皆さんは、どのようなことに、どのようなときにストレスを感じますか?

わたしは最近、いろいろなことにストレスを感じて疲れてしまっている気がしていましたので、ストレス度自己テスト、というのをネットで見つけてやってみました。

日常生活でのストレス、職場でのストレスの2つのパターンでテストしてみたのですが、「あなたは『軽度のストレス状況』(多少のストレスはあるが、大きな問題はない)にあるようです。」という結果でした。

ようは、自分で「自分はストレスを感じている」と思い込んでいるだけで、心とからだには大した不調はない、ということがよく分かったのです。

つまり、「自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈していた」ということを自覚しました。

⚫︎人々を不安にするものは、事柄それ自体ではなく、その事柄に関する考え方である

⚫︎自分ではどうしようもない物事は軽視せよ

⚫︎自由に生きていくうえで重要なことは、自分がどのような人間かをしっかりと把握し、自分の強みに磨きをかけることだ(日々、内省すること)

古代ローマの奴隷出身のストア派哲学者、エピクテトスの残した格言です。

古代ローマの人々も、やはり人間関係や仕事のストレスを抱えていたと思われます。

⚫︎ストレスを感じているのは、自分の意に沿わないからなのではないか、と立ち止まって考えてみる

⚫︎夢に出るほど考えたところで、明日何かが変わるわけではない

⚫︎今日の自分の言動は本当にあれで良かったのかを毎晩反芻し、明日はよりよく過ごすこと

エピクテトスの言葉に沿ってみると、うまくストレスと向き合える気がしてきました。

主よ、わたしたちを思い起こし、この悩みの時、あなたご自身をお示しください。

わたしに勇気をお与えください。

すべての主権を統治する方、神々の王よ。

主よ、あなたの手をもってわたしたちをお救いください。

わたしをお助けください。

わたしはただ一人、わたしにはあなたのほかに誰も助け手はおりません。

すべてに勝って力ある神よ、絶望のうちにある者の声を聞き、悪を行う者の手からわたしたちをお救いください。

また恐れからわたしをお救いください。

(エステル記C 23,25,30)

ストレスを感じていると思う時は、神様への信頼が損なわれている時かもしれません。

わたしのストレスの多くは仕事に関することですが、いつも結局はこう自分に言い聞かせて落ち着くようにしています。

「母が感じていたストレスに比べたら、こんなことはちっぽけな悩みに過ぎない」

わたしたちは四方八方から苦しめられていますが、行き詰まりはしません。

途方に暮れますが、望みを失いはしません。

迫害されますが、見捨てられはしません。

打ち倒されますが、滅びはしません。

わたしたちは、いつもイエスの死に瀕した状態を体に帯びています。

それはまた、イエスの命がこの体に現れるためでもあります。

実に、わたしたちは生きていますが、イエスの故に絶えず死の危険にさらされています。

イエスの命が、わたしたちの死すべきこの身に現れるためです。

そこで、死がわたしたちの内に働いでいますが、命があなた方の内に働いていることになります。

(1コリント4・8〜12)

パウロが献身的に働いていた宣教活動において受けた苦しみは、そのことを通してイエス様の死が働き、自分自身と信徒たちにイエス様の命を現すための犠牲だったのです。

地下鉄サリン事件から30年です。

事件から25年後の2020年に最高裁で判決が確定し、オウム真理教の後継団体「アレフ」が支払い義務を負う賠償金約10億円が未だに支払われていないことをニュースで知りました。

東日本大震災から14年です。

福島原発の廃炉への工程が予定通りに進んでいないことも懸念されます。

物事の解決には、なんと時間がかかるのだろうかと痛感させられます。

30年前のテロの犠牲者のご家族、いまだ後遺症やトラウマに悩む方々。

帰還者が想定通りに戻らず、故郷の再生に不安を抱く地域の方々。

そのような方々の抱えるストレスを想像すると、日々のちっぽけなこと(目をつぶればいいこと、気にしなければいいこと)にストレスを感じたわたしが恥ずかしくなります。

今週のお恵みは、ストレスと向き合う方法をこうして神様と母がわたしに気づかせてくれたことでした。