カテゴリ:その他

信じるとは

二日市教会の献堂式に参列しました。

新しい教会のスタートに立ち会える機会はなかなかないことですので、素晴らしい体験でした。

・・・・・・・・・・・・

わたしは、この人々のためだけではなく、彼らの言葉によってわたしを信じる人々のためにもお願いします。

どうか、すべてのものを一つにしてください。

父よ、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるように、

彼らもわたしたちのうちにいるようにしてください。

あなたがわたしをお遣わしになったことを、世が信じるようになるためです。

また、わたしはあなたからいただいた栄光を彼らに与えました。

わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです。

あなたがわたしをお遣わしになったこと、そしてあなたがわたしを愛してくださったように、

彼らも愛してくださったことを、世が知るようになるためです。

(ヨハネ17・20〜23)

イエス様が捕えられる直前に、「自分のため」「弟子たちのため」そして「信者のため」に祈られた言葉がまとめられているのが、ヨハネ17章です。

この20〜26は、信者のために祈りを捧げられたものです。

わたしたちは、何を信じているのでしょうか。

カトリック信者である、とは、何を信じているということなのでしょうか。

先日、ジュセッペ神父様がお説教でおっしゃいました。

「信仰とは、大理石の柱のようなものではありません。

病気や困難が起きた時、疑うことがあるのは当然のことです。」

今、この本を読んでいます。

中身を少しご紹介しますと、著者の石川さんによると、イエス様が十字架上で「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と絶叫したのは、神に対する抗議だったのだ、と。

わたしは、旧約聖書を大切にされていたイエス様が最後に詩編の祈りを口にしたことは神への信頼の証である、という教えを納得して理解していましたので、石川さんの「無理のあるこじつけだ。激痛の中での壮絶な人生の今際の際に、本当に言いたいことをズバリと言うのが自然なことだ。」という論調には疑問を感じました。

ですが、その後にこう書いてありました。

イエスのこうした言葉は、「信じる」と矛盾するものではないと言うべきかもしれません。

本当に全く神を信じていなかったら、神に対する抗議や疑いが口から出てくるはずがありません。

神に対する文句は、神の存在が前提とされていなければ不可能です。

本当に神を「信じ」ていて、本当に「神は我とともにある」と考えているからこそ、抗議や疑いを含めて、神に対して何かを言うことができるわけです。

苦しいときには神に文句を言ってもいいし、その存在を疑う言葉を口に出しても構わないでしょう。

ちっぽけで愚かな人間が、その狭い視野であれこれ文句を言ったり疑ったりしても、それにも関わらず常に我とともにいてくださるものを「神」と呼んでいるはずだからです。

確かに、イエス様は神である前に、わたしたちと同じ「人」であられました。

イエス様でさえ、神様に抗議され、神様の全能性を疑うような言葉を口にされたのだから、わたしたちもそのような弱い存在であることを恥ずかしく思うことはない、と思えます。

マザーテレサの死後に刊行された彼女の書簡とその解説の書「マザーテレサ 来て、わたしの光になりなさい!」の中には、彼女がある神父様に宛てた手紙が紹介されています。

「わたくしの魂のなかで神の場は白紙です。

わたくしの内に神は存在されません。

神を欲する痛みが非常に強いので、わたくしはただただ神を求めるのですが、わたくしが感じるのは、神がわたくしを望まれないことです。神は不在です。」

マザーテレサでさえ、このような心境になられたことがあるのです。

このように、むしろ「信じることができません」と素直に告白することこそ、真の意味で信仰的なのかもしれない、と本の著者は言います。

ヨハネの福音書にあるように、

「あなたがわたしをお遣わしになったこと」

「あなたがわたしを愛してくださったように、彼らも愛してくださったこと」

わたしたちは、このことを信じているのです。

神様は全能であり、祈ればなんでも叶えてくださるのだ、といった都合のいいことだけを信じるのが信仰ではありません。

今週の聖書朗読と読書から、改めて良い気づきが得られました。

世界遺産の姫路城、またの名を白鷺城に行ってきました。

(今日の記事とは関係ないのですが、あまりにも美しかったので。)

永遠のいのち

去年の秋に膝の手術をし、今は回復していますが、今度は腰痛に悩まされています。

長年の義足での生活の影響でしょう。

これからは、こうして身体と向き合って生きていくことになりそうです。

そして、これは神様からの徴だと思っています。

神様がわたしを気にかけてくださっているんだ、と思っています。

「身体に不調が出ていて辛いだろうけど、ちゃんと導くから安心しなさい。」そう言ってくださっている気がしています。

「去年と今年、膝と腰を悪くしたのは、あなたがこの2年『天中殺』の真っ最中だからだ」と知り合いに言われて驚きました。

占いですから、信じることも惑わされることもありませんが、「運が悪い」と言われるのはやはり残念です。

先日、大きな荷物が届きました。

玄関に「配達物は玄関前に置いて行ってください」と張り紙をしているので、たいていの荷物は置いておかれるのですが、「重い荷物なので中に置いておきますね」と配達の方が玄関の中に運んでくれました。

腰痛に耐えながら食事の用意をしたら、「美味しかった~!」と父が言ってくれました。

こうした些細な事に喜びと幸せを感じることができるのはお恵みで、「信仰を持っているおかげだ、わたしは運がいい!」と思えます。

そんな今週、目に留まったのは詩編の次の箇所でした。

主よ、わたしの声を聞き、わたしが叫び求める時、わたしを憐れみ、答えてください。

わたしの心はあなたの言葉を借りて言います、

「わたしの顔を求めよ」と。

主よ、わたしはあなたの顔を求めます。

わたしの助けとなってください。

わたしの救いの神よ、わたしを見捨てず、見放さないでください。

たとえ、父母が見捨てても、主がわたしを迎え入れてくださる。

主を待ち望め。

心を強くし、雄々しくあれ。

主を待ち望め。

(詩編27・7~10,14)

主よ、わたしを見捨てないでください。

わたしの神よ、わたしから離れないでください。

主よ、わたしの救いよ、急いで助けにきてください。

(詩編38・22~23)

キリスト者の信仰は、運勢に惑わされたり、運命に囚われたりはしません。

年明けから、この本を読み進めています。

ベネディクト前教皇が学者であったことは知っていましたが、枢機卿になられる以前は長い間大学で教鞭をとられていたことはこの本で初めて知りました。

とても難しい本ですが、ひとつひとつの言葉に重みがあり、丁寧に読みたいと思っています。

『聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます』

毎週、なんとなく唱えている言葉ですが、次の下りを読んですーっと心に落ちました。

「永遠のいのち」とは、現代の読者がすぐに想像するように、死後のいのちのことではありません。

「永遠のいのち」とはいのちそのもの、本来的ないのち、今この時において生きられ、物理的な死によって何らかの影響を蒙ることのないようないのちなのです。

今、「いのち」を得ること、何ものによっても、何びとによっても奪われ、破壊されることのない真のいのちを得ることが問題なのです。

初期のキリスト教徒たちは、単純に自分たちを「生きるもの」と呼んだのでした。

彼らは、すべての人たちが探し求めているもの、いのちそのもの、完全な、それ故破壊されることのないいのちを見出していたのでした。

「永遠のいのち」は「認識」によって、「知る」ことによって与えられるというものです。

人間は自分の力で、自分のためだけに、永遠のいのちを得るのではありません。

自ら「いのち」である方との関係において、いのちある者となるのです。

死は人間から生命を奪うことができるかもしれません。

しかし、それを超えたいのち、真のいのち、それは残るのです。

わたしたちはイエス様、神との関係のうちに生きているということです。

わたしたちが信仰を得たというのは、神の愛を知り、それが永遠のいのちを生きることであると認識したということです。

こうも書いてあります。

キリスト者はあれやこれやのことを信じるのではありません。

キリスト者は究極的にはただ単純に神を信じるのであり、唯一のまことの神の存在を信じるのです。

朝、「今日の運勢」を気にして一日をスタートさせるよりも、今日も神様に導いてもらえるように祈ることから始めるほうが良いですよね!

四旬節を前に、良い気づきを得ることができた気分です。

灰の水曜日のミサの準備ができました。

人に伝えるために

寒い寒い一週間でした。

最低気温が氷点下という日が続き、高騰する電気代を気にしながらも、エアコンをつけ続けて過ごしました。

そんな中、考えていたのは「ウクライナの人たちは日本よりずっと極寒の中、電力の供給が制限されているのだ。」ということでした。

そして、最近よく考えます。

おそらく今回の戦争を将来歴史に記す際には、『ある種の第三次世界大戦であった』となるのではないか、ということを。

武器や戦車を供与しているだけで参戦しているわけではない、というのには疑問を感じています。

1日も早くこの戦争が終わることを願うばかりです。

・・・・・・・・・・・・・・

自分の気持ちや考えを人に伝える、というのは難しいことです。

特に最近は、SNSなどで一方的に、しかも安易に自分の価値観による主張を発信することで人を傷つけ、追い込み、裁判にまでなるケースあります。

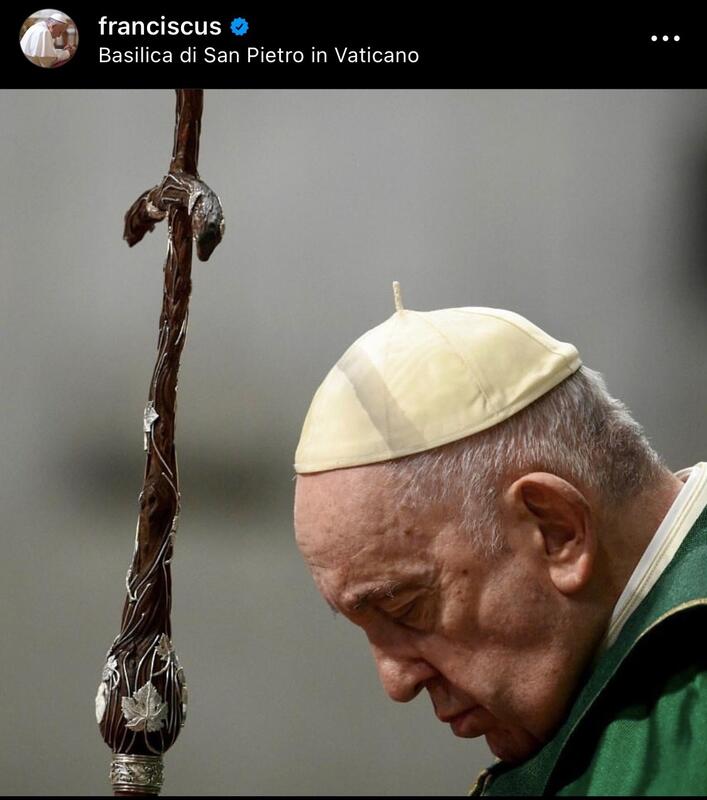

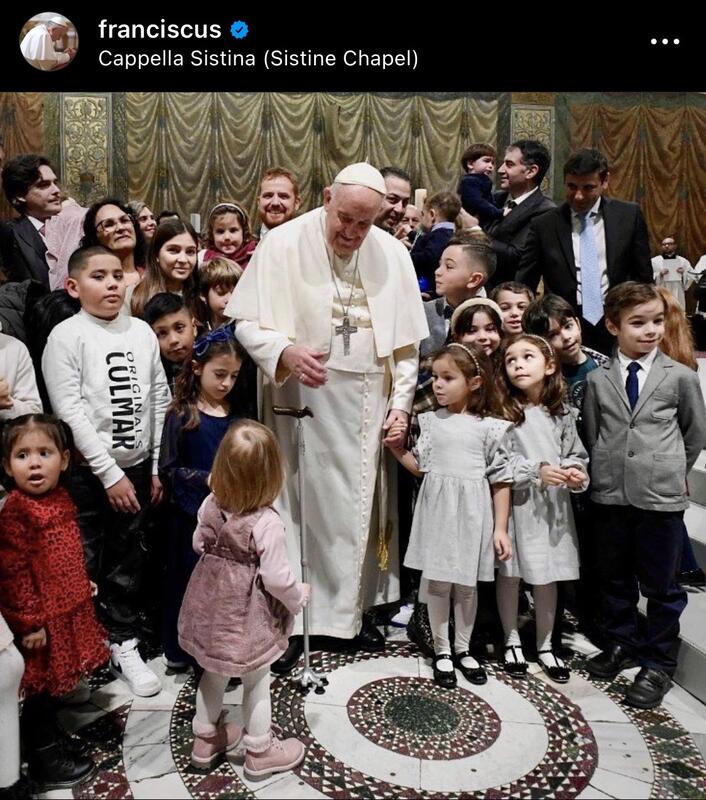

教皇様は今年の世界広報の日について、これまでの「来て、見なさい」、「心の耳で聴く」といったテーマに続き、今年は「『愛に根差した真理に従い』心を込めて話す(参照 エフェソ4・15)」(仮訳)を選ばれました。

「心を込めて伝えるとは、読む人、聞く人に、今日の人々の喜びや恐れ、希望や苦しみに対するわたしたちの分かち合いを理解してもらうことである。

このように話す人は、相手を大切に思い、その自由を尊重する。」

「わたしたちが『愛に根差した真理』に従って語るためには、自らの心を清める必要がある。

純粋な心で聞き、話してこそ、わたしたちは外見の奥にあるものを見、混乱した騒音を克服することができる。」

このように教皇様はおっしゃっています。

相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す。

いつも、教皇様のお言葉から大切な教えをいただきます。

「善い木は悪い実を結ばず、悪い木は善い実を結ばない。

木はそれぞれの実によって分かる。

善い人は、心にある善い倉から善い物を出し、

悪い人は、心にある悪い倉から悪い物を出す。

口は心に溢れることを語るものである」。

(ルカ6・43〜45)

耳の痛いことばです。

「木はそれぞれの実によって分かる。」

「口は心に溢れることを語る。」

だから、自らの心を清める必要があるのです。

心の中によどみがあれば、口から出る言葉は善い物ではありえません。

ほんの数分お話をしただけで、相手の人となりや価値観が伝わってくることがあります。

同じように、自分が発する言葉、こうして書いて残る文章には責任を持たなければなりませんね。

(いつも長くなってしまいます・・・。)

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen.

訳によって、伝わり方が違うと思いませんか?

信仰を持っているから確信できる。

信仰があるから保証される。

見えない事実を確認するのはわたし。

見えないものを確信させるのは信仰。

これらの人々はみな、信仰を抱いて死にました。

彼らは、約束されたものを受けませんでしたが、遥かにそれを望み見て歓呼の声をあげ、自分たちが、この世では異邦人であり、旅人に過ぎないことを表明しました。

(フランシスコ会訳)

自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいの者であることを公に言い表したのです。

(新共同訳)

(ヘブライ11・1、13)

どちらが皆さんにとっての「信仰」を言い表していると感じますか?

もちろん、どちらでも良いのです。

純粋な信仰心で読んだ時に、どちらの方が自分に伝わってくるか、だと思います。

種を蒔く人はみ言葉を蒔くのである。

み言葉を蒔かれた道端のものとはこういう人たちのことである。すなわち、み言葉を聞くと、すぐにサタンが来て、彼らのうちに蒔かれたみ言葉を取り去ってしまう。

岩地に蒔かれたものとは、み言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、彼らには根がなく、一時的なもので、後になってみ言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人たちのことである。

また、茨の中に蒔かれたものとは、み言葉を聞くが、この代の思い煩いや富の誘惑、またそのほかのいろいろな欲望が、彼らのうちに入ってきて、み言葉を覆いふさぎ、実を結ばない人たちのことである。

そして善い土地に蒔かれたものとは、み言葉を聞いて受け入れ、ある者は三十倍、ある者は六十倍、また、ある者は百倍の実を結ぶ人たちのことである」。

(マルコ4・14〜20)

キリスト者の信仰について言い表されているのです。

善いみ言葉は、相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す土壌が整っていてこそ伝わり、実を結ぶのです。

教会でともに働く

ACジャパンのこのCM、大好きです。

「たたくより称えあおう

それが優しい世界」

ラップが心地よく聞こえます。

ACジャパンのホームページには、このCMの意図をこのように解説されていました。

多様性が求められる時代、世代を問わず、自分と異なる立場や考え方に対する不寛容な行動が社会的に問題になっています。

攻撃し合うのではなく、相手を尊重し認め合うことの大切さ、そこから生まれる交流を伝えます。

特にこのコロナ禍になってから、SNS上での誹謗中傷やすべてを政治の責任にしようとする風潮がエスカレートしているように感じます。

久留米教会では、毎月第2日曜日のミサで手話通訳を行っています。

以前もここに書きましたが、「耳の不自由な人が参列しているわけでもないのに、何の意味があるんだ」という意見があったことは事実です。

手話通訳ミサは、久留米教会がさまざまな方に開かれている教会であることのひとつの表れです。

そして、手話通訳をしている信徒は、教会共同体のために働いてくれているのです。

わたしは久留米教会で洗礼を受けましたが、受洗後すぐに東京の大学へ戻り、イグナチオ教会に通っていました。

イグナチオ教会はとても大きな共同体ですし、一緒に参列していたシスターと妹の他に信徒に知り合いはおらず、教会の活動に参加したこともありませんでした。

あれから月日がたち、今では久留米教会にたくさんの知り合いができ、教会委員としても働かせていただくようになりました。

先週は、ミサの先唱をさせていただいたのですが、ミサ後に「教会のために働いていらして素晴らしいわね」とお声かけいただいて嬉しくなったり。

少しは教会の活動のことを分かってきたようなつもりになっていました、が。。。

先週、新しくいただいたお役目である、筑後地区宣教司牧評議会の会合に参加しました。

筑後地区(二日市・小郡・今村・本郷・大牟田・久留米)の教会の代表者が集まり、評議会の会長でもある神父様のご指導の下、地区としての宣教司牧活動を行ってこられています。

月刊誌「福音宣教」の1月号には、様々な宣教司牧の活動についての記事がありました。

評議会に参加された各小教区の方々のお話。

「福音宣教」に寄稿されていた様々な活動。

ある種のカルチャーショックのようなものを受けたのです。

わたしはまだまだ教会での働きについて何も知らない!と。

当然ながら、皆さん、それはお仕事ではありません。

ご苦労もかなり多いように思われます。

それでも、誠実に、真剣に取り組まれている働きからは、充実から来る楽しさのようなものが感じられます。

そして何より尊敬するのは、「教会での働き」を「継続」して長年続けていらっしゃるということです。

どの活動も、どの小教区でも、同時に後継者を育てることにも取り組んでいらっしゃるのです。

確かにあなた方は、わたしたちの奉仕を通じて書きあげられた「キリストという手紙」であり、墨ではなく生ける神の霊によって、石の板にではなく人間の心の板に書きつけられたものです。

自分自身から何かが生じるなどと認める資格がわたしたちにあるのではありません。

かえって、わたしたちの資格は神からのものです。

神は、わたしたちを新しい契約に奉仕する、つまり、「文字」にではなく「霊」に奉仕する資格のある者としてくださいました。

(2コリント3・3〜6)

「教会で自分にできることはないか。」

ずっとそう思っていました。

ミサの前後に忙しく立ち振る舞い、いろいろなお世話をされている先輩信者さんや、ミサの進行をする先唱の方を見ていて、ずっとそう思っていました。

以前あるシスターが、「修道院は聖女の集まりだと思ってるでしょ?そんなことないのよ!いろいろあるのよ!」と笑っておっしゃっていましたが、共同体もある種の社会の縮図です。

色々な方がいて、色々な問題もあり、多くの働き手がいなければより良く前進することは難しいのです。

教会でみなさんとともに働くことを続けて行きたい、と決意を新たにしたところです。

人の心を読み取る方は、霊の思いが何であるかをご存知です。

霊が、神のみ旨に従って、聖なる人々のために執りなすからです。

神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことを私たちは知っています。

(ローマ8・27〜28)

「たたくより称え合おう」

これも、心に刻みたいテーマです。

今年の誓い

新年、明けましておめでとうございます。

今年も皆様にとって、恵み溢れる豊かな一年となりますように。

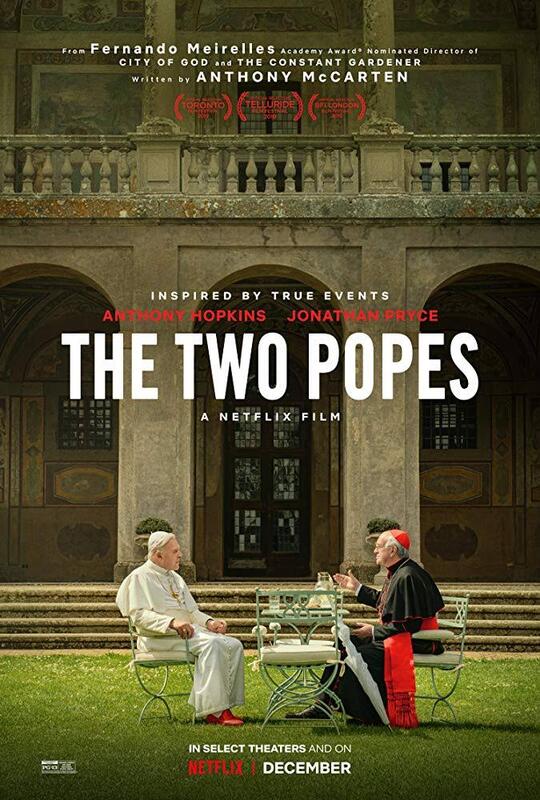

前教皇ベネディクト16世がご逝去されました。

皆様は、「2人のローマ教皇」という映画をご覧になったでしょうか。

この映画が公開された時、このページで紹介したことがありますが、もう一度皆様にお勧めさせてください。

この映画は、ベネディクト16世がベルゴリオ枢機卿を後任に押すために説得を繰り返す、2人の交流の様子が丁寧に描かれたものです。

実際にバチカンで撮影されたこと、2人の俳優が同時にアカデミー賞にノミネートされたことなどでも話題となりました。

アンソニー・ホプキンスがドイツ訛りの英語を話すだけでなく、容姿も風貌も、本当にそっくりです。

わたしの抱いていた前教皇様のイメージとは違い、厳格ながらもユーモアのセンスと愛嬌のある様子が描かれていて、むしろベルゴリオ枢機卿(現 フランシスコ教皇)の方が頑固で融通が利かないようなところがあるのが面白いのです。

この映画で特にわたしが印象に残っているのは、ベネディクト16世がベルゴリオ枢機卿に告解をするシーンです。

当時、幾つものスキャンダルに見舞われ、精神的肉体的に疲労困憊していた教皇が、正反対の主義主張・性格の枢機卿に次第に心を許していく様には、心が揺さぶられます。

そしてその後、バチカン美術館に見学に訪れていた多くの観光客にもみくちゃにされながら、気さくに、楽しそうに自撮りに応じるベネディクト16世の様子が、本当に微笑ましいのです。

ぜひ、ご覧いただきたい映画です。

天国で安らかにお過ごしになられますよう、心からお祈りいたします。

・・・・・・・・・・・・

1月1日、元日の主日のミサで、新成人の祝福が行われました。

20歳を迎える3名の新成人が参列し、宮﨑神父様の祝福を受けました。

3人は、今年の抱負を抱いていることでしょう。

そして大人として扱われることになるこれからの人生に、期待と希望を持っていることでしょう。

20歳の時、皆様はどのような誓いをしましたか?

覚えていらっしゃいますか?

わたしは、20歳になってすぐに、大きな病気をしました。

それまでは、勉強とスポーツに明け暮れ、何となく幸せに生きていましたので、生死に関わるような大病を20歳の時に経験したことで、そしてその後すぐに洗礼を受けたことで、文字通り「生まれ変わり」、新しい人生を歩み始めました。

生きていれば誰も、節目となるような出来事に遭遇するでしょう。

まずは、20歳という成人の年は大切にしたい節目です。

人生とは、生きるとは、楽しむことだ。

若い彼、彼女には、そう思ってほしいものです。

望まなくても、辛いことや悲しいことは必ず起こります。

まずは、楽しんで!と伝えたい。

わたしも、今年の誓いを立てました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

素直に耳を傾ける

朝晩の澄んだ空気、本当に気持ち良い季節です。

「朝起きてすぐの心の状態が、その日1日を決める。」

昔読んだ本にそう書いてありました。

この何年もずっとこのことを心に留めていて、起きてすぐにカーテンと窓を開け、神様と母に挨拶をして、「今日も一日よろしくお願いします!」と口に出して言うようにしています。

31年前の今頃は、東京の大きな病院に入院していました。

新宿の都庁のすぐそばの病院で、14階の病室からは山手線沿線の街が一望でき、空気の澄んだ日には、遠くに富士山も見えました。

病室からその景色を見渡した瞬間に思ったことは、今でも忘れられません。

「この景色の中に、幾つの病院があって、何人の人が病気で入院しているのだろう。

わたしはその多くの人の中の一人に過ぎない。

わたしは神様から守ってもらえてるはずだから、全然大丈夫!」

ハタチのわたしの心に浮かんだその気持ちは、その後の長い入院生活でもずっと変わりませんでした。

最近、また大きな病院に通院するようになり、コロナが落ち着いたこともあるのでしょうが、本当に多くの方が病院を受診されていることに驚きます。

「スーパーで出会う人々とは違う。

この人たちは皆、どこかに病気や不具合を抱えているんだ。」

25日のミサの福音書では、金持ちとラザロのたとえ話が読まれました。

金持ちは、死んでからようやく周りを思いやる気持ちを見せます。

そして、周りと言っても自分の兄弟のことだけでした。

アブラハムに頼むときにでさえ、「彼らもこんな苦しい場所に来ることがないよう、きびしく言い聞かせてください。」と自己中心的な言い方です。

それに対しアブラハムは、「彼らの言うことを聞けば良い」と答えます。

それでも食い下がる金持ちは口答えをします。

「しかし、アブラハムは言った。『もし、モーセや預言者たちに耳を傾けないなら、たとえ、誰かが死者の中から生き返っても、彼らはその言うことを聞かないであろう』」。

(ルカ16・19〜31)

聞いて行動することが求められているのです。

聞いても行動しないのならば、全く意味がありません。

まずは、耳を傾けるのです。

今、わたしたちの助けを必要としている人のために、心を開き、耳を傾け、愛の実践を実行することが必要なのだ、と、宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

病院での出会いについて書いたのは、聖体奉仕者の役割を担っていらした方から「コロナ禍になって、病院やご自宅に聖体を持って行くことができなくなって久しい。求めていらっしゃる方がどのくらいいるのかも把握できていない。」というお話を伺ったからです。

宮﨑神父様にお願いしてみました。

「病院はまだ外部からの訪問を受け入れないでしょうが、ご自宅にいて教会に来ることができないご高齢の方のために聖体奉仕者の方々が働けるように、司教様に聞いてみていただけないでしょうか。」

わが子よ、施すべき相手に善行を拒むな、あなたの手にその力があるなら。

出直してくれ、明日あげよう、と友に言うな、あなたが今持っているなら。

友に対して悪意を耕すな、彼は安心してあなたのもとに住んでいるのだ。

理由もなく他人と争うな、あなたに悪事をはたらいていないなら。

不法を行う者をうらやむな、その道を選ぶな。

主は曲がった者をいとい、まっすぐな人と交わってくださる。

主に逆らう者の家には主の呪いが、主に従う人の住みかには祝福がある。

主は不遜な者を嘲り、へりくだる人に恵みを賜る。

(箴言3・27~34)

耳を傾け、聞いて、自分が今何をすべきかを自問し、実行する。

できないことに囚われずに、やるべきこと、できることを。

神父様のお説教を聞いて、このことを強く感じた日曜日でした。

主の御手にあって王の心は水路のよう。

主は御旨のままにその方向を定められる。

人間の道は自分の目に正しく見える。

主は心の中を測られる。

神に従い正義を行うことは、いけにえをささげるよりも主に喜ばれる。

(箴言21・1~6)

信愛から自転車で来られて誰にでも元気にご挨拶してくださるシスター、お御堂に入る前に必ずマリア様のご像の前でお祈りされるご夫婦。

こうした風景が、本当に大好きです。

神様からのサイン

毎週、ここを読むのを楽しみにしてくださっている仲良しのおばさま方。

最近はなかなかお目にかかる機会がなくなっている方もいらっしゃるのですが、感想を聞かせてくださったり近況を知らせるお電話をくださり、色々とお話しするのも楽しみの一つです。

みなさん、何かしら健康上の問題、日常生活の変化などがあり、何事もなく平穏な日々というわけにもいかないようです。

わたしは、膝の痛みに悩まされています。

この痛みと付き合い始めて1年になります。

最近はますますひどくなってきてかなり辛いのですが、先日、フッとある考えが下りてきたのです。

「この痛みとうまく付き合っていくには、これは神様からの何らかのサインなのだ、と思ったほうがいい。」

そうしたら、(痛みは全く改善しませんが)気持ちがちょっとだけ楽になりました。

信仰を持っていない人からしたら、「それって、プラシーボ効果じゃ?」と言われそうですね。

プラシーボ効果とは、本来薬としての効能が全くない物質を摂取しているのに、「お薬が効いた!」と感じる効果のことです。

一種の「思い込みによる心理的な働き」なのだそうです。

識別は、思いがけない出来事の中で、イグナチオの足の負傷のように、時には不快な状況の中でも、主が与えるサインを認識することを助けてくれる。

そして、彼の場合のように、そこから永遠に人生を変える出会い、人生の歩みをより良いものとする出会いが生まれることがある。

教皇フランシスコ

9/7バチカン一般謁見での講和より

どのような困難な状況にあっても、その日々の中に神様からのサインを見出そうと思えることは、それ自体がお恵みでしょう。

いま、アリストテレスに関する本を読み進めているのですが、彼の父親はお医者様でした。

医者と言っても、当時(紀元前4世紀)は、病気の原因は神々の怒りだと考えられていて、医者は病人を癒すために医術の神(アスクレピオス)の力を引き出すという、魔術師のような役割でした。

それでも、アリストテレスの父のニコマコスは新しい発想の医者だったそうで、病気の原因は自然に由来するので、自然に即した方法で病人を治療することができる、という、当時にしては革新的な考えの流派に属していました。

そうした父親の影響がベースにあり、アリストテレスは哲学者として、当時のライバルたちとは一線を画す価値観と感性を磨いていきます。

彼にとって、善い生活とはこの世で幸福に暮らすことでした。

そのための鍵は、友情、家庭生活、政治への参与、観想といったものであると主張しました。

こうした考え方は当時としてはかなり「先を行った」もので、10数世紀のちに彼の倫理学書が再発見されたときには、天国に望みを託しているキリスト教徒たちを驚愕させました。

アリストテレスはBC384〜322年に生きた人です。

イエス様がお生まれになるよりも300年以上も前に、ギリシャには優れた哲学者、数学者、天文学者などが数多くいて、ある程度の階級の人々は、非常に高度な知的教育を受けていたのです。

ですが、長きに渡りイエス様の時代も、病気や災害は(いろいろなパターンの)神の怒りによる仕業、先祖の冒した罪によるものと信じられていました。

そうではないということを知っている、現代のわたしたちは幸いです。

神様は、災害をひき起きしてわたしたちを不安に陥れるようなことはなさいません。

美しい自然を与えてくださるのが神様です。

18日のミサのアレルヤ唱は、本当に美しい聖句でした。

アレルヤ アレルヤ

イエス・キリストは富んでおられたのに貧しくなられた

あなたがたがキリストの貧しさによって 富むように

アレルヤ アレルヤ

主は豊かであられましたが、あなた方のために貧しくなられた、という慈しみです。

ご自分の貧しさによってあなた方を豊かにしようとなされたのです。

(2コリント8・9)

わたしは、わたしを強くしてくださった、わたしたちの主キリスト・イエスに感謝しています。

この方が、わたしを忠実な者と見なして務めに就かせてくださったからです。

(1テモテ1・12)

神は、わたしたちがどのような苦難にある時でも慰めてくださいます。

そこで、わたしたちも、自分たちが神から慰めていただくその慰めによって、あらゆる苦難の中にある人を慰めることができるのです。

わたしたちが苦しみに遭うとするなら、それは、あなた方が慰められ救われるためですし、わたしたちが慰められるとするなら、それは、あなた方がわたしたちも受けているのと同じ苦しみを耐え忍ぶにあたって、力を発揮する慰めがあなた方に与えられるためです。

(2コリント1・4〜6)

あなたは、持っている確信を、自分自身のために神の前にもち続けなさい。

行おうと決心したことについて、心に疑いを持たない人は幸いです。

確信に基づいていないことはすべて、罪なのです。

(ローマ14・22〜23)

この場合の確信とは、信仰という意味です。

神様からいただいているサインを見逃さす、聞き逃さず、今という時に与えられている使命を果たすと決心しています。

聖書をこうして読み進め、自分が求めている言葉を見つけることは、膝の痛みで外出もままならない今のわたしにとって、最高の贅沢です。

洗礼を授ける(バプティゾー)を「漬ける」と訳した人がいます。

「聖霊によって洗礼を授ける」は「聖霊漬けにする」と言ってもよいかもしれません。

福神漬けの中に入っている野菜が、それぞれの個性を失わず、それぞれの野菜のままでありながら、すべての野菜が福神漬けになっている、というイメージを思い浮かべてはどうでしょうか。

「一人一人が聖霊の香りを放つ者になる」と言ってもよいかもしれません。

幸田和生司教「福音のヒント」より

いま、痛み止め漬けになってしまっているわたしですが、神様からのサインを模索するために聖霊漬けになって、キリストの良い香りを放つ存在になれるよう、もっと努力したいと思います!

・・・・・・・・・・・・・・・・・

台風接近の中、信徒集会にご参加くださり、ありがとうございました。

決算・事業報告は、12月発行の『みこころレター13号』にも掲載いたします。

現代のケリュグマ

いま世界各地を襲っているのが、大規模な干ばつです。

ヨーロッパでは60%以上の地域が干ばつの危険にさらされていて、過去500年で最悪の水不足になっています。

ローマでは川底に眠っていた古代遺跡が姿を現しました。

イラク南部のメソポタミア湿地帯でも、3年にわたる干ばつと少雨で肥沃な土地が干上がり、旧約聖書のエデンの園があったとされる場所もひび割れた状態です。

パキスタンでは、6月から続くモンスーン(雨期)の洪水で国土の3分の1が水没しているといいます。

アフガニスタンでは6月の大地震に続き、現在は洪水に襲われ、甚大な被害が続いています。

16歳の姪が言っていました。

「ニュースを見るとひどいことばかりで、こんな世界に生きているのかと思うと悲しくなる。」

国内で起こる(報道される)ニュースも、世界で起こる災害も、確かにわたしたちを不安にさせます。

「世界は、もし愛がなければ、受け入れるにはあまりにも醜いものである」

という言葉を、本の中に見つけました。

どうしたらこのような世界を受け入れることができるでしょうか。

どうしたら神の存在を認めることができるでしょうか。

誰が神の計画を知り得ましょう。

誰が主のみ旨を推し量れましょう。

死すべき者の考えはおどおどし、

わたしたちの思いは確かではありません。

朽ちるべき体は魂の重荷となり、

地上の幕屋は心配事の多い精神に重くのしかかります。

(知恵9・13〜15)フランシスコ会訳

現代社会を生きるわたしたちは、現世での旅(人生)にのしかかる重荷と苦労に打ちひしがれる存在なのです。

決して悲観しているわけではありません。

エマオへの途上でイエス様に出会った、「憂鬱そうな」二人の弟子たちのことが思い起こされます。

暗い顔で、混乱と苦しみの中に沈んで、起きた出来事の意味を理解できないままに議論していた彼ら。

イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。

(ルカ24・15)

イエス様は、自ら近づき、救いのイニシアティブを取られます。

彼らと歩調を合わせて、一緒に歩かれるのです。

そして、ごく自然に「歩きながら、語り合っているその話は何のことですか」(16)と話しかけられました。

いきなり彼らの迷いを指摘して叱ったり、動転させるようなことはなさらず、彼らがみずからの内面にある問題をはっきりと捕らえ、それを客観視することで、うちにあるもつれを解いていくように導かれました。

さらに、モーセ五書と旧約全体にわたってご自分について書かれていることを二人に説明されますが、それでも彼らはイエス様であることに気づきません。

気づいたのは、食事の席でした。

イエスはパンを取り、賛美をささげて、それを裂いて、二人にお渡しになった。

すると二人の目が開かれ、イエスであることに気づいたが、その姿は見えなくなっていた。

二人は、「あの方が道々わたしたちに話しかけ、聖書を説き明かされたとき、わたしたちの心は内で燃えていたではないか」

(30〜32)

この二人はすぐにエルサレムに引き返して、他の弟子たちにこのことを話しますが、やはり彼らはすぐには信じません。

このエピソードは、ケリュグマの働きについてさまざまな角度から描いています。

まず彼らの目が開け、心がうちから燃え、とても自分たちの心にだけ秘めておくことができず、伝えずにはいられないメッセージを仲間に知らせに走り、仲間が集まっているのを見つけ、皆にみ言葉を伝えます。

「わたしたちとしては、自分の見たことや聞いたことを、話さないわけにはいきません」(使徒4・20)

これが、ケリュグマです。

ケリュグマとは、「彼らの開眼、自分が生きている状況の中に神がみずからを示しておられ、予期していなかったような地平を私たちに開いてくださったということを認めること」だと、今読んでいる本に書いてありました。

辛い、心配な出来事が多い世界です。

わたしは、この壮大なテーマについて答えを持っているわけではありません。

わたしたちキリスト者は、心を喜びで満たす内面の変容を生む生き方、外面にも平和に満ちた喜びが溢れる生き方、すなわち現代のケリュグマを実践するように努めなければならない、と本から学びました。

少なくともわたしは、姪の不安な気持ちを明るいものに変える存在であるように。

そして、イエス様の行いに立ち戻り、イエス様が退けられたものを退け、イエス様が大切にされたことを大切にする社会の実現に向けて歩みましょう。

(大分教区報、森山司教様のお言葉より)

わたしが宣言し、信じている信仰は、自己満足の平穏につながっているのか、それともわたしの中であかしの炎に火をつけているだろうか?

教会としても、こう問いかけてみましょう。

わたしたちの共同体で、祈りと慈善のわざへの情熱のうちに、また信仰の喜びのうちに、聖霊の火が燃えているだろうか?

それとも、意気消沈した顔をして、嘆きを口にし、毎日噂話をして、疲労や習慣にわたしたち自身を引きずり込んでいるだろうか?

兄弟姉妹の皆さん、これらについて、自分自身を振り返ってみましょう。

教皇フランシスコ、2022年8月14日「お告げの祈り」でのことばより

愛のきずな

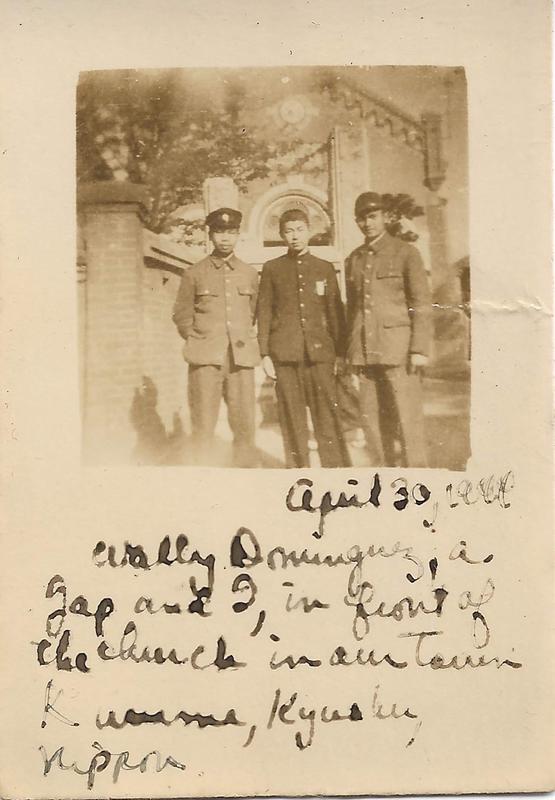

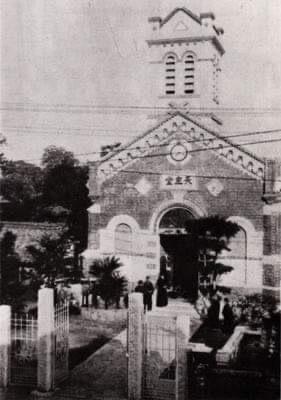

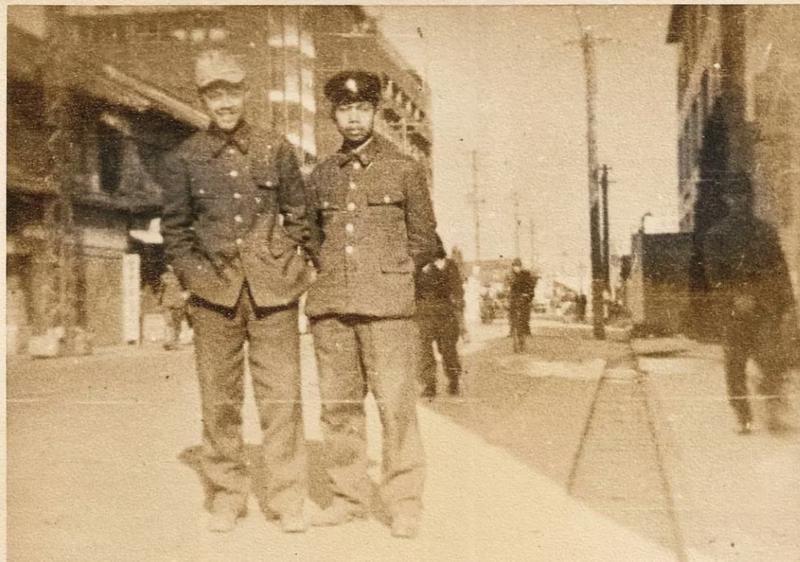

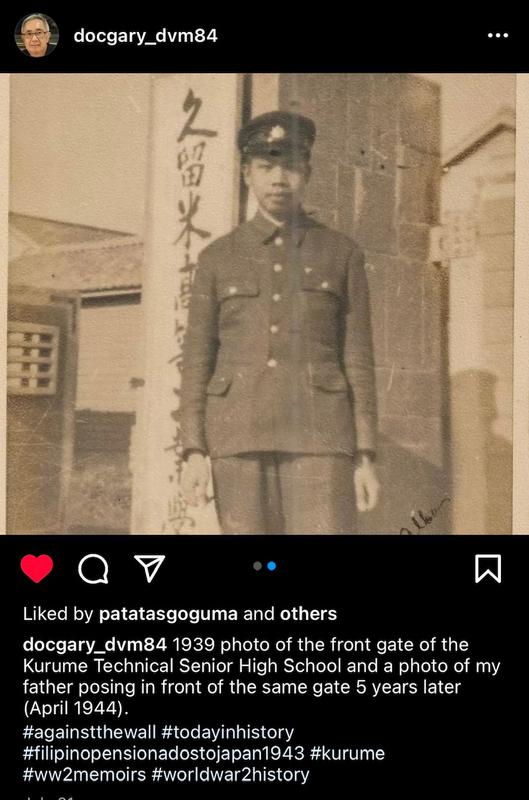

教会にこんなメッセージと写真が届きました。

I wanted to share a 1944 (Showa 19) photo of my father posing in front of the church with 2 friends.

1944年に、当時の久留米教会の前で撮影された写真です。

こちらは、久留米の街中でのお写真。

お父様の大切な思い出を、久留米教会の信徒の皆さんと共有したい、と送ってくださいました。

お父様は国費留学生としてフィリピンから来日し、日本に2年(1943~1944年)滞在されていました。

そのうちの1年は、久留米高等工業学校(現在の久留米高専)で学んでいらしたそうです。

久留米で過ごした間は、久留米教会のミサに毎週通われていたそうで、1945年の空襲で聖堂が破壊されたことを残念に思っていらしたとのこと。

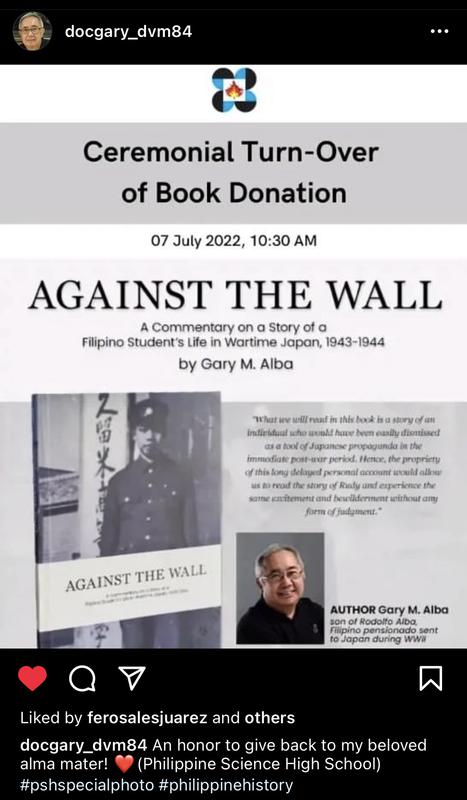

戦時中にお父様が日本で学び、体験されたことをまとめた本を出版されました。

本の表紙にも、久留米での写真を使ってくださっています。

Garyさんは作家ではありません。

「なぜこの本を書かれたのですか?」

「最初は本を書く予定はなかったのだが、父たち国費留学生(南方特別留学生)のことを調査しているアメリカの学者から連絡があり、いろいろと調べているうちに自分でもまとめてみたくなった。」

調べているうちに、多くの写真や当時使っていた万年筆(東条英機氏から贈られたもの)などの遺品がきちんと保管されているのを見て、お父様の若かりし頃に思いを馳せられたようです。

わたしたちも、自分の親の若い頃のことは知らないことばかりです。

(お父様のことをご紹介したいので、と少しインタビューさせていただき、写真とお話を掲載する許可をいただいています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コロサイの人々への手紙3章14節です。

これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。

愛は、すべてを完成させるきずなです。

(新共同訳)

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

愛は完全さをもたらす帯です。

(フランシスコ会訳)

ギリシャ語原文では、“シンデスモス テス テレイオテトス”

ギリシャ語の辞書によると、シンデスモスは「二つ以上のものを一つにまとめる手段」で、紐、綱、環という意味だそうです。

シンクロナイズドスイミング、シンフォニー、の「シン」(“一緒“の意味)がこれにあたります。

愛は完成のきずな

愛は完全の帯

コロサイ1章では、キリストとわたしたちの結びつき、 教会がキリストの体であること、その完成のためにわたしたちがもっと苦労する必要があることが書かれています。

神様の愛というきずなに結ばれているわたしたち一人ひとりが、自分の行いに愛があるか、いつも意識して行動する必要があるのです。

親子のきずなも共同体のきずなも、わたしたちの行動、すべての行為が愛という帯でまとめられることによって、完成(完全な状態)に導かれます。

「先ほど話した方とのやりとりは、愛をまとっていたか。」

最近、こう意識するように心がけています。

毎日の祈りと毎週のミサで、幾つもの誓いをしているわたしたちです。

日々の言動に責任を持ち、愛をまとう生き方をしたいと、さらに誓います。

祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。

神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。

天にかけて誓う者は、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。

(マタイ23・22)

朝晩の澄んだ空気と空の高い雲に、秋の近づいていることを感じる頃となりました。

人のためになること

グローバルスタンダード(international standard)という考え方について、最近思いを巡らせています。

例えばバリアフリーのような、誰にとっても利用しやすいまちづくり、というような取り組みは、世界中どこの国でも同じように進めば大変ありがたいことです。

世界にはさまざまな国があり、それぞれの価値観のもとで生活しています。

ロシアとウクライナの争いを見ても、「ウクライナの主張がグローバルスタンダード(世界標準)であり、ロシアが全て間違っているのだ」と、本当のところは言えないところがあるのかもしれません。

キリマンジャロの標高3720メートル地点にインターネットの基地局が開設され、ネットが使えるようになったというニュースがありました。

年内には、5895メートルの頂上でも使えるようになるそうです。

世界中どこに行ってもネット環境が整っている、というスタンダード。

これは、事故などの際にどこからでも連絡ができるという面では素晴らしい進歩です。

ニュースでは、「登山者がインスタグラムやツイッターに投稿できるようになる」と言った書き方がされていました。

広義で考えると、世の中の技術の進歩、世界中の至る所でなくならない紛争、人種や宗教の価値観、どの側面から見ても、人間の生活にはグローバルスタンダードというポイントを設定するのが不可能なのかもしれない、と思います。

そして同時に、そうした概念をすべてに当てはめる必要はない、とも思うのです。

主は言われる。わたしは彼らの業と彼らの謀のゆえに、すべての国、すべての言葉の民を集めるために臨む。

彼らは来て、わたしの栄光を見る。

(イザヤ66・18)

人々は、東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。

そこでは、後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある。

(ルカ13・30)

スタートは同じはずのキリスト教の信仰も、数えきれないほどに枝分かれし、それぞれの信者が篤い信仰のもとに生活をしています。

ともすると、カトリック信者であるわたしたちは「自分たちの信仰がスタンダードであり、他は・・・」といった感情を抱きがちではないでしょうか。

旧約聖書に何度も書かれている、寄留者を労わるように、というくだりがとても好きです。

寄留者を虐待したり、圧迫したりしてはならない。

あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。

(出エジプト22・20)

あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束を畑におき忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。

それは寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。

そうすればあなたの神、主はすべてあなたがする事において、あなたを祝福されるであろう。

(申命記24・19)

自分たちだけが特別なのではなく、人のためにと考えて行動する。

これが、必要とされる、人間生活におけるグローバルスタンダードです。

キリスト教信者であるかどうかに関係なく、聖書に書かれている膨大な教えは、(読み間違えなければ)誰にとっても有益なものである、といつも思います。

先日、ベトナムの2組の結婚式が執り行われました。

友人たちが聖堂内にお花を生けてくれました。

なんて美しいのでしょう。

日本人とは明らかに違ったセンスです。

友の幸せを願う気持ち。

これも、大切なグローバルスタンダートです。