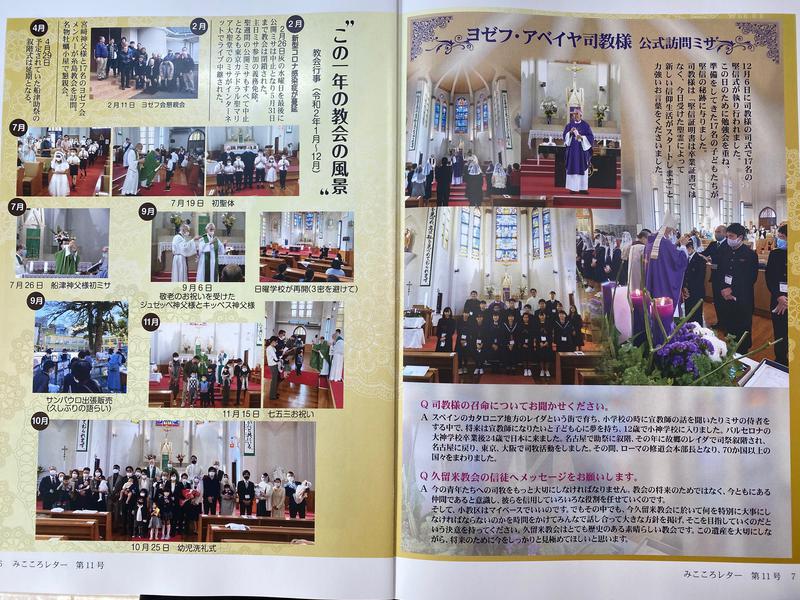

行事風景

価値ある判断

21日のごミサでは、9名の子どもたちの初聖体があり、晴れやかな子どもたちとご家族の様子に心から幸せを感じることができました。

初めてイエス様の体(聖体)をいただくこの日のために、子どもたちは長い時間をかけて勉強をし、日曜学校の先生方のご指導のもとこの日を迎えました。

.

日本でも、感染拡大を抑制するために「ワクチン接種済み、あるいはPCR検査での陰性証明の義務化」をする方向性が取られ始めました。

アメリカ南部では、今でもマスク着用を「禁止」するレストランやバーがあるそうです。

店も客も自由の権利があり、全ては自己責任という考え方なのだそう。

一方でニューヨークでは、レストランの室内営業や劇場などでは利用者にワクチン証明書の提示を義務付け、9/27からは医療機関や教職員に対する接種義務化がスタートしています。

オーストリアでは11/15から、新型コロナウイルスのワクチン未接種者(人口の3分の1以上を占める)には、不要不急の外出の禁止措置がとられています。

警察官が巡回し、外出中の人がワクチをン接種済みかどうか抜き打ち検査を実施するのだとか。

(違反者の罰金は500ユーロ)

ドイツでは、娯楽施設などへの入場に加えて、バスや列車に乗車する際にもワクチン接種証明書か陰性証明書の提示を義務付ける法案が審議中。

ベルギーでは、12歳以上はマスクの着用を義務づけられていて、今後は10歳以上に拡大。

在宅勤務については、11/20から週4日が義務。

ポーランドでは、入国しようとベラルーシの国境で多数の移民が立ち往生していて、その対策(国を守る権利)として政府は来月から国境に壁を建設することを発表。

フ〜ッ。。。。(ちょっとため息)

いまわたしたちが生きているこの時代は、どうなっていくのでしょうか。

わたしたちの生きる社会は、どのような未来を描いているでしょうか。

いつの時代も、その時代ごとに大きなジレンマを抱えていたのだろう、ということを考えます。

わたしたちが抱えている問題は、トリレンマかもしれません。

トリレンマとは、どれも好ましくない三つのうちから一つを選ばなければいけない、という三者択一の窮地を意味します。

義務

権利

自己責任

この3つは、本来は大切な概念であり、それぞれ独立したものであるべきですが、ひとたびはき違えると「選択肢」と捉えてしまうことがあります。

義務という名のもとに、本来好ましくないはずの政策が押し付けられているかもしれません。

権利を声高に叫ぶことで、他者への配慮が無視されているかもしれません。

難民とは自己責任で生きていけない人々である、ということを忘れているふりをしているのかもしれません。

初聖体の子どもたちを見ていて感じました。

ご聖体をいただくことは、キリスト者の義務や権利ではありません。

わたしたちは、信じているから、導かれているから、「はい、そのようにします」と確信と希望を持ってイエス様とともに歩んでいるのです。

パスカルは『パンセ』のなかで、人は3種類いる、と言っています。

「神を見出したので、これに仕えている人々」

「神を見出していないので、これを求めることに従事している人々」

「神を見出してもいず、求めもしないで暮らしている人々」

科学者の視点で、人間の心の特徴を分析したパスカル。

パスカルが生きた時代は、科学が目覚ましく進歩し、人間の理性への過信がはびこり、キリスト教に基づく世界観に疑問の声があがり始めていました。

しかし世の中を冷静に見つめていたパスカルは、理性こそ万能だという考えには危うさがある、と確信するようになります。

「人間はおごってはならない」と考えたパスカルは、人間の弱さを明らかにするため、日々考えたことを書いてまとめたのが「パンセ」です。

(NHK 100分de名著 ホームページを参考)

かなりの長編ですが、今この時代に読むべき本ではないかと思い、読み始めました。

イギリスで路上ライブを行なっていた女性シンガーが、ライブ中にゴミ箱を漁っているホームレスを見つけました。

近寄って自身の収益をホームレスの男性に寄付したところ、通行人がその倍の金額をシンガーに寄付してくれた、というニュースが目に留まりました。

沖縄の海に押し寄せている軽石を除去するボランティアを人気のユーチューバーが呼びかけたところ、多くの人が集まって作業した、というニュースもありました。

この2つの例は、どちらも「個人の判断」による選択です。

わたしたちはいつも正しい判断ができるわけではありませんが、神の導きをいつも意識しているわたしたちは、何が価値あることで何が必要とされることかはわかっているはずです。

昨日のミサで、初聖体を終えた子どもたちに宮﨑神父様がおっしゃいました。

「教会で、みんなの必要に応えることができる人になってください。」

............................

ヨセフは、本当に価値あることはわたしたちの関心を惹かないが、それを発見し、価値づけるために、忍耐強い識別が必要であることを教えてくれる。

本質を見極めるこの眼差しを、全教会が取り戻すことができるよう、聖ヨセフに取り次ぎを祈ろう。

(11/17教皇フランシスコ 一般謁見でのお説教より)

聖ヨセフよ、

あなたはいつでも神に信頼し、

御摂理に導かれ、判断しました。

わたしたちの計画ではなく、

愛の御計画を大切にすることを教えてください。

辺境から来たヨセフよ、

わたしたちの眼差しを変え、

辺境へ、世が切り捨て疎外するものへと、

向けてください。

孤独な人を慰め、

人間のいのちと尊厳を守るために、

静かに努力する人を支えてください。

アーメン。

悔いない毎日

今年、ゆるしの秘跡をお受けになりましたか?

「悔い改める」という言葉について、ここのところずっと考えています。

受講している神学のオンライン講座で、教授が「イエスは悔い改めよとは言っていない。ルカが追記したのだ。」とおっしゃいました。

以前、聖書百週間の講義の中でも神父様から、「ルカに度々出てくる悔い改めという言葉は、ルカが付け加えた編集句です。」と教わりました。

例えば、マタイとマルコでは、イエス様が徴税人たちと会食することの正当性について語るとき、自分は罪人たちを呼び集めるためにやって来たと述べますが、それに対してルカでは、罪びとたちに「悔い改め」を呼びかけるためにやって来たと述べています。

このように、並行個所のうちルカだけに結論として「悔い改め」が追記されている箇所がいくつもあります。

.

あなたがたも気をつけなさい。

もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさい。

そして、悔い改めれば、赦してやりなさい。

一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやりなさい。

(ルカ17・3~4)

.

E.P.サンダースの著書「イエス その歴史的実像に迫る」によると、

「ルカと使徒行伝の著者が悔い改めを強調することをとりわけ好んだ。

そして、それはイエス自身の教えの重要なテーマではなかった。

イエスは悔い改めに関心を持つ改革者ではなかった。」

ということになるようです。

罪人に悔い改めを要求するのは洗礼者ヨハネの教えであり、イエスはかつての徴税人・罪人ではなく、実際の徴税人・罪人たちの友人でした。

イエスは罪深いと思われていた人々と関わり、飲食を共にし、神はとりわけ彼らを愛してくださること、神の国がすぐそこまで迫っていることを告げます。

「今こそ悔い改めよ、さもなく滅ぼされる」はヨハネの教えで、「神はあなたがたを愛してくださる」とイエスは教えたのです。

イエスは、自分に従う人々は、たとえ聖書の要求すること(犠牲の供物とともに神殿で赦しを乞う)を行わなくても神の選びに属している、と考えていました。

その具体的逸話として、思い出してください。

王が披露宴の客を集める時、僕たちが「通りへ出て来て、彼らの見つけた人々はすべて悪人の善人も集めてきた。こうしてその婚宴は来客者でいっぱいになった」(マタイ22・10)

僕たちは、初めにすべての悪人たちに善人になるように求めたわけではなく、とにかく彼らを中に連れてきたのです。

.

『悔い改めなくても大丈夫』という話ではありません。

聖書思想辞典によると、

洗礼によって一つの実を結ぶ悔い改めの行為は、一回限りのものであり、これを繰り返すことは不可能である。

ところが、洗礼を受けた者もふたたび罪に陥ることが可能である。

ちょっと笑ってしまいました。

福音書に語られる「悔い改め」の概念は、旧約時代にはもっといろいろな意味を持つ曖昧なものでした。

いくつもの単語がそれにあたるとされていますが、もっとも多く出てくるヘブライ語の単語の意味は、「道を変える」「引き返す」「立ち戻る」というものだそうです。

つまり、悪から遠ざかって神に向かう姿勢を意味し、「生き方を変えて生活全体を新しい方向に向ける」ということです。

福音書の並びは書かれた順ではありません。

おおまかな年表で表すと、

30 イエスの処刑

44 パレスチナ全土が再びローマの支配下に

64~67皇帝ネロによるキリスト教迫害

ペトロ、パウロがローマで殉教

66~70第一次ユダヤ戦争

70 マルコ福音書成立

エルサレム神殿が炎上し陥落

71~74ローマによりマサダなどが陥落

79 ベスビオ火山噴火によりポンペイ滅亡

80 ルカ福音書成立

85 マタイ福音書成立

マルコとルカの間の10年に、悲劇的な出来事が続いたことがわかります。

旧約の著者たちが、第一神殿の破壊、バビロン捕囚を自らの神への不誠実な行いが原因であり、「神に立ち返れ」と自分たちを律したように、ルカも「神を信じて悔い改めよ」と追記したのではないでしょうか。

.

悔い改めなければ、告解しなければ罪は赦されない、と考えるよりも、

「しまった!」と思ったその日のうちに、すぐに軌道修正して、「神様に胸を張って生きる毎日を送りたい」というのが、今のところわたしがたどり着いた答えです。

・・・・・・・・・・・・

可愛い子どもたちの七五三の祝福がありました。

この子たちには「悔い」も「赦し」もありません。

素直にすくすくと、毎日を神様に守られながら育ってほしいと、心から願います。

この世の祈り

6日に母校である雙葉学園の同窓会が主催した、死者追悼ミサに与ってきました。

この1年の間に、3名の先生と25名の卒業生が天に召されました。

.

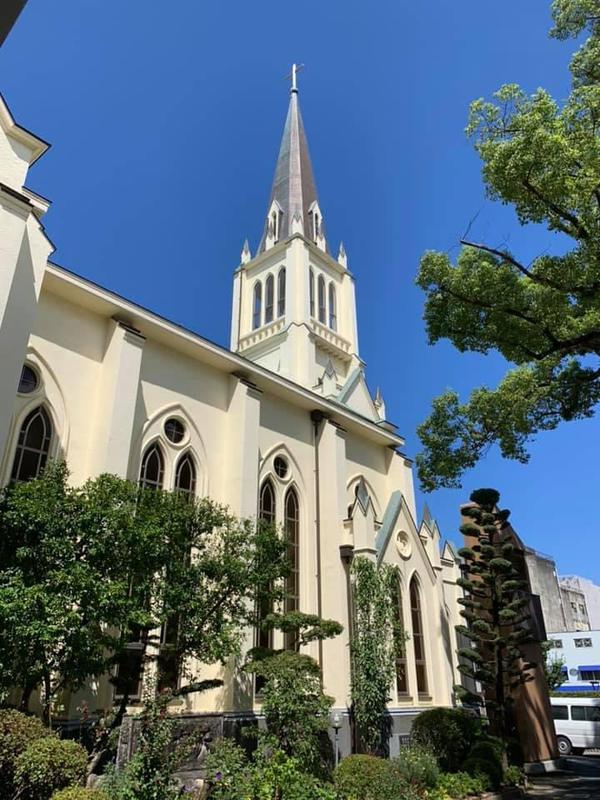

久しぶりに、所属教会以外の浄水通教会でのごミサに与りました。

7日には久留米教会の死者追悼ミサが捧げられました。

キッペス神父様がお亡くなりになったという、悲しいお知らせがありました。

これは、2019年のクリスマスのごミサの写真です。

.

こうして、クリスマスや敬老のお祝いのごミサなどにいつも来てくださっていたキッペス神父様。

いつも陽気なお姿でした。

安らかに憩われますように。

わたしも今年、親しい方々が天に召されました。

コロナ禍にあって、会えずにいた間に病魔に襲われた子ども時代からの友だち。

一緒にイスラエル巡礼にも行った、仲良しのおじさま。

わたしが洗礼を受ける時からずっと気にかけてくださっていた先生。

親しくしていた後輩の奥様。

わたしたちにいつ、その時が訪れるのかは本当にわからないのだ、と痛感した一年でした。

.

11/2の死者の日の朗読箇所です。

神に従う人の魂は神の手で守られ、

もはやいかなる責め苦も受けることはない。

愚か者たちの目には彼らは死んだ者と映り、

この世からの旅立ちは災い、自分たちからの離別は破滅に見えた。

ところが彼らは平和のうちにいる。

人間の目には懲らしめを受けたように見えても、

不滅への大いなる希望が彼らにはある。

わずかな試練を受けた後、豊かな恵みを得る。

神が彼らを試し、御自分にふさわしい者と判断されたからである。

るつぼの中の金のように神は彼らをえり分け、

焼き尽くすいけにえの献げ物として受け入れられた。

主に依り頼む人は真理を悟り、

信じる人は主の愛のうちに主と共に生きる。

主に清められた人々には恵みと憐れみがあり、

主に選ばれた人は主の訪れを受けるからである。

(知恵の書3・1~6, 9)

4節の「彼らには不滅への希望が満ちている。」(フランシスコ会訳)

不滅という単語は、終わりなき命、完全な幸福の永遠性を意味しています。

この箇所を母校の追悼ミサで朗読させていただき、イザヤ書の言葉が浮かびました。

太陽はお前にとってもはや昼の光ではなく、

月の明かりはもはやお前を照らす光ではない。

主がお前にとって永遠の光となり、

お前の神がお前の輝きとなる。

お前の太陽が沈むことはもはやなく、

お前の月が欠けることはない。

まことに、主がお前にとって永遠の光となる。

お前の嘆きの日々は終わる。

(60・19〜20)

死者は平和のうちにあり、永遠の完全な幸福の中にある。

この信仰は、この世で祈り続けるわたしたちにとって、最高の救いではないでしょうか。

死者は神様とともにいるので何も心配することはない、と何度言われても、何年経っても、「天国の母が安らかに過ごすことができますように」と祈り続けています。

信じていないからではなく、この世のわたしが天の母のためにできることは、祈ることとその意思を引き継ぐことだけだと思っているからです。

ほんの少し前に、土から生まれた彼自身が、

少し後に、借りていた魂を返すように求められるとき、

元の土に帰っていく。

(知恵の書15・8)

.

フランシスコ教皇は、この1年に亡くなられた枢機卿を始めとする方々のためにミサを捧げられました。

以下、バチカンニュースのサイトからです。

「主の救いを黙して待てば、幸いを得る」(哀歌3,26)という聖書の言葉を観想しながら、従順に信頼して主を待つことを学ぶよう招かれた。

困難の時も沈黙のうちに希望をもって主を待つことを学べば、人生の最も大きい試練である死に備えることができる、と教皇は説かれた。

新型コロナウイルス感染によって亡くなった人々をはじめ、最近故人となった枢機卿・司教らを悼まれた教皇は、「さあ、わたしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい」(マタイ25,34)という、主の忠実なしもべたちへの招きを、これらの兄弟たちが今、喜びをもって味わっているようにと祈られた。

庭で撮った写真です。

天国と死者と生者が繋がっている、と感じた一枚です。

コヘレトの空

「わたしたちの生活をコロナ前に戻す」といった発言を最近よく耳にします。

戻るのでしょうか。

全てが元通りになることを期待しますか?

聖堂中に聖歌の歌声が響き渡る日は、いつでしょうか。

この2年近くの間の日常、信仰生活も含め、確かにいろいろな制約がありましたが、悪かったことばかりではありません。

わたしの場合、かなりよく聖書を開くようになりました。

教会に行けない月日が長くあったので、ミサや行事風景をお伝え出来ませんでした。

ですので、ここを読んでくださる方ともっと聖句を分かち合いたいと思って取り組むようになりました。

それまで以上に、聖書に関係する本もよく読んでいます。

良かったこと、というと語弊があるかもしれませんが、人々が一堂に会したり、わざわざ遠方まで出向かなくてもオンラインでできることが多い、ということが実証されたことは、多くの方が納得されているかと思います。

実はわたしも、先月から大学のオンライン講座を受講し始めました。

以前でしたら、「学びたいけど平日の夕方に大学まで通うのは無理」と諦めていたでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

二人は一人に勝る。

もし一人が倒れると、その仲間が助け起こす。

二人が一緒に寝れば暖かい。

もし、襲われたとき、一人なら負けるが、二人ならともに立ち向かうことができる。

「三本縒りの紐は、たやすくは切れない」。

(4・9〜12)

コロナ禍にあって、友人や家族がどれだけ大切な存在であるか、わたしたちは痛感させられました。

頼ることのできる友人がいること、互いを心配し合う家族がいること、それがどれほどの幸せか。

.

順境の日には喜び、

逆境の日には反省せよ。

あれも、これも、神のなさることである。

それは、将来、何が起きるか、人には見通せないからである。

(7・14)

明日のことを知る人はいません。

今を、毎日を大切に生きること。

日常の小さなことの中に喜びを見出し、自らの至らなさを素直に認めることができますように。

.

あなたは正しすぎてはならない。

知恵がありすぎてもならない。

なぜ、自分で自分を滅ぼそうとするのか。

あなたは悪すぎてはならない。

愚かすぎてもならない。

自分の時がまだ来ないのに、なぜ、死のうとするのか。

(7・16〜17)

生きることは、自分一人の力でできることではないということを忘れてはいけないのです。

.

あなたの生涯の空しいすべての日々の間に、

あなたは愛する妻とともに楽しめ。

神がこれらの空しいすべての日々を、

日の下であなたに与えてくださった。

それが、あなたがこの世にあって受ける分であり、

日の下で苦労するあなたが受ける分である。

(9・9)

わたしがこの世にあって「受ける分」、これは先日書いた主の祈りのことにも通じます。

わたしたちの日ごとの糧をお与えください。

日ごとの糧、生きていくのに必要な、わたしたちに神様から与えられた賜物のことです。

.

あなたのパンを水の上に投げよ。

長い年月の後に、あなたはそれを見出すであろう。

あなたの持っている物を、七つ、否、八つに分けよ。

(11・1〜2)

寛大な施しは、後日、その報いを受けるだろう、という旧約の一般的な教えです。

施しに限らず、喜び楽しみも、人と分かち合うことでお恵みは7倍8倍になって帰って来た、という経験がわたしにもあります。

.

コヘレトは言う。空の空。

空の空。一切は空。

(1・2)

紀元前250〜200の時代に書かれた、コヘレト。

人間が極端に走り、到達不可能な目的をいたずらに追求するのを諫めています。

ひたすら幸福だけを把握し続ける人間の空しい努力を否定します。

(フランシスコ会訳聖書の解説より)

「空」という言葉はヘブライ語で「へベル」といい、日本語の「空しい」という言葉の持つニュアンスとは厳密には開きがあるようです。

この本によると、「空」は「束の間」という意味が適切であろう、ということでした。

この本を読んで、久しぶりにコヘレトを読み返し、今心に留まった箇所を抜粋してみました。

間違いなく、2年前に読んだ時とは違った箇所がわたしを捉えました。

コロナ以前の生活に戻りたい、という人間の希望は「空」のように感じます。

わたしたちが求めるべきものは、そこではないと思うのです。

箴言30・7〜8も、コヘレトと同じようにわたしたちを諭します。

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください。

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

この世で与えられた「束の間」を生きるわたしたちにとって、その生きる意味を見出すことは使命です。

コヘレトは「死」があるから「生」に意味があるのだ、と言います。

11月は死者の月です。

わたしも毎年、「死」についてよく考えを巡らせる月です。

今月は、特に今年天に召された方々のために、日々の祈りを捧げましょう。

心のシャローム

「WeThe15」(ウィーザフィフティーン)

東京パラリンピックに合わせて始まったこのムーブメント、ご存じでしょうか。

地球上の人口の15%、つまり12億人もの障がいを抱える人々の生活をより良くしていくことを目標として人権運動を展開し、障がい者に対する差別をなくすことを目的としている世界的な運動です。

.

15%の人が心身のどこかに障害を持っている、という現実は、驚きと同時にその割合で自分の周囲にも、という気づきを与えたかと思います。

イエス様の時代にも、栄養や生活環境が原因で不治の病となっていた人や、精神的・身体的な問題を抱えていた人が多くいたことが福音書を読むと分かります。

当時の人々は、シャロームは主が与えてくれる救いや平安という祝福であり、それが与えられていない人々は罪を犯したから、と考えていました。

マルコ2・1~12の中風の人を癒すエピソードでは、「子よ、あなたの罪は癒される」とイエス様がおっしゃいます。

「このことから、病は罪の結果であり、癒されることで罪も赦されるのだとイエス様も考えていた、と考えることができるけれど、聖書学の分析によるとそうではない」と聖書学者の本多峰子さんが書かれています。

ヨハネ9・1~4では、

弟子たちが「誰が罪を犯したからこの人が目が見えなく生まれてきたのか」と問います。

イエス様ははっきりとこう言います。

「彼が罪を犯したのでも、両親が罪を犯したのでもない。」

バチカンの一般謁見の際、教皇フランシスコが講和しているときに、トコトコと壇上に上がってきた少年。

これが普通の大人であったら、おそらく護衛が止めたでしょう。

でもこの少年(障害がある子でした)は、話している途中の教皇に近づいて話しかけ、隣にチョコンと座り、最終的には「その帽子が欲しい」とおねだりまでして帽子をゲットしました。

シャローム(主の平和)

イスラエルに行ったときは、「こんにちは!」という感じでホテルのスタッフやお店の人に言えました。

シャローム(主の平和)

左右前後の方々、周囲の皆さんに笑顔でご挨拶するとき、儀式のようになってしまい、わたしは心から言えていない気がしています。

ニューヨークでいつも行く教会では、届く範囲の方々はハグをして挨拶しあっていました。(コロナ前)

前任の神父様は、「周囲の方と握手をしてください!」と前置きされていました。

シャロームとは、心身ともに満たされた平和な状態を意味していることばです。

現代の複雑な人間関係社会においては、心の平安を保つのが難しい人、孤独のうちにいる人も多いでしょう。

自分の心に平和がなければ、「互いに平和の挨拶を交わしましょう」と促されても、素直に、本当に心からそうすることは出来ないのかもしれません。

ですが、身体や心に問題を抱えていたとしても、それは満たされていないということではありません。

ニュースの少年は、明らかに心が満たされた平和な存在でした。

シャローム「主の平和」と口にするときは、気持ちを楽にして自然体で。

態度で表さなければ、周囲には伝わらないでしょう。

来週こそは、、、やってみます!

.

教皇フランシスコは10月7日、ローマ市内コロッセオで行われた諸宗教指導者らとの平和祈願集会に出席されました。

エキュメニカル総主教、アルメニア使徒教会の総主教、イスラム教、ユダヤ教、仏教、ヒンズー教などの諸宗教の指導者、そして、ドイツのメルケル首相をはじめとする政治家たちが参加したこの集会で、こうお話されました。

「古代、コロッセオでは人や動物が闘わされ、そこでは多くのいのちが失われたが、今日でも暴力や戦争、兄弟殺しを、わたしたちは遠くから眺め、自分たちはその苦しみとは無関係であるかのように思い込んでいる。

人々の生活、子どもたちのいのちがもてあそばれている状況に無関心でいることが決してあってはならない。

他者の苦しみを見世物にはするが、同情することはない今日の社会において、わたしたちが同じ人間であることを認め、共感し、憐れむ心を育てることが大切。

平和は取り付けるべき合意や、単なる言葉ではなく、「心の態度」である。」

基本にして最高の祈り

毎週、ごミサの後の大掃除をする様子が好きです。

ようやく秋が訪れたので、落ち葉もキレイに集め、気持ちもスッキリです。

・・・・・・・・・・・・・

タイトルのとおり、基本であり、同時にこれを超えるものはないという祈りが「主の祈り」です。

毎日唱えているためか、暗記しているためか、頭に染み込んでいるせいか、その意味を考えることなく機械的に口ずさんでしまっていることがあります。

結論を先に書くと、この祈りは「わたしの願い」を伝えるためのものではなく、「わたしたちがどう生きるか・何をするか」の決意を表すものです。

わたしは、昔の文語体の方がしっくりとくるため、日常的には昔の言葉で祈っています。

天にまします われらの父よ

み名の尊まれんことを

み国の来らんことを

み旨の天に行わるるごとく 地にも行われんことを

われらの日用の糧を 今日われらに与えたまえ

われらが人に赦すごとく われらの罪を赦したまえ

われらをこころみにひきたまわざれ

われらを悪より救い給え

福音書では、マタイとルカに書かれています。

普段わたしたちが唱えている祈りはマタイによる7つの祈願です。(マタイ6・9~13)

それに対し、ルカの祈りは5つです。(11・2~4)

天におられる わたしたちの父よ

(あなたの)み名が崇められますように

(あなたの)み国が来ますように

わたしたちに必要な糧を毎日与えてください

わたしたちの罪を赦してください わたしたちも自分に負い目のある人を 皆赦しますから

わたしたちを誘惑に遭わせないでください

前半は、み名が崇められ、み国が来ますよう願っているのではなく、「わたしたちがそうなるように参画します」という決意を神様に誓っています。

後半は、「わたしたち=世界中で祈っているどこかのわたしたち」のことを心に想いながら祈るものです。

糧とは、パン、水、医薬品、住まい、仕事といった、人間が生きていくために必要なもののことです。

イエス様がこの祈りを弟子たちに教えた時、今日食べるものがない、極度の貧困や孤独の中にある人々のことを思われていたのです。

フランシスコ教皇は、講和の中でこうおっしゃっています。

キリスト者の祈りは対話です。

イエスは「あなた」と最初に口にする祈りを教えてくださいました。

わたしの名、わたしの国、わたしの心が、ではありません。わたし、ではありません。

それから次に「わたしたち」へと移ります。

キリスト者の祈りでは、自分のために食べ物を願う人はいません。

神との対話には、個人主義の入る余地がないのです。

まるで世界で自分だけが苦しんでいるかのような、自分の悩みの誇示はそこにはありません。

わたしたち、兄弟姉妹としての共同体の祈りではなくして、神にささげられる祈りはありません。

「わたしたち」という祈りは、自分一人の平穏にはならずに、兄弟姉妹に対して責任を感じるように促しているからです。

罪・負い目(正確には借金のこと)を赦し、悪の誘惑に惑わされないように、とは次のようなことではないでしょうか。

「神は人に作用する火なのです。」というアンゲラ・メルケルさんのことばを以前紹介しました。

フランシスコ教皇の次のことばも、同じような意味に捉えられます。

「『月の神秘』、つまり、自分自身は発する光をもたずに太陽の光を反射する、月のようなものということです。

わたしたちも自分自身に光はもっていません。

わたしたちの光は、神の恵みを、神の光を反射する光です。

月の神秘とは次のようなものです。

わたしたちが愛を行うのは、ほかでもなく愛されたからです。

ゆるすのは、ゆるされたからです。」

ある神父様はこうおっしゃいました。

「主の祈りを、単に自分の内面的、霊的な、宗教上の祈りにしてはなりません。

自分が関わっている人、世の中、世界の出来事、苦しんでいる人々のことを心に想いながら祈るのです。」

そう教わってから、主の祈りを口にする時の気持ちが大きく変化しました。

今までは、やはり機械的に、自分のために祈っていたのだということに気付かされました。

皆様はどうですか?

主の祈りの意味を、噛みしめながら唱えていらっしゃるでしょうか。

祈りのかたち

10月は宣教の月、そしてロザリオの月でもあります。

コロナ前は、10月は聖堂に集ってともにロザリオの祈りを捧げるのが習慣でした。

ですが、今年もそうした集まりは「中止」されています。

(ここにも、ウィズ・コロナの現代には工夫が求められているでしょう。

個人が各家庭で祈ることでもロザリオの意味は変わらないかもしれませんが、

みなが一堂に集まって、声に出して祈ることにも大きな意味があるのです。

ミサに聖歌が欠かせないように。

なにもかも「中止」ではなく、なにか策を考えなければ!)

久留米教会でも、やはり年配の信者さんたちは年中、熱心にロザリオで祈っていらっしゃいます。

そんな先輩方の、敬老のお祝いの祝福がごミサの中で行われました。

ロザリオという言葉はラテン語ではロザリウム、『バラの冠』という意味です。

1571年10月、ヨーロッパのキリスト教を滅ぼそうとするトルコ帝国にキリスト教徒がロザリオの祈りによって勝利しました。

その記念にと、時の教皇ピオ5世はその日を「ロザリオの聖母マリアの祝日」と定めたとされています。

(平和的なマリア様へのとりなしの祈りの起源が「戦争の勝利」だとは、、、。)

ロザリオの祈りは、イエス様の生涯を黙想しながら、聖母マリアの取り次ぎによってわたしたちの救いと世界平和の恵みを求める祈りです。

(女子パウロ会のホームページを参考にしました。)

ロザリオの祈りには、祈り方の明確な決まりがあります。

一つひとつにちゃんとした意味があり、それはそれで大切な祈り方ですが、祈りにはいろいろなかたち、やり方があってもよいと思います。

わたしは、なにか大きなことがあった時、例えばやっかいな問題が起きた時、苦しい気持ちや痛い目にあった時などには神様にこう話しかけます。

「神様、この出来事を通して、私に何を語りかけていらっしゃるのですか?」

こう神様に問うことも、祈りの一つのかたちかと思います。

このことばを、一日中、とにかく何度も何度も唱えます。

答えが自分で見つかるまで。

神様が答えに導いてくださるまで。

エルサレムの「嘆きの壁」と呼ばれる西の壁です。

立って壁に向かって祈り、または椅子に座ってずっと旧約聖書(モーセ五書)を読んでいます。

ずっとです。

(え、仕事は?とか思わない思わない。)

ずっと彼らは祈っているのです。

この写真を撮った日はバルミツバ(少年たちの13歳の成人式=毎週行われています)の日でしたので、特に熱心な正統派ユダヤ教の方々が多かったのですが、それでも、彼らの神との誠実な向き合い方にはとても衝撃を受けました。

この壁の様子をテレビで観たことはありましたが、実際に目の当たりにし、祈っている人の崇高さを感じたのです。

「信じる」ということはこんなにも尊い美しさなのか、と。

全イスラエルの王となったダビデは、預言者ナタンから王朝の永久を約束された神の言葉を聞き、感謝の祈りをもって応えています。

「主なる神よ、あなたが語られたようになさってください」

(Ⅱサムエル7・25,Ⅰ王8・26)

次のソロモンは、神殿の奉献祭の際に民のために祈りを捧げており、その後の王たちにとっても、民のために祈ることは公的な職務とされていました。

旧約の預言者たちは、神との仲介者として祈っており、エレミヤは次のように讃えられています。

「民と聖なる都のために不断に祈っている神の預言者」

(Ⅱマカバイ15・14)

もしも祈りのためのことばをお探しならば、詩編をめくってみてください。

詩編はもともと、祈りに使用することを目的として編集されています。

イエス様もいつも詩編を祈りの糧とされていました。

パウロは祈りに言及するとき、「いつも」「どんなときも」「絶えず」「昼も夜も」などの言葉で語っています。

「祈る」という行為は、十字架の前で跪いて手を合わせることではなく、「いつでもどこでも神様に話しかける」ことなのだと、色々な方のお話を聞いていていつも思います。

福音書には、祈りに際して3つのことを必要とすると書かれています。

① 人を赦すこと(和解すること)

(マルコ11・25,マタイ5・23~24、6・14)

②他者との一致を実現しようと努めること

(マタイ18・19)

③自分の過失を思い出して悔い改めること

(ルカ18・9~14)

わたしたちが重視すべきは「何をどこでどう祈るか」ではないのです。

信じているのですから、委ねましょう。

信仰を持っているのだから、人を赦しましょう。

いつも守られていることを、覚えていましょう。

・・・・・・・・・・・・

サルヴェ・レジナ

元后 あわれみの母

我らの命、喜び、希望

旅路からあなたに叫ぶエバの子

嘆きながら泣きながらも

涙の谷にあなたを慕う

我らのためにとりなすかた

憐れみの目を我らに注ぎ

尊いご胎内の御子イエスを

旅路の果てに示してください

おお、いつくしみ、恵みあふれる

喜びのおとめマリア

神の母聖マリア、わたしたちのために祈ってください。

キリストの約束にかなうものとなりますように。

派遣されたわたしたち

ミサに与るために、日曜日の朝、いつもよりも早く起きて家事を終わらせる。

そして、早めに教会に行ってお祈りをし、一週間の感謝を伝える。

ミサ前に幾人かの方々と言葉をかわす。

ミサにみなさんとともに与る。

新しい一週間の始まりに、決意を新たにする。

ミサ後に神父様にお声をかけ、また幾人かの方々と交流する。

本当にすがすがしい気持ちになります。

あらためて、ミサに参列してご聖体をいただく意味と意義について考えました。

以前もご紹介した、故アドルフォ・ニコラス神父様の本にある、わたしがみなさんにもう一度(何度でも)お伝えしたい言葉を書いておきたいとおもいます。

☆教会がミサを祝うと同時に、ミサが教会を造るという相互関係を、司祭も信徒も皆が意識しなければならなりません。

ここに私たちのアイデンティティがかかっています。

☆ミサは個人の信心ではなく、教会にとってそのアイデンティティを表す文化的・歴史的な表現です。

ミサを祝うことによって、私たちはキリストとの交わり、またお互い同士の交わりを新たにします。

☆ミサは教会の顔である。

☆ミサはラテン語で「派遣されている」という意味です。

「行きなさい、あなた方は派遣されている。」

「ここで体験したことを生きなさい。」ということです。

毎年10月は宣教の月で、最後から2番目の日曜日は「世界宣教の日」とされています。

宣教、というと「宣教師」とか「一信者には恐れ多い」といったイメージがあるかもしれませんが、これはわたしたち一人ひとりに向けられた、わたしたちの使命なのです。

わたしたちは、周りにいるひとに「教会について」「信仰とは」と聞かれたときに、目を見て、素直な心で、優しい言葉で語りかけることができるように準備しておかなければなりません。

2021年「世界宣教の日」の教皇メッセージのテーマです。

「わたしたちは、見たことや聞いたことを話さないではいられないのです」

(使徒言行録4・20)

聖書のこの箇所は、ペトロとヨハネが捕えられ、尋問された時のものです。

「神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従うほうが、神の前に正しいかどうか判断してください。

私たちとしては、自分の見たことや聞いたことを、話さないわけにはいきません」

(フランシスコ会訳)

そう言われた大祭司たちは、二人を罰するすべをなくし、彼らを釈放せざるを得なくなりました。

「信仰は聞くことから始まります」(ローマ10・17)とパウロが言っているとおり、キリスト者はイエス様の言葉に出会い、教え導いてくださる先輩信徒や司祭の言葉に耳を傾けながら生きています。

信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょうか。

聞いたことのない方を、どうして信じることができるでしょうか。

宣べ伝える者がなければ、どうして聞くことができるでしょうか。

遣わされなければ、どうして宣べ伝えることができるでしょうか。

(ローマ10・14)

聞いて信じているわたしたちが、それぞれの場所で周囲に宣べ伝えていく使命を帯びていることを忘れないようにしましょう。

聖書を論じる必要はありません。

わたしたち一人ひとりは「神にささげられた、キリストのかぐわしい香り」(Ⅱコリント2・15)です。

このことを心に刻みながら、周囲にその香りをふりまく生き方を心がけたいと思っています。

.

以下、教皇様のメッセージを少し抜粋します。

.

このパンデミックの時代、正しいソーシャルディスタンスという名目で、無関心と無感動をマスクで覆って正当化する誘惑に直面する中で、求められる人との距離を、出会い、世話、活動の場にできる、あわれみの宣教が急務です。

わたしたちが受けたものすべて、主がわたしたちに与えてくださったものすべては、わたしたちがそれを持ち出し、他の人に無償で与えるために主から与えられているのです。

https://www.cbcj.catholic.jp/2021/06/29/22623/

信仰を持つこと

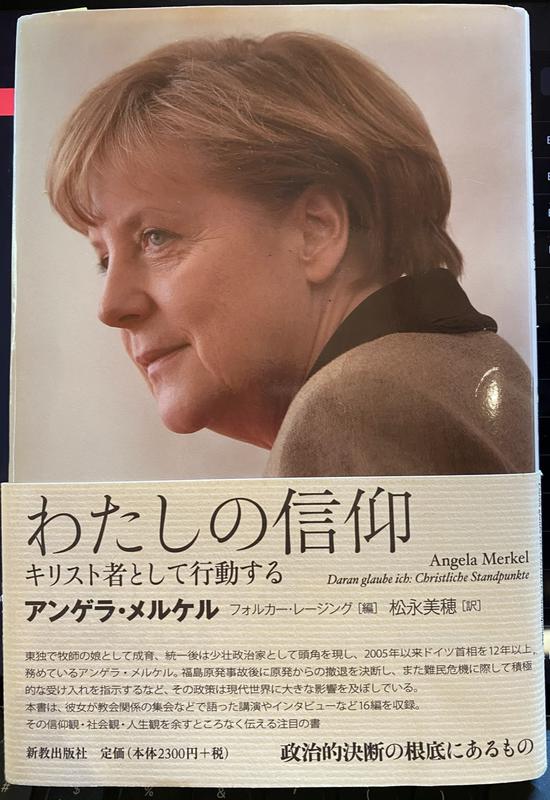

世界には素晴らしいリーダーがたくさんいらっしゃいますが、今日書いてみたいのは、ドイツのアンゲラ・メルケル首相についてです。

ドイツでは26日に総選挙が行われ、その結果の如何に関わらず、数年前に自ら決断されていた通りにメルケル首相は退任されます。

2015〜2016年にかけてシリア難民を100万人以上受け入れた際には、世界がその決断を称賛しました。

拒むこともできたのに、弱者に共感して国境を開き社会を巻き込んでいく姿に、当時彼女には「ドイツの母」と称されるほどの賛辞が贈られました。

ですが、予期しない展開が待っていました。

難民が次々と事件やテロを起こすのです。

社会は一気に不安に陥ります。

そして選挙で負け、2018年には党首を退任し次の選挙後には政界を引退する、と表明していました。

今回の退任にあたり、以前読んだ彼女の本を改めて読み返してみました。

旧東ドイツ出身で、父親は牧師であるメルケル氏は、とても熱心なプロテスタント信者として知られます。

実際、先ほど書いた難民受け入れの政策は彼女の信仰的確信の現われだと言われていました。

この本によると、首相としてのメルケル氏はキリスト教の信仰についてあまり公に強く語ることは控えていたようです。

ですが、本の中の様々な場での彼女のスピーチなどからも、読めばすぐにわかるほどの篤い信仰の持ち主であることは間違いありません。

「信仰と、希望と、愛。

これらが、かなり多くのものごとにおいて、わたしを導いていると思います。

ですがわたし自身は信仰に関していつもはっきりと確信があるわけではなく、ときには疑いも抱きます。」

と述べています。

一国のリーダーが迫られるほどの決断の場はないとはいえ、わたしたちにもこちらかあちら、どうするかの判断を迫られる場面はあります。

そのとき、そこに信仰による影響があるでしょうか。

あるときのスピーチで、メルケル氏はこう言っています。

「あらゆる問題、毎日絶望してもおかしくないような問題にもかかわらず、キリスト教信仰はわたしたちに、明るく生きる能力も与えてくれるはずです。

自己満足に浸るべきではありませんが、わたしたちにはたくさんのことが動かせるのだ、と言ってもいいでしょう。

25年前の東ドイツでのデモを思い出すならば、教会で行われたこと、祈りやろうそく、変化を呼び起こした平和的な手段を思い出すならば、わたしたちドイツ人は、ものごとを好転させる力についてたくさんのことを語れるでしょう。

わたしたちは、キリスト者としてもそのことを発言していくべきなのです。」

また、あるときにはこう話しています。

「神は人に作用する火なのです。

この作用する火を、わたしたちも自らの内に持っているべきだと思います。

キリスト教信仰は、わたしたちにとって善き力です。

作用する火であり、わたしたちはその火を使って、すでに成し遂げたことを喜びと共に眺めることができますし、その火のもとにいれば大きな問題の前でも目を閉じる必要がなく、その火を通して、これから来る人々のために努力を続ける力を得るのです。」

たしかに、わたしが前向きで明るくいられるのは、信仰によるものだと気づかされます。

神様がわたしのうちに灯してくださった火が、小さく揺らめいているのを感じることがあります。

そして、信仰を持っている友人と話すと、心地よい優しさと良い影響を感じます。

.

「信仰を持つこと、それ自体がお恵みである」といつも思っています。

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

(ヘブライ11・1)

信仰を持っている人でも、この世での望みは同じではないでしょう。

少なくともキリスト者としては、大きな視野で望みを持っていたいものです。

信仰を持っている人とは、

望んでいること(希望=いつも神様がともにいてくださること)を持っていて、

目に見えない事実(愛=どんなときも神様がともにいてくださること)を信じている人のことだと思うのです。

さぁ、ようやく。

今週末は秋晴れの日曜日の朝、教会でミサに与れることでしょう!

スケープゴート

秋晴れの、美しい、気持ちの良い季節です。

.

家のあちこちに、十字架、マリア像を置いています。

寝る前に祈るときも、小さな手の中に納まるサイズの十字架を握りしめています。

みなさんもそうではないでしょうか。

つい、お気に入りの十字架やマリア像の前で手を合わせて祈ってしまう、そういう習慣が身に付いている信徒は多いかと思います。

以前、ある神父様がお説教でおっしゃいました。

「イエスの十字架は、首から下げるダイヤモンドの入ったアクセサリーではない。」

教皇は訪問先のスロバキア東部プレショフで、十字架や(キリストの)磔刑像はしばしばキリスト教徒によって表面的に使用されていると講話した。

欧州では、東欧の複数の極右政党を含む多数の政党が、十字架を党旗やシンボルに取り入れている。

教皇は、多くのキリスト教徒が十字架を首にかけたり、家の壁にかけたり、自動車やポケットの中に持つなどしているが、実際にイエスとつながっていないと指摘。

「十字架上のイエスを見つめるために立ち止まり、キリストに心を開くのでなければ、何の意味があるだろう。

十字架を奉献の対象におとしめるのはやめよう。

ましてや、政治のシンボルや、宗教・社会的地位の表彰としてはならない」と述べた。

(9/14ロイター配信ニュースより)

スケープゴートという言葉をご存知でしょう。

簡潔にいうと「多くの人の罪を負わされた人」という感じでしょうか。

アロンは生かしておいたその山羊の頭に両手を押しあて、イスラエルの子らのすべての咎とすべての背き、すなわち、彼らのすべての罪をその山羊の上に告白し、それらをその頭に置き、係の者の手で荒野に送り出される。

その山羊は彼らのすべての悪を担って、不毛の地へ行く。

係の者はその山羊を荒れ野に送り出す。

(レビ16・21〜22)

最近はスケープゴーティング(罪を着せる行為、報道)が頻繁に目につく気がします。

例えば、音楽イベントの集客が多くお酒の提供もあった、と報道があると、「主催者」「参加者」「出演者」「許可した行政」=悪だ罪人だ、と囃し立て、「参加者に感染者が多く出たらしい」=「ほら見たことか、当然の報いだ」

すべてのことにおいて、このような考え方が蔓延ってきてはいないでしょうか。

以下、イザヤ書の53章を抜粋します。

彼は主の前で若枝のように、

乾いた土地の中から生え出た。

彼は、わたしたちの背きの故に刺し貫かれ、

わたしたちの悪の故に打ち砕かれた。

彼の上に下された懲らしめが、わたしたちに平和をもたらし、

彼の傷によってわたしたちは癒された。

わたしたちはみな、羊のように迷い、

それぞれ自分の道に向かったが、

主はわたしたちみなの悪を彼に負わせられた。

もし彼が自らを賠償の捧げ物とするなら、

彼は末永く子孫を見るだろう。

主の望みは彼の手によって成し遂げられる。

彼は、多くの者の罪を担い、

彼らの背きのために執りなした。

彼=scapegoat です。

彼=メシアのことを予言しているのだ、と当時の人々は捉えていました。

このイザヤ書に呼応する形で書かれたのが、ペトロの手紙の次の箇所です。

わたしたちが罪に死んで義に生きるため、キリストは十字架の上で、わたしたちの罪をその身に負われました。

その傷によって、あなた方は癒されました。

あなた方は、羊のように迷っていましたが、今は、魂の牧者であり、監督者である方の元に帰ってきたのです。

(1ペトロ2・24〜25)

同時に理解しておきたいのは、イエス様は「大勢の罪人の罪を背負って死のう」と思っていらっしゃったわけではない、ということです。

イザヤ書の予言していた彼(メシア)はイエス様なのだ、と亡くなられてご復活された姿を見てようやく理解して納得した弟子たちが、「わたしたちの罪のために(代わりに)死んでくださったのだ!」と後になって言ったのです。

イエス様を信じる人が多くなり、このままでは祭司たちの尊厳が危うくなると危惧した大祭司のカイアファは、「一人の人間が民に代わって死に、国民全体が滅びないほうが、あなた方にとって得策である」と言ってイエス様を殺そうと決意しました。(ヨハネ11・50)

この考え方、代理死、贖罪死も、ある種のスケープゴート的なものでした。

わたしたちの信仰は、イエス様がわたしたちの罪の代わりに死んでくださったからではないはずです。

人々のために生き、小さき弱き者、虐げられた人々をも導き、自分自身には罪はなく正しい人であったのに、十字架につけられたのです。

十字架を身に纏うことで信仰が篤いと満足し、わたしたちの罪を担ってくださったイエス様はわたしたちの罪を赦してくださると自分勝手な理解をし、他人の罪を勝手に判定して「わたしは違う」と息を巻く。

そのようなキリスト者であってはならない、と最近とても考えています。

みなさまは、どう思われますか?

ミサもなく、教会で集って語り合えないこの日々、みなさまとこうしたお話もしたいのです。

故郷を逃れる人々

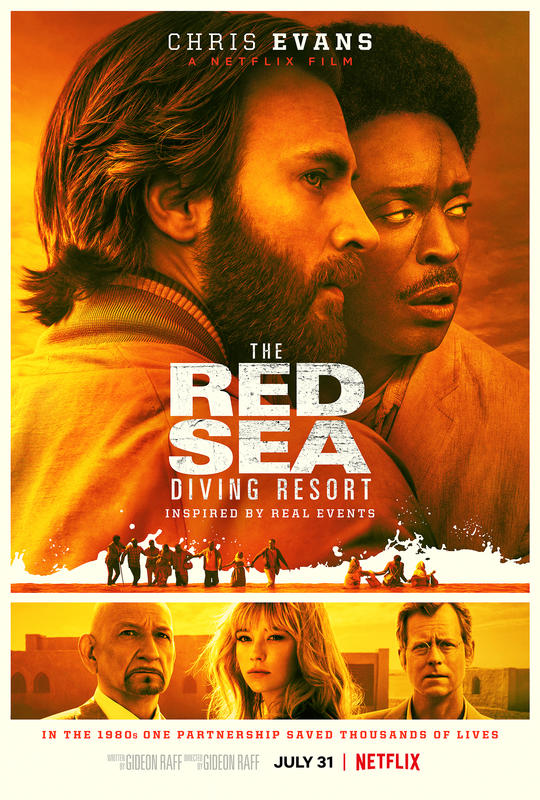

1980年代の内戦状態のエチオピアから、モサド(イスラエルのユダヤ諜報機関)のエージェントたちが1万人近いユダヤ人難民をイスラエルに避難させたという実話をもとにした映画を観ました。

.

船で紅海を渡って逃がす「モーセ作戦」と、飛行機(先月のアフガニスタンからの脱出の映像のように)での「ヨシュア作戦」が実際に行われたのだそうです。

映画の中で、スーダンの難民キャンプに偽装難民として連れてこられたうちのひとりが、エージェントに文句を言います。

「わたしの父は、ここに来る途中で死んだ。夫とは途中ではぐれてしまった。子どもは病気だ。ここでは食事もまともに食べられない。

約束の地イスラエルに連れていくと言われて信じたのに。」

どこかで聞いたようなお話ですね。

モーセを信じ、それなりに安定していたエジプトでの暮らしを自ら捨て、主が約束された「乳と蜜の流れる」豊かな地を目指して40年もの間、旅をしました。

(途中、「エジプトの暮らしの方が良かった」「食べるものもない」「肉が食べたい」とか文句を言いながら。)

彼ら、古代のユダヤの人々もある意味では難民と言えるかもしれません。

しかし、現代の難民と言われる人々には選択の余地のない、切迫した状況下を逃れるしかなかった人が多いのです。

古代のユダヤ人のように安住の地を求めて自らの意思で国を出る、という状況とは違います。

オリンピックの期間中に亡命を申請してポーランドに受け入れられたベラルーシの選手がいましたが、彼女のようにすぐに他国に受け入れられる幸運な人は稀なのではないかと思います。

.

聖書では、イスラエル人はかつては自分たちもエジプトで寄留者であったことを忘れずに、神が困窮者や貧しい者たちを保護するよう心を配っていることから、通りすがりの異邦人をも同胞のように大切にしていました。

神の前では誰もが寄留者であり、借地人にすぎない(レビ25・23)、との考えがあったのです。

新約の時代になると、信仰者はこの世には永遠の住まいをもたない(2コリント5・1~2)、地上では寄留者・巡礼者であり、天の国に入るまでは信仰者は旅人の生活を送るのだ(1ペトロ2・11)という教えに昇華していきます。

(聖書思想辞典より考察)

.

現在、日本の人口の半数を超える8,240万人が難民となり故郷を離れざるを得ない状況にあると言われています。

ですが、難民となった人の正確な人数は把握できない場合も多いと思われます。

2020年末時点で最も多い難民の出身国はシリアで、アフガニスタンやイラクといった紛争地域を抱える中東の人が全体の半数以上を占めているそうです。

政治的な迫害などが原因の政治難民

経済的貧困から外国へ逃避する難民は経済難民

自然災害、飢餓、伝染病などの災害難民

宗教的追放や域内外の紛争から逃れた難民

先週閉幕したオリンピック・パラリンピックでは、前回大会に続いて2回目となる難民選手団が結成されていたことも話題になりました。

今回参加した6名の選手とその家族は、紛争・圧政、国内の混乱から逃れて難民となった人々でした。

「世界難民移住移動者の日」は、日本では9月第4日曜日に定められています。

「各小教区とカトリック施設が、国籍を超えた神の国を求めて、真の信仰共同体を築き、全世界の人々と『共に生きる』決意を新たにする日」として設立されました。

教皇フランシスコが選ばれた今年の9月26日のテーマは、

「ひたすら『わたしたち』でありますように」

遠い見知らぬ国の人々のこと、ではなく、この問題について知ること、そして自分の問題として捉えて考えてみる機会になれば、と思います。

日本カトリック難民移住移動者委員会

https://www.jcarm.com/

第107回 世界難民移住移動者の日(2021年度) 委員会メッセージ

https://www.cbcj.catholic.jp/2021/08/10/22983/

家族を築く

聖堂は閉められていますが、5日の日曜日は2組の結婚式が執り行われました。

参列者はごく限られたご家族などで、ささやかな中にも優しい幸せに包まれた素敵なお式でした。

.

1組目は、新郎側のご両親が緊急事態宣言ということで久留米に来ることが叶いませんでした。

2組目は、ご家族がベトナムから日本に来ることができませんでした。

ということで、youtubeでライブ配信をすることになったのです。

便利な世の中です。

このようなことが、2年前に想像できたでしょうか。

結婚式に親が参加できない。

友人をたくさん招いてパーティを開くことはしない。

このような世の中になり、本来ならば一世一代の大イベントであるはずの結婚式と披露宴は、新しいカタチになりました。

.

カトリック教会に於いて、結婚は7つの秘跡のひとつとされています。

厳密には、新郎新婦共に洗礼に与っている場合が秘跡とされますが、人生のある時に偶然出会った二人が家族になるという結婚は、神様の計らいであるとしか思えません。

現代人にとって、結婚とは「制度」にすぎない、という考え方もあるでしょう。

もちろん今でも、民族や宗教によっては親が結婚相手を選ぶ、ということもあります。

旧約聖書には、結婚生活についての苦労や嫁姑問題、夫の務め、妻の役割など、多彩な記述が随所にあります。

4000年以上前から変わらぬ苦労があったのか、と笑ってしまうような箇所もあります。

創世記の「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」として女性は男性のために造られた、とか、出エジプト記の「不妊の妻は離別される」、「夫の権利を尊重するため、姦淫の妻とその相手は死罪(夫が姦淫してもおとがめなし)」といった記述は、現代に生きるわたしたちには抵抗がありますが。。。

旧約聖書のルツ記は、短い文章の中に、結婚によって新しく築かれる家族の愛が書かれています。

BC450ごろ書かれたとされるルツ記は、旧約聖書のなかで一番短い書物ですが、当時のイスラエルの結婚に関する慣習が書かれています。

兄が子供を残さないまま亡くなった場合、その弟が兄嫁を娶って子孫を残すことが普通になされていました。

寡婦であったルツはイスラエル人ではありませんでしたが、ナオミ(姑)の働きかけで親戚のボアズに嫁ぎ、子どもが生まれます。

その子がダビデの祖父にあたることから、異邦人ルツは旧約の中でも重要な女性となりました。

わたしがルツ記を好きな理由は、ルツのナオミへの家族愛が書かれているからです。

夫が亡くなり、子どもがいなかったルツは故郷であるモアブ人の地へ戻ることもできました。

ですが、一人になってしまう姑のナオミを気遣って、一緒にベツレヘムへ戻るのです。

結婚により、彼女にとって姑は他人ではなく、家族になったのです。

家庭は2人で築くものでしょう。

ですが、結婚によって家族が築かれるのです。

わたしには妹が2人いて、義弟が2人できました。

彼らはわたしにとって、大切な家族です。

妹たちの結婚によって、わたしにも家族が増えました。

幸せのおすそ分けです。

それぞれの持つ個性

パラリンピックが行われています。

わたしは、これまでの人生で「こうすればよかった」と思わないように努めて生きてきましたが、唯一思うこと。

「パラリンピックを目指して何かスポーツを極めればよかった!」

これだけは後悔しています。

わたしの個性で一番自慢できる点は、障害があることです。

これは、障害を持つすべての方を代弁しているわけではありません。

わたし個人の思いです。

わたしのことをご存知の方には、おそらくこう思ってくださっている方がいらっしゃるでしょう。

「体が不自由だとは思えない、バイタリティのある人」だと。

わたしにとって、片足が義足であるということはわたしの「強み」なのです。

.

イエス様の時代、精神的に障害がある人には悪霊がついていて、身体的に障害がある人は前世や本人が犯した罪による穢れ、罰だと考えられていました。

旧約の時代には、サムエル記下5章にあるエピソード(「ダビデの命を憎むという足の悪い者、目の見えない者を討て。」という記述とそのことにまつわるエブス人との争い)があり、このことから、目や足の不自由な人は神殿に入ってはならないとされたのです。

レビ記では、イスラエルの人々は神によって聖別された民であるからこそ、神の掟に服従して聖なる者であり続けなければならない、と主が語っています。

(19章、22章)

それでも、他宗教に染まり偶像崇拝に走る民と、それを罰する(病気、障害、滅び)神という構図が聖書に書かれています。

同時に、申命記の十分の一税やレビ記の落穂に関する下りのように、社会的弱者を虐げてはならないということも書かれています。

3年目ごとに、その年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、あなたのうちで、相続地の割りあてがないレビ人や、あなたの町に住む他国の者や、孤児や、やもめが来て食べ、満ち足りるようにしなさい。

(申命記14・28~29)

穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。

これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。

(レビ記19・9~10)

障害のある人は罪人であると考えられ、忌み嫌われていました。

触れたらその人まで穢れる、と思われていたため、人里離れたところに固まって暮らしていた人々もいたように聖書には書かれています。

ですが、イエス様はそうした人々を始め、娼婦、寡婦、といった社会的弱者を最優先にされます。

『ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか?

本人ですか。それとも両親ですか』。

イエスはお答えになった。

『本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。

神の業がこの人に現れるためである』」

(ヨハネ9・2~3)

ローマの人々への手紙3章で、結論とも言えることをパウロが書いています。

☆障害のあるなしにかかわらず全ての人は罪人であること

(ユダヤ人もギリシャ人もみな罪のもとにある 3・9)

☆イエス様の贖いの業を通して神の救いを得ることが出来る

(3・22〜24)

障害があることはわたしの強みであり個性だ、と、わたしは思っています。

パラの選手たちの競技を見ていて、「すごい!」「なぜあんな身体能力が!?」と感じるでしょう。

彼らはその個性を生かして努力を重ね、一見不可能な能力を驚くほど発揮するのです。

入院していたころ、お見舞いに来てくださるシスター方は決まって「あなたは神様に選ばれた子だ」とおっしゃってくださいました。

病気をしたことが「選び」「恵み」だということではなく、そのことを受け止めて前向きに治療に取り組むわたしのことを、そう言ってくださったのです。

信仰によって、わたしたちは誰もが神様からの憐れみを受けることができる。

このことをわたしも、何度も身をもって実感しながら生きてきました。

まだ遅くないかも!?

何かスポーツ始めようかな、、、。

隣人愛のかたち

4回目の緊急事態宣言となり、久留米教会も教区の決定に則り、公開ミサが中止となりました。

「宣言には意味がない」という意見があるようですが、そのように不満を抱いてもなにも状況は変わりません。

わたしたちはいま自分にできることを粛々と、そして、感染しない・させない対策を徹底的に行うのみです。

そんな中、パパ様のお言葉がまた心にとまりました。

神は、日々生じる問題から、私たちを解放するために来られるのではありません。

愛の欠如という本質的な問題から、私たちを救うために来られます。

愛の欠如は、私たちの個人的、社会的、国家間、また環境の問題の根本原因です。

自分のことしか考えないことは、すべての悪の始まりなのです。

God does not come to free us from our ever-present daily problems, but to free us from the real problem, which is the lack of love.

This is the main cause of our personal, social, international and environmental ills.

Thinking only of ourselves: this is the father of all evils.

8/17教皇フランシスコ Twitter

夏の甲子園、2回戦を目前に辞退した宮城県代表の東北学院の主将のインタビュー、お聞きになりましたか?

監督と選手たちの話し合いで、「感染した人のことはみんなで守ってあげようという話があった」と報道されていました。

高校生のことばです。

わたしたち大人も、彼らを見習い、恥じない言動をとらなければならないなと身が引き締まる思いがしました。

.

何度も書いていますが、今回もお伝えしたいことです。

◆「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。」

(マタイ7・12)

この教えは、姪たちが小さいころから彼女たちにも度々言い聞かせてきました。

「おなじように、自分がされたくないことは人にしてはいけないのよ。」とも。

この黄金律は、イエス様の時代よりずっと以前から、ユダヤ人の間で律法全体の要約として語られていたことでした。

.

◆「あなた自身にとっていやなことは、あなたの隣人に対してもしてはならない。

それは律法全体であって、あとのものはそこから推し計られるものにすぎない。」

◆「あなたの隣人を裁いてはならない。あなた自身が隣人の立場にならないためである。」

◆「あなたがたは自分の量る秤で量り返される」

これらもすべて、福音書に書かれる遥か昔からユダヤ人の間では格言として知れ渡っていたことばでした。

イエス様も、黄金律はモーセの律法の要約だと考えていたようです。

◆「自分自身を愛するように隣人を愛しなさい」

(ㇾビ19・18)

古いアラム語の訳では「あなたの隣人を愛しなさい。あなたを不快にさせることはどんなことでも、隣人にしてはならない!」となっているそうです。

.

そのとき、ファリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて、一緒に集まった。

そのうちの一人、律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。

「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか。」

イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。

第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』

律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」

(マタイ22・34~40)

イエス様はユダヤ人であり、ユダヤ教の教えのもとに育ち、暮らしておられました。

福音書に記されている教えの重要な箇所からも、イエス様が旧約の教え、律法をとても大切にされていたことが分ります。

黄金律と隣人を愛することの戒めは、その最たる例でしょう。

.

隣人愛の実践に尽くし、「これはキリスト教に限った教えではなく、遥か昔からの格言なのよ」と、わたしたちが周りの人にも伝えていくのです。

何かが変わっていくかも、という希望を持って。

少しずつ、秋の気配が。

求めている平和とは

15日までの10日間は、カトリック教会の平和旬間でした。

各々、平和への祈りを捧げ、平和とは何かを考える機会をお持ちになられたのではないでしょうか。

8月15日は、わたしたちにとってたくさんの意義深い日です。

福音宣教の始まりである、フランシスコザビエルが鹿児島に上陸した日

終戦記念日

日本の伝統文化であるお盆

そして、聖母マリア様の被昇天の記念日

宮﨑神父様はお説教の中でこうおっしゃいました。

「8月15日は平和を噛み締める日です。そして、故人を想い、祈り、同時にいずれ訪れる自らの死を重ねて黙想する日です。」

あなたは何のために平和を求めますか?

.

わたしはいつも、パパ様の優しい笑顔に平和を感じます。

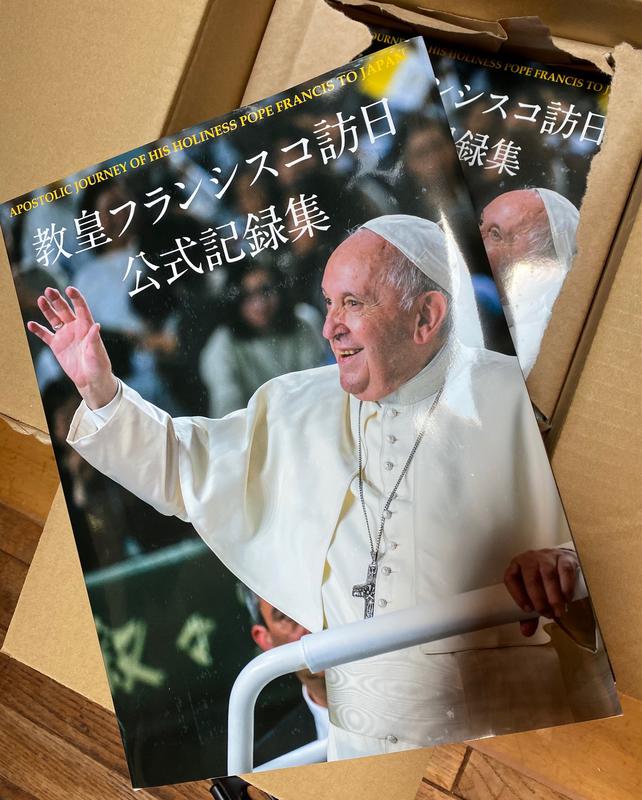

先日ご紹介した、教皇フランシスコ訪日公式記録集をようやくじっくりと読みました。

広島平和記念公園での「平和のための集い」では、プロテスタントの各宗派の代表だけでなく、神社や様々な仏教の宗派の代表、日本のユダヤ教、ムスリム、ロシア正教などの代表者の方との交流、参加があったことをご存知でしたか?

核兵器の廃絶、戦争のない世界の実現はもちろん平和の重要な条件ですが、最も重要な要件は「人々の間に平和があること」だと思うのです。

コロナ禍において、世界中のいたるところで人間の愚かさ(差別、偏見、誹謗中傷)、不平等などが改めて顕になりました。

紛争のない国であっても、そうした醜い人間の状態が渦巻く状況で平和な社会と言えるでしょうか。

これまでは、世界の差別の大要因は「人種」と「宗教」の問題が根底にあるからだと考えていました。

そして、その根本的な原因の一端はキリスト教にあるのではないかという葛藤があります。

コロナウィルスが世界を席巻する今、問題はさらに大きく深く広がってしまっている気がします。

今このような時代だからこそ強く思うのは、平和はわたしたち一人ひとりの中で育てるべきことであり、平和のためにわたしたちが求めるべきは、お互いの他者への思いやりだということです。

世界が繋がっている一つの社会なのだ、とわたしたちは今、思い知らされているはずです。

平和は自分のためだけに求めるものではないはずです。

.

詩編の、いつも心の中に響かせたい、美しい平和の祈りです。

いつくしみとまことは出会い、正義と平和は口づけし、

まことは地から萌えいで、正義は天から注がれます。

(新共同訳)

いつくしみとまことはともに出会い、義と平和は抱き合う。

まことは地から生えいで、義は天から身をかがめる。

(フランシスコ会訳)

(85・11〜12)

(122・8)

わたしはいおう、わたしの兄弟、友のために。

『あなたのうちに平和があるように』」

(122・8)

.

オリンピック陸上競技800メートルの準決勝で、転倒してしまった選手にもう一人の選手が巻き込まれたシーンをご覧になりましたか?

巻き込まれた選手が最初に転倒した選手に手を差し伸べて抱き起こし、抱き合った後、「行こう」「ゴールしよう」と声をかけ、二人で揃って走り出して他の選手から1分近く遅れて一緒に肩を並べてゴールしました。

そこに、平和がありました。

少なくともわたしたちにできることは、周囲の人々に思いやりと優しい気持ちを持って接し、お互いが気持ちよく過ごせる日常を作っていくことでしょう。

平和はそこから生まれます。

自分なりの実り

毎年、8月になると台風が接近し、猛暑を少し和らげるという自然の営み。

地球が温暖化しているとはいえ、このサイクルが日本の季節を作っていることには驚きます。

被害がなければ良いのですが、台風がいくつか通り過ぎてくれると、過ごしやすい夏になります。

.

もしも無人島に何か2つ(ひとつではない)持っていけるとしたら?

わたしは迷わず、聖書とワイン一箱(一本ではない)を選びます!

聖書を選んだのは、何も真面目で敬虔な信者だからとかではなく、純粋に読むのが面白いからです。

聖書とワインさえあれば、退屈することはありません。

旧約にはぶどうの木、ぶどう園のたとえが数多く語られています。

それに呼応するように、新約でもぶどうに関する記述があります。

旧約には直球で「飲み過ぎ注意!」という記述も結構あるのですが、多くは「役に立たない、神に背いたものの象徴」「実を結ばなければ価値のないもの」として語られます。

.

詩篇80のタイトルは「荒らされたあなたのぶどう園を元どおりに」

あなたはぶどうの木をエジプトから移し、異邦の民を追い出して、これを植えられました。

あなたは前もって地を整え、その木を根づかせ、生い茂らせました。

万軍の神よ、立ち返ってください。

天から見下ろし、目を留めて、このぶどうの木を顧みてください。

(9〜10、15)

BC722年のアッシリア軍侵攻による北イスラエル王国滅亡の直前の自分たちを、ぶどうの木にたとえています。

イザヤ書5章のタイトルは「ぶどう園の歌」

さあ、エルサレムに住む者とユダの人よ、わたしとわたしのぶどう園の間を裁け。

ぶどう園になすべきことで、わたしがしなかったことがまだ何かあるか。

わたしは善い実が結ぶのを期待したのに、なぜ、酸っぱいぶどうが実ったのか。

まことに、万軍の主のぶどう園とは、イスラエルの家。

主が喜んで植えられたのはユダの人。

(3〜4、7)

イザヤという人はユダ王国の貴族で、エルサレムに暮らしていたとされています。

北王国イスラエルが南王国のユダに攻め入った戦争とその後のアッシリアのユダ侵略が背景にあるのが、本人が書いたとされる第一イザヤ(1〜39章)です。

エゼキエル書15章のタイトルは「無用のぶどうの木」

人の子よ、ぶどうの木はほかの木、すなわち森の木々の間に生える木の枝より優れているだろうか。

その木で何かを作ろうとするだろうか。

それでものを掛ける木釘が作れるだろうか。

それどころか、薪として火にくべられるだけである。

その両端は火で焼き尽くされ、その芯は黒焦げになる。

それが何かに役立つだろうか。

そのままの時でも役に立たないのに、火に焼け、黒焦げになってしまえば、いったいなんの役に立つというのか。

(2〜5)

先ほどのイザヤ書の箇所と同様に、イスラエルが神に背き続け、不忠実であったことへの神の裁きを表現しています。

このように旧約では、救いようのないぶどうの木を神が見放した=エルサレムの崩壊、が語られ、ひたすらに「神に立ち返ること」の重要性が書かれてます。

一方で、新約におけるぶどうの木のたとえは「苦しみのシンボル」であると同時に、「希望の象徴」でもあります。

ヨハネ15章のタイトルは「イエスはまことの〈ぶどうの木〉」

わたしはぶどうの木であり、わたしの父は栽培者である。

わたしにつながれていて、実を結ばない枝はすべて、

父がこれを切り取られる。

しかし、実を結ぶものはすべて、もっと豊かに実を結ぶように、

父がきれいに刈り込んでくださる。

わたしのうちに留まっていなさい。

そうすれば、わたしもあなた方のうちに留まる。

ぶどうの枝が木につながれていなければ、枝だけで実を結ぶことはできない。

それと同じように、あなた方も、

わたしのうちに留まっていなければ、実を結ぶことはできない。

わたしはぶどうの木であり、あなた方は枝である。

人がわたしのうちに留まっており、わたしもその人のうちに留まっているなら、

その人は多くの実を結ぶ。

(1〜5)

できない、ダメなことだけでなく、どうすれば実のるか、どうすれば多くの実を結ぶことができるかが書かれているのが新約のイエス様の言葉なのです。

わたしたちは、この言葉に象徴されるような信仰心を日々鍛えることが必要だと思います。

実を結ぶ、それぞれにとってその意味は違うかもしれません。

わたしにとっての実りとは、

1番大切に思っている家族のためによりよく生きること。

1番大切にしている教え「何事につけ、人にしてもらいたいと思うことを、人にもしてあげなさい。」を努めて毎日行うこと。

自分なりの実を豊かに結ぶことのできるよう、日々を大切にしたいと思っています。

余談:ワインといえばフランス、というイメージの方が多いかと思いますが、イスラエルの北部は肥沃な土地で、ワイン栽培が盛んです。もちろん今でも多くのワイナリーがあり、とても美味しいワインを作っています。

カルメル山という名前はへフライ語で「神のぶどう園」という意味です。

買ってきたコーシャーワイン(ユダヤ人のみが栽培から収穫、瓶詰めまで全ての工程を行なったワイン)が我が家にまだありますが、現地で飲むのとはやはり味わいが違います。。。

イスラエルが恋しい!

暑さを乗りきる術

先週の久留米は、毎日体感気温が40度近かったですね!

日曜日の雨で、暑さが少し落ち着いてくれて助かります。

.

この夏の間、立ち止まって休むことを覚えましょう。

携帯電話の電源を切って、他者の目をしっかりと見ましょう。

沈黙の時を持ち、自然を観想し、そして神との対話のうちに生まれ変わりましょう。

(マルコ6・30-34参照)

During summer time, let us learn how to take a break, turn off the mobile phone to gaze into the eyes of others, cultivate silence, contemplate nature, regenerate ourselves in dialogue with God.

2021/7/19教皇フランシスコ twitterより

このTwitterのメッセージ、ものすごく心に染みました。

2年前の8月、イスラエルに巡礼に行きました。

「暑い」という言葉では語れない日差しだったこと、生涯忘れられません。

標高400メートルほど(ただし、立地がマイナス400メートルの死海の西側)のマサダ遺跡の気温は、携帯の温度計で46度でした。

久留米の猛暑は湿度も高いため、家事などで汗をかくと肌がべたつき、不快な感じがしますが、イスラエルはカラッカラの乾燥状態なので、汗が流れながら蒸発します。

毎日一万歩くらい歩いて旅を続けながらいつも思っていたのは、「この気候をイスラエルの人々、イエス様たちも暮らしていたんだ」と言うことでした。

そう思いながら歩くと、意外と頑張れたのです。

暑い

きつい

そう思うのをできるだけ控え、なんのために歩いているのか、何をしにここに来ているのか、そのことに集中するように努めました。

皆さんと同じようには行動できないこともありましたので、無理をせずに時には立ち止まり、一人で立ちすくんで沈黙の時間を持つこともありました。

冒頭にご紹介した、パパ様ツイッターのおことば、手帳に書いていて毎日読んでいます。

☆ 立ち止まって休む

☆ 他者の目を見る

☆ 沈黙の時を持つ

何かせわしなく過ごしていると難しいことのように感じるかもしれませんが、どれも簡単にできることです。

わたしは6月から膝を痛めていて、歩くのも椅子から立ち上がるのも辛い日々が続いていました。

「パウロみたいにとげが与えられたんだわ。

何か思いあがってることはないか、よく考えてみよう!」

そう思って、このところずっと割とよく立ち止まり、沈黙の時間を持つようにしています。

「暑い、暑い」と口にしてバタバタしていると、余計に暑くなる気がしませんか?

立ち止まって、少しだけ沈黙を保ってみると、目に見える景色も聞こえてくる蝉の音色も違ったものに感じます。

今年の夏も、これからが本番です。

暑さに負けず、乗り切って元気に暮らすために、パパ様のこのメッセージを心に留めてみませんか?

感謝の気持ち

東京オリンピック・パラリンピックが始まりました。

ようやく実現しました!

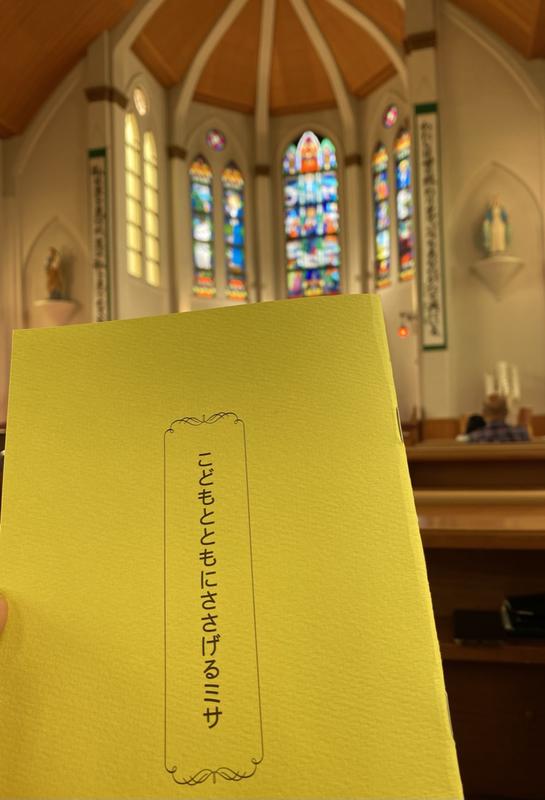

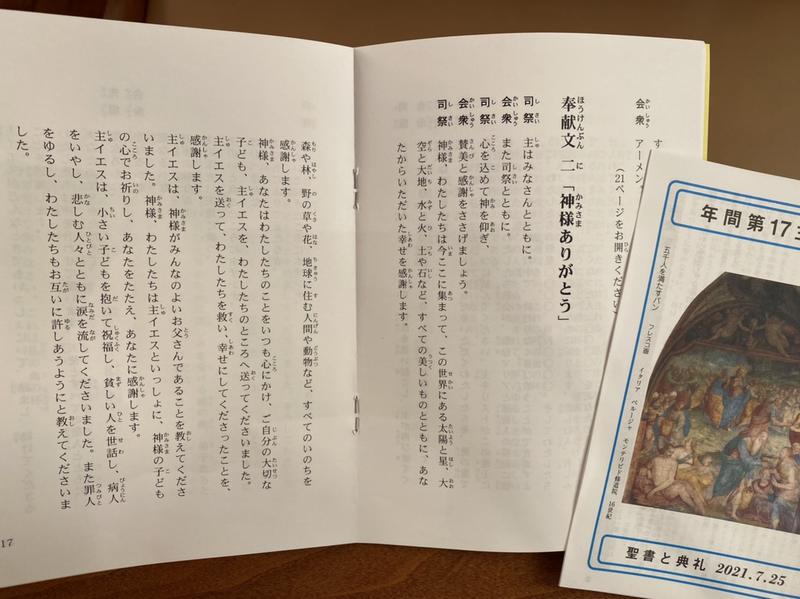

久留米教会の「こどもとともにささげるミサ」もようやく実現しました。

式次第の順番は変わりませんが、多少言葉遣いが平易になっています。

来月からも毎月第4日曜日に予定されています。

.

いつの大会でも、開会式は一番の楽しみで見ています。

今回の式典も本当に素晴らしかったと思います。

久留米教会とは全く関係ありませんが(いつもですが。。。)、そして式典のテーマがどのようなものだったのかは存じませんが、わたしは式典の中の至るところに「感謝の気持ち」を感じ、胸が熱くなりました。

前日までハプニングやスキャンダラスな出来事が数多くあり、世論も(報道されている限りでは)盛り上がっていたとは言い難い、大変困難な状況でした。

それでも、オリパラの誘致から今日まで、どれほどの方々がご尽力されたか。

どれほどの方々が影で動かれ、矢面に立ち、携わられたか。

世界的に活躍されているアーティストの皆さんと並んで、エッセンシャルワーカーと呼ばれる方々がたくさん出演者として登場されていました。

そうした全ての皆さんに「ありがとう!」と心から感じることができる開会式でした。

そして、演出の随所に「ありがとう!」と世界中の方々にメッセージを発しているのを感じました。

.

あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、思いやりの心、親切、へりくだり、優しさ、広い心を身にまといなさい。

互いに耐え忍び、誰かに不満があったとしても、互いに心から赦しあいなさい。

主があなた方を心から赦してくださったように、あなた方もそうしなさい。

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

感謝の人となりなさい。

キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。

言葉にしろ、行いにしろ、何かをする時は、主イエスを通して父である神に感謝しつつ、すべてを主イエスの名において行いなさい。

(コロサイ3・12〜17)

.

「どんなことにも感謝しなさい」と1テサロニケにもあるように、わたしたちキリスト者の信仰の基盤は「愛」「感謝」なのです。

人や物事の粗探しをする風潮がはびこっている現在だからこそ、私たちは「愛」と「感謝」の信仰を実践すべきなのではないでしょうか。

7月25日は、新しく制定された「祖父母と高齢者のための世界祈願日」でした。

84歳の教皇様は「 主は永遠であり、決して引退なさいません。決してです。」とメッセージの中で述べられています。

「兄弟愛と社会的友愛を持って明日の世界を、嵐の後にわたしたちと子どもと孫とが生きる社会を築くには、あなたが必要です。」

高齢の方々、もちろん、自分の親だけではなく地域社会の先輩方への敬意と感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

聖書とは

「聖書の中で好きなストーリーはなんですか?」

そう質問されて、何か物語を思い描き、人にそれを話し聞かせることができますか?

「聖書には何が書かれているのですか?」

そう質問されて、読んだことのない方にわかるように、シンプルな言葉で説明できますか?

.

.

モーゼとアロンの物語が好きで、最近このオペラをよく聴いています。

わたしの好きな作曲家シェーンベルクの作品です。

元旦のミサで読まれる、祭司による祝福の箇所です。

主はモーセに次のように告げられた、「アロンとその子らにこう言え、『あなたたちはイスラエルの子らをこのように祝福して彼らに言え、

〈主があなたを祝福し守ってくださいますように。

主があなたの上にみ顔を輝かせ、顧みてくださいますように。

主があなたにみ顔を向け、平安を与えてくださいますように。〉』。

(民数記6・22〜26)

旧約聖書で1番古い「祝福」に関する文言だそうです。

わたしが好きな物語の一つである、ヤコブが兄のエサウから長子の祝福を奪い取った話がありますが、この物語にあるように祝福は一度与えられたら人間が撤回することはできない、とされています。

ある方は、ヨセフの物語が好きだとおっしゃってて、スラスラとストーリーを話されていました。

最初の質問。

「聖書の中で好きなストーリーはなんですか?」

「聖書には何が書かれているのですか?」

実話や神話が書いてある聖なる書物、ではなく、

聖書は「人間とは何者か」ということが書かれている本だ、と教わりました。

一冊の書物ではありません。

さまざまな時代や思想を反映して書かれた、そして加筆修正を繰り返し、その時代に応じてアップデートされた、神と人の関係についての記述を収めた名作集です。

実際に、聖書を読んでいると随所にそのことを感じることができます。

少なくともミサに与っていれば毎週、新旧の聖書を読んでいるのですから、聖書とは何が書かれている書物なのかを人に話せるといいですよね!

・・・・・・・・・・・・・・・・

毎週のごミサでの共同祈願、いつも思うのですが、「あ!そうそう、そう思っていた!!」という言葉が書かれています。

「そうなんだ、やっぱりそうだよね。」

いつもそう思います。

⭐︎ 自己の価値観を人に押し付け、敵意と分断をあおるような社会の中の動きを退け、神のみ心にかなう平和を実現することができますように。

⭐︎ 苦境にあえぎ、心のよりどころを見失っている人々を顧みてください。

神のいつくしみによる安らぎと新たな希望で支えられますように。

そして、今日の宮﨑神父様のお説教の中の言葉。

「神の働きに信頼し、希望を失った人々に希望を与えられる存在でいるように。」

なんのために毎週ごミサに与っているのか熟考できる、とても充実した日曜日でした。

賛美と感謝

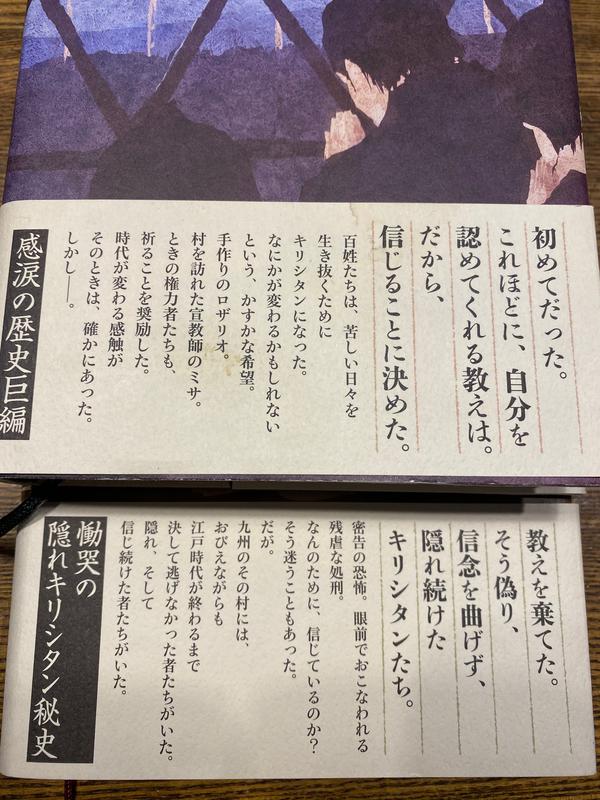

今は絶賛「ヨセフ年」の真っ最中ということ、覚えていらっしゃいますか?

昨年の聖マリアの祝日(12/8)から今年の12/8まで、各信者は聖ヨセフの模範に倣うことで信仰生活を深めるよう、この特別年が定められています。

.

毎日の生活に疲れたとき、あなたはどうやってモチベーションを高めていますか?

ヨセフ様は、穏やかな献身的な愛情を持って日常生活を神へ捧げることで、日々の一見つまらないことでも喜びに変えられました。

以前もご紹介した、教皇フランシスコの新しい使徒的書簡「父の心で」にはこうあります。

ヨセフの喜びは、自己犠牲の論理にではなく、自分贈与の論理にあるのです。

この人には、わだかまりはいっさいなく、信頼だけがあります。

その徹底した口数の少なさは、不満ではなく、信頼を表す具体的な姿勢です。

コロナ禍でなくとも、単調な日常生活に不満やストレスを感じるのは仕方のないことです。

ヨセフ様のように、とはなかなかいきませんが、日常の小さなことに喜びを見出すことはそう難しいことではありません。

家事は家族のための犠牲ではなく、家族とともに心地よく暮らすため、ですよね?

仕事は仕方なく行うことではなく、与えられた役割を果たすことだと思います。

先週から、毎週日曜のミサの後に全員で教会の内外の清掃を行うようになりました。

先月までは「義務」として参加を呼びかけていて、結局いつも同じような数名のメンバーしか集まっていなかったのが事実です。

ところが今月から「一緒にやりましょう」と呼びかけたところ、大勢の方が気持ちよく、当たり前のこととして掃除を行うようになったのです。

「賛美と感謝を捧げましょう」

そうごミサで歌っていたのを覚えていますか?

(歌いたい!聖歌を大きな声で歌いたいです!!)

賛美とはどういう意味を持つのか。

神に犠牲として賛美をささげよ。

いと高き者に誓いを果たせ。

悩みの日にわたしを呼べ。

わたしはお前を救い、お前はわたしをたたえる。

(詩編50・14〜15 フランシスコ会訳)

告白を神へのいけにえとしてささげ、

いと高き神に満願の捧げ物をせよ。

それから、わたしを呼ぶが良い。

苦難の日、わたしはお前を救おう。

(同 新共同訳)

賛美、つまり告白とは、罪を神の前に告白し、いかに神がわたしたちを気にかけてくださっているかを讃えることです。

単に、告解して罪を許してもらうことではなく、神への信頼、神から信頼された人として生かされていることへの感謝を表すことではないでしょうか。

昨日の清掃風景が当たり前の日常となることが嬉しく、神父様に「こうして良かったですね!」とお話ししたら、「掃除だけでなく、新しいコミュニケーションの場にもなるだろう。」と

小さな喜びを見つけた日曜日でした。

日々の中のみ言葉

大谷翔平さん、藤井聡太さんの立ち居振る舞い、人との接し方や受け答え方を見ていると「どんなご家庭で育ったのだろう。きっと素敵なご家族なのだろうな。」と思ってしまう、ファンの一人です。

昨日のミサの聖書と典礼の最後のページに、「イエス様の支えは、彼を信仰と愛を持って育て彼の品性を養った家族、母マリアと養父ヨセフの日常にあった」ということが書いてありました。

どのような環境でどのような人に囲まれて育ったかは、身体に染み込んで行き、人格を形成する最も重要なことなのだと、2人の爽やかな青年を見るたびに感じます。

.

今月のパパ様カレンダーのことばにハッとさせられました。

他者に向かって自分を開くことは、決してわたしたちを貧しくしません。

むしろ豊かにします。

なぜなら、そうすることでわたしたちはより人間らしくなるからです。

自分を開くことは、わたしにとってそう簡単ではありません。

相手が望むように、自分が意図したとおりに気持ちが通うことの難しさを感じます。

それでも、あまり深く考え過ぎずに、素直な大人でいたいと思っています。

.

「わたしの恵みはあなたに十分である。

力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ」

だから、キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。

わたしは弱いときにこそ強いからです。

(2コリント12・9〜10)

この、有名で、感動的な、一度は実体験の中で痛感したことのあるであろうことば。

わたしは30年前の大病を患った時と、10年前に母が亡くなった時、このことばに救われました。

.

たとえ、わたしが人間の異言、み使いの異言を話しても、

愛がなければ、

わたしは鳴る銅鑼、響くシンバル。

たとえ、預言の賜物があり、

あらゆる神秘、あらゆる知識に通じていても、

たとえ、山を移すほどの完全な信仰があっても、

愛がなければ、

わたしは何ものでもない。

たとえ、全財産を貧しい人に分け与え、

たとえ、賞賛を受けるために自分の身を引き渡しても、

愛がなければ、

わたしには何の益にもならない。

(1コリント13・1~3)

このことばも、有名で、とても身につまされるものです。

偽善的であってはならないと言い聞かされます。

.

わたしは死の影の谷を歩む時でさえ、災いを恐れない、

あなたがともにおられるから。

(詩編23・4)

影ができるということは、そこに光があるから。

死の向こうに光がある。

神が共にいてくださるという確信に満ちた詩です。

.

神の業に目を凝らせ。

神が曲げられたものを、

誰がまっすぐにすることができようか。

順境の日には喜び、

逆境の日には反省せよ。

あれも、これも、神のなさることである。

それは、将来、何が起こるか、

人には見通せないからである。

(コヘレト7・13~14)

コヘレト、大好きです。

どこを読んでも、「もう、おっしゃる通りです!!」と言いたくなります。

.

相反する、時には敵対する相手であったとしても 、教皇様のおっしゃるように、平和という目標のために共に希望を持って祈ることができるのです。

わたしたち一人ひとりが平和の光を発する存在であるよう、日々の中にあるみ言葉を見逃すことなく生きていかなければなりません。

.

今年ももう半分が終わりました。

ごミサで宮﨑神父様がおっしゃったように、この半年の信仰生活を振り返り、半年後のクリスマスの自分を想像してみましょう。

今日いくつかここに書いた言葉は、日々の生活の中で出会い、手帳に書き留めておいたものです。

その時は「わかりました。そうであるように努力します。」と思ったはずなのに、、、、の繰り返しです。

でも、まだ半年あります。

「今年もお恵み溢れる一年でした。ありがとうございました。」

そう、締めくくれるように日々を大切にしていきたいものです。

今を生かす

初夏の陽気の中、皆さんとの久しぶりのごミサでした。

神学生、侍者も揃ってのごミサは清々しいものです。

ご聖体をいただくとき、「今週もこの共同体の一員としての働きをすることを誓います」と祈ってみました。

.

昨日の第一朗読の知恵の書のことばは、とても考え深いものでした。

神が死を造られたわけではなく、命あるものの滅びを喜ばれるわけでもない。

生かすためにこそ神は万物をお造りになった。

世にある造られた物は価値がある。

滅びをもたらす毒はその中になく、陰府がこの世を支配することもない。

義は不滅である。

神は人間を不滅な者として創造し、御自分の本性の似姿として造られた。

悪魔のねたみによって死がこの世に入り、悪魔の仲間に属する者が死を味わうのである。

(知恵1・13~15; 2・23~24)

生かすために造られた。

フランシスコ会訳の聖書では、

「神は万物を存続させるために造られた。

この世に生じたものはすべて益となり、」

となっています。

旧約聖書には「天国」と言う概念はないそうです。

天国、つまり「死後の幸せ」という考え方が確立されたのはヘブライ思想の中間時代(旧約と新約の間の時代)なのだと本で読みました。

時はBC2世紀、シリアの支配下にあったユダヤ教徒たちの過酷な迫害の時代です。

多くの殉教者を出した当時のユダヤの人々の中で、信仰のために殉教した人々はかならず復活し、その死は他の者に救いをもたらすのだ、という思想がその当時に生まれたのだそうです。

この復活信仰が、その後の新約時代を通してイスラエルの民の間に根付いて行ったと考えられています。

聖書の中で最初にこの考え方が表現されたとされているのは、次のダニエル書の一説です。

多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。

ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。

目覚めた人々は大空の光のように輝き、

多くの者の救いとなった人々は

とこしえに星と輝く。

(ダニエル12・2~3)

続く13節にはこうあります。

お前は最後までお前の道を行き、憩いに入りなさい。

その時の終わりに、定められた分を受けるために、お前は立ち上がるであろう。

「立ち上がる=復活」のことです。

大きな苦難に遭遇していた中間時代の人々は、ヤハウェが全世界の支配者であり全能唯一の神であるという考えに至り、同時に、天国、復活と言う希望ある信仰をも発達させたのです。

.

私たち現代人にとっても、今のこの時代を「苦難」と捉えるか「誰かのせい」と不満を並べて日々を漫然とやり過ごすか。

どういった成果を生み出せるかどうかは、わたしたちの今の生かすかどうかで変わると思います。

生かすために造られたわたしたちとこの時代が、何を生み出すのか。

わたしたちには知りえない、遠い未来への遺産となるでしょう。

できることなら、「あの時代に生まれたのがこの思想である」という良きものを後世に残したいものです。

キリストのからだをいただく

緊急事態宣言の解除に伴い、本日21日からごミサが再開されました。

教会の門が久しぶりに開かれています。

.

ごミサに与っていない=ご聖体をいただいていない間に、ご聖体の意味について勉強する機会がありました。

ミサ(エウカリスチア)は「感謝の祭儀」です。

そのハイライトである聖体拝領(コムニオ)は、「communio 交わり・分かち合い」という意味です。

たとえ一人でごミサに参列しご聖体をいただくとしても、わたし一人がキリストのからだをいただく個人プレーではないのです。

大切なことは、ご聖体をいただくわたしたちが結び合い、助け合い、交わりを深めることなのです。

ごミサの意義は、それぞれが同時にキリストをいただき(食べ)、キリストのように生きていくことにより、共同体が変えられていく、ということなのだと教わりました。

その変化を共同体として実感できなければ、わたしたちが毎週ごミサに与る意味は大変希薄なものになると、学んだ今強く感じています。

先日、とても親しくさせていただいていた方の葬儀に参列しました。

葬儀ミサのなかでご聖体をいただきました。

本当にひさしぶりのコムニオでした。

いただくとき、「わたしが」ご聖体をいただくというより、神様に霊をお渡しになった故人、残ったご家族、参列している共同体のみなさんのことを想いながら噛み締めるように、心がけてみました。

今いただいたご聖体の意味を心の中で反芻し、このご聖体によって自分がどう変化していくよう託されたかを意識しました。

明らかに、これまでの聖体拝領とは違う感覚に浸りました。

今日書いた、わたしが教わったことを踏まえて1コリントの12章を読むと、違った景色が見えるようになりました。

一つの体と多くの部分

体は一つでも多くの部分があり、体のすべての部分は多くあっても一つの体であるように、キリストの場合も同じです。

実に、わたしたちはユダヤ人であれ、ギリシア人であれ、奴隷であれ自由な身分の者であれ、洗礼を受けてみな一つの霊によって一つの体に組み入れられ、また、みな一つの霊を飲ませていただいたのです。

神はお望みのままに、体に一つひとつの部分を備えてくださったのです。

部分はたくさんあっても、体は一つなのです。

体のうちでほかよりも弱いと見える部分が、むしろずっと必要なのです。

体のうちに分裂がなく、かえって、各部分が分け隔てなく互いのことを心し合うようにしてくださったのです。

それで、もし体の一つの部分が苦しめば、すべての部分もともに苦しみ、もし一つの部分がほめたたえられれば、すべての部分もともに喜びます。

あなた方はキリストの体であり、一人ひとりその部分なのです。

ご聖体をいただくとき、司祭から「キリストのからだ」と問われます。

☆ この小さなパンのかけらに100%キリストが現存しておられることを信じていますか?

☆ そのパンをいただいて、キリストのからだ=共同体を築く努力をしますか?

こう問われて、「アーメン」=「はい、確かにその通り、その通りにいたします」

そう毎週誓っていることを忘れてはいけません。

みなさんにとっても、この記事を読んだ後にいただくご聖体の意味がより深いものとなりますように。

あの日の誓い

教皇様が日本に来てくださり、長崎でごミサに与った2019年11月24日のことは皆様もいまだ鮮明な記憶として残っているでしょう。

.

現在のコロナ禍においては信じられないような密集具合です。

当日の長崎県営スタジアムには3万人の信徒が集まり、パパ様のお姿に熱狂しました。

COVID19という正式名称は、コロナウィルス感染症2019の略です。

つまり、2019年のこの教皇様の来日の際にはもうウィルスがまん延を始めていたのです。

事実、このタイと日本への旅の後は教皇様は外国訪問を控えられ、2021年3月のイラク訪問が久しぶりの旅となりました。

このパパ様の訪日の目的として日本の司教団が意図していたのは次のポイントでした。

◆被爆地からの平和メッセージ

◆東日本大震災の被災者へのことば

◆若者へのメッセージ

◆諸宗教対話

◆福音宣教への鼓舞

これらのことが挙げられていました。

メインテーマとして掲げられたことば「すべてのいのちを守るため」は、回勅『ラウダート・シ』の中の祈りの言葉から引用されました。

すべてのいのちを守るために、人間一人ひとりの尊厳を守ることと同時に、環境も大切にしなければならないという教皇様のお考えを表していると思います。

現在のウィルスのパンデミックは、環境破壊の影響にも起因しているのかもしれません。

2016年に日本でも販売されたこの回勅で教皇様が警鐘を鳴らしていた問題の結果とも考えられます。

わたしたち皆がともに暮らす家である地球は、身勝手な人間の暮らしによって蹂躙されています。

その苦しみが未知のウィルスとなってカタチとなり湧きあがり、瞬く間に広まり、皮肉にも「わたしたちの暮らす星はひとつ」であることを今さらのように思い知らされています。

ウィルスの脅威は、経済、環境、他国との関係といった多くの問題、これまでも世界が抱えていた問題をより大きな規模でわたしたちに突きつける結果となっています。

教皇様の来日を単なる思い出、スーパースターを生で目撃したあの日、といった記憶で眠らせていませんか?

あの日、わたしたち信徒は誓ったはずです。

キリスト者としての自分の使命を、各々が様々な形で心に浮かべていたはずです。

わたしの誓いは、少しずつですが、努力して継続しています。

中央協議会から、訪日公式記録集が発行されました。

大人買い(箱買い)しました。

あの日の誓いを思い起こすためにも最適なツールです。

なのよりも、全く聞き取れなかったスペイン語でのお説教や、全日程の中で各所でお話になったこと全てが翻訳されて掲載されていますので、ゆっくりとパパ様のお話を読むことができます。

ぜひこの機会に、1年半前の記憶を呼び覚まし、あの日のパパ様への誓いをさらに強い決意としてみませんか?

教皇フランシスコ、長崎へ。(2019.11.25の記事)

http://www.kurume-catholic.jp/blogs/blog_entries/view/11/763b7816f574e7f187df6ce9701066d2?frame_id=16

互いを認め合う世界

台湾へのワクチン提供に関する一連のニュース、涙が出ました。

純粋なお互いへの思いやりだと信じたいと思います。ワクチン外交などという報道もありましたが、、、。

宗教間、人種間の対立が世界各地で長い間続いています。

わたしはよくNetfrixで外国のドラマを観ますが、偶然なのか現在の世界情勢を鑑みた意図で配信が多いのか、最近よくイスラエル発のドラマが目に留まります。

イスラエルが製作しているので仕方ありませんが、例えばイラクへの諜報活動が正当性をもって描かれていたり、ハマスが起こす終わりのないテロへの闘いであったり、ハラハラドキドキで(誤解を恐れず書くと)面白いドラマばかりです。

ですが、ハリウッドのありえない設定のアクション映画と違い、おそらくかなり現実に近いストーリーばかりでしょう。

除酵祭の第一日、すなわち過越の小羊を屠る日、弟子たちがイエスに、「過越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。

そこで、イエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。

「都へ行きなさい。すると、水がめを運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入って行く家の主人にはこう言いなさい。

『先生が、「弟子たちと一緒に過越の食事をするわたしの部屋はどこか」と言っています。』すると、席が整って用意のできた二階の広間を見せてくれるから、そこにわたしたちのために準備をしておきなさい。」

弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われたとおりだったので、過越の食事を準備した。

一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。「取りなさい。これはわたしの体である。」また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして、イエスは言われた。「これは、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である。

はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ぶどうの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。」一同は賛美の歌をうたってから、オリーブ山へ出かけた。

(マルコ14・12~16,22~26)

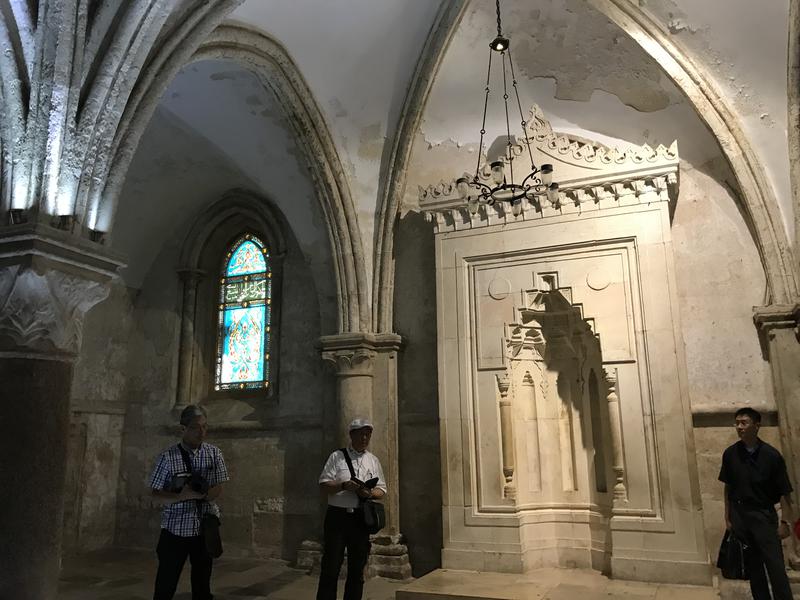

オリーブ山の上から見たエルサレムの神殿です。

建物は違ったとしても、山から神殿を望む眺望はイエス様が目にされた様子と同じはずです。

キリスト教徒がイエス様が過ごされたとして大切に考えているオリーブ山は、ユダヤ教徒にとっても最後の審判の日に神が現れ、死者がよみがえる場所とされている聖地です。

左に並んでいる石棺はユダヤ教徒の墓で、右奥に見えるのはイスラム教のドームです。

ここがその場所であると言われている最後の晩餐の部屋の南側の壁には、イスラム教の聖地・メッカの方角を示すミハブ(Mihrab)があります。

(上の写真の壁の窪み)

ユダヤ教の聖地のひとつに数えられているダビデ王の墓(King David's Tomb)の上の階にあります。

(下の写真がその墓。ユダヤ教の聖地なので、男性はキッパか帽子、女性はスカーフで頭を覆う必要がありました。)

実際には十字軍の時代に再建された部屋ですが、わたしたちキリスト教の信者が聖地だと思っている建物は、ユダヤ教徒にとってもイスラム教徒にとってもそれぞれの重要な意味が交差する聖なる場所なのです。

同じようなことは聖書のあちこちに見ることができます。

例えば、フランシスコ会訳の聖書のコヘレトの解説を抜粋してみると。

「古代ユダヤ教とキリスト教の伝承は、ソロモン王を著者としてきた。今日では、彼の時代のものではなく偽名を用いて書いたものと考えられている。

本書が書かれたのは、前250年から前200年までの間である。パレスチナの植物やエルサレムの街と神殿の描写からして、パレスチナで書かれたと考えられる。」

パレスチナという国は現在の世界地図にはありません。

イスラエルの中では、パレスチナ自治区は壁で覆われています。

バベルの塔を建設しようとしてバラバラの言葉で世界に散らされることになった 人間は、もう一つになることはできないのでしょうか。

ひとつの聖地を奪い合い、歴史的対立を繰り返しています。

この人間の争いに終わりはあるのでしょうか。

イスラエル、とくにエルサレムの城壁で囲まれた旧市街は3つの宗教の聖地という意味で大変貴重な存在です。

互いを認め、互いの宗教を尊重してきたからこそ世界中から人々が安心して巡礼に訪れていたのです。

イスラエルが世界平和の象徴となることができれば互いを認め合う世界が実現するかもしれない、というのは単純すぎる夢ですが、巡礼で訪れたものの願いです。

父を信じる教え

併設する聖母幼稚園の園児たちによって、聖母祭が静かにお祝いされました。

緊急事態宣言の延長に伴い、久留米教会の閉鎖期間も6月20日まで続くことになりました。

そうした中,こうして園児たちが教会で祈りの時間を教えてもらっていることはとても嬉しいニュースでした。

.

よくここに、教皇様のメッセージをご紹介させていただいています。

以前、どのようなことを書いていくかについて宮﨑神父様とお話していた時に

「教皇がどのようなメッセージを発信しているか、ぜひ紹介してみなさい。

教皇の考えや教えを信徒が知ることも大切なことだから。」

そうおっしゃったことがきっかけです。

教皇フランシスコが5月24日、バチカンの広報省・バチカン放送局を訪問、というニュースがありました。

「この席で教皇は、教会のメディアの仕事に関わる人々に感謝を述べ、どれだけ多くの人にイエスのメッセージが届いているかを常に意識しながら、これからも仕事に励んでほしいと述べられた。」

わたしはイエス様のメッセージを発信する末端に過ぎませんが、こうして情報を発することの責任を痛感させられました。

シラ書の51章とマタイの28章はとても好きな箇所です。

今週の聖書朗読の部分です。

わたしは、あなたの名を絶え間なくたたえ、

感謝をこめて賛美の歌を歌おう。

わたしの祈りは聞き入れられた。

あなたはわたしを滅びから救い出し、

苦難から助け出してくださいました。

それ故、わたしは、感謝をこめてあなたをたたえ、

主の名をほめたたえよう。

(シラ書51・11~12)

.

そのとき、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。

そして、イエスに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。

イエスは、近寄って来て言われた。

「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。

だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。

彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。

わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」

(マタイ28・16~20)

.

シラ書が書かれた背景にはバビロン捕囚という最大の艱難が。

福音書の背景にあるのはイエス様の教えを全世界に広めるという使命が。

そして今日、わたしたちには苦難が与えられ、忍耐と優しさが求められています。

信仰があるだけでは克服できません。

身近にいる信頼できるキリスト者、司祭、教皇様の教えに耳を澄ませましょう。

父を信じる教えに耳を傾けましょう。

.

良い時も悪い時も、どんなときにも神を賛美することができることを、聖人たちはわたしたちに教えてくれます。

神は忠実な友だからです。

神は忠実な友であり、神の愛は決して弱まりません。

これこそが賛美の基盤です。主はつねにわたしたちの近くにおられ、待っていてくださいます。

「主はあなたの近くにおられ、あなたが自信をもって前進できるようにしてくださる守り手です」と言う人もいます。

困難に見舞われ、暗闇に覆われた時には、勇気をもってこう言いましょう。

「主よ、あなたがたたえられますように」。

主を賛美しましょう。それは、大いに私たちのためになることです。

(教皇フランシスコ、2021年1月13日一般謁見演説より)

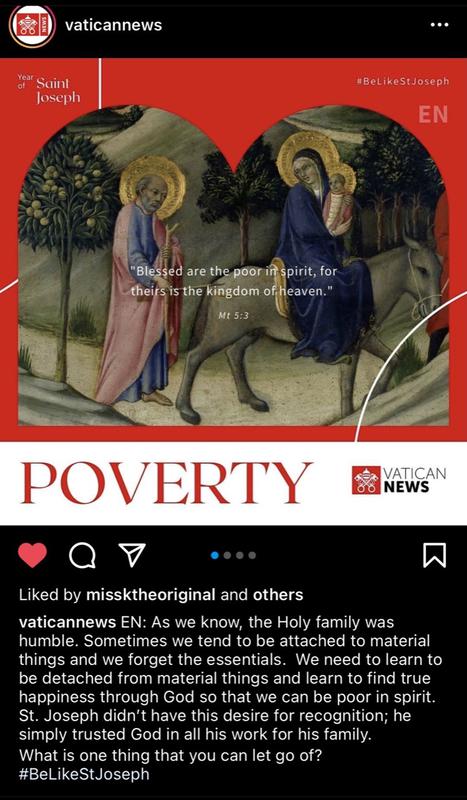

Be like St Joseph.

つつましやかな聖家族に倣って、心の貧しいものとしての真の幸せを、父なる神を通して再認識する必要があります。

ヨセフ様がご家族のために捧げられた生涯には、いつも神への純粋な信頼がありました。

ヨセフ様のように生きることができますように。

ヨセフ様が大切にされたマリア様の心のように、いつも誰にでも優しくあることができますように。

イエス様の教えを信じることを喜びとして今日も過ごせますように。

霊を渡すまで。

コロナ禍において、世界中の人々の様々な生活様式が大きく変わりました。

ミサの在り方もそのひとつですね。

誰もいないお御堂です。

わたしはどうも「youtubeでごミサに与る」というのがしっくりこないのですが、先日お話したおばさまは、

「以前は、決まった祈りの言葉を口にして、聖歌を一生懸命に歌って、という感じだったけれど、今はパソコンの前でごミサに与り、神父様の動きひとつひとつの細部までじっくりと見ることができて新しい発見があるのと、いろいろな教会のミサに与れるのが嬉しい。」

とおっしゃっていました。

もうひとつ、わたしがよく感じるのは葬儀の執り行い方についてです。

仕事の関係上、「訃報」の連絡がファックスで届くのですが、この1年は決まって「なお、通夜葬儀はすでに近親者で執り行いました。ご供花、ご香典などは固く辞退申し上げます。」と書いてあります。

以前であれば、会社の代表者が亡くなられた際は、大きな広い斎場で多くの参列者が一堂に会し、並んでお焼香や献花をしていました。

わたしが最近参列した葬儀では、「お焼香は13時から随時ご自由にお願いいたします」とご案内がされ、会場に同時間に人が集まることはありませんでした。

お別れの仕方が変わったのです。

生き物はみな、ふさわしい時期に、

あなたが食べ物を配られるのを待っている。

あなたが与えられると、彼らはそれを集める。

あなたが手を開くと、彼らは善いもので満たされる。

あなたが顔を隠されると、彼らは慌てふためく。

あなたが彼らの息を取り去られると、

彼らは死んで塵に戻る。

(詩編104・27~29)

息を取り去られる、つまり神様が与えられた息(創世記2・7)を「引き取られる」のが死であると考えられていました。

命は神から与えられ、神はそれを引き取ってくださる。

このことを噛みしめて考えると、死は「無」ではないということがよく理解できます。

イエスは酸いぶどう酒を受けると仰せになった、「成し遂げられた」。

そして、頭を垂れ、霊をお渡しになった。

(ヨハネ19・30)

生きるということは、神に与えられたこの世を成し遂げたと思えるように生き、

死ぬということは、神にその霊を渡して引き取ってもらうということです。

霊を神様に渡すまで、よりよく生きるために今自分に何ができるかを最近よく考えています。

与えられた生を成し遂げた、と思える生き方をしたいものです。

先日、久留米教会で行われた葬儀に参列した方がおっしゃっていました。

「ご家族とごく近しい友人たちだけのお式だったけど、こういう静かなお別れの会もいいな、と思った」と。

俳優の田村正和さんが亡くなられた際の報道にありました。

「俳優としての人生に悔いはない。やり尽くしたと思っている。」と彼がおっしゃっていたそうです。

羨ましい生き方です。

亡くなった母が大大大ファンでしたので、今頃天国で先輩風吹かせて、あれこれお世話したり案内したりしているのではないかと考えてクスクス笑っています。

聖母月だから、とマリア様にお花を捧げてくださった信徒の方、ありがとうございます。

イスラエルとパレスチナの平和のためにもお祈りしましょう。

混沌から平安

今年はとても早い梅雨の季節となりました。

自然の営みには驚かされます。

我が家でも、はやくも紫陽花がとても美しい。

(知ってたのか?!もう自分の季節が来たことを!と思わず口にしたわたし。)

.

.

初めに、神は天地を創造された。

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。

(創世記1・1~2 新共同訳)

聖書のこの有名な出だしの一文は、地の混沌とした状態は神の創造行為の後にできたように理解されています。

しかし、現在のヘブライ聖書学者たちは「神が天地を創造され始めた時、世界は混沌であった」という訳を支持しているそうです。

つまり、『混沌からの創造』であり、全ての物事は神に抗うことのできる自由意思を持つのだ、と言うのです。

たしかに、なるほどだからこんなに人間とは成長しない愚かな存在なのだ、、、とも思えてきます。

良きものとして創造されたのに、自由意思をはき違えてしまう歴史を繰り返す生きものです。

先月からのイスラエルの、まさに混沌とした、戦争ともいえる民族間の争いに心が苦しくなります。

.

聖書学者の本多峰子さんによると、プロセス神義論では「この世にある悪や人間の苦しみを神ご自身が自己のうちに感じ、神が人間の苦しみを共に担って共に苦しんでいると考える」のだそうです。

神義論とは、簡単に言うと「神が全能であるならなぜこの世に悪や悲惨な出来事があるのか」ということを突き詰めて、神の義を証しするものです。

とても興味のある問題であり、本多峰子さんの論文などをいろいろと読んでみましたが、結局「結論の出ない学問」であると言えるものです。

少し乱暴な言い方になりますが、「悪や災害、苦難の責任が神にあるのか?!」という問いには「とんでもない」と、信仰のある者であればそう思えるのではないでしょうか。

それでも、あまりにも悲惨な体験をしたりやり場のない感情に押しつぶされると、「どうしてですか?」「神はいないのか!」という気持ちになるのは当然でしょう。

神様のせいにしたら、少しは気が晴れるでしょうか。

そうですね。

神様はわたしたちの気持ちに応えて寄り添ってくださるので、少しは気が晴れます。

ですが、誰かのせいにしたら、気持ちが軽く楽になるでしょうか。

誰かを非難したら、問題が解決したり前進するでしょうか。

そういう気持ちになりそうになった時はいつも、混沌とした世の中の安易な波にのみ込まれないように、心の平安を求めて周囲にも良い香りを漂わせたいと思うようにしています。

先日お話したあるご高齢の神父様がおっしゃっていました。

「わたしたちは、こんなに愚かな国民性ではなかったはずだ。

今のニュースを見聞きしていると悲しくなる。」

.

「神様、どうか混沌とした現在の世の中と人々の心を静めてください。

わたしたちの今日が、他者を非難することではなく、聖霊のとりなしを願う1日となるようお導きください。

世界中が一致協力してひとつの問題解決に取り組めるよう、指導者たちにより良い英知をお与えください。」

.

フィリポはナタナエルに、メシアと会ったことを伝えます。

その友は「ナザレから何かよいものが出るだろうか」といって、信じようとしません。

フィリポはことばを重ねて説き伏せようとはせずに、「来て、見なさい」といいます。

ナタナエルは行って、見ます。

そのときから、彼の人生は変わります。キリスト者の信仰はこうして始まるのです。

伝聞ではなく実体験で、じかに得た情報として伝達されるのです。

「わたしたちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。

わたしたちは自分で聞いて、分かったからです」――イエスが滞在した村の人々は、後にサマリアの女にそういいます。

この時代においても、社会生活のあらゆる場面で、商業においても政治においても、いかに中身のない弁舌が氾濫しているかを考えてみましょう。

主よ、教えてください。

自分の内から出ること、

真理を求めて歩き出すことを。

来て、見るよう教えてください。

聞くこと、

偏見を深めぬこと、

結論を急がぬことを、教えてください。

だれも行きたがらないところへ行くこと、

理解するために時間をかけること、

本質的なものに目を向けること、

うわべだけのものに惑わされぬこと、

真理とそれと見まごうものとを識別することを、教えてください。

あなたがこの世におられることに気づけるよう、恵みを注いでください。

見たことを人に伝えるために欠かせない、誠実さをお与えください。

教皇フランシスコ 5/9世界広報の日のメッセージより抜粋

わたしがお伝えしたいと思っていることを、いつも明確なメッセージとして発してくださる教皇様です。

今日も心に平安を。

わたしたちに平和と一致をお与えください。

気にかけてくれる存在

久留米市の感染状況の増減に一喜一憂していたのですが、とうとう3回目の緊急事態宣言が発令されることになりました。

久留米市もワクチン接種の予約が始まっています。

ウィルスが消えてなくなることはないでしょうが、各人が自分にできる対策をとることはできます。

またミサが再開される日まで、静かにロザリオの祈りと共に心穏やかに過ごしましょう。

++++++++++++++

皆さんは普段から「気にかけている人」がいらっしゃいますか?

離れて暮らす子ども

コロナ禍でしばらく会えないでいる親兄弟

大切な友人

お正月に家族が一堂に会し、たまに孫たちが訪ねてきて、仲間たちと集まって飲み会をする。

いまでは懐かしい過去の習慣ですね。。。

コミュニケーションの遮断ともいえる日常が当たり前のようになって、もう1年以上になりました。

わたしの場合、人との交わりの機会が8割は減ったように思います。

いまではすっかり、人との距離間が変わってしまいました。

例えば、スーパーなどで後ろに並ぶ方との距離が近いとそわそわしてしまいます。

そんな、人との距離が離れてしまった現在だからこそ、誰かのことを気にかけること、人との繋がりを大切にしたい、と考えるようになりました。

若松英輔さんがおっしゃっていたように、「交わりと繋がり」は違うものですね。

妹たち家族にはずっと会えていませんが、彼女たちとはテレビ電話でしょっちゅう連絡を取ることができます。

交わることはできないけれど、いつも繋がっていることを感じます。

気にかけている人が元気に過ごしているか。

もしも思い当たる方がいらっしゃれば、このあと電話してみてください。

わたしたちと気にかけている人を結びつけているのは聖霊の働きです。

わたしたちと神様を結びつけているのと同じ聖霊の働きです。

心身ともに健康であるために必要なことは、規則正しい生活と誰かに必要とされていると感じること、あるいは、誰かに気にかけてもらえていると実感すること、そう思うのです。

イエス様とマリア様、もちろんヨセフ様がいつもわたしたちを気にかけてくださっているように、聖霊の導きに従って周囲の人を気にかけることはすなわち、誰かが自分をいつも気にかけてくれているということなのです。

5月の聖母月の間、「祈りのマラソン」として世界五大陸の30聖堂にわたりロザリオの祈りが中継されています。

これは教皇様の希望で、すでに一年以上世界を苦しめているパンデミックの収束を願って繋げる目的で行われているものです。

5月1日のバチカンでの教皇様によるロザリオの祈りから始まり、21日(金)には長崎の浦上教会の被爆マリア像を前に祈りの中継が行われる予定です。

https://youtu.be/4Rb7_WdNlZY

ひとつのメッセージ

久留米でも感染者が大幅に増加しています。

皆様も十分にお気をつけになっているかと思いますが、どうぞ外出の際の手洗い、手指の消毒といった基本的なことをしっかりとお守りください。

世界のワクチン接種状況、というニュースを見ました。

「日本は〇〇か国中最下位」といった報道は、見ていて悲しくなります。

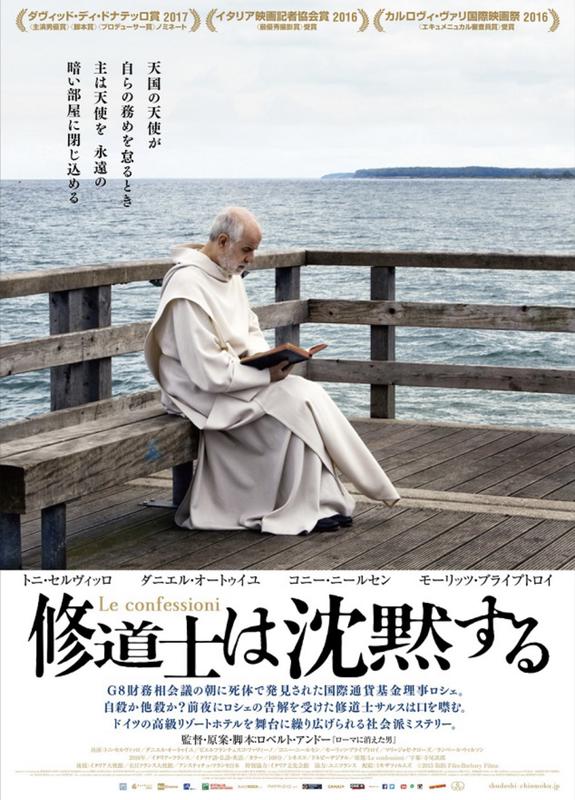

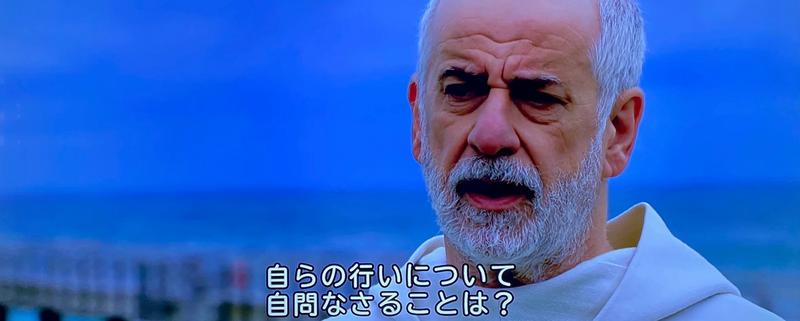

こうしたネガティブな情報は取り入れてもあまり良いことはないと思うのですが、このニュースをみていてある映画を思い出し、久しぶりに観ました。

ARRIVAL(邦題は「メッセージ」)

2016年のアメリカ映画です。

宇宙から謎の物体が世界の12都市に現れ、エイリアンが何の目的で地球に来たのかを12か国がそれぞれのやり方で探ります。

最初は、zoomのようなシステムで12か国が連携して情報をやり取りしながら協力関係を構築しつつありました。

しかし次第に、それぞれの思惑や価値観の違いでお互いが情報を出し渋るようになり、ある国は武力行使を決定したりとその協力関係が壊れていきます。

最終的には、主人公である言語学者のある言動をきっかけに、12か国の連帯が再度生まれ、エイリアンの目的を解読します。

その目的は「地球人(地球全体)の連帯」だったです。

(その目的には理由があるのですが。)

主人公はエイリアンの言葉を解読し、「Universal Language / 世界共通言語」として確立させ、地球共通の言葉として広めていきます。

まさに、いまわたしたちの生きている現在の地球のことを表現しているような映画なのです。

ネタバレを書いてしまったのですが、音楽も映像も本当に美しく、わたしの拙い文章では伝わらない感動的な映画です。

ぜひご覧いただきたい作品です。

わたしたちの生きる今の世界は、自然(神様)からのこの(パンデミックという)メッセージを読み誤っていないでしょうか。

世界が連帯してこの現実に向き合っていけているでしょうか。

わたしたちは聖書というUniversal Languageを持っています。

いつの間にか自分たち(国、人種、宗派など)に都合のいいように解釈し、同じ聖書を読みながらもバラバラの言葉を話し意思疎通が出来なくなっているかのようです。

.

3/11付けで発表された日本カトリック司教団のメッセージです。

今、コロナ禍にあって、世界は『すべてのいのちを守るため』に連帯しています。

教皇フランシスコは対立と分断、差別と排除、孤立と孤独が深まる現代世界にあって、助けを必要としている人、孤立し、いのちの危機に直面している人のもとへ出向いていこうと呼びかけます。

あの未曾有の災害に襲われたとき、わたしたちは、人間の知恵と知識の限界を感じました。

自然の力を前に、どれほどわたしたちが弱いものであるかを知りました。

そのときわたしたちは、互いに助け合うことの大切さ、いのちを守るために連帯することの大切さ、いたわりの心の大切さを、心に刻み込みました。

大震災 10 年の今、世界はまさしくその大切さを思うことを必要としています。

(カトリック中央協議会 会報4月号掲載)

4/22のEarth Dayに教皇さまが出されたメッセージです。

「今日、地球全体で共有している新型コロナウイルスによるパンデミック問題もまた、わたしたちの相互依存関係を明らかにすることになった。」

環境保全そしてパンデミックへの対応という二つの大きな急務の課題に、皆が一体となって努力する必要があることをあらためて強調されました。

同じ一つの星に生きていることを思い知らされたパンデミックという現実。

「皆=地球全体で取り組まねばならない」と、自然界がわたしたちにひとつのメッセージを寄せている気がしてなりません。

子どもたちへの福音

昨年、宮﨑神父様は毎月第4日曜日を「子どもたちと共に捧げるミサにする」とお決めになり、準備をされていました。

感染症対策でごミサが中止になったり、いろいろな制約で子どもたちの参列が減ってしまったこともあり延期になっている子どもミサ。

.

今月こそは開催できる!と日曜学校の先生方と、誰に聖書朗読をお願いする?とワクワクしていたのですが、久留米でのコロナウィルス感染者が急増してきたことで、今月も中止になってしまいました。

久留米教会は子どもたちのミサへの参列が多く、それが自慢の一つでもありました。

しかし昨年からのこの事態の中で、仕事上の影響を考えてミサへの参列を控えていらっしゃるご家庭も少なくないため、子どもたちも少なくなっていることはとても寂しい状況です。

日常が以前のような状態に戻るとは思いませんが、教会に子どもたちが戻ってきてくれることだけは願いたいと思います。

大人たちがもっとしっかりしなくては。

お中元・お歳暮などでいただいたけど食べないもの

まとめ買いしてしまったけど余っているもの

そうした食品などを持ち寄り、必要としている方々に届ける活動が、フードドライブです。

1960年代にフードドライブが盛んになったアメリカでは、食品以外にも「Paper Drive(古紙回収)」や「Book Drive(本の寄付)」「Toy Drive(おもちゃの寄付)」「Clothing Drive(衣類の寄付)」「Uniform Drive(着なくなった制服の寄付)」「Blood Drive(献血)」など様々な「ドライブ」、つまり寄付活動があるそうです。

フードバンクという言葉もご存知かもしれません。

フードドライブの違いは、参加対象です。

フードバンクは、例えばエフコープなど、企業が食品ロス削減のためにも食品などを提供します。

一方、フードドライブはわたしたち一般個人が家庭のものなどを提供します。

久留米でもフードドライブの活動が数年前から行われており、久留米教会には毎月第4土曜日にメンバーが集って受け付けています。

食品だけではなく、タオルや粉ミルク洗剤といった日用品も持ち込まれていました。

カトリック久留米教会、久留米と鳥栖のプロテスタントの教会と仏教のお寺に持ち寄られた品を一箇所に集めて仕分けし、毎月必要とされている個人にお届けされています。

4月から久留米教会で司牧実習に来てくれている、笑顔が素敵な池田裕輝神学生(神学科の1年生!)です。

29日には、久留米教会に司牧実習に来てくださっていた古市助祭の司祭叙階式が東京のカテドラルで執り行われます。

近しくしてくださっていた神学生の召命による叙階。

大人たちのフードドライブの活動。

若い神学生と過ごし、学ぶ日曜学校。

そうしたこと全てが子どもたちの信仰生活へのよい励みになるはずです。

・・・・・・・・・・・・・・・

教皇様は25日にバチカンでローマ教区の司祭の叙階式をとり行われました。

出身や経歴も様々な9人の助祭が司祭に叙階されました。

バチカンニュースに掲載されていた、9人の召命について書かれていた記事がとても興味深かったのでご紹介します。

「復活」による変化

信者ではない友人から「クリスマスよりもイースターのほうが重要って、どうして?」と質問されました。

ご復活の意味について説明するのは難しいですね。

旧約聖書の預言者たちは「主に立ち返れ」と繰り返し人々を諭している。

それでも、主を忘れ、主に背き、罪から逃れられないのが人の常である。

その救い主として生まれ、十字架につけられ、死んで復活したイエス様。

救い主が生まれたことがめでたいのではなく、死んで復活してくださったことが救いなのだ。

この説明は間違っていないと思うのですが、こう言っても友人は「?」という顔をしていました。

復活したイエスは、何度か弟子たちの前に現れ、忍耐強く彼らの不信を解くことで、いわば「弟子たちの復活」を行い、こうしてイエスによって再び引き上げられた弟子たちは、これまでと違う人生を歩み始めることになった。

弟子たちは、これまで主の多くの教えに耳を傾け、多くの模範を目撃したにもかかわらず、自分を変えることはできなかった。

しかし、イエスの復活は彼らに新しい何かをもたらし、彼らを変えた。

それはいつくしみのしるしのもとに起きたことであった。

イエスは弟子たちをいつくしみによって引き上げ、「いつくしみを与えられた者」になった彼らは、今度は「いつくしみを与える者」に変容された。

4/11「神のいつくしみの主日」の教皇様のお説教より

教皇様のこのお説教はとても分かり易く、なるほどと深くうなずけます。

.

先週書いた、マグダラのマリアの感動的な復活体験。

マグダラのマリアがイエス様の墓が空になっていたのを見た時のこと。

(ヨハネ20・11〜18)

「マリア」と名前を呼ばれた彼女は、振り返って「ラボ二」と答える。

これは、イエス様のご復活というよりも、マリアの復活体験の瞬間でした。

イエス様は、死の後に「生き返った」のではありません。

写真にとれば一緒に写るような、身体の蘇りをなさったのではないのです。

「私は主を見ました」

そうマリアは弟子たちに告げますが、幽霊を見たのではなく、イエス様は自ら「現れ」て弟子たちに「ご自分を見せられた」のです。

ご復活の出来事は、イエス様が弟子たちに現れてくださったという、弟子たちの復活体験に基づいているのです。

弟子たちはイエス様を裏切り、逃げて、十字架の足元にいたのは女性たちとヨハネだけでした。

それでもご自分を現わしてくださった主の愛と赦しを身に受ける弟子たち。

彼ら自身がその復活体験を通して、命をかけて福音を宣べ伝える人に造り変えられます。

自分の惨めさ、醜さを直視させられ、しかもそういう自分を圧倒的な愛で包んでくださる主を体感した弟子たちは、もう畏れるものはなにもありませんでした。

これが、キリスト教の信仰の根源です。

復活体験によって造り変えられた弟子たちの信仰がなければ、2000年以上もこうして福音が宣べ伝えられ続けることはなかったのです。

.

わたし個人としては、20歳で洗礼を受けましたが、今思い返せばそれは復活体験ではありませんでした。

確かに洗礼で生まれ変わりましたが、わたしに神様が現れてくださったのは、20年後、母が亡くなった後でした。

自分の罪を直視し、我に返ったのです。

マリアが名前を呼ばれた時のように。

それからは、問題が起きて迷ったり困っているときなどに、神様と母がわたしに何を望んでいてどう歩んでいくべきかをさし示してくれているのを感じ取ることができるようになりました。

どなたにも、キリスト者としての復活体験がおありだと思います。

その時のお気持ちを、どうか思い返してみてください。

復活とは、「立ち上がる」「起き上がる」ということなのです。

神様との間にあった障壁のような、さえぎっていたものが取り払われる体験のことです。

わたしたちには、いつでも神の愛によって立ち上がることができる機会が与えられています。

それが信仰なのではないでしょうか。

わたしたちは、このことの証人です。

(使徒3・15)

生きていくちから

池江璃花子さんのことを検索すると、「池江璃花子の名言集」というサイトがたくさん設けられているのがわかります。

病気を公表した18歳からこの2年間に彼女が発した「名言」がたくさん紹介されています。

その中でも有名なのは、次のことばでしょう。

私は、神様は乗り越えられない試練は与えない、

自分に乗り越えられない壁はないと思っています。

彼女がクリスチャンなのかは分かりませんが、こういうことばが身に染みていて、それが染み出してきたのでしょうか。

彼女は神様に選ばれたのだと思えて仕方ありません。

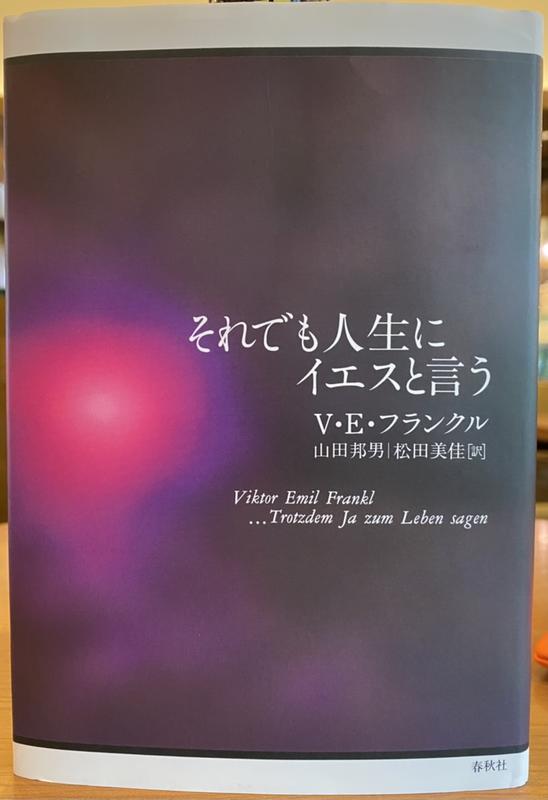

ヴィクトール・フランクル博士の本を読みました。

『それでも人生にイエスと言う』

1946年の講演の内容をもとにしてまとめられた本です。

1946年とはつまり、彼がナチスの強制収容所から解放された翌年のことです。

自殺する一番いい方法はなにかという問題に考えが向くと言っても不思議に思う人はいないでしょう。

実際、このような状況ではたぶんだれだって、一瞬であっても、「鉄線に飛び込む」ことを、つまり自殺を考えてみるでしょう。

しかし、わざわざ自殺を決意する必要がないことがわかります。

遅かれ早かれ、「ガス室に入れられ」ないですむ平均的確率がきわめて低いという状況では、自殺しようとすることはむだなことだからです。

「もう生きていたくない」と言う知り合いを励ましたことがあります。

心の中では「どう励ましたらいいのか見当がつかない」と思っていたのですが、口では「だいじょうぶ、だいじょうぶ。」と。

2人の息子を相次いで癌で失ったその方は、生きている意味が分からないと、涙さえ出ないほど憔悴されていました。

実際にわたしが彼女を励ますことができるはずもなく、ただただ寄り添い、家族を亡くした方に言うわたしの言葉「天国の先輩であるうちのママがお世話してくれるから安心して」と伝え、たわいもない話をしに行く。

そうすることしかできませんでした。

ですが、次第に自然と、彼女は生きるちからを取り戻されたのでした。

わたしもそういう経験をしたからわかるのですが、生きていくちからは内面で育まれていくのです。

誰かに励まされたから、素晴らしいお話を聞いたから、そういうことから突然みなぎるものではありません。

自ら染み出してくるまで待つのです。

.

「死は生きる意味の一部である」

◆苦難と死は、人生を無意味なものにするものではなく、むしろ、苦難と死こそが人生を意味あるものにするのだ。

◆人生に重い意味を与えているのは、この世での人生が一回きりだということ、私たちの生涯が取り返しのつかないものであること、人生を満ち足りたものにする行為も、人生をまっとうしない行為もすべてやりなおしがきかないということにほかならないのだ。

◆生き延びたことを、身に余る恩寵としか考えられなかった。

◆その恩寵にふさわしいものになり、すこしでもそれに見合うようになる義務が、死んでいった仲間に対してあるように思われた。

こう、フランクル博士はおっしゃっています。

最初にご紹介したように、この内容は強制収容所での体験からそう月日が経っていない時に語られたお話なのです。

この本のタイトルである「それでも人生にイエスと言う」という言葉は、収容所時代に囚人たちが作って歌っていた歌の歌詞なのだそうです。

.

池江璃花子さんの様子をみて感動し、フランクル博士のことばに深くうなずく。

それらが糧となり、生きていくちからの肥やしとなります。

生きるということは人生を楽しむことではない、とここのところよく感じます。

池江さん、フランクル博士ほどの体験をしていなくても、生きていくことは時には困難が伴います。

マグダラのマリアがイエス様の墓が空になっていたのを見た時のことです。

(ヨハネ20・11〜18)

泣いていた彼女に

主の使いが「なぜ泣いているのですか」

イエス様が「なぜ泣いているのか」

そう尋ねられます。

「マリア」と名前を呼ばれた彼女は、振り返って「ラボ二」と答える。

これは、イエス様のご復活というよりも、マリアの復活体験の瞬間でした。

一度復活を体験した人は、強い。

生きていくちからを耕して耕して、陽の光と水を得て、心と身体を健やかに整えましょう。

生きていくちからを内面で育てていく毎日を、生きることを楽しみましょう。

人間の犯す罪

主の御復活、おめでとうございます。

.

ミャンマーで起きていることを、皆様はどうご覧になり、どういう思いを抱き、どんな風に考えていらっしゃるでしょうか。

教皇様の発表されている談話をすべて追えているわけではないのですが、ヴァチカンニュースにはこの1か月、教皇様からミャンマー情勢についてのご発言は紹介されていません。

ミャンマーのヤンゴン大司教のボ枢機卿は2月4日付で公式なメッセージを出されています。

ボ枢機卿は3/23には、治安部隊による弾圧について「暴力を使った抑圧には非暴力で応えていくように」と、抗議デモに参加する若者たちに呼びかけられました。

アジア出身の12人の枢機卿は連名で、クーデターを起こした国軍、ミャンマーの政治指導者、抗議デモの参加者、全ての宗教指導者、カトリック教会に対して、「平和」の重要性を訴える声明文を公表されています。

しかし、現実は悪化の一途を辿っています。

教皇や枢機卿のメッセージは葬られたかのように、暴力はエスカレートするばかりです。

国際社会は、経済制裁しか打つ手がないかのように、非難はすれど無力を露呈しています。

なぜ人間はここまでの悪を犯すのでしょうか。

他国と戦争しているわけでも、民族間の紛争でもなく、軍が自国の国民を殺戮しつづけるというこの事態をニュースで追うたびにこみ上げる無力感。

ヘイトクライム(憎悪犯罪)も多発しています。

ショッキングだったのは先週起きたNYでの事件。

この前まで黒人への暴力が社会問題だったのに、黒人男性がアジア人女性を蹴り飛ばし、目撃していた誰も止めることも助けることも、通報すらしなかったのです。

ミャンマー軍の暴挙、ヘイトクライム、見て見ぬふり、無関心、これらは人間が犯す愚かな罪なのです。

何もできないもどかしさ。

ですが、ここに書かずにはいられませんでした。

せめて、無関心という罪を犯さないように。

.

ミャンマーと姉妹教会の関係にある東京教区は、積極的に情報を発信されています。

*とりなしの祈り*

祖国の危機の中にあるミャンマーの兄弟姉妹のために祈りましょう。

正義と対話が、今ミャンマーを覆っている暗闇と分断に打ち勝つことができますように。

希望と平和に満ちた、真の和解の共同体を築くために、すべての人が協力することができますように。

主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。

(東京教区ホームページより)

.

イエスが人類の傷と死をご自身に引き受けられた時から、神の愛はわたしたちの荒れ野を潤し、わたしたちの闇を照らしました。

なぜなら世は闇の中にあるからです。

今起きているすべての紛争、飢餓で亡くなる子どもたち、教育を受けられない児童、戦争やテロで破壊的打撃を受けた人々を考えてみましょう。

麻薬産業の犠牲となる人々、キリスト教や他の宗教を信じる一部の人々で自分が一番でありたいと思う人たち…、これが現実です。

この死のカルワリオで、イエスはご自身の弟子たちの中で苦しんでおられます。

(3/31教皇水曜恒例の一般謁見のお説教より)

.

日々たどる十字架の道行を通して、困難な状況にある多くの兄弟姉妹たちの顔に出会います。

見て見ぬふりをして通り過ぎるのではなく、こころを思いやりで満たし、近づいて寄り添いましょう。

(3/30教皇様のツイッター)

神の子羊

世の罪を除きたもう主よ

我らを憐れみたまえ

我らに平安を与えたまえ

.

ボ枢機卿のメッセージ

https://tokyo.catholic.jp/info/diocese/41301/

3/31ケルン大司教区プレスリリース「ミャンマーの民主化と平和のための祈りの日」

https://tokyo.catholic.jp/info/diocese/41776/

応えていく信仰

受難の主日からのこの聖なる一週間、どのような祈りの日々にするか決意したところです。

枝の主日には、一昨年までは聖堂の前に信徒が大勢集まり、共に聖書を朗読し、枝を掲げて祝福を受けて行進して入場していました。

今年は静かに、前もって祝福していただいていた枝をいただきました。

女性の会、ヨゼフ会の皆さんがこうして毎年準備をされているのをご存知でしたか?

木から枝を落として一本ずつ洗い、トゲを落とします。

拭きあげてから皆さんが持ちやすいサイズにし、持ち手の部分の葉を落とします。

茶色に変色している葉先は一枚ずつハサミでカット。

こうして手間暇かけて準備され、枝の主日の朝には当然のように聖堂入り口に置いてあるのです。

持ち帰った枝は、来年の灰の水曜日前まで大切になさってください。

第一朗読のイザヤ書はわたしが好きな箇所でした。

4つある「僕の歌」のうち、3つ目の「主に応える僕」です。

主なる神は、教えを受ける者の舌をわたしに与えてくださった。

疲れた者を言葉によって支えることを知るために。

主は朝ごとに呼び覚まし、

わたしの耳を呼び覚まし、

教えを受ける者のように聞くようにしてくださった。

主なる神は、わたしの耳を開いてくださった。

わたしは逆らわず、背を向けて退くことはなかった。

(イザヤ50・4〜5)

主に応える生き方ができているか。

よく自問自答します。

楽しみを求めることに執着していたり、金銭欲に囚われてしまったり、わたしたちは弱い存在です。

そのような迷いから目覚めることを表現した詩があります。

わたしは眠り夢見る、

生きることがよろこびだったらと。

わたしは目覚め気づく、

生きることは義務だと。

わたしは働くーーーすると、ごらん、

義務はよろこびだった。

これは、1931年のノーベル賞を受賞したインドの哲学者であり詩人でもある、タゴールの詩です。

生きるということはある意味で義務である、とタゴールは言います。

生きることこそが、たった一つの重大な責務である、と。

よろこびは、得ようとして努めることはできない、

よろこびは、自ずと湧いてくるもの。

しあわせは目標ではなく、目標であってはならない、

しあわせは義務を果たした結果に過ぎないのだ。

厳しいような、難しいような価値観だと最初は思いましたが、この詩を繰り返し噛み締めているうちにスーッと「そうかもしれないな」と考えるようになりました。

朝ごとに耳を澄まして神様からの呼びかけに応える生き方は、わたしの理想とする義務のかたちです。

この聖週間の間、誰のためになんのために祈るのか、神様からのメッセージがわたしの内面に降りてきた受難の主日のミサでした。

こういう瞬間は本当に嬉しいよろこびです。

日曜学校の子どもたちの十字架の道行の様子です。

過去との対話

わたしたちはそれぞれに『神様との歩みの歴史』を持っています。

わたしはいにしえの日々を思い起こし

あなたのなさったことをひとつひとつ思い返し

御手の業を思いめぐらします。

あなたに向かって両手を広げ

渇いた大地のようなわたしの魂を

あなたに向けます。

(詩編143・5~6)

フランシスコ会訳はまたニュアンスが違います。

わたしは過ぎし日をしのび、

あなたの行われたことをすべて思い巡らし、

あなたの手の業に思いを潜めます。

わたしはあなたに手を差し伸べ、

わたしの魂は乾ききった地のように

あなたを慕います。

5節を直訳すると

わたしはわたしの前にある日々を思い出し、あなたのすべてのみ業を思う

となるそうです。

21(日)四旬節第5の主日の第一朗読はエレミヤ31・31~34でした。

見よ、わたしがイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。

この契約は、かつてわたしが彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない。

わたしが彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。

神を「主」とあおいでいたイスラエルの民は、主との契約を反故にして周囲の大国と同じように「王」を望んだため主から見放されます。

その結果としてバビロン捕囚で神殿と王と土地を失った、エレミヤはそう嘆きます。

エレミヤは実際にバビロン捕囚の時代に生きた預言者です。

前週、第4の主日の第一朗読の歴代誌です。

神殿には火が放たれ、エルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて灰燼に帰し、貴重な品々はことごとく破壊された。

剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。

こうして主がエレミヤの口を通して告げられた言葉が実現し、この地はついに安息を取り戻した。

その荒廃の全期間を通じて地は安息を得、七十年の年月が満ちた。

(歴代誌下36・19~21)

神殿が破壊されバビロン捕囚で主だった人々が連れ去られたのに、「地は安息を得た」という表現がなされています。

歴代誌はエルサレムがバビロニア軍に破壊されたBC587年より140年ほど後に書かれたとされています。

こうしたイスラエルの過去の歴史を基礎としてユダヤ人が聖書を編纂していくわけですが、その過程においてもっとも重要なのは「後ろを振り返って過去を見ている」のではないという点です。

普通わたしたちは、自分の過去を記録に残そうとする際、たどってきた歴史を都合の良いように頭の中で編集してしまうものです。

しかし聖書を記したユダヤ人たちは、過去は神が導いてきた歩みとして自分の目の前に置いて、その意味を思い巡らしながら目標に達するべく人生の舵を取っているのです。

それが、冒頭の詩編に表れています。

「わたしはいにしえの日々を思い起こし

あなたのなさったことをひとつひとつ思い返し

御手の業を思いめぐらします。」

3.11を過去の歴史に埋もれさせてはならない、次世代に語り継いでいきたい、そういう思いで語り部として活動している若い世代の方々をテレビで観ました。

彼らの深い思いを簡単に理解したふりはできませんし、ここに表現することもできませんが、単に辛い経験を話していらっしゃるのが語り部ではないと思います。

前を向いて、未来のために過去と対話しながらその意味を深く考える。

わたしたちそれぞれの『神様との歩みの歴史』についても同じです。

宮崎神父様がおっしゃったように、四旬節は自らの信仰生活を振り返る時です。

自分のこれまでの人生、信仰生活を後ろに振り返るのでなはく、神様がお示しになったひとつひとつの意味と対話することが大切です。

自分のいたらなかった振る舞いも、忘れ去りたい嫌なこと辛いこともすべて、神様が共にいてくださった歴史だということを忘れずに前を向いて生きたいのです。

教皇様の巡礼の旅

教皇フランシスコが2019年11月の日本以来の海外訪問としてイラクを訪れたことは、メディアでも大きく取り上げられました。

わたしが読んだ新聞の記事は「ISの元支配地で紛争犠牲者に祈りをささげ宗教融和を演出」「カディミ政権の教皇受け入れは単なるプロパガンダ」などと、あまり好意的なものではありませんでした。

メディアリテラシーを発動すべき時ですね。

教皇様がどのような思いで、何のためにイラクを訪問されたのか、わたしたちはきちんと正しく理解しておく必要があると思います。

これまでローマ教皇がイラクを訪れたことはなく、今回の訪問が初となりました。

教皇の訪問の目的は、「イラクのキリスト教徒らを励まし、同国の復興と平和を祈り、諸宗教間の対話を育むことにある」とバチカンニュースは報じています。

2日目に、聖書にも記載のある古代都市、ウルを訪問されました。

ウルは、かつてメソポタミア南部に位置した古代都市。

旧約聖書の「創世記」には「カルデアのウル」と記され、父祖アブラハムの生誕の地とされています。

教皇様は、「アブラハムが生まれ、神の声に従い旅立ったこの場所から、共にアブラハムを父祖として尊ぶ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、そして他の宗教の人々が、互いを兄弟姉妹として、アブラハムと同じように天の星を見つめながら、平和の道を共に歩んでいけるように」と挨拶で話されました。

3日目にはモスルを訪問されました。

モスルは、2014年から2017年にかけて過激派組織ISに占領された街です。

占領から解放までの激動の期間、人命はもとより、家屋、市民生活、社会・経済機能、文化遺産など、膨大な犠牲をはらいました。

占領されている期間に、2004年に人口およそ185万人だったモスルから、キリスト教徒12万人以上を含む、約50万人の住民が他地域や国外に避難しました。

解放後の現在、モスル市民は国際社会の協力を得ながら復興という大きな挑戦に立ち向かい、難民となった人々の帰還のために努力しているのです。

(青字はVATICAN NEWSより参考)

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-03/iraq-incontro-interreligioso-ad-ur-20210306.html

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-03/iraq-mosul-preghiera-per-le-vittime-della-guerra-20210307.html

「真の宗教性とは、神を礼拝し、隣人を愛すること」

教皇様はおっしゃいました。

「人間は宗教によって兄弟であるか、あるいは創造によって平等である」

イラクのイスラム教シーア派最高権威、シスタニ師のおことばです。

84歳と90歳のお二人の2つのことばに、今回の訪問の目的の真実が表れていると思います。

教皇様は『演出』するために他宗教を持ち上げたりなされないことを、わたしたちは理解しています。

なぜなら、キリスト教徒もイスラム教徒も、隣人愛を重んじていることは不変の事実だからです。

ここで起きた非常に多くの破壊と残虐行為を悔やむ者として、天と兄弟姉妹にゆるしを請いに、そして平和の君、キリストの名において平和の巡礼のためにイラクに来ました。

どれほどイラクの平和を祈ったことでしょう!

神は聞いてくださっています。

神の道を歩むかどうかは、私たち次第なのです。

教皇様のツイッターです。

これが、教皇様の思いです。

帰国の際の機内でのインタビューで「今回の訪問は他の訪問より疲れた。84歳という年齢の波は、一気に来るのではなく、後から少しずつやってくる。」と語られたそうです。

帰りの飛行機の中でさえお働きになるのです。

教皇様はまだ訪れていない多くの国への訪問の希望を語られています。

そのひとつは、祖国アルゼンチンです。

今回のイラク訪問は、教皇様の側近もヴァティカン政府もみなが反対していたそうです。

テロの可能性、年齢的なこと、体力の問題、そしてコロナ禍でもあるからです。

「反対を押しての今回の訪問は、決して我がままではなく長い間に考え抜いたものだ」と語られていました。

聖霊に使命感を与えられているとこうもパワーがみなぎるものか、と驚くばかりです。

『ローマ教皇は最強の平和の使徒』なのだ、と単純な安易な言い方をするつもりはありませんが、パパ様の笑顔をまじかで見て力を得た信徒の一人としては、他宗教の方々も含めもっと多くのひとを勇気づけに ApostolicJourney 教皇様の平和の巡礼の旅に出かけていただきたいと願います。

信じるものの力

皆さんとともに与るミサが再開されました。

昨年以来の経験がありますので混乱も戸惑いもなく、消毒をして検温、座席表に氏名と連絡先を記入、マスクを着用しての人数制限のミサがまた始まったのです。

花壇の植物もお花も、以前と同様に有志のおばさま方によって季節を感じさせてくれる美しい姿に手入れが続けられていました。

信仰は、望んでいる事柄を確信し、 見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

(ヘブライ11・1)

ヘブライ語の修辞法である同義的並行法という書き方で、「望んでいる事、希望していること」と「見えない事実、見えなないもの」は同じなのだそうです。

「目に見えない永遠の事柄」を保証させ、確信させる、それが信仰だというのです。

わたしたちは、「見えるもの」にではなく、「見えないもの」にこそ目を注いでいます。

「見えるもの」はこの代限りものですが、「見えないもの」は永遠に続くものだからです。

(フランシスコ会訳)

(2コリント4・18)

あなた方は、イエスを見たことはありませんが、愛し合っています。

今、見ていませんが、信じて、言い尽くせない輝かしい喜びに溢れています。

それは、あなた方が、信仰の実りである魂の救いを手にしているからです。

(フランシスコ会訳)

(1ペトロ1・8~9)

信仰とは、毎日曜日にミサに与ることではない。

そう分かっています。

特にこの2年の間に教会が2度閉鎖になるという経験をしている間に、いろいろと考え、本を読み、神父様方にお話を伺い、ミサがすべてではないとよく分かりました。

ですがやはり、日曜日に同じ信仰を持つ方々とお会いして言葉を交わす時間は、何ものにも代えがたい、心の喜びを感じさせてくれます。

お説教で宮﨑神父様がおっしゃいました。

「日曜ごとにミサに与り、イエス様のご聖体をいただく。

これは、カトリック信者の信仰の中枢です。」

教皇付説教師ラニエーロ・カンタラメッサ枢機卿のバチカンで四旬節の説教の一節をご紹介します。

カンタラメッサ枢機卿は、マルコ福音書の「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」(1,15)という、今日も響くイエスの呼びかけを観想するよう招かれました。

イエス以前は、悔い改めるとは「後に戻る」、つまり道をはずれた者が律法と神の契約に再び入ることを意味したが、イエスの到来によってその意味は変わった、と枢機卿は強調されました。

「時は満ち、神の国は近づいた」この時、悔い改めるとは、後ろに、すなわち古い契約と律法の順守に戻ることではなく、むしろ、神の国に入るために前に跳躍すること、そして神が王としての自由な意思によって人々に無償で与える救いをしっかりつかみ取ることを意味する。

「悔い改めて福音を信じる」とは、連続する二つの行為ではなく、同じ本質を持つ一つの行為であり、「悔い改めよ」とは「信じなさい」と同義である。

見えない神を信じるわたしたちの確信。

そのことを同じ空間で同じ方向を向いて各々が確認し、喜びを分かち合う時間、それがミサではないでしょうか。

久留米教会出身のMr.癒し神父の声でリラックスしてください。

(ホントに癒されます!!)

苦難の折の祈りのことば

10年前の3月11日、どこで何をしていたか覚えていますか?

わたしは知り合いからの電話でテレビをつけ、大きな地震が起きたことを知りました。

個人的に2011年は、苦難の毎日でした。

どうやって生活(食事や掃除洗濯など)していたか全く記憶がないほど全てのことが大変で、それ以前もそれ以後もあれほど苦しい年はありません。

東日本大震災で被災された方々は計り知れない苦難の日々を送られていたことと思います。

苦難の大小は比較できるものではありませんが、あの2011年はいまのコロナ禍とは全く違った苦しみの日々を送った大勢の方がおられました。

わたしは、あの日々があったからこそ今がある、と確信しています。

10年経った今は自信を持って「乗り越えた」と言える心境です。

2011年を何年もかけて乗り越えられたのは、間違いなく神様がずっとそばにいてくださったからです。

福音宣教3月号の中から、聖書学者の本多峰子さんの連載の要点を書き出してみます。

◆苦しみが本当に無効にされるには、その苦しみがより大きな善のひとつの原因となって、その苦しみがあったからこそもたらされるよいことが成就しなければならない。

◆つらい経験の後では、いままでは当たり前と思っていた幸せを何倍も強く、大切に感じることができるようになるということもある。

けれども、それは苦しみの目的ではなくて、結果だ。

神様はそのようなことのために苦難をお与えになるのではなく、むしろ、そのような苦難の中からさえも幸せをもたらしてくださる、ということ。

◆神様はわたしたちに、苦難を乗り越える力や助け合う力を与えて、助け合って成長してゆくことさえも可能にしてくださっている、ということが恵み。

◆苦難があるから至福があるのではなく、苦難があっても至福がある。

◆神様はわたしたちの成長のために苦難を与えるのだと考えるよりも、苦難の最中にあって神様はわたしたちを助け、わたしたちを成長させてくれる。

眠れないほどの苦難の最中にできることは、その現状に抗うことではなく、神様へのクレーム(「どうしてですか!?」「どうしたらいいのですか!?「なにをお望みですか!?」など)とともに祈ることしかできない、というのがわたしの経験です。

苦難の折に聖ヨセフへとりなしを願ってみることを勧めます。

聖ヨセフへの祈り

以前ご紹介したとおり、今年の12/8まで聖ヨセフ年となっています。

それに伴って新しい祈りのことばが発表されました。

聖ヨセフよ、わたしたちは苦難の中からあなたにより頼み、あなたの妻、聖マリアの助けとともに、あなたの保護を心から願い求めます。

あなたと汚れないおとめマリアを結んだ愛、幼子イエスを抱いた父の愛に信頼して、心から祈ります。

イエス・キリストがご自分の血によってあがなわれた世界をいつくしみ深く顧み、困難のうちにあるわたしたちに

力強い助けをお与えください。

聖家族の賢明な守護者よ、イエス・キリストの選ばれた子らを見守ってください。

愛に満ちた父ヨセフよ、わたしたちから過ちと腐敗をもたらすあらゆる悪を遠ざけてください。

力強い保護者よ、闇の力と戦うわたしたちを顧み、天から助けを与えてください。

かつて幼子イエスをいのちの危険から救ったように、今も神の聖なる教会を、あらゆる敵意と悪意から守ってください。

わたしたち一人ひとりを、いつも守ってください。

あなたの模範と助けに支えられて聖なる生活を送り、信仰のうちに死を迎え、天における永遠の幸せにあずかることができますように。

アーメン。

(2021年2月16日 日本カトリック司教協議会定例司教総会認可)

次にご紹介する祈りは、教皇フランシスコが40年以上毎日唱えられている、イエズス・マリア修道会の19世紀の祈祷書の中の聖ヨセフへの祈りです。

栄光に満ちた父祖、聖ヨセフ。

あなたは不可能なことを可能にできる力のあるかたです。

苦悩と困難にある今この時に、どうか助けに来てください。

深刻で困難な状況を、わたしはあなたにゆだねます。

あなたの保護のもとに引き受けてください。

そうして、よい解決策を得ることができますように。

愛する父よ。あなたを心から信頼します。

あなたにむなしく祈った、そうなることのないように。

あなたはすべてのことを、イエス、マリアとともに行われるのですから、あなたからの恵みが、あなたの力ほどに大いなるものであることを示してください。

アーメン

この祈りは、先ほど発行された新しい使徒的書簡「父の心で」に紹介されていました。

あの震災から10年。

心の傷が完全に癒えたとは感じられない方もまだ多くいらっしゃることでしょう。

コロナ禍の様々な規制によって苦難の最中にある方も多い今、「沈黙の聖人」と言われる聖ヨセフへの祈りが心の支えとなりますように。

自らのありようを選ぶ

四旬節が始まって聖堂が解放されているのと、宮﨑神父様のお顔も見たかったので、久しぶりに教会に行ってみました。

やはり、お御堂でお祈りすると心が落ち着き、一種のリフレッシュの効果があります。

...................................................

有名人であれば、言ったこと(たとえそれが過去の発言でも)、行動(何十年前のことでも)が「現代の規範からすると間違っている」と誰かが判断したら、瞬く間に世界中に広まり、見知らぬ多くの人から非難され、謝罪を要求され、精神的にも追い詰められ、仕事を失う。

それが現代社会です。

「過去であろうと過ちは絶対に許されない」のが今の世の中です。

たとえば、昨年のアカデミー賞授賞式の司会に決まっていた人は、何年も前にツイッターで人種差別的な発言をしていたことを掘り起こされ、司会者を辞退するまでに追い込まれました。

「今の自分は変わった。過去の失言を恥ずかしく思う。」そう謝罪しても時すでに遅し、でした。

周囲の人にしょっちゅう失言したり失礼な態度をとってしまうわたしは、その基準からすれば誰からも許してもらえなくなるのでは、、、。

「裁くな」「おが屑と丸太」「自分の量る秤」

1500年前からのこの教えは、今もまだ有効です。

キリスト者にだけ効力があるのではなく、これらのことが書いてある聖書の箇所を読んでみれば、聖書を初めて聞く人だれにでも分かり易い、至極当然のこととして理解してもらえると思います。

人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。

あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。

あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。

兄弟に向かって、『あなたの目からおが屑を取らせてください』と、どうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。

偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおが屑を取り除くことができる。

(マタイ7・1~5)

どうして人は、こんなにも他の人に厳しいのでしょうか。

最近のSNSでの他者へのバッシングや誹謗中傷の問題を見聞きするたびに、この疑問が渦巻きます。

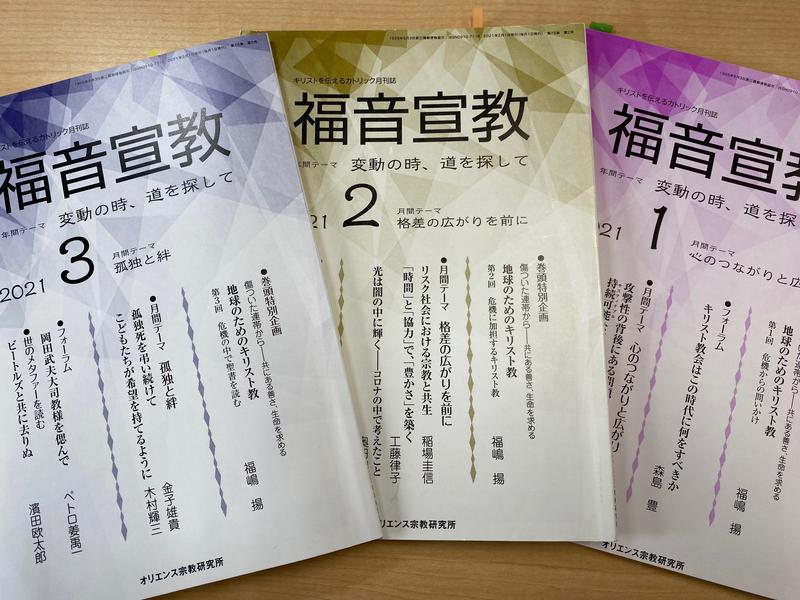

今年から、福音宣教を定期購読し始めました。

こうした疑問を解消したい、自分はどうあるべきか、そういう目的で読んでいると閃きのような文章が目に留まります。

(一番のお目当ては、聖書学者の本多峰子さんの神義論の連載を読むためです。

その内容についてはいつかゆっくり書いてみたいと思っています。)

3月号のシスター加藤美紀さんの文章にあったことを少しご紹介します。

著作「夜と霧」などで有名なヴィクトール・E・フランクルの考え方を紹介していらっしゃいます。

フランクルによると、ラテン語で「人格」を表すペルソナは、ラテン語の「響き渡る」を意味する単語に由来しています。

人間とは常に自らの良心の内に神の声が響き渡っている存在であり、その神からの呼びかけに応答して初めて、人間は実存の本質を生きることができるのだと、フランクルは主張しています。

その前提として、人間は根本的に自由な存在だからこそ、自らの意思で決断しながら責任をもって神様に応答できるのだ、と言います。

☆人生の意味への問いに対しては詮索や口先ではなく、正しい行為によって応答しなければならない。

☆この場合の「行為」とは、ある状況においてとる態度のこと、生き方をもって示すことを含意してる。

☆精神的な態度も含め、自らの行為によって意味を闘い取って人生の意味を実現させる。

他の誰も代わることのできないその人固有の生の意味は、本人が決断して選んだ行為(ありよう)によって初めて実現されることになるのです。

このフランクルの生き方のありようについての考え方にはとても心打たれました。

必要以上に人に厳しくしてしまう気持ちが渦巻いてしまったら、「正しい行為の選択」と「自らの人生の意味を実現する過程に集中する」ことに心をシフトしたいと思います。

四旬節の間、わたしたちは「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」(回勅『Fratelli tutti』223)、いっそう気をつけなければなりません。

これは、パパ様の四旬節メッセージの一節です。

心に刻んでおきたい大切なことばです。

「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」

四旬節の始まりに、よい気づきを得られた気がします。

世界の諸問題を考える

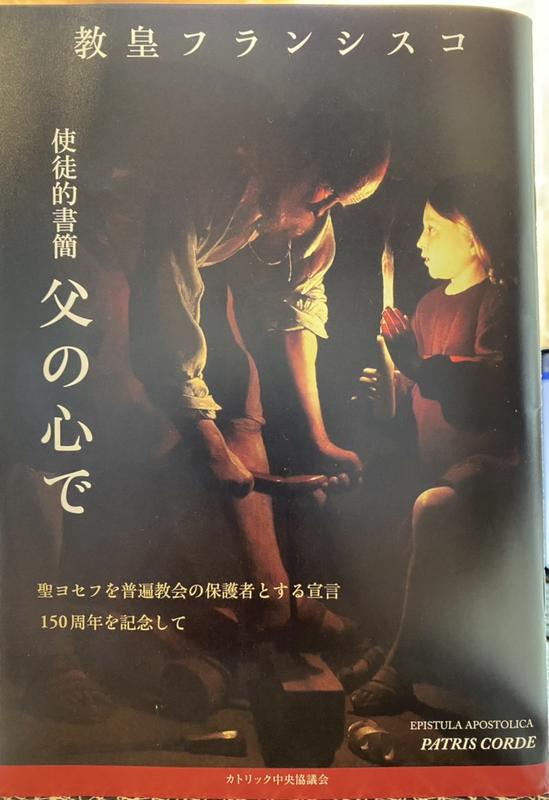

聖ジュゼッピーナ・バキータの日、2月8日「人身取引反対のための祈りと考察の日」のパパ様のインスタグラムです。

フランシスコ教皇のインスタグラム、ツイッター、ヴァチカンニュースを毎日チェックしています。

信仰生活に役立つことばを探すためだけではなく、パパ様の発言・発信されることは世界の問題に目を向けさせてくれるからです。

以前からラウダート・シなどで警鐘を鳴らし続けてこられている環境破壊の問題についても、インド北部で発生した氷河崩壊によって川の氾濫が起きたという衝撃的なニュースはわたしたちに恐怖を感じさせます。

(北極の話ではないのです。わたしはインドで氷河が崩壊するなど想像できませんでした。)

一方で、人身売買や人種差別、キリスト教徒の迫害。

こうした問題は、日本人にとってはあまり現実的なこととして捉えられないのではないでしょうか。

コロナウィルスの感染についても「身近にいないから」という理由で現実味を感じないという日本人が多いと聞きます。

2月12日の統計では世界で1億750万人以上が感染し、236万人以上の方がこのウィルスによって亡くなっています。

ワクチンを開発した欧米ではワクチン接種が進んでいますが、「輸出制限」といったニュースも耳に入ってきており、世界の隅々にまで本当に行き渡るのかという懸念も生じています。

これらは実際にいま、この現代社会において起きている重大な問題です。

竹下節子さんのブログに書いてあったことを2つご紹介します。

①人身売買、臓器売買という問題

ヨハネ・パウロ二世の友人で臨終にも立ち会っていたというポーランド人の女性ワンダ・プウタスフカさんについてです。

彼女はいま100歳でご存命ですが、18歳の時にカトリックのナチスへのレジスタンス運動をしたことによって人体実験のための収容所に連行されました。

ある日、次の日に実験室に呼び出される2人の名が知らされました。その一人がワンダさんでした。

呼び出されるということは死を意味します。

その夜、60歳の女性が、同じく呼ばれたもう一人の20歳の女性に「あなたは若いのだから、明日名前を呼ばれたら私が代わりに返事して連行される」とコルベ神父さまのように身代わりを申し出ます。

ワンダさんにも同じように身代わりを申し出る人がいたそうですが、彼女は断ります。

年齢によって命の軽重はないと思ったからです。

翌朝最初の1人の名が呼ばれ、身代わりの女性が立ち上がります。

そして、2人目のワンダさんの名は呼ばれなかったというのです。

彼女は奇跡的に助かりました。

②キリスト教徒の迫害

世界の人口は今や80億人に近づいていますが、60億人とした時の統計では、その3分の1である20億人がなんらかのキリスト教の「洗礼」を受けていて、10億人がイスラム教徒、30億人がそれ以外(無宗教も含む)。

中国でも、6千万人が洗礼を受けていると言われています。

中近東などアジアのキリスト教徒の4割が、キリスト教徒であるということで迫害を受けているというのです。

アブラハムの出身地イラク、パウロの回心の地シリア、これらの地域には20世紀には400万人のキリスト教徒がいたのに、今は90万人を切っているそうです。

なぜなら裕福な人は外国に移住し、残っているのは最も貧しいキリスト教徒たちなのです。

イラクやシリアでは、キリスト教以前のアッシリアなどの文化遺産も破壊され続けています。

今のイランには100-500万人の隠れキリシタンがいるとも言われています。

エジプトのコプト・キリスト教徒は生まれると手に十字架のタトゥを入れられるそうですが、そのことで差別があったり、逆にラマダンを強制されるといいます。

地球環境の崩壊、コロナウィルスの蔓延、ワクチンの囲い込み、人身・臓器売買もキリスト教徒の迫害も、今現実に起こっています。

パパ様がよくおっしゃいます。

無関心が一番罪である、と。

日本に住んでいるわたしに実際に何ができるのかと、ももどかしく感じます。

☆今年の「人身取引反対のための祈りと考察の日」の目標は、この恥ずべき取引を直接的また間接的にも広げることのない経済のために努力することである。

それは、すなわち人間を決して商品のように扱い、搾取することなく、それとは反対に、人間に寄与する経済をめざすことである。

☆「ケアの権利」、貧しい人や疎外された人を救う責任、医療福祉とケアの分野において利益の論理に引きずられることがないように。

☆ワクチンが、貧しい人々をはじめすべての人に行き渡るよう、その平等な配給のための国際レベルの取り組みを。

こうした世界の問題に目を向けて知ること・考えることはとても大事なことだと思います。

家庭でのゴミの削減、日常生活においてフェアトレードのものを優先すること、支援活動している組織への寄付など、具体的な行動をとっていくことは、わたしたち個人が出来る最低限のことではないでしょうか。

文字にして残すということ

パソコンで仕事をし、スマホでやり取りをする日常。

実際に字を書くことは本当に少なくなりました。