カテゴリ:その他

恵まれた人々

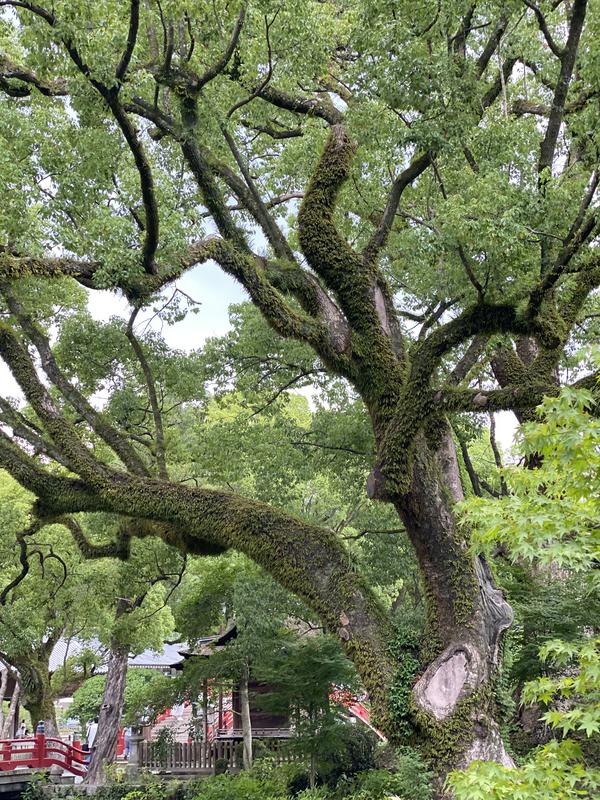

久留米教会の、わたしが1番好きな風景です。

ミサの後、あちらこちらで語り合うみなさんの様子。

コロナ前は、ミサの後にはコーヒーが振る舞われ(バザーとして)、たくさんの方々が集まって語り合っていました。

今は、こうした形ではありますが、大切な時間だと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・

特異な才能を持つ子どもたちの能力を伸ばすための教育の必要性が、日本でも議論され始めている、とニュースで知りました。

小学校低学年で大学レベルの教科書を理解している、とか、ある科目だけは抜きんでた理解力を持っている、など、特定分野に顕著に高い能力のある子どもを『ギフティッド』と呼ぶそうです。

そうした子どもたちのためのギフティッド教育は、生まれつき特別な才能を持つ子どもたちの能力を伸ばすための教育手法で、アメリカでは40年以上前から実践されています。

「ある教育研究所の調査によれば、小学校で学校教育についていけない『落ちこぼれ』は約15%いるといわれるが、それとほぼ同じ比率の約13%が『吹きこぼれ』、授業が簡単すぎてつまらないと感じる子どもたちが存在する」とニュースの記事に書いてありました。

『吹きこぼれ』という呼び方には少し抵抗を感じますが、『ギフトが与えられた子ども』giftedという表現は、心に響きます。

自分の子どもが「学校の授業がつまらない」と言ったら、「うちの子は落ちこぼれだろうか」と心配になるでしょう。

でも、「うちの子はギフティッドなのかも」と思えたら。

イエス様が好んで関わられた人々、障害のある人たちのことをイエス様は「ギフティッド」だとおっしゃいました。

ヨハネ9章の、「生まれつき目の見えない人」は「神の業がこの人に現れるためである」というように。

わたしが大きな病気をすることになったのは、もしかしたら生まれた時からの運命だったのかもしれない、と思っています。

そしてそこのこと自体が「ギフト」なのだ、と思ってずっと生きてきました。

わたしはお前を永遠の愛をもって愛してきた。

それ故、わたしはお前に慈しみを示し続ける。

まことに主はこう仰せになる、

見よ、わたしは彼らを北の地から連れ戻し、彼らを地の果てから集める。

彼らの中には目の見えない者、体の不自由な者、身籠った女と臨月を迎えた女もともにおり、彼らは大きな群れを成してこの地に帰る。

彼らは嘆きながら帰ってくる。

わたしは哀願する彼らを導く。

わたしは彼らを水の流れのほとり、滑らかな道を行かせる。

彼らはつまずくことはない。

(エレミヤ31・3、8〜9)

バビロン捕囚からの帰還を、大きな喜びのうちに主を讃える31章です。

神様は、社会的弱者と言われる人々をいつも心に留めてくださいます。

誰もが大切な存在であること、ギフティットであるのだということが、旧約の時代、遥か昔から言い伝えられてきているのです。

・・・・・・・・・・・・・・・

教皇フランシスコはカナダを訪問されました。

「カトリック教会が運営していた寄宿学校で先住民の子供が虐待されていた問題をめぐり、謝罪することが目的」と報道されていました。

85歳のパパ様は、10時間のフライトを経て車いすで空港に降り立たれ、謝罪のための訪問をされたのです。

「私が話している間にも、古い記憶を呼び起こし不快になる人がいると思う。それでも、思い出さねばならない。忘却は無関心につながるからだ」と述べられ、さらなる実態調査を行う意向を示されました。

カナダでのミサでは、こうお話されました。

「わたしたちは守るべき歴史の子である。

わたしたちは孤立した存在ではない。

誰一人、世界と切り離されて生まれる人はいない。

わたしたちが生まれた時に受け取ったルーツと愛、わたしたちが育った家庭は、ただ一つしかない歴史の一部である。

それはわたしたちが受けた恵み、守るようにと召された恵みである」

カナダの先住民の子どもたちが受けた被害は、壮絶なものです。

現在でも、 白人でなければ暴行を受ける、遊園地でキャラクターに扮した大人から差別を受ける、歩いていていきなり殴られる、などといったニュースは絶えることがありません。

差別や暴力はなくならないでしょう。

宮﨑神父様がお説教で仰いました。

「自分さえ良ければ、という生き方をする者は愚か者と呼ばれる。

神の前に豊かに生きる者は、愛を実践する者だ。」

わたしたち一人ひとりが、生まれた時に神様から与えられたギフトがあるのだと自覚し、尊厳をもって生きていくことができたら。

誰もがギフティッドなのだということを理解し、互いを尊重しあって生きていくことができたら。

愛の実践、とはそういう生き方ではないでしょうか。

ギフトは必ず与えられています。

・・・・・・・・・・・・・・・

ギフティッド教育についての記事です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/dfe53fc94f699a687dc9d25f6307483c14e9c01a

信実を祈りのうちに

今年は久留米の夏が戻ってきた!という感じがしています。

毎週土曜日には夜市が賑わっているようですし、この提灯を見ると心が踊ります。

教皇フランシスコは、7/10の正午の祈りで「善きサマリア人」についてのお説教をされました。

主の道に従う弟子は、その考え方や行動の仕方が次第に師のそれと似てくることに気づく。

キリストの後を歩むことで、自分も旅人となり、このサマリア人のように、見ること、憐れむことを学ぶ。

主の道に従うことで、まず、見ることを学ぶ。

現実に目を開き、自分の考えに閉じこもって目をつぶらないことを学ぶ。

一方、祭司とレビ人は、災難にあったこの人を見ても、見ぬふりをして通り過ぎてしまった。

福音は見ることを教え、先入観や教条主義を乗り越え、正しく現実を理解するように、わたしたち一人ひとりを導く。

また、イエスに従うことは、憐れみを持つこと、他者、特に苦しむ人や助けを必要とする人を受け入れることを教える。

そして、このサマリア人のように行動することを教えてくれる。

以前、神父様から教わりました。

祭司とレビ人(彼らは下級祭司であり、神殿に仕えていた)が「見ぬふり」をしたのは、当時のユダヤ教の戒律(血や死体に触れることは穢れるとされていた)によるものであり、単純に非難できるものではない、と。

祭司とレビ人のことを非難して、「こんな風であってはならない」と思うことには疑問を感じます。

旧約の時代から、サマリア人は非難され続けていました。

いつの時代も、誰かが誰かを非難し続けています。

問題点は、「見ぬふりをして通り過ぎる人であってはならない」「助けを必要とする人のために行動すること」であり、祭司とレビ人を見下すことでも、サマリア人がユダヤ人の敵であることでもありません。

「隣人を自分自身のように愛すること」

この、旧約で最も重要な教えを伝えるお話です。

神に従う者の行く道は平らです。

あなたは神に従う者の道をまっすぐにされる。

主よ、あなたの裁きによって定められた道を歩み、わたしたちはあなたを待ち望みます。

あなたの御名を呼び、たたえることは、わたしたちの魂の願いです。

わたしの魂は夜あなたを捜し、わたしの中で霊はあなたを捜し求めます。

あなたの裁きが地に行われるとき、世界に住む人々は正しさを学ぶでしょう。

(イザヤ26・7~9)

「定められた道」とは、主がご自分の民に正しい生活を送らせるように啓示された指示を意味する、とフランシスコ会訳聖書の注釈にあります。

正しい生活、を現代のわたしたちに置き換えて考えてみるとどうでしょうか。

「神に従う者」は、フランシスコ会訳では「正しい者」となっています。

正しさの定義は、現代社会では多岐に渡り、自分の正しさを振りかざすことは他者を非難することにつながる恐れがあります。

わたしが自分の1番の問題点だと思っていることです。

ついつい、自分の尺度で人を判断してしまいます。

正しい者の正しい生活とは、神に従うこと。

自分の判断で人を裁くことは、最も不毛な行為だとわかっているのに、、、、。

①「わたしの魂は、夜、あなたを慕い求め、わたしの中の霊はあなたを慕います。」(フランシスコ会訳)

美しい表現だと思いませんか?

毎晩、この聖句を祈りの中に取り入れようと思います。

そのとき、イエスは言われた。

疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。

休ませてあげよう。

わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。

そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。

わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。

(マタイ11・28~30)

重荷とは、単に貧困や病気を指していただけではなく、当時の人々が律法に縛られていたこと、ローマ帝国の圧政の意味も含んでいます。

そして、イエス様がご自分を「柔和で謙遜な者」とおっしゃった真意は、大きな力で権力者から押さえつけられている気持ちが分かる、ということです。

どのように辛い状況にあっても、「天地の主である父よ、あなたをほめたたえます。」という気持ちを忘れてはならない、そうおっしゃっているのです。

妹家族が滞在している間、遊んでばかりいて、世の中にあまり目を向けていなかった間にも、世界や身近なところでいろいろな大変なことが起きていました。

コロナウィルス感染の波が、再び世界を覆っています。

サル痘というウィルスが、ヨーロッパを中心に広がり始めているようです。

スリランカは国家として「破産」しました。

食料や衣料品、燃料といった生活に欠かせないものが手に入らず、警備にあたる軍や警察と一般の人々による衝突が絶えず起きているようです。

紅茶が手に入りにくくなるかも!?というニュースもありました。

世界の至るところで、心を騒がせるような、不安な出来事が起こり続けています。

このような時だからこそ、わたしが大切にしたい信実を、落ち着いて祈ることのうちに見出したいと思います。

主日のミサで、ハッとさせられた答唱詩編の一節。

②ことばで人を傷つけず

悪を行わず、隣人をはずかしめない。

神を捨てた者を戒め、神をおそれる者をとうとぶ。

このようにふるまう人は、とこしえにゆらぐことがない。

人を傷つけず

はずかしめず

ゆらがないこと。

宮﨑神父様のお説教で、ハッとさせられたこと。

③「イエス様のみことばにしっかりと根付いた行動、日常を心がけること。」

今週の祈りの際の格言が3つできました。

遣わされたもの

私事ですが、今、3年ぶりに妹と姪がNYから帰省しています。

コロナで分断された世界中の家族が、こうして久しぶりの再会と団欒を楽しんでいるのでしょうか。

わたしは言った。「わたしがここにおります。わたしを遣わしてください。」

(イザヤ6・8)

いつも考えています。

わたしは何のために今、この場に遣わされているのか、と。

こうして家族と過ごしていて、確信するのです。

家族の平安と愛、彼女たちの幸せのために。

そして、自らが幸せであることで、周囲に平安をもたらす存在となれるように、と。

そのとき、イエスは使徒たちに言われた。

「わたしはあなたがたを遣わす。

それは、狼の群れに羊を送り込むようなものだ。

だから、蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。

(マタイ10・16〜)

わたしたちは、キリスト者として存在している意味を、常に自問する必要があります。

政治信条に関わらず、殺された元首相のために祈りを捧げることは、決して間違ったことではありません。

わたしたちが遣わされている意義を、今、このような時に素直に周囲に示すことができるのではないでしょうか。

平時には一見敵対しているかに思える諸外国も、今はわたしたちに寄り添って、弔意を示してくださっています。

そうしたニュースを見聞きすると、感謝と感動で涙が溢れます。

弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。

(イザヤ35・3)

今、わたしたちは 自らに自信を持ち、遣わされたものとしての役割をどのように果たすかについて思いを巡らせる機会でもあるのではないか、とこの数日考えています。

傷ついたものを介抱し、弱いものを力づける。

(エゼキエル34・16)

この聖句は、森山司教様が選ばれたものだと先週ご紹介しました。

自分の存在と言動が、周囲の力となれるとしたらどうでしょうか。

もしも、わたしが誰かを励ますことができ、悲しんでいる人を慰めて力づけることができるとしたら。

何のために洗礼を授かっているのか。

誰かのためなのか。

自分自身だけのためなのか。

もしくは、その意味を見出すように仕向けられているのではないか。

こうした思いを巡らせることは、いつもわたしたち自身のためになるはずだと思いませんか?

わたしはこの一週間を、安倍元総理の安息のために捧げたいと思います。

忘れないこと

「顔のないヒトラーたち」という映画を観ました。

1958年のフランクフルト。

市民の間では戦争の記憶が薄れ、若い世代はアウシュビッツのことを聞かれても「知らない」と言います。

元ナチスだったことを隠して普通に市民生活を送っている元親衛隊員たちを探し出し、裁判にかけ罪を償わせるために実際に行われたアウシュビッツ裁判のお話です。

ドイツ人がドイツを裁き、ドイツの歴史認識を変えたと言われる裁判までの苦悩が描かれています。

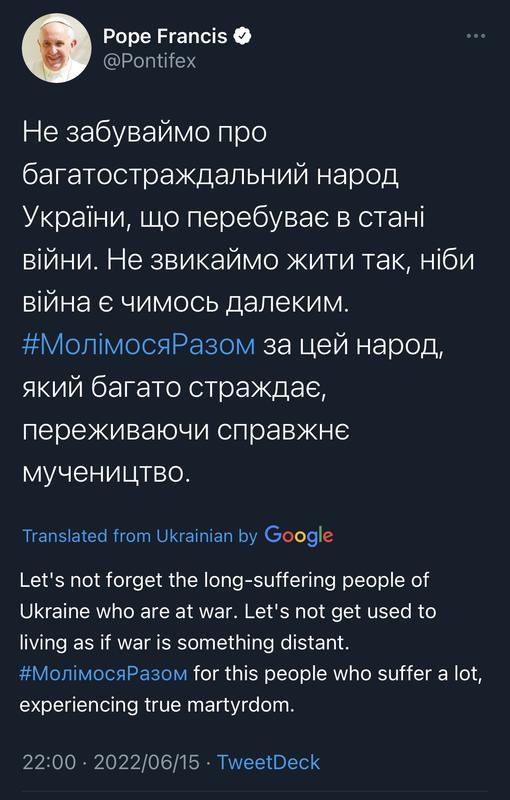

教皇フランシスコは、6/12の正午の祈りでウクライナの平和について改めて呼びかけられました。

「月日と共に、深く傷つけられたこれらの人々へのわたしたちの悲しみと心配が冷めることがないように。

この悲劇的な現実に慣れてしまうことなく、それをいつも心に留めよう。

平和のために祈り、努力しよう。」

わたしたちは、どんなに悲惨な現実が起こったとしても、自分が関わっていない・直接被害を受けていないことは忘れてしまうことも多いのです。

戦争で疲弊したウクライナ の人々のことを忘れないでいましょう。

戦争がどこか遠くの出来事であるかのような生活に慣れてしまわないようにしましょう。

とても苦しんでいる人、真の苦難を生きる人たちのためにともに祈りましょう 。

(教皇フランシスコTwitter)

忘れないこと。

『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩むな。

それはみな、異邦人が切に求めているものだ。

あなたがたの天の父は、これらのものがみなあなたがたに必要なことをご存じである。

何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。

そうすれば、これらのものはみな加えて与えられる。

だから、明日のことまで思い悩むな。

明日のことは明日自らが思い悩む。

その日の苦労は、その日だけで十分である。

(マタイ6・30~34)

Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself.

Sufficient for a day is its own evil.

有名な箇所ですが、わたしは最後の一文が特に好きです。

『今日の苦労』

日々の些細な事に気をもみ、仕事、家庭の問題に頭と心を痛める。

そうしたことは、大なり小なり誰もに降りかかる難です。

明日のことまで思い悩むな、というよりも、

☆今日を精一杯苦労して生きること。

☆今日の問題を明日に持ち越さないこと。

それが大事なのだよ、という教えだとわたしは理解しています。

時には、今日起きた嫌なことを忘れることも大事だと思っています。

苦しい思いをしている人のことを忘れないこと。

日々の苦労は寝る前にリセットして忘れること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮﨑神父様がお説教で、「お手紙をいただきました」というお話をされたので、思い出したことがあります。

お説教の内容は、初聖体を受けるお子さんのことを嬉しく報告されたという信者さんのお話でした。

先日、いろいろなものを整理していた時に、わたしが信仰を得た20歳のとき、病院から母に宛てて出した手紙を見つけたのです。

そこには、こう書いていました。

「今、よかったと思っていることがあるの。

それは、誰が見てもすごいオペをしたわたしが、以前と少しも変わらず明るく、病院のみんなと仲良く過ごせているってこと。

気分的にも全然滅入ってないし、いろんな先生や看護婦さんとすごく仲良くしてて、病室のみんなともワイワイ明るくしてるよ。

歩けるようになる希望で、胸も頭もいっぱいで、こういう性格で本当に救われたよ。

これは、お恵みだよ。」

あの時の、確かに神様がわたしと家族に大きなお恵みを下さった信仰の始まりの時期のことは、絶対に忘れません。

教皇フランシスコが車いすに乗る姿を見ると、とても心配で悲しくなります。

膝の調子が悪く、治療中だとのことです。

わたしもあの時は、車椅子でした。

パパ様のためにも、忘れずにお祈りしています。

聖霊の助け

読売新聞5/29朝刊に、若松英輔さんの寄稿文が掲載されていました。

1ページ全面の文章で、とても読み応えのある、「利他の精神」についての深いお話でした。

「利他は、他者のために行動するということだけでなく、自分も他の人がいなければ存在し得ないという現実を、深く自覚するところに原点がある」

「日本では自らを無宗教者と考える人が少なくない。

それでも、誰かのために『思わず祈った』ことがない人は、かえって少ないのではないか。」

コロナ禍以降、この「利他の精神」が再度見直されたように思います。

わたし自身は、他者とのつながりを強く意識するようになりましたし、無暗に不安を煽るような報道が多くなったことで、一人でいることの弱さを思い知らされた日々を経験しました。

アポロがコリントにいたときのことである。

パウロは、内陸の地方を通ってエフェソに下って来て、何人かの弟子に出会い、彼らに、「信仰に入ったとき、聖霊を受けましたか」と言うと、彼らは、「いいえ、聖霊があるかどうか、聞いたこともありません」と言った。

パウロが、「それなら、どんな洗礼を受けたのですか」と言うと、「ヨハネの洗礼です」と言った。

そこで、パウロは言った。

「ヨハネは、自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと、民に告げて、悔い改めの洗礼を授けたのです。」

人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けた。

パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が降り、その人たちは異言を話したり、預言をしたりした。

この人たちは、皆で十二人ほどであった。

パウロは会堂に入って、三か月間、神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。

(使徒言行録19・1~8)

うまく書き表せないのですが、「神様に祈った結果、聖霊が助けてくれた」と感じた経験が何度もあります。

「神様お願いします」と祈り続け、聖霊がとりなしてくれたのを実感して「ありがとう!!」と心の中で叫ぶのです。

『時として聖霊は、目に見えるかたちをとって、使徒的活動に先立ち、また種々の方法によってその活動に絶えず伴い、それを導く』

(宣教教令より)

若松さんのツイッターにあった言葉が、まさにこれ。

「人の一生は、自分の力で生きるというよりも何かのちからによって生かされている。」

神様に支えられて、聖霊の助けによって生かされている、そういつも感じています。

聖霊、ギリシャ語でpneuma(プネウマ)のギリシャ哲学における意味は、『人間の生命の原理・一切の存在の原理』というものだそうです。

プネウマがあるから生きていける、プネウマがなければわたしたちは存在し得ない、といったところでしょうか。

「平和とは聖霊の息吹きが心の奥底に染み渡る状態のこと」、と教皇フランシスコはおっしゃっています。

「自力で平和をつくり出そうとして焦るのではなく、むしろイエスの支えと聖霊の息吹きによって自分の心を根本的に新しくしていただくことが、人間にはぜひとも必要なのです。」

「わたしたちの旅の日々は、神が一緒にいてくださること(臨在)によって支えられており、聖霊がわたしたちの心に吹き込む恵みの強さによってわたしたちの歩みは導かれ、一人ひとりの心が形づくられ、愛することができるように、神からはからっていただけるのです。」

(教皇フランシスコとマルコ・ポッツァ師との対話「CREDO」より)

若松さんのお話でとても印象深いのは、次のような内容の下りでした。

「日頃意識していなかった他者とつながりのなかに自己を見つめなおしつつ、一日のある瞬間など、どんなに短い間でも利他的になれればいい」

利他的な人生を目指すのは難しいけれど、日常的に「一日のある瞬間」そう意識して生きていければ、自分にとっても他者にとっても大きな救いになるのだ、とおっしゃっています。

昨夜読んだ箇所に、教皇フランシスコがこうおっしゃっていました。

世間的に見れば弱く無防備で、家族と遠く離れて独りで寂しく暮らしているように、自ら勘違いしている人たちが、実は必要なときに支えてくれる兄弟姉妹の存在をすでに得ているような。

それが「いつくしみのひととき」です。

誰かによって支えていただけるほどに自分の存在に価値があることを実感するような「いつくしみのひととき」が、神によるはからいです。

(「CREDO」より)

利他の精神とは、まさに聖霊の働きによる「いつくしみのひととき」のことだと思います。

その意味を深く感じ、心がほぐれたような読書の夜でした。

今年も、森山司教様お手植えの白い紫陽花が美しい季節です。

1人の教えと多くの努力

北京オリンピック。

高梨沙羅さんと羽生結弦くんの、本番、4年に一度の大舞台で努力の成果を存分に発揮できなかった時の悔しさ、絶望感などを想像するだけで、胸が苦しくなります。

ついこの前まで、何種類の4回転を飛べるか、を期待されていたのに、4回転半、5回転と、人間の欲は止まることを知りません。

平野歩夢さんが決めた、彼にしかできない大技も「人類史上初の試みを成功させました!」とアナウンサーが絶叫していましたね。

もっと遠くへ、もっと早くと次から次へと期待するわたしたちの欲と、高みを目指して努力する選手たちの努力には、終わりはないのかもしれません。

4年に一度のチャンス、と簡単にわたしたちは口にしますが、平野選手は「前回大会で銀メダルを獲得した後のこの4年間は苦しかった」と言っていました。

彼らにとっての4年とは、どのような時間なのか、簡単に想像できるものではありません。

わたしたちは、イエスキリストという、一人の人がその言動で示した教えを信じています。

わたしたちにとって、信じるべきはたったひとりの人間です。

そして、わたしたちが信じている教えは、彼がひとりで思いついたこと、自分だけで作り上げたものではなかったはずだということも忘れてはならないでしょう。

イエス様は、敬虔なユダヤ教徒のヨセフ様とマリア様に育てられました。

30歳で公生活を始められるまで、当然、ユダヤ教の教えに従って生活されていたはずです。

ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられたのち、直ちにイエス様に試練が与えられます。

天から声がした、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者」。

霊はただちにイエスを 荒れ野に追いやった。

イエスは四十日の間そこに留まり、サタンによって試みられ、野獣とともにおられたが、み使いたちがイエスに仕えていた。

(マルコ1・11〜13)

出エジプト記のモーセたちの旅を思い起こします。

彼らは近道を通らず、紅海に沿った荒野の道を通るように神に導かれました。

主は彼らの前を行き、彼らが昼も夜も進むことができるよう、昼は雲の柱をもって彼らを導き、夜は火の柱をもって彼らを照らされた。

昼は雲の柱、夜は火の柱が、民の前から離れなかった。

(出エジプト13・21〜22)

イスラエルの民は神から選ばれ約束の地を目指したものの、四十年、荒れ野をさまよったのです。

イエス様の四十日に及ぶ断食と「試みる者」=悪魔(マタイ)による誘惑のストーリーが重なって見えます。

直接的にはこの2つの箇所には関連性はないのかもしれませんが、どちらも、常に神が片時も離れずに寄り沿い、導かれていたということに心が揺さぶられます。

聖書全体を通して語られる、常に神がわたしたちと共にいてくださるという教えは、こうして旧約の流れを汲んだものなのだということを感じさせてくれます。

同じように、エレミヤたちが繰り返し「主に立ち返れ」と回心を促していた旧約時代の教えを、イエス様は新しい言葉で「悔い改めなさい」と人々に問いかけられたのではないかと、以前書きました。

イエス様の公生活は1年半であった、とも3年近くであった、とも解釈されますが、いずれにせよほんの短期間です。

4年に一度のチャンスで成果を出すために、試練と向き合い続けているオリンピアンよりも短いのです。

イエス様は30数年の人生、というより、最後の数年で何かを成し遂げられたわけではない、というのが本当のところでしょう。

イエス様の時代に生きて直接その話を聞いたわけではないわたしたちが、今こうして信じているものはなんなのか。

ユダヤ教徒としてのご両親との慎ましい生活で育まれたイエス様の価値観をベースに、イエス様独特の言葉で語られた神への信頼、

死後の使徒たちによる命懸けの宣教、

後世の人のために文字として残され受け継がれてきた聖書という書物、

2000年以上続く後継者たちのたゆまない努力、

それらすべてがあって、わたしたちが今信じているキリスト教、イエス様の教えがあるのです。

この教えを、これからの世にも繋げていくことは、わたしたちキリスト者一人ひとりに課せられた使命でもあります。

幸福の目的

小雪が舞い、空気が澄み渡り、美しい青空を背景にしたお御堂が美しい日曜日でした。

美味しいものを食べた時、素敵なお店を見つけた時、素晴らしい映画に感動した時、わたしはいつも、誰かと分かち合いたくなります。

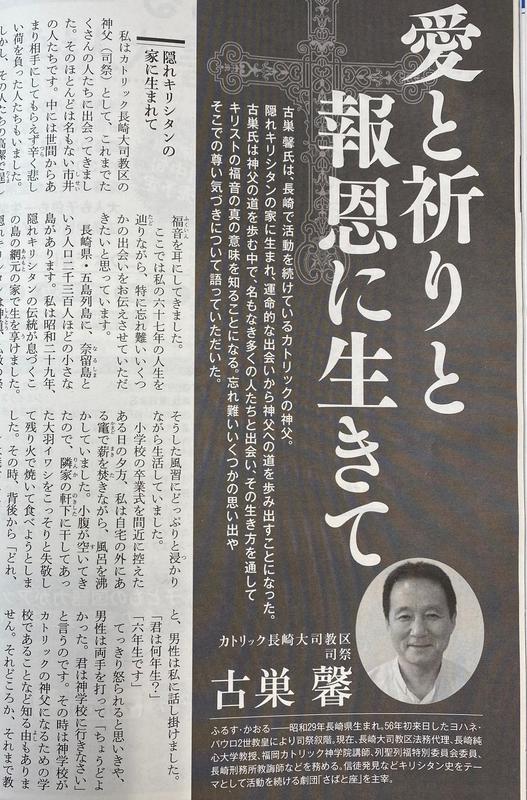

わたしの友人が務めている出版社の月刊誌『致知』に、古巣馨神父様の記事が掲載されました。

.

彼女は、こうしたキリスト教関係の記事やわたしが好みそうな本、お菓子、文房具など、「好きそうだから」「美味しかったから」としょっちゅう送ってきてくれます。

わたしも、お礼のプレゼントを考えて送るのが楽しみです。

『美味しいものも楽しいことも、幸せは分かち合うほうがいい。』

これはわたしのモットーになっています。

「何をしているのか」と聞かれた3人の石工、というお話です。

一人は「これで食べている」と答え、一人は「国で一番の仕事をしている」と答え、一人は「教会を建てている」と答えました。

誰があるべき姿だと思いますか?

誰が一番幸福だと思いますか?

2番目の石工は、自分の仕事の目的を見失っています。

3番目の石工は、していることの目的、目標、使命を示したのです。

幸福になれるかどうか、それは心のレベルで決まる。

私たちがどれだけ利己的な欲望を抑え、他の人に善かれかしと願う「利他」の心を持てるかどうか、このことが幸福の鍵となる。

こう言ったのは稲盛和夫さんです。

稲盛さんは臨済宗・在家得度をされている熱心な仏教徒です。

ある友人に、「あなたが人のことを思ってあげられるのは、あなた自身に心のゆとりがあるからよ。」と言われたことがあります。

心の中のゆとりを持つだけではなく、福音を多くの人に身をもって広めたいと願うキリスト者として生きるわたしたちは、いつも幸福の目的を他者に向けるべきだと思います。

今週の朗読では、レギオンを宿していた人(悪霊に取り憑かれていた人)への奇跡物語が読まれました。

(マルコ5・1〜20)

レギオンはローマの軍隊のことですが、この場合は多数の悪霊の群団の比喩として表現され、ユダヤ人が穢れていると考えている豚の群れにに移って 溺れ死ぬ、というお話です。

奇跡物語では、いわゆる「沈黙命令」と言って、イエス様は「このことを誰にも知らせないように」とおっしゃいます。

ですがこのレギオンの場面では、「主があなたを憐れみ、あなたにどれほど大きなことを行なわれたかを、ことごとく告げなさい」と言われています。

その人は立ち去り、イエスがどれほど大きなことを自分に行ってくださったかを、デカポリス地方で宣べ伝え始めた。人々はみな驚嘆した。

(マルコ5・20)フランシスコ会訳

なぜでしょうか。

当時のユダヤ人たちを苦しめていたローマによる圧政、そのことへの勝利を意味するこのストーリーは、他者と分かち合うこと、広く知らせることに意義があったのではないでしょうか。

「あの噂のイエスに自分の中の悪霊を追い出しもてらった!すごいやろ!」と自慢して言いふらしたのではないのです。

イエス様が奇跡を行なわれた、ということ自体が強調されるのではなく、この人は「宣べ伝え始めた」のです。

福音を多くの人に知らせた、分かち合ったのではないか、そうわたしは理解しています。

聖書に、「わたしに向かって、『主よ、主よ』と言う者が皆、天の国に入るわけではない。わたしの天の父の御心を行う者だけが入るのである」という一説があります。

神の思いを生きる人とは、「あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい」という教えをただ説いている人ではなく、それを生きる人のことを言います。

古巣神父様の記事に、そう書いてありました。

この記事はぜひ多くの方に読んでほしいと思い、コピーして何人かの方にお渡ししました。

(この月刊誌は書店にはなく、定期購読しなければ手に入らないのです。)

フランシスコ教皇さまは、「無関心のウィルスというもう一つのパンデミック」というたとえを度々されています。

いま、他者とのつながり、自己自身との真のつながりを回復するための格好の機会である、ともおっしゃっています。

自分が幸福であるかどうかは、他者とのつながりの中に見出すことができるものです。

自分が幸福であるかどうかは、「自分の幸福の目的は、他者の幸せを願いながら生きることだ」と実感できた時にわかります。

感動したこと、神父様方から教わったこと、学んだことをひとりでも多くの方と分かち合いたい、と思ってこうして書かせていただいていること。

これはわたしの幸せです。

心のシャローム

「WeThe15」(ウィーザフィフティーン)

東京パラリンピックに合わせて始まったこのムーブメント、ご存じでしょうか。

地球上の人口の15%、つまり12億人もの障がいを抱える人々の生活をより良くしていくことを目標として人権運動を展開し、障がい者に対する差別をなくすことを目的としている世界的な運動です。

.

15%の人が心身のどこかに障害を持っている、という現実は、驚きと同時にその割合で自分の周囲にも、という気づきを与えたかと思います。

イエス様の時代にも、栄養や生活環境が原因で不治の病となっていた人や、精神的・身体的な問題を抱えていた人が多くいたことが福音書を読むと分かります。

当時の人々は、シャロームは主が与えてくれる救いや平安という祝福であり、それが与えられていない人々は罪を犯したから、と考えていました。

マルコ2・1~12の中風の人を癒すエピソードでは、「子よ、あなたの罪は癒される」とイエス様がおっしゃいます。

「このことから、病は罪の結果であり、癒されることで罪も赦されるのだとイエス様も考えていた、と考えることができるけれど、聖書学の分析によるとそうではない」と聖書学者の本多峰子さんが書かれています。

ヨハネ9・1~4では、

弟子たちが「誰が罪を犯したからこの人が目が見えなく生まれてきたのか」と問います。

イエス様ははっきりとこう言います。

「彼が罪を犯したのでも、両親が罪を犯したのでもない。」

バチカンの一般謁見の際、教皇フランシスコが講和しているときに、トコトコと壇上に上がってきた少年。

これが普通の大人であったら、おそらく護衛が止めたでしょう。

でもこの少年(障害がある子でした)は、話している途中の教皇に近づいて話しかけ、隣にチョコンと座り、最終的には「その帽子が欲しい」とおねだりまでして帽子をゲットしました。

シャローム(主の平和)

イスラエルに行ったときは、「こんにちは!」という感じでホテルのスタッフやお店の人に言えました。

シャローム(主の平和)

左右前後の方々、周囲の皆さんに笑顔でご挨拶するとき、儀式のようになってしまい、わたしは心から言えていない気がしています。

ニューヨークでいつも行く教会では、届く範囲の方々はハグをして挨拶しあっていました。(コロナ前)

前任の神父様は、「周囲の方と握手をしてください!」と前置きされていました。

シャロームとは、心身ともに満たされた平和な状態を意味していることばです。

現代の複雑な人間関係社会においては、心の平安を保つのが難しい人、孤独のうちにいる人も多いでしょう。

自分の心に平和がなければ、「互いに平和の挨拶を交わしましょう」と促されても、素直に、本当に心からそうすることは出来ないのかもしれません。

ですが、身体や心に問題を抱えていたとしても、それは満たされていないということではありません。

ニュースの少年は、明らかに心が満たされた平和な存在でした。

シャローム「主の平和」と口にするときは、気持ちを楽にして自然体で。

態度で表さなければ、周囲には伝わらないでしょう。

来週こそは、、、やってみます!

.

教皇フランシスコは10月7日、ローマ市内コロッセオで行われた諸宗教指導者らとの平和祈願集会に出席されました。

エキュメニカル総主教、アルメニア使徒教会の総主教、イスラム教、ユダヤ教、仏教、ヒンズー教などの諸宗教の指導者、そして、ドイツのメルケル首相をはじめとする政治家たちが参加したこの集会で、こうお話されました。

「古代、コロッセオでは人や動物が闘わされ、そこでは多くのいのちが失われたが、今日でも暴力や戦争、兄弟殺しを、わたしたちは遠くから眺め、自分たちはその苦しみとは無関係であるかのように思い込んでいる。

人々の生活、子どもたちのいのちがもてあそばれている状況に無関心でいることが決してあってはならない。

他者の苦しみを見世物にはするが、同情することはない今日の社会において、わたしたちが同じ人間であることを認め、共感し、憐れむ心を育てることが大切。

平和は取り付けるべき合意や、単なる言葉ではなく、「心の態度」である。」

基本にして最高の祈り

毎週、ごミサの後の大掃除をする様子が好きです。

ようやく秋が訪れたので、落ち葉もキレイに集め、気持ちもスッキリです。

・・・・・・・・・・・・・

タイトルのとおり、基本であり、同時にこれを超えるものはないという祈りが「主の祈り」です。

毎日唱えているためか、暗記しているためか、頭に染み込んでいるせいか、その意味を考えることなく機械的に口ずさんでしまっていることがあります。

結論を先に書くと、この祈りは「わたしの願い」を伝えるためのものではなく、「わたしたちがどう生きるか・何をするか」の決意を表すものです。

わたしは、昔の文語体の方がしっくりとくるため、日常的には昔の言葉で祈っています。

天にまします われらの父よ

み名の尊まれんことを

み国の来らんことを

み旨の天に行わるるごとく 地にも行われんことを

われらの日用の糧を 今日われらに与えたまえ

われらが人に赦すごとく われらの罪を赦したまえ

われらをこころみにひきたまわざれ

われらを悪より救い給え

福音書では、マタイとルカに書かれています。

普段わたしたちが唱えている祈りはマタイによる7つの祈願です。(マタイ6・9~13)

それに対し、ルカの祈りは5つです。(11・2~4)

天におられる わたしたちの父よ

(あなたの)み名が崇められますように

(あなたの)み国が来ますように

わたしたちに必要な糧を毎日与えてください

わたしたちの罪を赦してください わたしたちも自分に負い目のある人を 皆赦しますから

わたしたちを誘惑に遭わせないでください

前半は、み名が崇められ、み国が来ますよう願っているのではなく、「わたしたちがそうなるように参画します」という決意を神様に誓っています。

後半は、「わたしたち=世界中で祈っているどこかのわたしたち」のことを心に想いながら祈るものです。

糧とは、パン、水、医薬品、住まい、仕事といった、人間が生きていくために必要なもののことです。

イエス様がこの祈りを弟子たちに教えた時、今日食べるものがない、極度の貧困や孤独の中にある人々のことを思われていたのです。

フランシスコ教皇は、講和の中でこうおっしゃっています。

キリスト者の祈りは対話です。

イエスは「あなた」と最初に口にする祈りを教えてくださいました。

わたしの名、わたしの国、わたしの心が、ではありません。わたし、ではありません。

それから次に「わたしたち」へと移ります。

キリスト者の祈りでは、自分のために食べ物を願う人はいません。

神との対話には、個人主義の入る余地がないのです。

まるで世界で自分だけが苦しんでいるかのような、自分の悩みの誇示はそこにはありません。

わたしたち、兄弟姉妹としての共同体の祈りではなくして、神にささげられる祈りはありません。

「わたしたち」という祈りは、自分一人の平穏にはならずに、兄弟姉妹に対して責任を感じるように促しているからです。

罪・負い目(正確には借金のこと)を赦し、悪の誘惑に惑わされないように、とは次のようなことではないでしょうか。

「神は人に作用する火なのです。」というアンゲラ・メルケルさんのことばを以前紹介しました。

フランシスコ教皇の次のことばも、同じような意味に捉えられます。

「『月の神秘』、つまり、自分自身は発する光をもたずに太陽の光を反射する、月のようなものということです。

わたしたちも自分自身に光はもっていません。

わたしたちの光は、神の恵みを、神の光を反射する光です。

月の神秘とは次のようなものです。

わたしたちが愛を行うのは、ほかでもなく愛されたからです。

ゆるすのは、ゆるされたからです。」

ある神父様はこうおっしゃいました。

「主の祈りを、単に自分の内面的、霊的な、宗教上の祈りにしてはなりません。

自分が関わっている人、世の中、世界の出来事、苦しんでいる人々のことを心に想いながら祈るのです。」

そう教わってから、主の祈りを口にする時の気持ちが大きく変化しました。

今までは、やはり機械的に、自分のために祈っていたのだということに気付かされました。

皆様はどうですか?

主の祈りの意味を、噛みしめながら唱えていらっしゃるでしょうか。

信仰を持つこと

世界には素晴らしいリーダーがたくさんいらっしゃいますが、今日書いてみたいのは、ドイツのアンゲラ・メルケル首相についてです。

ドイツでは26日に総選挙が行われ、その結果の如何に関わらず、数年前に自ら決断されていた通りにメルケル首相は退任されます。

2015〜2016年にかけてシリア難民を100万人以上受け入れた際には、世界がその決断を称賛しました。

拒むこともできたのに、弱者に共感して国境を開き社会を巻き込んでいく姿に、当時彼女には「ドイツの母」と称されるほどの賛辞が贈られました。

ですが、予期しない展開が待っていました。

難民が次々と事件やテロを起こすのです。

社会は一気に不安に陥ります。

そして選挙で負け、2018年には党首を退任し次の選挙後には政界を引退する、と表明していました。

今回の退任にあたり、以前読んだ彼女の本を改めて読み返してみました。

旧東ドイツ出身で、父親は牧師であるメルケル氏は、とても熱心なプロテスタント信者として知られます。

実際、先ほど書いた難民受け入れの政策は彼女の信仰的確信の現われだと言われていました。

この本によると、首相としてのメルケル氏はキリスト教の信仰についてあまり公に強く語ることは控えていたようです。

ですが、本の中の様々な場での彼女のスピーチなどからも、読めばすぐにわかるほどの篤い信仰の持ち主であることは間違いありません。

「信仰と、希望と、愛。

これらが、かなり多くのものごとにおいて、わたしを導いていると思います。

ですがわたし自身は信仰に関していつもはっきりと確信があるわけではなく、ときには疑いも抱きます。」

と述べています。

一国のリーダーが迫られるほどの決断の場はないとはいえ、わたしたちにもこちらかあちら、どうするかの判断を迫られる場面はあります。

そのとき、そこに信仰による影響があるでしょうか。

あるときのスピーチで、メルケル氏はこう言っています。

「あらゆる問題、毎日絶望してもおかしくないような問題にもかかわらず、キリスト教信仰はわたしたちに、明るく生きる能力も与えてくれるはずです。

自己満足に浸るべきではありませんが、わたしたちにはたくさんのことが動かせるのだ、と言ってもいいでしょう。

25年前の東ドイツでのデモを思い出すならば、教会で行われたこと、祈りやろうそく、変化を呼び起こした平和的な手段を思い出すならば、わたしたちドイツ人は、ものごとを好転させる力についてたくさんのことを語れるでしょう。

わたしたちは、キリスト者としてもそのことを発言していくべきなのです。」

また、あるときにはこう話しています。

「神は人に作用する火なのです。

この作用する火を、わたしたちも自らの内に持っているべきだと思います。

キリスト教信仰は、わたしたちにとって善き力です。

作用する火であり、わたしたちはその火を使って、すでに成し遂げたことを喜びと共に眺めることができますし、その火のもとにいれば大きな問題の前でも目を閉じる必要がなく、その火を通して、これから来る人々のために努力を続ける力を得るのです。」

たしかに、わたしが前向きで明るくいられるのは、信仰によるものだと気づかされます。

神様がわたしのうちに灯してくださった火が、小さく揺らめいているのを感じることがあります。

そして、信仰を持っている友人と話すと、心地よい優しさと良い影響を感じます。

.

「信仰を持つこと、それ自体がお恵みである」といつも思っています。

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

(ヘブライ11・1)

信仰を持っている人でも、この世での望みは同じではないでしょう。

少なくともキリスト者としては、大きな視野で望みを持っていたいものです。

信仰を持っている人とは、

望んでいること(希望=いつも神様がともにいてくださること)を持っていて、

目に見えない事実(愛=どんなときも神様がともにいてくださること)を信じている人のことだと思うのです。

さぁ、ようやく。

今週末は秋晴れの日曜日の朝、教会でミサに与れることでしょう!

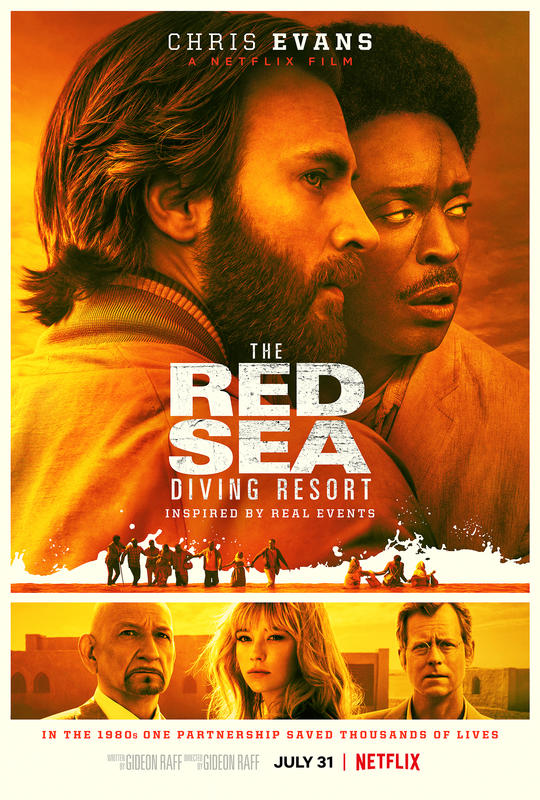

故郷を逃れる人々

1980年代の内戦状態のエチオピアから、モサド(イスラエルのユダヤ諜報機関)のエージェントたちが1万人近いユダヤ人難民をイスラエルに避難させたという実話をもとにした映画を観ました。

.

船で紅海を渡って逃がす「モーセ作戦」と、飛行機(先月のアフガニスタンからの脱出の映像のように)での「ヨシュア作戦」が実際に行われたのだそうです。

映画の中で、スーダンの難民キャンプに偽装難民として連れてこられたうちのひとりが、エージェントに文句を言います。

「わたしの父は、ここに来る途中で死んだ。夫とは途中ではぐれてしまった。子どもは病気だ。ここでは食事もまともに食べられない。

約束の地イスラエルに連れていくと言われて信じたのに。」

どこかで聞いたようなお話ですね。

モーセを信じ、それなりに安定していたエジプトでの暮らしを自ら捨て、主が約束された「乳と蜜の流れる」豊かな地を目指して40年もの間、旅をしました。

(途中、「エジプトの暮らしの方が良かった」「食べるものもない」「肉が食べたい」とか文句を言いながら。)

彼ら、古代のユダヤの人々もある意味では難民と言えるかもしれません。

しかし、現代の難民と言われる人々には選択の余地のない、切迫した状況下を逃れるしかなかった人が多いのです。

古代のユダヤ人のように安住の地を求めて自らの意思で国を出る、という状況とは違います。

オリンピックの期間中に亡命を申請してポーランドに受け入れられたベラルーシの選手がいましたが、彼女のようにすぐに他国に受け入れられる幸運な人は稀なのではないかと思います。

.

聖書では、イスラエル人はかつては自分たちもエジプトで寄留者であったことを忘れずに、神が困窮者や貧しい者たちを保護するよう心を配っていることから、通りすがりの異邦人をも同胞のように大切にしていました。

神の前では誰もが寄留者であり、借地人にすぎない(レビ25・23)、との考えがあったのです。

新約の時代になると、信仰者はこの世には永遠の住まいをもたない(2コリント5・1~2)、地上では寄留者・巡礼者であり、天の国に入るまでは信仰者は旅人の生活を送るのだ(1ペトロ2・11)という教えに昇華していきます。

(聖書思想辞典より考察)

.

現在、日本の人口の半数を超える8,240万人が難民となり故郷を離れざるを得ない状況にあると言われています。

ですが、難民となった人の正確な人数は把握できない場合も多いと思われます。

2020年末時点で最も多い難民の出身国はシリアで、アフガニスタンやイラクといった紛争地域を抱える中東の人が全体の半数以上を占めているそうです。

政治的な迫害などが原因の政治難民

経済的貧困から外国へ逃避する難民は経済難民

自然災害、飢餓、伝染病などの災害難民

宗教的追放や域内外の紛争から逃れた難民

先週閉幕したオリンピック・パラリンピックでは、前回大会に続いて2回目となる難民選手団が結成されていたことも話題になりました。

今回参加した6名の選手とその家族は、紛争・圧政、国内の混乱から逃れて難民となった人々でした。

「世界難民移住移動者の日」は、日本では9月第4日曜日に定められています。

「各小教区とカトリック施設が、国籍を超えた神の国を求めて、真の信仰共同体を築き、全世界の人々と『共に生きる』決意を新たにする日」として設立されました。

教皇フランシスコが選ばれた今年の9月26日のテーマは、

「ひたすら『わたしたち』でありますように」

遠い見知らぬ国の人々のこと、ではなく、この問題について知ること、そして自分の問題として捉えて考えてみる機会になれば、と思います。

日本カトリック難民移住移動者委員会

https://www.jcarm.com/

第107回 世界難民移住移動者の日(2021年度) 委員会メッセージ

https://www.cbcj.catholic.jp/2021/08/10/22983/

それぞれの持つ個性

パラリンピックが行われています。

わたしは、これまでの人生で「こうすればよかった」と思わないように努めて生きてきましたが、唯一思うこと。

「パラリンピックを目指して何かスポーツを極めればよかった!」

これだけは後悔しています。

わたしの個性で一番自慢できる点は、障害があることです。

これは、障害を持つすべての方を代弁しているわけではありません。

わたし個人の思いです。

わたしのことをご存知の方には、おそらくこう思ってくださっている方がいらっしゃるでしょう。

「体が不自由だとは思えない、バイタリティのある人」だと。

わたしにとって、片足が義足であるということはわたしの「強み」なのです。

.

イエス様の時代、精神的に障害がある人には悪霊がついていて、身体的に障害がある人は前世や本人が犯した罪による穢れ、罰だと考えられていました。

旧約の時代には、サムエル記下5章にあるエピソード(「ダビデの命を憎むという足の悪い者、目の見えない者を討て。」という記述とそのことにまつわるエブス人との争い)があり、このことから、目や足の不自由な人は神殿に入ってはならないとされたのです。

レビ記では、イスラエルの人々は神によって聖別された民であるからこそ、神の掟に服従して聖なる者であり続けなければならない、と主が語っています。

(19章、22章)

それでも、他宗教に染まり偶像崇拝に走る民と、それを罰する(病気、障害、滅び)神という構図が聖書に書かれています。

同時に、申命記の十分の一税やレビ記の落穂に関する下りのように、社会的弱者を虐げてはならないということも書かれています。

3年目ごとに、その年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、あなたのうちで、相続地の割りあてがないレビ人や、あなたの町に住む他国の者や、孤児や、やもめが来て食べ、満ち足りるようにしなさい。

(申命記14・28~29)

穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。

これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。

(レビ記19・9~10)

障害のある人は罪人であると考えられ、忌み嫌われていました。

触れたらその人まで穢れる、と思われていたため、人里離れたところに固まって暮らしていた人々もいたように聖書には書かれています。

ですが、イエス様はそうした人々を始め、娼婦、寡婦、といった社会的弱者を最優先にされます。

『ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか?

本人ですか。それとも両親ですか』。

イエスはお答えになった。

『本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。

神の業がこの人に現れるためである』」

(ヨハネ9・2~3)

ローマの人々への手紙3章で、結論とも言えることをパウロが書いています。

☆障害のあるなしにかかわらず全ての人は罪人であること

(ユダヤ人もギリシャ人もみな罪のもとにある 3・9)

☆イエス様の贖いの業を通して神の救いを得ることが出来る

(3・22〜24)

障害があることはわたしの強みであり個性だ、と、わたしは思っています。

パラの選手たちの競技を見ていて、「すごい!」「なぜあんな身体能力が!?」と感じるでしょう。

彼らはその個性を生かして努力を重ね、一見不可能な能力を驚くほど発揮するのです。

入院していたころ、お見舞いに来てくださるシスター方は決まって「あなたは神様に選ばれた子だ」とおっしゃってくださいました。

病気をしたことが「選び」「恵み」だということではなく、そのことを受け止めて前向きに治療に取り組むわたしのことを、そう言ってくださったのです。

信仰によって、わたしたちは誰もが神様からの憐れみを受けることができる。

このことをわたしも、何度も身をもって実感しながら生きてきました。

まだ遅くないかも!?

何かスポーツ始めようかな、、、。

暑さを乗りきる術

先週の久留米は、毎日体感気温が40度近かったですね!

日曜日の雨で、暑さが少し落ち着いてくれて助かります。

.

この夏の間、立ち止まって休むことを覚えましょう。

携帯電話の電源を切って、他者の目をしっかりと見ましょう。

沈黙の時を持ち、自然を観想し、そして神との対話のうちに生まれ変わりましょう。

(マルコ6・30-34参照)

During summer time, let us learn how to take a break, turn off the mobile phone to gaze into the eyes of others, cultivate silence, contemplate nature, regenerate ourselves in dialogue with God.

2021/7/19教皇フランシスコ twitterより

このTwitterのメッセージ、ものすごく心に染みました。

2年前の8月、イスラエルに巡礼に行きました。

「暑い」という言葉では語れない日差しだったこと、生涯忘れられません。

標高400メートルほど(ただし、立地がマイナス400メートルの死海の西側)のマサダ遺跡の気温は、携帯の温度計で46度でした。

久留米の猛暑は湿度も高いため、家事などで汗をかくと肌がべたつき、不快な感じがしますが、イスラエルはカラッカラの乾燥状態なので、汗が流れながら蒸発します。

毎日一万歩くらい歩いて旅を続けながらいつも思っていたのは、「この気候をイスラエルの人々、イエス様たちも暮らしていたんだ」と言うことでした。

そう思いながら歩くと、意外と頑張れたのです。

暑い

きつい

そう思うのをできるだけ控え、なんのために歩いているのか、何をしにここに来ているのか、そのことに集中するように努めました。

皆さんと同じようには行動できないこともありましたので、無理をせずに時には立ち止まり、一人で立ちすくんで沈黙の時間を持つこともありました。

冒頭にご紹介した、パパ様ツイッターのおことば、手帳に書いていて毎日読んでいます。

☆ 立ち止まって休む

☆ 他者の目を見る

☆ 沈黙の時を持つ

何かせわしなく過ごしていると難しいことのように感じるかもしれませんが、どれも簡単にできることです。

わたしは6月から膝を痛めていて、歩くのも椅子から立ち上がるのも辛い日々が続いていました。

「パウロみたいにとげが与えられたんだわ。

何か思いあがってることはないか、よく考えてみよう!」

そう思って、このところずっと割とよく立ち止まり、沈黙の時間を持つようにしています。

「暑い、暑い」と口にしてバタバタしていると、余計に暑くなる気がしませんか?

立ち止まって、少しだけ沈黙を保ってみると、目に見える景色も聞こえてくる蝉の音色も違ったものに感じます。

今年の夏も、これからが本番です。

暑さに負けず、乗り切って元気に暮らすために、パパ様のこのメッセージを心に留めてみませんか?

感謝の気持ち

東京オリンピック・パラリンピックが始まりました。

ようやく実現しました!

久留米教会の「こどもとともにささげるミサ」もようやく実現しました。

式次第の順番は変わりませんが、多少言葉遣いが平易になっています。

来月からも毎月第4日曜日に予定されています。

.

いつの大会でも、開会式は一番の楽しみで見ています。

今回の式典も本当に素晴らしかったと思います。

久留米教会とは全く関係ありませんが(いつもですが。。。)、そして式典のテーマがどのようなものだったのかは存じませんが、わたしは式典の中の至るところに「感謝の気持ち」を感じ、胸が熱くなりました。

前日までハプニングやスキャンダラスな出来事が数多くあり、世論も(報道されている限りでは)盛り上がっていたとは言い難い、大変困難な状況でした。

それでも、オリパラの誘致から今日まで、どれほどの方々がご尽力されたか。

どれほどの方々が影で動かれ、矢面に立ち、携わられたか。

世界的に活躍されているアーティストの皆さんと並んで、エッセンシャルワーカーと呼ばれる方々がたくさん出演者として登場されていました。

そうした全ての皆さんに「ありがとう!」と心から感じることができる開会式でした。

そして、演出の随所に「ありがとう!」と世界中の方々にメッセージを発しているのを感じました。

.

あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、思いやりの心、親切、へりくだり、優しさ、広い心を身にまといなさい。

互いに耐え忍び、誰かに不満があったとしても、互いに心から赦しあいなさい。

主があなた方を心から赦してくださったように、あなた方もそうしなさい。

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

感謝の人となりなさい。

キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。

言葉にしろ、行いにしろ、何かをする時は、主イエスを通して父である神に感謝しつつ、すべてを主イエスの名において行いなさい。

(コロサイ3・12〜17)

.

「どんなことにも感謝しなさい」と1テサロニケにもあるように、わたしたちキリスト者の信仰の基盤は「愛」「感謝」なのです。

人や物事の粗探しをする風潮がはびこっている現在だからこそ、私たちは「愛」と「感謝」の信仰を実践すべきなのではないでしょうか。

7月25日は、新しく制定された「祖父母と高齢者のための世界祈願日」でした。

84歳の教皇様は「 主は永遠であり、決して引退なさいません。決してです。」とメッセージの中で述べられています。

「兄弟愛と社会的友愛を持って明日の世界を、嵐の後にわたしたちと子どもと孫とが生きる社会を築くには、あなたが必要です。」

高齢の方々、もちろん、自分の親だけではなく地域社会の先輩方への敬意と感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

賛美と感謝

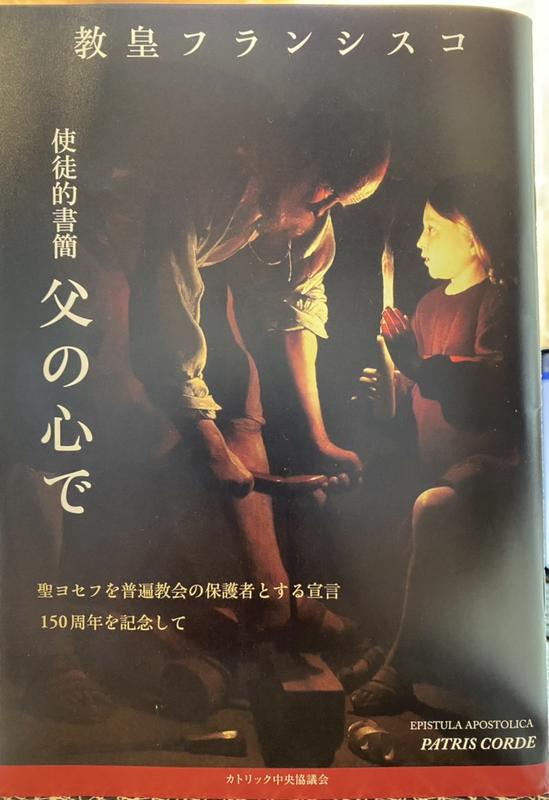

今は絶賛「ヨセフ年」の真っ最中ということ、覚えていらっしゃいますか?

昨年の聖マリアの祝日(12/8)から今年の12/8まで、各信者は聖ヨセフの模範に倣うことで信仰生活を深めるよう、この特別年が定められています。

.

毎日の生活に疲れたとき、あなたはどうやってモチベーションを高めていますか?

ヨセフ様は、穏やかな献身的な愛情を持って日常生活を神へ捧げることで、日々の一見つまらないことでも喜びに変えられました。

以前もご紹介した、教皇フランシスコの新しい使徒的書簡「父の心で」にはこうあります。

ヨセフの喜びは、自己犠牲の論理にではなく、自分贈与の論理にあるのです。

この人には、わだかまりはいっさいなく、信頼だけがあります。

その徹底した口数の少なさは、不満ではなく、信頼を表す具体的な姿勢です。

コロナ禍でなくとも、単調な日常生活に不満やストレスを感じるのは仕方のないことです。

ヨセフ様のように、とはなかなかいきませんが、日常の小さなことに喜びを見出すことはそう難しいことではありません。

家事は家族のための犠牲ではなく、家族とともに心地よく暮らすため、ですよね?

仕事は仕方なく行うことではなく、与えられた役割を果たすことだと思います。

先週から、毎週日曜のミサの後に全員で教会の内外の清掃を行うようになりました。

先月までは「義務」として参加を呼びかけていて、結局いつも同じような数名のメンバーしか集まっていなかったのが事実です。

ところが今月から「一緒にやりましょう」と呼びかけたところ、大勢の方が気持ちよく、当たり前のこととして掃除を行うようになったのです。

「賛美と感謝を捧げましょう」

そうごミサで歌っていたのを覚えていますか?

(歌いたい!聖歌を大きな声で歌いたいです!!)

賛美とはどういう意味を持つのか。

神に犠牲として賛美をささげよ。

いと高き者に誓いを果たせ。

悩みの日にわたしを呼べ。

わたしはお前を救い、お前はわたしをたたえる。

(詩編50・14〜15 フランシスコ会訳)

告白を神へのいけにえとしてささげ、

いと高き神に満願の捧げ物をせよ。

それから、わたしを呼ぶが良い。

苦難の日、わたしはお前を救おう。

(同 新共同訳)

賛美、つまり告白とは、罪を神の前に告白し、いかに神がわたしたちを気にかけてくださっているかを讃えることです。

単に、告解して罪を許してもらうことではなく、神への信頼、神から信頼された人として生かされていることへの感謝を表すことではないでしょうか。

昨日の清掃風景が当たり前の日常となることが嬉しく、神父様に「こうして良かったですね!」とお話ししたら、「掃除だけでなく、新しいコミュニケーションの場にもなるだろう。」と

小さな喜びを見つけた日曜日でした。

あの日の誓い

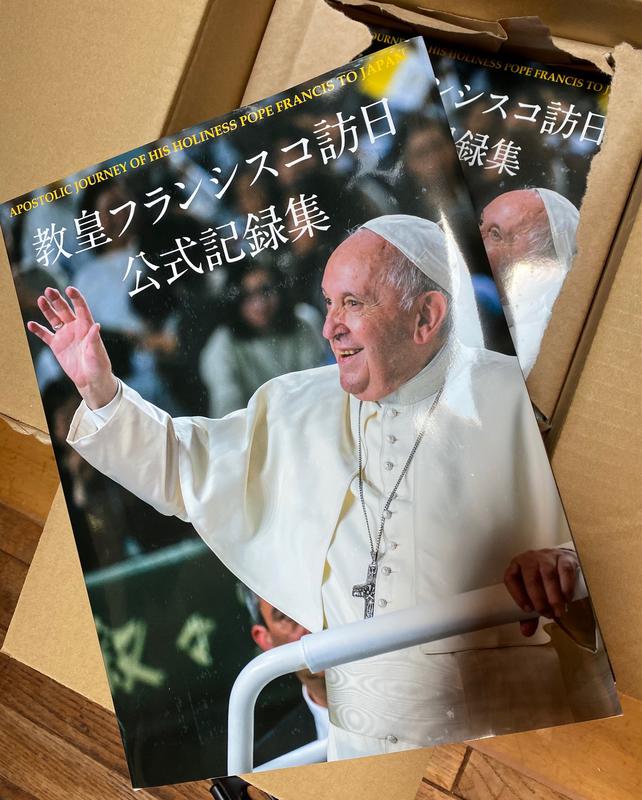

教皇様が日本に来てくださり、長崎でごミサに与った2019年11月24日のことは皆様もいまだ鮮明な記憶として残っているでしょう。

.

現在のコロナ禍においては信じられないような密集具合です。

当日の長崎県営スタジアムには3万人の信徒が集まり、パパ様のお姿に熱狂しました。

COVID19という正式名称は、コロナウィルス感染症2019の略です。

つまり、2019年のこの教皇様の来日の際にはもうウィルスがまん延を始めていたのです。

事実、このタイと日本への旅の後は教皇様は外国訪問を控えられ、2021年3月のイラク訪問が久しぶりの旅となりました。

このパパ様の訪日の目的として日本の司教団が意図していたのは次のポイントでした。

◆被爆地からの平和メッセージ

◆東日本大震災の被災者へのことば

◆若者へのメッセージ

◆諸宗教対話

◆福音宣教への鼓舞

これらのことが挙げられていました。

メインテーマとして掲げられたことば「すべてのいのちを守るため」は、回勅『ラウダート・シ』の中の祈りの言葉から引用されました。

すべてのいのちを守るために、人間一人ひとりの尊厳を守ることと同時に、環境も大切にしなければならないという教皇様のお考えを表していると思います。

現在のウィルスのパンデミックは、環境破壊の影響にも起因しているのかもしれません。

2016年に日本でも販売されたこの回勅で教皇様が警鐘を鳴らしていた問題の結果とも考えられます。

わたしたち皆がともに暮らす家である地球は、身勝手な人間の暮らしによって蹂躙されています。

その苦しみが未知のウィルスとなってカタチとなり湧きあがり、瞬く間に広まり、皮肉にも「わたしたちの暮らす星はひとつ」であることを今さらのように思い知らされています。

ウィルスの脅威は、経済、環境、他国との関係といった多くの問題、これまでも世界が抱えていた問題をより大きな規模でわたしたちに突きつける結果となっています。

教皇様の来日を単なる思い出、スーパースターを生で目撃したあの日、といった記憶で眠らせていませんか?

あの日、わたしたち信徒は誓ったはずです。

キリスト者としての自分の使命を、各々が様々な形で心に浮かべていたはずです。

わたしの誓いは、少しずつですが、努力して継続しています。

中央協議会から、訪日公式記録集が発行されました。

大人買い(箱買い)しました。

あの日の誓いを思い起こすためにも最適なツールです。

なのよりも、全く聞き取れなかったスペイン語でのお説教や、全日程の中で各所でお話になったこと全てが翻訳されて掲載されていますので、ゆっくりとパパ様のお話を読むことができます。

ぜひこの機会に、1年半前の記憶を呼び覚まし、あの日のパパ様への誓いをさらに強い決意としてみませんか?

教皇フランシスコ、長崎へ。(2019.11.25の記事)

http://www.kurume-catholic.jp/blogs/blog_entries/view/11/763b7816f574e7f187df6ce9701066d2?frame_id=16

互いを認め合う世界

台湾へのワクチン提供に関する一連のニュース、涙が出ました。

純粋なお互いへの思いやりだと信じたいと思います。ワクチン外交などという報道もありましたが、、、。

宗教間、人種間の対立が世界各地で長い間続いています。

わたしはよくNetfrixで外国のドラマを観ますが、偶然なのか現在の世界情勢を鑑みた意図で配信が多いのか、最近よくイスラエル発のドラマが目に留まります。

イスラエルが製作しているので仕方ありませんが、例えばイラクへの諜報活動が正当性をもって描かれていたり、ハマスが起こす終わりのないテロへの闘いであったり、ハラハラドキドキで(誤解を恐れず書くと)面白いドラマばかりです。

ですが、ハリウッドのありえない設定のアクション映画と違い、おそらくかなり現実に近いストーリーばかりでしょう。

除酵祭の第一日、すなわち過越の小羊を屠る日、弟子たちがイエスに、「過越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。

そこで、イエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。

「都へ行きなさい。すると、水がめを運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入って行く家の主人にはこう言いなさい。

『先生が、「弟子たちと一緒に過越の食事をするわたしの部屋はどこか」と言っています。』すると、席が整って用意のできた二階の広間を見せてくれるから、そこにわたしたちのために準備をしておきなさい。」

弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われたとおりだったので、過越の食事を準備した。

一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。「取りなさい。これはわたしの体である。」また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして、イエスは言われた。「これは、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である。

はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ぶどうの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。」一同は賛美の歌をうたってから、オリーブ山へ出かけた。

(マルコ14・12~16,22~26)

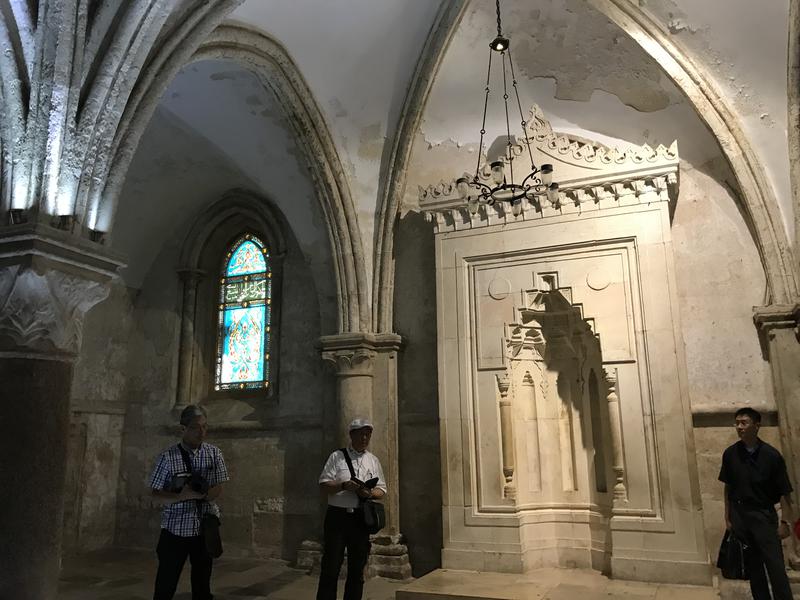

オリーブ山の上から見たエルサレムの神殿です。

建物は違ったとしても、山から神殿を望む眺望はイエス様が目にされた様子と同じはずです。

キリスト教徒がイエス様が過ごされたとして大切に考えているオリーブ山は、ユダヤ教徒にとっても最後の審判の日に神が現れ、死者がよみがえる場所とされている聖地です。

左に並んでいる石棺はユダヤ教徒の墓で、右奥に見えるのはイスラム教のドームです。

ここがその場所であると言われている最後の晩餐の部屋の南側の壁には、イスラム教の聖地・メッカの方角を示すミハブ(Mihrab)があります。

(上の写真の壁の窪み)

ユダヤ教の聖地のひとつに数えられているダビデ王の墓(King David's Tomb)の上の階にあります。

(下の写真がその墓。ユダヤ教の聖地なので、男性はキッパか帽子、女性はスカーフで頭を覆う必要がありました。)

実際には十字軍の時代に再建された部屋ですが、わたしたちキリスト教の信者が聖地だと思っている建物は、ユダヤ教徒にとってもイスラム教徒にとってもそれぞれの重要な意味が交差する聖なる場所なのです。

同じようなことは聖書のあちこちに見ることができます。

例えば、フランシスコ会訳の聖書のコヘレトの解説を抜粋してみると。

「古代ユダヤ教とキリスト教の伝承は、ソロモン王を著者としてきた。今日では、彼の時代のものではなく偽名を用いて書いたものと考えられている。

本書が書かれたのは、前250年から前200年までの間である。パレスチナの植物やエルサレムの街と神殿の描写からして、パレスチナで書かれたと考えられる。」

パレスチナという国は現在の世界地図にはありません。

イスラエルの中では、パレスチナ自治区は壁で覆われています。

バベルの塔を建設しようとしてバラバラの言葉で世界に散らされることになった 人間は、もう一つになることはできないのでしょうか。

ひとつの聖地を奪い合い、歴史的対立を繰り返しています。

この人間の争いに終わりはあるのでしょうか。

イスラエル、とくにエルサレムの城壁で囲まれた旧市街は3つの宗教の聖地という意味で大変貴重な存在です。

互いを認め、互いの宗教を尊重してきたからこそ世界中から人々が安心して巡礼に訪れていたのです。

イスラエルが世界平和の象徴となることができれば互いを認め合う世界が実現するかもしれない、というのは単純すぎる夢ですが、巡礼で訪れたものの願いです。

霊を渡すまで。

コロナ禍において、世界中の人々の様々な生活様式が大きく変わりました。

ミサの在り方もそのひとつですね。

誰もいないお御堂です。

わたしはどうも「youtubeでごミサに与る」というのがしっくりこないのですが、先日お話したおばさまは、

「以前は、決まった祈りの言葉を口にして、聖歌を一生懸命に歌って、という感じだったけれど、今はパソコンの前でごミサに与り、神父様の動きひとつひとつの細部までじっくりと見ることができて新しい発見があるのと、いろいろな教会のミサに与れるのが嬉しい。」

とおっしゃっていました。

もうひとつ、わたしがよく感じるのは葬儀の執り行い方についてです。

仕事の関係上、「訃報」の連絡がファックスで届くのですが、この1年は決まって「なお、通夜葬儀はすでに近親者で執り行いました。ご供花、ご香典などは固く辞退申し上げます。」と書いてあります。

以前であれば、会社の代表者が亡くなられた際は、大きな広い斎場で多くの参列者が一堂に会し、並んでお焼香や献花をしていました。

わたしが最近参列した葬儀では、「お焼香は13時から随時ご自由にお願いいたします」とご案内がされ、会場に同時間に人が集まることはありませんでした。

お別れの仕方が変わったのです。

生き物はみな、ふさわしい時期に、

あなたが食べ物を配られるのを待っている。

あなたが与えられると、彼らはそれを集める。

あなたが手を開くと、彼らは善いもので満たされる。

あなたが顔を隠されると、彼らは慌てふためく。

あなたが彼らの息を取り去られると、

彼らは死んで塵に戻る。

(詩編104・27~29)

息を取り去られる、つまり神様が与えられた息(創世記2・7)を「引き取られる」のが死であると考えられていました。

命は神から与えられ、神はそれを引き取ってくださる。

このことを噛みしめて考えると、死は「無」ではないということがよく理解できます。

イエスは酸いぶどう酒を受けると仰せになった、「成し遂げられた」。

そして、頭を垂れ、霊をお渡しになった。

(ヨハネ19・30)

生きるということは、神に与えられたこの世を成し遂げたと思えるように生き、

死ぬということは、神にその霊を渡して引き取ってもらうということです。

霊を神様に渡すまで、よりよく生きるために今自分に何ができるかを最近よく考えています。

与えられた生を成し遂げた、と思える生き方をしたいものです。

先日、久留米教会で行われた葬儀に参列した方がおっしゃっていました。

「ご家族とごく近しい友人たちだけのお式だったけど、こういう静かなお別れの会もいいな、と思った」と。

俳優の田村正和さんが亡くなられた際の報道にありました。

「俳優としての人生に悔いはない。やり尽くしたと思っている。」と彼がおっしゃっていたそうです。

羨ましい生き方です。

亡くなった母が大大大ファンでしたので、今頃天国で先輩風吹かせて、あれこれお世話したり案内したりしているのではないかと考えてクスクス笑っています。

聖母月だから、とマリア様にお花を捧げてくださった信徒の方、ありがとうございます。

イスラエルとパレスチナの平和のためにもお祈りしましょう。

気にかけてくれる存在

久留米市の感染状況の増減に一喜一憂していたのですが、とうとう3回目の緊急事態宣言が発令されることになりました。

久留米市もワクチン接種の予約が始まっています。

ウィルスが消えてなくなることはないでしょうが、各人が自分にできる対策をとることはできます。

またミサが再開される日まで、静かにロザリオの祈りと共に心穏やかに過ごしましょう。

++++++++++++++

皆さんは普段から「気にかけている人」がいらっしゃいますか?

離れて暮らす子ども

コロナ禍でしばらく会えないでいる親兄弟

大切な友人

お正月に家族が一堂に会し、たまに孫たちが訪ねてきて、仲間たちと集まって飲み会をする。

いまでは懐かしい過去の習慣ですね。。。

コミュニケーションの遮断ともいえる日常が当たり前のようになって、もう1年以上になりました。

わたしの場合、人との交わりの機会が8割は減ったように思います。

いまではすっかり、人との距離間が変わってしまいました。

例えば、スーパーなどで後ろに並ぶ方との距離が近いとそわそわしてしまいます。

そんな、人との距離が離れてしまった現在だからこそ、誰かのことを気にかけること、人との繋がりを大切にしたい、と考えるようになりました。

若松英輔さんがおっしゃっていたように、「交わりと繋がり」は違うものですね。

妹たち家族にはずっと会えていませんが、彼女たちとはテレビ電話でしょっちゅう連絡を取ることができます。

交わることはできないけれど、いつも繋がっていることを感じます。

気にかけている人が元気に過ごしているか。

もしも思い当たる方がいらっしゃれば、このあと電話してみてください。

わたしたちと気にかけている人を結びつけているのは聖霊の働きです。

わたしたちと神様を結びつけているのと同じ聖霊の働きです。

心身ともに健康であるために必要なことは、規則正しい生活と誰かに必要とされていると感じること、あるいは、誰かに気にかけてもらえていると実感すること、そう思うのです。

イエス様とマリア様、もちろんヨセフ様がいつもわたしたちを気にかけてくださっているように、聖霊の導きに従って周囲の人を気にかけることはすなわち、誰かが自分をいつも気にかけてくれているということなのです。

5月の聖母月の間、「祈りのマラソン」として世界五大陸の30聖堂にわたりロザリオの祈りが中継されています。

これは教皇様の希望で、すでに一年以上世界を苦しめているパンデミックの収束を願って繋げる目的で行われているものです。

5月1日のバチカンでの教皇様によるロザリオの祈りから始まり、21日(金)には長崎の浦上教会の被爆マリア像を前に祈りの中継が行われる予定です。

https://youtu.be/4Rb7_WdNlZY

ひとつのメッセージ

久留米でも感染者が大幅に増加しています。

皆様も十分にお気をつけになっているかと思いますが、どうぞ外出の際の手洗い、手指の消毒といった基本的なことをしっかりとお守りください。

世界のワクチン接種状況、というニュースを見ました。

「日本は〇〇か国中最下位」といった報道は、見ていて悲しくなります。

こうしたネガティブな情報は取り入れてもあまり良いことはないと思うのですが、このニュースをみていてある映画を思い出し、久しぶりに観ました。

ARRIVAL(邦題は「メッセージ」)

2016年のアメリカ映画です。

宇宙から謎の物体が世界の12都市に現れ、エイリアンが何の目的で地球に来たのかを12か国がそれぞれのやり方で探ります。

最初は、zoomのようなシステムで12か国が連携して情報をやり取りしながら協力関係を構築しつつありました。

しかし次第に、それぞれの思惑や価値観の違いでお互いが情報を出し渋るようになり、ある国は武力行使を決定したりとその協力関係が壊れていきます。

最終的には、主人公である言語学者のある言動をきっかけに、12か国の連帯が再度生まれ、エイリアンの目的を解読します。

その目的は「地球人(地球全体)の連帯」だったです。

(その目的には理由があるのですが。)

主人公はエイリアンの言葉を解読し、「Universal Language / 世界共通言語」として確立させ、地球共通の言葉として広めていきます。

まさに、いまわたしたちの生きている現在の地球のことを表現しているような映画なのです。

ネタバレを書いてしまったのですが、音楽も映像も本当に美しく、わたしの拙い文章では伝わらない感動的な映画です。

ぜひご覧いただきたい作品です。

わたしたちの生きる今の世界は、自然(神様)からのこの(パンデミックという)メッセージを読み誤っていないでしょうか。

世界が連帯してこの現実に向き合っていけているでしょうか。

わたしたちは聖書というUniversal Languageを持っています。

いつの間にか自分たち(国、人種、宗派など)に都合のいいように解釈し、同じ聖書を読みながらもバラバラの言葉を話し意思疎通が出来なくなっているかのようです。

.

3/11付けで発表された日本カトリック司教団のメッセージです。

今、コロナ禍にあって、世界は『すべてのいのちを守るため』に連帯しています。

教皇フランシスコは対立と分断、差別と排除、孤立と孤独が深まる現代世界にあって、助けを必要としている人、孤立し、いのちの危機に直面している人のもとへ出向いていこうと呼びかけます。

あの未曾有の災害に襲われたとき、わたしたちは、人間の知恵と知識の限界を感じました。

自然の力を前に、どれほどわたしたちが弱いものであるかを知りました。

そのときわたしたちは、互いに助け合うことの大切さ、いのちを守るために連帯することの大切さ、いたわりの心の大切さを、心に刻み込みました。

大震災 10 年の今、世界はまさしくその大切さを思うことを必要としています。

(カトリック中央協議会 会報4月号掲載)

4/22のEarth Dayに教皇さまが出されたメッセージです。

「今日、地球全体で共有している新型コロナウイルスによるパンデミック問題もまた、わたしたちの相互依存関係を明らかにすることになった。」

環境保全そしてパンデミックへの対応という二つの大きな急務の課題に、皆が一体となって努力する必要があることをあらためて強調されました。

同じ一つの星に生きていることを思い知らされたパンデミックという現実。

「皆=地球全体で取り組まねばならない」と、自然界がわたしたちにひとつのメッセージを寄せている気がしてなりません。