行事風景

運命を愛する

自分の運命について考えたことがおありでしょうか。

「あの人は運がいい」「あんな事故にあうなんで運が悪い」などという言い方をしますが、運命だと受け入れるにはあまりにも辛い現実もあります。

Amor Fati

ラテン語で、『運命を愛せよ』という意味なのだそうです。

運命は選べないが、寄り添うことはできる。

そう解釈する言葉です。

運を良し悪しで判断することはあまり好きではないのですが、この単語を知り、「寄り添う」という表現に惹かれました。

聖書では、運命のことを「神の摂理」(Providentia)という言い方をします。

すべての被造物は、神がお望みになる、究極の到達点に「向かう途上」にあるものとして造られました。

神がこの途上にある私たちを導かれるはからいのことを、「摂理」と呼んでいます。

世界は、何らかの必然性、まったくの運命、偶然などの産物ではありません。

神は、御子と聖霊を通して被造界の存在を保ち、これを支え、これに活動する能力を与え、完成へと導かれます。

カテキズムでは、このように説明されています。

畏れおののきながら、自分の救いを力を尽くして達成しなさい。

あなたがたのうちに働きかけて、ご自分のよしとするところを望ませ、実行に移させるのは神だからです。

(フィリピ2・13)

カテキズムによれば、聖書のこの箇所の通りに、神様が内側から働きかけることによって、わたしたちの自由を尊重しながらも、自らの行いと祈り、苦しみによって協力する力を与えてくださるのだ、ということです。

運命、摂理について考えてみたのは、自分の「信仰史」を書いてみたからなのです。

信仰を持つきっかけとなったこと、自分のこれまでの人生に信仰がどのように関わってきたのか、今現在の日々のなかで信仰がどのような位置づけにあるか。

きちんと書き残しておきたい、と突然思いつきました。

書いているうちに、自分の人生そのものが整理されていくようでした。

文字にしたことで、人生の節目節目で信仰が大きな支えであったこと、ターニングポイントとなった時期には寄り添っていた力があったことを感じていた、と改めて理解しました。

運命という言葉のイメージは、「変えられないもの」ではないでしょうか。

ですがわたしたちキリスト者は、「神が寄り添い、導かれるもの」である人生が摂理である、と心で理解しています。

主は憐れみ深く正しい方

罪人に道を示し、

へりくだる者を正義に導き、

へりくだる者にその道を教えてくださる。

主は、その人に選ぶべき道を示してくださる。

(詩編25・8〜9、12)

女が自分の乳飲み子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子をあわれまないであろうか。たとえ、女たちが忘れようとも、わたしがあなたを忘れることは決してない。

(イザヤ49・15)

神はわたしたちを、わたしたちの一人ひとりを決して忘れない、という『もっとも慰めに満ちた真理』が摂理である、とフランシスコ教皇はおっしゃっています。

キリスト者として、このことを心にしっかりと刻んでおけば、「運が悪かった」などとは決して思うことはないでしょう。

・・・・・・・・・・

2日の夕方、韓国の安東(アンドン)司教区・南城洞(ナンソントン)教会から30名の巡礼団が久留米教会を訪問されました。

長崎への巡礼が目的でしたが、途中の久留米に立ち寄り、ミサを捧げるために訪問してくださったのです。

言葉はまったく分かりませんでしたが、ミサの雰囲気の中に、同じキリスト者として神様が与えてくださった摂理への感謝の気持ちを感じたような気がしました。

わたしたちのタレント

清々しく、とても気持ちの良い空気の10月最初の朝でした。

先週の信徒集会には多くの皆さまのご出席、ありがとうございました。

久留米教会の様々な活動、資金の収支についてお伝えしました。

それぞれが、自分のタレントを活かして活動していることを、今回の集会のために準備を進める中で強く感じました。

教会委員の8人のメンバーはそれぞれ、典礼担当、行事担当、広報渉外担当、営繕担当、財務担当、フィリピンコミュニティ、ベトナムコミュニティの役割を担っています。

その他の各種活動として、ヨゼフ会、女性の会、青年会、日曜学校、正義と平和を考える会(ピース9)、社会福祉・ボランティアの会(フードドライブ)、主和(手話)の会、納骨堂維持管理、こうした方々が久留米教会共同体を支えています。

集会の資料はお御堂に備えておりますので、参加できなかった方はお持ち帰りください。

・・・・・・・・・・

今回の準備を進める中で、いくつかの大切な気づきが与えられました。

一番痛切に感じたのは、仲間に対する「愛」のような感情でした。

we need to retrive our passion and enthusiasm,reawaken our desire to commit ourselves to fraternity.

we need to once again risk loving our families and dare to love the weakest,and to rediscover in the Gospel the transforming grace that makes life beautiful.

私たちは情熱と熱意を取り戻し、友愛に専念したいという願望を呼び覚ます必要があります。

私たちはもう一度家族を愛しなおし、最も弱い人々をあえて愛し、人生を美しくする変革の恵みを福音の中に再発見する必要があります。

昨年秋から共に活動している、委員のメンバーへの友愛を感じた日々でした。

そして同時に、様々な面で教会を支えている方々の熱意とタレントに、改めて畏敬の念を抱きました。

資料を準備する中で、失敗、反省、感謝、感動といったものをともなったストーリーがありました。

おおげさに聞こえるかもしれませんが、日々の小さな学びを見逃さずに、前に進むことができたのです。

わたしに与えられているタレントについて、反芻した時間でもありました。

こうして、人をサポートすることが好きです。

リーダーシップを発揮して先頭を行く、のは本当に苦手です。

周囲の人がスムースに自分のタレントを発揮されるよう、お手伝いをするのが好きです。

これが、わたしに与えられているタレントだと思っています。

1日の聖書朗読は、まさに今のわたしの気持ちを表現したものでした。

もし、キリストに結ばれていることによって、それがあなた方にとって励ましとなり、また、神に愛されていることが慰めとなり、あなた方に、霊による交わりがあり、人に対する思いやりの心があるなら、どうか、互いに同じ思いを抱き、同じ愛をもち、心を合わせ、思いを一つにして、わたしを喜びで満たしてください。

対抗意識をもったり、見栄を張ったりせず、へりくだって、互いに相手を、自分より優れたものと思いなさい。

各々、自分のことだけでなく、他人のことにも目を向けなさい。

(フィリピ2・1〜4)

時々見失いそうになります。

いつも、できるだけ「へりくだる者」でありたいと思います。

自分の罪をいつも素直に認め、神様の前にへりくだり、救いとお導きを願う、そういう生き方に努めて行きます。

・・・・・・・・・

吉村 妃鞠(よしむら ひまり)ちゃん、ご存じでしょうか。

ひまりちゃんは2011年生まれ、世界中でオーケストラと共演している小学6年生のバイオリニストです。

五嶋 龍さんと同じように、文武両道の天才音楽家です。

4歳で漢字検定9級に合格し、7歳で英検3級と空手7級、アメリカ名門カーティス音楽院に最年少(当時10歳)で合格し大学に進学しています。

演奏のすばらしさはもちろん、彼女の発するコメントにも感激します。

バイオリンの次に読書が好きだそうで、チャイコフスキーの伝記を読み、「すごい苦しい人生だったけど、協奏曲はスイスのテンポで書かれているのですごい美しい感じ。生涯を知っているとより表現できる」と答えています。

12歳です。

彼女ほどのタレントが与えられる、開花するのは稀なことですが、音楽やスポーツの分野でタレントを発揮している人を見るといつも思います。

与えられたタレントに気づくか。

タレントを開花させるために努力を惜しまないか。

タレントは誰にでも必ず与えられています。

そこに自分が生かされている意味を見出すことができれば、人生はより豊かになるような気がします。

人としての成長

気持ちの良い秋の朝のごミサに与り、今週も良い一週間になりそうな気がしています。

とっても素敵な映画を観ました。

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(Guillermo del Toro's Pinocchio)は、2022年のアメリカ合衆国のファンタジー映画です。

第80回ゴールデングローブ賞ではアニメ映画賞を、第95回アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞しています。

物語の舞台はムッソリーニが支配するファシズム時代のイタリア。

「市民が従順な操り人形として生きる世界」にピノッキオが生まれますが、ピノッキオは大人たちとは異なり自由奔放に振る舞います。

行儀の良かった息子カルロの代わりを求めるゼペットと自由奔放なピノッキオ

ムッソリーニや死の精霊といった相手に対しても、規則や権威に服従しないピノッキオ

キリギリスのセバスチャンは、木の精霊から「ピノッキオの良心として成長を手助けすれば、一つだけ願いを叶える」と告げられ、提案を受け入れます。

なんだって叶えられるのに、セバスチャンが最後に頼んだ願いは、、、。

わたしたちは、どういう時に成長するでしょうか。

楽しい、嬉しい経験から得るものもありますが、やはり、失敗や苦い経験から学び、それを素直に反省して受け入れることによって成長するものだと思います。

今の時代の人々を何に喩えようか。

何に似ているのだろうか。

それは広場に座り、互いに呼びかけ合う子供に似ている。

『ぼくらが笛を吹いたのに、君たちは踊ってくれなかった。

弔いの歌を歌ったのに、泣いてくれなかった。』

というのは、洗礼者ヨハネが来て、パンも食べず、ぶどう酒も飲まないと、あなた方は『あれは悪霊に憑かれている』と言う。

また人の子が来て食べたり飲んだりすると、『見よ、あれは大食漢、大酒飲みで、徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、知恵のすべての子らによって証明される。

(ルカ7・31~35)

「笛吹けど踊らず」ということわざは、ここから来ているのだそうです。

あれこれと手を尽くして準備をしても、それに応じようとする人がいない、という意味です。

サラメシ出演でも有名になった大西司祭が、インスタの投稿にこう書いていらっしゃいました。

「その場所に人はいるか、選曲は間違っていないか、いまそのタイミングか。

どうして人々が踊ってくれなかったか。

おそらくそれには理由がある。

僕たちの日常も同じ。

誰かになにかを伝えたい時、相手の態度を嘆くのではなく、こちらの伝え方を改めたい。」

おっしゃる通りだと、心にしっかりと受け止めました。

成長は自分で公言することではなく、他者が感じてくれなければただの勘違いになりそうですが、母が亡くなってこの12年、我ながらよく頑張ってきたものだ、と思っています。

ですが、常々わたしは「自分は頑張っている」と自認しすぎる傾向があり、相手のリアクションがこちらの予想に反する場合に過剰に反応してしまいます。

大西司祭のおっしゃるように、相手の態度を非難することは解決にはならないとわかっていたのですが、先日、ある方からこう言われてハッとしました。

「もう少し頼み上手になってくれたら、あなたがもっと輝くような気がします。」

なんて素敵な注意の仕方だろう、、、と感激したのです。

その方に強い口調で「どうしてわかってくれないの!?」と言ってしまったわたしを、こう諭してくださったのです。

ゼペットおじいさんもキリギリスのセバスチャンも、ピノッキオの成長を見守っているようでいて、自分たちも大きく成長していきます。

お互いが高め合える関係性は、人が成長していく上で最も素晴らしいものですね。

・・・・・・・・・・・・・・・

18日に、筑後地区の6つの教会のレクレーション大会が開催されました。

二日市、小郡、久留米、今村、本郷、大牟田の司祭と信徒、総勢160名の参加による4年ぶりの集まりでした。

(私服だと、神父様方の様子が全く違って、それぞれの個性も出ていて、それも面白い。

宮﨑神父様はやっぱり学校シューズだし、まじめな大牟田のT神父様は暑いのに司祭の襟のカラーを付けたシャツにチノパンだったし、二日市のT神父様はいつだってスポーツウェアだし!)

参加者全員でのレクリエーション、子どもたちだけのアクティビティ、敬老のお祝いなどがあり、まだ残暑の厳しい日でしたが、大盛り上がりの会となりました。

ご準備された宣教司牧評議会の皆さまには、本当に心から感謝です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

連帯の気持ち

自宅から高校まで、バス電車バスを乗り継いで90分かかりました。

元より、読書家の母の影響で本を読むことは好きでしたが、この90分をいかに有効に使うかは、当時のわたしには大切な問題でした。

電車の中では、とにかく本を読むか英単語を覚えるか!

そんな中で、初めて買ったカトリックの本は森 一弘名誉司教の著書でした。

当時は洗礼を受けることに興味を持っていたわけではなく、担任だったシスターがとても魅力的な人だったこと、毎週月曜にある司祭による集会で、信者だけがステージにあがってご聖体をいただいていたことへの憧れがあったこと、から、カトリック関係の本をたくさん読んだ記憶があります。

先日帰天されたというニュースに、とても寂しさを感じています。

神様の横で、安らかにお過ごしください。

・・・・・・・・・・・・

この動画をご存じでしょうか。(↓動画のスクリーンショット)

これは癌で闘病中のお客さんが、抗がん剤で抜ける髪をあらかじめ剃るために来店し、落ち込んでいる彼女に連帯の気持ちを表そうと、担当した美容師さんだけでなく、その場にいた他の美容師さんもみんな、自分の頭を剃ったのです。

Barber shaves his head in solidarity with his client fighting cancer and then his friends do the same.

皆さん、 あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。

キリストに根を下ろして造り上げられ、教えられたとおりの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。

人間の言い伝えにすぎない哲学、つまり、むなしいだまし事によって人のとりこにされないように気をつけなさい。

それは、世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。

キリストの内には、満ちあふれる神性が、余すところなく、見える形をとって宿っており、あなたがたは、キリストにおいて満たされているのです。

(コロサイ2・6~)

失敗をしてしまい、ちょっと落ち込んだ日々を過ごしました。

友人たちが、わたしに連帯の気持ちを表してくれたのにもかかわらず、何日も引きずってしまいました。

そんな中この箇所を読んで、わたしがいかに「世を支配する霊に従って」いたかを思い知らされた気がしました。

あなた方も、霊の賜物を熱心に求めているからには、教会を造りあげるために、賜物を豊かにいただくように努めなさい。

(1コリント14・12)

そのとき、イエスは使徒たちに言われた。

「悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない。木は、それぞれ、その結ぶ実によって分かる。茨からいちじくは採れないし、野ばらからぶどうは集められない。善い人は良いものを入れた心の倉から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた倉から悪いものを出す。人の口は、心からあふれ出ることを語るのである。」

(ルカ6・43~)

隣人から受けた不正を赦せ。

そうすれば、願い求めるとき、お前の罪は赦される。

人が互いに怒りを抱き合っていながら、どうして主からいやしを期待できようか。

自分と同じ人間に憐れみをかけずにいて、どうして自分の罪の赦しを願いえようか。

弱い人間にすぎない者が、憤りを抱き続けるならば、いったいだれが彼の罪を赦すことができようか。

(シラ28・1~5)

今週の聖書朗読も、素晴らしい教えがちりばめられていました。

先日、友人がこう言っていました。

「日曜日のミサで読む聖書の箇所は前から決まっているはずなのに、『今の自分へのメッセージ?!』と思うことが多くあり、心にビンビン響く時がある。

誰を通して神様が自分たちに伝えてくるのか分からないけど、常に心を開いておかなければ気づかないのかもしれない。」

あなた方が、すべての善い行いを通して実を結び、神を深く知ることによって大きく成長しますように。

そして、あなた方が神の栄光に伴うあらゆる力をもって強められ、いかなる場合にも忍耐強く寛大でありますように。

(コロサイ1・10~11)

来週24日の日曜日のミサのあと、信徒集会を開催します。

活動報告、今後の予定、昨年度の決算報告、今年度の予算計画について、信徒の皆さまと共有したいと考えています。

集会では、委員会活動以外にも、いろいろな活動をされている皆さまのご紹介もしますが、やり取りをしていてとても感激したことがあります。

「久留米教会が好きなので、少しでも役に立ちたいと思っている」という言葉が何度も聞かれたのです。

キリストに根を下ろして造り上げられるわたしたち信徒は、だれもが教会共同体の役に立つことが出来ます。

久留米教会は昨年秋に委員会(役員)メンバーが交代し、それまで永年いろいろな役割を担ってこられた先輩方にご指導いただきながら、この1年、若い(?!)わたしたちなりに、丁寧に一生懸命努めてきました。

そして、集会で皆さまにお伝えしたいことを、丁寧に準備してきました。

久留米教会をわたしたちの共同体として維持していくために大切なことのひとつが、お金の管理の問題です。

どのようにお金が使われたのか、これから何に使おうとしているのか。

是非皆さまに知っておいていただきたいと思っています。

何のために集会を開いてまでお伝えするのか。

久留米教会の連帯、一致の一助になると考えているからです。

ご参加をよろしくお願いいたします。

女性らしく

ようやく、気持ちの良い秋が久留米にも訪れました。

ベツレヘム、エフラタ、ユダの氏族の中で、最も小さな者よ、わたしたちのために、お前の中からイスラエルの統治者となる者が出る。

その起こりは、永遠の昔からのもの。

それ故、主は、身籠った女が子を産む時まで、彼らを敵の手に委ねる。

そして残りの兄弟たちは、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。

統治者は立ち、主の力と自分の神、主の名の威厳をもって牧する。

彼らは平穏に住まう。

今や、彼の威力は地の果てまで及ぶからだ。

彼こそ平和をもたらす者。

(ミカ5・1~4)

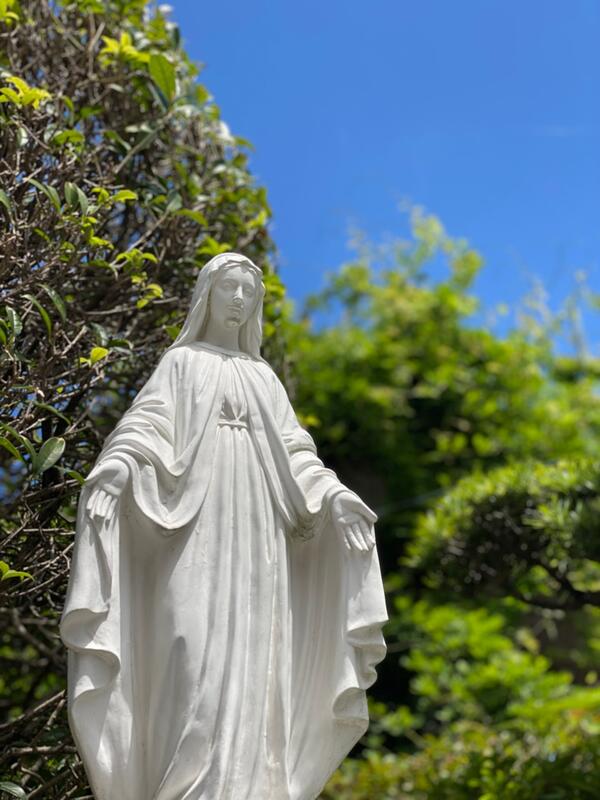

9月8日は聖マリアの誕生の祝日でした。

カトリック信者であるわたしたちは、マリア様を崇拝することは普通のことであり、「理想の女性として」「理想の母親像として」尊敬している、ということを特別にではなく、当たり前のこととして受け止めています。

「男らしさ」「女らしさ」という表現の仕方は、現代的にはアウトだとされる場面が多く、ちょっと戸惑ってしまうことがあります。

今年はスポーツのワールドカップ当たり年ですが、先日、ラグビー日本代表の稲垣啓太選手がインタビューでこう言っていらっしゃいました。

「日本中のラグビーファンが応援して期待してくれているのを感じる。

男としてはその期待に応えたい。」

わたしは、「かっこいい〜!!」と思いましたが、男らしく、女らしく、と発言することはどんな場面であれ現代では禁句のようにになっている感じがちょっとヤです、、、。

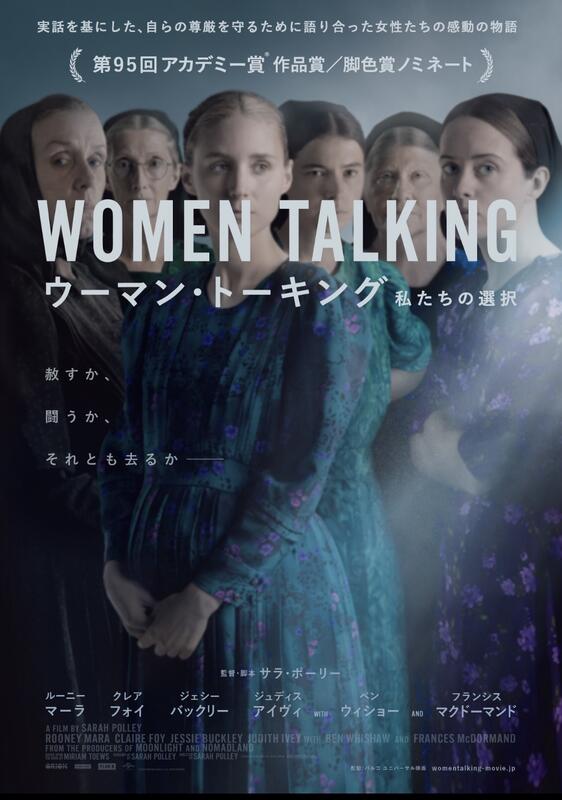

『ウーマン・トーキング』を観ました。

この映画は、ある新興プロテスタントの女性たちが、自分たちの意思で、自分たちの女性としての生き方を模索していくお話です。

実際に2000年台初頭にボリビアで起こった事件を元に描かれています。

この村(コミュニティ全体がこの新興宗教の信者)では、女性は家事全般を担い、男性の世話をするため、男性の性欲を満たすため、子供を産むために存在しているかのような扱いを受けています。

若い娘たちが次々とそうした男性の欲求の犠牲となっていく中、母親たち、娘たちが、自分たちの生き方を自分たちで決めるための話し合いを続けるのです。

罪を赦さなければ天国へ行けない、そう教えられてきた彼女たちは、対話を続けながら葛藤します。

イエス様の教えとして心に刻まれたことと現実とのギャップに、もがき苦しみます。

対話がヒートアップして紛糾すると、 誦じた聖書の言葉を祈りとして唱え、聖歌を歌うのです。

特に印象に残っているのが、以下のフィリピの教会への手紙を唱えるシーンでした。

わたしは、こう祈っています。

神への深い知識と、研ぎ澄まされた感覚を身につけることによって、あなた方の愛がますますいっそう豊かになり、大切なことを識別できるようになりますように。

キリストの日に備えて、あなた方が純粋で、非難されるところのない者となり、イエス・キリストによってもたらされる義の実を豊かに結んで、神の栄光を讃えることになりますように。

(フィリピ1・9~11)

彼女たちは本当に純粋に、心から丁寧に信仰を守ろうとしています。

決して「面白い映画」ではありませんが、女性として生きていくために、女性らしく対話を尽くし、自分たちの未来を自らの意思で決定する彼女たちの姿には感動しかありません。

架空の話ではない、実際につい最近起きたことです。

「自分なりに女性らしく生きたい」と願い考えることは、いつの時代であれ決して間違ったことではないとわたしは考えます。

先輩方のお祝い

10日は、先輩方のご健康を祝福するミサと、ささやかなお祝いの場が設けられました。

64名のご参加があり、癒しの秘蹟が神父様から与えられました。

最高齢は91歳の方で、久しぶりにミサに来られた方も数名いらっしゃいました。

息子嫁と揃って参加された方、ご夫婦で参加された方、中には、老人ホームに入居されていて、この日のために体調を整えて久しぶりに教会に来た、と言う方も!

お手伝いをさせてもらったわたしたちも、とても素敵な時間を過ごすことができました。

この紙でできた十字架は、お一人の信徒の方の手作りです。

心のこもった、素敵な贈り物になりました。

ある方がおっしゃった言葉が印象的な、とても盛り上がった楽しいお祝いの会でした。

「亡くなった主人が言っていました。

教会は楽しいところ。祈るばかりのところじゃないよ!」

先輩方のご健康と穏やかな日々を、心からお祈りいたします。

神様への文句

空はすっかり秋です。

猛暑日も、きっとこの日曜日が最後でしょう。(希望)

今週は、ちょっと痛いお話しを。

事故や病気で手足を切断、もしくは神経を損傷して感覚を失った人が、以前と変わらず存在するかのように感じている手足を「幻肢」と呼びます。

そして、幻肢を経験している方の約5〜8割は「幻肢が痛い」ことに悩まされています。

この痛みが「幻肢痛」と呼ばれるものです。

幻肢痛は、無いはずの手足が刃物で裂かれるような、電気が走るような、しみるような、痙攣するような、こむら返りするような、ねじれるような、など、感じる(幻の)痛みは様々です。

わたしは、20歳で右足を離断しました。

つまり、20年間は脳が右足のことを記憶していたのです。

幻肢痛は、この「脳の記憶」が消えないために起こると考えられていますので、治療法はないと聞いていました。

術後数日はこの痛みに悩まされた記憶がありますが、わたしのようにスパッと諦めがついた人は、あまり長い期間痛みは続かないようです。

ところが、今頃になってこの痛みが襲いかかり、眠れない夜を過ごしたのです。

幻の痛みであるとはいえ、雷に打たれたような(打たれた経験はありませんが・・・)、のたうち回るほどの痛みでした。

わたしの神よ、わたしの神よ、

なぜ、わたしを見捨てられたのですか。

なぜ、あなたは遠く離れてわたしを助けようとせず、叫び声を聞こうとされないのですか。

わたしの神よ、昼、わたしが叫んでも、あなたは答えられません。

夜、叫んでも、心の憩いが得られません。

(詩編22・2〜3)

大袈裟ではなく、本当にこのような心境でした。

願う時も、祈る時も、感謝する時も、文句を言う時も、やはり相手は神様なのです。

わたしの神、主よ、わたしが救いを求めたとき、あなたはわたしを癒してくださいました。

主よ、あなたはわたしの魂を陰府から引き上げてくださいました。

わたしが穴に落ちかかったとき、命を新たにしてくださいました。

主の怒りはほんの一瞬、その厚意は一生。

夜は嘆きに包まれ、朝は喜びに明ける。

(詩編29・3〜6)

主はわたしの求めに応えて、あらゆる恐れから助けてくださった。

主を仰ぎ見る者は輝き、恥じて顔を赤らめることはない。

主は哀れな者が叫び求めたとき、耳を傾け、あらゆる悩みから救われた。

主を畏れる者の周りには、み使いが陣を敷き、彼らを助け出す。

(詩編34・5〜8)

以前、『詩編で祈る』という小さな本をいただきました。

それ以来、辛いことがあったり、心が落ち着かなくなると、詩編を開く習慣ができました。

幻肢痛が起きた初日は、聖書を開く余裕はありませんでした。

2日目の夜、どうにか心の平安を得たくて、詩編を読みました。

もちろん、全く頭に入ってきませんでしたが。

ダメ元で病院に行き、主治医に相談したところ、なんと!今は緩和するお薬があったのです。

医学の進歩はすごいですね!

あまりに神様に文句を言ったので、「まぁそう言わずに、病院に行ってみなさい」と言われた気がしました。

子よ、主のもとで仕えたいのであれば、お前の心を試練に備えよ。

心を正し、耐え忍び、艱難の時に慌てふためくな。

主に寄りすがって離れるな。

身に降りかかるすべてのことを甘んじて受けよ。

主に寄り頼め。

主はお前を助けてくださるだろう。

お前の道をまっすぐにし、主に希望せよ。

主を畏れる人々よ、主の慈しみを待ち望め。

道をそれるな。倒れるかもしれないから。

主を畏れる人々よ、主に信頼せよ。

お前たちの報いは、失われることはない。

(シラ書2・1〜8)

シラ書2章のタイトルは、『試練についての心得』となっています。

ちょっと痛かったくらいで大袈裟な、という気が自分でもしますが、わたしなりに色々な艱難を経験して生きてきましたので、そのような時に「聞きたかったのはこれ!」と言う聖書の言葉に出会うのは、至福の時です。

こうした時、いつも思うのです。

世の中には、悩みや痛みを抱えている人がたくさんいるのだ、と。

3日のお説教で宮﨑神父様がおっしゃったことは、まさに今のわたしが求めていたものでした。

「自分の苦しみの時に、イエス様の御受難を重ねてみてください。

宗教が重んじられない今の時代だからこそ、より一層しっかりと自分の信仰を生きなければならないのです。」

皆さんは、どういう時に聖書を開きますか?

友人は、こうしてわたしがここに紹介する聖句をきっかけに、その箇所を読むようになった、と言ってくれました。

以前も書きましたが、「無人島に何か持って行けるとしたら?」と聞かれたら、わたしは迷わず「聖書とワイン」と答えます。

キリスト「教」

先週は、秋はそこまで来ているように感じたのに、猛暑再来!

この夏はあまり読書ができていなかったので、この秋はたくさん読もうと思っています。

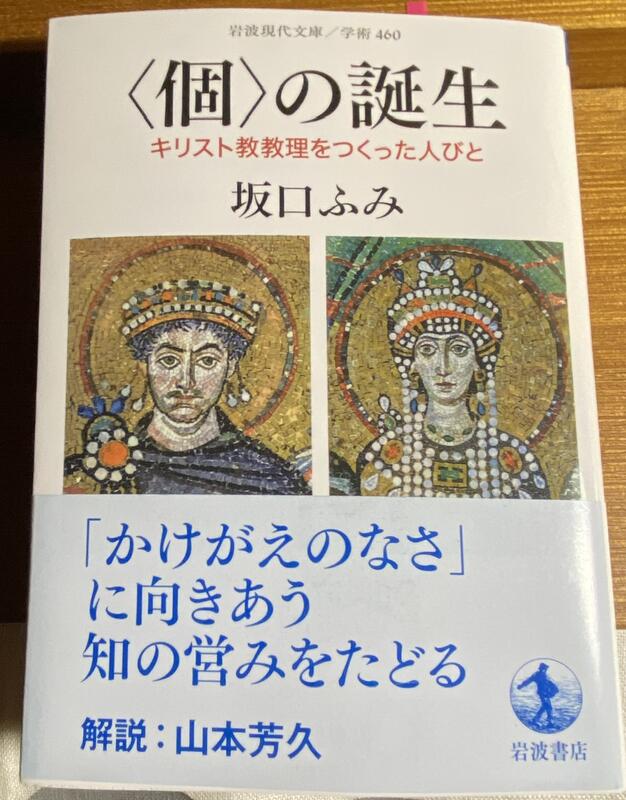

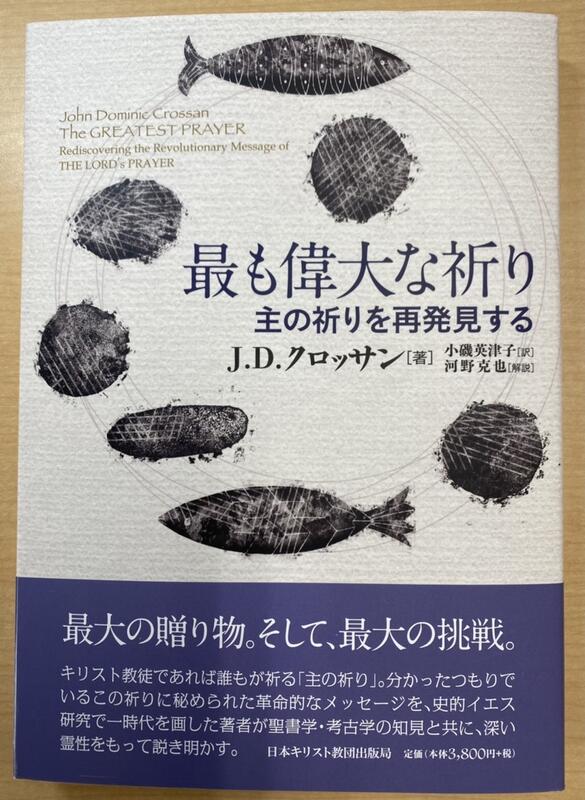

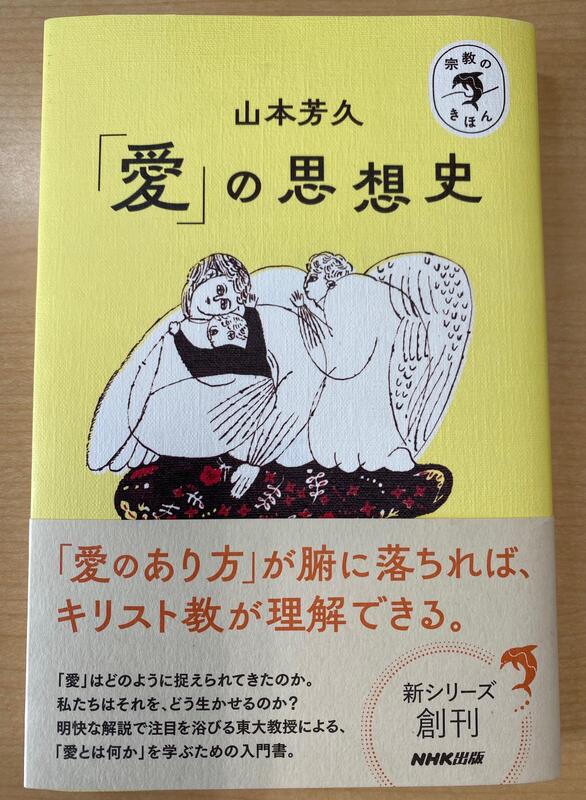

今日は、春に買ったのに眠らせていて、ようやく読み進めている、この本をご紹介します。

坂口ふみさんは、1933年生まれ(現在90歳)の宗教・哲学研究者でいらっしゃいます。

この本は、1996年の著作ですが、今年になって岩波現代文庫から再出版されたものです。

彼女のことは存じ上げなかったのですが、タイトルと解説が山本芳久さんだということに惹かれて買ってみました。

とても面白いのです!

難しい内容でもありますが、彼女のエッセイのような始まりで、引き込まれていくうちに難解なテーマが分かり易く解きほぐされていく、という構成です。

山本さんの解説には、「キリスト教教理という特殊なテーマを取り扱った書物で、この書物ほど多くの読者の関心を呼び起こし、キリスト教の信仰の有無を超えて広く読み継がれてきた書物は他にないと言っても過言ではない」、「本書を類書のない名著としているのは、よい意味でのエッセイ的な筆致である」とありました。

以前、「なぜパウロはローマに宣教に行ったのか」と、聖書の師匠に質問した話を書いたことがあります。

この本には、「なぜローマでキリスト教が確立されていったのか」という、これまたわたしの疑問だったことが解き明かされています。

まず、イエス様は「隣人愛」について単純なことばで語ったということ、これが始まりであるということ。

「隣人」とは何だろう。

そこには何の条件もない。

あらゆる属性、地位、身分、能力、等の区別は捨象されている。

おそらく、目がみえること、耳が聞こえること、四肢が揃っていること、また、伝統的に人間の本質だとされている理性さえも、それがもし単なる論議や計測の能力ならば、条件とはされていない。

隣人の唯一の条件は、私に近いということ、私が関わるということである。

唯一そこで現実的で重要なのは、その関わり、愛と規定された関わりである。

(本文より抜粋)

イエス様は、隣人への愛を説き、あるがままの人間の愛について教えられました。

そしてそれが、キリストの教えとして、また、「仲介者キリスト」「贖罪者キリスト」「神人キリスト」というかたちで表現し、現代のものの考え方の基礎を作ったのは歴史の成せる業なのだ、と坂口さんは書いておられます。

イエス様には当然、こんな考え方はなかったのだ、と。

『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ』

『隣人をあなた自身のように愛せよ』

この二つの掟よりも大切な掟はない。

(マルコ12・30〜31)

キリストの教えが、キリスト「教」として確立されたのには、歴史の必然がありました。

*何人かの天才的な人々が、決定的な方向づけを与えたこと。

*古代の理想に反旗をひるがえす、世界に対する新しい基本的態度を表したのがイエスの教えだったこと。

*ヨーロッパとアラブを併せた、文明世界全体の様相を呈した末期のローマ帝国にとって、帝国統一の組織造りためにキリスト教は利用価値があったこと。

この宗教はもともと自然宗教と違って、宣教によって伝播する宗教であったから、人的組織を頼りとするところが大きい。

この(ローマ帝国末期までの)300年の間に階層、行政、地域、税制などの秩序をある程度備えた、一つの共和制国家であった。

聖職者と俗人の区別と、聖職者による俗人の統制法、そして聖職者の職掌と階層は精密の度を増していた。

政治家コンスタンチヌスが、これに着目したとしても意外ではない。

しかし、皇帝がキリスト教に価値を認めたのに数倍して、教会の方が、コンスタンチヌスに利用価値を認めたことはいうに及ばないことである。

(本文より抜粋)

つまり、ウィンウィンの関係による、いわゆる「オトナの事情」があったというのです。

わたしたちが日常において信仰生活を送るにあたり、こうした事情は直接には関係のないことかもしれません。

ですが、日本の天皇制が脈々と紀元前660年の神武天皇即位から守り続けられているということを、日本人として誇らしく知っておく必要があるように、わたしたちキリスト者は、キリストの教えがキリスト「教」として2000年以上も続くことになった根っこの部分について、知っておいた方が良いのではないかと考えます。

この本からは、まだまだたくさんのことを学べると思いますので、追って皆様にそのアウトプットをお伝えしたいと思います。

来週には、また、秋の足音を感じることができますように。

考えるちから

日中は35℃を超える日もありますが、朝晩の風、空気が少しずつ変わってきているのを感じます。

.

このお盆休みに、姪の大学選びについて一緒に考えていて、色々な驚きと発見がありました。

わたしが大学を選んだ時は、もちろん実際に見学にも行きましたが、「偏差値」と「就職に有利か」だけがポイントだった記憶があります。

歴史や考古学に興味があったわたしが史学科を選んで先生に相談したら、「史学科に行っても学校の先生にしかなれないよ」と言われ、無難な経済学科を選択したのです。

「リベラルアーツ」という学問をご存知でしょうか。

現代社会のさまざまな問題に立ち向かうための「総合力」を養う教育のことです。

単に知識を身につけるだけでなく、実践的な知性や創造力を養うための学問です。

リベラルアーツの起源は、古代ギリシャ・ローマ時代の「自由七科(じゆうしちか)」にあります。

自由七科とは、「文法」「弁証」「修辞」「算術」「幾何」「天文」「音楽」の7つを指します。

当時、リベラルアーツは、人間が自由に生きていくため、束縛から解放されるための素養とされていました。

時代の変化によって、近年日本でもリベラルアーツ教育が注目され、大学教育で取り入れられています。

学部・科目横断的に幅広い分野を学び、問題発見・課題解決型の実践的な学習スタイルが採用されているのが特徴です。

テクノロジーの発展やグローバル化によって複雑化する社会における「答えのない難問」を解決するには、幅広い知識を持ち、さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考が必要とされています。

時々ご紹介する随筆家の若松英輔さんは、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授でもいらっしゃいました。

富が人生において望ましい宝であるなら、どんなことにも万能な知恵に勝る富があるだろうか。

賢慮がものを作り出すとすれば、万物の中で、知恵に勝る作り手がいるだろうか。

人がもし義を愛するなら、知恵の働きの実りこそ徳である。

知恵は節制と賢明、正義と剛毅を教える。

人生において、これらよりも人に益するものはない。

また、もし人が広い体験を得ようと望むなら、知恵こそが昔を知り、未来を推し量り、言葉のあやを悟り、謎を解き、徴と不思議、季節と時代の移り変わりを予見する。

(知恵の書8・5〜8)

知恵の書は、ユダヤ教、プロテスタントでは聖書と認められていません。

しかし、道徳生活においての考察がわかりやすく書かれたこの書物は、現代のわたしたちにも色褪せることなく、自ら考えるちからを「知恵」によって養う必要性を説いていると考えます。

「知恵」すなわち、わたしたちが神様から生まれながらに授けられた能力は、生かすも殺すもわたしたち次第です。

わたしのように勉強=暗記力が求められた時代の学び方では、リベラルアーツという実践的な知性や創造力を養うことはできません。

ハワイで起きた山火事では、住民に危険を知らせる警報サイレンを作動させなかったことが被害の拡大を招いた、と問題になっているようです。

サイレンが「津波用」だったから、という理由のようですが、「もしもサイレンが鳴っていたら」という議論には、双方の言い分に違和感を覚えました。

サイレンが鳴っていたら、火の手のある山の方に避難することになり、さらに被害者が増えていた。

サイレンが鳴っていたら、もっと早く危険を察知することができ、被害は抑えられたはず。

事後になって「もしも」と争うことは、本来神からわたしたちに与えられた考えるちからを養う妨げにしかならないように思うのです。

20日のミサの福音書朗読は、マタイ15章のカナンの女のエピソードでした。

わたしは、彼女が大好きです。

賢く、熱意を持った、立派な信仰の持ち主であり、パレスチナの先住民といういわゆる『異邦人』の彼女は、弟子たちだけでなくイエス様からも冷たくあしらわれます。

イスラエル民族の救いのために遣わされていると自負していたイエス様は、乞い願う彼女にこう言い放ちます。

わたしはイスラエルの家の失われた羊のためにしか遣わされていない。

(マタイ15・24)

まず子供たちに満腹するまで食べさせよう。

子供たちのパンを取って子犬に投げ与えるのはよくないことだ。

(マルコ7・27)

並行箇所であるマルコに書かれたこの言い方は、ちょっと冷たすぎると思いませんか?

子供たち=ユダヤ人、子犬=異邦人を指しています。

主よ、ごもっともです。

でも、食卓の下にいる子犬も、子供たちのパン屑を食べます。

(マルコ7・28)

あっぱれ!と言いたくなる彼女の名回答です。

彼女には、立派な信仰だけではなく、考えるちからが備わっていたのだと感じます。

宮﨑神父様は、この箇所についてお説教でおっしゃいました。

「苦しい時の神頼み、という人も多いが、この話では、彼女の日頃からの信仰の姿をイエス様が見抜かれたのだ。」

さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考を磨き、自分がどうすべきかを考えるちからを養い、賢い信仰を生きたいものです。

誠実に向き合う

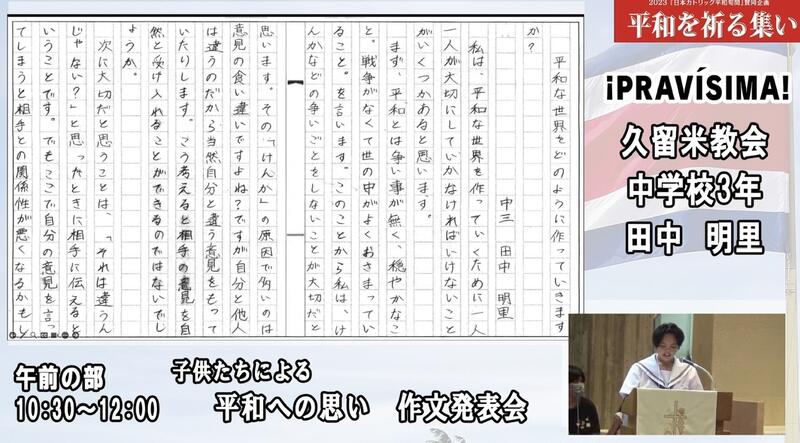

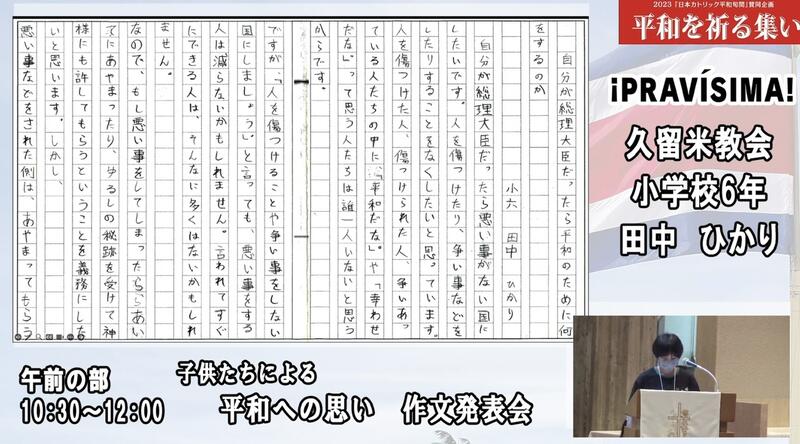

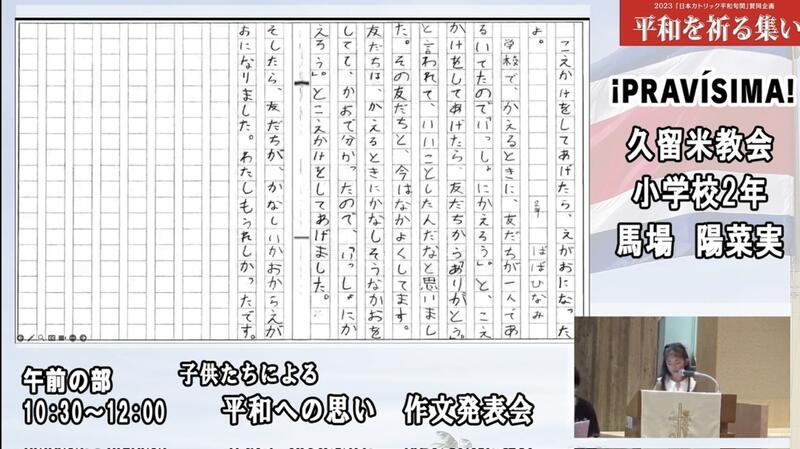

福岡教区で平和に関する作文が募集され、久留米教会の3人が筑後地区の代表に選出されました。

11日の平和の集いでの司教様の前での発表会に、3人が出席してくれました。

彼女たちの作文は、提出された時点で「キレイな字で丁寧に書いてある!」と、読む前から感激したものです。

日曜学校で課題として「平和への思い」というテーマで、たくさんの子どもたちに作文を書いてもらいました。

思い思いに感じていることを書いてくれたのですが、今回の代表に選ばれた中学3年の女の子の作文は、感動しただけではなく、とても考えさせられました。

彼女は、「平和な世界を造るためには、まずはわたしたちが日常のなかで意見の食い違いによるケンカをしないことが大切だと思います」と始まります。

「ふたつめに大切なのは、意見が違うと思っても、相手を責め立てず、穏やかにわかりやすく伝えること」

「さらに大切なのは、助け合うこと、当たり前のことにも感謝する、自分が悪いときは素直にすぐに謝ること」

「私もあまりできていないな、と書きながら思いました。

全部をすぐにできるようにならなくても、ひとつめをできるようになったら、ふたつめを、と心がけてみてください。

平和は案外すぐに訪れるかもしれませんよ。」と締めくくられています。

汚れのない、誠実な想いに触れ、忘れそうになることを思い起こさせてくれました。

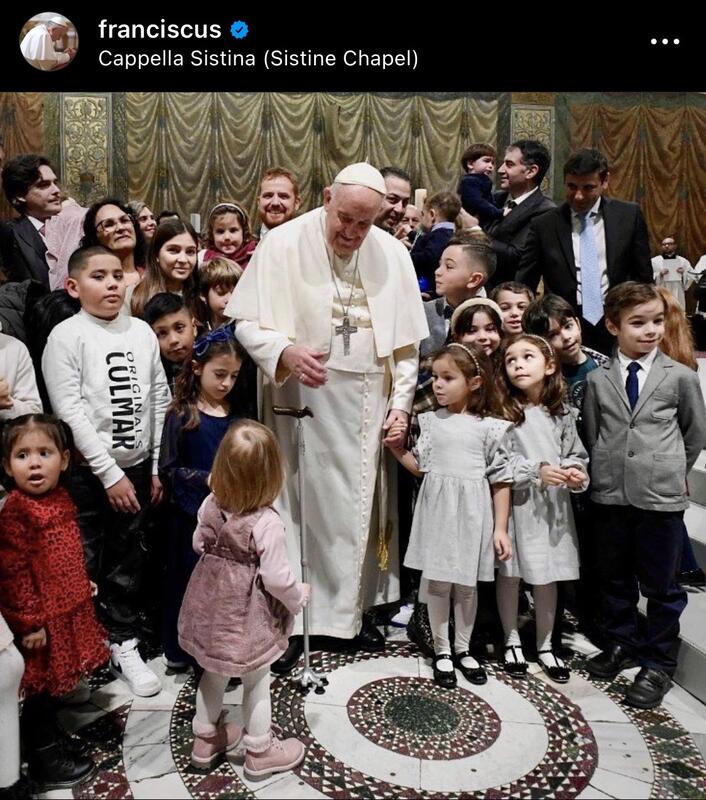

教皇様は、ワールドユースデイのためポルトガルを訪問されていました。

帰りの飛行機のなかで、記者の質問に答えられた一部をご紹介します。

ポルトガル滞在中、フランシスコ教皇はファティマを訪問し、「出現の礼拝堂」において沈黙のうちに祈りを捧げた。

これについて、一人の記者から、かつて聖母が戦争の終結を祈るようにと願った場所で、今日の戦争を前に、教皇が平和の祈りを公の場で新たにすることを人々は期待していたが、なぜそれをしなかったのか、という問いがあった。

これに対して、教皇は、「わたしは聖母に祈り、平和を祈ったが、ひけらかすことはしなかった。

しかし、わたしは祈った。

われわれはこの平和のための祈りを続けなければならない。聖母は第一次世界大戦の中で平和を祈るよう願ったが、今回はわたしが聖母にそれをお願いした」と答えた。

「あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。」(マタイ6・6)、という聖句をこの記者は知らなかったのでしょうか。

教皇がリスボンで「教会にはすべての人に居場所がある」と強調したことに対し、教会はすべての人に開かれている一方で、すべての人が同じ権利を持っているわけではない、たとえば、同性愛者や女性はすべての秘跡を受けられない、という問いかけがなされた。

この問いに教皇は、教会はすべての人に開かれており、その教会の中には教会生活を秩序づける決まりがあると語り、「すべての秘跡を受けられないから(教会は皆に開かれていない)」という解釈は一種の単純化であり、それだからといって、教会が閉ざされていることにはならない、と指摘。

「教会は一人ひとりが自分の道を見出すために神に出会う場所であり、教会はそのための母であり導き手である。一人ひとりが祈りや、内的対話、あるいは司牧者との対話を通して、前へと進む方法を見出していく」と話し、そのためにも教会は、同性愛者はもとより、すべての人に開かれている、と説明した。

今年9月教皇がマルセイユを訪問することについて、フランスの記者から、なぜあなたはフランス(そのもの)を訪問しないのか、という質問があった。

「わたしは以前ストラスブールに行き、今度はマルセイユに行くが、フランス訪問はまだである」と述べた教皇は、地中海における問題、移民の搾取という犯罪が目下憂慮される事項であり、そのために地中海地域の司教たちが開く会議に出席するためにマルセイユに行く、と話された。

そして、教皇はフランスをまだ(公式に)訪問していないのは、これまでヨーロッパの小さな国々を訪問してきたためであり、スペイン、フランス、イギリスなどの大国は最後のために残してある、と語った。

教皇様はいつも、どのような問いかけに対しても誠実にお答えになっています。

これらの質問をした記者は、それぞれのお答えに対して、どのように受け止めたでしょうか。

足りないところを突き詰めたつもりの問いでも、教皇様の(想像するに)穏やかで丁寧な、誠実な態度と口調に心がほぐされたのではないか、と感じます。

わたしは、自分の考えや行動を少しでも否定されたような気がすると、ついついカッとしてしまい、顔に出てしまいます。

冒頭の女の子の作文を読んで、心から反省しています。。。

8月前半はテレビで連日、(日本の)終戦にまつわる番組が流れています。

1989年〜2022年の間に、世界では336万人以上が紛争や内戦などで亡くなっているそうです。

特に昨年1年間だけでも、23万人以上がロシアによるウクライナ侵攻とエチオピアの内戦などによって犠牲者が出ています。

殺戮を止める術はないかもしれませんが、作文に書かれていたように、わたしたち一人ひとりが他者に対して穏やかに思いやりを持って接することを心がけていけば、少なくとも身近なところには平和が保たれるのでしょう。

「司教様とのランチはどうだった!」と質問したら、「とっても楽しかったです!!」と答えてくれました。

大人になると、そういう場面では緊張してしまい、楽しむなんて畏れ多い、となってしまうものですよね。

やはり、素直に誠実に置かれた状況と向き合える、こどもたちにからも学ぶことが多くあります。

彼女たちの夏休みの、素敵な時間となっていたら嬉しいです。

積み重ねる経験

4年ぶりの納涼祭でした!

台風接近のため、そして参加した多くのみなさんの熱気のため、熱くて暑い、お恵みに満ちた時間でした。

ヨゼフ会の男性陣の頼もしさ、女性の会のおば様方のおもてなし、青年会のみんなの楽しそうな様子、フィリピンコミュニティのお姉様方の明るい笑顔、ベトナムコミュニティの若者たちのエネルギー!!!

久留米教会共同体の良さを改めて実感できた、楽しいひとときを過ごすことができました。

納涼祭のダイジェスト←こちら。

・・・・・・・・・・・・・

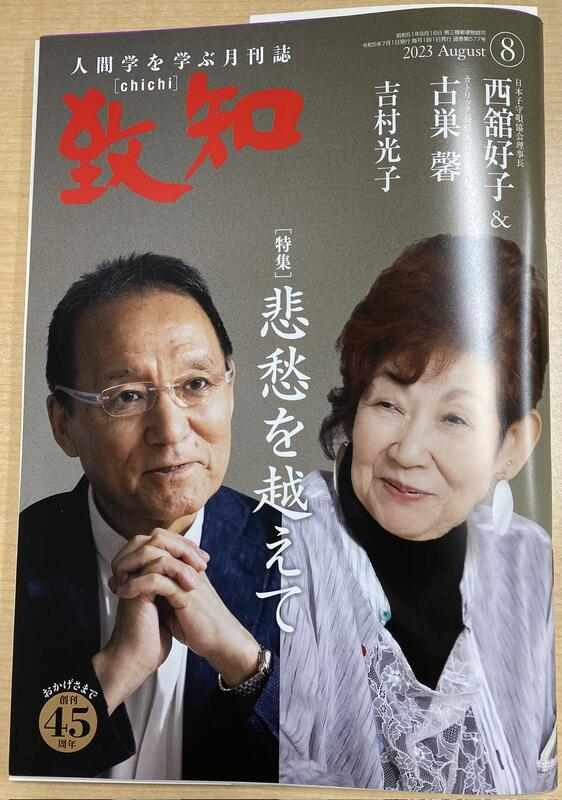

以前ご紹介したことのある月刊誌、『致知』の8月号に、古巣馨神父様の対談記事が掲載されました。

内容を少しかいつまんでご紹介したいと思います。

古巣神父様は、「生きていく上で大切なのは、一度きりの人生で誰かから受け取ったものを正しく伝えていくことだ」とおっしゃっています。

わたしもいつも感じながら生きています。

これまでの人生、今日があるのは、出会ってきた人々から受け取った素晴らしいもののおかげだ、と。

古巣神父様は、多くの人との出会いから3つの大切なことを受け取った、と言います。

①「にもかかわらず、まだ笑う」

ユーモアは持って生まれた性格ではなく、人生の中で何度も困難を乗り越え、それでも潰されずに歩む中で得るものだ、というのです。

確かに、わたしの周囲で「素敵なユーモアの持ち主だわ」と思う方は大抵、大きな試練に遭った経験をお持ちです。

順風満帆に生きてきた、と言える人は少ないと思います。

やはり乗り越えたものがある人は、人として魅力的だと思います。

②「非常識」

世間から見たら非常識かもしれないとしても、「わたしはそうするように親から教わりました。

それが 正しいと思うから、同じように生きています。」と言える自分の物差し、価値観を持って生きることは大切だ、と。

頑固に生きるということではなく、ある程度の年齢(=色々な経験を積んできた)であれば、ブレない自分の物差しを持っていなければ、真っ直ぐに生きることはできないと思います。

③「賜物になる」

ただでいただいた、なくてはならないお恵み。

賜物に出会うと、人生の意味がわかります。

そして、自分も誰かのためになろうとします。

わたし自身、大病と洗礼で生まれ変わった、と思って生きてきました。

病気もお恵み、洗礼もお恵み、賜物です。

「誰かの役に立つかもしれないから、受け取ったものを伝えていく」

これは、わたしも努めて心がけるようにしています。

ただで受け取った賜物は、学びに限らず、自分の存在そのもののことも指していると思います。

おこがましい言い方かもしれませんが、自分自身が「神様の子」のひとりとして周囲に良い香りを振りまきたい、そう思っています。

古巣神父様は、長崎刑務所の教誨師を務められています。

おそらく、受刑者からも大きな影響をお受けになっているのだと推察します。

罪を犯した受刑者の心の中を受け取る、というお仕事については、想像することしかできません。

苦しみや反省、後悔の気持ちに寄り添う中で、神父様もまた、何かを受け取られているのでしょう。

日常において罪を重ねてしまうわたしたちもまた、神様、司祭、そして信徒仲間からの導きが必要です。

雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。

モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。

雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。

雲が幕屋を離れて昇ると、イスラエルの人々は出発した。

旅路にあるときはいつもそうした。

雲が離れて昇らないときは、離れて昇る日まで、彼らは出発しなかった。

旅路にあるときはいつも、昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。

(出エジプト40・34~38)

小学生のとき、いつも空を見上げながら家路に着くのが好きでした。

無意識でしたが、雲の流れを追いながら、神様の存在を想っていたような気がします。

その習慣は今も変わらず、毎日、ふとした時にいつも空を見上げます。

わたしをいつも導いてくださっている神様を思いながら。

ビバルディの四季より、『夏』の音色で涼んでください。

・・・・・・・・・・

致知は書店では販売していませんので、興味がおありの方は、お貸しいたします。

納涼祭2023!!

宮﨑神父様のお祈りで始まった、4年ぶりの納涼祭でした。

裏では、朝から多くの皆さんのご準備があり、たくさんの皆さんのご協力があり、本当に楽しい有意義な交流の時間でした。

ダンディな神父様のショットから、ダイジェストでご覧ください。

本当に楽しい納涼祭でした!

皆さん、よく食べて、よく飲みました!!

また、来年も開催しましょう⭐︎

実行委員の皆様、お疲れ様でした。

ありがとうございました。

彼女の召命

カラッと晴れ渡る、真夏の久留米。

毎日40℃近い気温ですが、とても気持ちの良い空気と青空です。

8月からカンボジアに行く、中島愛ちゃんのために、アベイヤ司教様がミサを執り行ってくださいました。

愛ちゃん、と親しく呼ぶのには訳があり、わたしが20歳で洗礼を受けた時、隣で一緒に幼児洗礼を受けたのが彼女なのです。

そして、彼女は久留米教会のオルガニストの一人であり、わたしたちみんなにとっても「大切な愛ちゃん」です。

愛ちゃんのこの、弾ける笑顔がみんな大好きです!

皆さん、神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。

神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。

それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。

神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。

(ローマ8・28~30)

28節は、フランシスコ会訳聖書の注釈には、次のように訳することもできると書いてあります。

神(または霊)は、すべてにおいて益となるように、神を愛する人々ともに、神を愛する人々のために、すべてが益となるようにお働きになる。

彼女は、カンボジアのプノンペンで半年のクメール語の語学研修ののち、シェムリアップ(アンコールワットがある街)にある幼きイエズス会のプレスクールで仕事をすることになるそうです。

5年前に派遣が決まっていましたが、コロナ禍になり延期され、ようやく彼女の夢が実現したのです。

これは、彼女の召命です。

あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。

思い上がってはなりません。

むしろ、恐れなさい。

神が自然のままに生えた枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。

ここに神の慈しみときびしさがあります。

倒れた者に対してはきびしさがあり、あなたがその慈しみに留まっているかぎり、あなたに対しては神の慈しみがあります。

(ローマ11・18〜22)

これは、根をユダヤ人、接木された野生のオリーブが異邦人に例えられた箇所ですが、現代のわたしたちにも通ずる喩えだと思います。

自然のままに生えた枝は、洗礼を受けてキリスト者となった私たちのことです。

支えがしっかりとしていれば、神様のお導きを見出すことができます。

アベイヤ司教様がこうおっしゃいました。

「愛さんを宣教者として派遣します。

久留米教会のため、そしてみんなで一緒に行ってらっしゃい、お祈りしていますよ、と言うためにわたしは今日ここに来ました。

皆さんも、久留米教会共同体において果たしていく役割を再認識する機会としてください。

わたしたちの日常には大事にしていることがいろいろとあります。

その中で、どのくらい神の国のことを想っていますか?

神のみこころを行うという真の宝物のことを、どれくらい大切に想っていますか?

これは、毎日の生活を支えてくれるしっかりとした土台です。」

根がわたしたちを支えている、という聖句はこのことなのだ、と強く実感できました。

愛ちゃんがそのお導きを見出したように、わたしたち一人ひとりも、自分に与えられている召命に気づくために司教様のおことばを胸に刻んでおかなければ、と思います。

奉納は、ご両親が行ってくださいました。

愛ちゃん、行ってらっしゃい!

これからの2年が、有意義でお恵みに満ち、実りある働きができる時間となりますよう、みんなでお祈りしています。

遠い国

傍島神父様の初ミサには、通常よりはるかに多い、300名ほどの参列がありました。

初ミサの様子は、こちらでご覧ください。

.

1994年、ルワンダで多数派のフツ族が、少数派で政権を担っていたツチ族を大量虐殺する、という事件が起こりました。

正確には、3か月間にわたって100万人とも言われる人々が虐殺されたのです。

『ハム仮設』という考え方について、初めて知りました。

現代では到底受け入れられないものですが、19世紀のヨーロッパで主流だった思想で、創世記のノアのエピソードを元に、ハム系の民族をカナン(ノアの息子)の末裔とみなして、全ての民族をセム系、ハム系、ヤフェト系などノアの息子たち因んだ名前で人種を分けていました。

中世の時代、ユダヤ人とキリスト教徒はハムをすべてのアフリカ人の祖先であると考えていました。

創世記にあるカナンに対するノアの呪いは、一部の神学者によって、ハムのすべての子孫に黒い肌という人種的特徴を引き起こしたと解釈されていました。

その後、西洋とイスラムの商人、奴隷所有者は、アフリカ人の奴隷化を正当化するために「ハムの呪い」の概念を使用しました。

もともと、フツ族とツチ族は宗教、言語、文化に差異がなく、婚姻も普通に行われていた民族でした。

ベルギーの植民地時代に、フツ族とツチ族が異なった民族として分け隔てられたことが起源と言われています。

また、カトリック教会の運営する学校ではツチ族が優遇され、行政管理技術やフランス語の教育もツチ族に対してのみ行われたこと、べルギー統治時代の初期にはハム仮説を最も強固に支持していたカトリック教会が、第二次世界大戦後には一転して公式にフツ族の支持を表明したこと、など、さまざまな要因があるようです。

こうした、ヨーロッパ(キリスト教)の大きな影響下にあったルワンダ(他のアフリカ諸国においても同じ)で起こった悲劇が、民族間の殺戮でした。

2017年3月、教皇フランシスコは、ルワンダ共和国のポ-ル・カガメ大統領をバチカン宮殿での個人謁見に招き、「近年の慈しみとあわれみの特別聖年と、ルワンダの司教たちにより結論として出された報告により、不幸にもカトリック教会の体面を損なった過ちを謙虚に認めることが、過去の記憶の浄化の助けとなり、人間の尊厳と、共通の利益をきっぱりと中心に据え、共に生き、ともに働いてゆくことを証言し、平和な未来、信頼の回復を願います」と述べられました。

「福音伝道の使命を裏切り、憎しみと暴力に屈した司祭や教会関係者を含むカトリック教会の罪と過ちの許し」を神に改めて嘆願した、ともおっしゃっています。

この、複雑で難しい、そして辛い問題を取り扱ったネットフリックスのドラマを観た直後に、傍島神父様のことを知りました。

43歳になられる傍島神父様は、社会人経験を経て司祭を志されました。

そして、最初の赴任地としてアフリカのザンビアを選ばれています。

神言会の機関紙のインタビューでは、神学校時代に出会った神父がザンビアで働いたことがあった方だったこと、一緒に英語の勉強をした宣教師がこれからザンビアに行くと言っていたこと、ザンビアでは神言会の宣教の歴史が新しいことや会員数が少ないこと、研修でガーナに行ったときにお世話になった方がザンビアで修練長をしていること、が選んだ理由だとおっしゃっています。

召命。

これがお導きなのだ、と強く思います。

アフリカは遠い国ですが、今週はずっとルワンダのことについて考えていた矢先に、傍島神父様に実際にお目にかかってお話しさせていただき、とても興味が湧いています。

ウクライナの穀物輸出がストップしそうな情勢がアフリカに及ぼす影響についても、これからも注視していきたいと思っています。

実際に起きた、当時のルワンダのカトリック教会に逃げ込んだ1万人ものツチ族の人々が司祭の手引きによってフツ族に虐殺されたことも、このドラマのなかで描かれています。

ご興味のある方は、是非ご覧になってみてください。

(なお、このドラマの中では残虐なシーンは一切描かれていません。)

傍島神父様による初ミサ

23日は、神言会の傍島神父様による初ミサでした。

宮﨑神父様が東京の吉祥寺教会に赴任されていた時に、「司祭になりたい」と相談を受け神言会を紹介したという経緯があり、今回の初ミサのお申し出となったそうです。

小神学校に行かれていたのですが、そこが閉鎖されることになり、そのまま一度神学校をお辞めになったそうです。

美大を卒業後、美術教師として働いておられましたが、やはり「司祭になりたい」との思いから、再度挑戦されたのだそうです。

「一度挫折したわたしのことを、神様は諦めてなかったんだと思います。」

少しはにかんだような笑顔で、そうおっしゃっていました。

全免償が与えられるとされている、新司祭の初ミサでの赦しをいただくことができました。

「ミサ後に、個別に免償を授けますので、ご希望の方はどうぞ」

そうおっしゃってくださり、ほぼ全員が並びました。(笑)

9月から、ザンビアに赴任されます。

日本ではなく外国を最初の赴任地に選ばれたのはなぜ?と質問しましたら、「日本での宣教はいつかできるでしょう。だから、最初から選択肢にはありませんでした。」とのお答え。

傍島神父様の実り豊かな宣教を、ご縁をいただいたわたしたちは心から祈りたいと思います。

美大ご出身の神父様の作品を、カードにされました。

心が折れそうなとき

日常の耳納連山の景色です。

美しい、地域に愛される風景です。

久留米市は、7/10の大雨で街の至る所が泥水に覆われ、大変な被害が出ました。

10日の未明から恐ろしい雷雨が続き、夜も眠れないほどでした。

幸い、教会の敷地に被害はありませんでしたが、老朽化した部分からの雨漏りがひどくなってきました。

信徒会館も同様です。

被災された方に、心からお見舞いの気持ちを表します。

わたしの住む地域では、ほぼ毎年この時期の大雨で浸水被害が出ます。

毎年床上浸水し、「もうここから引っ越すことを考えている」とおっしゃる方。

会社の機械類が全て水没し、「もう再建する気力も資金もない。」と肩を落としていた方。

何もできない無力感に苛まれますが、わたしに今できるのは、そうした心が折れそうになっている方々のことを気遣い、お声をかけることだと思っています。

新聞記者の友人と話していて、「山間部や川のすぐそばに住む人だけが会う被害ではないということ、心が折れそうになっている地域の零細企業の現状なども書いてほしい」と伝え、「自分にできるのは、記事にして多くの人に伝えることだ。お互い、できることをやって行こう!」と言ってくれました。

田主丸町の友人は、会社が浸水して大変な被害だったにも関わらず、「片付けが一段落したらすぐにボランティアに参加して他の人の手伝いをするつもり」と話していました。

まことに、天から雨や雪が降れば、地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに天に戻ることはないように、わたしの口から出る言葉は、わたしが望むことを行い、わたしが託した使命を成し遂げずにむなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・10〜11)

わたしの神、主よ、わたしを顧みて、わたしに答え、目に光を与えてください。

わたしは、あなたの慈しみに寄り頼み、わたしの心は、あなたの救いを喜びます。

(詩編13・4、6)

涙のうちに種蒔く者は、喜びのうちに刈り取る。

種を携え、泣きながら出ていく者は、

束を携え、喜びながら帰ってくる。

(詩編126・5〜6)

あなたは地を訪れて、潤わせ、それを大いに豊かにされました。

天の水路には水が満ちています。

あなたは彼らに麦を用意されました。

あなたはこのように大地を整えられました。

畝間を豊かに潤し、土塊をならし、芽生えたものを祝福されました。

あなたは年に実りの冠をかぶらせ、あなたの通った跡には豊かさが滴っています。

(詩編65・10〜12)

神様が天から降らせてくださる雨は、わたしたちを養うための恵みであることを忘れないようにしたいものです。

自分が実際に被害にあっていないから、そう言えるのだと分かっています。

このことを伝えるのは、わたしの使命だと感じています。

自分に出来ることをする。

気にかけている気持ちを素直に伝える。

実際に出来ることは少ないのですが、心が折れそうになっているときに、自分のことを心に思い浮かべてくれる人がいるということは本当に嬉しいことです。

人の心は自分の道を思い巡らす。

しかし、その歩みを導くのは主である。

(箴言16・9)

国際カリタスは「総合的エコロジー」に関するキャンペーン『TOGETHER WE』 (ともに私たちは の意)に取り組んでいます。

過去半世紀にわたり、世界は力強い経済成長を遂げてきました。

しかし、その代償として、気候変動、森林伐採、海洋酸性化、大気・水質汚染などの環境悪化が広がっています。

また、最近の新型コロナウイルス感染症の蔓延は、社会的疎外などの分断を生み、移動や自由の制限、雇用や自立の喪失など、多くの人々の尊厳を奪ってきました。

これらの環境の変化によって最も被害を受けるのは、弱い立場においやられた人々、最も貧しい人々です。

現に、極度の貧困、過疎化、移民など、弱い立場の人々のいのちを脅かし、尊厳を踏みにじる事態をも生み出してきました。

(カリタスジャパンホームページより)

ケアの文化をともにはぐくむ祈り

-“Together We” キャンペーン推進のために-

わたしたちの父である神よ、

あなたはすべてを良いものとして造られました。

わたしたちはあなたの似姿とされ、

ともに創造のわざを大切にする使命を受けています。

神よ、ともに暮らす家である地球を

傷つけてしまったわたしたちをあわれんでください。

あなたとともにケアの文化をはぐくむことができますように

御子イエスの貧しさによって、

創造のたまものを分かち合い、豊かになることができますように。

あなたの愛によって隔たりを乗り越え、

人類が一つの家族になれますように。

神よ、聖霊を遣わしてください。

わたしたちが無関心にならないよう愛の火によって強めてください。

あなたの愛と正義によって

わたしたちを新たな連帯へと向かわせてください。

いのちが聖なるものであることをすべての人と理解し合い、

抑圧から平和に向かう、新しい生き方へと導かれますように。

あなたの愛といつくしみの道を歩むわたしたちが、

より良い明日のために、貧しい人々の叫びと地球の叫びを聞き、

ともに今日、行動することができますように。

わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン。

『TOGETHER WE』については↓

https://www.caritas.jp/2022/09/01/5902/

信仰の誇り

1998年公開の『プリンス・オブ・エジプト』(The Prince of Egypt)を久しぶりに観ました。

出エジプト記の、モーセ率いるイスラエル人のエジプト脱出を描いた、ミュージカルアニメーション映画です。

『十戒』『ベン・ハー』『パッション』などの作品と並んで、聖書の映画化としては史上最高の作品と評価されています。

25年前の作品ですが、その映像と音楽の素晴らしさは全く色褪せていません。

ひとつには、ストーリーが旧約聖書のとおりであり、余計な脚色がない、わたしたちがよく知っている、あのモーセの物語だからです。

わたしが一番好きな曲であると言っても過言ではない、テーマソング「When you beleive」は、ホイットニー・ヒューストンとマライア・キャリーによる美しいデュエットソングです。

イスラエル人の脱出、と先ほど書きましたが、映画の中のセリフでは「わたしはヘブライ人だ」とモーセが言っていました。

イスラエル人、ヘブライ人、そしてユダヤ人。

ヘブル(ヘブライ)人(Hebrew)

➡︎他民族からの呼び名。

特にエジプトの奴隷時代にそう呼ばれた。

「国境を越えてきたもの」「川向こうから来た者」の意味。

イスラエル人が異民族に自分を紹介する際に用いた言葉。

ファラオは自分の民全体に命じて言った、「ヘブライ人に男の子が生まれたなら、みなナイル川へ投げ込め。しかし女の子はみな生かしておけ」。

(出エジプト1・22)

イスラエル人(Israeli)

➡︎神から与えられた自らの呼び名。

現在のイスラエル人国家の市民を指す。

「お前の名はもはやヤコブではなく、イスラエルと呼ばれる。

お前は神と闘い、人と闘って勝ったからである」。

(創世記32・29)

ユダヤ人(Jew)

➡︎“バビロン捕囚”以降の呼び名。

いずれの呼び方にしても、自らの民族性に誇りを持っていることが感じられます。

この映画を観て強く感じるのは、「このストーリーを4000年以上言い伝えられて来たユダヤ人が、自分たちのルーツや信仰に誇りを持つのは当然のことだ」ということです。

実際の出来事かどうかは問題ではなく、言い伝えが書き残され、『自分たちの先祖は選ばれた民として神から導かれたのだ』と聖書に記されているということは、疑いようのない事実です。

アメリカに住む友人は「わたしはユダヤ人」と言いますが、映画ワンダーウーマンの主演俳優であるガル・ガドットは「わたしはイスラエル人です」と言っていました。

わたしは、生後八日目に割礼を受けた者、イスラエルの民、しかも、ベニヤミン族の出身で、生粋のヘブライ人です。

(フィリピ3・5)

パウロも、自分を説明するときにこのように使い分けています。

しかし現実には、今の混沌とした、国家としてのイスラエルを見ると複雑な気持ちになります。

民族としての、国際的に認められた国としての誇りが、裏目に出ているのかもしれません。

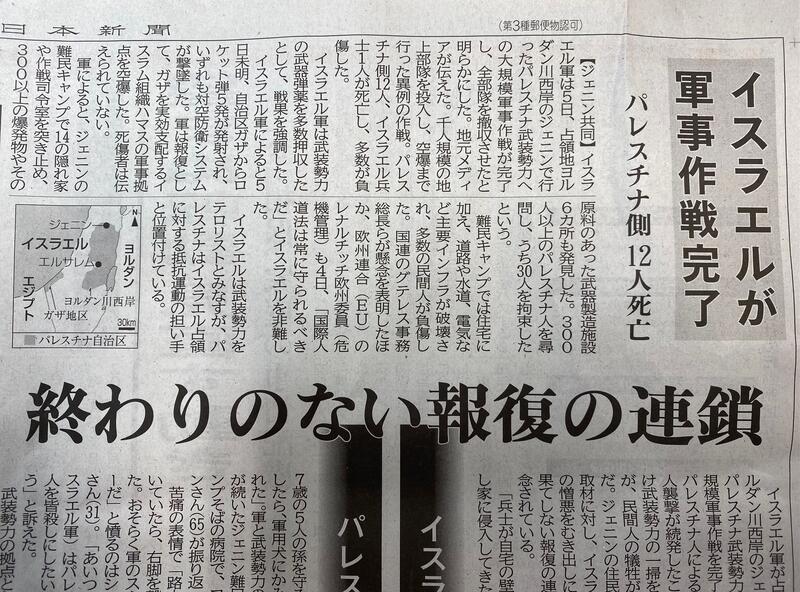

西日本新聞7/6の朝刊の記事によると、1948年のイスラエル建国で故郷を追われたパレスチナ人が難民となって移り住んでいるジェニンという街がパレスチナ武装勢力の拠点となっており、イスラエルによる大規模な軍事作戦で多数の死傷者が出ました。

昨年末に誕生した、対パレスチナ強硬派のネタニヤフ政権の政策により、反発するパレスチナ人のユダヤ人襲撃も増えています。

エジプトから逃れて荒野を40年にわたってさまよったヘブライ人は、その経験から他国の寄留者や弱い立場の人を虐げてはならないと教えられてきた、と聖書で学んだわたしは、こうしたイスラエルのニュースをいつも注視しています。

イスラエルに巡礼した2019年は、エルサレムにいても危険が迫っているような状況ではありませんでしたが、最近は旧市街(神殿のあたり)でも砲撃が起きています。

巡礼の間、バスを運転してくださったのはイスラエルに住むアラブ人の男性でした。

アラブ人とはアラビア語を話す人のことで、そのうち、パレスチナ自治区に住む人をパレスチナ人と言います。

複雑です。

ユダヤ人vsパレスチナ人の問題は、とても複雑なのです。

おそらく、解決することはないのでしょう。

それぞれが、民族と信仰に誇りを持っているのです。

娘シオンよ、大いに喜べ。

娘エルサレムよ、歓呼せよ。

見よ、お前の王がお前の所に来られる。

またお前についても、お前と血で結んだ契約の故に、わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

わたしはユダをわたしの弓として引き絞り、エフライムをその矢としてつがえる。

(ゼカリヤ9・9、11〜13)

出エジプト記24・6〜8にあるとおり、主はモーセを通してイスラエルと「契約の血」を結ばれたのです。

『プリンス・オブ・エジプト』はネットフリックス」でご覧いただけます。

テーマソングもyoutubeでぜひお聴きください。

疑いと信頼

「それは本当に当たり前か」

時には疑ってみることも必要です。

金曜日の大きなニュース、アメリカで長年採用されてきた「アファーマティブ・アクション」(積極的差別是正措置)が憲法違反であるとの判決がでました。

これは、1960年代に導入された、大学入学選考に際して黒人やヒスパニックの学生が一定の割合で優遇されるというものです。

「公正な入学選考を求める学生たち」の主張が認められた形です。

性的マイノリティーLGBTQに関して、性的指向や性自認についての特定の議論を学校の授業で行わないよう規定する法案、いわゆる「ゲイと言ってはいけない法」は、アメリカのマイアミ州で成立し施行されています。

昨年は、女性の中絶の権利を認めた1973年の「ロー対ウェイド」判決が覆されました。

アメリカは保守派が主流になってきた、と言えるでしょう。

黒人差別を禁止する流れでできたアファーマティブ・アクションが「白人差別だ」「不公平だ」とされ、性的マイノリティーの権利擁護が叫ばれる一方で「言ってはいけない」となり、、、、。

「人種や性的嗜好で人を差別してはいけないのは当たり前」と言われる一方で、他方の権利がこういった形で主張されるのも、また「当たり前」なのかもしれません。

サラは心の中で笑って言った。

主はアブラハムに言われた。

「なぜサラは笑ったのか。なぜ年をとった自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今ごろ、わたしはここに戻ってくる。そのころ、サラには必ず男の子が生まれている。」

サラは恐ろしくなり、打ち消して言った。

「わたしは笑いませんでした。」主は言われた。

「いや、あなたは確かに笑った。」

(創世記18・12〜15)

サラは主のことばを信じず、疑っていました。

この後に続く話では、ソドムとゴモラの全住民を土地もろとも滅ぼされた、厳しい神です。

同性愛が「ソドムの罪」と言われる所以となっています。

続いて、主の使いによってソドムから脱出させてもらったロトと、その二人の娘の近親相姦による家系存続のエピソード。

38章にある、ユダとその息子嫁のタマルの同様のエピソード。

聖書の注釈には、「家系を存続しようとする意欲は理解できるが、許されることではない。キリストの系図にはタマルが入っている。」と書いてあります。

マタイ1章のイエス様の系図を見ると、確かにこのタマルや、娼婦であったラハブの名前があります。

神であるイエス・キリストは、由緒正しい家系のおぼっちゃまではありません。

いわゆる罪人や当時嫌われていた異邦人をルーツに持ち、しかもそのことを聖書に書き記されている、「人」なのです。

あなた方によく言っておく。イエスラエルの中でさえ、これほどの信仰を見たことがない。

あなた方に言っておく。多くの人々が東からも西からも来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブとともに宴会の席に着く。

しかし、み国の子らは外の闇に投げ出される。

そこには嘆きと歯ぎしりがある。

(マタイ8・10〜12)

この「信仰」の意味は、その人を全面的に信頼して全てをその人に任せるという態度の現れのことです。

百人隊長は、イエス様に全幅の信頼を寄せました。

罪人であったとしても、その罪のためにその人の全てを疑ってはいけません。

あなた方によく言っておく。

徴税人や娼婦が、あなた方より先に神の国に入る。

なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなた方は彼を信じなかったが、徴税人や娼婦は彼を信じたからである。

あなた方はそれを見てもなお、悔い改めてヨハネを信じようとしなかった。

(マタイ21・31〜32)

その話は、そのニュースは本当か?!と疑ってみることは、ときには必要です。

そして、信じられないようなことでも、信仰によって全幅の信頼を持って受け入れた聖書の人々を自分に重ねてみることも、ときには大切でしょう。

アファーマティブ・アクションに関するニュース

https://www.yomiuri.co.jp/world/20230630-OYT1T50001/

ゲイと言ってはいけない法に関するニュース

https://lgbter.jp/noise/0155/

大事な掟

先週の父の日、友人男性たちは様々だったようです。

娘からプレゼントをもらえた人、「お父さんいつもありがとう」と息子から言ってもらった人、あと数時間で父の日が終わるのに何も起こる気配がない、、、と嘆いていた人。

我が家の場合は、父の一番のお気に入りの妹が帰ってきていたので、それが贈り物でした。

先日、ある神父様から「十戒の第4の掟はなんでしたか?」と突然質問されました。

「『あなたの父母を敬え』という、当たり前のことがわざわざ十戒に入っているのはどうしてだと思いますか?」と続けて質問されました。

答えは、カトリック教会のカテキズムにありました。

2005年に『カトリック教会のカテキズム綱要』編纂委員会委員長だったヨゼフ・ラッツィンガー枢機卿(故ベネディクト16世)は、以下のように述べられています。

カトリック教会のカテキズムは、「カトリックの教え全般についての正当な説明を行うことによって、教会が何を宣言し、どのような祭儀を執り行い、どのような生き方をし、日々どのような生活方針をもって祈るべきかをすべての人に知らせること」を目的としています。

これは、あらゆる年齢と境遇のキリスト信者の真理への渇きと、信仰をもたない人々の真理と正義への渇きとを満たすための、新たな源泉となるものです。

カテキズムは、(信仰を持たない人にも)わたしたちは人生をどう生きるべきか、何がわたしたちとこの世界に生きるに値する将来を与え得るのかといったことを教えてくれるものです。

第4の掟は、直接的にはこどもたちの父母との関係に関するものです。

この関係がもっとも普遍的なものだからです。

同じように、これは近親者との関係にも当てはまります。

(カテキズム2199)

父母と子どもたちの関係に留まらず、例えば教師に対する生徒の、上司に対する部下の、祖国に対する国民の義務にも及んで当てはめることができる、と書いてあります。

神の父性が人間の父性の源泉です。

両親が敬われる根拠はここにあります。

子どもたちの父母への尊敬は相互を結ぶきずなから生まれる自然の愛情によって培われます。

これこそ、神のおきてによって命じられているものなのです。

(2214)

「神様の父性が源泉、父なる神、わたしたちは神様のこども」、こうして紐解いて考えてみると、両親を尊敬し、感謝することは強いられるものではなく、自然と湧きあがるものだとわかってきます。

両親は、神の写しなのです。

地上を旅するわたしたちを、神様は「両親」に託したのです。

両親への尊敬(孝行心)は両親に対する感謝の心から生じるものです。

(2215)

心を尽くして父を敬い、また、母の産みの苦しみを忘れてはならない。

両親のおかげで今のお前があることを銘記せよ。

お前は両親にどんな恩返しができるのか。

(シラ7・27~28)

わが子よ、父の戒めを守れ。母の教えをおろそかにするな。

(箴言6・20~21)

両親へ従順の義務は子どもが後見から解除されるときに終わりますが、尊敬の義務のほうはいつまでたってもなくなるものではありません。というのは、その根拠が、聖霊のたまものの一つである神への畏敬にあるからです。

(2217)

イエス様は、世の中で最も弱い立場の人々を心に留め、癒し、導かれました。

そのことは、この第4の掟に繋がっていると言えます。

両親の老後や、病気・孤独・悲しみなどに際して、できる限りの物的・精神的援助の手を差し伸べなければなりません。

イエスはこの感謝の義務について語っておられます。

(2218)

モーセは、『お前の父と母を敬え』と言っている。

(マルコ7・10)

イエス様は、ファリサイ派の人々との問答でこうおっしゃり、神の掟を蔑ろにしていることを責められました。

この第4の掟に関するカテキズムを読んでいて、一番心に響いたのはこの箇所です。

孝行心は家庭生活全体の調和を生み出し、兄弟姉妹の関係にも影響を与えます。

両親への尊敬は家庭環境を明るくします。

(2219)

カテキズムではこの後、両親の子どもたちへの義務について述べています。

ここまで読んでみても、信仰の有無にかかわる書ではないことが伝わると思います。

わたしたちが大切にしなければならない掟、十戒のうち4から10は「当たり前のこと」なのです。

ですが、とても難しいのがこの第4の掟です。

この記事でお伝えしたかったことは、この2つです。

①神の父性が人間の父性の源泉である。

②両親への尊敬は家庭環境を明るくする。

今週も、心に刻みたい教えをいただきました。

カテキズムは、要約版もあります。

どう生きるか

梅雨の中休み、一足早い夏がやってきたかのようです。

父の日でしたね。

テレビで「母の日よりも世間では意識が低い」と言っていましたが、世のお父様方はなにかプレゼントがありましたか?

ヨブ記を読みました。

ヨブ記は、どうすれば苦悩の状態を信仰のうちに生きることができるか、を考えさせてくれます。

故カルロ・マリア・マルティーニ枢機卿は、自信の著書の中でこのように書いておられます。

(31章の「ヨブの潔白の証言」について)ヨブは自分の人生のさまざまなときに、正しく行動したということを確かめ得ました。

このような人間はけっして実在しなかったのです。

明らかに架空の人物、極限例、すべてのことを常にただ立派にだけ行う楽園のアダムの投影です。

なぜ、自分はかつて誰に対しても、いかなる悪も犯さなかった、瞬時の過失の自覚さえないと宣言して、全世界を告発するこの男を理解しようと試みる必要があるのでしょうか。

それは、たとえヨブのような人間が存在するとしても、30章に描かれている悲劇的な試練を免除されることはなかったということを確信するためです。

試練は神対人間の関係にはつきものです。

試練は、人間と神とのかかわりがどれほど真実であるか、この関係がどれほど無私無償のものであるかということと関連しています。

そして人間と神とのかかわりが真実であるかどうかは、報いが止むときにはっきりとあらわれます。

ヨブ記の著者は、単に罪からの清めという意味を超えるような試練を与える神という、神の秘儀の一側面を追求しています。

(『ヨブ記の黙想 試練と恵み』より)

わたしたちの状態は、正しいヨブとは全く違います。

日々の生活のなかで、人間関係において、義務についての取り組みにおいて、わたしたちはどのような生き方をしているでしょうか。

週刊誌報道で追い込まれる有名人のニュース、事件を起こした人とその家族について執拗に繰り返される報道、自分の気に入らない人へのSNSでの誹謗中傷など、自分のことは棚に上げて人には非常に厳しい、というのが最近の傾向のように思います。

つまり、現代は「不寛容の時代」だと感じられて仕方ありません。

イエス様がおっしゃった「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、この女に、まず石を投げなさい」という言葉を身に染みて理解しているわたしたちは、自分が日常で犯している罪がいかに多く、人を裁くことはできない、ということをわかっています。

わたしの聖書には、聖書100週間で教わったことがあちこちに記してあります。

知恵はどこで見出されるのか。

悟りのある所はどこか。

人はそこに行く道を知らない。

また、それは生ける者の地では見出せない。

深淵は『それはわたしの中にない』と言い、海も、『それはわたしの所にもない』と言う。

知恵はどこから来るのか。

悟りのある所はどこか。

それは、すべての生き物の目に隠され、空の鳥にも隠されている。

しかし、神はそこに至る道を弁えておられ、それが在る所を知っておられる。

神が風の強さを定め、

水の量を量り、

雨に限度を、雷に道を設けられたとき、

神は知恵を見つめ、それをほめたたえ、それを確かめ、それを調べ上げられた。

そして神は人に仰せになった。

『主を畏れること、これこそ知恵であり、悪を離れることは悟りである』と。

(ヨブ28・12~28抜粋)

神父様から教わったことを、聖書に書き入れていました。

「知恵」とは、「どう生きるか」ということ。

人生の真実を悟り、物事の本質を理解するには、経験だけでは足りず、神から来る知識が必要。

こう、教わりました。

どう生きるか。

人生の真実も物事の本質も、生きていく限り追い求めるものでしょう。

ヨハネ23世の『魂の日記』からの抜粋です。

「年を重ね経験を積みながら成熟していくに従い、自分自身の聖化と奉仕において成功するための一番確実な道は、一切のことを最高に簡素で穏やかなものにすることだと思う。

そのためには自分のぶどう園のむだな葉っぱやつるを注意深く剪定し、真理・正義・愛を大切にすることである。

これこそ、この世の知恵を恥じ入らせる確かな知恵である。」

深いお言葉です。

洪水のようにメディアから流れてくる情報に飲み込まれないように。

人のことを気にしすぎて余計なストレスを抱えないように。

自分の見た目を過度に気にせずに。

無駄をそぎ落とした穏やかな生活を。

どう生きるか。

こう生きたいものです。

初聖体の喜び

世界各地の教会でも、この日曜日は初聖体の子どもたちを祝福するミサが行われたことでしょう。

久留米教会でも、3人の子どもたちの記念すべき日をお祝いしました。

彼女たちの晴れやかな顔を見て、喜びに溢れた幸せな日曜日となりました。

初めて聖体拝領した日のこと、覚えていらっしゃいますか?

わたしは、うっすらとした記憶ですが、「嬉しい!」と感じた気持ちを思い出しました。

生きておられる父が、

わたしをお遣わしになって、

わたしが父によって生きているように、

わたしを食べる人もわたしによって生きる。

これは天から降ってきたパンである。

先祖は食べたが、

それでも死んでしまったようなものではない。

このパンを食べる者は、永遠に生きる。

(ヨハネ6・57〜58)

コロナ禍は、ご聖体をいただくことが出来なかった日々がありました。

そして今、以前の教会の姿に戻りつつあります。

間違いなく、以前いただいていたご聖体と、今日いただいたご聖体は、違った意味合いを持っているような気がしています。

習慣的に口にしていたご聖体が、今はまるで、話しかけてくるような存在になったのです。

「いただいているお恵みに感謝します。

いただいている役割に感謝します。

お導きくださっていることに感謝します。」

そう心の中で唱えながらご聖体を味わうことが、一週間の始まりの記念として、ようやくわたしの中で定着してきました。

当たり前のことだ、と思われるかもしれませんが、今日の子どもたちの様子を見ていて改めてそう感じています。

今日からの一週間も、神様のお導きを信じて、穏やかに、優しい気持ちで過ごしたいと思います。

不完全なわたしたち

梅雨とはいえ、朝晩は空気が澄んでいて日中はカラッと暑く、とても気持ちの良い初夏の久留米です。

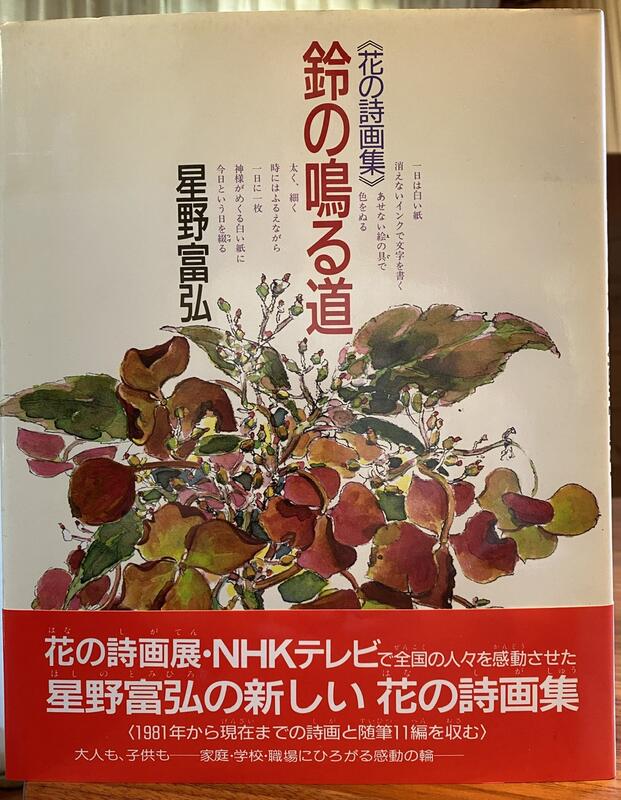

先週ご紹介した本には、星野富弘さんについて書かれている箇所があります。

星野さんは、大学を卒業してすぐに体育教師となり、24歳の時に授業中のケガが原因で頚髄損傷を負います。

首から下が完全にマヒしますが、2年後、口にくわえたペンで字を書く練習を始めます。

初めは、紙に点を書くだけで精いっぱいだったそうですが、「口で字を書くことをあきらめるのはただ一つの望みを棄てることであり、生きるのをあきらめることのような気がした」と。

次第にキリスト教に惹かれていくのですが、すぐに全てを信じることはできなかったといいます。

ですが、同じ病室で、病気の治る日に備えて懸命に努力している人をみて、少しずつ考えが変わっていったのです。

「いつかは分からないが、神様が用意していてくれるほんとうの私の死の時まで、胸を張って一生懸命生きようと思った」のです。

ケガから3年半後、病室で洗礼を受けます。

「私のいまの苦しみは洗礼を受けたからといって少なくなるものではないと思うけれど、人を羨んだり、憎んだり、許せなかったり、そういうみにくい自分を、忍耐強く許してくれる神の前にひざまずきたかった」と述べています。

主のすべての業は何と慕わしいものであろう、見ることのできるのは火の粉にすぎなくとも。

これらすべてのものは生き、永久に残り、すべての用を果たし、もろもろの必要に応じる。

万物はことごとく対をなし、一つは他の一つに対応する。

主が造られたもので不完全なものは何一つなかった。

一つのものは他のものの長所をさらに強める。

誰が、主の栄光を見飽きる者があろうか。

(シラ42・22~25)

わたしは、以前も書いた通り、20歳で大病をしたことをきっかけに洗礼を受けました。

後に、ある方から「成人洗礼の人は、病老苦死が洗礼の理由になる場合が多いよね」と言われたことがあります。

まるで、病気の苦しみから逃れるために受洗したと言われた気がして、若かったわたしは傷ついたものです。

ご紹介している本の著者は、星野さんについてこう書いています。

彼は、自分の状況について神を恨むとか、神を疑うとか、そのようなことは一切口にしていません。

彼は、むしろ神に惹かれていったのです。

決して神にすがりはじめたのではありません。

そうではなく、神に感謝する気持ちを持ち始めたのです。

(石川明人 著『宗教を「信じる」とはどういうことか』より)

星野さんやわたしのように、ケガや病気をきっかけに信仰に惹かれていった方は、おそらく多くの場合、同じ気持ちだと思います。

ケガや病気が治ったことへの感謝、ではなく、「与えられた、新しい自分の人生を生きることを受け入れることができた」ということへの感謝です。

シラ書には「主が造られたもので不完全なものは何一つなかった。」とありますが、わたしなりの解釈では、「ひとりでは完全ではなく、互いに補い合い、神を信じることで完全なものになれるよう造られた」と考えます。

旅をした人は多くのことを知っており、

経験豊かな人は知識をもって語る。

試練に遭ったことのない人は僅かなことしか知らない。

しかし、旅をした人は賢さを増す。

(シラ34・9〜10)

星野さんは教会に通えないので、ザアカイを思っていちじくの木の下までお散歩をして考える、と詩にされています。

彼は自分で動けないのですが、日々、旅をされているのだ、と詩画集を見ていて感じるのです。

わたしも入院中に、母校の修道会のシスター方が代わるがわるお見舞いに来てくださっていました。

その際にいただいた星野さんの詩画集は、今でも大切にしています。

福音書、という詩画があります。

毎日見ていた

空が変った

涙を流し 友が祈ってくれた

あの頃

恐る恐る開いた

マタイの福音書

あの時から

空が変った

空が私を

見つめるようになった

不完全な存在だからこそ感じ取ることができる、素直に信じる気持ち。

星野さんの詩から、そのような、忘れてはいけないものを感じます。

信じるとは

二日市教会の献堂式に参列しました。

新しい教会のスタートに立ち会える機会はなかなかないことですので、素晴らしい体験でした。

・・・・・・・・・・・・

わたしは、この人々のためだけではなく、彼らの言葉によってわたしを信じる人々のためにもお願いします。

どうか、すべてのものを一つにしてください。

父よ、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるように、

彼らもわたしたちのうちにいるようにしてください。

あなたがわたしをお遣わしになったことを、世が信じるようになるためです。

また、わたしはあなたからいただいた栄光を彼らに与えました。

わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです。

あなたがわたしをお遣わしになったこと、そしてあなたがわたしを愛してくださったように、

彼らも愛してくださったことを、世が知るようになるためです。

(ヨハネ17・20〜23)

イエス様が捕えられる直前に、「自分のため」「弟子たちのため」そして「信者のため」に祈られた言葉がまとめられているのが、ヨハネ17章です。

この20〜26は、信者のために祈りを捧げられたものです。

わたしたちは、何を信じているのでしょうか。

カトリック信者である、とは、何を信じているということなのでしょうか。

先日、ジュセッペ神父様がお説教でおっしゃいました。

「信仰とは、大理石の柱のようなものではありません。

病気や困難が起きた時、疑うことがあるのは当然のことです。」

今、この本を読んでいます。

中身を少しご紹介しますと、著者の石川さんによると、イエス様が十字架上で「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と絶叫したのは、神に対する抗議だったのだ、と。

わたしは、旧約聖書を大切にされていたイエス様が最後に詩編の祈りを口にしたことは神への信頼の証である、という教えを納得して理解していましたので、石川さんの「無理のあるこじつけだ。激痛の中での壮絶な人生の今際の際に、本当に言いたいことをズバリと言うのが自然なことだ。」という論調には疑問を感じました。

ですが、その後にこう書いてありました。

イエスのこうした言葉は、「信じる」と矛盾するものではないと言うべきかもしれません。

本当に全く神を信じていなかったら、神に対する抗議や疑いが口から出てくるはずがありません。

神に対する文句は、神の存在が前提とされていなければ不可能です。

本当に神を「信じ」ていて、本当に「神は我とともにある」と考えているからこそ、抗議や疑いを含めて、神に対して何かを言うことができるわけです。

苦しいときには神に文句を言ってもいいし、その存在を疑う言葉を口に出しても構わないでしょう。

ちっぽけで愚かな人間が、その狭い視野であれこれ文句を言ったり疑ったりしても、それにも関わらず常に我とともにいてくださるものを「神」と呼んでいるはずだからです。

確かに、イエス様は神である前に、わたしたちと同じ「人」であられました。

イエス様でさえ、神様に抗議され、神様の全能性を疑うような言葉を口にされたのだから、わたしたちもそのような弱い存在であることを恥ずかしく思うことはない、と思えます。

マザーテレサの死後に刊行された彼女の書簡とその解説の書「マザーテレサ 来て、わたしの光になりなさい!」の中には、彼女がある神父様に宛てた手紙が紹介されています。

「わたくしの魂のなかで神の場は白紙です。

わたくしの内に神は存在されません。

神を欲する痛みが非常に強いので、わたくしはただただ神を求めるのですが、わたくしが感じるのは、神がわたくしを望まれないことです。神は不在です。」

マザーテレサでさえ、このような心境になられたことがあるのです。

このように、むしろ「信じることができません」と素直に告白することこそ、真の意味で信仰的なのかもしれない、と本の著者は言います。

ヨハネの福音書にあるように、

「あなたがわたしをお遣わしになったこと」

「あなたがわたしを愛してくださったように、彼らも愛してくださったこと」

わたしたちは、このことを信じているのです。

神様は全能であり、祈ればなんでも叶えてくださるのだ、といった都合のいいことだけを信じるのが信仰ではありません。

今週の聖書朗読と読書から、改めて良い気づきが得られました。

世界遺産の姫路城、またの名を白鷺城に行ってきました。

(今日の記事とは関係ないのですが、あまりにも美しかったので。)

一致した祈り

ミサで1番好きな時間は、皆さんが一緒に『主の祈り』を唱える時です。

新しい典礼になり、完全に覚えられていないセリフもありますし、まだ、「また司祭とともに」と唱えていらっしゃる方も多いのですが、ミサの中で、『主の祈り』を唱える時は、集っている信徒が一致して、神様に感謝の祈りを捧げている実感があるのです。

毎週、二人の司祭と神学生によるごミサに与れる久留米教会は、本当に恵まれています。

・・・・・・・・

先日、叔父が亡くなりました。

わたしもとても可愛がってもらいましたし、何より父とは仲の良い兄弟でしたので、突然の死にただただ呆然としました。

あまりにも急なことでしたから、お通夜も葬儀も、家族親戚一同、涙に暮れるというよりも、お正月にさえ一同に会することのない人々が集まり、賑やかな優しい時間を過ごしました。

葬儀の際にお坊さんが唱えるお経を聞きながら、皆さんと共に手を合わせて「南無阿弥陀仏」と唱える瞬間に、「あ、これはミサの時に感じるのと同じだ」と思ったのです。

おそらく、会場にいたほとんどの方が、熱心な仏教徒というわけではなかったと思います。

ですが、叔父のために参列してくださり、葬儀の際にしか手にしないであろうお数珠を指にかけ、叔父の安息を願って「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と何度も共に唱えるのです。

わたしたちの主イエス・キリストの神、栄光に輝く父が、神を深く知るための知恵と啓示との霊をあなたがたに与えてくださいますように。

そして、あなた方の心の目が照らされて、神の招きに伴う希望がどのようなものであるか、聖なる人々が相続する、約束されたものの栄光が、どれほど豊かであるか、また、神の力強い威力ある働きかけに従って、信仰をもつわたしたちに及ぼされる力が、どれほど偉大なものであるかを、あなた方が知ることができるように祈っています。

教会はキリストの体です。

このキリストこそ、教会のすべてのものが、すべてにおいて満たされていくもので満ちておられる方です。

(エフェソ1・17〜19、23)

この、パウロの祈りでパウロが言う「すべてのものが、すべてにおいて満たされていくもの」とは、わたしたちが心を合わせて祈る気持ち、キリストに結ばれたわたしたちの一致した祈りではないかと思います。

G7が広島で開催されました。

平和公園で並んで献花をし、目を閉じて黙祷を捧げた各国の首脳たちも、あの瞬間は「犠牲になられた皆さんの安息」を一致して祈っていたことでしょう。

あくまでもへりくだりと優しさをもち、広い心で、愛によって互いに耐え忍び、平和という絆で結ばれて、霊のもたらす一致を大切に保つよう熱心に努めてください。

(エフェソ3・2〜3)

ウクライナのゼレンスキー大統領が広島についてすぐ、「平和はさらに近づくだろう」とツイートされたそうです。

実際には「もっと武器を、もっと戦車を。戦闘機も!」と言うために来られたのかもしれません。

それでも、広島という地で多くの国の首脳たちが、「平和に向かって一致団結して行こう」という姿勢を見せることには感動しています。

聖霊による一致のうちに、あなたとともに神であり、世々とこしえに生き、治められる御子、わたしたちの主イエス・キリストによって、戦禍に苦しむ人々の憂いと悲しみが一日も早く取り去られますように。

アーメン

3年ぶりに、女性の会によるコーヒーバザーが開催されました。

共に歌う喜び

教会のこの風景が戻ってきました。

今年から、入祭と閉祭の聖歌を歌い始めていましたが、この日曜日のミサはマスク着用が任意となり、人数制限も設けずにみなさんと共に聖歌を歌える喜びを嚙みしめました。

旧約の時代から、神様からの恵み、愛、救いを体験した人々が、心にわきあがる感謝や喜び、感動や信頼を詩や歌にして表現してきました。

聖書の中には、神への賛美がたくさん記されています。

ダビデは神の護りに対する確信と信頼(詩編23編)を、イエス様の受胎を告げられたマリア様は計り知れない神の恵みへの畏れと感謝と喜びを詩に表し(ルカ1・46~55)、獄中のパウロはシラスと共に苦難の中から讃美歌を歌い祈っています(使徒16・25)。

イエス様は、ゲツセマネの園へ向かう前に弟子たちと賛美の歌を歌っています(マルコ14・26)。

神様と向き合い、大きな恵みや愛を受けて生きるわたしたちが、その感謝や喜びを表し、苦難の中にあっても神への信頼を歌うのが聖歌であり、それは、心の奥深くから湧き出る「祈り」なのです。

【一般社団法人キリスト教学校教育同盟ホームページを参考に抜粋】

https://www.k-doumei.or.jp/publications/backnumber/2007_07/2007-07-16/

全地よ、神に喚呼せよ。

み名の栄光をほめ歌い、栄えある賛美を捧げ、神に申しあげよ、

「全地はあなたを拝み、ほめ歌い、あなたの名をたたえて歌います。」

諸国の民よ、わたしたちの神をほめ、賛美の声を響かせよ。

(詩編66・1〜4、8)

ミサでみなさんと共に歌うことは、わたしたちにとって特別なことであり、同時にごく当たり前のことでもあります。

葬儀ミサでも、わたしたちは共に心を合わせて祈るように歌います。

全員が聖歌隊のように完璧に音を合わせて歌うことが出来るのが理想かもしれませんが、なかなかそうは行きません。

でも、それで良いのです。

共に歌う、共に祈りの表現を神に向かって届ける、このことが大切でしょう。

7年ほど前、フィリピンのタグレ枢機卿を久留米教会にお迎えしてミサを司式していただきました。

フィリピン式のミサでは、明るい聖歌をたくさん歌います。

「神様ありがとう!!神様大好き!」という感じで。

知らない曲ばかりでしたが、わたしも楽譜を見ながら大きな声で歌いました。

とにかく楽しかった!

後で、当時の主任司祭に「ミサが楽しい!と思ったのは初めてだった!!楽しかった!!!」と言ったらショックを受けていましたが。(笑)

・・・・・・・・・・・・・・・・

14日は母の日であり、世界広報の日でした。

わたしもこうして、ホームページと広報誌の『みこころレター』を通して、久留米教会の広報の役割をいただいております。

宮﨑神父様がお説教で、「毎日、様々な媒体を通して洪水のように押し寄せてくる情報をしっかりと見極める必要」についてお話しされました。

そして、「教皇様、司教様が発せられるメッセージを受け止めてください。全て福音に基づいている情報であり、わたしたちの信仰生活に有益なものです。」とおっしゃっていました。

聖書と典礼の最終ページに書いてあったように、「わたしたち一人ひとりがお互いにキリストを伝えるメディアとなるように招かれている」ということを、広報の役割を務めながら痛感しています。

わたしたち一人ひとりの言動から、信仰を持つことの意味、久留米教会の魅力、そうしたものを発信することができますように。

自分は何者か

雨に打たれる植物を見ると、心から癒される気持ちがします。

荒野の40年

ヨベルの年(7年×7回)

12使徒

聖書には、キーワードとなるこうした数字があります。

1年が12ヶ月なのは、月が地球を1年間にほぼ12回転することから来ています。

このことは、地球から見ると月の満ち欠けが1年間に12回繰り返されることを意味しています。

古代の人々は自然を観察してこのことを理解し、「12」という数字に自然に特別な意識を持つようになったのです。

ギリシア神話には、オリンポス山の山頂に住んでいると伝えられる12神が。

ピアノの鍵盤は、1オクターブはドからシまでに、白が7個と(半音の)黒の5個の合計12個の鍵盤。

アメリカ、イギリスの陪審員は12人で、これはキリストの12使徒からきていると言われています。

星座は12個、日本では干支は12ですし、日本語には「十二分」という言い方があり、これは「十分」を超えてさらに上を強調する意味合いで使用されます。

十二単衣とはたくさんの衣、ということ(実際には12枚着ていない)らしいです。

最近の若い人は「あなた何年生まれ?」とか聞くのでしょうか。

「今年は年男だ」

誰かがそう言ったら、自然と「あら、じゃぁ今年は48歳なのね!」などとわかります。

このように「12」という数字は不思議なもので、わたしたちの生活に根付いているのです。

教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。

バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして、固い決意をもって主から離れることのないようにと、皆に勧めた。

バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。

こうして、多くの人が主へと導かれた。

それから、バルナバはサウロを捜しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。

二人は、丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。

このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。

(使徒言行録11・19~26)

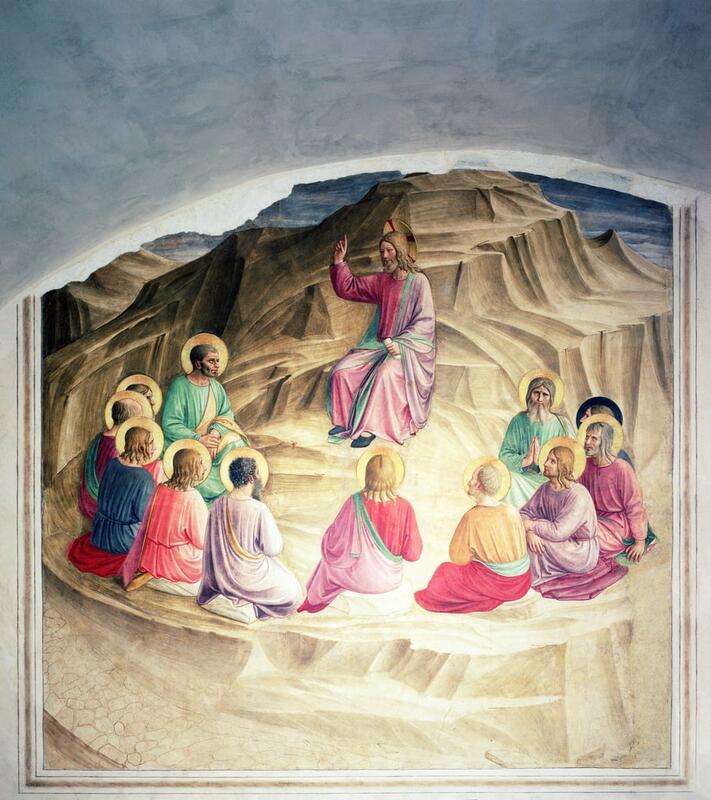

フラ・アンジェリコ『山上の説教』

「使徒たちの中で、自分は誰に近いだろう」と考えたことはありませんか?

GW中に読み返した本の一つに、12使徒をわかりやすく表現したものがありました。

(以下は、わたしの抜粋です。)

⭐︎ペトロ

漁師あがりの一番弟子

岩を意味するペトロというニックネームをイエスに付けられたが、何があっても動じない岩のような人にはなかなかなれなかった。

⭐︎アンデレ

ペトロの弟で、裏方タイプの穏健派

最初の弟子の一人だが、ずっと「ペトロの弟」で過ごした。

穏やかで控えめな男だが、アンデレとは「男らしい」という意味。

主役でないが渋い奴。

⭐︎ヤコブ

魚屋の息子で、怒りっぽいが頼りになる、スペインの守護聖人。

ヤコブとヨハネ兄弟の母はマリアの従姉妹。

怒りっぽいのでイエスは雷の子というあだ名をつけた。

イエスの死後すぐ、地中海をまたにかけて布教に飛び回ったことで、ホタテ貝がシンボル。

⭐︎ヨハネ

イエス“最愛の弟子“はのちに福音書を記す。

実家の魚屋は従業員が何人かいて、裕福な“いいとこのボン“で通っていてプライドの高い若者だった。

イエスの死後、マリアを自分の家に引き取って亡くなるまで実の息子のように世話をした。

拷問を受けても死なず、12使徒の中で殉教しなかったのはヨハネだけ。

⭐︎マタイ

嫌われ者の徴税人から出世、師の教えを書き残したペンの人。

イエスが生きている間は特に目立つ弟子ではなかったが、師の言動を注意深く見守り、記録していた。

⭐︎トマス

“復活“をなかなか信じない厭世家

復活したイエスが最初に弟子たちに現れた時も、聖母マリアが大勢の天使に迎えられて天に昇った時も、トマスはたまたまその場にいなかった。

頑なで疑り深い。

⭐︎フィリポ

優柔不断で慎重な、いちばんの古株

「パンと魚の奇跡」「最後の晩餐」でのエピソードからも、頭の固いリアリストだったことがわかる。

ギリシャ語を話すユダヤ人信徒のリーダー格となり、ギリシャを始め、スキタイ地方や小アジアなどに布教した。

⭐︎バルトロマイ

生皮を剥がれて殉教した学者肌の人格者

ヨハネ福音書のナタナエルと同一人物。フィリポによってイエスを知り、世界の果てとされていたインドにまで布教した。

⭐︎シモン

イエスの弟子になる前は、過激なユダヤ民族主義者集団である「熱心党(ゼロテ)」の一員。

⭐︎小ヤコブ

先輩使徒にスペインの守護聖人になったヤコブがいるので、区別のため「小」ヤコブと呼ぶ。

若かったからか、身体が小さかったからか。

⭐︎タダイ

ルカ福音書には「ヤコブの子ユダ」として登場する。

シモンと共に、ペルシャにまで布教する。

⭐︎ユダ

裏切り者の代名詞とされるが、弟子の中でも優れて理性的。

遠藤周作は「イエスの生前、彼の真意を理解していたのはユダだけだった」と記す。

久しぶりに読み、思い出した確信がありました。

12人はやはり、「素晴らしい人だったから選ばれた」のではない、ということ。

他の11人よりもユダの方がずっと素直で正直だったのだ、ということ。

心を騒がせるな。

神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい。

(ヨハネ14・1)

自分のことを重ねて使徒たち、弟子たちの逸話を見てみると、わたしにはトマスやフィリポのように頑なな面があり、またマタイのように人の話を注意深く書き留めるところもあり、ユダのように正直すぎるところもあり。。。

バルナバのように、聖霊と信仰に満ちたキリスト者でありたい、と思います。

パウロと激しく議論して、お互いに信念を曲げずに各々宣教に赴いたエピソード(使徒15・36〜40)は、「わたしもそうしそうだわ」と思ったり。

自分とは一体何者なのか、こうして聖書の登場人物になぞらえて考えてみるのも面白いものです。

5月の祈り

5月は聖母の月となっています。

先日、宮﨑神父様とお話ししていた時、「5月は、召命、ウクライナの平和とともに、世界中で迫害されている教会のためにも祈りたい。」とおっしゃっていました。

メディアの規制がなされている影響か、最近はあまり報道されませんが、中国では教会が破壊されるなどの信仰弾圧が起こっています。

アジアは、地球上の面積の約30%を占めています。

約46億人の人々が住んでおり、アジア全域で2,300以上の言語が話されています。

また、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教、シーク教、道教、儒教など、主要な世界宗教の発祥地でもあります。

もっとも突出した宗教はイスラム教で、12億人が信仰しており、次いでヒンドゥー教が9億人となっています。

アジアに住む46億人のうち、カトリック信者は全人口の3.31%に過ぎませんが、教育、医療、社会福祉、貧しい人々や社会から疎外された人々への援助の分野で大きな貢献をしています。

(アジア司教協議会連盟 シノダリティに関するアジア大陸総会最終文書(2023年3月16日)より)

文化大革命の終わりに推定300万人いたとされる中国のプロテスタント教徒の数は、2021年の集計で1億人を超えたと言われています。

(中国政府の発表では3,800万人)。

さらに、カトリック教徒は推定1,000万~1,200万人はいるとされているそうです。

カトリック教会で掲げる聖母マリア像に代えて、習近平氏の肖像を掲げるように強制するところも現れている、と以前報道されていました。

その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に散って行った。

しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。

一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。

さて、散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。

フィリポはサマリアの町に下って、人々にキリストを宣べ伝えた。

群衆は、フィリポの行うしるしを見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。

実際、汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出て行き、多くの中風患者や足の不自由な人もいやしてもらった。町の人々は大変喜んだ。

(使徒言行録8・1~8)

この箇所は、フランシスコ会訳聖書では『教会に対する迫害』『フィリポのサマリア宣教』というタイトルが付けられています。

当時のユダヤ人にとって、サマリアは毛嫌いしていた人々の住む地域でした。

ここでの弟子たち(フィリポたち)はヘレニスト(ギリシャ語を話す人々)を指しているので、よりプライドの高いユダヤ人たちだったであろうと想像できます。

その彼らが、サマリアでまで宣教を行ったのです。

歴史的に見ると、宗教は迫害を受けてさらに強められてきた面もあるかもしれません。

昨年来、いわゆる新興宗教の問題がクローズアップされていますが、信仰体験によって強められた信仰心は、叩かれ、禁止されることでより強まることがあるのではないでしょうか。

聖書に書いてあるとおり三日目に復活した

(1コリント15・4)

ここで大事なのは、「三日目に」ではなく「聖書に書いてあるとおり」だ、とベネディクト16世の本にありました。

「三日目に」を直接に証明する聖書の箇所はなく、神学的に意味のある日付ではないのです。

ホセア書6・1~2には「さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが、いやし我々を打たれたが、傷を包んでくださる。

二日の後、主は我々を生かし三日目に、立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。」とあり、これが根拠だとする聖書学者もいますが、ベネディクト16世によると、この箇所は、罪を犯したイスラエルの痛悔の祈りであり、死からの復活について書かれてはいない、といいます。

十字架の後三日目の日曜日に起きた出来事が、この日に特別な意味を与えているのです。

つまり、空の墓を見つけた日であり、復活した主との初めての出会いに結び付いた日。

さらに言えば、以前ここに書いたように、「弟子たちの」「わたしたちの」復活体験を記念する日が「三日目」なのです。

当時は、ユダヤ教の安息日(金曜の日没から土曜の日没まで)の掟が聖書を根拠として固く守られていましたが、それに代わるキリスト教の新しい習慣として、1世紀末には日曜日が主の日として定着しています。

空の墓の発見と復活した主との出会い、という並外れた出来事が起きた「三日目」、つまり日曜日が安息日と置き換わったのは、当時の社会にとって革命的な変化であったはずです。

教えを信じ、洗礼を受けたキリスト者は、何かしら個別の復活体験を持っています。

わたしたちは、正しい牧者に導かれ本物の門を通ることで救われた、という経験があります。

建物としての教会を壊されても、その信仰が消えるわけではありません。

聖母の月に、信仰を享受できていることへの感謝とともに、迫害を受けているキリスト者たちのためにお祈りしましょう。

力づける言葉

今週は、初夏を思わせるような陽気でした。

だれか人の役に立つ、というのは本当にうれしく、幸せを感じることが出来ます。

「必要とされること」「それに応えること」は、人間関係の構築においてとても重要な要素だと思っていて、いつも「わたしにできることがあれば」と行動するよう、心がけています。

先日お会いした方が、「人のためになること、人が喜んでくれることをすること、これがわたしのモットーです」とおっしゃっていました。

思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

神が、あなたがたのことを心にかけていてくださるからです。

身を慎んで目を覚ましていなさい。

あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、だれかを食い尽くそうと探し回っています。

信仰にしっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗しなさい。

あなたがたと信仰を同じくする兄弟たちも、この世で同じ苦しみに遭っているのです。

それはあなたがたも知っているとおりです。

しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわち、キリスト・イエスを通してあなたがたを永遠の栄光へ招いてくださった神御自身が、しばらくの間苦しんだあなたがたを完全な者とし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。

力が世々限りなく神にありますように、アーメン

(1ペトロ5・6~10)

わたしが大好きな聖句のひとつです。

「思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい」

思い煩ったことの無い人はいないと思います。

不安や心配事を抱えている人に、自分の経験から「神様にお任せするといいよ」と伝えてあげられるのも、わたし自身がそう言ってもらったことがあるからです。

強め、力づけ、揺らぐことのない気持ちを得ることができた経験があるから、必要としてくださる方にわたしができること、その方が望むことをすることで、また、わたし自身が強められる気がします。

わたしは常に主を思い浮かべる。

主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない。

この故に、わたしの心は喜び、はらわたは楽しみ、わたしの身は安らかに憩う。

あなたはわたしの魂を陰府に捨て置かれず、忠実な者に墓の穴をお見せになりません。

あなたはわたしに命の道を示してくださいます。

あなたの前には溢れる喜び、あなたの右には永遠の楽しみ。

(詩編16・8〜11)

23日のミサで、この聖句が引用された使徒言行録が読まれました。

「主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない」

強められ、力づけられる御言葉です。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃったように、「御言葉に勇気をもらい、ご聖体をいただくことで力をいただくのがミサ」ということを、心から実感できた日曜日でした。

久留米教会にはいろいろな活動グループがありますが、そのひとつ、そして一番期待されているのが青年会の存在です。

井上つばさくん、中園ふみやくん、この2人が、新生・久留米教会青年会を率いてくれることになりました。

みんなのはじけるような笑顔、どうですか!?

そこで、十二人は弟子をすべて呼び集めて言った。

「わたしたちが、神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。

それで、兄弟たち、あなたがたの中から、“霊”と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。

彼らにその仕事を任せよう。わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。」

一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、ほかにフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラオを選んで、使徒たちの前に立たせた。

使徒たちは、祈って彼らの上に手を置いた。

こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。

(使徒6・2~7)

自分にできること、自分が周囲の人から求められていること、どうすれば隣にいる人を喜ばせることができるか。

そう考えながら生きることができるのは、最高の幸せではないでしょうか。

赦されること

.

さて、ペトロとヨハネは、午後3時の祈りの時間に神殿に上っていった。

すると、生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。

この男は、神殿に入る人々に施しを乞うために、毎日、「麗しの門」と呼ばれる神殿の門の所に置いてもらっていた。

彼はペトロとヨハネとが神殿に入ろうとするのを見て、施しを乞い求めた。

ヨハネとともにいたペトロは、彼を見つめて、「わたしたちを見なさい。わたしには銀も金もない。しかし、わたしの持っているものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい。」

そして、彼の右手を取って立ち上がらせてやると、躍り上がって自分で立ち、歩き出した。

神を賛美しながら、二人とともに神殿に入っていった。

(使徒3・1〜8)

エルサレム神殿の門の一つです。

2000年以上まえに、このあたりに罪の赦し、身体の癒しを求めて座っていた人たちがいたのでしょうか。

支援させてもらうようになって5年になる方がいます。

数日前、その方からお電話がありました。

「選挙の期日前投票に連れて行ってもらえないでしょうか。」

5年前に、ある神父様から紹介されたとき、その方は少し体調の優れない様子でした。

次第に身体が弱り、寂しさもあり、お酒に溺れるようになってしまい、入退院を繰り返すようになりました。

この5年の間に、色々な問題、ハプニング、、、がありました。

時には、掃除に行った時や電話口で、わたしに荒々しく怒鳴ることも。

ただ、どのような時も傍らには聖書があり、口癖は「わたしはなぜ神様に生かされているのでしょうか。」でした。

あなたは存在するものすべてを愛し、

お造りになったものを何一つ嫌われない。

憎んでおられるなら、造られなかったはずだ。

(知恵11・24)

我ながらよく辛抱強くその方に付き合ってきたな、と思いますが、不思議と、お付き合いを止めたいと思ったことは一度もありませんでした。

その方が、数日前の電話で、こうもおっしゃったのです。

「この数年のことを、あなたに会ってゆっくり話して謝りたい。」

わたしにとってその方の存在は、冒頭に紹介した使徒言行録にある、神殿の門にいる人のようです。

神を信じ、イエス様に癒しを乞い求める日々なのです。

イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。

そう言って、手とわき腹とをお見せになった。

弟子たちは、主を見て喜んだ。

イエスは重ねて言われた。

「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」

そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。

「聖霊を受けなさい。だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。

だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」

(ヨハネ20・19~)

謝ってもらいたいと思ったことは一度もありませんが、その方のお気持ちがとても嬉しく、お会いした時には「これからは、もっと寄り添ってお話を聞けるようにしたいと思っている」とお伝えしたいと思っています。

福音宣教4月号の本田峰子さんの連載に、マタイの「仲間を赦さない家来のたとえ」について、こう書いてありました。

主人は、「わたしがお前を憐れんだように、お前も同僚を憐れむべきではなかったか」と家来を叱責します。

ここで主人は彼に、憐れむという語〈エレエオー〉を用いて語っています。

心情的に「憐れむ」という意味だけではなく、「憐れみで相手を助ける」という、行為を含む意味があることも大切です。

人を憐れむということは、かわいそうだと思うことではなく、助ける行為をすることなのです。

(福音宣教4月号 63ページより)

憐れみや同情の気持ちを持つだけなら、自分サイドだけの満足にとどまるものです。

冒頭のペトロのように、「わたしの持っているものをあげよう」と言えなければ、イエス様の教えを理解して生きているとはいえません。

あなた方の父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい。

(ルカ6・36)

自分が神に赦されることと、自分が他の人を赦すことは切り離せないということと同様に、これは、神の子である根本条件なのです。

人のいのち

主のご復活、おめでとうございます。

みなさまにとって、今年2023年の聖週間と御復活祭はどのようなものだったでしょうか。

聖木曜日

聖金曜日

聖土曜日

復活徹夜祭のミサでは、3名の方の洗礼式が行われました。

御復活祭

御復活祭のミサでは、4人の子どもたちの洗礼式が行われました。

坂本龍一さんが天に召されました。

所属事務所が訃報を伝えた文書に、坂本さんが好んだラテン語の一節が添えられていました。

「Ars longa,vita brevis」

(芸術は長く、人生は短し)

「人の命は短いが、優れた芸術作品は死後も後世に残る」ということわざだそうです。

わたしたちの信仰も、同じ価値観を備えています。

この世でのいのちには限りがありますが、御復活くださったイエス様の恩恵を受けるわたしたちは、絶えることのないいのちを授かっています。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「亡くなられた方々のことを思い起こす時、いつも思います。

この方は、信仰の完成として永遠のいのちに旅立たれたのだろう、と。

人生には、この世のいのちには最期がある。

しかし、わたしたちの信仰は違うのだ。復活の信仰という希望を持っているのだ。」

あなたがたは知らないのですか。

洗礼を受けてキリスト・イエスと一致したわたしたちはみな、キリストの死にあずかる洗礼を受けたのではありませんか。

わたしたちはその死にあずかるために、洗礼によってキリストとともに葬られたのです。

それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちもまた、新しい命に歩むためです。

(ローマ6・3~4)

まことに、天が地よりも高くあるように、

わたしの道はお前たちの道より、

わたしの思いはお前たちの思いより高い。

まことに、天から雨や雪が降れば、

地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、

種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに天に戻ることはないように、

わたしの口から出る言葉は、

わたしが望むことを行い、

わたしが託した使命を成し遂げずに

むなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・9〜11)

神よ、あなたの計らいは何と悟りがたく、

その数は何と多大なことか。

それを数えれば、砂よりもおびただしい。

数え終えても、あなたはわたしとともにおられる。

(詩編139・17〜18)

地上を旅するわたしたちの教会が、これからもますます強められますように。

アイデンティティ

桜と菜の花が同時に美しく咲きほこり、1年で1番日本の素晴らしさを満喫できる時期ですね。

外国からの観光客の姿をあちらこちらで多く見かけるようになりました。

私ごとですが、我が家にもニューヨークから家族と友人が滞在していました。

皆さんは、ご自分のアイデンティティを明確に意識していらっしゃいますか?

わたしは、自分が日本人であるという誇りや愛国心といったものを、あまり感じずに生きているということを思い知った日々でした。

というのも、二人の姪(父親はアメリカ人)はニューヨーク生まれのニューヨーク育ちにも関わらず、「わたしは日本人だ」という明確な意識を持っていることを知ったのです。

そして、うちに滞在していた二人の友人は、共に「わたしはユダヤ人です」と熱く語ってくれたのです。

一人は、イスラエル生まれ育ちで、父親はオランダ人、母親がユダヤ人です。

もう一人はアメリカ生まれ育ちで、父親がユダヤ人、母親はアメリカ人(カトリック教徒)です。

二人とも、ユダヤ人として教育され、ユダヤ民族であることに誇りを持っていました。

ですが、二人とも食事の規定もさほど気にせず(豚肉は食べませんが)、シナゴークに通うこともなく、安息日にも「仕事」をしていて、「わたしはユダヤ教徒ではない」というのです。

外見上のユダヤ人が真のユダヤ人ではなく、また、体に施された外面的な割礼がほんとうの割礼でもありません。

ユダヤ人を真のユダヤ人とするのは、内面的なものであり、また、真の割礼は、文字によらず、霊によって心に施されるものです。

そのようなユダヤ人は、人間からではなく神から誉れを受けます。

(ローマ2・28〜29)

聖書のこの箇所を見つけ、「なぜ?!」と混乱していた気持ちがスーッと落ち着きました。

自分の在り方への確信、自負を強く抱くこと、内面的な価値観を持つことの素晴らしさを、彼ら二人から学びました。

日本では、日本人であることに誇りを持つような教育はあまり行われていないように思います。

外国人の友人たちは口を揃えて、日本の素晴らしさ、日本人のおもてなしの心地良さを褒め称えてくれます。

少なくとも、これからわたしは「キリスト者であることを誇りに思っている」ということをもっと明確に意識しよう、と心に誓いました。

わたしたちの「内なる人間」は日に日に新しくされています。

わたしたちは「見えるもの」にではなく、「見えないもの」にこそ目を注いでいます。

「見えるもの」はこの世限りのものですが、「見えないもの」は永遠に続くものだからです。

(2コリント4・16〜18)

あなた方は、信仰を生きているかどうか、自分を反省し、自分を吟味しなさい。

それとも、イエス・キリストがあなた方の内におられることを自覚していないのですか?

(2コリント13・5)

枝の主日を迎えました。

聖週間であるこれからの日々を、わたしたち一人ひとりがどのように過ごすかで、キリスト者としてのアイデンティティへの自負をさらに高めることができるでしょう。

「わたしの全て」

3月30日で叙階60周年を迎えられるジュゼッペ神父様のお祝いをしました。

いつも明るくユーモアがあり、とてもチャーミングなジュゼッペ神父様は、久留米教会の人気者です。

全身全霊の愛で、わたしたち信徒に接してくださいます。

お若い!!

40年ほど前のお写真です。

鳥栖教会にいらした時代に、イタリア語を教わっていたという信徒の方から見せていただきました。

ジュゼッペ・ピアッツィニ神父様は、26歳の時、イタリア・ミラノのドゥオモ(ミラノ大聖堂)で叙階されました。

当時のモンティーニ枢機卿(1ヶ月後に、パウロ6世となられた)の司式で一緒に100名を超す司祭が叙階され、同じミラノ外国宣教会からは21名が共に叙階されたとのこと。

その21名のうち9名の司祭が、今でもご活躍されているそうです。

花束贈呈の後、ご挨拶でこうおっしゃいました。

「これからも、わたしの全てをかけて神を信じます。」

わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を担って、わたしに従いなさい。

自分の命を救おうと望む者はそれを失い、わたしのため、また福音のために、命を失う者は、それを救う。

(マルコ8・34〜35)

「このことばでわたしは悟りを開きました。」

そうおっしゃっていたジュゼッペ神父様です。

教区報3月号では、こうお話されていました。

「出会う人々が笑顔になるように、その人の中に眠っている良さを引き出して周りの人々の恵みとなるように、皆が少しでも今日という日に喜びを味わいながら過ごせるように。これが、小さい頃から今に続く私のささやかな務めです。」

まだまだお元気で、久留米教会の信徒の愛を全身に受け続け、これからもご活躍くださいますように。

正してくださる神

春爛漫!花粉も黄砂も!

見ていたのに見えていなかった。

聞いていたのに聞こえていなかった。

そう気づかされる体験、ありませんか?

助けを求めるシグナルを、分かっていたはずなのに理解してあげることができていなかった。

話しを聞いてほしいという気持ちを、知っていたはずなのに足が向かないままだった。

最近、そう気づかされた出来事があり、気持ちが落ち着かない日々を過ごしました。

自分を正しい人間であると思い込み、ほかの人をさげすむ人々に、イエスは喩えを語られた。

誰でも自ら高ぶる者は下げられ、自らへりくだる者は上げられる。

(ルカ18・9~)

そうした思いは無い、と断言できないかもしれない。

もしかすると、わたしは自惚れがすぎたかも。

人を見下した態度をとっていたのかも。

今週は、こういう思いが断ち切れずに、気分が上がらない日々を過ごしました。

主はサムエルに言われた。

「容姿や背丈にとらわれるな。わたしはその者を退けた。

人間が見るようには見ないのだ。

人間は外観を見るが、主は心を見る。」

(サムエル上16・6~7)

確かに、わたしは、人を外観で捉えていることがある。

わたしのことを内面で評価してもらえるように望むのなら、相手のことを判断するときに心をよく見るようにしなければ。

毎日、たくさんのことを考えています。

少し考えすぎているくらい、最近はいろいろなことを思い巡らせています。

そして、立ち止まって聖書を開くのです。

19日のミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「四旬節は、自分の在り方を見つめ直す時です。

自分の弱い面を反省し、克服する機会にしてください。」

生活しながら、日々を生きていく中で、ちょっとずつ前に進んでいきたいと思います。

主よ、わたしは知っています。

人間は自分の道を選ぶ者ではなく、

歩む者が自分の足取りを定めるのではないことを。

わたしを正してください、ただ、あなたの怒りによらず、公正によって。

さもなければ、わたしは無に帰してしまうでしょう。

(エレミヤ10・23〜24)

今週も、思い煩いを神様に問いかけて、明け渡し、自分にできることを実行し、一歩前に進むことができた気がします。

/////////////////////////

アメリカ・フィラデルフィアの『聖ペテロと聖パウロの大聖堂』という名前のカテドラルを訪れた際に撮影した写真です。

世界中のカトリック教会には、こうした貴重な美術品や文化財が数多くあります。

とても気になるニュースがありました。

教皇庁は、バチカン美術館に2世紀にわたり保管されてきたパルテノン神殿の断片をギリシャ側へ返還することを決意したと発表しました。

近年、文化財返還の問題がクローズアップされていることが気になっていましたので、このニュースは驚きでした。

報道では「返還」、バチカンサイドは「寄贈」、という両方の表現がニュースに混在していました。

戦争中に略奪されたり、(正当に)購入したと主張されている美術品や文化財を元の国へ返還すべきだとの機運が、ここ数年で高まってきています。

ニューヨークのメトロポリタン美術館、パリのルーブル美術館で、古代エジプト・アジアの美術品を見て、確かに「なぜこんなにたくさん、なぜここに?」と思ったことを思い返しました。

ロシアのエルミタージュ美術館に行ったときに、ガイドの方が「地下の保管庫には、山積みになったままの美術品がまだまだたくさんあります。」というようなことをおっしゃっていたことを思い出しました。

ルカ20・20の「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。」が心に浮かびます。

これはわたしのものだ。

これは我が国の領土・領海である。

人間の歴史は、現在に至るまでいつもこの主張の繰り返しです。

パンダのように、対価を払って期間限定で借りることが合理的で分かり易く思えます。

今、世界中に散らばっている美術品・文化財を元の国に戻すことがスタンダードになれば、混乱、反発、主張、争い、、、が世界にはびこってしまうような気がします。

みなさまは、とう思われますか?

///////////////////////////////

バチカン美術館からギリシャへの返還について

https://news.yahoo.co.jp/articles/d32704b6969176f899b79ca3b205faf50e9d2a2b

文化財返還問題について

https://www.cnn.co.jp/style/arts/35148855.html

https://www.theheadline.jp/articles/772

真の「主の平和」

12日のミサでは、ご復活祭に洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

大人になってから自分の意思で勉強し、受洗を決められたお二人は、今どのような心境でしょうか。

わたしは20歳の時に受洗しましたが、今でもあの時の清々しい気持ちは忘れることがありません。

あれから32年、母が亡くなって12年。

わたしにとっては、この日々は長い長い年月でした。

東日本大震災から12年、コロナの蔓延から3年、ロシアのウクライナ侵攻から1年、トルコ・シリアの地震から1か月。

被災された方がインタビューで「あっという間の12年でした。」と仰っていました。

「もう12年も経ったのか、、、」と感じていらっしゃる方もおられるでしょう。

強い向かい風の中を前進し続けているような、わたしには想像もつかないほどの辛い苦しみの中を生きている人が世界中にいるのだと思うと、胸が締め付けられます。

12年前の5月に、宮城県の亘理町にボランティアに行きました。

一緒に行った友人から「今、追悼式に出てきました。」と3/11の午後、連絡がありました。

海沿いに新しい家が立ち並び、公園もいくつも整備され、見違えるような町になっていた、と知らせてくれました。

ハード面の復興はかなり進んでいるようです。

災害や戦争で被害に遭う方々にとって、それよりも大切なのは心の復興だ、とよく言われるのを耳にします。

9歳の時に被災した佐々木朗希投手がWBCで活躍する姿は、きっと故郷の陸前高田市を始め、被災地の多くの方々にとって心の励みになったのではないでしょうか。

毎年この時期になると考えるのは、神義論についてです。

2021年の一年間、福音宣教において連載された、本多峰子さんの神義論について考察を読み返してみました。

一般的に知られている考え方は、いわゆるアウグスティヌス神義論であり、それは、「悪はそれ自体が存在するのではなく、善の欠乏である。神は人間に自由意思を与え、人間がそれを乱用した結果が悪である。」というものです。

一方で、本多さんが紹介されたプロセス神学の考え方では、「この世になぜ悪があるのかと神の責任を問うのではなく、この世にある悪や人間の苦しみを神ご自身が自己のうちに感じ、神が人間の苦しみを共に担って苦しんでくださっていると考え、そこに大きな意味をみる。」というものだそうです。

カトリックの教義とは相容れない部分が多いプロセス神学ですが、この考え方は頭に入れておきたいと思います。

◆神がわたしたちの苦しみをすべて分かち合ってくれているという確信

◆なぜこの世に悪があるのかだけを考えるのではなく、神はともに苦しんでくださり、善に導こうとしてくださっている。

さらに、本多さんの連載のなかで、わたしなりにこれが結論だと感じたのは、次のような記述でした。

イエスは、「なぜ全能の神が造ったこの世に悪があるのか」「なぜ私たち人間はこのように苦しまなければならないのか」というような問いは、ご自身も問わず、答えもなさっていません。

けれども、そのような問いの答えを模索するより前に、苦しんでいる人たちを救うことに力を尽くしてくださっています。

私たちは、悪のない世界を実現する力を与えられ、そうすることを求められている---これがイエス様の示してくださった悪の問題への答えではないでしょうか。

『You Raise Me Up』という曲の歌詞です。

気持ちが沈んで、心も疲れ果てた時

困難に見舞われ、心に重荷を負った時

わたしは静かに、静寂の中で待つ

あなたが隣に来て一緒に座ってくれるまで

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、高い山にも登れる

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、嵐の海も歩ける

あなたの肩に身を預けることで

わたしは強められる

あなたがわたしを強め

今以上の自分になれる

「主の平和」「シャローム」とわたしたちは口にしますが、これは、精神的な心の平安だけではなく、心身共に満たされた状態を意味するものです。

旧約聖書には、シャロームに相応する箇所が「元気」「喜び」「繁栄」などの表現で表されています。

災害や戦争で避難生活をされている方々は、寝る場所と温かい食事があっても、精神的には落ち着かない日々を過ごされています。

ミサの際に「主の平和」と挨拶する時、前後左右の方のことではなく、四旬節の間だけでもこうした方々の真の平和のために祈りたいと思います。

心を尽くす

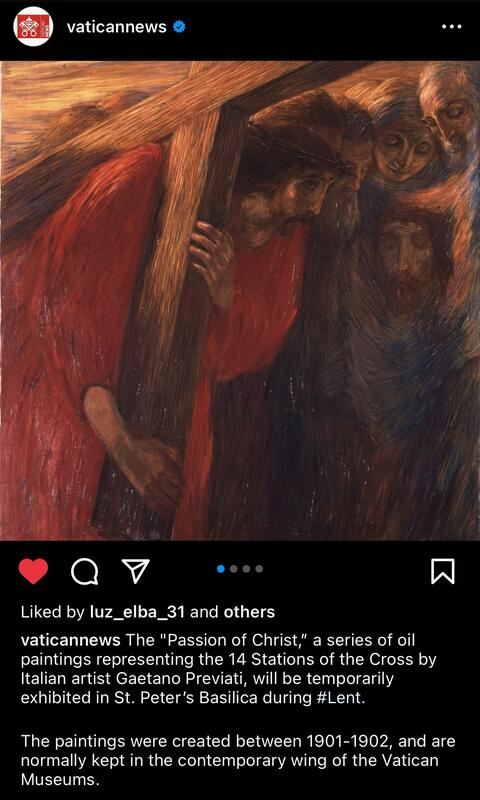

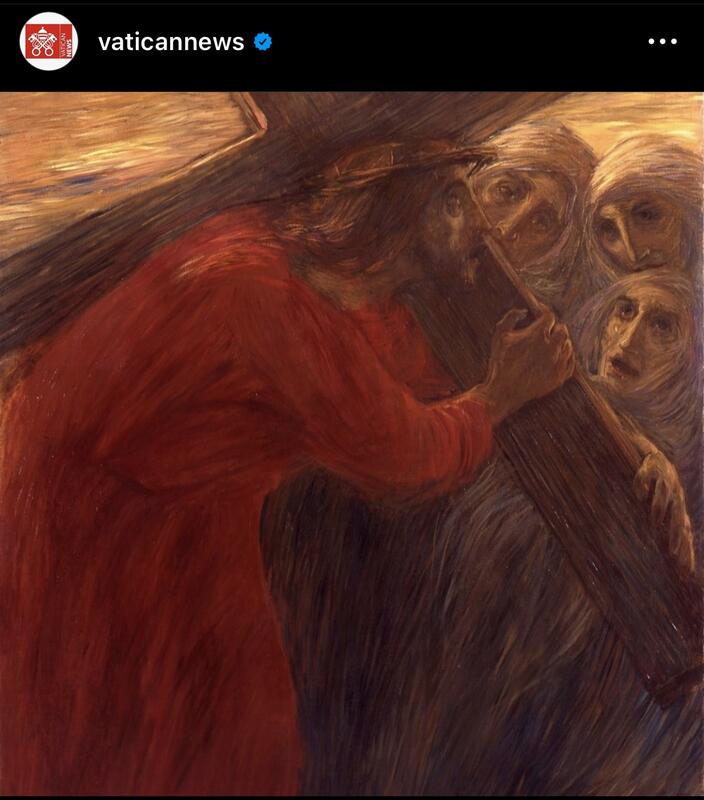

イタリアの画家、ガエターノ・プレヴィアーティの作品をインスタグラムで見て、とても惹きつけられました。

四旬節の間、彼の作品である十字架の道行きの連作が、サンピエトロ寺院で特別に展示されているそうです。

イエス様、(おそらく)マリア様の表情が、わたしたちに語りかけてくるような気がします。

悲壮感というよりも、イエス様の強い意志のようなものを感じます。

こちらは、『ゆりの聖母』というタイトルの作品です。

同じ画家の作品ですが、先ほどの絵とは対照的に、幸せな母子のあたたかな雰囲気が伝わってきます。

マリア様が母親として、全身全霊で愛を注いで育てる覚悟をされていたのだろう、と想像します。

あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。

(申命記6・5)

今日、あなたの神、主はあなたに、これらの掟と法を行うように命じられる。

あなたは心を尽くし、魂を尽くして、それを忠実に守りなさい。

(申命記26・16)

心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい。

(ルカ10・27)

ルカもマルコも、ユダヤ教の伝統で最も重要な戒めであるこの掟を引用しています。

福音宣教3月号の本多峰子さんの記事に、この箇所についての解説がありました。

福音記者が、申命記の「心、魂、力」を「心、精神、力、思い」の4つに増やしたというよりも、ヘブライ語の「心」をより分かり易くギリシャ語にした際に2つに分かれたのだ、ということです。

本来の意味では、ものを感じ取ったりする「心」だけでなく、「意志」「意図」といった意味も含まれている。

「魂」は、「息」の意味もあり、命そのものをも表す。

「力」は、富や資力なども含めた個人の持つあらゆる力を意味する。

つまり、心の中に分裂なく、命を尽くして、資力を尽くして、恐れからではなく愛から、全身全霊で神の律法を守りなさい、という掟なのです。

改めて、ユダヤ教の教えの深さ、厳しさを痛感します。

毎日毎日「心、魂、力」を尽くすことは難しいですが、「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」生きるように、とは意識しているつもりです。

人付き合い、家族との生活、仕事への姿勢も、つまるところは「心、魂、力」をどれだけ注ぐかではないでしょうか。

「自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか」とは、まさに的を得た言葉です。

自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。

(レビ記19・18)

神を愛する以前に、まずはこちらの方が大事だと思うのです。

家族や周囲の人へ「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」愛を持って接することができなければ、神様を全身全霊で心を尽くして愛することはできないでしょう。

わたしの掟と定めを守れ、人はそれを行うことによって生きる。

(レビ記18・5)

それを実行しなさい。そうすれば、生きるであろう。

(ルカ10・28)

「行いが伴わない信仰になってはいないか」日々を振り返り、自分の行いを振り返り、明日をより良く生きたいものです。

と、ここまで書いたところで、日曜日のごミサに行きました。

ミサ後、聖堂では、左側に十字架の道行をする日曜学校の子どもたち、真ん中には女性の会の皆さんの分かち合い、右側には新しい聖歌の練習をする方々の姿が。

さらには、信徒会館では手話の勉強会が行われていました。

皆さんの心を尽くした信仰の姿に触れることができた、小春日和の素敵な日曜日でした。

罪の告白

四旬節が始まりました。

昨年の2/24に、ロシアによるウクライナ侵攻が突如始まり全世界を驚かせましたが、あれから1年になるのですね。

この1年の間に起きた世界の経済にもたらされた混乱、特にエネルギー価格の高騰や食糧危機は、アフリカや中東などの途上国、新興国の人々を苦しめていることも忘れてはならない問題です。

ウクライナの方々のために祈り続けていますが、この戦争は世界中が巻き込まれている世界規模の危機でもあります。

誤解を恐れずに書きますが、わたしたち(西側諸国と言われる国々)の価値観が正しく、プーチン大統領の主張が100%間違っていると本当に言い切れるでしょうか。

なぜなら彼は、「祖国を守るために正しいことをしている」と強く信じている様子だからです。

価値観の相違、と簡単に片付けられる問題ではないのですが、あれほどに強固な信念を持った指導者を説得できる術があるとは思えません。

そして同時に、もしかしたら教皇様の言葉になら耳を傾けるかもしれない、とも思うのです。

四旬節の間に、何か良い進展が起きないか、ひとりのキリスト者として心から願い、祈ります。

「四旬節は、本質に立ち返り、余計なものを脱ぎ捨て、神と和解し、はかない人間の塵の間に隠れて住まわれる聖霊の火を掻き立てる時」と教皇様がおっしゃっていました。

四旬節は、「洗礼の準備」「回心と罪の償い」の時でもあります。

もし、わたしたちには罪はないと言うなら、わたしたちは自分を欺いており、真理はわたしたちの中にありません。

もし、わたしたちが自分の罪を告白するなら、真実で正しい方である神は、わたしたちの罪を赦し、あらゆる不義からわたしたちを清めてくださいます。

もし、わたしたちは罪を犯したことがないと言うなら、わたしたちは神を偽り者にすることになり、神の言葉はわたしたちのうちにありません。

(1ヨハネの手紙1・8〜10)

先週ご紹介した、前教皇ベネディクト16世の本にはこうあります。

洗礼を受けた者も罪びとであるのですから、罪の告白が必要なのです。

それはわたしたちを全ての不正から浄めてくれるのです。

罪は心の中でそのままに放り置かれ、化膿するにまかせられ、内側から毒を出すままに放置されてはなりません。

罪は告白されなければならないのです。

罪を告白することによって、わたしたちはそれを光の中に置き、浄化の力を持ったキリストの愛のうちにそれを差し出すのです。

「あなた方が癒されるために、互いに罪を告白し、そして祈り合いなさい。

正しい人の祈りは大きな力があり、効果があります。」

この、ヤコブの手紙5・16にあるように、罪の告白はユダヤ教の習慣に由来するものだそうです。

ディダケー(十二使徒の教訓と言われる、1世紀末ごろに書かれた、教会生活の規定などの文書)には、こう書いてあります。

「あなたたちは主の日には、前もってあなたたちの罪を告白したのちに、パンを裂き、感謝するために集まりなさい。」

以前、ミサに参列していたベトナム人の信徒の中に、聖体拝領の際にご聖体をいただかない人が何人もいたので「どうして?」と聞いたら、「最近告解をしていないので」という答えに驚いたことがあります。

しばらく教会から遠のいていた方も、久しぶりにごミサで聖体拝領をしたい場合は司祭にその旨を申し出、事前に告解をする必要がある、と最近知りました。

以前もご紹介したことがありますが、プーチン大統領は熱心なロシア正教徒です。

原爆投下の映像を観て拍手するアメリカ大統領と正反対に、十字を切るような方です。

彼の頑なな心を解きほぐす術があるような気がするのです。

永遠のいのち

去年の秋に膝の手術をし、今は回復していますが、今度は腰痛に悩まされています。

長年の義足での生活の影響でしょう。

これからは、こうして身体と向き合って生きていくことになりそうです。

そして、これは神様からの徴だと思っています。

神様がわたしを気にかけてくださっているんだ、と思っています。

「身体に不調が出ていて辛いだろうけど、ちゃんと導くから安心しなさい。」そう言ってくださっている気がしています。

「去年と今年、膝と腰を悪くしたのは、あなたがこの2年『天中殺』の真っ最中だからだ」と知り合いに言われて驚きました。

占いですから、信じることも惑わされることもありませんが、「運が悪い」と言われるのはやはり残念です。

先日、大きな荷物が届きました。

玄関に「配達物は玄関前に置いて行ってください」と張り紙をしているので、たいていの荷物は置いておかれるのですが、「重い荷物なので中に置いておきますね」と配達の方が玄関の中に運んでくれました。

腰痛に耐えながら食事の用意をしたら、「美味しかった~!」と父が言ってくれました。

こうした些細な事に喜びと幸せを感じることができるのはお恵みで、「信仰を持っているおかげだ、わたしは運がいい!」と思えます。

そんな今週、目に留まったのは詩編の次の箇所でした。

主よ、わたしの声を聞き、わたしが叫び求める時、わたしを憐れみ、答えてください。

わたしの心はあなたの言葉を借りて言います、

「わたしの顔を求めよ」と。

主よ、わたしはあなたの顔を求めます。

わたしの助けとなってください。

わたしの救いの神よ、わたしを見捨てず、見放さないでください。

たとえ、父母が見捨てても、主がわたしを迎え入れてくださる。

主を待ち望め。

心を強くし、雄々しくあれ。

主を待ち望め。

(詩編27・7~10,14)

主よ、わたしを見捨てないでください。

わたしの神よ、わたしから離れないでください。

主よ、わたしの救いよ、急いで助けにきてください。

(詩編38・22~23)

キリスト者の信仰は、運勢に惑わされたり、運命に囚われたりはしません。

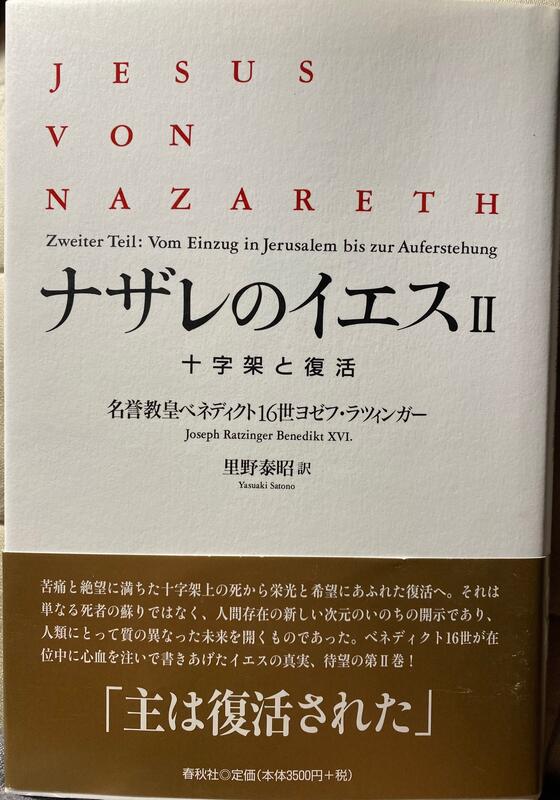

年明けから、この本を読み進めています。

ベネディクト前教皇が学者であったことは知っていましたが、枢機卿になられる以前は長い間大学で教鞭をとられていたことはこの本で初めて知りました。

とても難しい本ですが、ひとつひとつの言葉に重みがあり、丁寧に読みたいと思っています。

『聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます』

毎週、なんとなく唱えている言葉ですが、次の下りを読んですーっと心に落ちました。

「永遠のいのち」とは、現代の読者がすぐに想像するように、死後のいのちのことではありません。

「永遠のいのち」とはいのちそのもの、本来的ないのち、今この時において生きられ、物理的な死によって何らかの影響を蒙ることのないようないのちなのです。

今、「いのち」を得ること、何ものによっても、何びとによっても奪われ、破壊されることのない真のいのちを得ることが問題なのです。

初期のキリスト教徒たちは、単純に自分たちを「生きるもの」と呼んだのでした。

彼らは、すべての人たちが探し求めているもの、いのちそのもの、完全な、それ故破壊されることのないいのちを見出していたのでした。

「永遠のいのち」は「認識」によって、「知る」ことによって与えられるというものです。

人間は自分の力で、自分のためだけに、永遠のいのちを得るのではありません。

自ら「いのち」である方との関係において、いのちある者となるのです。

死は人間から生命を奪うことができるかもしれません。

しかし、それを超えたいのち、真のいのち、それは残るのです。

わたしたちはイエス様、神との関係のうちに生きているということです。

わたしたちが信仰を得たというのは、神の愛を知り、それが永遠のいのちを生きることであると認識したということです。

こうも書いてあります。

キリスト者はあれやこれやのことを信じるのではありません。

キリスト者は究極的にはただ単純に神を信じるのであり、唯一のまことの神の存在を信じるのです。

朝、「今日の運勢」を気にして一日をスタートさせるよりも、今日も神様に導いてもらえるように祈ることから始めるほうが良いですよね!

四旬節を前に、良い気づきを得ることができた気分です。

灰の水曜日のミサの準備ができました。

人間の弱さ

トルコ・シリアで起きた大地震の被害をニュースで見る度に、心が苦しくなります。

多くの命が犠牲になり、全容が完全に明らかになるには時間がかかるのでしょう。

トルコには各国からの支援が集まっているようですが、内戦状態のシリアには直接手を差し伸べられない現実。

福岡教区でも募金の受付を始めています。

皆様のご協力をお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・

2月6~8日に西日本新聞に連載されていた、「プーチンの戦争-侵攻1年-」という記事。

プーチン大統領は大晦日の演説で、「祖国防衛は先人と子孫に対する神聖な義務だ」と言ったそうです。

1月末のインタビューで、ゼレンスキー大統領は「プーチンとの会談には興味がない」と発言したとも。

同じ面には、ウクライナの国防相が軍の食糧調達を巡っての汚職が原因で辞任、とのニュース。

人間とはなんと弱いのでしょうか。

自然の威力の前に、わたしたちは無力です。

今回の戦争で、いったい何人の兵士と市民が犠牲になったのでしょう。

その最中にあっても、自らの私腹を肥やす人間の存在。

「わたしが道をそれたのは、主のせいだ」と言うな。

主は決してご自分が憎むことをなさらないのだから。

「主ご自身がわたしを迷わした」と言うな。

主は罪深い者には用がないのだから。

主ご自身が始めに人間を造り、彼の手に判断を任された。

お前が欲するなら、掟を守ることができる。

これを忠実に守ることは、お前の決定するところである。

主は、お前の前に火と水を置かれた。

お前の欲しいものに手を差し伸べよ。

人の前に生と死とが置かれている。

いずれでも、欲するものが彼に与えられる。

主は、誰にも不敬な者になれと命じられず、誰にも罪を犯す許しを与えられたことはない。

(シラ15・11〜12、14〜17、20)

主は人間を土から造られ、彼を再び土に帰される。

主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった。

主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。

(シラ17・1、6〜7)

すべてのことを行う力は人間にはない。

人の子は不死身ではないのだから。

太陽に優って光り輝くものがあろうか。

しかし、太陽ですら欠けることがある。

肉と血からなるものは、悪を思い巡らす。

主は、いと高き天の大軍を見守られる。

しかし、人はみな、塵と灰にすぎない。

(シラ17・30〜32)

旧約聖書、大好きです。

紀元前2世紀初頭に書かれたとされるシラ書ですが、その教えは全く色褪せることなく現代のわたしたちの心にも染み透るものがあります。

シラ書は長い間その写本が失われていましたが、19世紀末にカイロの古いユダヤ教会堂で写本が見つかり、その後20世紀になってクムランとマサダの城壁からほぼ全ての写本が発見されたそうです。

クムランの洞窟とマサダの城壁です。

人間には自由が与えられました。

同時に、知恵もお与えになりました。

わたしたちは、弱いだけではなく、使い分けることのできる知恵と判断力を持ち合わせているはずです。

トルコとシリアへの支援と、ウクライナへの戦闘機の供与。

比べるべきものではないかもしれませんが、今、世界が目を向けるべき、手を差し伸べるべき対象と優先順位を見誤ることがありませんように。

わたしはバイオリンの演奏を聴くのがとても好きなのですが、1番好きなのはと聞かれたら、迷わず五嶋みどりさんを挙げます。

彼女は子どもの時から天才と言われ、11歳でデビュー後、10代のうちに世界的な評価を確立させました。

ですが、22歳のときに心身ともに不調をきたし、しばらくの間、表舞台から身を引いていました。

今はまた精力的に演奏活動をされていますが、その時の経験から「みどり教育財団」を立ち上げ、音楽を通して世界の若者のための活動も積極的に行ない、毎年、何千人もの恵まれない子どもたちに音楽教育プログラムを提供されています。

また、2007年に国連のピース・メッセンジャーに任命され、意欲的に世界を駆け巡り、音楽の持つ力で平和へのメッセージを伝える活動もされています。

「神ってる」という感じの言葉は好きではないのですが、彼女の演奏は、音だけでなくその姿、小さな体全体で演奏する様子はまさに「神がかり」です。

同い年の彼女を見ていると、人間は弱くてもいい、立ち上がれるのだ、と背中を押してもらえる気がします。

導きに委ねる

2月になり、立春とはよく言ったもので、春めいた暖かさが続いています。

昔の人は、季節を素晴らしいタイミングで暦に表したものだと感心しますね!

差し込む光も、気分的に柔らかなものに感じます。

.

これこそ、わたしが選ぶ断食ではないのか。

不正の鎖を解き、軛の結び目を解き、虐げられた人を解放して自由の身にし、軛をすべて、打ち砕くこと。

飢える人にお前のパンを分かち与え、家のない貧しい人々に宿を与え、裸を見れば、着物を着せ、お前の同胞に対してみて見ぬ振りをしないこと。

その時、お前の光は暁のように輝き出で、お前の癒しは速やかに生じる。

お前の正しさがお前の先を行き、主の栄光が背後の守りとなる。

その時、お前が呼べば、主は応え、

叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

お前の光は闇の中に輝き出で、お前の暗闇は真昼のようになる。

(イザヤ58・6~10)

(これが本来の「断食」を意味する箇所である、と教わりました。)

わたしは悩みの中から主を呼び求め、主は答えて、わたしを広々とした所に移してくださった。

主はわたしの味方、わたしには恐れがない。

人はわたしに何をなしえよう。

主はわたしの味方、わたしの助け。

主に寄り頼むことは、人にすがるよりも善い。

(詩編118・5〜8)

「わたしは決してあなたを見放すことも、見捨てることもない」と神は仰せになりました。

イエス・キリストは、きのうも、今日も、いつまでも変わることはありません。

(ヘブライ13・5、8)

心強い聖句ばかりだと思いませんか?

神様がわたしの問い掛けに答え、祈りに応えてくださるのは、無条件にではありません。

わたしの行動が伴っていれば、です。

神様がわたしを導いてくださると信じるのは、成り行きに任せているのとは違います。

わたしが神様を信頼し、自分に今できることをやったうえで、です。

この2つのことは、わたしが自分に言い聞かせてきたことです。

先日、子どもの頃からの友達と会い、いろいろと話をしました。

カトリック信者であり、恵まれた家庭環境で育ち、一見何不自由ない幸せな人生を歩んできたわたしたち。

ですが、それぞれの人生を歩んできた中で、彼女もまた大きな問題を抱えて悩んでいました。

わたしなりの経験からできるアドバイスは、上記の聖句に基づいて、自分にできることは何かを考えて実行しながら、神様のお導きに委ねる、ということです。

悩みや問題を抱えている。

生きていれば当たり前のことですが、それにどう向き合うかが大事なのだと思っています。

5日の主日ミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「あなた方は地の塩・世の光である、というのは、地上での生活の中で信者としてどう生きるかが問われているのです。

人生の登り坂、下り坂の場面だけでなく、まさか!という時にそれをどう受け止め、どう対処するか。

さらには、信者として、自分を必要としている人のために希望の光となることが求められているのです。」

今月のパパ様カレンダーのお言葉です。

イエスは、「見せかけの信心深さ」を望んでおられません。

心からの信仰を望んでおられるのです。

受験生が太宰府天満宮にお参りし、お守りを買って「神頼み」をしたとしても、本人が必死に勉強することが大前提です。

それと同じです。

本来の意味の「断食」(犠牲、努力)をすることなく、自分の願いばかりを神様に祈りすがっても、応えてもらえないでしょう。

いつも、このことを肝に銘じるように努めています。

今自分にできることは?

今自分がすべきことは?

そして、神様を信頼しているのであれば、やたらに不安を抱かずに、神様のお導きに委ねよう、と。

人に伝えるために

寒い寒い一週間でした。

最低気温が氷点下という日が続き、高騰する電気代を気にしながらも、エアコンをつけ続けて過ごしました。

そんな中、考えていたのは「ウクライナの人たちは日本よりずっと極寒の中、電力の供給が制限されているのだ。」ということでした。

そして、最近よく考えます。

おそらく今回の戦争を将来歴史に記す際には、『ある種の第三次世界大戦であった』となるのではないか、ということを。

武器や戦車を供与しているだけで参戦しているわけではない、というのには疑問を感じています。

1日も早くこの戦争が終わることを願うばかりです。

・・・・・・・・・・・・・・

自分の気持ちや考えを人に伝える、というのは難しいことです。

特に最近は、SNSなどで一方的に、しかも安易に自分の価値観による主張を発信することで人を傷つけ、追い込み、裁判にまでなるケースあります。

教皇様は今年の世界広報の日について、これまでの「来て、見なさい」、「心の耳で聴く」といったテーマに続き、今年は「『愛に根差した真理に従い』心を込めて話す(参照 エフェソ4・15)」(仮訳)を選ばれました。

「心を込めて伝えるとは、読む人、聞く人に、今日の人々の喜びや恐れ、希望や苦しみに対するわたしたちの分かち合いを理解してもらうことである。

このように話す人は、相手を大切に思い、その自由を尊重する。」

「わたしたちが『愛に根差した真理』に従って語るためには、自らの心を清める必要がある。

純粋な心で聞き、話してこそ、わたしたちは外見の奥にあるものを見、混乱した騒音を克服することができる。」

このように教皇様はおっしゃっています。

相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す。

いつも、教皇様のお言葉から大切な教えをいただきます。

「善い木は悪い実を結ばず、悪い木は善い実を結ばない。

木はそれぞれの実によって分かる。

善い人は、心にある善い倉から善い物を出し、

悪い人は、心にある悪い倉から悪い物を出す。

口は心に溢れることを語るものである」。

(ルカ6・43〜45)

耳の痛いことばです。

「木はそれぞれの実によって分かる。」

「口は心に溢れることを語る。」

だから、自らの心を清める必要があるのです。

心の中によどみがあれば、口から出る言葉は善い物ではありえません。

ほんの数分お話をしただけで、相手の人となりや価値観が伝わってくることがあります。

同じように、自分が発する言葉、こうして書いて残る文章には責任を持たなければなりませんね。

(いつも長くなってしまいます・・・。)

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen.

訳によって、伝わり方が違うと思いませんか?

信仰を持っているから確信できる。

信仰があるから保証される。

見えない事実を確認するのはわたし。

見えないものを確信させるのは信仰。

これらの人々はみな、信仰を抱いて死にました。

彼らは、約束されたものを受けませんでしたが、遥かにそれを望み見て歓呼の声をあげ、自分たちが、この世では異邦人であり、旅人に過ぎないことを表明しました。

(フランシスコ会訳)

自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいの者であることを公に言い表したのです。

(新共同訳)

(ヘブライ11・1、13)

どちらが皆さんにとっての「信仰」を言い表していると感じますか?

もちろん、どちらでも良いのです。

純粋な信仰心で読んだ時に、どちらの方が自分に伝わってくるか、だと思います。

種を蒔く人はみ言葉を蒔くのである。

み言葉を蒔かれた道端のものとはこういう人たちのことである。すなわち、み言葉を聞くと、すぐにサタンが来て、彼らのうちに蒔かれたみ言葉を取り去ってしまう。

岩地に蒔かれたものとは、み言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、彼らには根がなく、一時的なもので、後になってみ言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人たちのことである。

また、茨の中に蒔かれたものとは、み言葉を聞くが、この代の思い煩いや富の誘惑、またそのほかのいろいろな欲望が、彼らのうちに入ってきて、み言葉を覆いふさぎ、実を結ばない人たちのことである。

そして善い土地に蒔かれたものとは、み言葉を聞いて受け入れ、ある者は三十倍、ある者は六十倍、また、ある者は百倍の実を結ぶ人たちのことである」。

(マルコ4・14〜20)

キリスト者の信仰について言い表されているのです。

善いみ言葉は、相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す土壌が整っていてこそ伝わり、実を結ぶのです。

教会でともに働く

ACジャパンのこのCM、大好きです。

「たたくより称えあおう

それが優しい世界」

ラップが心地よく聞こえます。

ACジャパンのホームページには、このCMの意図をこのように解説されていました。

多様性が求められる時代、世代を問わず、自分と異なる立場や考え方に対する不寛容な行動が社会的に問題になっています。

攻撃し合うのではなく、相手を尊重し認め合うことの大切さ、そこから生まれる交流を伝えます。

特にこのコロナ禍になってから、SNS上での誹謗中傷やすべてを政治の責任にしようとする風潮がエスカレートしているように感じます。

久留米教会では、毎月第2日曜日のミサで手話通訳を行っています。

以前もここに書きましたが、「耳の不自由な人が参列しているわけでもないのに、何の意味があるんだ」という意見があったことは事実です。

手話通訳ミサは、久留米教会がさまざまな方に開かれている教会であることのひとつの表れです。

そして、手話通訳をしている信徒は、教会共同体のために働いてくれているのです。

わたしは久留米教会で洗礼を受けましたが、受洗後すぐに東京の大学へ戻り、イグナチオ教会に通っていました。

イグナチオ教会はとても大きな共同体ですし、一緒に参列していたシスターと妹の他に信徒に知り合いはおらず、教会の活動に参加したこともありませんでした。

あれから月日がたち、今では久留米教会にたくさんの知り合いができ、教会委員としても働かせていただくようになりました。

先週は、ミサの先唱をさせていただいたのですが、ミサ後に「教会のために働いていらして素晴らしいわね」とお声かけいただいて嬉しくなったり。

少しは教会の活動のことを分かってきたようなつもりになっていました、が。。。

先週、新しくいただいたお役目である、筑後地区宣教司牧評議会の会合に参加しました。

筑後地区(二日市・小郡・今村・本郷・大牟田・久留米)の教会の代表者が集まり、評議会の会長でもある神父様のご指導の下、地区としての宣教司牧活動を行ってこられています。

月刊誌「福音宣教」の1月号には、様々な宣教司牧の活動についての記事がありました。

評議会に参加された各小教区の方々のお話。

「福音宣教」に寄稿されていた様々な活動。

ある種のカルチャーショックのようなものを受けたのです。

わたしはまだまだ教会での働きについて何も知らない!と。

当然ながら、皆さん、それはお仕事ではありません。

ご苦労もかなり多いように思われます。

それでも、誠実に、真剣に取り組まれている働きからは、充実から来る楽しさのようなものが感じられます。

そして何より尊敬するのは、「教会での働き」を「継続」して長年続けていらっしゃるということです。

どの活動も、どの小教区でも、同時に後継者を育てることにも取り組んでいらっしゃるのです。

確かにあなた方は、わたしたちの奉仕を通じて書きあげられた「キリストという手紙」であり、墨ではなく生ける神の霊によって、石の板にではなく人間の心の板に書きつけられたものです。

自分自身から何かが生じるなどと認める資格がわたしたちにあるのではありません。

かえって、わたしたちの資格は神からのものです。

神は、わたしたちを新しい契約に奉仕する、つまり、「文字」にではなく「霊」に奉仕する資格のある者としてくださいました。

(2コリント3・3〜6)

「教会で自分にできることはないか。」

ずっとそう思っていました。

ミサの前後に忙しく立ち振る舞い、いろいろなお世話をされている先輩信者さんや、ミサの進行をする先唱の方を見ていて、ずっとそう思っていました。

以前あるシスターが、「修道院は聖女の集まりだと思ってるでしょ?そんなことないのよ!いろいろあるのよ!」と笑っておっしゃっていましたが、共同体もある種の社会の縮図です。

色々な方がいて、色々な問題もあり、多くの働き手がいなければより良く前進することは難しいのです。

教会でみなさんとともに働くことを続けて行きたい、と決意を新たにしたところです。

人の心を読み取る方は、霊の思いが何であるかをご存知です。

霊が、神のみ旨に従って、聖なる人々のために執りなすからです。

神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことを私たちは知っています。

(ローマ8・27〜28)

「たたくより称え合おう」

これも、心に刻みたいテーマです。

共に食卓を囲む

教皇様の2023年1月の祈りは、「教育にたずさわる人たち」のためにとなっています。

「教育にたずさわる人たちが、信頼される証し人となって、競争ではなく友愛を育みながら、とりわけ幼く傷つきやすい者の助けとなることができますように」

みこころレター13号に、日曜学校からのメッセージを掲載しました。

「日曜学校は祈りの場」

毎月第4日曜日は「こどもとともに捧げるミサ」です。

たくさんのこどもたちを待っています。

学年が上がるにつれてなかなか日曜日のミサに行けなくなってしまうという現象は(習い事、部活、塾等で)、どこの共同体も同じ悩みだと思います。

だからこそ日曜日、ミサに行けるときはぜひこどもたちに来てほしい、と願っています。

教会学校では、久しぶりにミサに来たこどもには必ず、言葉かけを行っています。

「待っていたよ!来てくれるのを!!」という気持ちです。

それは、イエス様も同じ気持ちだからです。

お父さん、お母さんにお願いです。

祈りの場へこどもを導いて下さい、大人が祈る姿をこどもに見せることが、一番の信仰教育だと思います。

こどもたちの成長を間近で見ることは、すごく嬉しく、楽しい事です。

神に感謝!!

コロナ禍以前に比べ、日曜日のミサ、日曜学校へのこどもたちの参加がとても減ってしまったことは、みなさまもお気づきだと思います。

日曜学校にたずさわる担当者の声は、ご家族の皆さんに届いているでしょうか。

わたしたち大人も、こどもたちと共にミサに与ることで信仰を確信し、深めていくことができます。

大人だけでなく、共に集まって祈り、共にイエス様の食卓に並ぶことが神様のお望みです。

先週ご紹介した本に、マルコ6章のパンと魚の奇跡についての考察があります。

そのうち、時もだいぶたったので、弟子たちはイエスに近づいて言った、「ここは人里離れた所です。もう、時もだいぶたちました。みなを解散させてください。