行事風景

世界の諸問題を考える

聖ジュゼッピーナ・バキータの日、2月8日「人身取引反対のための祈りと考察の日」のパパ様のインスタグラムです。

フランシスコ教皇のインスタグラム、ツイッター、ヴァチカンニュースを毎日チェックしています。

信仰生活に役立つことばを探すためだけではなく、パパ様の発言・発信されることは世界の問題に目を向けさせてくれるからです。

以前からラウダート・シなどで警鐘を鳴らし続けてこられている環境破壊の問題についても、インド北部で発生した氷河崩壊によって川の氾濫が起きたという衝撃的なニュースはわたしたちに恐怖を感じさせます。

(北極の話ではないのです。わたしはインドで氷河が崩壊するなど想像できませんでした。)

一方で、人身売買や人種差別、キリスト教徒の迫害。

こうした問題は、日本人にとってはあまり現実的なこととして捉えられないのではないでしょうか。

コロナウィルスの感染についても「身近にいないから」という理由で現実味を感じないという日本人が多いと聞きます。

2月12日の統計では世界で1億750万人以上が感染し、236万人以上の方がこのウィルスによって亡くなっています。

ワクチンを開発した欧米ではワクチン接種が進んでいますが、「輸出制限」といったニュースも耳に入ってきており、世界の隅々にまで本当に行き渡るのかという懸念も生じています。

これらは実際にいま、この現代社会において起きている重大な問題です。

竹下節子さんのブログに書いてあったことを2つご紹介します。

①人身売買、臓器売買という問題

ヨハネ・パウロ二世の友人で臨終にも立ち会っていたというポーランド人の女性ワンダ・プウタスフカさんについてです。

彼女はいま100歳でご存命ですが、18歳の時にカトリックのナチスへのレジスタンス運動をしたことによって人体実験のための収容所に連行されました。

ある日、次の日に実験室に呼び出される2人の名が知らされました。その一人がワンダさんでした。

呼び出されるということは死を意味します。

その夜、60歳の女性が、同じく呼ばれたもう一人の20歳の女性に「あなたは若いのだから、明日名前を呼ばれたら私が代わりに返事して連行される」とコルベ神父さまのように身代わりを申し出ます。

ワンダさんにも同じように身代わりを申し出る人がいたそうですが、彼女は断ります。

年齢によって命の軽重はないと思ったからです。

翌朝最初の1人の名が呼ばれ、身代わりの女性が立ち上がります。

そして、2人目のワンダさんの名は呼ばれなかったというのです。

彼女は奇跡的に助かりました。

②キリスト教徒の迫害

世界の人口は今や80億人に近づいていますが、60億人とした時の統計では、その3分の1である20億人がなんらかのキリスト教の「洗礼」を受けていて、10億人がイスラム教徒、30億人がそれ以外(無宗教も含む)。

中国でも、6千万人が洗礼を受けていると言われています。

中近東などアジアのキリスト教徒の4割が、キリスト教徒であるということで迫害を受けているというのです。

アブラハムの出身地イラク、パウロの回心の地シリア、これらの地域には20世紀には400万人のキリスト教徒がいたのに、今は90万人を切っているそうです。

なぜなら裕福な人は外国に移住し、残っているのは最も貧しいキリスト教徒たちなのです。

イラクやシリアでは、キリスト教以前のアッシリアなどの文化遺産も破壊され続けています。

今のイランには100-500万人の隠れキリシタンがいるとも言われています。

エジプトのコプト・キリスト教徒は生まれると手に十字架のタトゥを入れられるそうですが、そのことで差別があったり、逆にラマダンを強制されるといいます。

地球環境の崩壊、コロナウィルスの蔓延、ワクチンの囲い込み、人身・臓器売買もキリスト教徒の迫害も、今現実に起こっています。

パパ様がよくおっしゃいます。

無関心が一番罪である、と。

日本に住んでいるわたしに実際に何ができるのかと、ももどかしく感じます。

☆今年の「人身取引反対のための祈りと考察の日」の目標は、この恥ずべき取引を直接的また間接的にも広げることのない経済のために努力することである。

それは、すなわち人間を決して商品のように扱い、搾取することなく、それとは反対に、人間に寄与する経済をめざすことである。

☆「ケアの権利」、貧しい人や疎外された人を救う責任、医療福祉とケアの分野において利益の論理に引きずられることがないように。

☆ワクチンが、貧しい人々をはじめすべての人に行き渡るよう、その平等な配給のための国際レベルの取り組みを。

こうした世界の問題に目を向けて知ること・考えることはとても大事なことだと思います。

家庭でのゴミの削減、日常生活においてフェアトレードのものを優先すること、支援活動している組織への寄付など、具体的な行動をとっていくことは、わたしたち個人が出来る最低限のことではないでしょうか。

文字にして残すということ

パソコンで仕事をし、スマホでやり取りをする日常。

実際に字を書くことは本当に少なくなりました。

わたしの場合、『お恵みノート』と自分で呼んでいるノートに、今日感じたお恵みを書き記す習慣を長く続けていて、字を書くのはそれくらいかも。

この教会のホームページにこうして書いていることにはわたしなりの意味があります。

学んだこと、知ったこと、お伝えしたいことを多くの方にご紹介したい。

信仰を深める一助となれば。

教会に感心を持っていただけるきっかけになれば。

久留米教会の出来事を記録として残し、またいつでもどなたでも読んでいただけるものとして。

宮﨑神父様が「自由に書いていいよ」と言ってくださるので、お言葉に甘えて色々なことを。

なぜ文字ができたのでしょうか。

世界最古の文明発祥の地、古代メソポタミアで楔形文字が考案されたのはBC3000ごろとされています。

今から5000年以上も前、メソポタミアではシュメール文化が起こり、少し後にはインド・パキスタンでインダス文明が起こり、その後にはエジプトでは古代王国が栄えてギザには大ピラミッドが建設されました。

同時期の日本は縄文時代後期!

考案したのはシュメール人で、彼らは最初は例えば、物々交換の記録といった実用的な使い方をしていました。

時代が下るにつれ、文字は神聖化されていき、BC2000年後半以降のメソポタミアでは「文字には過去の英知が宿っている」といった神秘的な考え方が生まれていたそうです。

西アジアの楔形文字文化圏では、文字文化が発達するBC3000年以降のおもな都市遺跡からはほぼ例外なく文書庫や図書館が発見されています!

例えば最大規模の図書館としてはBC1114~1076年のティグラト・ピレセル1世のものが有名で、2万枚を超える粘土板文書が出土しています。

内容は、「ギルガメッシュ叙事詩」「エヌマ・エリシュ(創世神話)」などの文学作品、諸王の年代記、天文書、医学書、法学書、シュメル語をアッカド語に訳した語彙集など、多岐にわたっています。

先ほど書いたように、最初に文字が考案されたときは(発見されている粘土板によると)実用的な使い方をしていました。

その後、街の都市計画や戦闘の記録にも使われていきます。

都市が整備されていくにつれ、人々の生活にはさまざまな決め事やルールが必要となってきました。

つまり、人々が生活するうえで文字として約束事を残していく必要が生じたことが文字の発達の意味であるようです。

ですが、王ですら必ず文字の読み書きができたわけではなく、専門の役人が粘土板に掘って焼いて、それを手紙として他国の王に送ったりなど、必ずしも実用品ではありませんでした。

文字の始まりはおよそBC3000年ですが、旧約聖書が書かれたのはバビロン捕囚後のBC500年以降です。

聖書が文字として書かれた意味はなんでしょうか。

後世に残すために書いた、とは思えません。

当時の人々が、2500年後のわたしたちが読むことを想定して、期待して文字に残したわけではないと思います。

バビロン捕囚とは、精神的支柱であった王を失い、神からの嗣業であった土地を奪われ、ユダヤ人の誇りであったソロモンの神殿を破壊されるという、ユダヤ民族そのものが消滅する危機だったのです。

神と交わした約束を捉えなおしどこに基を置いて国を立て直すか、そうしたことを深く考えて民族の誇りを忘れないように、取り戻すために(旧約)聖書を書いたのです。

聖書に書かれているのは「神のことば」ではなく、人間とは何者なのか、何であり得るのか。

神とは誰か、というより人間とは何かということ。

どうしたら人間は天国に行けるかが書いてあるのではなく、どうしたら人間が人間らしく生きていけるか、どうしたら人間は神の望むように生きていけるかが書いてあるのが聖書である。

人間は自らの罪や限界にぶつかったとき失望し、またある場合は絶望する。

その限界をどのように乗り越えるか。

そこに無限の永遠の存在=神が必要となる。

その意味で、苦難や苦悩は人が神に出会うきっかけとなる。

そう、ある神父様がおっしゃっていました。

前回ここに書いたように、数千年に一度の歴史の転換点に生きるわたしたちです。

聖書と神様について子どもたちにどう伝えていくか、深く考える必要に迫られていると思います。

丘を登る勇気

先日、ある神父様といろいろなお話をしました。

その中でも、多くの方と共有したいと思ったテーマは、「エジプトに戻ることばかりを考えちゃいかん!」ということです。

現在の世界の状況をよく見て、考え、理解するならば、「元の世界に戻る」ことが幻想であると気づくはずです。

「元の世界」とはすなわち、ウィルスの感染に怯えることなく、自由に、計画したとおりに、楽しみを追い求め、安定した、そうした生き方ができることです。

わたしたちは知っています。

自由を求めて、労働の代わりに食事に事欠くことのなかったエジプトから脱出した民が、荒野での生活に嫌気がさし「エジプトの方が良かった、エジプトに戻りたい、元の生活に戻りたい」と訴えていたことを。

王に隷属させられ自由がなかったエジプトでの生活から出て、安定を捨てても神に仕えることを選んだことを忘れてしまった民のことを。

わたしたちは分かっています。

苦難は「40年」続くことを。

40年とは数字通りの年数ではなく、長い時間がかかるという意味だと。

長い年数をかけて、苦難を噛みしめて乗り越えていかなければ得られないことがあることを。

数年で元に戻したい、そういう感覚で生きていく時代ではないのではないでしょうか。

『よく聞け、しかし、理解するな。

よく見よ、しかし、悟るな』。

この民の心を鈍くし、その耳をふさぎ、その目を閉ざせ。

自分の目でみることなく、

自分の耳で聞くことなく、

自分の心で悟ることなく、

悔い改めて癒されることのないために。

(イザヤ6・10)

よく考えてみましょう。

自分の目と耳と心を研ぎ澄まして、よく考えるのです。

今の時代は、地球全体の歴史の上に於いて、数千年に一度訪れる大きな大きな変革の時である。

そのことをもっとみんなが理解して行動し、生き方を変えていく必要があるのではないか。

こんなことを、神父様と盛り上がってお話しました。

アメリカの大統領就任式で詩を朗読した若い女性、アマンダ・ゴーマンさんの『The Hill We Climb (私たちがのぼる丘)』をお聞きになりましたか?

彼女の詩は、この4年で分断され暗く陰ったこの国をわたしたちが立て直すのだという、強く勇気溢れる気持ち、鮮やかな希望が表現されています。

わたしは、今世界が置かれている変革のチャンスの時とその丘に勇気をもって登っていくのだ、という風にも読むことができると感じました。

少し抜粋してご紹介します。

日が昇ると、私たちは自問する──どこに光を見いだせようか、この果てなき陰のなかに。

私たちが引きずる喪失、歩いて渡らねばならない海。

私たちは果敢に、窮地に立ち向かった。

平穏が平和とは限らず、「正しさ」の規範や概念が正義とは限らないことを学んだ。

それでもその夜明けは、いつのまにか私たちのものだ。

私たちは、完全なる一致を形作ることを目指しているわけではない。

私たちが目指しているのは、意義ある一致を築くことだ。

聖書は私たちにこう幻を抱くようにと語りかける──

「人はそれぞれ自分のぶどうの木の下、いちじくの木の下に座り、脅かすものは何もない」

(ミカ書4:4)

私たちがこの時代に応えようとするのであれば、勝利は刃ではなく、私たちの作ったあらゆる橋にあるのだ。

それが、木立ちのなかの空き地、私たちがのぼる丘の約束だ──ただし私たちが果敢にのぼりさえすれば。

この信仰に、私たちはより頼む。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはその始まりにあって、恐れた。

そんな恐ろしい時の後継ぎになる備えができているとは思えなかった。

それでもその内側で私たちは見出した──新しい章を著す力を、自分たちに希望と笑いを与える力を。

かつて私たちは問うた──「私たちはいったいどうしたら破滅に勝りえようか」

いま私たちは断言する──「破滅はいったいどうしたら私たちに勝りえようか」

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

だが、ひとつ確かなことがある。

私たちが慈悲と力を、力と正しさを解け合わせるなら、

そのとき愛が私たちの遺産となり、変革が私たちの子供たちの生得権となる。

(クーリエジャパンのHPより引用 全文は以下のアドレスでご覧になれます。)

https://courrier.jp/amp/229523/?utm_source=yahoonews&utm_medium=related

いかがですか。

アメリカだけの話ではない、そう感じませんか。

繰り返しになりますが、ここだけでも暗記したいと思った箇所です。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

次の数千年の幕開けのために、エジプト(元の暮らし)を忘れて果敢に丘(新しい生き方)にのぼっていく。

それは、おそらく将来の歴史の記録に刻まれることになるであろう今を生きているわたしたちの責任なのです。

信仰のモチベーション、教会の在り方、教会へのコミットの仕方も同様です。

いま、ありし日々を懐かしむばかりで何もしないこと

-----早く元の生活が戻りますようにとばかり祈ること

-----自粛するだけで次を見据えて行動しないこと

は、子どもや孫の世代に対して無責任なのだ、と若い詩人が教えてくれました。

自己を見つめなおす時間

カトリック生活を定期購読しています。

2月号は『映画の中のカトリック』が特集されており、たくさんの映画が紹介されています。

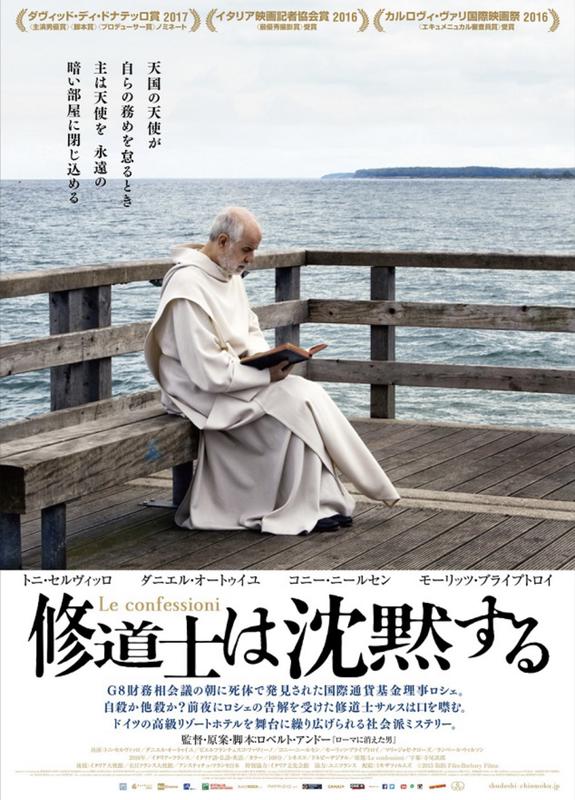

日曜日の午前中は教会で過ごすことが習慣でしたので、ぽっかり空いた時間に、以前から観たいと思っていた映画「修道士は沈黙する」をようやく鑑賞しました。

正直に告白しますが、とても難解な内容でした。

タイトルのとおりに「告解」と観想修道会の修道士であるサルス神父が重要なキーなのですが、想像とは違い、世界経済を動かす強欲で権力主義の人間の心の闇がテーマでした。

映像と音楽が美しく、無駄な描写は一切なく、洗練されたリゾートホテルの中だけでストーリーが展開していきます。

告解の内容を教えるように迫られますが、戒律を理由にサルス神父は沈黙を貫きます。

「沈黙こそがいかに雄弁であるか」が根底に流れるもう一つのテーマのようです。

サルス神父はカルトジオ修道会所属の修道士という設定です。

映画「大いなる沈黙へ ーグランド・シャルトルーズ修道院」で世界的に知られるようになったあの修道会です。

カトリック教会の中でも最も戒律が厳しく、現在は約200人の修行僧が「沈黙」「孤独」「清貧」を重んじた生活を送っているそうです。

この映画の(わたしが考える)最大の見どころは、ラスト5分でサルス神父が登場人物全員を前にして語るお説教です。

「自らを見つめなおしなさい」「自己を律するのです」と言われている気がしたのです。

権力欲、金銭欲、物欲に支配されている現代社会(登場人物たち)への戒めのお説教が、まるで自分に対して語られているかのような錯覚に陥りました。

それまでの100分以上、ずっと重苦しい空気が流れているストーリー展開だったのが、雲が晴れたようにラスト5分ですがすがしい爽快感に包まれる、圧巻のお説教です。

あなたがたは、雲が西に出るのを見るとすぐに、「にわか雨になる」と言う。実際そのとおりになる。

また、南風が吹いているのを見ると、「暑くなる」と言う。事実そうなる。

偽善者よ、このように地や空の模様を見分けることは知っているのに、どうして、今の時を見分けることを知らないのか。

(ルカ12・54~56)

福音書のこの箇所を思い出しました。

わたしの愛読書、カール・ヒルティの言葉も浮かびました。

神の霊がしばしば思いがけない仕方で訪れてきて、その生命と喜びをもってわれわれの全存在を満たし、一瞬のうちにすべての重荷をわれわれの心から取り去ることがありうる。

(「眠られぬ夜のために」より抜粋)

今の時に与えられた重荷とはなんでしょうか。

ヒルティの言う「神の霊が思いがけない仕方で」ある日訪れて「満たし」「重荷を心から取り去る」という経験はわたしもあります。

それは、素晴らしい映画を観たとき、心を揺さぶる本を読んだとき、音楽に涙するときにも訪れます。

アメリカの新大統領就任式で、コロナウィルスによって亡くなられたすべての方へ黙祷が捧げられたのを見たとき、そこに神の霊が訪れたのを感じました。

祝賀会の最後を飾った、歌手のケイティ・ペリーの感動的な歌と打ちあがる無数の花火に涙が出ました。

わたしも、やはりこのコロナ禍の生活でストレスがかなり溜まっていたようです。

素晴らしい映画と、就任式の黙祷、歌手たちの素晴らしい歌声に涙し、心の重荷が少し軽くなったような気がします。

困難に直面したときには、泣いておられるイエスを思い浮かべるとよいでしょう。

少なくともわたしには効き目があります。

エルサレムを見て泣いておられるイエス、ラザロの墓の前で泣いておられるイエスです。

神はわたしたちのために泣いてくださいました。神は泣いておられます。

わたしの苦しみのために泣いておられます。

神は泣けるようになるために――ある神秘家によれば――、自ら人間になろうとされたのですから。

自分と一緒にイエスが苦しんで泣いておられる姿を思い浮かべることは、慰めとなり、さらに前に進む助けとなります。

イエスとのきずなを保ち続けるなら、たとえ人生から苦しみが無くなることはなくても、幸福に向けた素晴らしい地平が開け、その充満に向けて進むことができるでしょう。

勇気をもって、祈りながら進みましょう。

イエスはいつもわたしたちのそばにおられます。

(教皇フランシスコ、2020年10月14日一般謁見演説より)

神が、イエス様がいつもわたしたちのそばにおられることを決して忘れてはいけない、改めてそう心に刻み、自己を見つめなおす毎日です。

役割とその担い手

久留米教会も、福岡県の緊急事態宣言が終わるまでミサは中止となっています。

各人が引き続き感染防止に努め、一日も早く事態が収まるように行動自粛を心がけましょう。

**********************

教皇フランシスコは、自発教令の形をとった使徒的書簡「スピリトゥス・ドミニ」をもって、教会の朗読奉仕者と祭壇奉仕者に、男性のみならず、女性も正式に選任することができるよう、教会法を改定した。

今日の教会において、男性・女性共に、信徒がみことばと祭壇への奉仕に委託を受けて参加することは、認可のもとに、世界中に定着している。

このように状況に応じて「臨時の委託」を受ける奉仕者に対し、正式な儀式をもって朗読奉仕者ならび祭壇奉仕者に「選任」される者は、伝統的に男性に限られていた。

教皇フランシスコは、このたびの自発教令を通し、教会法230条1項を改定、司教協議会の規則が定める年齢と素質をもった信徒を、正式な典礼によって、選任の朗読奉仕者と祭壇奉仕者とする道を女性にも開いた。

このニュースを読んだときの率直な気持ちは、

「知らなかったけど、今頃なの?!」

久留米教会は、昨年6月から主日のミサを4回行ってきました。

(宮﨑神父様、本当にありがとうございます!!)

土曜日19:00,日曜日6:30,9:00,11:00

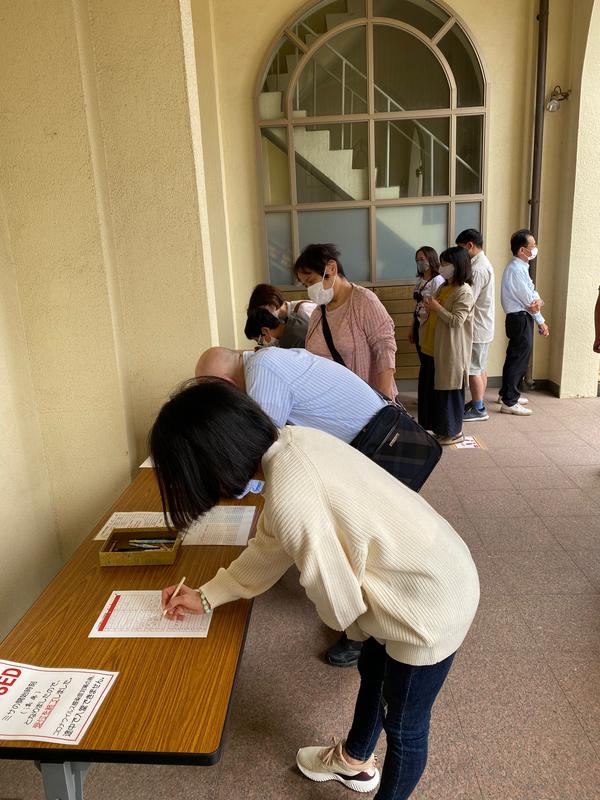

このうち、日曜日の9時と11時のミサの聖書朗読をしてくださる方2名ずつ、つまり毎週4人の方に依頼する役割を担わせていただいています。

去年まで、日曜日9時のミサで聖書を朗読される方、答唱詩編を歌われる方は、同じようなメンバーでした。

典礼の担当者に「もっといろいろな方に読んだり歌ったりしていただいてはどうですか?」

と、ご苦労されていたことも知らずに言ってしまったことがあります。

「皆さん、断られるのよ」

去年の6月にミサが再開されてから、毎週4人の朗読者を捜して依頼するのは確かに結構大変でした。

「恥ずかしい」

「まだ無理」

そうおっしゃる方に、優しくしつこくお願いするようにしてきました。

「一度やってみてください」

「練習してきてください」

「ご自宅で聖書を開いて読んでみてください」

ベトナム、フィリピンの方には「フリガナがふってあるからよく練習してきたらできる!」と励ましながら。

初めての朗読を終えた方のほとんどが

「またやってみたい」

そうおっしゃるのです。

最近は立候補してくれる方もたまに。

とにかく、やったことがない方にできるだけお声をかけるように。

冒頭にご紹介したニュース、なぜ今まで男性に限られていたのか、その理由は十分に理解しています。

ただ、「いまごろ?!」と思ったのは、司祭の召命が世界中で激減している現代、任せられる役割はどんどん振り分けてよいはず(女性に、ではなく誰にでも)と感じているからです。

聖書朗読、第一朗読(預言書など旧約)と第二朗読(書簡)はその簡単な例でしょう。

第一は女性、第二は男性、という習慣?慣例?も、宮﨑神父様は「気にしなくてよい。」と言ってくださいます。

読みたい人、読める人がちゃんと練習してから読めばよい、と。

今まで円形のアドベントクランツを準備してきたのですが、去年は初めて長方形にして横一列にロウソクを並べてみたいと計画しました。

インスタグラムなどで素敵だと思ったし、円形よりもスクエアの方が作りやすいのです。

その時も宮﨑神父様は、「厳格な決まりがあるわけじゃない。作りやすいようにやっていいよ。」と。

つまり、そうやって「任せてくれる」とハードルが下がり、誰にでもできる役割が増えるのです。

これは、教会のことに限ったお話ではありません。

家庭での子どものお手伝い、会社での若い社員への仕事の割り振り、地域の行事など、どの場面でも同じようなことが考えられます。

いつまでもすべての家事をお母さんがこなし、自分がやったほうが確実で早いからと中堅社員がなんでも引き受け、伝統行事を知り尽くしている年配の方だけが地域を取り仕切る。

そんなことでは世の中は全く回らなくなる。

実感された経験をお持ちではありませんか?

年明けのごミサの時、神学生の吉浦君が冬休みで来ておらず、祭壇のロウソクの灯がともっていませんでした。

それに気づいた高校生の男の子が、誰に指示されたわけでもなくロウソクを灯してくれました。

遠くからその様子を見ていて、とても嬉しい気持ちになったのです。

「プレゼピオを片付けなきゃ」と佇んでいたら、「手伝いましょうか?」と集まってきてくれた子どもたちやベトナムの若者たち。

何も言わなくても気づいて動いてくれる若い人がいます。

久留米教会っていいな、と2021年の始めはそんなミサが続いていました。

気を引き締めなおしましょう。

国が、政府が、行政が、と言っている場合でもそういう問題でもありません。

わたしたち一人ひとりの行動がまず第一です。

今年は御復活をお祝い出来ますように。

まずはそこに目標に置いて、静かに暮らしましょう。

2021をよりよく生きるために

聖堂の横の庭園スペースに、新しく石碑が据え置かれたことにお気づきになりましたか?

イエスのみこころにささげられた久留米教会

教会を訪れる人がそのことをいつも思い起こせますように。

キリスト教は3世紀前半まで、まったく政治利用、権力利用されていませんでした。

エルサレムの神殿が起源70年に壊されてほとんどのユダヤ人のディアスポラが始まるまでは、宗教とさえ認められていません。

なぜならローマ帝国は「新宗教」を認めていなかったからです。

キリスト教はユダヤ教の分派と理解されていました。

それからの歴史のいろいろな経緯で、西欧キリスト教文化という今の「近代世界」のベースができたのです。

これは、竹下節子さんのブログに書いてあったことばです。

今では欧米のほとんどの国が、何らかの形でキリスト教の歴史の上に形成されているのは、そう考えると不思議なことにも思えます。

そう。

現在わたしたちが信じていること、生きているこの世の中は、長い長い歴史と葛藤と不思議なことの積み重ねでできているのです。

いまから何年経ったら、コロナウィルスの蔓延とアメリカ大統領選挙の混乱がもたらしている現状が歴史に意味をもたらすでしょうか。

そう考えずにはいられない、2021年の始まりです。

わたしたちの歴史に刻まれるであろうこの2つの出来事にも、政治的、宗教的な権力闘争、利害の対立があります。

示されているはずの教訓を人々(わたし)が実際に受け止めるのはずっと先のことのように感じています。

理想とする連帯、実際には分断

思いやりと希望、現実には批判と非難と不安

わたしたち人間の弱さと愚かさを毎日見聞きし、実際に自らがその悪魔にとり憑かれることを体感する日々。

なぜ協力できないのか。

なぜ批判ばかりするのか。

そう言いながら、他者を非難する。

この悪循環を今年は断ち切りたい。

わたし自身のこと、わたしの決意ではありますが、多くの方も思い当たることはないでしょうか。

何事にも意味があります。

歴史上、人間は多くの過ちをおかしてきました。

その都度、もとに戻すのではなく軌道を変え、価値観を新たにし、示された意味を理解しようと努めてきたはずです。

洗礼を受けている、というお恵みを忘れてはいけないときです。

2020年は良いことがなかった、と感じている方が多いかと思います。

2021年はよりよく生きていきたい、そう思っています。

聖書に落ち着きを見出したい。

そう思って、無作為にページを開いて読むことにしました。

(昔からそうしています。

今週の朗読箇所を読む、読み方ではなく、あえて無作為に開いてみるのです。

そうして開いて読んでいくうちに、求めていた言葉に出会えた時の喜びは格別です。)

嵐における主の栄光

神の子らよ、主に帰せよ、

栄光と力を主に帰せよ、

み名にふさわしい栄光を主に帰せよ。

主を拝め、聖なる方の現れる時。

主の声は水の上。

栄光の神は雷鳴をとどろかされる。

主は果てしない水の上。

主の声には力があり、

主の声には威厳がある。

主の声は杉の木を砕き、

主はレバノンの杉を打ち砕く。

主はレバノンを子牛のように、

シルヨンを若い野牛のように躍らせる。

主の声は火の炎をひらめかす。

主の声は荒れ野を震わせ、

主はカデシュの荒れ野を打ち震わせる。

主の声は雌鹿をのた打ち回らせ、

森を裸にする。

その神殿ですべてのものは「栄光あれ」と言う。

主は洪水の上に座し、

主は王としてとこしえに座られる。

主はご自分の民に力を与え、

主はご自分の民を祝福し平安を与えてくださる。

(詩編29)

荒れ野と乾いた土地は歓喜し、

荒地は喜び、花を咲かせる。

水仙のように花を咲かせ、

まさに喜びに喜んで歓呼し、

レバノンの栄光とカルメルとシャロンの威光がこれに与えられる。

彼らは、主の栄光、

わたしたちの神の威光を見る。

弱った手を強くし、

ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

実よ、お前たちの神を。

報復が、神の報いが来る。

ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる。」

その時、見えない人の目は開かれ、

聞こえない人の耳は開けられる。

その時、足の不自由な人が鹿のように跳ね、

口のきけない人の舌が喜び叫ぶ。

荒れ野には水が、

荒地にも流れが湧き出る。

焼けつく砂地は池に、

乾いた土地は泉となり、

かつて山犬が伏した棲処に葦やパピルスが生える。

永遠の喜びが彼らの冠となり、

喜びと楽しみが彼らに追いつき、

悲しみと溜息は去る。

(イザヤ35)

聖書を開きましょう。

宮﨑神父様がいつもおっしゃっています。

もっと聖書を身近な存在にしてみるのです。

難しく考えなくてもよいのです。

聖書にもっと親しむことによって、自分に与えられているお恵みに気づき、抱えている不安の解決の助けとし、今本当に必要なことを見極める知恵を呼び覚ましましょう。

☆神の音楽の音を出してくれるハーモニーである聖書

☆相違なる音から一つの救いの音声を放つ聖書

☆一面に花の咲く平原である聖書

☆神からの手紙

☆人間の故郷である天国からの手紙である聖書

初代教会の教父たちは、聖書をこう表現したそうです。

聖書を読んだことのある人はほとんど例外なく、この書物の中に何か大切なことがあると言います。

ある人は判断や行動の基準となるものを見出し、

ある人は人生を精神的に豊かにするものを求め、

病んだ心を癒してくれることば、正しく導いてくれることばを探し出す。

優れた文学や偉大な哲学書として読む人もいるでしょう。

人々は聖書にいろいろな仕方で近づいており、そのいろいろな読者の関心に幅広く答える不思議な書物である、と和田幹男先生はおっしゃっています。

2021年はいつも聖書をそばに。

『成人』することの意味

皆さま、2021年あけましておめでとうございます。

今年も、毎日のお恵みを見逃さず、各々が置かれている立場と与えられた責任に忠実に、思いやりと感謝に溢れた日々を生きていけますように。

3日のごミサでは、今年20歳の成人となる信徒のお祝いがありました。

日本では『成人』というと、「お酒が飲める年齢になった」というイメージが強いのですが、本来の成人するという意味は「社会的責任を持つことを認められた」ということではないでしょうか。

ユダヤ教では、男子は13歳で成人となるバル・ミツバ(女子は12歳バト・ミツバ)という儀式がエルサレムで盛大に行われます。

(ユダヤ教では祈りの場は厳格に男女が分けられています。

嘆きの壁も左半分が男性用、右半分が女性用です。

このバル・ミツバの儀式も男子と父親や男性親族だけで行われ、母親や女性親族は仕切りからのぞき込む形です。)

これは、(ウィキペディアによると)中世以降にできたしきたりで、キリスト教の堅信式の影響を受けて始まったと言われています。

つまり、イエス様の時代には無かったのです。

ユダヤ教の戒律を守ることができる年齢が成人である、とされています。

自分の行為で許されることと許されないことを認識し、自分の行動に責任を持てる年齢に達したことを、成人式という形で祝うのです。

ヨセフ様、マリア様が3日も探し回ってようやく見つけた12歳になった我が子イエスが神殿で学者たちと知的なやり取りをしていた、というあの出来事を思い出します。

どうして、わたしをお捜しになったのですか。

わたしは父の家にいなければならないことを、ご存じなかったのですか。

(ルカ2・49)

イエスは知恵も増し、背丈も伸び、ますます神と人に愛された。

(ルカ2・52)

イエス様の少年時代(お生まれになったこと、そしてヨハネから洗礼を受けるまでの間の)唯一のエピソードであるこの箇所は、わたしにはイエス様の成人した記念の出来事に思えるのです。

他にイエス様の少年期、青年期の記述がないので想像にすぎませんが、この日、マリア様は悟られたのではないでしょうか。

幼かった我が子はもう母の手元から離れ、成人として、いつの日か何かを担う存在となるということを。

「これらのことをことごとく心に留めていた」という短い記述がその覚悟を秘めていると感じます。

教皇フランシスコ講和集7に「よい羊飼い」というお説教があります。

少し抜粋してご紹介します。

よい羊飼い(イエスのことです)は、わたしたち一人ひとりに目を配り、わたしたちを探し、わたしたちを愛し、ご自分のことばを伝え、わたしたちの心の奥底、願望、希望、そしてわたしたちの失敗や失望を知っておられます。

イエスはわたしたち一人ひとりに終わることのない、全きいのちを生きる可能性を与えてくださいます。

さらにイエスは、愛をもってわたしたちを守り抜き、人生で向き合うことになる険しい道や、時に危険な道をくぐり抜けるのを助けてくださいます。

イエスに倣って、兄弟愛と自己奉献という新しい道を歩むために、自分勝手な行いをやめ、誤った道の迷路から離れるのです。

次は、2019年のワールドユースデーで語られたお説教の一説です。

皆さんの自分に与えられた使命は遠い未来の約束ではありません。

青年期は待合室ではありません。

今日のあなたの人生は、今日しかありません。

危険を冒すなら、それは今日です。あなたの出番は今日なのです。

「皆さんは未来です」とよく言いますが、皆さんは未来ではありません。

皆さんは「いま」です。

皆さんこそ「神のいま」なのです。

神と神から与えられた使命に、待ち時間はありません。

それは、いまなのです。

単純な言い方ですが、この教皇様のおことばを理解できる、実行するように努めようとできる、それが『成人』なのではないかと考えます。

コロナ禍にあって、学業も就職もままならない、困難な時代を生きる若者を思うと、自分が20歳だった時代がうそのようです。

今年『成人』となる若者たちが、これからも直面するであろう困難に立ち向かうための強さと優しさを身にまとうことができますように。

父である方の愛

イエス様の誕生をもって、教会のカレンダーは降誕節に入ります。

クリスマスの次の日曜日は聖家族をお祝いするのが習わしです。

父と子と聖霊の御名によって アーメン

父である神

イエス様

聖ヨセフ様もお父様です。

どうしても存在感の薄いヨセフ様ですが、イエス様がダビデの家系なのはヨセフ様の血です。

ヤコブの子はマリアの夫ヨセフである。

キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。

(マタイ1・16)

イエス様がダビデの家系てあることが書かれたそのあとに続き、ヨセフ様へのお告げについて書かれています。

イエスの母マリアはヨセフと婚約していたが、同居する前に、聖霊によって身ごもっていることが分った。

マリアの夫ヨセフは正しい人で、マリアのことを表ざたにするのを望まず、ひそかに離縁しようと決心した。

ヨセフがこのように考えていると、主の使いが夢に現れて言った。

(2・18~20)

ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じたとおり、彼女を妻として迎え入れた。

マリアが男の子を生むまで、ヨセフは彼女を知ることはなかった。

(2・24~25)

イエス様が生まれた直後にも、エジプトに非難するように主の使いが夢でヨセフ様に現れて言います。

そして、エジプトから出てイスラエルに行け、と主の使いが夢に現れるのもヨセフ様に、です。

ルカには、「ダビデ家とその血筋に属していたヨセフ」がベツレヘムに住民登録にマリア様を連れて行ったことと、主の使いが羊飼いにベツレヘムへ行くように告げたとき「マリアとヨセフ、そして飼い葉桶に寝ている乳飲み子を探し当てた」という2か所にヨセフ様のことがチラッと書かれています。

マリア様を静かに受け入れ、エジプトへ行け、イスラエルに戻れ、と天使のお告げに従って家族を守ったお父様。

なのに、外典に書いてあるからなのでしょうが、中年だったさえないおじさんが若いマリアを嫁にもらうことになり気が引けたから耐えた、ようなイメージがないことはない、、、です。

ミケランジェロ HolyFamily

(完全に、お父さんじゃなくておじいさんです、、、)

ヨセフは一見すると主役級にはならないものの。その姿勢の中にはすべてのキリスト者の知恵が収められています。

説くことも語ることもしませんが、神のみ旨を行おうとするかたで、しかもそれを福音に沿った、真福八端の仕方で行います。

ヨセフは完全に神を信頼し、天使の言葉に従ってマリアを自分のもとに迎えます。

神に対する固い信頼によって、人間には困難なことを、ある意味納得のいかない状況を、受け入れることができるのです。

ヨセフはマリアの胎から生まれる子は自身の子ではないこと、神の御子であることを、信仰において理解します。

そうしてヨセフは、地上での父であることを全面的に受け入れる保護者となるのです。

(教皇フランシスコ講和集7より)

早くから描かれていた聖母子像と違って、聖家族は16世紀頃から描かれるようになりました。

それまではヨセフ様に対する信仰が薄かったからと言われています。

教会がヨセフ様を保護者として認定したのは1870年です。

久留米教会にはもともと、マリア様のご像しかなかったのですが、30年ほど前にヨセフ様のご像もこうして設置されました。

(ちょっと頼りない雰囲気?)

これは、ガイドさんが「イスラエルで一番美しい聖家族のご像だと思っている」とおっしゃっていた、イスラエルの聖ヨセフ教会のご像です。

(頼りがいありそう?)

教皇フランシスコは12月8日、聖ヨセフがカトリック教会の保護者として宣言されてから150年を迎えるにあたって、2020年12月8日から2021年12月8日を「ヨセフ年」とすることを宣言しました。

教皇は同日、使徒的書簡「パトリス・コルデ」(父親の心で)を発表し、イエスの養父としての聖ヨセフの優しさやあふれる愛、神からの召命への従順さ、父親としてあらゆることを受容し、創造性をもって行動した勇気、質素な労働者としての姿、目立つことがなかった生き方に触れています。

聖ヨセフは「執り成しの人、苦難の時に支え、導いてくれる人」だと教皇は記しています。

使徒的書簡は福者ピオ9世教皇が1870年12月8日に聖ヨセフを「カトリック教会の保護者」と宣言してから150年を記念して発表されました。

教皇フランシスコは使徒的書簡で、新型コロナウイルスのパンデミックが続く中で、聖ヨセフが示してくれているのは、日々の困難を耐え忍び、希望を示しているが、決して目立つことのない「普通の人々」の大切さだと強調しています。

(カトリック中央協議会ホームページより)

2020年は、誰にとっても試練が与えられたような、多くのことを考えさせられる、忘れがたい年となりました。

わたしたちには、幸いにもお父さんがいてくれます。

天の父

イエス様、ヨセフ様

神父様

マリア様へは毎日お祈りしていますが、ヨセフ様にお祈りしたことはないかも。。。

この一年の締めくくりとなるあと数日、ヨセフ様にもご加護をお願いしつつ、地球全体に与えられたこの試練の日々が一日も早く収まりますように祈りながら新しい年を迎えたいと思います。

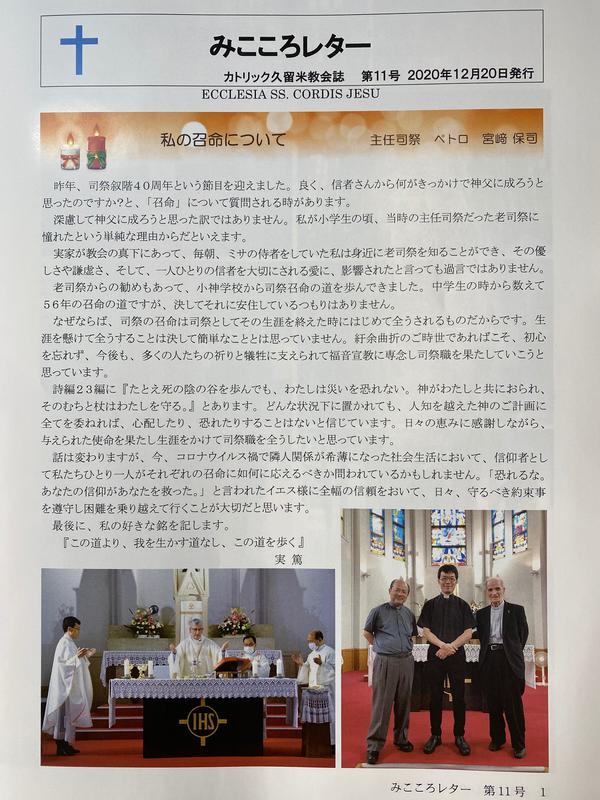

久留米教会の召命を考える

久留米教会の広報誌、みこころレターの11号が完成しました。

前任主任司祭の森山神父様が「教会に来られない信徒にも教会の様子を知らせるツールとして」の役割も込めて始められた広報誌です。

年に2回、6月と12月の発行を続けていましたが、今年は教会が春に閉鎖されたことで6月の発行は見送りました。

毎回、テーマを決めて記事の構想を考えています。

今回のテーマは『召命』です。

このコロナ禍、日曜学校の子どもたちが減り、侍者もいないミサが続き、少年たちを日曜日に見かけなくなってしまいました。

やはりどうしても『召命』=少年たちが司祭を目指してくれる聖霊のお導き、という考えにとらわれてしまうわたしとしては、なにか不安が拭えない日々だったのです。

みこころレターの構成について宮﨑神父様と打ち合わせをしているときに、そのことをお話しました。

「教会の庭を手入れしていつも花を植えてくれている人たち、誰も行かない墓地の清掃をしてくれている人たち、そういう信者の召命の姿も記事にしなさい。」

そう教えてくださいました。

心が湧き立ち、次々とアイデアが浮かんできました。

墓地の清掃のことは、このホームページでご紹介させていただきました。

清掃をしてくださっている信徒のおじさま方に「わたしを墓地に連れてって!!」とお願いし、お話を伺っていたら広報誌のスペースでは足りない!と思ったので、ホームページで熱く語りました。

わたしがこうして教会の広報の役割を任せていただき、楽しみながら取り組むことができていることについても、「あなたはあなたの召命を生きてるじゃない!」とある神父様から言っていただきました。

やはり『召命』は幅も奥も深いのです。

今回のみこころレターでは宮﨑神父様、船津神父様、古市助祭様、神学生の吉浦君にご自身の召命について書いていただきました。

アベイヤ司教様にインタビューをし、久留米の信徒へのメッセージをいただきました。

紙面の都合で掲載できなかった、みこころレターのためにアベイヤ司教様が書いて送ってくださったメッセージの全文をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・

「小教区共同体を行き来するには」 ヨゼフ・アベイヤ

小教区を訪問するときによく聞かれるのは、小教区共同体はより活発になるために何をすればいいでしょうか、ということです。

その時繰り返し伝えるのは、「初代教会の姿を見ることです、4つの特徴が見られます」

1)共に祈る

皆が集い、共に祈りに参加し、互いに支え合っている姿はとても美しいものです。

一人ひとりが置かれている場でイエスの弟子として生きる力となったのです。

2)キリストを記念する

初代教会の人々は、《これを私の記念として行いなさい》というイエスの言葉を忠実に守りました。

その時から教会は二千年にわたって、この記念を行ってきました。現代、ミサと言います。

3)兄弟とすべての人々を心にかける

すべてを分かち合って、物が足らなくて困った人はいなかったことです。

共同体においてはもちろんのこと、周りの人々の情況を心にかけて関わったのです。

4)福音の喜びを伝える、天の父が望んでおられる社会を築く

現代の言葉で言えば「福音宣教」です。

彼らは人々の心の渇きに気づき、与えられた福音を宣べることによって、それに応えたのです。

また、社会の中にあった矛盾と不正に気づき、福音の力によって、社会を変えていくパンだねになろうとしたのです。

・・・・・・・・・・・・

よいクリスマスを ♰

(ベツレヘムの聖誕教会のステンドグラスです。)

信仰の歴史と遺産

先週お越しになったアベイヤ司教様が「久留米は歴史ある教会です。この遺産を守りながら将来をしっかり見極めて進んでください。」とおっしゃった言葉が心に響き、そのことをずっと考えています。

【共同訳】

“霊”の火を消してはいけません。

預言を軽んじてはいけません。

すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。

あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。

【フランシスコ会訳】

霊を消してはなりません。

預言を侮らないようにしなさい。

しかし、そのすべてをよく吟味しなさい。

そのうえで道理にかなったことを大切に保ち、

悪いことならどんなことであっても、それに近づいてはなりません。

(1テサロニケ5・19~22)

この「霊」とは、「霊の特別な恵み(カリスマ)」のことを言っています。

日本の先人たちが初めてイエス様の教えを聞いたとき、どのように感じ、どのくらいの驚きと喜びを胸に躍らせたのでしょうか。そのことをずっと想像しています。

イエズス会の記録によると、慶長5年(1600)前半に久留米に伝道所が開設されレモウラ神父と修道士が駐在し、久留米城下に薩摩から運んだ材木で住院のついた天主堂が建設されました。

このほかにも、町のキリシタン達がもう一つの教会を建てていたそうです。

久留米城主 毛利秀包の熱意に支えられて布教は最盛期を迎え、久留米とその周辺のキリスト教信者は7,000人いたと言われています。

久留米教会が1978年に宣教再開100周年を記念して作成した記念誌に載っている、当時の平田司教様の文章をご紹介します。

1601年にスペインで出版された東方伝道史の中に、

「1595年、26聖人の殉教2年前に神父と修道士は久留米という筑後の城下町に到着した。ここには古い二人のキリシタンがいた。この二人のキリシタンは、日曜・祭日に自分の家にあった礼拝所に信者を集め、皆が一緒に祈り終わると、聖教に関する数種の本を朗読した。300名ほどのキリシタンがいるが、神父はこれらの人の告白を聞き、修道士は教えに関する一般の話をした。」と記録されている。

この時点で、久留米での宣教は400年ぐらい前に始められたと思われる。

その後、迫害の火の手が全土に及ぶにつれ、久留米の信者も苦難の道を歩くようになった。

信仰の火種は消えてなくなったかのように見える状態が250年も続いた。

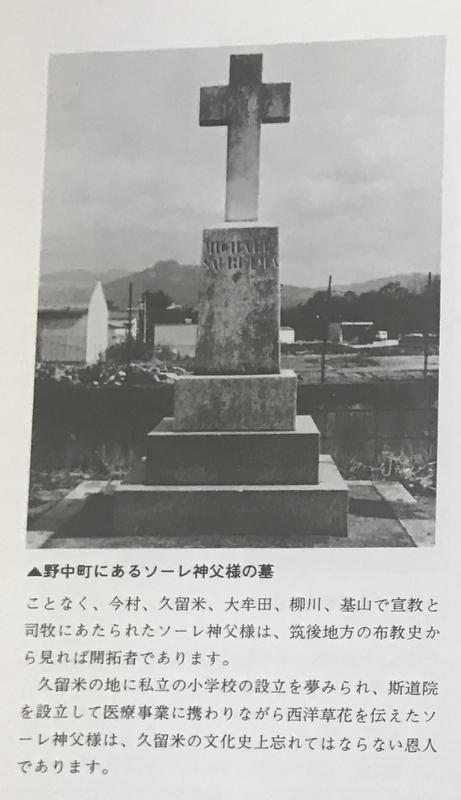

1878年にはソーレ神父様が久留米に正式に赴任して宣教を再開した。

旧筑後久留米藩領の三井郡大刀洗町(今村周辺)が、江戸時代禁教期の潜伏キリシタン(かくれキリシタン)集住地区であったことは良く知られています。

幕末~明治時代初頭に久留米藩による今村キリシタンの一斉検挙拘束があり、殉教者を出しています。

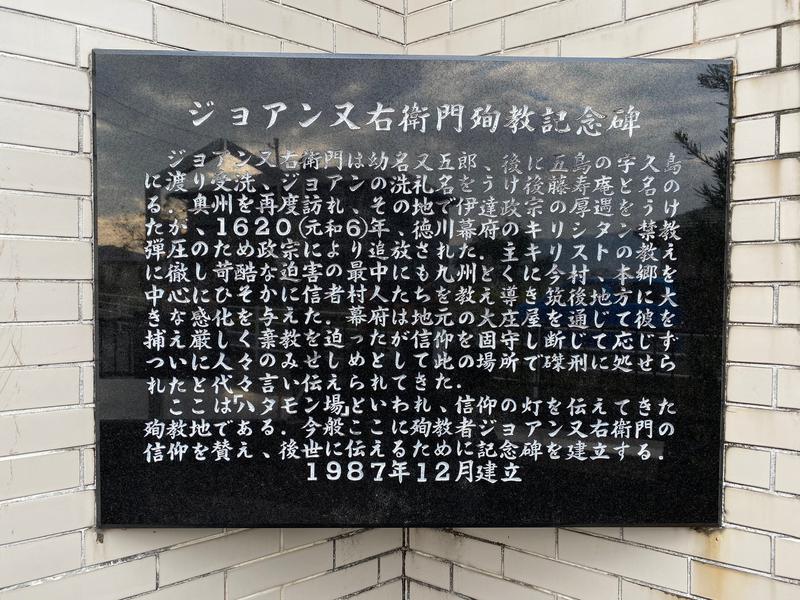

大刀洗町にある殉教跡地に建てられた祭壇です。

イクトゥスとは、ギリシャ語で魚を意味します。

そして、同時に「イエス」「キリスト」「神の子」「救世主」の頭文字を並べた単語でもあるそうです。

偶像崇拝を禁止していたユダヤ教の勢力が強い時代の初期のキリスト教徒が、隠れシンボルとして用いていた、と言われ、それがこの今村・大刀洗のキリシタンたちにも伝わっていたのでしょうか。

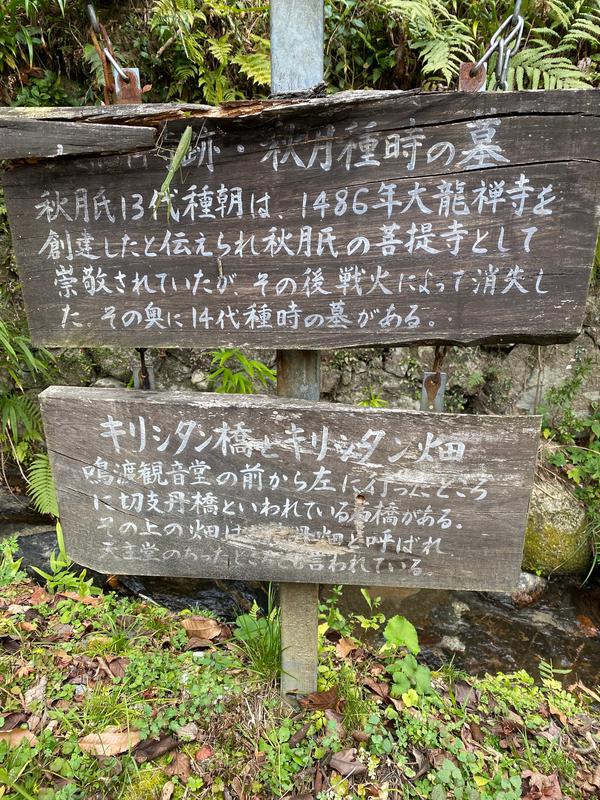

戦国時代末期に秋月にはキリシタンに寛大な秋月種実などの武将がおり、末次興善(コメス)という、博多、長崎、堺などで活躍していた豪商のキリシタンがいました。

永禄12年(1569)に興善は、医師でもあるアルメイダ修道士を紹介して武将など30人に洗礼を授けました。

末次コメスの屋敷裏には小さな教会があって、宣教師達は博多から時々秋月の教会を訪れたようです。

秋月の美しい紅葉の小川に沿った道の奥に、ひっそりとその天主堂の跡地はありました。

昨年11月に訪日されたフランシスコ教皇様がおっしゃったことです。

「この数日間に、何世紀にもわたる歴史の中ではぐくまれ、大切にされてきた日本のすばらしい文化遺産と、日本古来の文化を特徴づける宗教的、倫理的な優れた価値に、あらためて感銘を受けました。

異なる宗教間のよい関係は、平和な未来のために不可欠なだけでなく、現在と未来の世代が、真に公正で人間らしい社会の基盤となる道徳規範の大切さを認められるよう導くために重要なのです。」

(政府および外交団との懇談、同年11月25日)

歴史は語り継いでいかなければ、いつか忘れ去られます。

遺産は管理していく人がいなければ、朽ち果ててしまいます。

ですが信仰は、歴史のなかに埋もれた遺産であってはいけません。

先月ここに書いた墓地のように、たとえそこにご遺骨がもう眠っていないとしても、管理し、祈りを捧げている信徒の姿がある限り、霊は働き、信仰の火は灯っています。

そして、アベイヤ司教様が仰ったとても大切なこと。

彼らは教会の「未来」ではありません。

彼らは「現在」の教会の仲間です。

ツリーの飾りつけと、馬小屋セットを出す役割を担ってくれました!

彼らと共に教会の歴史を創っていきたい、と心から思った日曜日でした。

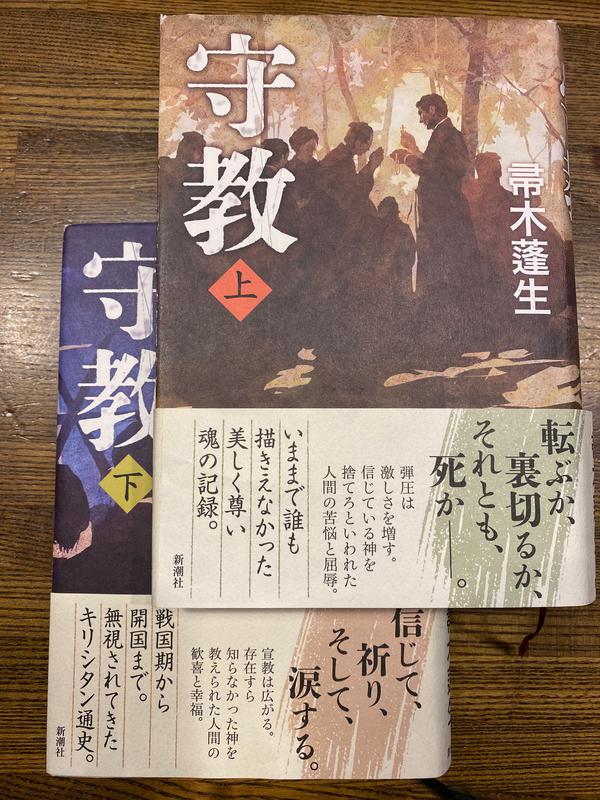

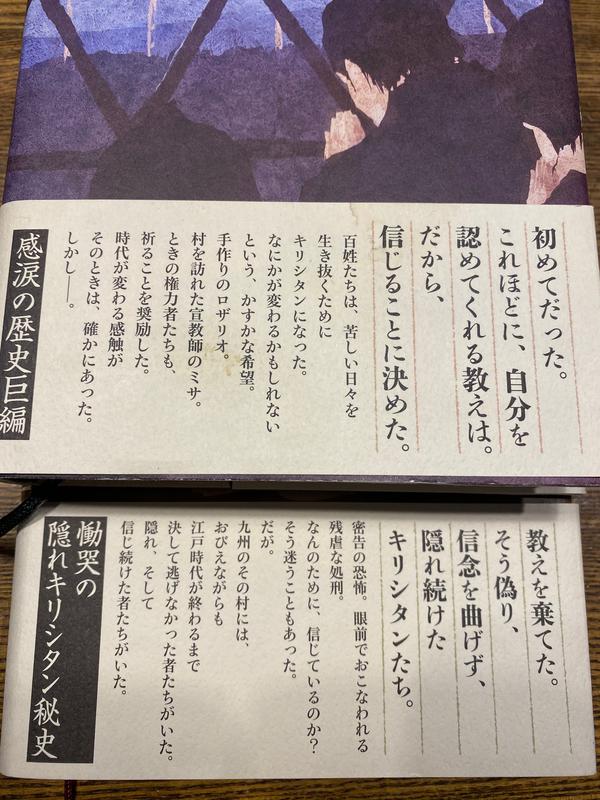

「今月の本」はこちら。↓

表裏の帯に書いてあることばを読むだけで心が震えました。

キリシタンの信仰の小説ですが、ノンフィクションかと思われるほどのリアリティです。

江戸時代を通じて、ひっそりと潜教し続けた福岡県「今村信徒」の慟哭の歴史(Amazonの説明より)

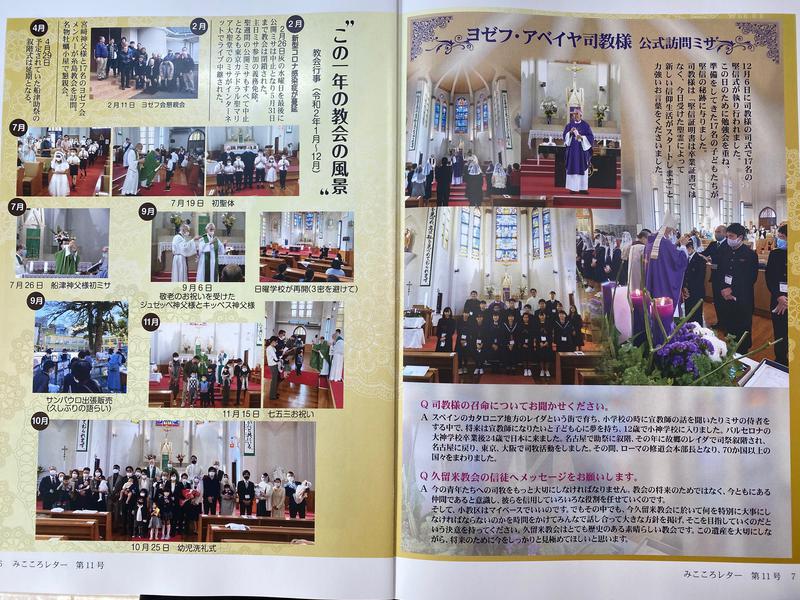

『堅信式』アベイヤ司教様公式訪問ミサ

6日はアベイヤ司教様の司式によるミサの中で、17名の子どもたちの堅信式が執り行われました。

マリア様が聖霊によって身籠られたこと、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられたこと、このようにイエス様は2回聖霊を受けられています

聖霊の導きによって洗礼を受けることで「神の子」として誕生したわたしたちは、2回目の聖霊の働きである堅信の秘跡によってその信仰を確固たるものとし、派遣されていくという意味があるのです。

アベイヤ司教様は「今日もらう堅信証明書は卒業証書とは違います。今日からみなさんは、聖霊の働きによってキリスト者として新たにされたのです。今日参列している先輩信徒の皆さんは、あなたたちのために祈ってくれています。あなたたちのためにですよ!」と力強くおっしゃいました。

今年はコロナ禍において、何も良いことがなかった、、、ということはありません!

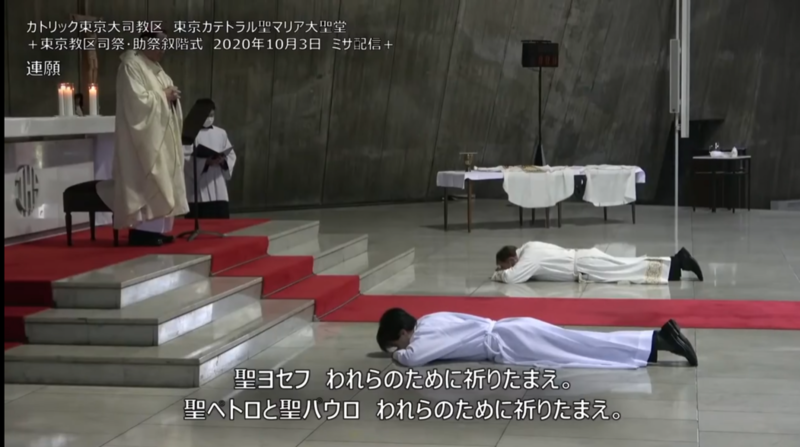

5月にはアベイヤ司教様が着座され、7月には船津司祭が、10月には古市助祭が叙階されるという素晴らしい記念すべき年でした。

司祭

司教

教皇

教皇様が一番偉くて、枢機卿、司教、司祭の順である、ということでは全くありません。

12使徒がどのような人々だったかを思い返してみるとわかります。

それぞれがユニークであり、現代の信徒であるわたしたちがそれぞれに個性があるのと全く同じで、12人は違った特性を持っていました。

違いながらもイエス様への愛と信頼において、彼らはひとつに結ばれていたのです。

誰が一番偉いのか、で言い争ってはいましたが、結局はペトロが一番だった、というわけではないのです。

イエス様は、3度自分を否認したペトロに3度ご自分への愛を確認し、首位権をお示しになります。

(ヨハネ21・15~)

神の国の鍵を与え(マタイ16・17~19)、ご自分の羊の群れ(信者たち)をペトロに委ねられました。

イエス様の教えを次の世代に確実に誤りなく伝えていく役割が使徒たちに委ねられ、それが教父たちによって確立され、現代の司教たちへと続いているのです。

『教導職』と言います。

教皇権・教皇職(司教・司祭職)は「信ずる人々のエクレシア(集り、教会)」を生き生きと生かし、分裂なき健やかな集まりとするための奉仕職・奉仕権なのだ。

この奉仕(サービス)を受けて、集る側もまた、世の万人のために奉仕(サービス)する。

では、教皇(ペトロ後継者)は「教会のかしら」か。

めっそうもないことである。

教会のかしらはただキリスト・イエスのみ。

教皇(司教)はキリストのわざと心を託されて継いでゆく管理者的しもべ。

(ルカ12章以降度々出る管理人のたとえ参照)

犬養道子さん「聖書を旅する3」より

久留米教会というエクレシアに集うわたしたちです。

同じひとつの心の集まりである教会における、多様性、ヴァラエティ。

これこそがイエス様の望まれたことなのです。

アベイヤ司教が7月の船津司祭の叙階式で久留米に来られた時のことです。

全ての参列司祭が黒っぽいスラックスパンツに黒の革靴でしたが、ある神父様(久留米の前任主任司祭!)は、ブラックジーンズに裸足に皮のサンダル姿で現れ、そのままその上に着衣されたのです。

思わずわたしは、「え、、、まさかその恰好のまま!?うそでしょ!??!」と言ってしまいました。

するとアベイヤ司教様が笑いながら

「カトリック教会は多様性を重んじていますから!」とおっしゃったのです。

このユーモアのセンスと素敵な笑顔と足の長さに、わたしはすっかりファンになってしまったのでした。

司教様へインタビューさせていただきましたので、みこころレターをお楽しみに!!

神と人の仲介役

今日11月30日は聖アンデレの記念日(聖名祝日)です。

マタイは英語でマシュー、マルコはマーク、ルカはルーク、ヨハネはジョン

そして、アンデレはアンドリュー!

(わたしの好きな映画俳優やシンガーは、決まってこの辺の名前です。)

マルコによる福音書では弟子のリストの中でもペトロ、ヤコブ、ヨハネについで4番目の位置にあります。

わたしのイメージでは兄ペトロに比べあまり目立たない地味な弟子のような気がしていましたが、アンデレに焦点を絞って聖書を読むと、見えてきたのは彼の存在の深い意味でした。

ヨハネによる福音書ではペトロにイエス様を紹介したのはアンデレです。

ヨハネから聞いて、イエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟のアンデレであった。

アンデレは兄弟シモンをまず見つけて、「わたしたちは、メシアを見つけた」と言った。

アンデレはシモンをイエスの所に連れて行った。

(ヨハネ1・40~42)

ガリラヤ湖畔でパンと魚を持った1人の少年を連れてきてイエスに紹介したのもアンデレです。(6・8~9)

また、ギリシャ人がイエスに会いにきたときも、その間を仲介しています。(12・20~22)

つまり、アンデレはいつも重要な仲介役の役割を果たしていたのだ、とヨハネには書かれているのです。

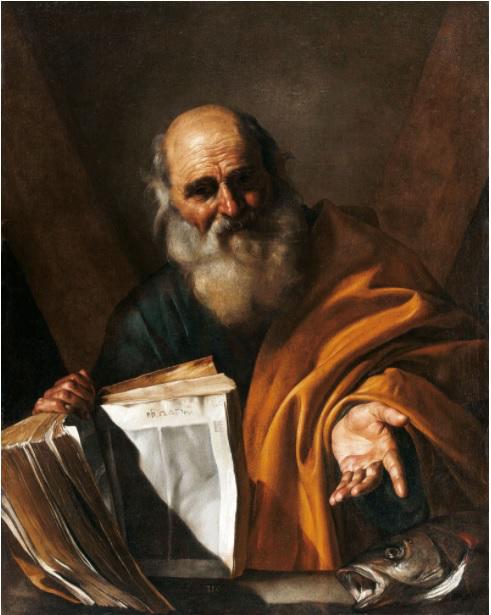

聖アンデレ Josepe de Ribera

一番弟子の兄ペトロの陰にかくれて、アンデレの話はあまりのこっていない。

”側近”はペトロとヤコブ&ヨハネ兄弟であり、アンデレはその3人とごく近しかったのにそこに入っていない。

兄のペトロにイエスのすばらしさを話し、であうきっかけをつくったのもアンデレである。功績は大きい。

でも側近にはなれなかった。ヨハネとともに”最初の弟子”のひとりでありながら、ずっと「あのペトロの弟」で過ごした。

きっとアンデレはそんなことどうでもよかったのだろう。不平ひとついわない。

なにかにつけてだれがいちばんえらいかを口論する弟子たちのなかで、彼はめずらしくおだやかで控えめな男だった。

ちなみにアンデレとは”男らしい”という意味である。

主役ではないが渋いヤツという感じだったのだろう。

(遠藤周作で読むイエスと十二人の弟子 より)

アンデレが兄とイエス様を繋いだ「間を結ぶ者」であったように、イエス様は人々と神様を結ぶ「仲介者」でした。

今、遥かに優れた務めが、キリストに与えられました。

それは、キリストが、この上もなく優れた約束に基づいて制定され、この上もなく優れた契約の仲介者となられたからです。

(ヘブライ人への手紙8・6)

イエスは単に神と人間との間に立つのではない。その身を捧げて永遠に途切れない関係を保つ者だった。

「見るがよい。神の子羊だ」という洗礼者ヨハネの言葉によって、イエスを見たあと、戦慄にも似た畏れと共にイエスに従ったアンデレは、彼の意志とは別なところで、小さな「仲保」の役割を分有されている。

聖書を読む限り、アンデレはそのことを自覚していない。だが、それゆえにこそ、彼の働きは不朽なのだともいえる。

(「イエス伝」 若松英輔 著より)

成人洗礼の場合、信仰を持つに至るには運命的な出会いがあったという方が多いと思います。

教会に連れて行ってくれたり聖書講座に誘ってくれた人、つまり、神様との仲介役の存在が大きいのです。

代父、代母の存在もその一端でしょう。

わたしの場合は高校の担任の先生だったシスター。

母の場合は旅行先で訪れた教会で出会った神父様。

神様とわたしを繋いでくださったシスターは、いまでもとても大切な大切な存在です。

そしてわたしも、その体験を生かしてどなたかがわたしの言動で神様を感じてくれる存在になれますようにという希望を心に留め、生きていきたいと思います。

久しぶりに、犬養道子さんの「聖書を旅する 3」を読み進めていたら、こんな箇所を見つけました。

充満の生のよろこびから遠くはなれて、死という大制限の方に行ってしまった人類をつれ戻す橋わたし役(救い主とはこれも意味する)は、去って行った者たちの中からは出て来っこない、のである。

去って行った人類の中の男と女の結合は、橋わたし役をゆめ生み出せない。

永劫の充満の者自らが創造の息吹き(創世記)によって、汚れ(原罪)を前以てとりのぞいた乙女の胎に入り、そこで胎児となりひいては誕生し、人間のひとりとなって人間史に介入しない限り。

橋わたし役と言ってもよいし、歪んだ方向に向かってしまった人間性を、元来の方向に向けて逆転させる事業と呼んでもよい。

さぁ、待降節が始まりました。

わたしたちと神様の仲介役、人類を生のよろこびにつれ戻してくださる橋わたし役であるイエス様の御生誕をお祝いするために、わたしたち個々が目を覚ましてこの4週間を過ごしましょう。

↓ 今年は紫色を基調として、こんな感じに作りました!

死者への祈り

久留米には2か所の教会墓地があるのをご存じでしょうか。

新しいお墓の設置が中止され、教会内に納骨堂が増設されたこともあり、今は皆さま納骨堂をお選びになっています。

久留米教会の宣教100年を記念して作られた本によると、歴代宣教師のうち初代のソーレ神父様(1917年没)、3代目のフレスノン神父様(1936年没)、チリ司教様が眠っておられたのです。

(現在は和田墓地に移されていらっしゃいます。)

野中町の墓地の様子です。

遺骨はすべて納骨堂に移設されています。ほとんどのお墓は傾き、訪問者もほとんどないそうですが、こうしてお花を添えに通われているかたもいらっしゃいます。

次は、鳥飼にあるもう一か所の墓地です。

(墓地跡、というほうが正確かも。)

マリアの墓、と墓石にはありました。

こちらは、もうどなたも通ってこられている気配はありません。

それでも2か所とも久留米教会の有志の信者さんが定期的に草を刈り、除草剤をまき、通路を整備し、清掃してくださっていることで管理されているのが実情です。

みなさんはご自分の死後、遺骨をどうしてほしいか、ご家族などにお伝えになっていますか?

亡くなった母は生前、「教会の納骨堂に入れてほしい」と言っていましたが、実際には(仏教のお寺にある)我が家のお墓に眠っています。

理由は「父の希望」です。

父は毎朝、愛犬を連れてお墓にお線香を上げに行っています。

カトリック信者ではない父が「母に手を合わせる場所が欲しいから」として、お寺のお墓に納骨したのです。

(罪滅ぼしです)

この場合、母の希望よりも残された父の気持ちを優先したことは間違っていないと思っています。

長年連れ添った愛する妻サラを葬るために、アブラハムがお墓を造るための土地を買った話があります。

私はあなたがたのもとでは寄留者であり、滞在者です。

あなたがたが所有している墓地を譲っていただきたいのです。

そうすればこのなきがらを移して葬ることができます。

(創世記23・4)

残された者の義務として、私有の墓地にこだわったアブラハムの気持ちがよくわかります。

ローマ教皇庁では「遺骨を親族などで分骨してはならない」としているのですが、日本のカトリック協議会では風習も勘案して許可しているようです。

(注:最下段にリンク)

わたしは、NYと横浜に住んでいる妹たちに少し分骨して渡してあります。

彼女たちも「毎朝お茶を供えて祈る対象として」の分骨を希望したのです。

死者への祈りは、生者の務めであると同時にわたしたちの希望する追悼の形でもある気がします。

死者はそこにはいない、いつもわたしたちとともにいるとわかっていても、わたしたちはどこか定位置を決めて手を合わせることで心が落ち着くのを感じることが出来るし、死者を「追悼している雰囲気」を大切にしているのです。

遺骨のないお墓、聖墳墓教会では毎日ものすごい数の巡礼者が『お墓参り』に来て祈っていました。

(今は閑散としているのでしょうか。)

毎日、それぞれの宗派が決められた時間にミサや礼拝を捧げています。

(ほとんど一日中、次々と、です!)

カトリック、東方正教会、アルメニア使徒教会、コプト正教会、シリア正教会の複数教派による共同管理の「イエス様のお墓」なのです。

お墓(納骨堂)という場所は、死者のためではなく残された生者のために必要なものであることが実感できます。

草が生い茂って苔が生えたまま放置されている墓石では、眠っている死者に失礼だ、というよりも、わたしたちがいたたまれない、落ち着かない気持ちになります。

こうして教会の墓地を管理してくださっているボランティアの方がいらっしゃること、心に留め於いてくださいませ。

--------------------------------------------------------

*現在、久留米教会の納骨堂は、ご入場いただける時間と人数が決まっています。

蜜をさけるため土日はお入りいただけません。

平日の開館時間に、一度に2人まで(もしくはひと家族のみ)でお祈りをお願いしています。

--------------------------------------------------------

参考:教皇庁教理省『死者の埋葬および火葬の場合の遺灰の保管に関する指針 (Ad resurgendum cum Christo)』の日本の教会での適応について

https://www.cbcj.catholic.jp/2017/07/20/14105/

自分の中に見るユダ

15日のごミサの中で、七五三の子どもたちのお祝いがありました。

子どもたち、なんて可愛いのでしょう。

毎週会っている子たちなので、成長の様子をこうして見られることで幸せと喜びを感じています。

ただいま、絶賛 聖書週間中(11/15~22)です。みなさま、聖書を開いてみてください。

イスカリオテのユダについては、ずっとわたしの中でくすぶっているテーマの一つです。

12使徒のひとりとして数えられ、イエス様をわずかな額の銀貨で売り渡したとされるイスカリオテのユダ。

彼は本当に救われないのか、考えてみたことがある方は多いのではないでしょうか。

カール・バルトの『イスカリオテのユダ』の中から、バルトの考えにわたしが共感した個所をご紹介します。

ジョット Kiss of Judas

バルトはまず、ユダがイエス様の使徒であったという事実を強調しています。

また、「ユダがイエスを裏切った」という言葉の「裏切った」にあたる単語は、もともと「引き渡す」というほどの意味である、といいます。

イエス様は逮捕されるときに、密告者が必要なほど隠れていたわけではなく、バルトによればユダは銀貨で「引き渡した」のだ、と。

ヨハネの福音書13章には、ユダの裏切りの予告の場面につづきペトロの否認の予告が書かれています。

ユダがイエス様を「引き渡した」ことと、ペトロが「3度イエスを知らないと言う」ことは、罪としてどちらかは赦されるというような類のものなのでしょうか。

「あなた方のうちの1人がわたしを裏切ろうとしている」とイエス様がおっしゃったとき、弟子たちは皆「非常に心配して」「主よ、まさかわたしではないでしょう」と尋ねるのです。

ここについてバルトは、誰でもがその裏切り者でありうるし、ありえたのだ、と言います。

さらには、捨てられた人間はユダの中に自分自身を再認識しなければならず、ペトロは自分がユダと連帯責任があることを知るべきだ、と。

自分の中のユダ、ユダの中の自分を認識してみなさい、ということなのでしょう。

そうして初めて、捨てられた者としての自分が救われる福音を、本当の福音として受け止めることが出来るのです。

実際にわたしたちは、日ごろの少しの時間の祈りと、少しばかりの献金と主日のミサに与ることで、イエス様を信じるキリスト者として救いにあずかろうとしているのです。

大変興味深かったのは、ユダの使徒職を実質的にはパウロが継いだのだ、という見解です。

使徒言行録1・15~26によれば、ユダのあとを埋めたのはマティアという人ですが、パウロは迫害者であったのに選ばれて使徒となったのだ、つまり、最初はユダのようにイエス様に敵対していたにもかかわらず使徒とされたのだ、と言います。

ユダの棄却こそがイエス様が担った棄却であり、パウロの選びこそがイエス様の選びなのだ、と。

若松英輔さんの「イエス伝」にはこう書いてあります。

さて、ユダが出ていくと、イエスは仰せになった、

今こそ、人の子は栄光を受けた。

神もまた人の子によって栄光をお受けになった。

わたしは新しい掟をあなた方に与える。

互いに愛し合いなさい。

わたしがあなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。

ヨハネ13・31~34

ここで語られた「愛」の掟からどうしてユダが除外されなくてはならないだろう。

ユダはイエスが自ら選び、近くに暮らした弟子のひとりである。

使徒として権能を与えられた者である。

「新しい掟」によればむしろ、弟子たちにとってのユダは、最初に愛を注ぐべき隣人になったはずだ。

裏切りをすべてユダに背負わせるように福音書を読む。

そのとき人は、「姦通の女」に石を投げつけようとしている男たちと同じところに立っている。

バルトの結論は、ユダがイエス様を売り渡し、自らの運命を自分でさばく自殺という手段をとったために彼の救いを確信することはできないが、それでも、彼のように捨てられた者こそ真の救いを必要としているのだからユダの救いという希望は捨てていない、ということです。

イエス様の言葉です。

「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう、罪を犯してはならない」

(ヨハネ8・11)

煉獄と天国

死者の月です。

みなさんも、天国にいる大切な人のことを想い、日々祈りを捧げていらっしゃることでしょう。

「死について黙想し、周囲の亡くなられた方が永遠の命に招かれるように祈ることは、私たちがよりよく生きることに繋がります。」

宮﨑神父様が以前、ごミサでおっしゃった言葉です。

信者の友人と話していた時、彼女がこう言いました。

「親が亡くなった時も、悲しくて悲しくて、という感じはなかった。

だって、この世の生活のほうが苦行のようだもの。

辛いこと、大変なことが多いし、なんで私ってこうなんだという自己嫌悪、そんな苦行のようなこの世よりも、天に召された第2の人生のほうがずっと素晴らしいはず!と信じてるから。」と。

彼女は信仰があるからそういうのではなく、素直にそう思っている様子でした。

カトリックでは、死後はすぐに天国へ直行するのではなく、煉獄に行くとされています。

ですが、わたしは母が亡くなった時「できることなら、スーッと天国にお召しください」と祈りました。

頭では煉獄にまず行くとわかっていた(習ったからそう理解していた)のですが、できれば天国に直行させてあげたい、と。

「亡くなった人は神様の元へ行ったのだから、何も心配することはありませんよ。」

ある神父様からそう言われ、とても心が軽くなりました。

神様の元、とは天国のことでしょう?!

母が亡くなって9年になりますので、もうとっくに煉獄から天国へ移動していると信じています。

煉獄とはなんでしょうか。

福音書にはその単語やその存在について明確な記載はない、と山田昌先生の本に書いてありました。

以下、山田先生の著書「アウグスティヌス講話」の内容から少し書いてみます。

イエス様とともに十字架に架けられた2人の強盗のうちの1人は、イエス様から「今日、あなたは私とともに楽園にいるだろう」と言われました。

イエス様に罪を告白し、同じ十字架の死を受け入れ、一緒に直ちに天国に上ったのです。

だが、このような人は少ないのではないか。

償うべきものを完全には償いきれないまま人は死ぬ。

そこで、煉獄という発想が生まれた。

煉獄は、生前に償いきれなかった罪の償いのために行く場所である。

そう書いてありました。

聖書には明確な記載はないのですが、山田先生によればその根拠とされている箇所が2つあるそうです。

①マタイ12・31~32

だから、言っておく。人が犯す罪や冒瀆は、どんなものでも赦されるが、“霊”に対する冒瀆は赦されない。

人の子に言い逆らう者は赦される。しかし、聖霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも赦されることがない。

この箇所を教父たちは、天国に直通する人と地獄に直通する人の間に、この世においては許されないけれど来たるべき世において許される人がいるはずだ、と解釈したのです。

その来たるべき世とは終末の時を待つ場所であり、そこが煉獄なのだ、と。

②1コリント3・10~15

わたしは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおの、どのように建てるかに注意すべきです。

イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれもほかの土台を据えることはできません。

この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、草、わらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。

だれかがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば、損害を受けます。

ただ、その人は、火の中をくぐり抜けて来た者のように、救われます。

わたしの土台の上に建てた者はいったんは火をくぐり抜けてきた者のように、試練をへた後に救われるであろう、ということです。

「火をくぐる」=つまり浄化を意味しています。

キリストを信じる者が完全に救われるためには、その前に火によって試され、浄化されなければならない。

その魂の火による浄化の場所が煉獄である、と教父たちは解釈したそうです。

煉獄にいる魂は非常に苦しんでいるけれど、その苦しみは絶望の苦しみではなく、希望を内に含んでいるのだ、と山田先生はおっしゃいます。

そういう魂にとって、ただひとつの慰めは祈りである、と。

だから、生者が死者のために祈ること、祈りによって煉獄の魂を助け、その魂が一刻も早く煉獄の火を通過して天国へ行くことが出来るように祈ること、それがキリスト者の大事な務めとなったのです。

どうでしょうか。

解釈も、納得も、それぞれのお考えに委ねます。

わたしはここまで読んでも、あまりスッと納得できなかったのですが、次の箇所で少し心が軽くなりました。

本の原文のまま記載します。

現在のわれわれの生のなかで、天国も地獄も煉獄も、ある意味で既に始まっているように思われます。

この世界は天国と地獄の混同した世界であり、最も煉獄に似ているように思われます。

この世の中にはいろいろな嫌なことが沢山ある。

外からも苦しめられるが、それだけでなく、内からも苦しめられる。すなわち、自分自身が自分を苦しめるたねとなる。

丁度、煉獄の魂が火によってあぶられ、苦しみもがいているように、この世では一人一人の人間が既に生前において、苦しみの火によってあぶられている。

この世が既に煉獄なのです。

この世は苦しいことにみちている。さながら煉獄である。

しかし、地獄であるとはいわない。

なぜならこの世は苦しいけれども希望があるからです。

この世で受けるさまざまな苦しみを、試練として、あるいは浄化として捉えることができるならば、この世は煉獄となる。

そのように苦しみを受け取るならは、苦しみの中に希望が出てくるからです。

あるいは、逆かもしれない。

希望があるからどんな苦しみも試練として耐えることができるようになるのでしょう。

そしてこの希望を与えてくれるものが信仰であると思います。

お御堂のなかで、天使が舞い踊っていたように感じました。

マグダラのマリアの存在

死者の月、今年は特に、新型コロナウィルスによって命を落とされた多くの司祭、医療従事者のために祈りを捧げたいと思います。

--------------------------

マグダラのマリアについて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

フランシスコ教皇は、お説教の中で彼女のことを「希望の使徒」と呼ばれました。

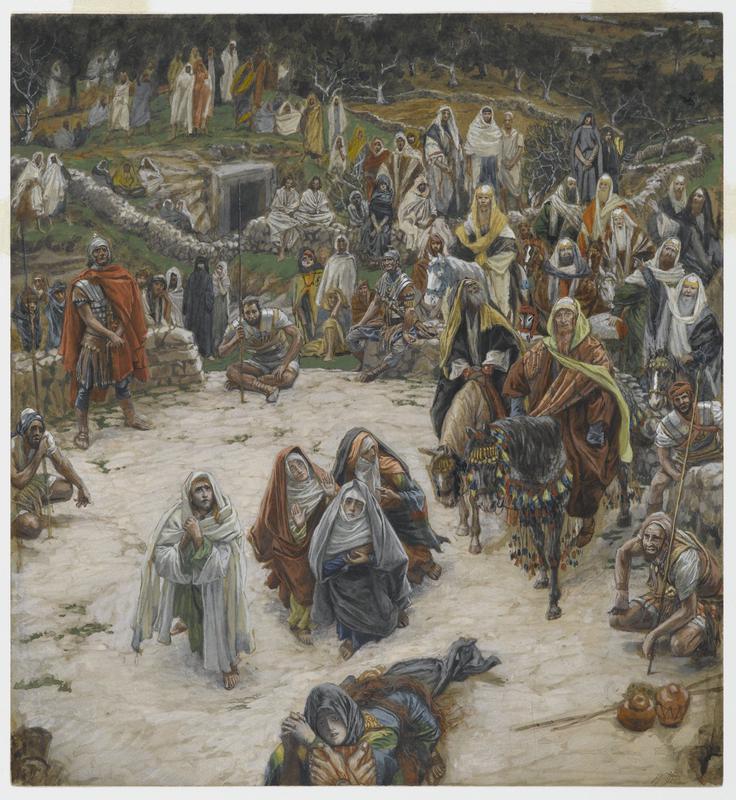

福音書には、イエス様が十字架に磔にされるのを見守り、埋葬される際に立ち合い、そして復活したイエス様に最初に出会った重要な女性として登場します。

またそこには、多くの婦人たちがいて、離れたところから見守っていた。

彼女たちはガリラヤからイエスに従ってきて、イエスに仕えていた人たちである。

その中に、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、およびゼベダイの子らの母がいた。

(マタイ27・55~56)

ヨセフはイエスの体を受け取って、清らかな亜麻布に包み、岩に掘った自分の新しい墓に納め、その入り口に大きな石を転がしておいて、立ち去った。

そこにはマグダラのマリアともう一人のマリアが、墓に向かって座っていた。

(マタイ27・59~61)

さて安息日が終わり、週の第一日が明け初めるころ、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に来た。

み使いは婦人たちに言った、「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのであろうが、その方は、ここにはおられない。かねて仰せになったとおり、復活された。」

婦人たちは恐れながらも大喜びで、急いで墓を立ち去ると、弟子たちに知らせるために走っていった。

すると、イエスが彼女らの行く手に立っておられ、「おはよう」と声をかけられた。

彼女たちは近寄って、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。

(マタイ28・1~9抜粋)

マグダラのマリアは、イエス様の遺体に香油を塗ろうと香油壺を持って行った際にイエス様の復活を目の当たりにするというエピソードから、絵画に描かれる際には香油壺がアトリビュートとされています。

また、『イエス様の一番近くにいる女性』として描かれるのも彼女です。

ルカの8・1~3には、イエスに仕える婦人たちのひとりとして描かれています。

「彼女たちは自分たちの財産を出し合って、一同に奉仕していた」という記述は、男性に仕えていた、という意味ではなく、男性たちと同様にイエス様に仕えていたのだ、と聖書百週間で教わりました。

ヨハネでは、復活したイエス様が彼女に現れたとき「マリア」と呼び掛けられる様子が感動的に表されています。

(ヨハネ20・16)

以前もご紹介したことのある、ジェームス・ティソのこの珍しい構図の絵(十字架上のイエス様の視点から描かれた磔刑図)でも、十字架の真下に描かれているのはおそらくマグダラのマリアです。

カラバッジョの「キリストの埋葬」では、ヴェール姿の母マリア様の横に描かれています。

そして今日、ご紹介したいのはこの映画。

『Mary Magdalene』マグダラのマリア

近年の小説や映画では、彼女は実はイエス様の妻であったというストーリーで描かれることもあり、聖書を読んだことがない方の中にはそう信じている人も少なくないのかも、、、、。

この映画では、マグダラのマリアはガリラヤ湖畔からエルサレムまでの道中も(後ろから付いてくる婦人たちの一人ではなく)十二使徒と並んで共にイエス様に従い、重要な役割を担う使徒の一人、いやむしろパウロの右腕のように描かれています。

福音書の記述では「5000人の群衆の空腹を満たした」際も女性と子どもはカウントされていませんので、男性ばかり12人を『使徒』としたとも考えられます。

マグダラのマリアが男性使徒と同等の存在であったかどうかはともかく、彼女が使徒たちにそのご復活を知らせる役割を担ったため、初期キリスト教父たちから「使徒たちへの使徒」(the Apostle to the Apostles) と呼ばれていたのは事実です。

この映画は、福音書の記述通り(わたしたちの理解の通り)に描かれていない場面も多いのですが、イスラエルの風景、当時のユダヤ社会の生活と風習、イエス様の葛藤と苦悩、弟子たちの人間性、マグダラのマリアの静かでありながらも力強い存在がとても丁寧に表現されています。

秋の夜長の映画鑑賞にぜひ。

イエスに出会うまで悪霊にとりつかれていた(ルカ8・2参照)この女性は、今や「新しく偉大な希望の使徒」となっています。

彼女の取り次ぎと助けによって、わたしたちもこのような体験をすることができますように。

苦しみと無関心がはびこるこの世界で、名前で呼んでくださる、復活したイエスに耳を傾け、出かけて行って「わたしは主を見ました」(ヨハネ20・18)と告げ知らせることができますように。

教皇フランシスコ、2017年5月17日一般謁見演説

キリスト教的希望に関する連続講話より

もう一本!という方は、↓こちらもとてもお勧めです!!

(百人隊長の視点で描かれたイエス様の復活(Risen=起こされた)が描かれています。)

知ることと実践

25日のミサの中で、9人の赤ちゃんの幼児洗礼式が執り行われました。

この子たちのためにも、真に平和な世界を求めて行動できる大人でありたいものです。

10/20にローマで諸宗教指導者らによる平和の集いが行われました。

この集いは、1986年、聖教皇ヨハネ・パウロ2世が招集したアッシジでの平和祈祷集会の精神にのっとり、平和のために祈り、諸宗教間の対話を促進するために、聖エジディオ共同体が毎年開催地を変えながら行っているもの。

教皇フランシスコをはじめ、エキュメニカル総主教府のバルトロメオス総主教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、ヒンズー教など、諸宗教の指導者が参加されました。

インスタグラムで見て知ったのですが、バチカンニュースとインスタグラムの他はテレビなどで報道されたのかどうかわかりません。

こうした様々な宗教指導者の連帯の言動に大変興味があります。

この意義深い集いは「誰も一人では救われない‐平和と兄弟愛」をテーマに開催されました。

このニュースはぜひ多くの方に見て知っていただきたい!

日本からも曹洞宗の指導者の方が参加され、スピーチをされています。

世界には様々な宗教が存在します。

同時に、世の中には「なんの宗教も信じていない」人が多く存在します。

だとしても、こうした試みがあることを知ることも大切なことだと思います。

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2020-10/incontro-per-la-pace-in-campidoglio-20201020.html

集まったことに意味があるのではありません。

この集いに参加された各指導者たちが、どのようにそのことを各信徒たちに伝え、ともに実践していくかにかかっていると思います。

なぜなら、「真に平和な世界」は実現されたことがないからです。

人々の間に諍いがなかった時代はあるでしょうか。

戦争やテロだけではなく、わたしたちの日常にはいつも祈りと争いが併存しています。

平和は取り戻すものではない、人間が真に求めているのは争いのない世界のはずなのに。

「Enough!」

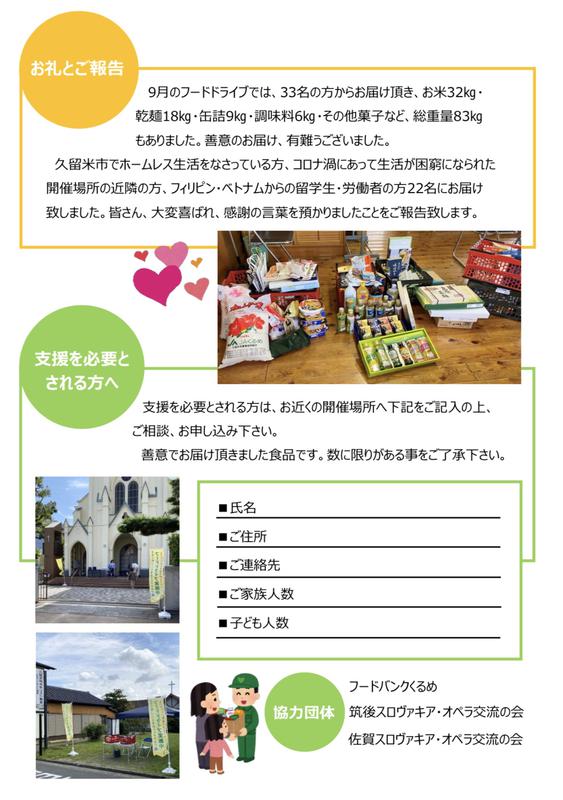

フードドライブという活動があります。

カトリック教会、プロテスタントの教会、仏教のお寺の信徒が協力して、家庭で眠っている食材を毎月第4金曜・土曜に集め、コロナで生活が困窮している方やホームレスの方など必要としている方々に配布する、という実践活動です。

今月は10/23.24の2日間、食材を持ち寄っていただく活動が開催されました。

知ることが、まず大切ですね。

知らなければ、なにも始まりません。

そして、自分にできることを実践することができたら。

貧しいこと、幸いなこと

久留米教会の秋の風景です。

『心の貧しい人は幸いである』

このことばにはかなり深く広く解釈できるために、正しく理解されていない場合があるように思います。

わたしも、以前書いたように、ガリラヤ湖畔で自分のこととして捉えるまでその真意を誤解していました。

.

.

旧約のなかにも「幸い」という単語は多く使われています。

ヘブライ語で「アシュレー」と言い、本当に幸いに生きている人に感動した時の言葉として、8割近くが詩編と箴言に使われているそうです。

「アシュレー」だと呼ばれている人は、神のとの関わりの中にある人を表現しています。

いかに幸いなことでしょう

背きを赦され

罪を覆っていただいた者は。

(詩編32)

心の貧しい人々は幸いである

天の国はその人たちのものである

Blessed are the poor in spirit,for theirs is the kingdom of heaven.

(マタイ5・3)

心の貧しい、という箇所は直訳すると「霊において貧しい」となるそうです。

フランシスコ会訳の聖書では

「自分の貧しさを知る人は幸いである。」となっています。

「霊を用いて、貧しく生きている」と言う意味にも解釈できるそうです。

例えば、アッシジのフランチェスコにように、神の霊によって貧しい生活を選んで行く生き方を見出すことのように。

イエス様はアラマイ語で語られていたのですが、福音書はギリシャ語で書かれています。

貧しいと訳されている単語「プトーコイ」と同意義で使われている旧約の単語は、有力者に圧迫されて貧しい、と言う意味なのだとか。

わたしが目を留めるのは何か。

それは貧しい人、心砕かれた人であり、わたしの言葉を畏れ敬う人。

(イザヤ66・2)

貧しい人々は幸いである

神の国はあなたがたのものである

Blessed are you who are poor,for the kingdom of God is yours.

(ルカ6・20)

マタイでは「心の」貧しい人々、そしてマタイは「神」という言葉を避ける傾向が強いので「天の国」となっています。

ルカでは「あなた方のもの」と二人称になっているのに対し、マタイは旧約の流れを汲んで「その人たち」という三人称を使っています。

マタイとルカの違いは、イエス様をどう見ていたのか、つまり「わたしにとってのイエス様とは誰なのか」を書いている点にある、と雨宮神父様のお話にありました。

「霊において貧しい者」とも「物質的に貧しい者」とも解釈できる、イエス様の言葉の広さと深みの表れなのだ、と。

現代社会において「心の貧しい人々」は幸いでしょうか。

幸いであると神様から言われたいけど、心が貧しい人ではありたくない、と思うのが普通の感覚かもしれません。

ですが、自分が心の貧しい者である、と気づくことが出来ることは大切なことなのだと思うのです。

自らの足りないところ、人への接し方、信仰生活の乏しい結果としての言動など、ガリラヤ湖畔で風に吹かれながらわたしが感じたのはそういう「自分の貧しさ」でした。

もちろん、それらは克服できていなくて、いまでもしょっちゅう「あ~、わたしって心が貧しい、、、」と反省することばかりです。。。

そして、気づけて良かった、気づけて幸いだった、と。

その繰り返しです。

召命のきづき

今年はよく、召命ということについて考えています。

今年は船津司祭の叙階式に立ち会うことが出来、そのころから、このコロナ禍にあっての身近な召命について、思いを巡らせているのです。

何度かご紹介したことのある、カラヴァッジョの『聖マタイの召命』です。

みなさんは、どれがマタイなの?と考えたことはありますか?

わたしはずっと、左端の青年だと勝手に解釈していたのですが、美術研究者の間では「マタイ問題」というほどのテーマなのだそうです。

イタリアではおおむね、左から3人目のおひげのおじ様がマタイである、と主張されているとか。

どれがマタイなのかはともかく、このマタイの召命についての聖書の記述を見てみると、

マタイ9・9、マルコ2・14、ルカ5・27~28のいずれも非常に簡潔なものであり、イエス様の呼びかけにレビ(マタイ)が従ったというだけのエピソードで、まったくドラマチックでも何でもないのです。

レビが徴税人であった、というのが重要なポイントなのです。

当時は罪人と同意味であった徴税人、ユダヤ社会の憎まれ者をイエス様が弟子に召し出した、というのがこのお話のドラマです。

仕事やお金を捨て、世間のしがらみや葛藤を断ち切ってイエス様に従ったマタイは、放蕩息子のように救われました。

現代においての召し出しは、どのような人に、どのようなタイミングで与えられているのでしょう。

聖職者としての召し出しだけではなく、わたしたちそれぞれに与えられている呼びかけについて、キリスト者としてもっともっと思いを馳せて日々を丁寧に生きていかなければならない、そう思うのです。

召命、は英語ではcalling、イタリア語ではvocazione、ドイツ語ではBerufで、どの単語も職業や職務、広義で仕事という意味を持っています。

つまり「マタイの召命」は「マタイの仕事」という意味にもとれます。

人の仕事というのは自分で選んで従事するのではなく、神から与えられた使命である、という考え方ができます。

youtubeで配信された、古市助祭の叙階式のスクリーンショットです。

久留米で司牧実習をしてくださっていた古市さんの召命が、一つのステップを上がったのです。

そして、この春からは、吉浦神学生が久留米に来てくれています。

彼も、自らが得た召命を生き、前に進んでいるのです。

船津司祭、古市助祭、吉浦神学生、こうして神様から特別な愛を注がれている方々が久留米教会に縁があるのは誇らしいことですね!

3人には、次号のみこころレター(12月号)に寄稿していただく予定ですのでお楽しみに!

残りの日々の過ごし方

今年は特に何もしていない気がするのに、残り3か月となりました!

毎年秋になると、年初に計画したことや抱負をどのくらい達成したか自己検証し、悔いなく残りの日々を過ごせるように考えてみます。

今年はどうでしょう。。。

抱負として掲げたのが「去年のように、そして去年よりも素晴らしい一年にする」でした。

去年までは、ごミサに与り、時には朗読や答唱詩編を歌わせてもらい、みなさんと語らう。

これがわたしの日曜日でした。

今年は、6月にミサが再開されてからというもの、いつも座る席でじっと静かに手を合わせて祈る、ことはほとんどなく、裏方としていろいろとお手伝いをさせていただけるようになりました。

去年までよりも、わたしにとっては意味のある(絶対にサボることのできない)日曜日となっています。

第一朗読ではイザヤ5・1~7が読まれました。

7節にはこうあります。

イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。

主は裁き(ミシュパト)を待っておられたのに、見よ、流血(ミスパハ)。

正義(ツェダカ)を待っておられたのに、見よ、叫喚(ツェアカ)。

(イザヤ5・7)

そのあとには、こうした言葉があります。

災いだ、悪を善、善を悪と言い、

闇を光、光を闇とし、

苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。

災いだ、自らを知恵あるものとみなし、

自分一人で賢いと思っている者たちは。

(イザヤ5・20~21)

この箇所は性悪説の表現ですが、マタイ5・1~に書かれた性善説の真福八端との対比で読むことができる、と教わりました。

災いだ、わたしは破滅だ。

わたしは汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住んでいるのに、

わたしの目は、王である万軍の主を見てしまったのだから。

(イザヤ6・5)

そして、こう続くのです。

その時、わたしは主の声を聞いた、

「わたしは誰を遣わそうか。誰がわれわれのために行くだろうか」。

わたしは言った、

「ここに、わたしがおります。このわたしを遣わしてください」。

(イザヤ6・8)

これはルカ5章のペトロの召命に繋がっています。

「しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう」と、疑わず素直に召されていくシモンのように。

第2朗読は、わたしが大好きな暗記している箇所です。

皆さん、どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。

何事につけ、感謝を込めて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。

そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。

終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。

わたしから学んだこと、受けたこと、わたしについて聞いたこと、見たことを実行しなさい。

そうすれば、平和の神はあなたがたと共におられます。

(フィリピ4・6~9)

この前後にはこうあります。

主に結ばれた者として、いつも喜びなさい。

重ねて言います。喜びなさい。

あなた方の寛容さをすべての人に知らせなさい。

(フィリピ4・4~5)

わたしに力を与えてくださる方に結ばれていることによって、わたしはどんなことでもできます。

(フィリピ4・13)

神への従順は返事にではなく、実際の行動にあります。

神への信仰は、悪ではなく善を、虚偽ではなく真理を、利己主義ではなく隣人愛を、毎日繰り返し選択することを要求します。

教皇フランシスコ 9/27 バチカンでの正午の祈りより

残りの3か月の抱負が決まりました。

◆神様からの召し出し(それぞれの立場で与えられる役割)に忠実に生きる。

◆くよくよと思い悩まず、神様に明け渡して委ねる。

◆これまでの信仰生活で学んだことを、いつでもどこでもだれにでも実行するよう心掛ける。

こうして書きだして決意を新たにすることで、自分に刻み付けることができると思います。

手帳にも書きました。

毎日を少しでも悔いなく(あれもできなかった、そうすればよかった、と思うことなく)生きたい、これはわたしの信仰生活の基本的な考え方なのです。

10/18の福音宣教の日に向けて、わたしたちそれぞれが「わたしがここにおります」と応えることができるような日々を重ねていきましょう。