カテゴリ:復活節

困難の中に

『レジリエンス』

困難をしなやかに乗り越え回復する力のことをいう、心理学の用語です。

ローマ皇帝 マルクス・アウレリウスは、すぐれた哲学者でもありました。

彼の哲学(自省録)は、現代のわたしたちもすぐに実践できる現実的な教えが詰まっています。

痛みや病気に対処する方法について、マルクスは自省録のなかでこのように書いています。

病気になったときのわたしが、肉体的な苦痛について話すことはありません。

見舞客が来てもそんな話はしません。

話題はいつもどおり、哲学についてです。特に、哀れな肉体の中で起こる動揺を心に認めながらも、なぜ、特定の善を保っていられるかについて議論します。

ですから、わたしの人生は今まで通り順調に、そして幸せに進んでいます。

(『自省録』9-41)

マルクスの哲学では、痛みや病気、その他のどんな逆境に際しても、知恵の追及に集中することによってその精神的苦痛から解放されると説きました。

肉体的苦痛や症状について愚痴ったり、くよくよ悩んだりするのは時間の無駄だ、と彼は考えていました。

耐えられぬ痛みはわたしたちを死に導くが、長引く痛みなら耐えることが出来る

(『自省録』7-33)

苦痛に対するわたしたちの態度が動揺の大きさを決めている、とマルクスは言います。

痛みや病気そのものではなく、そのことに対する自分の考えや思いが、自分の現実となってしまうのです。

4月くらいから足の調子が悪く、しょっちゅう転んでいました。

そしてとうとう、5月の頭におかしな転び方をしてしまい、左手の親指を骨折しました。

家事ができなくなるから、とギブスで固定はせずに、痛みに耐えながら暮らしています。

転ばないように恐る恐る歩いていて、身体がこわばったようになって首と肩も痛めています。

ですが、わたしの心は沈むことはなく、晴れやかなままなのです。

大好きなシラ書の聖句が、今の気分を表現してくれます。

善きにつけ悪しきにつけて、人の心はその顔つきを変える。

楽し気な顔つきは、幸福な心の徴。

(13・25~26)

口を滑らすことがなく、罪の苦しみに悩まされることのない人は幸いである。

良心の責めに遭うことがなく、希望を失うことのない人は幸いである。

(14・1~2)

自分に対してきびしすぎる者が、どうして他人に対して親切にできようか。

(14・5)

食事を終えたとき、家族が「おいしかった!ごちそうさま!」と言ってくれると、痛みを忘れます。

病気でなかなかミサに来られない方に教会でお会いできると、嬉しくなります。

妹たち家族が楽しそうにしている様子を見聞きすると、安心します。

久しぶりに会った友人たちと近況報告をしあい、元気が出ました。

趣味を楽しむことができることに、感謝しています。

そしてさらに、2つの大きな出来事が、わたしの心を晴れやかにしてくれました。

このページを読むのを楽しみにしていて、いつも励まされている、というお手紙をいただきました。

お会いしたことのない方からのお手紙です。

そこに書かれたたくさんの素敵な言葉に、信仰で繋がる友情のような感覚を覚えました。

久しぶりに会った大学時代からの友人。

彼は講演で世界中を飛び回り、いつもキラキラしていると思っていました。

「急に体調が悪くなり、検査したら大きな病気が見つかった。来月手術するけど、どうせ入院するなら楽しんでやろうと思って、高い特別室を予約した!」と楽しそうに笑いながら話してくれました。

人間とは何ものなのか、彼は何の役に立つのだろうか。

その善、あるいはその悪は、どのような意味をもつのか。

人の寿命は百歳にまで及べばたいしたものである。

永遠の日に比べると、この僅かな寿命は、海の水の一滴、砂の一粒にすぎない。

それ故、主は人々を耐え忍び、その慈しみを彼らに注がれる。

主は人間のみじめな末路を見ており、知っておられる。

そこで、彼らにその赦しを豊かにお与えになる。

人の慈しみはその隣人に及ぶが、主の慈しみはすべての人に及ぶ。

(シラ書18・8~13)

日々の暮らしのなかで、抱えきれないほどのお恵みをいただいていることを、身体が不調なこの1か月ほどの間はいつも以上に感じ取ることが出来ている気がします。

健康で何も悩みのないときには、「もっと楽しいこと」「もっと良いこと」を追求してしまうのかもしれません。

マルクスは皇帝としての国務と哲学とに人生を捧げましたが、身近にいる人たちに愛される気さくで親しみやすい人物だったそうです。

厳粛ですが過度にではなく、謙虚だけど消極的ではなく、まじめだけど気難しいわけではなく、友人や家族と一緒にいることに大きな喜びを感じる人だった、と。

わたしは少し不自由なほうが、マルクスの言うようにお恵みの探究に心を研ぎ澄まして暮らせるようです。

これまでの人生で乗り越えてきたものと、徐々に蓄えてきた信仰心を通して、レジリエンスが身についているのかもしれません。

必要な助け

雨の季節が始まったような日も多くなってきました。

大相撲、今場所もかなり盛り上がり、毎日楽しませもらいました。

押し出しなどで力士が二人とも土俵から落ちた時、どちらかの力士が相手のことを気遣って手を差し伸べることがあります。

そこまで押さなくても、というくらい突き飛ばし、勝ち誇って興奮した様子の力士もいる中で、手を貸そうとする様子を見るととても嬉しくなります。

わたしは足が不自由なので、得することが多くあります。

どなたもすぐにわたしのことを覚えてくださる、どこでもどなたかが席を譲って座らせてくださる、など本当にたくさんあります。

旅行する際も、空港の方に駐車場まで車いすで迎えに来てもらい、搭乗口までスムースに移動でき、いつもとても助かっています。

助けが必要そうな人を見かけたら、躊躇しますか?

すぐに動くことはできますか?

自分が人の助けを必要としているとき、素直にそう伝えていますか?

わたしは自分がいつも周囲から助けられていることを実感していますので、そういうサインをかなり敏感に感じ取ることがあります。

その日、ある人々がユダヤから下って来て、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と兄弟たちに教えていた。

それで、パウロやバルナバとその人たちとの間に、激しい意見の対立と論争が生じた。

ファリサイ派から信者になった人が数名立って、「異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだ」と言った。

そこで、使徒たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。

議論を重ねた後、ペトロが立って使徒たちと長老たちに言った。

「兄弟たち、ご存じのとおり、ずっと以前に、神はあなたがたの間でわたしをお選びになりました。

それは、異邦人が、わたしの口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。

人の心をお見通しになる神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです」。

(使徒15・1~8抜粋)

先週の朗読箇所のこの部分を読んでいて、「救い」とは「必要な時に与えられる助け」のことだ、と感じたのです。

割礼を受けて、律法を守った生活をしたうえでなければ信者として認められない、ということが議論されたと書かれています。

洗礼を受けていなければ救われないのか、という質問を受けることがあります。

そうではありません。

救いは、救われたと「信じる」から与えられたことが分かるものです。

神様が自分の祈りを聞き入れてくださったのだ、と素直に自然に受け入れることができる、それが信仰なのだと思っています。

救いは魔法のようにではなく、恵みと信仰が互いに織り成す神秘から来ます。

神が先に愛してくださることへのわたしたちの信頼と自由意志からの従順によっているのです。

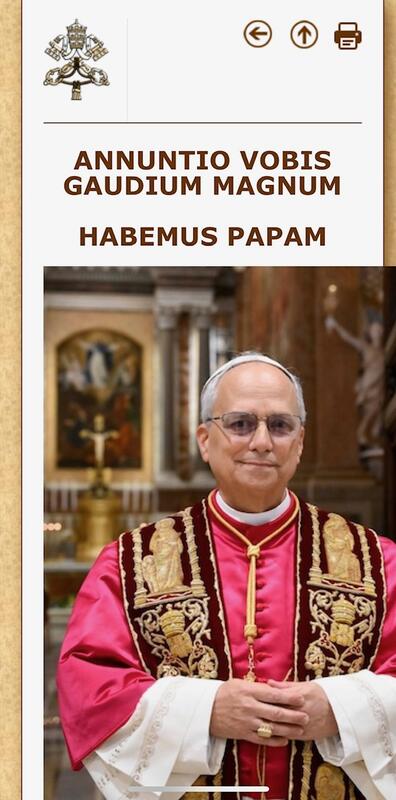

教皇レオ14世 5/21のX(旧Twitter)

わたしが言いたいことを、偶然にもパパ様がXで明確にお伝えくださっているのを見つけました!!

神はわたしたちを救い、また聖なる招きをもって招いてくださいましたが、これは、わたしたちの業によるのではなく、神ご自身の計画とその恵みによるものです。

この恵みは、キリスト・イエスに結ばれているわたしたちに、永遠の昔から与えられ、今、私たちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされたものです。

わたしは信じてきた方をよく知っており、また、その方は、わたしに委ねたものを、「かの日」まで守ってくださる力があると確信しているからです。

(2テモテ1・9〜10、12)

必要な時に必要な助けの手が差し伸べられる、という神様への従順な信頼、それが信仰の恵みであることを忘れないようにしましょう。

++++++++++++++++++

万博に行った友人がリアルタイムで写真を送ってくれ、わたしも一緒に観ているように感じることができました。

1602~1604年制作のカラヴァッジョ「キリストの埋葬」

16世紀にミケランジェロが手掛けた石像「キリストの復活」

この2つが今回の万博で共に展示されていることに、深い意味を想います。

真実の種を蒔く

「デマを聞いた2人に1人はデマを正しい情報と信じた」「信じた人の4人に1人は知り合いにSNSで送った」という、総務省が行ったインターネット上の偽・誤情報の拡散に関する全国調査の結果がニュースになっていました。

菊池枢機卿は、ブログにこう書いておられました。

イタリアメディアを中心に、世界各国のメディアでは、様々な情報が飛び交っています。

なかには正確に、誰が何票得たのに、それがそのあとで大きく変わったのは、これこれこういう裏事情があったのだと、かなり断定的に書いているメディアがありましたが、わたしもそれを見ましたけれど、わたしが目の当たりにした事実とはかけ離れた数字だったので、何らかのストーリーを作るための推測の結果なのだろうと思います。

わたしたちのために聖霊の導きで新しく選出された教皇様、それが真実のすべてです。

何票で選出されたのか、といったことはゴシップの類の情報であり、わたしたちが心に留める必要はありません。

教皇レオ14世の誕生にあたり、日本カトリック司教協議会会長メッセージとして、菊池枢機卿はこう指摘されています。

枢機卿団は、教皇フランシスコの後継者を探しているのではなくて、使徒ペトロの後継者を捜し求めているのだということを、皆が心に深く留めていました。

枢機卿団が祈りのうちに求めたのは第二の教皇フランシスコの誕生ではなく、主ご自身から牧者となるように委ねられた教会を忠実に導く使徒ペトロの後継者でありました。

多くの枢機卿が、多様性を尊重しつつも、信仰における明白性を持って、教会が一致することの重要性を強調されました。

胸が熱くなるようなお言葉でした。

わたしたちは、新しい教皇様の選出を心から、祈りとともに待っていましたが、一般的には「映画のような」「隠されたドラマチックな展開」を期待していたのだとあたらめて感じました。

教皇レオ14世は、5/12に行われた報道関係者との会見での挨拶でこのようにおっしゃっています。

わたしたちは、進むことも報道することも困難な時代に生きています。

この時代はわたしたち皆にとって挑戦となりますが、わたしたちはそこから逃れてはなりません。

反対に、この時代は、わたしたち一人一人に、さまざまな役割と奉仕を通して、決して凡庸さに陥らないように求めます。

教会は時代の挑戦を受けています。

同時に、コミュニケーションとジャーナリズムも、時間と歴史の外に存在することはできません。

聖アウグスティヌスがこういってわたしたちに思い起こさせてくれるとおりです。

「わたしたちがよく生きれば、時代もよくなる。わたしたちは時代なのだ」。

わたしの父はよく「NHKでこう言っていたから、やってみる」(=NHKは真実しか伝えていないと信じて疑わない)という、素直な人です。笑

いつも、このページには私見を交えていろいろと書かせていただいています。

できるだけ、教皇様や神父様方がおっしゃったこと、書いておられる本の内容を軸にするようにしていますが、時々、真実をお伝えできていないかもしれない、と不安を感じることがあります。

ただひとつ、自信を持って言えるのは、丁寧に、心を込めて、学んだことをお伝えしようとしているということです。

ここを読んでくださる方にとって希望の種となる、信仰における真実を、わたしなりに蒔いています。

最後に、5/25の世界広報の日のために、故フランシスコ教皇が今年の1月にわたしたちに向けて伝えてくださったお言葉を抜粋してここに載せておきます。

わたしたちに希望が開かれ、注意深く、柔和で、思慮深く、対話の道を示唆するコミュニケーションの必要性が示されています。ですから皆さんを励まします。

ニュースのひだに隠された多くのよい物語を見つけ出し、それを伝えてください。

柔和でいること、ほかの人の顔を忘れずにいること。

あなたがたが働きを通して奉仕する人々の、心に語りかけること。

衝動的な反応によって、あなたがたのコミュニケーションが左右されないようにすること。

困難なときでも、犠牲を伴うときでも、実を結ばないように思えるときでも、いつだって希望の種を蒔き続けること。

傷を負ったわたしたちの人間性を回復させうるコミュニケーションの実践に努めること。

敵意のないコミュニケーションの証人となり、推進者となって、ケアの文化を広め、橋を架け、この時代の見える壁と見えない壁とを突き破ること。

わたしたちの共通の運命を心に掛け、未来の物語を一緒につづって、希望に満ちた物語を語ること。

第59回「世界広報の日」教皇メッセージ

https://www.cbcj.catholic.jp/2025/05/02/32234/

新しい時代

HABEMUS PAPAM(我らは教皇を得たり)

このラテン語は、新しい教皇が決まった時に枢機卿が宣言として唱える言葉だそうです。

ダマスコにアナニアという弟子がいた。

幻の中で主が、「アナニア」と呼びかけると、アナニアは、「主よ、ここにおります」と言った。

すると、主は言われた。「立って、『直線通り』と呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈っている。

アナニアという人が入って来て自分の上に手を置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、幻で見たのだ。」

しかし、アナニアは答えた。「主よ、わたしは、その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。

ここでも、御名を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。」

すると、主は言われた。「行け。あの者は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。

わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、わたしは彼に示そう」。

(使徒9・10~16)

わたしが受洗した時はヨハネ・パウロ2世でしたので、コンクラーベの様子を観たのは3度目でした。

これほどまでに今回の新教皇選出への関心が高かったのは、故フランシスコ教皇の世界平和の訴え、環境意識の向上につながる働きかけなどが、テレビやネットで広く、信徒以外にも響き、伝わったからではないでしょうか。

「聖霊の導き、教皇選出は自分たちの利害を越え、現代世界のなかでカトリック教会を誰に託すべきか真摯な祈りの中で決めるプロセスがコンクラーベです」と、イグナチオ教会の主任司祭の髙祖敏明神父さまがおっしゃっていました。

2011年のイタリア映画「ローマ法王の休日」では、コンクラーベの様子が少しコミカルな要素を入れて描かれています。

コンクラーベのシーンでは、枢機卿たちが「わたしを選ばないでください」と心の中で神に祈ります。

新しい教皇に選ばれた枢機卿が、就任あいさつに姿を見せないまま重圧から街へ逃げ出すものの、街の人々との交流を通して信仰心や教皇の存在意義を見つめ直していくという映画です。

ローマカトリック教会の教皇は、現代の世界政治の中で特殊な存在感をもつ、と感じる場面が多くあります。

社会学者のドミニック・ヴォルトンとの対話をまとめた本「橋をつくるためにー現代世界の諸問題をめぐる対話」のなかで、ヴォルトンは故フランシスコ教皇のことを「ラテンアメリカとヨーロッパの間に立つ、グローバル時代の最初の教皇」と言っています。

「彼の役割は、世界の政治指導者たちの役割とはまったく違うのだが、常に問題と対峙している」

「教皇がその肩に担っている責任の重圧を思うと、わたしはときとしてめまいを感じるほどだ」

とも表現しています。

本の中(対談)でヴォルトンが、「皆が言っています、カトリック教会は政治に介入している、と。あなたも、前任者たちも、なんにでもです。」と問いかけると、フランシスコ教皇がこうおっしゃっています。

「事前にさんざん反対されたところへも行きました。

たとえ安全上の問題があろうと、教会が何をすることができるかを言うためにです。

人々が平和に暮らせるようになるために、何をすることができるか?

わたしはいつも、学ぶために巡礼者として、平和の巡礼者として、そこに行くのだと言っています」

「福音宣教するということは、信者を獲得することではありません。

教会は、信徒獲得によってではなく、人を引き付ける力によって発展するのです。

政治が発展するのは人を引き付ける力によって、友情によってです・・・橋です、橋、橋なのです」

「フランシスコ前教皇のリベラルな路線を引き継いで、世界の人々を一つにするために『橋』を懸けてほしい」

そうインタビューに答えていた方がいました。

「フランシスコ教皇は教会改革を推進して保守派の反発を買い、同時に進歩派からは改革が十分に行われなかったという批判を受けていたため、プレボスト枢機卿はこのように分裂した教会で掛け橋役をする人物になる」、とイギリスのBBC放送が分析していました。

アメリカ大統領にトランプ氏が初めて選出され、オバマ前大統領の政策をことごとく廃止すると発言した時に、当時の久留米教会の主任司祭だった森山神父様(現・大分教区司教)がおっしゃいました。

「政治家は、政権が変わると簡単に政策の方向性を変えますが、カトリック教会の教皇は連綿とその意思を引き継いでいきます」

「私はあなたのための一司教であり、あなたと共にいる一人のキリスト教徒です。

対話と出会いの橋を架け、平和を実現できるよう助けてください」。

8日の選出後、初演説でのおことばです。

レオ14世、新しいパパ様のために祈ります。

現代に生きる信仰

故教皇様について、インターネット上にはさまざまなAIによる画像や動画がアップされています。

有名人が「わたしが謁見した時の写真」として掲載しているものの中には、真偽が疑わしいものも多くありました。

天国でイエス様(と思われる男性)や帰天した歴代の教皇様方と楽しそうに語らっている動画も数多くあり、観ていて少し怖さを感じました。

「そうであったらいいな」が、AIによって具体的な映像で見られるというのは、なんだか夢がないと思うのは時代遅れでしょうか。。。

+++++++++++++++++++

故教皇様の『実績』をさまざまに評価分析された記事や、次の教皇候補の枢機卿についての推測も盛んに書かれています。

前回の記事に書きましたように、他の宗教との対話を実際に推進されたことは本当に大きな功績だったのではないでしょうか。

第二バチカン公会議で取りまとめられた公文書には、次のようなものがあります。

(カトリック中央協議会が発行している、公文書改訂公式訳から抜粋してご紹介します。

数字は公文書のページ数です。)

教会はムスリムも尊敬の念をもって顧みる。

彼らは、唯一の神、生きていて自存する神、あわれみ深い全能の神、天地の創造者、人間に語りかける神を礼拝しているからである。

イエスを神としては認めないとしても、預言者としては敬っているし、その母である処女マリアをも尊び、時には彼女に敬虔に祈りさえもするのである。

(386頁)

この聖なる教会会議は、教会の神秘を探究しつつ、新約の民とアブラハムの子孫を霊的に結びつけているきずなに心を留める。

というのは、キリストの教会は、自らの信仰と選びの始まりが神の救いの神秘に基づいてすでに族長たちとモーセと預言者たちのもとに見出されることを認めるからである。

信仰によってアブラハムの子であるすべてのキリスト信者がこの同じ族長の召命のうちに含まれており、・・・・。

異邦人である野生のオリーブの枝が接ぎ木されたよいオリーブの木の根によって養われていることをも忘れることはない。

(387頁)

前者はイスラム教のことを、後者はユダヤ教のことについて書かれています。

イスラム教にはまずアブラハムを重視しているという共通点があり、イエスを預言者としては敬っていて、その母マリアも尊んでいます。

ユダヤ教については、キリスト信者は血縁としてアブラハムの子孫ではないにしても、信仰によってアブラハムに連なっているのだ、つまり旧約聖書と新約聖書は深い結びつきがあるのだ、ということです。

そして、公文書のこの続きには、「教会はさらに、教会の土台であり柱であった使徒たちも、世界にキリストの福音をのべ伝えた多くの弟子たちも、ユダヤの民の出身であったことを忘れない」と書かれています。

1962年~1965年に開催された公会議でこのように宣言されただけではなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの一神教は、さまざまな違いを抱えながらも、同じ原点を有するという大きな共通点を互いに認め合ってもいます。

そのことを、身をもって、実際に行われた対話をもってわたしたちに示して、あたらめて教えてくださったのが故教皇様でした。

わたしたちは、現代に生きるキリスト者として、他宗教への正しい理解とふさわしい言動を心がけるべきだと考えさせられました。

公文書のこの一文が心に強く訴えてきました。

人間の条件の秘められた謎は昔も今も人間の心を奥深く揺さぶるものであるが、人々はこの謎についてさまざまな宗教に答えを願い求めている。

たとえば、人間とは何か、われわれの人生の意義と目的は何か、善とは何であり罪とは何であるか、苦しみは何から起こりどんな目的をもつのか、真の幸福に達するための道とはどんなものか、死とは何であり死後の裁きと報いとは何なのか、最後に、われわれの存在を包むとともにわれわれの始まりともなりわれわれの行き先ともなっているあの名状しがたい究極の神秘とは何なのか、というように。

(385頁)

宗教を信じるということは、こういうことなのだ、と改めて確信しました。

自分の幸せを望むためではなく、簡単に答えの出ない問について長い時間をかけて考え尽くし、丁寧に人生を生きていくこと。

信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確証することです(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです(フランシスコ会訳)

(ヘブライ11・1)

今回の記事は、山本芳久さんの新刊↓を参考にしました。