カテゴリ:その他

罪と罰

先日、洗礼を受けて間もない方に、「もうすぐ待降節ですから、初めての告解をしてみてください」とお伝えしたら、「どのような罪が告解に値するのかわかりません」とおっしゃいました。

告解するのは犯罪ではなく、日常生活で「あの時の自分は間違っていた」などといった『自分の罪』と感じたことでいいのですよ、とお答えしました。

それ以来、罪と赦しについて考えていました。

数日後、たまたま目にした新聞で、「死刑になる罪 国ごとに違う」という記事を読みました。

国際人権団体によると、2024年度に世界で施行された死刑の内、4割が薬物犯罪関連だったそうです。

そして、何を犯罪とするかは、その国の価値観を反映しているのです。

「現在の刑事司法制度は、国が加害者にどんな罰を科すか、という考え方=『応報的司法』が中心です。

しかし、わたしは被害の修復=『修復的司法』こそ必要だと考えています。

薬物犯罪には明確な被害者はいません。ではいったい誰のための死刑なのか。

国の秩序や体制の維持、つまりは為政者のためです。」

と、早稲田大学の高橋名誉教授が書いておられました。

『修復的司法』の例として、オーストラリア・ドイツ・カナダ・イタリアで制度化されている、被害者や加害者、両家の家族や友人らが集まって解決策を話し合う、「家族集団会議」という制度が紹介されていました。

見よ、主の手が短すぎて救えないのではない。

その耳が遠すぎて聞こえないのではない。

お前たちと神との間を隔てたのは、まさにお前たちの悪行、み顔を隠させ、聞かれなくしたのは、お前たちの罪なのだ。

まことに、お前たちの手は血で、指は悪行で汚れ、唇は偽りを語り、舌は邪なことを発する。

正しく訴える者もなければ、信じるに足る弁護をする者もなく、空虚なものに頼り、むなしい言葉を語り、労苦を孕み、不正を産む。

(イザヤ59・1~4)

わたしは自分の罪をあなたに告げ、罪咎を隠しませんでした。

わたしは言いました、

「いと高き方よ、ありのままに申します、主よ、わたしの咎を」。

そのとき、あなたはわたしの罪と咎を赦してくださいました。

(詩編32・5)

自分の過ちを隠す者が栄えることはない、

それを言い表して、それと手を切る人は憐れみを受ける。

(箴言28・13)

数年前に観た映画、「対峙」(原題:Mass)を思い出し、もう一度観てみました。

アメリカの高校での銃乱射事件後、加害者と被害者の両親が6年後に教会の一室で対話する様子を描いた作品です。

先ほど紹介した、「集団家族会議」の制度を利用したのです。

事件によって息子を失った両親、そして自殺した犯人の少年の両親が互いに向き合い、深い悲しみ、喪失を共有し、赦しに挑みます。

全編を通し、教会の談話室のような一室だけ、登場人物も(冒頭に教会の職員とコーディネーターが部屋を準備するために登場する以外は)二組の夫婦だけです。

最初は冷静だった被害者の両親は、加害者の両親を責め立てていきます。

観ているこちらまで、息が詰まるような苦しみを錯覚します。

そして次第に、加害者の両親も大切な息子を失った悲しみを抱え、喪失感、罪悪感だけでなく、世間からの非難にも苦しんでいることを理解し始めます。

とても重い内容の映画ですが、テーマは「赦し」と「和解」です。

「あなた方が残りの人生を苦しみのまま過ごす罰を与えたかった

でも、このままでは生きられない

わたしは心からお二人を赦します、そして、彼を赦します」

ラストシーンで教会から聞こえてくる聖歌隊の歌う聖歌の歌詞に、思わず涙がこぼれます。

わたし自身、告解すべきことがあり、心に棘として突き刺さっています。

近いうちに。

この↓noteの記事が、映画についてとてもよく伝わってきます。

https://note.com/kazuya2511/n/n446ce019c403

生きる者のための祈り

11/2死者の日が主日と重なりました。

宮﨑神父様がおっしゃった、「今日は自分の死について考える日でもあります」というお言葉が心にこだましています。

死者の月、自分を大切にしてくれていた方々のために祈るよう推奨されますが、今年はいつもと少し違う気持ちです。

11月になると、アウグスティヌスの「告白」のこの個所を読み返します。

おそらく、以前記事にしたことがあるのですが、それは母モニカの死に際の箇所です。

「わが子よ、私はといえば、この世の中にもう自分をよろこばせるものは何もない。

この世でまだ何をすべきか、何のためにこの世にいなければならないか、知らない。

この世ののぞみはもう十分にはたしてしまったのですもの。

この世にまだしばらく生きていたいとのぞんでいた一つのことがありました、それは死ぬ前に、カトリックのキリスト者になったおまえを見たいということだった。

神さまはこの願いを十分にかなえてくださった。

おまえが地上の幸福をすてて、神さまのしもべとなったすがたまで私は見たのだもの。

もうこの世の中で何をすることがありましょう。」

(「告白」第9巻第10章)

「このからだはどこにでも好きなところに葬っておくれ。

そんなことに心をわずらわさないでおくれ。

ただ一つ、お願いがある。

どこにいようとも、主の祭壇のもとで私を想い出しておくれ。」

(「告白」第9巻第11章)

この場面には、いつも胸が熱くなります。

「告白」を初めて読んだのは、10数年前だったと思います。

当時、母を亡くし、日々の暮らしや会社のことで途方に暮れていたわたしは、母の死について神様が与えられた意味を模索していました。

そしてしばらくして、モニカのように、自分たちの死について妹たちと話すようになりました。

決して悲観的な意味合いからではなく、モニカと同じ気持ちだということをお互いに語り合いました。

父とわたしたち3姉妹は、いつも天国の母に心配をかけるような人生です。

でも、本当に聞こえるのです、母がどっしり構えてこう言っているのを。

「神様のお導きを信じなさい、大丈夫だから」

人は常に死者を心にとめ、自らの関心と気遣いと愛情を通して、彼らにいわば第二のいのちを与えようと努めます。

わたしたちはある意味で彼らの人生経験を残そうと努めます。

そして、わたしたちは逆説的にも、彼らがどう生き、何を愛し、何を恐れ、何を望み、何を憎んだかを、まさに墓地に集まって彼らを記念するときに見いだします。

墓地を訪れて、亡くなった愛する人々のために愛情と愛をこめて祈るとき、永遠のいのちへの信仰を勇気と力をもって更新するよう招かれます。

そればかりか、この偉大な希望をもって生き、世にこの偉大な希望をあかしするよう招かれます。

これは、故ベネディクト16世のお説教でのお言葉の一部です。

モニカを亡き父の傍らに葬りたいと考えていたアウグスティヌスの気持ちは、母のためというよりも、「そうしてあげたい」という息子の愛の気持ちでした。

そして彼は、母の死に際して、彼女の生き方や愛、希望などについて思いを馳せる機会を与えられたのです。

死者のために祈ることは、生きる者のために祈っていることなのだ、と感じています。

死者の月にいつも以上に自分の死について考えています。

そして、それはすなわち、生かされている今をいかに大切にするか、ということだと痛感するのです。

本音の信仰

宮﨑神父様はよくお説教で、「行いの伴わない信仰」について喝を入れてくださいます。

『本音と建て前』を使い分けて隣人と関わっていないか、今一度よく考えてみなさい、と先日お話されました。

誰にでも「苦手な人」がいるかと思います。

以前、意見の食い違いがあり、わたしが一方的に嫌な気持ちになった人がいました。

それ以来、苦手な人だわと思っていた方と先日お会いする機会があったのですが、会ってすぐに「義足の調子が悪いですか?歩き方が前よりも悪くなっていませんか?」と声をかけてくださったのです。

あなたが馬鹿にされるとき、それは風となるのです。

あなたが怒るとき、それは波となるのです、

だから風が吹き、波が高まるとき、舟は危険に陥り、あなたの心は危険にさらされ、あなたの心は行ったり来たり激しく揺さぶられるのです。

馬鹿にされると、あなたは仕返しをしたいと思います。

しかし復讐は、難破という別の種類の災難をもたらします。

なぜでしょうか。

なぜなら、キリストはあなたの内で眠ったままだからです。

私は、あなたがキリストを忘れているということを言っているのです。

だから、キリストを目覚めさせなさい。キリストを思い出しなさい。

キリストをあなたの内に目覚めさせなさい。

キリストを心に留めなさい。

この方は一体どなたですか。風や波さえも彼に従うそのお方とは。

(アウグスティヌス『説教』より)

偶然、読んでいた本でこの箇所が目に留まりました。

(先週のyoutubeのビデオもそうですが、いつもこうして求めているものが与えられるのです!)

声をかけてくださったこともですし、わたしの足のことを以前から気にかけてくださっていたこと、その変化に気づいてくださったこと、とても嬉しかったのです。

建て前で信徒としてのお付き合いをしていくのは嫌でしたので、帰り際に話しかけて、いろいろとお話してみました。

いまさらながら(当然のことだったのですが)、わたしは馬鹿にされていたわけではないと分かり恥ずかしくなりました。

「言葉は、あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある」。

これは、わたしたちが宣べ伝えている信仰を生み出す言葉です。

口で、イエスは主であると宣言し、心で、神はイエスを死者の中から復活させたことを信じるなら、あなたは救われるからです。

人は心で信じることによって義とされ、口で宣言することによって救われるのです。

(ローマの信徒への手紙10・8~10)

キリスト者であると自負し、毎週主日のミサに与っていたとしても、言葉と生き方に信仰が現れていないことが往々にしてあるのではないでしょうか。

言葉や行動に信仰がついていかない場合もあります。

クリスチャンらしい振る舞いはできても、心がそこに伴わないのです。

ミサ中に「主の平和」と笑顔で周囲とあいさつを交わすとき、本音で本心からそうしていますか?

福音書朗読の際に額・口・胸で十字をきるとき、頭と言動で福音書を賛美することは本音ですか?

「わが愛する子らよ、わたしは主においてあなたがたに挨拶を送る。

わたしは主に祈り求める。

主があなたがたをすべての災いから守ってくださるように。

主が、ヨブのような忍耐と、ヨセフのような恵みと、モーセのような優しさと、ヌンの子ヨシュアのような戦いにおける勇気と、士師たちのような優れた知識と、ダビデ王とソロモン王のような敵を屈服させる力と、イスラエルの民のような地に実りをもたらす力を、あなたがたに与えてくださるように。

主が、手足の萎えた体をいやしてくださったように、あなたがたのすべての罪をゆるしてくださるように。

主が、ペトロにしたようにあなたがたを荒波から助け、パウロや使徒たちにしたようにあなたがたを苦難から救い出してくださるように。

主があなたがたを、主のまことの子として、すべての災いから守ってくださるように。

そして、そのみ名によって、魂と体の益となるために、あなたがたが心から求めるものを与えてくださるように。アーメン」

ガザのバルサヌフィオス(パレスチナのバルサヌフィオスとも表記される)は6世紀に生きた隠者で、ガザの修道院の院長でした。

識別の知恵に優れていたので、修道士や聖職者、信徒が教えを乞うために訪れました。

上記の祈りは、ある一人の修道士が自分と仲間のために祈ってくれるように、バルサヌフィオスに願った際の答えです。

人のためにこのような気持ちで祈ることができるか、立ち止まって考えさせられる祈りのことばです。

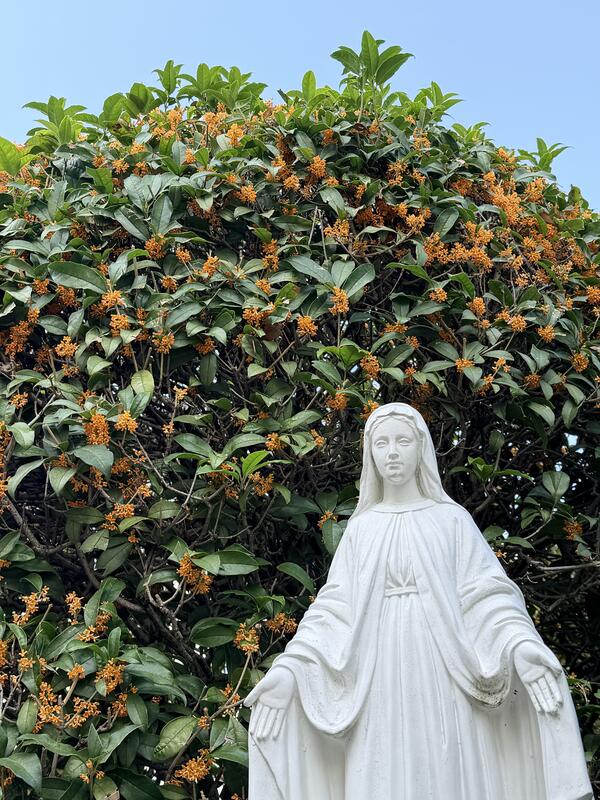

守護天使

秋は一番好きな季節です。

この季節は窓を開けて、朝の澄んだ、ひんやりした空気を吸い込むと、それだけで「今日はいい日になる」気がします。

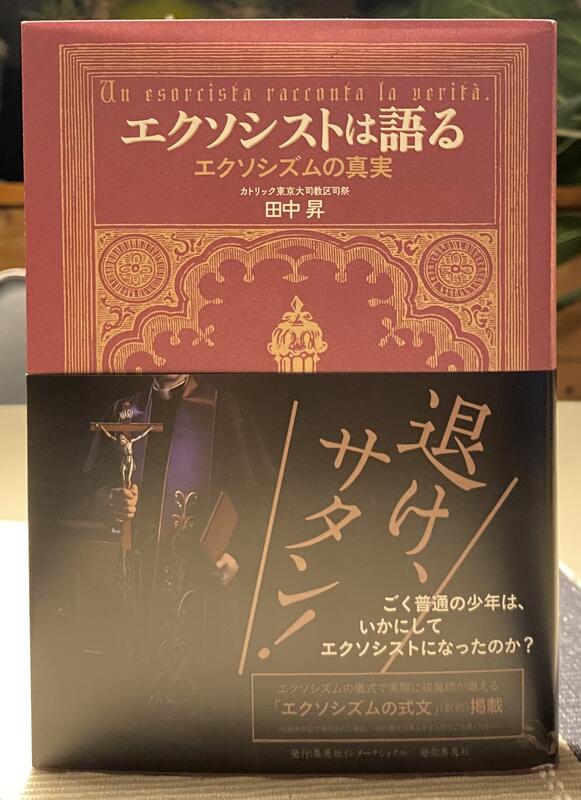

ここで何度か引用したことのある本、メアリー・ヒーリー「マルコによる福音書」の解説を翻訳したのは、東京大司教区の田中 昇神父様です。

その田中神父様は、日本で唯一のエクソシストです。

悪魔による憑依現象は現代ではほとんどが精神疾患とされていますが、それでもカトリック教会は人や場所への悪魔の憑依を認めています。

エクソシズムは、悪霊に取り憑かれた人、ないし悪霊の誘いを受けている人が、神の絶対的な支配を認め、信仰を荘厳に宣言するものであり、本来的には悪魔に誘惑されている人の心と身体、その人の全体を神に向け直すことを教会が助けることによって救いをもたらすものであると言えるのです。

(「エクソシストは語る-エクソシズムの真実」田中 昇神父 著より)

旧約聖書には、悪魔憑きのエピソードはありません。

その存在を感じさせるものは登場しますが、悪霊に憑かれた人や病気の原因が悪魔や悪霊のせいにされている例は描かれていないのです。

悪魔のねたみによって死がこの世に入り、悪魔の仲間に属する者が死を味わうのである。

(知恵の書2・24)

一方、新約聖書には、イエスが悪魔や悪霊を人から追い払うシーンが数多くあります。

ナザレのイエス、かまわないでくれ。

我々を滅ぼしに来たのか。

正体はわかっている。神の聖者だ。

(マルコ1・24)

イエス様が地上にやってきた以上は、この世はすでに神の支配が始まっていることを悪霊は理解していました。

イエス様を神だと認識しているのです。

弟子たちは当時、イエス様のことをまだよく理解していなかったのに、悪霊・悪魔のほうがイエス様の存在を恐れて命令に従っています。

田中神父様は本のなかで、「彼らはもともと神に近い存在、天使であったから」だと書いています。

悪魔ももともとは神が創った天使でした。

天使の本来の役割は、神への賛美と奉仕です。

しかし、あるときから高慢と嫉妬のために神に反逆する天使たちが現れました。

彼らは神に罰せられ、天界を追放されます。

その追放された天使たち、すなわち堕天使たちが悪魔や悪霊だとされています。

神は被造物である天使にも堕落し神に反逆する自由意志をあたえているのです。

(173頁)

バビロン捕囚期以後に、異国からの宗教感覚がユダヤ教徒に浸透していく中で、悪魔とその働きが信じられるようになっていったようです。

そして、イエス様が活動していた時代には、多民族からもたらされた悪霊に対抗する必要がある、とユダヤ民族は信じていたのです。

悪魔は、暴力によって人を傷つけるのではなく、人を欺き、そそのかして理性を狂わせ、神の愛と真理から遠ざけて破滅に向かわせるように誘惑する者のことです。

洗礼を受けたわたしたちは、キリストとともに悪魔に打ち勝った(1ヨハネ2・13)のですが、自らの不信仰・不従順によって悪魔に罪へと誘われないよう、いつも心がけておかなければなりません。

あなたが主を逃れ場とし、いと高き方を隠れ所とするなら、不幸はあなたに臨まず、災いはあなたの天幕に近づかない。

主の羽があなたを覆い、あなたはその翼のもとに逃れる。

主はみ使いたちに命じ、あなたの進むすべての道であなたを守らせる。

あなたの足が石につまづかないように、彼らは手であなたを支える。

(詩編91・4,9~12)

田中神父様は、神を信じているからこそ悪魔の存在も信じることができる、おっしゃっています。

わたしは、悪魔の誘惑を感じたことはありますが、天使の存在を感じたことはありませんでした。

みなさんはご自分の守護聖人をお持ちですか?

ザビエルがキリスト教布教の許可を得たのが1549年9月29日。

この日は聖ミカエルの祝日だったことから、ザビエルは大天使ミカエルを日本の守護聖人にしたそうです。

(そのザビエルを、日本は自分たちの守護聖人としたのです)

余談ですが、妹の洗礼名はミカエルで、結婚した相手(アメリカ人)はマイケルという名前です。

わたしは特別に守護聖人を意識したことはないのですが、先月末からのいくつかの心配事が立て続けに2つ解決に向かってきたのは、天使の守護があるのではないか、と感じているところです。

日々の祈り、神様と母の導きのお恵みだけでなく、聖霊が道を示し、わたしの周りを天使が守ってくれているような感覚があるのです。

++++++++++

この本はタイトルがどうも引っかかっていて、(失礼ながら、出版社の売るため戦略に感じられて、、、)ずっとAmazonのカートに入れっぱなしでした。

ですが、やはり気になって購入して読んでみて良かった!

第1部は田中神父様のエクソシストとしての活動やエクソシズム、悪魔について、第2部としてご自身の召命と神学校時代、ローマ留学時代について、現在のキリスト教の問題点についてじっくりと書かれています。

読書の秋にお薦めの一冊です。

信仰は希望

めずらしく、気持ちの落ち込みと不安に覆われてしまっていた1週間でした。

月曜日に一つ目の心配事

水曜日に二つ目の心配事

金曜日にそれらがさらに悪化

人にアドバイスするときには、「心配してもしょうがないから、神様のお導きを信じて!」などと立派な声掛けをしているわたしですが、まれにかなり深みにハマって這い上がれないこともあります。

20代初めの頃、人生の方向性を模索して悩んでいた時、いつもこの聖句を心に留めていました。

だから、あなた方も用意していなさい。

思わぬ時に、人の子は来るからである。

(マタイ24・42)

だから、目を覚ましていなさい。

あなた方はその日、その時を知らないからである。

(マタイ25・13)

聖書をちゃんと学んでいなかったので、本来の意味するところを理解してはいなかったのですが、このみ言葉は当時のわたしにとって「いつか、きっと必ず神様が道を示してくださるから、自分にできる努力をしながら待ちなさい」という意味だと勝手に解釈していました。

そして、それは今でも変わらない気持ちです。

今わたしが抱えている不安は、祈り続ければ神様が解決してくださる、というようなことではありません。

わたしの人生に与えられた試練です。

「与えられた」というと神様の計らいのようですが、そして、「試練」というと神様に試されているようですが、こうした苦難はわたしたちが人生を歩むにあたって必要なことなのです。

痛みや苦しみ悲しみなどと対峙しながら人生を積み重ねる。

乗り越えられなくとも、その経験が人格を形成していく。

そして、日曜日に教会に行って、色々な方と言葉を交わし、担っている役割をいくつか実行し、 そうして神様からのメッセージを受け取りました。

兄弟のみなさん、わたしたちは、どんなに窮乏し、苦難の中にあっても、あなた方のお陰で励まされています。

あなた方の信仰のお陰です。

あなた方が主に結ばれてしっかりと立っているかぎり、わたしたちは、今、まさに生きていると実感するからです。

(1テサロニケ3・7〜8)

知っていたこと、わかっていたこと、つまり、神様は乗り越えられない試練は与えられないということ・そのために進むべき道をも同時に与えてくださるのだということを、日曜日に教会に行って思い出しました。

キリスト教でなくても、信仰という希望を持てることは最大の救いです。

月曜日から金曜日まで心配事に襲われても、日曜日には光を与えてくださる。

いつも、本当に不思議なのです。

日曜日に教会でいつもの席に座って祈り始めた途端に、神様と母がわたしに近づいてきてくれるのです。

毎週、わたしの横に座ってくれるのを感じるのです。

レオ14世教皇は、前教皇よりも説教の言い回しが少し難しく感じられますが、今回のこのお話は、今のわたしにとても深く刺さりました。

わたしたちも、御父のいつくしみ深いみ旨に身をゆだね、自分の人生を、与えられた善いものヘの答えとしていただけることを学ぼうではありませんか。

人生において、すべてをコントロールする必要はありません。

日々、自由をもって愛することを選択するだけで十分です。

試練の暗闇の中でも、神の愛がわたしたちを支え、永遠のいのちの実をわたしたちのうちで育ててくださっていることを知ること――これこそがまことの希望です。

教皇レオ十四世 2025年8月27日一般謁見演説より