行事風景

導きに委ねる

2月になり、立春とはよく言ったもので、春めいた暖かさが続いています。

昔の人は、季節を素晴らしいタイミングで暦に表したものだと感心しますね!

差し込む光も、気分的に柔らかなものに感じます。

.

これこそ、わたしが選ぶ断食ではないのか。

不正の鎖を解き、軛の結び目を解き、虐げられた人を解放して自由の身にし、軛をすべて、打ち砕くこと。

飢える人にお前のパンを分かち与え、家のない貧しい人々に宿を与え、裸を見れば、着物を着せ、お前の同胞に対してみて見ぬ振りをしないこと。

その時、お前の光は暁のように輝き出で、お前の癒しは速やかに生じる。

お前の正しさがお前の先を行き、主の栄光が背後の守りとなる。

その時、お前が呼べば、主は応え、

叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

お前の光は闇の中に輝き出で、お前の暗闇は真昼のようになる。

(イザヤ58・6~10)

(これが本来の「断食」を意味する箇所である、と教わりました。)

わたしは悩みの中から主を呼び求め、主は答えて、わたしを広々とした所に移してくださった。

主はわたしの味方、わたしには恐れがない。

人はわたしに何をなしえよう。

主はわたしの味方、わたしの助け。

主に寄り頼むことは、人にすがるよりも善い。

(詩編118・5〜8)

「わたしは決してあなたを見放すことも、見捨てることもない」と神は仰せになりました。

イエス・キリストは、きのうも、今日も、いつまでも変わることはありません。

(ヘブライ13・5、8)

心強い聖句ばかりだと思いませんか?

神様がわたしの問い掛けに答え、祈りに応えてくださるのは、無条件にではありません。

わたしの行動が伴っていれば、です。

神様がわたしを導いてくださると信じるのは、成り行きに任せているのとは違います。

わたしが神様を信頼し、自分に今できることをやったうえで、です。

この2つのことは、わたしが自分に言い聞かせてきたことです。

先日、子どもの頃からの友達と会い、いろいろと話をしました。

カトリック信者であり、恵まれた家庭環境で育ち、一見何不自由ない幸せな人生を歩んできたわたしたち。

ですが、それぞれの人生を歩んできた中で、彼女もまた大きな問題を抱えて悩んでいました。

わたしなりの経験からできるアドバイスは、上記の聖句に基づいて、自分にできることは何かを考えて実行しながら、神様のお導きに委ねる、ということです。

悩みや問題を抱えている。

生きていれば当たり前のことですが、それにどう向き合うかが大事なのだと思っています。

5日の主日ミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「あなた方は地の塩・世の光である、というのは、地上での生活の中で信者としてどう生きるかが問われているのです。

人生の登り坂、下り坂の場面だけでなく、まさか!という時にそれをどう受け止め、どう対処するか。

さらには、信者として、自分を必要としている人のために希望の光となることが求められているのです。」

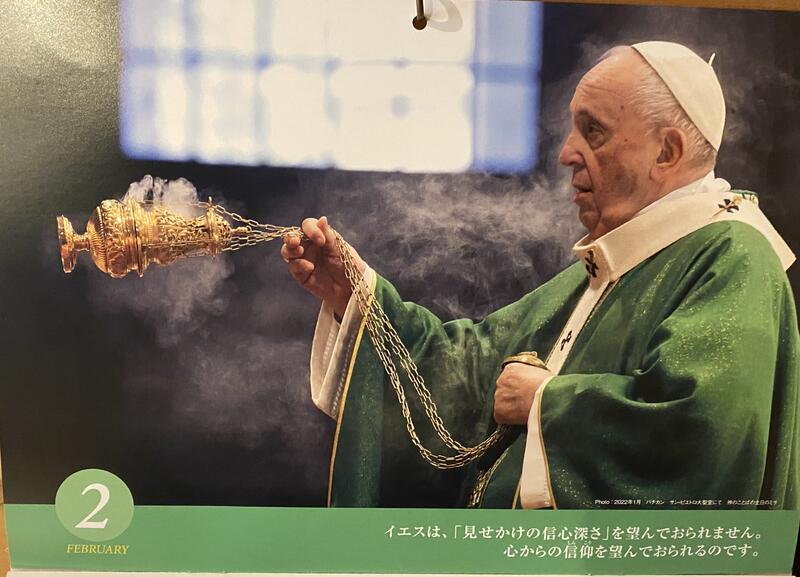

今月のパパ様カレンダーのお言葉です。

イエスは、「見せかけの信心深さ」を望んでおられません。

心からの信仰を望んでおられるのです。

受験生が太宰府天満宮にお参りし、お守りを買って「神頼み」をしたとしても、本人が必死に勉強することが大前提です。

それと同じです。

本来の意味の「断食」(犠牲、努力)をすることなく、自分の願いばかりを神様に祈りすがっても、応えてもらえないでしょう。

いつも、このことを肝に銘じるように努めています。

今自分にできることは?

今自分がすべきことは?

そして、神様を信頼しているのであれば、やたらに不安を抱かずに、神様のお導きに委ねよう、と。

人に伝えるために

寒い寒い一週間でした。

最低気温が氷点下という日が続き、高騰する電気代を気にしながらも、エアコンをつけ続けて過ごしました。

そんな中、考えていたのは「ウクライナの人たちは日本よりずっと極寒の中、電力の供給が制限されているのだ。」ということでした。

そして、最近よく考えます。

おそらく今回の戦争を将来歴史に記す際には、『ある種の第三次世界大戦であった』となるのではないか、ということを。

武器や戦車を供与しているだけで参戦しているわけではない、というのには疑問を感じています。

1日も早くこの戦争が終わることを願うばかりです。

・・・・・・・・・・・・・・

自分の気持ちや考えを人に伝える、というのは難しいことです。

特に最近は、SNSなどで一方的に、しかも安易に自分の価値観による主張を発信することで人を傷つけ、追い込み、裁判にまでなるケースあります。

教皇様は今年の世界広報の日について、これまでの「来て、見なさい」、「心の耳で聴く」といったテーマに続き、今年は「『愛に根差した真理に従い』心を込めて話す(参照 エフェソ4・15)」(仮訳)を選ばれました。

「心を込めて伝えるとは、読む人、聞く人に、今日の人々の喜びや恐れ、希望や苦しみに対するわたしたちの分かち合いを理解してもらうことである。

このように話す人は、相手を大切に思い、その自由を尊重する。」

「わたしたちが『愛に根差した真理』に従って語るためには、自らの心を清める必要がある。

純粋な心で聞き、話してこそ、わたしたちは外見の奥にあるものを見、混乱した騒音を克服することができる。」

このように教皇様はおっしゃっています。

相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す。

いつも、教皇様のお言葉から大切な教えをいただきます。

「善い木は悪い実を結ばず、悪い木は善い実を結ばない。

木はそれぞれの実によって分かる。

善い人は、心にある善い倉から善い物を出し、

悪い人は、心にある悪い倉から悪い物を出す。

口は心に溢れることを語るものである」。

(ルカ6・43〜45)

耳の痛いことばです。

「木はそれぞれの実によって分かる。」

「口は心に溢れることを語る。」

だから、自らの心を清める必要があるのです。

心の中によどみがあれば、口から出る言葉は善い物ではありえません。

ほんの数分お話をしただけで、相手の人となりや価値観が伝わってくることがあります。

同じように、自分が発する言葉、こうして書いて残る文章には責任を持たなければなりませんね。

(いつも長くなってしまいます・・・。)

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen.

訳によって、伝わり方が違うと思いませんか?

信仰を持っているから確信できる。

信仰があるから保証される。

見えない事実を確認するのはわたし。

見えないものを確信させるのは信仰。

これらの人々はみな、信仰を抱いて死にました。

彼らは、約束されたものを受けませんでしたが、遥かにそれを望み見て歓呼の声をあげ、自分たちが、この世では異邦人であり、旅人に過ぎないことを表明しました。

(フランシスコ会訳)

自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいの者であることを公に言い表したのです。

(新共同訳)

(ヘブライ11・1、13)

どちらが皆さんにとっての「信仰」を言い表していると感じますか?

もちろん、どちらでも良いのです。

純粋な信仰心で読んだ時に、どちらの方が自分に伝わってくるか、だと思います。

種を蒔く人はみ言葉を蒔くのである。

み言葉を蒔かれた道端のものとはこういう人たちのことである。すなわち、み言葉を聞くと、すぐにサタンが来て、彼らのうちに蒔かれたみ言葉を取り去ってしまう。

岩地に蒔かれたものとは、み言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、彼らには根がなく、一時的なもので、後になってみ言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人たちのことである。

また、茨の中に蒔かれたものとは、み言葉を聞くが、この代の思い煩いや富の誘惑、またそのほかのいろいろな欲望が、彼らのうちに入ってきて、み言葉を覆いふさぎ、実を結ばない人たちのことである。

そして善い土地に蒔かれたものとは、み言葉を聞いて受け入れ、ある者は三十倍、ある者は六十倍、また、ある者は百倍の実を結ぶ人たちのことである」。

(マルコ4・14〜20)

キリスト者の信仰について言い表されているのです。

善いみ言葉は、相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す土壌が整っていてこそ伝わり、実を結ぶのです。

教会でともに働く

ACジャパンのこのCM、大好きです。

「たたくより称えあおう

それが優しい世界」

ラップが心地よく聞こえます。

ACジャパンのホームページには、このCMの意図をこのように解説されていました。

多様性が求められる時代、世代を問わず、自分と異なる立場や考え方に対する不寛容な行動が社会的に問題になっています。

攻撃し合うのではなく、相手を尊重し認め合うことの大切さ、そこから生まれる交流を伝えます。

特にこのコロナ禍になってから、SNS上での誹謗中傷やすべてを政治の責任にしようとする風潮がエスカレートしているように感じます。

久留米教会では、毎月第2日曜日のミサで手話通訳を行っています。

以前もここに書きましたが、「耳の不自由な人が参列しているわけでもないのに、何の意味があるんだ」という意見があったことは事実です。

手話通訳ミサは、久留米教会がさまざまな方に開かれている教会であることのひとつの表れです。

そして、手話通訳をしている信徒は、教会共同体のために働いてくれているのです。

わたしは久留米教会で洗礼を受けましたが、受洗後すぐに東京の大学へ戻り、イグナチオ教会に通っていました。

イグナチオ教会はとても大きな共同体ですし、一緒に参列していたシスターと妹の他に信徒に知り合いはおらず、教会の活動に参加したこともありませんでした。

あれから月日がたち、今では久留米教会にたくさんの知り合いができ、教会委員としても働かせていただくようになりました。

先週は、ミサの先唱をさせていただいたのですが、ミサ後に「教会のために働いていらして素晴らしいわね」とお声かけいただいて嬉しくなったり。

少しは教会の活動のことを分かってきたようなつもりになっていました、が。。。

先週、新しくいただいたお役目である、筑後地区宣教司牧評議会の会合に参加しました。

筑後地区(二日市・小郡・今村・本郷・大牟田・久留米)の教会の代表者が集まり、評議会の会長でもある神父様のご指導の下、地区としての宣教司牧活動を行ってこられています。

月刊誌「福音宣教」の1月号には、様々な宣教司牧の活動についての記事がありました。

評議会に参加された各小教区の方々のお話。

「福音宣教」に寄稿されていた様々な活動。

ある種のカルチャーショックのようなものを受けたのです。

わたしはまだまだ教会での働きについて何も知らない!と。

当然ながら、皆さん、それはお仕事ではありません。

ご苦労もかなり多いように思われます。

それでも、誠実に、真剣に取り組まれている働きからは、充実から来る楽しさのようなものが感じられます。

そして何より尊敬するのは、「教会での働き」を「継続」して長年続けていらっしゃるということです。

どの活動も、どの小教区でも、同時に後継者を育てることにも取り組んでいらっしゃるのです。

確かにあなた方は、わたしたちの奉仕を通じて書きあげられた「キリストという手紙」であり、墨ではなく生ける神の霊によって、石の板にではなく人間の心の板に書きつけられたものです。

自分自身から何かが生じるなどと認める資格がわたしたちにあるのではありません。

かえって、わたしたちの資格は神からのものです。

神は、わたしたちを新しい契約に奉仕する、つまり、「文字」にではなく「霊」に奉仕する資格のある者としてくださいました。

(2コリント3・3〜6)

「教会で自分にできることはないか。」

ずっとそう思っていました。

ミサの前後に忙しく立ち振る舞い、いろいろなお世話をされている先輩信者さんや、ミサの進行をする先唱の方を見ていて、ずっとそう思っていました。

以前あるシスターが、「修道院は聖女の集まりだと思ってるでしょ?そんなことないのよ!いろいろあるのよ!」と笑っておっしゃっていましたが、共同体もある種の社会の縮図です。

色々な方がいて、色々な問題もあり、多くの働き手がいなければより良く前進することは難しいのです。

教会でみなさんとともに働くことを続けて行きたい、と決意を新たにしたところです。

人の心を読み取る方は、霊の思いが何であるかをご存知です。

霊が、神のみ旨に従って、聖なる人々のために執りなすからです。

神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことを私たちは知っています。

(ローマ8・27〜28)

「たたくより称え合おう」

これも、心に刻みたいテーマです。

共に食卓を囲む

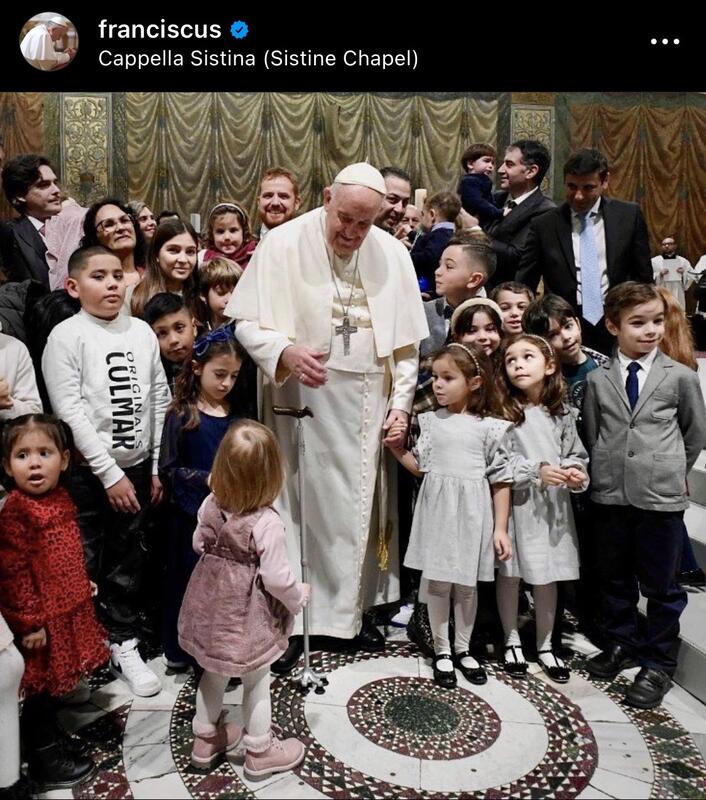

教皇様の2023年1月の祈りは、「教育にたずさわる人たち」のためにとなっています。

「教育にたずさわる人たちが、信頼される証し人となって、競争ではなく友愛を育みながら、とりわけ幼く傷つきやすい者の助けとなることができますように」

みこころレター13号に、日曜学校からのメッセージを掲載しました。

「日曜学校は祈りの場」

毎月第4日曜日は「こどもとともに捧げるミサ」です。

たくさんのこどもたちを待っています。

学年が上がるにつれてなかなか日曜日のミサに行けなくなってしまうという現象は(習い事、部活、塾等で)、どこの共同体も同じ悩みだと思います。

だからこそ日曜日、ミサに行けるときはぜひこどもたちに来てほしい、と願っています。

教会学校では、久しぶりにミサに来たこどもには必ず、言葉かけを行っています。

「待っていたよ!来てくれるのを!!」という気持ちです。

それは、イエス様も同じ気持ちだからです。

お父さん、お母さんにお願いです。

祈りの場へこどもを導いて下さい、大人が祈る姿をこどもに見せることが、一番の信仰教育だと思います。

こどもたちの成長を間近で見ることは、すごく嬉しく、楽しい事です。

神に感謝!!

コロナ禍以前に比べ、日曜日のミサ、日曜学校へのこどもたちの参加がとても減ってしまったことは、みなさまもお気づきだと思います。

日曜学校にたずさわる担当者の声は、ご家族の皆さんに届いているでしょうか。

わたしたち大人も、こどもたちと共にミサに与ることで信仰を確信し、深めていくことができます。

大人だけでなく、共に集まって祈り、共にイエス様の食卓に並ぶことが神様のお望みです。

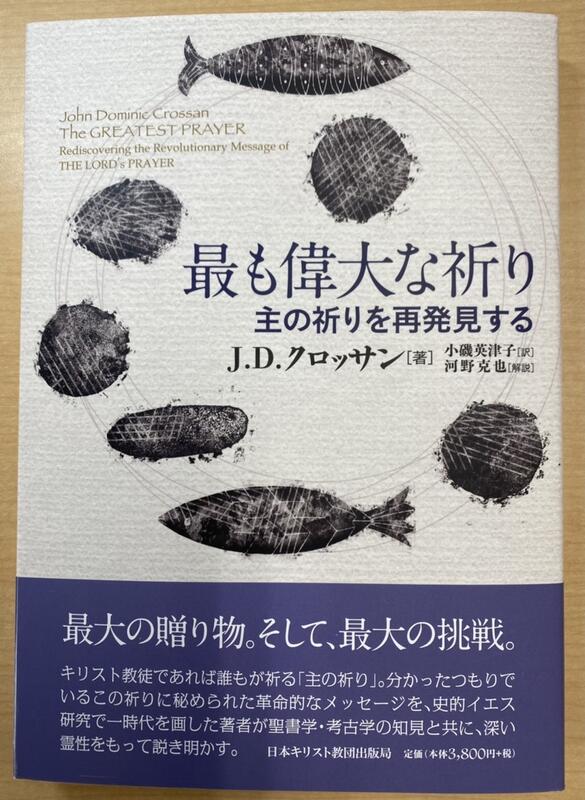

先週ご紹介した本に、マルコ6章のパンと魚の奇跡についての考察があります。

そのうち、時もだいぶたったので、弟子たちはイエスに近づいて言った、「ここは人里離れた所です。もう、時もだいぶたちました。みなを解散させてください。

そうすれば、周りの村里や村々に行って何か食べるものを買うことができるでしょう」。

すると、イエスは答えて、「あなた方が食べる物をやりなさい」と仰せになった。

(マルコ6・35~37)

弟子たちの解決策は「人々を解散」させることでした。

それに対してイエス様の解決策は「あなた方が彼らに食べるものを与える」でした。

クロッサンは、この物語はイエス様がパンと魚を増やしたことを表した譬え話ではなく、神の国の食べ物を民に分配する責任を強調する譬え話だ、と言っています。

弟子たちとイエス様の繰り返されるやり取りは、イエス様が自らの神の国のビジョンへ弟子たちを引き込んでいく過程なのです。

そこで、イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰ぎ、賛美をささげてパンを裂いて、弟子たちに渡し、みなに配らせ、二匹の魚もみなに分け与えられた。

みなは満腹するまで食べた。

(6・41~42)

神の国がすでにこの地に存在しているのだから、弟子たちが食べ物の適切な分配の責任を負うように、イエス様は仕向けているのです。

だから、「あなたがたがの手で食べ物をあげなさい」が、「人々を解散」させるに打ち勝つのです。

イエス様にとって、神の国について教えることは、人々に食べさせることだったのです。

神の正義の手をとおして分配するならば、私たちの地にはすでに十分に、必要以上の食べ物があると言っているのだと私は考えます。

取られ、祝福され、裂かれ、渡されるならば、つまりそれを聖別された神の贈り物と見るならば。

今ここに存在する神の国とは、この地をすべての人に公正に分配することです。

イエスはただ、世界の世帯主である神の譬えを実演しているだけなのです。

(「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」166ページ)

主の食卓であるミサには信仰を持つすべての人が集うべきである、とわたしは痛感させられました。

親の意思で洗礼を授かったこどもたちは特に、保護者や家族が導いてあげる必要があります。

周囲のこどもたち、こどものいる家庭の方々に、今年はもっと積極的に声をかけていきましょう。

来週は、こどもとともに捧げるミサです。

今ここにあるお恵み

ご家族やご友人などと、賑やかで楽しいお正月を過ごされましたか?

わたしは妹家族が帰省していましたので、それはそれは賑やかな(騒々しい)年末年始でした。

大騒ぎしながらみんなで鍋を囲んでいるときに、思わず涙ぐんでしまいました。

「何という幸せだろう。

今ここに、神様がいてくださっているんだ。」

心からそう思いました。

主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ。

頭の中で、聖歌がぐるぐると鳴り響いていました。

「神の国」

その時に、このテーマで記事を書こう、と思ったのです。

いつもこのように、日々の些細な出来事や、目にした、耳にしたニュースから聖書の言葉が浮かび、iPadに向かって聖書を開くのが、わたしのここ数年の日課となっています。

今読んでいる本はこれ。

クロッサン

「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」

主の祈りのワンフレーズずつが章になっていて、広く深く考察された、クロッサン独特の洞察力による解説です。

この中の、神の国の到来についての下りによると、ヨハネは神の国は『神による世界の大掃除』であり、今にも起きるかもしれないが未来のことである、と語っていました。

一方でイエスは、すでに今ここに現臨していると語りました。

わたしが神の指(神の力)で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方の所にすでに来ている。

(ルカ11・20)

律法と預言者はヨハネの時までである。

それ以来、神の国の福音が宣べ伝えられ、あらゆる人が力ずくで、そこに入ろうとしている。

(ルカ16・16)

神の国は目に見える形で来るのではない。

また、『見なさい、ここに』とか、『あそこに』とか言えるものでもない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。

(ルカ17・20〜21)

当時の人々にとって、神の国がすでに存在していると言われても、理解することができなかったことは容易に想像できます。

クロッサンによると、イエス様の言いたかったのは次のようなことなのです。

あなたがたは神を待っているが、実際には神の方があなたがたを待っているのだ。

どうりで何も起こっていないわけだ。

あなたがたは神の介入を求めているが、神があなたがたの協力を求めているのだ。

神の王国はここにある。

あなたがたがそれを認めて、その中に入り、それを生き、そしてそれを築きさえすれば。

イエスは、神の介入ではなく、神への参与を説いたのです。

神による世界の大掃除は、人が神によって力づけられて参与し、超越的な力に動かされて協力しなければ開始せず、完成しないのです。

わたしにとって、この考え方は新しく斬新で、とても腑に落ちました。

神の国は、人の協働がなければ始まらない。

神の介入だけでは神の国の実現は起こらない。

主の祈りが、神に対する祈りの前半と、わたしたちの祈りの後半で構成され、均等にかつ相関的に成り立っているように。

どんなことであれ、もしあなた方のうち二人が心を一つにして地上で願うなら、天におられるわたしの父はそれをかなえてくださる。

二人また、三人がわたしの名によって集まっている所には、わたしもその中にいる。

(マタイ18・19〜20)

わたしたち現代人にとっては、イエス様のこの言葉が1番「神の国」のイメージに近いのではないでしょうか。

わたしたちの間に、今ここに神様がいてくださる。

互いが思いやりを持って愛し合っている場に、神様の愛がある。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪のために、贖いの供え物として、御子を遣わされました。

ここに愛があるのです。

いまだかつて神を見た者はいません。

しかし、わたしたちが互いに愛し合うなら、神はわたしたちに留まり、神の愛はわたしたちのうちに全うされているのです。

(1ヨハネ4・10、12)

神の国は、わたしたち次第でわたしたちのうちに実現するお恵みです。

飛行機から見る景色にも、神様の現存を感じます。