カテゴリ:復活節

復活したあとの歩み

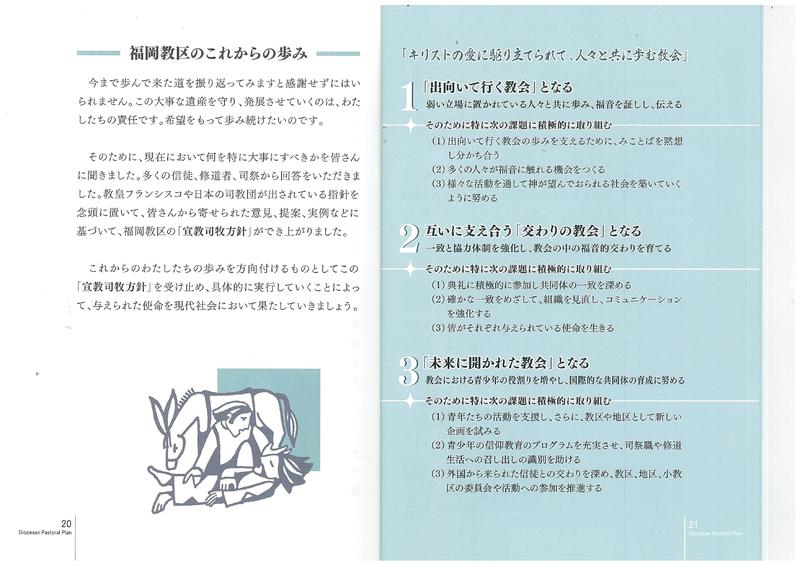

先週、アベイヤ司教様が配ってくださった、福岡教区の宣教司牧方針の冊子を読みました。

正直に書きますが、昨年末にアンケート方式で意見を求められた時は、「こんなたくさんの項目を信徒全員に意見を聞いてまとめるなんて、、、。司教様はどのような結果を期待されているのだろうか。」と疑心暗鬼だったのです。

「とにかく、この21ページ目が大事なのです!」 と司教様がおっしゃっていました。

この9項目は、どれも大切なことです。

例えば、

1(1)(2)

多くの人に福音、教会のことを知っていただけるように、このホームページやフェイスブックでの発信に取り組んでいます。

2(2)

組織の見直し、コミュニケーションの強化のため、宮﨑神父様がわたしたちひとりひとりのことを良く見て考えてくださっています。

3(3)

久留米教会では、毎月第4日曜日に教会委員会を開催していますが、フィリピンコミュニティとベトナムコミュニティの代表者も参加し、活動報告や神父様への要望・提案事項を積極的に発言してくれます。

3(1)青年たちの活動を支援、3(2)青少年の召命のための取り組みは、今後の大きな課題です。

「出向く、交わる、開かれた」久留米教会であるよう、これからも行動していきたいと、心を新たにできる冊子でした。

アウグスティヌスの格言にあるように、

神なくしてわたしたちはなく、わたしたちなくしては神はありません。

わたしたちが神様の業を待つのではなく、神様がわたしたちの行動を待っているのです。

***

「主の復活の8日間」と呼ばれる、復活後の8日間は、復活祭の喜びとともに続く、わたしたちの新しい約束の日々です。

ルカに書かれているエマオ途上の顕現物語は、初代教会の間で数年にわたって熟成して形作られた、「信仰の旅路」という主題を表すための譬えなのだそうです。

一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。

二人は、「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。

(ルカ24・13~35)

クレオパたちの体験が史実であるかどうかは、この場合、全く問題ではありません。

ルカはこの譬えで、信仰の在り方について暗示しています。

・イエス様は聖書の意味を分かり易く説明します。

・パンが裂かれるときに、復活のイエス様を体験することができます。

・気づかなくても、復活されたイエス様はわたしたちと旅路を共にしています。

・わたしたちには、復活されたイエス様が「分かった」という体験があります。

イエスはトマスに言われた。「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸いである。」

(ヨハネ20・20)

トマスは、復活したイエス様に直接会いたかったのです。

そして、イエス様はトマスを責めているのではなく、復活したイエス様を直接見ることがない者も同様に幸いである、という教えなのです。

福音書に書かれている数多くの譬えは、実際に起きたことかどうかは別として、そのことが示す意義、真理を理解する必要があります。

この二つの譬えは、復活の信仰とはなにかを物語っています。

聖書を説き、食事をともにすることで、生前のイエス様がおっしゃったこと、なさったことに立ち戻りなさいと言うこと、つまり、教えの原点に戻ることを説いています。

ガリラヤに行きなさい、そこで会える。

ガリラヤにおられたころ、あなた方に仰せになったことを思い出しなさい。

この「ガリラヤ」は、イエス様の教えの原点の象徴なのです。

復活したイエス様に会ったことのないわたしたちが信じる「復活」とはなにか。

亡くなられたイエス様が、いつもわたしたちの中に今も生きておられることを実感するのが復活の信仰です。

復活祭が終わり、一年で最も大切なミサが終わった、と思って過ごしてしまうかもしれません。

そうではなく、それぞれが復活の信仰についてよく思いを巡らせ、神様との約束を新たに思い起こして再び歩みはじめる、今はその大切な時なのです。

「復活」による変化

信者ではない友人から「クリスマスよりもイースターのほうが重要って、どうして?」と質問されました。

ご復活の意味について説明するのは難しいですね。

旧約聖書の預言者たちは「主に立ち返れ」と繰り返し人々を諭している。

それでも、主を忘れ、主に背き、罪から逃れられないのが人の常である。

その救い主として生まれ、十字架につけられ、死んで復活したイエス様。

救い主が生まれたことがめでたいのではなく、死んで復活してくださったことが救いなのだ。

この説明は間違っていないと思うのですが、こう言っても友人は「?」という顔をしていました。

復活したイエスは、何度か弟子たちの前に現れ、忍耐強く彼らの不信を解くことで、いわば「弟子たちの復活」を行い、こうしてイエスによって再び引き上げられた弟子たちは、これまでと違う人生を歩み始めることになった。

弟子たちは、これまで主の多くの教えに耳を傾け、多くの模範を目撃したにもかかわらず、自分を変えることはできなかった。

しかし、イエスの復活は彼らに新しい何かをもたらし、彼らを変えた。

それはいつくしみのしるしのもとに起きたことであった。

イエスは弟子たちをいつくしみによって引き上げ、「いつくしみを与えられた者」になった彼らは、今度は「いつくしみを与える者」に変容された。

4/11「神のいつくしみの主日」の教皇様のお説教より

教皇様のこのお説教はとても分かり易く、なるほどと深くうなずけます。

.

先週書いた、マグダラのマリアの感動的な復活体験。

マグダラのマリアがイエス様の墓が空になっていたのを見た時のこと。

(ヨハネ20・11〜18)

「マリア」と名前を呼ばれた彼女は、振り返って「ラボ二」と答える。

これは、イエス様のご復活というよりも、マリアの復活体験の瞬間でした。

イエス様は、死の後に「生き返った」のではありません。

写真にとれば一緒に写るような、身体の蘇りをなさったのではないのです。

「私は主を見ました」

そうマリアは弟子たちに告げますが、幽霊を見たのではなく、イエス様は自ら「現れ」て弟子たちに「ご自分を見せられた」のです。

ご復活の出来事は、イエス様が弟子たちに現れてくださったという、弟子たちの復活体験に基づいているのです。

弟子たちはイエス様を裏切り、逃げて、十字架の足元にいたのは女性たちとヨハネだけでした。

それでもご自分を現わしてくださった主の愛と赦しを身に受ける弟子たち。

彼ら自身がその復活体験を通して、命をかけて福音を宣べ伝える人に造り変えられます。

自分の惨めさ、醜さを直視させられ、しかもそういう自分を圧倒的な愛で包んでくださる主を体感した弟子たちは、もう畏れるものはなにもありませんでした。

これが、キリスト教の信仰の根源です。

復活体験によって造り変えられた弟子たちの信仰がなければ、2000年以上もこうして福音が宣べ伝えられ続けることはなかったのです。

.

わたし個人としては、20歳で洗礼を受けましたが、今思い返せばそれは復活体験ではありませんでした。

確かに洗礼で生まれ変わりましたが、わたしに神様が現れてくださったのは、20年後、母が亡くなった後でした。

自分の罪を直視し、我に返ったのです。

マリアが名前を呼ばれた時のように。

それからは、問題が起きて迷ったり困っているときなどに、神様と母がわたしに何を望んでいてどう歩んでいくべきかをさし示してくれているのを感じ取ることができるようになりました。

どなたにも、キリスト者としての復活体験がおありだと思います。

その時のお気持ちを、どうか思い返してみてください。

復活とは、「立ち上がる」「起き上がる」ということなのです。

神様との間にあった障壁のような、さえぎっていたものが取り払われる体験のことです。

わたしたちには、いつでも神の愛によって立ち上がることができる機会が与えられています。

それが信仰なのではないでしょうか。

わたしたちは、このことの証人です。

(使徒3・15)

マラナ・タ

教会は閉鎖されていますが、以前と同じように、事務の森さんと有志の方が聖堂を整えてくれています。

久留米教会の行事風景を、聖書の言葉と神父様、先輩方に教わったことを交えながら書いてきました。

ご紹介すべき行事がありません。

神父様や先輩方とお会いしてお話することもありません。

ですが、素敵な写真をこうして撮影して送ってくれる友だちがいます。

今週の記事についての感想を聞かせてくださる先輩方がいらっしゃいます。

外出自粛の生活の中で、読書の時間がたっぷりとあることは、お恵みのひとつでしょう。

そして、信仰に関する本を読んでいると聖書を開いて確認したくなります。

聖書を開き、以前、神父様に教わったことを書きこんでいる箇所に出会ったときの喜び!

「聖書に直接どんどん書きなさい。

聖書が汚れるくらい書いていいのです。」

と、よくおっしゃっていました。

(故人ではありません!お元気です。

東京で頑張っていらっしゃるようです!)

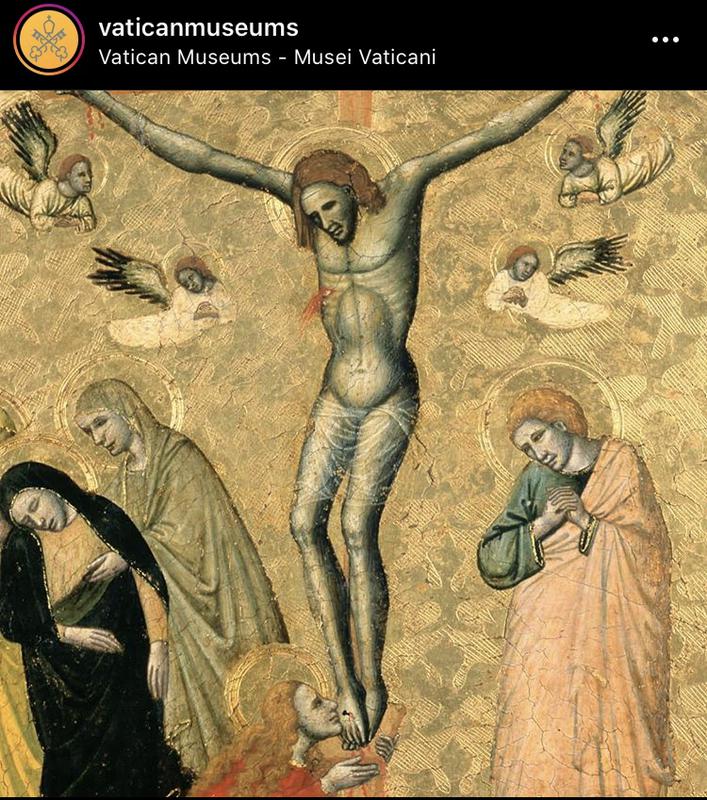

十字架の教えは、滅びてしまう者にとっては愚かしいことですが、救いの道を歩いているわたしたちにとっては神の力です。

「わたしは知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さをむなしくする」と聖書に書き記されています。

事実、この世は神の知恵に囲まれているのに、自らの知恵によって神を知るには至りませんでした。

ユダヤ人は徴を要求し、ギリシャ人は知恵を追求していますが、わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝えているからです。

つまり、わたしたちが宣べ伝えているのは、ユダヤ人には人をつまづかせること、異邦人には愚かなことですが、ユダヤ人であれギリシャ人であれ、召された者にとっては、神の力、神の知恵であるキリストなのです。

神の愚かさは人間より賢く、神の弱さは人間より強いからです。

(1コリント1・18~19、21~25)

この箇所には、

ギリシャ人(=異邦人)は知性を求めているが、本当の知恵とは「十字架につけられたキリスト」である。

十字架につけられたイエスは、今もなおわたしたちとともに苦しんでくださっている。

と手書きしていました。

「十字架につけられたキリスト」の事件は、その意味に共鳴しない者にとっては、単なる愚かな出来事にすぎないのです。

一方で、この事件の悲劇的な出来事が勝利であると目を開かされた者にとっては「神の力」となり、それが生み出すのが「神の知恵」というわけです。

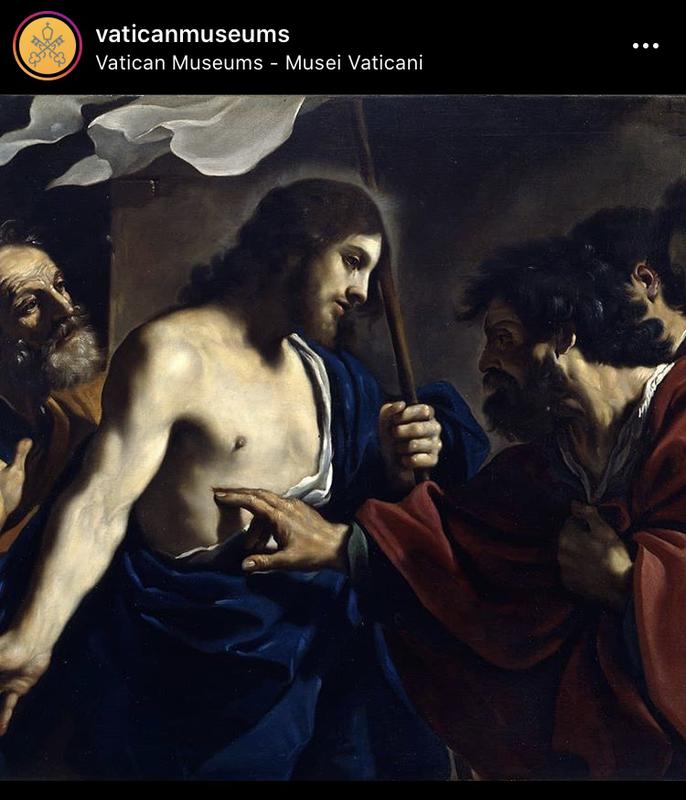

バチカン美術館のインスタグラムからの画像です。

(天使がおじさんっぽいのがちょっと怖いですが。。。)

この絵の説明にはこうあります。

「キリストだけが、沈まない光の夜明けを引き起こすことができるのです。

なぜなら、彼は正義の太陽だからです。(Mal3・20)」

マラキ書の3章を開いてみました。

しかし、わたしの名を畏れるお前たちには、正義の太陽が輝き、その翼には癒しがある。

(マラキ3・20)

正義の太陽( sun of justice )のところに、「メシア」と鉛筆で記入していました。

いま、切に願います。

マラナ・タ

神のもとにいらっしゃる「生けるキリスト」の再来を乞い願う言葉です。

いわゆる「再臨」信仰で、今の世の終わりと新しい世の到来を期待する、当時の黙示思想的信仰の表れだそうです。

黙示録に描かれているような状況が来るかは別として、「今の世」(=人間のおごりが招いた混沌)の終わりが近づき、「新しい世」(=世界が協調してより良い社会を築く時代)の到来が期待される現在は、ある意味では黙示思想の時代なのかもしれません。

今もなおわたしたちとともにいてくださる方、苦しんでくださっている方、わたしたちのすぐ近くに来てください。

迷い、苦しみ、正しくない方向へと進んでしまう弱いわたしたちのすぐ近くにいてください。

将来ための、今の時。

桜と菜の花の季節から、久留米はつつじが咲き誇る時がやってきました。

コヘレトのことばが頭をよぎります。

天の下のすべてのものには、その時期があり、すべての営みにはその時がある。

生まれてくるのに時があり、死ぬのに時がある。

植えるのに時があり、植えた物を引き抜くのに時がある。

殺すのに時があり、癒すのに時がある。

壊すのに時があり、建てるのに時がある。

泣くのに時があり、笑うのに時がある。

嘆くのに時があり、踊るのに時がある。

(コヘレト3・1~4)

今回は、2つの記事をご紹介したいと思います。

一つ目は、カトリック新聞に掲載されていた、京都の柳本神父様の記事の一部です。

以前の状態に戻ることが正しいことでしょうか。

確かに、感染症に対する恐れは今ほどありませんでした。

けれども、貧困や格差、紛争や圧政によっていのちの危険にさらされていた人も多くいます。

国境が封鎖される前から、追い返される難民の人たちがいます。

わたしたちがパンデミック(世界的大流行)の恐ろしさを感じる前から、彼らは恐怖と不安を押し付けられていたのです。

新型コロナウイルスの恐怖から一刻も早く解放されることを願うのは当然ですが、そのときに「元の平穏な生活」に戻るのではなく、「排除のない神の国」へと少しでも進めていかねばなりません。

http://www.cwjpn.com/cwjpn/article/index.htm

2つ目は、竹下節子さんのブログからの一部です。

ローマ・カトリックというのは、何しろ強大なローマ帝国の国教になったのだから、ありとあらゆる「変異」を遂げてきた。

もとは何しろ「神の子」が刑死するというスキャンダルから発して、信徒も迫害を受けそれこそ隠れて生き延びた。

ありとあらゆる逸脱があった。

それなのに、消滅しないで、奇跡的に時々、「キリストに倣う」という人々が出てきて、苦しい自浄を重ねて生き延びだ。

言ってみれば、何度も瀕死になりながら生還して、過ちへの抗体を獲得したわけだ。

フランシスコ教皇。

彼が一貫して警鐘を鳴らしている環境破壊と、エコロジー的回心の必要は、このコロナ危機と四旬節をまさに先取りしたものだ。

コロナ危機の「後」の世界はない。

コロナ危機は、まさに、私たちの逸脱と過ちの「後」の出来事だからだ。

これまでの私たちの驕りと全能感が「前」にあり、今の「危機」はその帰結なのだ。

新型コロナウィルスとの「戦い」に「勝利」したら「戦後」のより輝かしい復興があるのではない。

私たちには「今」を変える以外には未来はない。

https://spinou.exblog.jp/31001045/

ニューヨークに住む妹が、日本に緊急事態宣言が発令される前に言った言葉が心にささっています。

「この危機が収束した後、世界の様子は激変してると思う。」

世界の風景が大きく変わりました。

日本の街の様子も、変わりました。

ですが、変わらなければならないのは、わたしたち人間なのですね。

昨日の主日には、ヨハネの福音書が読まれました。

トマスが指を入れて見なければ信じない、と言った後、

「わたしの主、わたしの神よ」

と言った有名な箇所が第2朗読でした。

詩編からの引用です。

主よ、あなたは見ておられました。

黙っていないでください。

主よ、わたしから離れて遠くにいないでください。

わたしの神よ、わたしの主よ、奮い立ってください。

わたしの裁き、わたしの争いのために、目を覚ましてください。

(詩編35・22~23)

「信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」

ペテロたち使徒は、イエス様の死後、漁師や徴税人の仕事に戻ってはいません。

一度大きく変革した事態は、決して元に戻ることはないのです。

コロナ後に「元の平穏な日々が戻る」と信じるのではなく、近い将来にわたしたちが生きることになる「新しい世界」のために、「今わたしたちが変わる必要がある、自分たちの行動と意思で現状を変えることができる」と信じて、今を生きる時なのだと思います。

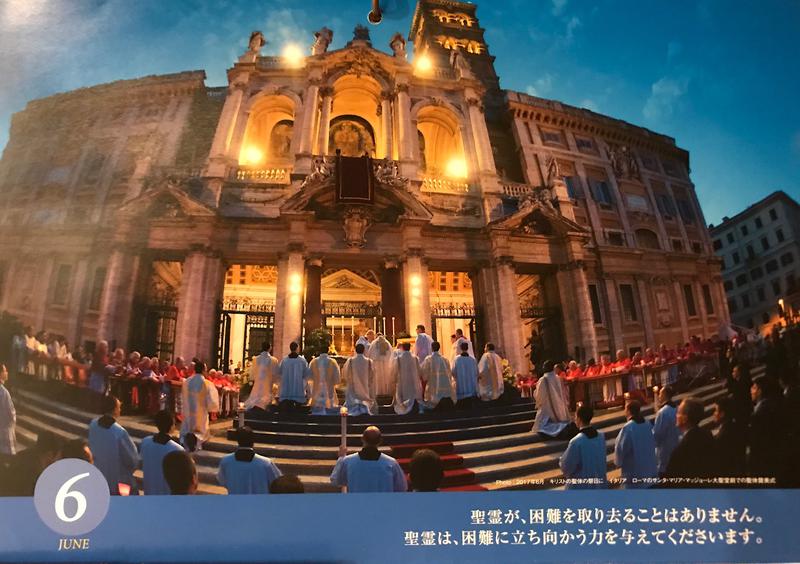

現代の聖霊:聖霊降臨祭

今月のパパ様カレンダーのお言葉は、まさに聖霊の働きについて教えてくださっています。

「聖霊が、困難を取り去ることはありません。

聖霊は、困難に立ち向かう力を与えてくださいます。」

キリストの復活を祝う「大いなる50日」、復活節のしめくくりとして、聖霊降臨祭を祝います。

聖霊降臨祭を祝う日を、新約聖書では「五旬祭(ペンテコステ)」(ギリシャ語で50の意)と呼んでいます。

使徒言行録 20.16

『処女マリアがイエスをみごもったのは聖霊によってであること(ルカ1・35)、

イエスが洗礼を受けた時に聖霊がくだったこと(マルコ1・10)、

キリストが栄光を受ける以前に、聖霊はすでにこの世に働きかけていたことがわかります。

その同じ聖霊が内面に働きかけ、すべての人の救いのための業を行い、教会を発展させるために、

聖霊は弟子たちとともに永遠にとどまるために、弟子たちのうえに下ったのです。

これを聖霊の降臨といいます。』

『参考』

https://www.cbcj.catholic.jp/faq/kohrin/

https://www.pauline.or.jp/calendariocappella/cycleB/b_pentecost.php

そこで、集まっていた者たちが「主よ、イスラエルのために国を再興なさるのは、この時ですか」と尋ねると、

イエスは彼らに仰せになった、

「父がご自分の権威によってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。

しかし、聖霊があなた方の上に降るとき、あなた方は力を受けて、エルサレムと全ユダヤとサマリア、

また地の果てに至るまで、わたしの証人となるであろう」。

使徒言行録1・6~8

この箇所からも分かるように、当時の弟子たちは、この時点でさえ、イエス様を「イスラエルの権威を取り戻してくれる王」としてしか認識できていなかったのです。

一方、イエス様と弟子たちの会話がこうして記された聖書を読んでいるわたしたちは、繰り返し記されている聖霊の働きについて、イエス様の意図されることを順を追って知ることができます。

聖霊の働きは現代のわたしたちにも及んでいます。

久留米教会のひとつの例として、外国人信徒の多さがあります。

働き手不足の日本では、近年、ベトナムからの技能実習生を受け入れている会社が多くなっています。

久留米にも多くのベトナム人が住んでいて、久留米教会にもベトナムの若者たちが大勢来ています。

ベトナムは人口の約10%がカトリック信者だということです。

久留米教会では毎月第2日曜日の15時からベトナム語のミサが捧げられ、60~70名のベトナム人が参列しています。

ズン君がホームページで紹介してください、と送ってくれた写真をご紹介します。

久留米教会を活気づけてくれている要因のひとつは、間違いなく、彼ら若い外国人の存在です。

彼らは夢と希望を持って日本に働きに来ていて、信仰を通して横のつながりを大切にし、現地語のミサだけではなく、主日の朝9時からのミサにも参列し、わたしたちと積極的に交流しようと努めてくれています。

彼らがこうして久留米教会に集ってくれていること、それも聖霊の働きではないでしょうか。

薔薇の奇跡

奇跡、信じますか?身近に経験された方はいらっしゃいますか?

それが奇跡なのかは確信が持てないとしても、「奇跡的な体験」はわたしも経験したことがあります。わたし自身の病気の克服もですが、父は13年前にステージ4の癌で余命半年と言われましたが、今でも元気に仕事と趣味に没頭しています!

祈りや願いのとき、どなたか聖人に依り頼むという方は多いかと思います。

かつてヨハネ•パウロ2世は「信者から1番人気があって1番願い事をされているのはパドヴァの聖アントニウスと聖女リタだ」とおっしゃったそうです。

聖女リタは「絶望的な案件」「不可能な案件」に効くのだとか。

我が家に以前いた猫ちゃんの名前がリタでした。

聖女リタからとったわけではないのですが、最近彼女に関して書かれた本を読んだので、とても親近感が。

リタは、いわゆる聖女像とはかけ離れた人生だったようです。結婚歴があり、旦那様は家庭内暴力をふるう男、2人の息子は不良。

夫と息子に先立たれた後に、頼んでは断られを3度繰り返したのちに、奇跡が起きてようやく修道院に入ります。しかし、額の傷から悪臭を放つようになり、晩年は14年もの間、隔離されました。

なぜ彼女が奇跡を起こし、今現在も絶大な信頼と人気を誇っているのか⁈

彼女の命日で祝日でもある5/22には、薔薇の奇跡のエピソードにちなんで巡礼者は赤い薔薇を持って集まるそうです。

リタにまつわる奇跡のエピソードはたくさんあるようです。妻として母として献身的に生き、未亡人となり、修道女としても決して幸せとは言えなかったかもしれません。だからこそ、「絶望的な案件」「不可能な案件」に効くとされているのでしょう。

5月は聖母マリアに捧げられた月です。薔薇の季節、マリアとリタが多くの恵みを下さるよう祈りましょう。

他者とのかかわり

GW後半は初夏のような陽気ですが、皆さま少しはゆっくりお休みされましたか?

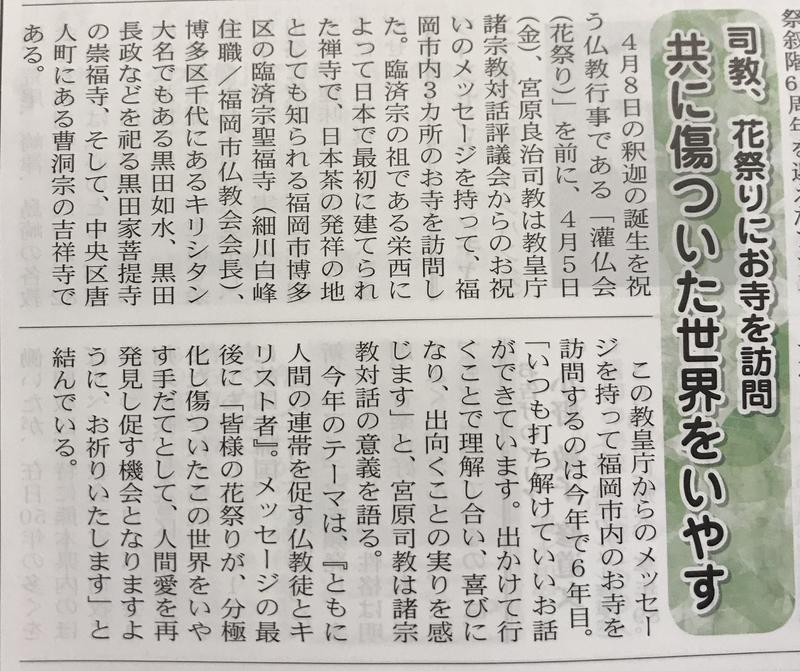

福岡教区報の5月号に掲載されていた「司教、花祭りにお寺を訪問」の記事、大変興味深く読みました。

4/8のお釈迦様の誕生を祝う仏教行事に際して、教皇庁諸宗教対話評議会(←この会そのものに興味津々‼︎)からのお祝いメッセージを持ってお寺を訪問されたそうです。

以前から、こうした他宗教やプロテスタント教会とカトリック教会のかかわりについて、とても関心を持っています。

宮﨑神父様は昨年、プロテスタントの日本基督教教団の筑後地区研修会において講和を依頼され、「隠れキリシタンと潜伏キリシタンについて」というテーマでお話しをされました。

明治時代に創設された教団のため、そのテーマについてよく知らないので勉強したい、との要望があったからだそうです。

久留米教会では毎年12/25の夕方、色々な宗派のプロテスタント教会の信徒と合同で、久留米のメインストリートでクリスマスキャロリングをしています。

ブッダの教えの中に「此あれば、彼あり」というのがあります。

これがこのようなのは、かれがあのようであるからだ、というシンプルな教えです。

他の波があるから、この波が存在する。

哲学的ですが、水は波の存在の基盤なので、波は自分が水そのものであることに気づくのです。

作家の若松英輔さんによると、

「私たちカトリックは」と言ったとき、普遍を意味するカトリックの本来の、すべての人たちと何らかの形でつながろうとする営みどころかむしろ、「わたしたちは選ばれたもの」という立場に立つことになる。それはカトリックの霊性に離反することだ。

わたし自身、他者、他宗教の方々に少なからず偏見を持った気持ちをもってしまうことがあります。

司教様のお寺訪問の記事から、とても考えさせられました。

わたしたちの創造主

教会の敷地内の植物たちも、春爛漫の季節に息づいていて、素晴らしい生命力でわたしたちを魅了しています。

ご復活祭のあと、聖書を最初のページから開いて読むにはよいタイミングだと思い、読み返しています。

創世記の始まりは、第一部 『世界と人間の起源』、1章の小タイトル『宇宙の創造』となっています。

1 初めに、神は天と地を創造された。

2 地はむなしく何もなかった。

3 闇が深淵の上にあり、神の霊が水の上を覆うように舞っていた。

フランシスコ会訳の聖書の注釈には、こう書いてあります。

「祭司伝承による創造の経緯では、古代に普及していた考えに基づいて宇宙のことが描かれている。

記事は当時の知識を反映したもので、今日知られているような科学的なものではない。

著者は、人間が特に万物の霊長として神によって創造され、万物の支配権にあずかっていることを説いている。」

さすが、現代的な解説!!

高校生の頃、担任のシスターがおっしゃった言葉がずっと心に残っています。

それは、「科学者が宇宙、地球、種の起源を突き詰めて研究しても、

最後には、『最初を作ったのはだれか』という問題に行き当たるそうです。」

というお話でした。

そのシスターがおっしゃっていたのは、村上和雄さん(筑波大学名誉教授)の言葉でした。

彼がその著書などでたびたびおっしゃっているのは、『サムシング・グレート』という概念です。

(村上先生の本はどれもとても面白いのでお勧めです!)

「サムシング・グレートがどんな存在なのか、具体的なことは私にも分かりません。

しかしそういった存在や働きを想定しなければ、小さな細胞の中に膨大な生命の設計図を持ち、これだけ精妙な働きをする生命の世界を当然のこととして受け入れることは、私には到底できないことでした。

それだけに、私は生命科学の現場で研究を続ければ続けるほど、生命の本質は人間の理性や知性だけでは説明できるものではないと感じるようになりました。」

致知出版社ホームページより抜粋

村上先生はカトリック信者ではないので、わたしたちが指す「神様」のことをサムシンググレートとおっしゃっているのではないのですが、世界的にすぐれた業績を残されている方が、「科学を突き詰めても説明できない何か」の働きによってわたしたちが生まれ、生かされていることは間違いないと考えていらっしゃるのです。

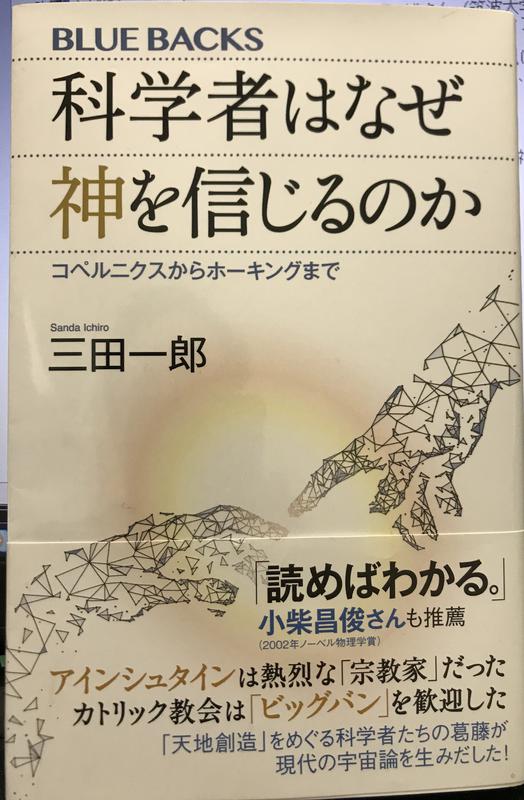

一冊の本をご紹介します.

三田一郎さんという、名古屋大学名誉教授でカトリック助祭でもいらっしゃる物理学者の著書です。

「科学者はなぜ神を信じるのか」

タイトルだけですぐに購入し、一気に読みふけりました。

内容を少しご紹介します。

「ニュートンの運動方程式は、神の領域の多くを科学の領域に移しました。

もしも宇宙がこうした物理法則に沿って創られたなら、それらの法則は宇宙創造の前に存在していたはずです。

とすれば、「物理法則こそが神の正体ではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、それは違うと私は思います。

物理法則は、家の建築にたとえれば設計図のようなもので、設計者そのものではありません。

もしも宇宙に設計図があったとしても、ならば設計をしたのは誰なのか、という問題は依然として残るのです。

そして、ニュートン以降の科学者たちにとっても、神の存在をめぐっての議論は、宇宙に創造主は存在するか否かという議論に収斂していくのです。」

お二人とも、生命の設計者がいるはずだ、というお考えに到達されているのは面白いと思いませんか?!

アメリカでは(一部の保守層の地域ですが)、聖書の言葉は書かれている一字一句がそのまま神の言葉であるから「進化論は間違っている」としていまだに教えられていない地域があるそうです。

創世記に限らず、聖書に書かれていることを全て歴史的事実だととらえる必要はない、と、ある神父様から教わりました。

大切なのは、わたしたちがどうやって進化していまの姿で生きているか、ではなく、

創造主である神様は、わたしたちを「お望みになり」「神の似姿」として生かされている、ということなのではないでしょうか。