行事風景

天国とは

天国はどのようなところだろう、と思ったことはありませんか?

「天の国」はわたしたちが永遠に安らぐ場所、という感覚で理解していますが、「天国」は、大切な人々が旅立ったところ、というイメージです。

わたしはいつも、母が天国で後から来た後輩たちのお世話を焼いている姿を想像しています。

何度か書いたことのある、支援していた方が天国へ旅立たれました。

どうしてわたしが神に答えられようか。

言葉を選んで神と論議することができようか。

たとえ、わたしが正しくても、わたしは答えることができない。

わたしを裁く方に憐れみを乞うだけである。

たとえ、わたしが呼んで、神がお答えになっても、神がわたしの言い分をお聞きになるとは思えない。

わたしに息つく暇も与えず、苦痛でわたしを満たされる。

わたしはもう自分のことはどうでもよい。

わたしは生きることをいとう。

神でなければ、これは誰の仕業か。

(ヨブ記9・14~18、23、24)

なぜ、あなたはわたしを母の胎から引き出されたのですか。

わたしは誰の目にも触れずに息絶えていたらよかったものを。

あたかもこの世にいなかった者のように、母の胎から墓場へと運ばれていればよかったものを。

わたしの余命はいくばくもないではありませんか。

今、わたしから離れて、少しでもわたしを楽にさせてください。

わたしが、二度と帰って来られない所に、闇と死の影の国に行く前に。

暗黒のように真っ暗な国、秩序のない死の陰の国、そこでは、光すら暗黒のようです。

(ヨブ記10・18~22)

その方は、強い信仰のなかで、自分がなぜこれほどの苦しみの中を生かされているのか、いつもその意味を捜していました。

まさに、現代のヨブでした。

ヨブ記の著者は、苦しみの起源と意義について問題提起しています。

当時の因果応報的な世の中にあって、そのことに強い疑念を抱き、この物語で神がヨブに現れて語りかける様子を描きました。

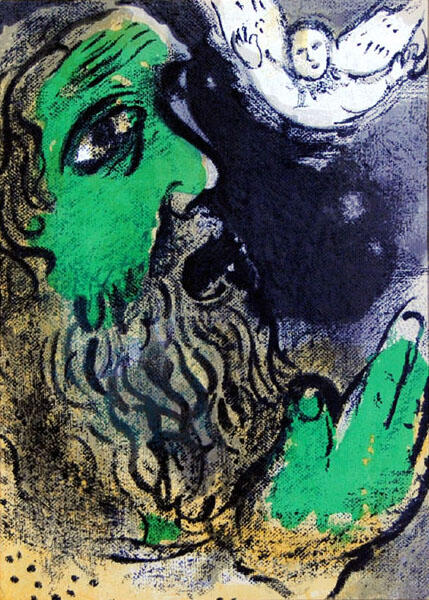

MARC CHAGALL 'Job Praying'(シャガール:祈りを捧げるヨブ)

なぜこのような苦しみをお与えになるのですか。

どうしてわたしをこれほど辛い目にあわせるのですか。

その方も、病気で苦しみ続けたこの10数年は、自分に与えられた苦悩についてもがいていました。

それでも、彼のことを見放さずに支援してくださったある神父様の存在が、彼の希望の光でした。

家族の中でも孤立し、あまりうまく行っていなかったようです。

ですが、臨終には家族が立ち会い、最期を見送られたそうです。

「語りかけるが、苦しみの意義は明らかにされない。

それは神秘のまま留まる。

だが、重要なのはヨブが苦しんでいるときに神が現れたことである。

これによって、人は苦しんでいるときも、孤独ではなく、自分の傍らには神が常におられることを強く感じるのである。」

フランシスコ会訳聖書には、こう説明がありました。

「孤独ではない」

きっと彼も、ヨブの言葉を理解されたのではないか、そう思ってわたしは自分を慰めています。

わたしはあなたのことを耳にしていました。

しかし、今や、この目であなたを見ています。

それ故、わたしは塵と灰の上に座り、わたしの言葉を忌み、悔い改めます。

(42・5~6)

天の国は、このようなところではないか。

ヨブ記を読み返していて、そう強く感じました。

地上での自分の人生は決して孤独ではなかった、いつも、隣に神様がいてくださったのだ、そう強く理解できる場所、それが天の国なのかもしれません。

主はこう言われる。

わたしは恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。

わたしはあなたを形づくり、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した嗣業の地を継がせる。

捕らわれ人には、出でよと、闇に住む者には身を現せ、と命じる。

彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。

彼らは飢えることなく、渇くこともない。

太陽も熱風も彼らを打つことはない。

憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴って行かれる。

わたしはすべての山に道をひらき、広い道を高く通す。

見よ、遠くから来る、見よ、人々が北から、西から、また、シニムの地から来る。

天よ、喜び歌え、地よ、喜び躍れ。

山々よ、歓声をあげよ。

主は御自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。

シオンは言う。主はわたしを見捨てられた、わたしの主はわたしを忘れられた、と。

女が自分の乳飲み子を忘れるであろうか。

母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。

たとえ、女たちが忘れようとも、わたしがあなたを忘れることは決してない。

(イザヤ49・8~15)

目に浮かぶようなこの光景。

天国がこのような場所であったら。

見送った大切な人たちがここで過ごしてくれていたら。

彼が、安らかな穏やかな顔で、「神様、ようやくお会いできましたね」と天の国で幸せに過ごしている様子を想像しています。

癒しの力

レコンキスタという言葉、ご存じでしょうか。

「失地回復」を意味するスペイン語です。

718年から1492年まで、イスラム教徒から南欧イベリア半島を奪還するために、ヨーロッパのキリスト教勢力が起こした戦争のことです。

当時、イスラム教徒だけではなく、多くのユダヤ人もスペインから追放されました。

最近は、プーチン大統領によるウクライナ侵攻は「レコンキスタ」であると表現されています。

1198年に選出されたローマ教皇インノケンティウス3世。

悪名高き行いや政策で、カトリック界のみならず、歴史に名を遺した教皇です。

カトリックの威信の発揚とイスラムの撃退を目指した教皇は、キリスト教諸国間の争いを停止し、対ムスリムで結束するように呼びかけます。

これに応えて、ヨーロッパでは第4回十字軍が結成されました。

これも、当時の彼らの意図としては「レコンキスタ」です。

イベリア半島でも、アルフォンソ8世を中心としたキリスト教連合軍が結成されることになり、ピレネー山脈を越えて多くの十字軍騎士が来援し、連合軍は総数6万を超えました。

レコンキスタは、「再征服」という言い方もされるようです。

取り戻す、ということでしょうか。

先日、テレビのインタビューでこうおっしゃっていた方が。

「東日本大震災の被災者もそうだったと思うが、能登地震で被害に遭った自分も、元の生活に完全に戻るということはあり得ないと思っている。

新しい生活を一から作っていかなければならないんだ。」

13年経ってようやく下水道工事が始まる、という福島の方は、こうおっしゃっていました。

「これから新しい街を作っていくのだから、いろんな夢がある。」

元々は自分たちの土地だとして「取り戻す」戦争は、現代の世界では容認できないものです。

自然災害などによって荒廃した故郷を、新しく「取り戻す」という、力強く前を向いた方々の姿には、敬意を表すことしかできません。

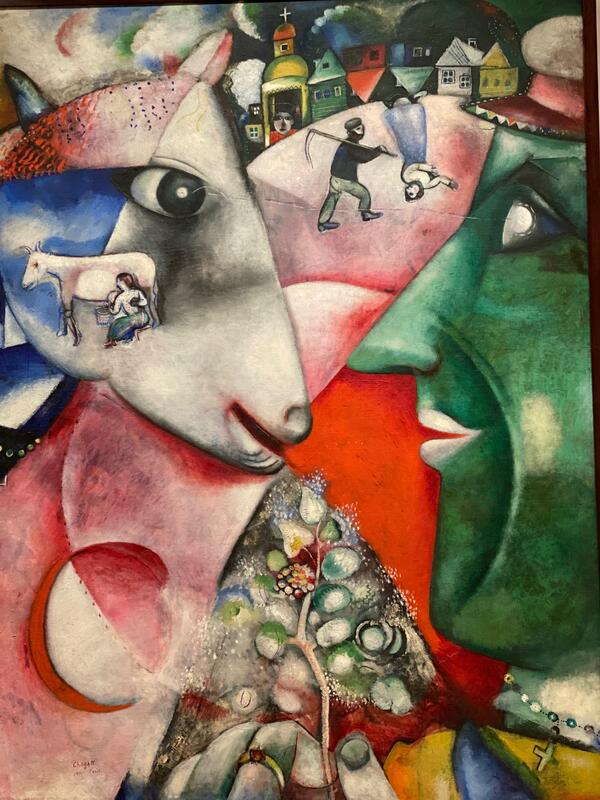

シャガールが故郷への愛をもっとも詩的に描いた作品「村と私」を、NYのMoMA(近代美術館)で見てきました。

「これは単なる風景画ではなく、親しんだ習慣に対するノスタルジーを反映した大きな世界を表現したものである。自身を緑色で描いているが、これは彼にとって、復活と喜びを象徴するものであった。」と解説されているサイトがありました。

聖書には、バビロン捕囚からの帰還後、エルサレムを復興する希望を書いた美しい文章がたくさんあります。

すでに捕囚から帰還し、なお苦しい生活をしている人々を奮い立たせようとする神の姿です。

わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

(ゼカリヤ9・11~12)

万軍の主は子自分の羊の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場で栄えある軍馬のようにされる。

この群れから隅の石が、

この群れから天幕の杭が、

この群れから戦いの弓が、

この群れからすべての指揮者が出る。

わたしはユダの家に力を与え、ヨセフの家を救う。

わたしは彼らを憐れむが故に、彼らを連れ戻す。

彼らは、わたしが見捨てたことのなかった者のようになる。

(ゼカリヤ10・3~6)

東日本大震災から13年

能登地震から3か月です。

同様に聞かれるのが、避難先から人々が戻らず、故郷が失われる不安や寂しさです。

そして同じように、故郷の再建のために隅の石となって指揮をされる人々の存在があります。

今なお、苦しい思いを抱えている方々に、少しでも癒しの時間がありますように。

復興への長い道のりを、諦めずに前進し続ける方々に、勇気と知恵、導きが絶えず与えられますように。

・・・・・・・・・・・・

マイケル・ジャクソンの名曲のひとつ、「ヒール・ザ・ワールド」は、直訳すると「世界を癒そう」という意味です。

歌の内容は「人間同士の争いで傷ついた世界を、愛で治癒しよう」というものです。

時代が変わっても、同じ行い、過ちを犯し、変わらぬ理想を持ち、癒しを求めるのが、わたしたち人間なのです。

Heal the world

Make it a better place

For you and for me and the entire human race

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place for you and for me

世界を癒そう

もっと素晴らしい世界にしよう

君にも僕にも、そして人類すべてにとって

死にかけている人々もいるんだ

君が命にちゃんと思いやりをもてば

君にも僕にも、より良い世界になる

新しい楽しみ

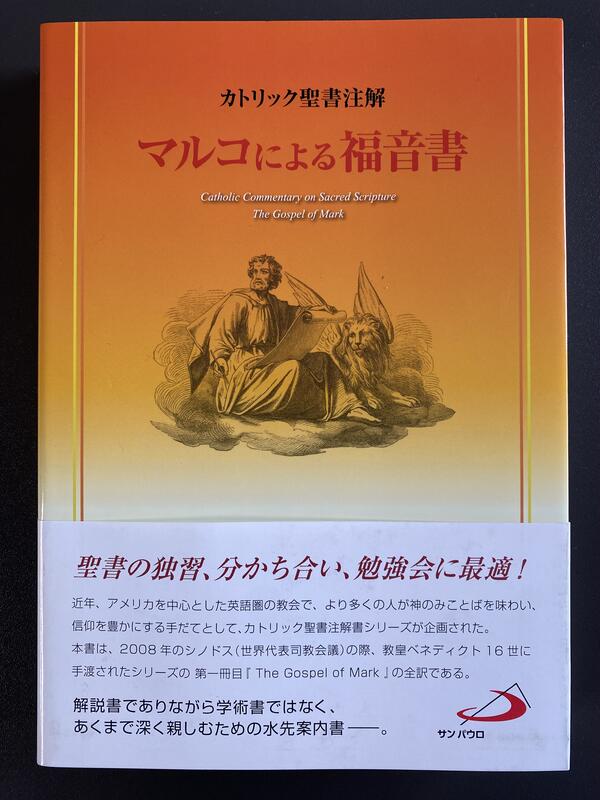

NYに聖書を持って行ったことを書きましたが、妹は友だちが来たとき、「姉は毎日聖書を読んでいる」と驚いた様子で話していました。

(毎日読んでいた訳ではないのですが、、、、)

その彼女から、「ボーイフレンドがプロテスタントの熱心な信者で、聖書を勉強してほしいと言われたの。Aki(わたしの妹)に聖書を借りて読んでるけど、眠くなるだけで全然意味がわからない。どうしたらいい?」と聞かれました。

「一人で家で聖書を読んでも、理解は難しいよ、、、。」

その時は、そう答えました。

『信仰が先か、聖書が先か。』その時は、そう思ったのです。

聖書をどこから読むかによっても、「面白くない」「意味がわからない」という感想だけに終わってしまいます。

福音宣教の3月号、高橋洋成さんのコラムに、

「マルコの福音書はせわしなく場面が切り替わる。導入部分のイエスの出現と洗礼、荒野の試練、宣教の開始、使徒たちとの出会いに至るまでの経緯を、マタイとルカでは4〜5章を費やしているのに、マルコはたったの1章で駆け抜ける。」

と書いてありました。

今では1番最初に書かれた福音書はマルコである、とわたしたちは認識していますが、実はこの福音書は他の3つの福音書に比べて軽視されていたという歴史があります。

マルコに関する注解書は、中世のはじめまで何一つ世に出ることはなかったのです。

マルコの661節のうち、90%がマタイの中に複製され、55%はルカにあります。

マルコは使徒たちの幾つもの欠点を赤裸々に描写しているのに、マタイとルカはそれを柔軟に扱っています。

そして、イエスのかなり人間臭いさまざまな活動と感情を描いているのに、マタイとルカはそれを削除しています。

そのような細かな研究が進む中で、20世紀になってようやく「マルコが最初に書かれた福音書である」と学者たちは結論づけるに至ったのです。

冒頭に書いた妹の友人に、この本を薦めようと思います。

この本は、聖書の師匠から「素晴らしいから、ぜひ読んで!」と教えてもらった、今年の1冊目です。

マルコを1章1節から、1節ずつ、様々な解説文を添えながら深く、それでいて分かりやすく解きほぐしていきます。

例えば、イエスの洗礼についての箇所

1・9の解説

「彼自らが、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けるために、悔い改める謙遜な人物の役目を担って現れるというのは驚くべきこと」

「キリストが洗礼を受けたのは、ご自分が水で聖化されるためではなく、水を聖化するためであり、ご自分が水で洗われることによって、ご自身が触れた川の水を清めるためだった。」

1・10の解説

「イエスが水から上がってくることに応えて、上から聖霊が降っています。神は恐らく、その民が不浄から清められた後に初めて、彼らのもとに降って来るのでしょう。イエスの上に霊が降るということは、十字架によって罪が取り除かれた後、聖霊降臨の時に教会にその霊が降ることを予示しています。」

11章のイエスのエルサレム到着の場面についての解説

「イエスの時代に、神殿は改修され、エルサレムはほとんど地上に存在する壮麗さの頂点を極めていました。

ユダヤ教の三大祝祭、過越祭、五旬祭、仮庵祭がそれぞれ祝われる頃になると、その町は巡礼者であふれ、通常4万人いる人口が三倍以上にもなりました。

さらに、イエスの言葉と預言的行為が明らかになるにつれ、その聖都は頽廃と宗教的偽善によって損なわれていきました。

この都が著しく荒廃することを彼は警告しましたが、紀元70年にエルサレムがローマ軍によって徹底的に破壊されたときに、それは悲劇的にも成就しました。(マルコ13・1〜30)」

とても具体的で深く、そしてわたしにとっては時折、とても新しい視点で解説されていて、読んでいて多くの発見があります。

マタイ、ルカ、ヨハネについても書かれているようですので、翻訳されるのが楽しみです。

・・・・・・・・・・・・・・・・

先日の記事で「日本人には知らない人に挨拶をする習慣はない」ということを書きましたが、飛行機を降りる時に「これが日本人」と思ったことがありました。

わたしはいつも、空港内は車椅子でのサポートを頼むため、一番最後に飛行機を降ります。

そのため、全員が下りるまで座席で待つのですが、乗客一人ひとりに「ご搭乗ありがとうございました」と挨拶するCAさんに対して、ほぼ全員の日本人乗客が頭を下げていたのです。

おそらく、皆さんは「礼節を重んじた」というような感覚ではなく、自然とそうされたのではないでしょうか。

心と身体に染みついた、そうした自然な振る舞いが、日常生活の中でもっと表現されれば、と思うのです。

普通のこと

今回の滞在は長かったため、いろいろなことをじっくりと考える時間がありました。

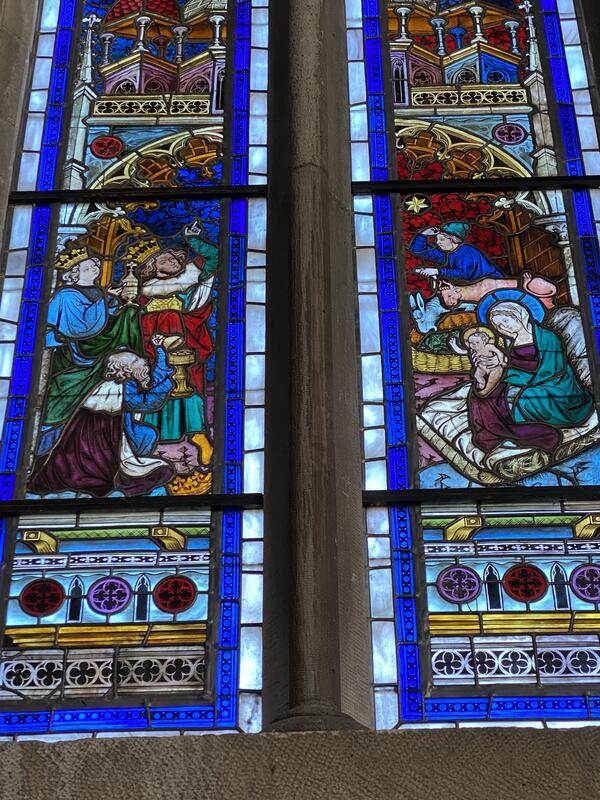

先日、クロイスターズ美術館に行ってきました。

ここはメトロポリタン美術館の別館になっていますが、セントラルパークの中央あたりにある本館からはかなり遠く、マンハッタンの上の方にあります。

1934年から1938年にかけて、ヨーロッパの4つの修道院と3つの礼拝堂が、石材のままニューヨークへ運ばれ、再建され、ひとつの建物として生まれ変わりました。

それが、このクロイスターズ美術館です。

クロイスターとは、修道院の内部にある回廊のことです。

9歳の姪、シャーロットは、父親が入学させたかった学校に入るために、0歳の頃から一緒にクエーカーのミーティングに行っていました。

(わたしたちが日曜日に集まるのをミサ、という代わりに、彼らは日曜日の集まりをミーティングと呼んでいます。)

今回、クロイスターズ美術館でカトリックの美術品に囲まれて圧倒されたようで、「わたしも大きくなったらカトリックになりたい!」と言っていました。

「ミーティングではいつも何をしてるの?」

「ただ静かにみんなでお祈りをするのよ。」

「どんなことを祈ってるの?」

「みんなが幸せに、平和に暮らせますように、って祈ってる。」

「今度から、家族それぞれの幸せについてもお祈りしてみて!」

そんな会話をしました。

カトリック学校に配布されている『よき家庭』という季刊誌の昨年12月号に、森山司教様が寄稿されており、こう書いてありました。

何を中心にし、どこに生活の基盤を据えるのかはとても重要な課題です。

グローバリゼーション、さらにコロナの影響により、その場にいなくとも、オンラインで会議ができ、必ずしも対面で話す必要はなく、自室にいて世界中の人々と交信できることは、一昔前からすれば驚くべきことです。

しかしながら人は、やはり直に相手の顔や表情を見、その声を聴いて安心したり、より互いの理解を深め合ったりします。

「家庭は社会生活の第一の細胞」(カテキズム2207番)なのですから、今一度、家庭からすべてが始まり、生まれることを再確認してみてはどうでしょうか。

こうして外国に暮らす家族を訪ね、それぞれがどのような価値観のもとで生活しているかを実際に確認し、来て良かったと心から思います。

四旬節にあたり、改めて家族の大切さ、普通のことですが、これが1番大切なことなのだと再確認できました。

主よ、あなたはわたしの心を調べ、わたしを知り尽くしておられる。

あなたはわたしが座るのも立つのも知り、遠くからでも、わたしの思いを見通される。

あなたはわたしが歩くのも休むのも見守り、わたしの道をことごとく知っておられる。

わたしの舌に言葉が上る前に、

主よ、あなたはすべてを察しておられる。

あなたは後ろからも前からもわたしを庇い、

その手をわたしの上に置かれる。

(詩編139・1〜5)

もしニューヨークに行く機会がありましたら、クロイスターズ美術館にぜひ行ってみてください。

個人的な旅の中で感じた、信仰にまつわることを書いてきた1ヶ月でした。

お読みくださって、ありがとうございます。

自分を持つ

わたしが今回ニューヨークに来たのは、家族の今と将来を、自分の目と心で確認するためです。

妹は、ニューヨークに住むようになって30年近くになります。

今ではこちらで会社を運営し、2人の娘がいます。

もちろん日本でもそうですが、働く母というのはとても大変です。

5年ぶりに来ましたが、日本と同じく、物の値段が上がり(と言っても、全てが日本の倍以上の価格です)、ますます暮らすのが大変になっていました。

妹も洗礼を受けていますが、教会からは遠ざかっており、それも心に引っかかっていました。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の水が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

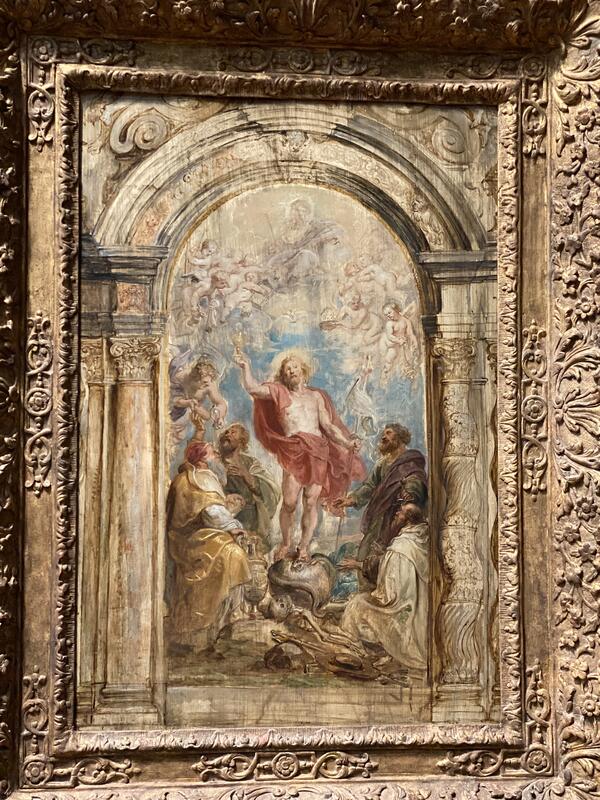

(フリックコレクションで見た、ヴァン・ダイク作の作品です)

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

満ち足りると、わたしはあなたを否み、「主とは誰か」と、言うようになるでしょう。

また、貧しくなると、わたしは盗みをし、わたしの神の名を汚すようになるでしょう。

(箴言30・7〜9)

世界中から人が集まっている人種のるつぼであるこの街は、さまざまな問題を抱えており、貧富の差、人種差別はますますひどくなっているように感じます。

先日書いたように、教会といってもとても多くのプロテスタント宗派がありますし、心に不安を抱えてセラピーを受けるのも(金銭的に余裕があれば)普通のことです。

「人を養うのはもろもろの収穫物ではなく、あなたに信頼する人々を守るみ言葉である」と知恵の書にあるとおり(16・26)、この街では特に、自分をしっかりと持っていないと、不安と不満に押し流されそうになります。

妹もですが、彼女の友人たちも、世界中を移動して仕事をしている女性が多く、仕事と生活、子育てを担うのは本当に大変そうです。

今回、こうして長い時間をこちらで過ごしているのは、旅行ではなく、共に生活をしてみて確認したかったからなのです。

彼女たちが、自分をしっかりと持ち、信念を持って強く逞しく生きている様子を確認でき、安心しています。

わたしが知り得ただけの感覚ではありますが、彼女たちに共通していると感じるのは、「人を羨まず」、「自分の役割が明確で」、「常に先を見据えている」、と言うことです。

もしわたしがこの街に住むとしたら、信仰がなければ自分を見失ってしまうかもしれませんが、彼女たちからたくさんのことを学ぶ毎日に感謝しています。

慎み深く自尊心を保ち、自分の真価を知って自らを評価せよ

(シラ書10・28)

あなたに感謝をささげるために、日の出前に起き、暁にあなたに祈らなければならない

感謝を知らない者の望みは、冬の霜のように解け、無用な水のように流れ去る

(知恵の書16・28〜29)

聖書を持ってきて、本当に良かった!

1日に一度は聖書を開き、今日の糧となる言葉を探すことで、心の底から落ち着くことができるのはお恵みです。

余談ですが、この街に住む人は多くが外国から移住している人で、苦労して生きているからか、人に優しいと感じます。

イスラエルに行った時に、みんなが「シャローム!」と声をかけてくれたように、毎日何人もの人が小さく微笑みながら「ハァィ」と会釈してくれるか、「ハブ ア ナイス デイ!」と言ってくれます。

日本では、知らない人に挨拶をする、なんて習慣はありませんね。

来週は、少し遠くに家族で旅に出るため、このコラムはお休みさせていただきます。

キリスト教の芸術

メトロポリタン美術館に行きました。

日本で有名な絵画展があっても、写真撮影は出来ないことが普通ですが、こちらではOKです。

もちろん、その美術館の収蔵品だから、と言うこともありますが、例えば小学生が課外授業でクラスごと訪れていて、座り込んで写生していたりするのも普通の光景です。

とても1日では見て回れない数の展示品がありますので、見たいポイントを調べてから行かないと、疲れ果てるだけに終わる贅沢な美術館です。

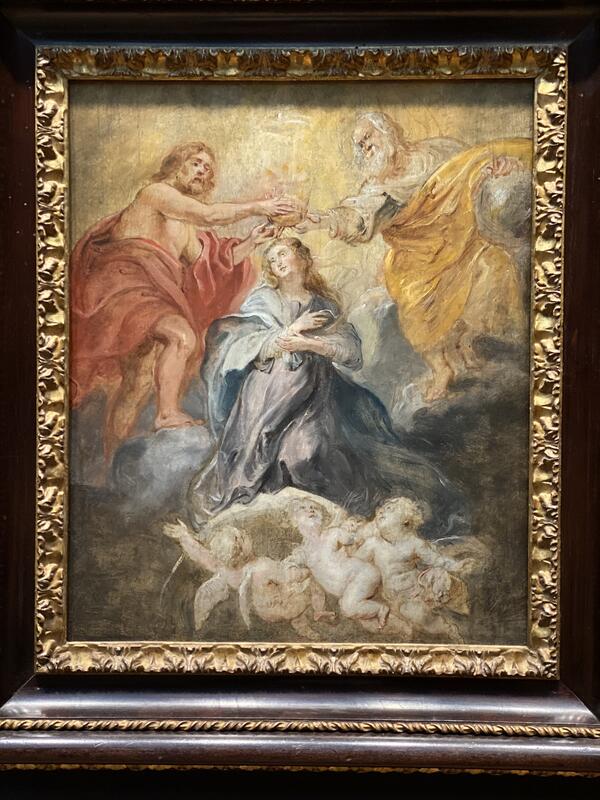

わたしはいつも、同じ絵を見るために行くのですが、今回はこれらのキリスト教にまつわる作品を初めて見ました。

カトリック教会が芸術に力を入れるようになったのは、宗教改革に端を発しています。

トリエント公会議で、芸術は崇拝の対象ではないとの判断がなされ、建築や絵画が重要な位置を占めるようになって行きます。

絢爛豪華で力強い教会の建築を推し進め、教義の重要性を絵画や彫刻で語ることに力を入れていきます。

1506年に着工されたローマのサン・ピエトロ大聖堂はその事情を反映している、とウィキペディアにありました。

「聖人崇拝に好意的ではないプロテスタントへの反動で、多くの聖人画も描かれるようになりました。

カトリック教会が宗教美術の力を利用したのは現代でいうメディア戦略であり、「宗教画=目で見る聖書」によって、わかりやすく、そして劇的に信者の宗教心に訴え帰依させようとしたのです。」

と書いてある記事も見つけました。

事情はどうあれ、現代のわたしたちにとってこうしたキリスト教の芸術は、信仰の助けというよりは心の滋養に最適なものではないでしょうか。

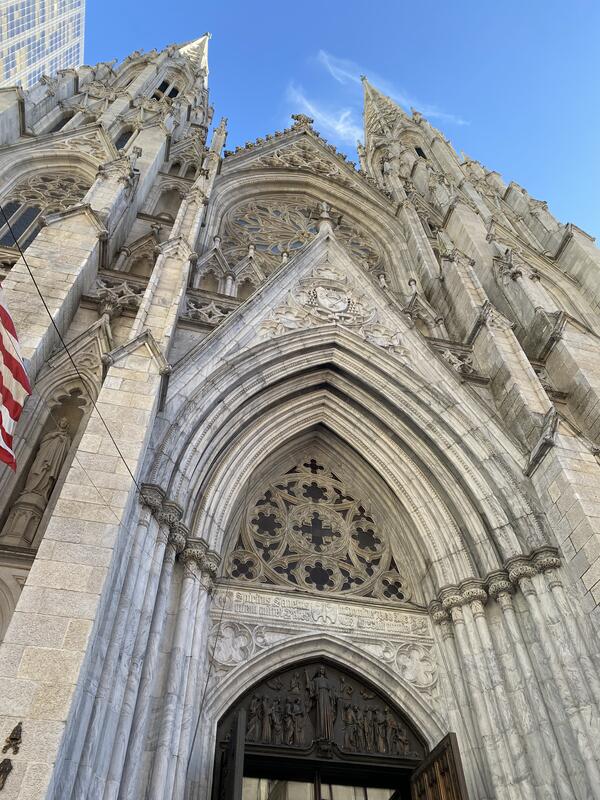

こちらは、ニューヨーク最大のカトリック教会、セントパトリック教会です。

五番街の真ん中にそびえ立つ、豪華絢爛な聖堂です。

平日の午後に行ったのですが、平日は毎日3回のミサがあり、ちょうどその最中でした。

どういう事情でかはわかりませんが(わたしが日曜に行く近くの教会も同じで)、聖歌はみんなで歌わず、一人のプロのような人(おそらく、音大の学生)が声高らかに歌い上げます。

神がほんとうに地上にお住みになるのでしょうか。

天も、天の天も、あなたを包むことはできません。

わたしが建てたこの神殿などなおさらです。

しかし、わたしの神、主よ、あなたの僕の祈りと願いを顧み、今日、あなたの僕がみ前にささげる叫びと祈りを聞き入れてください。

どうか、あなたの住まいである天でこれを聞き、聞き入れてお赦しください。

(列王記上8・27〜30)

8章は、「あなたは天にあってこれを聞き」と繰り返し書かれている、『ソロモンの祈り』という箇所です。

ソロモンが豪華絢爛な神殿を建て、そこに神の櫃を置いた時、雲が神殿に満ちます。

「主は密雲の中に住む」、とソロモンは悟ります。

豪華な神殿も教会も、建物そのものは、わたしたちにとっての一つの祈りの場所にすぎないのです。

自分磨き

先日の記事で、各所で人材が不足しているということについて書きましたが、ここアメリカでも危機に瀕している教会があることを知りました。

今、ニューヨークにいます。

犬の散歩で近所を歩いている時、姪が「あの古い教会は、維持できなくなって売られて、中は素敵なアパートに改装されてるのよ」と、教えてくれました。

↑この古い教会は、外観をそのままに、今はアパートになっているのです。

ブルックリンは、ニューヨークの中でもとても教会が多い地区で、2ブロックごとに様々な宗派の教会があります。

↓こちらは、フレンチバプティストの教会

そして、こちら↓が、わたしが滞在する時にいつもミサに行くカトリック教会です。

(妹の家から歩いて10分の距離です。

歩いている途中に、4つのプロテスタント教会があります。)

QUEEN of ALL SAINTS CHURCH

学校が併設されている、とても大きな教会です。↓

ご存知の通り、ニューヨークはとても物価が高く、不動産を維持するのはとても大変です。

エアライツ(空中権=近隣のビルからの眺めを阻害しないように、これ以上建物の上を高くしないという約束)を売って、維持費を得ている教会もあるそうです。

韓国では多くの召命があるのに、とも嘆いたことを書いていましたが、12/14発表の韓国統計庁によると、韓国の出生率は2023年は0.72となり、2025年には0.65まで低下するとの推計だそうです。

少子化が社会問題である日本でさえ、2022年の出生率は1.26ですので、いかに韓国が危機的な状況かがわかります。

つまり、韓国の召命が日本のようになるのは時間の問題なのです。

ある神父様に「もう久留米教会に神学生が実習に来てくれることもない。日本の教会はどうなっていくのだろう」という愚痴を話していた時、こうおっしゃいました。

「以前わたしが教えたように、信徒それぞれが『信仰のセンス』を磨いていくしかないのですよ」

信仰のセンスについては、前にもここに書きましたが、大切なことですのでもう一度書いておきます。

大まかに、2つのセンスが必要となります。

①能力としてのセンス

・聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力

・神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力

・日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力

②理解としてのセンス

・神の啓示について、各人が理解して得る意味

・人がそれを他者に表現するとき、信仰の知識として顕になるもの

どうですか?

難しい、と感じられたかもしれません。

でも、全てのセンスを持っている、と断言できなくとも、どれも薄っすらとは分かっているものではないでしょうか。

「今日、わたしがあなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものでも、遠く及ばぬものでもない。

それは天にあるのではなく、海の彼方にあるのでもないから、『誰がわたしたちのために天に昇り、海の彼方に渡り、それを取って来て、わたしたちが行うように、それを聞かせてくれるのか』と言うには及ばない。

実に、言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、あなたはそれを行うことができる」。

(申命記30・11〜14)

ローマ10章に引用されている箇所です。

司祭の数が足りない、少子化が心配だ、と嘆く前に、「わたし」に授けられている「言葉」を自覚する必要がある、と言うことです。

信者としての自分のセンスを、それぞれが磨くのです。

信仰のセンスは、個人の生き方で現されるものです。

上に書いた5つのポイントを意識して生活してみるといいですね。

わたしたちの信仰のセンスが磨かれれば、自然とその背中を見た若者の気持ちが芽生えてくれるかもしれません。

人の痛み

いつも、ここに書くことの基礎は、その週に起こった出来事や考えたことを信仰に結びつけています。

皆様は、今週はどのような日々でしたか?

何か、考えさせられることや、気になることはありましたか?

わたしは、「病気」についてずっと思いを巡らせていました。

以前から何度か書いたことのある、ある神父様から依頼を受けて支援を続けている方のことです。

彼に何かあると、決まって『虫の知らせ』があり、心に引っ掛かるものが湧き、連絡を入れるのです。

また、負のスパイラルに陥っていました。

いくつかの身体的な病気を患っているのですが、根本的な問題は、アルコール依存症です。

身体に不調があると入院し、病院にいる間はお酒が抜けることで精神的に軽やかになります。

信仰を持っていること・神父様とわたしに気にかけてもらっていることへの感謝に満ち、お電話をくださり、優しい言葉で会話をすることができます。

家に戻ると、そのうちまたお酒に浸るようになり、生かされていることの意味を問うようになり、自暴自棄になってしまうのです。

弟子たちはイエスに尋ねて言った、「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。

この人ですか。それともこの人の両親ですか」。

イエスはお答えになった、「この人が罪を犯したのでもなく、この人の両親が罪を犯したのでもない。

むしろ、神の業がこの人のうちに現れるためである。

わたしをお遣わしになった方の業を、

わたしたちはまだ日のあるうちに行わなければならない。

誰も働くことのできない夜が来る。

世にいる間、わたしは世の光である」。

(ヨハネ8・2〜5)

その方が、わたしにこれまで何度もおっしゃいました。

「どうしてわたしを見捨てないんですか。」

わたしは、「神父様から頼まれているからよ。わたしはあなたのことを見捨てませんよ。」とお答えします。

彼のために働くこと、それはわたしに神様がお与えくださった、一つの使命だと思っています。

彼の痛みが、なんとなくですが、わかるのです。

恐らく、わたしたちは誰も、同じような罪を繰り返し犯しているのではないでしょうか。

アルコール依存症は病気です。

それは、罪ではありません。

生かされている意味を疑うこと、それが罪だと思うのです。

病気、それも、本人に治す気があれば治る病気なのに、、、、とずっと考えています。

以前、その神父様から教わったことの一つに、「ある宗教的な体験によって自分が変えられた、という誰かとの出会い。その時を持っていることは幸いだ」というものがあります。

イエス様が十字架の死を予告される場面でおっしゃる言葉があります。

『父よ、わたしをこの時から救ってください』

いや、このために、この時のためにこそ、わたしは来たのである。

(ヨハネ12・27)

「この時」

誰かとの出会いがその人を救う、そのことはイエス様にとっての「この時」である、と教えてもらいました。

その方が、わたしとの出会いをきっかけに変わってくれるのを何年も待っているのです。

旧約の「難解さ」が好きなので、いつも好んで旧約を読むのですが、今回はこの記事を書くにあたって、書簡を読み返してみました。

書簡はストレートに心に入ってくる文章が多く、読んでいてワクワクします。

律法全体は、「隣人を自分のように愛せよ」という一句を守ることによって果たされます。

わたしたちは霊の導きに従って、生きているとするなら、また、霊の導きに従って前進しましょう。

機会あるごとに、すべての人に、特に、信仰によっていわば家族となった人々に対して、善を行いましょう。

(ガラテヤ5・14、23、6・10)

聖霊が言っておられるように、「今日、もしあなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない」。

あなた方のうち誰一人罪にまどわされて、頑なになる者がないように、むしろ、「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」。

(ヘブライ3・7、13〜15)

「この時」

「今日」

いずれも、神様がわたしたちに語りかけ、働きかけてくださる瞬間です。

人の痛みを感じるならば、神様が「働きなさい」と背中を押しているのだ、ということを忘れないように。

・・・・・・・・・・・・・・

2年間、久留米教会で司牧実習をしてくれた神学生のホンくん。

28日が最後のミサでした。

いよいよ、3/20に長崎で助祭に叙階されます。

久留米教会からも、バスを借りてみんなで叙階式に参列させていただこうと計画しています。

ホンくんは、韓国から来て日本で神学校に行き、長崎教区で叙階されます。

彼のために祈りましょう。

(彼の送別会を兼ねたバーベキューだったのに、彼が1番働かされていました!)

人のちから

「人材不足」、経済活動において今一番重大な問題です。

「置き配」や、飲食店でのタブレットや携帯からのオーダーなど、さまざまな工夫で、業界とユーザー相互で解決できることもあります。

JALの次期社長が初の女性になることは、業界の人材不足解消の一助になるでしょう。

防衛省が、自衛隊の男性隊員への「丸刈りルール」・女性隊員への「ショートカット推奨」を廃止することを発表しましたが、これも人材不足の対策のひとつだそうです。

カトリック教会においても、司祭不足が懸念されています。

将来、「告解はAIが担当します」とお知らせに載る日が来たら、、、。

お隣の韓国では、毎年多くの神学生が召命を受け、司祭を日本に派遣していただけるほどです。

なにがこれほどの違いを生じさせているのでしょうか。

「1月15日、アメリカ大統領選挙の共和党公認候補のアイオワ州選挙でトランプ元大統領が圧勝」、というニュースがありました。

人口の約 90% が白人で、エヴェンジェリカル(福音派)が主流という土地柄の影響が大きいとはいえ、(能力や人柄は置いておくとして)(良くも悪くも)「あれほど分かり易くて、あれほどパワーがあれば、きっと何かやってくれるに違いない!」という期待を抱かせるのは、なんとなくわかる気がします。

歴史に残る時代は、その時を象徴するような人のちからによって形成されます。

世界が混沌とし、明るいニュースが聞かれない今、希望の光となる救い主が必要だ、と思うのは極端でしょうか。

現代社会に必要な人とは、どのような人でしょうか。

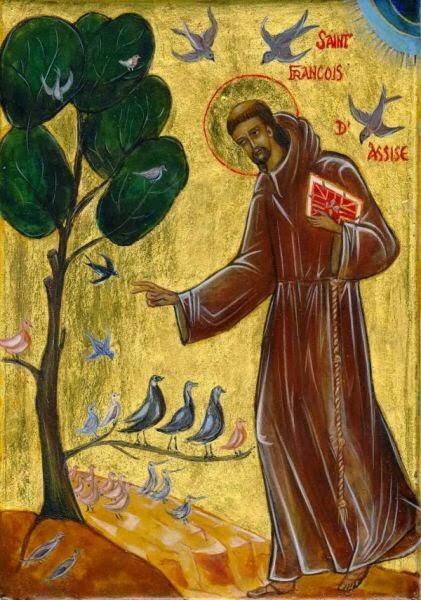

先週ご紹介した本には、アッシジの聖フランチェスコについても少し記述がありました。

フリードリッヒ2世と同年代に生きたフランチェスコのことを、塩野さんは「ルネッサンスの第一走者」と書いていらっしゃいます。

おそらくフランチェスコは、当時相当な変わり者として見られていたはずです。

(親からもらったものは置いていく、と着ていたものを脱ぎ捨てて家を出て、鳥と話していたんですもの・・・)

1182年生まれのフランチェスコの説いたことは、当時のキリスト教界では革命的なものでした。

教皇たちの豪華絢爛ぶりをよそに、清貧であることの尊さを説き、キリスト教の神は、これまでに言われてきたような厳しく罰を与える神ではなく、優しく包み込む愛の神であると初めて説いたのは彼です。

そして何より彼が行った革命は、利潤追求を目的とした工業、商業に専念する人々をも修道僧として受け入れ、組織としてまとめたということです。

修道僧だけでは社会は存続できない、そのためには資金が必要である。

貧しい人、不幸な人に精神的にも物質的にも援助を惜しまない商売人も、修道会へ寄付をすることで信者としての義務を果たし、時には修道僧として共に生活を送ればよい、というのです。

合理的な支援の仕方です。

彼自身が商人の息子であるから生まれた考えでしょうが、お金儲けをする『働く人』(当時の第三階級)が修道士としても『祈る人』(第一階級)となれる、という発想は、当時『働く人』が持っていた劣等意識を取り払ったのです。

塩野さんは、「資本主義はフランチェスコから始まった」とおっしゃいます。

2000年前に人々を導いたイエス様、800年前に活動した聖フランチェスコ、彼らは文字通りの救い主でした。

わたしたちの悪行がわたしたちに不利な証言をしても、

ああ、主よ、

あなたの名のために、何かを行ってください。

まことに、わたしたちの離反ははなはだしく、

わたしたちはあなたに罪を犯したのです。

ああ、イスラエルの希望、困難の時に救ってくださる方よ、

あなたはどうして、在留の他国の者のようにこの地におられ、

一夜だけ宿った旅人のようなのですか。

あなたはどうして無力で、

救うことのできない勇者のようなのですか。

それでも、主よ、

あなたはわたしたちのただ中におられ、

わたしたちはあなたの名によって呼ばれているのです。

わたしたちを見捨てないでください。

(エレミヤ14・7~9)

現代をバビロン捕囚の時代に例えてみると、現状を引き起こしたのは頑なで利己主義に陥ったわたしたちの問題であり、それを神様が嘆いておられる姿が浮かび上がってくるようです。

救い主をじっと待つのではなく、わたしたち一人ひとりのちからが試されているような気がします。

主は憐れみ深く正しい方、

罪人に道を示し、

貧しい人を正義に導き、

へりくだる者にその道を教えてくださる。

主よ、わたしの咎は大きいが

み名の誉れのために赦してください。

主は、その人に選ぶべき道を示してくださる。

(詩編25・8、9、11)

貧しく、へりくだる人

わたしたち一人ひとりが自分の罪を認めて、今自分が選ぶべき道を正しく進むことができますように。

聖なるもの

気温はマイナスでも、気持ちの良い青空の日曜の朝でした。

毎週日曜日の朝、教会で皆さんと言葉を交わし、一緒に歌い祈り、そうして過ごせることの喜びをひしひしと感じました。

被災地の教会の被害状況に心が痛みます。

1日も早く、被災された方、海保のパイロットの方に笑顔になれる時間が訪れますように。

・・・・・・・・・・・・・

去年からハマって読んでいるのが、塩野七生さんの本。

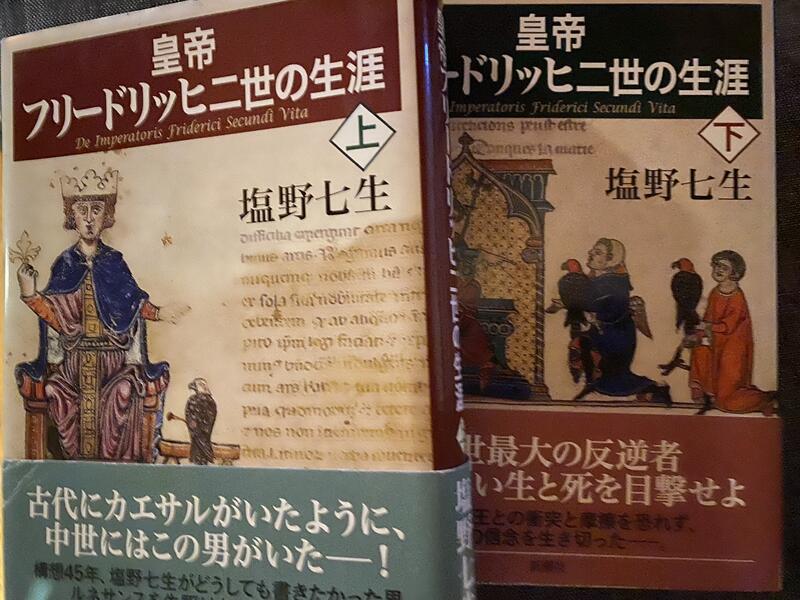

何冊か読んでみましたが、飛びぬけて面白く、皆さまにお薦めしたい本はこちら。

本好きの友人から、「現代のクリスチャンが、安全にイスラエルに聖地巡礼に行けるようになった基盤を作ったのは誰か知ってる?」と、この本を薦めてもらい、昨年の秋から読み始めました。

その時は、まだ現在の戦争状態が起きる前でしたので、まさか「もう二度と行けないかもしれない」という状況になるとは思ってもみませんでした。

塩野さんは、本を書く際にはかなり綿密な調査をされることでも知られています。

豊富な知識と徹底した資料収集から構築される中世ヨーロッパの歴史は、まるで彼女がその世界に生きていたのかと思わせるものがあります。

友人の質問、「誰がキリスト教徒の聖地巡礼を可能にしたのか」。

それが、神聖ローマ帝国皇帝のフリードリッヒ2世です。

当時のキリスト教世界には、ローマ教皇と神聖ローマ帝国皇帝という、2人の最高指導者がいました。

ローマ教皇は神の代理人とされ、精神上の最高位者

ローマ皇帝は、ヨーロッパのキリスト教世界における世俗の最高位者

『教皇は太陽、皇帝は月』という有名なフレーズは、悪名高き教皇、インノケンティウス3世の残した言葉です。

幼くしてシチリア王国の国王になったフリードリッヒの後見人が、この教皇でした。

(当時は各地方が自治権を持っており、イタリアやギリシャ、という国は存在していません。)

当時の歴代ローマ教皇は、長年にわたってイスラム教徒の支配下にあったエルサレムの奪還が最優先事項であると考え、執拗に十字軍を送ります。

一方で、フリードリッヒはあれやこれやと理由をつけて、十字軍への参加を拒み続けていました。

それは、彼の「平和裏に聖都返還を実現したい」という思いからでした。

1228年、フリードリッヒは第六次十字軍を率います。

軍を率いたのは、あくまでも抑止力としてでした。

その前の第五次十字軍には、アッシジのフランチェスコも修道士として参加していることをご存知でしょうか。

フランチェスコもまた、平和のうちに交渉しようとして、スルタンにキリスト教に改宗するよう迫ったのです。

もちろん、そのような言葉での外交がうまくいくはずは無く、その場で殺されてもおかしくなかったのに、笑い飛ばされて追い返されています。

それに対し、フリードリッヒは聖地でのキリスト教徒の存続の保障を話し合うために、軍を率いてヤッファ(現在のテル・アビブ)に向かいます。

対するスルタン、アル・カミールは、離宮のあったガザにて待ち構えます。

二つの街を双方の使者が行き来して、四か月で講和が成立しました。

その項目の一つが、「キリスト教側の領土であろうとイスラム側の領土であろうと関係なく、巡礼と通商を目的とする人々の往来は、双方ともが自由と安全を保証する」というものでした。

今では大都会であるテル・アビブとイスラム教徒のパレスチナ人が追いやられているガザが、この平和交渉の舞台であったという事実に驚きを感じませんか?

なぜ交渉が成立したか、その内容に教皇が激怒したこと、などはぜひお読みいただくとして、わたしたちキリスト教徒にとって聖なるものが、同じように、イスラム教徒にとっても聖なるものなのだ、ということを痛感させられる本でした。

まことに、教えはシオンから、主の言葉はエルサレムから出る。

主は、諸国の間を裁き、多くの民の仲裁を行われる。

彼らはその剣を鋤に、槍を鎌に打ち直す。

国は国に向かって剣を振りかざすことなくもはや戦うことを学ばない。

(イザヤ1・3〜4)

わたしたちの生きている現在も、いつか歴史として語られる大きな転換点かもしれません。

例えば、イスラエルの不安定な状況。

エルサレムがイスラム教・ユダヤ教・キリスト教のいずれかに独立支配されているわけではないのに、巡礼すらままならないということ。

元日の地震で、石川県の海岸では4メートルも隆起している箇所があり、これは数千年に一度の現象であること。

塩野さんの文章に、こんなことが書いてありました。

歴史を書きながら痛感させられることの一つは、情報とは、その重要性を理解できた者にしか、正しく伝わらないものであるということだ。

十字軍の歴史一つとっても同じで。この点では、キリスト教徒であろうとイスラム教徒であろうと、まったくちがいはない。

古代ローマの人である。ユリウス・カエサルも言っている。

「人間ならは誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。

多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない。」

情報を活用できるのは、見たくない現実でも直視する人だけなのである。

それでも、主はお前たちに厚意を示そうとして待っておられ、

それでも、お前たちを憐れもうとして立ち上がられる。

まことに、主は公正の神。

主を待ち望むすべての者は幸い。

主は、お前が大地に蒔く種のために雨を与え、大地が産み出す食物は豊かで滋養に富む。

その日、お前の家畜は広い牧場で草をはみ、大地を耕す牛やろばは、シャベルと三又で選り分けて発酵させた飼い葉を食べる。

大いなる殺戮の日、塔の倒れる時には、すべての高い山、そびえたつ丘の上に、水のほとばしる流れができる。

主が民の傷口を包み、その討たれた傷を癒やされる日、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は七倍にもなって、七日分の光のようになる。

(イザヤ30・18、23〜26)

弱った手を強くし、ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

見よ、お前たちの神を。

報復が、神の報いがくる。

ご自身がこられ、お前たちを救ってくださる」。

(イザヤ35・3〜4)

宮﨑神父様がお説教で、「聖書にある言葉で1番好きなのは、恐れるな、というものです。わたしたちが選んで洗礼を受けたのではなく、神に選ばれたのだということを心に刻みましょう。」とおっしゃいました。

2024年の始まりに起きた日本の災害だけではなく、終わりの見えないウクライナの戦争とイスラエルの戦争、世界各地で起きている現実を直視し、今を生きる自分にできることは何かを自問自答したいと思います。