カテゴリ:平和旬間

現代における平和

教皇フランシスコは、「今日の危険はウクライナの悲劇を忘れること」と先週おっしゃっていました。

争いやテロによって、一般市民が苦しい思いや悲劇的な日常を強いられているのは、何もウクライナだけではありません。

21世紀はテロとの戦いに象徴される、と誰かが言っていましたが、わたしたちにできるのはせめて「忘れないで祈ること」かもしれません。

2022年平和旬間(8/6~15)が近づいてきました。

菊地 功大司教のメッセージは、このように始まります。

「平和が暴力的に踏みにじられた年になりました。

いのちの尊厳がないがしろにされ、その保護が後回しにされる年になりました。」

そして、このように締めくくられています。

「平和旬間を迎え、わたしたちはさまざまな角度から平和について学び行動する時を与えられています。

「すべての戦争は全人類に影響を与え、死別や難民の悲劇、経済危機や食糧危機に至るまで、さまざまな後遺症をもたらします」。

そう述べたうえで教皇フランシスコは、復活祭メッセージを次のような呼びかけで締めくくっています。

「兄弟姉妹の皆さん、キリストの平和において勝利を収めましょう。

平和は可能です。

平和は義務です。

平和はすべての人が責任をもって第一に優先するべきものです」。

皆さん、この平和旬間に、暴力によらない平和は可能だと、連帯こそが平和を生み出すのだと、あらためて声を上げ行動しましょう。」

毎年8月になると、原爆投下の慰霊祭と終戦記念日のニュースが連日報道され、わたしたちに戦争と平和について考える機会が与えられます。

ですが、日本人にとっての戦争は第二次世界大戦のことだけなのか、とどうしても感じてしまうのです。

今年は特に、連日のようにウクライナの戦況について見聞きしながらこの5ヶ月ほどを過ごして来ましたので、若い世代に戦争と平和について掘り下げて伝えることができるのではないでしょうか。

「あの悲劇(第二次世界大戦で犠牲になった日本人)を繰り返してはならない。」

だけではなく、

「今もなお、世界の至るところで戦争によって苦しんでいる人々がいることを心に留め、考えてみよう。」

そう、子どもたちにより現実的に伝えることが大切でしょう。

24日のミサは、こどもとともに捧げるミサでした。

「神様、ひろい心、やさしい心、平和を強く求める心、

そしていつも神様にむかう心を与えてください。

けんかや争いのない、きょうだいの心を持つことができますように。」

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「祈りは信仰の心臓とも言えるものです。

そして、祈りは自分のためにするものではありません。」

旅行中の友達のために、真夜中に友達のところへ「友よ、パンを三つ貸してください」と頼みに行った人のように、わたしたちは、家族のため、友のため、誰かのために祈りを捧げるのです。

それしかできなくても、続けるのです。

「あなたがたに平和があるように」(ルカ24・36)

「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」(ヨハネ20・21)

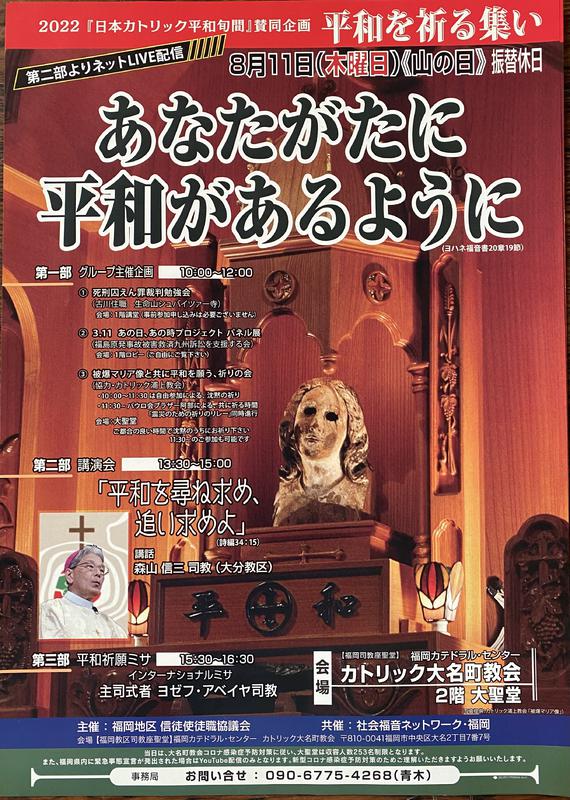

福岡教区でも、平和を祈る集いが企画されています。

求めている平和とは

15日までの10日間は、カトリック教会の平和旬間でした。

各々、平和への祈りを捧げ、平和とは何かを考える機会をお持ちになられたのではないでしょうか。

8月15日は、わたしたちにとってたくさんの意義深い日です。

福音宣教の始まりである、フランシスコザビエルが鹿児島に上陸した日

終戦記念日

日本の伝統文化であるお盆

そして、聖母マリア様の被昇天の記念日

宮﨑神父様はお説教の中でこうおっしゃいました。

「8月15日は平和を噛み締める日です。そして、故人を想い、祈り、同時にいずれ訪れる自らの死を重ねて黙想する日です。」

あなたは何のために平和を求めますか?

.

わたしはいつも、パパ様の優しい笑顔に平和を感じます。

先日ご紹介した、教皇フランシスコ訪日公式記録集をようやくじっくりと読みました。

広島平和記念公園での「平和のための集い」では、プロテスタントの各宗派の代表だけでなく、神社や様々な仏教の宗派の代表、日本のユダヤ教、ムスリム、ロシア正教などの代表者の方との交流、参加があったことをご存知でしたか?

核兵器の廃絶、戦争のない世界の実現はもちろん平和の重要な条件ですが、最も重要な要件は「人々の間に平和があること」だと思うのです。

コロナ禍において、世界中のいたるところで人間の愚かさ(差別、偏見、誹謗中傷)、不平等などが改めて顕になりました。

紛争のない国であっても、そうした醜い人間の状態が渦巻く状況で平和な社会と言えるでしょうか。

これまでは、世界の差別の大要因は「人種」と「宗教」の問題が根底にあるからだと考えていました。

そして、その根本的な原因の一端はキリスト教にあるのではないかという葛藤があります。

コロナウィルスが世界を席巻する今、問題はさらに大きく深く広がってしまっている気がします。

今このような時代だからこそ強く思うのは、平和はわたしたち一人ひとりの中で育てるべきことであり、平和のためにわたしたちが求めるべきは、お互いの他者への思いやりだということです。

世界が繋がっている一つの社会なのだ、とわたしたちは今、思い知らされているはずです。

平和は自分のためだけに求めるものではないはずです。

.

詩編の、いつも心の中に響かせたい、美しい平和の祈りです。

いつくしみとまことは出会い、正義と平和は口づけし、

まことは地から萌えいで、正義は天から注がれます。

(新共同訳)

いつくしみとまことはともに出会い、義と平和は抱き合う。

まことは地から生えいで、義は天から身をかがめる。

(フランシスコ会訳)

(85・11〜12)

(122・8)

わたしはいおう、わたしの兄弟、友のために。

『あなたのうちに平和があるように』」

(122・8)

.

オリンピック陸上競技800メートルの準決勝で、転倒してしまった選手にもう一人の選手が巻き込まれたシーンをご覧になりましたか?

巻き込まれた選手が最初に転倒した選手に手を差し伸べて抱き起こし、抱き合った後、「行こう」「ゴールしよう」と声をかけ、二人で揃って走り出して他の選手から1分近く遅れて一緒に肩を並べてゴールしました。

そこに、平和がありました。

少なくともわたしたちにできることは、周囲の人々に思いやりと優しい気持ちを持って接し、お互いが気持ちよく過ごせる日常を作っていくことでしょう。

平和はそこから生まれます。

主の平和を生きる

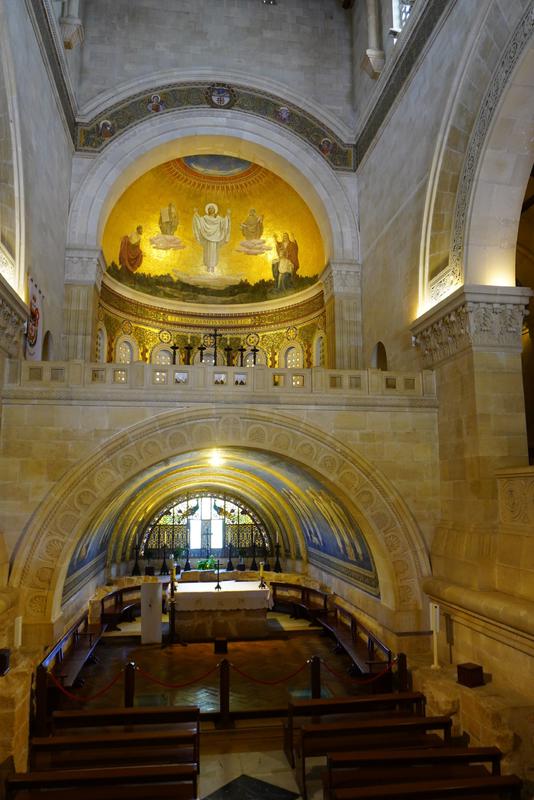

8月6日は、主の変容の祝日でした。

聖書には山の名前についての記載はないのですが、イエス様が山で預言者とともに語り合いながら光り輝く姿を弟子達に見せたと書かれています。

この世的な意味でのイエス様の勝利(イスラエルの解放)を願う弟子たちに対し、自らの受難を予言し続けたイエス様が、これから受ける苦難に際して信仰し続ける希望を与えるためにこの奇蹟を行ったと教えられています。

(マタイ17・1~ 9、マルコ9・2~8、ルカ9・28~36)

伝承では、山の名はタボル山と言われています。

去年のイスラエル巡礼の際に、タボル山の主の変容教会で撮影しました。

光り輝くイエス様と二人の預言者(モーセとエリヤ)、三人の弟子(ペトロ、ヨハネ、ヤコブ)が描かれています。

そう!

描かれている、のではなく、モザイクの作品なのです。

素晴らしい。。。(今頃、、、ため息)

中央協議会のホームページには、この祝日についてこのように書かれています。

「教会は、ともすると、復活のいのちに至るまでの壮絶な苦しみという面を強調しすぎていたかもしれません。

しかし、その苦難は、神の栄光を表す輝かしい姿でもあります。

私たちには、人生の中で大きな苦しみを耐えなければならない場面が必ずあります。

そのとき、私たちは血にまみれた惨めな姿をさらすだけではありません。

私たちが苦しむとき、人々の前では惨めで情けない姿に見えるかもしれません。

しかし苦しみを神様に委ねるとき、自分自身が神の栄光に輝くまばゆい光を帯びていることを忘れてはなりません。」

先日の記事にも書きましたが、船津神父様がおっしゃった

「あなた方の光を人々の前に輝かせなさい、というマタイの教えを忘れないでください。」というお言葉がずっと頭の中でこだましています。

『主の平和』を生きることなのだわ、と解釈して心に刻んでいます。

持病を抱えて苦しんでいる知人と話したとき、

「わたしは毎日、痛いし苦しい。祈るし、聖書も読むが、つらい。

神様はなぜこんな重い十字架をわたしに背負わせて、生かされているのか、毎日毎日考えて生きている。」

そう言うのです。

わたしはその方にこう言いました。

「生かされていることそれ自体に意味があるのでしょうね。

神様から目をかけてもらってるということを忘れないで。

わたしがいつもここにいることも忘れないで。」

『主の平和』

先日、友人のお母様の葬儀がありました。

祭壇の遺影が、ご夫婦での素晴らしい笑顔の写真だったのです。

ごあいさつで、「一人で旅立つのはとても寂しいと思い、途中まで同行することにしました。大変不謹慎で非常識とは重々知りつつ、あえて遺影を2人の写真にしました。」と。

おじさまらしいなぁ、とこちらがホッコリさせられました。

『主の平和』

平和とは、神とともにある状態を意味します。

弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちがいた場所の戸にはことごとくカギをかけていた。

そこに、イエスがおいでになって、真ん中に立って仰せになった。

「あなた方に平和があるように」。

そう仰せになって、両手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。

イエスは重ねて仰せになった、「あなた方に平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなた方を遣わす」。

こう言ってから、弟子たちに息を吹きかけて仰せになった、「聖霊を受けなさい。誰の罪であれ、あなた方が赦せば、その罪は赦され、あなた方が赦さないなら、赦されないまま残る」。

(ヨハネ20・19~23)

主があなた方を心から赦してくださったように、あなた方もそうしなさい。

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

愛は完全さをもたらす帯です。

そして、キリストの平和にあなた方の心を支配させなさい。

あなた方が一つの体に結ばれるものとして招かれたのも、この平和のためなのです。

(コロサイ3・13~15)

+++++++++++++++++

主の変容の出来事から、二つの重要な要素を引き出したいと思います。

わたしはそれを二つのことばで要約します。

「登る」と「下りる」です。

わたしたちは人々から離れ、山に、すなわち沈黙の場所に登らなければなりません。

それは、自分自身を見いだし、主の声をよく聞き取るためです。

わたしたちはこれを祈りの中で行います。

しかし、ここにとどまってはなりません。

祈りの中での神との出会いは、新たに「山を下り」、低いところに、平地に戻るようわたしたちを促します。

わたしたちはこの平地で、労苦、病気、不正、無知、物質的・精神的な貧困にあえぐ多くの兄弟と出会います。

わたしたちは、困難のうちにあるこれらの兄弟に、神とともに体験したことの実りを伝え、受けた恵みを分かち合うよう招かれています。

祈りをもって「登り」、イエスに聞き、兄弟愛をもって「下り」、イエスを告げ知らせることを少しずつ学ぶことができますように。

教皇フランシスコ様 2014年のお説教より

8月6日は、広島原爆投下の日です。

終戦の日、8月15日は「聖母マリアの被昇天」の祝日に当たります。

教会では、6日から15日までの10日間を「日本カトリック平和旬間」と定めています。

昨年までは、広島教区と長崎教区では、全国から司教をはじめとして多くの信徒が集まって「平和祈願ミサ」がささげられ、各教区でも平和祈願ミサや平和行進、平和を主題とした映画会、講演会、研修会、平和を求める署名などが行われていました。

主の変容が現代のわたしたちに語りかけている意味について、平和旬間とリンクして平和について思いを馳せる日々が続きます。