カテゴリ:復活祭

御復活のちから

主の御復活、おめでとうございます。

世界中で、西方も東方も、すべてのキリスト教の教会で同じ日に御復活が祝われた今年は、特に考えるとことろがありました。

最も古いマルコ福音書の注解書には、次のように書かれている箇所があります。

「イエスは、自ら罪を負うことでわたしたちの罪を取り除いたように、自らの顔を覆うことでわたしたちの心の覆いを取り除き、唾を吐きかけられることでわたしたちの魂の表を洗い清め、自ら頭を殴打されることで人類すなわちアダムの頭を癒し、自ら平手で打たれることで、彼はわたしたちの手と唇を通して最高の賞賛という喝采を受けました。

自らの十字架によってわたしたちの苦悩を取り除き、自ら死ぬことによってわたしたちの死を滅ぼしました。

彼が受けた侮辱は、私たちの恥辱を取り除きます。

彼が縛られることで、わたしたちは自由の身となりました。

彼が頭にいばらの冠をかぶることで、わたしたちは神の国の栄光を手に入れました。

彼が受けた傷によって、わたしたちは癒されました。

彼が葬られたことで、わたしたちは復活します。

彼が陰府に下ったことで、わたしたちは天に昇るのです。」

死者の中から復活し、今現在もわたしたちのそばで生きておられるイエス様。

イエス様の受難を黙想することは、その苦しみのすべての瞬間に思いを馳せ、ご自身を与えてくださったことが今の現実のわたしたちの人生を変えてくれる力となっていることを認識するために有効です。

聖週間の始まりに、とても心が苦しくなる出来事が二つありました。

知り合いの音楽家が、交通事故で楽器の演奏はもうできないほどのケガを負ってしまいました。

同じ歳で、とても活躍している方でした。

友人の子どもが難病を患っていることを知らされました。

治療法が見つからず、検査しては新しいお薬を試す、の繰り返しの日々で、友人は精神的に参ってしまっています。

2人の気持ちを考えると心が苦しく、胸が張り裂けそうです。

もしキリスト教の信仰を持たない方であっても、神様は背中に手を当てて、「大丈夫だよ」と言ってくださる気がしています。

聖年の御復活には、いつも以上に力強いわたしたちへの励ましが与えられると信じたいのです。

この季節に、このタイミングで二人の苦難を知り、わたしが今できることはないか考えて過ごしています。

音楽家として再起できないこと、病気とともに生きていくこと、に対してはわたしは何もできません。

ですが、友人として、寄り添う以上のことはできるはずだ、と思っています。

「寄り添っているよ。」

「いつも祈ってるよ。」

「神様に委ねれば大丈夫よ。」

そういう励ましは、一方的なものに過ぎないと思うのです。

実際にできることは何かを考えて行動することも、やはり時には必要です。

さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスがお示しになった山に行った。

そして、イエスを見て伏し拝んだ。しかし、疑う者もいた。

イエスは弟子たちに近づき、次のように仰せになった、「わたしは天においても地においても、すべての権能が与えられている。それ故、あなた方は行って、すべての国の人々を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名に入れる洗礼を授け、わたしがあなた方に命じたことを、すべて守るように教えさなさい。

わたしは代の終わりまで、いつもあなた方とともにいる」。

(マタイ28・16〜20)

降りかかる災難や苦難の中にある人は、神の存在もお恵みも癒しも、信じられずに疑うことがあるでしょう。

その時こそ、そこに寄り添うわたしたちが、諦めずにイエス様の教えを実践する時なのではないでしょうか。

「友のために自分の命を捨てる」

自分自身、心も時間も割いて、友のために生きる時間を作ることを決意した聖週間でした。

これは、わたし自身に与えられた神様の御復活の大きなちから、だと痛感しています。

++++++++++++

復活徹夜祭には3名が、復活の主日には6名の子どもが受洗し、久留米教会の一員として新しく生まれ変わりました。

受難物語

聖週間は、わたしたちの信仰の基礎をなしています。

聖木曜日は洗足式が行われました。

聖金曜日、一年に一度この日だけ祭壇の布が取り外され、日中の祭壇にはステンドグラスが映り込みます。

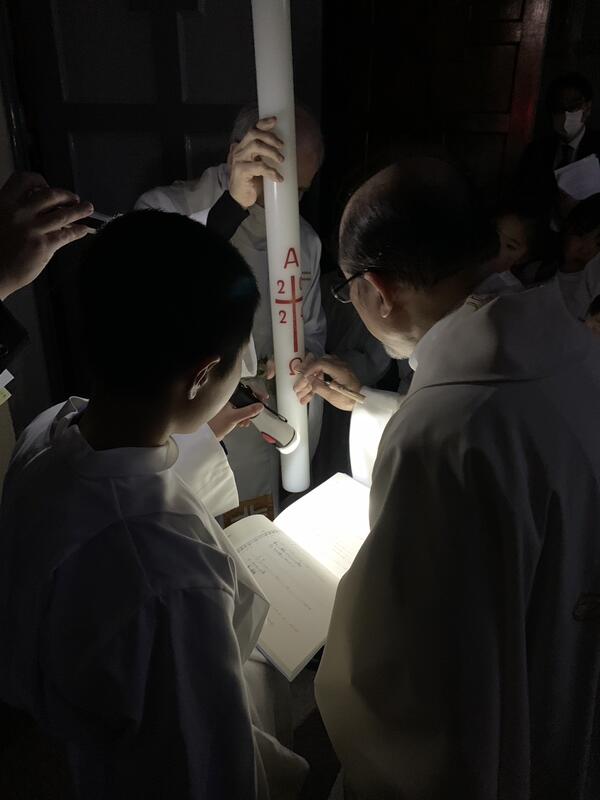

聖土曜日、新しいロウソクが準備され、新しい一年が始まりました。

そして、御復活を祝う日曜日には、記憶にある限りこれほどまでに多くの参列があったのは初めてでは?というほどの人々が、ごミサに集いました。

5人の幼児洗礼式が執り行われ、お祝いは頂点に達した日曜日でした。

・・・・・・・・・・・・

4つの複音書で、受難物語の中の言い回しや出来事の順序が互いによく似ていることは、初代教会がイエスの受難の細部にどのような重要性を見ていたかを示しています。

その受難を、特にイザヤ書の苦しむ僕の歌を、苦しむ義人の詩編の観点から解釈しています。

受難の苦悩を言い繕うことはせずに、物語全体を復活の光で満たしているのです。

特にマルコは、読者にこの神秘の重要性をより深く理解してもらおうという点に集中しています。

つまり、ポンティオ・ピラトのもとで十字架につけられて死んだこの男は誰なのか、そしてこの男の死はわたしとどのような関係があるのか、という点です。

この日々の中でわたしがいつも特に気にかかるのは、イスカリオテのユダの心情です。

彼は自ら率先して、イエスを裏切ろうとして祭司長たちのところへ出掛けていきます。

ユダがイエスを「引き渡す」という言い表し方は、受難物語の中で大変重要な表現です。

かつてイエスがやがて自ら経験することになると言っていた(9・31、10・33)、一連の裏切りを表しています。

ユダは、弟子の一人でありながら、イエスをユダヤ人指導者たちに「引き渡し」、彼らはイエスを異邦人支配者に「引き渡し」、そして彼はイエスを十字架刑に「引き渡す」のです。

同時に、こう表現することもできます。

イエスはユダによって引き渡されます。

しかし、神の計り知れない計画で、神はご自分の御子を罪人たちに引き渡されましたが、それは彼らへの愛の故でした。

わたしたちすべてのために、ご自分の子をさえ惜しまずに死に渡された神が、どうして御子に添えてすべてのものをわたしたちにくださらないこちがありましょうか。

(ローマ8・32)

そして、イエスは同じ愛を持って自らを自由に引き渡しました。

マルコは、ユダが「十二人のうちの一人」であり(14・10、20、43)、イエスが特別な親しい関係をご自分と結ぶため、また自らの権能を分かち合うために選んだ一人であった(3・14〜15)ことを特に繰り返し記すことで、裏切ることがいかに痛みを伴うのかを強調しているのです。

マルコの中でのイエスは、自分を裏切ることになる者が誰なのか明確にしていません。

これには二つの理由が考えられます。

一つは、彼が告げたことは、他の弟子たちに落ち着いて語られた戒めであり、各人に自分たちの心を調べさせ、そのような行為をする何か冷酷な心の本質が内面にあるかどうかを識別させるためです。

もう一つは、イエスが告げたことが、誰にも知られることなく悪意ある計画を悔い改めて断念する機会をユダに与えるためです。

人の子であるイエスは苦しむメシアであって、彼の受難は神によってあらかじめ定められ、聖書の中で預言されてきました。イエスが述べているのは、ユダの裏切りが彼自身に引き寄せている酷な運命に、苦悩を表す警告なのです

主よ、どうかわたしを憐れみ、再びわたしを起き上がらせてください。

(詩編41・11)

イエス様が使徒たちに自らを顧みるチャンスを与えてくださったように、わたしたちにも、日々の生活の中でその機会が与えられています。

御復活の喜びに浸ったわたしたちは、この呼び覚まされた気持ちを忘れないように明日からの日々を生きていかねばなりません。

人のいのち

主のご復活、おめでとうございます。

みなさまにとって、今年2023年の聖週間と御復活祭はどのようなものだったでしょうか。

聖木曜日

聖金曜日

聖土曜日

復活徹夜祭のミサでは、3名の方の洗礼式が行われました。

御復活祭

御復活祭のミサでは、4人の子どもたちの洗礼式が行われました。

坂本龍一さんが天に召されました。

所属事務所が訃報を伝えた文書に、坂本さんが好んだラテン語の一節が添えられていました。

「Ars longa,vita brevis」

(芸術は長く、人生は短し)

「人の命は短いが、優れた芸術作品は死後も後世に残る」ということわざだそうです。

わたしたちの信仰も、同じ価値観を備えています。

この世でのいのちには限りがありますが、御復活くださったイエス様の恩恵を受けるわたしたちは、絶えることのないいのちを授かっています。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「亡くなられた方々のことを思い起こす時、いつも思います。

この方は、信仰の完成として永遠のいのちに旅立たれたのだろう、と。

人生には、この世のいのちには最期がある。

しかし、わたしたちの信仰は違うのだ。復活の信仰という希望を持っているのだ。」

あなたがたは知らないのですか。

洗礼を受けてキリスト・イエスと一致したわたしたちはみな、キリストの死にあずかる洗礼を受けたのではありませんか。

わたしたちはその死にあずかるために、洗礼によってキリストとともに葬られたのです。

それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちもまた、新しい命に歩むためです。

(ローマ6・3~4)

まことに、天が地よりも高くあるように、

わたしの道はお前たちの道より、

わたしの思いはお前たちの思いより高い。

まことに、天から雨や雪が降れば、

地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、

種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに天に戻ることはないように、

わたしの口から出る言葉は、

わたしが望むことを行い、

わたしが託した使命を成し遂げずに

むなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・9〜11)

神よ、あなたの計らいは何と悟りがたく、

その数は何と多大なことか。

それを数えれば、砂よりもおびただしい。

数え終えても、あなたはわたしとともにおられる。

(詩編139・17〜18)

地上を旅するわたしたちの教会が、これからもますます強められますように。

わたしたちの宣教

イエス様が十字架刑に処せられた日は、教会の暦では最も厳粛な日です。

英語では、「グッドフライデー」と言います。

ギリシャ教会では「聖く大いなる金曜日」、ドイツ語では「嘆きの金曜日」「神の金曜日」などという言い方をするようです。

そして、罪と死に勝利した主イエス・キリストを記念するのが復活祭(イースター)です。

凄惨な金曜日の事件に対して「良い」という形容詞をあてることに、キリスト者はほとんど疑問を感じません。

イエスの死がどれほど悲惨なものでも、それを通して世の贖いが達成されたのだという、何世紀にもわたる教会の確信が、金曜日を肯定的に表現する理由として考えられます。

(「イエス最後の一週間」より抜粋)

「その勝利は罪と死に対してであり、誰かに対してではない。

それなのに、今日、戦争がある。なぜこの世の方法で勝とうとするのか、それは敗北をもたらすだけだ。

なぜ神が勝つままにしないのか。

キリストはわたしたちを悪の支配から解放するために十字架を背負われた。

キリストはいのちと愛と平和が統治するために十字架上で死なれた」

4/10バチカンでの教皇フランシスコのお説教より

イエス様の死は『贖罪のための代理死』である、という考え方はキリスト教信者にとっては一般に浸透しているものですが、この概念が一般化するのは1000年ほど経ってからのことでした。

一番最初に福音書を書いたマルコは、イエス様の死を代理死ではなく、「権力者による処刑」と捉えています。

そして同時に、暗闇が地を覆い、神殿の幕が裂けたことを、神殿と神殿権力者たちへの裁きの象徴として表現したのです。

マルコによる福音書10・45の記述から、イエス様の死を罪の対価、代理死であると解釈できるかもしれません。

「人の子は仕えられるためだけではなく仕えるために、

また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。」

ギリシャ語の原文でこの「身代金」にあたる単語は、捕虜や奴隷を開放する代償金を指しています。

つまり、この文章は「束縛から人々を解放するという大義のために自らの命を投げ出した」ことを意味するのだそうです。

そう理解して、上述の教皇様のお説教の文章を読み直してみると、とてもスッキリと心に響いてきます。

ご復活のミサは、アベイヤ司教様が司式してくださいました。

11名の子どもたちの洗礼式も執り行われ、ご復活の喜びとともに、将来の希望が誕生しました。

お説教で、「福岡に来て2年になりました。その間ずっと、コロナと一緒です。

わたしたちは、“できること“をしなければなりません。

“できないこと“ではなく、 具体的に行動することが大切なのです。」とお話しされました。

そして、この2年かけて準備され、わたしたち信徒に広く意見を聞いて作り上げられた宣教司牧方針の冊子を配ってくださいました。

イエスは、御自分が生きている者と死んだ者との審判者として神から定められた者であることを、民に宣べ伝え、力強く証しするようにと、わたしたちにお命じになりました。

また預言者も皆、イエスについて、この方を信じる者はだれでもその名によって罪の赦しが受けられる、と証ししています。

(使徒言行録10・42~43)

わたしたちキリスト者にとって、宣教は重要な務めです。

各自の置かれた立場に応じ、自らの生き方を通して周囲にお恵みを与えることができますように。

子どもたちのためにも、豊かな教会共同体を共につくり、守り、育てていきましょう。

昨年の4月に書いた記事も、ぜひもう一度読んでいただきたいと思います。

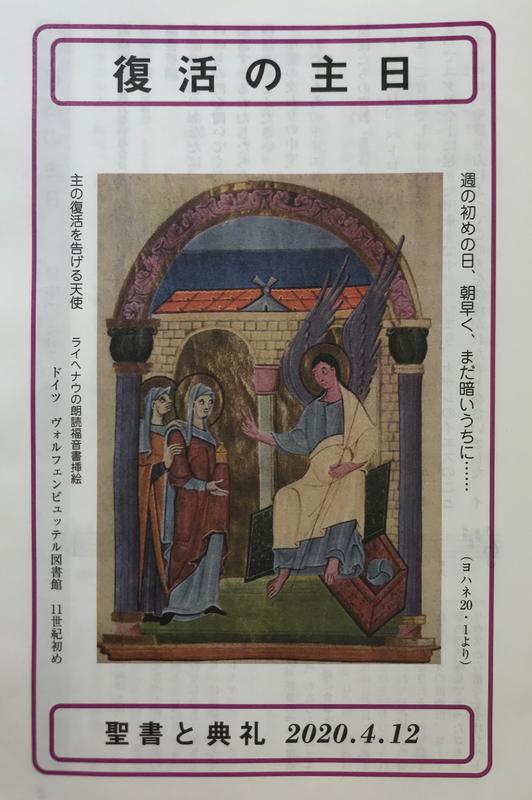

同じ、ひとつの言葉を話す世界

聖書の中に、「様々な言葉で話す人々」「いくつもの言語」に触れて書かれた箇所があります。

今の世界の状況と重なって読めないでしょうか。

同じひとつのウィルスと闘っているはずなのに、バラバラの言語で話し、資源・物資を囲い込み、他国・他者を非難する。

エリザベス女王のスピーチに感動しました。

NY州のクオモ知事のリーダーシップに感心しています。

マスクを日本に送ってくれた中国の都市がありました。

コロナウィルス感染症の治療薬として期待されている日本製の薬であるアビガンを、希望する世界の国々にも利用してもらえるように増産が始まっています。

わたしたちは、バラバラの言語で話している場合でしょうか。

創世記10章には、世界には様々な民族、言語があることが述べられています。

バベルの塔の話しは、その言葉や民族の違いを超えて世界はもともと一つで、皆が通じ合い、コミュニティをつくっていた、というところから始まります。

同じ言語を話す人々が自分たちの名声を高めるとともに、人々が他の地に散逸するのを妨げるためにバベルの塔の建築を始めたと記されています。

『町を造り、頂が天に達する塔を建てよう。われわれの名を高め、われわれが全地に散らばらないようにしよう』。

主は人の子らが建てた町と塔を見るために降ってこられた。

そして主は仰せになった、

「見よ、彼らはみな同じ言葉をもつ一つの民である。これは彼らの業の初めにすぎない。

これからも彼らが行おうと思うことで、成し遂げられないものはないであろう。

さあ、われわれは降りていって、あそこで彼らの言葉を乱し、互いの言葉が分からなくなるようにしよう」。

(創世記11・4~7)

今こそ、全地の面に散って生活しているわたしたちが、そして世界が、「同じ言語を話す人々」であるべきではないかと感じます。

聖霊降臨の場面を思い出します。

この場面は、「自分の尺度で神をつくらず、神の言葉に忠実に従い、聖霊で満たされれば、意思の疎通が実現し民族や個人の一致が可能であることを教えている」と書かれた故 小平神父様の本(聖書散歩)を読みました。

「話しているこの人たちはみな、ガリラヤの人ではないか。

それなのに、どうしてわたしたちは、めいめい生まれ故郷の言葉を耳にしているのだろうか。

わたしたちの中には、パルティア人、メディア人、エラム人もいれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフィリア、エジプトとキレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、また、滞在中のローマ人や、ユダヤ人もいれば改宗者もいる。

それにクレタ人やアラビア人もいるのだが、わたしたちはそれぞれ自分たちの国の言葉で、あの人たちが神の偉大な業を語るのを聞こうとは」。

(使徒2・7~11)

ウィルスは、世界中、文字通りくまなく蔓延してしまっています。

それぞれが自分たちの国の言葉で話しています。

医療体制も対策もさまざまです。

それでも願いは同じ、同じことを目指しています。

感染者の回復

医療従事者の負担軽減

この事態の収束

今こそ、もう一度私たちが人類共通のことばを構築する必要があるのではないでしょうか。

つまり、批判ではなく、互いに理解しあい、世界が協力することが今こそ必要なのです。

「わたしはいつも目の前に主を見ていました。

主がわたしの右にいてくださるから、

わたしは動揺することがない。

それ故、わたしの心は楽しみ、

わたしの舌は喜びに溢れた。

わたしの体もまた希望のうちに憩う。

あなたは、わたしの魂を陰府に捨ておかず、

あなたの聖なる者を朽ち果てるままにしておかれない。

あなたは、命に至る道をわたしに示し、

み前にあって、わたしを喜びで満たしてくださる」。

(使徒2・25~28)

危機的な中でありながらも、世界中の人が同じことを願うというこの状況のなか迎えたご復活の日でした。

ともに祈り続けましょう。

Stay home.