カテゴリ:教会行事

弁明の方法

自分の伝えたことが、全然相手に伝わらない。

何度も伝えたのに、全く伝わっていない。

よかれと思って言ったことが、相手に少しも響いていなかった。

そういう気持ちに陥っていました。

ある記事に、「相手に自分の考えを伝えるには」ということについて、こう書いてありました。

◇相手の感情を一方的に否定しないこと。

◇感情の軽視や正論の押し付けといったような態度が伴う接し方は避ける。

◇対話の機会があるのであれば、あくまで相手の背景にある価値観や感情を尊重する姿勢を保ちつつ、建設的な会話を心掛けることが重要。

最近のわたしに足りない、わたしが出来ていないことばかりです。。。

あなたがたの抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。

それも、穏やかに、敬意を持って、正しい良心で弁明するようにしなさい。

(1ペトロ3・15~16)

そんな悶々とした気持ちでいたところ、来住神父様のnoteの記事に励まされました。

信仰の弁明とは、自分の抱いている「希望」を説明することです。

宗教論争をして「論破」することではありません。

私が抱いている心からの希望は、「どんな反対者でも、対抗も反論もできない」ものです。

私の説明によって相手が納得しなくても、たとえ嘲笑したとしても、私が落ち着いて説明することができれば、証しになっているのです。

しかし、その希望をどう表現するかは、日頃から考えておかなければなりません。

態度が必要以上に戦闘的になります。

「穏やかに、敬意を持って」話すことが難しくなるのです。

その時その場にふさわしい言葉と口調で語るには、聖霊の導きが必要です。

(記事より抜粋、アンダーラインはわたしが付けています)

来住神父様は、「信仰の弁明」について記事にしておられたのですが、今のわたしが求めていたお話でしたので、とても嬉しくなりました。

(宗像の黙想の家が閉鎖される前の月に、来住神父様が最後に行われた黙想会に参加しました。

参加者は、わたしともう一人だったので、いろいろなお話をゆっくり伺うことができ、その後もメールのやり取りなどをさせていただきました。

noteで記事を読むことができるのは、本当に嬉しいです。)

先週末、3回目の「集会祭儀司会者養成講座」に参加しました。

その中で講師の櫻井神父様が、「自分が教会を背負っているという意識を持つ必要がある」「自分が共同体を任されている一員であるという自覚を持つ」とお話されました。

ただし、それが過剰になると「自分のことしか考えていない」ことになるのだ、とも。

(神父様のお話の意図は、この気持ちがないから、気に入らないことがあると別の教会に行く人のこと、でした。)

最近のわたしは、神父様のおっしゃった意識と自覚が過剰だった気がしています。

すべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。

あなたは、他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。

あなたも人を裁いて、同じことをしているからです。

神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると、わたしたちは知っています。

このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、あなたは、神の裁きを逃れられると思うのですか。

あるいは、神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。

(ローマ2・1~4)

何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。

(コロサイ3・23)

いつも、塩で味付けされた快い言葉で語りなさい。

そうすれば、一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょう。

(コロサイ4・6)

いつも、いろいろな気づきを与えてくださる方々に感謝しています。

+++++++++++++

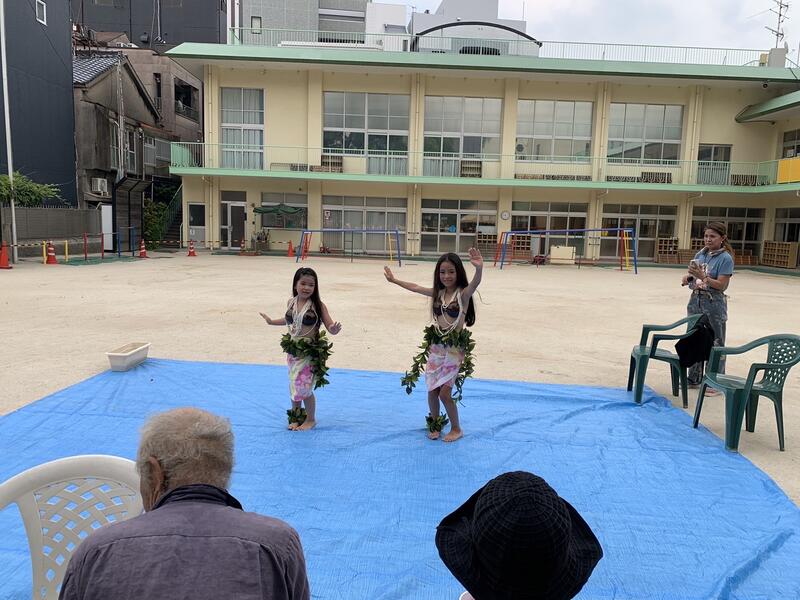

夏に開催していた納涼祭を、今年は猛暑を避けて秋のファミリーデイとして開催しました。

ロザリオ作り、手話の体験コーナー、フィリピンコミュニティが提供してくれた食事とおやつ・パンのコーナー、有志の女性たちの手作りの豚汁とぜんざいなど、大人も子どもも楽しめた、とても良い交流の時間をもつことができました。

ファミリーデイについては、来月発行のみこころレターで詳しく報告します!

静かな祈り

ある日の、教皇様のXのお言葉です。

戦争を望み、引き起こし、あおっては、無用に長引かせて、戦争から冷淡に利益を得る人々のためにともに祈りましょう 。

神がその人々の心を照らし、その目の前に自分たちが引き起こした数々の不幸を示してくださいますように。

読み間違い?書き間違い?かと思い、何度も読み返してしまいました。

「戦争から利益を得る人々のために祈りましょう」とは?と。

心のうちでお前の兄弟を憎んではならない。

必要なら同胞を戒めなければならない。

そうすれば、彼のことで罪を負うことはないであろう。

復讐してはならない。

お前の民の子らに恨みを抱いてはならない。

お前の隣人をお前自身のように愛さななければならない。

わたしは主である。

(レビ記19・17〜18)

下線を引いた言葉は、すべて同じ意味だと教わりました。

レビ記では、この単語はすべてユダヤ人を意味していますが、新約におけるイエス様の教えは、文字通りにすべての「隣人」へと広がります。

冷たい人、嫌なことを言う人、気の合わない人、、、

自分の周りに日常的に存在する、こうした人のために祈れますか?

わたしは全くできていません。

それすらできずに、教皇様がおっしゃる「戦争から利益を得る人のために祈る」など、到底できるはずはありません。

人のために祈るというのは、本当にハードルの高い教えです。

戦争は、旧約聖書のいたるところに書かれています。

神は人間たちの戦争に巻き込まれ、戦争に干渉したり、出陣の命令を下したりします。

これは、古代の中近東の考え方が反映されているのだそうです。

ヘブライ語で戦争を表す「ミルハマ」は、「敵対する」という意味の言葉が語源です。

また、ヘブライ語の「シャローム」という語は「繁栄・充足・平和」を意味します。

戦争に対立する言葉は、普通は平和ですが、ヘブライ思想において戦争は「シャローム」に対立するものではありません。

戦争と平和は、いずれも混とん状態や無秩序に対立するものです。

ですので、旧約における戦争は、混とん状態に対抗し、調和と秩序を取り戻すための手段である、という意味なのだ、ということです。

(トーマス・レーマー著「100語でわかる旧約聖書」より)

わたしが発見した次のことだけに目を留めよ。

神は人を正しい者に造られたが、人はさまざまな策略を探し求めたのだ。

(コヘレト7・29)

わたしはまた、日の下で見た。

必ずしも、足の速い者が競争に勝ち、強い者が戦いに勝つとは限らず、また知恵ある者がパンを、賢い者が富を、学識のある者が愛護を得るとは限らないことを。

時と災難が、すべての者に臨むからである。

誰も自分の時がいつ来るかを知らない。

(コヘレト9・11〜12)

コヘレトは、善人にも悪人にも同じように不条理なことが起こるが、それを神の手の中にある人生の一断面と捉えて歩んでいくことを説いています。

イエス様はそれを一歩進めて、善人にも悪人にも等しく同じ自然が与えられることに触れ、それを「敵を愛する」という教えの根拠としています。

ノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんは、受賞した後すぐに記者会見やお祝いの席を設けることを拒みました。

「今すぐスポットライトを浴びたくはないです、私は静かにしていたい。

世界に多くの苦痛があり、私たちはもう少し静かにしていなければなりません。

それが私の考えで、(それで父に)宴会を開くなと言ったのでした。」と取材で答えていました。

なるほど、と深くうなずけました。

敵、とまではいかずとも、「あの人」のために静かに祈ってみよう、そう思わされました。

///////////////////////////////////

不安定なお天気が続いていましたが、20日日曜日は秋晴れで涼しい一日となりました。

春に企画を始めて、試行錯誤しながら準備をし、ようやく皆さんとこのような時間を持つことができました。

企画した当初は、老朽化に伴い毎年あちらこちらを修繕し続けているため、教会の営繕費基金のためにバザーを、と考えていました。

ですがある信者さんから、「今日のバザーの目的は、信徒の親睦ですね!」と最高の笑顔で言われ、涙が出そうでした。

慣れない手つきでポップコーンと地鶏を焼いてくれた壮年男性陣

美味しいぜんざいを作ってくれた女性の会

バザー経験豊富でたくさんのアドバイスをくださったおばさま方

子どもたちのために遊びのコーナーを作ってくれた青年会

早朝からの設営を手伝ってくれた、若いベトナムのみんな

美味しいパンと飲み物を振る舞ってくれたフィリピンコミュニティ

たくさんの信徒の方々が、本当にたくさんの商品を出してくださり、カラッとした秋晴れの下、素晴らしい親睦のバザーとなりました。

久留米教会は、本当に恵まれています。

将来を見据える

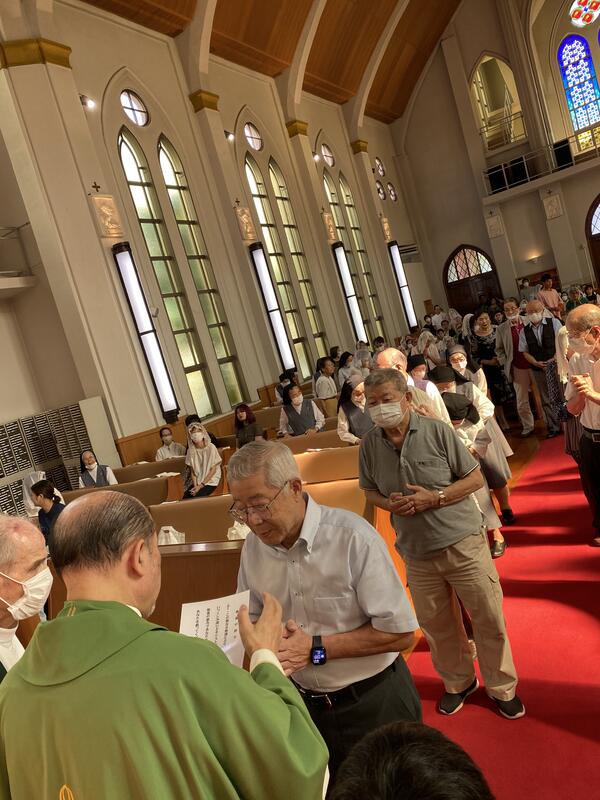

8日のミサでは、敬老祝福式が行われました。

わたしにとっては、親と変わらない世代の先輩方ですが、友人のように仲良くさせていただいている方も多くいます。

そして、いつのまにか宮﨑神父様も、「敬老」の対象者に近づいていました。

・・・・・・・・・・

今読んでいる本に、ブッダの召命について書かれているくだりがありました。

若き王子ゴータマ・シャーキムニ、未来のブッダは、世俗を捨てるという考え方に染まっては困るから、老・病・死と出家は知らせないように、と父に厳格に守られ、大切に育てられていました。

3つの宮殿と4万人の踊り子をあてがわれ、現世の世俗的な喜びの世界を経験し尽くしていた若者は、違った経験を求めるようになります。

ある日、庭園に行こうと思った王子は、御者が用意した豪華な馬車で出かけます。

「王子に光を与える時来たり。しるしを見せねばならない」と神々は考え、仲間のひとりを身体の弱った年寄りに変え、未来のブッダに見せました。

王子と御者にしか見えていないので、王子は御者に尋ねます。

「この人は何だろう。髪までほかの人と違うが」

生まれれば老いが必ず訪れるものだと知った王子は、心をかき乱されます。

次に庭園に出かけた時は、神々は病人を、その次には死人を見せます。

そのたびに心を乱し、引き返す王子。

ある日、庭園に向かっていた王子は、神々が造った、丁寧にきちんと衣装をまとった僧侶を見ます。

「この人は何者だ」

「この世から隠遁した者でございます」

御者は、この世から隠遁することがどれほど素晴らしいことかを話して聞かせます。

この世から隠遁するというのは、未来のブッダを大変満足させる話でした。

神よ、わたしを守ってください。

わたしはあなたのもとに逃れます。

主に向かって、わたしは言う、

「あなたこそわたしの主、わたしの幸せ、あなたに勝るものはありません」。

(詩編16・1〜2)

わたしにも、「あぁ、あれが召命だった」と思い返すことができる出来事があります。

14年前、熱心にミサに通うようになったわたしは、昨日お祝いした先輩方が、ミサ前に準備で忙しく立ち回っていらっしゃる姿を遠目に見ていました。

それまで、たまに気が向いたらミサに行く、程度の信徒でしたので、教会の運営やミサの典礼準備など、全く知らなかった(関心を持っていなかった)のでした。

ある日、「あなた最近よく来てるわね。聖書朗読してみない?」と声をかけてもらいました。

それ以来、気にかけていただき、少しづつ色々な役割を任せいていただくようになりました。

先週のミサで、あらかじめお願いしていた聖書朗読者が5分前になっても現れず、急遽、夏休みで帰省していた大学生に「お願い、第2朗読、いまから!」とお願いしました。

その時、14年前の記憶が蘇ったのでした。

いま役割を任せてもらっているわたしたちも、将来を見据えて行動しなければ、と。

教会を繋いでいくためには、人の力が必要です。

建物を綺麗に整備して、傷んだ箇所を修理し、祭壇にお花を飾っても、教会という組織を動かして典礼の準備をする人材がなくては、信仰の場を将来に繋げていくことはできないのだ、と最近よく考えるようになりました。

信仰には、信徒の交わりという横軸がとても大切です。

そして、その交わる場が教会です。

以前のわたしのように、自分がミサに与ること以外に関心のない方も多いかと思うのですが、わたしが目をかけてもらったように、わたしも次の人材を見つけたい、と常々目を光らせています。

主よ、あなたはわたしの分け前、わたしの杯に受けるもの。

あなたこそわたしの行く末を決める方。

測り綱はわたしのために善い所に落ちた。

まことに、わたしが受けた譲りは素晴らしい。

わたしはたたえる、わたしを諭す主を。

夜には、心がわたしに教える。

わたしは常に主を思い浮かべる。

主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない。

あなたはわたしに命の道を示してくださいます。

あなたの前には溢れる喜び、あなたの右には永遠の楽しみ。

(詩編16・5〜8、11)

気づいた時に、思った時に、こうして自分の背中を押すためにもここに書いています。

おこがましくも、勝手に身に負った使命感ですが、今神様がわたしたちをこうして働かせてくださっていることの意味を、見逃してはいけないと感じています。

典礼担当者が作ってくれた共同祈願の文が、まさに今の気持ちに合致していました。

今月、敬老の日を迎えるにあたり祈ります。

これまで、周りの方々のため、また教会のために、自分の時間、才能を惜しみなく使われてきたみなさんが、これからも健康に恵まれ、心身ともに元気に過ごすことができますように。

アーメン

モチベーション

この夏の久留米の暑さは本当に異常でしたが、ようやく、朝晩がいくらか過ごしやすくなってきました。

先週18日の夕方、久留米教会恒例の夏の行事「納涼祭」が開催されました。

酷暑の中ではありましたが、多くの皆さんが協力し合い、夏の思い出深い時間を過ごすことができました。

・・・

社会学者・古市憲寿さんの「楽観論」という本を読みました。

その中にこう書かれています。

全く科学的根拠がなくても、ほんの些細なきっかけで人は自信を持ったり、幸せな気持ちになったりする。

結果として、その気分が仕事を成功に導くこともある。

社会学では「予言の自己成就」と言うが、たとえ間違った「予言」であっても、その内容によって人間の行動や意識が影響を受け、ついにはそれが現実となってしまうことがあるのだ。

「予言の自己成就」とは、根拠のない噂や思い込みであっても、人々がその状況が起こりそうだと考えて行動することで、事実ではなかったはずの状況が本当に実現してしまうこと。

例えば、自分は成功すると思う人は成功しやすく、失敗すると思う人は失敗しやすくなることなどがあります。

人から言われた些細な事、ちょっとした行き違い、などがきかっけで負のスパイラルに陥ることもあれば、努力が実ったと実感できること、美味しい食事、友人との楽しい会話などで力がみなぎるような気分になり、やる気が湧くこともありますね。

信仰も、ある意味「自己成就」的な要素を持っているのではないか、と思います。

信仰とは、願うだけ、祈るだけ、想像するだけ、ではありません。

求めるもののために、積極的な行動を起こす必要があります。

信仰生活は、「神様と向き合うことを縦軸とし、周りの人々とのつながりである横軸を深める」ことであると言われます。

そして、人生とは、自分と向き合い、周囲との関係性のなかで常に成長することで深まっていきます。

「わたしはお前たちに清い水を注ぐ。

そうすれば、お前たちは清くなる。

すべての汚れ、すべての偶像からお前たちを清める。

お前たちに新しい心を与え、新しい霊をお前たちの内に置く。

お前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。

わたしたちの霊をお前たちの内に置く。

そして、わたしの掟に従わせ、わたしの定めを守り行わせる」。

(エゼキエル36・25〜27)

わたしは、心が汚れていることを自覚しており、流言やテクノロジーといった偶像に時に支配されています。

心が石のようになり、他者を退け、批判することもあります。

そして、日々反省し、「絶対に神様がわたしを正しく、あるべき方向に導いてくださる」と信じています。

毎日の祈りで、呪文のように祈っています。

必ず祈りを聞き入れてくださる、と信じて、毎日をよりよく生きようと努めています。

谷は一面おびただしい骨で埋まり、しかもそれらは枯れきっていた。

主はわたしに仰せになった、「人の子よ、これらの骨が再び生き返ると思うか」。

わたしは答えた、「主なる神よ、それはあなたがご存知です」。

すると主は仰せになった、「これらの骨に向かって預言し、告げなさい。枯れた骨よ、主の言葉に耳を傾けよ。主なる神はこれらの骨に仰せになる。わたしはお前たちの中に息を送り込む。そうすれば、お前たちは生き返る」。

(エゼキエル37・2〜6)

適切な言い方ではないかもしれませんが、わたしにとって信仰は、人生のモチベーションを上げるために欠かせないものです。

ゼッタイたいじょうぶ

きっとたいじょうぶ

そう自分に言い聞かせるときに、祈りを捧げる対象があることは、本当に救いでありお恵みであると思うのです。

わたしのカトリックの信仰は、母から教わって始まりました。

神様が母を選び、そして、わたしをも選んでくださったのです。

キリストの良い香りでありたい、そう思って信仰を思い返し、今日もモチベーションを上げて、生きます。

永遠の父よ、約束された聖霊を待ち望むわたしたちの祈りを聞き入れてください。

多様な価値観が共存する世界の中で、救い主キリストを信じるわたしたちが、その信仰を誠実にあかししていくことができますように。

分かち合い

6/23にアベイヤ司教様をお迎えして、筑後地区の信徒を対象とした研修会が行われました。

研修会、というと一方的に「講話」のようなものを聞くだけ、の場合が多いかと思いますが、今回は司教様が二つのテーマで「さぁ、みなさんで今から分かち合ってください」という場面をくださいました。

教会では、「分かち合い」ということをよくします。

一般的には、「嬉しかったこと、喜ばしいことを分かち合う」こと(お祝いの会や贈り物)はしても、面と向かって人に「さぁ、分かち合いましょう」とは言う機会はあまりないのではないでしょうか。

(多分、ちょっと怪訝な顔をされます。。。)

東京大司教区のホームページに「分かち合いとは」というページがあり、そこにはこう書いてありました。

『分かち合いとは』

知識や考察、正しいとか間違っているという判断ではなく、今ありのままの自分が感じている、心の動き(喜び、悲しみ、怒り、恐れなど)や、気づきを分かち合うこと

互いに、ひたすら心をこめて聴き合うこと

肯定も否定もせず、解決も試みず、教えたり、指図したり、勧めたりもせず、ただ傾聴すること

『分かち合いの実り』

・「今、ここで」自分が感じていることを表現できると、自分のより深いレベルに気づく。

・話す方も聴く方も、お互いを鏡として、自分の価値観、何を大切にしているかが明確になる。

・相手の話を心をこめて聴くと、相手の心の動きに敏感になり、共感できる人になる。

・人との交わりの中で、互いに生かされていることがわかる。

アベイヤ司教様は、研修会の中でこうおっしゃいました。

シノドスのテーマであった「ともに歩む教会」を造り上げていくためには、信徒、修道者、司祭、司教が共に話し合い、それぞれの体験を分かち合うことは欠かせません。

実生活の体験を分かち合うことが大事です。

分かち合うことで、様々な気づきが生まれると同時に、お互いを知る事にもつながるからです。

しかし、残念なことに、小教区において「分かち合い」を避ける傾向や、人との付き合いが希薄になっている現状が広がっているようにも見受けられます。

久留米教会では、ピースナインの会やヨセフ会、女性の会といったいくつかのグループが活動していて、それぞれのグループでは毎月さまざまな分かち合いが行われています。

しかしながら、積極的に信徒が分かち合っているか、というと、コロナ前のようには活発ではないでしょう。

10年前(!そんなに前!)から8年間、聖書百週間で学んでいた時のグループでは、毎週聖書を分かち合っていました。

自分の感じたこと、疑問、好きな理由など、自由に全員で分かち合っていて、とても充実した日々でした。

そしていま、わたしはここにこうして書くことで「一人分かち合い」をしています。

書いたことについて、「わたしはこう思いました」といった「分かち合い返し」をいただくことがあり、それがとても嬉しいのです。

やはり、分かち合いは一方通行ではつまらないものです。

今ありのままの自分が感じている、心の動き(喜び、悲しみ、怒り、恐れなど)や、気づきを分かち合うこと。

イエス様の時代、ユダヤ人の多く住む地区にはたいていシナゴーク(会堂)がありました。

信心深いユダヤ教徒たちが集まり、祈り、聖書朗読、律法と預言書に関する教育が施されていました。

多くは文字が読めなかったため、シナゴークでの教えを忠実に守る人々にとっての礼拝は、大切な信仰の分かち合いの場でした。

初期の教会では、イエス様の教えの分かち合いがかなり活発に、というか、まだ新約聖書は存在していなかったのですから、信じる者たちが分かち合いをすることで信仰を保ち、伝えていたはずです。

こうして分かち合われた信仰が、脈々と受け継がれてきたのです。

イエス様が生まれ故郷のナザレのシナゴークで教えられた時、その教えは受け入れられませんでした。

マルコの5章の終わりまで、イエス様はガリラヤの至る所で神の国を宣べ伝え、癒し、悪霊を追い払い、亡くなった子どもを生き返らせ、勝利の行進のような様相で、満を持して故郷に戻られました。

ナザレは300人ほどしか住んでいない小さな村でしたので、奇跡を行いながら宣教していることも噂には聞いていたものの、小さい頃から知っている若造が偉そうに教えるのが許せない、気に入らなかったのもあったでしょう。

(わたしたちの日常にも、そうした気持ちが湧く場面があることは否定できないものです。)

宣教という分かち合いは、相手が心を開いていなければ受け入れられません。

信仰は、イエス様が心の中に入っていくための扉です。

しかも、その扉は内側からしか開くことはできません。

アベイヤ司教様が研修会でおっしゃいました。

「いろいろな理由で教会から離れてしまった人、それは、家庭の事情かもしれません、人間関係、信仰への疑問からかもしれません、そうした人々を裁いてはいけません。

その人たちとのつながりを考え直すことを話し合って欲しいと思います。」

教会から離れてしまった人を呼び戻せなければ、新しい人の心の扉を開くなどできないのかもしれません。

一人の信徒が、一人の離れてしまった人のことを心に留める。

できることをきちんと取り組みたい、と気持ちを新たにできた研修会でした。